��������������������

������������������������������������

�����������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������

���������������������������������������������� ������������������������������������������

1

�����������������������������������������

“La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición es la base de la

personalidad colectiva de un pueblo. Vivimos en y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es

en el fondo sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan

esperanzas, para que nuestro pasado se vuelva futuro”

Miguel de Unamuno

2

Agradecimientos

Se termina una importante etapa, un período lleno de pruebas, dificultades,

satisfacciones y grandes alegrías. Y al mirar para atrás y recordar cada importante

momento, surge en mi la necesidad de agradecer miradas, sonrisas, abrazos, cariños y

palabras de todas aquellas personas que hicieron de estos años, algo inolvidable.

Gracias a mi madre, por ser un ejemplo de mujer, por estar siempre a mi lado,

ayudando, apoyando y mimando, por la fortaleza que me muestra cada día, por

entregarme el valor para seguir siempre adelante, y por ser quien hizo posible junto

conmigo, este proyecto.

A mis hermanas, por estar siempre cerca, por la preocupación, el cariño y el amor,

por mostrarme lo lindas madres que son, y por regalarme cinco angelitos hermosos

que me alegran cada día.

A Yael, Ángeles, Pipe y Bebi, por ser el regalo más grande de haber pasado

por la universidad, porque hemos aprendido y crecido juntos, en el diseño, en la

amistad y en la vida. Por el apoyo constante, por los sueños en común, y porque nos

necesitamos continuamente.

A Nicolás, mi amigo del alma y de la vida. Por demostrarme que nada,

absolutamente nada, puede destruir el lazo que después de toda una vida de amistad,

construimos juntos. Por hacerme sentir la amiga más especial del mundo, por

quererme incondicionalmente y por estar siempre presente.

A Cristian, mi “hado padrino”, por compartir conmigo tantos importantes

momentos de mi vida, por el cariño y el apoyo constantes, por cada conversación y

consejo, y por ser un gran hombre y uno de mis grandes amigos.

A mis infaltables amigas del colegio, por estar siempre presentes, por

demostrarme que la verdadera amistad perdura a través del tiempo, por alegrarme

cada vez que nos vemos, por enseñarme a confiar y creer, porque las quiero

profundamente y las necesito siempre.

A todos mis amigos que en forma específica no nombré, de la Pastoral FACEA-

FAU, de misiones, de la vida, con los que he compartido lindos e inolvidables

momentos que llevo atesorados en mi corazón.

3

A Felipe Muñoz, por ser un maestro en esta carrera, porque profesores hay

muchos, pero maestros, pocos. Por cada sabia palabra y muestra de cariño.

Un especial agradecimiento a mi profesor guía Juan Calderón, por las críticas y

consejos, por su entrega, compromiso y plena disposición, por su cariño y afecto, y

por confiar en mi.

El más profundo agradecimiento a mi papá, quien a pesar de no estar aquí

físicamente, está siempre conmigo en mi corazón. Por ser el hombre que más

he admirado en mi vida, por haber sido el mejor padre del mundo, por haberme

enseñado que en la vida hay que luchar y esforzarse al máximo por las cosas que

uno quiere, con constancia, compromiso y rigurosidad. Por guiarme, protegerme y

motivarme, por ser quien me da fuerzas para lograr cada meta que me prepongo,

y por haberme enseñado lo importante que es valorar y hacer perdurar la cultura y

nuestras raíces.

Finalmente, gracias a Dios por cada una de las lindas personas que ha puesto en

mi camino.

¡Infinitas gracias a todos!

4

Índice

Introducción |8

PRIMERA PARTE: Presentación del Proyecto |9

CAPÍTULO 1: “Antecedentes del Proyecto” |10

1.1 Descripción |10

1.2 Fundamentación |10

1.3 Detección de la necesidad |11

1.4 Objetivos |12

1.5 Metodología de investigación |12

SEGUNDA PARTE: Marco Teórico |13

CAPÍTULO 2: “Patrimonio Cultural” |14

2.1 Tradición, identidad y patrimonio |14

2.2 Identidad cultural |15

2.3 Patrimonio e identidad visual |16

CAPÍTULO 3: “Contexto General del Mundo Andino” |17

3.1 Cosmovisión mundo andino |17

3.1.1 El cosmos |19

3.1.2 La relacionaliad |20

3.1.3 Complementariedad y reciprocidad |21

3.1.4 Tiempo cíclico |22

3.2 Relación del hombre andino con la fauna altiplánica |22

3.3 Aymaras en el norte de Chile |23

3.4 Antecedentes del baile andino |26

3.5 Vestimentas y adornos prehispánicos |27

CAPÍTULO 4: “Festividad Religiosa de La Tirana: Historia y Tradición” |29

4.1 La religiosidad popular y la fiesta religiosa |29

4.2 Fusión y sincretismo religioso |30

4.3 El baile en la religiosidad popular |32

4.4 Fiesta de La Tirana |33

4.4.1 El pueblo |34

4.4.2 La leyenda |35

4.4.3 La historia |37

5

4.4.4 Los bailes religiosos |38

4.4.5 Estructura de los bailes religiosos |44

4.4.6 Organización de las cofradías |45

4.4.7 La fiesta |46

4.4.8 La Virgen Pachamama |49

4.4.9 Relación de los bailes religiosos con la Iglesia Católica |49

CAPÍTULO 5: “El Vestuario de La Tirana” |53

5.1 Vestuario precolombino y traje popular |53

5.2 Origen del vestuario de la fiesta de La Tirana |54

5.3 Análisis del traje de La Tirana |55

5.3.1 Aspecto estético |55

5.3.2 Aspecto simbólico |57

5.3.3 Aspecto funcional |58

CAPÍTULO 6: “Comunicación y Lenguaje Visual de la Fiesta” |59

6.1 El signo: índice, ícono y símbolo |59

6.1.1 Representación |61

6.1.2 Simbolismo |61

6.1.3 Abstracción |61

6.2 Iconología e iconografía |62

6.3 Iconografía andina |63

6.4 Los trajes como lenguaje visual |64

6.5 Íconos más representados en los trajes de La Tirana y su significación |65

6.6 Los íconos en los trajes de La Tirana como elementos comunicacionales |71

6.7 Iconografía andina en los trajes de La Tirana como patrimonio visual |73

CAPÍTULO 7: “Publicación: Aspectos Generales” |75

7.1 Elementos de una publicación: Texto e imagen |75

7.1.1 Tipografía |76

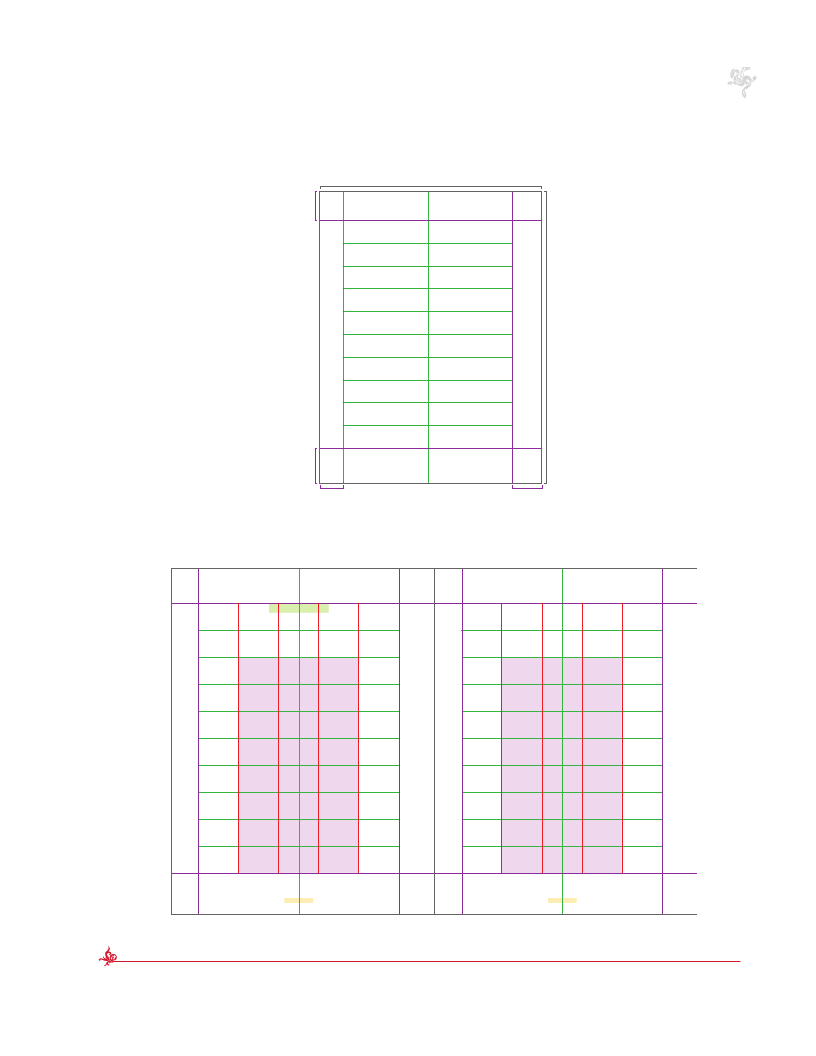

7.1.2 Diagramación |77

7.1.3 Elementos de la diagramación |79

7.2 Principales secciones de un libro |81

7.3 Etapas del proceso del diseño editorial |83

6

TERCERA PARTE: Marco Conceptual |86

CAPÍTULO 8: “Producto de Diseño Editorial” |87

8.1 Pieza de diseño: Libro |87

8.2 Tipo de publicación: Libro de Lujo |88

8.3 Conceptualización |91

8.4 Público objetivo |94

CUARTA PARTE: Marco Proyectual |95

CAPÍTULO 9: “Proceso de Diseño” |96

9.1 Título del libro |96

9.2 Recopilación y selección fotografías |96

9.3 Selección de contenidos |97

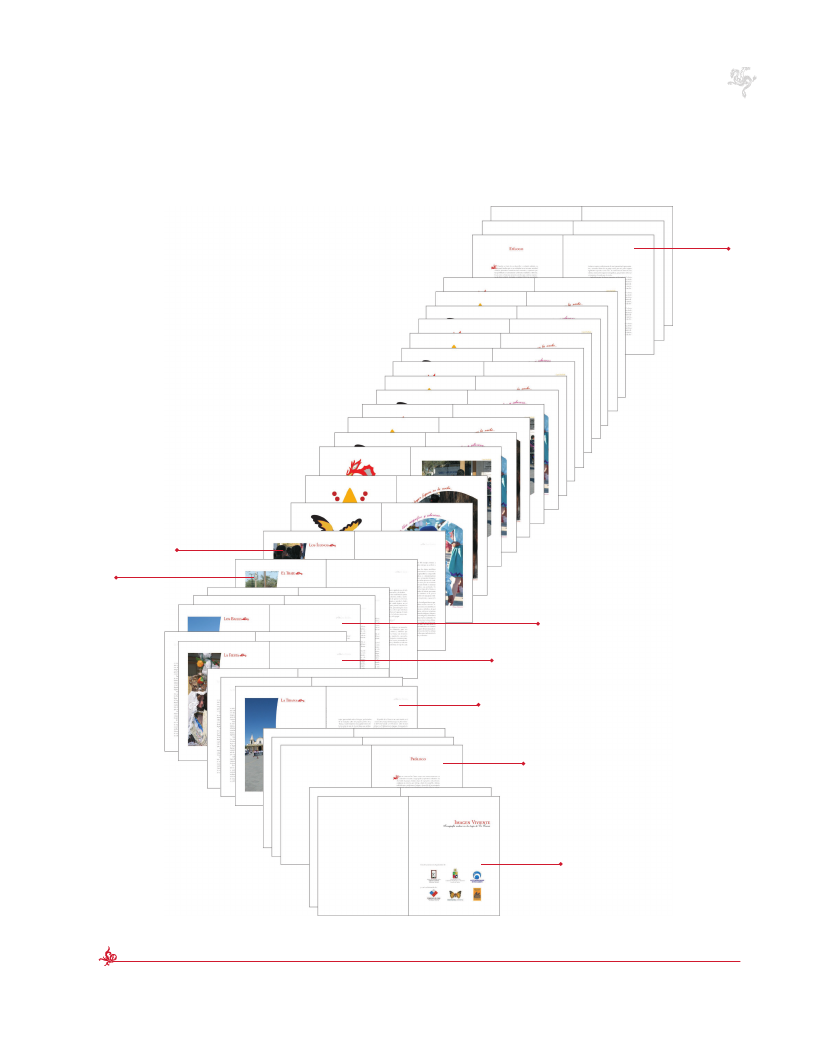

9.4 Estructura del libro |98

9.5 Fundamentación de diseño |99

9.5.1 Tipografías |99

9.5.2 Diagramación |100

9.5.3 Tipos de mensajes |104

9.5.4 Color |105

9.5.5 Técnica gráfica |105

9.6 Propuesta de diseño |109

9.7 Especificaciones de producción |116

9.8 Consideraciones de producción |116

CAPÍTULO 10: “Gestión y Difusión del Proyecto” |118

10.1 Análisis general |118

10.2 Fuentes de patrocinio y colaboración |119

10.2.1 Patrocinios |119

10.2.2 Colaboración |120

10.3 Posibles fuentes de financiamiento |121

10.3.1 Auspicios |121

10.3.2 Editoriales |121

10.4 Presupuesto |121

10.5 Detalle del presupuesto |122

Conclusiones |124

Bibliografía |125

7

Introducción

Por su ubicación, Chile es poseedor de una gran variedad de contrastes en

relación a su geografía y expresiones culturales. La diversidad de paisajes y los

diferentes tipos de vegetación y vida silvestre, configuran un entorno que da lugar a

la expresión de variadas manifestaciones culturales y religiosas. Éstas se encuentran

enmarcadas en un mundo de creencias colectiva, que luchan por mantener vigentes

sus raíces a través del tiempo. Parte importante de estas expresiones, son las celebra-

ciones o festividades religiosas. Ellas, desarrolladas con un profundo compromiso y

convicción, forman parte esencial de nuestra identidad y patrimonio.

En el norte grande, los bailes religiosos animan las principales expresiones de

religiosidad popular, convirtiendo a esta región, en uno de los lugares más repre-

sentativos del sincretismo religioso de origen colonial. La fiesta de La Tirana, se ha

transformado en una de las manifestaciones religiosas colectivas más importantes

de nuestro país, en la que a través del tiempo, se ha ido acumulando y registrando

en forma de testimonio, un conjunto de objetos tangibles y simbólicos, que desde el

punto de vista histórico, estético, antropológico, etnológico y artístico, determinan y

definen gran parte de nuestra memoria e identidad.

Cuando se hace referencia al patrimonio cultural chileno, se alude a todo lo que

los chilenos como pueblo, adoptan como propio, congregando todo aquello que a

lo largo de la historia, crearon con su ingenio y destreza, así como todo lo que en el

presente, seguimos creando.

La fiesta religiosa de La Tirana, es un testimonio único e irremplazable de nuestra

identidad nacional. Si bien recibió influencias externas, su desarrollo y adaptación

al medio, le dan el carácter de una celebración plena de realidad y fantasía, en lo

mágico, lo lúdico y lo sagrado, que ha permitido la transmisión de códigos a través

de sus trajes y personajes, y la construcción de una memoria colectiva, una especie

de reflejo que permite ver lo que somos y lo que en el futuro podemos llegar a ser. De

allí su importancia y valor, y la necesidad de cuidar y conservar dicha forma de llevar

lo sagrado y sobrenatural, a lo terrenal.

El proyecto realizado, tanto en su análisis como en su desarrollo, pretende llegar

a ser un aporte inédito en esta área de investigación, y así contribuir mediante la

elaboración y publicación del libro “Imagen Viviente”, a perpetuar y proyectar en el

tiempo, su contenido.

8

��������������

�������������������������

9

Capítulo 1

Antecedentes del Proyecto

1.1 Descripción

El proyecto consiste en una publicación editorial de lujo,

donde se presentan la iconografía andina en los trajes de

la fiesta de La Tirana, como una valiosa pieza de registro

y difusión del patrimonio visual del norte de nuestro

país. En ella, se presentan los íconos como importantes

elementos comunicacionales del universo simbólico

presente a través de los años en el mundo andino, en

relación al contexto general de la fiesta religiosa.

Los trajes de la fiesta de La Tirana, poseen oculta

la historia que hay detrás de cada valioso componente

simbólico. Ellos son principalmente los íconos, que repre-

sentan elementos con una profunda carga simbólica y

mítica, donde los significados transmiten pensamientos

y creencias de personas del pasado, del presente, de

su fauna, de su forma de observar, de su cosmovisión

andina y del amplio mestizaje, junto con un complejo

sincretismo religioso.

La publicación está basada en una profunda

investigación teórica de la fiesta y en una exploración

iconográfica de la vestimenta de cada baile. En el libro,

se describe el contexto y las características de la fiesta,

los bailes y trajes. Tiene por contenido entonces, un

prólogo donde se contextualiza al tema en relación a la

cosmovisión del mundo andino, el sincretismo religioso

producido en la conquista y colonización española, la

religiosidad popular generada producto del contacto es-

pañol-indígena y la importancia del baile como forma de

expresión de creencias y fe. Posterior a ello, se presenta

el pueblo y leyenda de La Tirana, la fiesta, los bailes, el

traje como elemento comunicacional, para culminar con

los íconos más representados en los trajes y su significa-

do. Es una producción principalmente visual, donde las

imágenes, tanto fotogáficas como vectoriales, tienen un

rol fundamental.

1.2 Fundamentación

El hombre, a través de su desarrollo y evolución

cultural, va dejando huellas que se ven reflejadas en su

incesante actividad creadora, plasmada en manifesta-

ciones materiales y espirituales, que han posibilitado

el conocimiento a diferentes realidades e historias. Es

así, como se forja una memoria colectiva que contiene

expresiones de diversa índole, destinadas a satisfacer

diferentes necesidades de expresar y hacer tangibles

sus creencias, a través de expresiones materiales de su

cultura e identidad. De esta manera se va construyendo

un patrimonio propio, mediante el cual, el aspecto visual

es fundamental para hacer común una forma de sentir y

ver el mundo, y buscar ser reconocidos y comprendidos

por los demás.

Las ceremonias rituales en el norte de nuestro país,

surgen como una forma de plasmar visual y espiritual-

mente una visión de mundo y una manera de reflejar sus

creencias en un acto concreto de comunicación con ellos

mismos, con los demás, con la naturaleza y su religión,

constituyendo una muestra de lo que fue el proceso

de sincretismo religioso producido entre los nativos y

españoles en la conquista y colonización de América. De

dichas formas de expresión, reflejadas y heredadas como

patrimonio, es posible recuperar un espíritu y memoria

que se revive cada año en la fiesta de La Tirana, y que

10

Presentación del Proyecto

por lo tanto, se renueva y renace en cada momento y

día de celebración, y en cada persona que encarna un

personaje que es pasado, presente y futuro.

De esta celebración religiosa y cultural, es posible

rescatar un aspecto muy relevante para el diseño

gráfico, y que no ha sido abordado en investigaciones, ni

valorado desde el punto de vista visual. A través de los

íconos presentes en cada traje de la fiesta de La Tirana,

se comunica una presencia trascendente y tangible,

haciendo real lo que para las personas es mítico, valórico

y simbólico. Permiten así, dar una mirada retrospectiva

e histórica de un momento y de una época que se hace

presente en cada celebración. La realización de la fiesta

cada año, constituye un patrimonio visual que refleja

características únicas de grupos étnicos que han ido

evolucionando e incorporando nuevas concepciones y

visiones de mundo a través del tiempo. Un patrimonio

que al no ser valorado como se merece, ha sido quizás

olvidado con el paso de los años, pero que puede ser

enriquecido y registrado, reconstruyendo así, parte de

nuestra historia.

La vestimenta de la fiesta de La Tirana, posee un

importante valor comunicacional en la celebración

religiosa. El significado de los íconos carga de simbo-

lismo a un objeto material que se utiliza como medio

comunicativo.

Todo esto, será abordado en una pieza editorial de de

lujo, un libro. ¿Por qué un libro? Es sabido que un libro,

desde un punto de vista comercial, es sólo la reunión

de hojas de papel, pergamino u otro material, impresas

y encuadernadas, y protegidas por dos tapas, que se

reúnen en un volumen. Sin embargo, el libro, como

objeto cultural, es más que eso, ya que posee un misterio

que lo hace perdurar en el tiempo y que permite albergar

en su interior, un contenido cargado de elementos de

la historia y la tradición de un lugar, persona u acon-

tecimiento. El libro es entonces, un instrumento que

permite al hombre comunicarse con el otro y traspasar

conocimientos de generación en generación. A través de

él, el lector es capaz de interpretar la palabra escrita y la

imagen de un pasado, haciéndola suya en el presente.

El libro, además de ser “contenido”, es también un

vehículo de expresión artística y cultural, es decir, un

objeto estético, que al ser debidamente diseñado, se

trasforma en un objeto de diseño. Durante más de cinco

mil años, ha sido el instrumento que ha permitido la

transmisión de experiencias y conocimiento entre pue-

blos y diferentes culturas, desde la copia de manuscritos

hasta la invención de la imprenta, llegando a evolucionar

en elaborados métodos de reproducción mecánica y

su posterior difusión electrónica, trasformándose en

un objeto virtual. Desde esta pespectiva, cabe destacar

la diferencia que existe entre un objeto tangible y uno

virtual, como páginas Web o piezas multimediales. En un

libro, la imagen es estática, y por lo tanto, más pregnan-

te, permitiendo además la posibilidad de comparación

entre una pieza y otra. Entonces, el lector toma una

actitud más contemplativa frente a un libro, pudiendo

trasformarse en un objeto de colección, deseado,

guardado, cuidado y revivido una y otra vez.

El libro es un bien cultural, y uno de los principales

elementos trasmisores de conocimiento, educación y, por

lo tanto, de cultura.

1.3 Detección de la necesidad

En relación al tema en cuestión, actualmente no existe

investigación alguna que de cuenta de un rescate,

valorización y difusión de los significados y carga

comunicacional que poseen los íconos de los trajes de La

11

Presentación del Proyecto

Tirana, como valor simbólico y cultural de la celebración

religiosa, y como patrimonio visual del norte de nuestro

país.

1.4 Objetivos

Objetivo General

Contribuir a la cultura visual del norte de Chile, conside-

rando los íconos presentes en los trajes de la Fiesta de La

Tirana, como parte de nuestra identidad visual, es decir,

como patrimonio visual y cultural de Chile.

Objetivos Específicos

- Analizar el lenguaje visual expresado en la vestimenta

de la fiesta de La Tirana como elemento comunicacional

de una manifestación religiosa y cultural.

- Rescatar los íconos más representados en los trajes

de La Tirana y su significación, a través de un registro

fotográfico de la fiesta.

- Valorar la festividad religiosa de La Tirana, como forma

de expresión de la identidad cultural nortina.

- Difundir una parte importante del patrimonio cultural

y visual del norte de Chile.

- Valorar el libro como objeto estético, que transmite

contenidos culturales y patrimoniales.

1.5 Metodología de investigación

La presente investigación es de carácter exploratoria y

descriptiva.

Exploratoria

En relación al tema de investigación específico, la

iconografía andina de los trajes de La Tirana, existe

escasa información y casi nulas investigaciones. Si bien

de la fiesta de La Tirana hay publicaciones y artículos,

ninguno de ellos aborda el tema específico en estudio, y

estos están prácticamente enfocados a contar la historia

del pueblo y lo que es la fiesta en sí, pero no plantean el

tema como parte de una manifestación cultural cargada

de elementos comunicativos y visuales. Para ello, fue

fundamental trasladarse a la zona desde el comienzo al

fin de la fiesta, para de esta manera, vivir personalmente

esta mágica experiencia, que quedó plasmada en más de

600 fotografías, y en una valiosa vivencia personal.

La exploración a diferentes áreas de estudio en

relación a la fiesta de La Tirana, fue esencial para

establecer un marco teórico adecuado, para el desarrollo

final del proyecto.

Descriptiva

En la presente investigación, se hizo fundamental la

descripción de manifestaciones culturales como parte

de la identidad de un pueblo, pues son ellas las que

determinan distintos elementos de expresión cultural y

social, tanto materiales, como espirituales. La descripción

del contexto del mundo andino, de la fiesta religiosa y

particularmente el análisis de los trajes, da cuenta de la

historia transcurrida, y de las ideas y creencias que en

esta celebración religiosa se manifiestan.

12

��������������

�������������

13

Capítulo 2

Patrimonio Cultural

Las manifestaciones culturales están insertas dentro

del patrimonio de cada país, zona o región, y a

través de su desarrollo y adecuación en el tiempo, van

generando identidad.

Por patrimonio, se entiende, al conjunto de bienes

valiosos, materiales e inmateriales heredados de los

antepasados, que decantado de generación en genera-

ción, conforma el sello distintivo de un pueblo. Por ello,

el patrimonio refleja el espíritu de una época, de una

comunidad, de una nación y de la propia humanidad,

y es una manera de acercarse al conocimiento de la

identidad nacional. El patrimonio cultural, consiste en

un conjunto de aspectos de una cultura que es necesario

rescatar y cuidar. Refleja la vida de la comunidad, su

historia e identidad. Su preservación ayuda a reconstruir

comunidades desmembradas, a restablecer su identidad

y a crear un vínculo entre el pasado, el presente y el

fututo.

El patrimonio cultural entonces, es todo aquello que

permite a un pueblo o cultura diferenciarse de otras

identidades territoriales, ya que cada una, es capaz de

realizar lecturas de sus propios mundos y proyectarse

en el tiempo, adaptándose a los cambios, pero sin dejar

de ser lo que son y de avanzar en la construcción de

sus propios destinos. Por lo tanto, el patrimonio cultural

de un pueblo o país, no es más que el producto de la

inteligencia y del aprendizaje adquirido en el tiempo,

valorado y transmitido, con el fin de que las genera-

ciones venideras, tengan estructuras culturales que les

permitan conocerse a si mismas como poseedoras de un

pasado perteneciente a un universo particular.

2.1 Tradición, identidad y patrimonio

Lo que actualmente somos, es el resultado de todo lo

que hemos sido capaces de comprender como individuos

y como sociedad, de todo aquello que hemos sido

conscientes, y de todo lo que hemos aceptado como

forma de ser y de pensar.

Dentro de nuestra identidad, es posible encontrar

una síntesis de valores y símbolos que las comunidades

han creado con el fin de preservarse en el tiempo y

alimentar su memoria. Con ellos, se construyen mani-

festaciones sociales, culturales, artísticas o religiosas,

que se transforman en una tradición para un pueblo

o zona, y que viste a las nuevas generaciones, con un

abanico de conceptos que les permiten reconocerse a

si mismos dentro de un universo particular y propio. Se

manifiestan así, valores elaborados y adquiridos en el

tiempo, expresados en elevados niveles de inteligencia,

que permite a los pueblos y grupos humanos, interpretar

el mundo y crear nuevas maneras de sobrevivencia y de

relacionarse íntimamente con el entorno.

De todo grupo humano, emanan y se afianzan tradi-

ciones culturales, que son las que cargadas de conceptos

y símbolos, se traspasan de generación en generación,

y configuran la dimensión religiosa y espiritual de un

pueblo.

Según el Diccionario Patrimonial de la Corporación

del Patrimonio Cultural1 se define:

Patrimonio: Conjunto de bienes tangibles e intangibles,

que constituyen la herencia de un grupo humano y que

refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con

14

1Diccionario Patrimonial. [en línea] <http://www.nuestro.cl/biblioteca/textos/diccionario.htm#identidad>[consulta: 8 septiembre 2006]

Marco Teórico

una identidad propia y que son percibidos por lo otros

como característicos.

Identidad: Sensación o convencimiento íntimo de ser

una persona o grupo único y distinto de cualquier otro,

con personalidad, dignidad y libertad propias. / Imagen

que se atribuye intersubjetivamente, es decir, que se

realiza a través del intercambio y luego de un proceso

de comparación en el que se lleva a cabo la toma de

conciencia de las diferencias y similitudes con los

otros actores sociales. En la elaboración de dicha idea

colectiva interviene la dimensión externa, por medio de

la comunicación, aspecto gracias al cual, evoluciona en

el tiempo.

Tradición: Forma de conducta propia de un grupo

humano, que tiene origen antiguo y se transmite de

generación en generación.

2.2 Identidad cultural

Antropológicamente, cultura se asocia a las artes, reli-

gión y las costumbres. Recién hacia mediados del siglo

XX, este concepto se amplía a una visión más humanista,

relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual

de un individuo. La cultura incluye entonces, todas las

actividades características y los intereses de un pueblo.

Según la UNESCO, la cultura es el conjunto de los

rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba,

además de las artes y las letras, los modos de vida, los

derechos fundamentales del ser humano, y los sistemas

de valores, creencias y tradiciones. La cultura posee un

contenido cultural, que se refiere al sentido simbólico,

la dimensión artística y los valores que emanan de los

grupos humanos que las expresan. Según la Corporación

del Patrimonio Cultural, cultura es el modo de vida de

un pueblo, integrado por sus costumbres, tradiciones,

normas y expresiones artísticas. Estos poseen una carga

significativa que refleja una percepción y una visión

de mundo específica, pues la vivencia, y por ende la

realidad ante la que se está presente, es distinta para

cada grupo. Aunque existen diversas definiciones, en

general, todas coinciden en que cultura es lo que le da

vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas,

conocimiento, creencias y moral.

Las expresiones culturales son entonces, las mani-

festaciones resultantes de la creatividad de las personas,

grupos y sociedades culturales, compuestas tanto por

elementos heredados del pasado, como por influencias

exteriores adoptadas, y novedades inventadas localmen-

te.

El concepto de identidad2 cultural, encierra un

sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores

y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino

que se recrea individual y colectivamente, y se alimenta

continuamente de la influencia exterior. La identidad

tiene que ver con valorar conscientemente la perte-

nencia a una historia común, a una misma manera de

vivir el mundo. En definitiva, se refiere a un patrimonio

cultural compartido, compuesto por elementos tangibles

e intangibles como los valores, creencias, ritos y tradi-

ciones.

La identidad solo es posible y puede manifestarse, a

partir del patrimonio cultural que existe de antemano,

y su existencia es independiente de su reconocimiento

o valoración. Es la sociedad, la que a manera de agente

activo, configura su patrimonio cultural al establecer e

identificar aquellos elementos que desea valorar y que

asume como propios y los que, de manera natural, se

van convirtiendo en el referente de identidad. Dicha

identidad implica, por lo tanto, que las personas o

grupos de personas se reconocen históricamente en

su propio entorno físico y social, y es ese constante

reconocimiento, el que da carácter activo a la identidad

cultural. El patrimonio y la identidad cultural no son

elementos estáticos, sino entidades sujetas a perma-

nentes cambios, y que están condicionadas por factores

externos y por la continua retroalimentación de ambos.

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio

cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria,

15

2 Hacia 1440, se tiene noción de la palabra identidad, tomada del latín identitas, que deriva de la palabra idem (“lo mismo”).

Marco Teórico

sin la capacidad de reconocer el pasado, y sin elementos

simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan

a construir el futuro.

Para entender donde comienza nuestra identidad, es

necesario entender primero, que la identidad no es un

factor estático, es algo que va a la par con el desarrollo

de nuestra historia y que se construye en el transcurso

de los años, es decir, se va forjando en conjunto con

los acontecimientos, experiencias y sentimientos de las

personas que forman parte de un pueblo o nación.

2.3 Patrimonio e identidad visual

El patrimonio visual, es la manifestación de la identidad

de un país, zona o pueblo, a través de imágenes u

objetos visuales. Es decir, es todo aquello que pude ser

observado, y que a través de dicha observación, genera

un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Por lo

tanto, cada manifestación artística, histórica o religiosa,

al poseer elementos visuales posibles de ser observados y

registrados, tanto en la memoria como en recopilaciones

materiales, forman parte del patrimonio visual.

La imagen es capaz de registrar y narrar el desarrollo

de la historia, y la visión de mundo específica que se

tiene de un momento determinado. Por ende el patrimo-

nio visual, corresponde a la imagen de la historia de un

pueblo o país, mediante el cual, se plasma la identidad

en elementos u objetos culturales concretos.

Gran parte del patrimonio visual de nuestro país,

lo conservan los museos y archivos relacionados con

la cultura de Chile. También, lo poseen coleccionista o

recopiladores, que de forma voluntaria registran, reúnen,

clasifican y/o restauran, parte de nuestras manifesta-

ciones culturales, tanto materiales como inmateriales.

Todos ellos, se transforman en verdaderos contenedores

de memoria, ya que permiten reconstruir la historia o

interpretar diversas maneras de expresar y concebir el

mundo.

La verdadera amenaza a nuestra identidad, está latente

en nuestra propia sociedad y se relaciona con una au-

sencia de sentido histórico. Se trata de la ignorancia de

los chilenos para evaluar la radical importancia que tiene

para el desarrollo del país y de sus individuos, rescatar,

fomentar y valorar, la identidad cultural colectiva.

Lo que somos hoy, hunde sus raíces en el pasado. De

ahí la necesidad de dirigir la mirada hacia los orígenes,

en busca de las claves que nos asistan en el entendi-

miento del hoy y en la articulación de un proyecto de

país futuro. Así, hablar de identidad es también hablar de

futuro, en cuanto las personas y los países, en la medida

que toman conciencia de su memoria y se sienten

orgullosos y vinculados en torno a ciertos valores,

puedan abordar con mayor confianza y voluntad lo que

quieren ser.

El patrimonio chileno, conforma una parte medular

de la identidad como nación. Sin embargo, actualmente

se observa un importante deterioro y abandono, por lo

que existe la urgente necesidad de protegerlo, conser-

varlo y difundirlo.

16

Capítulo 3

Contexto General del Mundo Andino

Los grupos aborígenes de nuestro país, han aportado

un rico bagaje ético-religioso que subyace en nues-

tra religiosidad popular, vinculada con las raíces de los

grupos indios y negros, sumado a los aportes entregados

por los españoles, hasta constituir una interesante

herencia religioso-cultural, actualmente percibible en las

manifestaciones populares existentes.

Para poder estudiar la iconografía andina presente

en los trajes de la fiesta de la Virgen del Carmen de La

Tirana, es necesario hacer una síntesis de la evolución

del mundo andino prehispánico, y un análisis de la

cosmovisión de un pueblo que luchó por resistirse a la

influencia española en la conquista, para hacer prevale-

cer ante todo, sus creencias y valores.

La geografía de nuestro país, es uno de los rasgos

más gravitantes al hablar del desarrollo de culturas

andinas. Chile posee una gran variedad de zonas

ecológicas entre cordillera y mar, cada una dotada de

distintos y magníficos recursos naturales que permi-

tieron el desplazamiento de grupos humanos y por lo

tanto, el contacto entre comunidades con diferentes

orígenes. Tales desplazamientos, posibilitaron encuentros

que fueron fundamentales para el intercambio de ideas

y experiencias, convirtiéndose en el futuro, en el más

importante factor de desarrollo cultural.

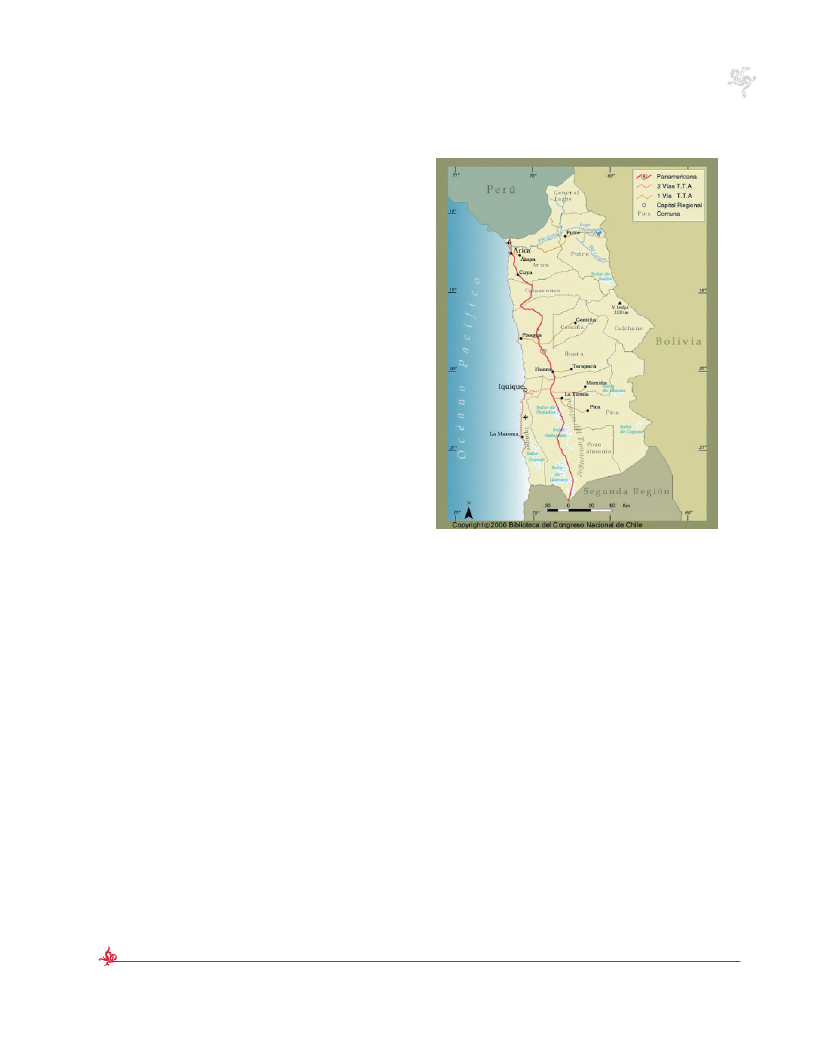

En los más de mil kilómetros que separan Arica del

valle de Copiapó, existe una conjunción de ambientes

extremos y contrastados. Sin embargo, el desierto es su

rasgo geográfico más sobresaliente, ya que es una de

las zonas más secas y desoladas del mundo. Las lluvias

son casi inexistentes y los pocos ríos que existen en esta

zona, son simples hilillos de agua que, de forma excep-

cional, llegan al océano si antes no han desaparecido

evaporados en la atmósfera o tragados por la arena,

rocas y sal. No obstante, esto no imposibilitó que la vida

humana floreciera allí desde al menos once milenios.

El desierto de Atacama, que se extiende por casi toda

la costa de Perú y la zona norte de Chile, es un paisaje de

aparente desolación y sequedad extrema, que dificulta

cualquier ocupación humana del territorio. Sin embargo,

tanto en la alta puna andina, como en los oasis inter-

medios y los valles que bajan desde la cordillera de Los

Andes, se desarrollaron durante miles de años, culturas

que aprovecharon los escasos recursos que ofrecía el

medio ambiente y crearon complejos sistemas simbólicos

y políticos. Las etnias agroalfareras de la zona norte de

Chile, mantuvieron desde temprano contactos culturales

con las grandes civilizaciones que surgieron en las

tierras altas de Los Andes centrales. Paralelamente, en

los bordes costeros del desierto, se asentaron pequeñas

bandas de pescadores y recolectores denominados

genéricamente changos, las que mantuvieron un bajo

nivel de desarrollo cultural en un contexto ambiental de

condiciones particularmente difíciles.

Las culturas agroalfareras de los valles y oasis

del desierto, transitaron lentamente desde sistemas

sociales simples y una economía basada en la caza y la

recolección, a formas de organización más complejas,

que domesticaron el árido paisaje a través de sistemas

de regadío y técnicas agrícolas que utilizaban de manera

intensiva el escaso suelo cultivable. Asimismo, emplearon

el sistema de complementariedad de pisos ecológicos,

característico del mundo andino, enviando colonias a la

costa y a la alta puna andina, y estableciendo redes de

17

Marco Teórico

intercambio de productos con las culturas de las tierras

altas de Los Andes.

Antes de la invasión europea al continente ameri-

cano, el mundo andino estaba formado por culturas de

un alto nivel de civilización, donde se destaca, Chavín,

Mochica y Tiahuanaco, las que influyeron fuertemente

en el sistema de creencias y ritos del imperio Inca. El

territorio que comprendía dicha cultura andina, abarcaba

desde Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el norte de Chile y el

noreste de Argentina.

3.1 Cosmovisión mundo andino

Cualquier cultura posee una dimensión mítica fundante,

bajo la cual se estructura su forma de vida y su relación

con todo aquello que lo rodea. Dicha mítica, genera

sentidos que permiten la interpretación, comprensión

y aprehensión de los sucesos que ocurren en el medio.

Es decir, lo mítico, configura el modo de ver el mundo y

la vida. Desde esta perspectiva, dicho concepto se hace

fundamental en la cultura andina, pues ella se basa en

una relación recíproca con el mundo, específicamente

con la naturaleza, donde la fuente de sentido se ve

reflejada más que en conceptos, en metáforas.

El hombre, es un “animal mítico”, pues necesita estar

en posesión de un horizonte de sentido que guíe su vida,

es decir, de un conjunto de valores existentes que dote

de significado al mundo, dando cuenta de su acciónar o

de aquello que le acontece. Así, el sentido articula una

disposición espacio-temporal en que todo lo que sucede,

tiene su lugar y se proyecta en los fines y propósitos que

sostiene la existencia.

El simbolismo que el mito contiene, comunica

presencia trascendente3 y tangible de lo real, y configura

el mundo desde la experiencia humana, permitiendo

aprender la esencia de las cosas a través de la expe-

riencia vivencial del mundo. Se aprende y comprende,

a través de lo tangible, es decir mediante una forma en

que se hace real lo mítico, valórico y simbólico. Cabe

destacar que para la cultura andina, lo mítico no deja de

ser real, ya que es parte constante de su forma de vida y

de relación con el mundo que lo rodea.

No obstante, hablar de mito obliga a contrastarlo

con el pensar racional. Ello implica, que una conducta es

racional cuando dados determinados fines o propósitos,

el sujeto encuentra los medios más adecuados para

su consecución. El conflicto se produce cuando en el

mundo andino, no existe una linealidad, y por lo tanto

lo occidentalmente entendido como “causa- efecto” no

tiene ningún sentido ni validez. Entre el mito y la razón

en el mundo andino, no hay una continuidad lineal, sino

un equilibrio que es el mismo que se pretende lograr

entre todos los elementos presentes en dicha cultura.

En nuestra cultura occidental, la razón diluye al mito

y asume la condición de fuente de sentido que el mito

posee en la cultura andina.

La particularidad topográfica y climática del espacio

andino, debió sin duda influir en una peculiar sensibi-

lidad y pensamiento de sus pobladores. Las arraigadas

nociones de orden, organización funcional, relacionali-

dad entre entidades y la ciclicidad del mundo, parecen

tener que ver con los profundos contrastes caracterís-

ticos de la geografía andina y con su eje de verticalidad

que marca el horizonte en términos de arriba-abajo.

Dicha verticalidad también se observa en sus forma de

cultivar la tierra, a partir de “pisos ecológicos” tendiente

a promover y cultivar la mayor diversidad posible de

formas de vida. En este característico espacio, surgieron

distintas culturas, es decir, distintas maneras de imagi-

nar, concebir, sentir y vivir el mundo, dando origen a una

tradición móvil y heterogénea.

El mundo del hombre andino, está fundada en una

intencionalidad que se manifiesta en una dimensión

holística de las cosas, dentro de un carácter predo-

minantemente ritual. Su experiencia es celebratoria y

simbólica, mediante la cual, hombre no aprehende la

realidad para manipularla, sino para recrearla. Allí, la

realidad se hace intensa en cada acto ritual. El hombre

andino siempre está interpretando: el paso de un ave, el

canto de un insecto o la luminosidad de la noche, ya que

algo anuncian. El hombre andino escucha, ve y siente lo

real que se manifiesta en su entorno.

18

3 “Trascendente” tiene estricta relación con el sentido de lo que nos excede y sobrepasa.

Marco Teórico

3.1.1 El cosmos

El hombre andino concibe el cosmos como algo

viviente. Posee una visión organicista del mundo, según

la cual, nada en él es inerte. Aún una piedra, que en

nuestra mentalidad representa lo inerte, se concibe

como viviente, siendo un sujeto, operando acciones

y participando de la conversación. No forma parte

del mundo andino la oposición entre lo animado e

inanimado, entre lo vivo y lo inerte, pues todo está vivo y

entrelazado. “El pensamiento andino, [...] es un pensa-

miento ‘seminal’, que sigue el modelo de los procesos

biológicos: acontecimientos y cosas ‘se dan’ como en

el reino de la flora y la fauna. Brotan por fuerza vital y

generadora del universo divino -Pachamama- crecen,

florecen, dan fruto y se multiplican cuando las condicio-

nes son favorables y cuando son cultivados con cariño,

respeto y comprensión4”5.

El espíritu de conquista del mundo, no es propio

del hombre andino. Se siente parte de un mundo vivo y

orgánico, vive al ritmo de las estaciones y se mueve al

compás de la respiración de su Pachamama. Su labor es

criar la vida al ritmo de la fertilidad de la Madre Tierra.

Percibe el tiempo como cíclico, duradero y constante,

ajustando de forma perfecta los fenómenos y procesos

naturales de su medio ecológico.

Debido a la orientación vertical de la sensibilidad an-

dina, el mundo se articula en arajpacha o hananpacha,

mundo de arriba o cielo; akapacha o kaypacha, mundo

inmediato, del medio, aquí o tierra; y manqhapacha

o uraypacha, mundo de abajo, subyacente o infierno.

Sin embargo, entre esos tres niveles no hay orden

jerárquico, ni sentido de trascendencia del tipo cristiano.

El mundo se articula a partir de esos tres niveles, donde

kaypacha posee un rol comunicante, es decir de puente,

de transición, de mediación y control del equilibrio, al

cual el hombre contribuye con su acción de crianza,

ritual y celebración. Lo sagrado se hace manifiesto en

la racionalidad ritual y se ubica en lugares simbólicos

privilegiados: lugares y tiempos de transición que

vinculan polaridades complementarias. La comunidad de

deidades no es extraña al mundo, es parte de él pero se

intensifica en las “zonas de transición”, en los puentes o

chakanas que conectan el cosmos y lo sostienen, y que

requieren del cuidado ritual por parte del hombre. El rito

posee entonces una función comunicante, regulando

también el orden relacional, el orden de compensaciones

cósmicas. Esta zona genera en el hombre andino, una

mezcla de temor y deseo, una constante preocupación

que lo mueve al cuidado, al acompañamiento continuo

y a escuchar constantemente todo lo que lo rodea

mediante la celebración ritual. En ese sentido la vivencia

ritual, es la forma fundamental del conocimiento, el que

es simbólico y mítico, antes que teórico.

El hombre no se considera fuera del tejido de

conexiones que constituye el cosmos y del cual es parte

constitutiva. El antropocentrismo característico de la

cultura occidental, se halla ausente en esta cosmovisión.

Tampoco existe la distinción entre lo que es esencial y lo

que sólo es accidental, entre lo importante y lo deshe-

chable. Todo posee el mismo grado de importancia, y el

hombre mismo no ocupa ningún lugar privilegiado en el

cosmos. Tan importante como el hombre, son los cerros,

los animales y las plantas, la lluvia o las deidades. Todos

tienen la condición de personas que forman familia y

comunidad, hasta abarcar la totalidad. Es un mundo de

equivalentes vinculados por relaciones de parentesco y

reciprocidad, que se sustenta en la sensibilidad, de que

en cada manifestación de vida, habitan otras formas de

ella. Es por ello, que las relaciones trascienden al ámbito

humano, pues no existe la noción de tiempo cancelato-

rio. La vida se manifiesta en comunidad, y en el mundo

andino esta puede ser de tres formas dentro del ayllu: la

comunidad en torno a los humanos runa, la naturaleza

silvestre, sallqa (que incluye a los seres del monte, de

los cerros) y la comunidad de las deidades, wak’a. Las

tres comunidades se distinguen rigurosamente, pero no

están del todo cerradas. En el contexto ritual, los runas

pueden pasar a ser wak’as y los animales silvestres

también. Los wak’as y los sallqa crían a los runa y se

dejan criar por ellos.

Entre las comunidades se desarrolla una misma

convivencia de diálogo y reciprocidad que al interior de

19

4 “Comprensión” se refiere a la actitud de acuciosa observación de la naturaleza y la capacidad de sentir la vida íntima en las cosas, de entender su

lenguaje secreto y de sintonizar delicadamente con ellas.

5 VAN KESSEL, Juan. Dos conferencias en antropología andina. Iquique, Chile: IECTA- CIDSA, 1997, p.34.

Marco Teórico

cada una. Es una relación horizontal y mutua de todos

con todos. Las relaciones entre las tres comunidades del

ayllu se activan en el ritual. Él se celebra en la chacra, el

corral y la casa, lugares sagrados6 donde se cría la vida y

que genéricamente se le llama “chacra andina”. Este es el

lugar, el templo, de crianza mutua. Todas las relaciones

convergen en la chacra, donde el ayllu es un macro

organismo que lo integra todo. Las relaciones dentro y

entre las comunidades son de respeto, cariño y cuidado.

Si ellas sufren desajustes, se violan y se desequilibran,

perturbando la armonía o causando daños, que deben

ser inevitablemente restaurados mediante el rito.

En la celebración ritual, hombre, deidades y ani-

males o plantas, cohabitan. Visto desde la perspectiva

occidental, el hombre andino ignora el principio de

identidad y de “representación”. En el acto ritual no hay

una representación conciente de algún ente, sino que es

el hombre que lo realiza, con su propia identidad, pero

también es el animal, por ejemplo un cóndor. Él “presen-

tifica” el vínculo que los une a ambos.

La mentalidad del hombre andino, tiene carácter

celebrativo, ritual; recrea el cosmos en íntima com-

plementariedad con los demás seres y fenómenos que

cohabitan con él. El hombre es mediador entre polos

complementarios del cosmos; es agricultor, creador,

guardián de la vida, de la Pachamama y criado por ella.

Esto hace que su trabajo no tenga el carácter instru-

mental como en la mentalidad occidental; con el trabajo,

el hombre andino establece una conversación y una rela-

ción de “crianza” con la naturaleza, de carácter cúltico,

tendiendo puentes entre fenómenos de orden diverso.

No obstante, la religiosidad andina no pretende la con-

dición excluyente e intolerante de la “doctrina correcta”.

No tiene ningún libro sagrado que debe ser interpretado

adecuadamente y guardado celosamente. La “crianza”

es el modo de ser del hombre andino. El hombre cría no

sólo seres humanos, sino que también, cría el campo,

las plantas, los animales, el agua, los cerros, etc., y es a

su vez, criado por ellos. La conversación se afirma en

vínculos de solidaridad y cooperación entre las diversas

formas de vida. Los actos más significativos son los de

colaboración, apoyo mutuo y participación festiva.

La música, la danza y la fiesta se conciben como

presentes en la naturaleza misma. Participar en la

celebración, constituye un modo de colaborar en la

recreación periódica del cosmos, que es percibido como

un juego de fuerzas para contrarrestar su inevitable

desgaste. De esta forma, a través del ritual, el cosmos se

recarga y se nutre. La fiesta es una constante descarga y

recarga de energías, que constituye el momento en que

se vive el mito o el sueño, y tanto en el mito como en el

sueño, lo extraordinario es lo normal.

Para el pensamiento precolombino, el cosmos y la

vida se están creando ahora mismo, no son un hecho

histórico, y se participa activamente en esa generación.

Por cierto, la existencia vista de este modo, es un riesgo

y sin duda una aventura permanente. No es extraño

entonces, que se la conciba como un momento de paso,

como un lugar de transformación, como un sueño de

cual hay que despertar. El tiempo no ha sucedido ni

sucederá después, porque siempre está sucediendo.

Constantemente es presente.

3.1.2 La relacionaliad

Para el pensamiento andino, el individuo como tal, es

vano y perdido si no está inserto dentro de un sistema

de relaciones múltiples. La relacionalidad como principio

trascendental del mundo andino, se manifiesta en

todos los niveles y de las más diversas maneras: en

el intercambio entre el cielo (hanaqpacha) y la tierra

(kaypacha), en los fenómenos atmosféricos y cósimicos

que garantiza la vida y la perduración del tiempo, y en

la relación viva con los antepasados que garantiza la

continuidad moral y cognitiva.

La celebración ritua,l se concibe como relacional. Ello

significa, que los entes no son autónomos o autosu-

ficientes, es decir, se constituyen en el interior de un

universo de múltiples nudos de relaciones. Esta relacio-

nalidad del todo, es el elemento clave de la sensibilidad

andina. No es posible concebirse fuera de este tejido, por

lo tanto, no hay lugar para una entidad absoluta o su-

perior, ni siquiera en el caso de las divinidades. Por ello,

20

6 Lo sagrado no es trascendente: se trata de una fuerza ordenadora del universo, presente en todo. La idea de un Dios creador es extraña en este universo

mental. Tampoco es inmutable; siente, sufre y celebra, se ve afectado por lo que ocurre y se inscribe en relaciones de reciprocidad y complementariedad.

Marco Teórico

lo sagrado aparece unido a ciertos fenómenos, lugares y

tiempos, y no a algo superior o supremo, estableciendo

que el centro constituye el lugar por excelencia de lo

puro y benéfico, mientras que en la periferia difusa o

indeterminada, se considera el espacio oscuro y amena-

zador de lo impuro. Estas relaciones no son estables sino

móviles, es decir, un alma en pena que habita la periferia,

puede convertirse en potencia benéfica cuando algún

rito así lo permita.

La mitología andina no conoce un dios hacedor,

trascendente y ajeno al mundo. Su mundo es divino y

eterno, y como las cosas y los seres nacieron en este

medio divino, ellos también lo son. “La divinidad es

inmanente al mundo y se identifica plenamente con la

tierra. La relación entre Pachamama y sus criaturas es la

de una madre a sus hijos, y de éstos hacia Ella: es una

relación cargada de afectos”7.

La perspectiva andina se configura holísticamente y

de modo relacional. De esta manera, al creer que todo

influye en todo, se puede comprender que sucesos

distantes en espacio y tiempo, remitan simbólicamente

uno al otro. La experiencia del hombre andino, tiende

a “leer” en cada suceso el advenimiento o desenlace de

eventos que no guardan contigüidad espacio-temporal.

Al concebir todo como relacionado, el mundo es vivido

como un tejido de relaciones en que la trama espacio-

tiempo, tiene vínculo con lo sagrado. Ni el tiempo ni

el espacio, se conciben como fenómenos distinguibles

autónomamente.

3.1.3 Complementariedad y reciprocidad

En el pensamiento andino, se destacan dos tipos parti-

culares de relaciones que se transforman en principios

dentro del cosmos. El principio de complementariedad,

significa que cada ser y cada acción corresponde a un

elemento complementario, y que entre los dos forman

un todo integral. El contrario de una cosa no es su

negación, sino su complemento. Así, cielo y tierra, sol y

luna, varón y mujer, claro y oscuro, día y noche, vienen

inseparablemente juntos.

Ningún ente se concibe como completo en si mismo,

sino que en virtud de su complementariedad con otros

en diversos planos de la realidad. La cosmovisión andina

no privilegia los polos de una oposición, sino la inte-

gración armónica entre ellos. Los entes contrapuestos

se incluyen entre sí y se integran en una totalidad. La

unidad se concibe bajo la categoría de lo dual. Todo lo

que existe forma parte de una pareja, donde el hombre

aislado, es un ser vano y perdido. La dualidad es el

soporte del orden, gobernada por un principio de respeto

en que cada mitad sostiene a la otra.

El principio de reciprocidad es la manifestación

del principio de complementariedad en lo moral y

lo práctico: cada acción cumple su sentido y fin, en

correspondencia con una acción complementaria que

establece el equilibrio entre los entes del cosmos. La base

de la reciprocidad, es el orden cósmico como un sistema

balanceado de relaciones. Cada relación tiene que ser

bidireccional, es decir, recíproca.

En el mundo andino no se conciben entes asexuados.

La renovación de las formas de vida, es el resultado de

relaciones heterosexuales. Hay que dejar en claro, que

el ámbito de lo viviente abarca la totalidad de entes:

las plantas son macho y hembra, los cerros, los astros y

los fenómenos meteorológicos como la lluvia, también

lo son. La misma naturaleza es producto del equilibrio

entre machos y hembras. La incompletud, concebida

como el no emparejamiento, es pobreza. De esta manera,

lo completo se logra mediante el emparejamiento de

todos lo seres o entes de la comunidad. Entre ellos,

todo es aparentemente dual, macho-hembra, blanco-

negro, pero los opuestos no luchan entre sí tratando de

neutralizarse como el Dios y el diablo de los cristianos,

sino que son parte del todo, se complementan y sin uno

no hay otro y ambos forman un abanico tripartito de

posibilidades (macho, hembra y macho con hembra).

Todos los opuestos se complementan y establecen una

triple alternativa.

La naturaleza es percibida como un organismo

viviente; se nutre, tiene sed, se enoja, se complace, etc.

21

7 VAN KESSEL, Juan. Dos conferencias en antropología andina. Iquique, Chile: IECTA- CIDSA, 1997, p.35-36.

Marco Teórico

Por ello, el hombre como agricultor, debe ayudar a criar,

escuchar y atender según las señales que la naturaleza

emita. Él entrega “pagos” a la tierra en reciprocidad de

sus dones. Estas señales no son lineales ni continuas,

es decir, no existe la dualidad pasado-futuro. Es por

ello, que el tiempo se recoge en el nudo relacional que

simboliza el ritual. El pasado se halla presente en el tiem-

po actual de diversos modos; los antepasados siguen

presentes, y el futuro como meta parece hallarse en un

pasado que aspira a reconstruirse. Desde esta perspecti-

va las acciones de los entes no tienen un sentido lineal

ni unidireccional.

3.1.4 Tiempo cíclico

La regeneración cíclica de las formas de vida incorpora

la muerte como complemento del nacer. La muerte no

se concibe como absoluta cesación de la vida. Quien

muere, pasa a otra forma de vida: la del alma, y en esa

condición no está ajeno al juego de fuerzas, ni a la “con-

versación” o intercambio de señales con la comunidad y

al cosmos en general. La noción de comunidad, vincula a

los antepasados y a los que vendrán. Las diversas formas

de vida se despliegan en ciclos, en una suerte de tiempo

circular. El mundo posee formas de vida interrelacio-

nadas entre sí, que se renuevan cíclicamente en íntima

conexión con la evolución igualmente cíclica del cosmos.

Para el hombre andino, no existe la idea de un

tiempo homogéneo, constante y lineal, ni tampoco la

idea de progreso. El movimiento cíclico de regeneración

de las formas de vida, propicia diversos momentos,

algunos más favorables que otros para el apareamiento,

el parto, el descanso y aún la muerte. Este ciclo se

hace manifiesto en la sucesión anual, donde un año es

concebido como un ente que vuelve, nace, descansa y

muere. Todo en el mundo andino tiene la condición de

señal, de signo, y todas las formas de vida son capaces

de entender tales señales y responder a ellas. En este

sentido, la vida no sigue un plan fijo; el mundo andino

no es planificado, sino que se va recreando a cada

momento a través de una comunicación empática de

acompañamiento y conversación entre sus diversas

formas. “La conversación” se refiere a que, en todo

momento, cada quién está diciendo algo, es decir, se

halla emitiendo señales e indicaciones que deben ser

consideradas para adecuarse a ellas. Su interrupción

por desacuerdos, requiere de encuentros rituales que

reestablezcan su curso adecuado.

3.2 Relación del hombre andino con la

fauna altiplánica

La cosmovisión andina, hace al hombre estar profun-

damente ligado a su naturaleza y por consiguiente, a

la fauna existente en su medio ambiente. La relación

hombre-naturaleza y la cosmovisión que de ahí se ex-

trae, produce una etnozoología que refleja concepciones

profundas del reino animal, con significados relevantes

para su forma de vida y relación social y sobrenatural.

A través de esta etnozoología, como sistema idea-

cional andino, se intentan ordenar sus experiencias y

concepciones acerca del medio ambiente natural y su

fauna, y validar y legitimar la concepción propia de su

realidad. En esta cosmovisión culturalmente específica,

se articulan las relaciones entre el hombre, la naturaleza

y lo sobrenatural; entre idea y conducta, y entre lo

conceptual y su continuo ajuste con el medio ecológico

y sociocultural.

El hombre, por su cercanía de convivencia con la

fauna, posee una relación simple y coherente, donde cla-

sifica a las diferentes especies que circulan por el espacio

mutuo. Hay animales silvestres y domésticos. Dentro

de los últimos, están las llamas y alpacas, o el cordero

introducido por los españoles, que viven en estado semi

salvaje. Estos animales por el hecho de ser domésticos,

no quedan fuera del sentido sagrado que se les atribuye,

pero si poseen un menor grado de importancia, debido

al sentido más utilitario para tareas domésticas que ellos

poseen.

Existen animales sagrados en la zona de Los Andes

como el cóndor, la serpiente, el quirquincho, el águila, el

lagarto y el sapo, que son admirados y venerados por sus

cualidades naturales, su fuerza o astucia, o simplemente

22

Marco Teórico

por el rol fundamental que cumple en el ciclo del

hábitat, entregándoles un sentido familiar y misterioso,

y asignándoles características de sus antepasados,

como la sabiduría y la experiencia. Estos animales están

cargados de un misticismo que les permite con el sólo

hecho de aparecer, presagiar acontecimientos y hechos

importantes.

3.3 Aymaras en el norte de Chile

Al llegar los españoles a Perú en el siglo XVI, los

conquistadores se encontraron ante un rico abanico de

culturas con sus propios niveles de civilización y riquezas

naturales. Los pueblos presentes en el territorio, vivían

una etapa agroalfarera, cuyo centro estaba dominado

por la naturaleza y el cultivo de la tierra, la alfarería,

metalurgia y la vida aldeana.

El recorrido andino se extendía desde el actual

Ecuador, hasta el río Maule en nuestro país. Su religión

era producto de la mezcla, durante muchos siglos, de

diversas culturas: Chavín, Mochica, Nazca, Tiahuanaco y

Chimú, entre otras. Todas estas influyeron en el sistema

de creencias y ritos de los aymaras, que en el extenso

territorio, formaban parte de los pueblos andinos junto

con los quechuas y los guaraníes.

Entre los pobladores del norte grande, están a los

atacameños y los diaguitas, quienes tenían entre sus

ceremonias culturales, la adoración al sol, a la luna y

a lugares o accidentes geográficos. Los diaguitas se

mestizaron y desaparecieron, dejando muchas huellas en

su cultura de El Molle. Por otro lado, los atacameños, ha-

bitantes de las quebradas, conservaron sus costumbres

religiosas que son muy semejantes a las de los aymaras.

La población aymara en Chile, es heredera de una

refinada cultura andina, con un importante componente

boliviano. Actualmente, este grupo se compone de 8.000

personas (número que no contabiliza los que viven en el

área urbana, de los cuales muchos cultivan las tradicio-

nes de su pueblo), que en su mayoría vive en pequeñas y

dispersas localidades de la precordillera del altiplano de

la Región de Tarapacá y en Antofagasta8.

El pueblo aymara se caracteriza por ser una pobla-

ción sedentaria, dedicada a la agricultura y a la cría de

animales (auquénidos). Su hábitat estuvo marcado por

tres espacios: el altiplano, la planicie intermedia y la

costa. Por el hecho de vivir en un medio geográfico muy

accidentado, y de procesos climáticos muy cambiantes,

la cultura se expandió en diversos escenarios naturales,

incidiendo en el modo de ser religioso.

El cultivo de la papa, el maíz y en general las labores

del campo, permitieron a este grupo sedentarizarse. Esto

posibilitó la formación social básica del pueblo, el ayllu,

que inicialmente fue de tipo familiar, y que luego pasó

a ser una unidad social mayor con un derecho colectivo

de pertenencia frente a las tierras. Dicha formación

social, se transformó en la base natural para establecer

relaciones humanas, lo que no implicaba estratificación

alguna, y donde la autoridad no poseía privilegios en

relación a los demás.

El desarrollo de los cultivos, la producción de

utensilios de bronce, canoas de totora y las muestras de

arte y planificación de la ciudad, lograron consolidar una

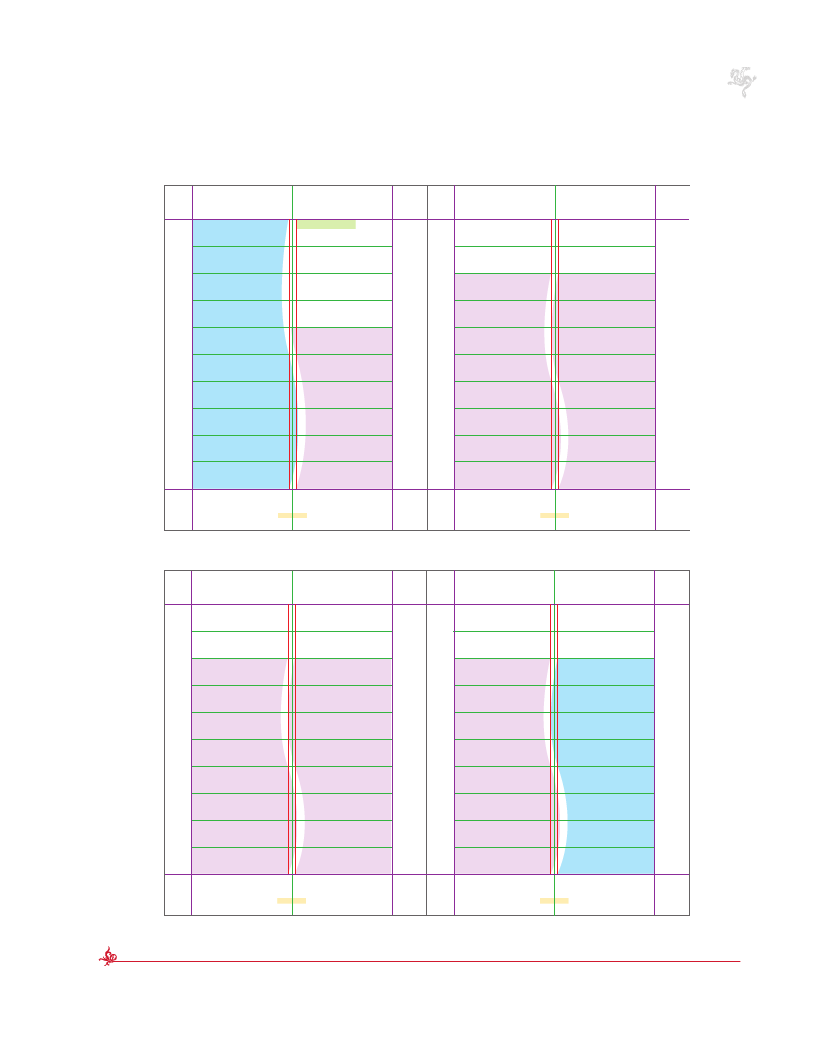

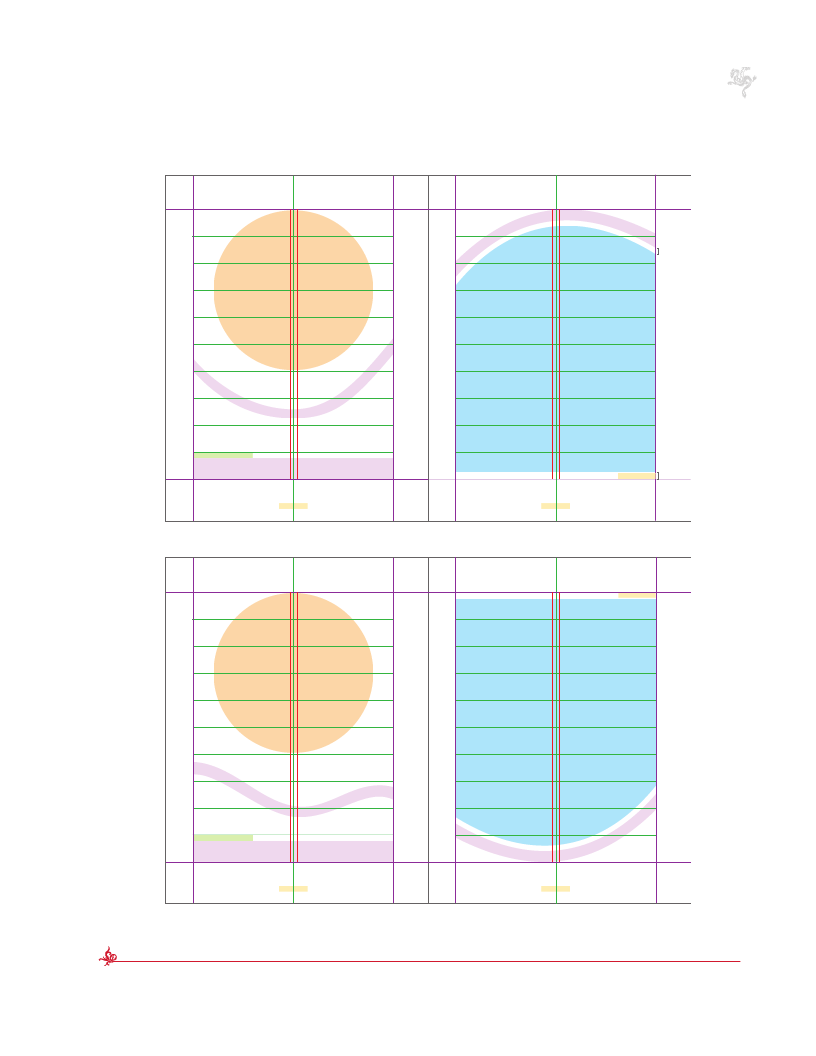

esplendorosa cultura a orillas del lago Titicaca: la cultura

Tiwanaku (Tiahuanaco).

Se puede sintetizar, que a la llegada de los españoles,

los aymaras habían desarrollado su propia cultura

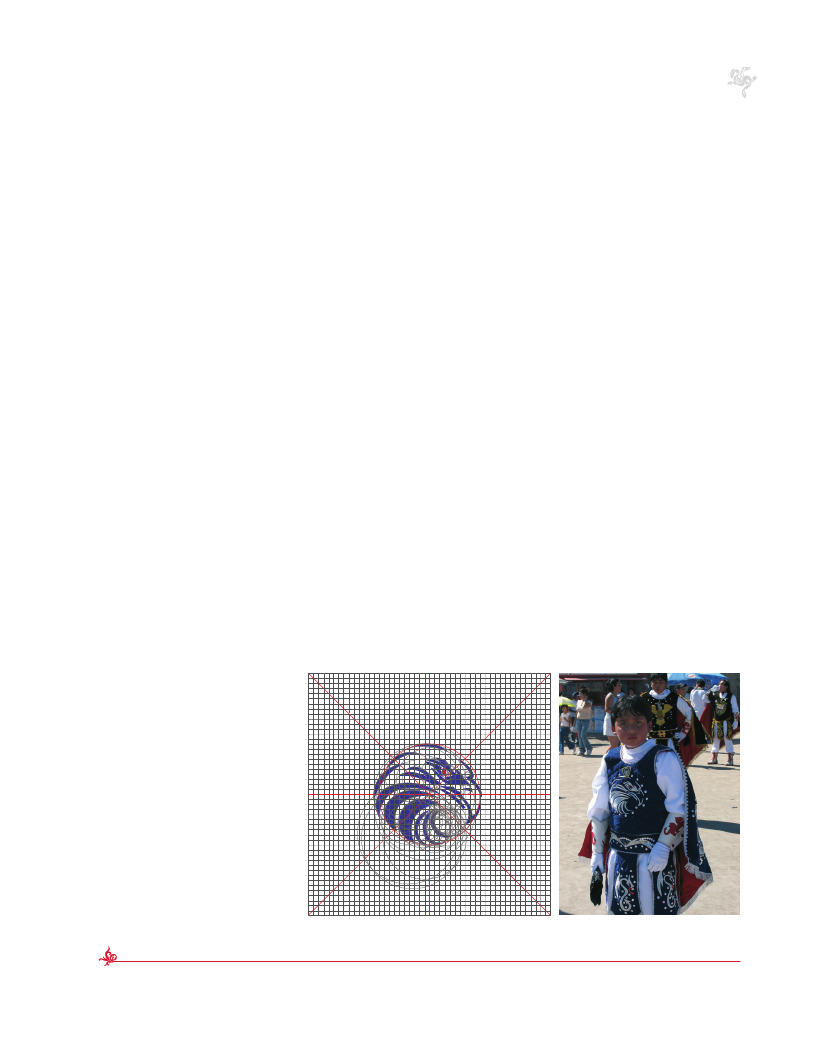

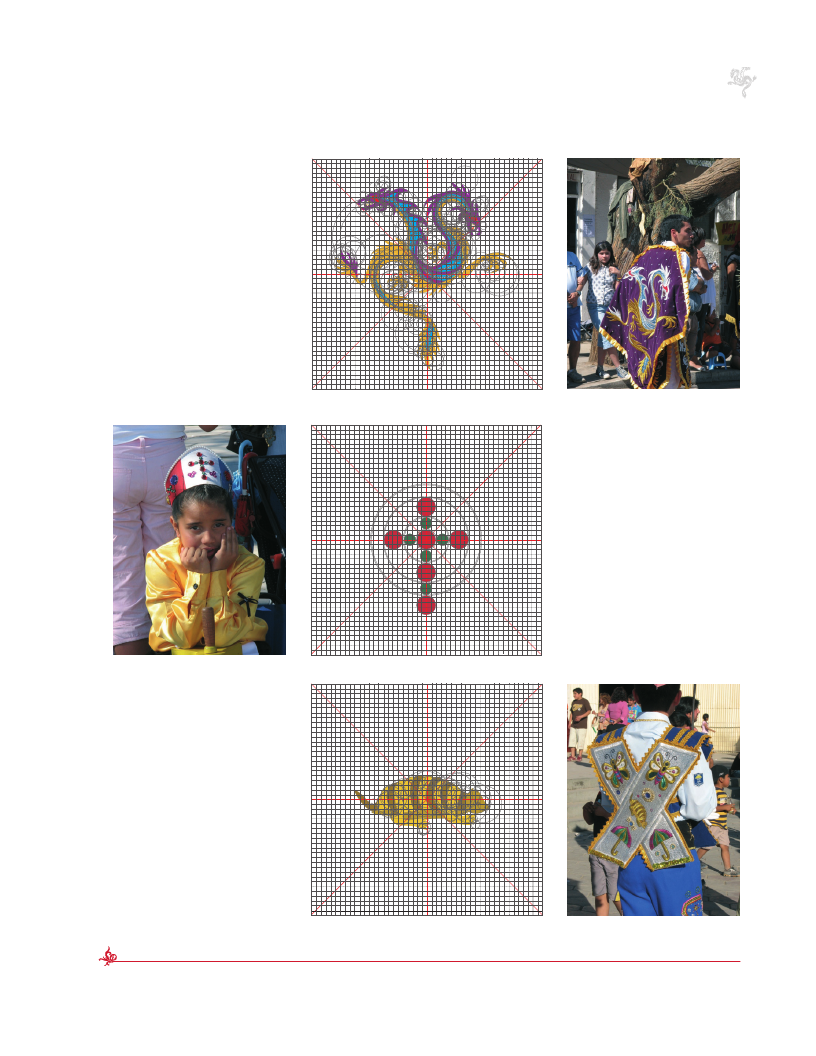

con las siguientes características: una organización

socio-económica fundada en el ayllu, que permitía que

a través de la explotación agrícola, el pueblo siempre

estuviera abastecido frente a sus necesidades; un

desarrollo tecnológico mediante el cual, lograban un

perfecto equilibrio entre la explotación de suelo y el

mantenimiento ecológico; un esquema socio-religioso

donde imperaba la reciprocidad y el ejercicio constante

del mutuo servicio, es decir, cada uno da al mismo tiem-

po que recibe; una especial veneración a la Pachamama

como fuente principal de vida; el culto a los muertos

reservándoseles el mejor lugar de la casa; y la presencia

de lugares de adoración: cerros donde se realizaban las

ceremonias.

Con el arribo de los españoles, se introducen elemen-

tos mercantiles altamente perturbadotes en este mundo

23

8 Cifras y datos extraídos de BARRAZA LLERENA, José (compilador). Manual de Patrimonio Cultural y Natural Arica y Parinacota. Santiago: Ministerio de

Educación, 2003. p.111.

Marco Teórico

basado en el delicado equilibrio de la utilización armó-

nica de los múltiples pisos ecológicos. Desmembrado el

núcleo, sus componentes dispersos pasan a comportarse

como proveedores dependientes de las exigencias de una

economía abierta, basada en la competencia y no en la

solidaridad. Existe a su vez, un impulso evangelizador

cristiano que pretende extirpar idolatrías, persiguiendo la

disolución de los mitos, estigmatizándolos como obra del

demonio o relatos carentes de verdad.

Visión religiosa del mundo aymara

La cosmovisión andina expuesta anteriormente, sin duda

forma parte de las creencias y forma de ver el mundo

del pueblo aymara. Aquí se expondrá dicha cosmovisión,

más específicamente relacionada a la visión religiosa de

este pueblo.

La etnia aymara, posee una refinada tradición andina,

rica en rituales y ceremonias, que responden a una

cosmovisión en cuyo centro se encuentra la Pacha-

mama o Madre Tierra. Los ciclos de la naturaleza y la

sabiduría ancestral, rigen el curso de sus vidas. El agua,

indispensable para los cultivos, es protagonista de sus

invocaciones.

Todo lo relevante al orden aymara se vincula con sus

creencias. Uno de los aspectos más importantes de la

vida el hombre aymara, es crecer en una relación íntima

con la naturaleza. Posee con ella, una comunicación

capaz de emitir la forma en que debe sembrar y hacer los

cultivos. Así, el conocimiento del aymara es empírico y

vivencial.

La misteriosa reproducción de las plantas y animales,

tan importante para su sobrevivencia, los lleva a

desarrollar el culto a la tierra: “El culto a la Pachamama-

la Madre Tierra-, el espíritu de la tierra, que después

adquirió categoría fundamental entre los aymaras,

tuvo que nacer de ese lejano entonces”9. El culto a la

Pachamama y el ordenamiento de la vida de acuerdo a

los ciclos de la naturaleza, a la configuración del espacio

geográfico y a la sabiduría ancestral, son la base de la

cosmovisión aymara. En su religiosidad, se integran

en una sola unidad, un sistema de creencias indígenas

anterior a los conquistadores y las tradiciones católicas.

Por ello poseen un ciclo ritual sincrético, no obstante, el

culto aymara es uno solo, un culto anual que se desarro-

lla al ritmo de ciclos naturales.

Su mundo es una única realidad, donde todo tiene

que ver con todo, y donde es fundamental el equilibrio

entre la naturaleza, la sociedad humana y la sociedad

extrahumana. Así, su religiosidad se ordena en función

a un mundo que posee tres dimensiones: las relaciones

sociales, las relaciones con divinidades y antepasados,

y las relaciones con la naturaleza. La visión religiosa

que tiene el aymara de su historia y su geografía en

términos mitológicos, ordena su mundo temporal y

espacial, sirviendo de base para las estructuras de la

comunidad. Su organización social se basa en cargos o

jerarquías indígenas, que están estrechamente ligadas

a sus costumbres, tanto originarias, como derivadas del

catolicismo.

Para el campesino aymara la tierra es sagrada. Es el

centro de la existencia, la fuente de su organización y

el origen de sus tradiciones y costumbres. La tierra es

la vida misma de los pueblos andinos. “Ellos no la han

‘conquistado’ sino que la han abrazado y se han dejado

abrazar por ella”10. Es por ello que le rinde tributo con

actos rituales llenos de simbolismos.

Todos los ritos que se ejecutan están directamente

relacionados con la fertilidad de la tierra y de la vida

humana. Uno de los principales objetivos de los ritos es

alimentar las fuerzas de la naturaleza, dándoles de beber

y comer.

La conmemoración de los difuntos, es entendida

como un encuentro con las almas que visitan la tierra,

donde debe estar presente toda la familia, como signo

de unión entre los vivos y los muertos. Estas ceremonias

cumplen la función social de asegurar la relación de las

familias, siendo muy importante la participación de los

niños y jóvenes, ya que así, el elemento de continuidad

de vida es asegurado.

El tiempo está definido por el ritmo del medio

natural, concebido como una unidad de fuerzas opuestas

y complementarias. El ciclo vital de la Pachamama, de-

24

9 FELMANN, José. Los imperios andinos, p.26, citado en: ALIAGA ROJAS, Fernando. Religiosidad popular chilena: visión histórica. Santiago, Chile: Ediciones

Paulinas,1992, p.10.

10 ALIAGA ROJAS, Fernando. Religiosidad popular chilena: visión histórica. Santiago, Chile: Ediciones Paulinas, 1992, p.12.

Marco Teórico

termina en el calendario aymara, las fases de dos ciclos

económicos interdependientes: de trashumancia pastoril

andina y de agricultura precordilllerana. De acuerdo a

esto, las actividades festivas, sociales y religiosas se con-

centran en verano en las zonas cordilleranas más altas

dedicadas al pastoreo, y en invierno en la zona agrícola,

de la precordillera. Siempre los pastores bajan a celebrar

a las chacras, y todos asisten a visitar los templos más

altos, hacia la cordillera, que tienen un grado mayor de

jerarquía, acorde a la adoración que el aymara hace de

los cerros, los que representan entidades divinas.

La música y el baile son parte fundamental de estas

ceremonias de comunicación con las fuerzas de la

naturaleza. Los diversos rituales incorporan una gran

cantidad de objetos y reglas de protocolo. Son funda-

mentales los cántaros y las vasijas de cerámicas utili-

zadas en las ofrendas, así como los manteles sobre los

cuales se arman las mesas, y los pañuelos que envuelven

las provisiones que serán compartidas.

Los hombres y las mujeres traen sus chuspas (peque-

ños bolsos tejidos) llenas de hojas de coca, al cuello o

en la mano. La ubicación de las personas en cada ritual,

obedece a una jerarquía determinada, así como todos

los pasos que se siguen en cada momento de la fiesta.

La música es un elemento imprescindible, ejecutada

principalmente por el arpa, acompañada de los putu o

cachos y el clarín, también llamado trutruka.

En su cosmovisión también esta vinculado el concep-

to de pecado. Éste es entendido como fallar con respecto

a la naturaleza, ya que la tierra da según sea el compor-

tamiento del hombre con ella. También es considerado

pecado fallar con la sociedad humana, donde todos los

miembros de la comunidad deben esforzarse porque

exista paz social y buenas relaciones comunitarias. De

esta forma, el aymara relaciona todos los fenómenos

climatológicos con su propia conducta moral y ritual.

El aymara concibe su mundo como un espacio en

el que el Este u oriente es lo que está “adelante”, por

ello los templos y casas deben mirar hacia él. Allí, está

el origen del agua, de la vida, del sol y de las lluvias;

también es sinónimo de dios cultivador. El Centro son

los valles y quebradas, lo que está cerca o “acá”. Y “abajo”

o atrás es el occidente u Oeste, donde se pierden las

aguas y termina la vegetación, y es también la dirección

donde van los muertos. Cada uno de estos elementos,

relacionados sin duda con hananpacha, kaypacha y

manqhapacha, expuestos anteriormente.

El culto aymara, se articula en torno a tres divi-

nidades claves: Mallku (espíritu de las montañas que

circundan sus pueblos), Pachamama (Madre Tierra,

cuyo culto se realiza en la zona altiplánica) y Amaru (la

serpiente que se liga a la economía de las aguas de los

ríos y canales en la zona agrícola).

Mallku: Cada pueblo del altiplano tiene sus cerros a los

que adjudican cualidades, tanto de protección como de

castigo. Los aymaras hablan respetuosamente del Ma-

llkus o Achachila; y dialogan con él. Representa la fuente

de la vida, pues por sus blancas cumbres, en épocas de

deshielo, cae el agua que lentamente va regando la vida.

El Mallku halla su mejor representación en el cóndor,

animal majestuoso y respetado. En una fecha movible,

en el mes de febrero, se realiza su culto en la falda del

cerro, llamado “Día del Compadre”. En orden de impor-

tancia del culto aymara, el Mallku representa la cumbre,

no sólo geográfica, sino también jerárquica.

Pachamama: Más abajo, en el altiplano propiamente, se

venera con su bondad y también con su indiferencia o

castigo, según sea el caso, a la Pachamama. En enero o

febrero, en el corral de los animales, se lleva a cabo la

fiesta del Floreo de los Llamos. El puma, el lagarto o el

sapo son los animales que indistintamente la simbolizan.

Los motivos principales de súplica para esta divinidad, se

relacionan con la abundancia de la vida y con la fertili-

dad y prosperidad del ganado.

Amaru: Tiene que ver con el agua que corre por los ríos

y vertientes que hacen posible el sueño de que la semilla

se transforme en hortalizas. Se relaciona con la precor-

dillera, zona apta para la agricultura. El pez y la serpiente

son los animales que lo simbolizan y su fiesta es en el

25

Marco Teórico

mes de agosto. Es la limpieza de los canales que se lleva

a cabo en los campos regados.

El culto a estas tres deidades representa la más

antigua celebración de los aymaras de la actualidad y

en la que el jefe de familia, el más antiguo y depositario

de la tradición, es el que oficia de celebrante. El centro

neurálgico de esta celebración está en el culto a la fer-

tilidad, al agua que da la vida; a Mallku como generoso

dador de aguas de las montañas; a la Pachamama como

modelo de la generosidad, por cuya voluntad los campos

pueden vestirse de verde; a Amaru, como el principio

que distribuye las aguas de riego que bajan presurosas

por los canales y terrazas, que el hombre andino

construyó. Estos tres elementos, son los que permiten

que el hombre y la mujer enciendan la llama de la vida.

“La triada Mallku- Pachamama- Amaru se refiere a la

triada de Origen- Abundancia- Distribución del Agua que

da la Vida. Está localizada en los cerros ‘arriba’, en los

campos de pastoreos ‘acá’, y en los valles y quebradas

‘abajo’. Geográficamente la triada está orientada hacia el

Oriente: ‘arriba’ o ‘adelante’, que es donde se encuentra

el origen de toda agua y vida. El Occidente es donde se

encuentra la distribución cuidadosa del agua hasta su

término: ‘abajo’ o ‘atrás’. El aymara está con la espalda

hacia el Poniente”11.

Los aymaras del norte grande de Chile han sabido,

pese a todos los embates del catolicismo y del protestan-

tismo, actualizar cada año estas fiestas. Y es que saben

que los Mallkus, la Pachamama y Amaru son vitales

para su subsistencia. Estas tres divinidades simbolizan y

forman parte del kaypacha o mundo de acá.

La triada Mallku, Pachamama y Amaru corresponden

respectivamente a los tres niveles de culto: hananpacha,

kaypacha y manqhapacha. Ésta última forma parte de

una tirada aymara cristianizada, un orden jerárquico

que refleja la estructura de la dominación. Y por ello

llevan intrínseco el carácter de niveles ideológicos:

hananpacha es la expresión de la cultura dominante

(incaica- cristiana) y de los elementos estructurales que

le corresponden, dentro de ellos la Iglesia, el Estado, las

normas jurídicas y éticas vigentes en la cultura y el culto

institucionalizado. El manqhapacha tiene la función de

sancionar religiosa y éticamente aquella estructura de

dominación; condena al no respetar el orden establecido,

la legitimación del poder dominante y la represión por

parte del poder eclesiástico y estatal. “La triada autócto-

na original es una visión religiosa, estructurada en base

a la situación ecológica y al mundo en que la comunidad

autóctona vive y trabaja. La segunda triada –la de los

aymara-cristianos- es sincrética y es una ideología

religiosa del aymara contemporáneo que refleja en

términos mitológicos la estructura de dominación

colonial y neo-colonial”12. La primera, esta conformada

por elementos estructurales mutuamente complemen-

tarios que garantizan equilibrio dinámico e igualdad; la

segunda, representa míticamente oposiciones sociales,

económicas y políticas, donde ambos extremos, ha-

nanpacha y manqhapacha, son expresiones del principio

de contradicción entre dominante y dominado.

Estos aspectos, como ejemplo de la dominación

producida en la colonización, determinaron en los

aymaras actuales, una identidad cultural sincrética,

donde lo autóctono se fusionó con las estructuras de

la dominación, haciendo incluso desaparecer algunas

características originales. Lo mismo sucedió con los