UNIJUÍ - UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NAS

CIÊNCIAS

ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NOS PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES

DE CIÊNCIAS DA NATUREZA MEDIADA POR FILMES

Ijuí (RS)

2018

ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NOS PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES

DE CIÊNCIAS DA NATUREZA MEDIADA POR FILMES

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em Educação

nas Ciências, da Universidade Regional do Noroeste do

Estado do Rio Grande Do Sul – UNIJUÍ, como requisito

parcial à obtenção do título de Doutora em Educação nas

Ciências.

Orientadora: Maria Cristina Pansera de Araújo.

Ijuí (RS)

2018

Dedicatória

A todos (as) os (as) professores (as) deste Brasil continental, que, mesmo diante das

incertezas do amanhã, continuam acreditando no poder transformador da Educação.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por sempre estar presente em minha vida!

À minha querida professora orientadora, Maria Cristina Pansera de Araújo, por aceitar me

orientar, pelas leituras, orientações, pela força e incentivo tanto profissional quanto pessoal nos

diversos momentos desta caminhada acadêmica.

Aos professores membros da banca Eva Boff, Neusa Scheid, Otavio Maldaner e Teresa Vilaça,

pelas sugestões e contribuições dadas a este trabalho.

Às professoras Graça Carvalho e Teresa Vilaça, pela acolhida, orientações e discussões durante

o período do estágio-sanduíche em Portugal.

Aos bolsistas (licenciandos, professores supervisores e professores formadores) do Subprojeto

PIBID Ciências Biológicas-UFFS, que participaram do grupo. Pelo compartilhamento de

experiências e saberes. Sem vocês, este trabalho não teria acontecido. Às minhas alunas de

graduação, que me auxiliaram quando precisei de suporte técnico, Aline, Karine, Margiéle

Thamires, meu agradecimento.

Aos colegas de GEPECIEM, pelo apoio, amizade, incentivo, conselhos e encorajamento em

todos os momentos da minha formação pessoal e profissional.

Aos amigos (as) que o doutorado me proporcionou. Angéli, Adriana, Carla, Eliane, Silvana,

vocês foram fundamentais para minha constituição docente e de pesquisadora. Agradecimento

especial aos amigos que desbravaram comigo as terras lusitanas em busca de novos

conhecimentos: Solange, Marilandi e Rudião. Com a companhia de vocês, ficar longe de casa

foi mais tranquilo.

Aos novos amigos brasileiros que o PDSE me presenteou: Ciça, Raquel, Ronaldo, Michele,

Viviane e Raniere pela alegria, o carinho, os inúmeros diálogos sobre nossas pesquisas no

refeitório e nos gabinetes da Uminho, assim como a brasileiridade de vocês foram

fundamentais, obrigada pela convivência.

Aos meus pais, irmãos que sempre estiveram ao meu lado, dando apoio, amparo e acreditando

nos meus sonhos, obrigada!

À minha família, Eloi, Otávio, Marina e Felipe, pelo apoio, amor, compreensão, incentivo

incondicional nesta caminhada.

À Universidade Federal da Fronteira Sul, pela concessão do afastamento para capacitação

docente.

À CAPES, pela bolsa de Estágio Sanduíche, a qual possibilitou ampliar o olhar sobre a temática

desta investigação.

RESUMO

A formação de professores da área de Ciências da Natureza e a Saúde constitui, hoje, um campo

de discussão e desafios ao ensino, porque os professores têm, geralmente, pouco conhecimento

sobre as abordagens atuais em Saúde e em Educação em Saúde. Daí a importância de pensar e

repensar a formação em Educação em Saúde como uma necessidade na e para a educação à

cidadania. Esta investigação faz parte da linha de pesquisa sobre Currículo e Formação de

Professores do Programa de Pós-graduação em Educação nas Ciências, Unijuí. O objetivo foi

investigar as implicações decorrentes de um processo formativo de professores de Ciências da

Natureza, mediado pelo uso de filmes comerciais, para a constituição de aprendizagens de uma

visão ampliada de Educação em Saúde. O debate sobre o processo formativo está em constante

movimento, em decorrência das novas ideias que circulam no ensino, caráter conteudista ou

preocupação com a didática de ensino, priorizando apenas o como ensinar. Dessa forma,

amplia-se a discussão em torno da reestruturação dos currículos escolares de Ciências da

Natureza, assim como a questão do ensino de Saúde e a Educação em Saúde, tanto na escola

básica quanto no ensino superior. Esta reflexão promove repensar a temática Saúde e Educação

em Saúde, em que a visão biomédica, ainda, prevalece nos conteúdos escolares. A pesquisa é

de natureza qualitativa, e teve como aporte teórico a abordagem histórico-cultural de Vigotski

(2008), com a qual se buscou promover a elaboração, reelaboração e evolução conceitual do

conhecimento (saúde) com um grupo de professores em formação inicial e continuada. Desse

modo, foi criado o contexto de intervenção experimental proposto por Vigotski (2008, 1929),

a partir da constituição de um grupo formativo de professores, em que os integrantes eram os

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, subprojeto PIBID

Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo.

Esse processo formativo ocorreu durante oito meses, em sessões com filmes comerciais

utilizadas para provocar a discussão e reflexão sobre saúde. Os dados descritivos foram

produzidos a partir dos questionários, diários de bordo, das gravações em áudio das discussões

das sessões fílmicas e do grupo focal, que posteriormente foram degravadas. Após as

transcrições e releituras dos registros obtidos, parte dos dados foi avaliada pela análise do seu

conteúdo e os demais pela análise microgenética, que possibilitou a organização em episódios,

identificados em três categorias, a saber: i) evolução das compreensões de Saúde e Educação

em Saúde, no diálogo com professores no grupo colaborativo; ii) filmes comerciais como

instrumento de reflexões sobre questões curriculares no processo formativo; iii) produção do

conhecimento científico. A partir dos resultados foi possível reconhecer os indícios das

implicações das interações vivenciadas pelos professores no grupo de trabalho colaborativo,

em que um novo conhecimento pedagógico do conteúdo de saúde foi significado e

(re)elaborado pelo grupo. Este contempla a saúde ligada aos determinantes sociais: a ética, a

saúde mental, as habilidades socioemocionais, a cidadania, o respeito mútuo, a tomada de

consciência para questões socioculturais ligadas à saúde (gênero, violência contra a mulher,

discriminação social, ...), o cuidado de si e a promoção da saúde, assim como a compreensão

mais adequada sobre a produção do conhecimento científico.

Palavras-chaves: Constituição docente, processos interativos, cinema e educação, ensino de

ciências, formação de professores.

ABSTRACT

The training of teachers in the area of Natural Sciences and Health is now a field of discussion

and challenges to teaching, because teachers generally have little knowledge about current

approaches in Health and Health Education. Hence the importance of thinking and rethinking

education in Health Education as a necessity in and for citizenship education. This research is

part of the research line on Curriculum and Teacher Training of the Graduate Program in

Education in Sciences, Unijuí. The objective was to investigating the implications related to the

formation process of Nature Science teachers, intermediated by the use of advertisement movies

to the development of learning the big view of Education and Health. The debate about

formation process is something that is in permanent movement caused by new ideas that

circulate in teaching, content character or worries related to the teaching didactic, prioritizing

just how to teach. In this way, the discussion related to restructuring the school curriculum of

Nature Science, as well as, the issues of teaching Health and Education in Health, is not only

in basic education, but also in university education. This reflection foster rethink the theme

Health and Education in Health related to biomedical that is still predominated in school

content. This research is qualitative and the theoretical approach used is the historical-cultural

approach by Vigotski (2008). The aim was to promote the development, the rework and the

conceptual evolution of knowledge (health) with a group of teachers in initial and continuing

formation. In this way, the content of experimental intervention proposed by Vigostski (2008,

1929) was created through establishment of formation group of teachers that the participants

are part of a scholarship in Institutional Program of Teaching Initiation (PIBID) subproject

Biological Science from the Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), in the city of Cerro

Largo. This formation process took place during eight months in movies sections with

advertisement used to cause discussion and reflection about health. The descriptive data were

produced through questionnaires, logbook, audio record of the debates related to the movie

sections and the focal group that were recorded later. After the transcription and rereading the

register, parts of the data were evaluated in relation to content analysis and the other part in

relation to microgenetic analysis. This allow the organization in episodes, identified by three

categories; i) evolution of Health and Education in Health comprehension in dialogue with

teachers in the collaborative group; ii) advertisement movies as tools for reflection about

curriculum issues in the formation process; iii) production of scientific knowledge. Throughout

this result, it was possible to know the evidences of the implications in interaction experienced

by teachers in the group of collaborative work, in which the new pedagogical knowledge of

health content was significant and reelaborated by the group. This contemplate health connected

to the social dominants, ethic, mental health, socio emotional abilities and citizenship, the

respect, the consciousness to the sociocultural issues connected to genre, woman violence,

social discrimination, and the promotion of health, as well as the most adequate understanding

of the scientific knowledge production.

Key Words: Teachers Formation, Interaction Process, Cinema and Education, Science

Teaching, Teacher Training.

LISTA DE ABREVIATURAS

ANPED

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação

BNCC

Base Nacional Curricular Comum

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CIENTEC

Fundação de Ciência e Tecnologia

CRE

Coordenadoria Regional de Educação

DB

Diário de Bordo

DCN

Diretrizes Curriculares Nacionais

EB

Educação Básica

EF

Ensino Fundamental

EM

Ensino Médio

ENDIPE

Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino

ENEBIO

Encontro Nacional de Ensino de Biologia

ENECIÊNCIAS Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

ENPEC

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências

EpS

Educação para a Saúde - Educación para la Salud

EREBIO

Encontro Regional do Ensino de Biologia

ERIDOB

Conference of Europen Reserchers in Didactics of Biology (Conferência de

Investigadores Europeus em Didática da Biologia)

ES

Educação em Saúde

FZB

Fundação Zoobotânica

GEPECIEM Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática

GTs

Grupos de Trabalhos

IESA

Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo

IFF

Instituto Federal Farroupilha

INCE

IOSTE

LD

LDB

MEC

OMS

ONU

PARFOR

PCN

PEC

PEHE

PIBID

PL

RS

SC

SCIELO

SETREM

SISFOR

SISU

TCLE

TT

UBES

UFFS

UNB

UNIJUÍ

URI

Instituto Nacional de Cinema

Internacional Organization for Science and Technology Education (Organização

Internacional para a Educação em Ciência e Tecnologia)

Livro Didático

Lei de Diretrizes e Bases

Ministério da Educação e Cultura

Organização Mundial de Saúde

Organização das Nações Unidas

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica

Parâmetros Curriculares Nacionais

Proposta de Emenda Constitucional

Programa Educando com a Horta Escolar

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

Projeto de Lei

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Scientific Electronic Livrary Online

Sociedade Educacional Três de Maio

Sistema de Gestão e Monitoramento da Formação Continuada

Sistema de Seleção Unificado

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Temas Transversais

União Brasileira de Estudantes Secundaristas

Universidade Federal da Fronteira Sul

Universidade de Brasília

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões

USP

WHO

ZPD

Universidade de São Paulo

World Health Organization (Organização Mundial da Saúde)

Zona de Desenvolvimento Proximal

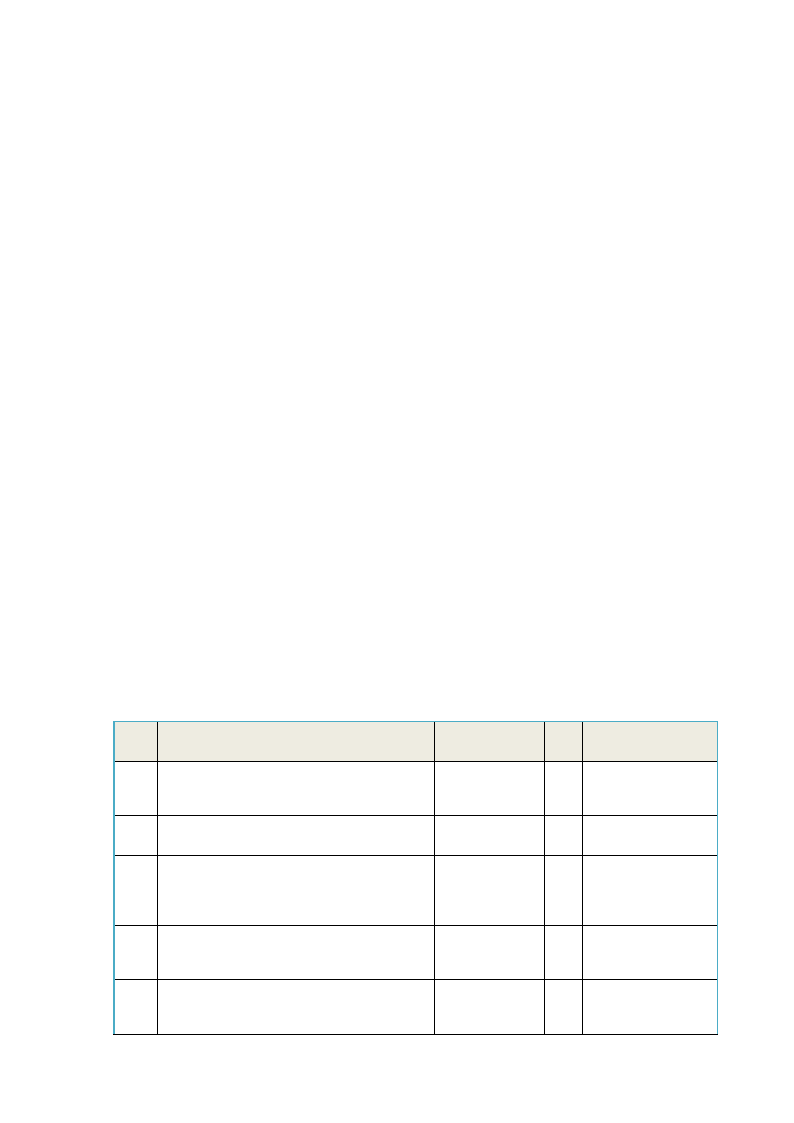

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 –

Quadro 2 –

Formação das professoras supervisoras do PIBID Ciências Biológicas da 33

UFFS - Campus Cerro Largo....................................................................

Cronograma das sessões fílmicas.............................................................. 35

Quadro 3 – Sinopse dos filmes comerciais propostos nas sessões fílmicas................. 36

Quadro 4 – Organização mensal das ações pedagógicas dos Subprojetos PIBIDs da 39

UFFS - Campus Cerro Largo.....................................................................

Quadro 5 – Teses e dissertações com a temática Educação em Saúde no Ensino......... 46

Quadro 6 – Artigos com a temática Educação em Saúde no Ensino............................. 49

Quadro 7 – Teses e dissertações sobre o uso de filmes no Ensino de Ciências e/ou 58

Biologia.....................................................................................................

Quadro 8 – Artigos sobre o uso de filmes no Ensino de Ciências e/ou Biologia........... 58

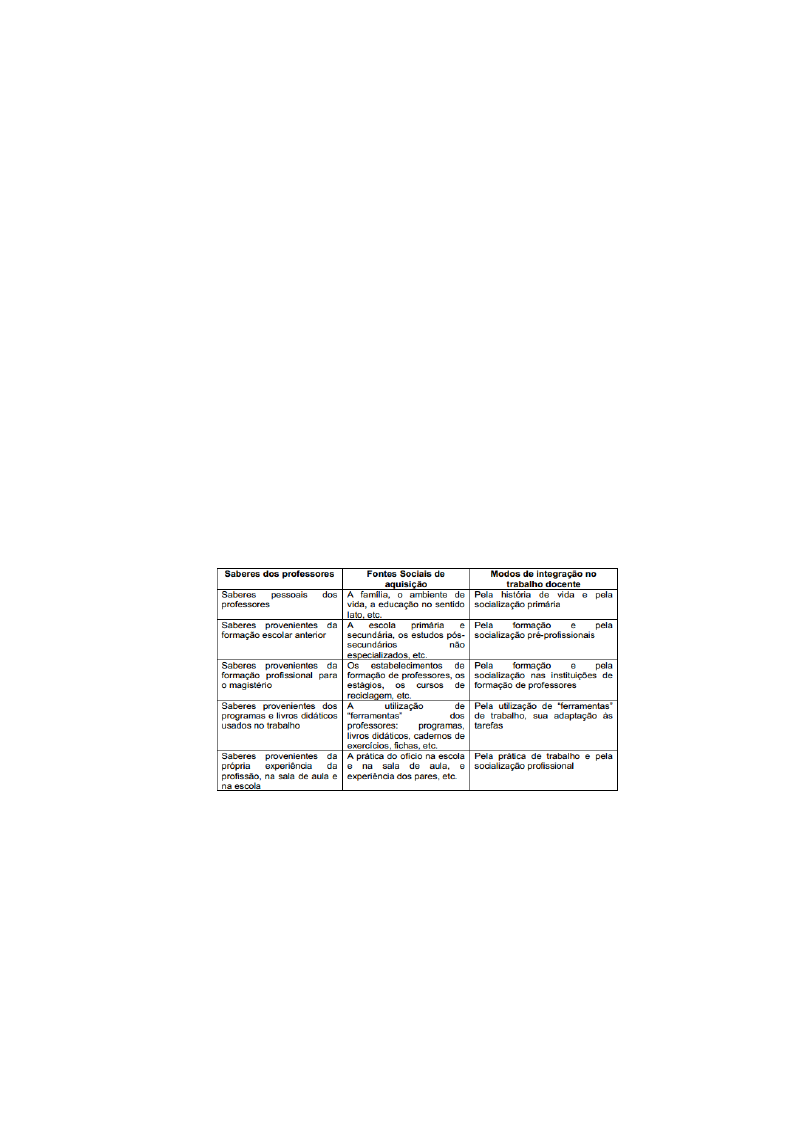

Quadro 9 – Saberes docentes, segundo Tardif (2002).................................................. 70

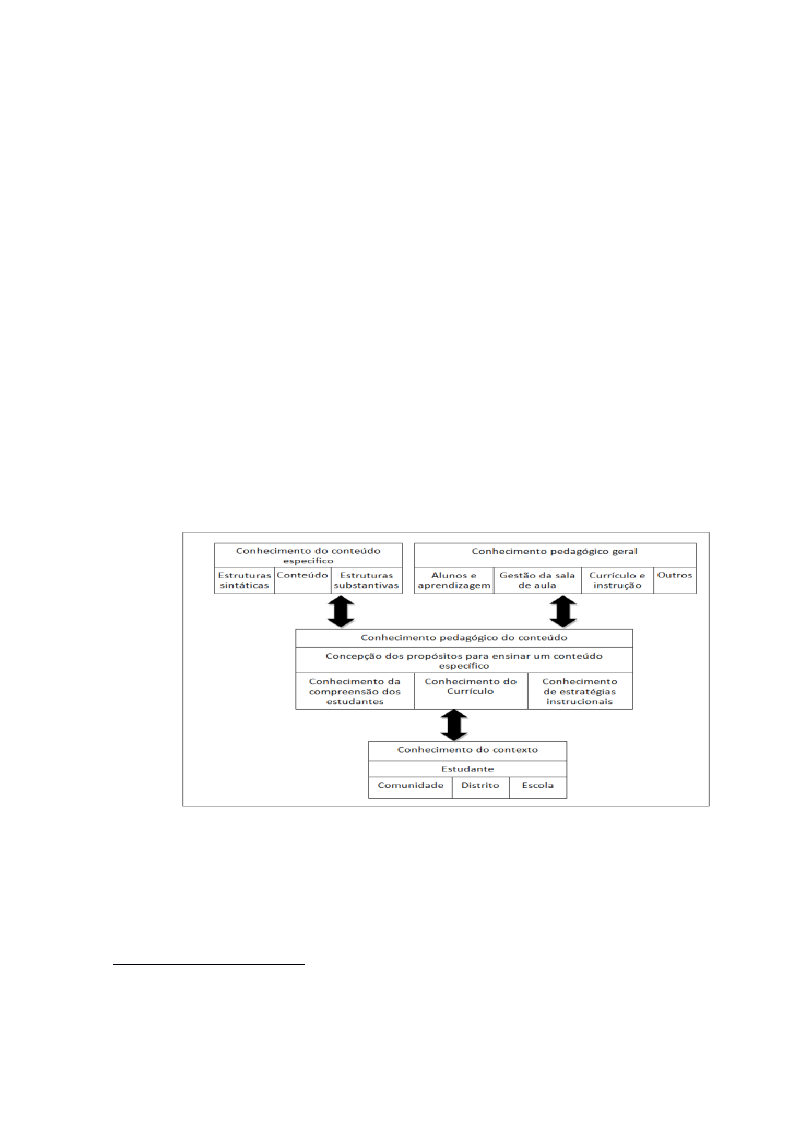

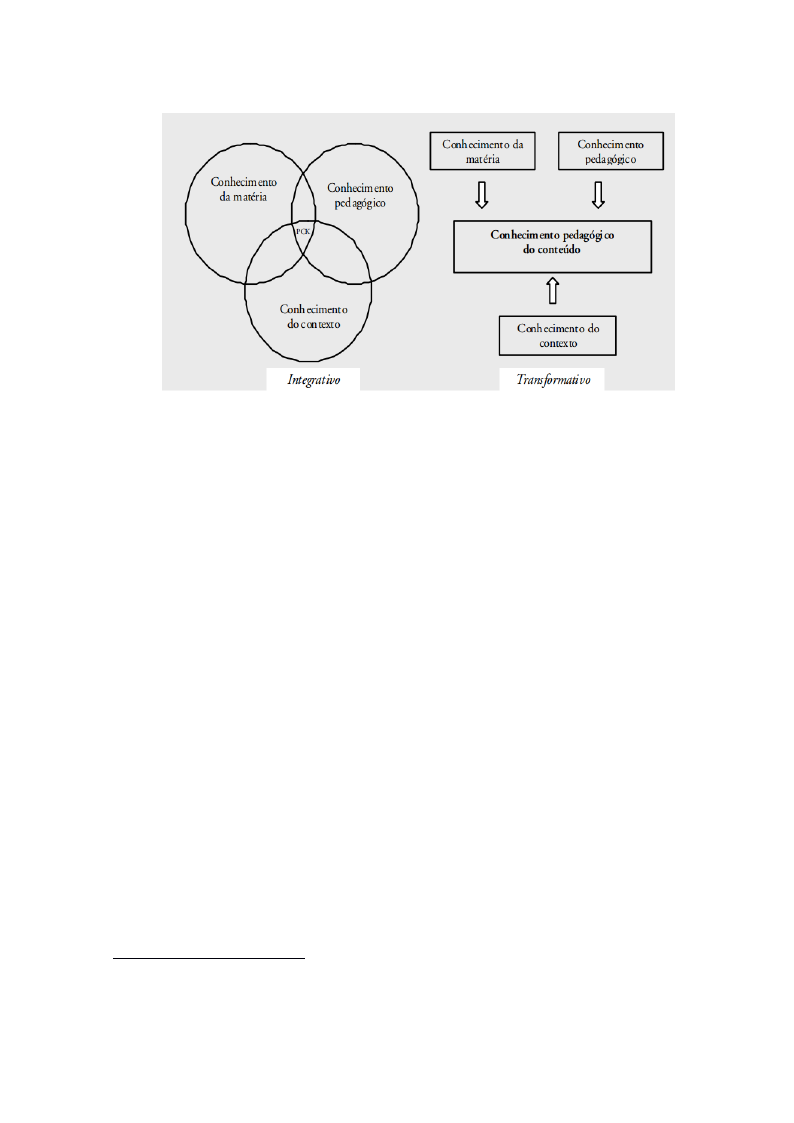

Quadro 10 - Etapas e descrição do Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação 74

(MRPA), conforme Shulman...........................................................

Quadro 11 - Síntese dos períodos históricos e compreensões de saúde...................... 107

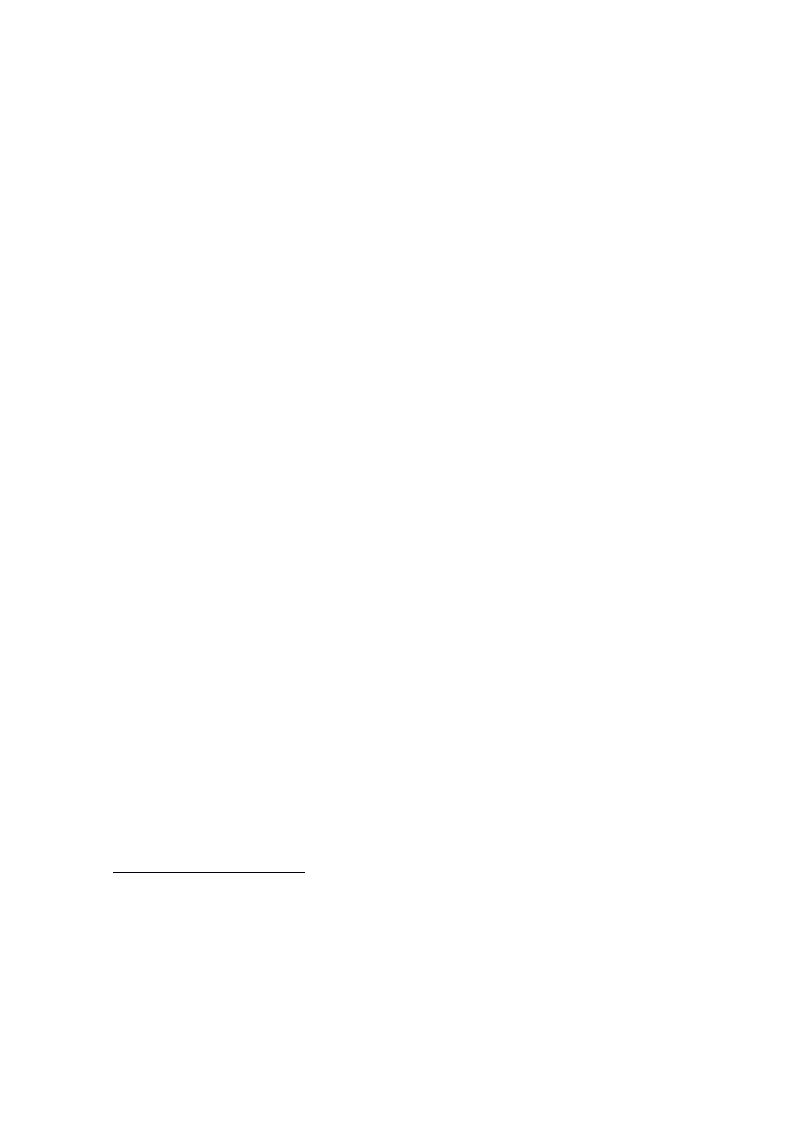

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –

Figura 2 –

Figura 3 –

Figura 4 –

Figura 5 –

Cenas dos filmes comerciais propostos para discussão do tema saúde na 37

pesquisa.....................................................................................................

Modelo de Raciocínio Pedagógico e Ação (MRPA)................................ 74

Modelo de Conhecimento Profissional de Professor de Grossmann

76

(1990)........................................................................................................

Modelos de conhecimento de professor de Gess-Newsome (1999), 78

adaptado de Ussa (2007)...........................................................................

Estrutura trifásica do desenvolvimento cultural da 101

criança...............................................................................................

LISTA DE EPISÓDIOS

Episódio 1- A compreensão de saúde na formação inicial

Episódio 2 – Memórias dos licenciandos acerca dos conteúdos de saúde na escola

Episódios 3 – Compreensões dos modelos de saúde pelos licenciandos

Episódio 4 – Modelos de saúde: conhecimento ressignificado desde o processo interativo nas

sessões fílmicas

Episódio 5 – Questões sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis

Episódio 6 – Divertida Mente na formação inicial e continuada de professores

Episódio 7 – Diálogos constitutivos da compreensão de saúde no processo formativo

Episódio 8 – Diálogos sobre vida e morte no livro didático

Episódio 9 – As reflexões provocadas pelos filmes no processo formativo

Episódio 10 – Filme: instrumento para tomada de consciência das questões socioculturais

Episódio 11 – Reflexões sobre a produção do conhecimento científico e a ética nas pesquisas

Episódio 12 – A não neutralidade da Ciência

Episódio 13 - O pesquisador, o valor do conhecimento e o financiamento das pesquisas científicas

Episódio 14 - Saúde: não pensamos na complexidade do indivíduo, há várias questões interligadas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................................... 18

2 DELINEAMENTO DA PESQUISA.......................................................................................... 28

2.1 A VIAGEM NAS ÁGUAS FORMATIVAS: O PERCURSO DA PESQUISA........................ 28

2.1.2 O movimento das águas: cenário......................................................................................... 30

2.1.3 Participantes e percurso da pesquisa................................................................................... 33

2.1.4 Análise Microgenética e o paradigma indiciário - a busca pelos fragmentos e minúcias 40

do processo formativo....................................................................................................................

2.1.5 Preceitos éticos da pesquisa.................................................................................................. 42

2.2 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E O USO DO CINEMA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 44

ÁGUAS QUE SE DESLOCAM......................................................................................................

2.2.1 Breve Revisão da Educação em Saúde e uso do cinema na formação de professores de 44

Ciências..................................................................................................................

3 REFERENCIAL TEÓRICO: PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DE

CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE MEDIADA PELO CINEMA:

ÁGUAS QUE SE ENCONTRAM................................................................................................ 63

3.1. PROCESSOS FORMATIVOS EM CONTEXTO: A FORMAÇÃO DOCENTE................... 63

3.1.1 Shulman: a relevância do conhecimento pedagógico de conteúdo no processo de 72

formação de professores................................................................................................................

3.1.2 Docência: águas que se deslocam.......................................................................................... 79

3.1.2.1 O professor reflexivo: limites e possibilidades no processo formativo............................... 82

3.1.2.2 Formação continuada e inicial de professores: a constituição de grupos de trabalho 85

colaborativo......................................................................................................................................

3.2 FORMAR É ENSINAR A LUTAR PELOS SEUS DIREITOS: 2016 - LUTAS E 91

CONQUISTAS NA EDUCAÇÃO...................................................................................................

3.2.1 O fluir das águas – processo formativo................................................................................. 97

3.3 O CONCEITO DE SAÚDE, AO LONGO DOS ANOS, NA ESCOLA.........

103

3.3.1 Saúde e promoção da saúde.................................................................................................. 109

3.3.2 Educação em Saúde e a formação de professores.............................................................. 111

3.4 O CINEMA E EDUCAÇÃO: UM INSTRUMENTO DESAFIADOR NO PROCESSO 115

FORMATIVO DE PROFESSORES...............................................................................................

3.4.1 A relação entre cinema e ensino.......................................................................................... 117

4 ANÁLISE DAS APRENDIZAGENS PRODUZIDAS NAS SESSÕES FÍLMICAS PARA

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, EM PROCESSOS FORMATIVOS: ÁGUAS QUE SE

MOVIMENTAM............................................................................................................................ 124

i – Evoluções das compreensões de Saúde e de Educação em Saúde no diálogo com os professores 125

em formação.....................................................................................................................................

ii) Filmes comerciais como instrumento de reflexões sobre questões curriculares no processo 146

formativo..........................................................................................................................................

iii - A produção do conhecimento científico e ética na pesquisa...................................................... 154

5 A CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA E SEUS IDEÁRIOS: CAMINHOS E

DESCAMINHOS DAS ÀGUAS, NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE,

MEDIADA PELOS FILMES COMERCIAIS........................................................................... 160

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O FINDAR DA VIAGEM PELAS ÁGUAS FORMATIVAS 174

REFERÊNCIAS............................................................................................................................. 179

ANEXOS........................................................................................................................................... 199

1 INTRODUÇÃO

A CONSTRUÇÃO DE UM OBJETO DE PESQUISA: A CONFLUÊNCIA DAS ÁGUAS

Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez,

Pois quando isso acontece já não se é o mesmo,

Assim como as águas que já serão outras.

Heráclito de Éfeso

Justifico a escolha desta epígrafe para abrir minha escrita, por acreditar que, assim como

as águas de um rio1 nunca são as mesmas, nós, sujeitos professores, ao ingressarmos em um

processo de formação continuum2, ao estabelecermos diálogos com nossos pares, já não somos

mais os mesmos, pois nas interações postas ou determinadas pelo processo, emanam novas

possibilidades formativas estimuladas pelas experiências vivenciadas.

Assim, falar da formação de professores implica reconhecer as expectativas e os

desafios contidos na docência, e remete a pensar nos limites de um ensino pautado nas

necessidades reais dos professores e dos alunos. Significa repensar um ensino que rompa com

a perspectiva reproducionista, linear, dicotômica e do isolamento profissional. A docência é um

campo que enseja debates, transformações e tomada de decisões. Nesse aspecto, além de

reflexões sobre a profissão, as práticas pedagógicas, há de se pensar os conteúdos curriculares.

No ensino de Ciências, como apontam Martins (2017), Mohr (2002), Zancul e Costa (2012),

uma temática que merece estudos e reflexões é Saúde e a Educação em Saúde (ES).

A questão central da abordagem da ES na escola refere-se a sua apresentação como

mera ausência de doenças, numa visão biomédica, que pouco contribui com uma formação de

“hábitos saudáveis e na consolidação de uma visão mais ampla e crítica de saúde, no entanto,

para isso, os educadores necessitam ter formação e conhecimento suficientes” (ZANCUL;

1 Nesta tese a metáfora das águas será utilizada para articular reflexões em torno do tema da pesquisa. Águas

formam arroios, lagos, lagoas, rios e oceanos, se deslocam, são delimitadas, se relacionam, trazem sedimentos,

galhos, permitem deslocamentos humanos, alimentam, arrebatam e acalmam... Esta metáfora tem como intuito

provocar reflexões acerca dos caminhos, trajetos, dos lugares por onde passamos, nos espaços em que nos

constituímos professores, assim como águas de arroios, de riachos, que se encontram e desaguam em um rio maior;

nesses encontros e desencontros, as águas vão delineando um curso e, ao longo desse processo, encontram

obstáculos, turbulências, escassez de fauna e flora, calmarias, e águas repletas de vida. Como os rios, a docência

percorre um longo trajeto até encontrar o oceano e, durante essa viagem, é necessário para continuar o caminho

sinuoso: estudos, reflexões, pesquisas, interações entre pares para (re)pensar, (re)inventar e (re)encontar a docência

(CHAVES, 2013), pois, assim como as águas de um rio fluem, nada persiste nem permanece igual.

2 Ao pensar a formação de professores, tomo emprestada a expressão “continuum”, de Donald Schön (1983), que

concebe que a formação de professores é um processo contínuo, que está sempre acontecendo, e não acaba ao

concluirmos a graduação.

19

COSTA, 2012, p. 68). Nesse sentido, essa temática tem sido referência nas pesquisas de âmbito

nacional e internacional, nos últimos anos (CARVALHO; JOURDAN, 2014; MARTINS, 2017;

MOHR, 2002; VILAÇA, 2007).

Sobre o assunto, podemos inferir que a questão da ES precisa ser discutida e repensada

não só na escola, mas na universidade, pois o que há hoje são “professores mal preparados para

tratar a temática, pouca preocupação das Universidades e dos cursos de licenciatura na

formação dos licenciandos e falta de incentivo das escolas de ensino fundamental e médio”

(ZANCUL; COSTA, 2012, p. 68). Tais indicadores não permitem um entendimento de saúde

que perpassa pelas dimensões: biológica, social, econômica, política e ambiental.

Considerando o que foi explanado sobre os desafios da docência e da ES no ensino de

Ciências, busco apoio em Imbernón (2016, p. 19), quando discorro que para a qualidade no

campo educacional é necessário repensarmos nossa docência, a partir de um caráter mais

colaborativo e coletivo na formação, a fim de desenvolver “uma comunidade de prática

formativa, mediante os processos de investigação coletiva entre o professorado”.

Assim, para começar a viagem nas águas formativas que ora proponho nesta tese, não

poderia deixar de apresentar minha trajetória profissional, bem como minhas vivências,

crenças, experiências e indagações. Concordo com Nóvoa (1995, p. 26), ao afirmar que o

“diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática

profissional. Mas, a criação de redes colectivas de trabalho constitui, também, um fator decisivo

de socialização profissional”, e o “desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos

professores passa pela produção de saberes e valores que deem corpo a um exercício autónomo

da profissão docente” (Id. Ibid.).

É nesse sentido que o trajeto formativo é sempre permeado por dúvidas,

questionamentos e incertezas. Quando ingressei na Universidade Federal da Fronteira Sul -

UFFS como professora, realizei atividades como: discussões com os pares, experiências como

formadora, Ciclos Formativos para o Ensino de Ciências e Matemática - UFFS, interações com

o PIBID, palestras para professores em formação continuada, trabalho nas escolas em interação

com os licenciandos e professores. Esse processo encontrou, nas marcas formativas da minha

atuação como professora da Educação Básica, questões que provocaram o alargamento da

discussão sobre Educação em Saúde. Esse tema mobilizou meus estudos para um referencial

pertinente, que propiciasse novas reflexões sobre a caminhada docente. Assim, identifiquei-me

20

com a matriz histórico-cultural de Vigotski3 (2008) para pensar, refletir e constituir-me como

professora, mas principalmente para compreender como ocorre a apropriação, significação e

construção do conhecimento pelos alunos (professores em formação), vislumbrando a

mediação, a interação entre e com o outro como constitutiva dos processos de aprendizagem.

Minha relação formativa com a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS e o

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) teve início muito antes de

ser docente na Instituição. Ainda como professora da Educação Básica, já participava da

formação continuada por meio dos Ciclos Formativos em Ensino de Ciências e Matemática

(atualmente na sua oitava edição), ação vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino

de Ciências e Matemática (GEPECIEM). Em 2012, atuei como supervisora voluntária do

PIBID Ciências. Após o ingresso na UFFS, auxiliei, na condição de professora colaboradora,

nas ações pedagógicas do referido subprojeto. De 2014 até janeiro de 2016, juntamente com

outro colega do Ensino de Biologia, passei a coordenar o subprojeto PIBID Ciências Biológicas

- UFFS.

Dentre os questionamentos e dúvidas no processo da minha constituição de professora

de Ciências e Biologia, um referia-se ao uso dos filmes nas salas de aula. Sobre esse tema,

algumas questões permearam meu pensamento. Por que um número significativo de professores

tem uma visão negativa acerca do trabalho pedagógico com filmes? Quais foram as

experiências com filmes durante minha formação inicial? Os filmes podem contribuir com o

ensino? Ao pensar sobre essas questões, percebi que elas têm um ponto em comum: a ausência

da discussão e do trabalho didático com esse instrumento durante a minha formação inicial.

Ao resgatar as memórias de estudante da Educação Básica, recordo que os professores

usavam os filmes em suas aulas, mas não havia um planejamento, uma discussão; após assisti-

los, eles eram utilizados para “tapar buraco” (MORAN, 1995), em virtude da ausência de um

professor ou para recuperar aulas em turno inverso; não havia proposição de debates ou

reflexões, apenas elaboração de uma síntese do que havíamos assistido. Durante a graduação,

não recordo de práticas pedagógicas com filmes. Nos primeiros anos de docência, na Educação

Básica, raramente utilizava filmes em minhas aulas, pela experiência que havia tido com eles

3 De acordo com Silva (2013, p. 12), “na literatura encontramos várias formas de escrever o nome de Vigotski

(Vigotski, Vigotskii, Vygotsky ou Vygotskij), essas variações estão relacionadas com a obra consultada”. Na tese

usarei a forma Vigotski.

21

como aluna e pelo pouco crédito que atribuía ao cinema 4, no processo de ensinar, pois entendia

que os filmes não tinham finalidades didáticas; e, quando o fazia, era para ilustrar um dado

conteúdo que estava sendo ministrado aos alunos.

Como águas que correm de arroios e riachos para um rio, que possibilitam novos

percursos e descobertas, o cinema atravessou o meu caminho. Esse encontro ocorreu quando

ingressei no mestrado de Ensino Científico e Tecnológico. A experiência com os filmes

comerciais possibilitou outro olhar e entendimento da mídia cinematográfica no ensino. Desde

então, os filmes têm sido na minha vida profissional um caminho cheio de maravilhas a

descobrir e entender.

Apoio-me em Larrosa (2015, p. 28), para expressar como esse encontro foi significativo

em minha formação, pois “podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia

para o outro ou no transcurso do tempo". O contato com o cinema é uma experiência única e

marcante, entendendo que experiência é “aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos

acontece, e, ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está,

portanto, aberto a sua própria transformação” (Id. Ibid.).

Foi a partir da experiência proporcionada durante as aulas da disciplina História da

Ciência Aplicada ao Ensino, que os filmes ganharam um novo significado na minha prática

docente, primeiramente para analisar e discutir as concepções de Ciência e dos cientistas

presentes nos enredos dos filmes, e agora para pensar a Educação em Saúde no contexto da

formação inicial e continuada de professores. Desde 2010, venho pesquisando o potencial de

filmes no Ensino de Biologia, desenvolvendo trabalhos com eles nas aulas de Práticas de Ensino

e Estágios, assim como oficinas em eventos científicos da área de ensino e em formações

continuadas.

A partir de então, busquei nos filmes comerciais um instrumento para o trabalho

pedagógico, pelo seu potencial em possibilitar debates e reflexões sobre vários aspectos de um

tema em sala de aula. Os filmes, geralmente, apresentam um contexto histórico-social, aspectos

éticos, presença de conceitos das diversas áreas do conhecimento, numa inter-relação dinâmica.

Não se trata, portanto, de mais uma “metodologia de ensino” fragmentada, linear, mas um meio

4 Ao longo do texto usarei a expressão cinema com a conotação para filmes comerciais.

22

que propicia novas abordagens e compreensões de situações complexas, potencializando a

percepção dos acontecimentos e contribuindo para a construção de significados.

Mas, outra questão também me incomodava no ensino de Ciências e Biologia: os temas

referentes à Saúde. Ao trabalhar a temática da educação sexual nas aulas, entre risos, cochichos

e olhares curiosos, os alunos estavam atentos para as explicações, era nítido o entusiasmo e

interesse deles. Porém, passados alguns meses, sentia-me frustrada ao deparar-me com alunas

adolescentes (14 - 16 anos) grávidas. Além dessa situação, havia as questões relativas à

alimentação saudável, que, apesar do esforço, parecia sensibilizar pouco os alunos para

melhorar seus hábitos. Ao vivenciar essas situações, um misto de sentimentos tomava conta de

mim, sentia-me arrasada e impotente. Onde estava o erro? Por que, mesmo com dedicação e

planejamento cuidadoso das aulas sobre saúde, os alunos permaneciam com seus

comportamentos iniciais?

Passados os anos, o contato com a literatura sobre Educação em Saúde e as discussões

com os pares permitiram uma nova compreensão do problema. A questão era maior, pois não

era restrita às minhas práticas, mas repercutia na minha formação. A minha base de

conhecimentos em saúde estava ancorada no modelo biomédico, em que saúde era

simplesmente a ausência de doenças. Desta maneira apresentava aos alunos a doença, sua

etiologia, tratamento e profilaxia, sem estabelecer conexões com outras questões como os

determinantes de saúde, o ambiente e o entorno em que viviam, ou seja, esse conhecimento

apresentado na escola não tinha sido significado pelos meus alunos, eles não compreendiam

todas aquelas informações como algo próximo da realidade deles. Minhas práticas estavam

centradas em prevenir doenças e não em promover a saúde. Dessa maneira, compreendo que o

que ensinava para eles não era interessante e pouco significado tinha para suas vidas. Nesse

contexto, fui percebendo pela literatura e diálogos com os alunos da licenciatura que não havia

essa preocupação de discutir e ensinar saúde pelo viés da promoção da saúde. Dessa forma,

decidi que, para contribuir com o processo formativo, era necessário investigar as compreensões

de saúde dos professores e instigá-los à tomada de consciência sobre outro ponto de vista de

saúde, mais amplo e complexo. E que uma forma de propiciar essas discussões era constituir

um grupo formativo, do qual participassem professores em formação inicial, em exercício e

formadores.

Portanto, para dar conta desse complexo objeto de pesquisa referente às compreensões

de Saúde e visão ampliada de Educação em Saúde, o processo formativo de professores torna-

se importante campo de análise, pois é durante esse período que os licenciandos, em interação

23

com os professores da escola e os formadores da universidade, têm contato com os

conhecimentos científicos, pedagógicos e socioculturais exigidos para a atividade docente.

Nessa perspectiva, reflito sobre a necessidade de mudanças e desenvolvimento de um

processo de formação inicial mais atento e crítico à prática docente, visto que é durante esse

momento que os futuros professores estarão em contato com os conhecimentos da sua futura

área de trabalho. Assim, torna-se importante que eles reconheçam e compreendam seus

entendimentos de Ciência e de Saúde, as quais irão nortear seu trabalho.

Assim, compartilho o pensamento de Carvalho e Gil-Pérez (2011), no sentido de que

é necessário rompermos com a educação transmissiva, descontextualizada e simplista do ensino

de Ciências, para avançarmos em direção a uma formação que contemple a reflexão

epistemológica e a autonomia profissional, que possibilite a apropriação do caráter social,

cultural e histórico da construção do conhecimento. Tomada por algumas angústias e na busca

de uma direção, sintetizo a problemática desta pesquisa na pergunta: Que aprendizagens de

educação em saúde são evidenciadas no processo formativo de professores de Ciências da

Natureza, mediadas pelo uso de filmes comerciais?

Desse modo, alguns objetivos foram delineados neste estudo:

Objetivo geral:

Investigar as implicações decorrentes de um processo formativo de professores de Ciências

da Natureza, mediado pelos filmes comerciais, para a constituição de aprendizagens sobre uma

visão ampliada de Educação em Saúde.

Objetivos Específicos:

- Identificar compreensões de saúde apresentam licenciandos e professores de Ciências

da Natureza em processo formativo.

- Caracterizar o trabalho colaborativo desenvolvido por professores de Ciências durante

uma formação em Educação em Saúde baseada no uso de filmes comerciais.

- Descrever a evolução das compreensões de professores de Ciências sobre Saúde e

Educação em Saúde durante uma formação em Educação em Saúde baseada no uso de filmes

comerciais.

- Analisar a evolução do desenvolvimento profissional docente durante uma formação

em Educação em Saúde baseada no uso de filmes comerciais.

24

- Avaliar o papel da metáfora das águas, na constituição da pesquisadora reflexiva sobre

sua prática profissional.

Dessa forma, pensei nos filmes comerciais para criar situações de Educação em Saúde

em contextos formativos, a fim de investir numa formação articuladora e propiciadora de

diálogos ampliados e ressignificados na formação inicial e continuada, considerando a

constituição de docentes autônomos e autores do currículo da escola e da universidade.

No movimento de navegar e buscar outros caminhos formativos, a correnteza das águas

propiciou novas partidas e chegadas. Navegando pelo Rio Uruguai5, acabei chegando ao

Oceano Atlântico, afastei-me das águas próximas a Cerro Largo - RS, e iniciei uma nova

jornada, num estágio de Estudos Avançados (doutorado-sanduíche), na Universidade do Minho

(Braga - Portugal), buscando conhecer e compreender as políticas públicas sobre Saúde e ES

no ensino português, assim como as práticas pedagógicas sobre Saúde desenvolvidas nas

escolas.

De acordo com Mota (2011), Portugal integra a Rede Europeia de Escolas Promotoras

de Saúde (REEPS), desde 1994. A REEPS tem como princípio incluir a Educação para a Saúde

(EpS) no currículo e nas atividades de saúde escolar, a partir da premissa de que a promoção e

os estilos de vida saudáveis têm uma abordagem privilegiada no ambiente escolar, e os serviços

de saúde um importante papel na promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, no que se

refere à saúde das crianças e à escolarização. No ano de 1997, Portugal iniciou suas atividades

para EpS com um projeto piloto, em que os Ministérios da Educação e da Saúde decidiram

alargar, criando condições, nomeadamente legislações e estruturas de apoio, para que os

profissionais de saúde e educação pudessem assumir a promoção da saúde na escola como um

investimento capaz de ser traduzido em ganhos para a saúde.

Para promover a EpS no espaço escolar, e fortalecer ações e o compromisso com a

formação de crianças e jovens, o governo português promulgou leis6 e decretos que visam

favorecer ações e tomadas de posições sobre atividades de EpS nas escolas, tendo como

5 O rio Uruguai separa os estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de demarcar a fronteira

do Brasil com a Argentina e também desta com a República Oriental do Uruguai. Ele nasce no Brasil, com o nome

de rio Pelotas, e corre em direção ao interior do continente. Depois de receber as águas do rio Canoas, seu mais

caudaloso afluente, toma o nome de rio Uruguai. Dos seus 1.600 quilômetros de extensão, mais de 1.000 são em

território brasileiro. O rio Uruguai faz parte, com os rios Paraná e Paraguai, do sistema hidrográfico da bacia do

Prata. Disponível em: <https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/rio-Uruguai/483623 >. Acesso

em: 10 fev. 2018.

6 A EpS é referida pela primeira vez na Lei n°46/86 - Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE).

25

documento orientador o Health for all in the 21st century, documento da Organização Mundial

de Saúde (OMS). Assim, no Decreto-Lei n° 6/20017, é enunciado que a área da Educação para

a Saúde se enquadre nos princípios e prioridades definidos nos Projeto Educativos de Escola,

nos Projetos Curriculares de Escola e nos Projetos Curriculares de Turma. Nesse âmbito, devem

ser incluídas as seguintes temáticas nos Projetos Educativos da Escola: alimentação e atividade

física, consumo de substâncias psicoativas, sexualidade, infecções sexualmente

transmissíveis/VIH-SIDA, violência no meio escolar.

No Brasil, em 2007, foi instituído, pelo Decreto n° 6.286, o Programa de Saúde8 na

Escola (PSE), constituindo-se como proposição de uma política intersetorial entre os

Ministérios da Saúde e da Educação, que tem como objetivo ampliar as ações específicas de

saúde aos alunos da rede pública de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal

de Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2008b),

conforme expresso no documento Orientações sobre o Programa Saúde na Escola, para a

elaboração dos Projetos Locais (BRASIL, 2010). “O PSE será implantado por meio da adesão

dos municípios que já tiverem equipes de Saúde da Família, conforme as normas preconizadas

pela Política Nacional de Atenção Básica, articulados com os Estados e o Distrito Federal”

(BRASIL, 2009, p. 01).

Uma das metas do PSE é “tornar as escolas públicas brasileiras acessíveis a crianças e

adolescentes com deficiência, além da pertinência da participação solidária dos profissionais de

saúde na consecução desse objetivo” (BRASIL, 2009, p. 11). O PSE aponta algumas ações

estratégicas, a fim de proteger a saúde dos estudantes a partir da promoção: da alimentação

saudável, da atividade física, da educação para a saúde sexual e reprodutiva, da prevenção ao

uso do álcool, tabaco e outras drogas, da cultura de paz e prevenção das violências e acidentes.

A partir dessa breve abordagem, denota-se que ambos os programas têm perspectivas

diferentes, o que me faz pensar nas necessidades formativas e de um trabalho entre

Universidade, Escola Básica e governo (políticas públicas) que primem pela Educação em

Saúde no âmbito escolar, a partir de um trabalho conjunto e articulado entre escolas e equipes

7 PORTUGAL. Ministério da Saúde. Despacho nº 12.045, de 7 de junho de 2006. Diário da República, [S.l.], n.

110, 7 jun. 2006. Programa Nacional de Saúde Escolar.

8 Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/21_12_2010_14.15.58.c850ebcbad4cb

38d23cd38a98b56b15c.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2017.

26

de saúde, numa perspectiva da promoção da saúde. Neste primeiro capítulo, foram

apresentadas: a problemática da pesquisa, os objetivos, a questão de pesquisa e as motivações

para o desenvolvimento da tese.

No segundo capítulo, é apresentada a metodologia, os instrumentos e o trajeto

percorrido na realização da tese. No item 2.2, é apresentada a revisão bibliográfica que realizei

acerca das pesquisas em âmbito nacional e internacional sobre Saúde, Educação em Saúde e

Cinema. Essa parte se justifica pela importância de (re) conhecer o que foi pesquisado e

publicado sobre o trabalho pedagógico com filmes comerciais para discutir e propor a ES, assim

como a preocupação dos pesquisadores em apontar os avanços ou não na apresentação e

desenvolvimento de práticas pedagógicas, que tratem a saúde como promoção e qualidade de

vida, ou ainda os fatores limitantes que contribuem para ausência de uma abordagem sistêmica

de Saúde na prática pedagógica docente.

Os referenciais teóricos sobre a formação de professores, Saúde e Educação em Saúde

e cinema para refletir e compreender as preocupações e desafios do processo formativo na

atualidade são apresentados no capítulo três. Dois dos temas escolhidos, ainda de acordo com

a literatura da área, são poucos explorados no ensino de Ciências da Natureza numa perspectiva

crítica e reflexiva, visto que o entendimento da comunidade escolar ainda é equivocado quanto

ao uso de filmes em sala de aula, assim como prepondera o ensino da Saúde com enfoque

biomédico. Outra questão abordada neste capítulo é referente às necessidades formativas dos

professores, que perpassam por questões como conhecimentos pedagógicos de conteúdos,

constituição de grupos colaborativos de trabalho, autonomia profissional e luta por uma

Educação de qualidade, a importância da constituição docente a partir de processos interativos

e mediados na perspectiva histórico-cultural.

No quarto capítulo, investi na pesquisa empírica, momento em que, como pesquisadora

integrante do processo com os demais, inicio a viagem pelas águas formativas. Neste capítulo,

discuto os indícios da compreensão de Saúde e Educação em Saúde no processo formativo, a

constituição docente em processos mediados pelos filmes comerciais, em sessões assistidas por

todos os participantes.

No quinto capítulo, A docência, seus ideários e constituição: caminhos e descaminhos

da formação em Educação em Saúde mediada pelos filmes, retorno às principais ideias, em

cada um dos pontos que me propus analisar e faço uma reflexão sobre os dados produzidos

nesta investigação. Apresento manifestações que revelam a emergência da compreensão

27

ampliada de Saúde e Educação em Saúde nos processos formativos e a importância do trabalho

colaborativo na formação de professores.

28

2 DELINEAMENTO DA PESQUISA

2.1 A VIAGEM NAS ÁGUAS FORMATIVAS: O PERCURSO DA PESQUISA

Apresento, neste capítulo, o percurso metodológico, ou seja, a viagem realizada no rio

formativo, que caracterizou a pesquisa no campo empírico e permitiu a organização das

ferramentas de investigação. Os percursos sinuosos e os espaços, em que a formação docente

ocorre, demarcaram os cursos escolhidos, a fim de impulsionar a busca de novos trajetos e

respostas para a questão de pesquisa. Desta forma, retomei as intenções do trabalho, pois, assim

como Vigotski (2008), compreendo que o processo de se constituir professor, as demandas e os

caminhos para aprimorar o fazer docente perpassam pela tomada de consciência do indivíduo

e das relações que ele estabelece com seus pares, na busca “de conhecimentos e saberes

existentes no acervo cultural da humanidade” (CHAVES, 2013, p. 44).

A investigação desenvolvida é uma pesquisa em Educação, com recorte na Educação em

Ciências, de cunho qualitativo, conforme subsídios teóricos de Lüdke; André (2001),

assumindo a perspectiva histórico-cultural (VIGOTSKI, 2008), como base teórica e

metodológica do estudo.

Uma pesquisa qualitativa em educação, de acordo com Lüdke; André (2001), é aquela

que parte do estudo da experiência humana, da interação, da interpretação e dos sentidos

atribuídos pelas pessoas aos dados. Para elas, a pesquisa qualitativa tem cinco características:

a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o

pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são

predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior do

que com o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são

focos de atenção especial pelo pesquisador; e) a análise dos dados tende a seguir um

processo indutivo ( LÜDKE; ANDRÉ, 2001, p. 12).

Bogdan; Biklen (1994, p. 16) propõem que a investigação qualitativa agrupa diversas

estratégias de pesquisa, em que os dados são designados por qualitativos, porque são “ricos em

pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento

estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de

variáveis”. Neste tipo de trabalho investigativo, o objetivo da pesquisa está na sua

complexidade, na compreensão dos comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos.

Tanto Bogdan; Biklen (1994) quanto Lüdke; André (2001) consideram que a observação e a

29

entrevista em profundidade constituem um dos principais instrumentos de coleta de dados, por

permitir ao investigador um maior contato e interação com os sujeitos.

Compreendendo a importância da pesquisa qualitativa em Educação e da investigação e

análise do processo nos seus pormenores, busquei, no arcabouço teórico, a matriz de Vigotski

(1929, 2008). Esta escolha considerou a afirmação de que o homem é um ser que se constitui,

se apropria e elabora conhecimentos, sempre mediados pelo outro, na e pela linguagem e

interações sociais, que perpassa tanto a sua obra quanto a de seus seguidores contemporâneos,

no Brasil, como: Goés (2000, 1995), Fontana (1995), Maldaner (2000), Pino (2005), Silva

(2013) e Smolka (2000,1995).

Dessa maneira, optei pelo método experimental de Vigotski (1929, 2008), que propõe três

princípios: (1) processo, em que a análise implica considerar as mudanças do desenvolvimento

humano, partindo da história das funções mentais superiores; (2) abordagem metodológica

explicativa e não meramente descritiva, para revelar as relações dinâmicas, reais das relações

internas constitutivas dos fenômenos humanos e, (3) comportamentos automatizados, que têm

na análise das origens um papel fundamental, visto que o processo é histórico e cultural. Assim,

“Vigotsky estabelece dois processos básicos desta metodologia: a unidade de análise e o

princípio explicativo, processos esses que articularão teoria e método” (MARTINS; 1994, p.

289). Vigotski define que os conceitos não são “uma formação isolada, fossilizada e imutável,

mas uma parte ativa do processo intelectual, constantemente a serviço da comunicação, do

entendimento e da solução de problemas. O novo método centra na investigação e nas condições

funcionais da formação de conceito” (2008, p. 67).

Fundamentada nesses princípios, Fontana (1995, p. 128-129) denominou esse método de

intervenção experimental, em que “uma nova questão surgiu a partir dessa opção: como

encaminhar a vivência experimental da mediação pedagógica que é espaço próprio do professor

na ‘relação de ensino?” E ainda, “como adentrar as ‘relações de ensino’ em curso na sala de

aula, tornar-se parte dela e participar [...]”. Diante desses questionamentos, Fontana (1995)

apresenta a necessidade de uma atuação conjunta entre a professora da turma e a pesquisadora,

para pensar uma prática pedagógica compartilhada, pois compreende que a interação, nesse

movimento, para ser pesquisada e analisada, precisa da intervenção do pesquisador.

Para tanto, busquei trazer à tona os entendimentos de Saúde e Educação em Saúde

apresentados pelos professores em processo formativo, nas respostas ao questionário

semiestruturado, dimensionado em dois tópicos principais: i) caracterização dos sujeitos quanto

à idade, sexo, nível de estudo, tempo de trabalho, entre outras informações pessoais; ii) questões

30

relativas às compreensões dos sujeitos sobre saúde e Educação em Saúde (ANEXO 01). Ao

final do oitavo mês da pesquisa, após as sete sessões fílmicas com o grupo, um questionário foi

novamente respondido pelos participantes (ANEXO 03). Ainda foi realizado um encontro focal,

a fim de triangular as compreensões iniciais e os conhecimentos produzidos nas interações

ocorridas nas intervenções no grupo.

Assim, foi criado o contexto do método experimental, descrito por Vigotski (1929,

2008), por meio da constituição de um grupo de estudos, para estabelecer interações entre

professores-pesquisadora, professores-licenciandos, pesquisadora-licenciandos, que permitiu

“uma atuação sobre a realidade para conhecê-la e transformá-la em suas condições de

produção” (FONTANA, 1995, p. 128).

No próximo tópico, apresento uma contextualização do cenário que compõe a amostra

e os sujeitos participantes desta pesquisa, pibidianos do Subprojeto PIBID Ciências Biológicas

da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo – RS, que contribuíram para o

deslocamento das águas do rio (pesquisa).

2.1.2 O movimento das águas: cenário

Busco construir, neste tópico, alguns caminhos que julgo relevantes para contextualizar

o leitor acerca da Instituição, do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura e do Subprojeto

PIBID Ciências Biológicas da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo/RS.

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), instituição multicampi, nos três

estados do Sul (Rio Grande do Sul - RS, Santa Catarina - SC e Paraná - PR), é resultado do

acúmulo de lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada e foi implantada por

meio da Lei Federal nº 12.029/2009. Legitima-se como instituição pública estatal e consolida-

se no contexto das políticas de expansão e interiorização do Ensino Superior. Nesse contexto,

a IES assume o compromisso de ser uma Universidade Pública e Popular, buscando integração

orgânica em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, ofertando graduações nos seis

campi: Cerro Largo/RS, Erechim/RS, Passo Fundo/RS; Chapecó/SC, Laranjeiras do Sul/PR e

Realeza/PR.

Destaca-se que essa região apresenta um déficit na formação de professores que atuam

na Educação Básica; em decorrência, os cursos de licenciatura oferecidos pela UFFS foram

criados a partir dessa demanda e, para supri-la, em todos os campi são oferecidas licenciaturas

(PPI - UFFS, 2011).

31

Quando iniciaram as atividades da UFFS na cidade de Cerro Largo, ofereceu-se o curso

de graduação era em Ciências: Biologia, Física e Química - Licenciatura. No segundo semestre

de 2012, o referido curso foi objeto de reestruturação curricular. Dessa forma, ocorreu a

separação em três outros cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Física e Química. Em

2013, houve o ingresso da primeira turma do curso integral de Ciências Biológicas -

Licenciatura, com oferta de sessenta vagas para a graduação. O curso tem como demanda

alunos oriundos de camadas populares, essencialmente egressos de escolas públicas de Ensino

Médio; o processo de seleção de candidatos para provimento de vagas ocorre via Sistema de

Seleção Unificada (SISU), do Ministério da Educação (MEC), que é efetuado exclusivamente

com base nos resultados obtidos pelos candidatos no ENEM - Exame Nacional do Ensino

Médio (PCC - UFFS, 2012).

Em 2011, visando atender à Política Nacional de Formação Profissional do Magistério

da Educação Básica, houve a institucionalização do Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação à Docência (PIBID) 9na UFFS, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Assim, em 2011-2014, iniciaram no Campus Cerro Largo

as atividades do PibidCiências e, em 2014-2018, o PibidCiências Biológicas. Desde sua

primeira edição, o programa de iniciação à docência tem apresentado excelentes resultados

formativos (GÜLLICH; BOSZKO, 2014; DATTEIN et al., 2014), pois, além de se configurar

como uma estratégia de permanência e garantia de formação qualificada de professores,

possibilitou aos acadêmicos bolsistas a iniciação à docência na área de formação, desde o início

de graduação, assim como o conhecimento do contexto escolar, além de articular e estreitar as

relações com a Escola Básica (PIBIDCIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFFS, 2014).

Na literatura nacional despontam pesquisas que buscam identificar os impactos do

PIBID na formação de professores, e investigar as contribuições do programa na construção da

prática docente de futuros professores e dos professores em exercício. Falcão; Medeiros e Farias

(2014) afirmam que as experiências vivenciadas no programa estão contribuindo com o

processo formativo de professores em formação inicial e continuada. Os autores destacam,

ainda, que não há estudos que indicam o PIBID como “possibilidade de formação para o

professor de nível superior” (2014, p. 03089). Os resultados da pesquisa de Dominschek; Alves

(2017, p. 624) apresentam o PIBID como uma “política pública estruturada que valoriza e

9 Lançamento da primeira Chamada Pública MEC/CAPES/FNDE no 01/2007, publicado no DOU, em 13/12/2007.

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=15944>. Acesso em: 20 mar. 2018.

32

fortalece a formação docente, traz melhorias em relação à qualidade nas escolas de rede pública,

integrando as universidades e escolas, propicia a formação continuada dos professores da IES

e dos Supervisores”. Nesta pesquisa de Dominschek; Alves (2017), já se identifica um novo

dado, que é a discussão do processo formativo do professor das IES, professor coordenador do

projeto PIBID. Costa (2017) cita que a inserção de licenciandos (as) no programa possibilita

reflexão, investigação e construção de conhecimentos próprios da docência. A participação no

PIBID é apontada como uma experiência que contribui com a identificação profissional,

aproximação do contexto escolar, com a formação e atuação profissional (CAVALCANTE,

2018). Em ambas as pesquisas são apresentados os pontos positivos do programa em relação à

formação docente, mas também alguns aspectos negativos, como: falta de espaço para

acomodar os bolsistas na escola, supervisores sem contribuir nas ações dos projetos;

planejamento reduzido ou inadequado com a proposta formativa a ser desenvolvida nas escolas

parceiras, entre outras questões. Porém, os autores são unânimes em afirmar que o PIBID é uma

política pública, que valoriza e fortalece a formação docente e a construção da identidade do

futuro professor.

Essas relações estabelecidas por meio do PIBID e a escola se caracterizam como uma

via de mão dupla, por possibilitar uma troca de conhecimentos e saberes entre os sujeitos

envolvidos no processo; nesse sentido, destaco a afirmação garimpada no diário de bordo de

dois licenciandos acerca do programa: “[...] comecei então a refletir... Como era a Lis10

professora antes do PIBID e a Lis professora depois do PIBID? Foi aí que percebi as mudanças

que o programa ocasionou, não só na educação dos lugares em que ele está inserido, mas as

mudanças que o programa ocasionou em mim, no meu modo de pensar, nas minhas ações” (Lis

- DB, 2016). A inserção no PIBID, as práticas de ensino e as ações pedagógicas demandadas

pelo programa foram as molas propulsoras da escolha da docência como caminho profissional

almejado por Lorenzo: “[...] hoje, sem sombra de dúvida, pela primeira vez na vida sinto muito

orgulho do que estou fazendo. Apesar de ter pensado apenas na biologia, num primeiro

momento, é a licenciatura, o PIBID e as práticas de ensino que detêm maior fascínio e é por

elas que eu mais me dedico” (Lorenzo - DB, 2016).

10 Nesta tese, os participantes da pesquisa foram nomeados com nomes fictícios, a fim de resguardar o anonimato

e a sua identificação. Os licenciandos bolsistas receberam nomes que iniciam com a letra “L”, como por exemplo:

Lis, Luan, Larissa, Lucas. A forma como são indicadas as falas, os turnos e a identificação estão explicitados neste

subcapítulo no item 2.1.5.

33

Por meio desses registros, afirmo a importância do PIDIB na vida acadêmica e pessoal

dos bolsistas, das escolas e da universidade. Na leitura dos diários de bordo, são encontradas

minúcias desse processo de formação, que expressam as marcas nos sujeitos que participam do

PIBID, as quais contribuem significativamente para um fazer e saber mais comprometido com

um ensino de qualidade.

2.1.3 Participantes e percurso da pesquisa

Uma pesquisa não se faz sozinha, sem colaborações e interações, como um estuário que

é composto pelo encontro das águas e é rico em nutrientes. Essa investigação contou com a

participação de um grupo de estudos, constituído em processo colaborativo, por professores em

formação: vinte e seis licenciandos do curso de graduação em Ciências Biológicas da

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo, que integram o Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, subprojeto PIBID Ciências Biológicas; três

professores formadores (2 coordenadores do projeto e um professor voluntário no

acompanhamento das ações do Pibid), cinco (05) professoras supervisoras do PIBID da escola

pública de ensino.

Em relação ao perfil dos sujeitos da pesquisa, os três professores formadores atuam no

curso de graduação em Ciências Biológicas - Licenciatura na área de Prática de Ensino e

Estágio Supervisionado, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva, dois doutores e

um doutorando, todos com experiência docente na Educação Superior de 1 a 15 anos. As

professoras supervisoras do PIBID atuam em Escolas da Educação Básica do município, no

nível fundamental e médio, nos componentes curriculares de Ciências e Biologia, em regime

de trabalho que varia de 20 a 40 horas semanais. Três delas atuam em apenas uma escola, uma

leciona em duas e a outra em três escolas. Todas possuem especialização, sendo professoras

que exercem a atividade docente em sala de aula de 13 a 28 anos. A formação das professoras

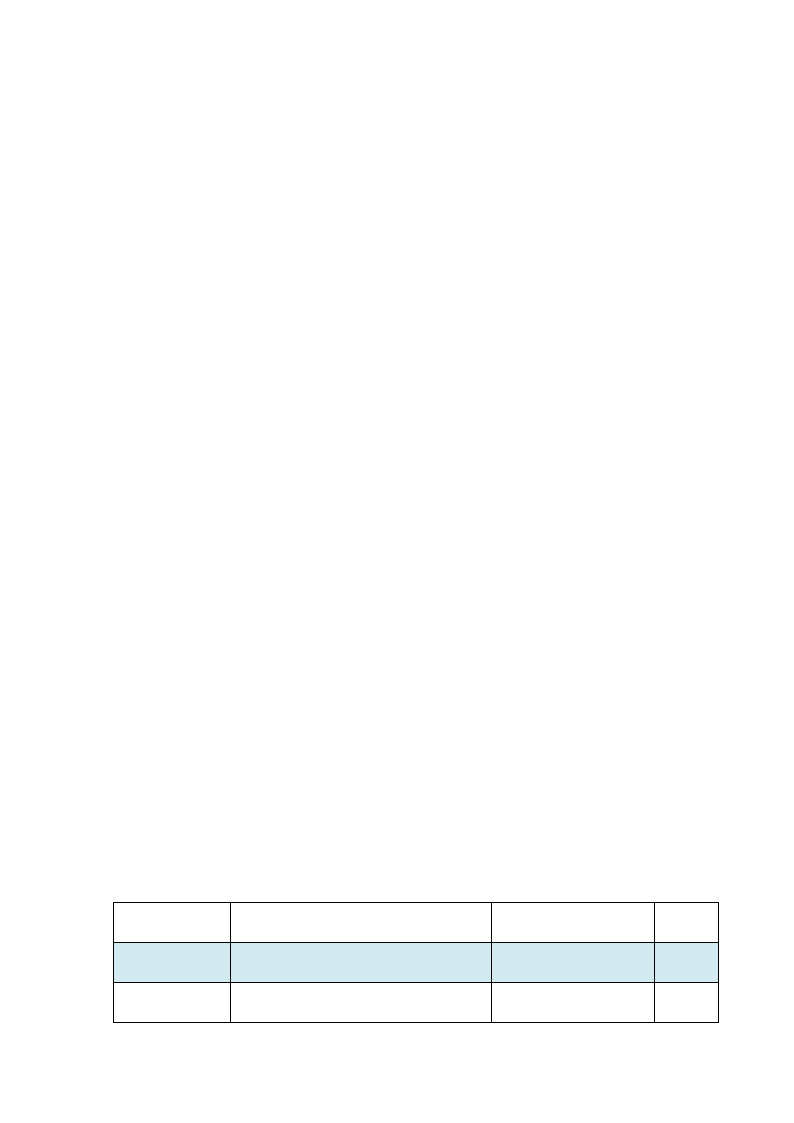

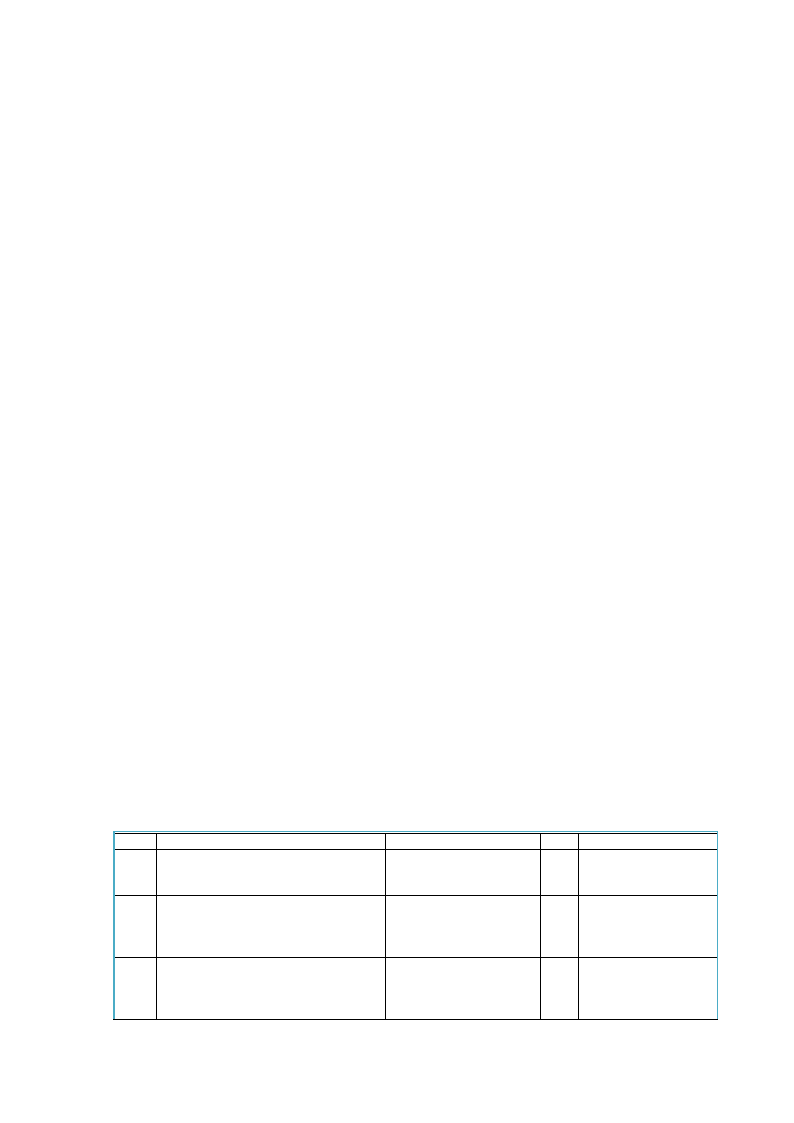

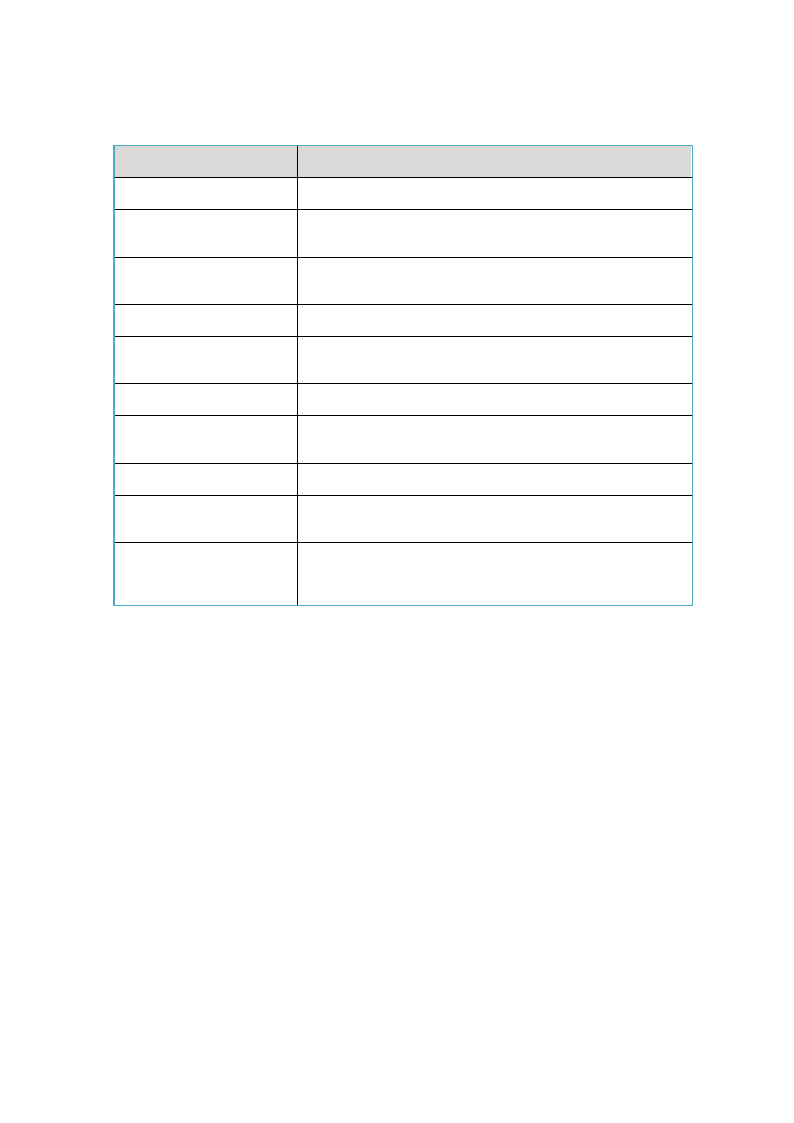

supervisoras é apresentada no Quadro 01.

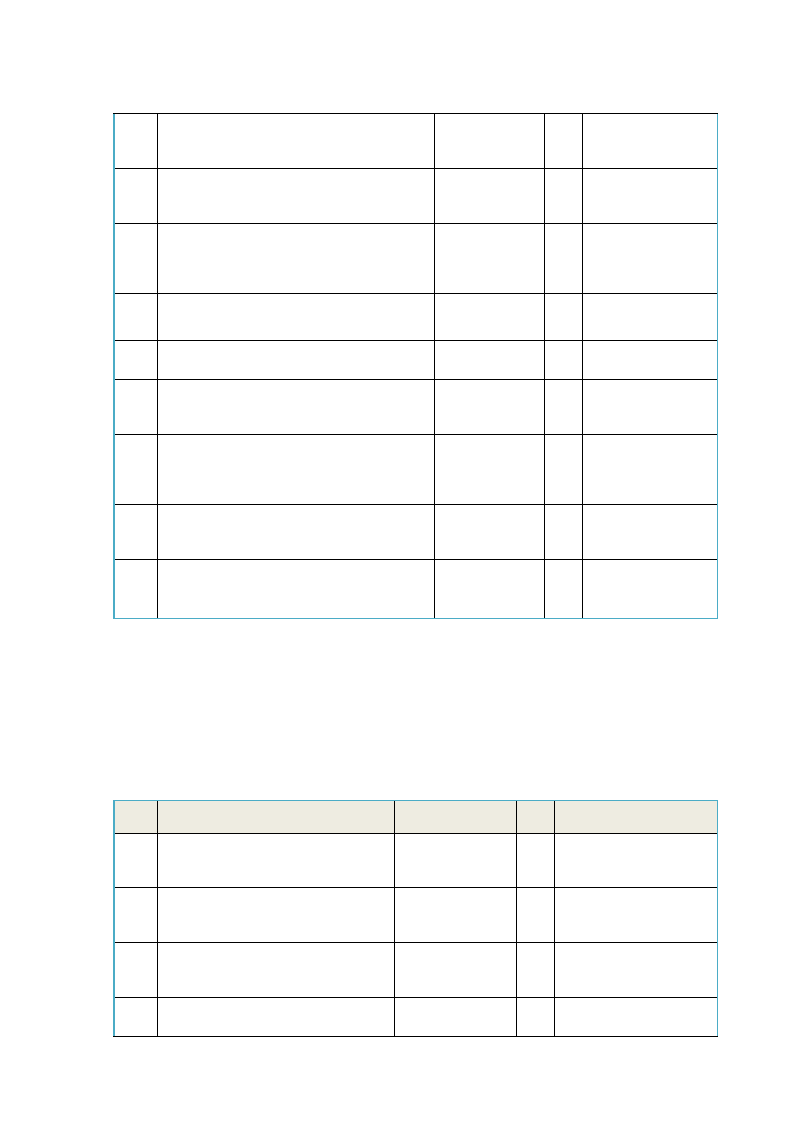

Quadro 01 – Formação das professoras supervisoras do PIBID Ciências Biológicas da

UFFS - Campus Cerro Largo

Professoras

supervisoras

Formação inicial

Especialização – lato

sensu

Tempo

serviço

Supervisora 1

Licenciatura curta em Ciências e plena em Interdisciplinaridade

Matemática

13 anos

Supervisora 2

Licenciatura plena em Ciências Biológicas

Biologia da Conservação 17 anos

34

Supervisora 3

Supervisora 4

Supervisora 5

Licenciatura e Bacharelado em Ciências Educação Ambiental

Biológicas

Licenciatura curta e plena em Ciências Biologia

Biológicas

Licenciatura curta em Ciências Biológicas e Interdisciplinaridade

Matemática, Plena em Ciências Biológicas.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

23 anos

26 anos

28 anos

Os licenciandos bolsistas PIBID pertencem a diferentes fases do curso de Ciências

Biológicas (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª), o grupo era composto por 17 participantes do sexo feminino

e 9 do sexo masculino, com idades entre 18 e 25 anos. Dos 26 bolsistas, 5 eram do PPC de

2012, quando as vagas do curso eram ofertadas no período noturno e os outros 21 estão no PPC

de 2014, quando o curso passa a ser turno integral.

Quanto à organização dos diferentes instrumentos coletados, nomeio: o questionário

inicial por QI e o questionário final por QF, o Diário de Bordo por DB, o grupo focal por GF,

as sessões fílmicas por 1ª SF, 2ª SF e assim sucessivamente. Ainda, os episódios são descritos

por turnos T1, T2, etc. No decorrer da tese, as reflexões dos encontros e as escritas dos diários

de bordo dos participantes estão apresentadas em itálico e entre aspas, com letra em tamanho

11.

Conforme Ana Maria Pessoa de Carvalho (2011, p. 35), há divergências entre os

pesquisadores da área em relação à correção dos erros de concordância. Nesse sentido há um

grupo que defende um posicionamento ético em que “um profissional estar analisando outro

profissional, quase sempre colegas, e ainda a diferença existente entre linguagem falada e a

escrita, acha necessário que pequenas correções gramaticais sejam feitas na apresentação dos

dados”, já que não devemos expor ao ridículo os participantes. Dessa forma, nas transcrições,

foram preservados os conteúdos e realizadas pequenas correções ortográficas referendadas

como obrigatórias, na norma culta da Língua Portuguesa.

O percurso da pesquisa ocorreu da seguinte maneira: realização de sessões fílmicas, em

que foram apresentados e debatidos filmes comerciais, os quais abordavam o tema saúde, para

compreender e tensionar os entendimentos de Saúde e Educação em Saúde dos participantes da

pesquisa. Para tanto, foram propostos, inicialmente, seis filmes para as discussões e obtenção

dos dados.

Nos três primeiros encontros, um em cada mês subsequente, a pesquisadora ficou

responsável pela escolha dos filmes a serem assistidos; os três encontros seguintes ficaram sob

35

responsabilidade do grupo, que selecionou e encaminhou a atividade com os filmes. A intenção

desse encaminhamento foi motivar e instigar a interação. Após cada exibição, o grupo discutia

os seus entendimentos acerca da temática em questão (saúde e educação em saúde), as

possibilidades e dificuldades do trabalho pedagógico com filmes, entre outras questões. Estas

questões foram audiogravadas e posteriormente transcritas. No Quadro 02, observa-se o

cronograma de organização das sete sessões fílmicas. Inicialmente, apenas seis tinham sido

programadas.

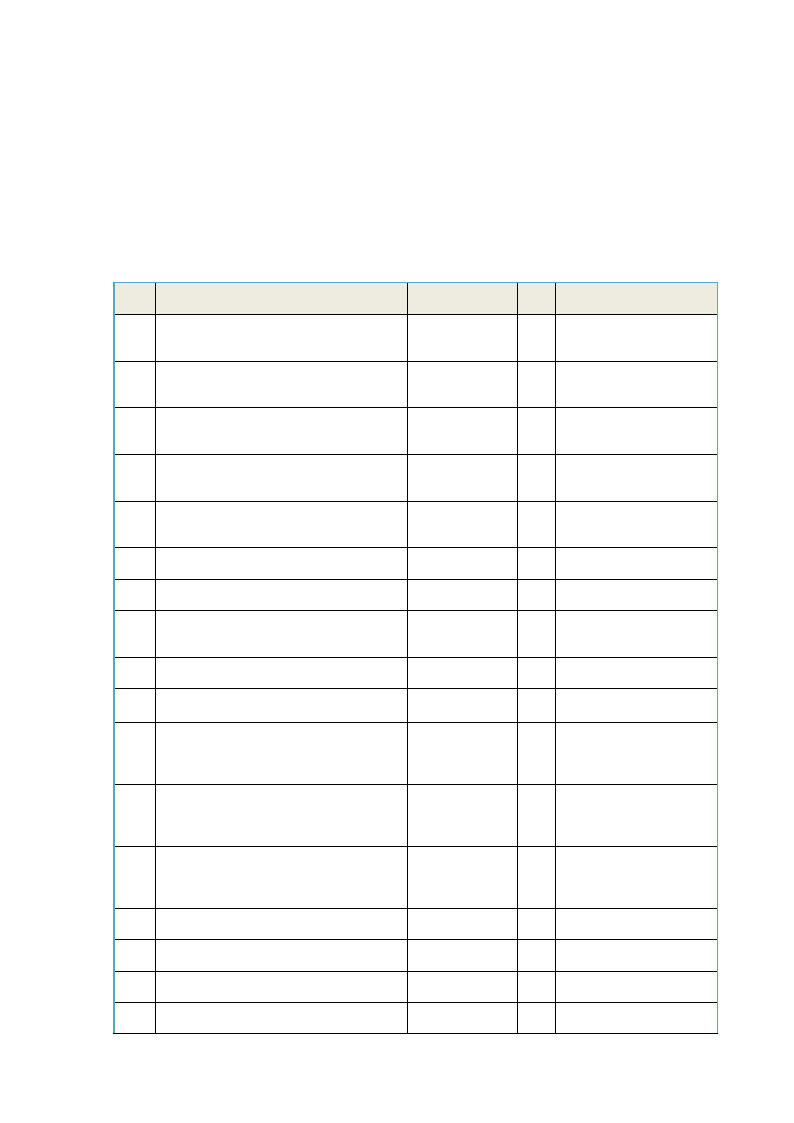

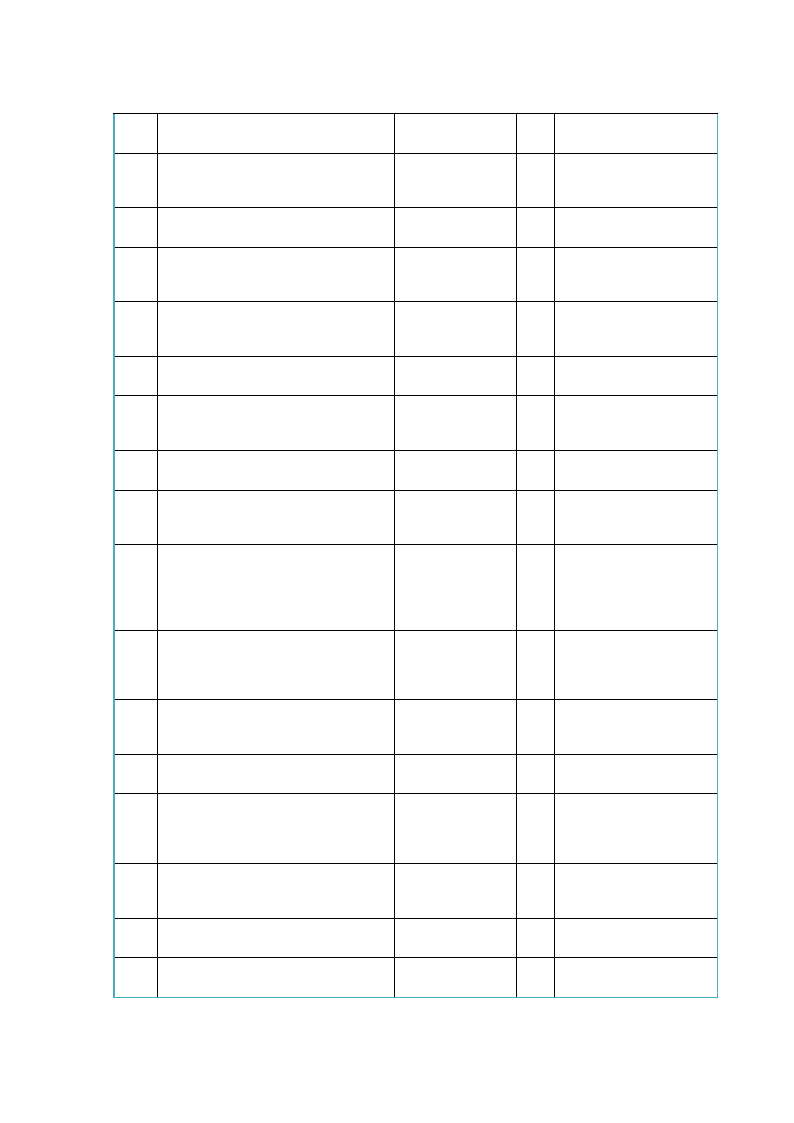

Quadro 02 – Cronograma das sessões fílmicas

Data

19/04/2016

17/05/2016

21/06/2016

05/07/2016

16/08/2016

18/10/2016

22/11/2016

Filme selecionado

A vida de Louis Pasteur (1937)

O Curandeiro da Selva (1992)

O Óleo de Lorenzo (1993)

O Jardineiro Fiel (2005);

O Físico (2013)

Uma Prova de Amor (2009)

Divertida Mente (2015)

Responsável pela escolha

Pesquisadora

Pesquisadora

Pesquisadora

Professores Formadores

Professores Supervisores Bolsistas Pibid

Licenciandos Bolsistas Pibid

Pesquisadora

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Em decorrência das discussões e provocações emergidas, no grupo formativo, senti a

necessidade de realizar mais uma sessão, em que escolhi um filme, que trata da saúde mental e

das emoções na formação da criança e do adolescente, o que poucas vezes é tematizado na

escola. Para esse encontro, selecionei a animação Divertida Mente (2015), que é um “convite à

reflexão na medida em que possibilita a percepção de sentimentos, emoções e conflitos

inerentes ao processo de desenvolvimento psíquico do sujeito”, assim como, “[...] desperta

emoções e ao mesmo tempo aponta para discussão de princípios e valores presentes na

educação” (SCHORN; SANTOS, 2016, p. 7). No Quadro 03, ainda apresento as sinopses dos

filmes propostos para estudo, assistidos e analisados pelos participantes do grupo. Na sinopse,

é possível identificar do que trata cada filme, pois em cada um deles aspectos diferenciados da

saúde são abordados, tais como: história da ciência, identificação dos microrganismos como

causadores de doenças e forma de diminuir a infecção; relação entre conhecimento tradicional

e científico, manipulação de informações e monopólio da indústria farmacêutica, descaso com

a vida e o direito à saúde pública de qualidade no continente africano, AIDS, a história da

medicina, direito à vida e morte, relações familiares e determinantes sociais, saúde mental e

emocional.

36

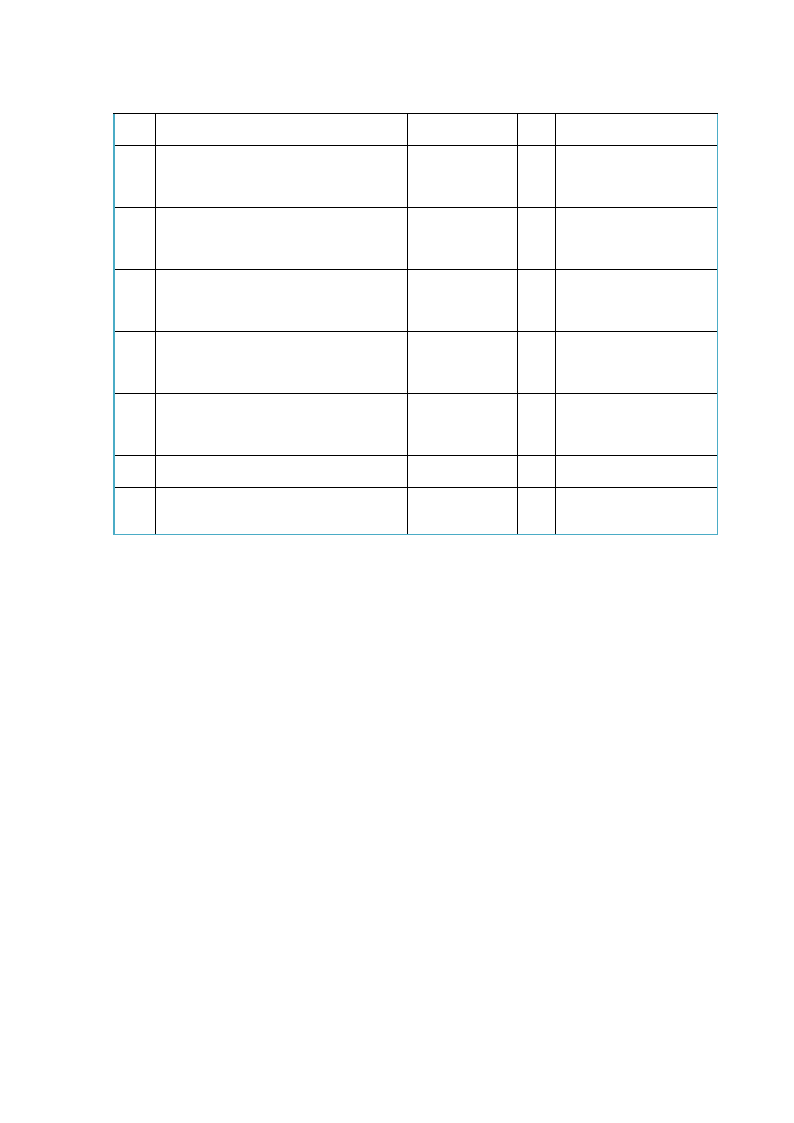

Quadro 03 – Sinopse dos filmes comerciais propostos nas sessões fílmicas

Filme

Sinopse

A vida de

Louis

Pasteur

(1937)

O filme aborda a vida e pesquisas do químico Louis Pasteur na área da microbiologia. Pasteur

estabeleceu noções básicas de esterilização e assepsia, como prevenção de contaminações e

infecções nas cirurgias e obstetrícia, pois ao final do século XIX, as mulheres morriam de febre

do parto, decorrentes da falta de assepsia das parteiras e médicos. Teve papel importante no

controle do “carbúnculo”, no rebanho ovino da França, e contribuiu com pesquisas na cura e

tratamento da hidrofobia.

O

Curandeiro

da Selva

(1992)

O filme aborda a pesquisa de Robert Campbell (Sean Connery), um cientista, que transfere seu

laboratório para o interior da floresta amazônica. Depois de três anos de total silêncio, ele pede

uma assistente e um cromatógrafo a gás, sem dar maiores explicações. Na verdade, ele

aparentemente encontrou a cura do câncer, mas não consegue duplicá-lo em laboratório. A

chegada de Rae Crane (Lorraine Bracco), uma bioquímica que veio dos Estados Unidos para

auxiliá-lo em seu trabalho e tentar entender o que acontece. O Laboratório Aston, que patrocina

o projeto, nunca recebe relatório de gastos e descobertas e Crane torna-se juiz e júri, que pode

acabar com a verba para a pesquisa de Campbell. Esta situação provoca choque de

personalidades, que gradativamente é transformado em respeito mútuo. Juntos eles tentam

entender por qual motivo o soro, que aparentemente tem origem na bromélia, uma flor que só

cresce lá há trinta metros do solo, não consegue ser sintetizado.

O Óleo de

Lorenzo

(1993)

O filme apresenta a história real da família Odone. O casal descobre que seu filho Lorenzo de

oito anos de idade, tem uma doença rara e degenerativa, diagnosticada como

adrenoleucodistrofia (ADL), que provoca uma incurável degeneração do cérebro, levando o

paciente a morte em pouco tempo. Após a descoberta dessa doença em Lorenzo, seus pais

acabam vivenciando a frustração da falta de medicamentos para a doença e o fracasso dos

médicos. A partir dessa constatação eles começam a estudar e pesquisar sozinhos na esperança

de encontrar alguma substância que pudesse amenizar ou conter o avanço da doença. Depois de

muitos estudos, os pais de Lorenzo descobriram um óleo, que não curava efetivamente a doença,

mas que estagnava a mesma. Com o uso desse óleo, Lorenzo não voltou ao seu estado normal,

apenas paralisou a doença e através de diversos tratamentos conseguiu melhoras significativas.

O Jardineiro

Fiel (2005);

O filme conta uma história de amor entre um diplomata britânico, Justin Quayle (Ralph

Fiennes), e uma defensora dos direitos humanos, Tessa (Rachel Weisz). Justin está de partida

para a África (Quênia), um continente afetado por uma pobreza terrível, e Tessa pede pra ir

junto, partem rumo à outra realidade. Lá, logo faz amizades, engravida e começa a se envolver

com questões delicadas: empresas farmacêuticas que atuam no continente usando africanos

como cobaias de um novo remédio e que pode estar matando milhares de pessoas. Ao descobrir

o esquema e os envolvidos da rede, Tessa acaba sendo morta. Justin com ajuda de amigos

continua as investigações da esposa e desmantela o esquema, mas tem o mesmo destino de

Tessa.

O Físico

(2013)

O filme o Físico é baseado no livro do jornalista Noah Gordon. Na Inglaterra, no século XI, o

pequeno Rob vê sua mãe morrer vítima da “doença do lado”. O garoto cresce sob os cuidados

de Bader (Stellan Sarsgard), o barbeiro local, que vende bebidas para cura de doenças. Ao

crescer, Rob (Tom Payne) aprende tudo o que Bader sabe sobre cuidar de pessoas doentes, mas

ele sonha aprender muito mais. Então descobre que, na Pérsia, há um médico famoso, Ibn Sina

(Ben Kingsley), que coordena um hospital. Algo impensável na Inglaterra. Para aprender com

ele, Rob aceita fazer uma longa viagem rumo à Ásia e para isso esconde o fato de ser cristão, já

que apenas judeus e árabes podem entrar na Pérsia. Rob chega ao seu destino e fica ainda mais

fascinado com o que vê. Quando conhece o grande médico Ibn Sina, a afinidade acontece de

imediato e logo se torna seu seguidor constante.

37

Uma Prova

de Amor

(EUA, 2009)

Filme lançado, em 2009, e dirigido por Nick Cassavetes, com Cameron Diaz, Jason Patrick,

Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Evan Elligson e Alec Baldwin, no elenco. O filme apresenta

um drama e o desgaste da relação familiar dos Fitzgerald, em que a filha mais velha tem uma

doença muito grave - leucemia. Cansada de lutar contra a leucemia há anos, dos infindáveis

tratamentos e agora de um provável transplante de rim Kate decide morrer e pede ajuda para

sua irmã caçula, a qual foi projetada e concebida para salvá-la. A pedido de sua irmã Kate,

Anna vai aos tribunais e reivindica o direito sobre seu corpo (emancipação médica), com isso

o direito de não transplantar o rim para a irmã. Kate não aguentaria ver sua irmã sofrer mais

uma vez todos os procedimentos médicos, como por exemplo, a cirurgia para o transplante para

tentar prolongar sua vida. Mas, Sara (mãe) não consegue entender o porquê de Anna não querer

salvar a irmã.

Divertida

Mente (EUA,

2015)

Lançado em 2015, o filme narra a história de Riley, uma menina de 11 anos que vive na cidade de

Minnesota (EUA) em plena alegria com seus pais, amigos e colegas da escola até o momento em que a

família decide deixar essa cidade para viver em San Francisco (EUA), buscando novas oportunidades de

trabalho. Nesse momento, o universo das relações de Riley sofre significativa transformação, uma vez que

essa transição é sentida como ameaçadora e vivida com dificuldade perturbando-a emocionalmente. O

filme intercala dois momentos simultâneos - o mundo real e o mundo mental - como um sistema detalhado

onde as experiências de vida são transformadas em memórias esféricas que criam as bases da personalidade

e do desenvolvimento psíquico, ao mesmo tempo em que Alegria, a emoção dominante, passa a ser

acompanhada por outras emoções: Tristeza, Raiva, Nojo e Medo que têm o papel de orientar as decisões e

relações de Riley no mundo exterior.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

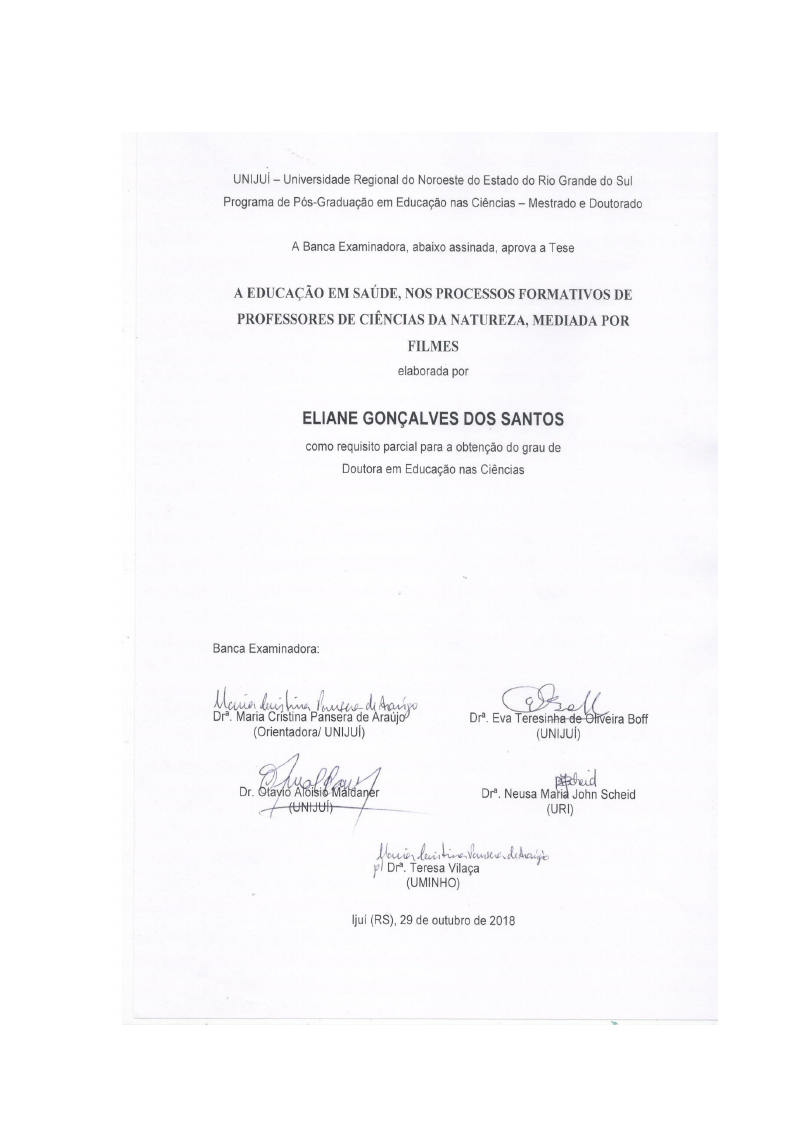

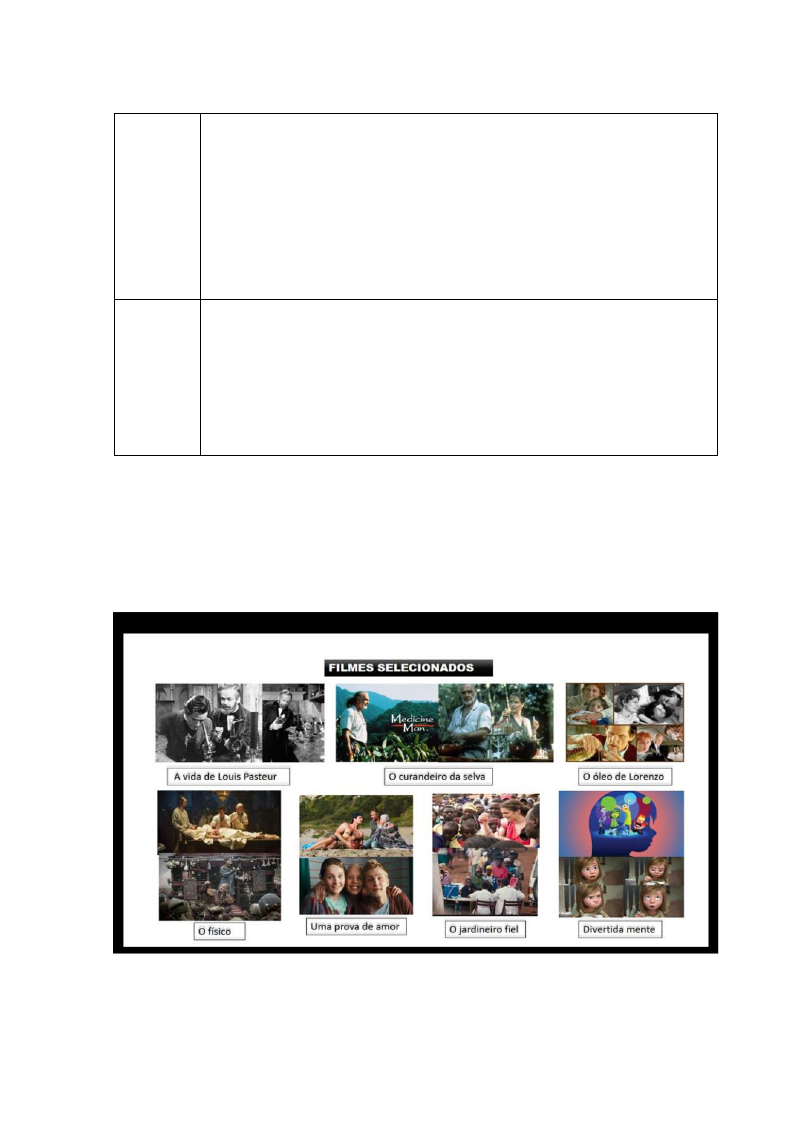

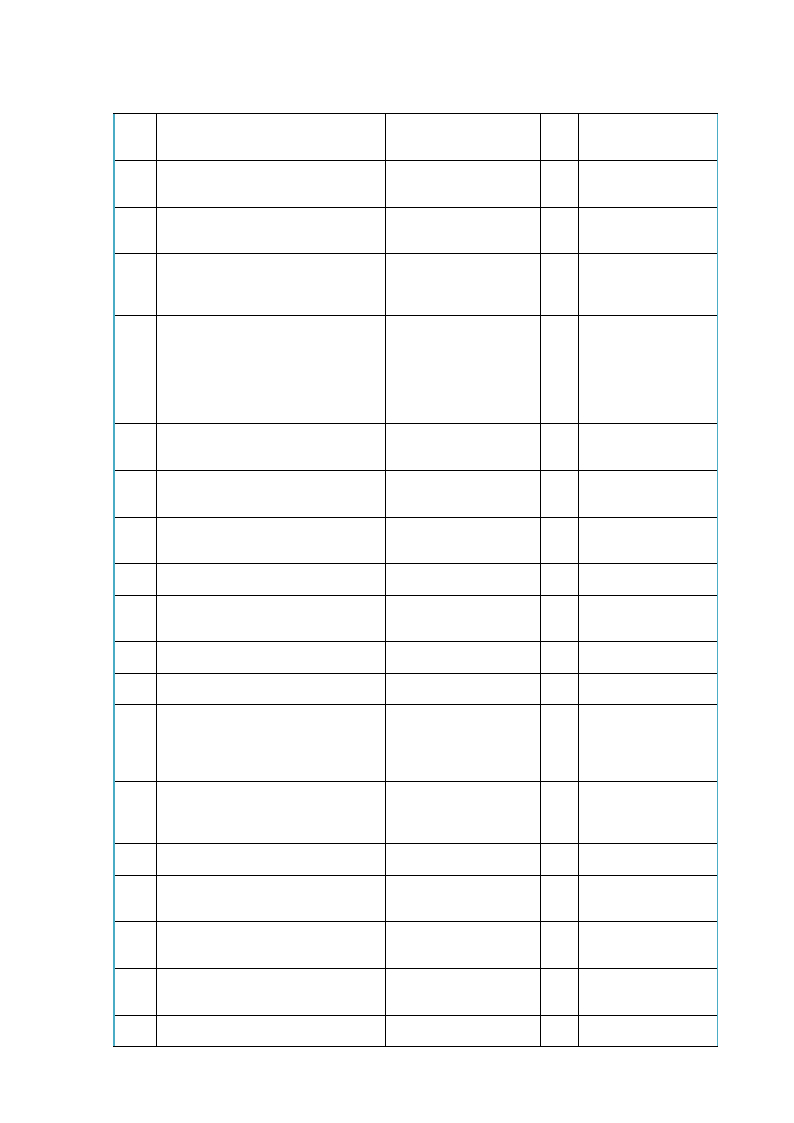

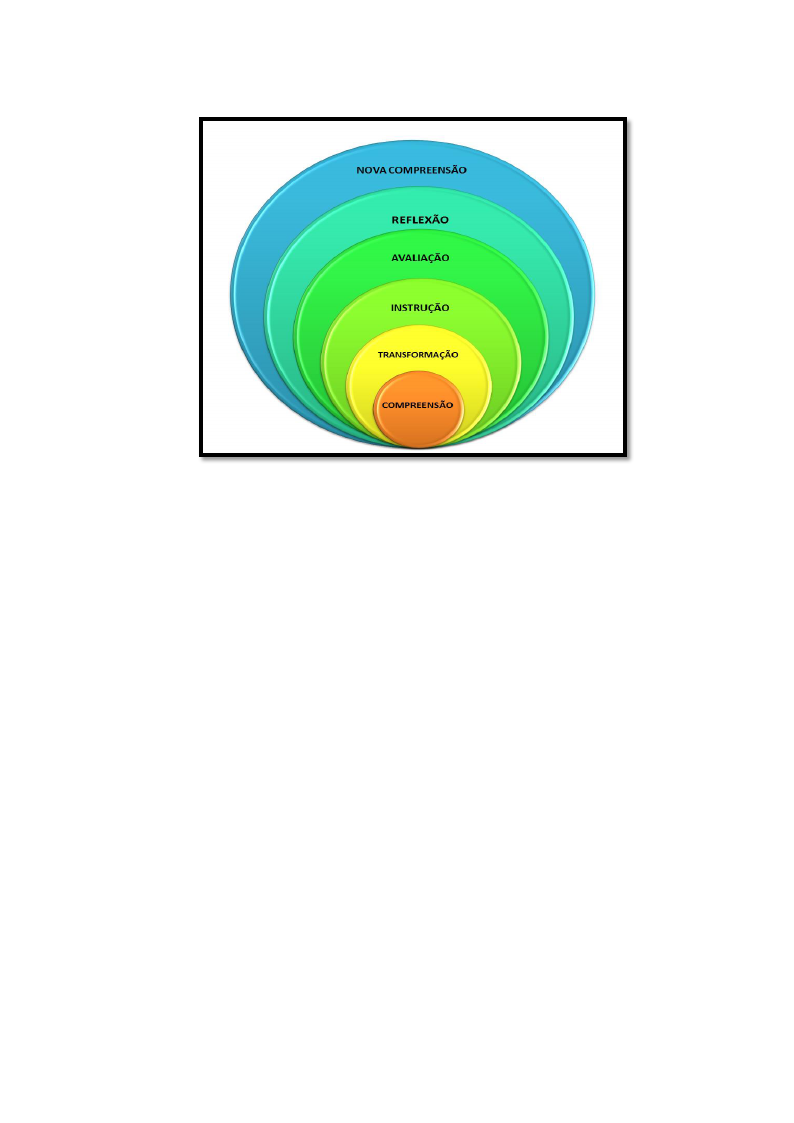

Na figura 1, encontra-se uma seleção de cenas marcantes dos filmes estudados, que

permite reconhecê-los e desencadear as discussões pelos sujeitos da pesquisa.

Figura 1 – Cenas dos filmes comerciais propostos para discussão do tema saúde na pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Após a realização das sete sessões fílmicas, foi solicitado ao grupo responder um

questionário (ANEXO 03), a fim de buscar indícios das mudanças e apropriações dos

38

entendimentos dos professores em formação sobre o conceito Saúde e ES. Por fim, foi realizado

um encontro de grupo focal, que consistiu em uma “coleta de dados por meio das interações

grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador” (GONDIM, 2003, p. 151).

Dessa maneira, foi organizado, no mês de dezembro de 2016, um encontro com um grupo

menor de sujeitos, em que foram convidados a participar treze sujeitos (cinco licenciandos,

cinco professoras supervisoras e três professores formadores). Compareceram sete deles:

pesquisadora, dois licenciandos bolsistas, um professor formador e três supervisoras PIBID

(professoras de escola). O encontro teve duração de uma hora e quinze minutos e foi

audiogravado. Para Iervolino; Pelicioni (2001, p. 116):

A coleta de dados através do grupo focal tem como uma de suas maiores riquezas

basear-se na tendência humana de formar opiniões e atitudes na interação com outros

indivíduos. Ele contrasta, nesse sentido, com dados colhidos em questionários

fechados ou entrevistas individuais, onde o indivíduo é convocado a emitir opiniões

sobre assuntos que talvez nunca tenha pensado anteriormente. As pessoas, em geral,

precisam ouvir as opiniões dos outros antes de formar as suas próprias, e

constantemente mudam de posição (ou fundamentam melhor sua posição inicial)

quando expostas à discussão em grupo. É exatamente este processo que o grupo focal

tenta captar.

Para conduzir a discussão em um grupo focal, Iervolino; Pelicioni (2001, p. 118)

orientam que o pesquisador tenha um “roteiro de tópicos relacionados com as questões de

investigação, que o projeto em pauta visa responder”, considerando que a “proposta do