ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

NOTA DE PESQUISA

Armando Magalhães Corrêa: gente e natureza

de um sertão quase metropolitano

Armando Magalhães Corrêa: people and nature in

an almost metropolitan sertão

José Luiz de

Andrade Franco

Pesquisador do Centro de

Desenvolvimento Sustentável da

Universidade de Brasília

SQN 304, Bloco D, apt 507

70736-040 Brasília – DF – Brasil

jlafranco@aol.com

José Augusto Drummond

Pesquisador do Centro de

Desenvolvimento Sustentável da

Universidade de Brasília

SQN 304, Bloco D, apt 507

70736-040 Brasília – DF – Brasil

jaldrummond@uol.com.br

FRANCO, J. L. de A.; DRUMMOND, J. A.: Armando Magalhães

Corrêa: gente e natureza de um sertão quase metropolitano.

História, Ciências, Saúde – Manguinhos,

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005.

O texto examina o pensamento social e ambiental de Armando

Magalhães Corrêa (1889-1944), conforme expresso no livro

O sertão carioca (1936). Mostra-se que ele fez parte de uma

geração de conservacionistas pioneiros do Brasil, a qual, ao

contrário do que geralmente se pensa, soube integrar as

dimensões social e natural, aproximando a necessidade de

defender a natureza do imperativo de melhorar as condições de

vida dos habitantes do interior brasileiro. Ao focalizar as

populações do entorno rural da cidade do Rio de Janeiro por

volta de 1930, o autor capta num microcosmo as distâncias

sociais e culturais entre urbanos e sertanejos brasileiros.

Descreve com acuidade o meio natural de uma área em grande

parte urbanizada que vai da baixada de Jacarepaguá à Pedra de

Guaratiba. Trata das atividades produtivas dos seus habitantes e

faz sugestões políticas conservacionistas que vieram a

influenciar as políticas governamentais.

PALAVRAS-CHAVE: Rio de Janeiro; conservacionismo; Museu

Nacional do Rio de Janeiro; recursos naturais; populações rurais;

expansão urbana.

FRANCO, J. L. de A.; DRUMMOND, J. A.: Armando Magalhães

Corrêa: people and nature in an almost metropolitan sertão.

História, Ciências, Saúde – Manguinhos,

v. 12, n. 3, p. 1033-59, Sept.-Dec. 2005.

The article examines the social and environmental thought of Armando

Magalhães Corrêa (1889-1944) as expressed in his book O sertão

carioca (1936). He was part of a generation of pioneer conservationists

in Brazil who—contrary to what is generally believed—were able to

bring the social and natural dimensions together, blending the need to

defend nature with the imperative of improving the living conditions for

people in Brazil’s interior. Focusing on people residing in the rural

outskirts of Rio de Janeiro city around 1930, Corrêa captures a

microcosm that illustrates the social and cultural distances separating

Brazilian urbanites and sertão dwellers. He provides clear descriptions

of the natural world within a largely urbanized area that stretches from

the Jacarepaguá lowlands to Pedra de Guaratiba. He explores the

productive activities of the region’s inhabitants and makes

conservationist suggestions that were to influence governmental policy.

KEYWORDS: Rio de Janeiro; conservationism; Rio de Janeiro Natural

Museum; natural resources; rural populations, urban expansion.

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1033

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

Introdução e objetivo

1Data desta época a

edição da primeira

geração de leis

brasileiras

relacionadas ao

problema da proteção

da natureza. Entre elas

se incluem o Código

Florestal, o Código de

Caça e Pesca, o

Código de Águas, o

Código de Minas, e o

Código de

Fiscalização das

Expedições Artísticas

e Científicas,

instituídos entre maio

de 1933 e outubro de

1934. Além disso, a

própria Constituição

de 1934 encarregava

os governos central e

estaduais de proteger

as “belezas naturais” e

“monumentos de

valor histórico ou

artístico”. Pouco

depois foram criados

os primeiros parques

nacionais brasileiros:

Itatiaia, em 1937, e

Serra dos Órgãos e

Iguaçu, ambos em

1939. A respeito de

algumas dessas leis,

ver Drummond, 1998-

1999).

O ambiente político-intelectual brasileiro nas décadas de 1930 e

1940 definia-se por um intenso nacionalismo, aliado ao dese-

jo de modernização da sociedade e das instituições do Estado. Di-

versos temas foram objeto de debate e de reformas políticas nesse

período: o trabalho, a indústria, a educação, a saúde, o arcabouço

jurídico-institucional, as manifestações culturais, o patrimônio

histórico, e a proteção à natureza. Setores significativos da socie-

dade mobilizaram-se em torno de cada uma dessas questões.

No caso da proteção à natureza, houve nesse período um ‘gru-

po de interesse’ razoavelmente bem organizado, constituído em sua

maioria por cientistas, intelectuais e funcionários públicos, que

pretendeu fazer que o Estado implementasse políticas relacionadas

à conservação do patrimônio natural brasileiro. A maneira como

esse grupo se inseriu no contexto político-intelectual da época e o

seu relativo sucesso estiveram associados ao fato de terem conectado

as suas preocupações sobre a proteção da natureza com a questão

da identidade nacional.1 Isso representava um empenho no sentido de

articular propostas específicas relacionadas ao conceito de proteção

à natureza com um projeto político mais amplo, de cunho nacio-

nalista. O objetivo principal deste texto é narrar e avaliar a rele-

vância contemporânea e atual de uma contribuição literária exem-

plar da produção desse grupo, o livro O sertão carioca, de Armando

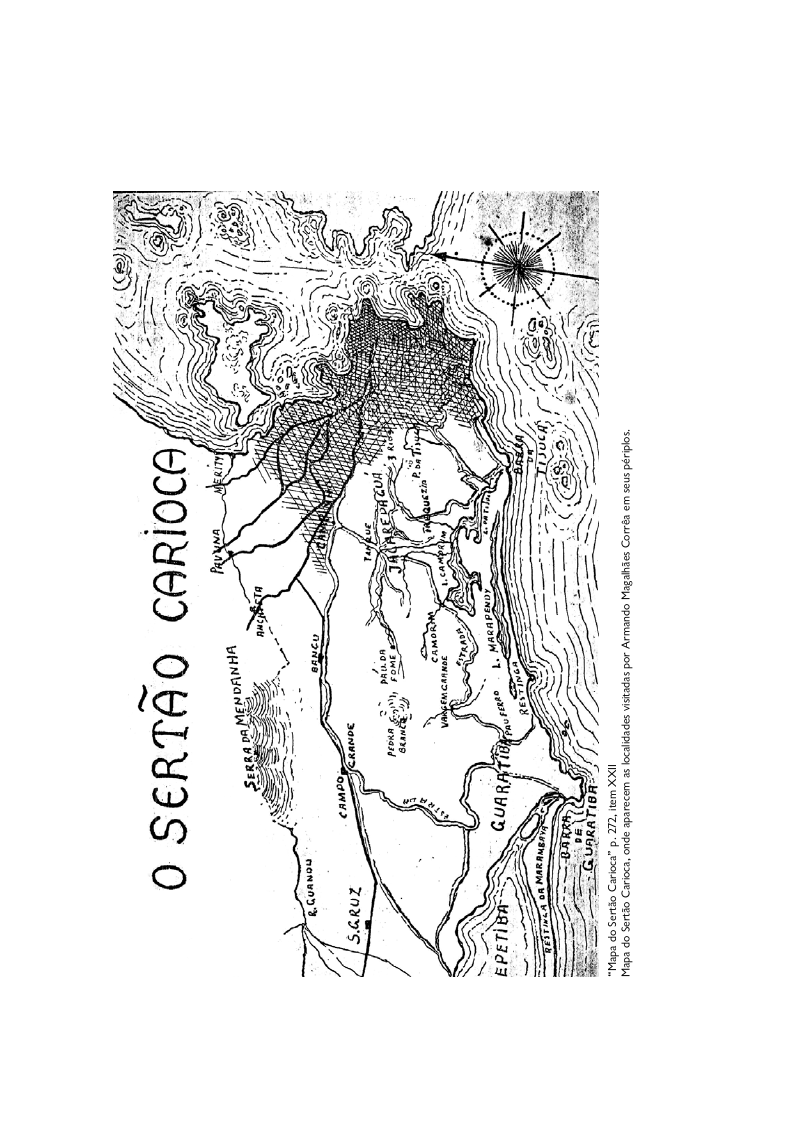

Magalhães Corrêa (1936). Além de uma descrição e de uma análise

de trechos representativos do livro, o Anexo iconográfico reúne

uma amostra das excelentes gravuras de bico de pena com que Corrêa

ilustrou o seu texto.

O Contexto

O esforço de elaboração intelectual desenvolvido por esse grupo

se fundamentava na apropriação de tradições de pensamento que

combinavam um conhecimento científico do mundo natural e a

noção de que esse mundo devia ser conservado por motivos

econômicos e estéticos (a respeito do desenvolvimento do conheci-

mento científico sobre o mundo natural e o surgimento de uma

preocupação com a sua conservação, ver Thomas, 1996; McCormick,

1992; Worster, 1994; Nash, 1982; Nash, 1989; Pádua, 2002; Acot,

1990; e Alphandéry, Bitoun & Dupont, 1992).

No Brasil, esse tipo de perspectiva formou-se, sobretudo, no

interior de certas instituições devotadas à ciência. A principal delas

foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ao realizar pesquisas nos

campos da história natural, da biologia e da antropologia, os cien-

tistas e professores dessa instituição logo despertaram para o pro-

blema da destruição do patrimônio natural pelas ações humanas.

1034

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

Vários deles se dedicaram ao ativismo e à formulação de um pensa-

mento focalizados na proteção da natureza. Entre eles podemos

citar Cândido de Mello Leitão, Paulo Roquette-Pinto, Bertha Lutz,

Heloísa Alberto Torres, Armando Magalhães Corrêa e Alberto José

Sampaio. Frederico Carlos Hoehne, que teve em São Paulo atuação

destacada em favor da proteção da natureza, também começou a

sua carreira como botânico e taxonomista no Museu (Franco, 2002;

Engemann et al., no prelo).

Esses intelectuais desempenharam, também, um papel impor-

tante junto a grupos cívicos que se organizaram em torno da ques-

tão da proteção à natureza. Destacavam-se associações como o Cen-

tro Excursionista Brasileiro, cujos guias foram credenciados como

guardas florestais; a Federação Brasileira para o Progresso Femini-

no, que tinha a bióloga Bertha Lutz como uma de suas líderes; a

Sociedade de Amigos de Alberto Torres (Armando Magalhães

Corrêa foi um de seus fundadores); a Sociedade Geográfica do Rio

de Janeiro; a Sociedade de Amigos das Árvores (fundada, em 1931,

por Alberto José Sampaio) e a Sociedade dos Amigos do Museu

Nacional (constituída por funcionários do Museu Nacional). Em

São Paulo, Frederico Carlos Hoehne organizou a Sociedade de

Amigos da Flora Brasílica, que incluía em seu quadro de sócios

fundadores, além de cientistas e funcionários públicos, horticultores

e fazendeiros inovadores (Dean, 1996).

Alguns dos cientistas citados destacaram-se não só pela sua

militância em favor da proteção à natureza, mas também pelo fato

de terem escrito textos que visavam discutir teoricamente o assun-

to e propor programas de atuação efetiva (os dados biográficos

usados a seguir vêm de Franco, 2002). Alberto José Sampaio (1881-

1946) entrou para o quadro de professores do Museu Nacional em

1912. Estudioso das Orquidáceas, Filicíneas e Bignoniáceas, foi um

dos mais importantes botânicos brasileiros de sua época e um dos

principais incentivadores da proteção à natureza no Brasil: com

apoio do Museu Nacional e da Sociedade dos Amigos das Árvores,

organizou a Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Nature-

za, realizada no Rio em 1934, da qual foi também o relator; minis-

trou incansavelmente palestras e escreveu sobre a questão da con-

servação da natureza, procurando articular o seu vasto conheci-

mento no campo da biologia com o projeto de nacionalidade pro-

posto por Alberto Torres (ver Sampaio, 1934; 1935; 1926).

Cândido Firmino de Mello Leitão (1886-1948), também profes-

sor do Museu Nacional, era zoólogo de destaque, tendo ocupado a

presidência da Academia Brasileira de Ciências em 1943-1945. Espe-

cialista em aracnídeos, interessou-se também pela distribuição geo-

gráfica dos animais, pela conformação de seus habitats e por suas

formas de comportamento. Dotado de extensa erudição, defendeu

em muitos de seus escritos a conservação da natureza, especial-

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1035

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

mente no interesse do desenvolvimento da ciência (ver Leitão, 1947;

Leitão, 1940; Leitão, 1935).

Frederico Carlos Hoehne (1882-1959) atuou sobretudo em São

Paulo, onde trabalhou desde 1917. Primeiramente, ligou-se a uma

Seção de Botânica que migrou por diversas repartições públicas.

Em 1942 fundou o Instituto de Botânica e o Jardim Botânico do

Estado, os quais dirigiu até 1950. Administrou, também, a Reserva

Biológica do Alto da Serra de Cubatão e organizou campanhas,

entre 1924 e 1926, pela preservação das florestas do Jabaquara e do

Morro do Jaraguá. A sua formação, no entanto, se deu no Museu

Nacional, no Rio de Janeiro, instituição onde iniciou, em 1907, como

jardineiro-chefe, a sua carreira de funcionário público, e onde apren-

deu os segredos da história natural, sobretudo da botânica, com

Alberto José Sampaio. Durante a sua vida profissional, viajou por

grande parte do Brasil, tornando-se um profundo conhecedor da

biogeografia do país. Escreveu sobre as possibilidades de aprovei-

tar, sem comprometer, os recursos naturais nas diversas regiões, e

sobre locais em que poderiam ser criadas reservas de proteção da

fauna e da flora (Hoehne, 1937; 1930a; 1936; 1930b; 1949; 1943-

1951).

O presente artigo analisa O sertão carioca, livro de autoria de

Armando Magalhães Corrêa (1889-1944) publicado pela Imprensa

Nacional, em 1936. Ele caracteriza bem o tipo de pensamento pro-

duzido na década de 1930 sobre a proteção da natureza no Brasil.

O foco na obra de Corrêa justifica-se também pela pouco conhecida

influência que ele exerceu sobre uma geração mais nova de cientis-

tas, que desempenhou um papel importante para o surgimento do

ambientalismo brasileiro principalmente nas décadas de 1970 e 1980,

entre os quais podemos mencionar Alceo Magnanini, Adelmar

Coimbra Filho, Harold Edgard Strang, Luiz Emygdio de Mello

Filho, José Cândido de Melo Carvalho, Wanderbilt Duarte de Bar-

ros e Augusto Ruschi (sobre essa geração mais nova de conserva-

cionistas brasileiros, ver Urban, 1998; Medeiros, 1995).

O sertão carioca – anotações de um visitante contumaz ao

sertão metropolitano

O carioca Armando Magalhães Corrêa (Rio de Janeiro, 1889-

1944) foi escultor, desenhista, professor e escritor. Iniciou os seus

estudos de nível superior na Escola Militar de Realengo, transfe-

rindo-se mais tarde para a antiga Escola Nacional de Belas-Artes,

onde fez o curso de escultura e foi discípulo de Rodolfo Bernardelli.

Durante o curso, ganhou um prêmio de viagem de estudos ao es-

trangeiro, em 1912, e fez um curso de aperfeiçoamento em Paris.

Participava regularmente de mostras artísticas, como escultor, in-

clusive o Salão Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, tendo

1036

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

2 Consta que O Sertão

Carioca foi publicado

como o volume 167,

do ano de 1933, da

Revista do Instituto

Histórico e Geográfico

Brasileiro. No entanto,

este número do

periódico só foi

impresso pela

Imprensa Nacional em

1936, portanto, com

um atraso de três anos.

obtido várias premiações entre 1910 e 1930. Deu aulas de modela-

gem e de arte decorativa na Sociedade dos Amigos de Alberto Tor-

res, da qual foi um dos fundadores. Existem esculturas de sua au-

toria expostas nos prédios da antiga Câmara dos Deputados e da

Escola Nacional de Belas Artes (ambos no Rio).

Colaborou assiduamente no importante jornal carioca Correio

da Manhã, escrevendo e ilustrando, com desenhos a bico-de-pena,

estudos do passado e do presente da cidade do Rio de Janeiro, in-

clusive as matérias que deram origem ao livro O sertão carioca. Ou-

tras séries de textos publicados no mesmo jornal tiveram os títulos

de “Terra Carioca” e “Ilhas da Guanabara”. Corrêa escreveu pelo

menos mais um livro sobre aspectos históricos da cidade do Rio de

Janeiro, focalizando os chafarizes da cidade, aproveitando artigos

da série “Terra Carioca” (Corrêa, 1939. Os dados biográficos foram

retirados de Sarmento, 1998; Cavalcanti, 1973; Engemann et al.,

no prelo).

Segundo Sarmento (1998), Corrêa era também um naturalista

autodidata. Foi nessa condição que trabalhou por muitos anos como

conservador na Seção de História Natural do Museu Nacional do

Rio de Janeiro. Aprendeu, também por conta própria, a desenhar

plantas e animais, habilidade muito valorizada pelos estudiosos da

botânica e da zoologia do seu tempo, quando eram limitadas as

possibilidades de registro fotográfico de espécimes raros e paisa-

gens agrestes. Os seus conhecimentos de história natural e a sua

capacidade de produzir imagens sobre a natureza o transforma-

ram em professor do Museu Nacional e da Escola de Belas Artes do

Rio de Janeiro.

Após muitas excursões de campo a Jacarepaguá, Barra da Tijuca

e Guaratiba, e às encostas do maciço da Pedra Branca, acabou com-

prando um sítio em Jacarepaguá, onde fixou residência. Com base

nesse sítio, passava fins de semana e períodos mais prolongados

caminhando extensamente e fazendo anotações sobre os aspectos

naturais e humanos daqueles locais então ainda ermos da periferia

da grande urbe carioca.

Como já destacado, Corrêa exercia, também, atividade jorna-

lística. O sertão carioca nasceu de uma série de artigos publicados no

jornal carioca O Correio da Manhã, nos anos de 1931 e 1932. Ramiz

Galvão, diretor da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

(IHGB), pouco depois disso, incentivado por Ricardo Palma e por

Roquette-Pinto, fez que a série de reportagens fosse coligida e edi-

tada na forma de livro,2 baseado, quase todo, em informações pri-

márias recolhidas no trabalho de campo do próprio autor, na forma

de extensas e assíduas caminhadas por trilhas, estradas, fazendas,

areais, praias, lagoas, aquedutos, barragens e pontes. Corrêa, ao

longo de vários anos, fez anotações, conversou com moradores e

compôs excelentes gravuras (ver o Anexo Iconográfico a este artigo),

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1037

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

3 Engemann et alli

(no prelo) sugerem a

possibilidade de este

livro de Armando

Magalhães Corrêa ter

inspirado a concepção

de um livro mais

famoso – e também de

difícil acesso –

intitulado Tipos e

Aspectos do Brasil,

publicado

originalmente pelo

IBGE em 1939. Este

livro é caracterizado

por textos descritivos

da natureza e dos

habitantes de muitas

paisagens naturais

brasileiras,

acompanhados de

excelentes ilustrações

de Percy Lau.

ilustrando as paisagens, os objetos, as casas e os tipos humanos

que encontrava.3

O objetivo do texto era, por meio do estudo de uma região vizi-

nha à cidade do Rio de Janeiro, que compreendia os maciços da

Tijuca e da Pedra Branca e a baixada de Jacarepaguá, chamar a

atenção para o que Corrêa julgava ser o principal problema enfren-

tado pelo país, ou seja, o da falta de assistência, por parte dos pode-

res públicos, às gentes e às terras do sertão. Queria destacar que os

problemas dos sertanejos e dos sertões não ocorriam apenas em

lugares ermos e distantes da capital federal. Começavam a poucas

dezenas de quilômetros do seu centro asfaltado e agitado. Assim:

O problema fundamental no Brasil é o de uma sadia brasilidade,

a começar pelo reflorestamento, a conservação dos mananciais,

para garantia de nossa fauna, e assim possa haver meios de sub-

sistência aos seus habitantes. Particularizando o sertão carioca,

o fiz como exemplo dessa calamidade que abrange todo o terri-

tório brasileiro. (Corrêa, 1936, p. 237)

Corrêa queria mostrar que nas vizinhanças da própria capital

federal existia uma realidade pouco conhecida daqueles que viviam

em meio aos confortos do mundo urbano. Essa realidade ‘sertane-

ja’ representava para ele, no entanto, a condição da maior parcela

da sociedade brasileira. O próprio título do livro incluía a expres-

são ‘sertão carioca’ que, embora constasse de mapas e outros docu-

mentos antigos e da época, buscava causar no leitor um efeito

desconcertante, ao combinar duas palavras como que opostas. A

palavra ‘sertão’ – designação genérica dada até hoje pelos brasilei-

ros citadinos aos lugares ermos, ignotos e inóspitos do vasto inte-

rior brasileiro – era justaposta a ‘carioca’ – gentílico reservado aos

urbaníssimos habitantes da cidade do Rio de Janeiro, metrópole

cosmopolita que fora capital colonial e imperial e ainda era a capi-

tal republicana e a maior cidade do país.

Corrêa descreve, com base em conhecimento de primeira mão e

com forte carga empática, o ambiente e a faina diária dos habitan-

tes desse insuspeitado sertão carioca. Eram tipos humanos os mais

variados, muito diferentes das pessoas encontradas nos subúrbios

e bairros mais centrais do Rio – pescadores, caçadores, machadeiros,

carvoeiros, esteireiras, cesteiros, tamanqueiros, cabeiros, oleiros,

bananeiros, manobreiros de represas, e uma miríade de vendedores

ambulantes que percorriam a área rural, os subúrbios e a área ur-

bana, abastecendo a grande cidade com um grande repertório do

que poderíamos chamar, com liberdade poética, de ‘drogas do ser-

tão’ (expressão muito usada para designar os produtos naturais

extraídos da Amazônia). Esses produtos eram feitos com materiais

extraídos das matas, das águas doces, salobras e salgadas, e dos

campos circundantes.

1038

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

Corrêa examina principalmente os componentes naturais da

paisagem – espécies de animais (inclusive peixes) e de plantas, for-

mações vegetais, relevo, litorais, correntes marinhas, lagoas, rios

(alguns deles mananciais importantes para abastecimento da capi-

tal) e assim por diante. No entanto, o seu olhar recai também sobre

componentes humanos ou influenciados pelos humanos – aque-

dutos e barragens em operação, fortificações abandonadas, estra-

das e trilhas, casas e prédios diversos, sítios e fazendas, animais

domésticos, canoas, barcos, carroças, veículos automotores e ou-

tros meios de transporte, áreas de fabricação de carvão vegetal e

tijolos, áreas de retirada de lenha, oficinas domésticas e instrumen-

tos (como teares e ferramentas de marcenaria) de vários tipos de

artesãos.

A impressão geral do autor era de que a retirada de matérias-

primas das florestas, restingas e mangues estava empobrecendo o

ambiente e colocando em perigo a própria reprodução do modo de

vida dos sertanejos e dos recursos naturais. Um dos exemplos cita-

dos era a questão da lenha no, então, Distrito Federal, que:

não pode ficar sem solução, principalmente pela barateza desse

combustível, que fornece o calor tão indispensável à vida

econômica de um povo, desde a choupana mais humilde à mais

importante indústria. O aumento de ano para ano da população,

nas zonas urbana, suburbana e rural, e do consumo no tráfego

das estradas de ferro e mesmo nas indústrias de todos os gêneros,

o gasto da lenha aumenta proporcionalmente, resultando uma

destruição sistemática de alqueires de matas, que ficam abando-

nadas, depois da derribada, à esterilização, em prejuízo das gera-

ções vindouras e com grande depreciação do solo; precisamos,

pois, cuidar do replantio das árvores de corte. (Corrêa, 1936, p. 69)

A lógica da imprevidência não era recente e eram necessárias

providências urgentes, pois:

A flora carioca foi desde os tempos coloniais devastada pelo ho-

mem, quer para a construção, quer para a lenha e carvão, trans-

formando a exuberante vegetação secular em depauperada capo-

eira. As nossas serras e planícies, pobres pelas constantes quei-

mas, transformaram-se completamente, só recebendo pelos ven-

tos espécimes de imigração. Assim é preciso que o governo proíba

esse abuso, pois, sem a sistematização do corte e o replantio obri-

gatório, estaremos perdidos. (Corrêa, 1936, p. 73)

Corrêa defendia o reflorestamento com essências nativas e con-

siderava que o eucalipto – com o qual se ensaiaram no Brasil os

primeiros esforços de replantio de florestas em larga escala – secava

e esterilizava a terra, devendo ser plantado apenas em alagados e

nas margens das estradas de ferro (sobre a trajetória do eucalipto

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1039

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

1040

no Brasil, ver Leão, 2000). Para ele, as matas sentiam falta de árvo-

res nutridoras da fauna, razão pela qual muitas aves e animais,

que encantavam os cariocas, estariam desaparecendo. A experiên-

cia de replantio da Floresta da Tijuca, realizada ainda no Império,

era para Corrêa motivo de orgulho nacionalista e de júbilo de na-

turalista:

O patriotismo, o bom senso e o amor pela natureza tudo podem:

o exemplo aí está em Manoel Gomes Archer que, não sendo botâ-

nico, nem técnico, nem especialista, mas sim um apaixonado da

floresta, tornou-se o precursor da silvicultura no Brasil, na obra

gigantesca que executou, cobrindo com verdadeira cúpula

verdejante esse templo da natureza, sustentado por miríades de

colunas de essências nacionais, como se fosse uma incomensu-

rável sala hipostila, orgulho dos filhos desta terra, a Floresta da

Tijuca. (Corrêa, 1936, p. 19)

No entanto, mesmo nas matas da Tijuca (ver Drummond, 1997),

na época sob a responsabilidade da Inspetoria de Águas e Esgotos

do Rio de Janeiro, Corrêa assinalava que a caça era praticada sem

que as autoridades tomassem providências. Da Barra da Tijuca a

Sernambetiba, nas matas do maciço da Pedra Branca e, principal-

mente, nos mananciais, onde a fauna procurava refúgio, Corrêa

era testemunha da perseguição implacável a ela. Ele defendia a ne-

cessidade de uma legislação imediata, pois: “Sem código rural, flo-

restal e leis que regulamentem a caça e a pesca no Distrito Federal,

teremos, para breve, a terra carioca transformada em um deserto”

(Corrêa, 1936, p. 173).

Corrêa, embora admirasse os sertanejos peri-urbanos que en-

trevistava e cujas atividades descrevia tão bem, não os poupava da

sua parcela de responsabilidade pelas alterações ambientais denun-

ciadas. Para ele, na maior parte das vezes, era a própria população

residente que a devastava, apesar de necessitar da terra e dos seus

recursos, sem ter consciência do prejuízo que causava: “Estes po-

bres trabalhadores não calculam o mal que fazem a eles e aos

seus descendentes. O Nordeste teve as suas matas e, por culpa

de seus habitantes, é, hoje, deserto” (Corrêa, 1936, p. 125).

Ao contrário do que comumente se diz hoje em dia a respeito

dos cientistas ‘protetores da natureza’ dessa geração, Corrêa mos-

tra tanta sensibilidade em relação às chamadas ‘questões sociais’

quanto seria possível a um cientista natural de sua época. Ele rela-

cionava a fragilidade da proteção da natureza do ‘sertão carioca’

diretamente às precárias condições de vida dos seus habitantes. Fazia

isso de uma maneira certamente menos empática que a maioria dos

defensores atuais das supostas ‘virtudes ambientalistas’ das cha-

madas ‘populações tradicionais’, mas era muito mais percuciente,

pois enxergava as nuances.

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

Corrêa não idealizava a vida dura dos sertanejos cariocas, nem

exagerava as suas virtudes ‘ambientalistas’. Para ele, a população

pobre que habitava o ‘sertão carioca’ estava quase completamente

carente de assistência; faltavam-lhe saneamento, escolas e assistên-

cia médica. O fruto do seu trabalho era mal remunerado pelo pró-

prio Estado, ou acabava por gerar lucros nas mãos de intermediá-

rios, açambarcadores e rendeiros. Corrêa acreditava até na possibi-

lidade de que os próprios sertanejos, na medida em que as autori-

dades lhes proporcionassem a necessária assistência e elaborassem

as leis adequadas, se transformassem nos principais protetores do

seu ambiente. Corrêa defendia, por exemplo, em relação à Lagoa de

Marapendi, situada entre as restingas de Jacarepaguá e Itapeba,

que ela fosse:

entregue à proteção da Confederação dos Pescadores do Brasil,

para serem conservadas e aumentadas as espécies de nossa fauna,

como reserva biológica lacustre, pois os dirigentes dessa institui-

ção são verdadeiros patriotas pelo auxílio moral e material que

dispensam a essa justa causa da Proteção à Natureza. (Corrêa,

1936, p. 153)

Muitos pensam que essa idéia de conservar a natureza com a

participação das populações residentes é uma inovação radical dos

cientistas sociais e dos ambientalistas brasileiros dos anos recentes.

Nesse caso, Corrêa propunha uma associação instituída e organi-

zada, ciente de seus próprios interesses e dos interesses que seriam

os da “pátria como um todo”. Ele acreditava, portanto, que em-

bora as populações sertanejas tendessem a uma existência mais

autônoma e em harmonia com o ambiente, era necessário lhes pro-

porcionar, por meio da educação, uma formação moral e patriótica,

além de conhecimentos técnicos. A assistência médica e sanitária

deveria lhes garantir os confortos da vida moderna. Em suas

andanças pelos locais mais ermos do ‘sertão carioca’, freqüentemente

rejubilava-se com os seus habitantes e com a paisagem na qual

viviam e da qual tiravam o seu sustento:

Em cada sítio novo aparece uma observação interessante, quer da

fauna, flora ou costumes de seus habitantes; é um renovar cons-

tante de emoções próprias para aqueles que procuram coisas no-

vas e inéditas. Essa região, quer pela quantidade de árvores frutí-

feras, quer pelo afastamento do centro populoso e dificuldade de

condução, torna-se isolada e, portanto, ambientada para um ver-

dadeiro viveiro da nossa fauna. (Corrêa, 1936, p. 160)

Corrêa defendia a necessidade de uma regulamentação eficaz que

garantisse a sobrevivência, no Brasil, do que considerava uma na-

tureza inigualável. Assim, em relação à questão do controle sobre

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1041

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

a caça, apresentava recomendações que levavam em conta os usos

humanos da fauna, da flora e das águas das florestas, recomenda-

ções essas que não divergem radicalmente dos preceitos da recente

Lei dos Crimes Ambientais:

a) a caça deverá ser regulamentada, tendo por fim defender a nos-

sa fauna;

b) as licenças deverão ser dadas aos naturalistas oficiais e aos ama-

dores, somente válidas por um ano;

c) não deve ser permitida a caça nas matas dos nossos mananciais

nem em nossas reservas biológicas e florestais, para refúgio e

nidificação de nossa fauna;

d) deverá ser proibida a caça de animais ou aves tidas como úteis,

destruidora dos insetos e répteis nocivos, como por exemplo, o

tamanduá e o tatu, os saneadores de nossas terras, o primeiro

como perseguidor da formiga e o segundo do cupim;

e) deverá ser expressamente proibido matar as fêmeas acompanha-

das de seus filhos, assim como os animais que ainda não te-

nham chegado ao pleno desenvolvimento;

f) a caça só deverá ser permitida nos meses de março a agosto, com

severas penalidades aos infratores;

g) deverão ser criadas reservas naturais integrais, constituídas em

domínios nacionais intangíveis, de acordo com o “Office

International pour la Protection de la Nature”, em suas legisla-

ções, pois o Brasil é um de seus signatários.

(Corrêa, 1936, p. 174)

Estávamos, segundo Corrêa, defasados, no que diz respeito à

proteção da natureza, até mesmo em relação aos países africanos,

considerados sempre em sentido pejorativo, pois em lugares como

o Camerum (atual Camarões) já havia, segundo ele, leis e parques

nacionais estabelecidos com o propósito de:

assegurar a conservação das espécies animais e vegetais, as parti-

cularidades geológicas, mineralógicas ou geográficas, conjunto

que constitui o aspecto local do país, criados talvez para o interes-

se da ciência e para evitar o desaparecimento das riquezas natu-

rais em detrimento dos interesses econômicos futuros. (Corrêa,

1936, p. 174)

Desse modo, devíamos criar os nossos parques nacionais, com

o objetivo de proteger uma natureza que, além de preencher as

nossas necessidades econômicas, era fonte de conhecimento cientí-

fico, apreciação estética e de identidade nacional. Anos antes das

primeiras leis conservacionistas e da criação dos primeiros parques

nacionais brasileiros, ele defendia parques a serem estabelecidos

como verdadeiros santuários, onde:

1042

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

Toda a caça ou pesca, todas as explorações florestais, agrícolas ou

mineiras, as escavações ou pesquisas, sondagens, desmontes ou

construções, os trabalhos tendentes a modificar o aspecto do ter-

reno ou da vegetação, todo ato de natureza a trazer perturbações

à fauna, toda introdução de espécies zoológicas ou botânicas, quer

sejam indígenas ou importadas, selvagens ou não, serão estrita-

mente interditas sobre toda a extensão dos parques nacionais

assim constituídos. E será proibido, sem autorização do adminis-

trador, penetrar, circular ou acampar nessas reservas, como in-

troduzir armas de fogo, armadilhas e cães. (Corrêa, 1936, p. 174)

Assim, Correa, ao mesmo tempo em que enxergava nas popula-

ções ‘sertanejas’ cidadãos capazes de resguardar com a sua presen-

ça e as suas atividades o patrimônio natural da nação, previa, anos

antes da criação do primeiro parque nacional brasileiro, a necessi-

dade de haver áreas a serem submetidas a formas mais severas de

proteção. No seu ideal de paisagem conservada, portanto, estavam

contempladas duas grandes dimensões – que mais tarde ganharam

os nomes de “usos diretos” e “usos indiretos” dos recursos natu-

rais, ou, ainda mais modernamente, de áreas de “uso sustentável”

e outras de “proteção integral”.

Tendo em vista o atraso do Brasil na criação de reservas estrita-

mente protegidas, Corrêa fazia um apelo eloqüente às autoridades:

Assim, senhores do poder, criai as nossas reservas ou parques

nacionais, aproveitai as matas dos nossos mananciais,

transformais a lagoa de Marapendi em reserva biológica da nossa

fauna lacustre, como um viveiro permanente para a conservação

das espécies, e assim teremos começado a verdadeira defesa da

natureza. (Corrêa, 1936, p. 175)

A proteção à natureza no âmbito de um projeto nacional

A proteção à natureza por meio da criação de áreas de reserva,

no entanto, deveria se inserir em um projeto mais amplo de

brasilidade, que teria na relação entre o homem e a terra a sua

principal base de sustentação. As palavras de Corrêa a seguir trans-

critas atestam a vinculação de seu ideal sobre a natureza com o

ideal, tão em voga na sua época, de construção da nacionalidade:

A riqueza de um povo, principalmente o nosso, em formação, está

na vida originária das pequenas lavouras e indústrias, que for-

mam a parte econômica e básica dele; um país, sem meios pró-

prios de subsistência e sem meios de obter os utensílios de seu uso

doméstico, não vive, vegeta, são ensinamentos elementares da

geografia humana... As grandes indústrias, as valorizações, os

empréstimos e os colonos são balões de oxigênio, que não resol-

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1043

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

1044

vem o problema de uma nacionalidade, como a nossa, que preci-

sa viver por si e para si. (Corrêa, 1936, p. 236-7)

Para Corrêa, a sociedade brasileira deveria se desenvolver a par-

tir de um projeto político original, que levasse em conta as particu-

laridades do meio natural e valorizasse a população nacional, espe-

cialmente os sertanejos, que viviam em contato mais direto com a

natureza, “fonte de toda a riqueza e beleza de um povo”. No en-

tanto, mesmo no Rio de Janeiro, capital federal, os habitantes dos

sertões estavam “abandonados completamente pelos poderes pú-

blicos, sem código rural, sem assistência médica eficiente, sem

instrução adequada, vivem esquecidos nessa vasta região do Dis-

trito Federal, como se não fossem brasileiros” (Corrêa, 1936, p. 236).

Vale acrescentar que a análise que Corrêa fazia da sociedade bra-

sileira era fortemente influenciada pelo pensamento de Alberto Tor-

res (1865-1917), notório propugnador de um ‘projeto nacional’

integrador e autoritário. Para ilustrar as suas opiniões, Corrêa ci-

tava trechos de um texto de Torres, As fontes da vida no Brasil, entre

os quais podemos destacar o seguinte:

Os brasileiros são todos estrangeiros na sua terra, que não apren-

deram a explorar sem destruir, e que têm devastado com um des-

cuido de que as afirmações dos meus trabalhos dão ainda um

pálido reflexo. Os que habitam as cidades fazem-se, por sua vez,

ainda mais estrangeiros, exibindo uma fictícia civilização de lu-

xos mentais e de luxos materiais, inteiramente alheios à vida na-

cional; e os que nos dirigem e nos governam, estranhos à realida-

de da nossa existência, agitam e mantêm essa efervescência de

interesses e paixões que formam toda a superfície da nossa vida

pública, com o fervilhar de atos, e, principalmente, com a brilhan-

te ebulição intelectual, que lhe é própria – opostos, e até hostis aos

sentimentos, aos interesses e aos direitos da Nação, e de que a

atitude crítica e condenatória, comum a quase todos os nossos

intelectuais, é o expressivo e deplorável modelo... Deste estado de

desencontro, de ignorância e de conflito, entre a terra e os seus

habitantes, entre as raças e o meio cósmico, e entre as raças, o

meio, as instituições, os costumes e as idéias, resultam os traços

que formam o relevo convulsionado da nossa estrutura nacional.

(Torres, citado por Corrêa, 1936, p. 237)

Corrêa defendia o estabelecimento de um vínculo mais direto do

homem brasileiro com a terra e a adoção de um estilo de vida fru-

gal. Embora não dispensasse a disseminação ampla dos confortos

trazidos pela modernidade, principalmente aqueles que garantiam

conquistas nas áreas da saúde, do saneamento, da educação e da

tecnologia aplicada, considerava desnecessários os luxos caracte-

rísticos de uma sensibilidade por demais afetada pela vida urbana.

Ele propunha um modelo de sociedade em que fossem reduzidos os

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

desequilíbrios entre a cidade e o campo e no qual a percepção esté-

tica da natureza e a utilização dos recursos econômicos por ela

proporcionados configurassem um desenho harmônico. Fica evi-

dente a idéia de uma totalidade orgânica, unindo homem e nature-

za, produto, de um lado, de uma perspectiva romântica, e, de ou-

tro, da moderna ciência da ecologia.

Em O sertão carioca aparecem também as mencionadas preocupa-

ções de Corrêa com a relação entre a proteção da natureza e um

projeto nacionalista, cujo objetivo era a reorganização da socieda-

de brasileira. A respeito desse projeto, Corrêa citava Alberto

Sampaio, seu colega do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que ele

considerava a maior autoridade nos assuntos ligados à conserva-

ção da natureza. O trecho, extraído de uma conferência pronun-

ciada por Corrêa na Sociedade Nacional de Agricultura, é repre-

sentativo das estratégias elaboradas com o propósito de conquistar

adeptos para a causa da proteção à natureza:

O lema – rumo aos campos – tem sua efetividade dependente

desse sistema que, encarando por outro lado o turismo, que se

pronuncia cada vez mais intenso no Brasil, não se poderá limitar

à essência quantitativa e qualitativa do povoamento, a ser basea-

do desde logo no trabalhador nacional, mas abranger todos os

fatores úteis, quais sejam, dentre outros, a tranqüilidade, o con-

forto possível, e a alegria da vida rural, as belezas da natureza

protegida pelo homem e os lenitivos da cinematografia e da

radiotelefonia à monotonia da vida rural etc. Enfim, toda série de

fatores que determinam o apego ao solo e à vida agropecuária ou

de outras indústrias extrativas rurais. Na África, na Ásia e em

todas as regiões assoladas pelas endemias, o habitat rural tem

como preocupação preliminar o saneamento; onde impere o

banditismo e desrespeito à vida e à propriedade, faz-se mister

polícia e assistência judiciária enérgica; onde domine o empirismo

retrógrado, faz-se mister assistência agronômica e zootécnica,

todas essas interferências governamentais, devendo ser perma-

nentes e progressivas, como elemento de um sistema demogênico

e educativo adequado, a ser mantido sem desfalecimento; o senso

estético exterioriza-se por fim como conse-qüência. (Sampaio, ci-

tado por Corrêa, 1936, p. 238)

O sertão carioca encerra-se com uma conclamação ao “esforço

abnegado dos verdadeiros patriotas”, que desejam um “Brasil gran-

de e forte”, com “leis brasileiras para os brasileiros”, elaboradas

mediante estudos “nossos” e à “nossa feição”. Propõe colocar em

prática um complexo programa de reformas que priorizasse:

1) Saneamento rural:

a) Profilaxia de infecções e infestações;

b) Profilaxia da inanição e moléstias de carência;

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1045

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

c) Combate ao alcoolismo;

d) Eugenia.

2) Educação rural: ensino obrigatório, de acordo com o meio;

3) Polícia e assistência judiciária;

4) Povoamento, tendo por base o sertanejo e como condicionantes:

a) Açudagem e outras obras hidráulicas no Nordeste;

b) Pequenas indústrias rurais;

c) Grandes indústrias;

d) Habitat disperso, habitat aglomerado e habitat misto, con-

forme as zonas;

e) Estradas de rodagem;

f) Turismo, monumentos naturais, arquitetura paisagística;

g) Reflorestamento, caça, pesca, reservas naturais (florestas

protetoras, mananciais etc.);

h) Crédito agrícola;

i) Comércio rural especializado: bancos rurais, cooperativas,

feiras, transportes etc.;

j) Latifúndios e suas divisões em granjas ou pequenas pro-

priedades;

k) Combate ao loteamento rural, sem observância do tipo

próprio e que deve comportar parques, estradas arborizadas

e todas as condições de higiene e eugenia;

l) Desenvolvimento adequado da agricultura, da pecuária e

das indústrias, sob moderno controle estatístico, preven-

tivo de superprodução, para evitar as contingências de va-

lorizações fictícias.

(Corrêa, 1936, p. 238-9)

De novo, Corrêa escreve como um cientista natural (ainda que

autodidata) conservacionista da década de 1930, mas profundamente

preocupado com aspectos sócio-econômicos de fundo da sociedade

brasileira, desmentindo os clichês contemporâneos de que homens

como ele não se preocupavam com pessoas, mas apenas com ani-

mais e plantas.

Corrêa tinha, na verdade, forte simpatia pelas populações do

‘sertão carioca’ que ele conhecia tão bem, e em primeira mão, e cuja

vida descreveu tão bem, talvez melhor do que qualquer outro. Como

já destacamos, ele admitia que, além de serem alvo de políticas de

assistência social, sobretudo nas áreas de saúde e educação, os ser-

tanejos cariocas poderiam ser um elemento ativo na proteção da

natureza.

Com efeito, o seu livro exerceu considerável influência sobre

diversas associações da cidade do Rio de Janeiro, incluindo clubes

cívicos, associações de professores e sindicatos de pescadores (Dean,

1046

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

AGRADECIMENTO

Os autores agradecem

a Rogério Ribeiro de

Oliveira, Dina Lerner

e Regis Argüelles

pelas informações

repassadas e pela

cessão de diversos

documentos

pertinentes.

1996). O tipo de engajamento representado por Corrêa indicava a

inserção da conservação da natureza em um movimento mais am-

plo de reforma social e de resgate de comunidades que hoje chama-

ríamos de ‘tradicionais’, um movimento que pressionava autori-

dades do governo federal e que em alguma medida foi ouvido por

elas. Indicativo de suas relações e influência pessoal é o fato de

Corrêa ter sido um dos fundadores, em 1932, da Sociedade de Ami-

gos de Alberto Torres, da qual participaram personalidades que

tiveram destacada participação política no período Vargas. Entre

elas, destacam-se Sabóia Lima, Alcides Gentil, Cândido Mota Fi-

lho, Francisco José de Oliveira Viana, Juarez Távora, Ari Parreiras

e Plínio Salgado (Kuntz, 2001).

É fácil ‘torcer o nariz’ hoje para o viés autoritário do reformismo

nacionalista de Vargas e seus contemporâneos e, assim, diluir a

importância dos apelos desses conservacionistas em prol da natu-

reza brasileira e – sim – dos cidadãos brasileiros mais desvalidos,

habitantes dos sertões ermos e dos nem tão ermos. No entanto,

numa época como a atual, em que nos acostumamos a ouvir e ler

freqüentes e altissonantes afirmações sobre a importância da natu-

reza para a identidade brasileira, para o bem-estar e para o próprio

futuro dos brasileiros, o texto marcadamente descritivo e modera-

damente ‘doutrinário’ de Armando Magalhães Corrêa sobre o ser-

tão carioca é refrescante e instrutivo. Está a merecer uma reedição

crítica.

Corrêa não poderia ter sido mais empático em relação aos ser-

tanejos cariocas, a não ser que professasse alguma linhagem de

ideologia socialista, o que ele aparentemente não fez. Exigir de

um cientista natural ‘despolitizado’ uma postura socialmente

hiper-sensível – tão generalizada entre os ambientalistas ‘sociais’

da atualidade – é um anacronismo que beira o ‘patrulhamento’

ideológico, uma atitude que impede uma avaliação adequada das

idéias de Corrêa, dos seus contemporâneos e dos seus seguidores.

Por último, cabe destacar que o livro de Corrêa é, sim, instigan-

temente ‘anacrônico’, mas por outro motivo. Ao descrever com

detalhes paisagens naturais e rurais que hoje em dia estão quase

de todo apagadas pela expansão urbana, e ao abordar com simpa-

tia os tipos humanos desaparecidos desse sertão peri-urbano,

Corrêa nos incita a aprender mais sobre paisagens e pessoas simi-

lares que sobrevivem em muitos outros sertões ainda existentes

pelo Brasil afora.

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1047

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

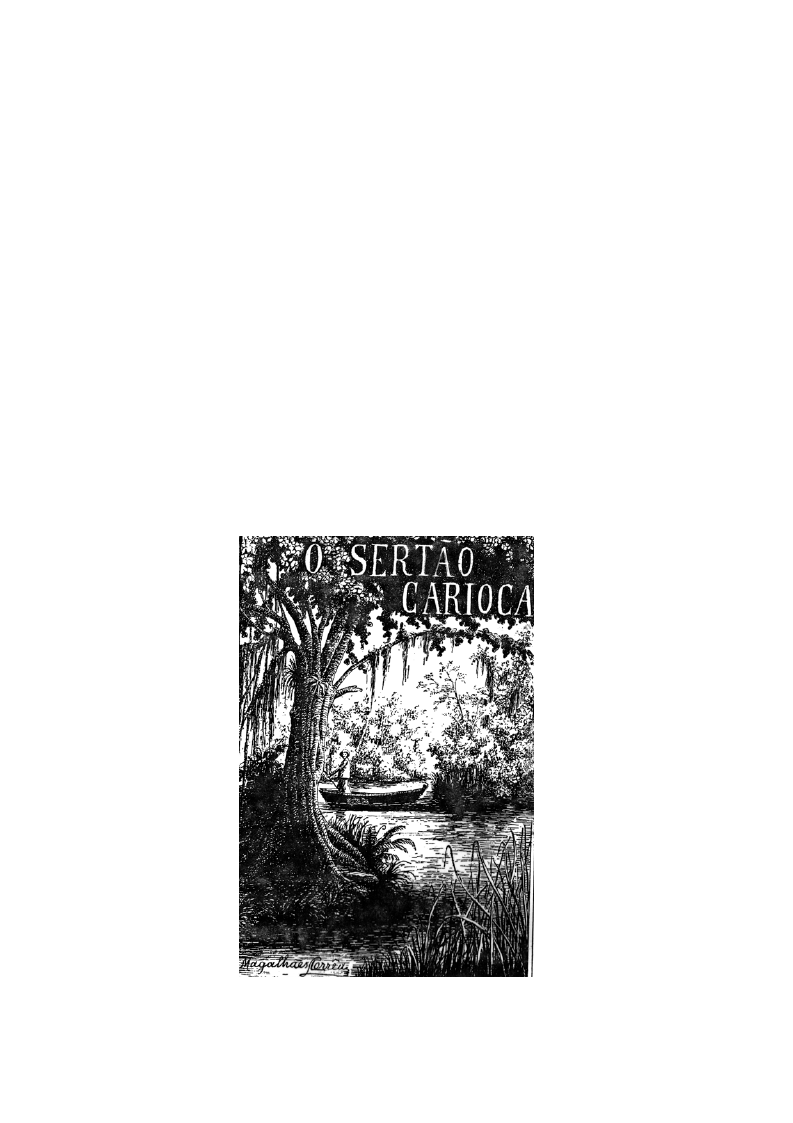

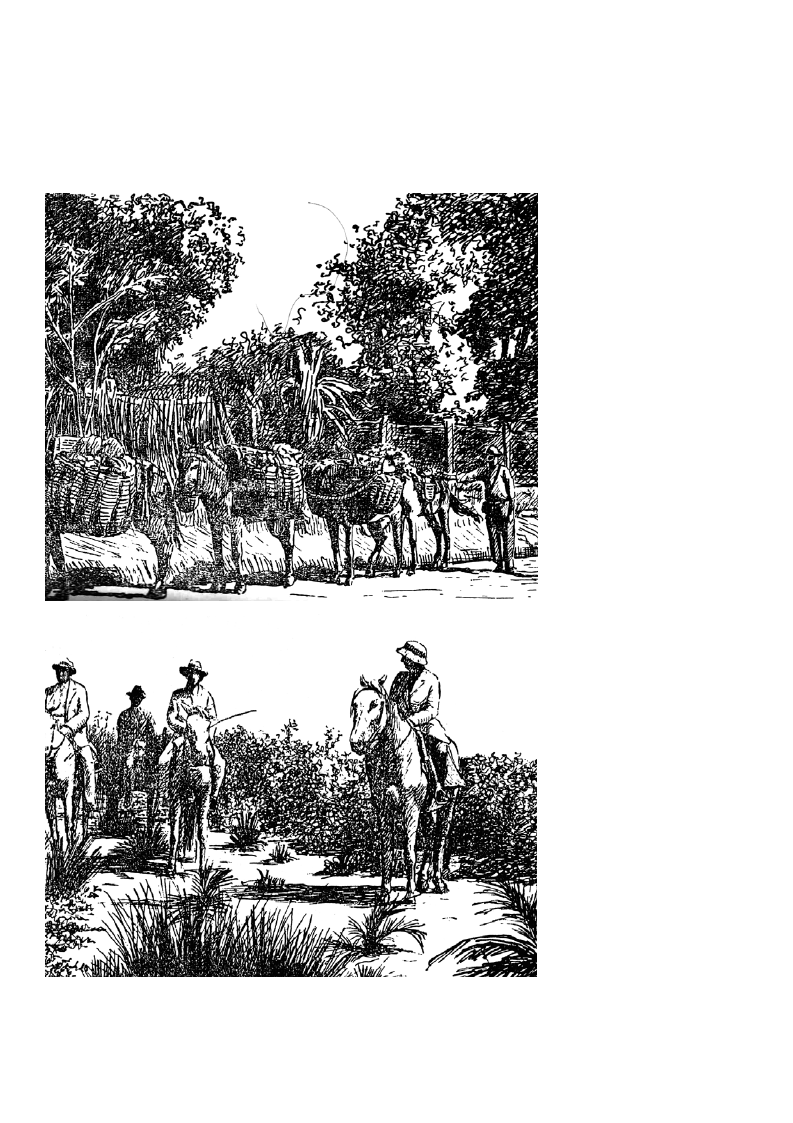

Anexo Iconográfico

Ilustrações selecionadas de O sertão carioca, de Armando Magalhães Corrêa

Durante as suas excursões ao ‘sertão carioca’, Armando Magalhães Corrêa fazia ano-

tações sobre paisagens naturais, atividades produtivas, prédios e equipamentos (açudes,

pontes, barragens etc.), registrando ainda informações obtidas em entrevistas e obser-

vações sobre os habitantes. Desenvolvia essas anotações de campo para compor os tex-

tos dos diversos capítulos de O sertão carioca.

Corrêa recolhia também elementos para compor ilustrações relacionadas a cada capí-

tulo. Essas ilustrações, feitas a bico de pena, registram paisagens, construções e perso-

nagens daquela periferia urbana de há muito incorporada à cidade e para sempre altera-

da. Na escassez ou mesmo ausência de outras formas de documentação visual de muitos

recantos remotos que Corrêa visitava nos anos 1920-1930, essas ilustrações, além de

suas qualidades intrínsecas, têm hoje um grande valor como registros raros de paisa-

gens e pessoas que não mais existem nos locais por ele assiduamente percorridos.

Segue-se uma seleção das dezenas de ilustrações estampadas na edição original de

O sertão carioca. Cada ilustração está acompanhada da legenda original, escrita pelo au-

tor, da página e do capítulo da edição original, e de um breve comentário redigido pelos

autores do presente artigo.

1048

Capa de O sertão

carioca

Retrata a natureza e

a gente do ‘sertão’,

personagens

principais do livro.

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

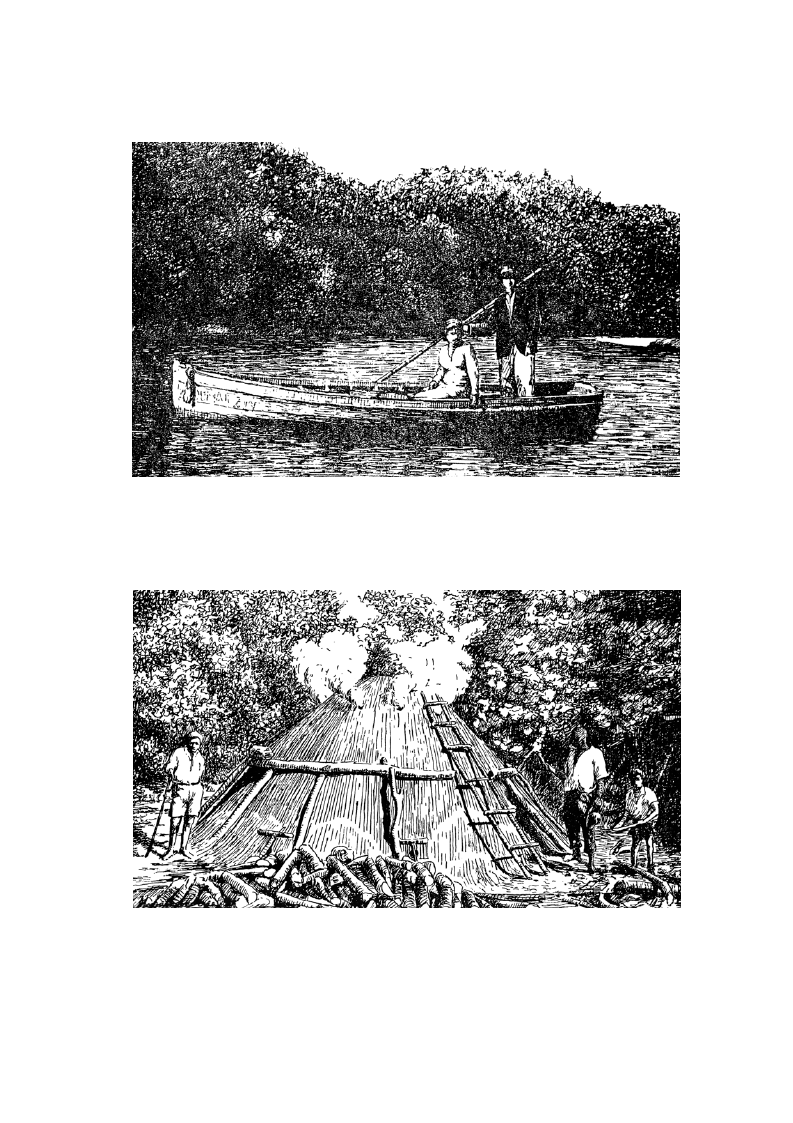

“Passagem em caíque do continente à restinga de Jacarepaguá – Barra da Tijuca” p. 56, Capítulo 2 (item III)

O pescador, considerado por Corrêa como parceiro potencial na proteção à natureza, trabalhava também no

transporte de turistas que, nos fins de semana, faziam passeios e piqueniques na restinga de Jacarepaguá. Fazia isso

nas horas vagas, como forma de complementar a sua renda. Oferecia mesas e ambiente aconchegante para o

lanche, à sombra de pitangueiras, pelo que cobrava uma pequena taxa.

“O balão em pleno funcionamento – Cafundá” p. 88, Capítulo 2 (item V)

Um dos maiores usuários da madeira do ‘sertão carioca’ era o carvoeiro. Ele empregava a rudimentar técnica do

‘balão’ para produzir carvão vegetal, usado como fonte de calor em inúmeras indústrias urbanas. A demanda era

grande e fixa. O carvoeiro derrubava qualquer tipo de mata e aproveitava todas as espécies lenhosas, sem se

preocupar com replantios ou com o desnudamento de encostas muito inclinadas.

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1049

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

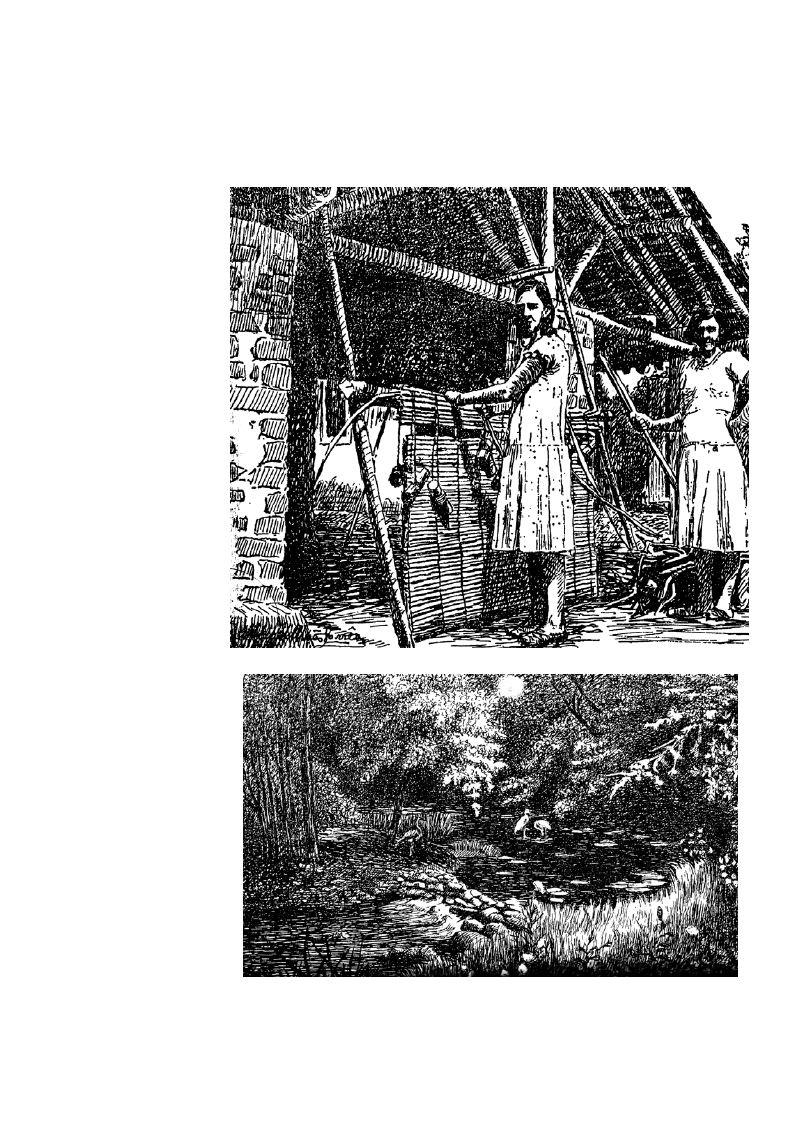

“O tendal (tear) das

esteiras – Pavuna”

p. 96, Capítulo 2

(item VI)

A indústria das

esteiras era

tradicionalmente

uma atividade

feminina e familiar.

Ainda pequenas, as

meninas aprendiam

as técnicas com as

suas mães. A

matéria-prima

empregada eram as

fibras de tabua,

junco e tiririca,

plantas

características de

beiras de rios e

lagoas e de lugares

pantanosos. O

comércio ficava por

conta dos homens,

que transportavam a

carga em lombos de

burros ou em

carroças.

“A natureza”

p. 106, Capítulo 2

(item VIII)

Desenho que revela a

sensibilidade do autor

para as paisagens

naturais, reproduzindo a

riqueza e diversidade da

flora em harmonia com

elementos da fauna – as

garças. O apurado

sentido estético e a

precisão dos traços

fizeram de Corrêa um

profissional solicitado e

respeitado, tanto na

Escola de Belas Artes do

Rio de Janeiro como no

Museu Nacional.

1050

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

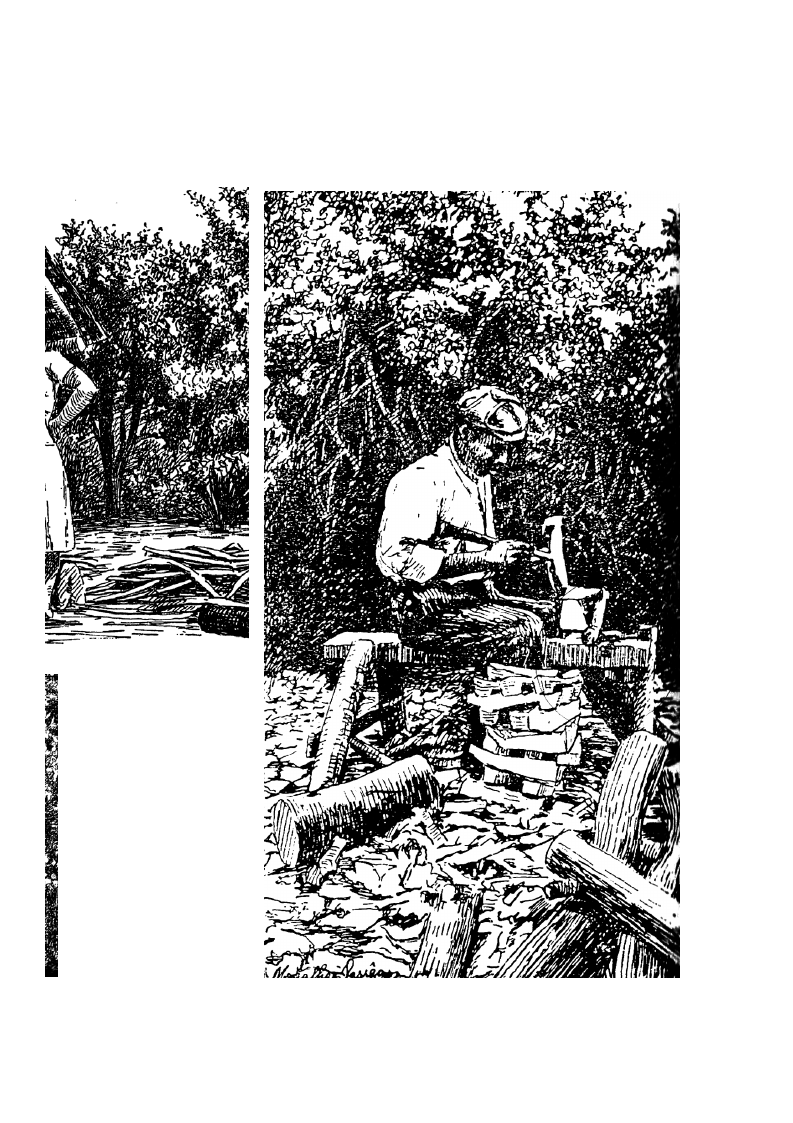

“O tamanqueiro”

p. 116, Capítulo 2

(item VIII)

O tamanqueiro usava

madeiras selecionadas do

‘sertão carioca’ para

fazer tamancos, calçados

então muito populares

nas cidades. A árvore

mais usada era a

‘tamanqueira’ ou

‘caixeta’ (Tabebuia

obtusifolia), encontrada

em matas alagadas no

entorno das lagoas da

baixada de Jacarepaguá.

Além de venderem toras

brutas para fábricas

urbanas, alguns

tamanqueiros fabricavam

calçados nas suas oficinas

artesanais domésticas.

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1051

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

“O cabeiro” p. 125, Capítulo 2 (item IX)

A indústria de cabos (para machados, picaretas, marretas, foices etc.) também

ajudava a derrubar as matas primárias e secundárias do ‘sertão carioca’. O cabeiro

coletava as toras brutas – de árvores e arbustos jovens – de espécies com madeira

resistente e as processava em pequenas oficinas. Usava burros para transportar

os cabos prontos, vendidos às dúzias em feiras suburbanas e fábricas.

1052

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

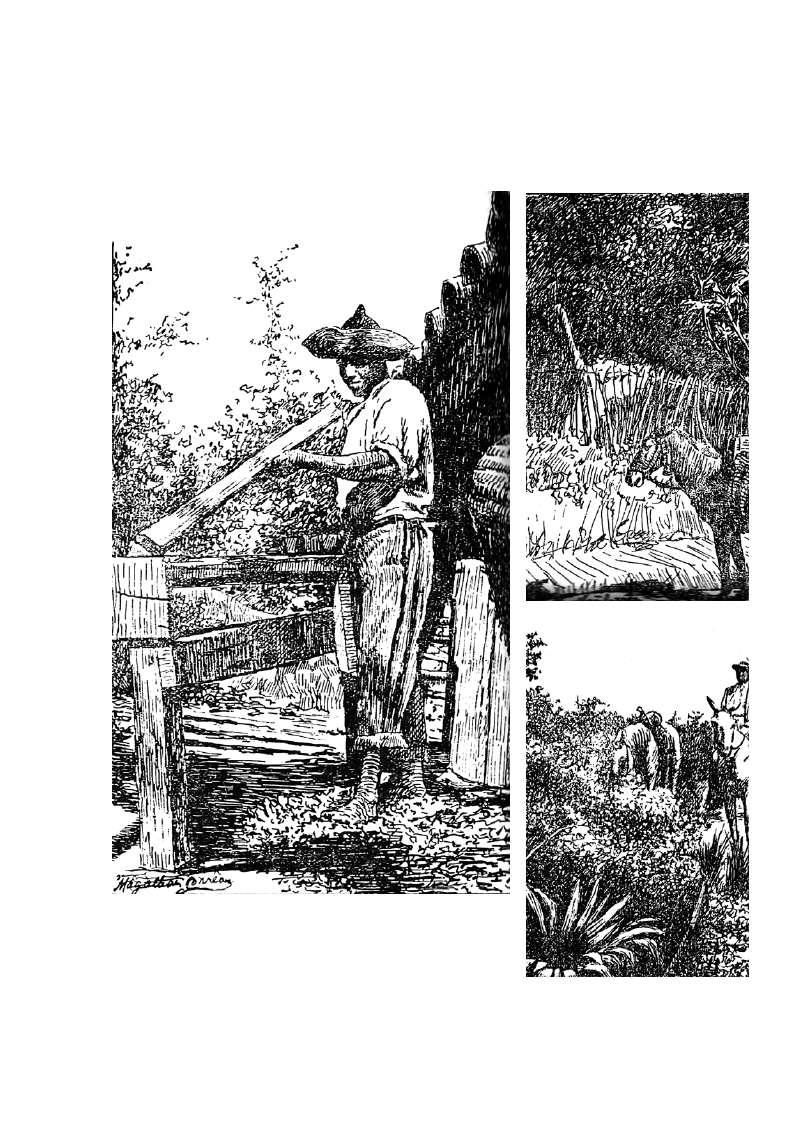

“A tropa de banana”p.

144, Capítulo 2 (item XI)

O tropeiro da banana

viajava durante a

madrugada pelas estradas

rurais para vender o

produto nas feiras

suburbanas e urbanas.

Corrêa estudou a cadeia

produtiva da banana,

chamando a atenção para

os perigos ligados à sua

transformação em cultura

de exportação, pois isso

levaria ao estabelecimento

da monocultura e ao

desmatamento, sem trazer

grandes ganhos para

agricultores e tropeiros,

explorados por

intermediários.

“Restinga de Itapeba entre

a lagoa Marapendy e

Lagoinha”, p. 152, Capitulo

2 (item XII)

Em duas horas,

excursionistas e

naturalistas faziam, a

cavalo, um circuito que ia

do Pontal de Sernambetiba

à Lagoa de Marapendy,

passando pelo rio das

Taxas, pelos campos das

Flechas na Restinga de

Itapeba, pela base do

Morro do Rangel, até

retornar ao Pontal.

Corrêa fez esta excursão

acompanhado de um

morador da região, o

norte-americano J. W.

Finch, e de Paulo Roquette

Pinto, Alberto José

Sampaio, Brade e

Bertha Lutz, embora

provavelmente tenha feito

o mesmo trajeto em

outras ocasiões.

1053

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

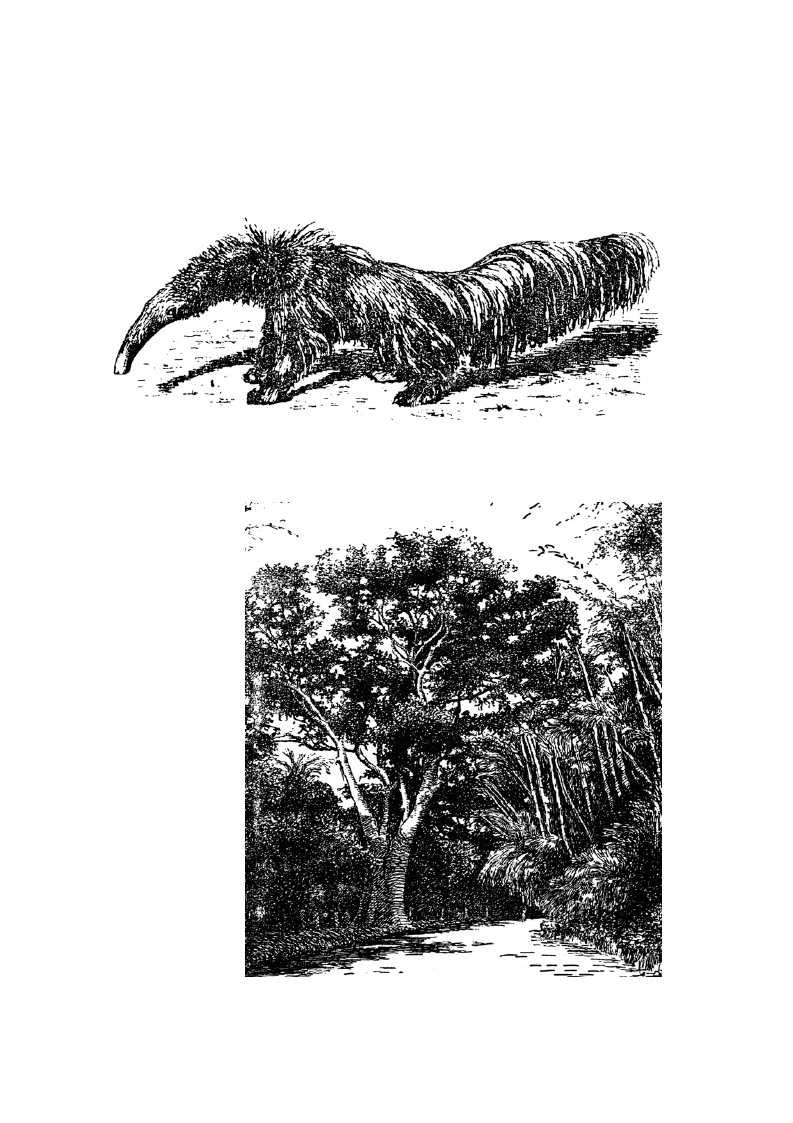

“Tamanduá-bandeira”p. 175, Capítulo 2 (item XIV)

O tamanduá-bandeira (Myrmecophago tetradactyla), edentado encontrado, à época, nos campos e capões de mata do

‘sertão carioca’. Hoje não é mais possível encontrar essa espécie na região. Corrêa demonstrava preocupação de

que isso viesse a acontecer, sugerindo o controle sobre a caça e a criação de reservas naturais integrais, intangíveis.

“Ubaete – grande

árvore – Estrada de

Guaratiba”

p. 184, Capítulo 2

(item XV)

Os caminhos que levavam

ao ‘sertão carioca’, com

paisagens exuberantes –

serras, rios, lagoas,

igapós, restingas, o litoral

e as ilhas –, as localidades

a que davam acesso –

sítios, fazendas,

engenhos, granjas,

represas, colônias de

pescadores, pequenos

povoados etc. –, as

árvores – como jequitibá,

peroba, canela e pau-

brasil – e as histórias das

pessoas foram os temas

dos escritos de Corrêa.

1054

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

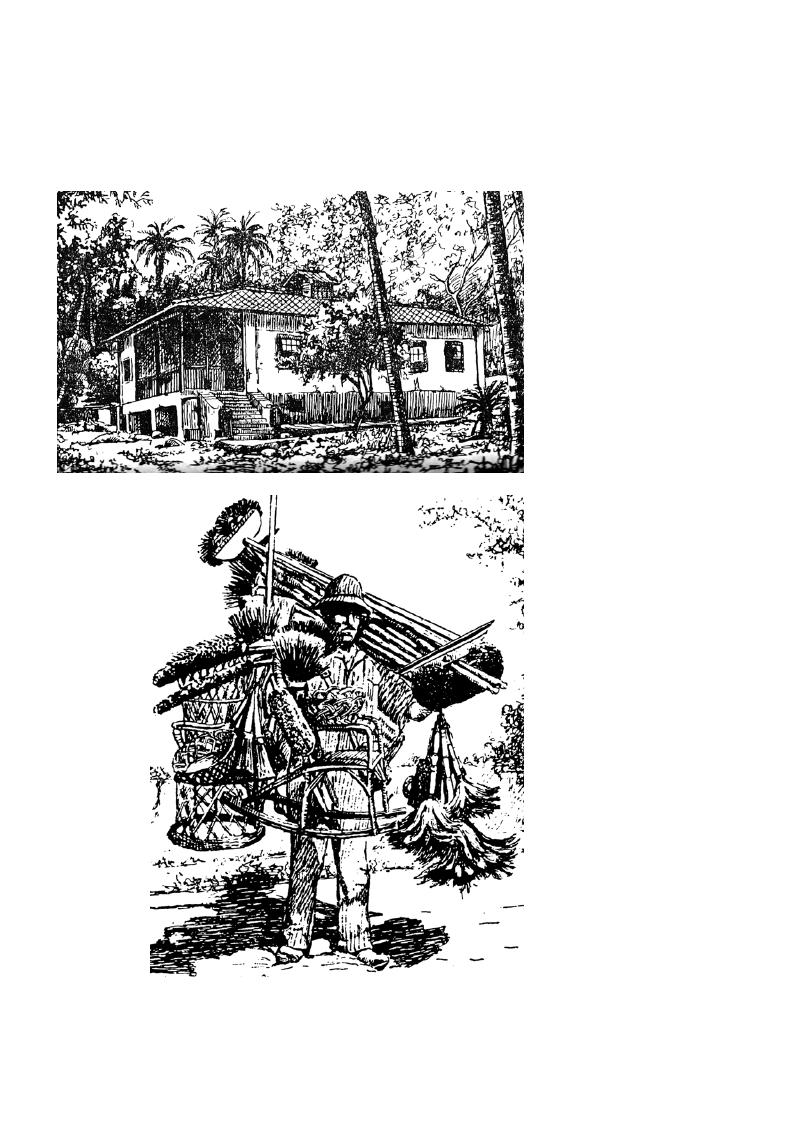

“Casa da Fazenda da

Independência” p. 202,

Capítulo 2 (item XVII)

Este prédio é um componente

histórico do ‘sertão carioca’.

Era a casa da fazenda de

Manuel Gomes Archer

(1821–1905), executor do

reflorestamento que criou a

Floresta da Tijuca. Na década

de 1860, Archer fazia

excursões regulares a essa

fazenda e recolhia mudas de

espécies arbóreas nativas,

usadas no replantio feito no

Maciço da Tijuca. Na época das

excursões de Corrêa, o local

estava sob a guarda de

funcionários do Ministério da

Agricultura.

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

“O vassoureiro” p. 239,

Capítulo 2 (item XXI)

O vassoureiro aparece na

seção “Ambulantes urbanos e

suburbanos” de O sertão

carioca, junto com leiteiro,

quitandeiro, tripeiro,

vendedor de plantas,

pombeiro de aves e outros.

Corrêa chama o vassoureiro

de um “clássico no Rio”, pois

ele percorria “todos os

recantos” da cidade,

vendendo os seus produtos.

Vassouras, escovas e

espanadores tinham

componentes produzidos

provavelmente por outros

moradores do ‘sertão’, como

criadores de aves e cabeiros.

1055

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

1056

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

FONTES

Corrêa, Armando

Magalhães

1936

Corrêa, Armando

Magalhães

1939

Hoehne, Frederico

Carlos

1930a

Hoehne, Frederico

Carlos

1930b

Hoehne, Frederico

Carlos

1936

Hoehne, Frederico

Carlos

1937

Hoehne, Frederico

Carlos

1949

Hoehne, Frederico

Carlos

1943-1951

Leitão, Cândido

de Mello

1935

Leitão, Cândido

de Mello

1937

Leitão, Cândido

de Mello

1940

Leitão, Cândido

de Mello

1947

Roquette-Pinto,

Paulo

1934

Sampaio, Alberto

José

1926

Sampaio, Alberto

José

1933a

Sampaio, Alberto

José

1933b

O sertão carioca.

Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.

Terra carioca: fontes e chafarizes.

Rio de Janeiro, Imprensa Nacional.

As plantas ornamentais da Flora Brasílica, volume I.

São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.

Araucarilândia: observações gerais e contribuições ao estudo da flora e

fitofisionomia do Brasil. São Paulo: Secretaria de Agricultura,

Indústria e Comércio.

As plantas ornamentais da Flora Brasílica, volume II.

São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.

Resenha histórica para a comemoração do vigésimo aniversário da Seção de

Botânica e Agronomia Anexa ao Instituto Biológico de São Paulo.

São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.

Iconografia de Orchidaceas do Brasil. São Paulo: Indústrias Gráficas

F. Lanzara.

Relatório Anual do Instituto de Botânica, nos de 1943 a 1951.

São Paulo: Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.

A vida maravilhosa dos animais.

São Paulo: Cia. Ed. Nacional.

A biologia no Brasil.

São Paulo: Cia. Ed. Nacional.

A vida na selva.

São Paulo: Cia. Ed. Nacional.

Zoogeografia do Brasil. 2. ed., revisada e ampliada.

São Paulo: Cia. Ed. Nacional.

Proteção à natureza.

In: Revista Nacional de Educação, n. 16-17, jan./fev.

O problema florestal brasileiro em 1926.

In: Archivos do Museu Nacional, v. XXVIII.

Clubes de Amigos da Natureza.

In: Revista Nacional de Educação, n. 13-14, out./nov.

Proteção à Natureza no Brasil.

In: Revista Nacional de Educação, n. 15, dez.

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1057

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

Sampaio, Alberto

1934a

Sampaio, Alberto

José

1934b

Sampaio, Alberto

José (relator)

1935a

Sampaio, Alberto

José (relator)

1935b

Sampaio, Alberto

José

1935c

Torres, Alberto

1982a

Torres, Alberto

1982b

Torres, Alberto

1990

Phytogeographia do Brasil.

São Paulo: Cia. Ed. Nacional.

A Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza.

In: Revista Nacional de Educação, n. 18-19, mar./abr.

Relatório Geral da Primeira Conferência Brasileira de Proteção à

Natureza. In: Boletim do Museu Nacional, v. XI, n. 1, março.

Relatório Geral da Primeira Conferência Brasileira de Proteção à

Natureza. In: Boletim do Museu Nacional, v. XI, n. 2, junho.

Biogeographia dynamica.

São Paulo: Cia. Ed. Nacional.

O problema nacional brasileiro.

Brasília: UnB.

A organização nacional.

Brasília: UnB.

As fontes da vida no Brasil.

Rio de Janeiro: FGV.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acot, Pascal

1990

Alphandéry, Pierre;

Bitoun, Pierre;

Dupont, Yves

1992

Cavalcanti, Carlos

(org.)

1973

Dean, Warren

1996

Drummond,

José Augusto

1997

Drummond, José

Augusto

1998, 1999

Engemann, Carlos;

Silveira, Angela Rosa da;

Oliveira

Franco, José Luiz

de Andrade

2000

História da Ecologia.

Rio de Janeiro: Campus.

O equívoco ecológico: riscos plíticos.

São Paulo: Brasiliense.

Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos.

Brasília: Instituto Nacional do Livro.

A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira.

São Paulo: Companhia da Letras.

Devastação e preservação ambiental no Rio de Janeiro.

Niterói: UFF.

A Legislação Ambiental Brasileira de 1934 a 1988: Comentários de um

cientista ambiental simpático ao conservacionismo. Ambiente e Sociedade,

II (3 e 4), 2º semestre de 1998, 1º semestre de 1999.

Rogério Ribeiro de Magalhães Corrêa, o viajante do século XX.

In: Oliveira, Rogério Ribeiro de. (org.) As marcas do homem na floresta:

história ambiental de um trecho urbano de Mata Atlântica.

Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio(no prelo)

Natureza no Brasil: idéias, políticas, fronteiras (1930-1992).

In: Silva, Luiz Sérgio Duarte da. (org.) Relações Cidade-Campo: fronteiras.

Goiânia: UFG/Agepel.

1058

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro

ARMANDO MAGALHÃES CORRÊA: GENTE E NATUREZA DE UM SERTÃO QUASE METROPOLITANO

Franco, José Luiz

de Andrade

2002

Kuntz, Rolf

2001

Leão, Regina

Machado

2000

McCormick, John

1992

Medeiros, Rogério

1995

Nash, Roderick

1982

Nash, Roderick

1989

Pádua, José

Augusto

2002

Sarmento, Carlos

Eduardo

1998

Thomas, Keith

1996

Urban, Teresa

1998

Worster, Donald

1994

Proteção à natureza e identidade nacional: 1930-1940.

Tese de Doutorado, Departamento de História da UnB, Brasília.

Alberto Torres: a organização nacional. In: Mota, Lourenço Dantas (org.)

Introdução ao Brasil: um banquete no trópico. v. 2. São Paulo: Senac.

A floresta e o homem.

São Paulo: Edusp/Ipef.

Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista.

Rio de Janeiro: Relume-Dumará.

Ruschi: o agitador ecológico.

Rio de Janeiro: Record.

Wilderness and the American Mind.

New York: Yale University Press.

The Rights of Nature: a History of Environmental Ethics.

Wisconsin: Wisconsin University Press.

Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil

Escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

Pelas veredas da capital: Magalhães Corrêa e a invenção formal do sertão

carioca. Rio de Janeiro: CPDOC.

Disponível em www.cpdoc.fgv.br

O homem e o mundo natural.

São Paulo: Companhia das Letras.

Saudade do matão: relembrando a história da conservação da natureza no

Brasil. Curitiba: UFPR/Boticário/MacArthur Foundation.

Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas.

Cambridge: Cambridge University Press.

Recebido para publicação em setembro de 2004.

Aprovado para publicação em março de 2005.

v. 12, n. 3, p. 1033-59, set.-dez. 2005

1059

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE FRANCO e JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND

1060

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro