UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Instituto de Artes

FABIO DE ALMEIDA PIMENTA

ESTUDOS PARA MACACO:

INVENTA(RIA)NDO PROCESSOS ARTÍSTICOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO

ENTRE SOMÁTICA, ECOLOGIA E PERFORMANCE

CAMPINAS

2020

FABIO DE ALMEIDA PIMENTA

ESTUDOS PARA MACACO:

INVENTA(RIA)NDO PROCESSOS ARTÍSTICOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO

ENTRE SOMÁTICA, ECOLOGIA E PERFORMANCE

Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade

Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a

obtenção do título de Mestre em Artes da Cena, na área de Teatro,

Dança e Performance.

Orientadora: SILVIA MARIA GERALDI.

ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO

FINAL DA DISSERTAÇÃO DEFENDIDA PELO

ALUNO FABIO DE ALMEIDA PIMENTA, E

ORIENTADA PELA PROF.ª DR.ª SILVIA MARIA

GERALDI

CAMPINAS

2020

Ficha catalográfica

Universidade Estadual de Campinas

Biblioteca do Instituto de Artes

Silvia Regina Shiroma - CRB 8/8180

P649e

Pimenta, Fabio de Almeida, 1986-

PimEstudos para macaco : inventari(ria)ndo processos artísticos a partir da

integração entre somática, ecologia e performance / Fabio de Almeida

Pimenta. – Campinas, SP : [s.n.], 2020.

PimOrientador: Silvia Maria Geraldi.

PimDissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de

Artes.

Pim1. Ecologia. 2. Ecossomática. 3. Performance (Arte). 4. Pesquisa. I.

Geraldi, Silvia Maria, 1964-. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto

de Artes. III. Título.

Informações para Biblioteca Digital

Título em outro idioma: Monkey studies : invent(or)ing artistic processes from the

integration between somatics, ecology and performance

Palavras-chave em inglês:

Ecology

Ecossomatics

Performance art

Research

Área de concentração: Teatro, Dança e Performance

Titulação: Mestre em Artes da Cena

Banca examinadora:

Silvia Maria Geraldi [Orientador]

Ciane Fernandes

Veronica Fabrini Machado de Almeida

Data de defesa: 25-11-2020

Programa de Pós-Graduação: Artes da Cena

Identificação e informações acadêmicas do(a) aluno(a)

- ORCID do autor: https://orcid.org/0000-0003-0788-646

- Currículo Lattes do autor: http://lattes.cnpq.br/4998238307758155

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

COMISSÃO EXAMINADORA DA DEFESA DE MESTRADO

FABIO DE ALMEIDA PIMENTA

ORIENTADORA: SILVIA MARIA GERALDI

MEMBROS:

1. PROFª DRª. SILVIA MARIA GERALDI

2. PROFª DRª. CIANE FERNANDES

3. PROFª DRª. VERONICA FABRINI MACHADO DE ALMEIDA

Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da Universidade Estadual

de Campinas.

A ata de defesa com as respectivas assinaturas dos membros da comissão examinadora

encontra-se no SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertação/Tese e na Secretaria do Programa da

Unidade.

DATA DA DEFESA: 25.11.2020

Para tia Elisete

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001

Agradeço a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, ao Instituto de

Artes – IA e a todos seus funcionários e docentes pela oportunidade e pela estrutura oferecida

para que minha pesquisa se desenvolvesse, dando continuidade assim ao meu próprio

desenvolvimento enquanto artista, pesquisador e ser humano.

Não tenho adjetivos para mensurar o quanto agradeço a orientação generosa da

Prof.ª Dra. Silvia Maria Geraldi, cujo olhar enxergou, ao longo da pesquisa, as fragilidades e

as potências invisíveis aos meus olhos de pesquisador menos experiente. Agradeço também a

sua agradável companhia em incontáveis horas entre reuniões e salas de ensaio ao longo

desses últimos anos.

Agradeço, também, à Paula Emanuela, pelas correções gramaticais e de

formatação.

Agradeço minha família, em especial, à Elenice, Gelson, Ricardo, Kimberly e

Thiago pelo contínuo apoio e companheirismo.

Dentre meus amigos e amigas, agradeço em especial a Eduardo, Giovanna e

Carla, as pessoas com quem tenho compartilhado um teto, uma horta e uma sala de ensaio na

“Nossa Casa 890”.

RESUMO

Em “Estudos para Macaco”, questionamentos sobre o momento atual da humanidade são

materializados performaticamente partindo de um olhar crítico para a suposta superioridade

dessa espécie em relação às outras, à sua própria ancestralidade e ao meio ambiente e seus

fenômenos naturais. A performance em questão foi realizada ininterruptamente ao longo da

pós-graduação, não apenas complementando ou concluindo as investigações teóricas, mas

sendo ela própria um método investigativo igualmente relevante. Visitas a um bosque,

interações com o mesmo e a realização de práticas somáticas nesse espaço, tendo como

embasamento o campo da Performance como Pesquisa, configuraram a parte mais imediata e

tácita das indagações que aqui se articulam. Em diálogo com os estudos da performance e

com o universo da somática e da ecossomática, as práticas dessa pesquisa buscam por

elucidações, problematizações e alternativas acerca da Era Antropocênica e do protagonismo

humano que ela equivocada e irresponsavelmente sugere. Parte-se do pressuposto de que,

decorrentes do desenrolar evolutivo/civilizatório da espécie, surgiram padrões sensório-

motores inclinados à inconsciência do indivíduo sobre si mesmo e de si enquanto parte do

mundo. No sentido oposto, “estudar para macaco”, entre "andar a evolução ao contrário" e

“cuidar do futuro”, se faz através de uma série de práticas sobre o movimento e sobre a

percepção que desfazem a ilusão de cisão entre corpo, mente e mundo. O objetivo da pesquisa

é tornar palpável as características delineadas pela Ecologia Profunda e diluir-se

cinestesicamente no ambiente para vivenciar e compartilhar a unidade entre indivíduo e

ecossistema.

PALAVRAS-CHAVE: Performance como Pesquisa. Ecossomática. Ecologia Profunda.

ABSTRACT

In “Monkey Studies”, questions about the current moment of mankind are materialized

performatically starting from a critical look at the supposed superiority of this species in

relation to the others, its own ancestry and the environment and its natural phenomena. The

performance in question was realized uninterruptedly throughout the postgraduate period, not

only complementing or concluding the theoretical investigations, but being itself an equally

relevant investigative method. Visits to a forest, interactions with it and the realization of

somatic practices in that space, based on the field of Performace as Research, configured the

most immediate and tacit part of the questions that are articulated here. In dialogue with

Performance Studies and with the somatic and ecosomatic universe, the practices of this

research look for elucidations, problematizations and alternatives about the Anthropocentric

Era and the human protagonism that it mistakenly and irresponsibly suggests. It is based on

the assumption that, due to the evolutionary/civilizing development of the species,

sensorimotor patterns arose, inclined to the individual's unconsciousness about himself and

himself as part of the world. In the opposite sense, “studying for a monkey”, between

“walking the evolution in reverse” and “taking care of the future”, is done through a series of

practices of movement and perception that undo the illusion of division between body, mind

and world. The aim of the research is to make the characteristics outlined by Deep Ecology

palpable and to dilute kinesthetically in the environment to experience and share the unity

between individual and ecosystem.

KEYWORDS: Performance as research. Ecosomatics. Deep Ecology.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Ensaios no bosque_2018-2020_1. Foto: Silvia Maria Geraldi..................................11

Figura 2 Letra de música_1: Selva de concreto.......................................................................18

Figura 3 Trabalho de conclusão da graduação_2013-2014_1. Foto: Mileine Machado..........24

Figura 4 TTOR-2013_1. Foto: Taanteatro Companhia...........................................................29

Figura 5 TCC_2013-2014_2. Foto: Fernando Stratico............................................................35

Figura 6 Qualificação em Dança 2016: Finalização Foto: Gabriel Luís Campos...................40

Figura 7 Letra de música_2: Animal racional..........................................................................44

Figura 8 Ensaios no bosque_2018-2020_2. Foto: Silvia Maria Geraldi..................................53

Figura 9 Recorte de livro_1: O guia do mochileiro das galáxias.............................................59

Figura 10 Ensaios no bosque_2018-2020_3. Foto: Silvia Maria Geraldi...............................71

Figura 11 Ensaios no bosque_2018-2020_4. Foto: Silvia Maria Geraldi...............................80

Figura 12 Ensaios no bosque_2018-2020_5. Foto: Silvia Maria Geraldi...............................87

Figura 13 Ensaios no bosque_2018-2020_6. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................94

Figura 14 Ensaios no bosque_2018-2020_7. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................102

Figura 15 Ensaios no bosque_2018-2020_8. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................108

Figura 16 Ensaios no bosque_2018-2020_9. Foto: Silvia Maria Geraldi..............................114

Figura 17 Letra de música_3: O macaco fala o que pensa....................................................122

Obs.: As diagramações foram feitas por Kimberly Christie

10

SUMÁRIO

1. NATUREZA? QUE DESEJO É ESSE? ........................................................................... 12

2 MACACOS PELO CAMINHO ......................................................................................... 19

2.1 Mover as reflexões da pesquisa através de seu histórico .............................................. 19

2.2 CIA.L2: encontro com as artes cênicas como consciência e expressão de si ............... 20

2.3 Estudos para macaco versão 0.5: ritual de passagem, pentamusculatura e

metacoreografia no teatro coreográfico de tensões ............................................................. 25

2.4. Estudos para macaco versão 01: coerções ideológicas ................................................. 30

2.5 Estudos para macaco versão 02: o pensamento sentado...............................................36

2.6 Quase versão 03 – os macacos lutadores ........................................................................ 41

3 PERFORMANCE, SOMÁTICA E ECOLOGIA – NOVAS FORMAS DE OLHAR A

PESQUISA .............................................................................................................................. 45

3.1 Atualizações ecocentradas ............................................................................................... 45

3.2 Sob as lentes da somática ................................................................................................. 54

3.3 Aproximando-me da ecossomática.................................................................................. 60

3.4 Referências Artísticas.......................................................................................................72

4. AS PRÁTICAS....................................................................................................................81

4.1 Prática e pesquisa em estudos para macaco...................................................................81

4.2 Errâncias ........................................................................................................................... 88

4.3 Mapeamentos para uma mudança de fase ..................................................................... 95

4.4 Últimas idas ao bosque ................................................................................................... 103

4.5 Enfim, compartilhamentos ............................................................................................ 109

5 O QUE A PESQUISA ME DISSE ATÉ AQUI...............................................................115

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 123

11

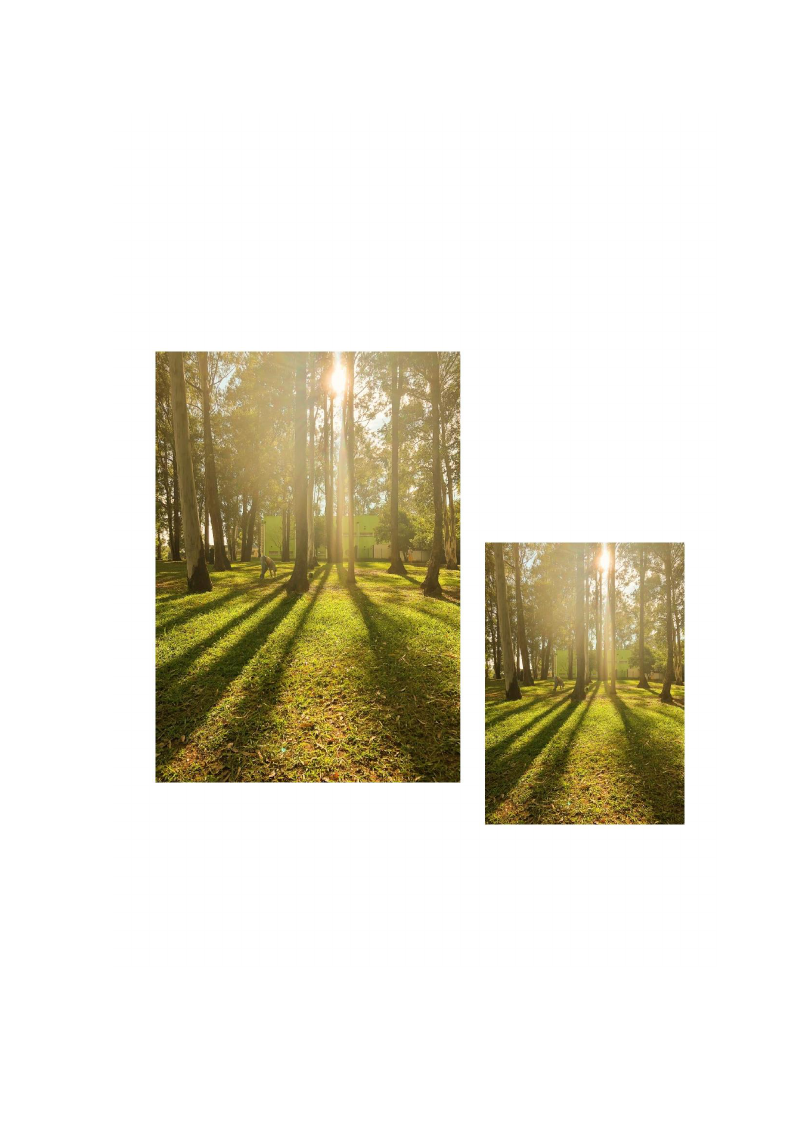

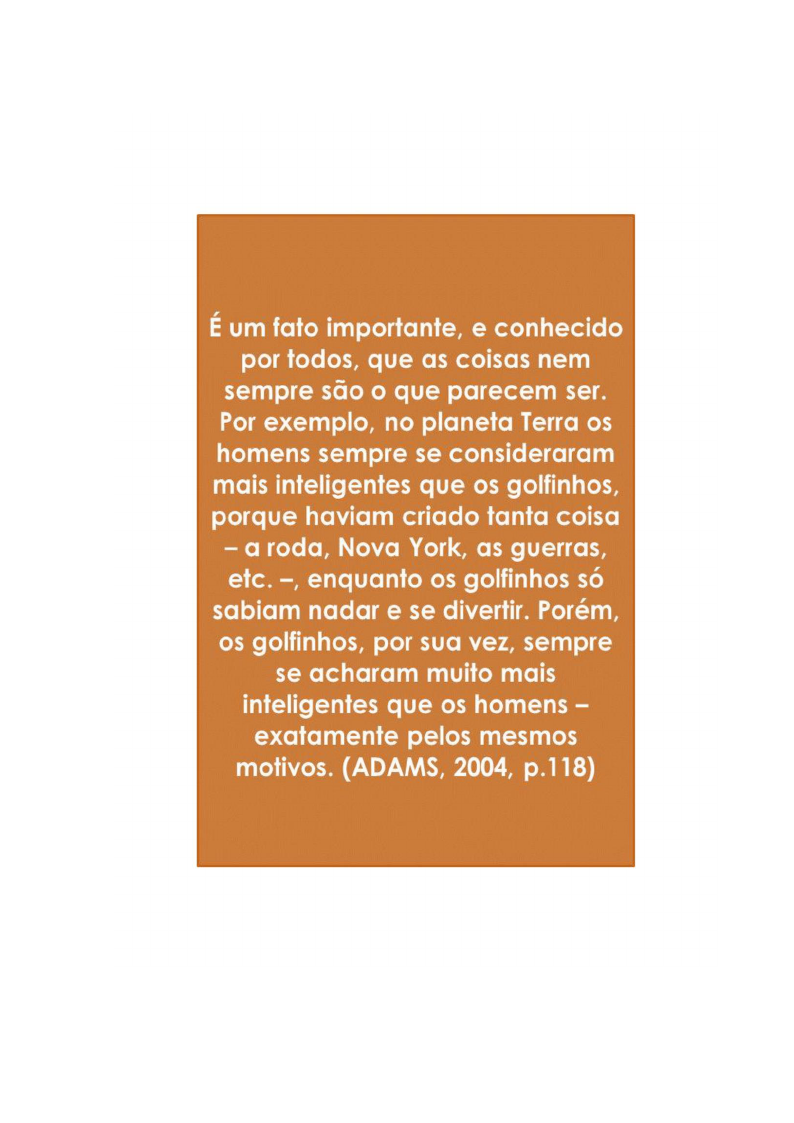

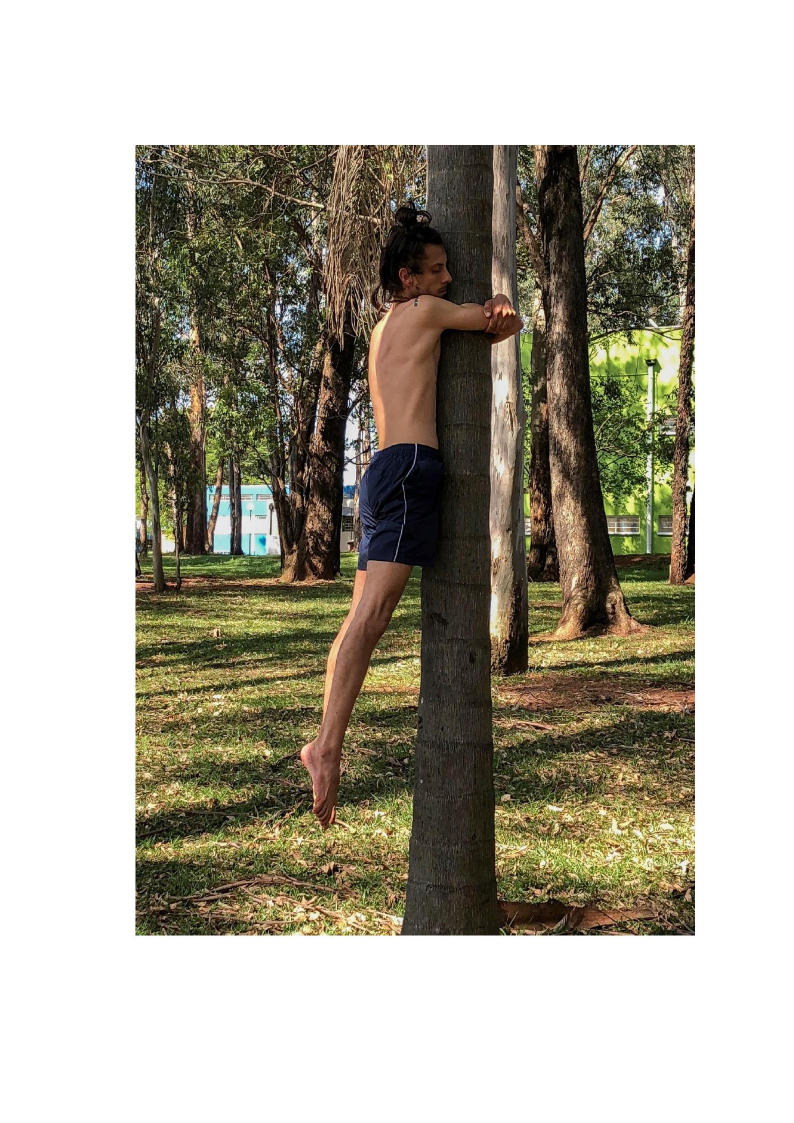

Figura 1— Ensaios no bosque_2018-2020_1

12

1. NATUREZA? QUE DESEJO É ESSE?

Trago em mim um desejo de subir em árvores, de rolar na grama e me sujar de

terra, dentre outras interações exageradas com elementos da natureza. Sinto-me excêntrico por

isso, sinto que esse desejo me faz destoar de uma certa “normalidade” estabelecida. É uma

sede de entregar-me à minha animalidade e à natureza que sinto tão antiga quanto eu, faz

parte de mim. Não sei de onde veio essa gana e não pretendo julgá-la, mas sim, estudá-la. São

vontades que apontam para a metáfora de uma ancestralidade primata e selvagem e que

podem ser percebidas materialmente e muscularmente.

As motivações iniciais dessa pesquisa nasceram de ansiedades que, em

determinado período de minha vida, senti surgir em mim tal qual em um animal mantido no

cativeiro de um zoológico. Árvore, grama, terra, subir, rolar e sujar são exemplos de

possibilidades de movimento e interações com o mundo, cuja realização, em minha vida

pessoal, se relaciona com a desobediência de convenções pré-estabelecidas. Possibilidades

que remetem à natureza, a fenômenos e elementos não-humanos e que, portanto, ao longo de

meu desenvolvimento enquanto Homo sapiens do final do século XX, aprendi como

relegados ao passado, superados pela evolução. Essa pesquisa advém do vislumbre

inquietante de que havia um conjunto de normas sociais que limitavam minhas possibilidades

pessoais acerca da percepção e do movimento.

Não quero soar exagerado, não estou falando do sofrimento, por exemplo, de um

presidiário. No entanto, há uma normatividade palpável que imprime em mim um pouco de

cárcere. Mesmo solto no mundo, supostamente no topo da cadeia alimentar, há ainda muito

que não se realiza, possibilidades que não cabem em regras estabelecidas para coadunar

repressão e impressão de liberdade em um contexto de constante pressão para que todas as

pessoas se adequem aos mesmos padrões, doa a quem doer.

Em oposição a este panorama, posiciono meu encontro com as Artes da Cena, que

tem início com algumas experiências amadoras com teatro e circo por volta de 2005, e mais

oficialmente com a participação em uma série de oficinas e apresentações na linguagem clown

entre 2007 e 2010. Já entre 2010 e 2014 realizei a graduação em um contexto que me

apresentou junto ao teatro, muito da dança, da somática e da performance, processo que

considero ter concluído minha iniciação nessas linguagens.

Quando me deparei com uma sala de ensaio, com práticas corporais e processos

criativos, me vi diante de um oásis. Lugar onde tomar decisões sobre mim. Onde escolher

13

nuances do movimento e da atenção. Onde me escutar, escolher formas e trajetórias e

acompanhá-las com a percepção dilatada. Onde, articulando conscientemente essas escolhas,

me permitir dobrar, torcer, pular, correr, cair e o que mais vier a decidir. Lugar imune a

limites e padrões cotidianos e onde, finalmente, me sentia vivo e me percebia concretamente

durante a experiência de estar vivo.

Conforme conheci o teatro, a dança, a performance e a educação somática,

conheci práticas sobre a atenção, o movimento e a criatividade que me apresentaram novas

perspectivas acerca de ser e estar no mundo. No contexto das ramificações das Artes da Cena

tomei contato com possibilidades de compreender o corpo para além da divisão

cabeça/tronco/membros, de suas funcionalidades cotidianas, da dicotomia corpo/mente e de

hábitos aprendidos e reproduzidos automaticamente. Também, como multifacetado em esferas

sutis e como indissociável da minha própria existência enquanto indivíduo no mundo.

Conforme entrava em contato, numa organização um pouco caótica, com nomes

diversos, Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski, Eugênio Barba, Rudolf Laban, Pina

Bausch, Viola Spolin, Luís Otávio Burnier, Steve Paxton, Marina Abramović, Klauss Vianna,

Kazuo Ohno e Thomas Hanna, por exemplo, me encantava e identificava caminhos para dar

vazão aos desejos que sentia reprimidos e incompreendidos. Possibilidades de trabalhar sobre

minhas próprias habilidades motoras e perceptivas, de criar minhas próprias partituras de

movimento e roteiros de ação. Mesmo que em contexto artístico, isso tudo se apresentava para

mim como forma de assumir mais das decisões sobre meu próprio corpo e sobre minha

existência de uma perspectiva corporal.

Iniciei essa pesquisa entre 2013 e 2014, na graduação. Dei continuidade à mesma

fora da academia em 2016 e 2017 e em 2018 a retomei como projeto de mestrado. Nela,

interessa-me que as disparidades entre as realidades descritas nos parágrafos anteriores

dialoguem, friccionem e transbordem a esfera da pessoalidade em uma investigação

centrífuga.

A cada etapa atualizo minha abordagem em termos de procedimentos criativos e

embasamentos conceituais, sempre tendo uma perspectiva evolutiva como referencial

imagético e poético para questionar o desenvolvimento da espécie humana e de seu processo

civilizatório como suposto aclive contínuo de aprimoramentos. Busco estabelecer lugares e

práticas que identifiquem e subvertam formas de estar no mundo, ao mesmo tempo,

questionáveis e associadas a ápices filogenéticos e ontogenéticos.

O objeto da pesquisa sou eu mesmo enquanto indivíduo, performer e pesquisador

em minha relação com o mundo e com meu próprio corpo e subjetividade. No entanto, isso

14

não configura isolamento, mas sim, um caminho para encontrar as intersecções da

investigação com questões mais universais.

De fato, considerando a trajetória dessa pesquisa de 2013 até o presente momento,

esse processo centrífugo já se estabeleceu. De início, busquei problematizar o senso comum

da superioridade da espécie humana sobre as outras – inclusive aquelas com a quais coabita a

ordem dos primatas – motivado por questões e inquietações íntimas à minha vida pessoal.

No período ao qual se refere essa dissertação (2018 – 2020), tais problematizações

se estendem para a relação da espécie humana com todos os elementos e dinâmicas que

compõem o planeta. As convenções e padrões que antes me revelavam uma alienação latente

da qual fugia desesperadamente por uma angústia pessoal passaram, gradualmente, a condizer

com ideias e hábitos que centralizam uma visão antropocênica do mundo, a saber: o ser

humano como dominador e possuidor dissociado de seu habitat, sobretudo quando

considerado como eixo central dos acontecimentos nele ocorridos, mas ignorado enquanto

autor de seus desdobramentos trágicos.

Meu objetivo de romper com a normalidade convencionada – a normatividade

bípede, usando as palavras de Edu O. (2020) como escutei na voz da Profª Drª Ciane

Fernandes no seminário da ABRACE de 20201 – passou a ter como foco contestar as formas

de perceber a si e ao meio, comuns em uma perspectiva antropocênica instaurada como

egrégora e que marginaliza um modo ecocentrado de ver o mundo. A forma antropocênica2 de

olhar para o papel da espécie humana no globo e em sua relação com ele reflete os hábitos

motores, perceptivos e as dramaturgias que aprendemos e reproduzimos: a falta de

consciência do próprio corpo em suas múltiplas camadas; a falta de costume de dar tempo à

escuta de si e aos estímulos criativos internos; e o desinteresse pela autoria de seus próprios

movimentos. São padrões que, ao ignorar a escuta de si, ignoram a importância do planeta e

subjugam a importância de ambos.

Transitei por diversas abordagens em cada etapa e, nesse momento mais atual,

após ir ao encontro dos procedimentos e dos porquês da pesquisa gradual e empiricamente,

1 Palestra realizada no ABRACE ON_LINE da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes

Cênicas, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kgLuKT6LqOI&feature=youtu.be

2 Pontuo a partir da coletânea de ensaios “Art in the Antropocene” (DAVIS; TURPIN, 2015) o termo

“antropoceno” como popularizado em seu atual entendimento pelo Nobel de Química Paul Crutzen no final do

século XX como nome da Era geológica na qual vivemos hoje. Nela, o comportamento da espécie humana é a

influência predominante nas mudanças ocorridas sobre a própria litosfera, hidrosfera e atmosfera do globo

terrestre. A partir da mesma série de ensaios, percebo como imprescindível compreender e utilizar tal termo com

um olhar crítico e decolonial, ou seja, pensando com cautela: quais são esses comportamentos e se é justo

endereçar essa responsabilidade à totalidade da espécie humana.

15

me coloco nos entremeios da pesquisa em artes, da performance e das práticas somáticas em

suas aproximações com a ecologia. Isso especificamente quando ecologia não significa o

cuidado com aquele mundo natural que seria somente propriedade da espécie humana, mas

sim a desconstrução de hierarquias entre espécie humana e o restante do todo do planeta; a

revisão do lugar do humano no funcionamento e na permanência desse todo; e a afirmação do

valor intrínseco e da conexão entre tudo que compõe o planeta.

Ir a um espaço com resquícios de natureza, escutá-lo, deixar-me atravessar por

seus estímulos deixando que surjam movimentações e formas de estar no mundo, ou

simplesmente me colocar lá, em um relacionamento sutil e contemplativo. Eis a pesquisa. Ela

acontece na própria experimentação, em práticas do movimento e da atenção sobre de si

mesmo e sobre o mundo, em um lugar estabelecido para isso através da performance.

Dela se ramificam relatos, registros, reflexões e compartilhamentos,

inventariações que se mantem horizontais em relação às invenções que a sustentam. Por esses

caminhos, as questões que coloco em movimento tocam o termo ecologia, aqui entendido a

partir do contexto tríplice de Felix Guattari (1999), de princípios da ecossomática e da

ecologia profunda: nas múltiplas facetas do corpo de um indivíduo/performer, investigo as

harmonias e desarmonias nas quais incorrem as subjetividades, as relações sociais e as

interações com o meio urbano e selvagem.

Atualmente, o lugar da performance é um bosque dentro do campus da

UNICAMP, entre os prédios de Artes Corporais, Economia e Educação. Um espaço com

resquícios de natureza em meio a um cenário urbano. Nesse bosque, entre 2018 e 2020,

coloquei “Estudos para Macaco” novamente em processo.

Ao longo dessa etapa da pesquisa, com o suporte de um aprofundamento no

universo das práticas somáticas, a experiência se configurou especialmente em práticas que

buscavam equiparar palpavelmente a consciência do movimento com a experiência de existir

no mundo e de ser parte dele. Com enfoque ampliado na intersecção entre o ponto de vista do

indivíduo que habita e articula a materialidade do mundo e o indivíduo que apreende a

materialidade do mundo através de seus aparatos perceptivos.

Dentre as práticas da performance e da somática encontrei pontualmente dois

enfoques de minha curiosidade e investigação. Através da performance, interessa-me

estabelecer espaços regidos por lógicas originais e desvinculadas de preconcepções, enquanto

forma de um raro “agir no mundo” segundo a expressão da filósofa política Hannah Arendt

(2010) apresentada para mim pelo diretor da Cia.L2, Prof. Dr. Aguinaldo Moreira de Souza e

detalhada por ele no livro “Dor e Silêncio” (2019).

16

Interessa-me o evento de minha performance enquanto ruptura de uma realidade

convencionada. Ao mesmo tempo, a ruptura que busco instaurar está calcada em adentrar a

ecologia tendo em mãos uma perspectiva somática. Encontro na arte da performance a

possibilidade de escolher vivenciar e pesquisar experiências pouco comuns, nesse caso, um

olhar para o meio ambiente transformado tal qual o olhar para o corpo frente às teorias da

somática. Ou seja, a compreensão da natureza no corpo e enquanto corpo. Ou ainda da

indissociabilidade entre humano, não-humano e habitat em todos seus aspectos sensoriais,

musculares e motrizes.

O conjunto de minhas investigações buscou gerar um processo poético,

performativo e epistemológico acerca da intimidade dos indivíduos com o meio que habitam.

Um lugar de experimentações do movimento, da atenção e do contato com a natureza da qual

somos parte. Espero que essa procura obstinada ecoe e transborde, talvez como manifesto

sobre os desequilíbrios dessa relação, mas certamente como vivência concreta de outros

acordos possíveis. Assim se caracterizam meus “estudos para “macaco”, uma

problematização da situação do Homo sapiens que declarou-se como o centro de sua Era mais

recente e que tende a vangloriar-se disso ignorando sua própria nocividade.

Adentro a pesquisa como amostra de Homo sapiens evoluído e civilizado,

integrante do atual momento de sua espécie, que convive em sociedade e habita o planeta, que

faz arte e afazeres cotidianos, que precisa cuidar de sua sobrevivência e de sua qualidade de

vida e que deve ou deseja se preocupar com a manutenção do planeta que sua espécie habita.

Meus interesses por essa pesquisa são multifacetados, remetem a sensações e reflexões de

toda uma vida e movimentam diversas questões para entender, difundir e vivenciar uma

perspectiva somática e ecocentrada das relações com o planeta.

A escrita da presente dissertação foi composta colocando em diálogo as práticas

performáticas nas quais concentro a pesquisa, com as questões que levantei e investiguei

subsidiado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da

Unicamp e por diversas referências artísticas e bibliográficas.

No primeiro capítulo, organizei um histórico pontuando desde as fagulhas iniciais

dessa pesquisa onde aparecem a alusão ao macaco e minhas tentativas de abordagens práticas

anteriores ao mestrado. Busco ressaltar nesses relatos os procedimentos e conceitos dos quais

me apropriei e atualmente, ao meu modo, carrego como base no que realizo enquanto artista

da cena. Integram essa bagagem minha formação como bacharel em Artes Cênicas pela

Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR e a experiência como integrante das

17

companhias Cia.L2 (PR) 3, Taanteatro (SP)4 e Coletivo Fleuma (SP)5. Busco iluminar também

aquilo que dos insights dessa época se atualizou em novas indagações e reflexões nas etapas

mais recentes da pesquisa.

No capítulo seguinte, abordo o mais atual que pude alcançar com esta escrita em

termos de seu encontro com o campo da somática e da ecossomática enquanto indicador das

características de uma crise ecológica na qual estamos imersos “de corpo e alma” e enquanto

fonte de práticas alternativas a esse contexto de crise. Ao final dessa parte da escrita, realizo

uma breve contextualização histórica e um breve levantamento de artistas e pesquisadores(as)

que já abordaram os assuntos e procedimentos os quais estudo.

Em seguida, retomo o que realizei enquanto práticas que integram o projeto de

mestrado e as estratégias de compartilhamento das mesmas. Falo desses quase três anos de

performance e da relação de horizontalidade dela com o texto. Além disso, falo dos vídeos e

do site com os quais concluo a pesquisa e que são tanto relato quanto parte integrante da

prática e do desenvolvimento do processo como um todo. Visam compartilhar camadas

visíveis e invisíveis presentes na prática durante seu acontecimento, no articular tácito e

imediato de saberes ao mesmo tempo racionais, emocionais, intuitivos e sensoriais.

No capítulo final evito pensar nas práticas e processos descritos anteriormente

exclusivamente como parâmetro para refletir acerca das questões as quais a pesquisa

vasculhou. Busco relatar os insights, elucidações e descobertas ocorridas, inclusive no que

elas têm de incompletas, no que permanecem incompreensíveis, abrindo apontamentos para o

futuro.

3 A Cia.L2, coordenada por Aguinaldo Moreira de Souza é um desdobramento do projeto de pesquisa,

“Treinamento Técnico e Sistematização de Processos de Trabalho de Ator”, também coordenado por ele dentro

das instalações do Centro de Comunicação e Artes – CECA da UEL.

4 Na época de minha participação as atividades da Companhia Taanteatro, dirigida por Maura Baiocchi e

Wolfgang Pannek, aconteciam principalmente na Galeria Olido e no Centro de Referência a Dança, ambos no

centro de São Paulo-SP e também na sede rural do grupo em São Lourenço da Serra – SP.

5 O Coletivo Fleuma, sediado em Indaiatuba-SP, iniciou suas atividades por volta de 2011 como um grupo de

amigos aspirantes a artistas, atualmente, já melhor estruturado, tem sua coordenação compartilhada

principalmente entre Kimberly Christie, Fabio Pimenta e Marcus Mazieri.

18

Figura 2 – Letra de música_1: Selva de concreto

19

2 MACACOS PELO CAMINHO

2.1 Mover as reflexões da pesquisa através de seu histórico

Dia após dia, nos fazem ver a deterioração do planeta e suas consequências. O lucro,

o interesse de uma minoria que nos dita como se deve viver nos destrói, acabará com

toda forma de vida e nós estamos tranquilos.

[...]

Há um século alguém falou com essa civilização, mas era apenas um selvagem, foi

ignorado e exterminado. ‘O que aqui contaminar, tudo que destruir, repercurtirá em

vocês mesmos, sem remédio.

[...]

A Terra não nos pertence, mas sim o homem a Terra. Os animais também pertencem

a ela. Onde está aquele bosque espesso? Foi cortado e queimado. E o riacho

cristalino? Está envenenado.

[...]

Enquanto for o capital que decidir sobre todas as coisas, seguiremos igual (...)

(FE DE RATAS, 2001, tradução minha)6

Inventario nesse capítulo, em ordem cronológica, etapas anteriores dessa pesquisa,

que fundamentam seus presentes desenvolvimentos. São elas: a graduação em Artes Cênicas e

a participação como ator-bailarino na Cia.L2, entre 2010 e 2014, as duas atividades

vinculadas à Universidade Estadual de Londrina - UEL; uma residência artística da qual

participei com a companhia Taanteatro de São Paulo (SP) em 2013; meu trabalho de

conclusão de curso, realizado entre 2013 e 2014 no Curso de Artes Cênicas da Universidade

Estadual de Londrina (UEL); a participação no Projeto Qualificação em Dança 2016 da

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo; e uma tentativa de continuidade desse último

em 2017, que não chegou ao fim.

O foco foi pontuar, em cada época, o que eu entendia por um “estudo para

macaco”, o que a palavra “macaco” evocava, quais eram as questões e problematizações

estudadas e como isso se configurava na prática. A escrita deste histórico foi muito importante

porque me auxiliou a encontrar uma “voz” para a escrita e exercitá-la em um capítulo que

retoma práticas já realizadas. E também porque a escrita desse histórico se deu justaposta a

práticas referentes à pós-graduação e, com isso, auxiliou na identificação de qual era o

momento atual da performance e da pesquisa.

6 No idioma original a música diz: “Día a día nos hacen ver el deterioro del planeta y sus consecuencias. El

beneficio, el interés de una minoría que nos dicta como hay que vivir, nos destruye, acabará con toda forma de

vida y nosotros tranquilos. [...] Hace un siglo alguien habló a esta civilización, pero solo era un salvaje, fue

ignorao y exterminao. ‘Lo que aquí contaminéis, todo lo que destruyáis repercutirá en vosotros sin remedio. La

Tierra no nos pertenece, sí el hombre a la Tierra y tampoco los animales, también son de Ella. ¿Dónde está el

espeso bosque? Talao o quemao, ¿Y el arroyo cristalino? Está envenenao [...] Mientras sea el capital el que

decida sobre todo, pues seguiremos igual”. Confira a música completa em:

<https://www.youtube.com/watch?v=j0AaEggYJ4A>

20

2.2 CIA.L2: encontro com as artes cênicas como consciência e expressão de si

Entre 2010 e 2014 fui, simultaneamente, aluno da graduação em Artes Cênicas na

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e integrante da Cia.L2, companhia coordenada

pelo Prof. Dr. Aguinaldo Moreira de Souza de quem destaco a experiência como docente do

curso de Artes Cênicas da UEL desde 2001 e sua atuação por sete anos no Ballet de Londrina.

Durante o período de minha participação nessa companhia, compusemos três

espetáculos, circulamos com os mesmos e realizamos diversas demonstrações de

procedimentos, ações calcadas em uma rotina de encontros mantida quase que

initerruptamente.

A Cia.L2 transitava entre as linguagens da dança, do teatro e da performance,

mas, sobretudo, embasava seus procedimentos e criações no que chamávamos de treinamento

técnico. Na verdade, a companhia é fruto do projeto de pesquisa Treinamento Técnico e

Sistematização de Processos de Trabalho de Ator, também coordenado por Aguinaldo. Neste

projeto, encontros diários eram organizados em torno de práticas influenciadas pela dança

moderna, dança contemporânea e ballet clássico, com vistas a desenvolver o condicionamento

físico do grupo, suas habilidades motoras extra-cotidianas e, em um segundo momento,

articular essa investigação de si em práticas criativas e expressivas (SOUZA, 2013).

Nesse momento, abordo minha experiência da graduação com foco na Cia.L2,

pois essa experiência sintetiza e exemplifica o que mais me afetava nas diversas práticas

vivenciadas durante minha passagem pela UEL e o que mais me moveu para pesquisas

posteriores. Na época, centralizávamos nosso entendimento de treinamento influenciados

pelas palavras de Patrícia Leonardelli (2002), ou seja, no sentido de rotinas de prática sobre si

que antecedem a construção cênica e propiciam uma pesquisa de recursos técnicos e humanos

que se refletem nos trabalhos artísticos posteriormente.

Seguíamos geralmente a seguinte rotina: preparo corporal (alongamento e

fortalecimento); estudo e improviso sobre princípios técnicos (nessa época: vetores,

agachamentos, decupagem e auto-manipulação das articulações, rolamentos, inversão de

equilíbrio, quedas, desmoronamentos e caminhadas em quatro apoios) (SOUZA, 2013);

organização do improviso em sequências de movimento; experimentação de variações dessas

sequências; e (não obrigatoriamente) encontro com sentidos, ideias e sensações que elas

possam levar para uma composição.

Esse enfoque dos procedimentos da companhia me levou, a princípio, para um

lugar mais técnico que humano. Aos poucos, ficou claro que não era esse o propósito, não se

21

tratava simplesmente de virtuosismos. Os treinamentos da Cia.L2 continham caminhos para

perceber-me e entender o movimento em níveis ampliados de complexidade; para investigar

minuciosamente as camadas da criatividade e da imaginação; para a autopercepção, para a

autoanálise, para olhar o próprio corpo e observar em sua configuração a influência da

sociedade. Enfim, para entender a si enquanto corpo no mundo (SOUZA, 2013).

Transbordando essas impressões e deixando-as tocar minhas curiosidades de

artista-pesquisador e inquietações de ser humano, percebi que os treinamentos que

realizávamos revelavam possibilidades de articular a mim mesmo com maior autonomia, em

uma amplitude maior de possibilidades em relação ao que conhecia da vida até então.

Interessava-me imergir em movimentos como “rolar” e “desmoronar” no intuito de criar

cenas e coreografias.

No entanto, a própria oportunidade de rolar e desmoronar mais e mais chamava

minha atenção. Experimentar e compor era experimentar a minha própria existência em

lógicas novas, descompromissadas em relação aos padrões que eu assumia em meu cotidiano

e com especial nível de atenção e de decisão sobre mim. Na Cia.L2 e na UEL aprendi a

brincar com o movimento e tomar as rédeas dele em ampliadas possibilidades anatômicas e

sociais.

Mesmo, às vezes, partindo de princípios técnicos sistematizados, mesmo me

submetendo a regras estipuladas para improvisos de movimento e jogos teatrais, me vi imerso

em processos que apontavam para o corpo e para suas dinâmicas em toda a complexidades e

nuances de ser e estar no mundo.

Na Cia.L2, aprendi e exercitei extensamente um determinado leque de

movimentos advindos da dança moderna e contemporânea e, diversas vezes, vi integrantes da

companhia partirem desse repertório e o colocarem em processo até trasbordar a forma dos

mesmos e alcançarem camadas da atuação e da presença muito mais sutis e etéreas. E isso me

levava a me encantar com o vislumbre da possibilidade dessa quantidade e profundidade de

considerações sobre o movimento e com a existência de um lugar para olhar para si e para

suas possibilidades expressivas tão de perto, por tanto tempo, tão frequentemente e tão

detalhadamente.

Há um artigo de Trigo (2011) no qual atualmente identifico palavras para

expressar esse meu ponto de vista sobre as práticas da Cia.L2. Nele, ela descreve seu interesse

por desafiar a propriocepção, desafiar o equilíbrio, a coordenação e o olhar, por virar de

cabeça para baixo, tirar os pés do chão, pendurar, balançar, rodar, apoiar-se com partes do

corpo nunca antes utilizadas e caminhar fora da posição vertical e bípede. Tudo isso como

22

práticas que reconfiguram a percepção, ampliam a sensibilidade e a inteligência, ao mesmo

tempo em que mexem com visões de mundo já estabilizadas e dão novos significados ao que

parecia consolidado como correto e conveniente (TRIGO, 2011).

A forma como eu experimentava articular-me nas práticas da Cia.L2 me faziam

questionar as formas como me articulava fora do contexto da companhia. Eu não preciso

coreografar uma sequência de rolamentos e quedas e giros para fazer compras no mercado,

talvez não me convenha. Mas o quanto eu realmente decido sobre meus próprios

movimentos? Quanto dos desenhos de meu corpo no espaço e no tempo cumprem desejos

nascidos dentro de mim e quanto cumprem com expectativas preestabelecidas sobre o que se

deve fazer a cada hora e em cada situação? Se quisesse rolar, saltar e virar cambalhotas

durante as compras, eu poderia? A quem cabe esse tipo de decisão?

Um dos procedimentos que compunham o treinamento da Cia.L2 chamava-se

“Ciclo de Corporeidades Animais”. Eram nove partituras de movimento, cada uma delas

relacionada a um animal. Através da utilização das mesmas para nos movermos pelo espaço,

buscávamos imergir em nove lógicas diferentes de percepção e interação. Nessa época, eu

entendia esse procedimento mais como um processo de treinamento expressivo para dança e

teatro do que com qualquer intuito ecológico ou de acesso a minha animalidade. Ainda assim,

através delas, vivenciava o máximo da consciência e expressão de mim em lógicas das quais

sentia falta em contextos mais cotidianos.

Embora uma dessas figuras fosse especificamente o macaco, todas elas

implicavam em abrir mão de aspectos soberanamente humanos e urbanos para experimentar

diferentes qualidades de esforço e de percepções sensoriais e proprioceptivas. Diferentes

posturas, campos de visão, distribuição do peso do corpo, apoios, formas de modular a

respiração e a imaginação. Em contraponto com os automatismos cotidianos, realizar o ciclo

das corporeidades animais incluía rastejar, saltar, rolar, deitar, em diversas formas de perceber

e lidar com o espaço.

Apesar de, em muitos momentos ao longo da graduação, existir o objetivo de

compor e apresentar cenas e performances me interessava mais que tudo o “macaquear” da

cena, do treinamento e dos ensaios quando em comparação ao meu comportamento bípede,

regrado e limitado fora daquele perímetro. E assim, ao encantar-me com novas profundidades

da consciência e expressão de mim mesmo e vivenciar essa percepção racional, emocional e

sensorial nos entremeios de um curso de Artes Cênicas e da vida cotidiana, comecei a

23

encontrar nos procedimentos da Cia.L27 e em todos os outros que conheci durante a

graduação na UEL, caminhos para relacionar procedimentos artísticos e corporais com

inquietações mais sutis e com questões mais abrangentes.

7

Confira

processos

e

espetáculos

da

companhia

pela

playlist:

https://www.youtube.com/watch?v=z73TTzRfaRc&list=PLJaQHO68ijg69dKEPbd19-CKls01uXj8W

24

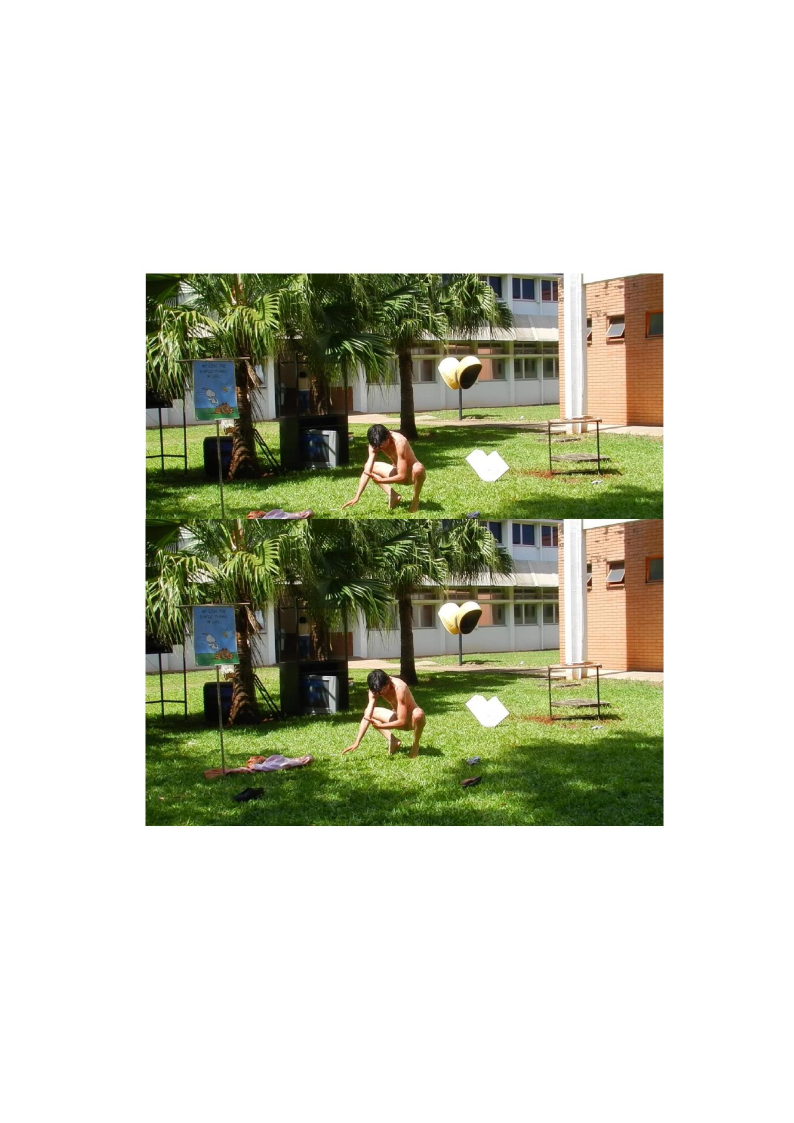

Figura 3 – Trabalho de conclusão da graduação_2013-2014_1

25

2.3 Estudos para macaco versão 0.5: ritual de passagem, pentamusculatura e

metacoreografia no teatro coreográfico de tensões

No começo de 2013, participei de uma imersão de quinze dias com a companhia

Taanteatro8 (TTOR2013). Nela, conheci conceitos e práticas que reafirmaram os insights

sensoriais que reverberavam em mim nas práticas da Cia.L2 e da graduação como um todo.

Conheci novos caminhos para experimentar-me de forma menos condicionada pelo “ritmo e

exigências da vida na sociedade contemporânea” (SOUZA, 2013, p. 76).

Desde o início do curso de graduação mergulhei em uma compreensão das Artes

Cênicas calcada essencialmente no corpo e em seus desenhos espaciais. Isso embasou minha

imersão nas práticas da Taanteatro com um suporte até excessivamente “mecânico” que,

porém, me deu segurança para caminhar no sentido de uma ampliação da compreensão do

corpo, do movimento e do indivíduo com enfoque em aspectos mais sutis e etéreos.

As práticas e conceitos da Taanteatro agregaram características muito especiais

para meu “macaquear” dentro de proposições artísticas. Foi quando comecei a entender

definitivamente, dentro da arte, o indivíduo de forma holística e integrada ao seu entorno.

Embora olhando retrospectivamente tenha percebido que isso já tinha sido me apresentado em

outras aulas foi nessa vivência com a Taanteatro que clareei meu entendimento e o trouxe

para a prática.

A linguagem da companhia se intitula “Teatro Coreográfico de Tensões” e contém

no próprio fundamento um tipo de integração com o mundo. Do ponto de vista da “tensão”, o

mundo, incluindo as pessoas em todos os infinitos detalhes de seus corpos, são ao mesmo

tempo estruturas fixas e fenômenos ocorrendo e se transformando constantemente. Tudo está

em permanente conexão e diálogo e o papel do artista é mergulhar na percepção de uma rede

dinâmica de interações entre todos os fenômenos que compõem a realidade para

conscientizar-se de si enquanto parte dela, se confundir com ela, interagir e compor ora

conduzindo, ora sendo conduzido (BAIOCCHI; WOLFGANG, 2007).

Tomei conhecimento desta residência no terceiro ano da graduação, na época do

“Pré-projeto do TCC”, dinâmica na qual iniciávamos o mapeamento do que iriamos pesquisar

no trabalho de conclusão da graduação e por quais caminhos. No meu caso, sabia que queria

aproximar teatro e dança e criar movimentos a partir de estímulos que eu mesmo estipulasse,

8 Além da residência de 2013, entre 2014 e 2015, participei do Núcleo de Formação e Pesquisa – Nutaan

(processo concluído com o espetáculo “50 Desenhos para Assassinar a Magia”) e da trilogia cARTAUDgrafia.

Confira informações sobre esses e outros trabalhos da companhia em: <http://www.taanteatro.com/obras>.

26

como, por exemplo, memórias pessoais ou questionamentos sociais que me inquietassem. A

partir da vivência com a Taanteatro, comecei a entender formas de organizar, no espaço, as

“tensões” que queria como estímulo criativo e de mergulhar e jogar com elas, deixando-as

também me atravessarem e gerarem movimento e sentido.

De acordo com os conceitos e práticas da companhia, o articular consciente dessa

interação depende do entendimento de si como um ser pentamuscular, ou seja, como um meio

ambiente poroso que interage e se articula com elementos heterogêneos, como, “desde um

objeto de cena até o absoluto, tendo todos em comum a relação com a cena e o mundo do

performer, e o fato de formarem uma noção de corpo ampliada, expandida” (BAIOCCHI;

PANNEK, 2007, p. 63). Outros desses elementos heterogêneos incluem, por exemplo, os

órgãos internos, as roupas, as intuições, os contextos sociais, os fenômenos naturais e os

outros seres. Tudo entendido como musculatura, de forma a revelar suas possibilidades de

flexibilização, tonificação, atrofia e articulação consciente. Em última instância, os limites

desses corpos ampliados são “os limites da vida e do universo” (BAIOCCHI; PANNEK,

2007, p.63), o que os caracterizam, em um termo sinônimo, como “ecorporalidades”

(BAIOCCHI; PANNEK, 2007, p. 135).

A metacoreografia é o caminho, no Teatro Coreográfico de Tensões, para interagir

criativamente essa concepção de corpo, com ideias e conceitos, dentre outros elementos

etéreos, e dar-lhes materialidade em improvisos e cenas. Ela é uma forma de entender e criar

com ênfase na ontologia dos movimentos, ou seja, deixando coreografias se originarem e

serem vividas e atualizadas no momento de cada uma de suas repetições “como consequência

e não como ponto de partida e alvo” (BAIOCCHI; PANNEK, 2007, p. 134).

A metacoreografia, seja em ensaios, processos criativos ou apresentações ao vivo

“processa o invisível que não enxergamos, mas experienciamos como sensação atmosférica

que não cessa de atravessar os performers, o público e tudo o mais que compõe a cena”

(BAIOCCHI; PANNEK, 2007, p. 134).

Esses conceitos, embora tenham sofrido alterações ao longo do tempo que venho

adotando-os, embasam hoje muito do que entendo por improvisar e criar movimento e

presença. A importância da metacoreografia se revelou e ainda hoje está presente como

caminho para dar corpo para as experimentações de minha pesquisa deixando as questões se

materializarem e fluírem sem fazer uso de formas premeditadas ou que representem

literalmente as ideias trazidas para o processo. Já sobre a pentamusculatura, atualmente

percebo similaridades entre esse termo e os novos conceitos a partir dos quais investigo as

intersecções entre indivíduo e o meio em uma visão ecológica do mundo e da vida.

27

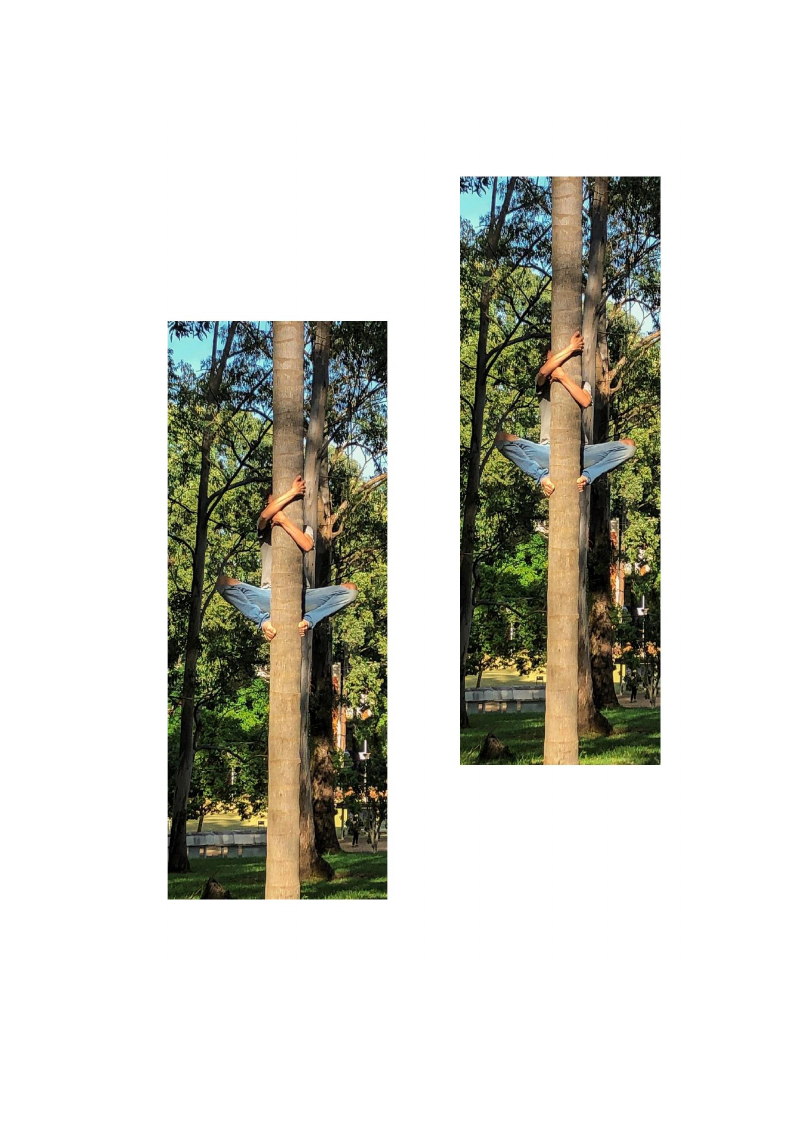

Ao longo da residência, compus um pequeno solo ao qual dei o nome de “26”,

minha idade na época. Nele, através de uma figura com traços primitivos e símios, abordava

meu desejo de movimento e de contato com a natureza. Em linhas gerais, o solo que construí

durante a oficina procurava retomar as etapas de uma das dinâmicas propostas durante a

residência e, de certa forma, instaurá-la em uma estrutura um pouco mais concisamente

organizada. A dinâmica a qual me refiro chama-se “Ritual de Passagem” e está ricamente

detalhada em Baiocchi e Pannek (2011).

Esta prática, já em etapas bem avançadas da oficina, envolvia uma meditação

dinâmica chamada “Mandala de Energia Corporal”, descrita em detalhes em Baiocchi e

Pannek (2013), procedimento presente em diversas etapas criativas e preparatórias da

companhia, composto de sete danças através das quais se ativa o a perspectiva de mundo

proposta pelo Teatro Coreográfico de Tensões e de si enquanto pentamusculatura. Em

seguida, realiza-se uma morte simbólica e um renascer imerso em um improviso criativo

ambíguo entre ficção e realidade.

Desde o início da oficina, eu dialogava meu processo criativo com temas como

sensações de aprisionamento, claustrofobia e inadequação ao mundo civilizado

contemporâneo. No despertar desta prática imersiva, acordei sedento por usufruir minha

liberdade exacerbadamente, nu e faminto por movimentos. A oficina aconteceu em um sítio,

com um declive gramado entre o galpão de ensaio e um córrego com água suficiente para se

banhar. Inicialmente, retomando as partituras do macaco advindas da Cia.L2, repetidas vezes

desci o morro, rolando até cair no rio. Escalava as árvores que apareciam pelo caminho,

depois subia correndo usando todos os apoios possíveis em contato com o chão.

Logo esta partitura se descontruiu em outras formas primitivas de movimento.

Enchia-me de lama e folhas. Alternava entre experimentar movimentos para compor um solo

e vivenciar o que eles podiam me oferecer de primitividade e de sentir o máximo possível da

natureza. Foi como o realizar de um desejo há muito reprimido. Depois de muitas subidas e

descidas, deitei ao sol e descansei, saltando não mais sobre o espaço, mas por entre minha

percepção do calor, do chão, do ar e das gotas de água que escorriam por mim.

Essa experiência reafirmou muito dos meus interesses na dança e na performance

naquele momento: espalhar lama no corpo, sentir o sol, provocar o cansaço, me lançar em um

rio, dobrar, torcer, rolar. Vivenciar isso e compartilhar essas experiências. E ainda, chegar a

elas a partir de me escutar, escutar o espaço, me integrar com ele, me permitir esperar,

escolher, organizar e vivenciar movimentos incluindo as partes invisíveis de mim. Assim

como na Cia.L2, as práticas da Taanteatro me incentivavam a problematizar a forma como me

28

experimento dentro de propostas artísticas com relação às possibilidades do cotidiano. Em

meu trabalho de conclusão da graduação, quando relatei a experiência do “ritual de

passagem”, escrevi: “[...] passei algumas horas esquecido de que era bípede. Por um

momento, ser bicho pareceu a solução de qualquer angustia” (PIMENTA, 2014, p.40). Como

se verá adiante, no TCC comecei a questionar poeticamente se o macaco, ou os animais

irracionais no geral, seriam mesmo o passado da espécie humana ou um futuro melhor ainda

não experimentado.

29

Figura 4 – TTOR-2013_1.

Fonte: Taanteatro Companhia

30

2.4. Estudos para macaco versão 01: coerções ideológicas

Na época, não entendia com certeza se o solo que eu trouxe da TTOR2013 era

uma dança, uma performance ou um ritual pessoal de primitivização e integração com a

natureza. Não tinha certeza sobre sua definição ou sobre a linguagem na qual se enquadrava,

no entanto, sentia propriedade suficiente para repetir e desenvolver o que havia iniciado. E

assim veio a ser meu interesse aprofundar essa experiência em uma investigação dentro da

universidade através de meu trabalho de conclusão da graduação.

A figura do macaco especificamente como organizada dentro do ciclo das

corporeidades animais foi utilizada nas práticas iniciais como eixo central das partituras e

estados corporais nas quais embasei a performance e como caminho para encontrar e dialogar

com os desdobramentos conceituais dela. Já as práticas que aprendi com a Taanteatro

fundamentavam uma forma de estar no espaço da performance e de “coreografar-me” dentro

dele considerando-nos amalgamados. E já no início desse processo, em diálogo com a

orientadora Profª. Ma. Thaís D’Abronzo ficou estipulado que seria importante somar às

experimentações empíricas do processo criativo mais embasamento conceitual e diálogo com

questões para além da criação em si.

Isso me levou a diversas perguntas e buscas bibliográficas. Os primeiros dentre

esses encontros giraram em torno da curiosidade acerca de como se organizam outras espécies

símias como, por exemplo, os gorilas e os bonobos. Investigação da qual vi emergir

semelhanças e disparidades, muitas vezes descritas em tom ácido, entre as organizações e

selvagerias presentes nas configurações das sociedades humanas e primatas.

Foi a partir de buscas que flertavam com a biologia e a antropologia que comecei

a estabelecer o interesse por inserir no processo criativo, transbordamentos de meus interesses

pessoais por procedimentos de animalização e aproximação da natureza. No geral, me

chamava atenção o risco que a espécie civilizada corre de cair no ridículo ou na hipocrisia ao

se contentar exageradamente com seus diferenciais perante outras espécies. Tema sobre o qual

encontrei embasamento, entre outras fontes, nos filmes Human Nature9 de Michel Gondry

(2001) e The Perfect Human10 de Jorgen Leth (1967). O primeiro apresenta de forma cômica

uma reflexão sobre o extremismo de padrões civilizados e do desejo de civilizar a partir da

história de duas personagens que viveram parte de suas vidas na cidade e parte isoladas na

9 Human Nature foi lançado em português como Natureza Quase Humana.

10

O

Humano

Perfeito

(tradução

minha).

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=W9kls6bMkRo&t=368s.

31

natureza. O segundo retrata como um homem e uma mulher bem vestidos e de etiqueta

refinada, em uma série de rituais cotidianos podem ser considerados, ao mesmo tempo,

“humanos perfeitos” e pessoas superficiais.

Por fim, acabei por pontuar como oposto ao “macaco”, a vida submetida – muitas

vezes inconscientemente – a coerções ideológicas e tentei demonstrar esse tipo de coerção

através de exemplos no mercado de trabalho. A organização textual desse viés como

monografia resultou suficiente para a proposta daquele momento, porém admitidamente não

alcançou toda a profundidade que poderia ter alcançado principalmente em sua escrita. Ainda

assim, o processo revelou desdobramentos do tema que transbordavam o escopo definido para

aquela etapa e que indicavam possíveis caminhos para a continuidade da pesquisa, o que de

fato ocorreu.

Arendt (2010) foi uma das referências através das quais tentei estipular um

cenário de coerções ideológicas, o qual eu buscava problematizar com o desenvolvimento de

um solo híbrido entre dança, teatro e performance. Para ela, o domínio de uma pessoa sobre

outra – no ápice de sua eficiência – não se dá pela submissão do dominado à figura

ameaçadora de um tirano, mas pela submissão mais ou menos voluntária ou inconsciente do

dominado a uma lógica de existência que se apresenta para ele como natural e imutável, não

cabendo a ele senão cumprir com o papel de dominado.

Ainda na forma de uma breve apresentação pontuo que Arendt indica com o termo

“vida activa”, o ideal de humanidade que pode agir por vontade própria incluindo em esferas

sutis do agir, do pensar e do sentir. Em contraponto ela aponta a “vida contemplativa” como a

passividade prevista como futuro da humanidade condicionada a dedicar-se unicamente ao

trabalho alienado e às regras postuladas como “naturais” nas sociedades e que eliminam do

humano a própria humanidade, atingindo um extremo da contemplação antagônica ao agir.

Ela dá o nome de animal laborans ao indivíduo que atinge esse ápice da alienação

(ARENDT, 2010).

Acredito que o processo criativo do solo colocava em questão esse panorama, pois

propiciava e demandava escolhas, o que é divergente da incapacidade de tomar decisões por si

próprio como explanada por Arendt (2010). Para ela, a coerção ideológica depende inclusive

de que o indivíduo não perceba que não está tomando as próprias decisões autonomamente.

Outra leitura que também deu subsídio para minhas curiosidades foi “O processo

civilizador” de Norbert Elias (1994). Nele, o estabelecimento de um conceito de civilização é

analisado à luz das transformações ocorridas nos costumes das sociedades ocidentais ao longo

de sua história. O autor relata que desde a Idade Média passam a surgir cartilhas explicativas

32

sobre a forma correta de se comportar à mesa e em outras situações coletivas. Esses manuais

são ao mesmo tempo, “modelos de comportamento para os quais estavam maduros os

tempos”, mas também modelos “que a sociedade – ou mais exatamente a classe alta, em

primeiro lugar – exigia.” (ELIAS, 1994, p. 83).

Essa leitura alimentou meus interesses e fomentou minha pesquisa ao apresentar

numerosas transformações que traçam o caminho da sociedade humana da Idade Média até os

tempos modernos, ressaltando o quanto implicam em hierarquização de classes e imposição

de costumes. Embora atrelado à permanência e ao aprimoramento o comportamento

“civilizado” tende a ser ensinado na direção de um grupo dito civilizado para um postulado

como não civilizado (ELIAS, 1994). Assim, o que quer que possa ser de fato “civilização” se

confunde com o subjugo de um grupo sobre outro e com a diferenciação entre grupos de uma

forma geral: a razão do homem e a selvageria do animal, o decoro da nobreza e a rudez da

plebe, os hábitos das classes mais abastadas e os das menos afortunadas, quem tem modos à

mesa e quem “falta com a educação”, os costumes dessa ou daquela nação, a sociedade

contemporânea e as tribos primitivas e assim por diante.

Pelo ponto de vista de Arendt (2010) e de Elias (1994), começava a entender a

falta de espontaneidade e decisão sobre si enquanto influência sobre a qualidade da interação

do indivíduo com o mundo e, no contexto das Artes Cênicas, encontrava diálogos entre esse

panorama e a articulação do indivíduo sobre si mesmo no tempo e no espaço em propostas

artísticas. As práticas da Cia.L2 e da Taanteatro tinham me apresentado uma gama ampliada

de possibilidades de experimentação de mim mesmo e fomentado meu questionamento sobre

os parâmetros dessas possibilidades em uma esfera cotidiana e social. De modo inverso

perguntei-me se essas descobertas que me pareciam raras refletiam o histórico da evolução e

civilização da espécie humana como um todo.

As nuances conceituais que eu buscava começaram a vir à tona também no

próprio contexto da pesquisa prática. Na residência com a Taanteatro e 2013, eu estava no

local ideal para imersão em meu “macaco”, tanto pelo espaço em si, quanto pelo suporte dado

pela estrutura da oficina. Porém, a continuidade do processo criativo para o trabalho de

conclusão da graduação aconteceu em uma pequena praça em frente ao bloco de Artes

Cênicas da UEL. Um restinho de natureza cercado por concreto. Um oásis em um cenário

urbano. A transposição de um solo criado num espaço amplo e pleno de natureza para esse

novo espaço trouxe à tona uma série de questões. Colocou na berlinda aquilo que eu estava

desenvolvendo, colocou como obstáculo a própria dinâmica do meio ambiente urbano. Como

realizar uma imersão, uma primitivização, não estando em um lugar isolado e organizado para

33

isso? Como me permitir? E essas pessoas que coabitam essa praça, que passam por perto de

mim durante meu processo criativo, são transeuntes ou espectadores? Será que sabem o que

eu estou fazendo? Será que eu posso fazendo isso aqui?

Meu objetivo final era criar uma estrutura cênica calcada em uma imersão nas

experimentações de movimento e de interação com a natureza que eu identificava pela

metáfora do “macaco”. No entanto, o lugar onde acontecia esse processo criativo era o mesmo

onde ele seria apresentado quando finalizado, um lugar aberto. Assim, um longo processo

criativo e a apresentação final se confundiam. Começava a surgir em mim o interesse em

fazer, das idas frequentes até o espaço de criação por si só, uma performance, assunto sobre o

qual me aprofundo atualmente. Pensava na performance House with an ocean view de Marina

Abramović (2002)11, aquela na qual ela habita por doze dias, nove horas por dia, uma

instalação de três módulos contendo, entre outros itens: chuveiro, vaso sanitário e cama. Esta

performance chamava minha atenção um pouco pela longa duração, mas principalmente por

ter como foco a artista ao mesmo tempo exposta e distanciada. No caso, os espectadores

podiam observá-la por um telescópio (BERNSTEIN, 2003).

Segundo a própria artista, uma característica de voyeurismo seria somente uma

primeira impressão, já que na verdade havia muita interação através de trocas de energia e de

olhares (BERNSTEIN, 2003). No meu caso, apesar do desejo de compartilhamento e das

interações que, de fato, acabaram por se estabelecer nesses dois anos, interessava-me também

ser visto sem a obrigação de interagir.

Deixava-me influenciar também pela leitura do “Artista da Fome” de Franz Kafka

(2012). Esse conto apresenta um artista tão dedicado a sua performance – no caso, jejuar em

uma gaiola à vista do público – e tão desinteressado por outras realidades, que não lhe

agradavam os banquetes que recebia com festejos a cada 48 dias. Sentia-se capaz de ir além.

Desta forma, no ápice de sua imersão, morre de fome num jejum recorde de cuja duração ele

mesmo perde a conta. O conto termina com o artista sendo rapidamente esquecido e

substituído em sua própria jaula pelos encantos de uma jovem pantera. Pessoalmente, gostaria

de pensar que as reverberações da obra dessa personagem tenham ecoado para além da

pantera e que as minhas também sejam hoje de alguma forma vistas e lembradas.

Durante os dois anos da realização do TCC (entre 2013 e 2014), realizei idas

frequentes até esta praça. Implantei uma pequena horta urbana que rendeu um pé de tomates

que compôs a “cenografia” da performance e rendeu uma pequena parte de minha

11 Confira excertos dessa performance disponibilizados pelo Instituto Marina Abramović em:

https://vimeo.com/72468884

34

alimentação levando materialmente a performance para minha vida pessoal. Deixei como

exposição, uma série de objetos que fizeram parte do processo, propus algumas ações

interativas e realizei captações de vídeo que integraram a performance e a pesquisa.

Ao final, fiquei satisfeito tanto com o processo de longa duração, quanto com as

apresentações finais. Sinto que investiguei a fundo uma proposta de criação híbrida e a

articulação de meu repertório de conhecimentos dentro desta. No mais, entre questões que, na

época, não soube responder e outras que nem mesmo tive maturidade para formular, essa

experiência estabeleceu fundamento para sua continuidade no futuro.

Segue a escrita cênica que redigi para o solo que apresentei como parte prática de

meu trabalho de conclusão da graduação12:

Um homem relativamente “normal”, de repente estabelece sua nova residência em

uma parte de uma praça pública. [...] ele cava e se suja de lama. Lhe agrada e ele se

suja mais. Rola na grama como um cachorro que nunca tinha sido levado para

passear. [...] Brinca com quem está assistindo, ameaça jogar lama neles mas joga em

si mesmo. Transfigura-se cada vez mais em um macaco. Revolta-se contra as

próprias roupas, sente-se claustrofóbico, luta contra elas até desvestir-se e desvairar-

se. De vez em quando desconstrói sua figura símia, volta a ser bípede. Mostra aos

outros suas mãos sujas de lama. Joga no lixo papéis e plásticos encontrados em sua

nova casa. [...] Eventualmente se cansa. Torna-se macaco menos ágil. Sujo de terra,

pulverizado, esgotado, misturado à terra, vai até uma árvore, observa sua

grandiosidade. Num salto se agarra a ela. Com suavidade, sobe, busca encaixes

confortáveis de seu corpo com os galhos, dança, descansa [...]. (PIMENTA, 2014, p.

58)

12

Confira

alguns

vídeos

dessa

etapa

da

pesquisa

no

link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJaQHO68ijg567TNFEoXUXBuCd8WfgWLd

35

Figura 5 – TCC_2013-2014_2

36

2.5 Estudos para macaco versão 02: o pensamento sentado

Em 2016, junto ao Coletivo Fleuma – grupo de artistas que se utilizam de

múltiplas linguagens em suas proposições, do qual faço parte desde 2014 e que está sediado

em Indaiatuba-SP – participei com “Estudos para Macaco” do Projeto Qualificação em

Dança.

Este projeto faz parte do Programa Qualificação em Artes, realizado pela

Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo e gerido pela organização não

governamental POIESIS13. Através dessa parceria e da orientação de diversos profissionais

que a experiência me propiciou, dei continuidade à pesquisa, iniciando a composição de uma

nova versão da performance, dessa vez em grupo.

Na ocasião, como diretor e performer, acabei por guiar o grupo para um lugar

especialmente conceitual. Por um momento, parei de perseguir qualquer movimento ou forma

de “macaco”. Busquei outras formas de integração com a natureza e de colocar os

movimentos do corpo contemporâneo cotidiano em atrito com o que pode haver neles de um

passado selvagem. Investi em uma composição – em espaço fechado – híbrida entre

apresentação e instalação de corpos, objetos, áudios, vídeos e propostas interativas. Durante a

apresentação, a plateia podia circular livremente.

Segundo o dramaturgista Marcus Mazieri (MAZIERI; PIMENTA, 2016),

conforme relatado no livro-processo confeccionado ao final da etapa, na palavra “estudos”

convergiram os destrinchamentos de temas e de formas práticas de abordá-los, no geral, como

experimentos aos quais os artistas se submetiam, transformando também o contexto que os

rodeava e provocando compartilhamento e reverberações. Ao final, não era esperado

chegarmos a respostas sobre as reflexões acerca do macaco ou da sociedade contemporânea,

mas logramos estabelecer um tempo/espaço de compartilhamento das indagações que fizemos

ao longo do processo. “Macaco” tornou-se um referencial diametralmente oposto ao consumo

exagerado, à produção ilimitada de bens de consumo e resíduos e ao aperfeiçoamento

tecnológico incessante, tudo a serviço das mesmas necessidades de sempre: nascer, crescer,

explorar, agredir, conquistar, alimentar, transar, buscar conforto, envelhecer e morrer.

Olhando para essa etapa da pesquisa, penso por um momento ter me distanciado

de seu foco inicial. No entanto, foi justamente nessa divagação que me encontrei com uma

13 Para maiores informações sobre a organização POIESIS e o Projeto Qualificação em Dança, confira o site:

<https://oficinasculturais.org.br>.

37

referência que alinhavava definitivamente o parentesco entre macacos e a espécie humana em

um histórico evolutivo da perspectiva do movimento e da percepção.

Uma das profissionais que nos ofereceu orientações através do Qualificação em

Dança, muito atenciosamente, me trouxe um livro e disse: “Acho que é isso aqui que você

está tentando dizer”. Era um livro com o título “O Pensamento Sentado”, do docente e

pesquisador Norval Baitello Jr. (2012). Nele, o autor delineia um histórico evolutivo e

civilizatório da espécie humana de um ponto de vista sensório-motor. Ele traça um caminho,

dos primatas às sociedades contemporâneas, simultaneamente ascendente (no sentido da

permanência, conforto e proliferação da espécie) e descendente (em termos da percepção e

utilização do corpo).

Em um extremo, uma natureza arborícola, corpos ágeis, grande mobilidade,

destreza em todas as articulações e um campo perceptível esférico que cobria todas as

direções. Durante o nomadismo, explorações reduzidas ao chão e à postura ereta, porém

plenas de movimentações cognitivas.

No outro extremo, quando a espécie se assenta em moradias fixas e duradouras,

gradualmente a forma de estar no mundo definida pelos limites de um território conhecido

torna-se, em alguns casos, monótono ou asfixiante.

O autor visualiza na contemporaneidade a proeminência de um distúrbio calcado

na crescente inconsciência de si enquanto indivíduo e enquanto parte do mundo. Este

distúrbio advém da diminuição da mobilidade e aponta para o fim da capacidade humana de

decidir por si os próprios movimentos. Um exemplo presente no livro indica que é como o

carro em relação à caminhada: ele simplifica o caminhar, mas o torna monótono, diminui o

que a experiência agrega a quem caminha. Afasta seus pés desta experiência de ir. Restringe a

experiência do olhar a recortes limitados e fugazes. Em última instância, acaba por afastar o

caminhante das decisões de onde ir (BAITELLO JÚNIOR, 2012).

Essa etapa da pesquisa se desdobrou em uma instalação presencial levada a

público três vezes e em algumas vídeo-performances que continuam em circulação

atualmente14. As provocações que deram início aos brainstorms e improvisos que originaram

essas vídeos-performances foram encontradas em uma lista de tópicos presentes no livro O

Macaco Nu, de Desmond Morris (1967).

14 Confira alguns vídeos com imagens e informações sobre essa etapa da pesquisa em:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJaQHO68ijg7_Hbz_AWffF0wfsfqoTUvj>. Confira também, um

desdobramento dessa etapa, na forma de vídeo-performance ainda hoje em exibição no site:

https://mazieri.wixsite.com/fleuma/c%C3%B3pia-estudos-para-macaco

38

São tópicos que guiam de forma crítica uma análise zoológica da espécie humana,

pontuando caraterísticas acerca de hábitos referentes à higiene, organizações sociais,

resolução de conflitos, sexo e habitat, dentre outros. A análise deles feitas pelo autor tende a

indicar de forma ácida os pontos de vista que ele explicita, por exemplo, quando diz que:

[...] apesar de ter se tornado tão erudito, o Homo sapiens não deixou de ser um

macaco pelado e, embora tenha adquirido motivações muito requintadas, não perdeu

nenhuma das mais primitivas e comezinhas. Isso causa-lhe muitas vezes certo

embaraço [...]. Na verdade, o Homo sapiens andaria muito menos preocupado, e

sentir-se-ia muito mais satisfeito, se fosse capaz de aceitar esse fato. (MORRIS,

1967, p.7-8)

Segue a sinopse da vídeo-performance-instalação como divulgada na época de sua

circulação:

Em nosso habitat, mobília e sucata, higiene e isolamento, luta e tédio, fome e vício,

sexo e posse, sono e poder, se confundem. Interações sociais e espaciais se

justificam através de argumentos. Mas um olhar para além da razão, revela o inútil e

a superficialidade. Nossa evolução é a produção de lixo. Somos macacos que

desceram das árvores? Não somos mais animais? E se voltássemos? Como o corpo

civilizado reagiria? (MAZIERI; PIMENTA, 2016, p. 9).

Segue também, a escrita cênica da versão de Estudos para Macaco realizada junto

ao Programa Qualificação em Dança e ao Coletivo Fleuma, como ela foi escrita na época da

finalização desta etapa do projeto, embora tenha sido registrada em minhas anotações pessoais

sem ser publicada.

O público chega e encontra 4 performers vestidos(as) de jeans e camisas brancas. O

grupo está preenchendo o espaço com pilhas de objetos organizadas por tipo como

uma coleção. Tais objetos, não fossem ruínas, poderiam ser uma casa: azulejos,

tijolos, ferragens, ferramentas, restos de eletrodomésticos, canos, etc.

O público pode transitar pela instalação e assistir vídeos exibidos em dispositivos

integrados às ruínas. Em um televisor, um grupo de pessoas colhe e se alimenta de

romãs; em outro, uma mulher limpa folhas secas; e, num terceiro, a mesma mulher

varre um banco de concreto. Num último, um homem carrega pela rua, sem destino,

seus bens materiais. Um fone de ouvido acompanha cada vídeo com uma trilha

sonora ou sugestões de movimento para o(a) espectador.

Em meio às ruínas e aos espectadores, os performers realizam uma série de

articulações de seus corpos em interação com o espaço: uma pessoa medita em meio

a uma mandala de sucatas, outra costura e higieniza objetos aleatoriamente, outra

fotografa closes do corpo dos presentes sem nunca tirar os olhos de sua câmera e

outro caminha com um pneu em suas costas. De repente, aquele que meditava se

levanta e empacota freneticamente o que encontra ao seu alcance. O restante do

grupo se reúne para filmá-lo movimentando seus celulares de forma coreografada.

Por fim, todos se unem em torno de um televisor 29 polegadas antigo, tiram-no do

chão e sustentam seu peso enquanto mostram aos presentes um vídeo. No vídeo,

essas mesmas pessoas habitam uma árvore como se fosse sua casa. Tomam café da

manhã, preparam o almoço, dormem, brigam...15

15 Essa citação faz parte dos registros de meus diários de trabalho.

39

No mais, acredito que a própria apreciação dos materiais resultantes se faz

suficiente para uma compreensão do que foi a performance, a pesquisa e o processo nesse

período.

40

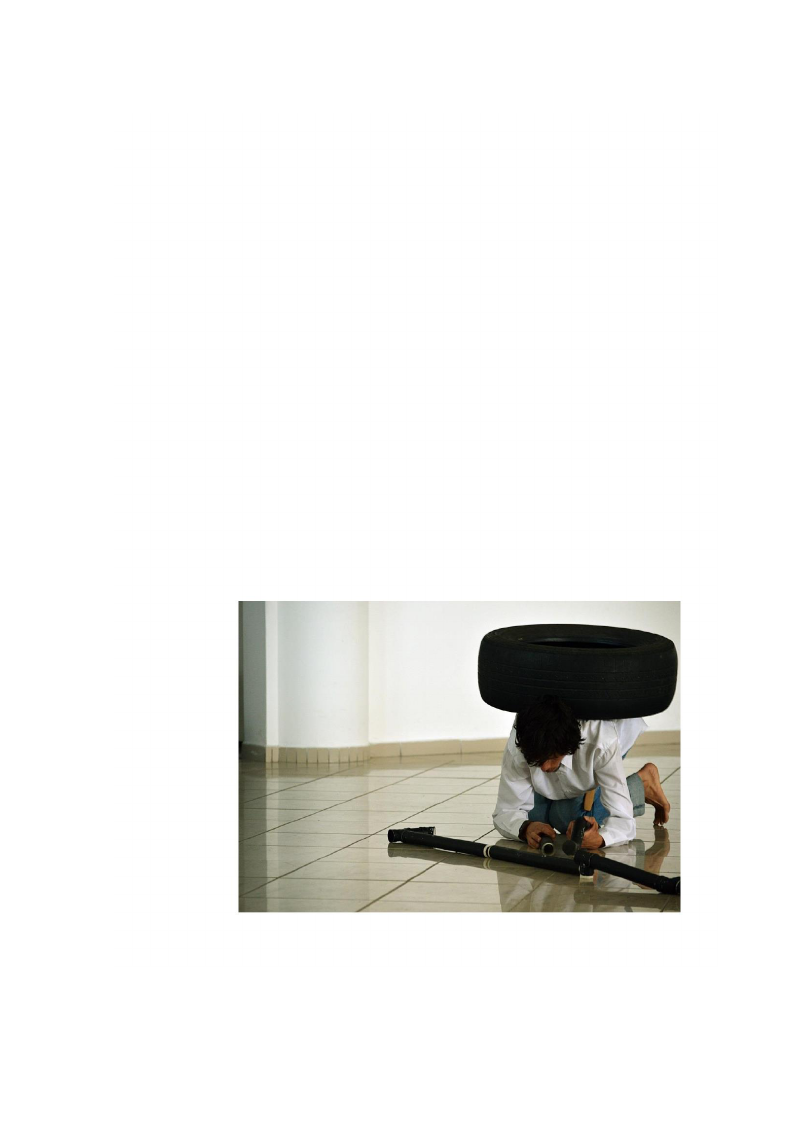

Figura 6 – Qualificação em Dança 2016: Finalização

Fonte: Gabriel Luís Campos

41

2.6 Quase versão 03 – os macacos lutadores

Em 2017, novamente convidei um grupo de performers do Coletivo Fleuma e dei

início à realização de uma nova versão de Estudos para Macaco. Chegamos inclusive a

receber, por alguns meses, orientações do Projeto Ademar Guerra, também parte do Programa

Qualificação em Artes, porém voltado para a linguagem do Teatro.

No entanto, não consegui levar essa experiência até o fim. Por diversas razões,

após algum tempo, o grupo se desfez e a criação foi interrompida. A interrupção do processo

propiciou aprendizado sobre como gerir e motivar um coletivo, sobre como dividir

responsabilidades e sobre como saber escutar e respeitar o tempo das coisas, dentre outras

questões adjacentes a um processo criativo.

Apesar disso, a experiência com o grupo até ali tinha sido muito enriquecedora.

Busquei novos enfoques do corpo em movimento na investigação dos meus “macacos”.

Propus diversas práticas que convidavam o grupo a perceber e articular-se fora dos moldes e

convenções da contemporaneidade, como eu sentia ter vivenciado. Pude aprimorar meu papel

dentro da pesquisa compartilhando o repertório de práticas e conceitos que eu conhecia até ali.

Inclusive, esse foi um dos pontos identificados ao longo das orientações que tivemos, o de

que eu havia me afastado ainda mais do foco em resultados cênicos definidos e

compartilháveis e organizado com o grupo uma rotina de processos mais próximos de um

treinamento.

Comecei a estudar – através de vídeos e textos disponibilizados na internet – e

trazer para o grupo a técnica Fighting Monkey, a qual conheci nos entremeios das orientações

do Qualificação em Dança 2016 e na qual, na época não tive tempo de me aprofundar. Esta

técnica vem sendo desenvolvida desde 2002 por Linda Kapetanea e Jozef Frucek, uma dupla

de profissionais interessada nos princípios do movimento dentro da arte, do esporte e dos

processos de envelhecimento. Fighting Monkey é uma prática voltada para o desenvolvimento

humano, que considera cada indivíduo como único em sua conexão com o meio ambiente e

consigo mesmo. Ela reúne um conjunto de jogos e situações de movimento com foco em

provocar a criatividade e a engenhosidade em contextos desafiadores e urgentes para assim

aprimorar e prolongar a saúde e a qualidade de vida (FRUCEK; KAPETANEA, 200-?).

Enxerguei nessa técnica uma forma prática de me colocar em diálogo com aquilo

que me chamou atenção na leitura de Baitello Jr. (2012): a linha evolutiva da espécie humana

do ponto de vista da mobilidade e da percepção e os seus reflexos na qualidade de vida

contemporânea. Em um vídeo, Jozef aponta movimentos e situações que para outros animais

42

são corriqueiras, mas que estão fora de nossa “normalidade”. Diferente de nós, eles se

esforçam o tempo todo, lutam, escalam, espreitam, pulam, dormem, brincam, tudo sob a

pressão do meio onde vivem (WHAT, 2015).

Essas referências me levam a crer que algumas necessidades de movimento

repentino e qualidades especialmente alertas da atenção se esvaneceram na transição de um

cenário selvagem para um cenário urbano. Alterou-se a gama e a qualidade dos movimentos

realizados pelo corpo humano em consonância com a organização do espaço e da sociedade.

No entanto, da perspectiva da Fighting Monkey, embora as aparências enganem, a

realidade continua imprevisível e geralmente caótica. Ela raramente segue um roteiro ou

nossas expectativas. Desse ponto de vista, as práticas da Fighting Monkey organizam

dinâmicas de movimento que reproduzem um contexto de instabilidade e imprevisibilidade e

convidam o participante à imersão nelas para aprender sobre tolerância ao irregular e

apreciação do desconhecido (FRUCEK; KAPETANEA, 200-?).

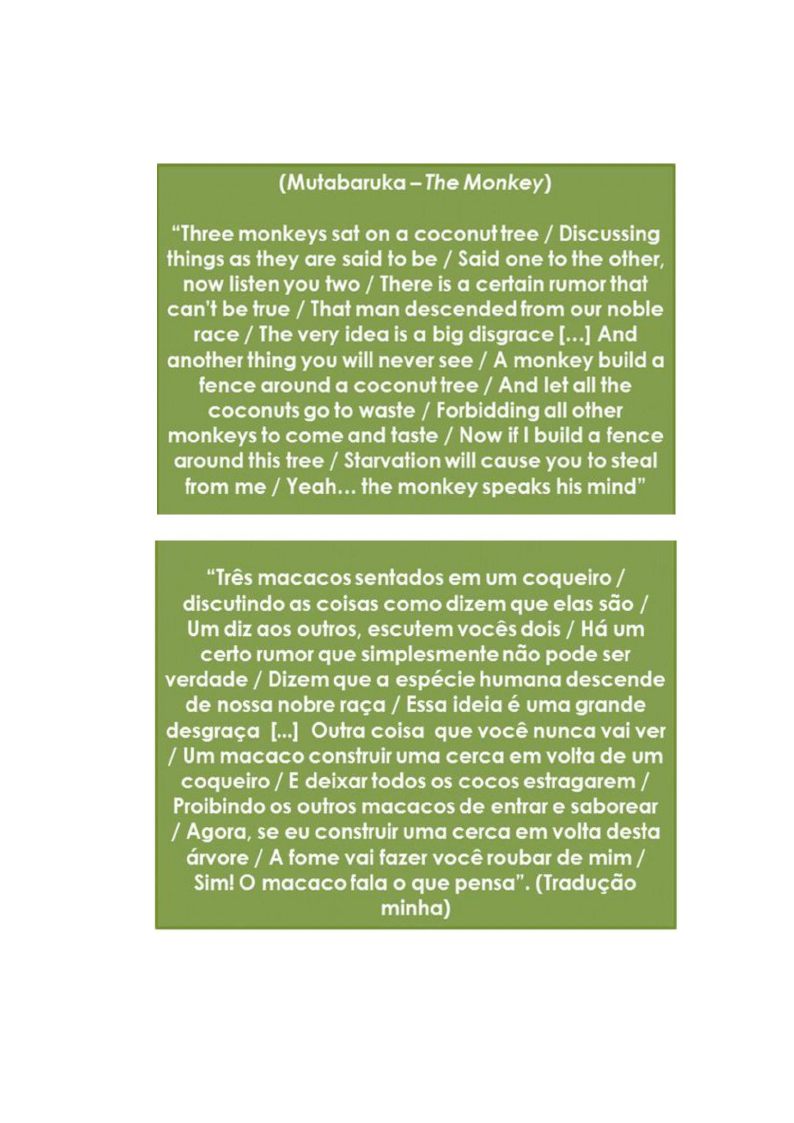

Acompanhando atualmente a companhia através de seu website na internet, sinto