Estudos de Psicologia 2003, 8(2), 2452-24552

Determinantes psicológicos e situacionais do comportamento de

conservação de água: um modelo estrutural 1

Víctor Corral-Verdugo

Universidad de Sonora, México

Resumo

Um modelo de fatores psicológicos e situacionais que afetam o consumo de água foi especificado e testado.

Foram sujeitos deste estudo 500 indivíduos moradores de duas cidades do estado de Sonora, no México. Uma

dessas cidades sofre escassez crônica de água, enquanto a outra tem provisão suficiente do líquido. Foram

realizadas observações diretas do consumo de água e de habilidades para conservação de indivíduos em

diferentes atividades. Através de um questionário também foram avaliadas crenças utilitárias relativas ao uso

de água e motivos para sua conservação. A posse de utensílios que envolvem o uso de água foi considerada

como um fator situacional que promove seu consumo, ao passo que a escassez de água foi considerada um

inibidor potencial desse consumo. Estas variáveis foram incorporadas em um modelo estrutural, cujos resul-

tados revelaram que o consumo de água foi significativa e positivamente influenciado por crenças utilitárias e

pela posse de equipamentos domésticos facilitadores do consumo, enquanto que motivos e habilidades de

conservação bem como escassez de água inibiam tal consumo. Motivos de conservação foram positivamente

afetados pela escassez de água e habilidades de conservação, e negativamente influenciados por crenças

utilitárias. Covariâncias significativas entre os determinantes de consumo de água revelaram a interdependência

de variáveis situacionais e psicológicas ao influenciarem o uso da água.

Palavras-chave: conservação de água; psicologia ambiental; variáveis situacionais; modelos de equações estruturais.

Abstract

Psychological and situational determinants of water conservation behavior: a structural model. A model of

psychological and situational factors affecting water consumption was specified and tested. 500 individuals

living at two cities of Sonora, Mexico were the subjects for this study. One of those cities experienced a

chronic scarcity of water, while the other one had a sufficient supply of the liquid. Direct observations of

individuals’ water consumption (in different activities) and of their conservation skills were conducted. Also,

their utilitarian beliefs regarding the use of water, and their conservation motives were assessed using a

questionnaire. The possession of furniture for using water was considered as one situational factor promoting

water consumption, and water scarcity was considered as a potential inhibitor of that consumption. These

variables were incorporated in a structural model. Results of this model revealed that water consumption was

significantly and positively influenced by utilitarian beliefs and the possession of furniture, while conservation

motives, conservation skills and water scarcity inhibited such consumption. Conservation motives were

positively affected by water scarcity and conservation skills, and negatively influenced by utilitarian beliefs.

Significant covariances between the determinants of water consumption revealed the interdependence of

situational and psychological variables affecting water use.

Key words: water conservation; environmental psychology; situational variables; structural equation models.

A água é talvez o recurso natural mais valioso para a

humanidade. Sua escassez representa atualmente um

problema ambiental crescente para a população

(Gardner, 2002; Prince of Orange & Riijsberman, 2000). Real-

mente, a escassez de água pode se apresentar como a amea-

ça ambiental mais séria para humanidade no século 21 (Brown

& Flavin, 1999). Somerville e Briscoe (2001) declaram: “siste-

mas de água estão sob severa tensão em muitas partes do

mundo com espelhos d’água em partes de México, Índia,

China e norte da África que recuam até 1 m por ano” (p. 2217).

De acordo com Middlestadt et al. (2001), conservação e es-

cassez de água ameaçam causar uma crise nacional na

Jordânia, neste novo século.

Uma grande quantidade de pessoas no mundo sofre de

escassez de água: milhões de crianças estão morrendo todos

os anos de diarréia e a metade dos pantanais do mundo foi

246 V.Corral-Verdugo

destruída durante o último século. Também a metade dos rios

do mundo é poluída, muitos estão agonizantes e não chegam

ao mar (Crosgrove & Rijsberman, 2000). No México, a Comis-

são Nacional de Água declarou recentemente que, a menos

que uma temporada extraordinária de chuva acontecesse, este

país teria água para poucos meses. Embora no México a mai-

or parte da água seja empregada na agricultura, o crescimen-

to acelerado das cidades resultou num significativo aumento

do consumo doméstico de água. Esta tendência está aconte-

cendo na maioria das nações em desenvolvimento, forçando

os governos a implementarem estratégias de conservação de

água em áreas urbanas. Soluções para este desafio têm de ser

encontradas combinando estratégias tecnológicas e sócio-

comportamentais para promover a conservação da água em

populações de todo o mundo.

O comportamento humano é considerado a principal cau-

sa de deterioração ambiental, por isso precisamos entender

as causas do comportamento ambientalmente relevante

(Oskamp, 2000). De acordo com Fishbein, Middlestadt e

Hitchcock (1991), “a chave do sucesso para as intervenções

comportamentais é a identificação dos determinantes especí-

ficos daqueles comportamentos que se quer manter ou mu-

dar” (p. 243). Assim, estratégias efetivas que promovam a

conservação de água deveriam envolver esses determinantes

(Middlestadt et al., 2001).

O problema da escassez de água possui componentes

psicológicos e sociais. As pessoas desperdiçam água influ-

enciadas por motivos, crenças, percepções e normas pesso-

ais (Corral-Verdugo, 2002). Fatores situacionais, tais como

disponibilidade de utensílios ou equipamento para consumo

de água, tamanho das famílias e disponibilidade de recursos

financeiros, também promovem o desperdício de água (Aitken,

McMahon, Wearing & Finlayson, 1994). Portanto, o estudo

de determinantes psicológicos e situacionais do comporta-

mento de conservação de água é necessário para se entender

quais características pessoais e quais fatores situacionais

poderiam ser úteis para a promoção de padrões de consumo

responsável de água.

Determinantes psicológicos da conservação de

água

Não há muita informação sobre preditores psicológicos

de conservação de água. Atividades como reciclagem

(Daneshvary, Daneshvary & Schwer, 1998; Ewing, 2001) e

conservação de energia (Gatersleben, Steg & Vlek, 2002) es-

tão entre os tipos mais investigados de comportamento pró-

ambiental, em detrimento do estudo de outras ações, como

conservação de água. Não obstante, existem vários estudos

nessa área, o que permite a construção de um quadro de

referência para o estudo de preditores disposicionais de eco-

nomia de água.

Motivos para economia de água estão entre o preditores

significativos de ações pró-ambientais. Algumas pessoas se

engajam em conservação de água para economizar esse re-

curso, por cooperar com alguma campanha de conservação

(Corral-Verdugo, 2002), ou por pagar menos pelo recurso con-

sumido (López, Balboa, Igartúa & Claramunt, 1994). A puni-

ção por consumo excessivo também induz à conservação de

água (Agras, Jacob & Ledebeck, 1980). Em geral, a literatura

mostra que quanto mais motivos uma pessoa tem para eco-

nomizar água, mais ela conserva esse recurso.

Habilidades também são determinantes importantes de

conservação da água. Corral-Verdugo (2002) constatou que

as habilidades da população para economizar água eram indi-

cadores de competência de conservação, um fator que influ-

encia diretamente o comportamento de conservação de água,

enquanto Middlestadt et al. (2001) indicaram que proporcio-

nar a estudantes do ensino médio “conhecimento sobre com-

portamentos” específicos de como economizar água, pode

levar a comportamentos de conservação do líquido. Estes

resultados indicam que oferecer às pessoas habilidades es-

pecíficas sobre como economizar o líquido, é um passo im-

portante e necessário para conduzir seu comportamento em

direção à uma meta de conservação.

Determinantes situacionais

Situações físicas, normativas ou facilitadoras também

promovem o desperdício ou a conservação de água. Na Aus-

trália, Aitken et al. (1994) estabeleceram que o consumo de

água dependia principalmente da condição sócio-econômica

da família e de seu tamanho. Famílias maiores, morando em

casas caras, consomem mais água em comparação aos casos

opostos. Hanke e Mare (1982), na Suécia, também chegaram a

resultados semelhantes. Além disso, Syme, Thomas e Salerian

(1983) relataram que o valor do jardim, a renda econômica e a

percepção dos usuários em relação ao valor dos seus jardins

eram preditores positivos de consumo de água. Nos EUA, De

Oliver (1999) constatou que uma campanha de conservação

voluntária de água não afetou o consumo das pessoas de

classes sócio-econômicas mais altas. Entretanto, quando essa

campanha se tornou obrigatória, aquelas pessoas coopera-

ram com o esforço de conservação exigido.

Também nos EUA, Geller, Erickson e Buttram (1983) con-

sideraram que dispositivos econômicos para o uso de água

eram significativamente efetivos na redução do seu consu-

mo. No México, Corral-Verdugo (2002) investigou o efeito da

carência de disponibilidade de água. Os seus resultados re-

velaram que a escassez de água é um dos fatores situacionais

mais importantes a influir no esforço de conservação de água.

Em resumo, esses resultados indicam que situações como ter

dinheiro, casas e jardins grandes e ainda uma família grande

induzem ao desperdício de água; enquanto o uso de disposi-

tivos de economia de água, enfrentar normas que exigem um

consumo reduzido e morar em lugares onde a água já é natu-

ralmente escassa induzem à conservação.

A maioria dos estudos revisados acima investigou as-

pectos psicológicos ou situacionais que conduzem ao con-

sumo ou à conservação de água. Estudar o efeito combinado

de ambos os tipos de fatores poderia ser necessário para se

obter uma visão mais completa de como os indivíduos são

compelidos a economizar o líquido. Também é importante sa-

ber como os preditores de conservação de água se relacio-

nam entre si. Por conseguinte, este artigo apresenta um estu-

do em que foram investigados padrões de consumo de água

Determinantes da conservação da água 247

e analisado o efeito combinado de variáveis situacionais e

disposicionais sobre aquele consumo.

Método

Participantes e locais

Participaram deste estudo 500 cidadãos residentes em

Hermosillo (N = 389) e Ciudad Obregon (N = 111), duas cida-

des do estado de Sonora, no noroeste do México. Para a

amostragem dos residentes, foram consideradas três faixas

representativas das classes sócio-econômicas baixa, média e

alta, com base na classificação do Instituto Nacional de Geo-

grafia e Informática (Instituto Nacional de Geografía e

Informática, 1992). Foram selecionados aleatoriamente 130

domicílios de Hermosillo e 40 de Ciudad Obregón,

estratificados em classe mais alta (15%), classe média (40%) e

classe mais baixa (45%). Esses estratos representam a com-

posição sócio-econômica de ambas as comunidades. De cada

grupo familiar eram selecionados três integrantes: a dona de

casa, seu marido (ou qualquer outro adulto, caso ela não

tivesse marido) e uma seleção aleatória de jovens na faixa de

10 a 17 anos.

No total havia 201 pessoas do sexo masculino e 299 do

feminino, com uma média de 35,9 anos de idade e com um

número médio de 10,4 anos de escolaridade. O número médio

de moradores por domicílio foi de 4,7 pessoas e a média geral

de renda mensal foi de 680 dólares. A distribuição de renda

mostrou-se assimétrica, positivamente desviada e com ampla

dispersão, indicando que a maioria das famílias tem renda

baixa, uma característica das cidades mexicanas (Instituto

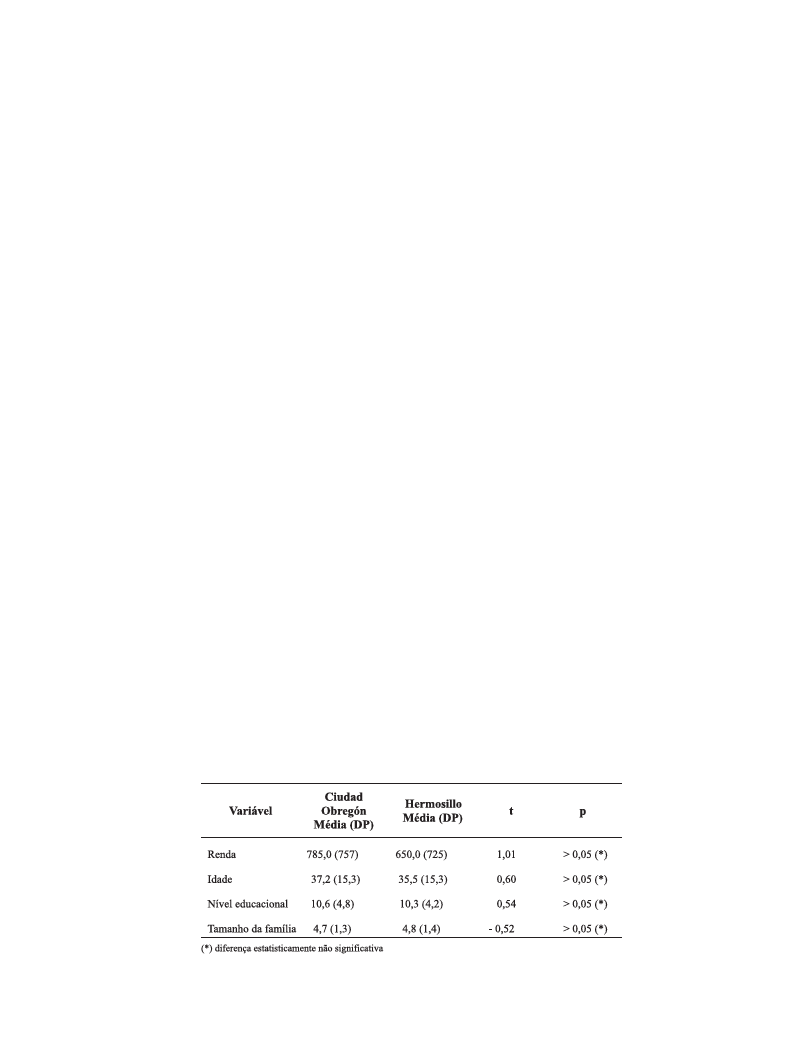

Nacional de Geografía e Informática, 1992). A Tabela 1 mostra

essas variáveis demográficas para ambas as amostras, fazen-

do ver que não há diferenças significativas entre elas.

Instrumentos

Foi administrado um instrumento que investigava cren-

ças utilitárias de água, motivos para sua conservação e vari-

áveis demográficas. Também foram realizados registros e ob-

servações diretas do uso de água em atividades variadas,

assim como observação da quantidade de aparelhos e uten-

sílios domésticos que consomem água (caldeiras, chuveiros,

privadas, torneiras, coolers e caixas d’água) presentes em

todas as residências.

Habilidades de conservação de água também foram

registradas sob a forma do número de ações efetivas que

resultam na sua economia. Solicitou-se aos participantes en-

volvidos em atividades de consumo de água (lavar carro,

regar plantas) ou que relatavam como agiam em outras (como

tomar um banho de chuveiro), que economizassem tanta água

quanto possível. As crenças utilitárias foram analisadas com

base no grau de concordância com afirmações em que a água

é considerada como um recurso inesgotável e barato, asse-

gurando que os cientistas podem resolver o problema de sua

escassez. Esses itens permitiam respostas numa escala de 4

(concordância total) a 1 (discordância total). Motivos para

conservação de água, por sua vez, foram investigados a par-

tir das razões que as pessoas davam para conservar o líqui-

do. Várias razões foram listadas em uma folha de papel e os

participantes manifestavam sua concordância com elas, utili-

zando uma escala de 0 (discordância total) a 10 (concordân-

cia total).

Procedimento

Os pesquisadores abordavam as donas de casa para

obter sua concordância em participar. Pediam que elas obser-

vassem quanto tempo elas próprias e os outros moradores

do domicílio gastavam no consumo de água em várias ativi-

dades. Após uma breve sessão de treinamento, as donas de

casa faziam três observações do consumo de água durante a

semana seguinte. Ao término da última observação, cada par-

ticipante respondeu às escalas e forneceu informações

demográficas.

Análise de dados

Foram obtidas estatísticas univariadas para cada variá-

vel investigada, assim como os “Alfas de Cronbach” das

escalas psicológicas e comportamentais (crenças, motivos,

habilidades, consumo de água). Foram efetuados testes t para

avaliar diferenças de médias entre as cidades, em relação às

variáveis psicológicas/comportamentais e situacionais. E, fi-

Tabela 1

Características demográficas das amostras

248 V.Corral-Verdugo

nalmente, um modelo de equações estruturais foi especifica-

do e testado, envolvendo a relação entre essas variáveis e o

consumo de água.

Nesse modelo foram construídos quatro fatores: moti-

vos de conservação, habilidades de conservação, crenças

utilitárias sobre água e consumo de água. Estes fatores resul-

taram das inter-relações entre cada componente das escalas

psicológicas/comportamentais. Exigem-se cargas lambda al-

tas e significativas (p < 0,05) para cada fator, como evidência

de validade convergente de construto, ao mesmo tempo em

que se espera valores mais baixos de correlações entre fato-

res, como indicação de validade discriminante de construto

(ver Corral-Verdugo & Figueredo, 1999). E ainda, um coefici-

ente estrutural significativo de cada fator psicológico relati-

vo à conservação de água indicaria validade concorrente.

De acordo com o modelo especificado, o consumo de

água é diretamente afetado por motivos e habilidades de con-

servação, crenças utilitárias, posse de aparelhos e utensílios

domésticos que consomem água e escassez de água. Além

disso, os preditores foram especificados como produzindo

inter-correlações entre eles. Considerar este modelo como

plausível requeria atender critérios de bondade de ajuste

(goodness-of-fit). Foram considerados vários indicadores de

bondade de ajuste, incluindo o indicador estatístico, qui qua-

drado, e os índices práticos: Índice de Ajuste Não Normatizado

de Bentler-Bonnet (IANN, ou Bentler-Bonnet Non Normed

Index, NNFI); Índice de Ajuste Comparativo (IAC, ou

Comparative Fit Index, CFI), assim como o Índice Raiz Qua-

drada do Quadrado Médio do Erro de Aproximação

(RQQMEA, ou Root Mean Square Error of Approximation,

RMSEA) (Browne & Cudeck, 1993; Byrne, 1994). Um qui qua-

drado baixo e não-significativo (p > 0,05) é considerado como

indicativo de bondade de ajuste. No entanto, como um gran-

de número de casos habitualmente resulta em valores signifi-

cativos deste indicador, os índices práticos são alternativas

melhores (Bentler, 1995). Valores mais altos que 0,90 para IANN

e IAC são considerados como evidência de bondade de ajus-

te (Byrne, 1994), enquanto que são desejáveis valores de

RQQMEA próximos de zero. Um valor de RQQMEA menor do

0,08 indica um erro razoável de aproximação em termos de

bondade de ajuste (Browne & Cudeck, 1993).

Resultados

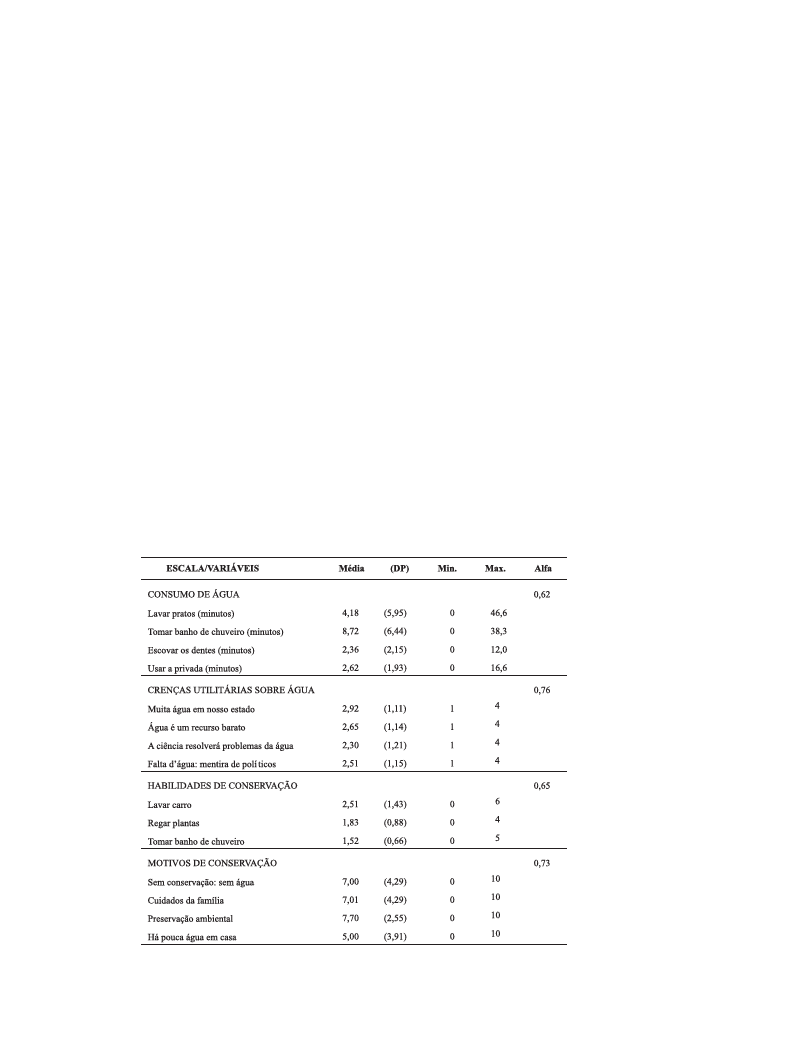

A Tabela 2 mostra que as quatro escalas usadas para

este estudo produziram alfas com um valor mais alto que 0,60.

A escala de consumo de água revela que as atividades em

que mais se consome água são tomar banho e lavar pratos.

Os valores de itens da escala de crenças utilitárias relativas a

Tabela 2

Médias e consistência interna de comportamentos e escalas disposicionais (N=500)

Determinantes da conservação da água 249

água são semelhantes (entre 2,3 e 2,9, em uma escala de 1 a 4),

como também os da escala de motivos de conservação. Po-

rém, neste caso, a média do item “eu conservo porque há

pouca água em casa” (5,0) é mais baixa do que a média do

resto dos itens dessa escala (7,00, 7,01 e 7,70; em uma escala

de 0 a 10). Os participantes geraram uma média de 2,5 habili-

dades de economizar ao lavar um carro e apenas 1,5 maneiras

de economizar água ao tomar um banho de chuveiro.

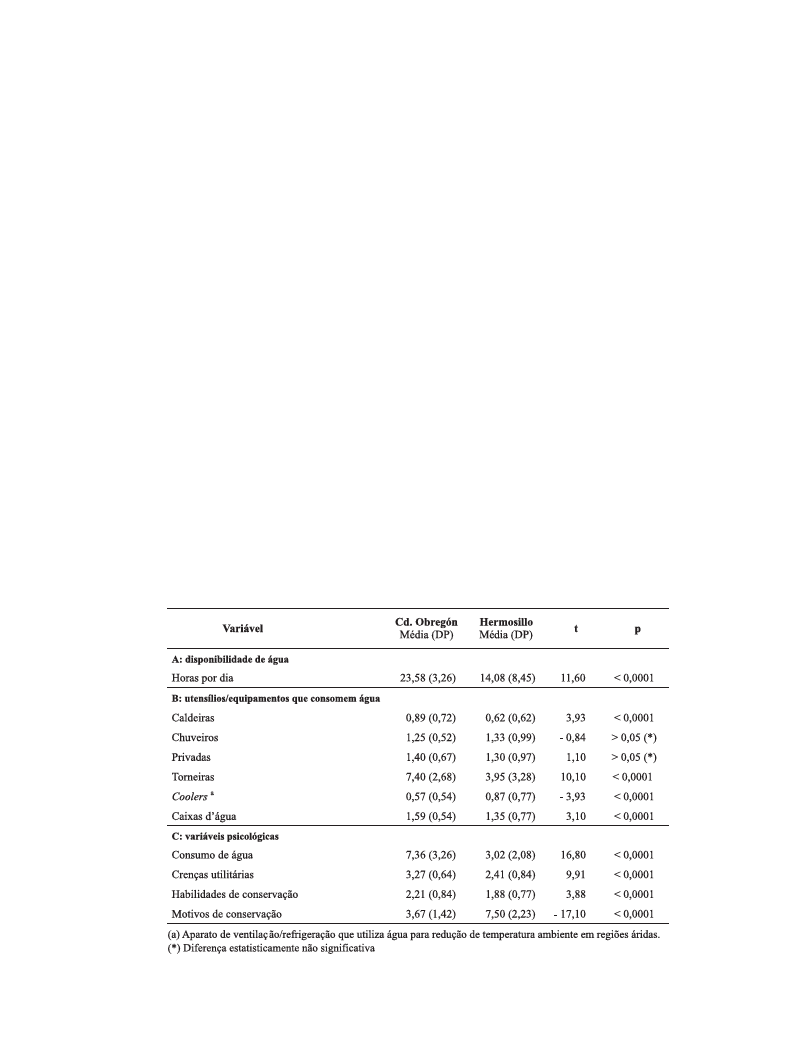

A Tabela 3, por sua vez, mostra que a disponibilidade de

água em um das cidades estudadas (Cd. Obregón) é quase o

dobro da disponibilidade do líquido na outra cidade

(Hermosillo). Os participantes em Cd. Obregón também ti-

nham mais aparelhos e utensílios domésticos que consomem

água do que os indivíduos em Hermosillo. Além de consumi-

rem significativamente mais água, os participantes de Cd.

Obregón exibiram mais crenças utilitárias e habilidades de

conservação relativas a água, mas expressaram níveis mais

baixos de motivação pró-ambiental do que os de Hermosillo.

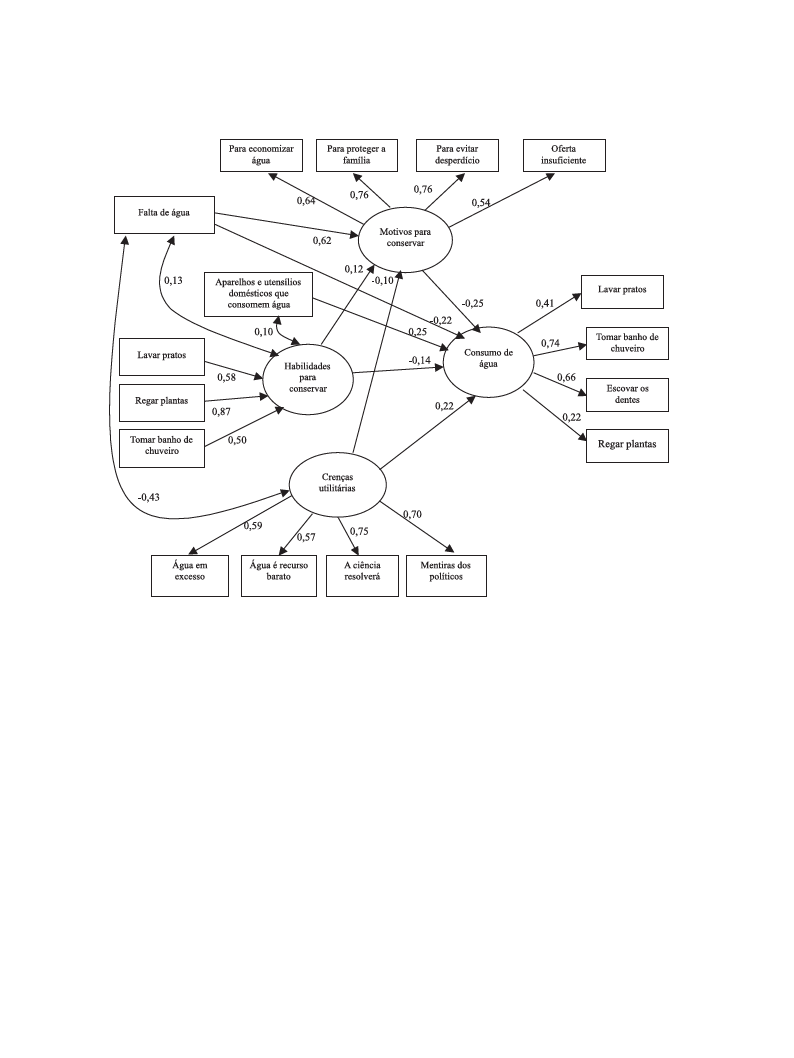

A Figura 1 apresenta os resultados do modelo de consu-

mo de água, usando a representação convencional de

modelamento de equações estruturais. Os círculos represen-

tam os fatores latentes e os retângulos as variáveis observa-

das. As setas indicam a direção do fluxo causal. Todo fator

latente emerge coerentemente de seus indicadores corres-

pondentes. “Motivos de conservação” emergiu de seus indi-

cadores, referindo-se às razões para economizar água; o fator

“habilidades de conservação” foi construído a partir dos re-

sultados das três tarefas efetivas exigidas (lavar pratos, regar

plantas, tomar banho de chuveiro). “Crenças utilitárias” foi

formado por respostas a itens que concebem água como um

recurso ilimitado e barato; e o fator “consumo de água” sur-

giu dos resultados das observações diretas do uso da água.

Em todos os casos, foram produzidas cargas fatoriais altas e

significativas (p < 0,05) conectando cada fator com seus indi-

cadores, o que é evidência da validade convergente de

construto. Como os valores de coeficientes estruturais

(conectam os fatores entre si) são mais baixos do que os

valores das cargas fatoriais, também concluímos que estas

medidas exibem validade discriminante de construto (ver

Corral-Verdugo & Figueredo, 1999).

Essa figura também mostra que o consumo de água foi

significativa e positivamente influenciado por crenças utilitá-

rias e pela posse de aparelhos e utensílios domésticos que

consomem água, ao passo que motivos e habilidades de con-

servação e escassez de água afetaram negativamente esse

consumo. Motivos de conservação foram positivamente afe-

tados por escassez de água e habilidades de conservação e

negativamente influenciados pelas crenças utilitárias. As se-

tas encurvadas indicam covariâncias não-direcionais entre

variáveis exógenas independentes neste modelo. Escassez

de água e crenças utilitárias foram negativamente relaciona-

das de modo significativo. Habilidades de conservação

covariaram positivamente com escassez de água, bem como

com aparelhos e utensílios domésticos que consomem água.

Indicadores de bondade de ajuste para este modelo são apre-

sentados na legenda da Figura 1. Como um efeito do tamanho

Tabela 3

Comparação de variáveis entre as cidades estudadas.

250 V.Corral-Verdugo

Figura 1. Modelo estrutural de consumo de água predito por fatores disposicionais e situacionais (N = 500; método =

ML (maximum likelihood, ou verossimilhança máxima); consumo de água: R2 = 0,43; Bondade de ajuste: ÷2 = 249,7 (gl =

103), p < 0,001; IANN = 0,91; IAC = 0,93; GFI = 1,0; AGFI = 0,91; RQQMEA = 0,04).

da amostra (N = 500), o valor de qui quadrado (528,4, gl = 263)

foi significativo (p < 0,001). Entretanto, os valores de IANN e

IAC excederam o critério de 0,90 estabelecido para bondade

de ajuste. Adicionalmente, RQQMEA produziu um valor (0,045)

que também endossa a adequação do modelo testado. O co-

eficiente de determinação (R2) deste modelo foi 0,43, o que

significa que os preditores diretos incluídos explicam 43% da

variância do consumo de água.

Discussão

Como esperado, nosso modelo estrutural demonstrou

efeitos significativos diretos e indiretos de variáveis psicológi-

cas e situacionais sobre o consumo de água. Isto significa

que tal comportamento depende não somente de fatores con-

textuais, mas também de variáveis psicológicas, bem como

das inter-relações entre estas variáveis (psicológicas e situa-

cionais).

Como mostrado em estudos anteriores (Aitken et al., 1994;

Hanke & De Mare, 1982), nosso modelo revelou que a posse

de aparelhos e utensílios domésticos que consomem água

promove o seu desperdício. Na medida em que o número

desses aparatos aumente nos domicílios, também se elevará

o consumo de água. Em nosso estudo, a posse desses apare-

lhos e utensílios teve uma correlação alta e significativa com

a renda familiar (r = 0,52, p < 0,0001). Uma vez que as pessoas

com renda elevada têm os meios financeiros para adquirir e

usar esses aparelhos e utensílios, esse resultado revela, em

última instância, que a afluência econômica é um instigador

do desperdício de água (como relatado por De Oliver, 1999). É

interessante notar que esse fator situacional (presença de

aparelhos e utensílios que consomem água) também covariou

positivamente com habilidades de conservação, o que signi-

fica que as pessoas com essas habilidades eram as que ti-

nham mais aparelhos e utensílios que consomem água. Essa

covariância, embora significativa, é baixa, e pode estar indi-

Determinantes da conservação da água 251

cando que as pessoas de estratos sócio-econômicos mais

altos (que possuem aparelhos e utensílios consumidores de

água) também têm melhores condições (educação, conheci-

mento ambiental) para desenvolver um número variado de

habilidades, incluindo essas relacionadas com a conserva-

ção da água. De qualquer modo, uma vez que é difícil impedir

as pessoas (especialmente as mais ricas) de adquirir apare-

lhos e utensílios que consomem água, a alternativa pró-

ambiental é promover a aquisição de dispositivos de conser-

vação ligados a esses aparelhos e utensílios (como recomen-

dado por Geller et al., 1983).

Também de acordo com nosso modelo, a escassez de

água teve um efeito direto no seu consumo. Pessoas que

vivem sob limitada disponibilidade de água, diminuem o seu

uso. Tais limitações também aumentaram, de modo destaca-

do e significativo, a motivação para conservar água: quanto

maior a escassez de água, tanto mais o indivíduo desenvolve

razões para economizar esse recurso. Uma vez que os moti-

vos de conservação inibem o consumo de água, há também

um efeito indireto da escassez de água no seu consumo, atra-

vés dos motivos de conservação.

Uma outra influência indireta do acesso limitado à água

no consumo do líquido, revela-se na relação entre escassez

de água e habilidades de conservação. Pessoas que sofrem

escassez de água tendem ligeiramente a desenvolver habili-

dades de conservação. Por sua vez, estas habilidades inibem

o consumo de água. Isto revela um outro efeito indireto e

inibidor da escassez de água sobre seu consumo, mediado

por habilidades de conservação.

Um efeito indireto adicional foi identificado: escassez de

água e crenças utilitárias exibem uma covariância saliente e

negativa (quanto maior a limitação do acesso à água, tanto

menor as crenças utilitárias). Uma vez que estas crenças pro-

movem o consumo de água, há mais um caminho indireto e

negativo que conecta escassez de água com consumo de

água, neste caso por crenças utilitárias. Assim, nosso mode-

lo parece demonstrar que esse fator situacional não só tem

um efeito direto no consumo de água, mas também sobre

outras variáveis psicológicas antecedentes. A escassez de

água promove o desenvolvimento de tendências de compor-

tamento (motivos, habilidades e crenças) que levam o indiví-

duo a economizar água.

Que implicações derivam destes resultados? Uma delas

é que uma maneira de aumentar tanto a consciência das pes-

soas sobre problemas de água, como sua tendência para agir

de modo responsável em relação ao recurso água, é expor os

cidadãos a condições de limitação de água. Como os resulta-

dos de nosso estudo mostram, indivíduos que vivem em con-

dições de escassez de água aprendem a dar mais valor a este

recurso, desenvolvem suas habilidades para economizá-lo,

tendem a não manter crenças utilitárias a respeito, e conso-

mem menos água. Pesquisas futuras deveriam testar a

plausibilidade desta explicação.

As variáveis psicológicas também exibiram um padrão

de inter-relações significativas. Habilidades de conservação

afetaram positiva e diretamente motivos de conservação. Este

efeito tinha sido teorizado há algum tempo por De Young

(1996), que cunhou o termo “competência de motivação”,

implicando que quanto mais habilidosa a pessoa é, mais moti-

vação ela desenvolve como conseqüência de suas habilida-

des. Assim, educar as pessoas como indivíduos pró-ambien-

talmente habilitados é uma estratégia duplamente frutífera

porque habilidades inibem diretamente o consumo de água e,

adicionalmente, promovem motivos para sua conservação.

Por sua vez, crenças utilitárias sobre água, além de pro-

mover seu consumo, inibem motivos para sua conservação.

Quanto mais os indivíduos pensam na água como um recurso

ilimitado, tanto menos eles se sentem compelidos a conservá-

la. Assim, uma mudança nas crenças utilitárias é desejada

para aumentar os níveis de motivação para economizar água

e a ação de sua conservação. A literatura pertinente mostra

que uma forma de mudar crenças ambientais é a educação

ambiental (Legault & Pelletier, 2000), neste caso, dirigida a

instigar os cidadãos a desenvolver uma visão pró-ecológica

da água como um recurso limitado.

Em resumo, nosso modelo mostrou que o consumo de

água está sob a influência combinada de fatores situacionais

e disposicionais. Variáveis contextuais, como escassez de água

e aparelhos e utensílios que consomem água, afetam signifi-

cativamente o seu consumo, ao mesmo tempo em que variá-

veis psicológicas, como motivos ambientais, habilidades e

crenças, também influenciam tal comportamento. Além disso,

os fatores situacionais promovem o desenvolvimento de ten-

dências psicológicas que predispõem o indivíduo a

conceitualizar (crenças), valorizar (motivos) e agir efetivamente

(habilidades) no consumo de água.

Referências

Agras, W., Jacob, R., & Ledebeck, M. (1980). The California drought: A quasi-

experimental analysis of social policy. Journal of Applied Behavior Analysis,

13, 561-570.

Aitken, C. K., McMahon, T. A., Wearing, A. J., & Finlayson, B. (1994).

Residential water use: Predicting and reducing consumption. Journal of

Applied Social Psychology, 24, 136-158.

Bentler, P. M. (1995). EQS, Structural Equations Program Manual. Encino,

Califórnia: Multivariate Software.

Brown, L. R., and Flavin, C. (1999). A new economy for a new century. In L.

Starke (Org.), State of the World. A Worldwatch Institute Report on Progress

Toward a Sustainable Society. Nova York: W. W. Norton.

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit.

In K. A. Bollen & J. S. Long (Orgs.), Testing structural equation models

(pp. 136-162). Thousand Oaks, Califórnia: Sage.

Byrne, B. M. (1994). Structural equations modeling with EQS and EQS/Windows.

Londres: Sage.

Corral-Verdugo, V. (2002). A structural model of pro-environmental competency.

Environment & Behavior, 34, 531-549.

Corral-Verdugo, V., & Figueredo, A. J. (1999). Convergent and divergent

validity of three measures of conservation behavior: The multitrait-

multimethod approach. Environment & Behavior, 31, 805-820.

Crossgrove, W. J., & Rijsberman, F. R. (2000). World water vision: Making

everybody’s business. Londres: Earthscan.

Daneshvary, N., Daneshvary, R., & Schwer, R. K. (1998). Solid-waste recycling

behavior and support for curbside textile recycling. Environment & Behavior,

30, 144-161.

252 V.Corral-Verdugo

De Oliver, M. (1999). Attitudes and inaction: A case study of the manifest

demographics of urban water conservation. Environment & Behavior, 31,

372-394.

Ewing, G. (2001). Altruistic, egoistic and normative effects on curbside recycling.

Environment & Behavior, 33, 733-764.

Fishbein, M., Middlestadt, S. E., & Hitchcock, P. J. (1991). Using information

to change sexually transmitted disease-related behavior: An analysis based

on the theory of reasoned action. In J. Wasserheit, S. Aral, K. Holmes & P.

Hitchcock (Orgs.), Research issues in human behavior and sexually

transmitted disease in the AIDS era (pp. 243-257). Washington, DC: American

Society for Microbiology.

Gardner, G. (2002). The challenge for Johannesburg: Creating a more secure

world. In L. Starke (Org.), State of the World 2002. A Worldwatch Institute

Report on Progress Toward a Sustainable Society. Nova York: W. W. Norton.

Gatersleben, B., Steg, L., & Vlek, C. (2002). Measurement and determinants of

environmentally significant consumer behavior. Environment & Behavior,

34, 335-362.

Geller, E. S., Erickson, J. B., & Buttram, B. A. (1983). Attempts to promote

residential water conservation with educational, behavioral and engineering

strategies. Population and Environment: Behavioral and Social Issues, 6, 96-112.

Hanke, S. H., & de Mare, L. (1982). Residential water demand: A pooled time

series, cross section study of Malmo, Sweden. Water Resources Bulletin,

18, 621-625.

Instituto Nacional de Geografía e Informática/INEGI (1992). Sistema de consulta

para la información censal (SCINCE). México, DF: Autor.

Legault, L., & Pelletier, L. (2000). Impact of an environmental education program

on students’ and parents’ attitudes, motivation, and behaviours. Canadian

Journal of Behavioural Science, 32, 243-250.

López, E., Balboa, H., Igartúa, A., & Claramunt, R. (1994). Aproximación al

estudio de actitudes respecto al ahorro doméstico de agua en Barcelona. In B.

Hernández, E. Suárez & J. Martínez-Torvisco (Orgs.), Interpretación social

y gestión del entorno: aproximaciones desde la psicología ambiental (pp.

29-34 ). La Laguna, Tenerife: Universidad de La Laguna.

Middlestadt, S., Grieser, M., Hernández, O., Tubaishat, K., Sanchack, J.,

Southwell, B., & Schwartz, R. (2001). Turning minds on and faucets off:

Water conservation education in Jordanian schools. Journal of Environmental

Education, 32, 37-45.

Oskamp, S. (2000). A sustainable future for humanity? American Psychologist,

55, 496-508.

Prince of Orange and Rijsberman, F. R. (2000). Summary report of the 2nd World

Water Forum: from vision to action. Water Policy, 2, 378-395.

Syme, G., Thomas, J., & Salerian, S. (1983). Can household attitudes predict

water consumption? In Institute of Australian Engineers (IAE, Org.),

Hidrology and Water Resources Symposium (pp. 53-56). Canberra: Autor.

Somerville, C., & Briscoe, J. (2000). Genetic engineering and water. Science,

292, 2217.

Nota

1 Traduzido de original em língua inglesa por Violeta O. R. Quevedo, psicóloga, assistente social e aluna do Curso

de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (revisto por José Q. Pinheiro).

Víctor Corral-Verdugo, Ph.D. em Psicologia Ambiental, The University of Arizona, Tucson (EUA), é pro-

fessor titular na Universidad de Sonora, Hermosillo, México. Endereço para correspondência: Sevilla 6,

Residencial Casa Grande, Sección 3, Hermosillo, Sonora, 83240, México. Tel.: (662) 259-2205. Fax: (662)

259-2205. E-mail: corral@rtn.uson.mx

Recebido em 23.set.02

Revisado em 21.jan.03

Aceito em 17.fev.03