Thaís Presa Martins

As Naturezas de Natura Ekos:

vídeos publicitários constituindo

sujeitos consumidores “sustentáveis”

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS:

QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE

AS NATUREZAS DE NATURA EKOS:

VÍDEOS PUBLICITÁRIOS CONSTITUINDO

SUJEITOS CONSUMIDORES “SUSTENTÁVEIS”

Dissertação de Mestrado

Thaís Presa Martins

Porto Alegre

2016

3

Thaís Presa Martins

AS NATUREZAS DE NATURA EKOS:

VÍDEOS PUBLICITÁRIOS CONSTITUINDO

SUJEITOS CONSUMIDORES “SUSTENTÁVEIS”

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em

Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito

parcial para a obtenção do título de Mestra em Educação em

Ciências.

Orientadora: Profa. Dra. Nádia Geisa Silveira de Souza

Porto Alegre

2016

4

5

Dedico esta Dissertação de Mestrado ao meu pai, Carlos Cilon,

por ensinar-me boa parte das compreensões sobre “natureza”

que trago comigo, e à minha mãe, Solange, por, apesar de

todos os pesares tocantes à Educação Escolar Básica (pública e

privada), persistir neste caminho há mais de 20 anos com

muitas histórias inspiradoras para contar-me.

6

Agradecimentos

À minha mãe, Solange Passos Presa Martins, por preparar-me para a vida vivida,

ensinando-me a ser curiosa, perseverante, resiliente, independente e positiva frente às

adversidades. Ao meu pai, Carlos Cilon Mayer Martins, por todo incentivo e apoio

incondicionais às minhas decisões pessoais e profissionais e por ser um porto seguro

em todos os momentos. A ambos por todo amor, carinho, cuidado e atenção, e,

também, por todas as oportunidades e por toda a confiança conferidas a mim.

Às minhas queridas avós, Therezinha de Jesus Mayer Martins e Celi Passos Presa,

por serem, respectivamente, as minhas botânica e veterinária por vocação, e, assim,

terem despertado em mim o gosto por estudar a vida em suas inúmeras e

encantadoras formas. Agradeço, ainda, por toda a sabedoria de mais de oito décadas

vividas transmitida oralmente em nossos encontros regados por chá de hortelã

“natural” e mate-doce uruguaio.

Aos demais integrantes da minha família, em especial, à minha incrível irmã

canina, Luna Presa Martins, por ser este pedacinho peludo de alegria e de alma mais

evoluída, preenchendo os meus dias com amor, aconchego, energia, companhia e paz.

Aos meus amig@s, pela compreensão neste período e pela confiança em minha

capacidade profissional. Agradeço, também, ao meu ex-namorado, Thiago José

Michelin, por todo apoio, incentivo e companhia durante o Mestrado, bem como pelo

auxílio logístico, linguístico (revisões de abstracts) e high tech.

Aos/às professores/as que tive ao longo desta etapa, em especial, Maria Lúcia

Castagna Wortmann, por todas as aulas instigantes e desconcertantes sobre o campo

dos Estudos Culturais, repletas de informações, conteúdos e autores centrais para a

concepção e a escrita deste estudo. Agradeço, ainda, a um professor que tive o prazer

de conhecer na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Leandro Belinaso

Guimarães, pela simpatia com que me recepcionou, pelo entusiasmo com os seus

papéis de docente e de pesquisador, e pelas excelentes indicações de referências.

7

Às integrantes da banca avaliadora desta Dissertação, as Profas. Dras. Tatiana

Souza de Camargo, Shaula Maíra Vicentini de Sampaio e Paula Regina Costa Ribeiro,

por prontamente aceitarem o meu convite; pelos ótimos pareceres avaliativos que

emitiram sobre esta Dissertação, no sentido de contribuir para a melhoria da

qualidade deste e de meus futuros estudos; e pelas excelentes pesquisas que

realizaram ao longo de suas carreiras, que servem como inspiração para inúmeros

outros/as autores/as, como eu. Além disso, agradeço às professoras Tatiana e Shaula

pelas preciosas indicações de referências; e, em especial, a Tatiana, por todo carinho,

incentivo e aprendizado durante a minha orientação em nível de Iniciação Científica,

que muito contruíram para que eu pudesse chegar até este Programa de Pós-

Graduação na UFRGS.

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGQVS/UFRGS), por todos os

saberes docentes e discentes compartilhados e, também, por todo apoio, atenção e

dedicação dos seus funcionários, sobretudo, os queridos da Secretaria.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), por

conceder-me bolsa de pesquisa para a realização desta Dissertação com dedicação

exclusiva.

À minha supervisora de Estágio de Docência em nível de Mestrado no Curso de

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRGS, Profa. Dra. Heloisa Junqueira, por todos

os ensinamentos docentes apre(e)ndidos em meio a uma acolhida extremamente

empática, afetuosa e carinhosa.

Por fim, agradeço imensamente à minha orientadora, Nádia Geisa Silveira de

Souza, por sua disponibilidade, atenção e presença ao longo de todo o período do meu

Mestrado. Além disso, sou grata à sua paciência com o meu amadurecimento analítico

ao longo desta pesquisa; aos muitos livros emprestados; às inúmeras indicações de

referências (e de páginas); às observações, às sugestões e às correções incisivas, e,

também, à agradável acolhida em sua casa para as nossas reuniões de orientação.

8

As palavras determinam nosso pensamento

porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras,

não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência,

mas a partir de nossas palavras.

E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”,

como nos tem sido ensinado algumas vezes,

mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece.

E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver com as palavras.

E, portanto, também tem a ver com as palavras

o modo como nos colocamos diante de nós mesmos,

diante dos outros e diante do mundo em que vivemos.

E o modo como agimos em relação a tudo isso.

(LARROSA, 2002, p. 21)

9

Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos,

mesmo pequenos, que escapem ao controle.

(DELEUZE, 1992, p. 28)

10

Resumo

Discursos em prol da “natureza” foram ingressando na ordem do dia em diversas

instâncias e práticas sociais, vindo a atuar como potentes diferenciais para a venda de

produtos pela mídia, particularmente, pela publicidade. Assim, novos nichos de

mercado, novas categorias de produtos e novos valores empresariais foram sendo

construídos, constituindo um novo perfil de sujeitos consumidores: os “sustentáveis”

ou socioambientalmente “corretos”. Nesta direção, analisei como e de que lugar a

linha de produtos Natura Ekos da empresa Natura Cosméticos fala sobre a “natureza”

para atingir e formar sujeitos consumidores “sustentáveis”, a partir dos vídeos

publicitários da campanha “Somos Produto da Natureza”. Para tanto, utilizei-me de

ferramentas teórico-metodológicas dos Estudos Culturais, em suas vertentes pós-

estruturalistas; pretendendo tecer uma articulação entre diferentes campos –

“natureza”, cultura, política, publicidade, ciência e consumo –, a partir de saberes

oriundos das áreas da Educação, da Filosofia, da Sociologia e da Comunicação. Tracei

uma revisão histórica sobre a construção discursiva das noções de “natureza” desde a

Antiguidade Grega, atentando para as (des)continuidades que foram ocorrendo e

configurando as distintas compreensões que apresentamos hoje. Abordei a

emergência das pedagogias culturais, entendendo que: a) a mídia exerce um papel

eminentemente pedagógico, ao passo em que (in)forma os sujeitos sobre o mundo; b)

a publicidade é uma das principais forças de moldagem dos pensamentos e dos

comportamentos; c) os anúncios publicitários utilizam-se de inúmeras estratégias para

ensinar sobre a “natureza” – formando sujeitos consumidores de produtos

“biodiversos” e “sustentáveis”, obtendo lucro financeiro com a construção de uma

imagem “verde”. A meu ver, os anúncios publicitários analisados ensinam-nos certos

modos de pensarmos, estarmos, sentirmos e agirmos em relação à “natureza”,

articulando determinados elementos discursivos e não-discursivos. Os vídeos têm a

finalidade de educar os sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”

construindo o entendimento de que os mesmos são produto da “natureza”, de que os

produtos Ekos também são esta “natureza” e de que, portanto, adquirir e consumir os

produtos Natura Ekos é pertencer a esta “natureza” veiculada. A campanha lança mão

de estratégias publicitárias dinâmicas (sons, imagens, cores, enunciados, movimentos)

para construir aquilo que quer mostrar para o espectador: a indissociável relação entre

o homem e a “natureza”. Ekos comercializa uma visão de “natureza” como sinônimo

de “essência” e de “(re)conexão” consigo e com o planeta; uma “natureza” estética,

ética e moralmente benéfica, que deve ser buscada, preservada e cuidada ao se

consumir os seus produtos produzidos com os bens “naturais” da Amazônia. Nesta

perspectiva, penso que um grande desafio educacional consiste em promover

deslocamentos por meio do alfabetismo crítico em relação à mídia, para que possamos

(re)pensar a separação entre homem e “natureza”, sujeito e objeto, humano e não-

humano, cultural e “natural”; propondo novos olhares e novas compreensões para o

mundo e para o funcionamento de suas redes.

Palavras-chave: Estudos Culturais. Pedagogias Culturais. Relação Homem e Natureza.

Mídia Publicitária. Consumo Sustentável.

11

Abstract

Speeches in favor of “nature” were entering on the agenda in several social instances

and practices, acting as powerful differentiators for the sale of products by the media,

particularly by advertising. Thus, new market niches, new product categories and new

business values were being built, creating a new profile of consumer subjects: the

“sustainable” or social environmental “correct”. In this direction, I analyzed how and

from which place the line of products Natura Ekos of Natura Cosmetics company talks

about the “nature” to reach and form “sustainable” consumer subjects, from

advertising videos of the campaign “We Are Product of Nature”. Therefore, I used

theoretical and methodological tools of the Cultural Studies, in its post-structuralist

strands; intending to weave a link between different fields – “nature”, culture, politics,

advertising, science and consumption – from knowledge derived from the fields of

Education, Philosophy, Sociology and Communication. I traced a historical review of

the discursive construction of “nature” notions since Greek Antiquity, observing the

(dis)continuities that have been occurring and configuring the different understandings

that we present today. I discussed the emergence of the cultural pedagogies,

understanding that: a) the media plays an eminently teaching role, while it (in)forms

the subjects about the world; b) advertising is one of the main shaping forces of

thoughts and behaviors; c) the commercials use numerous strategies to teach about

the “nature” – forming consumer subjects of “biodiverse” and “sustainable” products,

obtaining financial profit from the construction of this “green” image. In my point of

view, the commercials analyzed teach us certain ways of thinking, being, feel and act in

the "nature", articulating certain discursive and non-discursive elements. The videos

are intended to educate the social environmental “correct” consumer subjects by

building the understanding that they are product of “nature”, that the Ekos products

are also this “nature” and that, therefore, purchase and consume the Natura Ekos

products is to belong to this conveyed “nature”. The campaign makes use of dynamic

advertising strategies (sounds, images, colors, statements, movements) to build what

it wants to show to the viewer: the inseparable relation between man and “nature”.

Ekos markets a vision of “nature” as a synonym of “essence” and “(re)connection” with

yourself and the planet; an aesthetic, ethical and morally benefic “nature”, that must

be sought, preserved and cared for consuming its products made with the “natural”

Amazon goods. In this perspective, I think a great educational challenge is to promote

displacements through critical literacy about the media, so we can (re)think the

separation between man and “nature”, subject and object, human and non-human,

cultural and “natural”; proposing new perspectives and new understandings for the

world and for the operation of its networks.

Keywords: Cultural Studies. Cultural Pedagogies. Relationship Man and Nature.

Advertising Media. Sustainable Consumption.

12

Lista de Figuras

Figura 1 - Sequência de cenas selecionados do vídeo “Natura Ekos - Somos Produto da

Natureza”...................................................................................................................... 136

Figura 2 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Making Of - Natura Ekos & Emma

Hack”............................................................................................................................. 144

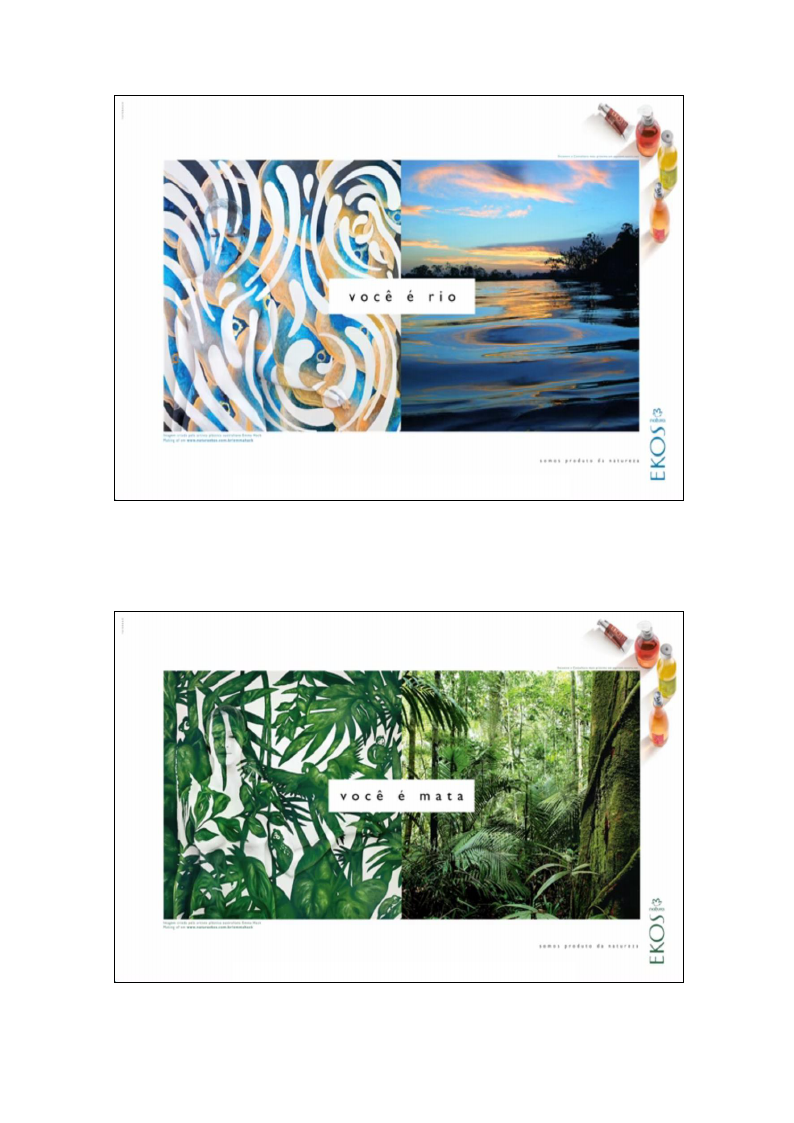

Figura 3 - Peça “você é rio” apresentada no vídeo “Making Of-Natura Ekos & Emma

Hack”............................................................................................................................. 159

Figura 4 - Peça “você é mata” apresentada no vídeo “Making Of-Natura Ekos & Emma

Hack”............................................................................................................................. 159

Figura 5 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Conheça a Nova Linha Natura

Ekos Corpo” .................................................................................................................. 163

Figura 6 - Sequência de cenas selecionadas do vídeo “Da Floresta para o seu Banho”

...................................................................................................................................... 176

13

Sumário

AGRADECIMENTOS .................................................................................... 6

RESUMO................................................................................................... 10

ABSTRACT................................................................................................. 11

LISTA DE FIGURAS .................................................................................... 12

SUMÁRIO ................................................................................................. 13

INTRODUÇÃO ........................................................................................... 15

6.1 Como Surgiram as Preocupações com as Questões Ambientais?........................ 17

6.2 Pedagogias da “Natureza”: ensinamentos que visam ao lucro ............................ 30

6.3 Por que Estudar Anúncios Publicitários que Falam sobre a “Natureza”? ............ 35

6.4 Apresentação da Organização da Dissertação ..................................................... 43

CAPÍTULO 1 – VÍDEOS PUBLICITÁRIOS E EDUCAÇÃO: POTENTES

ENSINAMENTOS SOBRE A “NATUREZA” ................................................... 45

7.1 Caminhos Metodológicos da Dissertação............................................................. 46

7.1.1 Um Olhar para a Empresa Natura Cosméticos .............................................. 47

7.1.2 A Linha de Produtos Cosméticos e de Higiene Natura Ekos .......................... 49

7.1.3 Por que Analisar a Campanha Publicitária “Somos Produto da Natureza”? . 51

7.2 Estratégia Teórico-Metodológica: o campo dos Estudos Culturais ...................... 55

14

7.2.1 Aportes dos Estudos Culturais da Ciência e da Educação.............................. 67

7.2.2 Pedagogias Culturais: o ensino muito além dos muros da escola ................. 70

CAPÍTULO 2 – AS NATUREZAS DA “NATUREZA”: (RE)CONSTRUÇÕES

DISCURSIVAS AO LONGO DE TEMPOS, ESPAÇOS E RELAÇÕES DE PODER . 81

8.1 A Invenção da “Natureza”..................................................................................... 82

8.1.1 Um Olhar Histórico para a “Natureza”........................................................... 86

8.2 A “Natureza” como Efeito de Tecituras Culturais............................................... 104

8.2.1 Biodiversidade e Sustentabilidade: construções discursivas recentes de

produção da “natureza” ........................................................................................ 123

CAPÍTULO 3 – “SOMOS PRODUTO DA NATUREZA”: O QUE OS VÍDEOS

PUBLICITÁRIOS ENSINAM? ..................................................................... 135

9.1 “Somos Produto da Natureza”?.......................................................................... 136

9.2 A (Re)conexão entre Homem e “Natureza” ....................................................... 144

9.3 A Ciência como Instância Legitimadora da “Natureza” ...................................... 163

9.4 O Processo Produtivo de Construção da “Natureza” ......................................... 176

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 187

REFERÊNCIAS.......................................................................................... 196

15

Introdução

Muitas vezes, não percebemos que os nossos atos, as maneiras de

narrar os acontecimentos, os modos de vermos a nós mesmos e aos

outros, tudo isso são negociações que vamos estabelecendo

diariamente com os significados que nos interpelam através da

cultura. Somente compartilhando os significados que circulam pelas

sociedades – seja através das relações de amizade e vizinhança que

estabelecemos, dos programas a que assistimos na televisão, dos

cursos que fazemos, das revistas e livros que lemos, das notícias que

escutamos no rádio – é que vamos aprendendo a ver e a ler de

determinada forma as coisas do mundo e a estabelecer relações com

os outros e com a natureza (GUIMARÃES, 2006, p. 1).

A partir da citação acima, proponho que pensemos sobre as pedagogias da

“natureza” que nos interpelam e subjetivam na ordem do dia, por vezes, sem

percebermos; visto que elas constituem o que consideramos ser a “natureza” e como

negociaremos as nossas relações com a mesma. Assim, poderemos entender que as

“verdades” nas quais acreditamos “são construídas histórica e culturalmente e,

portanto, pensar sobre essa construção talvez nos possibilite desconstruir alguns

aspectos e discursos que nos pareçam excessivamente naturalizados e

inquestionáveis” (GUIMARÃES, et al., 2015, p. 48).

O estudo realizado em minha pesquisa de Mestrado, apresentado por meio

desta Dissertação, emergiu da percepção de que discursos1 em prol da “natureza”

foram ingressando na ordem do dia em diversas instâncias e práticas sociais, vindo a

atuar como potentes diferenciais para a venda de produtos pela mídia,

particularmente, pela publicidade. Assim, novos nichos de mercado, novas categorias

de produtos e novos valores empresariais foram sendo construídos, constituindo um

novo perfil de sujeitos consumidores: os “sustentáveis” ou socioambientalmente

“corretos”. Nesta direção, objetivei analisar como e de que lugar a linha de produtos

Natura Ekos fala sobre a “natureza” para atingir e formar sujeitos consumidores

1 Considero como práticas discursivas aquelas práticas sociais que instituem os “objetos” de que falam

(o discurso) ou o comportamento apreendido pelo visível (o não-discursivo) (FOUCAULT, 1995; 1998b).

16

“sustentáveis”, a partir de vídeos publicitários da campanha “Somos Produto da

Natureza”. Para tanto, utilizei-me de ferramentas teórico-metodológicas do campo dos

Estudos Culturais da Ciência e da Educação, em suas vertentes pós-estruturalistas.

Nesta perspectiva, convido o/a leitor/a a pensar sobre alguns questionamentos

iniciais: a) Em que condições puderam emergir as preocupações com as questões

ambientais, particularmente, em relação a um educativo ambiental e a um consumo

“verde”?; b) Com que interesses instâncias e práticas sociais ensinam os sujeitos sobre

a “natureza”?; c) Qual é a relevância de estudarmos anúncios publicitários que falam

sobre a “natureza”?

Ao fim destas primeiras explanações e provocações, considero necessário dizer

o lugar de onde falo como Mestranda. Esta Dissertação tem como pano de fundo a

minha formação pessoal e profissional como bióloga, Especialista em Gestão

Ambiental, pesquisadora de temas ambientais há sete anos, educadora em formação

e, sobretudo, curiosa por inúmeras áreas do conhecimento – dentre elas, a

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, pela qual tive uma breve e

importante passagem.

17

6.1 Como Surgiram as Preocupações com as Questões Ambientais?

A ampla difusão das preocupações com as questões ambientais2 é algo

historicamente recente, relativo à segunda metade do século XX, após a Segunda

Guerra Mundial (1935-1945)3. Conforme Grün (2011), o uso da bomba atômica na

Guerra foi um marco central para desencadear um choque e um profundo repensar

sobre o poder de aniquilação ao qual havia chego a Humanidade. Os seres humanos

adquiriram a autoconsciência da possibilidade de destruição completa da Terra. Assim,

discursos em prol da luta, da proteção e da preservação do ambiente foram

gradativamente espraiando-se e instalando-se pelas sociedades, sobretudo, entre os

anos 1960 e 1970. Esse período, de acordo com Carvalho (2004), foi marcado pelo

clima de constestações a “verdades” construídas ao longo da história, como as que

justificavam a desigualdade entre os homens e as mulheres; o padrão de dominação

da cultura branca, ocidental e masculina; a ciência ser baseada em uma suposta

“racionalidade” técnica, e o desenvolvimento econômico e tecnológico a qualquer

custo (seja ambiental ou social). Nesta época, os chamados novos movimentos sociais

passaram a reivindicar novos direitos e, acima de tudo, o reconhecimento das

diferentes visões, identidades e estilos de vida, de modo a oporem-se ao paradigma

ocidental, moderno, industrial e científico. Guimarães et al. (2015) destacam que

muitos destes movimentos posicionaram-se como contrários às guerras, à corrida

armamentista e aos aparatos militares das nações. Os autores mencionam, também,

que os ecologistas estão entre estes grupos e que surgiram tecendo críticas aos modos

de vida das sociedades industriais do pós-guerra:

A primeira fase do capitalismo industrial, marcado pelas máquinas a

vapor, pela locomotiva, pelo telégrafo, pelo carvão, era

relativamente pouco expansiva sobre os territórios e as vidas

humanas se compararmos com os nossos tempos atuais. De qualquer

forma, ela foi muito mais invasiva sobre a população e seus

2 Neste tópico da Introdução, faço uso da expressão questões ambientais, a fim de explanar o

surgimento das preocupações com as mesmas de uma maneira abrangente. No entanto, nos itens

seguintes, utilizarei a palavra natureza para marcar a especificidade das problematizações que realizo ao

longo deste estudo – noções e compreensões sobre natureza desde a Antiguidade Grega até hoje nos

vídeos publicitários da linha de produtos Natura Ekos.

3 Em 1945, o lançamento das bombas atômicas no Japão encerrou a Segunda Guerra Mundial e,

também, tornou-se um marco das movimentações pacifistas, que passaram a alertar sobre o potencial

destrutivo dos modos de vida das sociedades ocidentais (GUIMARÃES et al., 2015).

18

territórios do que as sociedades notadamente agrícolas anteriores. Já

a segunda fase petrolífera e elétrica se disseminou fervorosamente,

pois permitiu a produção industrial em larga escala, exigindo uma

nova organização do trabalho e um consumo massivo de produtos

(GUIMARÃES et al., 2015, p. 25).

Esta nova conformação mundial da produção e do consumo de materiais criou

condições para a proliferação de movimentos constestatórios que apontaram para os

limites do crescimento industrial e populacional. Dentre eles, cito a publicação da obra

Primavera Silenciosa (1962), de Rachel Carson, – questionando o modelo convencional

de agricultura com uso indiscriminado de substâncias tóxicas e abordando os impactos

socioambientais dos pesticidas e dos inseticidas (CARSON, 2010) – e, a elaboração do

estudo Limites do Crescimento (1970), pelo Clube de Roma e pelo Massachussetts

Institute of Tecnology (MIT) – evidenciando a limitação do crescimento dos recursos

“naturais”, relativa à demanda populacional e aos interesses econômicos (MEADOWS

et al., 1973).

Outros marcos das preocupações com as questões ambientais foram os

grandes eventos internacionais voltados para estas discussões. Em 1972, pela primeira

vez, países reuniram-se para debater estes temas em nível mundial, durante a

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD)

em Estocolmo (Suécia). O intuito deste encontro foi fomentar a ação governamental e

os organismos internacionais a protegerem o ambiente e, como resultado, houve a

constituição da Declaração de Estocolmo – um referencial no campo ambiental, que

menciona a necessidade de se considerar a Educação Ambiental como um elemento

crítico para o enfrentamento da crise ambiental. Assim, este evento foi uma

importante contribuição para que a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU)

criasse um organismo direcionado para as questões ambientais: o Programa das

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (UNITED NATIONS ENVIRONMENT

PROGRAMME, 1972). No ano de 1975, ocorreu o Encontro Internacional de Educação

Ambiental, realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e

a Cultura (UNESCO), em Belgrado (Iugoslávia), onde foi criado o Programa

Internacional de Educação Ambiental e se elaborou a Carta de Belgrado. Essa se

configurou como o primeiro documento intergovernamental a definir objetivos,

princípios e diretrizes para a Educação Ambiental; afirmando o caráter contínuo,

19

multidisciplinar e integrado às diferenças regionais – atentando a interesses nacionais

e mundiais – do campo. Além disso, esta Carta associou as questões ambientais a

aspectos sociais e econômicos, ao mencionar que (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,

2016):

É absolutamente vital que os cidadãos do mundo insistam em

medidas que apoiem um tipo de crescimento econômico que não

tenha repercussões prejudiciais para as pessoas, para o seu ambiente

e suas condições de vida. É necessário encontrar maneiras de

assegurar que nenhuma nação cresça ou se desenvolva às custas de

outra e que o consumo feito por um indivíduo não ocorra em

detrimento dos demais. Os recursos do mundo devem ser

desenvolvidos de modo a beneficiar toda a humanidade e

proporcionar melhoria da qualidade de vida de todos (CARTA DE

BELGRADO, 1975, p. 1).

Neste sentido, a consciência da crise escológica dos anos 1970, somou-se às

constatações do fracasso do modelo econômico capitalista na solução dos problemas

globais, denunciando o processo ilimitado de exploração de bens “naturais” e a

insustentabilidade socioambiental por ele desencadeada (SCOTTO et al., 2007). Em

1977, a 1ª Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental ou, Conferência de

Tbilisi (Geórgia), organizada pela UNESCO, foi considerada o principal marco da história

da Educação Ambiental; originando, em 1980, a publicação do texto “La Educación

Ambiental: las grandes orientaciones de la Conferencia de Tbilisi”, contendo 41

recomendações para a realização da Educação Ambiental. No ano de 1992, na cidade

do Rio de Janeiro (Brasil), ocorreu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92 – marcando a forma

como a humanidade passou a entender a sua relação com o planeta. A comunidade

política internacional, a partir de então, admitiu ser preciso conciliar o

desenvolvimento econômico com o social e com a utilização dos recursos “naturais”,

reconhecendo o conceito de desenvolvimento sustentável e, portanto, pensando na

garantia da qualidade de vida para a geração atual e para as futuras gerações. Esta

avaliação surgiu do pressuposto de que se todas as pessoas almejassem aos mesmos

padrões de desenvolvimento dos países ricos, não haveria recursos “naturais” para

todos sem a geração de impactos ambientais graves e, possivelmente, irreversíveis.

Assim, ficou acordado que os países em desenvolvimento na época deveriam receber

apoio financeiro e tecnológico para desenvolverem modelos de desenvolvimento

20

“sustentáveis”, inclusive, reduzindo os seus padrões de consumo – especialmente, de

combustíveis fósseis (como petróleo e carvão mineral). Em 1997, foi realizada pela

UNESCO a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e

Consciência Pública para a Sustentabilidade, em Thessaloniki (Grécia). Neste evento,

destacou-se que, após cinco anos da Rio-92, o desenvolvimento da Educação

Ambiental ainda era insuficiente. A partir de então, buscou-se indicar as principais

dificuldades para popularizar a Educação Ambiental; reafirmar as recomendações da

Conferência de Tbilisi, e enfatizar a necessidade de ampliação da capacitação dos

educadores ambientais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016; SENADO FEDERAL,

2016).

O Brasil também se envolveu na luta pelas questões ambientais, sendo o

estado do Rio Grande do Sul o pioneiro do chamado movimento ecopolítico brasileiro

(OLIVEIRA, 2008a). Diversos órgãos em prol do ambiente foram criados, dentre eles: a

União Protetora da Natureza (UPN) (GUIMARÃES et al., 2015); a Associação Gaúcha de

Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN); a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

(SMAM); a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), e a Reserva Biológica do

Lami (OLIVEIRA, 2008b). A partir desta mudança de postura dos sul-rio-grandenses,

podemos dizer que foram sendo criadas condições para que os indivíduos começassem

a ter consciência da importância das questões ambientais, atentando para as

consequências de suas ações tanto para a geração do período quanto para as futuras

(MARTINS; SOSTER, 2014).

Segundo Guimarães et al. (2015), além da criação de órgãos ambientais, alguns

princípios educativos começaram a tornar-se estreitamente relacionados às questões

ambientais no Brasil. No início dos anos 1970, embora ainda não se possa falar em

uma Educação Ambiental, passou a estabelecer-se um forte “educativo” por meio das

práticas dos militantes dos movimentos ecologistas. A partir deste período, um

sentimento de urgência tomou conta dos ecologistas: “Os movimentos ocuparam as

ruas, as vozes ecoaram em jornais, em revistas, em rádios, em programas televisivos

[...] procuraram fazer barulho, buscando inibir as práticas pelas quais lutavam e

condenavam” (idem, p. 26). A educação, apesar de ser vista como fundamental pelos

movimentos ecologistas, designava um tempo não imediato. Assim, nada substituía as

21

lutas que deveriam tomar as ruas com urgência. De qualquer maneira, a relevância da

educação estava presente nas estratégias “educativas” das lutas, constituindo os

sujeitos participantes das mesmas. Para estes indivíduos, alguns princípios educativos

precisariam nortear a formação das futuras gerações, mostrando-se imperativos: “era

necessária uma mudança de atitudes, um reexame dos valores e uma redefinição do

progresso e do desenvolvimento” (idem, p. 27). Neste sentido, podemos dizer que os

princípios educativos atrelados às questões ambientais emergiram de modo mais

visível e disseminado durante a década de 1970, articulando-se como “ação política de

transformação dos valores e das atitudes dos sujeitos” (idem, p. 27); ao encontro do

Manifesto de José Lutzenberger (1977)4 – um dos marcos da centralidade do educativo

ambiental deste período. Nas palavras do autor:

Fundamentalmente, a solução dos problemas ambientais está na

educação. Mas a educação é um processo lento, demasiado lento

para conter ainda a avalanche que se aproxima do estrondo. Já não

podemos esperar que a próxima geração indique o novo rumo e

repare os estragos. Se nada fizermos hoje, não lhes deixaremos

chance para tanto. Que adianta ensinar aos jovens o amor à Natureza

se, daqui a dez ou vinte anos, quando a eles couber o poder de

decisão, não mais existir natureza para salvar. Para que ainda tenha

sentido a educação da juventude, devemos fixar já os novos

caminhos, devemos começar logo a reparar o que pode ser reparado,

devemos evitar a continuação e o incremento dos estragos e

devemos iniciar hoje os processos que só frutificarão em longo prazo

(LUTZENBERGER, 1977 apud GUIMARÃES et al., 2015, p. 26).

Conforme Guimarães et al. (2015), a Educação Ambiental emergiu como um

campo de saberes e de práticas nos anos 1980, e o campo (aqui entendido como um

“terreno de ideias e de discursos5 e práticas que passa a ser nomeado como Educação

Ambiental” (idem, p. 27)) consolida-se e institucionaliza-se de forma crescente no

Brasil durante a década de 1990 – tendo como marco de sua expansão a Conferência

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro

4 LUTZENBERGER, J. Fim do Futuro? Manifesto Ecológico Brasileiro. Porto Alegre: Movimento; UFRGS,

1977.

5 Para Michel Foucault, discurso não é a combinação de palavras que representariam as coisas do

mundo, mas sim uma prática que, sistematicamente, forma os objetos de que fala – por exemplo, o

discurso clínico, o discurso econômico, o discurso psiquiátrico – neste caso, os discursos da “natureza” e

da “sustentabilidade”. Esses discursos podem ser entendidos como histórias que, encadeadas e

enredadas entre si, se complementam, se completam, se justificam e se impõem a nós como jogos de

verdade (VEIGA-NETO, 2000).

22

(1992). Este processo, no entanto, está longe de ter sido unitário e sem conflitos,

devido às diferentes ideias e concepções dos sujeitos que o constituíram ao longo do

tempo, configurando-se como um campo contestado, “ou seja, como disputado por

diferentes concepções políticas, perspectivas teóricas, epistemológicas, enfim, um

campo em formação constante” (idem, pp. 27-28).

Hoje, podemos dizer que independentemente da perspectiva teórica que

norteie as ações de Educação Ambiental ela apresenta alguns requisitos centrais,

dentre eles: apresentar um olhar interdisciplinar para as questões ambientais. Esse

aspecto é um dos poucos considerados quase unânimes pelos integrantes do campo.

De acordo com o artigo 10 da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795,

de 1999): “A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino

formal”; destaco o primeiro parágrafo deste artigo: “[...] a educação ambiental não

deverá ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino6”

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1999). Nesta direção, os trabalhos de Educação

Ambiental não podem restringir-se a determinadas disciplinas escolares – como

Ciências (no Ensino Fundamental) e Biologia (no Ensino Médio) –, pois os saberes

ambientais extrapolam os limites disciplinares; e nem resultarem na criação de uma

disciplina específica para lidar com as questões ambientais, visto que os pressupostos

do campo criticam a ciência moderna – ao dividir, segmentar e fracionar o

conhecimento. A interdisciplinaridade, segundo Carvalho (2004):

[...] não pretende a unificação dos saberes, mas deseja a abertura de

um espaço de mediação entre conhecimentos e articulação de

saberes, no qual as disciplinas estejam em situação de mútua

coordenação e cooperação, construindo um marco conceitual e

metodológico comum para a compreensão de realidades complexas

(CARVALHO, 2004, p. 121).

A Educação Ambiental é um campo em constante processo de (re)construção,

repleto de possibilidades temáticas a serem abordadas de modo interdisciplinar, e que

nos convida a lançarmos um olhar crítico para o que parece dado como certo ou

6 No segundo parágrafo do artigo 10 da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 1999),

faculta-se a existência de uma disciplina específica de Educação Ambiental em Cursos de Pós-

Graduação, extensão e áreas direcionadas para aspectos metodológicos do campo (PRESIDÊNCIA DA

REPÚBLICA, 1999).

23

inquestionável. Hoje, as preocupações ambientais são numerosas e diversas,

abrangendo questões de diferentes ordens. A superpopulação humana; a destruição e

a degradação de hábitats; a biopirataria; a introdução de espécies exóticas; a emissão

de gases causadores do efeito estufa; o descarte inadequado de resíduos e de rejeitos;

os testes com e o manuseio de seres vivos; a desigualdade na distribuição de renda e

de alimentos; a proliferação de doenças virais (tais como o Zika vírus), dentre tantos

outros exemplos, revelando os efeitos das intervenções humanas realizadas de

maneira equivocada e excessiva. Assim, para podermos seguir adiante na discussão

acerca da centralidade de um pensamento interdisciplinar sobre as questões

ambientais, considero importante atentarmos para o consumo. Esse tema – apesar de

ser fundamental para os debates em Educação Ambiental por propiciar uma postura

de enfrentamento político dos sujeitos – é pouco trabalhado pelos educadores

ambientais, uma vez que exige um entrelaçamento entre inúmeros aspectos: culturais,

históricos, sociais, políticos, econômicos, midiáticos, éticos, morais, etc. O consumo

não abrange somente o que consumimos, mas como e por que o fazemos... Em outras

palavras, em que conjuntura cultural (particularmente, pensando sobre os apelos da

mídia publicitária) somos interpelados a adquirir determinados produtos e/ou serviços

e por que os consumimos? O que nos move a esta ação? Podemos pensar, também, a

respeito das condições socioambientais envolvidas com o ato de consumir... Como e

por quem as matérias-primas dos produtos que utilizamos são extraídas, produzidas,

embaladas, transportadas e vendidas? De onde vem o que consumimos? Dentre

tantos outros questionamentos possíveis e pertinentes... Neste sentido, proponho que

revisitemos, brevemente, o cenário no qual puderam surgir as preocupações

ambientais com o ato de consumir.

De acordo com Portilho (2010), as preocupações ambientais com o consumo

emergiram durante a década de 1960 (como vimos no início deste tópico); porém, a

propagação das mesmas de modo hegemônico e institucionalizado é recente,

sobretudo, a partir do evento Rio-92. Ao longo dos anos 1990, o consumo foi

tornando-se uma questão de política ambiental atrelada a propostas de

sustentabilidade. No entanto, antes da década de 1990, era possível notar algumas

“ações governamentais de regulação do consumo ambientalmente significante,

24

principalmente relacionadas à redução do consumo doméstico de água e energia,

embora a questão ambiental7 não fosse ainda a preocupação primeira nestas

questões” (idem, p. 108). Após a Rio-92, a Comissão para o Desenvolvimento

Sustentável (CDS) das Nações Unidas foi criada para implementar a chamada Agenda

21, dando início a um programa de pesquisas para examinar rigorosamente os desafios

a serem enfrentados, associados aos impactos ambientais decorrentes dos padrões de

consumo. Esta Comissão, em 1994, em Oslo (Noruega), realizou o “Simpósio sobre

Consumo Sustentável e Padrões de Produção”, a fim de debater as mudanças que

seriam necessárias. Em 1995, no mesmo lugar, foi realizado outro evento sobre o

tema, para proporcionar a CDS um conjunto de propostas que poderiam contribuir

para estabelecer medidas políticas direcionadas a mudanças comportamentais dos

sujeitos, das empresas e das instituições governamentais e internacionais. Ainda em

1994, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA reconheceu a importância ambiental

relacionada aos padrões de consumo, bem como a necessidade de desenvolver

pesquisas científicas sobre o assunto, visando conhecer mais sobre os impactos

ambientais decorrentes do ato de consumir e, também, sobre as complexas interações

entre diversos fatores associados ao mesmo – políticos, econômicos, mercadológicos,

culturais, tecnológicos e comportamentais. O Brasil também se envolveu com as

preocupações ambientais voltadas ao consumo. Em 1996, o País sediou o workshop

“Produção e Consumo Sustentáveis: padrões e políticas”, decorrente de uma

cooperação com a Noruega. No ano de 1998, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente

de São Paulo organizou o “Encontro Interregional do Grupo de Especialistas sobre

Proteção de Consumidores e Sustentabilidade”, contando com 45 especialistas de mais

de 25 países. Como resultado, o encontro elaborou um documento com propostas

para ampliar a Diretriz de Defesa dos Consumidores (n.39/248 de 9/4/1985) da ONU,

objetivando englobar o tema consumo sustentável. Para Portilho, estes

acontecimentos e muitos outros podem ser considerados exemplos efetivos das

mudanças de entendimentos sobre as questões ambientais, de modo a influenciarem

7 Portilho (2010) refere-se à questão ambiental como um complexo conjunto de fatores e variáveis

existentes na interface entre sociedade e “natureza”, em seus aspectos biológicos, éticos, estéticos,

territoriais, políticos, sociais, culturais, econômicos e axiológicos (teorias relacionadas com a questão

dos valores, em especial, os morais).

25

decisavamente as políticas ambientais e, cada vez mais, as “políticas de consumo”

também.

Neste momento, considero pertinente fazermos algumas explanações sobre

expressões que marcam o consumo relativamente às preocupações ambientais.

Segundo Portilho (2010), inicialmente, os impactos ambientais relacionados ao

consumo englobavam a noção de “consumo verde” e, mais tarde, concentraram-se

nos limites do chamado “consumo sustentável”, “[...] além de expressões similiares

que contribuem mais para confundir do que para enriquecer a discussão, tais como

‘consumo ético’, ‘consumo responsável’ e ‘consumo consciente’” (idem, p. 110). Assim,

para facilitar o desenvolvimento deste estudo, farei uso das expressões consumo

“sustentável” e consumidores “sustentáveis” ou socioambientalmente “corretos”,

problematizando algumas noções sobre “sustentabilidade” durante o segundo capítulo

desta Dissertação.

Conforme Portilho (2010), “o surgimento da ideia de um ‘consumo verde’ e,

portanto, de um ‘consumidor verde’, só foi possível após o deslocamento da definição

da questão ambiental, da produção para o consumo” (idem, p. 111). A autora afirma

que a proposta de um consumo verde surgiu a partir de três fatores inter-relacionados:

a) a proliferação do ambientalismo, sobretudo, a partir da década de 1970; b) a

ambientalização das empresas a partir dos anos 1980, e c) a emergência das

preocupações com os impactos ambientais oriundos dos estilos de vida e dos padrões

de consumo das sociedades a partir de 1990. Como vimos os aspectos “a” e “c”

mencionados pela autora anteriormente, proponho que, agora, analisemos o

surgimento do setor empresarial no cenário ambientalista durante a década de 1980,

quando passa a abandonar, gradativamente, a imagem de “vilão” e a construir uma

imagem de “amigo do verde”. Até então, as preocupações ambientais eram vistas

como um impedimento ao crescimento econômico, e a preservação ambiental

significava investir financeiramente sem ter retorno para os empresários, ou seja, uma

redução da competitividade da empresa frente ao mercado. Questões ambientais e

desenvolvimento econômico eram entendidos como esferas antagônicas, acreditando-

se que para haver lucro financeiro era necessário haver poluição e esgotamento dos

recursos “naturais”. No entanto, em grande parte como resultado do crescimento da

26

pressão da população e do governo, iniciou-se a apropriação de algumas noções

ambientais por parte das empresas durante os anos 1980. A partir de então, o setor

empresarial intitulou-se como “o principal segmento capaz de levar adiante o projeto

de uma sociedade ambientalmente sustentável” (idem, p. 112); apresentando como

principal estratégia para o enfrentamento da crise ambiental as inovações tecnológicas

das tecnologias limpas. Nesta perspectiva, Portilho considera que a combinação dos

três fatores citados no início deste parágrafo – o ambientalismo público, a

ambientalização do setor empresarial, e a percepção dos impactos ambientais do

consumo – propiciaram que especialistas, políticos e organizações ambientalistas

passassem a considerar o papel dos sujeitos em suas tarefas cotidianas para o

agravamento da crise ambiental, exigindo e estimulando mudanças nos padrões

individuais de consumo. Assim, a autora pontua que as ações conscientes dos

indivíduos, através da informação e da preocupação com as questões ambientais,

mostraram-se uma nova estratégia para solucionar os problemas ambientais e para

promover as mudanças necessárias em direção à sociedade “sustentável”. Desde

então, inúmeros guias do tipo “como defender a Terra” (idem, p. 113) começaram a

ser publicados por organizações ambientalistas, pesquisadores e governos; sendo um

dos mais representativos o inglês “O Guia do Consumidor Verde” (1988), objetivando

mostrar aos consumidores o que fazer para reduzir as suas contribuições pessoais para

o desencadeamento de problemas ambientais. Nesta direção,

O consumidor verde foi amplamente definido como aquele que, além

da variável qualidade/preço, inclui, em seu “poder de escolha”, a

variável ambiental, preferindo produtos que não agridam, ou são

percebidos como não agredindo o meio ambiente. [...] trata-se de

indivíduos que, por causa de suas crenças éticas, “voluntariamente e

por sua própria iniciativa”, modificam seu consumo para não

prejudicar o meio ambiente. [...]. Dessa forma, o movimento de

consumo verde seguiu adiante enfatizando a habilidade dos

consumidores de agir em conjunto, trocando uma marca X por uma

marca Y, ou mesmo parando de comprar um determinado produto,

para que os produtores percebessem as mudanças na demanda

(PORTILHO, 2010, pp. 114-115).

A importância destas mudanças nos modos de pensar e de agir dos sujeitos

consumidores bem informados e conscientes a respeito das questões ambientais pode

ser observada, por exemplo, em campanhas bem-sucedidas empreendidas por

27

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e por grupos de indivíduos que defendem

determinadas causas ambientais. Portilho (2010) cita a ONG Friends of the Earth

(Amigos da Terra), que conseguiu promover alterações em grandes companhias,

tornando os seus produtos livres de clorofluorcarbonos (CFCs), e a ameaça dos sujeitos

consumidores de boicotarem o sanduíche Big Mac – desencadeando a decisão do Mc

Donald’s de abandonar a utilização de CFCs. Os consumidores verdes prezam por

escolhas que consideram “mais corretas”, boicotando empresas, serviços e produtos

que acreditem não atenderem aos seus valores morais. Além disso, este grupo de

pessoas é adepto do uso de tribunais e dos recursos da Internet (blogs, vídeos, redes

sociais, grupos de conversas, etc.) como estratégias para pressionar as grandes

corporações a adotarem medidas de produção compatíveis com as exigências

socioambientais. Assim,

[...] a pressão exercida pelos consumidores ao buscarem produtos

“verdes” e boicotarem produtos de grande impacto ambiental seria a

mola propulsora que estimularia a competitividade empresarial, o

desenvolvimento de produtos “ecologicamente corretos” e o uso de

tecnologias limpas. [...] Neste movimento, vale ressaltar a

importância da primeira “geração ambientalizada” de pessoas com

alto poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, interessadas em um estilo

de vida de baixo impacto ambiental, baseados em uma preocupação

ética com o meio ambiente. Muitas empresas passaram a se

interessar em captar o poder de compra dessas pessoas,

percebendo-as como um novo nicho de mercado (PORTILHO, 2010,

pp. 115-116).

Dobson (1991) apud Portilho (2010) menciona que esta ideia apareceu como

um “ar fresco” muito potente; uma vez que seria possível adquirir xampús e

champanhes e, simultaneamente, ajudar na criação de um mundo mais saudável –

atentendo ao nosso altruísmo e ao nosso auto-interesse ao mesmo tempo. Portilho

(2010) aponta que “o ideal da autolimitação das necessidades e a denúncia dos vícios

da Sociedade de Consumo, que estavam no centro dos movimentos ecológicos da

década de 60 e 70, acabaram em segundo plano, dando lugar ao shopping ecológico”

(idem, p. 118) – expressão utilizada pela autora para referir-se à expansão da demanda

por produtos orgânicos, alimentação dietética, ecoturismo, dentre outros. Para

Portilho, enquanto que, durante os anos 1960 e 1970, os padrões de consumo das

sociedades industrializadas eram vistos como a primeira causa dos problemas

28

ambientais, o consumo verde, por sua vez, ao invés de promover enfrentamentos

serve para atender à continuidade dos privilégios das sociedades mais abastadas

economicamente, de modo a favorecer a expansão do capitalismo predatório. Em

outras palavras, bastam algumas pequenas alterações e tudo está bem. Assim, “a

necessidade da redução do consumo é substituída pela simples modificação dos

produtos consumidos” (idem, p. 120). Nesta perspectiva, Bauman (2008b) pontua que

as noções de “responsabilidade” e de “escolha responsável” que residiam no campo

semântico do dever ético e das preocupações morais pelo Outro, foram sendo

transferidos para o âmbito da auto-realização. “‘Responsabilidade’ agora significa, no

todo, responsabilidade em relação a si próprio (“você deve isso a si mesmo”[...]),

enquanto ‘escolhas responsáveis’ são, no geral, os gestos que atendem aos nossos

interesses [...]” (idem, p. 119). A “responsabilidade por” (designando o bem-estar e a

dignidade do Outro) vai sendo substituída pela “responsabilidade perante” – o

superior, a autoridade, a causa e os seus porta-vozes. Neste sentido, “consumir”:

[...] significa investir na afiliação social de si próprio, o que, numa

sociedade de consumidores, traduz-se em “vendabilidade”: obter

qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou

reciclar as que já se possui, transformando-as em mercadorias para

as quais a demanda pode continuar sendo criada. [...]. O consumo é

um investimento em tudo que serve para o “valor social” e a auto-

estima do indivíduo. [...]. O objetivo crucial, talvez decisivo, do

consumo na sociedade de consumidores (mesmo que raras vezes

declarado com tantas palavras e ainda com menos freqüência

debatido em público) não é a satisfação de necessidades, desejos e

vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor:

elevar a condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis. [...].

Os membros da sociedade de consumidores são eles próprios

mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de

consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade. Tornar-

se e continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso

motivo de preocupação do consumidor, mesmo que em geral latente

e quase nunca consciente. [...]. “Fazer de si mesmo uma mercadoria

vendável” é um trabalho do tipo faça-você-mesmo e um dever

individual (BAUMAN, 2008b, pp. 75-76).

Entendo que os consumidores “sustentáveis” ou socioambientalmente

“corretos” realizam as suas escolhas de consumo com base em seus valores morais e

éticos, mas que tais critérios não os tornam, necessariamente, “boas” pessoas

preocupadas com o outro. Há outros fatores envolvidos... Guimarães (s/d) alerta que

ser “verde” é estar “ligado” ao nosso tempo, ou seja, significa ser condizente com os

29

discursos em prol das questões ambientais aos quais somos interpelados na ordem do

dia. Para o autor, o que está sendo posto em jogo é mais do que a produção de uma

subjetividade “verde” de indivíduos “amigáveis” com o planeta e com os outros seres

vivos; é a conexão indissolúvel entre este sujeito e as prerrogativas de um mercado em

renovação e expansão em direção ao lucro financeiro proporcionado pelo nicho

“verde”.

30

6.2 Pedagogias da “Natureza”: ensinamentos que visam ao lucro

Após este breve olhar para as conjunturas históricas, sociais, culturais, políticas

e econômicas em que puderam emergir as preocupações com as questões ambientais

– até o momento em que foram criadas condições para a construção discursiva do

campo da Educação Ambiental e do nicho de mercado do Consumo “Sustentável” –

proponho, agora, que atentemos para os ensinamentos sobre a “natureza” a que

somos submetidos cotidianamente, por vezes, sem percebermos. Guimarães (2008)

afirma que os modos como vemos e como nos relacionamos com a “natureza” são

resultantes do tempo e do espaço em que vivemos e que, portanto, são diversificados

e produzidos culturalmente. As nossas ações e escolhas cotidianas e as maneiras como

relatamos os acontecimentos e vemos a nós e aos outros são negociações que

estabelecemos com os significados que nos interpelam na e pela cultura. Neste

sentido, “é na cultura, nesse espaço de circulação e de compartilhamento de

significados, que vamos aprendendo a lidar com a natureza e, também, vamos

estabelecendo o nosso lugar no mundo [...]” (idem, p. 88).

Penso que constituímos as nossas identidades através das relações sociais que

estabelecemos com os nossos familiares, amigos, professores, colegas, vizinhos e,

também, por meio dos artefatos culturais que nos cercam – livros; programas de

televisão; filmes; rótulos de produtos; páginas de revistas, de jornais e da Internet;

busdoors; outdoors; vídeos publicitários, etc. –; formando, inclusive, o que

consideramos ser a “natureza”. Assim, inúmeras instâncias e práticas culturais, visando

obter lucro financeiro, tecem uma série de noções e de estratégias que nos ensinam

determinados modos de agirmos e de posicionarmo-nos em relação à “natureza”.

Economizar água e energia elétrica, separar o lixo orgânico do reciclável, e consumir

produtos “sustentáveis” são alguns exemplos. Estas pedagogias da “natureza” (como

estou denominando) são construídas por: emissoras de televisão, museus, empresas

de petróleo e de cosméticos, dentre outros; geralmente, de modo bastante atrativo –

com cores, sons, movimentos, frases curtas e linguagem de fácil compreensão.

A mídia figura como uma das instâncias sociais com destacado papel na

constituição do que consideramos ser “verdadeiro” e do que não. Na televisão

31

brasileira, inúmeros canais abertos além dos prioritariamente educativos – tais como a

TV Educativa de Porto Alegre (TVE) e a TV Cultura –, vêm abordando o tema

“natureza”, sobretudo, em relações com a “sustentabilidade” (resumidamente, palavra

empregada para englobar o tripé: ambiente, sociedade e economia). Isso pode ser

observado na Rede Globo de Televisão (rede com mais audiência no Brasil) nos

programas: Globo Natureza (apresentado nos intervalos da programação, patrocinado

por anúncios publicitários da linha de produtos Natura Ekos da empresa Natura

Cosméticos), Como Será?, Globo Repórter, Fantástico, Planeta Extremo, Domingão do

Faustão e, também, em telejornais (Jornal Hoje e Jornal Nacional); em minisséries

(Amazônia – De Galvez a Chico Mendes), e em novelas (Malhação, Sete Vidas,

Totalmente Demais, Velho Chico) – que, cada vez mais, retratam os problemas

socioambientais contemporâneos, como a falta e a poluição da água, o aquecimento

global e o desmatamento ilegal da Floresta Amazônica.

Os museus têm alcançado bastante destaque dentre as muitas práticas e

instâncias educativas que se valorizam hoje, seja por representarem a cultura de um

determinado lugar ou pelas tecnologias que vêm expondo. O Museu de Ciências e

Tecnologia (MCT) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

caracteriza-se por ser um museu de caráter lúdico e interativo, onde os visitantes

podem manusear quase todos os experimentos das exposições. Este museu foi

apontado pelo Trip Advisor categoria Melhores Museus - edição 2015 como o 9º

melhor do Brasil e 15º melhor da América Latina; e é apontado, pelo mesmo

aplicativo, como a melhor atração turística da cidade de Porto Alegre/RS, Brasil

(MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PUCRS, 2016; TRIP ADVISOR, 2016). Schwantes

(2007) analisa o MCT em relação à sua interatividade e às suas estratégias para o

ensino de Ciências. Além disso, a autora focaliza as ações educativas do museu

voltadas para o ensino sobre a “natureza”, como os dioramas de oito paisagens

brasileiras – litoral, capão litorâneo, banhado, campo, floresta amazônica, planalto de

araucárias, mar e cerrado – enquadrados em vitrines. Essas são dispostas lado a lado,

apresentando exemplares que representam a flora e a fauna de cada ambiente, por

meio de pinturas ou da técnica da taxidermia. Lenoir (1997, p. 57), ao analisar as

estratégias utilizadas pelos curadores das exposições de museus de história natural,

afirma que “o museu, embora seja um fragmento, evoca a experiência do significado e

32

variedade da natureza de maneira mais completa do que a própria natureza”, ao

apresentar os indivíduos mais coloridos, mais esteticamente belos e com as

proporções corporais mais “naturais”. Neste sentido, Schwantes (2007) compreende

que, nas exposições dos museus, são expostas visões sobre a “natureza” e sobre o

mundo como se fossem inquestionáveis, mas que foram construídas através do olhar

dos organizadores – “reforçando uma visão de Natureza que pode ser ordenada e

dominada, à imagem e semelhança das expectativas humanas” (idem, p. 322). Além

disso, a autora aponta que um museu interativo possibilita que os visitantes retornem

inúmeras vezes, pois sempre haverá algo novo. Nesta direção, o museu torna-se um

produto consumível, adquirido pela compra de um ingresso, onde “podemos consumir

tudo o que nos cerca: Natureza, jogos, experimentos, brincadeiras e, também,

conhecimento” (idem, p. 326).

As empresas, por sua vez, também utilizam-se de diversas estratégias para

ensinar sobre a “natureza” visando obter lucro financeiro. Ferreira (2007) problematiza

as ações educativas de uma das maiores empresas do Brasil e do setor de petróleo do

mundo, a Petrobras. Para a autora, os programas e projetos realizados pela corporação

são vistos por seus proponentes como “‘alternativas’ diferenciadas e mais eficazes do

ponto de vista educativo do que aquelas contidas nos livros didáticos e nas

explanações usuais das aulas de ciências sobre as fontes de energia, sua utilidade,

aplicabilidade (produtos e serviços)” (idem, p. 297), assim como do uso

ecologicamente “correto” das mesmas. Assim, os programas e projetos analisados por

Ferreira trazem “orientações” de como valorizar a produção da Indústria e,

simultaneamente, respeitar a “natureza”. Existem programas dirigidos às escolas com

o intuito de tornar a educação escolar mais dinâmica e contextualizada, divulgando a

importância do processo industrial e da tecnologia que a companhia utiliza, e

promovendo um estreitamento das relações entre a empresa e as escolas. Os

discursos pedagógicos presentes nestes projetos educativos da Petrobras prezam pela

aplicabilidade dos conteúdos escolares como uma possibilidade dos estudantes de

resolverem os problemas do cotidiano. Outro aspecto observado pela autora é que

nestes programas/projetos empresariais de cunho educativo estão presentes

enunciados sobre a “‘necessidade de manter-se a área industrial em total equilíbrio

com a natureza’ constituindo o discurso ecológico, mas, também, o pedagógico e o

33

político, entre outros” (idem, p. 300). Neste sentido, estes discursos “integram redes

discursivas que constroem as visões e ações associadas à educação escolar, à educação

ambiental, ao desenvolvimento tecnológico e à soberania nacional” (idem, p. 300). O

discurso ecológico está sempre presente nos filmes publicitários da Petrobras e em

suas imagens, parecendo, para Ferreira, ser o aspecto mais enfatizado nos programas

dirigidos às escolas. A companhia intitula-se como defensora da natureza, mesmo que,

por vezes, ela possa ser a causadora dos efeitos danosos à mesma... A autora analisa

que o discurso ecológico não é uma exclusividade das empresas, visto que é

atravessado por outros discursos como o da mídia publicitária. Assim, os ensinamentos

em prol da “natureza” marcam a responsabilidade e o compromisso da Petrobras de

promover um ambiente em condições adequadas à manutenção e à qualidade de vida

da população. Tais pedagogias são produzidas por estratégias de marketing que

transformam acidentes ecológicos em projetos de educação ambiental8, fontes de

poluição em sinônimos de geração de emprego e de renda para a população, e áreas

desmatadas para a construção da planta industrial em parques ambientais

equilibrados, que servem para receber alunos de escolas e para manter a legitimidade

da empresa estatal perante as questões socioambientais. Além disso, considero

importante ressaltar que os discursos ecológicos ou as pedagogias da “natureza”

produzidas pela Petrobras contribuem para criar uma imagem “verde” ou

“sustentável” para a companhia, conferindo credibilidade e lucro financeiro para a

mesma, ao destacar-se para potenciais investidores internacionais.

Algumas empresas do setor de cosméticos utilizam-se do discurso em prol da

“natureza” relacionado ao bem-estar do consumidor consigo mesmo e com o outro, ao

reaproveitamento e à reciclagem de embalagens, ao fato de não realizarem testes com

animais, etc. Dentre estas companhias, no Brasil, a Natura Cosméticos destaca-se das

demais por ser a que apresenta o maior apelo ao consumo “sustentável” – sendo este

o seu diferencial no mercado, nas estratégias de marketing e no retorno financeiro. A

8 Aqui, Ferreira (2007) está referindo-se a um acidente ecológico ocorrido, em 1999, num dos afluentes

de um rio do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com vazamento de óleo. Após o acontecimento, a

Petrobras promoveu um projeto ambiental de despoluição do rio, através de um convênio mantido com

vários órgãos e entidades, contando com ações de educação ambiental direcionadas a escolas da Região

Metropolitana de Porto Alegre e do Vale dos Sinos, e, também, com iniciativas voltadas à segurança em

casos de acidentes como vazamento de óleo e de combustíveis. Segundo a autora, este projeto

conseguiu melhorar a imagem da companhia diante da opinião pública, ao envolver a comunidade da

região.

34

Natura ensina sobre a “natureza” em seu sítio; em suas campanhas publicitárias

(outdoors, busdoors, vídeos publicitários); em suas revistas (digital e impressa); em

seus relatórios anuais; na concepção das suas linhas, nas embalagens e nos rótulos dos

seus produtos. Estas pedagogias da “natureza” produzidas pela Natura Cosméticos

serão analisadas de maneira aprofundada ao longo desta Dissertação.

35

6.3 Por que Estudar Anúncios Publicitários que Falam sobre a

“Natureza”?

A produção cultural da “natureza” exercida, por exemplo, pelas construções

discursivas da “biodiversidade” e da “sustentabilidade”9 está envolta por e em

inúmeras estratégias – sobretudo, econômicas, ambientais, científicas e midiáticas –

gerando inúmeros sentidos circulantes sobre como devemos pensar, considerar e

relacionarmo-nos com a “natureza”. Neste entendimento, trago discussões sobre o

papel atual que a mídia desempenha no ordenamento social e acerca dos

ensinamentos publicitários, que constituem a conexão entre o homem e a “natureza”

como estratégia para a venda de produtos – (re)criando um tipo específico de sujeito

consumidor: o “verde”, “sustentável” ou socioambientalmente “correto”.

Gradativamente, os meios de comunicação de massa, enquanto uma das

instâncias culturais implicadas na produção da “natureza”, passaram a veicular e a

instituir alternativas nos padrões culturais de consumo, por meio de redes discursivas

em direção a alternativas social e ambientalmente “corretas”. Estas mudanças para

uma linguagem em prol da “natureza” abarcaram: novos nichos de mercado; novos

tipos de prestações de serviços; novas classes profissionais; novos rótulos de produtos

alimentícios, cosméticos, têxteis e novas categorias de produtos. Desse último,

emergiram os chamados produtos sustentáveis – aqueles que ao longo de todo o

processo de extração, produção, transporte e descarte objetivam gerar menos danos

ao ambiente. Neste cenário, uma nova categoria de sujeitos consumidores, bastante

particular em seus princípios e critérios de escolhas, foi sendo interpelada e capturada

pelos apelos publicitários em prol da “natureza”: os socioambientalmente “corretos” –

aqueles que compram produtos e/ou serviços que atendam a condições sociais justas

e à conservação dos recursos “naturais” para as gerações futuras.

Desta maneira, o consumo não pode ser compreendido sem que se considere o

contexto cultural dos sujeitos, visto que “a cultura é a ‘lente’ através da qual as

9 A produção discursiva da “natureza”, a partir das noções de “biodiversidade” e de “sustentabilidade”,

será discutida no segundo Capítulo desta Dissertação.

36

pessoas veem os produtos”10 (SOLOMON, 2011, p. 568). Isso significa dizer que as

coisas, os valores, os desejos, as atitudes, as ações dos sujeitos (dentre elas, consumir),

só existem a partir de redes de significação que se articulam no campo social; nem as

coisas nem os significados estão dados para sempre, mas são constituídos social e

historicamente. Os significados não correspondem a uma qualidade essencial dos

objetos a ser revelada, pois a essência das coisas é uma invenção humana. Assim,

podemos dizer que as linguagens que utilizamos em diversas instâncias sociais estão

profundamente implicadas na instituição de práticas e na constituição de identidades

sociais (WORTMANN, 2005). Portanto, a linguagem é um elemento-chave para

analisarmos as direções em que a mídia se move quando fala sobre a “natureza” e os

sujeitos consumidores socioambientalmente “corretos”.

Conforme Souza (2007), hoje, os meios de comunicação de massa (rádio,

televisão, revistas, jornais, anúncios publicitários) constituem sofisticados mecanismos

de poder e configuram-se como importantes estratégias de regulação da sociedade,

articulando diversas tecnologias – imagens, sons, textos, cores – produzindo

determinados significados de estilo de vida. Nós, ao sermos interpelados por estes

significados, “com os quais aprendemos a nos identificar, incorporamos necessidades,

valores, desejos e formas de agir para alcançar a felicidade, por exemplo” (idem, p.

22). Nesta direção, anúncios publicitários buscam interpelar os consumidores por suas

necessidades. Essas podem ser de ordem biogênica, compreendida pelos elementos

indispensáveis à sustentação da vida, tais como água, alimento e abrigo, ou, de ordem

psicogênica, aquelas adquiridas no processo de se tornar membro de uma cultura, por

exemplo, status, poder e associação (SOLOMON, 2011). O segundo tipo torna-se

interessante para pensarmos sobre as estratégias publicitárias voltadas à captura dos

sujeitos, através daquilo que se diz sobre determinados produtos, interpelando e

constituindo consumidores. De acordo com Kellner (1995), os anúncios publicitários

configuram “textos culturais multidimensionais, com uma riqueza de sentidos que

exige um processo sofisticado de decodificação e interpretação” (idem, p. 112). As

10 Willis (1997) apresenta um interessante pensamento ao afirmar que consumimos até mesmo com os

olhos, sem a necessidade de efetivarmos uma troca econômica pela mercadoria. Neste sentido,

“absorvemos produtos com o olhar cada vez que empurramos um carrinho pelos corredores de um

supermercado, assistimos televisão ou dirigimos ao longo de uma rodovia pontuada por logotipos. O

consumo visual é de tal forma parte de nosso panorama cotidiano que não nos damos conta dos

significados inscritos em tais procedimentos” (idem, p. 44).

37

imagens publicitárias, por sua vez, constituem a linguagem não-verbal, veiculando

significados e mensagens simbólicas que, ao associarem características sociais

desejáveis aos produtos, vendem, simultaneamente, estilos de vida, posições de

sujeitos consumidores e produtos. Desta maneira, Woodward (1997) afirma que a

publicidade pode construir identidades, pois nela é prescrito o que devemos sentir e

desejar, a fim de ocuparmos uma determinada posição de sujeito – por exemplo, uma

mulher sedutora, uma dona de casa realizada ou um homem atraente. Para a autora,

os anúncios são eficazes em vender coisas somente se “tiverem um apelo para os

consumidores e se fornecerem imagens com as quais eles possam se identificar”

(idem, p. 18). Segundo Solomon (2011) “um produto que oferece benefícios coerentes

com o que os membros de uma cultura desejam em algum momento no tempo têm

muito mais chances de conquistar a aceitação do mercado” (idem, p. 568). Um

exemplo disto são os “cosméticos feitos de matérias naturais, sem testagem em

animais, o que refletiu as apreensões dos consumidores quanto à poluição, ao

desperdício e aos direitos dos animais” (idem, p. 568). Tal oportunidade de mercado é

a que a empresa Natura Cosméticos foi gradativamente inserindo-se e tem mostrado-

se cada vez mais rentável, conforme mais sujeitos consumidores alinham-se a estes

pensamentos e a estas formas de agir.

Segundo Kellner (2006), a nossa vida cotidiana é permeada por diferentes

níveis de espetáculo11. Esse, conforme o autor, é um dos princípios que organizam a

economia, a política e a sociedade, estendendo-se a diversos campos, tais como o

comércio, os esportes, a moda, a arquitetura, o erotismo, as artes, o terrorismo,

dentre outros. As nossas práticas cotidianas, de acordo com Kellner, estão sendo

redesenhadas pelos processos de globalização do mercado e de expansão da

informática e da microeletrônica e, desta maneira, estamos imersos em uma

sociedade do infoentretenimento, na qual anúncios publicitários e marketing são

partes essenciais do espetáculo global. Para o autor, há um entendimento de que as

formas de espetáculo evoluem conforme o tempo e a multiplicidade dos avanços

11 Douglas Kellner refere-se à noção de espetáculo como “uma forma alienante de manipulação

ideológica e econômica que nutre a cultura de lazer e entretenimento fácil, visando à docilização das

audiências. Nesse contexto, o espetáculo funcionaria como um duplo do mundo, operando com regras

próprias e inexoráveis em prol da despolitização e pacificação do público” (ROCHA; CASTRO, 2009, p.

50).

38

tecnológicos; havendo contradições, ambiguidades, instabilidades e imprevisibilidades,

que fazem com que as produções da “sociedade do espetáculo” nem sempre consigam

interpelar e atingir o público. Assim, Kellner (2001a, p. 11) considera que “o público

pode resistir aos significados e mensagens [...], criar sua própria leitura e seu próprio

modo de apropriar-se” dos elementos discursivos da mídia.

Posto isto, entendo que os valores atribuídos pelos indivíduos sejam um fator

importante no processo de recepção das mensagens dos anúncios e das imagens. Para

Solomon (2011), o valor designa “uma crença de que alguma condição é preferível à

sua condição oposta” (idem, p. 172), movendo os consumidores a comprarem aqueles

produtos que consideram relacionarem-se à determinada meta a ser atingida. Ao

encontro destas considerações, faz-se necessário discutir os valores éticos que temos

ao pensarmos e agirmos em relação à “natureza”. Grün (1994) considera que a

questão dos direitos ambientais concerne muito mais ao “campo educativo” do que a

uma normatização ou institucionalização jurídica dos problemas do ambiente. Assim,

“a questão dos valores é anterior a questão do direito. E a questão dos valores é uma

questão educativa” (idem, p. 180). Serres (1991) indica que a nossa relação com a

“natureza” é parasitária, visto que supomos ser os únicos sujeitos de direito pelo fato

de o havermos fundado. Assim, o sujeito do conhecimento e da ação dispõe de todos

os direitos, e seus objetos de nenhum. Para o autor,

É por isso que necessariamente entregamos as coisas do mundo à

destruição. Dominadas, possuídas do ponto de vista epistemológico,

menores na consagração pronunciada pelo direito, elas nos recebem

como anfitriãs sem as quais, amanhã, deveremos morrer.

Exclusivamente social, nosso contrato se torna mortífero para a

perpetuação da espécie (SERRES, 1991, p. 49).

Nesta linha de raciocínio, Grün (1994) afirma que a educação moderna, muitas

vezes, vê a “natureza” como um objeto inerte e passivo à espera de um corte analítico

do ser humano. A “natureza” desantropomorfizada e desprovida de valor tem sido a

nossa referência educativa: “[...] existe, em nossa cultura (ocidental), um pressuposto

solidamente enraizado de que a natureza em si mesma não possui valor algum” (idem,

p. 185). Felizmente, existe uma pequena parcela da comunidade científica e grande

parte dos movimentos ecológicos em processo de desaprendizagem do corpo de

conhecimentos e de valores que um dia foram considerados “corretos” e

39

“inabaláveis”. Estes grupos têm reafirmado: “a vida é um valor tomada por si mesma.

Qualquer vida” (idem, p. 186). Nesta perspectiva, é importante considerarmos nesta

discussão, também, o valor intrínseco da “natureza”. Diz-se que algo tem valor

intrínseco quando tem valor por si, valor inerente. A noção de valor intrínseco que o

autor utiliza aqui é oposta a noção de valor instrumental, na qual a “natureza” tem

valor apenas quando há algum interesse utilitário em questão. Para Leff (2013), “os

valores ambientais surgem contra a cultura do poder fundado na razão tecnológica e

na racionalidade econômica. [...] reinvidicam-se os valores da subjetividade, da

diversidade cultural, da democracia participativa e da tolerância” (idem, p. 87). Ao

encontro disto, a ética ambiental relaciona a conservação da biodiversidade ao

respeito com a heterogeneidade étnica e cultural dos indivíduos, de maneira a

articular ambos os princípios, visando preservar os recursos “naturais” e a envolver as

comunidades na gestão do seu ambiente. Entretanto, os valores ambientais e a ética

ambiental têm sido sistematizados por conceitos e teorias, sendo articulados com as

bases materiais de uma nova racionalidade produtiva (ecotecnológica), por meio de

instrumentos técnicos, normas jurídicas, políticas científicas, movimentos sociais e

estratégias políticas; constituindo uma racionalidade para a gestão ambiental do

desenvolvimento. Neste entendimento, apresentamos diferentes valores éticos em

relação à “natureza”, pois há múltiplas instâncias culturais que nos ensinam o que

desejar, o que valorar, como pensar e como agir. Para Solomon (2011), cada sujeito