GILBERTO FIALHO MOREIRA

ASSOCIAÇÃO ENTRE FLORESTA URBANA E INDICADORES DA SAÚDE

HUMANA

Tese apresentada à Universidade Federal de

Viçosa, como parte das exigências do Programa de

Pós-Graduação em Ciência Florestal, para

obtenção do título de Doctor Scientiae.

VIÇOSA

MINAS GERAIS – BRASIL

2018

Dedico esta tese e o processo de doutoramento

a todos que, como eu, conciliam trabalho e

estudos e sabem como é árdua esta caminhada.

Àqueles que, por vezes, pensam em desistir ou

pensam que não darão conta em meio a tantas

barreiras e intempéries. A estes, que não se

dão ao luxo de desistirem e conseguem sentir

o doce sabor da vitória.

ii

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original”

[Albert Einstein]

iii

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, pela vida, e por ter enviado um ser iluminado

para me guiar e me orientar nas horas difíceis e de dúvidas.

Agradecimentos ao meu orientador, professor Amaury Paulo de Souza,

juntamente com sua equipe, professor Luciano José Minette e Márcia Martins de

Oliveira, pela acolhida, confiança e credibilidade. À professora Luciana Moreira Lima,

pela motivação para o desenvolvimento da pesquisa e pelas suas contribuições e

sugestões valiosas, essenciais para o êxito deste trabalho. Aos convidados da banca de

defesa, Professor Paulo Roberto Cecon e Professor Nilton Cesar Fiedler, pelas

contribuições.

Agradeço ao Centro de Estudos e Desenvolvimento Florestal, à Universidade

Federal de Viçosa e o Departamento de Engenharia Florestal pela vivência e

aprendizado; à Assessoria de Comunicação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos e da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, pela

cooperação no processo de implementação da pesquisa; ao Instituto Estadual de

Florestas, principalmente à Diretoria Geral, à Diretoria de Conservação e Recuperação

de Ecossistemas e à Regional Mata, pelo apoio ao longo do processo de doutoramento;

à Gerência de Cadastros Tributários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo

Horizonte, pelo fornecimento das ortofotos aerofotogramétricas e à Secretaria Municipal

de Meio Ambiente de Belo Horizonte, pela disponibilização de dados espaciais. Aos

funcionários da Cidade Administrativa de Minas Gerais, que disponibilizaram um pouco

do seu tempo para responder ao questionário desta pesquisa.

Enfim, agradecer a todos que conviveram comigo neste período e que, de certa

maneira, fizeram parte desta história e onde o convívio me fez crescer. Àqueles que me

ajudaram nesta caminhada, me orientando, me auxiliando e colaborando para o

desenvolvimento deste trabalho, o meu muito obrigado pelo tempo dispensado, pelo

incentivo e carinho.

iv

BIOGRAFIA

GILBERTO FIALHO MOREIRA, filho de Iraci Maria Moreira e Sebastião Pinto

Moreira (in memoriam), nasceu em Viçosa/MG, em 04 de fevereiro de 1980, mas viveu

até os seus 15 anos na zona rural de Pedra do Anta/MG, passando posteriormente a morar

em Viçosa, onde reside desde então.

Em 2001 iniciou sua graduação em Geografia pela Universidade Federal de

Viçosa (UFV), concluindo a Licenciatura e Bacharelado em 2005. Logo em seguida

(2006), iniciou o mestrado no Departamento de Solos desta mesma instituição. Antes

mesmo de terminar o seu primeiro período do mestrado, foi chamado no concurso que

tinha feito antes de se formar, para o Cargo de Analista Ambiental do Instituto Estadual

de Florestas de Minas Gerais (IEF), onde foi designado para trabalhar no Centro de

Estudos e Desenvolvimento Florestal (CEDEF), setor pertencente a esta instituição em

parceria com a UFV, e onde veio a se tornar coordenador em 2009, permanecendo até

os dias atuais.

Em 2014, ingressou no Programa de Pós-Graduação, em nível de Doutorado, em

Ciência Florestal, com área de concentração em Meio Ambiente e Conservação da

Natureza, oferecido pelo Departamento de Engenharia Florestal (DEF) da UFV em

Viçosa/MG, submetendo-se à defesa da sua tese em março de 2018 para obtenção do

título de Doctor Scientiae.

v

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS...................................................................................................... vii

LISTA DE TABELAS..................................................................................................... viii

LISTA DE TERMOS, SÍMBOLOS, NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES............ ix

RESUMO......................................................................................................................... xi

ABSTRACT..................................................................................................................... xii

1. INTRODUÇÃO........................................................................................................ 1

2. OBJETIVOS.............................................................................................................. 3

2.1. Objetivo geral................................................................................................ 3

2.2. Objetivos específicos.................................................................................... 3

3. REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................. 4

3.1. Floresta urbana: conceitos e funções.............................................................. 4

3.2. Floresta urbana e saúde humana..................................................................... 9

4. MATERIAIS E MÉTODOS...................................................................................... 15

4.1. Ética.............................................................................................................. 15

4.2. Área de estudo............................................................................................... 15

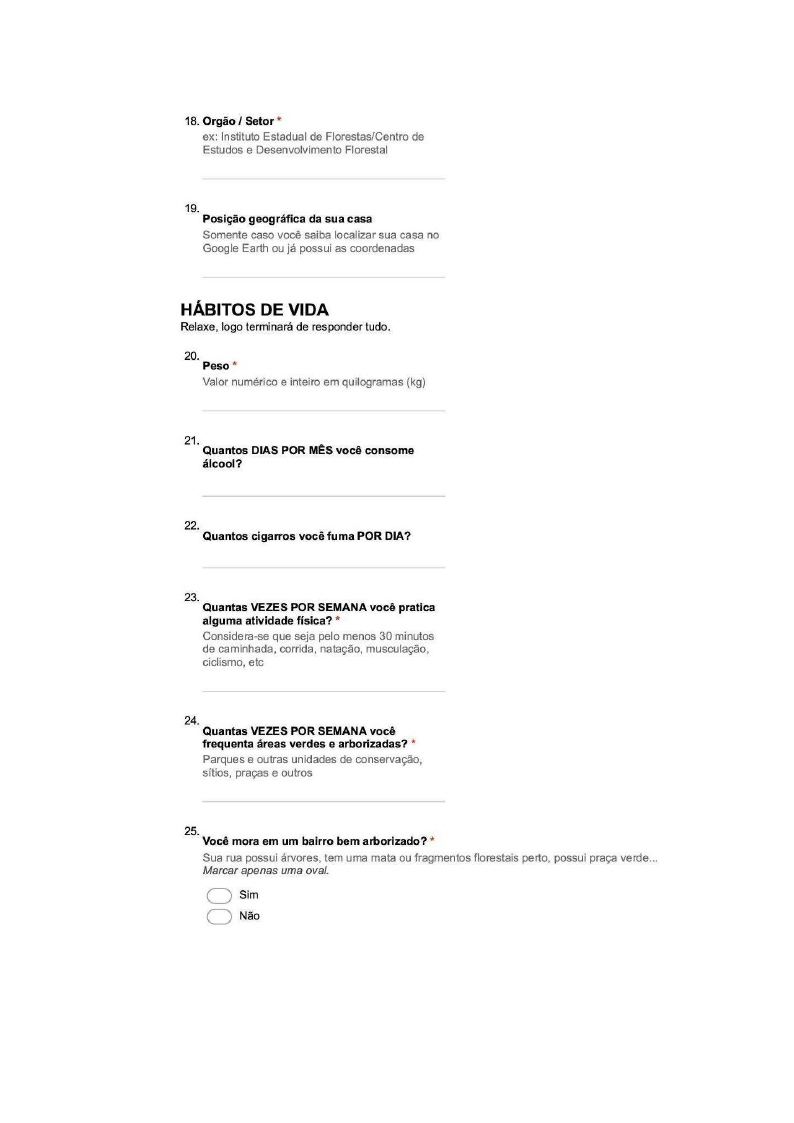

4.3. Levantamento dos dados gerais, hábitos de vida e indicadores de saúde....... 17

4.4. Levantamento dos dados ambientais............................................................. 18

4.4.1. Mapeamento da floresta urbana no entorno da residência dos participantes.. 18

4.4.2. Levantamento do número de árvores no entorno da residência dos

participantes.................................................................................................. 21

4.4.3. Obtenção da distância entre a residência dos participantes a um parque

urbano mais próximo aberto à visitação........................................................ 22

4.5. Preparação e processamento dos dados para análise...................................... 22

4.6. Análise estatística.......................................................................................... 23

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES............................................................................. 25

5.1. Caracterização dos indivíduos estudados, dos dados ambientais e dos

indicadores de saúde..................................................................................... 25

5.2. Manifestações sensoriais e sentimentais frente aos diferentes ambientes...... 28

5.3. Análise da correlação entre os dados ambientais e os indicadores de saúde... 30

5.3.1. Análise da correlação entre a floresta urbana encontrada no entorno da

residência dos participantes e os indicadores de saúde.................................. 31

5.3.2. Análise da correlação entre o número de árvores encontradas no entorno

da residência dos participantes e os indicadores de saúde............................. 42

5.3.3. Análise da correlação entre a distância da residência dos participantes a um

parque urbano mais próximo aberto à visitação e os indicadores de saúde.... 47

6. CONCLUSÕES......................................................................................................... 54

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................. 55

ANEXOS......................................................................................................................... 60

vi

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Localização da área de estudo...................................................................... 16

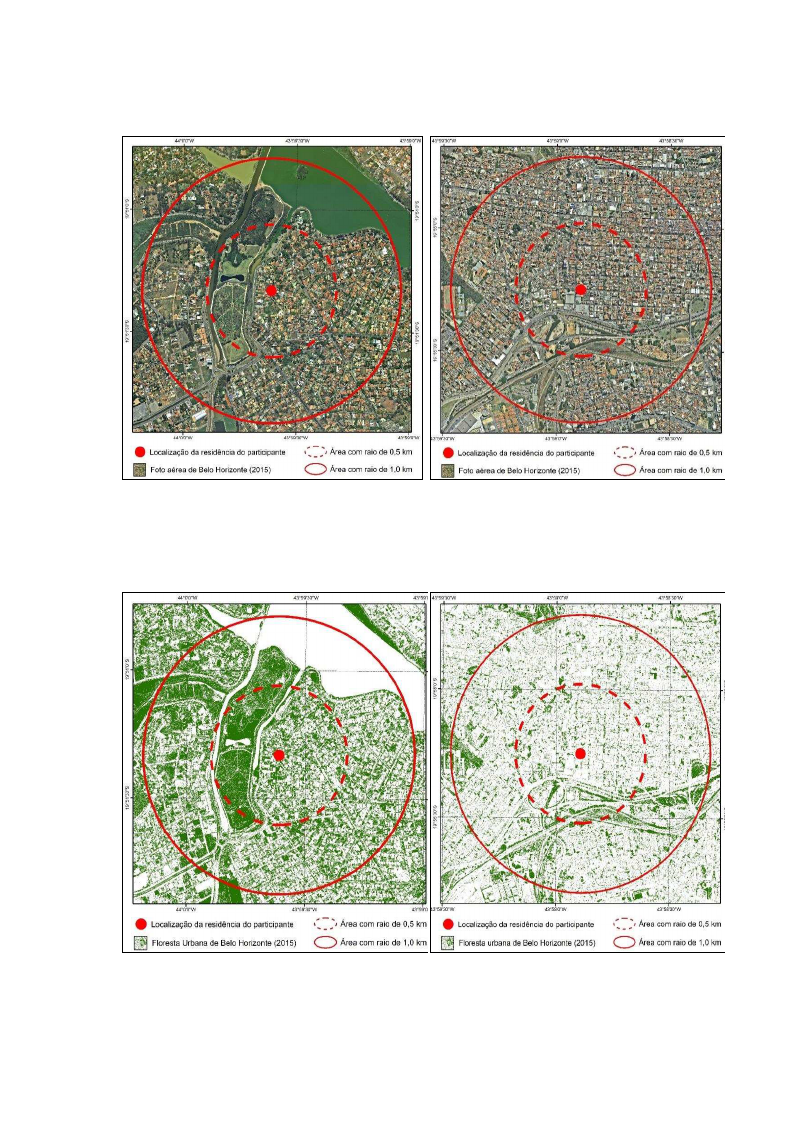

Figura 2.

Vista parcial da superfície de Belo Horizonte sob as imagens aéreas

utilizadas para o mapeamento da floresta urbana no entorno da residência

de um participante do Bairro Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B).... 20

Figura 3.

Floresta urbana mapeada no entorno da residência de um participante do

Bairro Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B), a partir das imagens

aéreas mostradas nas Figuras 1A e 1B, respectivamente.............................. 20

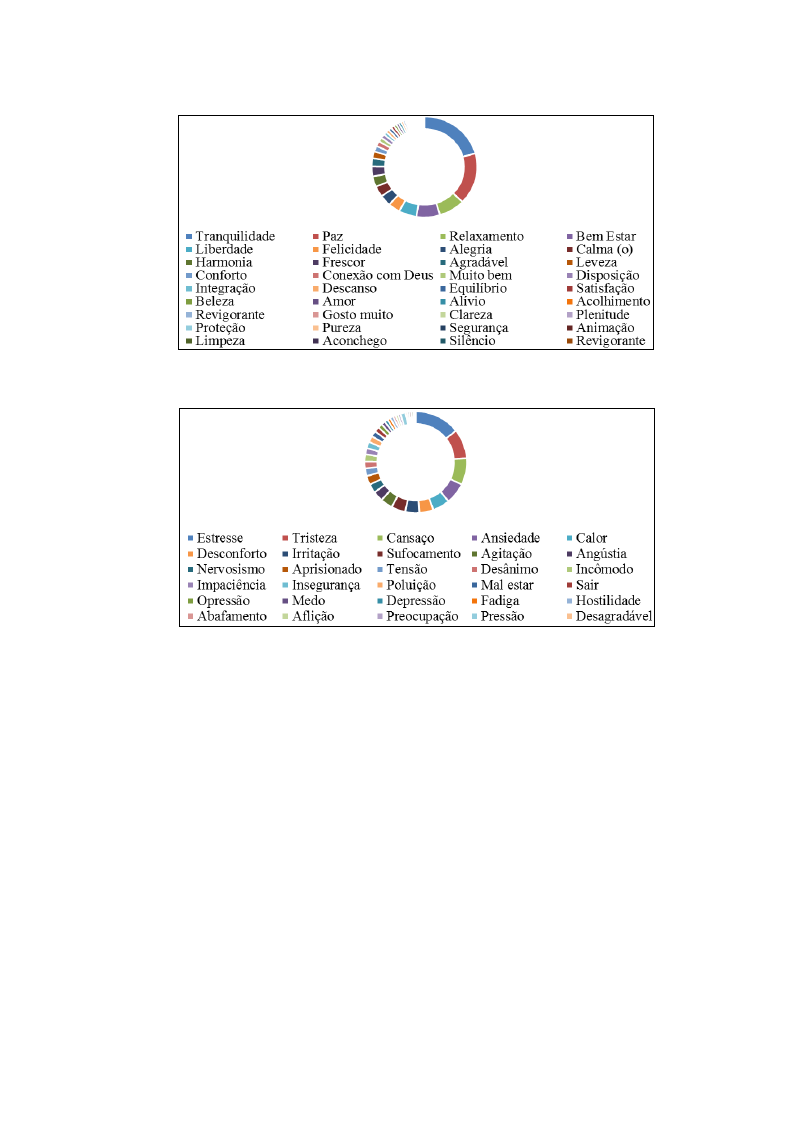

Figura 4. Sensações e sentimentos expressados pelos participantes para ambientes

florestados................................................................................................... 29

Figura 5. Sensações e sentimentos espressados pelos participantes para os demais

ambientes..................................................................................................... 29

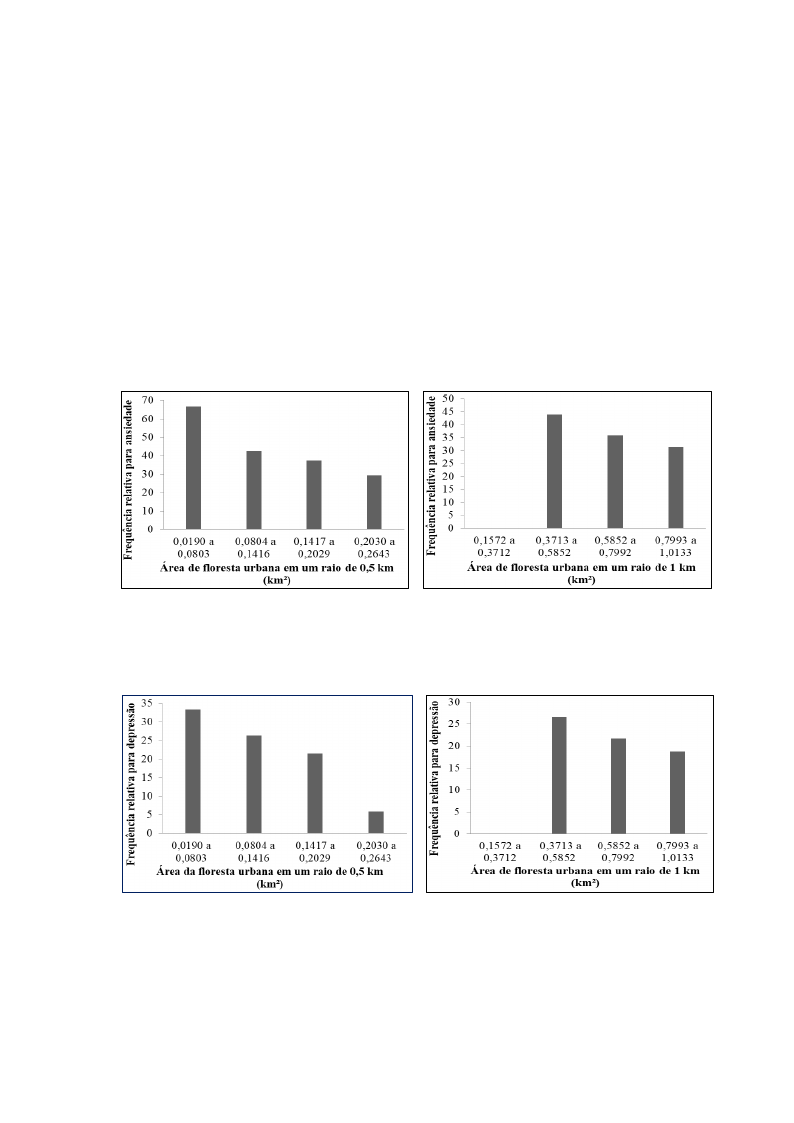

Figura 6.

Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de ansiedade em relação

à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km

(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 37

Figura 7.

Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de depressão em relação

à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km

(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 37

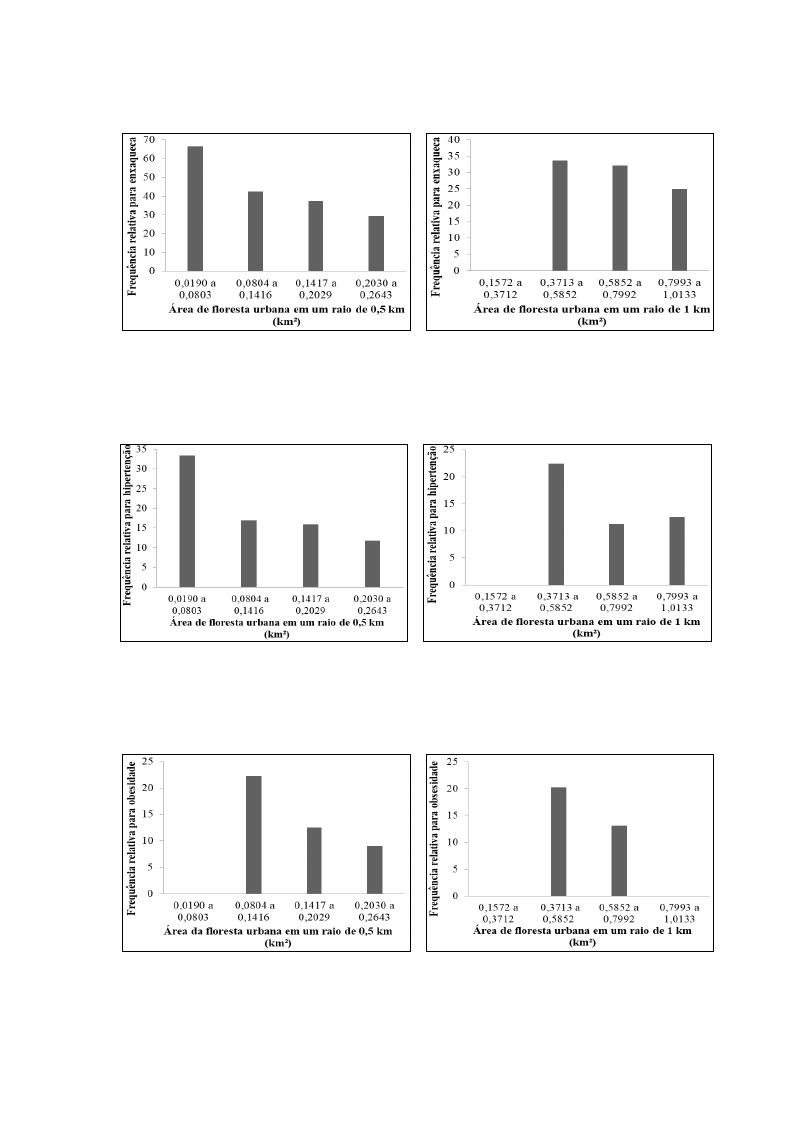

Figura 8.

Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de enxaqueca em relação

à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km

(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 38

Figura 9.

Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de hipertensão em

relação à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de

0,5 km (A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes.......... 38

Figura 10. Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de obesidade em relação

à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio de 0,5 km

(A) e de 1 km (B), no entorno da residência dos participantes...................... 38

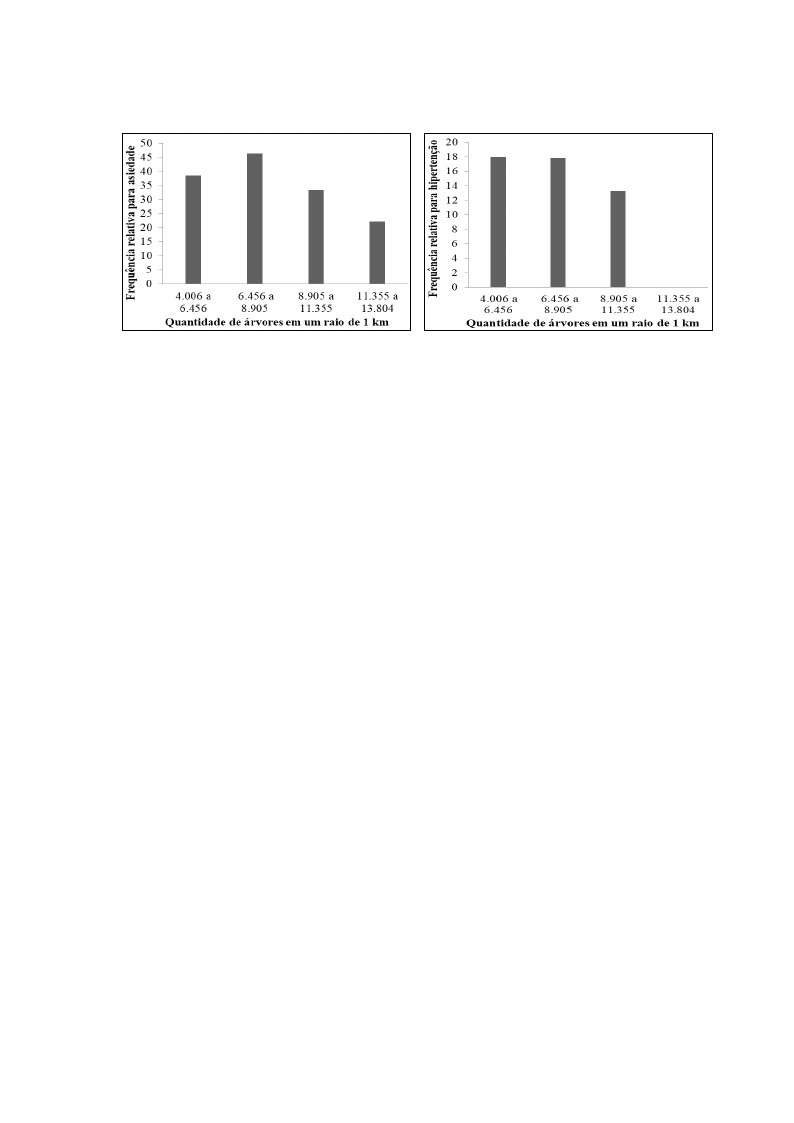

Figura 11. Frequência relativa da ocorrência de ansiedade (A) e de hipertensão (B)

em relação ao número de árvores encontradas na área circular com raio de

1 km no entorno da residência dos participantes.......................................... 46

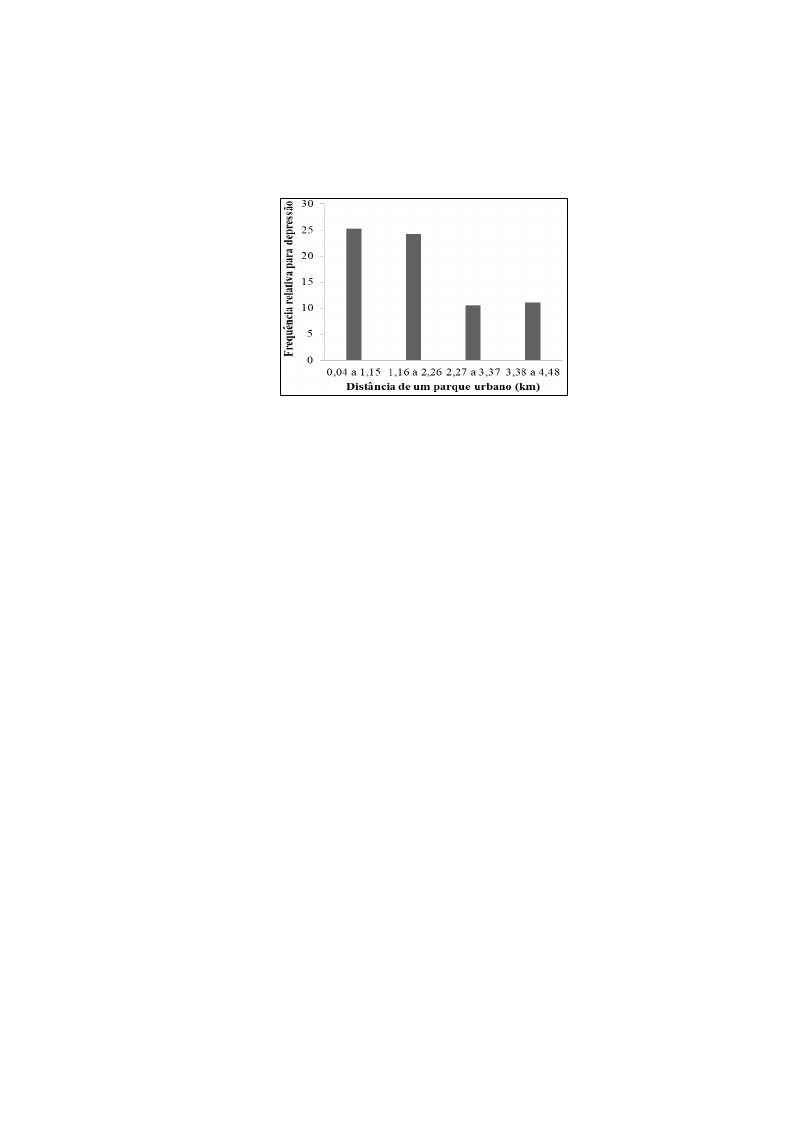

Figura 12. Frequência relativa da ocorrência de diagnóstico de depressão em relação

à distância da residência dos participantes a um parque urbano mais

próximo aberto à visitação........................................................................... 50

vii

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Caracterização dos indivíduos estudados.................................................... 25

Tabela 2.

Número de indivíduos estudados nas correlações entre os dados

ambientais e os indicadores de saúde obtidos por exames clínicos

laboratoriais................................................................................................ 28

Tabela 3.

Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes

de Correlação de Spearman entre a floresta urbana encontrada na área

circular com raio de meio quilômetro (0,5 km) no entorno da residência

dos participantes e os indicadores de saúde................................................. 33

Tabela 4.

Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes

de Correlação de Spearman entre a floresta urbana encontrada na área

circular com raio de um quilômetro (1 km) no entorno da residência dos

participantes e os indicadores de saúde....................................................... 34

Tabela 5.

Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças

em relação à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio

de meio quilômetro (0,5 km) no entorno da residência dos

participantes............................................................................................... 35

Tabela 6.

Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças

em relação à área de floresta urbana encontrada na área circular com raio

de um quilômetro (1 km) no entorno da residência dos

participantes............................................................................................... 36

Tabela 7.

Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes

de Correlação de Spearman entre o número de árvores encontradas na

área circular com raio de meio quilômetro no entorno da residência dos

participantes e os indicadores de saúde....................................................... 43

Tabela 8.

Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças

em relação ao número de árvores encontradas na área circular com raio

de um quilômetro (1 km) no entorno da residência dos

participantes............................................................................................... 45

Tabela 9.

Estimativas dos coeficientes de Correlação de Pearson e dos coeficientes

de Correlação de Spearman entre a distância da residência dos

participantes a um parque urbano mais próximo aberto à visitação e os

indicadores

de

saúde........................................................................................................... 48

Tabela 10. Número de indivíduos e Frequência Relativa das ocorrências de doenças

em relação à distância da residência dos participantes a um parque urbano

mais próximo aberto à visitação.................................................................. 49

viii

LISTA DE TERMOS, SÍMBOLOS, NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES

%...........................

µ gdL-1.......................

A priori.....................

ArcGis.......................

AVC.........................

BH............................

Buffer........................

CAMG......................

CEDEF..................

CEP...........................

CEP/UFV..................

dBA...........................

DEF..........................

DPOC.......................

Drive.....................

Excel.........................

fr...............................

Google Earth............

Google Forms...........

Google......................

hab.km-2....................

HDL.........................

IAV...........................

IEF...........................

Imagem Aérea..........

IMC..........................

Índice Kappa............

Kgm-2.......................

km............................

km2...........................

kml...........................

Porcentagem – uma fração de 100

Micrograma por decilitro

Que resulta de raciocínio cujas definições foram dadas inicialmente

Nome de Software de Sistema de Informações Geográficas

utilizados para geoprocessamentos de licença paga

Acidente Vascular Cerebral

Belo Horizonte

Zona ou área definida e destinada para algum fim

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais

Centro de Estudos e Desenvolvimento Florestal

Código de Endereçamento Postal

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa

Decibéis – expressão da intensidade relativa dos sons no ar

Departamento de Engenharia Florestal

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Unidade ou local de armazenamento de dados digitais

Nome pelo qual é conhecido o software desenvolvido pela empresa

Microsoft usado para realização de operações financeiras e

contabilísticas por meio de planilhas eletrônicas

Frequência relativa

Aplicativo de computador desenvolvido pela empresa Google com

função de apresentar mapas e imagens tridimensionais

Serviço Oferecido pela empresa Google a usuários para facilitar a

criação de formulários e questionários eletrônicos diversos

Empresa multinacional americana de serviços online e software

Habitantes por quilômetro quadrado

High Density Lipoproteins (Lipoproteínas de Alta Densidade)

Índices de Áreas Verdes

Instituto estadual de Florestas

Imagem da superfície terrestre registrada por meio de uma câmera

fotográfica a bordo de aeronaves ou outro objeto que plaina ou voa

Índice de Massa Corpórea

Coeficiente gerado através de um método estatístico para avaliar o

nível de concordância entre dois conjuntos de dados

Quilograma por metro quadrado

Quilômetro

Quilômetro quadrado

Formato de extensão de arquivos espaciais do Google Earth

ix

Login........................

m2hab.-1....................

Matriz Confusão....

MAXVER................

MG............................

mgdL-1......................

MMA........................

mmHg.......................

n................................

Outline......................

Pixels........................

PLAMBEL..............

pr................................

Pressão Alta...............

QGIS..........................

r..................................

SAEG.........................

SBAU.........................

Shape.........................

Shinrin-yoku..............

SIG............................

Software....................

SUS...........................

TCLE.........................

Teste Qui-quadrado...

UNESCO..................

Upload......................

ρ................................

Termo em inglês usado no âmbito da informática com o significado

de ter acesso a algum serviço fornecido por um sistema informático

Metros quadrados por habitante

Ferramenta padrão para avaliação de modelos estatísticos

Algoritmo de Máxima Verossimilhança

Minas Gerais

Miligrama por decilitro

Ministério do Meio Ambiente

Milímetros de mercúrio – Unidade de medida convencional para

medir pressão

Número de indivíduos

Palavra em inglês que significa esboço, delineamento, a linha limite

Palavra oriunda da junção das palavras inglesas Picture e elemento

para designar o menor elemento de imagem em um dispositivo de

exibição

Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Nível Crítico ou p-valor

Hipertensão arterial sistêmica

Nome de Software de Sistema de Informações Geográficas

utilizados para geoprocessamentos de licença gratuita

Coeficiente de correlação de Pearson

Sistema para Análises Estatísticas

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana

Formato de extensão de arquivos espaciais nativos de softwares de

Sistema de Informações Geográficas utilizados para

geoprocessamentos

Termo definido como contato com a atmosfera da floresta e

conhecida também como “banho de floresta”

Sistemas de Informações Geográficas

Programas de computador

Sistema Único de Saúde

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor da dispersão

para duas variáveis nominais, avaliando a associação existente entre

variáveis qualitativas

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura

Termo da língua inglesa com significativo referente a ação de

enviar dados de um computador ou servidor remoto para outro

Coeficiente de Correlação de Spearman

x

RESUMO

MOREIRA, Gilberto Fialho, D.Sc., Universidade Federal de Viçosa, março de 2018.

Associação entre floresta urbana e indicadores da saúde humana. Orientador: Amaury

Paulo de Souza. Coorientadores: Luciana Moreira Lima e Luciano José Minette.

A vida agitada e o estresse das cidades contemporâneas são as principais causas das chamadas

“doenças modernas”. Em contrapartida, viver em ambientes naturais, onde se pode ter um

conforto térmico devido ao sombreamento das árvores, somado à beleza cênica do local e outros

benefícios oferecidos pela natureza, proporciona ao ser humano bem-estar e saúde. Neste

sentido, este trabalho investigou a relação entre os indicadores de saúde das pessoas e a floresta

urbana do entorno de onde estas vivem. Foi utilizada uma metodologia diferenciada em relação

a outros estudos similares (pois foram estudados 26 indicadores de saúde), dividida em

diagnósticos e resultados de exames laboratoriais, muito dos quais geralmente não são

contemplados nesses estudos. Além disso, as informações fornecidas pelos participantes

fizeram parte da realidade de suas vidas e não apenas observações realizadas

momentaneamente. Nesse sentido, foi aplicado um formulário eletrônico para os funcionários

da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Logo, considerou-se apenas a área

urbana de Belo Horizonte para realização das análises. Os dados foram analisados por meio da

Estatística Descritiva e correlações, a partir da estimativa do coeficiente de Correlação de

Pearson, Correlação de Spearman e Frequência Relativa. Os indicadores de saúde que

apresentaram maiores associações e consequente diminuição da sua incidência em relação ao

aumento da floresta urbana, principalmente aquela encontrada mais próxima à residência dos

participantes, foram: ansiedade, depressão, enxaqueca e hipertensão. Os respectivos

Coeficientes de correlação linear simples foram de -0,0457, -0,0428, -0,0137 e -0,0963 em

relação à floresta encontrada na área circular de raio de 1 km e de -0,0214, -0,0654, -0,0989 e

-0,0735 para raio de 0,5 km. Ansiedade e hipertensão também obtiveram comportamento

similar em relação ao número de árvores. Em contrapartida, os casos de asma e alergias

aumentaram concomitantemente em relação ao número de árvores e à área de floresta urbana,

bem como os diagnósticos de depressão à medida que as pessoas moravam mais perto de um

parque urbano aberto à visitação. A floresta urbana, a qual inclui todos os tipos de vegetação

das cidades, foi o dado ambiental que mais apresentou correlação com os indicadores de saúde

estudados, contribuindo principalmente na diminuição da ocorrência de doenças categorizados

como doenças psicológicas ou originadas por processos psicológicos ou distúrbios mentais.

xi

ABSTRACT

MOREIRA, Gilberto Fialho, D.Sc., Universidade Federal de Viçosa, March, 2018. Association

between urban forest and human health indicators. Advisor: Amaury Paulo de Souza. Co-

advisors: Luciana Moreira Lima and Luciano José Minette.

The hectic life and stress of contemporary cities are the main causes of so-called "modern

diseases". In contrast, living in natural environments, where you can have thermal comfort due

to the shade of the trees, added to the scenic beauty of the place and other benefits offered by

nature provides the human well-being and health. In this regard, this work investigated the

relationship between people's health indicators and the urban forest surrounded the environment

where they live. A differentiated methodology was used in relation to other similar studies

(since 26 health indicators were studied), divided into diagnoses and results of laboratory tests,

many of which are generally not covered in these studies. In addition, the information provided

by the participants was part of the reality of their lives and not just observations made

momentarily. In this sense, an electronic form was applied to the employees in the

Administrative City President Tancredo Neves. Therefore, only the urban area of Belo

Horizonte was considered for carrying out the analyzes. The data were analyzed through

Descriptive Statistics and correlations, based on the Pearson Correlation coefficient, Spearman

Correlation and Relative Frequency. The health indicators that presented the greatest

associations and consequent decrease in their incidence in relation to the urban forest increase,

especially the ones found closer to the residence of the participants, were: anxiety, depression,

migraine and hypertension. The respective coefficients of simple linear correlation were -

0.0457, -0.0428, -0.0137 and -0.0963 in relation to the forest found in the circular area of 1 km

radius, and -0.0214, -0, 0654, -0.0989 and -0.0735 for a 0.5 km radius. Anxiety and

hypertension also obtained similar behavior in relation to the number of trees. In contrast, cases

of asthma and allergies increased concomitantly with regard to the number of trees and the area

of urban forest, as well as the diagnoses of depression as people lived closer to an urban park

open to visitation. The urban forest, which includes all types of vegetation in cities, was the

environmental data that most correlated with the health indicators studied, contributing mainly

to the reduction of the diseases occurrence categorized as psychological diseases or caused by

psychological processes or mental disorders.

xii

1. INTRODUÇÃO

Toda relação homem-natureza, desde os primórdios, está intrinsicamente ligada como

um sistema único, onde é necessária a busca constante por equilíbrio. Não é de hoje que as

inter-relações entre população, recursos naturais e desenvolvimento têm sido objeto de

preocupação social e estudos científicos. Nesta linha, a exploração da interface entre saúde e

ambiente compreende a instituição de uma política que expresse a multiplicidade de forças

interativas geradas em torno da promoção do bem-estar e da saúde humana.

Cada vez mais a população que vive principalmente em cidades e grandes centros

urbanos vêm se apresentando com maiores índices de ocorrências das chamadas “doenças

modernas”. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, doenças pulmonares e

auditivas, são algumas destas doenças, que podem afetar qualquer faixa etária, raça ou classe

social. Pode-se dizer que o aumento da urbanização nos últimos anos tem desencadeado maiores

problemas ambientais, como poluição do ar e da água e a diminuição das áreas verdes, por

exemplo. Estes problemas, por sua vez, tendem a se intensificar já que o estilo da vida urbana

está cada vez mais prevalecendo nas sociedades atuais.

Em contrapartida, viver em ambientes naturais, onde se pode ter um conforto térmico

devido ao sombreamento das árvores, sentir cheiros e ouvir sons típicos destes ambientes,

somado à beleza cênica do local e outros benefícios oferecidos pela natureza, proporciona um

ambiente saudável ao homem, lhe atribuindo bem-estar, qualidade de vida e de saúde. Nesse

sentido, investimentos em conservação, recuperação, implantação de áreas protegidas e

arborização urbana podem diminuir consideravelmente os gastos com doenças e com a saúde

pública, principalmente com as doenças oportunistas.

Deve-se salientar que mediante as grandes injustiças ambientais que podem ser

encontradas dentro das cidades, sem contar que as questões ambientais estão cada vez mais em

pauta, principalmente no que se refere ao planejamento urbano, não há nada mais pertinente

que alçar, especificamente, os estudos da relação e importância da floresta urbana sobre a saúde

humana, em meio às diversidades de situações que as condições urbanas se apresentam no

espaço. Para tanto, foi utilizada uma metodologia diferenciada em relação a outros estudos

similares, pois foram estudados 26 indicadores de saúde, divididos em diagnósticos e resultados

de exames laboratoriais, muito dos quais não foram abordados pelos estudos anteriores. Além

disso, as informações fornecidas pelos participantes fizeram parte da realidade de suas vidas e

não apenas observações realizadas momentaneamente.

1

Espera-se, com este trabalho, mostrar a importância das florestas urbanas e,

consequentemente, as áreas naturais para a saúde das pessoas, principalmente as que vivem nas

cidades e grandes centros urbanos. Também, este estudo almeja justificar, mesmo que

parcialmente, os investimentos na criação e manutenção dessas áreas e, consequentemente,

diminuir os gastos e investimentos com a saúde desta população. Além disso, acredita-se em

contribuições para o desenvolvimento do campo da ciência dedicada à medicina natural

associada à floresta, o que pode ser utilizado como uma estratégia para a medicina preventiva,

pois parece certo que qualquer dano causado ao meio ambiente causa, consequentemente,

prejuízos à saúde pública.

2

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

Investigar a relação entre indicadores de saúde das pessoas e a floresta urbana do

entorno de onde estas vivem.

2.2. Objetivos específicos

a) Avaliar e verificar a associação entre a área de floresta urbana encontrada no entorno da

residência dos participantes com os indicadores de saúde;

b) Avaliar e verificar a associação entre o número de árvores encontradas no entorno da

residência dos participantes com os indicadores de saúde;

c) Avaliar e verificar a associação entre a distância da residência dos participantes a um

parque urbano com os indicadores de saúde;

3

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Floresta urbana: conceitos e funções

Floresta Urbana, termo considerado por Biondi (2015) e adotado neste trabalho, refere-

se à vegetação existente nas cidades, a qual podem se apresentar em diferentes formas, tais

como: árvores, arbustos, trepadeiras, herbáceas, plantas de forração, plantas aquáticas, dentre

outras. Segundo Crise e colaboradores (2016), o termo mais utilizado pela comunidade

internacional para designar a cobertura de vegetação nas cidades é urban forest, termo criado

por Eric Jorgensen no Canadá em 1970, que, em português, significa floresta urbana. No

entanto, Ostoić et al. (2018) afirmam que, em geral, o conceito de floresta urbana surgiu na

Europa no início dos anos 80, primeiro no Reino Unido, seguida pela Irlanda e Holanda, e mais

tarde pelos países nórdicos, mas que levou até o início dos anos 90 antes que o conceito

encontrasse aceitação mais ampla. É possível notar divergências conceituais entre aqueles que

estudam o tema, onde aparecem termos como áreas verdes, arborização urbana, espaços livres

e áreas de lazer sendo utilizados indistintamente como sinônimos para referência à presença de

áreas verdes, quando na realidade não são necessariamente (BARGOS e MATIAS, 2011). Estes

autores afirmam que o termo áreas verdes é o mais utilizado e concluem que o conceito deste

termo deva ser considerado como espaço livre urbano composta por vegetação arbórea e

arbustiva, com solo sem edificações ou coberturas impermeabilizantes em pelo menos 70% da

área, de acesso público ou não, e que exerçam minimamente as suas funções ecológicas,

estéticas e de lazer.

Segundo Colding et al. (2013), o surgimento de espaços verdes urbanos parece

intimamente ligado ao tratamento de crises sociais e à reorganização de cidades. No entanto,

eles desempenham um papel fundamental na transformação das cidades em direção a ambientes

socialmente e ecologicamente mais benignos. Diversos benefícios podem ser associados aos

espaços verdes urbanos, como a redução de custos no manejo de ecossistemas e implantação

de projetos para reconectar habitantes da cidade ao meio ambiente, conforme os autores. No

entanto, a manutenção das florestas urbanas sempre foi justificada pelo seu potencial em

propiciar qualidade ambiental à população e beleza cênica (paisagismo), embora a mesma

apresente variadas funções no meio urbano, tais como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair

aves, diminuir a poluição sonora, constituir fator estético e paisagístico; diminuir o impacto das

chuvas; contribuir para o balanço hídrico; valorizar a qualidade de vida local e economicamente

as propriedades ao entorno, além de ser um fator educacional (Bargos, Matias, 2011). Bargos e

4

Matias (2011) afirmam que muitos autores citam vários benefícios que as florestas urbanas

podem trazer ao convívio nas cidades, tais como: controle da poluição do ar e acústica, aumento

do conforto ambiental, estabilização de superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das

plantas, interceptação das águas da chuva no subsolo reduzindo o escoamento superficial,

abrigo à fauna, equilíbrio do índice de umidade no ar, proteção das nascentes e dos mananciais,

organização e composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas, valorização

visual e ornamental do ambiente, recreação e diversificação da paisagem construída.

Os principais aspectos negativos que influenciam a gestão dos espaços verdes urbanos,

segundo Dorigo et al. (2015), estão relacionados à falta de segurança, limpeza e conservação

dos equipamentos e à estrutura.

Segundo Londe et al. (2014), várias cidades brasileiras vêm apresentando, nas últimas

décadas, um crescimento elevado da sua população urbana e isso demanda muitos

investimentos com a infraestrutura urbana para atender essa população. No entanto, os autores

afirmam que os serviços de saúde, segurança, educação e saneamento se tornam prioridade,

ficando, portanto, a qualidade ambiental relegada ao segundo plano. Londe et al. (2014)

enfatizam a importância de melhorar a qualidade ambiental do espaço urbano para benefícios

na saúde e bem-estar da população, visto que as cidades é o local onde ocorre a produção da

vida e onde são estabelecidas as relações sociais. Eles afirmam, ainda, que a aproximação da

população com a natureza leva ao questionamento de valores e atitudes em relação ao meio

ambiente, mudando as percepções das pessoas, o que pode levá-las a práticas cada vez mais

sustentáveis cotidianamente. Mas, de acordo com Momm-Schult et al. (2013), a implementação

de áreas protegidas nas cidades que contemplem o uso urbano e a preservação de serviços

ecossistêmicos é um tema atual e com grandes desafios, especialmente considerando a

precariedade das regiões metropolitanas brasileiras e o caráter predatório da urbanização,

agravado por um cenário de variabilidade climática com a piora nas condições de

sustentabilidade dos sistemas naturais e das condições de riscos as quais as populações são

expostas.

Segundo Martini et al. (2013), com o crescimento dos centros urbanos há, cada vez

menos, espaços para a criação de áreas verdes. Os autores atribuem isso a competição com os

equipamentos urbanos, que ocupam as áreas outrora verdes ou áreas que teriam potencial para

criação destas áreas. Martini et al. (2014) afirmam ainda que as árvores exercem um papel vital

para o bem-estar e qualidade de vida das comunidades urbanas devido a sua capacidade única

de controlar muitos dos efeitos adversos do meio urbano. Porém, conforme Silva (2009), citado

por Martini et al. (2014), os espaços vegetados das cidades estão atualmente concentrados nas

5

Unidades de Conservação (UC) urbanas. No entanto, Matias et al. (2014) afirmam que alguns

parques da cidade de Belo Horizonte se encontram em condições precárias e em situação de

alta depredação. Uma realidade que, somada a ações que impossibilitam o engajamento do

sujeito no espaço, que desconsidera o lazer como uma ação de desejo e construída pelos sujeitos

ativos, dificultará a criação de identidade e com isso a valorização do lugar. Os autores afirmam

ainda que “a exacerbação da vigilância e da tentativa no enquadramento dos sujeitos nas

políticas e, consequentemente, nas práticas do cotidiano, tem-se mostrado ineficaz enquanto

técnica de controle” (Ibidem, p. 31). Além disso, as desigualdades econômicas também se

fizeram presente quanto à visitação, visto que muitos dos parques de BH são menos

privilegiados, contendo menor índice de segurança, estrutura e suporte, afirmam os autores

supracitados.

Em seus estudos na Espanha, Lópes-Mosquera e colaboradores (2011) investigaram se

o uso da terra em questões relacionadas aos espaços verdes periurbanas modificou a

importância dos valores associadas a ela. Eles concluíram que, quanto maiores os valores

ambientais percebidos e, consequente valoração do espaço, maior será a probabilidade de

implantação de políticas de proteção e conservação ambiental serem mais eficazes. Os autores

apontaram ainda que os usuários do espaço verde refletem seus próprios valores pessoais

através dos benefícios e atributos que percebem nesse tipo de bem. Pois nas áreas que

oportunizam as atividades esportivas e recreativas a melhoria do bem-estar físico e mental e o

aproveitamento da beleza paisagística geram um gozo pessoal e qualidade de vida. Esses

aspectos, afirmam os autores, poderão valer a pena se considerados na gestão do uso da terra

quando pautados na análise de custo-benefício ambiental e na valoração de algumas áreas.

O’Brien et al. (2017) identificaram em seu artigo a importância da infraestrutura urbana

e periurbana para o bem-estar das pessoas em diferentes países europeus que utilizam uma

estrutura cultural de serviços ecossistêmicos desenvolvida em um projeto de Avaliação

Nacional de Ecossistemas do Reino Unido. Os autores afirmam que as infraestruturas verdes

proporcionam benefícios amplos, diversos e plurais no ecossistema cultural.

Morakinyo et al. (2017) realizaram um estudo paramétrico para investigar a quantidade

e a localização de jardins verticais necessárias para resfriar o ar e melhorar o conforto térmico

de áreas com variadas densidades demográficas na cidade de Hong Kong. Este estudo apontou

que 30 a 50% das fachadas no cenário urbano de alta densidade daquela cidade devem ser

esverdeadas para causar potencialmente uma redução de aproximadamente 1º Celsius na

temperatura do ar.

6

Renterghem (2018) afirma que há fortes evidências de que o incômodo por ruídos,

quando se está em casa, por exemplo, diminui muito quando a natureza está presente no painel

da janela. Em sua pesquisa, com base em estimativas quantitativas aproximadas, o autor afirma

que a redução de ruídos poderia chegar a 10 dBA quando se há na vizinhança espaço verdes de

alta qualidade. Além disso, ele afirma que os sons naturais, como canto dos pássaros, por

exemplo, advindos de uma floresta urbana próxima, são relaxantes e apoiam a ação restauradora

da natureza. Botterldooren et al. (2011) afirmam que o tráfego, em muitos países, é o fator que

mais contribui para a geração de ruídos numa área urbana e, portanto, é percebido como um

impacto negativo na satisfação com o bairro. Segundo estes autores, os efeitos negativos dos

ruídos para a saúde são observados em vários estudos e estimulam os sentimentos negativos na

população exposta.

A floresta urbana ajuda a melhorar a qualidade do meio ambiente e a saúde humana

graças à capacidade das plantas de absorverem gases de efeito estufa e removerem quantidades

significativas de poluentes atmosféricos (BARALDI et al., 2018). Baraldi et al. (2018)

avaliaram a capacidade potencial de quinze espécies em mitigar a concentração de dióxido de

carbono e poluentes urbanos e obtiveram resultados que sugeriram a potencial capacidade de

mitigação baseada nas características investigadas dos arbustos e espécies herbáceas era

específica da espécie e o potencial muito baixo de todas elas para formar ozônio indicava sua

adequação para programas de planejamento urbano.

Leite, citado por Souza et al. (1993) afirma que a industrialização provocou o

adensamento dos centros das cidades, principalmente em países subdesenvolvidos e que tais

condições acarretaram deterioração da qualidade de vida das pessoas, principalmente por causa

do aumento da violência, poluição do ar, visual, sonora, congestionamento e por causa da

escassez, cada vez maior, dos espaços verdes. Desta forma, conforme afirma Biondi (2012)

citado por Martini et al. (2013), as áreas urbanas apresentam uma série de efeitos adversos,

representado pela poluição sonora, atmosférica, hídrica e do solo, além de mudanças no clima,

alteração ou desaparecimento de cursos de água, fragmentação e isolamento dos remanescentes

florestais. Leal (2012) afirma que as alterações climáticas são talvez as mais significativas no

que tange impactos no ambiente urbano.

Os telhados verdes recuperam espaços verdes em áreas urbanas e beneficiam o público,

os agricultores e a vida selvagem, oferecendo muitas vantagens ambientais, ecológicas e

econômicas, pois eles reduzem o escoamento das águas pluviais, mitigam os efeitos das ilhas

de calor urbanas, absorvem poeira e poluição, retêm dióxido de carbono, produzem oxigênio,

criam espaços para a produção de alimentos e oferecem habitat natural para animais e plantas.

7

Além disso, os telhados verdes também reduzem indiretamente as emissões de CO2 das usinas

e fornos, reduzindo a demanda por aquecimento e resfriamento, sugerindo benefícios

econômicos e ambientais de longo prazo (LI, BABCOCK, 2014).

Bargos et al. (2011) listam cinco funções das florestas urbanas, sendo: função social,

função estética, função ecológica, função educativa e função psicológica. Os autores descrevem

a função social das florestas urbanas como possibilidades de lazer oferecidas à população; a

função estética como forma de diversificação da paisagem construída e embelezamento das

cidades; a função ecológica como meio de provimento de melhorias no clima, na qualidade do

ar, água e solo das cidades, melhorando o bem estar dos habitantes; a função educativa como

possibilidade oferecida pelos espaços da floresta urbana para o desenvolvimento de atividades

educativas e a função psicológica para a realização de exercícios físicos, lazer, recreação e

outras atividades que funcionam como atividades antiestresse e de relaxamento.

Gonzalez et al. (2011) observaram em sua pesquisa que o uso da vegetação como

dispositivo de sombreamento gerador de umidade e o recurso de ventilação natural foram

bastante eficientes como recursos de conforto térmico. Eles afirmam que a implantação e

manutenção das florestas urbanas exigem pouco investimento financeiro, principalmente

quando se conhece os benefícios proporcionados à população. Dorigo et al. (2015) apontam

como aspectos positivos das áreas verdes urbanas como importantes espaços para convivência

e interação social, além de estreitar a relação do ser humano com a natureza.

Segundo Lourenço et al. (2016), as florestas urbanas possuem diversos benefícios

salutogênicos e ecossistêmicos, tais como: diminuição da temperatura, do escoamento

superficial da água, da concentração de poluentes atmosféricos, de ruídos, de impactos dos

ventos, da incidência solar em pavimentos e construções. Enfim, conforme afirmam estes

autores, o serviço florestal americano apontou que os benefícios das florestas urbanas

proporcionam uma economia três vezes maior que o custo da manutenção destas áreas.

Frota e Schiffer (2001), citado por Matias e Costa (2012), afirma que os períodos de

fadiga no ser humano, quando analisados termo higrométricamente, possuem suas causas em

condições ambientais de temperatura e umidade do ar desfavoráveis ao aparelho

termorregulador, o qual funciona nestes momentos excessivamente. Estes autores trabalharam

a ideia de que a variabilidade climática é decorrente da associação entre a dinâmica natural do

planeta e de ações antrópicas modificantes, causando, portanto, efeitos diretos ou indiretos

sobre a saúde e bem-estar.

8

3.2. Floresta urbana e saúde humana

Cada vez mais a população que vive principalmente em cidades e grandes centros

urbanos, e vem apresentando-se com maiores índices de ocorrências das chamadas “doenças

modernas”. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, doenças pulmonares e

auditivas, são algumas destas doenças, que podem afetar qualquer faixa etária, raça ou classe

social. Neste sentido, Gouveia (1999) afirma que a urbanização desenfreada, sem mecanismos

regulatórios e de controle, trouxe consigo enormes repercussões na saúde da população,

gerando uma situação de extrema desigualdade e iniquidade ambiental e em saúde. Este autor

afirma, ainda, que os problemas como a insuficiência dos serviços básicos de saneamento,

coleta e destinação adequada do lixo e condições precárias de moradia somam-se agora à

poluição química e física do ar, da água e da terra. Ademais, as áreas urbanas, segundo Biondi

(2012) citado por Martini (2013), apresentam uma série de efeitos adversos, como as várias

formas de poluição, alteração climática, alteração e desaparecimento de cursos de água,

fragmentação e isolamento dos remanescentes florestais e o contato intenso e contínuo da

população humana.

Ojima (2008) aponta uma relação identificada em uma pesquisa desenvolvida por

MCCann e Ewing em 2003, onde afirma que as pessoas que vivem em áreas de urbanização

dispersa tendem a ter um maior índice de massa corporal que aquelas de áreas mais compactas,

além de apresentarem também maiores índices de hipertensão e pressão arterial. Essa relação é

explicada, segundo o autor, pelo fato de que as pessoas que vivem nessas regiões tendem a

andar e caminhar menos, explicando a tendência a serem mais obesas. O fato de as pessoas que

vivem em áreas mais compactas tenderem a ter menores índices de massa corpórea indica, de

certa forma, que parte da atividade física que pode ser realizada durante as próprias atividades

do cotidiano tem peso importante na vida das pessoas.

Segundo o entendimento de Freitas (2003), os problemas ambientais são,

simultaneamente, problemas de saúde, uma vez que os seres humanos e as sociedades são

afetados em várias dimensões. Já o Ministério do Meio Ambiente - MMA (2007) alega que

produzir saúde não é exclusividade do setor de saúde, pois esta deve ser entendida como um

termo que engloba uma série de condições que devem estar apropriadas para o bem-estar

completo do ser humano, incluindo o meio ambiente equilibrado. No entanto, no que tange à

interface saúde das populações, segundo Camponogara e colaboradores (2008), percebe-se

pouco engajamento do setor da saúde no sentido de refletir sobre a crise ambiental e a correlação

meio ambiente e saúde humana, bem como de efetivar estratégias de ação no que se refere aos

9

danos provocados. Os autores afirmam ainda, que alguns pesquisadores e instituições têm se

esforçado em estabelecer uma discussão, tendo em vista a necessidade de buscar respostas para

o contexto que se exacerba a problemática ambiental, mas que pode ser fato que os estados de

saúde ou doença do ser humano podem ser a expressão do sucesso ou fracasso experimentado

pelo seu organismo no seu esforço de resposta adaptável aos desafios proporcionados pelo meio

ambiente.

Maas et al. (2006), com o objetivo de investigar a força da relação entre a quantidade

de espaços verdes nas áreas onde as pessoas vivem e a saúde destas, concluíram que havia uma

relação significativa para a saúde geral de acordo com a porcentagem de espaço verde dentro

de um raio de um a três quilômetros. Concluíram, ainda, que as pessoas com maior grau de

escolaridade, idosos e jovens, parecem se beneficiar mais da presença de áreas verdes em seus

ambientes de vida do que outros grupos nas grandes cidades, mostrando uma associação

positiva entre espaços verdes e a saúde dos moradores.

Segundo Lourenço et al. (2016), estudos conduzidos principalmente na Europa e na

América do Norte evidenciam concretamente uma associação positiva entre florestas urbanas e

saúde, com desfechos positivos na diminuição da obesidade e do risco de desenvolver doença

cardiovascular e doenças mentais.

Os autores Ambrey e Fleming (2014) analisaram em seu artigo a influência de espaços

verdes públicos para a satisfação com a vida de moradores de áreas metropolitanas da Austrália

utilizando uma fórmula matemática para encontrar a satisfação dos moradores quanto a áreas

verdes e sua manutenção. Os resultados ilustram a evidência de que os espaços verdes públicos

melhoram o bem-estar dos residentes urbanos e que a prestação de serviços para manutenção e

conservação destas áreas deve estar contida no plano de gestão da cidade.

Pretty et al. (2007) afirmam que há evidências de que o contato com o meio ambiente e

espaços verdes promovem uma boa saúde e que, associada à prática de atividade física regular,

gera benefícios para a saúde física e psicológica. Os autores sugerem, ainda, a hipótese de que

"exercício verde" pode melhorar a saúde e bem-estar psicológico, mas poucos estudos têm

quantificado estes efeitos. Os autores avaliaram os efeitos em dez estudos de caso com

exercícios verdes, o qual incluiu caminhadas, ciclismo, equitação, pesca, canoagem e atividades

de conservação. Eles constataram que o exercício verde levou a uma melhora significativa na

autoestima e na alteração do humor total, além de raiva-hostilidade, confusão, desorientação,

depressão, desânimo e tensão-ansiedade, as quais melhoram pós-atividade. Logo, o exercício

verde tem, assim, implicações importantes para a saúde pública e do meio ambiente, conforme

afirmam os autores.

10

Vujcic et al. (2018), ao explorar em sua pesquisa se moradores de áreas centrais da

cidade de Belgrado (Sérvia) que vivem em áreas com mais espaços verdes possuem melhor

saúde física e mental, concluíram, a partir de teste t para amostras independentes, que os

entrevistados valorizam atividades recreativas, como caminhada e atividades comuns, e

reconhecem as áreas verdes urbanas como locais adequados para atividades físicas; também,

reconhecem que essas áreas possuem potencial para o alívio de problemas nervosos e na

diminuição de uso de medicamentos.

Grahn e Stigsdotter (2003) afirmam que o estresse e as doenças relacionados ao estresse,

conforme consta nos registros médicos, têm aumentado dramaticamente entre adultos e crianças

nas sociedades ocidentais. E esse fato tem exigido uma parte cada vez maior do orçamento para

o serviço médico. Na Suécia, por exemplo, conforme afirmam os autores, grande parte do

orçamento público e privado é usada para pessoas que sofrem de diferentes doenças

relacionadas ao estresse, como a síndrome de Burnout, insônia, fadiga, depressão, sentimentos

de pânico, dentre outras doenças similares. Os resultados do artigo dos autores Grahn e

Stigsdotter (2003) sugerem que, quanto mais vezes uma pessoa visita amplos espaços verdes

urbanos, menos vezes ela relata doenças relacionadas ao estresse. Os autores concluem que é

necessário estabelecer mais áreas verdes perto de prédios de apartamentos e tornar estas áreas

mais acessíveis e que isso poderia tornar os ambientes mais restauradores. Matas e florestas são

comumente relatadas como o ambiente mais desejado para relaxar e recuperar do estresse e do

esforço mental, como sustentam Grahn e Stigsdotter (2003).

Brotman et al. (2008) procuraram estimar a extensão em que os fatores de risco

comportamentais e fisiopatológicos poderiam explicar a associação entre o sofrimento psíquico

e incidente cardiovascular. Os autores afirmam que o sofrimento psicológico aumenta os riscos

da doença, tais como: infarto do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral, insuficiência

cardíaca e mortalidades relacionadas. Eles concluíram que a associação entre o estresse

psicológico e o risco de doenças cardiovasculares é, em grande parte, explicada por processos

comportamentais e, portanto, o tratamento do sofrimento psíquico que tem como objetivo

reduzir os riscos da doença, deve se concentrar principalmente na mudança de comportamento.

Nesse sentido, talvez o contato com a natureza em seu meio natural possa ser uma forma para

auxiliar no processo.

Estudos de associação entre espaços verdes e saúde, em geral, identificam uma relação

positiva para estresse, fadiga mental, humor, concentração, autodisciplina e estresse fisiológico,

conforme afirmam Maas et al. (2009). Estes autores utilizaram os dados eletrônicos derivados

de registros de 195 médicos (clínicos gerais) na Holanda e correlacionaram com a porcentagem

11

de área verde encontrada em um raio de um a três quilômetros no entorno da residência dos

pacientes estudados. As doenças foram agrupadas por categoria de acordo com a Classificação

Internacional de Atenção Primária, resultando em 24 grupos. Os resultados apontaram que a

taxa de prevalência das doenças de 15 dos 24 grupos foram menores para aqueles pacientes que

se encontravam vivendo onde era maior o espaço verde em um raio de um quilômetro. Os

estudos apresentam, ainda, relação mais forte para transtorno de ansiedade e depressão. Os

autores enfatizam, a partir dos seus estudos, a importância dos espaços verdes perto de casa,

principalmente para crianças e grupos socioeconômicos mais baixos.

Outra pesquisa que mostrou o impacto das áreas verdes sobre o estresse e a obesidade

foi feita pelos pesquisadores Nielsen e Hansen (2007). Eles utilizaram, nesta pesquisa,

questionários que foram enviados para 2000 adultos dinamarqueses no ano de 2004, dos quais

somente 1200 destes retornaram. Estes questionários tinham questões que forneceriam

informações acerca dos acessos a áreas verdes e indicadores de saúde dos participantes. Os

autores concluíram que o acesso às estas áreas pode reduzir o estresse e diminuir a incidência

de obesidade.

Kardan e colaboradores (2015), em seus estudos com a população urbana do grande

centro de Toronto no Canadá, a partir de relatos pessoais, e combinando com mapeamentos de

grupos de árvores e árvores individuais, por meio de imagens de satélites de alta resolução,

analisaram a percepção geral de saúde, condições cardiometabólicas e doenças mentais. Os

resultados estatísticos (regressão múltipla, correlação canônica e análise multivariada) sugerem

que as pessoas que vivem em bairros com uma maior densidade de árvores em suas ruas,

possuem, significativamente, maior percepção de saúde e melhores condições

cardiometabólicas.

Kaplan e Kaplan (1989) afirmam que diferentes perspectivas conceituais convergem

para prever que, se as pessoas estão estressadas, um encontro com a maioria dos ambientes

naturais trará uma redução do estresse ou influência restauradora, enquanto muitos ambientes

urbanos vão dificultar a recuperação. Hipóteses referentes aos aspectos emocionais, de atenção,

fisiológicos e estresse reduzido por influências da natureza são derivadas de uma teoria psico-

evolutivo, segundo suas pesquisas bibliográficas.

Berman et al. (2012) realizaram um estudo que teve como objetivo analisar se a

caminhada na natureza poderia ser benéfica para indivíduos com transtorno depressivo. Para

tanto, eles estudaram vinte indivíduos que foram diagnosticados com a doença. Estes indivíduos

foram induzidos a pensar sobre algo negativo que tenha acontecido com eles, antes de fazerem

uma caminhada de 50 minutos em um ambiente natural ou urbano. Após a caminhada, o humor

12

e a memória negativa, utilizada na etapa anterior, foram reavaliados. Uma semana depois o

procedimento foi repetido. Como resultado, os autores perceberam que os participantes

exibiram aumentos significativos na melhoria do humor e dos pensamentos negativos que

expuseram antes da caminhada, sendo essa melhoria muito mais efetiva quando se tratava da

caminhada na natureza em relação à caminhada urbana.

O’Brien et al. (2014) estudaram as florestas periurbanas na Inglaterra e debateram sobre

o contato das pessoas com o meio ambiente natural como parte da vida. Com isso, apontam tais

florestas como importantes locais onde as pessoas possam interagir com a natureza para obter

saúde e bem-estar. Eles fizeram uma análise qualitativa a partir de dados coletados in situ

através de caminhadas na floresta, discussões em grupos focais e análise e utilização de

fotografias, com uma amostra de 49 pessoas. Com os dados, os autores afirmam que este

método forneceu dados ricos sobre a ampla gama de significados associados às florestas, que

podem ter um impacto percebido na saúde e no bem-estar das pessoas. As descobertas se ligam

aos debates contemporâneos sobre saúde, bem-estar e serviços ecossistêmicos. Em conclusão,

as florestas periurbanas contribuíram para a saúde, autoestima e bem-estar de múltiplas formas

e as atividades organizadas podem ser importantes para aqueles que enfrentam barreiras para

acessar as áreas verdes, pois estes ambientes oferecem oportunidades às conexões sociais e uma

série de benefícios sensoriais.

Richardson e Mitchell (2010) realizaram o primeiro estudo no Reino Unido sobre a

relação entre espaço urbano verde e saúde humana, sendo ainda o primeiro estudo a investigar

diferenças de gênero nessa relação. Neste estudo foi utilizada uma abordagem ecológica,

considerando como dado ambiental a porcentagem de área verde contida em cada região

denominada pela Área de Censo do Reino Unido. Foram selecionados os resultados de saúde

que estavam mais relacionados ao espaço verde, tais como: mortalidade por doenças

cardiovasculares e mortalidade por doenças respiratórias, por exemplo. Os autores concluíram

que as doenças cardiovasculares masculinas e as taxas de mortalidade por doença respiratória

diminuíram com o aumento do espaço verde, diferentemente para as mulheres. Possíveis

explicações para as diferenças de gênero, observadas na relação espaço verde e saúde, são as

diferenças de gênero nas percepções e uso dos espaços verdes urbanos. Com o estudo, os

autores concluíram que não se pode assumir benefícios de saúde de forma uniforme para toda

a população quando se trata da correlação espaço verde urbano.

Mitten (2009) realizou uma pesquisa que objetivava identificar e mostrar o alcance e a

profundidade dos impactos positivos do ambiente natural na saúde e desenvolvimento humano

e, consequentemente, na sociedade. Sua pesquisa bibliográfica mostrou que o tempo em

13

espaços naturais fortalece os laços de vizinhança, reduz o crime, estimula as interações sociais

entre crianças, fortalece as conexões familiares, diminui a violência doméstica, ajuda os novos

imigrantes a lidar com a transição e adaptação e apresenta muitos benefícios para a saúde. Esta

mesma autora cita Magazine (2009) para mostrar que, no final dos anos de 1800, o Quakers’

Friends Hospital utilizou a natureza no tratamento de doenças mentais e tuberculose em

pacientes que viviam em sanatórios, utilizando o ar fresco, o sol e uma boa alimentação. Houve

uma melhora, principalmente na cura da tuberculose, afirma a autora.

Park et al. (2009) revisaram uma pesquisa feita anteriormente sobre os efeitos do

Shinrin-yoku, termo utilizado para o denominado “banho de floresta”, que pode ser definido

como contato com a atmosfera da floresta, e que apresentou novos resultados de experimentos

de campo conduzidos em 24 florestas em todo o Japão. Em cada experimento, 12 sujeitos dos

280 no total, com idade aproximada de 22 anos, foram enviados no primeiro dia para a floresta

e os outros grupos para a área urbana, invertendo no segundo dia. Foram mensurados, pela

manhã, antes do café, e antes, durante e depois das caminhadas. Os resultados mostram que os

ambientes florestais promoveram as concentrações mais baixas de cortisol, menor frequência

cardíaca, pressão arterial mais baixa, maior atividade do nervo parassimpático e atividade

nervosa simpática menor do que os ambientes da cidade.

Os autores Mitchell e Popham (2008), por exemplo, afirmam que estudos têm

demonstrado que a exposição chamada espaço verde tem um efeito sobre a saúde e

comportamentos relacionados à saúde. Em sua pesquisa, utilizando dados contidos em registros

de mortalidades e a exposição de grupos aos espaços verdes, buscaram determinar se a

mortalidade por todas as causas e por causas específicas (doenças circulatórias e câncer de

pulmão, por exemplo) ocorridas entre os anos de 2001 e 2005 variava conforme exposição ao

espaço verde. Os autores postulam que o rendimento em saúde seja menos pronunciado em

populações com maior exposição a espaços verdes, pois as taxas de mortalidades por todas as

causas e de mortalidades por doenças circulatórias foram menores nestes grupos.

Di Bucchianico e colaboradores (2018) afirmam que os espaços verdes são um aspecto

importante na qualidade de vida dos cidadãos das cidades modernas, mas que, no entanto,

algumas plantas causam doenças alérgicas, as quais podem ser agravadas pela poluição do ar.

Estes mesmos autores evidenciaram, em sua pesquisa com 100 pacientes, entre 4 e 18 anos em

Roma, que, quando ocorrem altos níveis de florescimento das espécies alergênicas e poluição

do ar, são afetados os sintomas de asma e bronquite.

14

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Ética

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP)

da Universidade Federal de Viçosa (UFV), via parecer consubstanciado de número 1.865.102.

4.2. Área de estudo

A pesquisa foi aplicada junto aos funcionários da Cidade Administrativa do Estado de

Minas Gerais – CAMG, localizada à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra

Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais. A Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves é

o centro administrativo do Estado de Minas Gerais e, portanto, a sede oficial do governo deste

Estado e vários órgãos públicos da esfera estadual.

Dos 304 participantes, 76,64% residia na área urbana de Belo Horizonte. No entanto,

alguns dos participantes residiam nas cidades vizinhas: Betim, Brumadinho, Contagem,

Igarapé, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São

José da Lapa, Sarzedo, Sete Lagoas e Vespasiano. Além de outras cidades mineiras: Coronel

Fabriciano, Esmeraldas, Florestal, Ipatinga, Juiz de Fora, Tombos, Uberlândia e Varginha. Os

participantes que não residiam em Belo Horizonte foram desconsiderados nas análises

estatísticas.

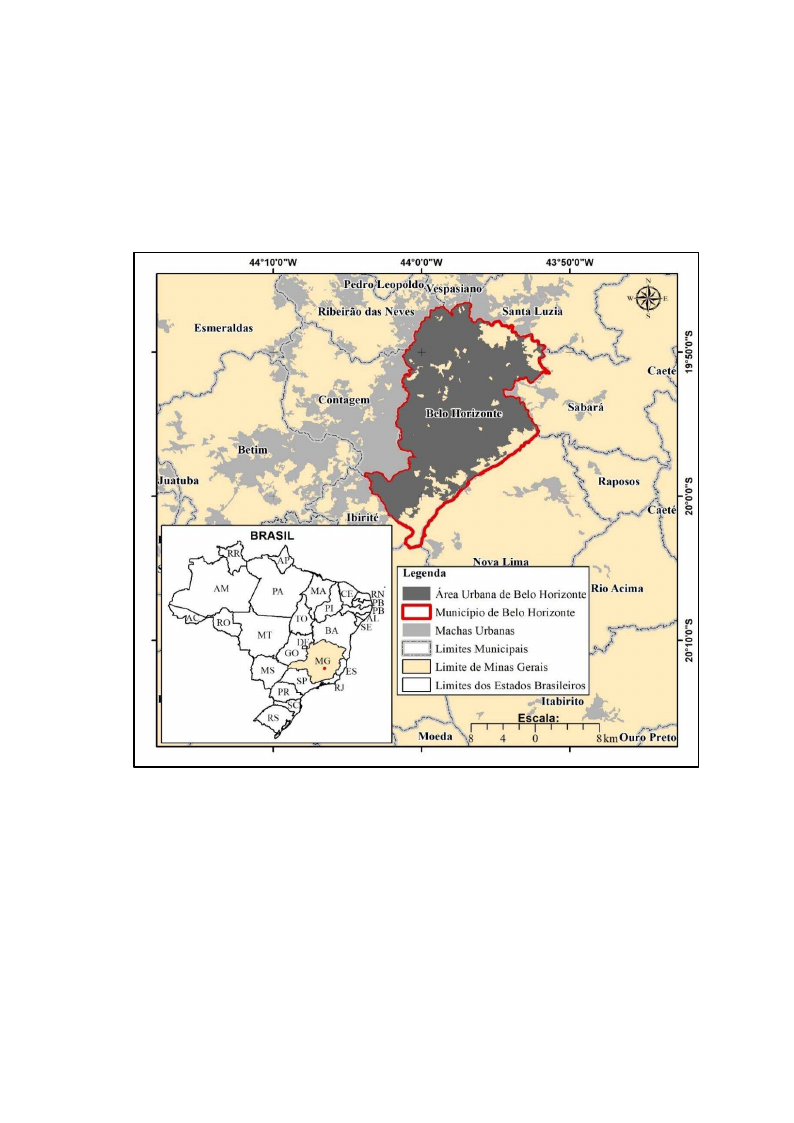

A escolha de Belo Horizonte como local de estudo (Figura 1) se deu pelo fato de ser

uma cidade que possui as atribuições que proporciona uma vida corrida, cada vez mais violenta

e estressante à população que nela vive, condicionando-a às chamadas “doenças modernas”,

tais como: Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, doenças pulmonares e auditivas

e distúrbios alimentares. Além disso, ao aplicar a pesquisa na Cidade Administrativa Presidente

Tancredo Neves, houve a facilidade de envio do formulário eletrônico para várias pessoas

simultaneamente.

Cabe ainda ressaltar que, embora esta pesquisa não tenha sido aplicada em ambiente e

situações controladas, ao realizá-la somente com os funcionários da Cidade Administrativa,

obteve-se uma situação única onde os participantes possuem condições similares. Ou seja, em

parte do dia, todos estavam localizados em um mesmo lugar, na CAMG, que é o seu lugar de

trabalho, se encontrando, portando, em condições ambientais semelhantes. Da mesma maneira

quanto ao deslocamento, neste caso, o trajeto entre a CAMG e suas residências, bem como o

15

restante do tempo livre, o qual, geralmente ou em maior parte, as pessoas permanecem em suas

residências. Diante disso, forma considerados para a análise os dados ambientais levantados de

acordo com a residência dos participantes, visto que cada pessoa reside em um lugar diferente,

possuindo, portanto, condições ambientais também diferentes.

Figura 1: Localização da área de estudo.

O município de Belo Horizonte (BH), conforme consta em IBGE (2018), possui uma

área territorial de 331.401 km2, sua população em 2010 (último censo) era de 2.375.151

pessoas, estimada para 2017 em 2.523.74 pessoas e densidade demográfica era de 7.167

hab.km-2. Belo Horizonte está localizado na latitude 19°55’15” Sul e longitude 43°56’16”

Oeste, com altitude média de 852 metros. Este município se encontra em uma área de transição

entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica, apresentando clima tropical com estação seca

Aw/Cwa, temperatura média anual de BH é de 21,1 graus celsius, precipitação de 1.463,7 mm

e umidade relativa de 72,2 %.

16

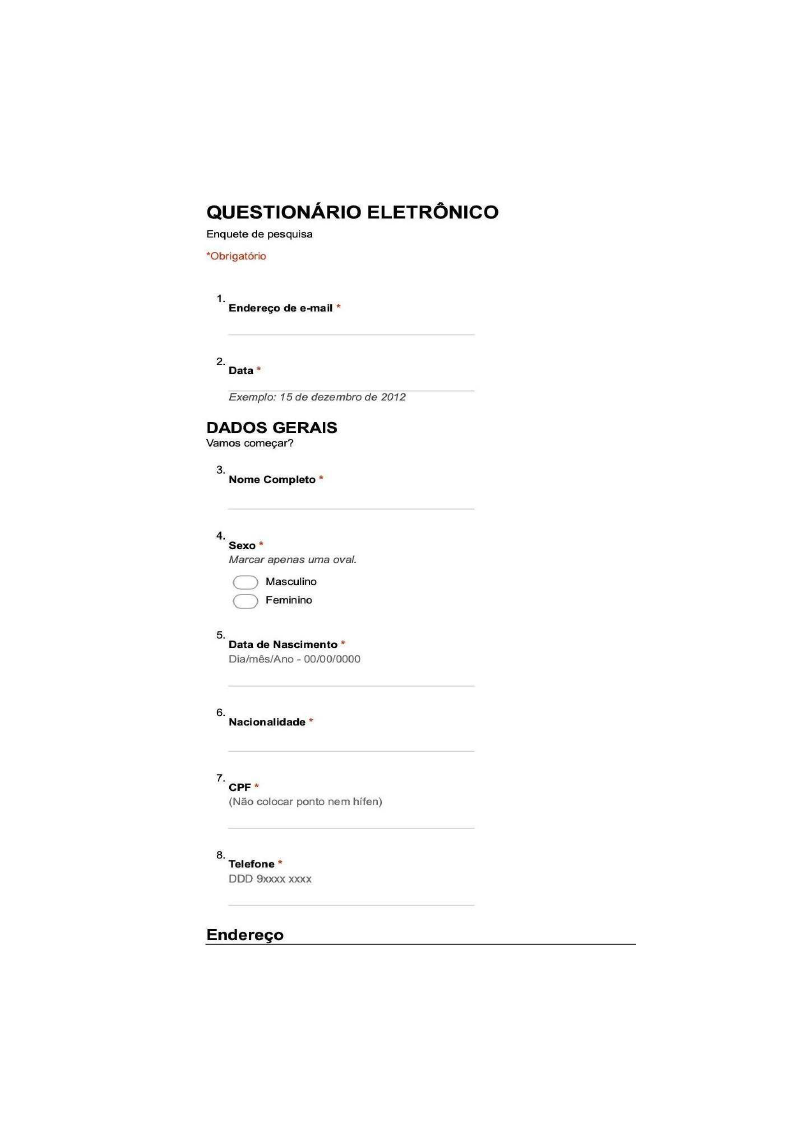

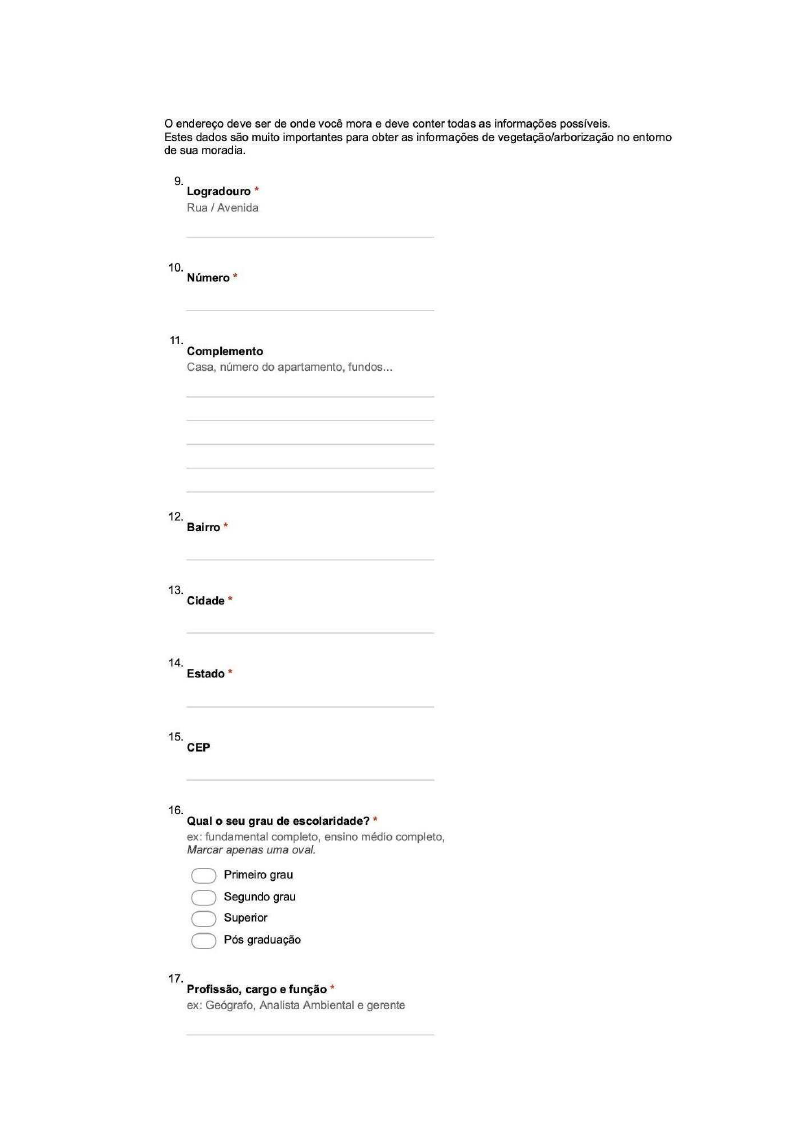

4.3. Levantamento dos dados gerais, hábitos de vida e indicadores de saúde

Para os levantamentos dos dados das pessoas foi elaborado um questionário eletrônico,

separado em três seções: dados gerais, hábitos de vida e dados de saúde. Na primeira seção,

dados gerais, foi solicitado o endereço de residência e há quanto tempo os moradores residiam

ali, nome, sexo, massa, estatura, data de nascimento, escolaridade. Em relação aos hábitos de

vida, foram elaboradas questões sobre o consumo de álcool em dias no mês; consumo de

cigarros por dia; se considera ter alimentação saudável; quantas vezes por semana pratica

alguma atividade física e o que eles sentiam quando se encontravam em ambientes florestados

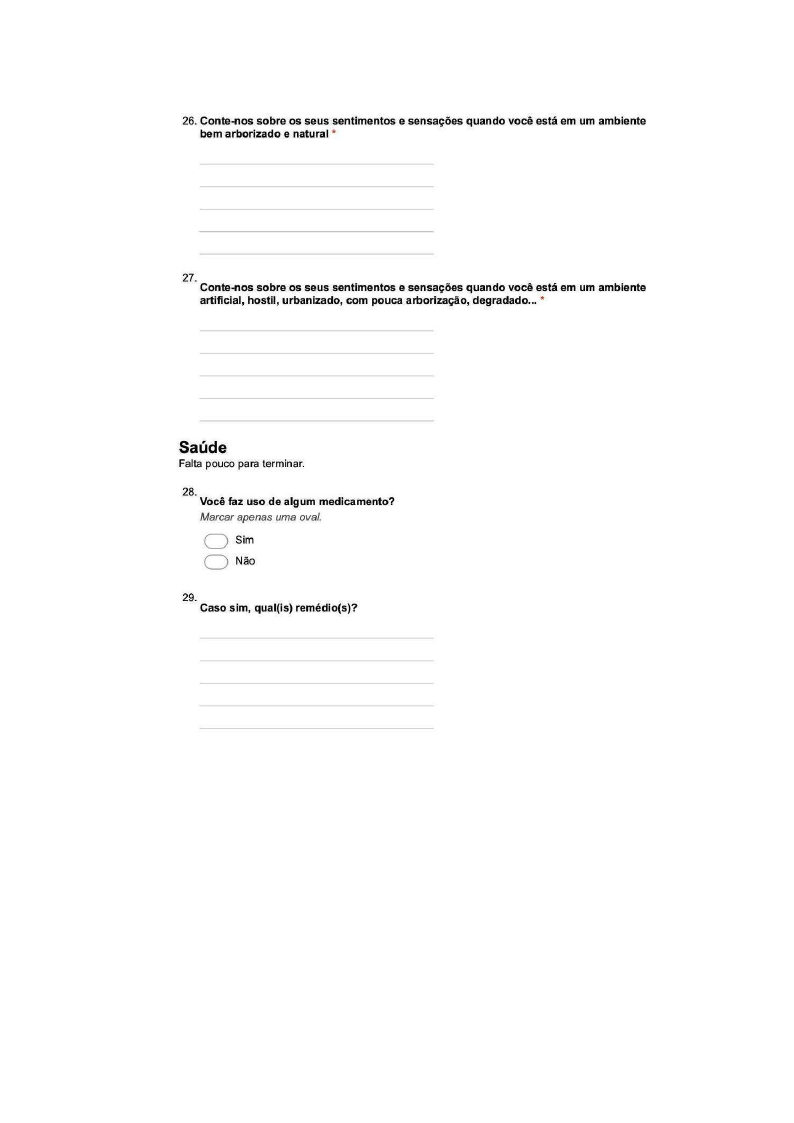

ou não. Na última seção, o intuito foi obter informações de saúde dos participantes. Neste

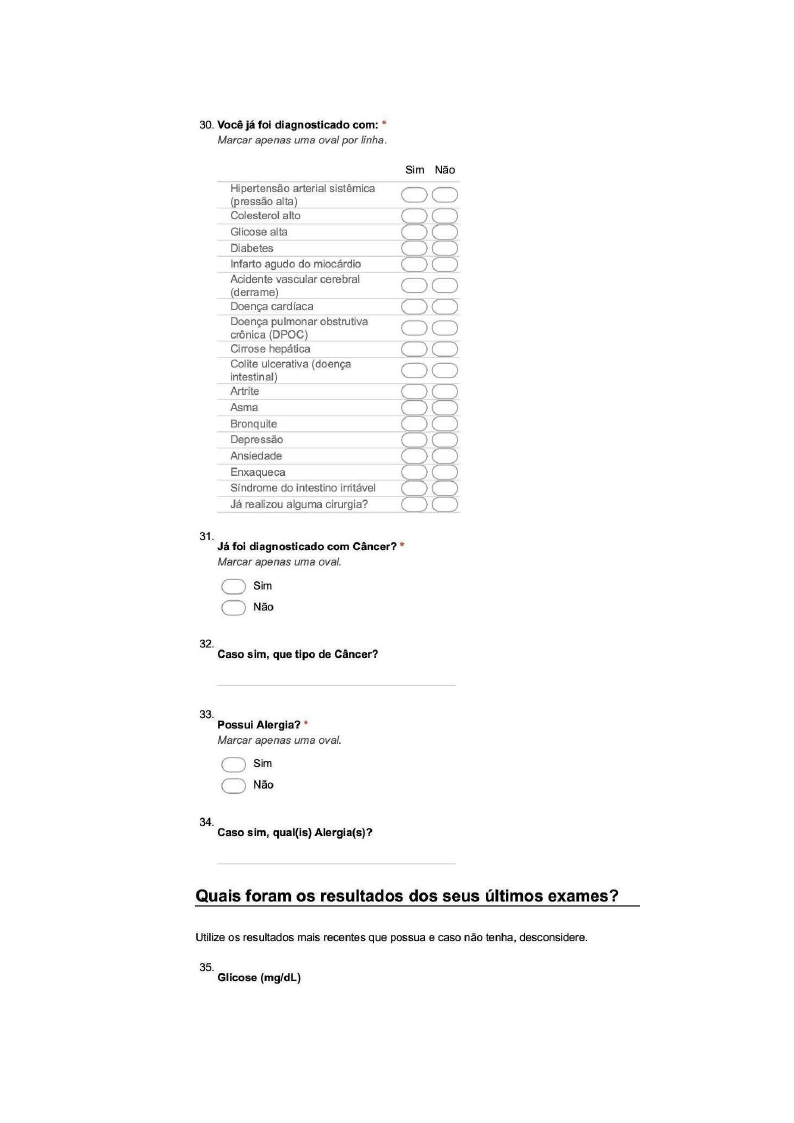

sentido, foi questionado sobre o uso de medicamentos e se já foram diagnosticados com

algumas doenças, tais como: hipertensão arterial sistêmica (pressão alta); colesterol alto;

glicose alta; diabetes; infarto agudo do miocárdio; acidente vascular cerebral (derrame); doença

cardíaca; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); cirrose hepática; colite ulcerativa

(doença intestinal); artrite; asma; bronquite; depressão; ansiedade; enxaqueca; síndrome do

intestino irritável; câncer e alergias.

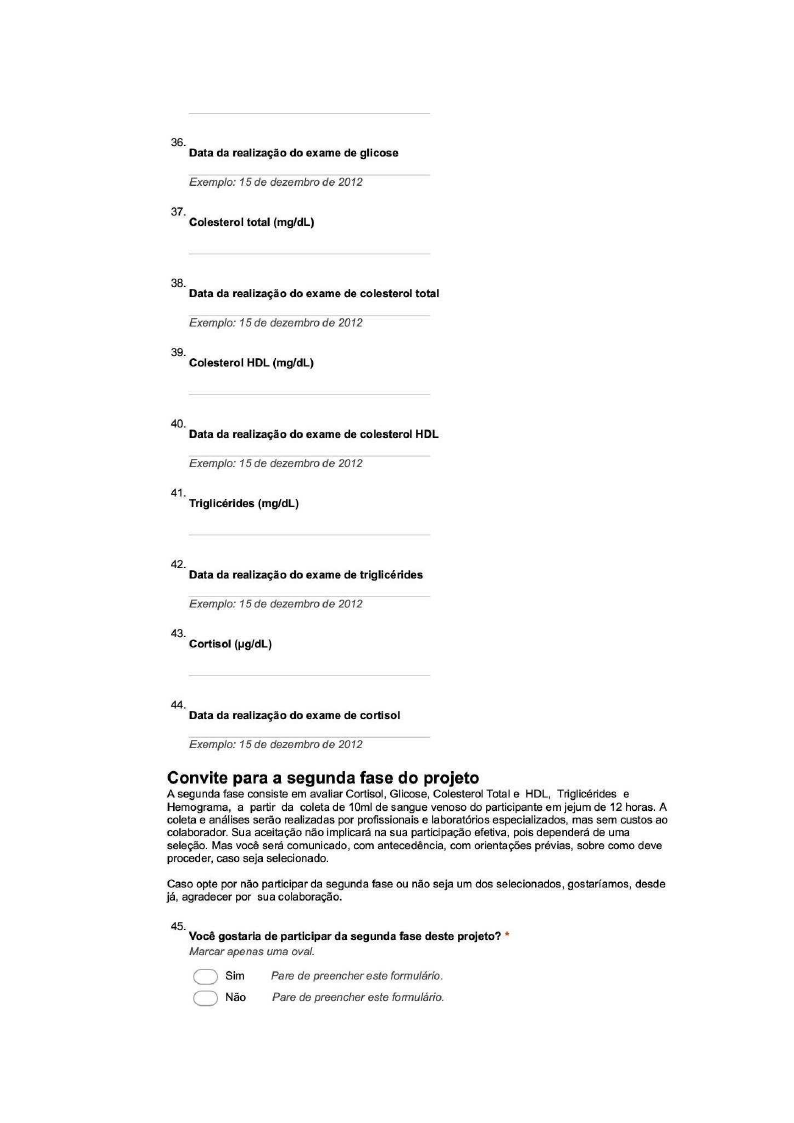

Além das perguntas acima, que eram de caráter obrigatório, foi inserido uma subseção,

com caráter não obrigatório, para obtenção de alguns resultados de últimos exames feitos pelos

participantes. Nesta foram solicitados os resultados de exames de glicose, colesterol total,

colesterol HDL, triglicérides e cortisol.

O questionário eletrônico (Anexo 1) foi criado na plataforma digital do Google

utilizando o Google Forms. O link gerado pela plataforma foi encaminhado pela Assessoria de

Comunicação da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves para aproximadamente

15.000 funcionários de diferentes órgãos que funcionam na CAMG. O questionário pôde ser

respondido onde e quando o participante quisesse, lhe atribuindo um caráter menos invasivo

em relação a outros métodos de obtenção de dados de pessoas, como entrevistas, por exemplo.

Antes de começar a responder às perguntas, o próprio questionário tinha esclarecimentos dos

objetivos da pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, adequado para a

plataforma digital do Google a partir do Anexo 2. Só foi possível responder ao questionário

aqueles que estavam de acordo e aceitaram o referido termo, permitindo assim, ao participante

fazer o upload dos arquivos no Drive do proprietário do formulário por meio de login no

Google, caso contrário, o questionário não iniciava e levava o participante a uma página de

agradecimentos e finalização.

17

Foi dado um mês, após o envio do referido link, aos receptores para responderem ao

questionário e, consequentemente, participarem desta pesquisa. Após este tempo o formulário

eletrônico foi desativado, obtendo, portanto, 304retornos com as informações solicitadas, com

as quais foram feitas as análises deste estudo.

4.4. Levantamento dos dados ambientais

Os dados ambientais aqui utilizados foram todos correlacionados à floresta urbana, mas

para fins de testes e estudos diferenciados, este dado foi particionado em quatro

compartimentos, sendo: floresta urbana, mais especificamente sua área em quilômetros

quadrados encontrada na área circular com raio de 0,5 (meio) e de 1 (um) quilômetro no entorno

da residência dos participantes; árvores (quantidade) encontradas na área circular com raio de

um quilômetro no entorno da residência dos participantes e distância da residência dos

participantes a um parque urbano mais próximo e aberto a visitações. Estes dados foram

utilizados na correlação com os indicadores de saúde dos participantes, os quais foram

fornecidos por meio do formulário eletrônico supracitado.

A seguir os procedimentos para obtenção e manipulação de cada compartimento da

floresta urbana.

4.4.1. Mapeamento da floresta urbana no entorno da residência dos participantes

Para o mapeamento e cálculo de área da floresta urbana de Belo horizonte foi definido,

a priori, uma área, a qual teve como referência a residência dos participantes e foi definido um

raio de um quilômetro a partir das mesmas. Com os endereços fornecidos pelos participantes

no formulário eletrônico foi possível georreferenciar, utilizando a plataforma do Google Earth,

a residência de cada um deles. Partindo do ponto criado e georreferenciado, foi utilizada a

plataforma do software QGis versão 2.14.21 (OSGEO, 2017) para exportar os arquivos em

formato “kml” para “shape” e gerar, em sequência “buffers” com raios de meio e um quilômetro

(Figuras 2A, 2B, 3A e 3B)), definindo uma área circular de 0,78 e 3,14 quilômetros quadrados,

respectivamente, no entorno das residências de cada participante da pesquisa. Essas áreas foram

utilizadas para delimitar o mapeamento e, consequentemente, quantificar a floresta urbana, a

qual foi tabulada e correlacionada com os indicadores de saúde, fornecidos no questionário.

Diferenciando, portanto, toda a floresta urbana contida na área gerada com o raio de um

18

quilômetro com aquela que se encontrava mais próxima às residências dos participantes, ou

seja, aquela contida num raio de meio quilômetro.

Foi considerado um raio de, no máximo, um quilômetro porque círculos com raios

maiores que isto iriam ultrapassar os limites da área urbana e periurbanas de Belo Horizonte,

além de que o intuito desta pesquisa era o de estudar especificamente a floresta urbana. Além

disso, as imagens, disponíveis em boa qualidade e adquiridas mais recentemente, utilizadas para

o mapeamento destas florestas, cobriam apenas a área urbana.

Para o mapeamento da floresta urbana de Belo Horizonte foram utilizadas ortofotos

aerofotogramétricas georreferenciadas em escala de 1: 2.000 e resolução espacial de 20

centímetros, adquiridas entre o período de 28 de agosto a 02 de setembro de 2015 (Figuras 2A

e 2B). Elas foram concedidas exclusivamente para este projeto pela Gerência de Cadastros

Tributários da Secretaria Municipal de Finanças de Belo Horizonte. Foram utilizadas

232 cenas (mosaicadas em 16 blocos) permitindo que fossem classificadas mais de uma

cena de uma só vez, respeitando à capacidade de processamento dos computadores

disponíveis para a execução desta etapa. Do total de 304 participantes, apenas aqueles

que tiveram 100% do círculo formado pelo buffer ao redor de sua residência, coberto

pelas imagens, foram considerados para análise, ficando, portanto, 223 indivíduos para

as áreas com raio de um quilômetro e 233 com raio de meio quilômetro.

No mapeamento foram utilizadas as ferramentas contidas na plataforma dos Sistemas

de Informações Geográficas (SIG) do software ArcGis (ESRI, 2016) e foi utilizado o algoritmo

de Máxima Verossimilhança (MAXVER). Este é o método mais comum de classificação

supervisionada de imagens, do tipo pixel a pixel, que utilizada a informação espectral

isoladamente de cada pixel para achar as regiões homogêneas, segundo Demarchi e

colaboradores (2011). Estes autores afirmam também que tal método considera a

ponderação das distâncias entre as médias dos níveis digitais das classes, cujas amostras

de treinamento são definidas pelo usuário, utilizando parâmetros estatísticos e ajustes

por meio de uma distribuição gaussiana.

As Figuras 3A e 3B, bem como o índice Kappa de 0,72 e o índice de Matriz

Confusão de 0,85 mostram que o mapeamento foi bem-sucedido e, portanto, representa

adequadamente a realidade de campo, para aquele momento da aquisição das imagens

utilizadas.

19

A)

B)

Figura 2: Vista parcial da superfície de Belo Horizonte sob as imagens aéreas utilizadas para

o mapeamento da floresta urbana no entorno da residência de um participante do Bairro

Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B).

A)

B)

Figura 3: Floresta urbana mapeada no entorno da residência de um participante do Bairro

Pampulha (A) e outro do Bairro Centro (B), a partir das imagens aéreas mostradas nas Figuras

2A e 2B, respectivamente.

20

Em busca da obtenção de resultados mais adequados e condizentes com a

realidade de campo e com os objetivos da pesquisa, para esta classificação foi coletado

cuidadosamente um número elevado de pixels para cada amostra de treinamento de cada

classe considerada neste estudo: floresta urbana, sombra e área construída, esta incluiu

todos os demais usos do solo. Além disso, não foi feita nenhuma generalização dos dados

gerados para evitar perder alguma informação relacionada à floresta urbana, por menor

que fosse.

Vale salientar que a alta resolução espacial das imagens geraram arquivos digitais

muito grandes e, consequentemente, dificultaram o processamento e o desenvolvimento

desta etapa. Grande parte dos erros desta classificação foi atribuída à confusão do

classificador no reconhecimento de alguns pixels referentes às áreas correspondentes às

sombras e árvores, por estas apresentarem, em alguns pontos, respostas espectrais

similares.

4.4.2. Levantamento do número de árvores no entorno da residência dos

participantes

A partir da área circular com raio de um quilômetro, criada no entorno da

residência dos participantes a partir de suas residências, definida na etapa anterior e

mostrada nas Figuras 2A, 2B, 3A e 3B, foi possível extrair as informações pontuais, que

representavam a localização georreferenciada das árvores que ali encontravam. A partir

dos arquivos espaciais e vetoriais foi extraído o número de árvores que foram encontrados num

raio de um quilômetro a partir da residência de cada participante.

Os dados foram suficientes para cobrir 100% da área no entorno de apenas 91 das 304

residências dos participantes, pois o mapeamento destas árvores abrangeu somente os

logradouros públicos da área central da cidade de Belo Horizonte. O arquivo espacial e

digital referente a este mapeamento foi concedido pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente do município. Passando, portanto, a compor também, como dado ambiental, a

análise deste trabalho por meio da correlação com os indicadores de saúde destes

indivíduos.

21

4.4.3. Obtenção da distância entre a residência dos participantes a um parque

urbano mais próximo aberto à visitação

Diante deste panorama, que se apresenta dicotomicamente no espaço urbano e o

potencial que estes espaços têm para promoção de variados benefícios à população,

principalmente àquela que vive nas cidades e grandes centros urbanos, propôs-se aqui inserir,

como dado ambiental, alguma informação referente às Unidades de Conservação (UC) urbana,

no intuito de averiguar as possíveis associações para com os indicadores de saúde considerados

nesta pesquisa. Neste sentido, foi utilizada a distância entre o parque urbano mais próximo das

residências dos participantes e abertos à visitação e as residências.

A partir dos dados espaciais vetorizados referentes às unidades de conservação de Belo

Horizonte, fornecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi possível

selecionar e separar aquelas que estavam abertas à visitação, portanto, aquelas que

ofereciam o mínimo para o turismo e atividades físicas e de lazer. Nesse sentido, foi

considerado para esta análise apenas os parques municipais urbanos que se encontravam

abertos à visitação em meados do ano de 2017. A partir dos mesmos foi possível calcular

a distância entre as residências dos participantes da pesquisa ao parque mais próximo.