UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA

LINHA DE PESQUISA: MOVIMENTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO POPULAR E

ESCOLA

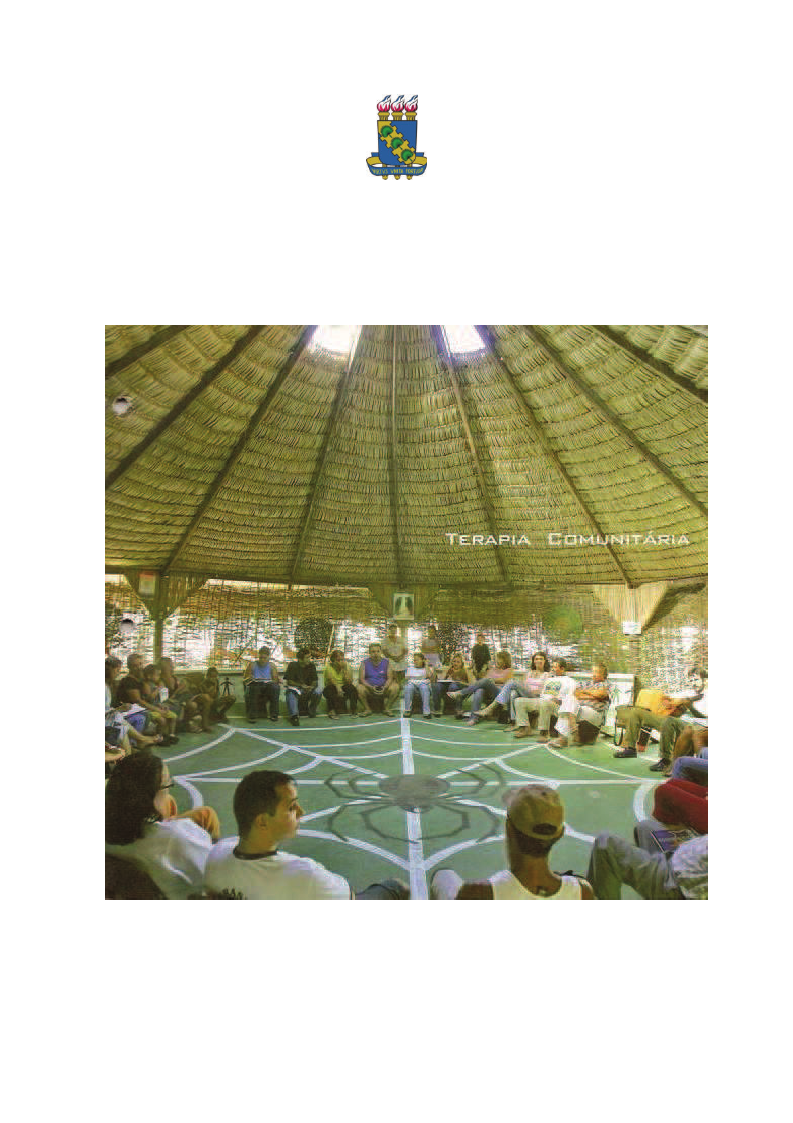

SABER SER, SABER FAZER: Terapia Comunitária, uma Experiência de

Aprendizagem e Construção da Autonomia

Francinete Alves de Oliveira Giffoni

Fortaleza-CE

NOVEMBRO/2008

1

FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA GIFFONI

SABER SER, SABER FAZER: Terapia Comunitária, uma Experiência de

Aprendizagem e Construção da Autonomia

Tese apresentada à Universidade Federal do

Ceará como requisito parcial para obtenção do

título de doutor em Educação.

Orientadora: Bernadete de Lourdes Ramos

Beserra

Fortaleza-CE

NOVEMBRO/2008

2

Catalogação na Fonte

Bibliotecária Perpétua Socorro Tavares Guimarães

3

FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA GIFFONI

SABER SER, SABER FAZER: TERAPIA COMUNITÁRIA, UMA

EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM E CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA

Tese apresentada à Universidade Federal do

Ceará como requisito parcial para obtenção do

título de doutor em Educação.

Aprovado em: 07 de Novembro de 2008

__________________________________________________________________

Profª. PhD. Bernadete de Lourdes Ramos Beserra - UFC (Orientadora)

__________________________________________________________________

Profª Dra. Eliane Dayse Pontes Furtado - UFC

__________________________________________________________________

Prof. Dr. Gabriel de Santis Feltran - CEBRAP

__________________________________________________________________

Prof. Dr. João Tadeu de Andrade – UECE

__________________________________________________________________

Profª. Dra. Sônia Pereira Barreto – UFC

4

DEDICATÓRIA

Dedico este estudo:

Ao meu esposo Vicente Giffoni, exemplo de dignidade, amor e dedicação

E aos meus filhos queridos

Vicente, Flora e Emanuel, pela paciência em cada dia de espera.

5

AGRADECIMENTOS

À minha avó, Francisca Antônia, com quem primeiro aprendi a noção do acolhimento e

os mistérios do cuidar.

À minha mãe, Eliete Francisca, olhar que me fez ver o mundo com ternura.

Ao meu pai, Chico Alves, exemplo de constância na árdua batalha da vida. Ele me

conduziu a trilhar com afinco essa escalada até aqui.

À minha tia Ritinha, pelas cores do horizonte que imprimiu em meu imaginário

intelectual desde a infância.

A tia Socorro presença meiga em minha época de menina.

Aos meus irmãos Francilene, Francisco e Francinélio Alves, cada qual com sua parcela

de contribuição em minha trajetória.

À D.Matilde, Tia Adelaide, Tia Rita, Margarida, Rita e Luis, minha família presente em

todas as horas.

A Adalberto Barreto, pela inspiração Divina na criação da Terapia,

A Airton Barreto, símbolo de um ideal realizado.

Aos Profs .Henry Campos e Luciano, pela consideração quando coordenadores do

Curso de Medicina da UFC.

Prof.Cláudio Gleidiston, coordenador do curso de Medicina da UFC-Cariri, pela infinita

compreensão e fraterno apoio.

Seu Zequinha, D.Cleinha, Fabiana, Neves que partilharam comigo profundos momentos

de sua vida.

A todos os participantes da pesquisa e membros do Projeto Quatro Varas pela

disponibilidade e carinho.

A Sílvia Lúcia, responsável pelo Centro Popular de Pesquisa e Documentação do

Pirambu(CPDOC).

A Gislene, Laudícia, Cid, Rafael, Davi, Daniele, Eliete, Geisa, Adalgisa e todos que

deram de si para a efetivação deste trabalho.

À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

FUNCAP.

6

À professora Bernadete Beserra

que me conduziu pelos caminhos da Antropologia,

e me incentivou a ir além do conhecido,

atravessar os sentidos do real

buscar o significado oculto

no singular que habita

em cada homem.

Sua ousadia feminina,

corre ao lado da coragem nordestina

de romper limites

explorar fronteiras e destinos

E, em tudo isso, ela me ensina

a mergulhar nas fontes do cotidiano

antes desprovidas de sentido

agora, depois dela, mananciais perenes de sabedoria

e fez mais que isso:

Fez-me reencontrar o prazer da escrita,

O poder das metáforas que eu havia perdido no labirinto do positivismo.

Compartilhou comigo dores e sorrisos,

Mangas, flamboyans, viagens, fotos, filhos

Um blog, a Paraíba, algumas poesias,

Fez tempestades e desertos em minha vida

E fez também caminhos

Cheios de chegadas, repletos de partidas

Mas quem é assim nunca se despede

Será sempre aquela que rima comigo:

Bernadete, Francinete, sim, depois de tudo isso,

se não somos irmãs, somos amigas.

7

EPÍGRAFE

“Cada ser humano é um cosmos, cada indivíduo é uma efervescência de

personalidades virtuais, cada psiquismo secreta uma proliferação de

fantasmas, sonhos, idéias. Cada um vive, do nascimento à morte, uma

tragédia insondável, marcada por gritos de sofrimento, de prazer, por

risos, lágrimas, desânimos, grandeza e miséria. Cada um traz em si

tesouros, carências, falhas, abismos. Cada um traz em si a possibilidade

do amor e da devoção, do ódio, e do ressentimento, da vingança e do

perdão. Reconhecer isso é reconhecer também a identidade humana. O

princípio da identidade humana é unitas multiplex, a unidade múltipla,

tanto do ponto de vista biológico quanto cultural e individual.”

Edgar Morin e Anne Brigitte Kern

8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Dr. Adalberto, sistematizador da Terapia Comunitária.

16

Figura 2: Primeiras reuniões dos direitos humanos da Comunidade Quatro Varas, no inicio da

década de 1980

18

Figura 3: Rua grito de alerta – caminho ao Projeto Quatro Varas

38

Figura 4: Horto, Casa da Cura (à esquerda), casa de acolhimento(à direita) e refeitório(altos) 39

Figura 5: Redes de tucum

40

Figura 6: Casa da cura, vista externa das salas de massoterapia

40

Figura 7: Distribuição das primeiras mudas de plantas para iniciar o horto - 1989

41

Figura 8: Laboratório de ervas da Farmácia-Viva

43

Figura 9: Oca, palhoça da terapia comunitária

46

Figura 10: Vivência da terapia da auto-estima

48

Figura 11: Cartão produzido por uma das crianças no atelier

52

Figura 12: Davi filmando a terapia

53

Figura 13: A "escolinha"

54

Figura 14: Posto do PSF no Projeto Quatro Varas

57

Figura 15: Uma sessão de terapia

59

Figura 16: Dona Zilma, a rezadeira

75

Figura 17: Dona Francisca, massoterapeuta

77

Figura 18: Grupo de teatro, Messias, coordenador do grupo (à direita)

89

Figura 19: Primeiros casebres do Pirambu - 1930

101

Figura 20: Travessa antiga do Pirambu

102

Figura 21: Construções sobre as dunas do Pirambu - 1958

103

Figura 22: Padre Hélio Campos

104

Figura 23: Airton Barreto – 9 /10/2008

108

Figura 24: Uma das primeiras sessões da terapia – 1987 - Adalberto ao centro.

113

Figura 25: 1ª Sessão de Terapia com cadeiras doadas-1988

114

Figura 26: Autoridades no Laboratório do Projeto Quatro Varas

127

9

Figura 27: Seu Zequinha

136

Figura 28: Neves

154

Figura 29: Dona Cleinha

164

Figura 30: D. Cleinha, exercendo a função de massoterapeuta

174

Figura 31: Fabiana

176

Figura 32: Terapia Comunitária na visão de um dos meninos do Atelier

192

Figura 33: Contraste social na visão de um jovem artista do Atelier

198

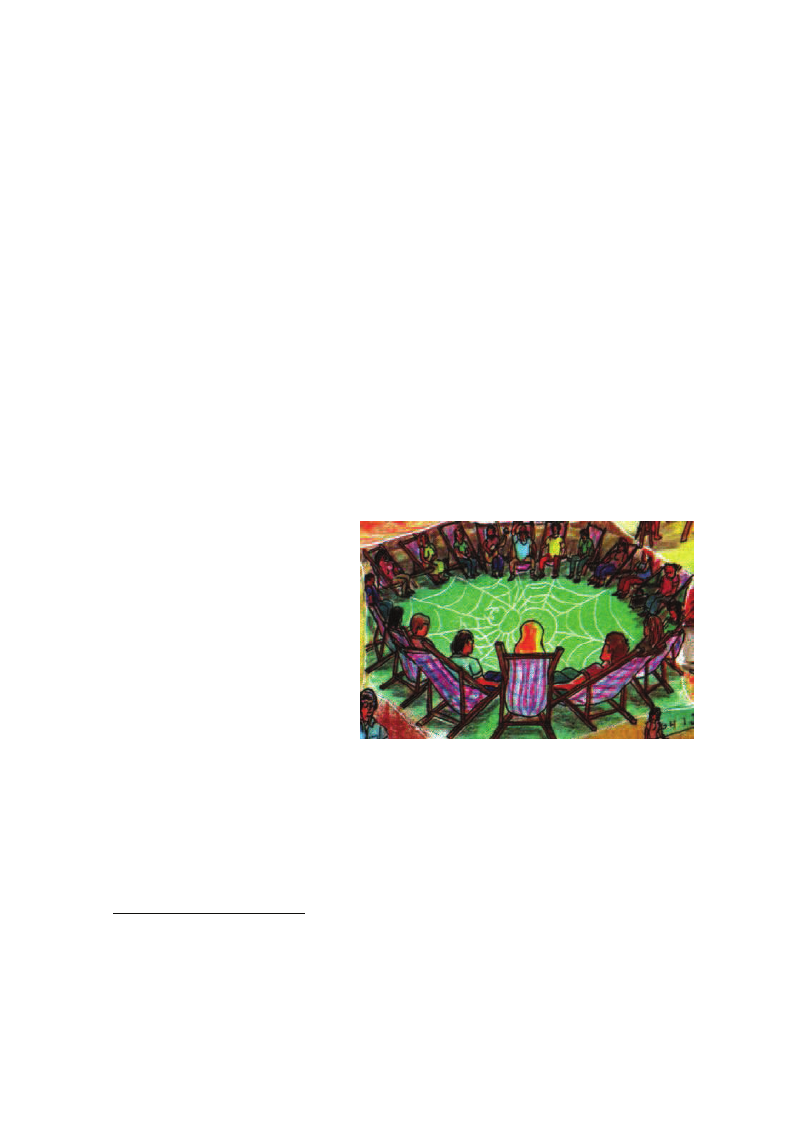

Figura 34: A teia social da Terapia – desenho de um artista do Atelier

210

Figura 35: Cajueiro onde foram realizadas as primeiras terapias – Foto em 20/10/2008

225

Figura 36: Margaret Chan-(OMS) e Adalberto no Salão da Terapia

225

Figura 37: Salão da Terapia – Símbolo da teia de aranha

225

Figura 38: Margaret Chan no Projeto

225

Figura 39: Entrada Casa da Cura

226

Figura 40: Ala de acesso às salas de massoterapia

226

Figura 41: Banho de ervas

226

Figura 42: Sala de massoterapia

226

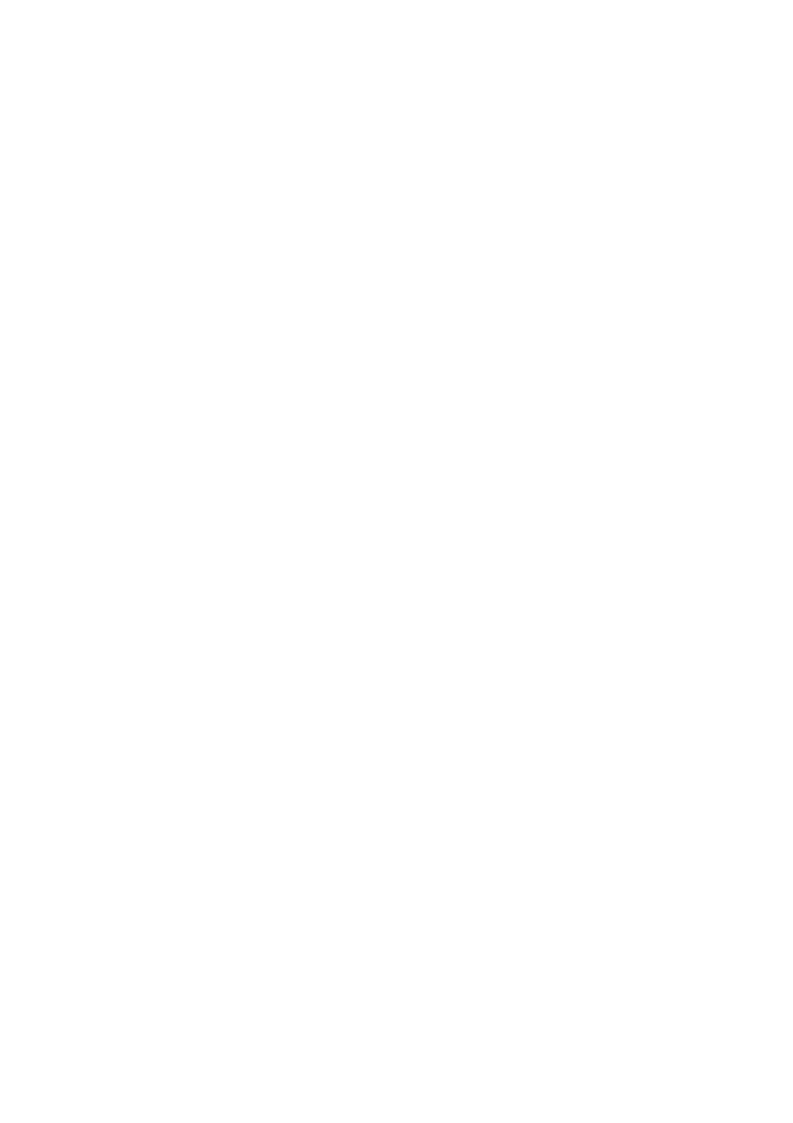

Figura 43: Muro de entrada do Projeto Quatro Varas

227

Figura 44: Sala de reuniões do teatro

227

Figura 45: Estátua simbólica do Índio segurando as Quatro Varas

227

Figura 46: Oca da Terapia Comunitária

227

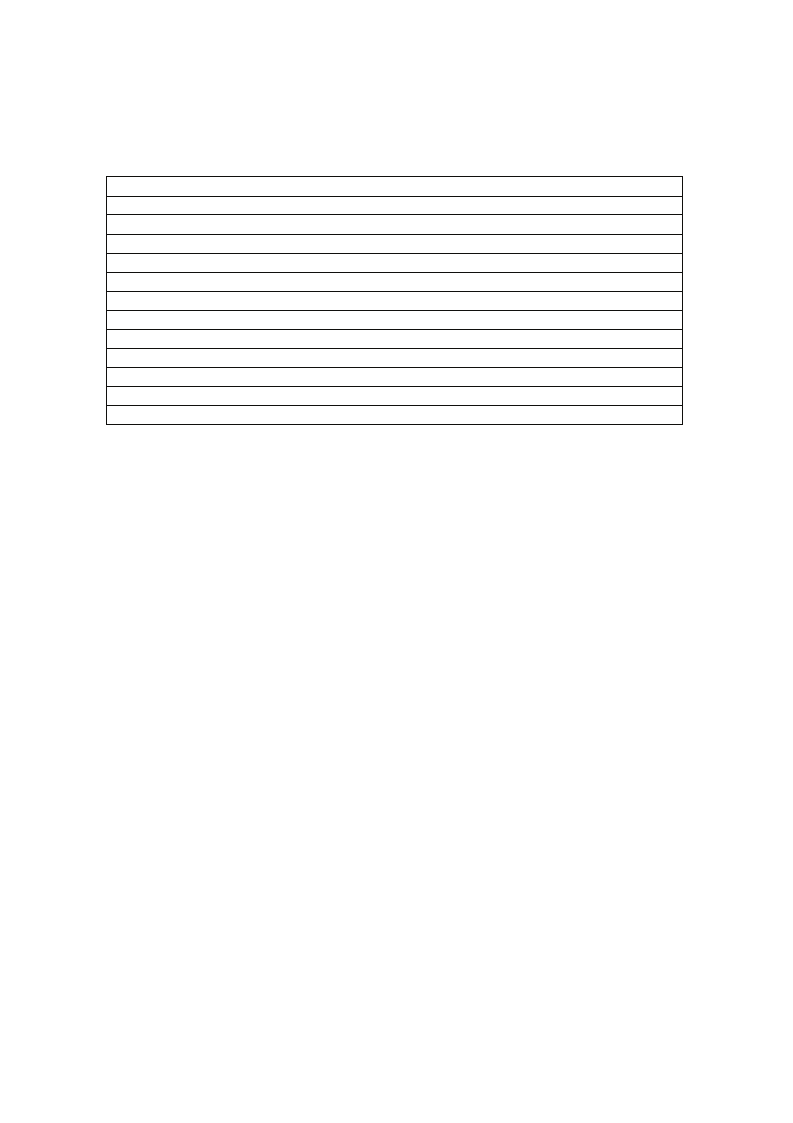

Figura 47: Banner – Produtos da Farmácia Viva 4 Varas

228

Figura 48: Banner – Atividades do Projeto 4 Varas

228

Figura 49: Preparação de medicamentos da Farmácia Viva 4 Varas

228

Figura 50: Equipe do Laboratório da Farmácia Viva 4 Varas

228

Figura 51: Prefeita Luizianne Lins recebe homenagem do Projeto Quatro Varas

229

Figura 52: Prefeita Luizianne Lins (ao centro) e Adalberto(à esquerda) na inauguração da

ampliação da Casa da Cura

229

Figura 53: Posto PSF - 4 Varas - Visão Interna

229

10

Figura 54: Posto PSF - 4 Varas - Visão Interna

229

Figura 55: Adalberto e Presidente Lula, na entrega do Prêmio Valorização da Vida - 22.06.2005

230

Figura 56: Adalberto discurso em Brasília, na cerimônia de entrega do prêmio Valorização da

Vida - 22.06.2005

230

Figura 57: Seu Zequinha na França

231

Figura 58: D. Zilma na França

231

Figura 59: Adalberto e D. Zilma na terapia da auto-estima

231

Figura 60: Adalberto ministra palestra na França juntamente com D. ZIlma

231

Figura 61: Airton Barreto e visitantes

232

Figura 62: Adalberto e visitantes durante a terapia

232

Figura 63: Dr. Diendonné - Representante do Ministério da Saúde de Bourkina Fasso – África;

Dra. Henriqueta Camarotti, coordenadora do MISMEC-DF e membro da ABRATECOM e

Francinete “etnógrafa” à direita.

232

Figura 64: Coleta de dados no Projeto

232

Figura 65: Meninos do Pirambu - 1998

233

Figura 66: Antigo Pirambu - 1953

234

Figura 67: Meninos do Pirambu 2 - 1998

234

Figura 68: Praia do Pirambu - década de 1980

234

Figura 69: Sessão de Terapia ao ar livre - 1987

234

Figura 70: Antigo Salão da Terapia - 1989

234

11

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.............................................................................................................16

CAPÍTULO I – ESBOÇO ETNOGRÁFICO DA TERAPIA COMUNITÁRIA..........37

1.1. Caminho a Quatro Varas..........................................................................37

1.2. Esboço Etnográfico da Terapia Comunitária e sua Teia de Relações

Sistêmicas ................................................................................................39

1.3. Uma Sessão da Terapia Comunitária.......................................................58

CAPÍTULO II – A HISTÓRIA DA TERAPIA COMUNITÁRIA..............................93

2.1. A Terapia Comunitária – Uma Herança dos Movimentos Sociais

do Brasil.....................................................................................................93

2.2. Pirambu, Berço da Terapia Comunitária..............................................101

2.3.

Movimento

de

ocupação:

A

origem

da

comunidade.....................................................................................................107

2.4. O nome da comunidade:Quatro Varas..................................................110

2.5. Dos direitos humanos à terapia comunitária......................................111

2.6 A Terapia Comunitária torna-se Política Pública..................................122

CAPÍTULO III – DE PACIENTE A TERAPEUTA: A RESSIGNIFICAÇÃO DO

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E EMPODERAMENTO NA TERAPIA

COMUNITÁRIA...........................................................................................................135

3.1. Seu Zequinha: “eu aprendi uma experiência: a gente só aprende a nadar

caindo n’água, né?”.........................................................................................135

3.2. “Eu não Aprendi nada em Livro, Aprendi com o Sofrimento, Peia,

Decepção e a Vontade de Vencer.”.................................................................138

3.3. “Apanhei Tanto de Chicote que Aprendi a Dançar o Xote!”..................145

3.4 “Eu vou é lutar!” O Empoderamento como Estratégia

de Sobrevivência.............................................................................................150

12

3.5. Neves: O Resgate das Raízes Culturais.................................................154

3.6. Dona Cleinha: O poder da simpatia.......................................................164

3.7. Fabiana: “Quando termina a terapia, a pessoa sai com a mala cheia de

caminhos...”.....................................................................................................175

3.8. Fabiana, a terapeuta: “‘é carne, osso, pé e pescoço’. Então é assim, teve

carne, teve osso, teve pé e pescoço, é povo.”..................................................190

CAPITULO IV – A TERAPIA COMUNITÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DA

DIMENSÃO POLÍTICA DO HOMEM.......................................................................192

4.1. Do Modelo Biomédico à Construção da Cidadania...............................192

4.2. A Terapia Comunitária, o desenvolvimento do Bios Politikos e a

construção da esfera pública............................................................................196

4.3. O emergir da fala de um sujeito que não contava..................................203

4.4. Consensos e dissensos: a proposta política da Terapia..........................207

CONCLUSÃO..............................................................................................................210

BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................214

ANEXOS.......................................................................................................................220

13

RESUMO

O presente estudo investiga a terapia comunitária, modalidade terapêutica

que faz parte de um Projeto de Extensão do Departamento de Saúde Comunitária da

UFC em parceria com uma ONG, o Movimento Integrado de Saúde Mental

Comunitária (MISMEC). Partindo da relação entre o surgimento da terapia comunitária

e a história dos movimentos sociais em saúde no Brasil, busco identificar até que ponto

ela vem se constituindo como um espaço no qual o diálogo e a palavra são valorizados

como instrumento de transformação social. Procuro desvendar se a participação no

ritual da terapia comunitária contribui para a ampliação da percepção do processo

saúde-doença, aprendizagem da autonomia e desenvolvimento da dimensão política do

homem. A pesquisa de campo foi realizada através da abordagem etnográfica com os

procedimentos da observação participante, entrevistas semi-estruturadas e histórias de

vida. Foram escolhidos como sujeitos 20 participantes da terapia, de ambos os sexos,

com idades que variam entre 27 e 65 anos, procedentes, em sua maioria do bairro do

Pirambu, com nível de escolaridade predominante entre o ensino fundamental e médio.

Os resultados indicam que a terapia comunitária tendo como foco o sofrimento e não a

patologia, possibilita consensos e dissensos entre a medicina oficial e as práticas

populares de cura, promovendo a ressignificação da dor e da doença e a reafirmação da

capacidade de autogestão de itinerários terapêuticos. Desta forma favorece o

empoderamento pessoal e coletivo, apontando alternativas para o enfrentamento do

estresse psicossocial. A partir desses resultados pode-se concluir que a terapia

comunitária é uma instituição ampla cujo grau de complexidade relaciona-se à

multiplicidade de seus objetivos e relações. Caracterizando-se como experiência de

construção de saberes coletivos, ela promove a interação entre diversas práticas

complementares de cura e a formação de uma extensa rede com outras instituições

sociais como Alcoólicos Anônimos, ONGs, participantes de diversas igrejas,

universidades e lideranças comunitárias. Compõe assim uma teia sistêmica de apoio

social voltada para o auto-cuidado e valorização da vida.

Palavras chaves: Terapia comunitária. Educação popular. Movimentos

sociais em saúde.

14

RÉSUMÉ

Cette recherche s’intéresse à la thérapie communautaire, en tant que

modalité thérapeutique faisant partie d’un Projet d’Extension du Département de Santé

Communautaire de l’ Université Fédérale du Ceara (UFC), en partenariat avec une

ONG, le Mouvement Intégré de Santé Mentale Communautaire (Movimento Integrado

de Saúde Mental Comunitária / MISMEC). En partant de la relation entre l’émergence

de la thérapie communautaire et l’histoire des mouvements sociaux dans le domaine de

la santé au Brésil, je cherche à identifier jusqu’à quel point cette relation constitue un

espace de transformation sociale par le biais de ces instruments privilégiés que sont le

dialogue et la parole. Je postule qu’au-delà même d’un changement dans la perception

du processus « santé-maladie », la thérapie communautaire promeut l’apprentissage de

l’autonomie et le développement de la dimension politique de l’homme. L’investigation

sur le terrain a été réalisée dans le cadre d’une démarche ethnographique privilégiant

l’observation participante, des entretiens semi-dirigés et des histoires de vie. Ont

participé à cette enquête, 20 sujets des deux sexes, âgés de 27 à 65 ans, en cours de

thérapie, provenant, en majorité, du quartier Pirambu (Fortaleza/Ceara), et ayant une

scolarité située entre le niveau primaire et celui du collège. Les observations indiquent

que la thérapie communautaire, s’intéressant plus à la souffrance qu’à la pathologie, met

en évidence des consensus et des dissensions avec la médecine officielle et les pratiques

populaires de soin, tout en favorisant une resignification de la douleur et de la maladie,

ainsi que la réaffirmation de la capacité d’autogestion de leurs parcours thérapeutiques

par les patients. De cette manière, elle réaffirme le pouvoir d’implication personnel et

collectif, tout en offrant des alternatives pour affronter le stress psychosocial. À partir

de ces résultats, on peut établir que la thérapie communautaire s’apparente à une

institution ample dont le degré de complexité est à mettre en perspective avec la

multiplicité de ses objets et de ses relations. Se caractérisant comme une expérience de

construction de savoirs collectifs, elle promeut l’interaction entre diverses pratiques

complémentaires de soins et la formation d’un réseau étendu avec d’autres institutions

sociales telles que les Alcooliques Anonymes, des ONG, ainsi que des participants à

divers mouvements religieux, universitaires ou des militants de quartier. Elle constitue

ainsi un vaste réseau systémique dédié au soin de soi et à la valorisation de la vie.

Mots-clés: thérapie communautaire, éducation populaire, mouvements

sociaux dans le secteur de la santé.

15

INTRODUÇÃO

A presença de outros que vêem o que vemos e ouvem o que

ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos.

Hannah Arendt

Quando, em meados de julho de 1987, Adalberto Barreto1, alguns dos seus

alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará e 26 pessoas da

comunidade Quatro Varas no Pirambu iniciaram,

meio inocentemente, o que se tornou depois

conhecido como terapia comunitária, a história já

tinha muitos registros de outras experiências

comunitárias. Os Círculos de Cultura, de Paulo

Figura 1: Dr. Adalberto, sistematizador

da Terapia Comunitária.

Freire2 (1977), por exemplo, inspiraram muitas

experiências que depois se desenvolveram no

Nordeste3 e no Brasil, no âmbito dos movimentos

sociais4 (FREITAS, 2007). Há provavelmente inspirações ainda mais remotas e não

necessariamente lembradas na hora da construção de uma história da terapia

comunitária: o costume indígena da reunião de anciãos ou de outras reuniões mais

abrangentes para a discussão e resolução de problemas.

1 O Professor Adalberto é conhecido no âmbito do Projeto Quatro Varas como “Adalberto”. Por este

motivo, em alguns momentos optarei por este nome, acrescentando por vezes o sobrenome “Barreto”

para me referir a ele neste trabalho.

2 A influência da filosofia de Paulo Freire nas práticas de emancipação popular levadas a cabo no Brasil

nas décadas de 1960 e 1970 é assinalada por Freitas (2007). Muitas das ações emergentes naquele

período, focadas em interações comunitárias e solidárias basearam-se em intervenções formativas e

educativas sob a perspectiva freiriana.

3 Em 1963, em Recife-PE o I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, envolve inúmeros

grupos e movimentos populares em prol da aproximação entre a população e a produção educativo-

cultural.

4 O ideal de uma politização da consciência dos oprimidos através do método da educação popular

fortaleceu os movimentos sociais que surgiram nas décadas 70 e 80, quando a participação popular

passou a representar uma ferramenta indispensável para a superação dos conflitos que a sociedade

brasileira enfrentava naquele período. É neste período que se encontram vários movimentos, como: os

Movimentos de Educação de Base (MEB), ligados à Igreja Católica, os Movimentos de Cultura Popular

(MCP) voltado para projetos artísticos e culturais, os Centros Populares de Cultura (CPC) o movimento

universitário da União Nacional dos Estudantes (UNE). A aliança entre a educação popular, a igreja e a

assessoria de diversas categorias de profissionais e intelectuais no interior dos movimentos sociais no

Brasil será tema de discussão no capítulo II.

16

Diferentemente dos Círculos de Cultura, de Paulo Freire, a terapia

comunitária se beneficiou de um contexto histórico mais favorável às organizações

populares e comunitárias, de tal modo que em apenas 21 anos de existência já se

difundiu bastante pelo Brasil e pelo mundo. Hoje ocupa um lugar de destaque no

cenário das políticas públicas em Saúde no Brasil.

A primeira vez que tomei conhecimento da experiência foi numa das visitas

que fiz ao Projeto Quatro Varas, no ano de 1995. Naquela oportunidade senti

reacenderem em minha mente questionamentos sobre o mecanicismo do modelo

biomédico, surgidos desde que ingressara no curso de medicina da UFC em 1980.

Assim, a cada novo contato com o Projeto Quatro Varas, passava a refletir um pouco

mais profundamente sobre a possibilidade de realizar um estudo com a terapia

comunitária como tema. Essa idéia veio viabilizar-se a partir do doutorado que iniciei

em março de 2004.

No decorrer da pesquisa, interessada em contextualizar o surgimento da

terapia, descobri que, não por acaso, ela nasceu de um movimento social iniciado em

1985 por posse de terras, na favela do Pirambu, em Fortaleza-CE5. As sessões tiveram

início em 1987, sendo institucionalizadas por Adalberto no ano de 1988, através de um

Projeto de Extensão do Departamento de Saúde Comunitária da UFC6. Logo em seguida

o projeto de extensão é vinculado a uma ONG, o Movimento Integrado de Saúde

Mental Comunitária (MISMEC).

Cria-se assim um programa de atenção à saúde comunitária que leva em

conta os aspectos biológicos, psicológicos, inter-relacionais e ambientais, considerando

as peculiaridades e os recursos da cultura local. O MISMEC é uma entidade sem fins

lucrativos, com estatuto social registrado no 3o R.P.J. de Fortaleza-CE, em 08 de

setembro de 1995 sob o Nº 112222 que presta à comunidade diversos serviços de

prevenção por meio de práticas complementares de cura que incluem a terapia

comunitária, a terapia da auto-estima, massagens terapêuticas, fitoterapia, rezas e outras,

5 A história desse movimento e suas implicações na origem da terapia comunitária será tema do segundo

capítulo.

6 Ao longo do texto refiro-me simplesmente ao “Projeto”, ou “Projeto Quatro Varas” para falar do Projeto

de Extensão do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC. A denominação

simples de “Quatro Varas” utilizarei quando me reportar à comunidade onde fica a sede do Projeto

Quatro Varas. Ela é uma das 110 comunidades organizadas do bairro do Pirambu, compreendido entre o

bairro Barra do Ceará e o antigo kartódromo e conta com a população atual de 250.000 habitantes.

Disponível em: http://www.4varas.com.br/historico.htm. Acesso em 13 de out de 2008. A origem do

nome “Quatro Varas” será esclarecida posteriormente no Capítulo II.

17

além de atividades educativas e sociais como a escolinha alternativa e o grupo de teatro

para crianças e adolescentes.

Em sua origem, a

terapia consistia em uma

reunião informal de pessoas

da comunidade Quatro Varas

com Adalberto e seus alunos.

Ela se configura inicialmente

como espaço de escuta e vai

se constituindo ao longo do

tempo, numa abordagem

Figura 2: Primeiras reuniões dos direitos humanos da

Comunidade Quatro Varas, no inicio da década de 1980

terapêutica e preventiva em

saúde mental, na qual as

pessoas se cuidam e se

transformam, através do uso da palavra, da formação de vínculos e de redes de apoio

social. Utilizo o conceito de redes sociais de Scherer – Warren (1993, p. 104) que inclui

tanto organizações formais como também as redes de relações informais que

“conectam” núcleos de indivíduos e grupos a uma área de participação mais ampla”.

Tendo em suas bases elementos da pedagogia de Paulo Freire7, a terapia

comunitária foi se desenhando sobre três pilares principais: a abordagem sistêmica,8 a

teoria da comunicação de Watzlawick (1967)9 e a antropologia cultural10 às quais se

agregam a teoria da resiliência11, noções de psicanálise, traços de xamanismo12 e

princípios político-filosóficos relacionados aos direitos humanos. As influências dessas

7 Um dos pontos da filosofia de Freire (1977) que podem ser identificados com os pressupostos da terapia

comunitária diz respeito ao seu envolvimento com as pessoas pertencentes das classes subalternas,

exploradas e sem a mínima condição de sobrevivência no sentido de trabalhar para desenvolver a crença

na possibilidade de melhoria em suas vidas a partir do momento em que poderiam fazer uma leitura

crítica do mundo e transformá-lo.

8 Segundo essa teoria, cada elemento que faz parte de um sistema influencia o outro, sendo também por

ele influenciado.

9 Essa teoria faz a diferenciação entre comunicação verbal e não-verbal e se fundamenta no pressuposto

de que todo comportamento tem valor de comunicação. Na terapia por exemplo, os sintomas físicos

podem estar manifestando um sofrimento que não é expresso verbalmente.

10 A Antropologia traz para a terapia a consideração dos hábitos, costumes e crenças presentes na

subjetividade humana e que portanto devem ser levados em conta na percepção do processo saúde-

doença.

11 Resiliência: Na psicologia e na sociologia a resiliência pode ser entendida como a capacidade

demonstrada por pessoas ou grupos para resistirem a situações adversas sem perderem o seu equilíbrio,

Capacidade de construir-se positivamente frente às adversidades (TAVARES, 2001).

12 O xamanismo compreende um conjunto de práticas de cura de origem indígena que reúnem religião e

mitos.

18

correntes teóricas no desenvolvimento da terapia serão apresentadas ao longo dos

capítulos, concomitantemente à apreciação dos resultados da pesquisa.

Para explicar mais detalhadamente o interesse que a terapia me despertou

logo no primeiro momento em que a conheci até chegar a ser objeto do presente estudo,

farei uma retrospectiva de minha trajetória pessoal e profissional, começando pelas

primeiras inclinações que tive para a área de saúde.

Na realidade, a identificação começou porque eu sempre gostei de “cuidar”

das pessoas. Diante de uma lágrima, um suspiro ou qualquer expressão de sofrimento,

nunca consegui ficar indiferente. Desde cedo, esse jeito de ser foi se definindo num

propósito de ser médica, até que, num dado momento, passei a dedicar a esse objetivo a

maior parte de minha energia. Em março de 1980, aos dezoito anos, entrei na Faculdade

de Medicina esperando que algo misterioso viesse a acontecer dali em diante. Na

expectativa de conhecer o ser humano e aprender a lidar com ele, via nas vestes brancas

que se usava nas aulas de laboratório, o símbolo de uma sagrada missão.

No entanto, meu entusiasmo arrefeceu-se à medida que fui me deparando

com uma abordagem positivista cujo alvo era o sintoma e o objetivo central, a eficácia

das intervenções clínicas e prescrições farmacológicas. Não me conformava com o fato

dos pacientes serem tratados como “casos clínicos”, dentro de uma visão na qual as

doenças eram resultado da ação de um agente patogênico que acometia o sujeito isolado

de sua experiência existencial. Para mim, cada pessoa que atendia no ambulatório

escondia uma vida cheia de nuances e com algumas delas cheguei a conversar coisas

muito diferentes da rotina médica. Compartilhar suas histórias era algo que me ajudava

a superar a aridez do curso, que, apesar dos conflitos, consegui concluir em 1986.

Depois disso, decidi continuar minha busca por uma medicina humanística e

em 1987 me inscrevi para o concurso da Residência Médica em Psiquiatria13, esperando

aprofundar-me no estudo da subjetividade do homem em toda a sua complexidade. Mas

isto de fato não se deu e, já ao final do primeiro ano, percebi que as cores que eu pintara

no horizonte esmaeciam cada vez que percorria os pátios desérticos do hospital, onde os

pacientes se dispersavam sob o sol, sucumbindo à espera de nada. Logo me dei conta de

que não desvendaria os segredos do psiquismo daqueles seres humanos a quem restava

apenas a reclusão e os remédios que eram obrigados a tomar, religiosamente.

13 A Residência funcionava no Hospital de Saúde Mental de Messejana (HSMM), pertencente à Fundação

de Saúde do Estado do Ceará – FUSEC.

19

A percepção de vidas reduzidas a objetos de intervenção clínica aniquilava

meus sonhos da infância, minando a disposição de seguir em frente. Procurava os

professores mais abertos, fazia leituras alternativas e refletia sobre minha sensação de

impotência, me questionando como poderia contribuir para que tivessem um melhor

prognóstico. Um dia, despertei para a necessidade de ir mais além do que apenas

observar e comecei a analisar mais detidamente a situação à luz da história das políticas

de Saúde Mental no Brasil e no mundo.

Engajei-me na Sociedade Cearense de Psiquiatria (SOCEP) que, àquela

época, discutia o movimento da reforma psiquiátrica já em andamento no Brasil,

embora mais tardiamente que em outros países como, por exemplo, a Itália, que desde

1961 já era palco do movimento “Psiquiatria Democrática”, comandado pelo psiquiatra

Franco Basaglia14, da cidade italiana de Gorizia (AMARANTE, 1996). No Brasil, a

Reforma só viera a tomar alguma consistência a partir da conjuntura política que se

instalara em fins da década de 1970, emergindo junto ao movimento contra a ditadura

militar instalada em 1964. Tomando conhecimento desses aspectos, fui compreendendo

porque, no Brasil, a Reforma criticava não apenas a abordagem autoritária da Psiquiatria

tradicional, mas também combatia todas as formas de repressão. (AMARANTE, 1995).

A questão era muito mais política do que até então me parecera. E, embora

eu não me entregasse de forma ativa ao movimento, começava a entender suas

implicações na luta da sociedade civil que, na época, pleiteava as eleições diretas e a

convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte.

A Reforma Psiquiátrica significava também uma luta pelo resgate da

cidadania15, palavra aqui utilizada no sentido do exercício dos direitos e deveres do

cidadão enquanto membro de uma sociedade. Para isso, a batalha inicial era pela

desmedicalização progressiva da doença mental, que só seria viável com a abertura à

participação de outros atores como líderes comunitários, agentes religiosos e outros que

14 Basaglia transformou um hospital psiquiátrico numa comunidade terapêutica, realizando mudanças

profundas tanto no modelo de assistência psiquiátrica quanto nas relações entre a sociedade e a “loucura.

Influenciado pela obra de Foucault, História da Loucura na Idade Clássica, passa a defender a "negação

da psiquiatria" como discurso e prática hegemônicos sobre a loucura. Em 1970, foi nomeado diretor do

Hospital Provincial na cidade de Trieste, iniciando o processo de fechamento daquele hospital

substituindo-o por uma rede territorial de atendimento, da qual faziam parte serviços de atenção

comunitários, emergências psiquiátricas em hospital geral, cooperativas de trabalho protegido, centros de

convivência e moradias assistidas. No ano de 1973, a Organização Mundial de Saúde – OMS, credenciou

o Serviço Psiquiátrico de Trieste como principal referência mundial para uma reformulação da assistência

em saúde mental. Disponível em: www.ifb.org.br/franco_basaglia.htm - 28k - Acesso em 08 nov. 2007.

15 O conceito de cidadania aparece em diversas oportunidades ao longo do texto e será abordado de

acordo com o desenvolvimento da temática em foco em cada capítulo.

20

entrariam em cena, com o objetivo de redirecionar o foco da intervenção médico-

hospitalar para ações que levassem à inserção do paciente na comunidade.

Envolvida com essa questão, em 1988, fui eleita chefe dos residentes e tive

oportunidade de representar o Hospital de Saúde Mental de Messejana em um fórum de

discussão com as lideranças comunitárias da 8a Região Metropolitana de Fortaleza,

visando a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste evento, participei da

elaboração de um projeto em que se articulava a psiquiatria com os demais serviços de

saúde, incluindo a atenção materno-infantil, o atendimento preventivo aos jovens, além

de apoio psicossocial a adultos e idosos.

O modelo teria de ser construído, uma vez que não estava totalmente

definido. A idéia era promover a relação entre os movimentos populares locais e os

profissionais de saúde dos serviços no planejamento das práticas cotidianas, com vistas

a um melhor enfrentamento da complexidade dos problemas de saúde mental. Acontece

que, como os serviços vinham se organizando com base na visão tradicional adotada

pelos órgãos do antigo Sistema de Saúde, certamente ofereceriam resistência ao

intercâmbio entre o saber popular e o saber técnico. E assim, devido às dificuldades

políticas e econômicas que relegavam os novos ideais do SUS à categoria de utopia e

submissão a outras experiências já “consagradas”, o projeto não chegou a ser efetivado.

Diante de mais uma desilusão e, como naquela época ignorava as dinâmicas

mais profundas da vida social, desmotivei-me a ponto de desistir da militância e entrar

numa fase de aversão à política que me devolveu às atividades “científicas” da

residência. Era um período em que chegaram novos preceptores, com cursos de pós-

graduação no exterior e convidaram os residentes para seminários e grupos de estudo

em que poderiam conhecer idéias inovadoras na abordagem da saúde mental.

Resolvi participar do grupo da etnopsiquiatria, 16 que relacionava as doenças

psíquicas às questões culturais. O que me levou a escolher esse grupo foi a lembrança

de Dona Eufrásia, uma senhora de sessenta anos, que eu estava acompanhando na

enfermaria há quase dois meses. Com diagnóstico de esquizofrenia crônica, ela vivia há

anos isolada num pavilhão, com poucos registros de sua história e sem maiores

investimentos científicos por parte da equipe. Distante do mundo, permanecia em total

mutismo quando deparei com seu nome na lista de meus pacientes. Após exaustivos

esforços para me comunicar com ela, um dia percebi que balbuciava o nome de uma

16 Essa abordagem integra a dimensão cultural do problema psicológico à análise dos funcionamentos

psíquicos internos.

21

filha e, numa das visitas, observei de longe que fazia gestos como se estivesse

cavalgando.

Com os subsídios colhidos no grupo de estudo, comecei a utilizar uma

abordagem diferente e, em conversas informais ia reunindo algumas de suas frases

soltas sobre “viver num sítio”, “usar vestido estampado”, coisas que me faziam

imaginar o contexto em que vivia, antes de vir para o hospital. Tentando dar realidade a

esses fragmentos de sua história, mandei fazer um vestido com tecido florido, desses

que donas-de-casa do interior costumam usar. Ao vesti-lo, esboçou o único sorriso que

vi emergir em seu rosto e que me motivou a redobrar os esforços para preencher as

lacunas de seu prontuário como se fizesse uma colagem com os pedaços recortados de

sua vida.

Apesar de discreta, a melhora de Dona Eufrásia me mostrou a importância

dos elementos contextuais da vida dos pacientes e confirmou minha opção pela

etnopsiquiatria. Numa das reuniões, ouvi falar de uma abordagem desenvolvida no

hospital psiquiátrico Avicenne, na cidade de Bobigny na França, pelo psiquiatra George

Devereux. Ele atendia junto a uma equipe multidisciplinar pessoas e grupos socialmente

excluídos, especialmente migrantes, levando em conta seu aporte cultural. Naquele

momento, inspirada na proposta de Devereux (1970) me motivei a intensificar a busca

por abordagens alternativas em saúde mental.

Antes mesmo de concluir a residência, iniciei a especialização em

Homeopatia e me inscrevi num curso de formação em Psicodrama. Queria superar os

limites do paradigma mecanicista para que não me acompanhassem no alvorecer de

minha vida profissional como psiquiatra. Não conseguia me imaginar atendendo em

ambulatórios públicos lotados e sem privacidade, filas e filas de pacientes que viriam

apenas receber a “receita” dos seus “remédios controlados”. Sonhava com uma prática

diferenciada, na qual iria utilizar psicofármacos de forma restrita, priorizando

medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, associados à psicoterapia.

Estava totalmente voltada para a busca de uma medicina holística17 quando

ouvi falar de um curso de formação em “Terapia Familiar Sistêmica”, a ser ministrado

pelo psiquiatra Adalberto Barreto, que retornara do doutorado em Antropologia na

França. De imediato, associei a proposta do curso ao enfoque da etnopsiquiatria e

depois constatei que, de fato, na abordagem que ele preconizava, os sintomas eram

17 O conceito de holismo a que estou me referindo é aquele que preconiza uma medicina que leva em

conta as diversas dimensões humanas.

22

considerados como uma linguagem com significados culturais que deveriam ser

interpretados de acordo com o contexto de vida do sujeito.

Além dos importantes subsídios que o curso trouxe à minha prática

psiquiátrica, a convivência com Adalberto fortaleceu minha afinidade com o campo das

ciências humanas, me direcionando também para a vida acadêmica, na qual só vim

mergulhar anos depois, porque, antes disso tive de trilhar outros caminhos.

Desenvolvi atividade de consultório até fevereiro de 1995 quando decidi

fazer mestrado na área de Educação. A escolha foi motivada pela grande incidência de

sintomas psicossomáticos em crianças e adolescentes com problemas de adaptação à

escola. Decidi investigar o assunto em minha casuística, por meio de uma pesquisa

denominada “o aluno em situação de avaliação escolar: a psicodinâmica do estresse na

linguagem psicossomática.” A natureza transdisciplinar do tema demandava, além de

um orientador da área de educação, um co-orientador da área de saúde. Fui procurar

Adalberto, já então docente da Faculdade de Medicina da UFC e encontrei-o no

Pirambu, onde coordenava um Projeto de Extensão do Departamento de Saúde

Comunitária da UFC, o “Projeto Quatro Varas”, criado por ele, em 1988. E assim, sem

me dar conta, estava dando meus primeiros passos em direção à terapia comunitária.

No momento em que cheguei, ele estava com os alunos que se preparavam

para sair, uma vez que já era quase cinco horas da tarde e haviam concluído suas

atividades. Adalberto logo me reconheceu apesar de nos termos visto pela última vez

há mais de seis anos, no curso de terapia familiar. Mostrou-se bastante solícito, como de

costume, e ouviu com atenção eu explicar por que precisava de um co-orientador para

minha dissertação de mestrado. Após me fazer algumas perguntas, aceitou meu convite

e, em seguida, percebendo que eu estava meio curiosa a respeito do que fazia ali, me

levou a conhecer as diversas áreas do Projeto Quatro Varas, enquanto conversávamos

sobre a temática que eu estava estudando.

Num breve passeio a pé, ia mostrando as atividades que aconteciam no

momento, como a oficina de desenho para crianças e adolescentes, as massagens

terapêuticas e a rádio comunitária. Ao contornar o pequeno lago que separa a Casa da

Cura18 dos canteiros da farmácia-viva, o aroma das ervas medicinais recém-aguadas me

transportou à infância no interior da Paraíba. Quase podia sentir o cheiro do xarope de

18 A Casa da Cura é um espaço reservado a atendimento de pessoas em estado de estresse, que necessitam

de tratamentos como: massoterapia, banhos de ervas e rezas. Será apresentada com detalhes no capítulo I,

que traz a etnografia da terapia.

23

imburana ainda morno que minha avó aprendera a preparar com seu pai, raizeiro

conhecido no sertão como “Padrinho Antônio”. Numa espécie de transe, aquele cenário

meio mágico me trazia a voz dela me ensinando as rezas que Padrinho Antônio fazia

para curar meninos com “quebranto e mau-olhado”. Parei de caminhar por um momento

como se estivesse meditando.

Absorta nas lembranças viajava no tempo, sem me dar conta de que

Adalberto ressaltava agora os detalhes das recentes construções, como se falasse a um

visitante ilustre. Encabulada, pela ausência momentânea, saí subitamente das

reminiscências e passei a ouvi-lo atentamente. Falava dos projetos que a comunidade

tinha para o futuro, das ampliações necessárias e das doações que haviam conseguido.

No pequeno trajeto, senti-me acolhida também pelas pessoas que ele ia me

apresentando, o que aumentou meu encantamento com aquele lugar. Enquanto

caminhávamos de um canto a outro do terreno, delimitado apenas por uma cerca que

permitia ver a praia bem à frente, tentava resistir à tentação de cruzar o pequeno portão

de madeira envelhecida e caminhar descalça na areia cuja maciez me seduzia. E assim,

durante toda a visita, tive a sensação de que voltaria ali outras vezes.

Além da paisagem natural, a beleza rústica das construções de carnaúba, a

leveza das redes de tucum balançando ao vento e o jeito simples das pessoas fizeram

com que eu me identificasse logo com o Projeto Quatro Varas. E o que mais me marcou

nesse reencontro com Adalberto foi o fato de constatar que ele era um médico diferente,

que, apesar de ser bastante conceituado no meio profissional, falava a linguagem do

povo e demonstrava gostar mesmo de estar na comunidade. Fiquei ainda mais admirada

quando soube que ele havia criado uma abordagem terapêutica que poderia, talvez,

curar meu desencanto com o modelo biomédico: a terapia comunitária.

A surpresa de conhecer um novo método de terapia em grupo, em algo

pouco semelhante ao que eu imaginava ser o trabalho de Devereux(1970) na França e

desenvolvido no seio de uma população “carente”19, me deixou tão impressionada que,

dias depois, quis voltar lá e pouco a pouco transferi para lá minhas orientações, dado

que Adalberto também preferia conversar ao ar livre ao invés das salas fechadas da

faculdade de medicina da UFC.

Enquanto o esperava, ou após o horário de minha orientação, geralmente eu

ficava conversando com alguém da comunidade a respeito da terapia e de outras

19 A palavra “carente” está entre aspas para especificar que fazia parte de meu vocabulário àquela época.

Hoje não mais a utilizo para me referir à população menos favorecida.

24

atividades oferecidas pelo Projeto. Motivada a participar de alguma forma daquele

trabalho, cheguei a realizar voluntariamente, durante três meses, um grupo semanal de

autoconhecimento com os jovens que participavam da oficina de desenho.

Numa das tardes de quinta-feira em que eu estava lá para uma reunião extra

com o monitor desse grupo, chamaram-me para assistir à terapia que já ia começar. O

movimento das pessoas que chegavam, umas mais arrumadas, outras mais à vontade,

entrando devagar, conversando baixinho, como se estivessem num culto religioso. O

som suave de um violão que vinha de dentro da palhoça criava um clima de

naturalidade que me convidava a participar.

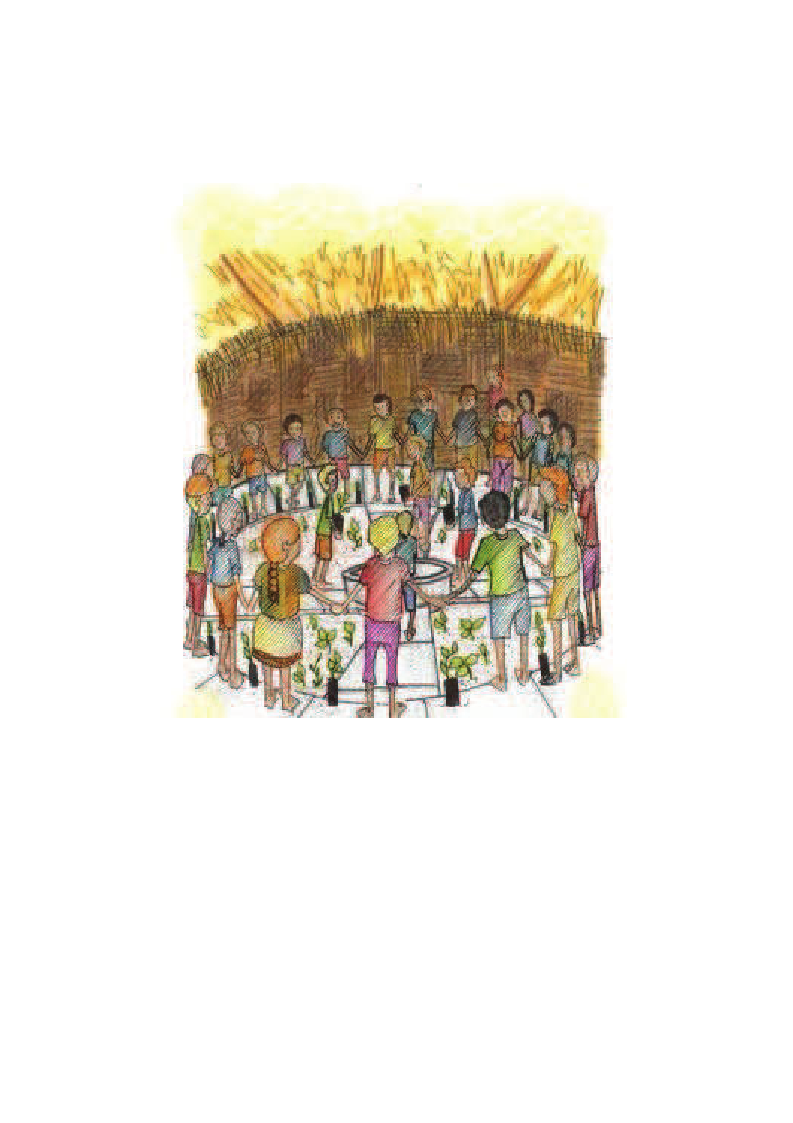

Na intimidade da palhoça, a luz azulada proveniente do vitral incrustrado no

teto de palha tornava o ambiente muito aconchegante. Escolhi uma das cadeiras de

madeira crua, dispostas em círculo e, tentando me comportar como todos que ali

estavam, me preparei para participar. Não esperava que naquele dia, muito mais que

tecer interpretações teóricas sobre o método, eu vivenciaria sentimentos que me trariam

profundas reflexões. Os relatos que ouvia de algumas pessoas soavam de forma

diferente dos simples sintomas que eu costumava ouvir. Eram partes de uma história de

pobreza e violência, o testemunho da força que faziam para enfrentar o desafio de seu

cotidiano.

Como médica, achava um pouco estranho estar ali, lado a lado com os

“pacientes”, partilhando acontecimentos que surgiam contundentes e cheios de vida,

diferentemente de como chegariam a mim, num ambiente de atendimento psiquiátrico

formal. Mas, se por um lado a situação me causava certo desconforto, por outro, me

mostrava várias nuances que eu ainda não havia percebido, principalmente o fato de

que, ali reunidas, aquelas pessoas se sentiam mais capazes de superar suas dores,

enfrentavam juntas o seu sofrimento.

No decorrer da sessão, diversas vezes me emocionei ao ouvir músicas que

conhecia desde criança, por sentir o toque de mãos nas minhas e ver lágrimas

misturadas a fervorosas preces, que reacenderam meus antigos anseios por uma prática

médica que pudesse incluir o calor da pele durante um abraço, o cheiro de perfume

barato, os gestos de solidariedade e os lampejos de sabedoria que eu via emergir

inesperadamente do coração de pessoas tão simples. Tudo isso me fez perceber na

terapia a força e a beleza de um parto natural.

Após esse primeiro contato, tive a impressão de que experiências como

aquela poderiam diminuir o hiato entre curadores e aqueles que buscam a cura. E, não

25

sei se foi mais pelo sentimento ou pela razão, que ainda antes de finalizar o mestrado,

senti o desejo de conhecer mais a fundo a terapia e essa idéia brotava dentro de mim

como as ramas de uma semente há muito adormecida na terra árida do sertão.

Teria começado imediatamente a elaborar um projeto para submeter à

seleção do doutorado logo que terminasse de escrever a dissertação do mestrado, não

fosse a necessidade de retornar à atividade de consultório e dar prioridade aos três filhos

pequenos. Assim mesmo, sempre que podia, trabalhava na elaboração do projeto de

pesquisa, cujo objeto era o Projeto Quatro Varas e o foco, a terapia comunitária. Com

esse objetivo decidi cursar, como aluna especial, uma disciplina de “Introdução à

Pesquisa Etnográfica” no Programa de Doutorado em Educação na UFC. As leituras

sugeridas e as discussões das quais participei vieram ampliar minha compreensão das

relações entre cultura e sociedade, contribuindo para a construção das primeiras

questões de pesquisa que giravam em torno do diálogo entre o modelo biomédico e o

saber popular.

Estava nesse processo quando, em 2002, Adalberto me incentivou a fazer

concurso para lecionar na disciplina Saúde Comunitária em um novo curso de Medicina

que a UFC havia inaugurado em 2001, na cidade de Barbalha - CE. Tive de ir morar na

região do Cariri e trabalhar com a saúde da comunidade rural, experiência que me

colocou em contato com a riqueza das práticas populares de cura ali existentes e me

trouxe uma maior compreensão da relação entre os aspectos culturais e o processo

saúde-doença. Nessa época, entrei em contato com as idéias de Laplantine (1973),

Helman (2003), Minayo (1992), que subsidiaram encontros e seminários com temas de

antropologia médica e também algumas pesquisas de campo que realizei. A partir daí,

elaborei um projeto de extensão que se chamou “Assistência Comunitária em Saúde”, e

visava resgatar e incentivar a cultura da medicina popular20.

A vivência como docente ao mesmo tempo em que serviu para amadurecer

um pouco mais minha visão histórica das políticas de saúde no Brasil (SOARES, 2001)

e a formar uma opinião mais crítica sobre a hegemonia do modelo biomédico

(CASTIEL,1994; LUZ, 1995), também dificultou minhas idas ao Projeto Quatro Varas.

Nos dois primeiros anos fiz apenas três ou quatro visitas mas, cada vez que voltava de

20 O projeto registrado sob nº QA00. 2003. PS.0743 envolvia professores e alunos da faculdade de

medicina da UFC em parceria com instituições públicas locais (Escola Agrícola do Crato e Empresa

Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA) – Seção Cariri) e lideranças comunitárias integrava ações em

saúde comunitária desenvolvidas nos municípios de Crato-CE e Barbalha - CE. As ações consistiam em

incentivar o conhecimento, o cultivo e o uso de plantas medicinais e o resgate de outras práticas populares

de cura, especialmente aquelas voltadas para a religiosidade, aspecto muito presente na região.

26

lá, trazia novas idéias para o projeto de doutorado e fortalecia minha crença na

importância da terapia para a população do Pirambu.

Pensando em contribuir para sua inserção no campo das práticas populares

de cura no Brasil, construí um projeto inicial vinculando a terapia ao campo da Saúde

Comunitária e, em março de 2004, consegui ingressar no programa de doutorado em

Educação na UFC. Escolhi como metodologia a abordagem etnográfica porque havia

conhecido, um ano antes, a Professora Bernadete Beserra, uma socióloga recém-

chegada de seu doutorado em Antropologia nos Estados Unidos. Ela havia sido minha

professora na disciplina “Introdução à Pesquisa Etnográfica”, que me abriu um universo

de viagens a culturas e horizontes diferentes de meu mundo “positivista”, como ela dizia

umas vezes brincando, outras me desafiando. Não sei se foi por conta das teorias sociais

e antropológicas das quais ela se mostrava profunda conhecedora ou por seu jeito de ser

que desde então passei a vê-la como futura orientadora.

Aprendi com ela e com os autores que ia me apresentando a visitar outras

realidades, inclusive a minha, a conhecer o “distanciamento antropológico” que se

tornou, para mim, uma instância salvadora e uma possibilidade de conseguir realizar

uma investigação científica sobre a terapia. Com Malinovski (1976), Geertz (1989),

Evans - Pritchard (1978), pude começar a dar pequenos mergulhos naquilo que se

chama “ponto de vista do outro” situando-o em seu contexto. A antropologia me

permitia enxergar novas dimensões da terapia e de seus sujeitos. Comecei então a

construir um novo posicionamento, a definir uma nova postura21.

A pesquisa de campo teve início em fevereiro de 2005. A essa altura já

havia cursado a maior parte das disciplinas do doutorado, me familiarizando com a

questão da relação entre saúde e educação, por intermédio de autores que discutiam a

educação popular como Paulo Freire (1977, 1992), Vasconcelos (1997), Valla (2000) e

outros. Essas leituras me despertavam para a questão da escuta à fala das classes

populares e me levavam a perceber a terapia como uma experiência de construção de

saberes coletivos (VALLA, in COSTA, 1998).

Comecei a identificar mais ainda a intersecção entre a terapia comunitária e

o enfoque da educação popular quando me dei conta das relações da terapia com as

21 Quero ressaltar a influência da compreensão da relação pesquisador-pesquisado, evidenciada no artigo

de Beserra, "Quem Pode Representar Quem? E Sentimentos e Relações de Poder numa Pesquisa de

Campo" Etnia, Olavarría, Argentina. 46-47:27-43, 2004.

27

outras atividades existentes no projeto como a terapia da auto-estima, a massoterapia, a

fitoterapia. Vi que havia ali um verdadeiro sistema alternativo ao modelo biomédico que

envolvia uma série de atores e funções sociais em torno da questão da doença e da cura.

Desta forma, o foco central do estudo que antes consistia em compreender

até que ponto a terapia questionava a hegemonia do modelo biomédico e quais suas

possíveis contribuições para ampliação da percepção do processo saúde-doença, ia se

ampliando para incluir os aspectos educacionais e sociais nela existentes. Com essa

percepção, passei a direcionar a pesquisa para investigar a terapia comunitária como

um movimento emergente das classes populares e representativo da luta por mudanças

na área de saúde comunitária, como um esforço coletivo de busca por caminhos

alternativos para o enfrentamento do estresse em suas diversas nuances.

Enquanto prosseguia nessa tarefa, acompanhava a peleja de Adalberto pela

afirmação da terapia no meio acadêmico cearense, no qual ele enfrentava atitudes de

indiferença ou hostilidade, às vezes expressa em críticas. A constatação dessa batalha

me levou a buscar o entendimento dos aspectos sociais e políticos do contexto em que

ela surgiu, no ano de 1987, época em que o processo da reforma psiquiátrica convivia

com a efervescência de diversos movimentos sociais nas periferias das grandes cidades.

Após vários anos de luta, a reforma psiquiátrica consegue algumas vitórias.

No plano político, por exemplo, o Senado Federal, aprova o projeto de lei Nº 3.657, de

1989, que inicia a desativação dos complexos manicomiais, substituindo-os por serviços

abertos e centros de convivência, com terapêutica multidisciplinar. E, efetivamente, em

quase todos os estados do Brasil iniciam-se mudanças na assistência à saúde mental. No

Ceará, a reforma contou com o respaldo na lei estadual de 29 de julho de 1993, que

levou à implantação de vários Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) — em diversas

cidades do Estado e na Capital, Fortaleza.

Além dos CAPS, onde equipes multiprofissionais passam a trabalhar

visando a prevenção, a integração dos sujeitos e a busca de restaurar sua cidadania,

paralelamente surgem novos espaços e experiências de curas coletivas. A terapia

comunitária foi uma destas atividades pioneiras, era inovadora sua proposta de articular

a Medicina tradicional e popular com ações educativas.

Reformulei várias vezes meus objetivos para inserir questões que me

levassem a entender como os fatores contextuais contribuíram para o formato que a

terapia foi assumindo, e até que ponto estes fatores influenciaram os diversos modos

pelos quais ela se propunha a promover transformações individuais e coletivas.

28

Um dos aspectos daí emergentes, que só percebi depois de coletar alguns

dados e que veio aprofundar a investigação, suscitando novas questões de pesquisa, foi

a hipótese da construção da cidadania no ambiente da terapia. Dei-me conta dessa

possibilidade ao perceber que parte dos freqüentadores mais assíduos também

participavam do Movimento Integrado de Saúde Comunitária (MISMEC)22, exercendo

muitas vezes posições de comando. Isso me levou a questionar se a participação na

terapia favorecia o engajamento político e se ela potencializava o desenvolvimento de

habilidades sociais como a comunicação e a liderança.

Perseguindo essas questões decidi procurar os pioneiros do projeto e coletar

depoimentos sobre a história de como a terapia foi se construindo. Em minhas

hipóteses, não conseguia mais ver a terapia apenas como abordagem terapêutica e sim

como espaço de aprendizagem política. Essa vertente da pesquisa ganhou nova força

após a primeira qualificação, ocorrida no dia 9 de junho de 2006, na qual, a profa. Sônia

Pereira me colocou em contato com dois autores cujas idéias assumiram importância

fundamental neste trabalho: Arendt (2004) e Ranciére (1996). A partir daí comecei a

perceber que durante a terapia, emergiam palavras e atitudes que carregavam em si um

forte significado político, no sentido de “educação cívica” (RANCIÈRE, 1996, p. 17)

por encontrar ali “duas palavras-chave da política: igualdade e a liberdade” (Ibidem.,

p.23). Igualdade como atributo daquilo que é comum, associando-se “com o nome da

própria comunidade (Ibidem., p.24) e liberdade que é simplesmente a qualidade

daqueles que não têm nenhuma outra (nem mérito, nem riqueza) e é ao mesmo tempo

contada como uma virtude comum”.

As idéias de Arendt (2004) no que se refere à construção de um espaço

público que se cria no debate e no diálogo entre os homens e que ela denomina “espaço

político”, me fizeram repensar a terapia. A autora fala que a ausência de um espaço

organizado para o diálogo provoca o isolamento social e a sensação de solidão que se

expressa em inaptidão para o posicionamento político. Por outro lado, o espaço público

que se cria na convivência dos homens com seus pares, no contato de uns com os

outros, propicia o exercício da liberdade. Para ela, o desafio de se colocar neste espaço

leva à construção da autonomia. Essas proposições me levaram à seguinte indagação:

até que ponto o ato de falar no espaço aberto pela terapia constitui uma aprendizagem

22 A primeira diretoria do MISMEC foi constituída por participantes da terapia.

29

da prática de luta pela cidadania, favorecendo o processo de desenvolvimento da

dimensão política do Homem?

Buscando a resposta, ia dos dados a Arendt(2004) e dela a Rancière (1996).

Sua teoria sobre o litígio político que se estabelece quando se confrontam diferentes

visões de mundo e a possibilidade de se criar a partir daí, “consensos e dissensos”

permitiu-me questionar se os acordos e antagonismos entre o modelo biomédico e o

conhecimento popular que ocorrem na terapia, estariam potencializando a construção de

significados inusitados sobre o processo saúde-doença e a elaboração de novos saberes

coletivos.

As interlocuções com esses autores, as conversas com minha orientadora,

além das leituras que ela me indicava23, foram conduzindo a um redimensionamento

constante do estudo que foi tomando um novo rumo e se tornando mais complexo à

medida que eu buscava definir o questionamento central da pesquisa. Indagava se a

terapia comunitária de fato poderia ser considerada um espaço político (ARENDT,

2004) e se a metodologia utilizada nas sessões estaria realmente potencializando a busca

da autonomia24 e a construção da cidadania.

Passei a investigar o itinerário terapêutico dos sujeitos entrevistados e

constatei que muitos deles, antes de chegarem ao projeto Quatro Varas, tiveram uma

experiência de confronto com a dor, a partir da qual iniciaram sua trajetória até

encontrar a terapia como um espaço de escuta. Eu levantava a hipótese de que algo

mais, além da busca da cura motivava a participação na terapia.

Comecei a refletir sobre a possibilidade de que, a partir de uma experiência

traumática ou mesmo de uma dificuldade emergente do cotidiano, houvesse se instalado

um processo de busca que levaria à ampliação da consciência sobre o mundo, de

aperfeiçoamento dos modos de enfrentar as vicissitudes da vida.

Um ano após o início da pesquisa, me dei conta das redefinições pelas quais

passou a terapia enquanto objeto de estudo. Ela se construía e reconstruía dentro de

mim, assumindo formas mutáveis como as contas de um caleidoscópio, que se

rearranjam de várias maneiras. Finalmente, configurou-se como um espaço terapêutico

(BARRETO, 1992) político (ARENDT, 2001; RANCIÈRE, 1996) e dialógico

23 Muito me auxiliou a leitura do livro Brasileiros nos Estados Unidos, Hollywood e outros sonhos

(BESERRA, 2005), que traz experiências práticas de pesquisa etnográfica e análises profundas das

histórias dos sujeitos pesquisados. Com esse subsídio, passei a vivenciar com mais naturalidade o

cotidiano da pesquisa e de seus personagens.

24 Adquirir autonomia, nesse sentido, significa definir-se como identidade e ter vínculo social

(RANCIÈRE, 1996, p.118).

30

(FREIRE, 1987; 1997). A partir daí, pretendia formular interpretações acerca de como

na terapia se constrói e se transmite o conhecimento e qual sua importância no processo

de empoderamento25 pessoal e comunitário.

Assim, continuei minha jornada de “etnógrafa”, movida pelo intuito de

colaborar para introduzir no campo científico a reflexão acerca do fazer cotidiano da

terapia e de como este pode se tornar fonte de aprendizagem política. Com esse objetivo

estabelecido, comecei a investigar os princípios que ordenam a estrutura ritual e a

eficácia terapêutica26 da terapia comunitária a exemplo de Andrade (2006) que realizou

um estudo antropológico sobre a prática da medicina alternativa e complementar em

diversas clínicas de Fortaleza, evidenciando aspectos formais e dinâmicos dos rituais.

O autor demonstrou que o ambiente onde acontece o ritual e os instrumentos

utilizados “estão diretamente ligados ao desenvolvimento do processo terapêutico e à

eficácia da cura.” (ANDRADE, 2006, p. 75). Utilizo o termo ritual para me referir a

uma prática cujos padrões simbólicos são cultivados e perpetuados por um grupo que os

transmite de geração a geração (DURKHEIM, 1996). Para o autor, as relações humanas

necessitam de rituais e símbolos, uma vez que o ritual é um elemento de coesão e

manutenção da vida social, tendo o poder de integrar os indivíduos e organizá-los de

forma a compor uma sociedade. Nesse sentido, o ritual, além de fazer a conexão do

homem com o sobrenatural, estabelece as formas básicas do relacionamento social. Na

oportunidade desta investigação queria compreender no “ritual da terapia”, o conjunto

de práticas e elementos simbólicos que e estruturam.

Eu sabia que descrever cientificamente a estrutura de funcionamento da

terapia e “explicar” seus efeitos na vida dos participantes representaria, para mim, um

grande desafio, principalmente pelo fato de se caracterizar como um objeto dinâmico,

com muitas nuances e particularidades, o que exigiria constantes reformulações no

curso da pesquisa. As primeiras dificuldades surgiram pelo fato de eu não querer perder

de vista o questionamento inicial de como a participação nas sessões auxiliava as

pessoas a vivenciar o processo saúde-doença e, ao mesmo tempo, incluir novos aspectos

que foram surgindo ao longo do processo como a troca de saberes e o desenvolvimento

do “ser político”. (ARENDT, 2004).

25 O termo empoderamento que utilizo vem do inglês Empowerment, um conceito complexo que envolve

noções de distintos campos de conhecimento e será desenvolvido ao longo do texto.

26 O conceito de “eficácia simbólica” será abordado no capítulo I.

31

Assim, os rumos da investigação foram redefinidos várias vezes para

incorporar indagações como: que diferentes concepções do processo saúde-doença

emergem e se cruzam no espaço/tempo da terapia? Até que ponto a metodologia

desenvolvida nas sessões estaria promovendo, além da busca pela saúde, a construção

da cidadania? Como descobrir se a participação na terapia estaria favorecendo a

socialização e o desenvolvimento do bios politikos do homem e de que forma os

“consensos e dissensos” ali emergentes poderiam levar à construção de habilidades e

competências sociais?

Para abranger todos esses aspectos, busquei diferentes métodos de pesquisa

e subsídios teóricos em clássicos da Antropologia como Malinowski (1976), Geertz

(1978) e Victor Turner (1974) além de dialogar com autores mais recentes. Utilizei a

abordagem etnográfica com os procedimentos de observação participante, entrevistas

semi-estruturadas, histórias de vida e análise de alguns documentos, fotos e filmagens

da terapia que serviram para análise de suas dinâmicas e de temas mais específicos

como alcoolismo, violência contra a mulher, depressão e outros.

Agregando-se ao material que já havia reunido antes de iniciar formalmente

a pesquisa, a coleta de dados foi distribuída em pouco mais de dois anos, desde março

de 2005 a meados de julho de 2007, envolvendo, dentre os participantes da terapia,

pessoas de ambos os sexos e de classes sociais diversificadas, sendo a maioria da classe

desfavorecida, procedentes, ali mesmo do Pirambu27. As idades variaram entre 27 e 65

anos, e níveis de escolaridade predominante entre o ensino fundamental e médio. Os

critérios de escolha dos sujeitos foram: freqüência, tempo de participação e

envolvimento com a terapia, além da disponibilidade de participar da pesquisa.

Constituíram-se sujeitos da pesquisa 20 participantes da terapia, dentre

estes, dez freqüentadores assíduos, seis habituais e quatro terapeutas comunitários que,

além de conhecerem bem o ritual da terapia, acompanharam seu desenvolvimento desde

o início. Os relatos de seus itinerários terapêuticos até chegarem ao Projeto Quatro

Varas e à terapia trouxeram muitas contribuições ao estudo. Coloquei a possibilidade de

escolha de nomes fictícios para quem assim desejasse, sendo que a maior parte dos

entrevistados optou por identificar-se por seu nome próprio, dentre estes, cinco

O 27 Pirambu caracteriza-se por ser área limítrofe na divisão leste-oeste de Fortaleza. Na parte oeste vão se

situar as favelas e setores menos favorecidos. Do outro lado, no leste é a área nobre da cidade, onde se

pode ver a paisagem urbana oficial. Os detalhes históricos e sócio-econômicos sobre o bairro serão

discutidos no capítulo II.

32

visitantes que também deram seus depoimentos a respeito da terapia: a Professora

Cristiane Feneon, uma pedagoga francesa de aproximadamente 60 anos. Ela é solteira e

desde jovem dedica-se à igreja, não como freira mas como “leiga”, termo que ela usa

para definir-se nas atividades beneficentes que realiza; o coordenador de saúde pública

da cidade de Genebra na Suíça, Ricardo Rodari; a então presidente da Associação

Brasileira de Terapia Comunitária, Marilena Grandesso; Odorico Andrade Monteiro,

Secretário de Saúde de Fortaleza, além de José Airton de Paula Barreto, pioneiro na

história da luta da comunidade do Projeto Quatro Varas e seu irmão, o Professor Dr.

Adalberto de Paula Barreto, sistematizador da terapia comunitária. Com este, além dos

vários contatos informais e conversas, fiz duas longas entrevistas em sua casa, treze por

e-mail e inúmeras por telefone, atualizando as informações e esclarecendo dúvidas que

iam surgindo a cada fase do processo.

As entrevistas foram gravadas e depois transcritas, sendo quase todas elas

precedidas de uma conversa preparatória. Na oportunidade, os objetivos da pesquisa

eram explicitados e as entrevistas marcadas em locais e horários definidos conforme a

conveniência dos entrevistados. Procurava estabelecer um clima de acolhimento no qual

o entrevistado pudesse sentir-se à vontade para tirar dúvidas quando achasse necessário,

ou interromper sua fala para evidenciar alguma parte ou pedir para não registrar algum

trecho que não desejasse tornar público.

Embora tivesse elaborado dois tipos de roteiro, um para os terapeutas

comunitários e outro para os participantes, muitas vezes surgiam na conversa outras

perguntas que eram então consideradas, até mesmo em detrimento das outras

anteriormente planejadas, que se tornavam então menos relevantes. Quando não era

possível esgotar o assunto, novo encontro era marcado para continuar o aprofundamento

na coleta de dados. A maioria das entrevistas foram realizadas no próprio ambiente do

Projeto, logo após a terapia, ou em outros horários (dado que alguns informantes

realizam trabalhos voluntários ou participam de outras modalidades terapêuticas). Em

alguns casos, tive oportunidade de ir até a residência do entrevistado. Em todas essas

situações, ficou acertado o acesso a uma cópia da transcrição a fim de autorizar ou não

sua utilização no estudo. Com algumas pessoas discutia detalhes da pesquisa,

compartilhando as motivações que me levaram a estudar a terapia. Observei que essa

atitude aproximava o entrevistado de meus objetivos, no sentido do esforço em

colaborar com os mesmos.

33

Ao longo deste percurso, me deparei diversas vezes com a dificuldade de

manter a postura de pesquisadora a investigar a terapia, isto porque, freqüentando

Quatro Varas há mais de dez anos, já me sentia fazendo parte da vida das pessoas, não

só por ter participado com elas de muitas sessões e de alguns trabalhos voluntários, mas

também porque sempre conversávamos, quando ficava um pouco mais, auxiliando

Adalberto na prescrição de receitas28, após a terapia. Por este motivo, além de cuidar

dos procedimentos da pesquisa, tinha a preocupação de substituir meu olhar habitual

pelo da antropóloga na qual eu pretendia ir me transformando aos poucos. Em estado de

alerta produzido pelas leituras etnográficas, me conscientizava a cada dia da

necessidade de adotar uma atitude de estranhamento, para ver, como se fosse pela

primeira vez, aquilo que já me era tão familiar.

Com o decorrer do tempo fui entrando no processo, superando meus limites

e passando a considerar como fonte de dados inclusive minhas percepções dos

momentos em que participava ativamente de sessões, cantando de mãos dadas com as

pessoas ou sentindo pulsar o coração ao ver estremecer de dor a mãe que perdera seu

único filho.

Gradativamente, os dados da observação participante e aqueles coletados

nas entrevistas iam se somando aos elementos de minha própria experiência. Na busca

de uma síntese lúcida de tudo isso, visitava autores e teorias, conversava com minha

orientadora, pensava e sofria cada vez que me confrontava com aspectos inusitados da

relação sujeito-objeto. Comecei a compreender as dificuldades pelas quais passaram

tantos pesquisadores na relação com os sujeitos de pesquisa. Finalmente me conformei

quanto à necessidade de renunciar à intimidade do que já conhecia e me dispus a

estabelecer os ajustes necessários ao meu empreendimento.

Um outro aspecto com o qual tive de lidar foi o fato de conhecer além da

terapia, diversas outras abordagens terapêuticas.29 Foi preciso muito cuidado para que

os referenciais trazidos de minha experiência profissional não interferissem no processo

de interpretação. Para minimizar o risco de vieses, anotava com cuidado os detalhes das

observações, fazendo os registros de minhas percepções internas no diário de campo.

Abandonando pelo caminho a bagagem pesada de meus “conhecimentos” anteriores,

28 É prática comum após a sessão, Adalberto ficar alguns minutos ainda no salão da terapia para atender

às pessoas que desejam receita de medicamentos, tirar dúvidas ou tratar mais reservadamente algum

assunto.

29 Além da Residência e da formação em Terapia Familiar Sistêmica, fiz cursos de Psicodrama,

Psicoterapia psicanalítica, Master e Practitioner em Programação Neurolingüística e Psicoterapia de

grupo rogeriana.

34

procurava olhar adiante, seguindo os passos de Malinowski (1976, p.50) quando diz que

“prevendo a existência de muitos mistérios etnográficos, ocultos sob o espaço trivial de

tudo que vê, o etnógrafo fica à espreita de fatos sociológicos significativos.”

O que eu mais queria com esse esforço era descobrir como o acolhimento e

a aparente ingenuidade daquelas pessoas que faziam a terapia, conseguiam resguardar o

enorme potencial de uma solidariedade que cura e que se expressa em palavras e

atitudes para mim, muito significativas. Tentava acessar as percepções que vinham da

alma daquelas pessoas, que rotineiramente participavam da terapia. Só eles poderiam

me dizer se, como eu, viam a terapia como um barco seguro, um farol para iluminar

noites insones ou simplesmente era um lugar aonde vinham para encontrar seus “pares”

e dialogar. E foi quase sem me dar conta que, finalmente, fui deixando quieta a mente

da psiquiatra e assumindo com naturalidade o olhar antropológico que vinha

exercitando. Foi aí que senti que, na realidade, a terapia estava me transformando,

enquanto eu tentava analisá-la.

A sensação era semelhante àquela descrita por Minayo, (2004, p. 21)

quando assinala que “tanto os indivíduos como os grupos e também os pesquisadores

são dialeticamente autores e frutos de seu tempo histórico.” Concordo com ela quando

afirma que na relação entre o sujeito e objeto, ambos “têm um substrato comum que os

tornam solidariamente imbricados e comprometidos.” (MINAYO, 2004, p. 21) e

também com a argumentação de Strauss (1975, p. 215) de que “numa ciência onde o

observador é da mesma natureza que o objeto, o observador é, ele mesmo, uma parte de

sua observação.”. Assim, fui compreendendo a dor e a esperança que estavam inseridas

na dinâmica de trabalhar com um objeto “complexo, contraditório, inacabado, e em

permanente transformação,” (MINAYO, 2004, p. 22) como a terapia.

A partir dessa percepção, passei a caminhar mais serenamente pelas trilhas

da pesquisa, perseguindo o objetivo de observar a terapia cientificamente sem, no

entanto, me perder em análises e descrições estéreis. Procedendo assim, procurei trazer

para o papel a essência do que aprendi com essa experiência e transformar em palavras

o que vi, como quem revive o calor de um abraço reconfortante ou relembra o sabor de

um elixir que cura.

Os capítulos que se seguem foram organizados do seguinte modo: no

Capítulo I faço um relato histórico sobre o bairro do Pirambu e a descrição etnográfica

do caminho que leva a Quatro Varas. Descrevo também a estrutura e funcionamento do

Projeto, de forma a situar a terapia comunitária em seu contexto original, fazendo uma

35

análise de como se construiu em torno dela uma teia de práticas terapêuticas e

atividades sociais. A partir daí tento penetrar nas nuances do ritual, vivenciando o

emocionante partilhar de experiências, no intuito de evidenciar os dispositivos

utilizados nos diversos momentos terapêuticos.

O Capítulo II trata dos entraves enfrentados pela terapia, em sua trajetória

de desenvolvimento, como experiência empírica incipiente em 1987, até chegar à sua

maioridade, quando se tornou uma política pública, vinte e um anos depois.

No Capítulo III apresento a história de quatro terapeutas comunitários, que

chegaram ao Projeto Quatro Varas em busca de tratamento e, a partir daí, lançaram um

novo olhar às suas dores, com base no itinerário proposto pela terapia que os levou ao

questionamento do modelo biomédico e à busca da autonomia na gestão de sua vida.

O Capítulo IV aprofunda a questão da construção do saber coletivo na

terapia, mostrando de que forma esse saber contribui para o desenvolvimento do bios

politikos, o aspecto político do homem, segundo os pressupostos da teoria de Arendt

(2004), Rancière, (1996), Freire (1984, 1997), e outros autores como Bobbio (1992),

Habermas (1989), Shön (2000), além de pesquisadores mais recentes como Pereira

(2002) e Feltran (2005). Oportunamente, discuto com eles a idéia de que a participação

nas sessões da terapia favorece atitudes dialógicas e libertadoras.