UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS:

QUÍMICA DA VIDA E DA SAÚDE

GUILHERME FRANCO MIRANDA

TRAJETÓRIAS NARRATIVAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST:

OS (DES)COMPASSOS NA CONCEPÇÃO DE NATUREZA

PORTO ALEGRE

2019

GUILHERME FRANCO MIRANDA

TRAJETÓRIAS NARRATIVAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST:

OS (DES)COMPASSOS NA CONCEPÇÃO DE NATUREZA

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e da

Saúde, no Instituto de Bioquímica da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para obtenção do

título de Mestre em Educação em Ciências.

Orientador: Drº José Vicente Lima Robaina

Linha de Pesquisa: Educação Científica – Processos de Ensino

e Aprendizagem na Escola, na Universidade e no Laboratório De

Pesquisa

PORTO ALEGRE

2019

CIP - Catalogação na Publicação

Miranda, Guilherme Franco

Trajetórias Narrativas em um Assentamento do MST:

Os (des)compassos na concepção de natureza / Guilherme

Franco Miranda. -- 2019.

134 f.

Orientador: José Vicente Lima Robaina.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do

Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da

Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em

Ciências: Química da Vida e Saúde, Porto Alegre,

BR-RS, 2019.

1. MST. 2. Natural. 3. Natureza. 4. Trabalho. 5.

Educação do Campo. I. Robaina, José Vicente Lima,

orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os

dados fornecidos pelo(a) autor(a).

GUILHERME FRANCO MIRANDA

TRAJETÓRIAS NARRATIVAS EM UM ASSENTAMENTO DO MST:

OS (DES)COMPASSOS NA CONCEPÇÃO DE NATUREZA

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e da

Saúde, no Instituto de Bioquímica da Universidade Federal do

Rio Grande do Sul, como parte dos requisitos para obtenção do

título de Mestre em Educação em Ciências.

Aprovado em: ___/___/____

BANCA EXAMINADORA

___________________________________________________________

Drª Tatiana Souza de Camargo (relatora) – UFRGS

__________________________________________________________

Drº Jaime José Zitkoski – UFRGS

__________________________________________________________

Drª Josiane Carolina Soares Ramos Procasko – IFRS

PORTO ALEGRE

2019

Dedico este trabalho a todos e todas vítimas do crime no

rompimento da barragem da mineradora Vale na cidade de

Brumadinho/MG.

Que este trabalho sirva para entender a nossa relação com a

natureza e que possamos ressignificá-las.

Vidas importam!

“A história da sociedade até aos nossos dias

é a história da luta de classes.”

(Karl Marx)

“Do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento.

Mas ninguém chama violentas

às margens que o comprimem.”

(Bertolt Brecht)

Esta cova em que estás,

com palmos medida,

É a conta menor que tiraste em vida,

É de bom tamanho,

nem largo nem fundo,

é a parte que te cabe

deste latifúndio.

Não é cova grande,

é cova medida,

é a terra que querias ver dividida.

É uma cova grande para teu pouco defunto,

Mas estarás mais ancho

que estavas no mundo

É uma cova grande

para teu defunto parco,

Porém mais que no mundo

te sentirás largo.

É uma cova grande

para tua carne pouca,

Mas à terra dada

não se abre a boca.

(Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto)

AGRADECIMENTOS

É chegado o momento de dedicar algumas poucas palavras em agradecimento àquelas tantas,

porém singulares, pessoas que estão por detrás de todas as palavras, frases, parágrafos,

capítulos, deste trabalho.

Primeiramente, à minha família. Meus pais Luiz Miranda e Elaine Beatriz Miranda; aos meus

irmãos Gabriela Miranda e Pedro Henrique Miranda; meus avós Ondina Franco e Valdir

Franco; minha prima Débora Franco e meu lindo afilhado Vitor Roxo. Obrigado pela paciência

e pela convivência. Sou muito mais feliz quando estou com vocês.

Agradecer a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela

concessão da bolsa de Mestrado. Foi de extrema importância esse financiamento na minha

trajetória acadêmica e divulgação da ciência brasileira em eventos e periódicos.

Ao Professor Doutor e meu orientador José Vicente Lima Robaina pela excelente orientação

deste trabalho. Acolheu-me desde o início da minha trajetória no Mestrado, sempre me deu

autonomia, sempre esteve disposto a dialogar. Muito obrigado por dedicar o seu tempo e

compartilhar o teu conhecimento comigo. Entrei no PPG Educação em Ciências de uma

maneira e saio de outra, acreditando no meu potencial, pois tu acreditaste nele. Minha

admiração é enorme pela pessoa e profissional que és. Muito orgulho de ter sido orientado pelo

Robaina.

Meus melhores amigos de 17 anos de jornada, Carolina Eggers e Gabriel Leal. Essa conquista,

sem dúvida, eu não conseguiria sem vocês. É maravilhoso partilhar momentos com vocês. O

legado da UERGS deixou, Maíra Peixoto, mesmo com a distância, não nos distanciamos. Ao

Guilherme Barth Schmitz que quando sobra um tempo, comemos sushi. E gostaria de fazer um

agradecimento especial ao Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura que além de melhor amigo

em diversos momentos, sempre contribui(u) para os meus estudos, se não foste tu, não estaria

ingressando no Doutorado. Julian, nós somos resistência no strictu sensu! O meu muito

obrigado de coração a todos e a todas.

Ao Assentamento Capela, a COOPAN e a todos os sujeitos participantes da pesquisa pela

colaboração e atenção durante o desenvolvimento do trabalho, sem isso não seria possível a

realização deste estudo.

Aos meus alunos e ex-alunos Dandara dos Palmares. Eu amo estar em sala de aula por causa de

vocês.

Ao meu terapeuta André Antônio Beltrami que me auxiliou nessa longa jornada. Sem a tua

célebre frase “te convido pra refletir”, nada disso estaria acontecendo.

Em especial gostaria de agradecer ao Hagler Baron da Silva (in memoriam). Ainda é difícil de

acreditar que tu não estás mais entre nós. Tu estarás sempre nas minhas lembranças como uma

pessoa que sempre acreditou nos seus sonhos. Esta etapa foi um sonho realizado, então esta

Dissertação é em tua homenagem.

Ainda temos muito direitos a conquistas e ressignificação da/com a natureza. Que este trabalho

contribua para ampliar as discussões.

#LULALIVRE

#ELENAO

#QUANTOVALEAVIDA

LISTA DE SIGLAS

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MST – Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra

CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

ULTAB – União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil

PCB – Partido Comunista Brasileiro

ETR – Estatuto do Trabalhador Rural

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro

MTR – Movimento Trabalhista Renovador

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

SUPRA – Superintendência de Política Agrária

CONSIR – Comissão Nacional de Sindicalização Rural

CONCRAB – Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil

GRET – Grupo de Trabalhos sobre o Estatuto da Terra

IPES – Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais

AI – Ato Institucional

PSB – Partido Socialista Brasileiro

PDC – Partido Democrata Cristão

UDN – União Democrática Nacional

PSD – Partido Social Democrático

CIRA – Cooperativa Integral de Reforma Agrária

IBRA – Instituto Brasileiro de Reforma Agrária

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INDA – Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

ARENA – Aliança Renovadora Nacional

MDB – Movimento Democrático Brasileiro

PIB – Produto Interno Bruto

PIN – Plano Nacional de Intervenção

PROTERRA – Programa de Redistribuição de Terras

PROVALE – Programa Especial para o Vale do São Francisco

POLAMAZÔNIA – Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais na Amazônia

POLONORDESTE – Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste

PNRA – Plano Nacional de Reforma Agrária

PEC – Proposta de Emenda Constitucional

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PRN – Partido da Reconstrução Nacional

PT – Partidos dos Trabalhadores

EMBRATER – Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

ABI – Associação Brasileira de Imprensa

CUT – Central Única dos Trabalhadores

UNE – União Nacional dos Estudantes

UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira

BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento

FHC – Fernando Henrique Cardoso

PCT – Programa Cédula da Terra

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

BM – Banco Mundial

MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário

SIPRA – Sistema de Informações e Projetos de Reforma Agrária

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar

BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento

CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais

CPT – Comissão Pastoral da Terra

PROCERA – Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária

EJA – Educação de Jovens e Adultos

PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação do Campo

RS – Rio Grande do Sul

PA – Projeto de Assentamento Federal

PAE – Projeto de Assentamento Agroextrativista

PDS – Projeto de Desenvolvimento Sustentável

PFA – Projeto de Assentamento Florestal

PCA – Projeto de Assentamento Casulo

PDAS – Projeto Descentralizado de Assentamento Sustentável

PE – Projeto de Assentamento Estadual

PAM – Projeto de Assentamento Municipal

RESEX – Reservas Extrativistas

TRQ – Território Remanescentes Quilombola

PFP – Reconhecimento de Assentamento de Fundo de Pasto

PRB – Reassentamento de Barragem

FLONA – Floresta Nacional

RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável

ABHO – Associação Brasileira de História Oral

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

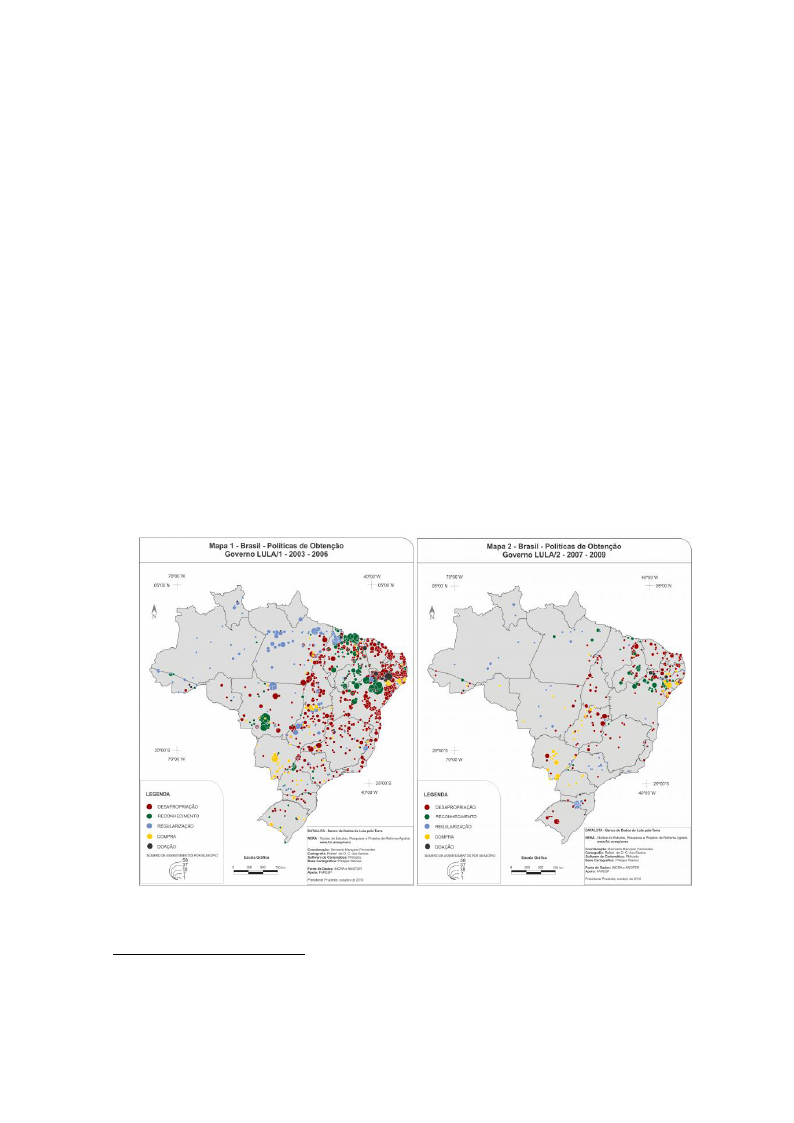

Figura 1 – Comparação de Políticas de Obtenção nas Gestões de Lula

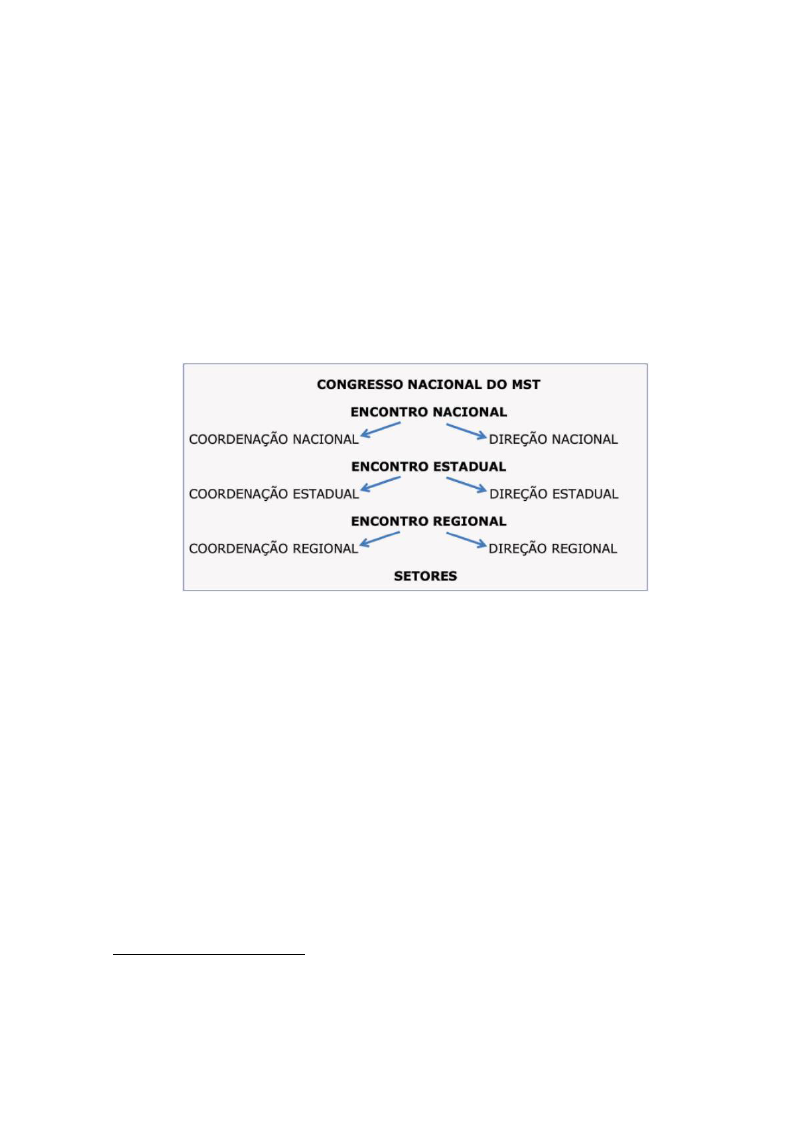

Figura 2 – Estrutura organizacional do MST

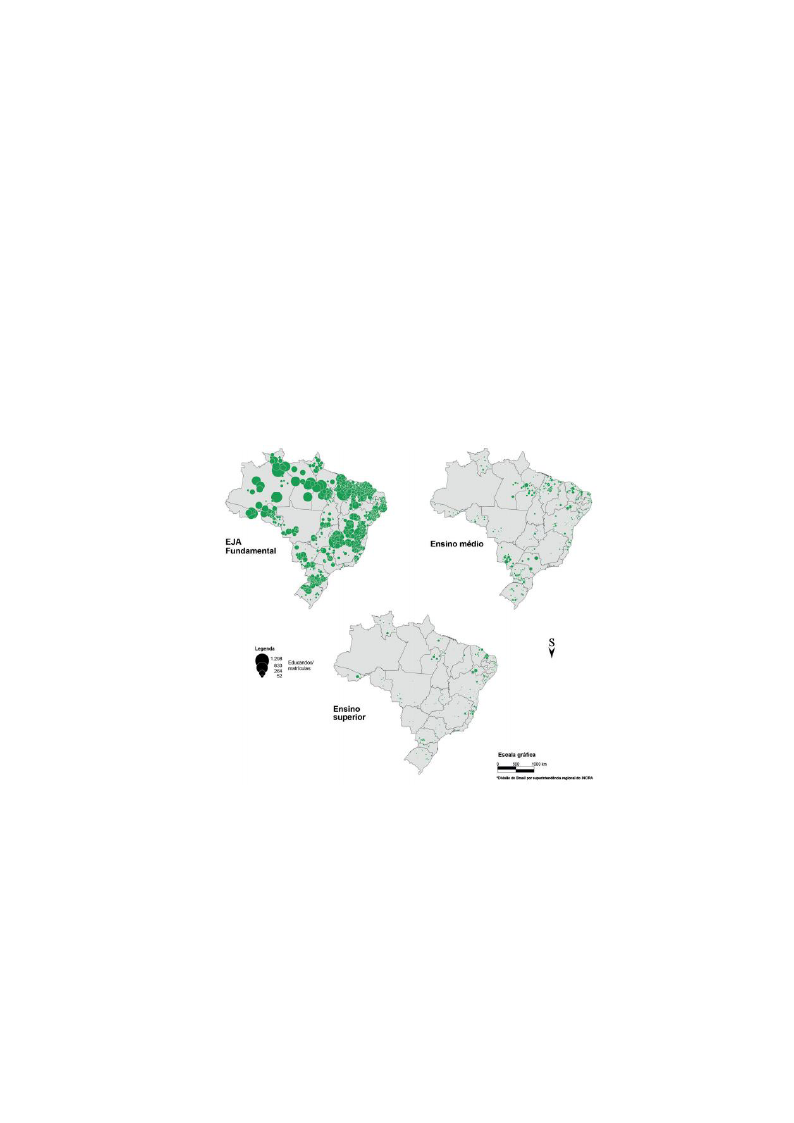

Figura 3 – Educandos/matrículas de cursos do PRONERA por município de origem do

educando e nível (1998 – 2011)

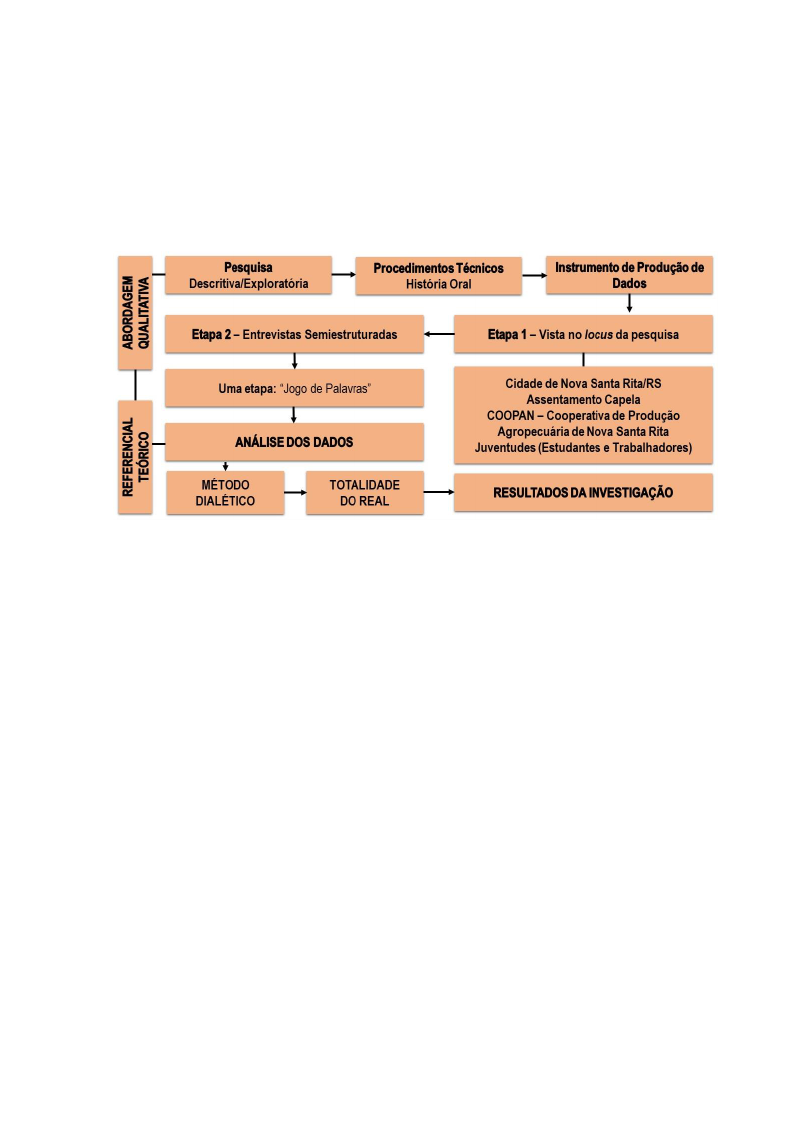

Figura 4: Esquema simplificado da trajetória metodológica

Figura 5: Diferenciação dos termos natureza e ambiente

RESUMO

A presente dissertação de mestrado tem o objetivo de compreender as diferentes percepções

dos sujeitos sobre a ideia de natureza, a partir da perspectiva do Movimento dos Sem Terra, em

um assentamento do RS. Ao longo do processo histórico, o meio rural está associado a

concepção de natural, ou seja, é tido como espaço no qual o homem está em contato direto com

a natureza. No contexto brasileiro, esse processo esteve intimamente ligado à proposta

pedagógica promovida pelo Estado junto às comunidades rurais. Os movimentos sociais – em

particular, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – vêm articulando

desempenhando um papel fundamental na articulação entre o Estado e a sociedade civil, através

da luta por direitos. Além disso, os conceitos de natural/natureza e homem/sociedade caminham

concomitante, à medida que ocorrem diversas mudanças históricas no transcorrer da

humanidade. Esses conceitos foram criados pela evolução do homem, enquanto sociedade,

alterando o espaço vivenciado, o natural e natureza através do trabalho. Como metodologia

desta pesquisa, a história oral fez uma articulação entre o particular e o geral, entre aquilo que

se constitui como específico de uma narrativa e o momento histórico em que ela acontece. As

falas são produzidas por sujeitos em um contexto socio-histórico, que fazem uso da memória e

da palavra, e isso implica o trabalho com o que é dito e com o não-dito, com o que é silenciado.

Além disso, o método dialético entendo que as relações sociais são inteiramente interligadas às

forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de

produção, a maneira de ganhar a vida, modificam todas as relações sociais. O grupo participante

foi a juventude estudante e trabalhadora do MST que residem num assentamento localidade no

estado do Rio Grande do Sul. Todos os participantes da pesquisa trabalham em um cooperativa

do Movimento localizada no próprio assentamento. Os diálogos foram articulados com

atividade denominada “jogo de palavras” e entrevistas para conhecer a trajetória desde a

formação do assentamento a cadeia produtiva da cooperativa, no qual os entrevistados, no

âmbito coletivo, indagaram suas concepções sobre os termos natural, natureza, trabalho e

movimento social. Os apontamentos demonstram que o conceito de natureza (ainda) está

atrelado tanto na questão de um espaço estático e uma dissociação na relação ser humano e

natureza. Como também, surgem novos conceitos, por exemplo, os termos ambiente e recursos

naturais, que são propícias as formas e relações trabalho para materialidade. Isto significa que

a relação MST e natureza nos permite compreender as relações sociais e suas relações com o

ambiente de subsistência, em conformidade com a sua produtividade material, pois os seres

humanos produzem ideias, ou seja, categorias, expressões abstratas destas mesmas relações

sociais.

Palavras-chaves: MST, Natureza, Natural, Trabalho, Movimentos Sociais.

ABSTRACT

This dissertation aims to understand the different perceptions of the subjects on the idea of

nature, from the perspective of the Landless Movement, in a settlement of RS. Throughout the

historical process, the rural environment is associated with the concept of natural, that is, it is

considered as a space in which man is in direct contact with nature. In the Brazilian context,

this process was closely linked to the pedagogical proposal promoted by the State in rural

communities. Social movements - in particular the Landless Rural Workers Movement - have

articulated playing a fundamental role in the articulation between the State and civil society,

through the struggle for rights. In addition, the concepts of natural/nature and man/society go

hand in hand, as there are several historical changes in the course of humanity. These concepts

were created by the evolution of man as a society, changing the lived space, the natural and

nature through work. As a methodology of this research, oral history has articulated between

the particular and the general, between what is constituted as specific of a narrative and the

historical moment in which it happens. Speeches are produced by subjects in a socio-historical

context, who make use of memory and word, and this implies working with what is said and

with the unspoken, with what is silenced. Moreover, the dialectical method understands that

social relations are entirely interconnected with the productive forces. Acquiring new

productive forces, men modify their mode of production, the way of earning a living, modify

all social relations. The participating group was the student and working youth of the MST who

reside in a settlement in the state of Rio Grande do Sul. All the participants of the research work

in a cooperative of the Movement located in the same settlement. The dialogues were articulated

with an activity called "game of words" and interviews to know the trajectory from the

formation of the settlement to the production chain of the cooperative, in which the

interviewees, in the collective scope, investigated their conceptions about the terms natural,

social movement. The notes show that the concept of nature (still) is tied both in the question

of a static space and a dissociation in the relationship between human being and nature. As well,

new concepts emerge, for example, the terms environment and natural resources, which are

conducive to forms and relationships work for materiality. This means that the relation between

MST and nature allows us to understand social relations and their relations with the subsistence

environment, in accordance with their material productivity, since human beings produce ideas,

that is, categories, abstract expressions of these same social relations.

Keywords: MST, Nature, Natural, Work, Social Movements.

SUMÁRIO

NOTAS INTRODUTÓRIAS........................................................................................................................................................................................................16

OBJETIVOS .................................................................................................................................................................................................................................23

Objetivos Específicos .............................................................................................................................................................................................. 23

CAPÍTULO I – A Questão Agrária no Brasil: Um Olhar Historiográfico ...............................................................................................................................24

Década 30 e o Getulismo ........................................................................................................................................................................................ 26

João Goulart, Movimento Sindical e a Reforma Agrária .................................................................................................................................... 28

A Terra e o Capital na Ditadura Civil-Militar .....................................................................................................................................................32

Redemocratização a partir da Década de 1990: O Avanço do Neoliberalismo...................................................................................................37

CAPÍTULO II – “A luta pela terra não tem volta”: O surgimento do MST ............................................................................................................................47

Para se resistir, se deve produzir: A gênese do campesinato ............................................................................................................................... 47

Terra para quem nela Vive e Trabalha ................................................................................................................................................................. 51

ARTIGO I – A Relação Educação e Trabalho no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: O Trabalho como Princípio Educativo ..................58

Introdução............................................................................................................................................................................................................... 58

Trabalho e Educação: de Marx a Pistrak ............................................................................................................................................................. 60

MST e a suas Relações de Trabalho ...................................................................................................................................................................... 62

Metodologia ............................................................................................................................................................................................................ 64

MST e Educação ..................................................................................................................................................................................................... 65

Conclusões............................................................................................................................................................................................................... 67

Referências .............................................................................................................................................................................................................. 67

ARTIGO II – O Conceito de Natureza na Educação do Campo ...............................................................................................................................................69

Introdução............................................................................................................................................................................................................... 69

Construção do Conceito de Natureza ....................................................................................................................................................................70

Educação do Campo: Um Novo Olhar sobre o Campo ........................................................................................................................................ 74

Os Entrelaces entre Natureza e Educação do Campo .......................................................................................................................................... 77

Considerações Finais .............................................................................................................................................................................................. 79

Referências .............................................................................................................................................................................................................. 80

ARTIGO III – A Pedagogia do Movimento Sem Terra (MST) na Consolidação das Políticas de Educação do Campo e Educação Ambiental .................82

Introdução............................................................................................................................................................................................................... 82

Educação do Campo: Um Olhar na Legislação .................................................................................................................................................... 84

Educação Ambiental e os seus Marcos Históricos ................................................................................................................................................ 85

A Política Pública no Contexto da Prática: seu Papel Social ............................................................................................................................... 87

Educação do Campo e o MST................................................................................................................................................................................88

Educação Ambiental no Contexto da Educação para o Campo: Um Saber Necessário.....................................................................................90

Conclusões............................................................................................................................................................................................................... 91

Referências .............................................................................................................................................................................................................. 91

CAPÍTULO IV – Trajetória Metodológica .................................................................................................................................................................................94

A Pesquisa Qualitativa: Alguns apontamentos ..................................................................................................................................................... 94

Trajetórias Narrativas são Memórias: Metodologia de História Oral ................................................................................................................ 96

Nada escapa ao movimento: O Materialismo Histórico Dialético ....................................................................................................................... 99

O Reflexo do Movimento Real ............................................................................................................................................................................. 102

O Método Dialético e a Análise do Real .............................................................................................................................................................. 105

Assentamento Capela e o Contexto da Pesquisa ................................................................................................................................................. 107

CAPÍTULO III – O DIÁLOGO QUE BROTOU DA JUVENTUDE SEM-TERRA..............................................................................................................111

Damos o Nome de Ambiente ou Natureza?.........................................................................................................................................................111

Trabalho, Ambiente e Natureza: Dos conceitos à Praxis ................................................................................................................................... 114

Já as Relações de Trabalho... ............................................................................................................................................................................... 118

PODEMOS CHAMAR DE CONSIDERAÇÕES FINAIS? .....................................................................................................................................................120

APÊNDICE .................................................................................................................................................................................................................................131

NOTAS INTRODUTÓRIAS

Ao longo do processo histórico, o meio rural está associado a concepção de natural, ou

seja, é tido como espaço no qual o homem está em contato direto com a natureza. No contexto

brasileiro, esse processo esteve intimamente ligado à proposta pedagógica promovida pelo

Estado1 junto às comunidades rurais2. Conforme, Leite (1999), excetuando os movimentos de

educação de base e de educação popular, o processo educativo no rural sempre esteve atrelado

à vontade dos grupos hegemônicos do poder, não conseguindo deslocar seus objetivos e a

própria ação pedagógica para esferas de caráter sociocultural especificamente campesinas3.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9394/96) dispõe em

seu artigo 1º que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos

movimentos sociais4 e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”

(BRASIL, 1996). É importante destacar que a educação brasileira não se resume à educação

escolar, realizada propriamente na escola. Além disso, há um caráter educativo nas práticas que

se desenrolam no ato de participar, tanto para os membros da sociedade civil, não somente para

a sociedade mais geral, mas também para os órgãos públicos envolvidos – quando há

negociações, diálogos ou confrontos.

Particularmente, os movimentos sociais são fontes de inovação5 e espaços de

geração/formação de saberes. Não obstante, não se trata de um processo isolado, mas de caráter

político-social6. Os movimentos sociais estabelecem uma prática cotidiana e indagações sobre

1 É tratado o conceito de Estado como “forma através da qual os indivíduos da classe dominante fazem valer seus

interesses comuns” (MARCARO, 2013);

2 Educação rural é pedagogicamente contrária a Educação do Campo;

3 “Campesinato aparece como forma de se relacionar com a natureza ao se considerar como parte dela num

processo de coevolução que configurou um modo de uso dos recursos naturais ou uma forma de manejo dos

mesmos de natureza socioambiental” (NOGAARD, 1994; TOLEDO, 1990; GUZMAN & MOLINA, 2013);

4 Movimento social diz respeito à análise dos “fenômenos de ação coletiva” (MELUCCI, 2001, p.33), tendo em

vista o entendimento da dinâmica interna do movimento e a intrínseca heterogeneidade de posições que delineará

sua constituição;

5 Inovação “é uma questão de conhecimentos – criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes

conjuntos de conhecimentos” (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008, p. 35).

6 Política social é uma política, própria das formações econômico-sociais capitalistas contemporâneas, de ação e

controle sobre as necessidades sociais básicas das pessoas não satisfeitas pelo modo capitalista de produção. É

uma política de mediação entre as necessidades de valorização e acumulação do capital e as necessidades de

manutenção da força de trabalho disponível para o mesmo. Nesta perspectiva, a política social é uma gestão estatal

da força de trabalho e do preço da força de trabalho. Ressaltando que, por força de trabalho todos são os indivíduos

16

a conjuntura política, econômica e sociocultural do país, quando as articulações transcorrem.

Esses vínculos são essenciais para entender os fatores que elaboram as aprendizagens e os

valores da cultura política que vão sendo construídos no processo interativo. A intersecção

movimento social e educação advém a partir das ações práticas de movimentos e grupos sociais.

Ocorre de duas formas: na interação dos movimentos em contato com instituições educacionais,

e no interior do próprio movimento social, dado o caráter educativo de suas ações (GOHN,

2011).

Os movimentos sociais vêm articulando desempenhando um papel fundamental na

articulação entre o Estado e a sociedade civil, através da luta por direitos. Por parte de vários

movimentos, há uma contínua reivindicação de uma educação voltada para direitos de cidadania

– prevista na LDBEN – e a criação de mecanismos efetivos de promoção e garantia destes

direitos conforme o ideário das lutas engendradas pelos novos movimentos sociais (RAMÍREZ,

2003, p. 57), compreendidas desde a inclusão social e da formação de sujeitos de direitos. A

concepção de sujeito de direito, pauta-se:

[...] o sujeito de direito deixa de ser visto em sua abstração e generalidade e passa a

ser concebido em sua concretude, em suas especificidades e peculiaridades. Daí falar-

se na tutela jurídica dos direitos das mulheres, crianças, grupos raciais minoritários,

refugiados, etc. Isto é, aponta-se não mais ao indivíduo genérica e abstratamente

considerado, mas ao indivíduo ‘especificado’, com base em categorizações relativas

ao gênero, idade, etnia, raça, etc. É nesse cenário que, após a Declaração Universal de

1948, são elaboradas a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a

Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, dentre outros importantes

instrumentos internacionais (PIOVESAN, 2009, p. 327-328).

Estas ações instauram o reconhecimento por parte do Estado brasileiro das

reivindicações arguidas pelos movimentos sociais por cidadania, transformando diversas

iniciativas pontuais em políticas de Estado. Para tanto, em todos estes documentos são

recomendadas algumas linhas gerais de ação com vistas a alterar as práticas educativas, a

produção de conhecimento, a cultura e a legislação, como instrumentos necessários ao exercício

de todos os direitos e liberdades fundamentais dos grupos sociais historicamente discriminados

e excluídos das políticas públicas. Nesse sentido,

É por essas razões que a importância da lei não é identificada e reconhecida como um

instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela acompanha o

desenvolvimento contextuado da cidadania em todos os países. A sua importância

nasce do caráter contraditório que a acompanha: nela sempre reside uma dimensão de

que só têm a sua força de trabalho para vender e garantir sua subsistência, independentemente de estarem inseridos

no mercado formal de trabalho (MACHADO e KYOSEN, 2000).

17

luta. Luta por inscrições mais democráticas, por efetivações mais realistas, contra

descaracterizações mutiladoras, por sonhos de justiça (CURY, 2002).

Atualmente, ampliou-se a importância reconhecida da lei entre os educadores, porque,

como cidadãos, eles perceberam que, apesar de tudo, a educação é um instrumento viável de

luta porque com ela podem-se criar meios mais propícios não somente para a democratização

da educação, mas também para a socialização de gerações mais iguais e menos injustas. Nesse

contexto, a educação do campo7 no Brasil é um dos desafios do século XXI, devido à uma

educação excludente das comunidades do campo, sejam eles seringueiros, trabalhadores nos

faxinais, ilhéus, índios, pescadores ou quilombolas. Contrapondo-se à visão de camponês e de

rural como sinônimo de arcaico e atrasado, a concepção de educação do campo enaltece os

conhecimentos da prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho,

moradia, lazer, sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de novas

possibilidades de reprodução social (SOUZA, 2008).

O movimento que se destaca pela busca da educação no campo é o Movimento dos

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), ele ultrapassa o conceito de apenas

um movimento social. Ele busca a formação de “novos seres humanos” que faz parte do

movimento, uma busca coletiva na formação de seu individuo, onde propõem “a reflexão e

elaboração teórica de princípios político-pedagógicos articulados às práticas educativas

desenvolvidas no interior das lutas sociais levadas a efeito pelos povos do campo” (SAVIANI,

2008, p.172).

Percebe-se que as preocupações do Movimento estão muito ligadas à necessidade de

preparar seus integrantes para a vida na sociedade capitalista, buscando igualdade nas

oportunidades como grande característica a proposta de uma educação que não se limite à

adequação à sociedade capitalista, mas sim que propunha um modelo alternativo de sociedade

e de relações humanas. Destaca-se neste contexto a tendência progressista-libertadora8, que visa

uma educação de autonomia e liberdade. Nesse sentido, o Movimento dos Sem Terra concorda

com autores importantes do cenário nacional e internacional, como Paulo Freire e István

Mészáros, estabelecendo como prioridade uma educação para além da sociedade capitalista em

que vivemos, buscando fugir da lógica de mercado que já faz parte de nossa educação.

7 Arroyo, Caldart e Molina (2011); Caldart (2012); Ribeiro (2013);

8 Para Libâneo (1990), as tendências denominadas progressistas configuram-se em uma ferramenta de luta dos

educadores ao lado de outras práticas sociais, com o objetivo de alcançar a transformação da ordem social e

econômica até então em vigência no mundo;

18

A problematização da realidade do campo faz emergir uma temática que conterá

situações cotidianas e suas contradições, cujo estudo demandará a compreensão de ciência e

natureza. Nas civilizações pastoris ou agrícolas, denominadas de primitivas, o ser humano

integrava-se a natureza interferindo neste de forma restrita e harmoniosa (MIRANDA e

ROBAINA, 2017). Nesta perspectiva, a educação tornou-se um elemento fundamental de

formação de uma nova sociedade – que em suas distintas dimensões –, reflita sobre os aspectos

do ambiente. A complexidade da natureza, seja ela o seu conceito, seja ela enquanto fenômeno,

passam a ser vistos como partes de todo, ou seja, a Natureza que interage com os demais

componentes e seus aspectos.

Os conceitos de natural/natureza e homem/sociedade caminham concomitante, à medida

que ocorrem diversas mudanças históricas no transcorrer da humanidade. Esses conceitos foram

criados pela evolução do homem, enquanto sociedade, alterando o espaço vivenciado, o natural

e natureza através do trabalho9. Segundo Santos (1996, p.87)

o trabalho é a aplicação, sobre a natureza, da energia do homem, diretamente ou como

prolongamento do seu corpo através de dispositivos mecânicos, no propósito de

reproduzir a sua vida e a do grupo [...] pois, o homem é o único que reflete sobre a

realização de seu trabalho. Antes de se lançar ao processo produtivo, ele pensa,

raciocina e, de alguma maneira, prevê o resultado que terá do seu esforço.

Esse trabalho transformou e transforma natureza em distintas paisagens, no longo

processo histórico. Moldado pelas diferentes culturas, nas diferentes épocas, se relacionam com

o natural, ou seja, a exploração dos recursos naturais, “natureza vai registrando, incorporando

a ação do homem, dele adquirindo diferentes feições do respectivo momento histórico”

(SANTOS, 1996, p.87). A relação que se estabelece com a natureza engrenou-se desde a

revolução científica10, no século XVI, baseado no modelo de racionalidade, ostentando a

separação entre a natureza e o ser humano, como aponta Santos (2001), através de Bacon:

“ciência fará da pessoa humana o senhor e o possuidor da natureza”.

Embora as distâncias e diferenças nas abordagens sobre o conceito de natureza –

advindas de distintas áreas do conhecimento – na atualidade, a utilização da natureza como

mediação teórica ajuda não só na localização da problemática, como na sua identificação como

9 Trabalho como autogênese humana, mediante relação recíproca com a natureza, que faz do homem não apenas

um ser natural, objetivo, mas um ser natural humano, um ser para si próprio, um ser universal, genérico (MARX,

2004). Desse modo, “quando se fala do trabalho, está-se tratando, imediatamente, do próprio homem.” (MARX,

2004, p. 89);

10 Revolução Científica é o período que começou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. A partir desse

período, a Ciência, que até então estava atrelada à Teologia, separa-se dessa e passa a ser um conhecimento mais

estruturado e prático.

19

nicho de disputa, enfatizando assim suas íntimas relações de determinação com o âmbito do

social. A moderna investigação da Natureza é a única que conseguiu um desenvolvimento

científico, sistemático e múltiplo, em contraste com as intuições filosófico-naturalistas dos

antigos e com as descobertas, muito importantes, mas esporádicas e em sua maior parte carentes

de resultados, realizadas pelos árabes (ENGELS, 2000).

Em suma, o termo natureza continua tendo um forte apelo cultural e político, enquanto

o termo ambiente pertence mais ao léxico de especialistas que conformam hoje o amplo

espectro institucional que toma conta das questões ecológicas. Desta forma, é um elemento

fundamental na construção social do lugar e dos referenciais culturais. Em certos contextos e

conjunturas, a natureza mostra-se como conceito promissor, na medida em que permite

interpretar as articulações, cada vez mais próximas, entre as ordens de materialidade

consideradas pelas ciências naturais e sociais. No caso dos recursos genéticos, permite a

identificação de nichos de abordagem importantes, por suas implicações políticas e

geopolíticas, que o termo ambiente não salienta.

A trajetória, por seu turno, pode ser compreendida como um modo de ver as dimensões

biográficas em recorte (BENEVIDES e PINHEIRO, 2018). Sendo assim, esta pesquisa lança

sob um olhar sobre a oralidade como desenvolvimento de estratégias metodológicas, partindo

da ideia de que

A história oral recupera aspectos individuais de cada sujeito, mas ao mesmo tempo

ativa uma memória coletiva, pois, à medida que cada indivíduo conta a sua história,

esta se mostra envolta em um contexto socio histórico que deve ser considerado.

Portanto, apesar de a escolha do método se justificar pelo enfoque no sujeito, a análise

dos relatos leva em consideração, como já foi abordado anteriormente, as questões

sociais neles presentes (OLIVEIRA, 2005, pag.94).

Há, portanto, uma articulação entre o particular e o geral, entre aquilo que se constitui

como específico de uma narrativa e o momento histórico em que ela acontece. As falas são

produzidas por sujeitos em um contexto socio-histórico, que fazem uso da memória e da

palavra, e isso implica o trabalho com o que é dito e com o não dito, com o que é silenciado.

Simone Weil (1996) apontou que a necessidade humana mais importante e desconhecida é o

enraizamento, que ocorre por meio da participação real, ativa e natural da existência em

coletividade, conservando viva a memória do passado e as expectativas em relação ao futuro.

Os fenômenos sociais do presente influenciam os fenômenos mnêmicos11 porque, ao mesmo

tempo em que as percepções atuais buscam referências nas lembranças antigas, estas se adaptam

ao conjunto das percepções do presente e, assim, ajudam a recompor os quadros de memórias.

11 Relativo à memória.

20

A História Oral pode assumir diferentes formas, tendo como objetivo registrar

experiências de uma pessoa, ou de diversas pessoas pertencentes a um grupo social, a uma

mesma coletividade. Nessa coletividade, o MST busca garantir um processo de formação

continuada que desmitifique os sistemas culturais, transforme a natureza “ingênua e

imediatista” e fortaleça a consciência política a partir da combinação de práticas, outros

referenciais e padrões de vida que permitam a reprodução do camponês como sujeito social

(Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil – CONCRAB, 1997).

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ao defender princípios

organizativos que resgatam, valorizam e ressignificam as heranças culturais trazidas pelos

trabalhadores rurais em seus quadros de memória, procura criar condições para que eles

vivenciem o sentimento de unidade, continuidade e coerência. Assim, o Movimento entende

que o sujeito, por estar inserido em um movimento social que luta politicamente pela terra, pode

passar da condição individual de estar sem-terra para a de ser Sem-Terra. Isto significa

parametrizar a forte relação que as comunidades do campo estabelecem com a natureza e, por

isto, elas assumem características vinculadas ao mito, à superstição, à tradição, à contemplação

e ao raciocínio associativo de conotação “ingênua e imediatista” que se expressa na forma como

o trabalhador rural lida.

Refletir e discutir os paradigmas de interpretação da realidade e suas contribuições para

o processo educacional e sua relação com o trabalho — tarefa filosófica para educadores em

formação nos cursos de pós-graduação — exige a localização da relação sujeito-objeto como a

questão central. A história da filosofia tem demonstrado ser esta preocupação como um dos

principais problemas da filosofia (GRAMSCI, 1991; OIZEMANN, 1973). Compreender a

relação sujeito-objeto é compreender como o ser humano se relaciona com as coisas, com a

natureza, com a vida. Este problema, central em todas as ciências, pode ser compreendido a

partir de diferentes abordagens. A dialética pode ser uma delas, assim como, mais

especificamente, o materialismo histórico-dialético, ou a dialética marxista. Dialética que

aparece no pensamento de Marx surge como uma tentativa de superação da dicotomia, da

separação entre o sujeito e o objeto.

No entanto, a dialética surgiu, na história do pensamento humano, muito antes de Marx.

Em suas primeiras versões, a dialética foi entendida, ainda na Grécia antiga, como a arte do

diálogo, a arte de conversar. Sócrates emprega este conceito para desenvolver sua filosofia.

Platão utiliza, abundantemente, a dialética em seus diálogos. A verdade é atingida pela relação

de diálogo que pressupõe minimamente duas instâncias, mas até aqui o diálogo acontece sob

21

um princípio de identidade, entre os iguais. Entretanto, tal posicionamento foi precedido por

uma visão distinta encontrada principalmente em Heráclito, filósofo grego que viveu de 530 a

428 a.C. Para este, a conversa existe somente entre os diferentes. A diferença é constituidora

da contrariedade e do conflito. Não é a concórdia que conduz ao diálogo, mas a divergência,

isto é, a exacerbação do conflito (NOVELLI e PIRES, 1996).

Mas é com Hegel, filósofo alemão que viveu de 1770 a 1831, que a dialética retoma seu

lugar como preocupação filosófica, como importante objeto de estudo da filosofia. Partindo das

ideias de Kant (1724 – 1804) sobre a capacidade de intervenção do ser humano na realidade,

sobre as reflexões acerca do sujeito ativo, Hegel tratou da elaboração da dialética como método,

desenvolvendo o princípio da contraditoriedade afirmando que uma coisa é e não é ao mesmo

tempo e sob o mesmo aspecto. Esta é a oposição radical ao dualismo dicotômico sujeito-objeto

e ao princípio da identidade. Por isso Hegel preconiza o princípio da contradição, da totalidade

e da historicidade (NOVELLI e PIRES, 1996). Porém, é a dialética de Marx, construção lógica

do método materialista histórico, que fundamenta o pensamento marxista, que será aqui

apresentada como possibilidade teórica (instrumento lógico) de interpretação da realidade

educacional que queremos compreender.

O princípio da contradição, presente nesta lógica, indica que para pensar a realidade é

possível aceitar a contradição, caminhar por ela e apreender o que dela é essencial. Neste

caminho lógico, movimentar o pensamento significa refletir sobre a realidade partindo do

empírico (a realidade dada, o real aparente, o objeto assim como ele se apresenta à primeira

vista) e, por meio de abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, teoria), chegar ao

concreto: compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, objeto síntese de

múltiplas determinações, concreto pensado. Assim, a diferença entre o empírico (real aparente)

e o concreto (real pensado) são as abstrações (reflexões) do pensamento que tornam mais

completa a realidade observada. Aqui, percebe-se que a lógica dialética do Método não descarta

a lógica formal, mas lança mão dela como instrumento de construção e reflexão para a

elaboração do pensamento pleno, concreto. Desta forma, a lógica formal é um momento da

lógica dialética; o importante é usá-la sem esgotar nela e por ela a interpretação da realidade.

Isto significa que considerar a relação MST e natureza nos permite compreender às

relações sociais e as relações com o ambiente, em conformidade com a sua produtividade

material, pois os seres humanos produzem ideias, ou seja, categorias, expressões abstratas

destas mesmas relações sociais. Para Marx (2009) “assim, as categorias são tão pouco eternas

quanto as relações que exprimem. São produtos históricos e transitórios”.

22

OBJETIVOS

• Compreender as diferentes percepções dos sujeitos sobre a ideia de natureza, a partir da

perspectiva do Movimento dos Sem Terra, em um assentamento do RS.

Objetivos Específicos

• Investigar as concepções de natureza em assentamentos do MST no Rio Grande do Sul;

• Identificar os principais aspectos que formam a base dessa relação junto ao movimento;

• Perceber que de forma os movimentos sociais do campo atuam como sujeitos

pedagógicos junto as comunidades.

23

CAPÍTULO I – A Questão Agrária no Brasil: Um Olhar Historiográfico

A América Latina é marcada por sua condição de continente colonizado pelos europeus

no início da Idade Moderna12; em consequência, as relações sociais implantadas foram de

colonizador-colonizado, formando-se espaços territoriais em áreas de produção voltadas para o

mercado europeu. Particularmente no Brasil, o País migrou de colônia de exploração e foi se

tornando colônia de povoamento, não obstante com uma economia sempre voltada ao mercado

externo. Daí o complexo colonial, ainda hoje dominante no Brasil, de que devemos produzir

para exportar e só, secundariamente, para abastecer o mercado interno. Três políticas territoriais

foram são identificadas, segundo Ortiz (2006): Sesmarias, Posses Livres13, Lei de Terras14.

O colonizador português foi destruindo, progressivamente, as nações indígenas e

substituindo por mão-de-obra escrava, negros sequestrados e trazidos da África, formando uma

massa de trabalhadores explorados, que segundo Alencastro (2000), foi o alicerce da

nacionalidade. Não encontrando aqui uma civilização “evoluída” que pudesse subsidiar e/ou

alimentar um comércio intenso com a colônia (Portugal), iniciou-se a exploração da terra com

apropriação de produtos naturais, vegetais e animais – como pau-brasil, âmbar gris, aves com

plumagens, etc. Posteriormente, a produção agrícola intensificou-se com a fundação das

primeiras plantations15, dedicadas à produção de cana-de-açúcar. Segundo Andrade (2002) a

exploração era “tipicamente capitalista em que o governo concedia a posse da terra a colonos

ricos que dispusessem de condições para explorar os seus imensos lotes e defendê-los dos

ataques indígenas e dos piratas”.

A sesmaria, sistema já utilizado em Portugal, consistia que o beneficiário da dádiva real

ou do donatário da capitania tinha apenas a posse da terra, permanecendo o domínio com o

doador, consagrando a grande propriedade no território da colônia em formação. Segundo Ortiz

12 Idade Moderna é o período compreendido entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Foi nesse período que

surgiram as bases sociais e econômicas da sociedade atual.

13 “Entendida a posse como terra adquirida por ocupação pelo grande proprietário. Portanto, o que, em nenhum

caso, deve ser compreendido como o direito de acesso à posse da terra pelo produtor livre pobre. O estatuto jurídico

das sesmarias foi apenas revogado, sem ser substituído por outro” (ORTIZ, 2006).

14 “A Lei de Terras foi a primeira lei agrária ‘nacional’, de suma importância para a generalização da apropriação

da terra como mercadoria” (ORTIZ, 2006). Determinava que todas as terras devolutas passariam a pertencer

exclusivamente ao Estado e que elas seriam vendidas apenas em leilões. A criação desses leilões beneficiou os

grandes proprietários, pois eles possuíam muito mais recursos do que os imigrantes que tinham vindo ao Brasil

em busca de trabalho. A Lei de Terras foi uma das principais culpadas pela sustentação dos grandes latifúndios no

Brasil.

15 Plantation ou plantação é um tipo de sistema agrícola baseado em uma monocultura de exportação mediante a

utilização de latifúndios e mão de obra escrava.

24

(2006) a sesmaria “foi um instrumento jurídico que visou a ocupação produtiva das terras

ociosas, ao mesmo tempo que coagiu a reprodução das relações feudais de produção”. O sistema

de sesmarias regularizou institucionalmente o processo de colonização; ocupação do território

brasileiro no cultivo de produtos de exportação, configurando assim, uma relação colônia-

metrópole. A exploração agrícola foi o recurso imposto pelas classes dominantes portuguesas

para promover a ocupação e defesa das novas possessões.

A terra sendo um bem natural, não pode ser produzida, contudo, o modo de produção

capitalista a dominar agricultura também domina a terra, com isso é facultado ao proprietário a

condição de extrair mais-valia16 dos trabalhadores, seja diretamente na condição de capitalista,

seja indiretamente na condição de proprietário que obtém renda. Esta condição priva os

trabalhadores do acesso à terra e subordina a agricultura ao capital, como destaca Marx (1985,

p. 1069): “[...] constitui base do modo capitalista de produção a propriedade privada17 do solo;

ele implica a expropriação dos produtores imediatos: a propriedade privada do solo para uns

tem por consequência necessária que ela não exista para os demais”.

A partir do século XIX, o Estado Brasileiro – pressionado pelas grandes potências da

época, como Inglaterra e Holanda, os quais queriam expandir seus mercados, determinavam o

fim da escravidão, pois, obviamente, escravo não compra. Contudo, o ciclo do café era o

principal aporte econômico brasileiro naquele período. A partir de um grande acordo de grandes

fazendeiros produtores, essa elite decretou a Lei de Terras de 1850, o que possibilitou a compra

de terras através da atividade monetária. Então,

era preciso, pois, criar mecanismos que gerassem artificialmente, ao mesmo tempo,

excedentes populacionais de trabalhadores à procura de trabalho e falta de terras para

trabalhar num dos países com maior disponibilidade de terras livres em todo o mundo,

até hoje. (MARTINS, 1997, p. 17)

Em suma, a Lei de terras, foi artifício essencial para as elites da época manterem

inalterada a estrutura agrária e resolver o problema da mão-de-obra para o café. A Lei de Terras

contribuiu para criar uma situação e, em paralelo, uma solução social em benesse exclusivo dos

que tinham e têm terra e poder, transpondo o cativeiro dos seres humanos enquanto escravos,

para cativeiros da terra, uma vez que a lei cerceava o “livre acesso” a terra, restringindo-se ao

um grupo que tinha condições de pagá-la, excluindo – mais uma vez – não só dos escravos, mas

16 Mais-valia é uma expressão do âmbito da Economia, criada por Karl Marx que significa parte do valor da força

de trabalho dispendida por um determinado trabalhador na produção e que não é remunerado pelo patrão. A força

de trabalho de um trabalhador (considerada também como uma mercadoria por Marx) possui o mesmo valor que

o tempo que o trabalhador precisa para produzir o suficiente para receber o seu salário e garantir a subsistência;

17 Marx (1985);

25

também dos imigrantes colonos, que trabalhavam sob o regime de colonato18. A articulação

entre terra e trabalho nasce do fato de que apenas o trabalho dá à terra a possibilidade de ser um

meio de produção de riquezas.

Esta transição do trabalhador escravo para livre representou um dolo – na metade do

século XIX – a classe dominante brasileira, plantacionista e dependente da escravidão. Nesse

contexto, influenciados pela elite plantadora, houveram incentivos a vinda de trabalhadores

rurais europeus para trabalhar nas fazendas de café e não mais apenas para a colonização em

pequenas propriedades como vinha acontecendo, desde os anos que antecederam a

Independência (ORTIZ, 2006). A falsa ideia da escassez de terra à disposição – arquitetada pela

Lei de Terras de 1850 – segundo Smith (1990) “obedeceu a um processo emanado das

iniciativas de elites políticas postadas no Conselho de Estado e era um apêndice da imposição

à abolição do tráfico, que vinha colocar o fim da escravidão num horizonte não remoto.”

Década 30 e o Getulismo

A década de 1930 foi marcada por um período de industrialização brasileira

impulsionada por Getúlio Vargas (Governo Provisório, 1930 – 1934; Governo Constitucional,

1934 – 1937; Estado Novo, 1937 – 1945), ocorrendo o fenômeno de migração campo-cidade

(êxodo rural), aumentando o contingente populacional dos centros urbanos por melhorias na

qualidade de vida (melhores salários, acesso à saúde e educação). O processo de esforço na

organização e tutela no setor industrial desenvolvido por Vargas, insere-se no projeto de

desenvolver uma massa urbana capaz de servir de mercado de consumo para bens não

duráveis19 e, principalmente, alimentos, fomentando a estrutura básica para a constituição de

um mercado autossustentável. Sendo assim, o processo de implantação da legislação trabalhista

brasileira formaria, portanto, ilhas de fordismo periférico20.

18 Colonato é o nome que se dá a um sistema de exploração de grandes propriedades entre diversos colonos ou

meeiros, que ficam incumbidos de cultivar uma determinada área e entregar parte da produção ao proprietário,

conservando outra parte para seu próprio consumo;

19 Os bens de consumo não-duráveis são usados por um prazo curto ou apenas poucas vezes como os alimentos,

produtos de limpeza, roupas;

20 Tal como o fordismo – baseado na linha de produção idealizada –, está baseado na reunião da acumulação

intensiva com o crescimento dos mercados de bens finais. Mas permanece sendo “periférico”, no sentido em que,

nos circuitos mundiais dos ramos produtivos, os empregos qualificados (sobretudo no domínio da engenharia) são

majoritariamente exteriores a estes países. Além disso, “os mercados correspondem a uma combinação específica

de consumo local das classes médias, consumo crescente de bens duráveis por parte dos trabalhadores e de

exportação a baixo preço para os capitalismos centrais” (LIPIETZ, 1991, p.119);

26

Para garantias na expansão do mercado interno eram necessários impulsionar

mecanismo que garantissem uma maior distribuição de renda, a fim de estimular o consumo

interno e de produção nacional, garantindo o funcionamento automático da economia. Vargas

deu início aos controles administrativos da maquinaria pública, ou seja, a intervenção estatal,

que segundo Silva (1998, p.3) tinham os objetivos de institucionalizar formas de apoio ao

mercado interno; estruturar um denominador comum de todas as categorias em uma política

salarial comum; incentivar a mobilidade da fronteira econômica, ou seja, espações “vazios” do

Brasil se tornarem produtivos e reunir os diversos núcleos demográficos isolados ou conforme

Vargas, “povoar racionalmente o País”. Em suma, o campo no Brasil deveria, assim, atender,

de forma subordinada e dirigida pelo Estado, as necessidades que a nova regulação econômica

exigia.

A Lei de Terras – que ainda se mantinha em vigência após a “Revolução” de 30 – sofre

apenas um acréscimo: autoriza-se a desapropriação de terra com interesse público e a

propriedade deveria ser indenizada. Em 1934, os ganhos sociais foram consideráveis, mas, com

a instalação do Estado Novo, as conquistas não se consolidaram devido a postura conservadora

de Getúlio Vargas. Só em 1946 houve uma nova constituição, considerada democrática, quando

atribuiu-se uma nova função à terra: ela deveria cumprir sua função social21. É importante

destacar que o governo de Vargas – pela primeira vez no Brasil – declarou-se contrário a

hegemonia agrário-exportadora e à monocultura, como visto na Plataforma da Aliança

Liberal22, a agricultura brasileira foi colocada agora no âmbito de um projeto nacional: servir

de base para um desenvolvimento contínuo e autossustentável. Segundo Silva (1998, p. 16) “o

impacto da crise de 1929 sobre o Brasil, desvalorizando o café - produto básico da pauta de

exportações - mostrara que todo o País poderia afundar junto com a monocultura”. A concepção

econômica do Estado Novo23 processou-se sempre no sentido do interesse público e do

desenvolvimento econômico do País.

21 Art. 156 da Constituição de 1946: A lei facilitou a fixação do homem no campo, estabelecendo planos de

colonização e de aproveitamento das terras públicas. Para esse fim, serão preferidos os nacionais e, dentre eles, os

habitantes das zonas empobrecidas e os desempregados. Disponível em:

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-

publicacaooriginal-1-pl.html>;

22 Coligação oposicionista de âmbito nacional formada no início de agosto de 1929 por iniciativa de líderes

políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul com o objetivo de apoiar as candidaturas de Getúlio Vargas e João

Pessoa, respectivamente, à presidência e vice-presidência da República nas eleições de 1º de março de 1930.

23 Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, foi o regime político brasileiro instaurado por Getúlio

Vargas em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. Foi caracterizado pela centralização

do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo;

27

João Goulart, Movimento Sindical e a Reforma Agrária

Durante a década de 1960 tivemos aumento expressivo de diversos programas e

discussões políticas em defesa da reforma agrária24. O Governo de João Goulart (1961 – 1964)

é marcado pela intensificação do debate em torno da questão agrária no Brasil. As “classes

políticas” da época, durante o período do Governo de Vargas (1951 – 1954), debateram acerca

de desenvolvimento industrial brasileiro, o qual era obstaculizado pelo atraso na agricultura e,

principalmente, pelo monopólio fundiário brasileiro (NATIVIDADE, 2011). A questão agrária

nesse período persistia numa gangorra desigual: de um lado uma elite fundiária com padrão de

riqueza, poderes e privilégios e de outro lado uma massa trabalhadora do campo pobre, isolada,

analfabeta, subordinada com problemas sociais que acarretavam fome e disseminação de

doenças. Até 1950, aproximadamente 70% da população habitava na área rural. Os destaques

do Governo de João Goulart são o envolvimento do Poder Executivo25 na questão agrária e uma

reforma que aplique medidas que regulem a parceria e o arrendamento26, estenda a legislação

trabalhista ao campo e, determine as condições de desapropriação por interesse social.

João Goulart compareceu ao I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores

Agrícolas, organizado pela União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil27

(ULTAB) trazendo indicativos para uma legislação sindical28 e trabalhista rural e uma possível

24 Atualmente no Brasil, o conceito de Reforma Agrária – segurado pela a Lei 4.504/64 (Lei de Terras) – trata-se

do “conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de

sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>;

25 O Poder Executivo é um dos três poderes do Estado (além do Legislativo e Judiciário) e tem como função de

administrar interesses do povo, governar segundo relevância pública, fazer serem efetivadas as leis e dividir entre

os três níveis de governo a gestão administrativa em educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, entre outras

áreas. Algumas atribuições serão mais destinadas aos entes da federação (União, estado e municípios);

26 Políticas de arrendamento são alternativas complementares ao programa de reforma agrária, com implantação

totalmente descentralizada e desenvolvida por prefeituras, secretarias municipais de agricultura, sindicatos de

produtores rurais, ONGs, ou seja, instituições que estejam interessadas em desenvolver alternativas baratas para

promover a renda de trabalhadores sem terra ou pequenos produtores;

27 A União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) foi fundada em São Paulo, em 1954,

tendo à frente Lindolfo Silva, militante do PCB. Ela foi responsável pela criação de associações de lavradores que

buscavam organizar os camponeses em suas lutas. A partir do início dos anos 1960, as associações foram sendo

transformadas em sindicatos. A ULTAB não só desempenhou papel fundamental nesse processo de sindicalização

que culminou na criação, em 1963, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),

como também se constituiu na principal força em ação no interior da nova entidade. Disponível em:

<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/glossario/ultab>;

28 Entende-se sindicato como “associação de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividades econômicas ou

profissionais, visando a defesa dos interesses coletivos e individuais de seus membros ou categoria” (MARTINS,

2007, pag. 696);

28

reforma agrária e que foram observadas com profunda desconfiança pelas classes dominantes

do país. Em contraponto, segundo Navidade (2011),

“em numerosas reuniões de associações rurais e classes produtoras em diversos pontos

do país, se fixa posição comum de obediência aos preceitos constitucionais, aliado ao

interesse prioritário pelo estímulo à produção, considerado o fundamento de uma

verdadeira “revolução agrícola”. Consideravam como demagógicas as medidas de

expropriação e distribuição de terras, que acarretariam fatalmente a desorganização

da produção. Destaca-se aí o papel aglutinador da Confederação Rural Brasileira, que

antecipou para o início de 1962 a reunião programada somente para o final do ano.

Tendo em vista, a necessidade de um pronunciamento da classe rural sobre a reforma

agrária no Brasil”.

Essas pressões por mudanças, onde as lideranças campesinas clamam por uma reforma

agrária “na lei ou na marra”, em 1962, institucionalizou-se decretos e portarias relativos à

sindicalização rural. Em março de 1963 foi aprovado pelo Congresso Nacional o Estatuto do

Trabalhador Rural29, que estende para os assalariados do campo os direitos dos trabalhadores

urbanos: sindicalização, salário mínimo, férias, repouso semanal remunerado, aviso prévio e

indenização. O estatuto também prevê medidas de proteção especial à mulher e ao menor. É a

primeira lei da história brasileira a intervir efetivamente nas relações de trabalho no campo. O

projeto fora apresentado ao Congresso em 1956 pelo deputado gaúcho Fernando Ferrari (PTB

e MTR30), contudo somente no governo de João Goulart tivera o apoio e as condições

necessárias para sair do papel: um presidente que o apoiava; um ministro do Trabalho (Almino

Afonso) que trabalhou para viabilizá-lo; e movimentos sociais no campo cada vez mais

articulados, politizados e com capacidade de mobilização.

Além disso, paralelamente, criou-se a Superintendência de Política Agrária31 (SUPRA),

que tinham suas finalidades colaborar na formulação da política agrária do país; planejar,

executar e fazer executar, nos termos da legislação específica, a reforma agrária; promover a

desapropriação de terras por interesse social, objetivando a justa distribuição da propriedade

29 A Lei nº 4.214, que cria o Estatuto do Trabalhador Rural (ETR), promulgada em 2 de março de 1963 e publicada

no Diário Oficial no dia 18 do mesmo mês. O estatuto significou a extensão da legislação social ao trabalhador

rural, fornecendo as bases para a organização sindical do campo brasileiro. O ETR foi revogado dez anos depois,

já na fase mais violenta da ditadura militar. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-

1969/L4214.htm>;

30 Movimento Trabalhista Renovador (MTR) foi um partido político brasileiro, fundado por Fernando Ferrari

(1921 – 1963) e dissidentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 1959. Foi extinto pelo Regime Militar, por

intermédio do Ato Institucional Número Dois (AI-2), de 27 de outubro de 1965. Atualmente é o Partido

Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB);

31 Órgão criado em 11 de outubro de 1962 pela Lei Delegada nº 11 e regulamentado pelo Decreto nº 1.878-A, de

21 de dezembro de 1962. Unificou num só órgão o Serviço Social Rural, o Instituto Nacional de Imigração e

Colonização, o Conselho Nacional de Reforma Agrária e o Estabelecimento Rural de Tapajós. Disponível em:

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/superintendencia-da-politica-agraria-supra>;

29

rural e condicionando seu uso ao bem-estar social, e prestar serviços de extensão rural e de

assistência técnica aos trabalhadores rurais. A criação da SUPRA culminou no avanço da

organização política dos trabalhadores rurais, devido a proliferação de ligas e sindicatos e nas

lutas pela posse da terra, como também criou a Comissão Nacional de Sindicalização Rural32

(CONSIR) – fruto de um convênio entre o Ministério do Trabalho e a SUPRA – que na prática

“flexibilizaria os trâmites legais para a criação de um sindicato, diminuindo as exigências e

acelerando o processo” (BALTAZAR, 2014). No ano de 1963 o número de sindicatos saltou de

50 para mais 700.

Essa opção de João Goulart em estimular a sindicalização rural como parte de um

projeto político trabalhista para campo, criando uma perspectiva de reciprocidade entre Estado

e o campesinato. Um destaque do Jornal do Brasil, de 29 de dezembro de 1963, sinalizou que

“A Igreja e o Partido Comunista estão juntos doutrinando os camponeses33”. O Estado foi uma

figura importante na proliferação dos sindicatos, embora outros agentes atuassem claramente

nessa proposta, como a Igreja Católica e o Partido Comunista Brasileiro, que chegaram a

rivalizar no mundo rural pelo apoio do campesinato. Os próprios camponeses, buscando se

organizar e reivindicar os seus direitos, são a peça principal para explicar as causas desse

crescimento estrondoso no número de sindicatos rurais.

O emblemático comício de 13 de março de 1964 na Central do Brasil, no Rio de Janeiro

defendeu as reformas de base propostas por seu governo para cerca de 200 mil. João

Goulart destacou uma aproximação com as reformas de base, dentre elas, a reforma agrária,

“Trabalhadores, acabei de assinar o decreto da SUPRA com o pensamento

voltado para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior de nossa Pátria.

Ainda não é aquela reforma agrária pela qual lutamos. Ainda não é a

reformulação de nosso panorama rural empobrecido. Ainda não é a carta de

alforria do camponês abandonado. Mas é o primeiro passo: uma porta que se abre

à solução definitiva do problema agrário brasileiro. [...] Sem reforma

constitucional, trabalhadores, não há reforma agrária. Sem emendar a

Constituição, que tem acima de dela o povo e os interesses da Nação, que a ela

cabe assegurar, poderemos ter leis agrárias honestas e bem-intencionadas, mas

nenhuma delas capaz de modificações estruturais profundas.34”

32 “O CONSIR tinha como objetivo a fundação de sindicatos e a realização de planos integrados de atendimento

das reivindicações das populações camponesas em áreas específicas, sobretudo no âmbito do direito civil e do

direito trabalhista” (FERREIRA, 2006);

33 Igreja e Partido comunista estão juntos doutrinando os camponeses. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 29 dez.

1963. Caderno A1, p. 9. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>;

34 Discurso de João Goulart na Central do Brasil em 13 de março de 1964. Disponível em:

<http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/03/discurso-de-jango-na-central-do-brasil-em-1964>;

30

Além disso, a lógica era aquela que permeava a noção de “dar, receber e retribuir”, ou

seja, o Estado seria o responsável por estender a legislação trabalhista para o campo via

sindicato rural, como se elas fossem presentes e dádivas (dar), os camponeses seriam aqueles

que receberiam tais benefícios (receber) e, em troca, viria a retribuição e a gratidão para com o

presidente da República (retribuir), transformada em apoio político e admiração – tal qual

ocorreu com Vargas, denominado de “pai dos pobres”. Em seu discurso ele continuava,

“E, feito isto, os trabalhadores do campo já poderão, então, ver concretizada,

embora em parte, a sua mais sentida e justa reinvindicação, aquela que lhe dará

um pedaço de terra para trabalhar, um pedaço de terra para cultivar. Aí, então, o

trabalhador e sua família irão trabalhar para si próprios, porque até aqui eles

trabalham para o dono da terra, a quem entregam, como aluguel, metade de sua

produção. E não se diga, trabalhadores, que há meio de se fazer reforma sem

mexer a fundo na Constituição. Em todos os países civilizados do mundo já foi

suprimido do texto constitucional parte que obriga a desapropriação por interesse

social, a pagamento prévio, a pagamento em dinheiro. [...] Como garantir o

direito de propriedade autêntico, quando dos quinze milhões de brasileiros que

trabalham a terra, no Brasil, apenas dois milhões e meio são proprietários? 34”.

A velha classe infecunda – os que não plantam e não deixam plantar – ao perpetuar

o seu sistema (colonial) e impediu por vários anos a realização das potencialidades dos

brasileiros, opôs-se a essa proposta tímida de reforma agrária na qual trouxe

desdobramentos nos jornais da época: “Oposição em Desespêro – Derrubar Jango Antes das

Reformas” e “Golpe no Congresso: UDN quer Passar Falsa Reforma Agrária Jango Não Dará

Trégua à Reação: Ofensiva Reformista Prosseguirá”.35 “Manifesto Ruralista Pede às Forças

Armadas Mobilização Cívica Contra o Comunismo”, “Criadores e Agricultores de Sergipe

Manifestam-se Contra o Decreto da SUPRA” e “Ademar de Barros: Não Reconheço a SUPRA,

é Ilegal” 36. É de assinalar que a campanha milionária contra João Goulart – financiada pela

Texaco, Shell, Ciba, Schering, Bayer, GE, IBM, Coca-Cola, Souza Cruz, Belgo-Mineira, Herm

Stoltz e Coty37 – pretendia uma reforma estrutural de caráter capitalista. Elas foram, contudo,

vistas como revolucionárias em razão do caráter retrógrado do capitalismo dependente que se

implantou no Brasil sob a regência de descendentes de senhores de escravos e testas-de-ferro

de interesses estrangeiros. O golpe militar em 30 de abril de 1964 – que derrubou o governo de

João Goulart – segundo Darcy Ribeiro,

35 Manchetes do jornal Última Hora entre os dias 17, 18 e 24 de março de 1964. Disponível em:

<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>;

36 Manchetes do jornal O Globo entre os dias 14 e 18 de março de 1964. Disponível em:

<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.;

37 Artigo 1964: Um Testemunho, publicado na Folha de São Paulo em março de 1982. Disponível em:

<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.;

31

“Para o povo, o golpe foi cruento. Principalmente para os camponeses das ligas de

Julião, assaltados e assassinados em seus ranchos, em atos de pura crueldade, pelas

polícias regionais e pelos jagunços dos senhores de engenho, a fim de demonstrar ao

povo nordestino que seu destino é o cambão.”

João Goulart, com seu reformismo38, foi o governo mais avançado que tivemos, aquele

que lutou mais fundamente para implantar as bases de um Brasil novo, capaz de gerar uma

prosperidade extensível a todo o povo. Embora reformista, ele foi percebido, sentido e temido

como revolucionário, provocando uma contrarrevolução preventiva para impedir a execução

das reformas de base que estavam sendo levadas a cabo.

A Terra e o Capital na Ditadura Civil-Militar

O Regime Militar – que derrubou o governo democrático de João Goulart – teve seu

caráter autoritário, militarista e anticomunista39. O período militar durou 21 anos (1964 a

1985) e foi composto por cinco presidentes: Humberto Castello Branco40 (1964 – 1967);

Arthur Costa e Silva41 (1968 – 1969); Emílio Médici42 (1970 – 1974); Ernesto Geisel43

(1975 – 1979) e João Figueiredo44 (1979 – 1985). Dreifuss (1981) e Martins (1994) enfatizam

que o golpe de Estado de 1964 não teria sido possível sem a intervenção ideológica dos grandes

38 O reformismo é um movimento social que tem em vista a transformação da sociedade mediante a introdução de

reformas graduais e sucessivas na legislação e nas instituições já existentes a fim de torná-las mais igualitárias;

39 O movimento anticomunista tomou forma na América Latina através da Guerra Fria, designação atribuída ao

período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética (URSS),

compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991);

40 O governo de Castelo Branco foi marcado pela adoção de Atos Institucionais como instrumentos de repressão

aos opositores. Com isso, fechou associações civis, proibiu greves, interveio em sindicatos e cassou mandatos de

políticos por dez anos; foram criados dois partidos (Ato Complementar nº 4), Aliança Renovadora Nacional

(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

41 O momento “linha dura” foi o destaque do Governo de Costa e Silva quando delibera o Ato Institucional nº5

(AI-5) resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo