日衛誌 (Jpn. J. Hyg.),69,122–135(2014)

© 日本衛生学会

総 説

ミニ特集 森林セラピーの臨床応用と個人差

日本における森林医学研究

宮崎 良文,池井 晴美,宋チョロン

千葉大学環境健康フィールド科学センター

Forest Medicine Research in Japan

Yoshifumi MIYAZAKI, Harumi IKEI and Chorong SONG

Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University

Abstract

There has been growing attention on the effects of forest on physiological relaxation and

immune recovery, particularly in forest medicine research, from a perspective of preventive medicine.

Japan is a world leader in the accumulation of scientific data on forest medicine research. In this review, we

summarize the research that has been conducted in this area since 1992.

We conducted field experiment, involving 420 subjects at 35 different forests throughout Japan. After

sitting in natural surroundings, these subjects showed decrease in the following physiological parameters

compared with those in an urban control group: 12.4% decrease in the cortisol level, 7.0% decrease in sym-

pathetic nervous activity, 1.4% decrease in systolic blood pressure, and 5.8% decrease in heart rate. This

demonstrates that stressful states can be relieved by forest therapy. In addition, it should be noted that para-

sympathetic nervous activity was enhanced by 55.0%, indicating a relaxed state. The results of walking exper-

iments provided similar results. Li et al. demonstrated that immune function was enhanced by forest therapy

in middle-aged employees who volunteered to participate in these experiments. Natural killer cell activity, an

indicator of immune function, was enhanced by 56% on the second day and returned to normal levels. A sig-

nificant increase of 23% was maintained for 1 month even after returning to urban life, clearly illustrating the

preventive benefits of forest therapy.

In an indoor room experiment, we conducted tests with the following: 1) olfactory stimulation using wood

smell, 2) tactile stimulation using wood, and 3) auditory stimulation using forest sounds. These indoor stimu-

lations also decreased the blood pressure and pulse rate, and induced a physiological relaxation effect.

We anticipate that forest medicine will play an increasingly important role in preventive medicine in the

future.

Key words: forest environment(森林環境),therapeutic effect(健康増進効果),

physiological function(生理機能),preventive medicine(予防医学)

はじめに

ここ数年,森林医学研究に関する関心が世界的に高

まっている。2013 年 10 月には Harvard School of Public

受付 2014 年 2 月 20 日,受理 2014 年 3 月 5 日

Reprint requests to: Yoshifumi MIYAZAKI

Centre for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University,

6-2-1 Kashiwanoha, Kashiwa City, Chiba Prefecture 277-0882, Japan

TEL: +81(4)7137-8113, FAX: 020-4666-0398

E-mail: ymiyazaki@faculty.chiba-u.jp

Health が Urban Forest Bathing と銘打ったセミナーを米

国で初めて開催し,12 月には中国北京市においても森

林医学シンポジウムが開催されている。2010 年に New

York Times が,李ら (1, 2) ならびに宮崎ら (3, 4) による

4 論文を引用して記事化したことに端を発し,同年 Al

Zajjira TV が森林セラピー特集を組み,2013 年 11 月に

はブラジル Globo TV が特集を組んで,日本の森林医学

研究を紹介している。さらに,カナダ Glove and Mail 紙,

ブラジル Globo 紙等の新聞報道が続いている。

現在の森林医学において,日本の森林医学研究が果た

〔122〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

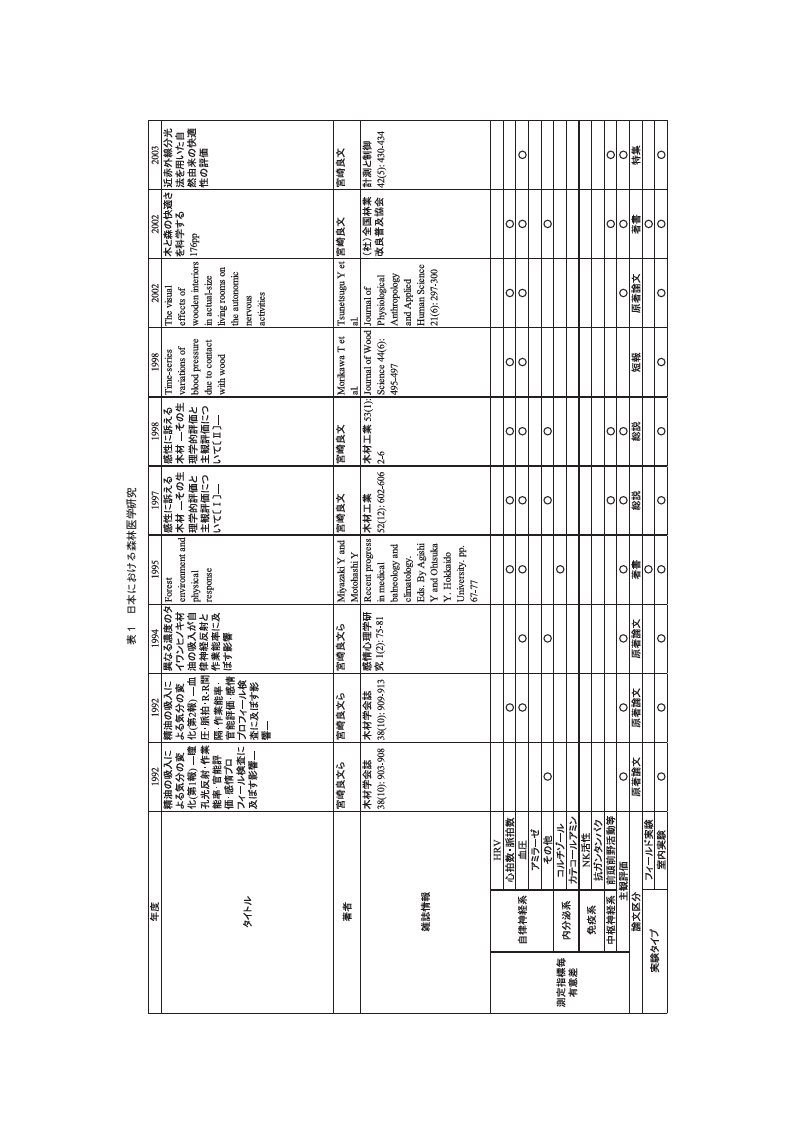

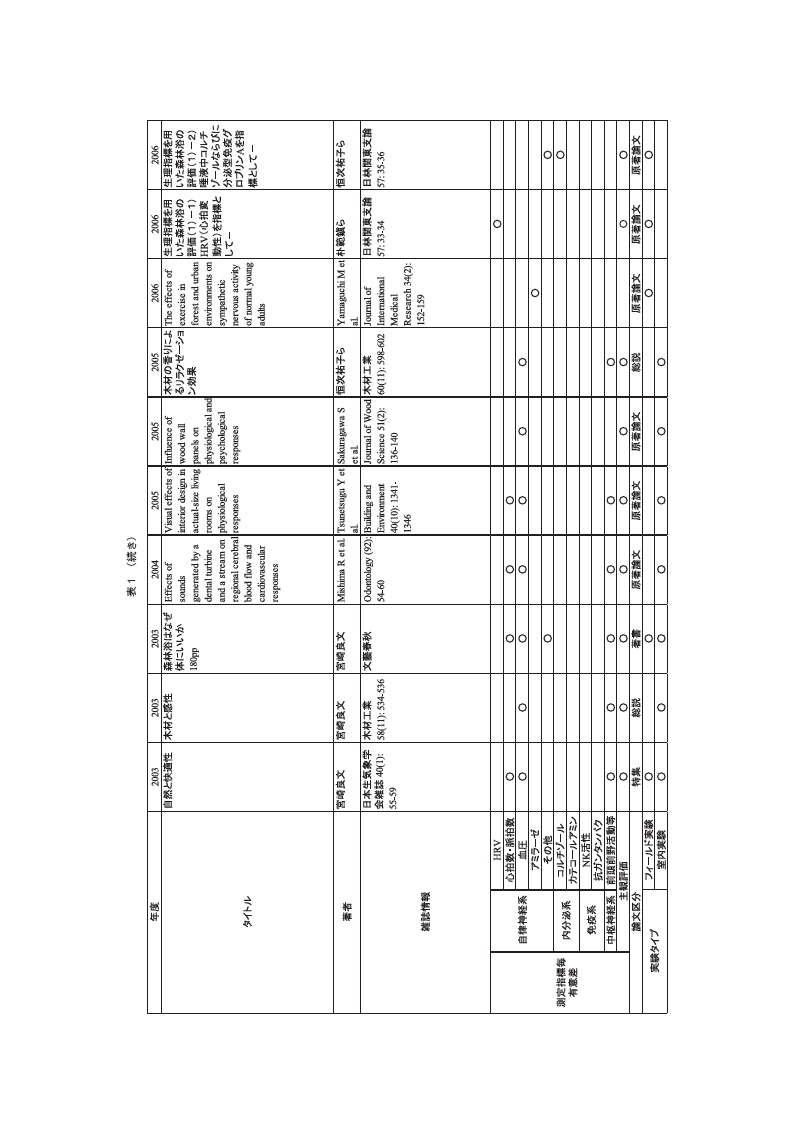

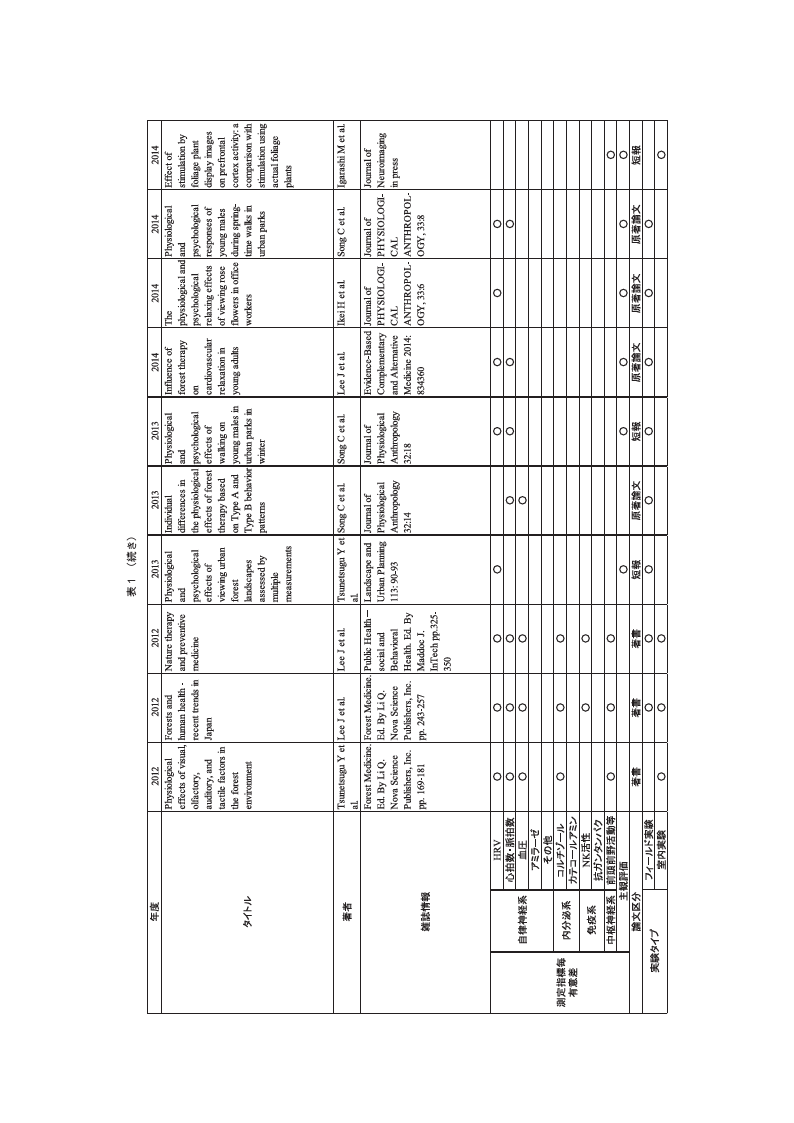

している役割は大きく,フィールド研究における生理

データの蓄積の多くは,宮崎ならびに李卿らよってなさ

れてきた(表 1)。そこで,本総説においては,1992 年

から始まった日本の森林医学研究の現状について紹介

し,今後の課題に関して言及する。

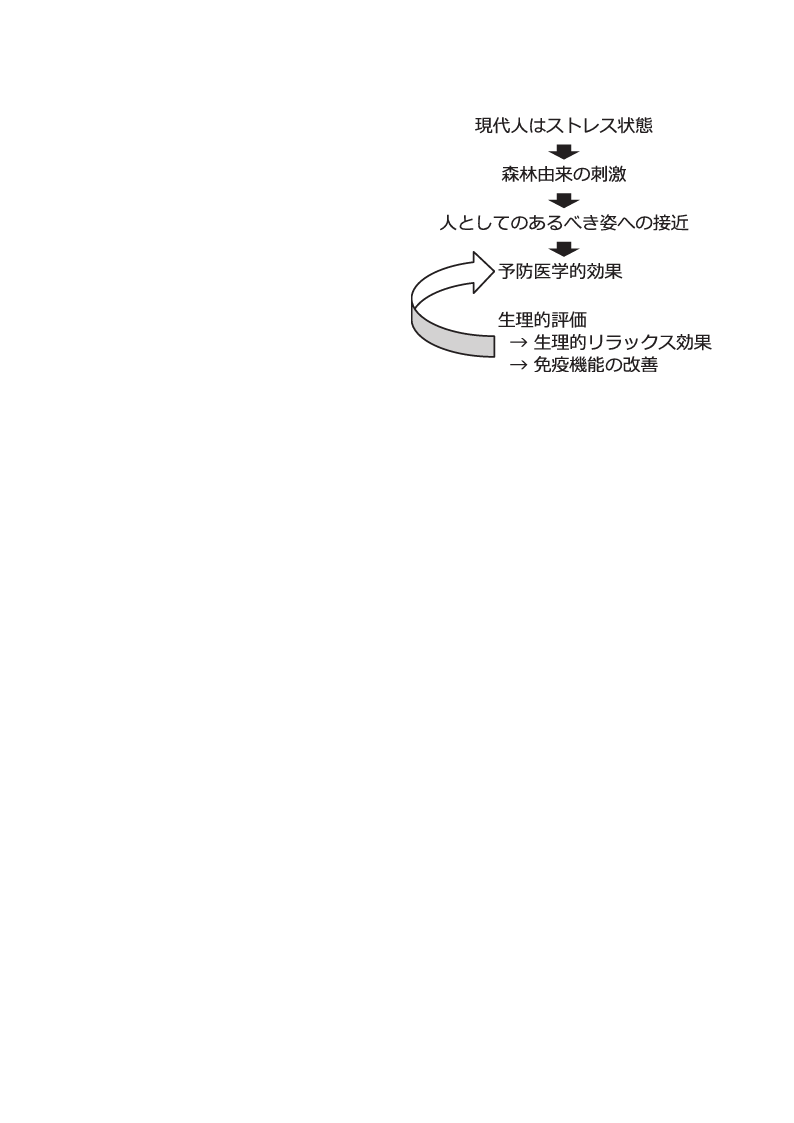

Ⅰ.人間と自然の関係

森林医学が予防医学的効果を有する根底には,現代を

生きる我々の体が,自然対応用にできているという考え

方がある。人間は人間になって約 600 ~ 700 万年が経過

するが (5),その 99.99% 以上を自然の中で過ごしてきた。

自然対応用の生理機能を持って,現代の都市化・人工化

された社会を生きているため,ストレス状態にあると考

えられている (6)。さらに,近年における急激なコン

ピュータの普及はさらなるストレス状態の昂進を生み出

しており,1984 年にはアメリカの臨床心理学者クレイ

グ・ブロードにより,「テクノストレス」という言葉が

作られた (7)。そのような状況を受けて,今,森林や木

材等の自然環境に注目が集まっており,森林医学の重要

性が再認識されている。代表的な自然環境である森林や

自然環境要素である木材に触れたとき,強すぎる緊張状

態,高すぎる交感神経活動が抑制され,生理的にリラッ

クスし,低下していた免疫機能が改善する。これは,「予

防医学的効果」であり,森林医学の目的とするところで

ある(図 1)。森林医学による生理的リラックス効果に

関しては,本稿において詳細に紹介し,李卿による免疫

機能の改善については,本特集の李卿による「森林医学

の臨床応用の可能性」ならびに他の論文 (3, 4, 8–14) を

参照して頂きたい。

Ⅱ.森林浴から森林医学

森林浴という言葉は,秋山元林野庁長官によって命名

された造語で,1982 年 7 月 29 日の朝日新聞紙上におけ

る林野庁の「森林浴構想」に端を発しており,「人間と

森林等の自然環境間の同調(シンクロ状態)による快適

性増進効果を目指す行為」と定義されている (15)。「森

林セラピー」は,「科学的エビデンスに裏付けられた森

林浴効果」を意味し,「森林等の植物由来の刺激が,生

理的リラックス状態をもたらすことにより,免疫能が向

上し,病気になりにくい体になると言う『予防医学的効

果』に立脚した概念」であるとされている (15)。さらに,

「森林医学」とは,「森林などの植物由来の刺激がもたら

す生理的非特異的効果を科学的根拠に基づいて解明する

学問体系」であると定義されている (15)。

Ⅲ.日本における研究の現状

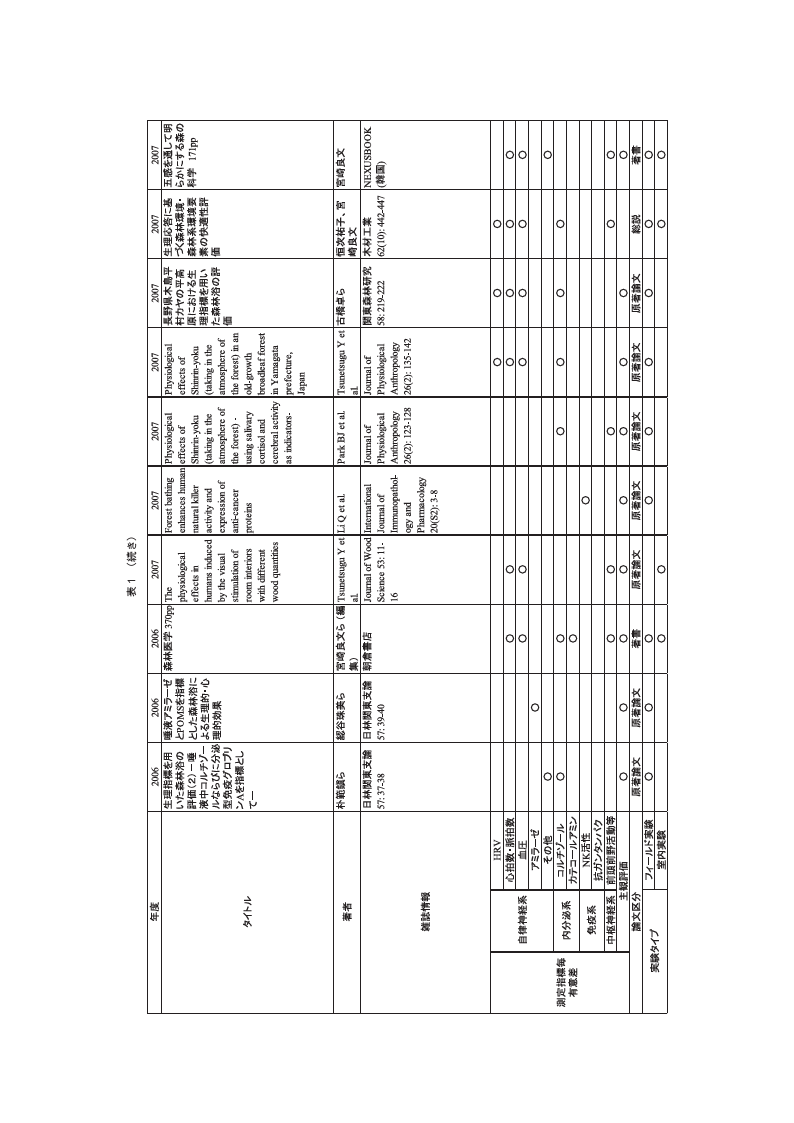

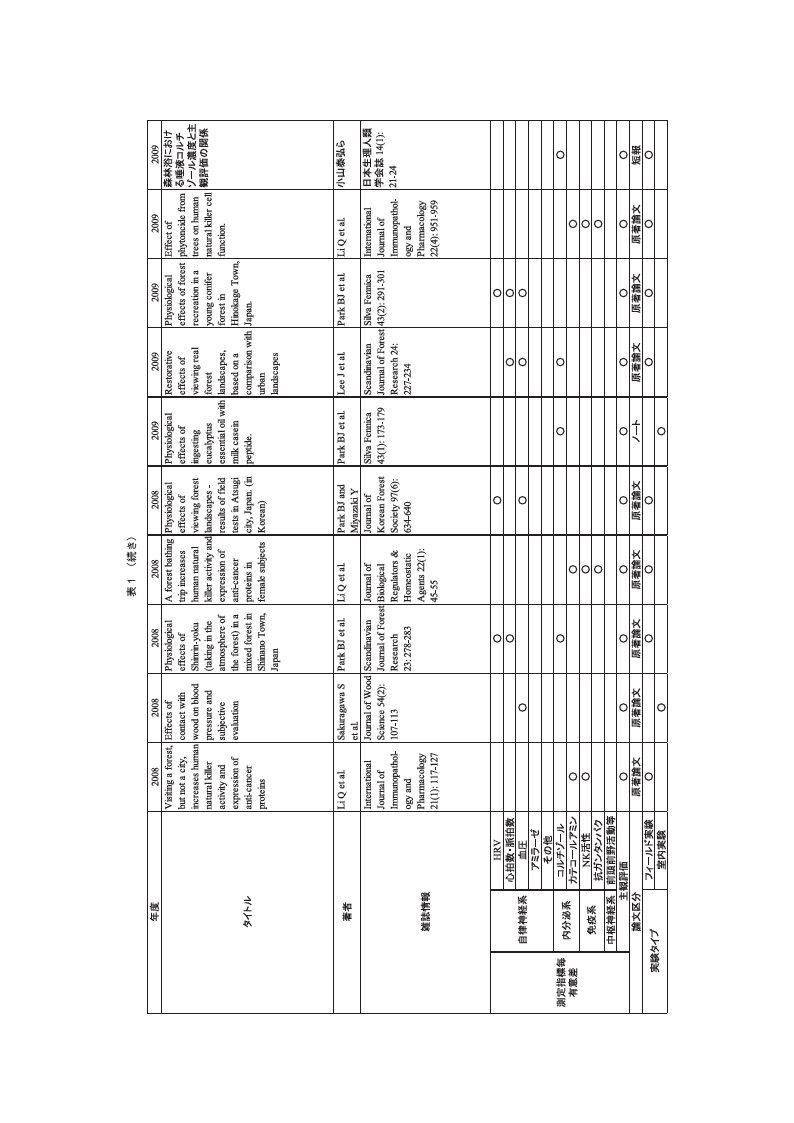

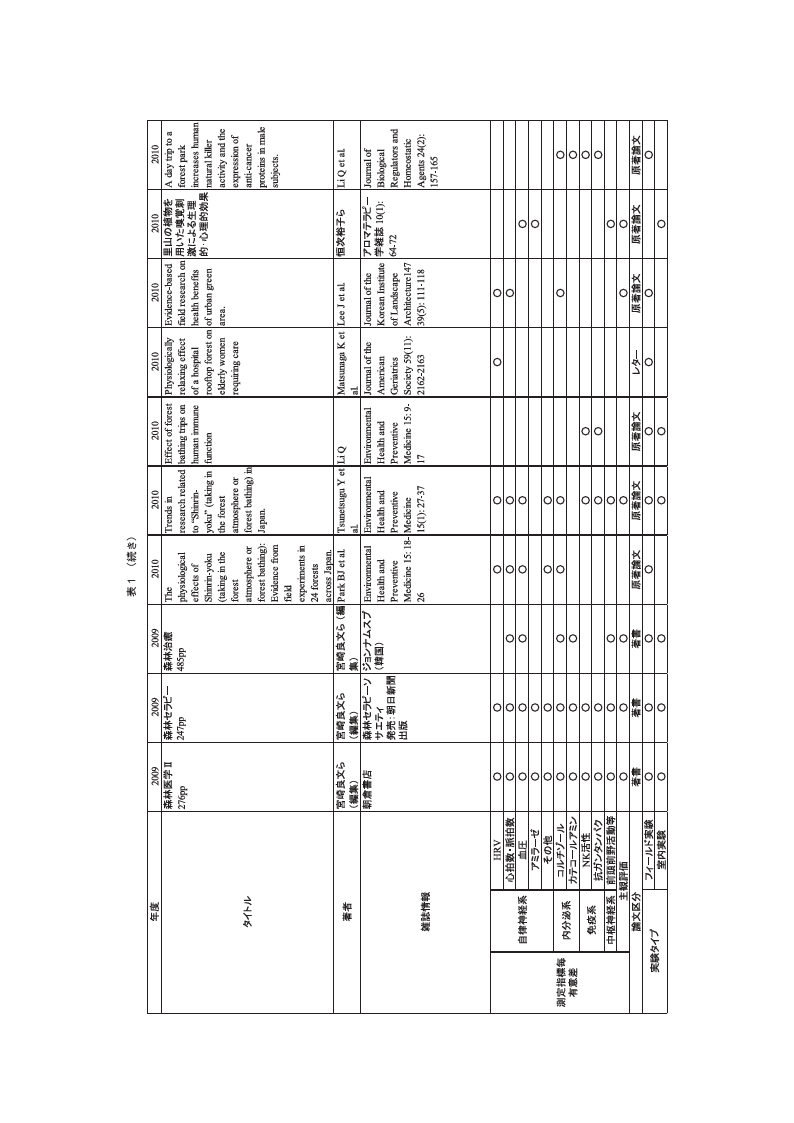

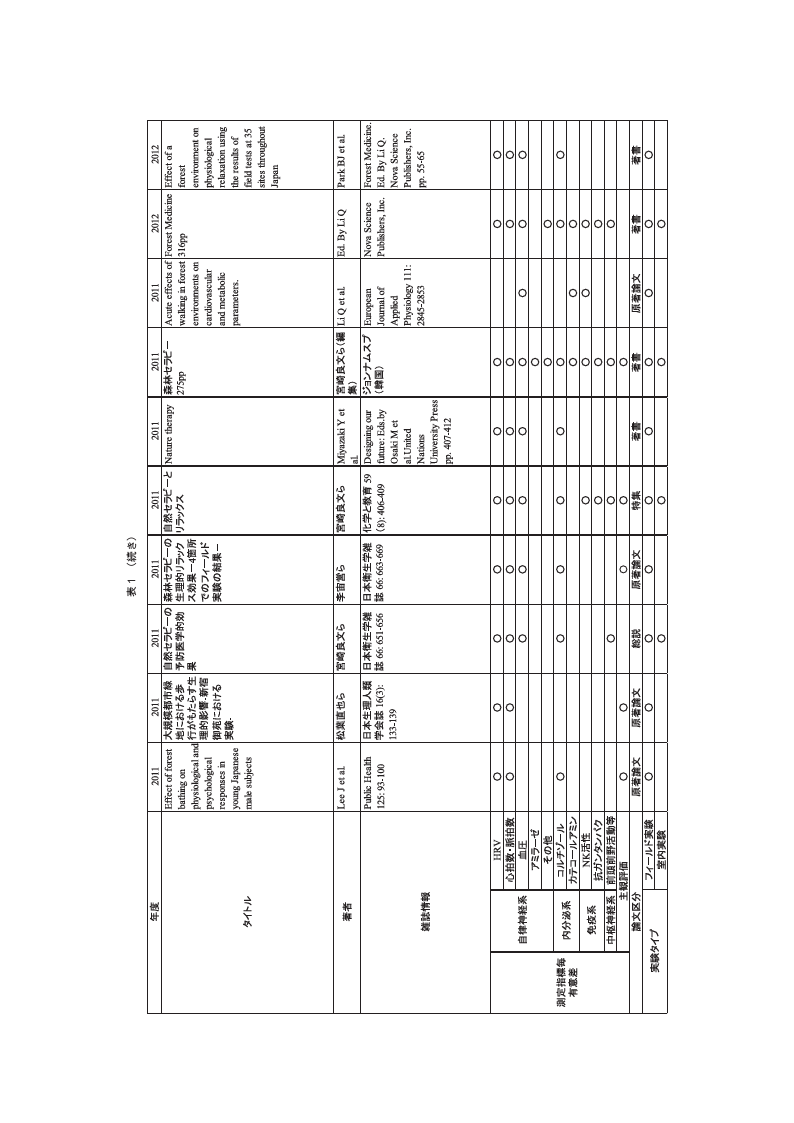

表 1 に 1992 年以降,今日に至る森林医学研究におけ

る生理評価関連論文ならびに著書を記した。その研究の

図 1 森林医学の概念

歴史について,経時的に紹介する。

1992 年から 2003 年までは,フィールドにおける生理

的評価法ならびに実験体制の未確立であったことを主要

因として,人工気候室内における室内実験が中心であっ

た。2004 年以降,フィールド実験が本格的に開始され,

室内ならびにフィールド実験が同時に実施されるように

なった。

なお,上記の研究のうち,著者らのグループによる

2004 年以降の研究分については,千葉大学環境健康

フィールド科学センターあるいは(独)森林総合研究所

の倫理審査委員会の承認を受け,被験者からは文書によ

る同意を得た上で実施された。

(1)室内実験

1)嗅覚刺激実験

室内実験における基本的な実験条件ならびに評価指標

は以下の通りである。

被験者は 6 人~ 25 人程度の男女としている。嗅覚刺

激においては,刺激香り物質として,スギ,ヒノキ,ヒ

バ等の木材チップやそれらから抽出した精油ならびに精

油成分とし,におい物質の投与は,精油吸入装置を用い

ることにより行い,温度 25°C,湿度 60%,照度 50 lx の

人工気候室内において座位にて実施している。嗅覚刺激

は,におい袋内に 24 L の室内空気を入れ,チップある

いは精油を入れ,精油吸入装置を用いて鼻の約 15 cm 下

から毎分 2 ~ 3 L の流速で流すことにより行った。吸入

する香り物質の強度は,においの強さの 6 段階法におい

て,「弱いにおい」から「楽に感じるにおい」になるよ

うに設定し,吸入時間は 60 ~ 90 秒程度とした。図 2 に,

実験風景を示す。

測定指標は,脳活動としては,近赤外分光法による前

頭前野計測(毎秒)とし,自律神経活動としては,心拍

変動性(毎分),心拍数(毎秒),血圧(毎秒),瞳孔対

光反射,唾液中アミラーゼ等を用い,さらに唾液中コル

〔123〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

〔124〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

〔125〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

〔126〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

〔127〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

〔128〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

〔129〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

〔130〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

図 2 嗅覚刺激実験風景

チゾール計測も用い,実験の目的に応じて使い分けた。

1992 年に木材学会誌において,血圧,脈拍数,瞳孔

対光反射ならびに作業能率(文字消去率)を指標として,

タイワンヒノキ材油の揮発成分による嗅覚刺激がもたら

す生理的・心理的影響を報告した (16, 17)。5 分間の嗅

覚刺激によって,嗅覚前に比べ,有意に収縮期血圧が低

下し,作業能率が高まる傾向にあることが示された。森

林・木材由来の嗅覚刺激がもたらす生理的影響を明らか

にした初の論文であると思われる。さらに,1994 年に

は異なるタイワンヒノキ材油の異なる濃度が血圧低下に

もたらす影響が明らかにされている (18)。さらに,ス

ギ材チップの揮発物質による嗅覚刺激においても,収縮

期血圧が有意に低下し,脳前頭前野活動も,鎮静化する

ことが報告されている (19, 20)。

一方,森林や木材由来の主要物質である α-ピネンや

リモネン等のフィトンチッドがもたらす生理的影響につ

いても報告されている (19, 20)。代表的なフィトンチッ

ドである α-ピネンの嗅覚刺激が血圧にもたらす影響が

毎秒計測され,10 あるいは 100 μL/30 L にて,3 L/ 分の

流量で被験者の鼻下約 10 cm から 90 秒間吸入させたと

ころ,収縮期血圧が有意に低下することが示された。さ

らに,同じくリモネン(10 μL/30 L)の吸入においても,

収縮期血圧が低下することが明らかにされている。

2)視覚刺激実験

2002 年~ 2007 年にかけて連続血圧ならびに脈拍数を

指標として室内居室の木材視覚刺激実験に関する報告が

されている (21–23)。実際の部屋(8 帖)を作成し,そ

の部屋の木材率やデザインを変えた場合の視覚影響が,

90 秒の刺激時間によって調べられている。現在,市販

されている木質居室の木材率はほぼ 30% 程度であるた

め,通常の木質居室(木材率 30%),壁に木材を加えた

少し木材率の多い居室(45%)が比較された。その結果,

30% 居室の視覚刺激によって,脈拍数,拡張期血圧に

おいて,有意に低下することが明らかにされ,45% の

部屋においては,脈拍数は有意に増加することが報告さ

れた。主観的な快適感においては,ともに快適であると

評価されたが,生理的には木材率 30% の部屋では鎮静

的に,斬新なデザインの部屋では覚醒的に変化していた

ことが明らかになった。30% 居室に梁と柱を追加した

デザインの異なる居室においても,45% 居室と同様に

脈拍数が増加し,生理的に覚醒状態になることが示され

ている。

さらに,節の多いヒノキ材と白壁を壁一面に提示した

場合の生理的な影響が調べられ,主観的な「好き群」と

「嫌い群」に分けて評価したところ,「好き群」において

は有意に血圧が低下することが認められている (24)。

3)触覚刺激実験

1998 年,2007 年には血圧を指標として,木材への接

触による室内触覚実験が実施されている。Morikawa ら

(25) は人工物,木材等への接触が収縮期血圧に及ぼす

影響を調べ,金属板においては,その変動が大きく,ヒ

ノ キ 材, ス ギ 材 に お い て は 小 さ い こ と を 示 し て い る。

Sakuragawa ら (26) は,閉眼状態において,①金属板へ

の接触は血圧を上昇させるが,その金属を暖めるとその

上昇は抑制されること,②アクリル板への接触は血圧を

上昇させ,アクリル板を冷やすとさらに,上昇率は大き

くなること,③スギ材,ヒノキ材,ナラ材への接触によっ

て,血圧は変化せず,冷やしたナラ材への接触において

も血圧は上昇しないことを示した。これにより,人工物

である金属やアクリルへの接触による血圧上昇は温度条

件が大きく影響するが,木材への接触においては,室温

においても冷却時においても,血圧上昇という生理的ス

トレス状態はもたらさないことが明らかにされている。

4)聴覚刺激実験

2004 年に,近赤外分光法による前頭前野活動,連続

血圧ならびに脈拍数を指標として,90 秒間,「小川のせ

せらぎ音」による聴覚刺激がもたらす影響が調べられて

いる (27)。「小川のせせらぎ音」による聴覚刺激により,

収縮期血圧ならびに前頭前野活動が低下することが明ら

かになり,生体が生理的にリラックスした状態になるこ

とが認められている。

(2)フィールド実験

2003 年には「森林セラピー基地構想」が発表された。

本構想は,フィールド実験におけるリラックス効果の生

理的評価法が,ここ数年前から急速に進歩してきたこと

を受けて確立されたものである。2005 ~ 13 年度に沖縄

から北海道まで全国 58 ヶ所の森林において各約 1 週間

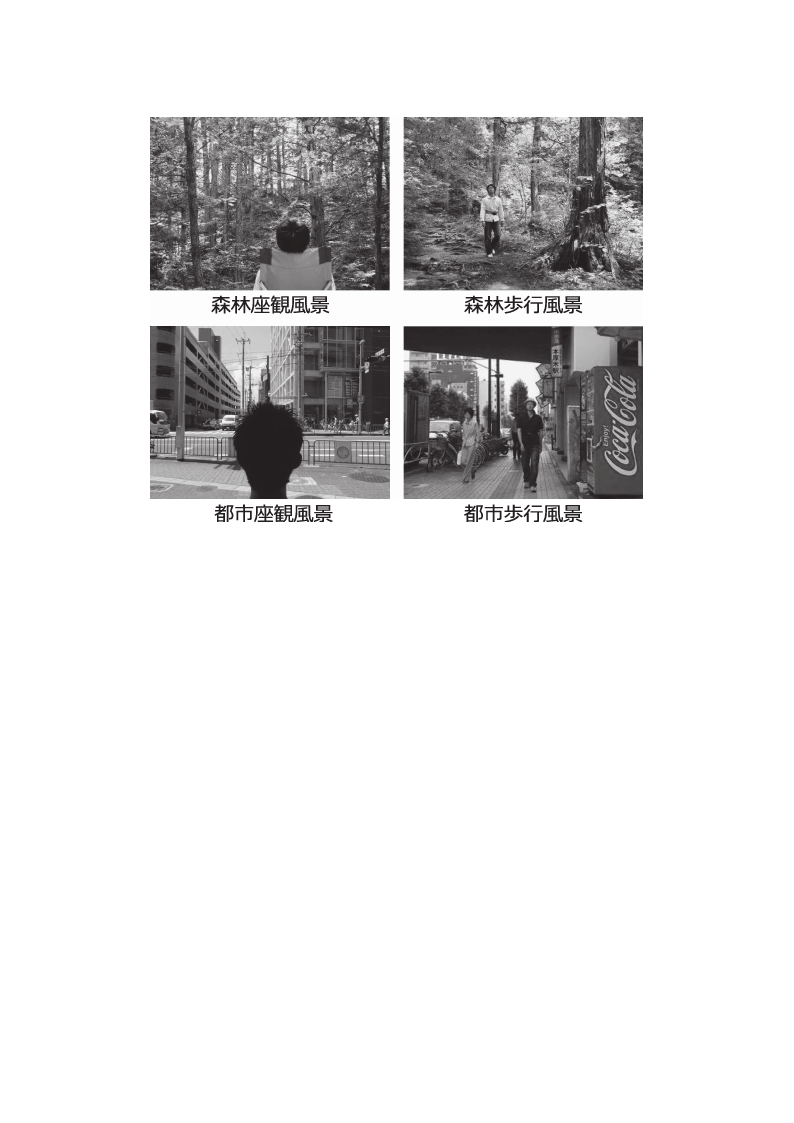

を目処に実験を行ってきた(図 3)。森林セラピーフィー

ルド実験における実験条件ならびに評価指標の概要は以

下の通りである。

被験者は,各実験地とも 20 代の男子大学生 12 名とし,

6 人ずつ 2 群に分けられ,森林部ならびに都市部にて,

1 人ずつ約 15 分間の歩行ならびに座観を行った。翌日

〔131〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

図 3 森林セラピー実験風景

は実験地を交代し,順番の影響を排除した。

これらの実験デザインを用いた多くの報告がされてお

り,唾液中コルチゾール濃度 (1, 2, 28, 29, 31–33, 35, 37,

38),心拍変動性における交感神経活動 (1, 2, 30, 32, 34,

38, 39),副交感神経活動 (1, 2, 30, 32–34, 37–39),血圧 (1,

2, 32, 34–36, 38),脈拍数 (1, 2, 32, 33, 35–38) を指標とし

た生理的リラックス効果が明らかとなっている。

さらに,35 ヶ所,420 名の被験者を使った実験結果 (38)

も報告されている。15 分間の座観実験において,都市

部に比べ,コルチゾール濃度は 12.4%,交感神経活動は

7.0%,収縮期血圧は 1.4%,脈拍数も 5.8% の低下を示し,

森林セラピーによってストレス状態が緩和されているこ

とが明らかとなった。一方,副交感神経活動は 55.0%

の昂進を示し,生体がリラックスしていることが示され

た。15 分間の歩行実験においても,都市部に比べ,コ

ルチゾール濃度は 15.8%,交感神経活動は 4.4%,収縮

期血圧は 1.9%,脈拍数も 3.9% の低下を示し,森林歩行

によってストレス状態が緩和されていることが明らかと

なった。副交感神経活動も 102.7% の昂進を示した。

以上より,森林において,約 15 分間,座観あるいは

歩行するという森林セラピーは生体にリラックス状態を

もたらすことが明らかとなった。

さらに,2004 年には,近赤外時間分光法を用いて,

森林部における脳前頭前野活動が測定されている。森林

部における 15 分間の座観ならびに歩行において,都市

部に比べ,唾液中コルチゾール濃度の低下とともに,脳

前頭前野活動が鎮静化することが明らかとなり,生体が

リラックスすることが示されている (40)。

日本の代表的な都市緑地である新宿御苑における歩行

がもたらす生理的影響についても,新宿駅周辺を対照地

として調べられている (41)。その結果,新宿御苑にお

ける歩行は新宿駅周辺に比べ,副交感神経活動(心拍変

動性)が有意に高く,心拍数は有意に低下することが明

らかになった。加えて,冬の公園歩行においても,約

15 分の歩行中の副交感神経活動は都市部歩行に比べ有

意に高く,生理的にリラックス状態にあることが明らか

にされている (42)。

また,病院屋上に設置した屋上森林における座観の効

果を要介護高齢者を被験者として調べたところ,対照と

した 1 階,駐車場に比べ,同じく心拍変動性から評価し

た副交感神経活動が有意に高く,生理的リラックス効果

がもたらされることが明らかとなった (43)。

なお,世界初の森林浴における生理実験は 1990 年

3 月に屋久島で実施されたと考えられている (44)。本実

験は,5 名の男子大学生を被験者として実施した。そこ

で測定した唾液中コルチゾール濃度と気分プロフィール

検査(Profile of Mood States : POMS)は森林浴における

初の計測であり,ストレスホルモン濃度の低下と気分状

態の改善が初めて明らかになった。日本における森林医

学研究は,この森林浴実験から始まり,現在においては,

〔132〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

世界で最も多くの蓄積を有する研究分野へと広がってき

たのである。

Ⅳ.森林医学研究の今後の課題

前述したように,森林医学研究は,現代を生きる我々

の体が,森林に代表される「自然」に対応してできてい

るという考え方に立脚している。これが,森林セラピー

が,他の様々なストレス緩和セラピーに比べて,優位性

を有している点である。

一方,これからの森林医学研究においては 1)「個人差」

と 2)「未病者への応用」がテーマになると思われる。

(1)「個人差」研究

個人差に関しては,①「初期値の法則(元々持ってい

る値が高ければ抑制する反応は大きく,値が低ければ促

進する反応が大きいという法則)」ならびに②パーソナ

リティ分類という観点から,少しずつ明らかにされつつ

ある。「初期値の法則」に関しては,これまでの我々の

20 代男性における研究結果から,森林歩行セラピーに

よって,血圧の高い被験者は低下し,血圧の低い被験者

は上昇し,正常値に近づくという調整作用があることが

わかった(本特集の宋チョロンらによる「森林セラピー

がもたらす生理的調整効果の解明」参照)。森林におけ

るこのような調整効果は未病状態の半健康人において,

さらに顕著に表れると考えられ,それを科学的エビデン

スの蓄積によって明らかにしたい。さらに,②のパーソ

ナリティ分類においては,行動パターンの激しさを評価

する「タイプ A 行動パターン」ならびに不安度を評価

する「特性不安」によって,森林セラピーの効果が異な

ることが明らかにされており (45, 46),今後もデータ蓄

積を継続する予定である。

(2)「未病者への応用」研究

未病者への応用に関しては,境界域高血圧,肥満等の

未病者を対象とした臨床研究がポイントとなる。これま

での森林セラピー研究の多くは 20 代の男子大学生を対

象として進められてきており,若年者,中高年,高齢者

ならびに女性を被験者としたデータの蓄積が求められて

いるが,さらに,未病者への効果を明らかにすることが

今,社会から要請されているのである。

高血圧症ならびにうつ状態に対して森林セラピーが有

する効果例については,本特集の李卿による「森林医学

の臨床応用の可能性」を参照頂きたい。さらに,2013

年より,千葉大学環境健康フィールド科学センター,日

本医科大学,長野県立木曽病院等が中心となり,境界域

高血圧ならびにうつ状態の方々を対象として,森林が持

つ予防医学的効果を生理的に検証するプロジェクトが始

まっており,少しずつデータが蓄積されつつある。

おわりに

上記したように森林医学研究は 2004 年までの萌芽期

を経て,2014 年現在,生理的リラックス効果ならびに

免疫機能改善効果に関するデータ蓄積がなされ,その予

防医学的効果に関する実体が明らかにされつつある。

これらを踏まえ,今後は,境界域高血圧,高脂血症,

境界域糖尿病,肥満,うつ状態等の改善を目的とした研

究が待たれており,データが提出されつつある。それら

の科学的データを元に,社会における認識を深め,医療

費の削減に貢献したいと考えている。

さらに,各研究分野で問題となっている「個人差」研

究も重要な課題となり,森林セラピーが持つ生体調整作

用も個人差研究を進めることによって明らかになると思

われる。

利益相反なし

引用文献

( 1 ) Li Q, Morimoto K, Nakadai A, Inagaki H, Katsumata M,

Shimizu T, et al. Forest bathing enhances human natural

killer activity and expression of anti-cancer proteins. Int J

Immunopathol Pharmacol 2007;20(2, supple2):3–8.

( 2 ) Li Q, Morimoto K, Kobayashi M, Inagaki H, Katsumata M,

Hirata Y, et al. A forest bathing trip increases human natural

killer activity and expression of anti-cancer proteins in

female subjects. J Biol Regul Hoemeost Agents 2008;22:

45–55.

( 3 ) Tsunetsugu Y, Park BJ, Miyazaki Y. Trends in research

related to “Shinrin-yoku” (taking in the forest atmosphere

or forest bathing) in Japan. Environ Health Prev Med 2010;

15:27–37.

( 4 ) Park BJ, Tsunetsugu Y, Kasetani T, Kagawa T, Miyazaki Y.

The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the

forest atmosphere or forest bathing): Evidence from field

experiments in 24 forests across Japan. Environ Health

Prev Med 2010;15:18–26.

( 5 ) Brunet M, Guy F, Pilbeam D, Mackaye HT, Likius A,

Ahounta D, et al. A new hominid from the upper Miocene

of Chad, Central Africa. Nature 2002;418:141–151.

( 6 ) Miyazaki Y, Park BJ, Lee J. Nature therapy. In: Osaki M,

Braimoh A, Nakagami K (ed), Designing Our Future: Local

Perspectives on Bioproduction, Ecosystems and Humanity

(Sustainability Science Vol. 4). Tokyo: United Nations Uni-

versity Press, 2011, 407–412.

( 7 ) Brod C. Technostress: The Human Cost of the Computer

Revolution. Boston: Addison-Wesley, 1984.

( 8 ) Li Q, Nakadai A, Matsushima H, Miyazaki Y, Krensky

AM, Kawada T, et al. Phytoncides (wood essential oils)

induce human natural killer cell activity. Immunopharmacol

Immunotoxicol 2006;28:319–333.

( 9 ) Li Q, Morimoto K, Kobayashi M, Inagaki H, Katsumata M,

Hirata Y, et al. Visiting forest, but not a city, increases

human natural killer activity and expression of anti-cancer

〔133〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

proteins. Int J Immunopathol Pharmacol 2008;21:117–127.

(10) Li Q, Kobayashi M, Wakayama Y, Inagaki H, Katsumata M,

Hirata Y et al. Effect of phytoncide from trees on human

natural killer cell function. Int J Immunopathol Pharmacol

2009;22:951–959.

(11) Li Q. Effect of forest bathing trips on human immune func-

tion. Environ Health Prev Med 2010;15:9–17.

(12) Li Q, Kobayashi M, Inagaki H, Hirata Y, Li YJ, Hirata K, et

al. A day trip to a forest park increases human natural killer

activity and the expression of anti-cancer proteins in male

subjects. J Biol Regul Homeost Agents 2010;24:157–165.

(13) Li Q, Otsuka T, Kobayashi M, Wakayama Y, Inagaki H,

Katsumata M, et al. Acute effects of walking in forest envi-

ronments on cardiovascular and metabolic parameters. Eur

J Appl Physiol 2011;111:2845–2853.

(14) Li Q. Forest Medicine. Nova Science Publishers, Inc, 2012.

(15) 宮崎良文.森林浴から森林医学へ.大井 玄,平野秀

樹,宮崎良文(編),森林医学Ⅱ.東京:朝倉書店,

2009, 23–32.

(16) 宮崎良文,本橋 豊,小林茂男.精油の吸入による気

分の変化(第 1 報)―瞳孔光反射・作業能率・官能評

価・感情プロフィール検査に及ぼす影響―.木材学会

誌 1992;38:903–908.

(17) 宮崎良文,本橋 豊,小林茂男.精油の吸入による気

分の変化(第 2 報)―血圧・脈拍・R-R 間隔・作業能

率・官能評価・感情プロフィール検査に及ぼす影響―.

木材学会誌 1992;38:909–913.

(18) 宮崎良文,島上和則,小林茂雄.異なる濃度のタイワ

ンヒノキ材油の吸入が自律神経反射と作業能率に及

ぼす影響.感情心理学研究 1994;1:75–81.

(19) 恒次祐子,森川 岳,宮崎良文.木材の香りによるリ

ラクゼーション効果.木材工業 2005;60:598–602.

(20) Tsunetsugu Y, Park BJ, Miyazaki Y. Physiological effects of

visual, olfactory, auditory, and tactile factors in the forest

environments. In: Li Q (ed), Forest Medicine. New York:

Nova Science Publishers Press, 2012, 169–181.

(21) Tsunetsugu Y, Miyazaki Y, Sato H. The visual effects of

wooden interiors in actual-size living rooms on the auto-

nomic nervous activities. J Physiol Anthropol Human Sci

2002;21:297–300.

(22) Tsunetsugu Y, Miyazaki Y, Sato H. Visual effects of interior

design in actual-size living rooms on physiological

responses. Building Environ 2005;40:1341–1346.

(23) Tsunetsugu Y, Miyazaki Y, Sato H. The physiological ef-

fects in humans induced by the visual stimulation of room

interiors with different wood quantities. J Wood Sci 2007;

53:11–16.

(24) Sakuragawa S, Miyazaki Y, Kaneko T, Makita T. Influence

of wood wall panels on physiological and psychological

responses. J Wood Sci 2005;51:136–140.

(25) Morikawa T, Miyazaki Y, Kobayashi S. Time-series varia-

tions of blood pressure due to contact with wood. J Wood

Sci 1998;44:495–497.

(26) Sakuragawa S, Kaneko T, Miyazaki Y. Effects of contact

with wood on blood pressure and subjective evaluation. J

Wood Sci 2008;54:107–113.

(27) Mishima R, Kudo T, Tsunetsugu Y, Miyazaki Y, Yamamura

C, Yamada Y. Effects of sounds generated by a dental

turbine and a stream on regional cerebral blood flow and

cardiovascular responses. Odontology 2004;92:54–60.

(28) 恒次祐子,朴 範鎭,石井秀樹,古橋 卓,李 妍受,

森川 岳ら.生理指標を用いた森林浴の評価(1)―2)

唾液中コルチゾールならびに分泌型免疫グロブリン A

を指標として―.日林関東支論 2006;57:35–36.

(29) 朴 範鎭,李 妍受,石井秀樹,綛谷珠美,藤稿亜矢

子,森川 岳ら.生理指標を用いた森林浴の評価(2)

―唾液中コルチゾールならびに分泌型免疫グロブリ

ン A を指標として―.日林関東支論 2006;57:37–38.

(30) 朴 範鎭,石井秀樹,古橋 卓,李 妍受,恒次祐子,

森川 岳ら.生理指標を用いた森林浴の評価(1)―1)

HRV(心拍変動性)を指標として―.日林関東支論

2006;57:33–34.

(31) Park BJ, Tsunetsugu Y, Kasetani T, Hirano H, Kagawa T,

Sato M, Miyazaki Y. Physiological effects of Shinrin-yoku

(Taking in the atmosphere of the forest)—using salivary

cortisol and cerebral activity as indicators. J Physiol

Anthropol 2007;26:123–128.

(32) Tsunetsugu Y, Park BJ, Ishii H, Hirano H, Kagawa T,

Miyazaki Y. Physiological effects of Shinrin-yoku (taking

in the atmosphere of the forest) in an old-growth broadleaf

forest in Yamagata Prefecture, Japan. J Physiol Anthropol

2007;26:135–142.

(33) Park BJ, Tsunetsugu Y, Ishii H, Furuhashi S, Hirano H,

Kagawa T, Miyazaki Y. Physiological effects of Shinrin-

yoku (taking in the atmosphere of the forest) in a mixed

forest in Shinano Town, Japan. Scand J Forest Res

2008;23:278–283.

(34) Park BJ, Miyazaki Y. Physiological effects of viewing

forest landscapes — results of field tests in Atsugi city,

Japan (in Korean). J Korean Forest Soc 2008;97:634–640.

(35) Lee J, Park BJ, Tsunetsugu Y, Kagawa T, Miyazaki Y.

Restorative effects of viewing real forest landscapes, based

on a comparison with urban landscapes. Scand J Forest Res

2009;24:227–234.

(36) Park BJ, Tsunetsugu Y, Kasetani T, Morikawa T, Kagawa T,

Miyazaki Y. Physiological effects of forest recreation in a

young conifer forest in Hinokage Town, Japan. Silva Fenn

2009;43:291–301.

(37) Lee J, Park BJ, Tsunetsugu Y, Ohira T, Kagawa T, Miyazaki

Y. Effect of forest bathing on physiological and psychologi-

cal responses in young Japanese male subjects. Public

Health 2011;125:93–100.

(38) Park BJ, Tsunetsugu Y, Lee J, Kagawa T, Miyazaki Y.

Effect of the forest environment on physiological relaxation

using the results of field tests at 35 sites throughout Japan.

In: Li Q (ed), Forest Medicine. New York: Nova Science

Publishers Press, 2012, 55–65.

(39) Tsunetsugu Y, Lee J, Park BJ, Tyrvainen L, Kagawa T,

Miyazaki Y. Physiological and psychological effects of

viewing urban forest landscapes assessed by multiple meas-

urement. Landscape Urban Plan 2013;113:90–93.

(40) Tsunetsugu Y, Miyazaki Y. Measurement of absolute hemo-

globin concentrations of prefrontal region by near-infrared

time resolved spectroscopy: examples of experiments and

〔134〕

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 69 巻 第 2 号 2014 年 5 月

prospects. J Physiol Anthropol Appl Human Sci 2005;24:

469–472.

(41) 松葉直也,李 宙営,朴 範鎭,李 旻宣,宋チョロ

ン,宮崎良文.大規模都市緑地における歩行がもたら

す生理的影響―新宿御苑における実験―.日本生理人

類学会誌 2011;16:133–139.

(42) Song C, Joung D, Ikei H, Igarashi M, Aga M, Park BJ, et

al. Physiological and psychological effects of walking on

young males in urban parks in winter. J Physiol Anthropol

2013;32:18.

(43) Matsunaga K, Park BJ, Kobayashi H, Miyazaki Y. Physio-

logical effect of a hospital rooftop forest on elderly women

requiring care. J Am Geriatr Soc 2011;59:2162–2163.

(44) Selhub EM, Logan AC. Your Brain on Nature. John Wiley

& Sons Canada, Ltd, 2012.

(45) Lee J, Li Q, Tyrväinen L, Tsunetsugu Y, Park BJ, Kagawa T,

et al. Nature therapy and preventive medicine. In: Maddock

JR (ed), Public health—social and behavioral health.

InTech Publishing Press, 2012.

(46) Song C, Ikei H, Lee J, Park BJ, Kagawa T, Miyazaki Y.

Individual differences in the physiological effects of forest

therapy based on Type A and Type B behavior patterns. J

Physiol Anthropol 2013;32:14.

〔135〕