PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA MOTRICIDADE HUMANA

(PEDAGOGIA DA MOTRICIDADE HUMANA)

A PRÁTICA VEGETARIANA EM RIO CLARO: CORPO,

ESPIRÍTO E NATUREZA

BEATRIZ BRESIGHELLO BEIG

Dissertação apresentada ao Instituto de

Biociências do Câmpus de Rio Claro,

Universidade Estadual Paulista, como parte

dos requisitos para obtenção do título de

Mestre em Ciências da Motricidade (Área

de Pedagogia da Motricidade Humana).

Outubro – 2008

BEATRIZ BRESIGHELLO BEIG

A PRÁTICA VEGETARIANA EM RIO CLARO: CORPO,

ESPIRÍTO E NATUREZA

Dissertação apresentada ao Instituto de

Biociências do Câmpus de Rio Claro,

Universidade Estadual Paulista, como parte

dos requisitos para obtenção do título de

Mestre em Ciências da Motricidade (Área

de Pedagogia da Motricidade Humana).

Orientadora: LEILA MARRACH BASTO DE ALBUQUERQUE

RIO CLARO

2008

796.1 Beig, Beatriz Bresighello

B422p A prática vegetariana em Rio Claro : corpo, espírito e

natureza / Beatriz Bresighello Beig. – Rio Claro : [s.n.], 2008

109 f.

Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual Paulista,

Instituto de Biociências de Rio Claro

Orientador: Leila Marrach Basto de Albuquerque

1. Expressão corporal. 2. Corporeidade. 3. Vegetariaismo. 4. Religião.

5. Ambientalismo. I. Título.

Ficha Catalográfica elaborada pela STATI – Biblioteca da UNESP

Campus de Rio Claro/SP

BEATRIZ BRESIGHELLO BEIG

A PRÁTICA VEGETARIANA EM RIO CLARO: CORPO,

ESPIRÍTO E NATUREZA

Dissertação apresentada ao Instituto de

Biociências do Câmpus de Rio Claro,

Universidade Estadual Paulista, como parte

dos requisitos para obtenção do título de

Mestre em Ciências da Motricidade (Área

de Pedagogia da Motricidade Humana).

Comissão Examinadora

Leila Marrach Basto de Albuquerque

Ronilda Ribeiro

Luiz Augusto Normanha Lima

Rio Claro,17 de outubro de 2008

i

A maioria das pessoas pensa no universo como alguma

coisa longe, imensa e separada de nós, porém esquecem

que somos a vida do universo em constante movimento.

Nossa existência participa do universo, não apenas está

nele. Dedico este trabalho a todas as formas de vida.

ii

Agradecimentos

Agradeço a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente fizeram parte desses

anos de pós-graduação, onde trabalhei, amadureci e colhi bons resultados. Em especial:

À Professora Leila pela orientação, pela paciência, pela confiança e pelas conversas amigas. Pelo

grande exemplo de caráter e competência.

Aos queridos membros da banca examinadora, os professores Drs. Ronilda e Luiz Augusto por toda

sensibilidade e pelas grandiosas contribuições, visando à melhoria deste trabalho.

Aos funcionários da Unesp: bibliotecárias, funcionários do xerox, do restaurante, da Pós-

graduação, do Departamento de Educação Física. A todos os meus professores de graduação e pós-

graduação, em especial ao professor Afonso Antônio Machado, pelo exemplo de profissional competente que

visa a formação do cidadão.

A todos os entrevistados, um a um, pela imprescindível ajuda, pelo tempo dedicado, por depositarem

a confiança neste projeto e pelas histórias de vida que ajudaram na construção da pesquisa.

À Thelma pela amizade, sinceridade, palavras duras, fortes e verdadeiras das horas que eu

necessitei. Situações, felizes e tristes juntas. Agora distância, falta e saudade. Ela na Bahia e eu em Rio

Claro, porém o pensamento continua junto e o carinho IMENSO! Amizade verdadeira daquelas que a gente

encontra poucas na vida ou até mesmo passa sem encontrar.

Ao Bef 2002 pelos encontros. Pessoas queridas e amigas que ficaram com o tempo, crescimento,

amadurecimento e muitas festas!!! À Tânia pelos encontros esporádicos, porém, divertidos! Companheira e

amiga! À Silvinha, pelas risadas gostosas e constantes, pela coragem desta mulher forte, de fibra,

competente e feliz! Obrigado pelo abraço forte e gostoso. À Luciana, agora na mesma situação que eu, pelos

estudos juntos, pelas angustias e alegrias compartilhadas.

À minha mãe, pelas leituras feitas, pelas correções, pelas discussões que levaram ao amadurecimento

e pela compreensão pela falta que eu lhe faço em alguns momentos. Sinto sua falta também.

iii

Ao meu pai, amigo, pela ajuda financeira, pelas conversas à mesa, pelo carinho e por ser essa pessoa

tão boa que você é.

Aos meus avôs e avós, presentes ou não, pelas lições da vida que me ajudaram muito nesses anos de

pós-graduação.

Ao André, meu irmãozinho querido pela sua existência tão carinhosa, sincera e feliz. Pela confiança

depositada em mim, como amiga acima de irmã. Pelos cafés da manhã muito cedo, apesar de não ter nada

pra fazer. Pelas piadas sem graça que só eu ri. Ao Fábio, pelas brigas e pelos momentos bons que me

ajudaram a crescer mais. Sinto sua falta na rotina do dia a dia.

Ao Renan, meu querido companheiro, pelas risadas, pela paciência, pela existência, pelo amor

sincero que carrego em meu coração. Também a sua família, pais e avós, pela acolhida como filha e neta. São

parte de minha família, inclusive a Bona, de todo o meu coração.

Ao Qaium, meu anjo protetor, me ajudou pela simples existência e companhia. Ensinou-me a ter

amor pelos animais.

Ao CNPq, pela ajuda financeira imprescindível.

iv

No Rio de Janeiro, o que se chama aipim,

em São Paulo é mandioca,

no Recife é macaxeira.

Agora, bergamota, mandarina e mexerica

no Brasil é tudo tangerina.

É cará no Pará, mas inhame em Caatinga.

Isso só nas iguarias, sem falar dos costumes à mesa.

O nordestino quando te oferece um jantar, mata um boi para te servir.

O paulista te mata com fast food.

E o carioca? Bem, o carioca mata o jantar e transfere a data.

No Japão o peixe é cru.

Na China vem com broto de bambu.

O hot dog em New York é como o acarajé em Salvador.

Um tapa em Madri.

Uma baguete em Paris.

O absinto da Belle Époque,

o jerez da Andaluzia.

Ah! E o chá das cinco da rainha da Inglaterra.

Tão chique como uma água de coco ao por do sol no Arpoador!

Arrotar na mesa é sinal de apreço para os árabes, senão o dono da casa se ofende.

O anfitrião tailandês te serve tudo...até a mulher.

Na Alemanha a batata é frita, mas a cerveja é quente.

Na Escócia a cerveja também é quente, mas a batata é assada.

Comer com as mãos, amassando o feijão com a farinha é herança dos índios.

Servir à francesa acontece sempre nas melhores famílias.

Pato com laranja,

pato ao tucupi,

frango xadrez,

arroz de alça,

arroz à grega.

Bife à milanesa, à cavalo, ao tornedor.

Banana dágua prende o ventre,

mamão verde solta tudo.

Pressão baixa: muito sal!

O risotto que era entrada, virou prato principal.

Camomila para acalmar

Ginseng para levantar

Champanhe para brindar

Arriba

Abajo

Al centro

Adentro!!!

Luís Salem e Estela Miranda

v

Resumo

Podemos dizer que a alimentação é uma junção entre o natural – sobrevivência – e

o cultural – encarregado, este, de ditar todo o resto. Apesar da internacionalização

da indústria alimentícia, culturas diferentes, religiões e estilos de vida podem ditar o

que se deve comer e o que não se deve. Nesse conjunto de interditos e modos de

se alimentar inclui-se o vegetarianismo, que vem atraindo contingentes

populacionais significativos na contemporaneidade. Isto tem conseqüências para a

questão da corporeidade, se levarmos em consideração que o que se come nos

constitui, no sentido biológico e natural, mas que na verdade é ditado pela cultura e

pela história. A pesquisa foi realizada na cidade de Rio Claro, com pessoas que

possuem como escolha alimentar o vegetarianismo. Os dados foram coletados

através de fontes primárias e secundárias. Nesse sentido, este projeto de pesquisa

teve como problema compreender, entre pessoas que presentemente adotam a

alimentação vegetariana, os objetivos que norteiam esta opção, como representam

“os corpos” e como concebem a relação com a posição do homem na natureza.

Após a análise dos resultados pudemos perceber que existe uma intermitência na

prática do vegetarianismo. Foi possível constatar que argumentos ambientalistas,

argumentos científicos relacionados à saúde e argumentos religiosos legitimam a

prática vegetariana. Em relação aos cuidados com a saúde, os vegetarianos

possuem práticas que denominamos de naturalistas, ou seja, que vão contra a

biomedicina. A atividade física é caracterizada pelas práticas alternativas e o

vegetariano pode ser caracterizado por uma junção entre o corpo, o espírito e o

meio ambiente. Estudos que relacionam alimentação e corporeidades trazem

questionamentos interessantes e inovadores para os profissionais de educação

física e da motricidade humana.

Palavras-chave: Corporeidades. Vegetarianismos. Religião. Ambientalismo

SUMÁRIO

Página

Dedicatória........................................................................................................

i

Agradecimentos................................................................................................

ii

Epígrafe............................................................................................................

iv

Resumo.............................................................................................................

v

INTRODUÇÃO.................................................................................................. 01

Problema..................................................................................................... 02

Hipóteses..................................................................................................... 02

Objetivo....................................................................................................... 03

Justificativa.................................................................................................. 03

Universo da Pesquisa.................................................................................. 03

Instrumento de coleta de dados................................................................... 05

Constituição dos Dados............................................................................... 07

CAPÍTULO 1 – QUADRO TEÓRICO................................................................ 09

1.1 Alimentação e sobrevivência................................................................. 13

1.2 Vegetarianismos ................................................................................... 15

1.2.1. Na pré-história.............................................................................. 16

1.2.2. Nas primeiras civilizações............................................................ 18

1.2.3. Na idade média............................................................................ 20

1.2.4. Do século XV ao século XVIII......................................................

22

1.2.5. Os séculos XIX e XX.................................................................... 23

1.2.6. Um pouco de Brasil...................................................................... 24

1.3. Ciência, Religião e Ambientalismos: algumas das razões para ser

vegetariano.......................................................................................................

26

1.3.1. A ciência e a saúde......................................................................

26

1.3.2. Ambientalismos, ecologia e cultura alternativa............................

30

1.3.3. Religiões e espiritualidades.........................................................

33

1.4. Corporeidades e alimentação............................................................... 42

CAPÍTULO 2 – OS VEGETARIANOS POR ELES MESMOS.........................

48

2.1. Literatura vegetariana...........................................................................

48

2.2. Os vegetarianos em Rio Claro.............................................................. 60

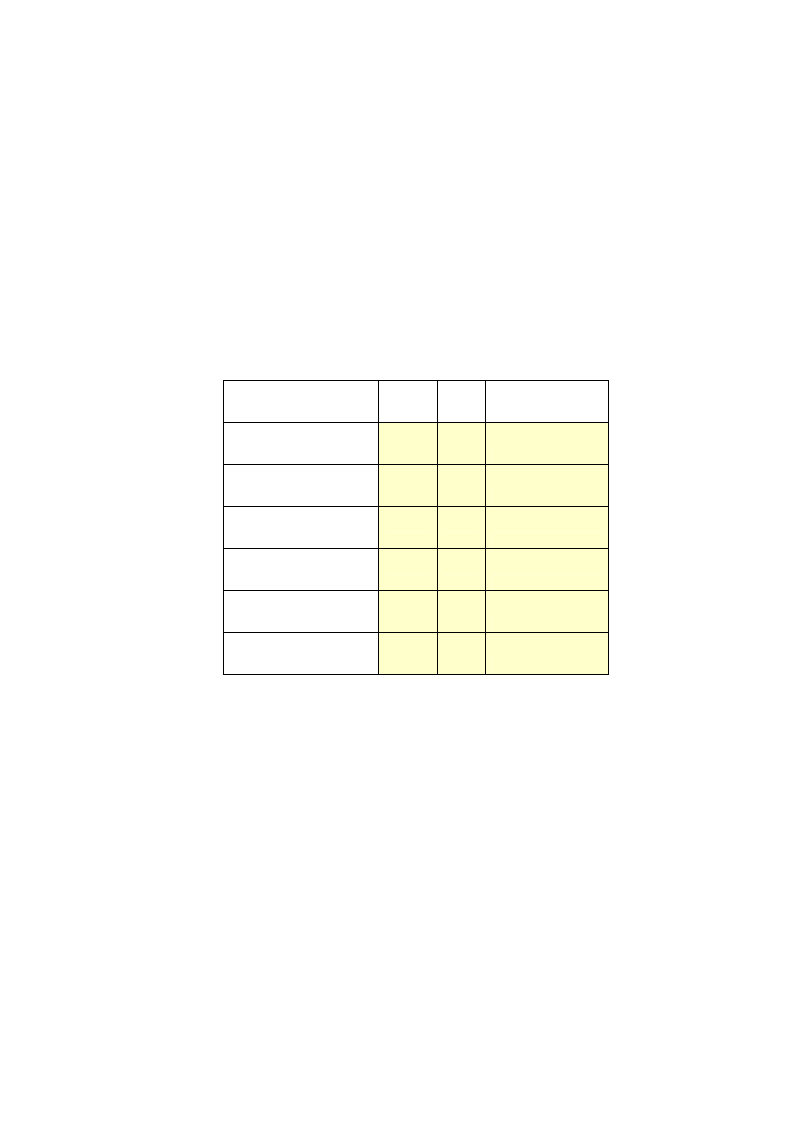

2.2.1. Quadro sócio-cultural................................................................... 60

2.2.2. Entrevistas................................................................................... 62

2.2.2.1 Legitimações.......................................................................... 62

2.2.2.1.1 Argumentos científicos relacionados à saúde................. 63

2.2.2.1.2 Argumentos ambientalistas............................................. 67

2.2.2.1.3 Argumentos religiosos..................................................... 70

2.2.2.2. Experiência vegetariana........................................................ 74

2.2.2.2.1 O vegetarianismo, a intermitência e o preconceito: ser

vegetariano em uma cultura carnívora.............................................................

74

2.2.2.2.2 Os cuidados com o corpo...................................................

78

CAPÍTULO 3 – CONCEPÇÕES DE CORPO E NATUREZA ENTRE OS

VEGETARIANOS.............................................................................................

81

3.1. Corporeidades dos vegetarianos..........................................................

83

CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................. 87

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................. 90

FONTES SECUNDÁRIAS................................................................................

90

FONTES PRIMÁRIAS...................................................................................... 101

ABSTRACT...................................................................................................... 104

APÊNDICES..................................................................................................... 105

APÊNDICE I - Roteiro da entrevista do restaurante vegetariano..................... 106

APÊNDICE II - Questionário sócio-cultural aplicado antes da entrevista......... 107

APÊNDICE III - Termo de consentimento livre e esclarecido........................... 108

APÊNDICE IV - Roteiro das entrevistas........................................................... 109

1

INTRODUÇÃO

Quando pensamos sobre o comportamento alimentar humano, temos que

levar em consideração que nenhum outro comportamento não automático se liga de

modo tão próximo à sobrevivência. Talvez a abundância de alimentos na maioria

das regiões do Mundo, hoje, rotinize essa questão de comer para sobreviver e a

apresente como algo inconsciente, o que torna o ato de se alimentar algo

naturalizado culturalmente. Podemos dizer que a alimentação é uma junção entre o

natural – sobrevivência – e o cultural – encarregado, este, de ditar todo o resto.

O prazer no ato alimentar, juntamente com o paladar e o gosto, devem ser

levados em consideração. O paladar seria constituído também por essa junção

cultural-natural. Culturas possuem percepções próprias em relação aos alimentos,

de maneira que o gosto seria, então, uma resposta fisiológica à concepções

culturais dadas ao alimento.

Alimentar-se de determinados alimentos e não de outros é uma questão que

pode estar além da geografia dos alimentos que cada região dispõe. Apesar da

internacionalização da indústria alimentícia, culturas diferentes, religiões e estilos de

vida podem ditar o que se deve comer e o que não se deve.

Nesse conjunto de interditos e modos de se alimentar inclui-se o

vegetarianismo, que vem atraindo contingentes populacionais significativos na

contemporaneidade. A história da prática do vegetarianismo e até mesmo a sua

expansão carregam pesos religiosos. Tanto na história, quanto na criação do

vegetarianismo, a presença das religiões foi determinante. Essa íntima relação

talvez se explique se pensarmos que o que comemos “entra” em nós, é incorporado,

o que faz com que a purificação do corpo e conseqüentemente da alma, esteja

2

relacionada com a alimentação. A presença religiosa se dá mesmo quando os

interditos religiosos sejam decorrentes da não-violência com outros seres vivos.

A prática alimentar também traz conseqüências para a questão da

corporeidade, se levarmos em consideração, que o que se come estará dentro de

nós, no sentido biológico e natural, mas que na verdade carrega concepções ditadas

pela cultura e pela história. Entende-se, aqui, corporeidade, derivada da perspectiva

de Mauss (1974) quando chama a atenção para o fato de que toda a sociedade, em

qualquer tempo e em qualquer lugar, sempre desenvolveu modos eficazes e

conseqüentemente tradicionais de trabalhar o corpo do ser humano, em virtude de

necessidades emergentes do corpo social.

Podemos dizer que o alimento que se ingere carrega consigo pesos morais e

éticos, que quando consumidos estarão presentes na nossa “carne”, e então,

dependendo da alimentação adotada, nos tornaremos puros ou impuros; morais ou

imorais, tanto no corpo quanto no espírito.

Problema

Estudos que relacionam alimentação e corporeidades oferecem pistas

interessantes e inovadoras para os profissionais de educação física e da motricidade

humana. Nesse sentido, esta pesquisa tem como problema explicar, entre pessoas

que presentemente seguem alimentação vegetariana, os objetivos que norteiam

esta opção, como representam “os seus corpos” e como concebem a relação com a

posição do homem na natureza.

Hipóteses

Quando começamos a estudar a população vegetariana, realizamos um

estudo exploratório (BEIG, 2006) para uma primeira aproximação. Como população

foram escolhidos os vegetarianos de um grupo de discussão por e-mail (veg-brasil),

e participantes de três comunidades do orkut (chamadas vegetarianos; vegetarianos

sim e daí? e vegetarianos x onívoros), que foram selecionados após pesquisa pela

Internet. Neste estudo exploratório foi aplicado um questionário a essas

comunidades vegetarianas que dizia respeito às legitimações da prática do

vegetarianismo, para que assim pudéssemos conhecer um pouco mais sobre a

população estudada.

3

Pudemos perceber que o tema do vegetarianismo possibilita, presentemente,

muitos recortes explicativos: à partir de explicações cientificas relacionadas a saúde,

à partir de motivos religiosos e à partir de preocupações ambientalistas, sendo que

todos esses recortes têm suas próprias definições da posição do homem na

natureza.

Neste sentido, argumentos científicos, religiosos e ambientalistas definem os

objetivos, representações do corpo e a posição do homem na natureza entre os

vegetarianos, configurando a hipótese dessa pesquisa.

Objetivo

Este estudo tem por objetivo ampliar o conjunto de variáveis culturais

responsáveis pela construção social dos corpos, através da identificação e descrição

das relações entre alimentação e corporeidades. Especificamente com o estudo do

vegetarianismo, espera explorar as dimensões religiosas e seculares que podem

orientar as opções alimentares.

Justificativa

A Ciência da Motricidade Humana é uma área multidisciplinar, onde a Ciência

da Nutrição tem importância destacada para o estudo dos corpos em movimento. É,

porém, um campo das Ciências Biológicas. A emergência da alimentação como

objeto de estudo das Ciências Sociais é recente, mas conta, já, com contribuições

significativas que permitem subsidiar pesquisas como esta, inéditas na Motricidade

Humana.

Universo da Pesquisa

A pesquisa foi realizada na cidade de Rio Claro, com pessoas que possuem

como escolha alimentar o vegetarianismo. A população foi composta então por

vegetarianos.

A cidade de Rio Claro foi fundada em 10 de junho de 1827, mas tornou-se

município somente em 1845. Situada na região de Campinas, a cidade esta distante

173 km da capital e teve como estimativa populacional feita pelo IBGE (2006) o

número de 190.373 habitantes.

A área rural de Rio Claro está voltada economicamente para o cultivo e

colheita da cana-de-açúcar, cítricos e pastagens. A sede do município conta com

4

serviços públicos de ordem municipal, estadual e federal. Próximo a área urbana

encontra-se o Horto Florestal, com uma área de 2.314,80 alqueires, composto por

vegetação nativa e áreas reflorestadas com eucalipto. O município está inserido na

Bacia do Rio Corumbataí, que deságua no Rio Piracicaba, o qual estará integrado

na construção da Hidrovia Tietê-Paraná, que virá a favorecer a cidade nos

relacionamentos com o Mercosul.

A cidade de Rio Claro tem um restaurante vegetariano, entrepostos voltados

para o segmento dos vegetarianos, grupos religiosos que fazem restrições à

alimentação carnívora, espaços alternativos e cursos universitários voltados para

questões ambientais, o que propiciou uma população vegetariana.

Este único restaurante, chamado Opção Natural, está localizado na região

central da cidade. Para conhecer mais sobre o restaurante e os seus freqüentadores

fizemos uma breve entrevista com a Proprietária. Para essa entrevista elaboramos

um roteiro (APÊNDICE I), fomos até o restaurante e marcamos a entrevista. A

entrevista foi gravada e posteriormente transcrita.

O restaurante existe na cidade há dezoito anos, mas está com a proprietária

atual há 14 anos. Ele permanece do mesmo jeito há 18 anos, sendo que até os

funcionários continuam os mesmos. O restaurante serve somente o almoço. Paga-

se uma taxa única por refeição, que atualmente é de R$ 6,00, e come-se se a

vontade. O restaurante possuí um balcão de saladas e o outro de pratos quentes,

além do suco natural e a sobremesa que estão incluídos na taxa única. O cardápio

não possuí nenhuma carne, porém é utilizado o ovo, o leite e derivados. Para

pessoas que desejam comer carne é possível paga-lá à parte, e as únicas opções

são o frango grelhado e o ovo frito. A freqüência de pedido dessa carne à parte,

segundo a proprietária, não chega a 5%, e tem dias que nem sai o pedido. A dona

conta que o pessoal tem pedido muito ovo, e complementa dizendo que os clientes

gostam muito de ovo.

Segundo a dona do restaurante, o perfil do cliente é diferenciado, de maneira

que a pessoa que come carne para ela muitas vezes é mais agressiva. A dona não

segue a alimentação vegetariana atualmente, mas já tentou algumas vezes seguir

essa dieta. O perfil da clientela não tem mudado com o tempo, e mesmo com o

crescimento da população vegetariana o número de clientes tem mantido uma média

geral. Além dos vegetarianos, pessoas preocupadas em fazer uma boa alimentação,

5

uma boa digestão, e que pretendem ficar bem à tarde após o almoço estão entre os

clientes.

Alguns fregueses se preocupam com a procedência do alimento usado para

fazer a comida do restaurante, mas a maioria confia no restaurante e freqüenta á

quatorze anos direto. Ela não usa produtos orgânicos pelo preço alto desses

alimentos, e afirma que para utilizar orgânicos teria que dobrar ou até triplicar o

valor da refeição.

Além do restaurante vegetariano, Rio Claro possui lojas de produtos naturais

voltados para o seguimento vegetariano. Entrevistamos também o dono de uma loja

de produtos naturais muito representativa na cidade pelo tempo de existência e pela

opção vegetariana do proprietário que já dura 38 anos. Além das perguntas

presentes no roteiro de entrevistas comum a todos os entrevistados, fizemos

algumas questões acerca do negócio dele.

O proprietário possui a loja há 30 anos, e além dessa primeira loja situada no

Mercado Municipal da cidade, chamada Casa Oriente, ele possui uma outra do

mesmo ramo situada em frente ao restaurante vegetariano, na região central. Ele me

conta que agora também está em outro ramo, que é uma Indústria de produtos

naturais na cidade de Santa Gertrudes, que fica próxima a Rio Claro. Nessa

indústria ele fabrica os próprios produtos naturais e vende para lojas de todo o

Brasil.

Para ele este ramo de produtos naturais e a sua clientela é cada vez maior.

Conta que até as multinacionais estão percebendo isso e investindo na área de

produção natural, pois estão percebendo que é uma área de futuro. Segundo o

proprietário as pessoas estão revendo as suas práticas atuais e se conscientizando

para uma mudança que será determinante para o futuro do planeta. Completa

dizendo que as multinacionais que são mais espertas, estão investindo nessa área

que faz parte até do futuro econômico.

Instrumentos de coleta de dados

A metodologia não consiste somente em um pequeno número de regras a

serem seguidas, ela pode ser considerada um amplo conjunto de conhecimentos

com o qual o pesquisador procura encontrar subsídios para nortear suas pesquisas,

de maneira que as suas escolhas são efetuadas em função dos objetivos de

pesquisa (THIOLLENT, 1984). As técnicas de metodologia estão ligadas ao suporte

6

teórico, aos objetivos propostos e aos problemas empíricos que afligem o

pesquisador (CONCONE, 1998).

Além disso, como alerta Concone (1998), a escolha dos procedimentos

metodológicos de pesquisas nas Ciências Sociais, sempre se defronta com a

polaridade técnicas quantitativas X técnicas qualitativas.

Bicudo(2004) faz uma reflexão acerca do termo qualitativo, e mostra que para

falar em pesquisa qualitativa seria necessário esclarecer o que se busca ao

pesquisar. Atenta para a errônea idéia que o senso comum apresenta quando

considera que o qualitativo seria o contrário do quantitativo. Para ela a noção de

qualidade é extensa e dificilmente pode ser diminuída a um conceito único, e se

volta a filosofia para buscar o que realmente se quer dizer ao usar o termo. O

quantitativo tem a ver com o objetivo passível de ser mensurável, e traz embutido

em si à idéia de racionalidade, e pela lógica que carrega consigo o rigor. O

qualitativo engloba a idéia do subjetivo, que se encontra apto a expor sensações e

opiniões.

A pesquisa qualitativa se mostra necessária quando as questões principais da

pesquisa dizem respeito ao desvendamento dos valores, das visões de mundo e das

representações pessoais (CONCONE, 1998) Assim, as técnicas qualitativas

trabalham com a memória dos sujeitos que fazem parte do universo pesquisado. Ou

seja, ao utilizar essas técnicas o olhar do cientista se volta para o homem em suas

três dimensões: real, simbólica e imaginária (BERNARDO, 1998).

A pesquisa qualitativa tem como sua fonte direta de dados o ambiente natural,

e como seu principal instrumento o pesquisador, o que proporciona contato direto

entre o pesquisador e o ambiente. Os dados são em sua maioria descritivos, existe

uma maior preocupação com o processo em relação ao produto, o significado que

as pessoas dão às coisas e as suas vidas são focos de atenção especial dadas à

pesquisa, e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Por isso a

pesquisa denominada qualitativa, também pode ser chamada de “naturalística”, pois

não envolve manipulação das variáveis, nem tratamento experimental, ou seja, é o

estudo do fenômeno em seu acontecer natural (ANDRÉ, 1995).

Neste estudo foi utilizada a análise de conteúdo, de maneira que esta análise

permitiu a construção de um corpus para a pesquisa científica. As dimensões do

corpus são definidas pelo critério de saturação. A saturação acontece quando a

inclusão de novos informantes não traz mais nada novo (BAUER; AARTS, 2002).

7

Poulain e Proença (2003b) trazem como um dos problemas metodológicos

dos estudos das práticas alimentares as vias de entrada no espaço social alimentar,

que se apresentam em quatro níveis:

As disponibilidades de alimento na escala dos países, as aquisições

de alimentos analisadas por categorias sociais, as práticas

domésticas de compra, de preparação e de consumo de alimentos e,

por fim, as diferentes modalidades de consumo individual. Esses

níveis correspondem a focos, quer dizer, a escalas de leituras

complementares do fenômeno alimentar. (POULAIN; PROENÇA,

2003b, p.367)

Vale a pena ressaltar que o fenômeno não pertence a alimentação e sim ao

homem no momento em que se alimenta, de maneira que para que haja um

fenômeno é necessário que se tenha um sujeito situado.

No caso desse estudo, o foco privilegiado circunscreve-se ao vegetarianismo,

entendido como uma modalidade alimentar de escolha individual que, porém,

encontra seu sentido em práticas e representações sociais.

Constituição dos dados

De início esperava-se escolher os entrevistados pelo método de redes e

colônias, onde é eleita uma pessoa para ser o ponto zero das entrevistas, tendo esta

grande conhecimento e significado para a população estudada. A partir de então

para esta pessoa pede-se a indicação de mais duas ou três, que posteriormente

serão entrevistadas, até que as pessoas passem a ser indicadas novamente, ou que

as respostas passem a ser as mesmas; fechando assim uma teia de pessoas

pertencentes a colônia. Porém, durante a coleta de dados este procedimento se

mostrou problemático, pois os entrevistados por diversos motivos, não indicavam

outros nomes com facilidade. Desse modo optou-se por escolher os entrevistados a

partir de indicações e sugestões de pessoas conhecidas pela prática vegetariana

tanto na Universidade como na cidade de Rio Claro.

Os dados foram coletados através de fontes primárias e secundárias. As

fontes primárias foram compostas por entrevista, aplicação de questionário acerca

de questões sócio-culturais(APÊNDICE II) e a análise da literatura vegetariana.

8

Foi realizado um contato preliminar com os entrevistados que visou a

preparação do encontro; e a entrevista propriamente dita; que aconteceu após o

aceite e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE

III). A entrevista foi gravada e o seu roteiro (APÊNDICE IV) tratava de questões

como os motivos que levaram a opção, história de vida e sensações em relação às

pessoas que consomem carne.

O roteiro de entrevista difere do sentido tradicional do questionário, pois

enquanto o questionário pressupõe hipóteses e questões bastante fechadas, o

roteiro visa compreender o ponto de vista dos atores sociais previstos nos objetivos

da pesquisa. O roteiro deve conter poucas questões e o objetivo de orientar um

“conversa com finalidade”, atuando como facilitador de abertura, ampliação e

aprofundamento da comunicação (MINAYO, 1993).

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados

dentro da perspectiva de pesquisa qualitativa, tendo como grande vantagem sobre

as outras técnicas a captação imediata e corrente da informação desejada. Ela pode

permitir o tratamento de assuntos de natureza íntima e pessoal, assim como temas

de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. A gravação oral tem a

vantagem de registrar todas as expressões orais, imediatamente, deixando também

o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado (MENGA;

ANDRÉ, 1986).

Após as entrevistas realizamos a transcrição que consistiu na passagem da

gravação oral para a linguagem escrita.

As fontes secundárias utilizadas neste estudo referem-se às obras históricas,

sociológicas e antropológicas acerca da alimentação, das corporeidades e do

vegetarianismo.

9

CAPÍTULO 1: QUADRO TEÓRICO

Este estudou procurou reunir as contribuições teórico-metodológicas das

Ciências Sociais, às inquietações de pesquisa da Motricidade Humana. Nesse

sentido, o referencial teórico irá tratar da alimentação, corporeidades, religião,

ciência e ambientalismos.

O tema da alimentação pode gerar muitas indagações que levam a refletir

sobre questões fundamentais das ciências humanas, como a relação da cultura com

a natureza, o simbólico e o biológico. O ato de se alimentar é vital, mas ao alimentar-

se o homem cria práticas e atribui significados aquilo que esta incorporando a si

mesmo (MACIEL, 2001).

Podemos considerar que o tema deste estudo se situa entre o biológico e o

cultural. Laraia (2003), em seu livro Cultura: um conceito antropológico discorre

sobre o dilema que consiste na conciliação da unidade biológica e a grande

diversidade cultural da espécie humana. Tal dilema permanece ainda como tema

central e polêmico, apesar de sua discussão não ser algo recente.

No tratamento desta questão por Kroeber (1946), a cultura ganha supremacia

com a idéia de superorgânico. Para ele, o homem passa a se distanciar do mundo

animal, através da cultura, e se torna um ser que está acima de suas limitações

orgânicas.

Para Berger (1976) o homem ocupa uma posição peculiar no reino animal; ou

seja, não possui um ambiente específico da espécie, de maneira que a sua relação

com o seu ambiente tem por característica a abertura para o mundo.

Naturalizamos atos e conceitos que foram determinados e ensinados pela

própria sociedade. A nossa dualidade, por exemplo, tem explicações históricas e

10

sociais que se expressam na ciência, de maneira que a posição do homem no

mundo, remete às diversas relações que a natureza faz com este. A escolha

vegetariana expressa uma visão da posição do homem na natureza.

Na Inglaterra dos períodos Tudor a Stuart1, a visão tradicional colocava o

mundo e as outras espécies à subordinação humana, de maneira que os teólogos e

intelectuais que necessitassem justificá-los, se voltariam para a Bíblia e para os

filósofos. Afirmavam: ”A natureza não fez nada em vão, disse Aristóteles, e tudo teve

um propósito. As plantas foram criadas para o bem dos animais e os animais para o

bem dos homens” (THOMAS, 1988, p. 21).

Na narrativa bíblica, após o dilúvio, o homem retoma sua autoridade sobre a

criação animal. Uma das Leis do Antigo Testamento explicita onde o domínio do

homem sobre a natureza se formou:

Temam e tremam em vossa presença todos os animais da terra,

todas as aves do céu, e tudo o que tem vida e movimento na terra.

Em vossas mãos pus todos os peixes do mar. Sustentai-vos de tudo

o que tem vida e movimento. (GÊNESIS, IX, 2-3 apud THOMAS,

1988, p. 22).

No sistema de valores elaborado pelos intelectuais gregos e latinos, a

natureza encontrava um espaço de pouca importância, e representava uma antítese

de civilitá, onde do ponto de vista da produção, aquela cultura tinha delimitado

próprio espaço ideal num campo organizado de forma ordenada ao redor da cidade:

distintos da natureza virgem, não humana, não civilizada, não produtiva (THOMAS,

1988).

Na concepção ocidental moderna, a natureza expressaria tudo o que é

universal no mundo e entre os seres humanos; enquanto à cultura cabe definir o

arbitrário, o relativo e o histórico. Explica Albuquerque, (2001a, p. 05): “Daí que,

quando se quer atribuir um caráter irrevogável a um traço cultural, se o naturaliza,

isto é, se o situa no reino natural, onde ele ganha o peso das coisas inevitáveis. A

natureza seria inevitável!”.

Para Diegues (2000) se distinguem dois tipos de enfoque na análise da

relação homem/natureza. A primeira é chamada de “biocêntrica” ou “ecocêntrica”,

que pretende ver o mundo natural em sua totalidade, na qual o homem é inserido

1 Dinastia Tudor (1485-1603) e Dinastia Stuart(1603-1642), marcam o período do Absolutismo inglês.

11

como qualquer ser vivo; o mundo natural tem valor em si independente da presença

humana. A outra corrente é chamada de “antropocêntrica”, pois se coloca na

dicotomia entre homem e natureza, onde o primeiro tem direitos de controle e posse

sobre a segunda, sobretudo pela ciência moderna. O autor ainda apresenta algumas

escolas recentes e os seus detalhamentos: a ecologia profunda (consciência

ecológica, seres humanos como iguais); a ecologia social (seres humanos como

seres sociais, não como diferenciados) e a eco-Socialismo/ Marxismo (natureza

estática existe somente pelo trabalho do homem).

A reordenação das relações entre o homem e a natureza se expressa

naquele que é o ponto crucial e de encontro nessa relação: o corpo. Primordialmente

compreendido no âmbito das ciências naturais, o corpo passa a expressar as

ressignificações mais amplas atribuídas à natureza (ALBUQUERQUE, 2001b).

Quando falamos da alimentação é possível perceber que a natureza aparece

em todos os momentos, seja para nos lembrar dos nossos impulsos

subdesenvolvidos para a sobrevivência ou para nos dar o alimento. Porém, também,

a natureza é culturalizada.

Situa-se também entre o natural e o biológico a questão do paladar e do

gosto. Gonçalvez (2004), afirma que qualquer sociedade ou cultura humana elabora

alguma forma de distinção entre a fome e o paladar. Nos alerta, porém, que é

importante focalizar a natureza da relação entre essas categorias. O paladar

desempenharia uma função dominante, enquanto a fome, uma função subordinada.

Nesse ponto de vista, são as regras culturais e as trocas sociais que definem a

natureza humana, e não as necessidades biológicas e fisiológicas, ou seja, um

sistema alimentar funciona não exclusivamente para satisfazer o biológico, mas para

expressar um paladar cultural e historicamente formado. E explica:

Como uma necessidade natural, a fome vem a ser satisfeita por

qualquer tipo de alimento, do mesmo modo que a sede é satisfeita

pela água. Mas o paladar está associado a modalidades distintas de

comidas e bebidas. Mais que isso, está associado a formas

específicas e particulares de preparação, apresentação e consumo.

Por intermédio do paladar, os indivíduos e grupos distinguem-se,

opõem-se a outros indivíduos e grupos. Por essa razão, o paladar

situa-se no centro mesmo das identidades individuais e coletivas.

(GONÇALVEZ, 2004, p.5)

12

Para Maciel (2001), a escolha do que será considerado comida e do como,

quando e porque comer tal alimento têm relação com a cultura, e também existe

uma classificação estabelecida culturalmente. Para ele o gosto, como uma

percepção, relaciona-se a uma base biológica juntamente com uma cultural. O gosto

é estabelecido por critérios e parâmetros alimentares, ou seja, já nascemos em uma

dada cultura que já estabeleceu uma hierarquia alimentar. Exemplifica:

A cultura não apenas indica o que é e o que não é comida,

estabelecendo prescrições e proibições, como estabelece distinções

entre o que é considerado “bom” e o que é considerado “ruim”,

“forte”, “fraco”, ying e yang, conforme classificações e hierarquias

culturalmente definidas. (MACIEL, 2001, p. 149)

A escolha do alimento revela muitas vezes a que grupo se deseja pertencer,

seja este social, étnico ou etário. O ser humano devido ao estatuto de onívoro pode

fazer escolhas e modificar seu meio ambiente. A eleição dos alimentos satisfaz às

necessidades do corpo, mas também, em grande medida, às necessidades da

sociedade, de maneira que a cultura estabelece o que é comestível. Os gostos são

construídos de acordo com o que a cultura estabelece como aceitável. Na Idade

Média, por exemplo, os mais diferentes tipos de carne vinham à mesa de forma a

manter a peça inteira. Hoje, percebe-se uma resistência a tudo que possa lembrar o

animal (BLEIL, 1998).

Segundo Kikuchi (1982), o gosto do alimento pode se modificar, de acordo

com o seu preparo, e no caso dos legumes e das verduras, isto varia, pela maneira

de cortá-las. Recomenda-se na alimentação macrobiótica, o corte longitudinal, onde

as partes ying e yang são equilibradas em um mesmo pedaço, independente do

tamanho e forma.

As práticas alimentares utilizam muitas sensibilidades, principalmente a

gustativa e a olfativa. Além destas duas principais ainda temos a sensibilidade táctil

e a visual, que de imediato produz desejos ou nojos. Os nossos sensos estéticos

são produzidos pela cultura que se relacionam também com os elementos

biológicos, seja obedecendo a limites ou subvertendo para entrar em uma nova

ordem (SANTOS, 2006).

Woortman (2004) relaciona a produção dos hábitos alimentares com o que

Elias (1997) e Bourdieu (1983) chama de habitus. Sendo que para o primeiro, o

hábito consiste em um saber social incorporado, que é introduzido no indivíduo e

13

nele sedimentado. Os padrões alimentares socialmente incorporados formariam uma

espécie de ponte entre a mudança e a continuidade. Já para Bourdieu (1983) o

habitus consiste em disposições internalizadas e naturalizadas em relação com as

práticas. Dessa maneira, o gosto relativo à comida sofre mudanças no tempo e no

espaço. Assim, as inovações tecnológicas, as mudanças sociais e demográficas,

novas concepções de saúde e de percepção do corpo podem conduzir a

transformações nos padrões alimentares.

Essas reflexões expressam a separação entre a natureza e a cultura, que

marca os limites entre as ciências naturais e as ciências humanas nos últimos 200

anos. As ciências naturais têm como conceito chave o de natureza e as ciências

humanas o de cultura, de maneira que a distinção entre natureza e cultura é aceito

por ambos os lados, os conflitos permanecem e dizem respeito às fronteiras entre os

domínios destes conceitos (RIBEIRO, 2003).

Diante disto, talvez o corpo seja, hoje, o território onde se inscrevem os

impasses epistemológicos mais agudos desta dupla filiação da modernidade.

1.1 Alimentação e Sobrevivência

Cascudo (1983) afirma que nenhuma atividade será tão permanente na

história humana como a alimentação e explica:

Toda a existência humana decorre do binômio estomago e sexo... o

sexo pode ser adiado, transferido, sublimado noutras atividades

absorventes e compensadoras. O estomago não. É dominador,

imperioso, inadiável. (CASCUDO, 1983, p.21)

Mintz (2001) destaca que a prosperidade nos leva a esquecer o quanto a

fome pode parecer impositiva. Isso acontece, pois nossos hábitos alimentares

começam desde cedo, e são aceitos muito facilmente, devido à sua transmissão por

pessoas queridas e poderosas afetivamente. Devemos comer todos os dias de

nossas vidas, mesmo que cada lugar e cultura tenham seus próprios costumes e

particularidades. Segundo ele, a comida é uma atividade humana central não só por

sua freqüência e necessidade, mas também porque cedo se torna a esfera onde se

permite alguma escolha. E completa:

14

Para cada individuo representa uma base que liga o mundo das

coisas ao mundo das idéias por meio de nossos atos. Assim, é

também uma base para nos relacionarmos com a realidade. A

comida “entra” em cada ser humano. A intuição de que se é de

alguma maneira substanciado - “encarnado” – a partir da comida que

se ingere pode, portanto carregar consigo uma espécie de carga

moral. (MINTZ, 2001, p.32)

As escolhas alimentares do homem e sua diversidade são únicas entre os

primatas, sendo que a variedade dessas escolhas, assim como o caráter socializado

do consumo de alimentos, constitui elementos que concorrem para a especificidade

do seu ato alimentar. Ainda em nossos dias, a carne tem uma importância simbólica

muito forte, que se explica talvez no papel determinante que tem sido atribuído ao

surgimento da caça na teoria da hominização da Antiguidade aos nossos dias

(PERLÈS, 1998).

Segundo Poulain e Proença (2003a) a alimentação humana é submetida a

duas séries de condicionantes. As primeiras são referentes ao estatuto de onívoro

(aquele que pode se alimentar de produtos animais, vegetais ou minerais) e

impostas aos comedores humanos por mecanismos bioquímicos da nutrição e às

capacidades do sistema digestivo, deixando um espaço de liberdade largamente

utilizado pelo cultural. As segundas são representadas pelas condicionantes

ecológicas do meio ambiente no qual está instalado o grupo de indivíduos,

oferecendo também, essas condicionantes, uma zona de liberdade na gestão da

dependência do meio natural.

A opção vegetariana se instala nas brechas dessas condicionantes, como

escolha pautada por motivos diversos como: consciência ecológica, interditos

religiosos, crise ambiental, etc.

Para Montanari (2003), mais do que a quantidade e a freqüência o mais

importante é o valor que determinadas comidas carregam e complementa:

[...] avaliar o papel especifico de cada produto no regime alimentar, a

posição e a importância que cabe a cada um no interior de um

sistema que se organiza como uma unidade coerente de modos

diferentes em cada caso. Saltam então aos olhos especialmente as

oposições, que os contemporâneos utilizavam como indicadores da

própria identidade cultural e diversidade do outro. (MONTANARI,

2003, p.20)

15

Podemos dizer então, que a alimentação se apresenta como algo mais do

que simplesmente a necessidade fisiológica. Ela se apresenta como um sistema

complexo que envolve hábitos, ritos e costumes, não deixando de lado uma inegável

relação de poder. As restrições alimentares estão presentes na sociedade através

do gosto, na construção dos papéis sociais e até sexuais, e das identidades éticas,

nacionais, regionais e também nas restrições religiosas (REZENDE, 2004).

Carneiro (2003) apresenta a alimentação como um fato da cultura material, ou

seja, algo que faz parte da infra-estrutura da sociedade, fato da troca e do comércio,

da história econômica e social. O autor também apresenta o ato alimentar como um

fato ideológico das representações da sociedade, sejam elas religiosas, artísticas e

ou morais, e considera a alimentação como objeto histórico complexo, onde a

abordagem cientifica deve ser multifacetada.

A prática alimentar vegetariana, tema deste estudo, também tem as suas

representações sociais, suas explicações históricas, suas conseqüências fisiológicas

e culturais.

1.2 Vegetarianismos

Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (SLYWITCH, 2005) ser

vegetariano é, do ponto de vista nutricional, apenas não se alimentar de carnes de

qualquer tipo e nem de produtos que contenham esses alimentos. O vegetariano

não come nada que fuja, esboce reação de fuga ou sofrimento quando está vivo. Se

uma pessoa come algum tipo de carne, mesmo que ocasionalmente, ela não é

considerada vegetariana, podendo para estas pessoas, se utilizar o conceito de

semi-vegetariano ou pseudo-vegetariano.

Além disso, existem muitas maneiras de classificar e nomear a opção

vegetariana, como os ovo-lacto-vegetarianos, que aceitam ovos e laticínios; os lacto-

vegetarianos que aceitam somente o laticínio e derivados; os vegans, que não

consomem nada de origem animal; os frugívoros que se alimentam exclusivamente

de frutos, grãos e sementes e os crudivoristas, que também não consomem nada de

origem animal, e acreditam que o cozimento dos alimentos dificulta a digestão e

desgasta o organismo, daí só aprovam produtos crus.

Mais do que o não consumo de todo ou algum produto de origem animal, o

vegetariano muitas vezes possui uma postura política e ética em relação ao uso de

16

animais em pesquisas, no teste de produtos, e até mesmo no uso de roupas e

produtos que contém ou de alguma forma utilizam o animal.

Para falar sobre a história do vegetarianismo é necessário que

paradoxalmente também observemos e compreendamos uma história da presença

da carne na alimentação.

1.2.1. Na Pré-História

O estudo das práticas alimentares dos tempos pré-históricos ainda é muito

geral e hipotético, pois ainda faltam recursos técnicos suficientes. Os vegetais, por

exemplo, são normalmente destruídos no solo. É praticamente certo que, exceto em

meios peculiares a alimentação vegetal sempre forneceu o aporte calórico essencial

para a sobrevivência. Daí então a importância de um método como o da relação

estrôncio carbono, combinado com o das variáveis de teor de carbono 13, que

indicariam as partes respectivas de vegetais e de carnes na alimentação; porém,

ainda a maioria dessas abordagens é experimental (PERLÈS, 1998).

Segundo Flandrin (1998), durante alguns milhões de anos, frutas, folhas ou

grãos parecem ter fornecido ao homem pré-histórico o essencial das calorias que ele

necessitava. A preponderância da alimentação vegetal é sugerida pelas dimensões

relativamente pequenas dos territórios explorados e pelo desgaste característico dos

dentes dos fósseis humanóides. E ainda lembra que, se os estudiosos da pré-

história escreveram mais sobre os produtos da caça e da pesca do que dos

alimentos vegetais, isso se deve em parte ao fato de que estes deixaram menos

vestígios no solo.

A pesquisa pré-histórica pode ser considerada transdisciplinar. Ela se pratica

com uma postura de naturalista com objetivo no homem, no seu ambiente, no seu

modo de vida, reconstruindo então sua interação com o meio. O aparecimento dos

homens se dá no momento em que as suas ferramentas se generalizam; isto é; a

cerca de 2,5 milhões de anos. O surgimento de utensílios corresponde à origem dos

mais antigos homo habilis; mais evoluídos que os australoptécos. Esse homo hábilis

tinha capacidade craniana que ultrapassava 600 centímetros cúbicos. Na pesquisa

dos dentes deste homo habilis, na observação dos molares e pré-molares chegou-se

a conclusão de que estes eram essencialmente consumidores de carne e prováveis

consumidores de carniça. Antes mesmo que o homo habilis desaparecesse, há 1,8

17

milhões de anos, aparecem os primeiros homo erectus com capacidade craniana

bem maior (MORIN, 2001).

Quando o homo erectus começa a se estabelecer nas regiões temperadas; os

maiores contrastes sazonais e a diminuição conseqüente dos recursos vegetais

deram a carne um papel nutricional mais importante, porém não de total

exclusividade. O tipo de caça e o tempo dedicado à mesma também seria

determinado para o homo erectus levando em consideração a quantidade de

alimentos vegetais em cada época do ano. A coleta de vegetais é inerente ás

estratégias alimentares. Os vestígios de alimentos vegetais que raramente são

conservados, difíceis de serem avaliados, tanto qualitativamente quanto

quantitativamente possuíam importância tanto no plano nutricional como no

econômico, tanto mais que o domínio do fogo oferecerá uma nova gama de

possibilidades. Além da vantagem nutricional da cocção dos alimentos, logo ficou

patente sua importância no plano social, favorecendo a comunhão durante as

refeições fornecendo um nível mais complexo de organização em grupo (PERLÈS,

1998).

Foi preciso esperar o início do Neolítico para ver surgir no Oriente próximo, no

Oriente Médio e depois na Europa uma “revolução” econômica que lança as bases

de toda a nossa alimentação tradicional que é a cultura de cereais e a criação de

carneiro, cabra, bois e porcos. Cauvin (1994, apud PERLÈS, 1998, p. 49) defende a

idéia de que essa revolução neolítica não foi uma resposta às dificuldades

econômicas, e sim, a expressão de uma mudança social e ideológica que acarretou

modificações na relação entre o homem e o meio ambiente. E Digard (1990, apud

PERLÈS, 1998, p. 49), defende que a domesticação do animal decorrente dessa

revolução neolítica seria fruto do desejo de poder sobre a dominação dos animais

selvagens.

A caça e a pesca pressupõem a passagem da alimentação exclusivamente

vegetal à alimentação mista, o que significa um passo importante no processo de

hominização. A alimentação da carne ofereceu ao organismo os ingredientes mais

essenciais para o seu metabolismo. Alguns cientistas afirmam que onde mais se

manifestou a influência da dieta à base de carne foi no cérebro que passou a

receber em quantidade muito maior do que antes as substâncias necessárias à sua

alimentação e desenvolvimento, fazendo com que se o seu aperfeiçoamento fosse

mais rápido de geração em geração. O consumo de carne na alimentação significou

18

dois novos avanços de importância decisiva: o uso do fogo e a domesticação dos

animais (ENGELS, 1876).

1.2.2. Nas primeiras civilizações

Ferreira (2003) descreve que as civilizações antigas do Egito de 3200 AC

adotaram o vegetarianismo como hábito alimentar justificado por motivos religiosos,

crendo que a abstinência de carne criava um poder cármico que seria facilitador da

reencarnação.

Porém, segundo Bresciani (1998) para os egípcios a saúde e a longevidade

dependiam dos prazeres à mesa. Se os ensinamentos morais dos sábios

recomendavam controlar a higiene alimentar, o senso comum, todavia, preconizava

que a pessoa que comesse muito não poderia deixar de ter boa saúde. E demonstra

tal comportamento na descrição do papiro Westcar:

[...]por exemplo, o mágico Gedi como um homem de cento e dez

anos (a idade ideal, um topos biográfico no antigo Egito), que comia

todos os dias quinhentos pedaços de pão e meio boi, que engolia

cem bilhas de cerveja e que, por isso, tinha grande vigor, nunca

sofria de insônia e não tinha tosse. (BRESCIANI, 1998, p. 68)

Bresciani (1998) ainda mostra que as várias fontes escritas e figurativas do

Egito Antigo revelam a sua produção alimentar e mostram que em todas as épocas,

os habitantes do vale do Nilo tiveram uma alimentação variada e suficientemente

equilibrada entre vegetais e proteínas.

Ainda que a criação de carneiros, cabras e bois fosse muito comum na

Fenícia, lugar onde as regiões montanhosas oferecem extensas pastagens, o

consumo de carne desses animais deveria ser limitado e ocasional, reservado

sobretudo à mesa real e as cerimônias de culto. No que diz respeito ao mundo

ocidental, as fontes clássicas fornecem uma série de informações sobre a

alimentação dos cartaginenses, não deixando dúvidas de que essas colônias haviam

conservado as tradições alimentares da pátria-mãe. Porém, estas tradições orientais

mais para frente foram influenciadas pela geografia das regiões ocidentais, pelos

costumes locais e por uma diferente utilização do solo. Os cereais constituíam o

principal alimento das colônias fenícias. As fontes clássicas também revelam que os

fenícios do ocidente abstinham-se de comer carne de porco, mas apreciavam a

19

carne de cachorro, não esquecendo de que, como já foi mencionado, só era

consumida a carne em algumas ocasiões especiais (GIAMMELLARO, 1998).

Para Montanari (1998), dentre todos os aspectos que definem a cultura do

que ele denomina como “mundo clássico”, o mais importante é a vontade de se

apresentar como domínio da civilização, como uma zona privilegiada em oposição

ao universo desconhecido da barbárie, como ele explica:

O regime alimentar tem um papel essencial nesse processo de

definição de um modelo de vida civilizado (modelo já por si

profundamente ligado a noção de cidade); e pode-se dizer que ele

funda sua própria diferença no que diz respeito ao não-civilizado e ao

não-citadino em três valores: a) a comensalidade; b) os tipo de

alimento consumidos; c)a cozinha e a dietética. (MONTANARI, 1998,

p. 109)

Os escritores gregos e latinos imaginavam a idade de ouro alegremente

vegetariana: a sua cultura via nos frutos da terra o primeiro e mais elevado dos

valores alimentares. Existia ai, uma idealização do vegetarianismo. Já os “bárbaros”

tinham valores culturais, bem como os modos de produção diferentes, com grande

consumo de carne. Os celtas e germânicos tinham desenvolvido certa predileção

pela exploração da natureza virgem e dos espaços incultos; de maneira que não

mais o pão e a polenta, mais a carne possuía valor alimentar de maior importância

sendo a de porco a mais consumida. Os romanos da mesma forma comiam carne de

porco (MONTANARI, 1998).

Durante toda a Antiguidade, da época dos homéricos ao Império Romano, a

civilização mediterrânea é conhecida como o mundo do pão, ou dos cereais. Assim

com exceção à época arcaica e menos conhecida, a alimentação greco-romana era,

muito provavelmente a base de cereais e a carne tinha um papel secundário. Como

Grotanelli(1998) explicita:

Homero chama os homens de “comedores de pão” e os contrapõe

aos deuses, que vivem de néctar e ambrosia, substâncias um tanto

misteriosas para nós. O ciclope Polifemo, ser monstruoso e

antropófago, alimenta-se de carne e de laticínios e ignora o uso do

vinho, a bebida humana por excelência. (GROTANELLI, 1998, p.121)

Para os etruscos, embora uma boa parte das proteínas ingeridas fosse

vegetal, a partir de legumes, a sua alimentação compreendia também as proteínas e

20

gorduras da carne, que lhes era fornecida pela caça. Existia a predominância da

carne de porco, pois as condições climáticas e geográficas eram perfeitamente

adequadas (SASSATELLI, 1998).

1.2.3. Na Idade Média

Os manuais de dietética posteriores ao século quinto reservam em larga

medida grande atenção à carne. Na cultura das classes dominantes a carne tinha

um grande valor, surge como símbolo de poder, instrumento de energia física e,

portanto qualidade que constitui a primeira e verdadeira legitimação, como

Montanari (2003) demonstra:

E vice-versa, abster-se de carne é um sinal de humilhação, de

marginalização (mais ou menos voluntária, mais ou menos ocasional)

da sociedade dos fortes.[...] é por assim dizer o seu” sustento natural

“: o homem não é por acaso feito de carne?. (MONTANARI, 2003, p.

28-29)

Na Alta Idade Média a diversidade caracteriza a alimentação da época, que

pode ser traduzida pelas diferenças regionais, ligadas a fatores tanto naturais quanto

culturais. A criação de porco pode ser considerada uma das características mais

marcantes da época, embora nas regiões mediterrâneas da Europa sofra

concorrência e às vezes até seja superada pela criação de carneiros, que também

tinham serventia como produtores de leite e lã (MONTANARI, 1998).

A alimentação judia na Idade Média possui elementos sociais e culturais que

as distinguem das demais, onde a alimentação é um desses elementos mais

importantes. Numa Europa essencialmente carnívora, os interditos alimentares

colocavam os judeus diante de um grande problema. Uma das proibições religiosas

dizia respeito ao consumo de alimentos de origem animal (DOLADER, 1998)

Na Idade Média, entre os séculos X e XI, produziu-se uma grande mudança,

onde o equilíbrio alimentar e de produção que se estabeleceu com dificuldade na

Alta Idade Média (até o século X) sofre grande perturbação e já se anunciam muitas

mudanças características dos tempos modernos. O fato mais marcante foi

consolidação da economia agrária que asseguraria, a partir daí, a subsistência da

maioria da população (MONTANARI, 1998).

21

Todas essas mudanças transformaram lentamente as condições de vida das

diferentes classes da sociedade ocidental. A transformação agrária da economia

rural, às restrições impostas pela aristocracia no que dizia respeito à exploração das

florestas, a multiplicação dos mercados rurais tiveram importantes conseqüência nas

relações alimentares. Nas camadas sociais mais baixas, predominam os alimentos

de origem vegetal, em detrimento aos de origem animal, e seus regimes perdem a

variedade que os caracterizavam na Alta Idade Média, que era justamente a

diversidade (RIERA-MELIS, 1998).

Para a alimentação da nobreza, depois da carne, do pão e do vinho,

essenciais na alimentação vêem os ovos e o queijo, como pode ser explicitado na

passagem:

A rainha, assim como a senhora de Montcada, come diariamente pão

de trigo e bebe vinho, inclusive durante a Quaresma. [...] As duas

damas catalãs revelam a mesma preledição pelos pratos ricos em

carne, dos quais só se abstem em dias de penitência. As listas de

compra revelam uma preferência por carnes finas(galinha, frango,

capão e ganso), seguidas por carnes de carneiro, de porco(fresca e

salgada) e de cordeiro. (RIERA-MELIS, 1998, p.395)

Do meio para o fim da Idade Média, em função da retração das áreas

arborizadas e da restrição ao uso das florestas, começam a diminuir a alimentação

com carne das populações rurais. O consumo de carne na baixa Idade Média

(séculos XIV e XV) não pode certamente ser comparado ao dos séculos

precedentes, mas não deve ser esquecido e em geral pode ser considerado

significativo (CORTONESI, 1998).

No final da Idade Média a estrutura hierárquica da sociedade e da natureza

sugeria a existência de um efeito de transposição, que estabelecia certa identidade

entre esses dois mundos. Acreditava-se que a sociedade obedecia a uma ordem

natural, e a natureza respeitava uma espécie de hierarquia social. Como exemplifica:

Assim, parecia perfeitamente razoável que a ave fosse o prato por

excelência dos ricos e dos poderosos: estes tinha necessidade,

como pretendia Thierrat, de consumir aves para preservar a

vivacidade de sua inteligência e sensibilidade. [...] a carne de

quadrúpede, mais pesada e mais rica, era especialmente adequada

à classe dos mercadores. [...] A ligação entre legumes e classes

sociais inferiores é quase sempre evidente, tanto que há entre eles

uma relação às vezes quase simbiótica. (GRIECO, 1998, p. 475-476)

22

1.2.4. Do século XV ao século XVIII

Segundo Abel (apud MONTANARI, 2003, p.99-100) principalmente na

Alemanha, os homens do século XV consumiam cerca de 100kg de carne a cada

ano, o que significaria então um “verdadeiro maximum fisiológico” se considerarmos

os dias de abstinência que eram impostos pela Igreja. Nas regiões mediterrâneas,

porém, o consumo de carne não era tão decisivo do ponto de vista alimentar. Talvez,

então, a situação criada depois da crise econômica e demográfica de meados de

1300, não esclareça os altos consumos de carne do século XV.

No século XVI no mundo africano, segundo Cascudo (2003), a carne usual

era a dos animais caçados e não pastoreados no campo ou guardados nos currais.

A carne não era a do gado e sim a da caça. O gado, por sua vez, existente desde o

Senegal, ainda era defendido pelos tabus, considerados assombrados. O cão era

comido assado, como se prepara o porco, com o couro chamuscado. Hoje, porém,

comem o cão cozido, o bobos, majacos, papéis e os angolanos. A caça no mundo

africano era considerada além de divertimento e dignidade ofício. Como descreve:

“Elefantes, búfalos, a interminável série de gazelas e antílopes, o nédio hipopótamo,

o gordo crocodilo, eram peças dignas de menção e consumo. Sempre assadas.”

(CASCUDO, 2003, p. 167)

A conquista dos mares pelos europeus, e a conseqüente integração dos

outros continentes a sua rede comercial, trouxe a alguns produtos alimentares

exóticos lugar em parte do regime europeu; como o pimentão, o peru, o café, o chá,

o chocolate, entre outros. Além disso, o contínuo crescimento das cidades favorece

a passagem de uma agricultura de subsistência para uma de mercado. Outras

grandes transformações históricas, como por exemplo, a reforma protestante,

também tiveram importante conseqüência para o sistema alimentar (FLANDRIN,

1998).

Da Idade Média até o inicio do século XVII a alimentação das elites seguia

muito de perto as prescrições dos médicos, tanto na escolha como na cocção e

preparação dos alimentos. Nos séculos XVII e XVIII com a desculpa de um gosto

novo, todas as precauções higiênicas tomadas anteriormente tendem a

desaparecer. Como evidencia:

23

O gosto, esse sentido de que a natureza dotou o homem e os

animais para discernirem o comestível do não comestível, sofreu,

aliás, em meados do século XVII, uma estranha valorização. [...] é

ele que permite distinguir o bom do ruim, o belo do feio, é o órgão

característico do “homem de gosto” um dos avatares do homem

perfeito. (FLANDRIN, 1998b, p. 549)

O consumo de legumes a partir do século XV e durante todo o século XVI,

bem como o número de pratos com base nas leguminosas cresceu, e a redução da

proporção dos mesmos no século XVIII não impediu que continuasse a crescer as

espécies mencionadas nos livros de culinária, Flandrin (1998b, p. 641) demonstra

em números: “que passaram de 24 nos séculos XIV e XV para 29 no XVI, 51 no XVII

e 57 no XVIII”.

1.2.5.Os séculos XIX e XX

Essa época, designada por época contemporânea, é caracterizada pela

revolução industrial, que por sua vez atinge a história da alimentação em vários

aspectos. As usinas e indústrias passam a produzir alimentos que antes eram feitos

artesanalmente. Além disso, a revolução proporciona diminuição do tempo para

serviços domésticos. Sobretudo na segunda metade do século XX, as mulheres

compram aparelhos que irão ajudar nos trabalhos de casa, e inclusive na

preparação dos alimentos. (FLANDRIN, 1998b)

A carne nessa época, como alimento tradicional, em todos os países teve a

sua média de consumo aumentada no decorrer dos séculos XIX e XX tomados em

seu conjunto. Em 1938 era possível distinguir um conjunto de paises consumidores

de carne, cuja cota diária variava de 100-200 g, que era os Estados Unidos e a

maioria dos paises da Europa não mediterrânea e alguns paises da América do Sul.

Em dois séculos a cota anual passou na França de 19 kg em 1790 para 79 kg em

1964 (TEUTEBERG; FLANDRIN, 1998).

Somente nos fim do século XIX, segundo Burkhard(1987) é que se deu inicio

a preocupação com a alimentação vegetariana, principalmente através do médico

suíço Bircher Benner. Inicialmente por experiência própria, pois tinha hepatite, e

mais tarde observando os seus pacientes, percebeu o efeito curador de uma

alimentação com o uso de frutas e vegetais. Para Burkhard (1987), a alimentação

24

vegetal oferece maior necessidade de transformação orgânica e fisiológica, o que

faz com que o homem, vencendo as resistências dessa transformação, tire mais

força para si. Se, para se alimentar o animal já fez esse trabalho, o homem que só

se alimenta de carne perde a oportunidade de desenvolver essas forças.

1.2.6.Um pouco de Brasil

A carta de Pero Vaz de Caminha de 1500 é o primeiro depoimento sobre a

alimentação indígena. Farinha, milho, batata, carne de caça e peixe eram as raízes

da árvore humana. Herdamos também do indígena a base da nutrição popular, os

complexos alimentares da mandioca, o feijão, etc. O indígena era essencialmente

um caçador, não esfolava a caça, assava-a com o couro, fixando as substâncias

orgânicas. As peles passaram a ser valorizadas e aproveitadas quando significaram

valor financeiro, ou seja, quando passaram a ser vendidas ou trocadas

posteriormente. Caçando o indígena preferia os mamíferos como o queixada, o

porco do mato. A maneira com que o animal era caçado modificaria o seu sabor.

Como descreve:

O povo como o indígena outrora, distingue a carne do animal que

teve morte agoniada, aperreada, daquele que sucumbiu

inesperadamente, sem debater-se sob o tiro feliz ou flecha

certeira.[...] Sob sua ação mais intensa a carne enrijece demasiado,

fica dura. (CASCUDO, 2004, p.148)

No Brasil, nos primeiros séculos do período colonial, as terras brasileiras

lideraram a mundialização dos alimentos, desde que se considere o intercâmbio da

América não só com a Europa, mas também com a Ásia e a África. A alimentação

portuguesa, desde o inicio dos descobrimentos, já se caracteriza por ecletismo. Não

desprezam nenhuma carne, destacando-se na matança de porcos e na charcutaria

de sarrabulho (guisado de miúdos e sangue de carneiro ou porco) ou chouriços;

prezam leitões cordeiros e cabritos, mas raramente comem bezerros e vitelas que

são mais utilizados para tração e laticínio. No mar comem do atum até a sardinha.

São pioneiros na substituição dos excessos carnívoros pela nova moda piscivora da

época moderna (STOLS, 2003).

Adaptando-se aos hábitos e alimentos da terra, os portugueses seguiram no

Brasil uma dieta simples, que vigora, em parte, até os dias de hoje. A investigação

25

das práticas alimentares na América Portuguesa segue os quatro caminhos de

colonização e povoamento que define:

[...] colonização costeira, de Pernambuco a Bahia, principalmente,

caracterizada pela monocultura de cana-de-açúcar, as frentes de

expansão e reconhecimento de território, em direção ao norte,

acentuando a comida pelas chamadas “drogas do sertão”; a

colonização para dentro, partindo da Vila de Piratininga , São Paulo,

chegando a região das Minas, e, finalmente, o surgimento da

pecuária no interior do Brasil. (SILVA, 2001, p.21)

Nos tempos do Império em termos gerais e, de acordo com alguns

historiadores, nas cidades e no meio rural a carne bovina só era consumida em

festas muito especiais, de maneira que a mais consumida usualmente era a carne

de porco (BRUIT, 2006).

Como as comunidades negras se espalharam pelo Brasil, a culinária que veio

da África se espalhou por todo o país. Hoje em dia, os pratos e os temperos da

cozinha negra fazem parte da nossa alimentação. São saboreados no dia-a-dia e

também nas festas populares. Os caldos, extraídos dos alimentos assados,

misturados com farinha de mandioca (o pirão) ou com farinha de milho (o angu), são

uma herança dos africanos. Podemos lembrar que da África também vieram

ingredientes tão importantes como o coco e o café (STRECKER, 2006).

Duas Pesquisas de Orçamento Familiar (POFs) realizadas no Brasil, a

primeira, entre 1961 e 1963, e a segunda entre 1987 e 1988, trouxeram conclusões

a respeito do padrão alimentar da população urbana brasileira nas últimas décadas.

Pôde-se concluir que mudanças significativas ocorreram na composição do cardápio

do brasileiro. O Brasil apresenta a tendência de redução do consumo de cereais e

tubérculos, a substituição de carboidratos por lipídios e de trocar proteínas vegetais

.

por proteínas animais Quanto às gorduras, observou-se uma substituição daquelas

de origem animal pelas de origem vegetal. A banha de porco e o toucinho deram

lugar ao óleo de soja, a manteiga foi substituída pela margarina. A ingestão de fibras

ficou prejudicada tendo em vista a redução no consumo de feijão e cereais e a

permanência do alto consumo de açúcar (BLEIL, 1998).

Na contemporaneidade, os motivos que levam uma pessoa se tornar

vegetariana podem ser inúmeros, como os de ordem científica, ambiental e religiosa.

O vegetarianismo apresenta muitas faces nas suas justificativas e legitimações.

26

1.3. Ciência, Religião e Ambientalismos: algumas das razões para ser

vegetariano

A cultura em que se vive transmite um conjunto de valores que devem ser

seguidos e, além disso, opera uma naturalização dos costumes de maneira que não

é possível distinguir a construção histórica e social dos fatos e atos. Naturalizamos

atos e conceitos que foram determinados e ensinados pela própria sociedade.

1.3.1. A ciência e a saúde

Ironicamente, a ciência moderna, cujo fundamento é a separação radical

entre o homem e a natureza (postura, portanto, oposta aos princípios holistas do

movimento ambientalista) também tem oferecido fundamentos para a opção

vegetariana. No caso do vegetarianismo, fornecendo argumentos para os cuidados

com o corpo e a saúde.

Por volta de 1700 as pessoas concebiam o universo como uma estrutura

mecânica, supunha-se que os mistérios da natureza estavam abertos à

investigação, por meio de experiências e da análise matemática. Com a Revolução

Científica, essa nova atitude em relação ao mundo natural contrasta com a

concepção tradicional da natureza, que era entendida como organismo vivo. O

século XVII se caracteriza, então, pelo otimismo sem precedentes com relação ao

progresso do homem através da tecnologia e do entendimento do mundo natural.

Isto torna o homem dominador e manipulador da natureza.

Processos fisiológicos passam a ser estudados cientificamente e o homem

resume-se aos seus aspectos biológicos. A ciência, então, o insere e dota-o da

capacidade de modificar o fluxo “natural” das coisas, até mesmo de alterar as leis da

genética.

A categoria científica, biológico resultado da separação entre corpo e alma,

insere o homem na natureza, dota-o ao mesmo tempo da capacidade de

manipulação, como explica:

[...] transmutar umas substâncias químicas em outras, de criar

substancias artificiais, de modificar o fluxo natural das coisas, de

alterar as leis da genética ou fazê-las opinar ao seu favor. Enfim

dota-o da capacidade de mudar o mundo a sua vontade.

(RODRIGUES, 1983a, p.156)

Na ciência moderna, o ponto de referência da idéia de natureza se constitui

na ruptura entre o homem e o mundo (dito real), de maneira que a expulsão do

homem do reino da natureza nega a sua complexidade, mas procura garantir o

controle do homem sobre o reino natural. (ALBUQUERQUE, 2006, p.197): “Nesta

27

relação de exclusão está expresso, também, o seu projeto civilizador diante do

mundo humano e natural”.

Em 1946, talvez buscando uma terapêutica para o efeito depressivo do pós-

guerra, a Organização Mundial da Saúde reinventou o Nirvana e chamou-o de

‘saúde’, como ironiza Filho (2000).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a

ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e

social (SEGRE, FERRAZ, 1997).

Filho (2000) discute os vários conceitos de saúde, e diagramas das mais

variadas formas e traz exemplos como esse que podemos observar na figura que

segue (FIGURA 1), que o autor considera como caso extremo e como uma mandala

totalizante das virtudes e valores humanos:

SOCIAL

FÍSICA

INTELECTUAL SAÚDE EMOCIONAL

ESPIRITUAL

FÍGURA 1- Saúde como mandala totalizante.

Fonte: FILHO, N. A. O conceito de saúde: ponto-cego da epidemiologia? Revista Brasileira de

Epidemiologia. vol. 3, p.1-3, 2000.

Nota: Figura desenhada e dados trabalhados pelo autor.

A saúde envolve aspectos ligados às dimensões emocionais, sociais,

culturais, espirituais e relacionadas ao bem estar físico, e este bem estar não é

determinado somente pelos aspectos biológicos, mas também pelo contexto

econômico e político (RAINE e PAQUETTE, 2004).

Santos (2006) pontua as relações entre os alimento saudável e o não

saudável. E confunde o alimento saudável com o alimento nutritivo, natural, não

calórico, não gorduroso e muitas vezes um alimento seguro. A idéia da alimentação

saudável ao seu ver existe apenas em um pensamento utópico, e propõe a idéia do

mito do alimento perfeito criado para um mundo estável, harmônico, equilibrado,

sem contradições e sem paradoxos. O alimento perfeito seria:

Um alimento imortalizado pelas técnicas de conservação que lhe

garante a eterna juventude, higienizado não havendo doenças que o

destruam nem muito menos provoquem doenças ao corpo humano,

contendo todos os nutrientes necessários de forma equilibrada e

28

natural frente ao mito do eterno retorno às origens, no Jardim do

Éden, antes da mordida da maça. O alimento perfeito para uma dieta

perfeita que se corporifica na construção da alimentação saudável,

necessária para a construção de um corpo não menos

perfeito.(SANTOS, 2006, p. 332-333)

Palma (2000) traz a concepção de saúde apresentada no Relatório Final da

VIII Conferencia Nacional de Saúde realizada em 1992, que diz assim (PALMA,

2000, p.98):