Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Ciências Sociais

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Luciana Braga Silveira

Os donos da natureza: patrimônio, posse e propriedade na instituição de

RPPNs

Rio de Janeiro

2009

Luciana Braga Silveira

Os donos da natureza: patrimônio, posse e propriedade na instituição de RPPNs

Dissertação apresentada, como requisito

parcial para obtenção do título de Doutor

ao Programa de Pós-Graduação em

Ciências Sociais, da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro.

Orientadora: Prof. Drª Patrícia Birman

Co-orientadora: Prof. Drª Rosane Prado

Rio de Janeiro

2009

CATALOGAÇÃO NA FONTE

UERJ/REDE SIRIUS/ CCS/A

S586

Silveira, Luciana Braga.

Os donos da natureza: patrimônio, posse e propriedade na instituição

de RPPNs/ Luciana Braga Silveira. - 2009.

283 f.

Orientadora: Patrícia Birman

Coorientadora: Rosane Prado.

Tese (doutorado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro,

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

Bibliografia.

1. Ciências Sociais – Teses. 2. Reservas naturais - Teses. 3. Proteção

ambiental - Teses. I. Birman, Patrícia. II. Prado, Rosane. III.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas. IV. Título.

CDU3

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese.

_____________________________________

Assinatura

___________________________

Data

Luciana Braga Silveira

Os donos da natureza: patrimônio, posse e propriedade na instituição de RPPNs

Dissertação apresentada, como requisito

parcial para obtenção do título de Mestre,

ao Programa de Pós-Graduação em

Ciências Sociais, da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro.

Aprovada em 10 de agosto de 2009.

Banca Examinadora:

__________________________________________

Prof. Drª Patrícia Birman (Orientadora)

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ

__________________________________________

Prof. Drª Rosane Prado

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ

__________________________________________

Prof. Dr. Henyo Barreto Filho

Instituto Internacional de Educação do Brasil

__________________________________________

Prof. Drª Márcia Leite

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ

__________________________________________

Prof. Drª Regina Novaes

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UFRJ

Rio de Janeiro

2009

AGRADECIMENTOS

Pessoas muito importantes para mim estiveram presentes ao longo da produção deste

trabalho, me apoiando, me dando ânimo e estímulo. Acreditaram em mim, confiaram que eu

conseguiria chegar ao fim, apesar de todos os percalços, das dificuldades, de todo o esforço...

Rosana da Câmara, minha querida anfitriã, confidente, que compartilhou comigo

momentos tristes e felizes. Antropóloga brilhante que me inspirou tantas reflexões. Sua

presença foi fundamental para a escrita dessa tese.

Luciana Dulci, minha irmã de alma, agradeço sua presença em minha vida.

Aos meus amigos de sempre, Aleixo Cruz, Renata Mendes e Sheila Fernandes

agradeço o incentivo, a torcida ao meu favor...

Agradeço à Rosane Prado, que me recebeu na UERJ com tanto carinho, mesmo antes

de me conhecer, depositando tanta confiança em mim. Obrigada pelo apoio, pelas orientações,

sugestões, pelas meticulosas correções. Foram inúmeras suas contribuições.

Patrícia Birman, que assumiu a orientação deste trabalho com o coração aberto.

Obrigada pela sua paciência, dedicação extrema, pelo cuidado e zelo com que me guiou na

difícil tarefa de produzir essa tese.

Tenho muito a agradecer aos meus entrevistados, que com tanta disposição

colaboraram com esta pesquisa, em especial, Maria Cristina Weyland, presidente da

Associação de Proprietários de RPPNs de Minas Gerais, na época em que realizava o trabalho

de campo.

Dedico este trabalho aos meus dois grandes amores Carlos e a pequena Sofia, sem os

quais nada teria sentido. Agradeço o companheirismo e a ternura sem limites. Só consegui

chegar até aqui porque vocês estavam ao meu lado.

RESUMO

SILVEIRA, L.B. Os donos da natureza: patrimônio, posse e propriedade na instituição de

RPPNs. 283f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

A presente tese trata das relações sociais estruturadas no âmbito das Reservas

Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). A partir dos anos 2000, a legislação ambiental

brasileira torna possível a institucionalização de áreas naturais protegidas como propriedades

particulares, através da criação da categoria de unidade de conservação RPPN. Essa

possibilidade jurídica tem permitido, desde então, que proprietários rurais, empresas e

organizações não-governamentais, por iniciativa própria, criem RPPNs em domínios

privados. Este trabalho pretende demonstrar que as RPPNs, para além da importância

ecológica que lhe atribuem os ambientalistas em geral, são espaços em que se processa a

reconstrução simbólica da “natureza” e da “terra”. São objetivos centrais desta tese investigar

de que forma, nas experiências dos “Proprietários de RPPNs” ou “Rppnistas”, se atualiza a

idéia de “ambientalismo” e como as propriedades rurais onde são criadas estas áreas

protegidas adquirem novos sentidos. As RPPNs se revelaram como espaços em que se

verifica o exercício criativo e imaginativo da noção de “meio ambiente”. Tal constatação foi

possível na medida em que se buscou compreender as “versões marginais” das RPPNs, ou

seja, os argumentos que reconheciam na “natureza” valores de outras ordens, como a afetiva e

a religiosa. Percebe-se que as “versões marginais” muitas vezes se confrontavam com uma

“versão oficial”, uma descrição político-jurídica, centrada nos atributos biofísicos das RPPNs

e que acabavam por afrontar a hegemonia das explicações técnico-científicas, circunscritas à

noção de “biodiversidade”. A “natureza” da qual falam os Rppnistas é conhecida,

experimentada sensorialmente e apropriada como um bem privado; é a “natureza particular”.

A noção de “patrimônio”, que inspira a concepção da categoria RPPN, permite a ambigüidade

característica dessas reservas: são áreas naturais ao mesmo tempo domínios particulares e

“bens comuns da humanidade”. Assim, a reflexão sobre as metamorfoses das noções de

público e privado diante do processo de patrimonialização das propriedades rurais é uma

conseqüência inevitável deste trabalho. De fato, o discurso ecológico tem possibilitado que a

propriedade privada, como lugar do indivíduo, se torne o lugar da “conservação ambiental”.

Redimidas e ressignificadas através das RPPNs, as propriedades rurais se convertem em

“espaços de sobrevivência da humanidade”. E é a visão apocalíptica que percebe na natureza

o risco da perda, da destruição e da extinção dos “seres naturais” que aproxima os discursos

ecológico e religioso sobre as RPPNs. Percebendo, cada qual ao seu modo, as RPPNs como

“lugares sagrados”, ambientalistas e Rppnistas acreditam que estas reservas devem ser

interditas da ação humana. Observa-se, portanto, que a natureza das RPPNs é reencantada,

paradoxalmente, através das explicações científicas e religiosas, as quais são reelaboradas e

reinterpretadas nos discursos dos Rppnistas.

Palavras-chave: RPPN. Unidades de conservação. Patrimônio. Público e privado.

ABSTRACT

This study is about the social relations in the realm of Reservas Particulares do

Patrimônio Natural, RPPNs (Private Natural Heritage Reserves). Since the 2000’s, Brazilian

environmental law enables the institutionalization of protected natural areas as private

properties, through the creation of the category of Private Natural Heritage Reserve. This

juridical possibility has allowed rural owners, businesses and non-governmental organizations

to create Private Natural Heritage Reserve in private domains. This intends to show that

Private Natural Heritage Reserve, far beyond the ecological importance ascribed by

environmentalists in general, are sites where the symbolic reconstruction of “nature” and

“land” is processed. The main goals of this study are to investigate how, in the experiences of

Private Natural Heritage Reserve owners or “Rppnistas”, the idea of “environmentalism” is

instantiated and how the rural properties where those protected areas are created acquire new

meanings. Private Natural Heritage Reserves became sites where the creative and imaginative

exercise of the notion of environment is set forward. Such a conclusion was possible due to

seeking to understand “marginal versions” of Private Natural Heritage Reserve, that is, the

reasonings that recognize values in nature such as the affective and religious ones. One

realizes that the “marginal versions” were against an “official version”, a political-juridical

description focused on the biophysical attributes of Private Natural Heritage Reserve and

turning out to face the hegemony of technical-scientific explanations attached to the notion of

“biodiversity”. Nature, as it is seen by Rppnistas is known, sensorially experienced and

owned as a private good, it is the “private nature”. The notion of “patrimony” inspiring the

conception of Private Natural Heritage Reserve category allows the characteristic ambiguity

of these reservations: they are natural and private areas at the same time as well as “common

goods of humankind”. Thus, a reflection on the changes of the notion of what is public and

what is private facing the process of “patrimonilization” of rural properties is an inevitable

consequence of this work. Indeed, ecological speech has enabled private property, seen as the

place of the individual, to become the place of “environmental conservation”. Redeemed and

re-signified by means of the Private Natural Heritage Reserve, rural properties turn into “sites

of survival for humankind”. And it is the apocalyptical view, that sees the risk of loss in

nature, of destruction and extinction of the “natural beings” – it is such a view the one that

causes the ecological and religious speeches to come close. Since they see, each one

according to one’s manner, Private Natural Heritage Reserves as “sacred sites”,

environmentalists and Rppnistas believe these reserves should be protected from human

touch. One sees, then, that the nature of Private Natural Heritage Reserves is re-enchanted,

paradoxally, by means of religious and scientific explanations, while they are re-defined and

re-interpreted in Rpnistas’ speeches.

Keywords: RPPN. Protected natural areas. Patrimony. Public and private.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1- Quadro das atividades desenvolvidas durante a pesquisa........................23

Figura 2- Quadro classificatório dos Proprietários de RPPNs ................................30

Figura 3- Quadro contrastando os “Amantes da Natureza” e os “Inimigos

da Natureza”......................................................................................................... 32

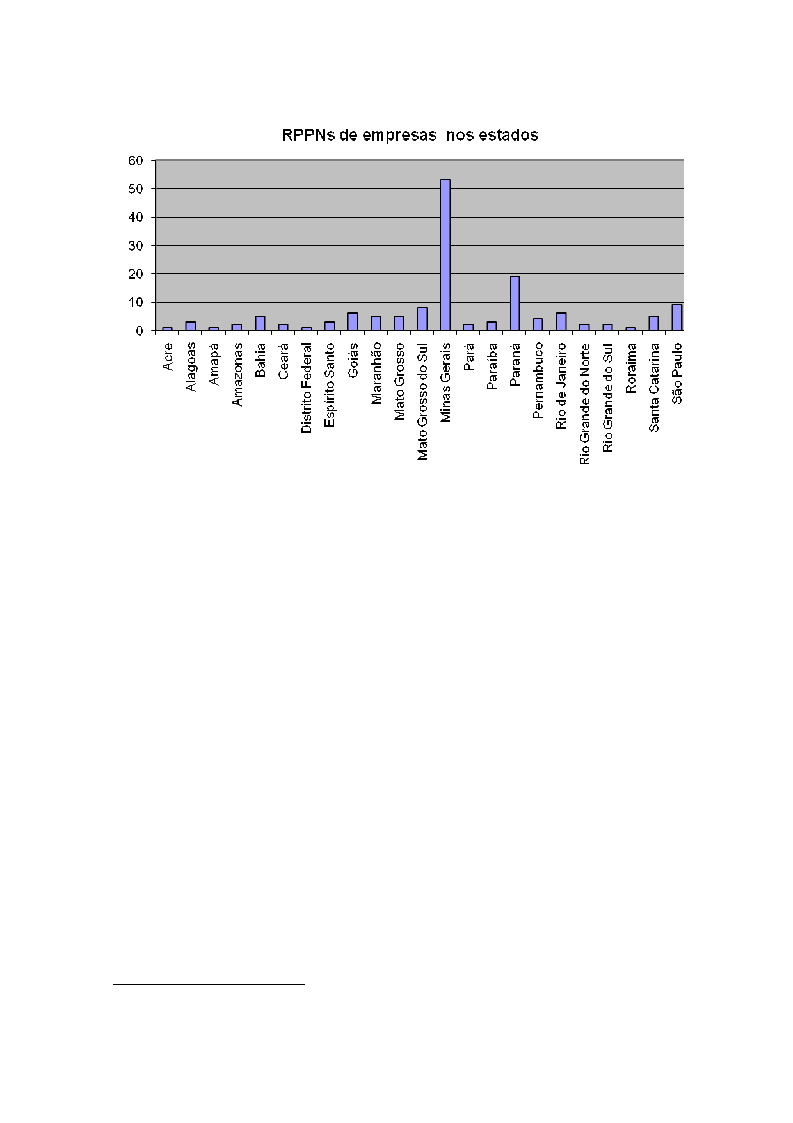

Figura 4- Gráfico do número de RPPNs de empresas nos estados........................ 71

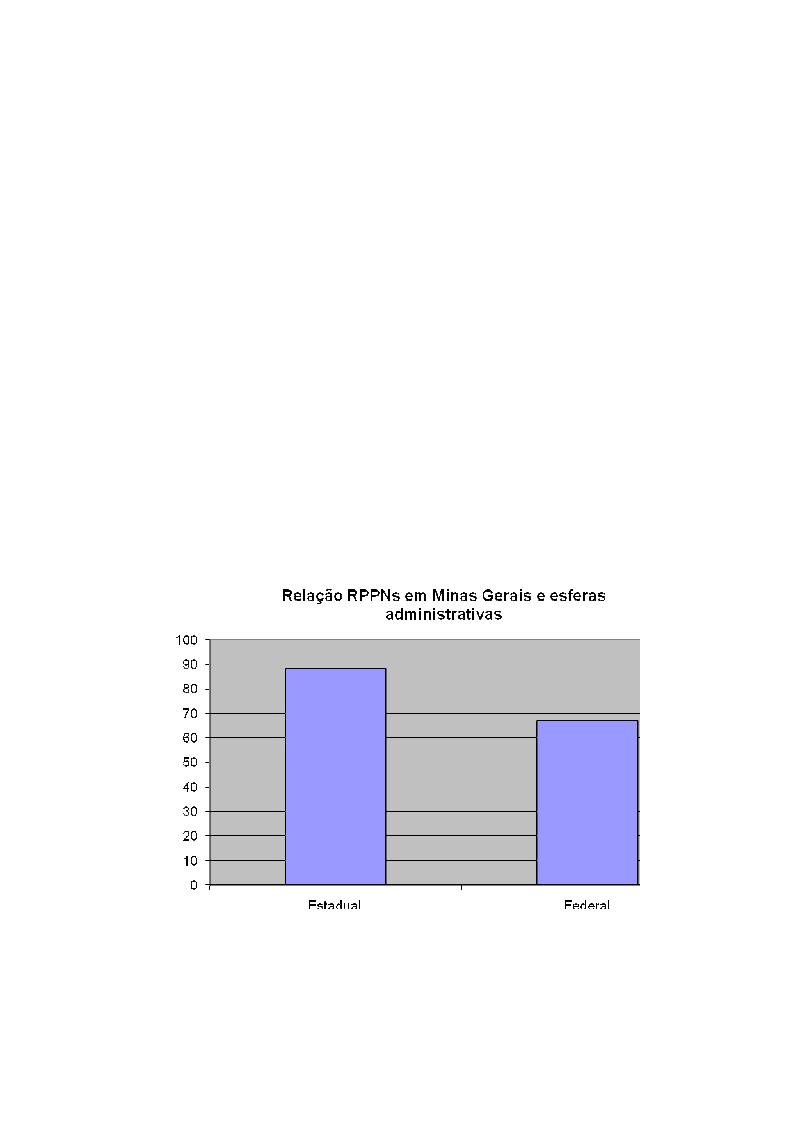

Figura 5- Gráfico com a relação de RPPNs em Minas Gerais e a

esfera administrativa................................................................................................ 72

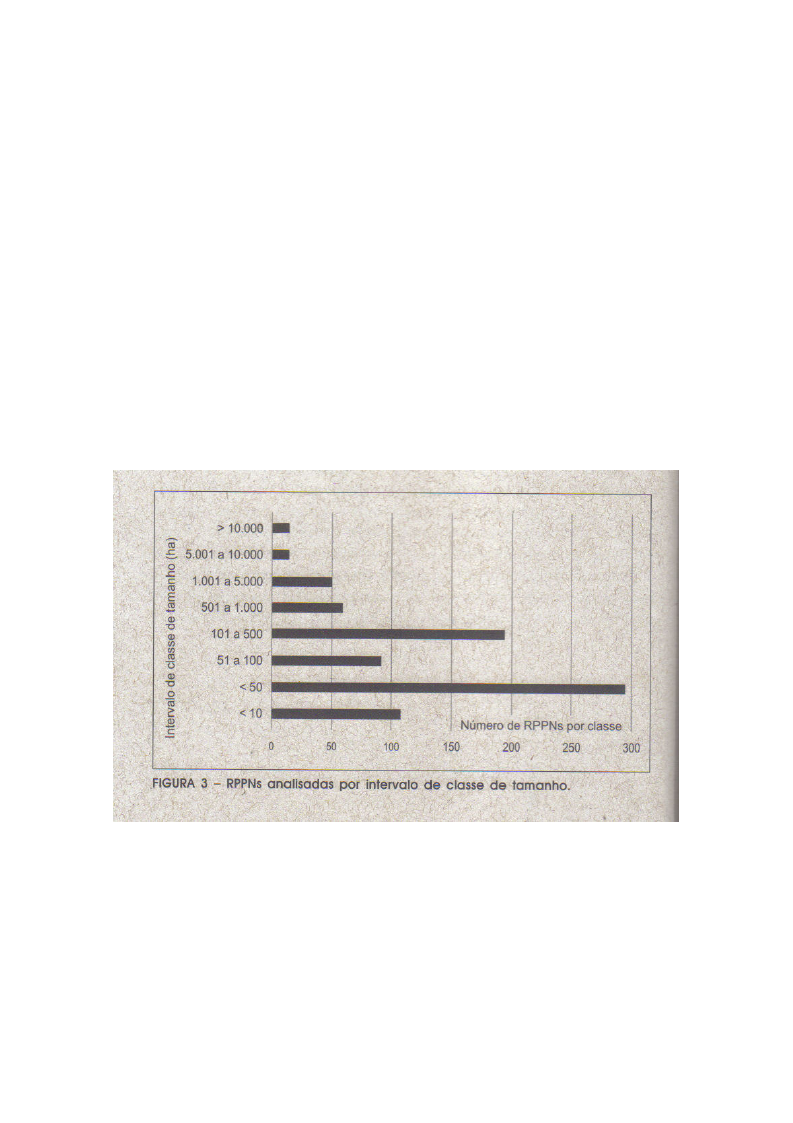

Figura 6- Gráfico com as RPPNs analisadas por intervalo de classe

e tamanho............................................................................................................... 76

Figura 7- Folder sobre o caramujo africano............................................................ 92

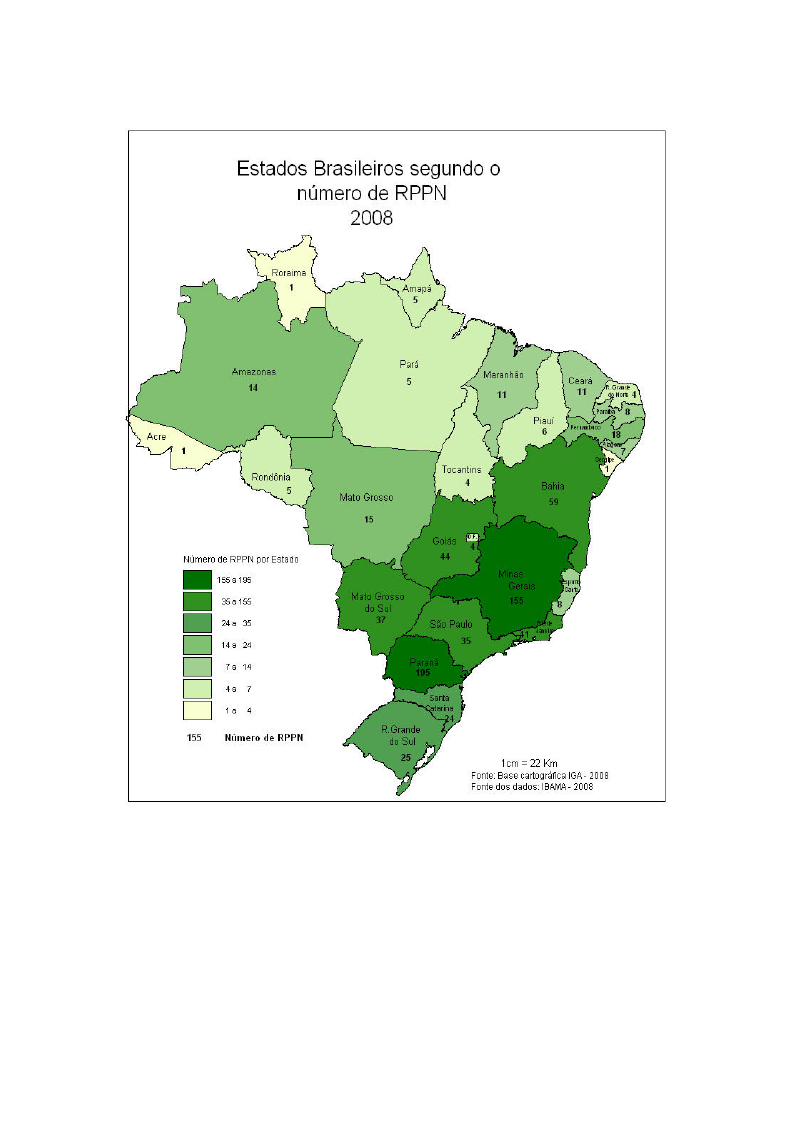

Figura 8- Mapa com o número de RPPNs por estado............................................. 135

Figura 9- Foto da Festa de Santo André.................................................................. 161

Figura 10- Foto da capela de Santo André.............................................................. 162

Figura 11- Foto da imagem de Santo André........................................................... 163

Figura 12- Foto da antiga sede da fazenda Bom Retiro.......................................... 169

Figura 13- Foto com detalhes da antiga sede da fazenda Bom Retiro.................... 170

Figura 14-Foto das reportagens afixadas no mural do salão de

educação ambiental..................................................................................................171

Figura 15- Figura dos animais conservados em vidros no salão de

educação ambiental..................................................................................................172

Figura 16- Foto do “Quarto Alegria”.......................................................................173

Figura 17- Foto do “Quarto Amor”......................................................................... 173

Figura 18- Foto do “Quarto Felicidade”.................................................................. 174

Figura 19- Foto do “Quarto Paz”.............................................................................174

Figura 20- Foto da agrofloresta............................................................................... 175

Figura 21- Foto do Centro de Meditação Fluir....................................................... 176

Figura 22- Foto da capela........................................................................................ 177

Figura 23- Foto de alojamentos em construção....................................................... 179

Figura 24- Foto de um exemplar do herbário.......................................................... 194

Figura 25- Foto de um exemplar do herbário.......................................................... 194

Figura 26- Foto de um armário para armazenar plantas secas.................................195

Figura 27- Foto da prensa utilizada para preparar os exemplares do herbário........ 195

Figura 28- Foto de uma ossada animal.................................................................... 197

Figura 29- Foto de carcaças de animais...................................................................197

Figura 30- Foto de ninhos de pássaros.................................................................... 198

Figura 31- Foto de ninho do pássaro “João de Barro”............................................ 198

Figura 32- Foto da “mapoteca”................................................................................201

Figura 33- Foto da coleção de cadernos de campo..................................................203

Figura 34- Foto da biblioteca de obras raras........................................................... 204

Figura 35- Foto da biblioteca II ..............................................................................205

Figura 36- Foto da biblioteca infanto-juvenil.......................................................... 205

Figura 37- Croqui da Fazenda Shangri-la................................................................217

Figura 38- Desenho da sede da Fazenda Shangri-la................................................218

Figura 39- Foto da sede da Fazenda Shangri-la.......................................................219

Figura 40- Foto de uma casa antiga da Fazenda Shangri-la, que antecedeu a chegada

de D.Laura..............................................................................................................219

Figura 41- Foto da casa reformada.......................................................................... 220

Figura 42- Foto da recepção da RPPN Shangri-la...................................................220

Figura 43- Anúncio veiculado na Revista Transe divulgando a criação de uma

“comunidade alternativa”........................................................................................ 230

Figura 44- Foto das Fontes de Jericó..................................................................... 240

Figura 45- Foto de uma placa afixada na RPPN Fazenda dos Anões.....................242

Figura 46- Foto de uma placa afixada na RPPN Fazenda dos Anões.....................243

Figura 47- Foto do Morro da Prece........................................................................244

Figura 48- Foto do Mirante das Explosões Iluminadas...........................................245

Figura 49- Foto do Planetário.................................................................................246

Figura 50- Foto da Casa do Anão Iluminado..........................................................248

Figura 51- Foto da Cabana de Francisco de Assis.................................................250

Figura 52- Foto do Mirante da Sonoterapia............................................................252

Figura 53- Quadro comparativo..............................................................................258

Figura 54- Foto dos “Kalungas” trabalhando na lavoura........................................260

Figura 55- Foto da cozinha comunitária..................................................................261

Figura 56- Foto de um alojamento da chácara de Pedro Miceli..............................262

Figura 57- Quadro comparativo..............................................................................263

LISTA DE SIGLAS

APA- Área de proteção ambiental

APP- Área de Preservação Permanente

ART- Anotação de Responsabilidade Técnica

BA- Bahia

CDB- Convenção de Diversidade Biológica

CI- Conservação Internacional

CNRPPN- Confederação Nacional de RPPNs

CNUMAD- Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento

CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CSN- Companhia Siderúrgica Nacional

DF- Distrito Federal

EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e estadual

FEAM- Fundação Estadual de Meio Ambiente

FNMA- Fundo Nacional do Meio Ambiente

FUNATURA- Fundação Pró-Natureza

GO- Goiás

IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis

IBC - Instituto Brasileiro do Café

IBOPE- Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística

ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

IEF- Instituto Estadual de Florestas

INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

ITR- Imposto territorial rural

JC- Jornal da Câmara

MG- Minas Gerais

MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

ONG- Organização não-governamental

PR- Paraná

PRANA- Programa de assistência nutricional

PRESERVA- Associação de Proprietários de RPPNs da Bahia

RJ- Rio de Janeiro

RPDS- Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável

RPPN- Reserva Particular do Patrimônio Natural

SNUC- Sistema Nacional de Unidades de Conservação

TNC- The Nature Conservancy

UC- Unidade de conservação

UICN- União Internacional para a Conservação da Natureza

UNESCO- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

WWF- World Wildlife Fund

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ..................................................................................... 16

1 A COMUNIDADE RPPNISTA ........................................................... 30

1.1 Quem são os Rppnistas? ....................................................................... 30

1.2 Entre “guardiões” e “heróis” da conservação .................................... 35

1.2.1 Os congressos e seminários de RPPNs .................................................... 35

1.2.2 A Lista de Discussão sobre o RPPNs ..................................................... 42

2 AS RPPNs NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA ...... 47

2.1 O que são as RPPNs? ............................................................................ 47

2.2 Ser ou não ser uma unidade de conservação........................................ 49

2.3 Unidade de Uso Sustentável ou Unidade de Proteção Integral .......... 54

2.4 O “patinho feio” das unidades de conservação..................................... 59

2.5 O Decreto Regulamentador das RPPNs................................................ 62

2.5.1 A decepção com o Decreto Regulamentador das RPPNs........................ 64

2.6 “RPPNs reais”, “RPPNs fajutinhas”, ou “o que faz a RPPN,

uma RPPN”? ......................................................................................... 68

2.6.1 Tamanho é Documento? ......................................................................... 74

2.6.2 Identificando “interesses escusos” .......................................................... 77

3 A NATUREZA DOS RPPNISTAS....................................................... 82

3.1 Desnaturalizando a “biodiversidade” ................................................... 82

3.2 Bichos ....................................................................................................... 84

3.3 Plantas ...................................................................................................... 99

3.4 Homens ..................................................................................................... 104

4 POR UMA ECONOMIA DAS TROCAS DADIVOSAS ..................... 113

4.1 A Constituição de 1988 na instauração de um discurso fundador

Das RPPNs ............................................................................................. 114

4.2 O público e o privado reconfigurados .................................................. 117

4.3 O “patrimônio” e a instauração de um circuito de dádivas ............... 119

4.4 As noções de participação, cidadania e sociedade civil sob o signo

da Dádiva ................................................................................................ 122

4.4.1 A noção de “parceria”............................................................................... 125

4.5 Uma leitura dadivosa da “cidadania” .................................................. 126

4.6 No limiar do dom e do sistema mercantil............................................. 131

4.7 Os três momentos da propriedade privada ......................................... 138

5 OS RPPNISTAS E SEUS PROJETOS ................................................ 146

5.1 Os Proprietários Familiares: reconstruindo a memória familiar........ 148

5.1.1 Ressignificando o latifúndio .................................................................... 149

5.1.2 Inventando a harmonia familiar ............................................................... 164

5.1.3 Protegendo o “lugar do afeto” ................................................................. 180

5.2 Os Colecionadores da Natureza: a invenção de si mesmo ................. 189

5.2.1 Uma geógrafa “metida a botânica” ......................................................... 189

5.2.2 Dono da terra, dono da natureza, dono da história ................................ 207

5.2.3 Colecionando-se a si mesmo .................................................................. 213

5.3 Os Espiritualistas Ecológicos: uma mística da natureza no templo

do “eu” ................................................................................................... 224

5.3.1 “Largar o sistemão e ir para o mato” ...................................................... 228

5.3.2 “Seu Deus interior é o Deus de todos nós” ............................................. 236

5.3.3 “A verdade está aqui” ............................................................................. 257

CONCLUSÃO ....................................................................................... 265

REFERÊNCIAS .................................................................................... 270

16

INTRODUÇÃO

A sigla RPPN é sempre um motivo de curiosidade quando falo sobre a minha

pesquisa. Sempre gastei um tempo razoável apenas para tentar explicar do que se trata este

estranho referente. E a pergunta é quase sempre imediata: como você descobriu este objeto?

Na verdade, ele foi sendo “descoberto” aos poucos; da mera constatação da sua

existência até a sua transformação em problema de pesquisa foi um longo caminho. Hoje,

quando me pedem para explicar o que, afinal, é uma RPPN, pergunto primeiro se o

interlocutor tem tempo e paciência para me escutar. Respiro fundo e começo a desenovelar a

trama que se fiou em quatro anos de estudo, dúvidas e reflexões, muitas reflexões...

Começo: a RPPN é uma sigla que designa as Reservas Particulares do Patrimônio

Natural, áreas naturais protegidas e reconhecidas pela legislação ambiental, mediante a

iniciativa dos proprietários das terras onde estas se encontram. Para além de sua importância

ressaltada por botânicos, zoólogos, biólogos, ecólogos como lugares de excelência para a

realização de pesquisas taxonômicas e avaliações da interação de animais e plantas nestes

ecossistemas, bem como para a “conservação da biodiversidade”, as RPPNs são espaços em

que se efetivam relações sociais, simbólicas e econômicas com a "terra” e a “natureza”, por

isso me interessam tanto.

A primeira vez que ouvira falar das RPPNs foi durante a elaboração do meu projeto de

mestrado em Sociologia, através do qual pretendia discutir a atuação de um programa

conservacionista, o Projeto Doces Matas, junto a comunidades rurais vizinhas, justamente, de

uma RPPN, a Mata do Sossego. Desde então, as questões suscitadas pelas dinâmicas sociais

que ocorriam no campo das RPPNs começaram a me chamar atenção.

Durante a pesquisa de mestrado podia observar como, através das RPPNs, eram

instauradas surpreendentes ambigüidades, relativas às noções de público/particular,

indivíduo/coletividade, patrimônio da humanidade/ propriedade privada. Além disso, percebia

que as formas de classificação dos animais e plantas, a delimitação do lugar dos homens e dos

bichos, realizada pelos “Rppnistas”, mereciam uma atenção especial. Não era de qualquer

“natureza” que estávamos falando, mas de uma “natureza” apropriada por um proprietário

particular. Percebia que a noção de “patrimônio”, que inspirava a concepção da categoria

RPPN, permitia uma ambigüidade característica dessas reservas: eram áreas naturais ao

mesmo tempo domínios particulares e “bens comuns da humanidade”.

17

Da minha dissertação de mestrado ficaram o interesse e a curiosidade de explorar mais

detalhadamente o universo dos “Proprietários de RPPNs”, suas práticas, representações, seus

projetos. Mais ainda, queria entender de que forma a instituição de RPPNs reiterava o direito

da propriedade privada sobre a terra, ao ressignificá-la como lugar da conservação ambiental.

Ao realizar as pesquisas bibliográficas para o meu trabalho de mestrado ficou evidente

como eram escassos nas Ciências Sociais os estudos sobre RPPNs, diferentemente da

literatura sobre as unidades de conservação (UCs)1 públicas, sobretudo as categorias que não

admitem a presença humana, que é bastante extensa. Os trabalhos sobre as UCs públicas têm

se dedicado, com grande freqüência, à discussão sobre como o modelo norte-americano de

conservação ambiental dessas áreas protegidas, pautado na idéia da “natureza intocada”

(DIEGUES, 2001), tem se contraposto à realidade dos países tropicais, onde as florestas são

habitadas por populações indígenas e outros grupos sociais. Os conflitos gerados com a

criação de UCs e as questões éticas relativas a este processo, como o direito das populações

residentes de permanecerem nestes territórios e utilizarem os seus recursos naturais,

especialmente as chamadas “populações tradicionais”, são temas bastante debatidos2.

Somente em 2008, quando já redigia esta tese, tive acesso a dois trabalhos na área de

Sociologia que tratavam das RPPNs: o artigo “Projetos territoriais, processos de

territorialização e conflitos ambientais no semi-árido: a proteção da natureza em

assentamentos e nas RPPNs” (CUNHA, SILVA e NUNES, 2008) e a dissertação de mestrado

Conflitos ambientais e conservação da natureza em propriedades privadas do semi-árido

paraibano: as contradições do modelo RPPN. (SILVA, J., 2008).

Estes estudos, centrados na análise das tensões que envolvem o desigual acesso e uso

dos recursos naturais por grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e

significação do território se inscrevem na abordagem da “ecologia política”. O mesmo se

pode dizer de diversos trabalhos sobre as dinâmicas sociais desencadeadas com a criação de

unidades de conservação. A “ecologia política” é definida por Alier como uma perspectiva

teórica que se propõe a estudar a “distribuição ecológica” dos conflitos, ou seja:

1 A legislação ambiental brasileira define unidade de conservação como: “espaço territorial e seus recursos ambientais,

incluindo as águas juridiscionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas

de proteção” (BRASIL, 2002, p.9).

2 Ver Diegues, 2001; Barreto Filho, 2002; Little, 2002; Lima, D., 2002.

18

as assimetrias sociais, espaciais e temporais e o uso desigual de recursos e serviços ambientais

pelos seres humanos, isto é, a exaustão de recursos naturais (incluindo a perda da

biodiversidade) e o ônus da poluição (ALIER, 2002, p. 122).

Certamente, a crítica advinda da ecologia política, simultaneamente um movimento

acadêmico e político que percebe o “meio ambiente” como um “terreno contestado material e

simbolicamente” (ZHOURI, 2004), é fundamental para a análise das relações estabelecidas

através da instituição das RPPNs. Principalmente, quando se observa que estão em jogo

diferentes concepções sobre a natureza e autoridades que disputam o poder de “falar” sobre o

“meio ambiente” e estabelecer as condutas que devem ser adotadas pelo homem em relação à

“natureza”.

E, realmente, quando comecei a freqüentar os eventos organizados pelos Rppnistas, de

imediato, chamaram a minha atenção nos seus relatos os conflitos potenciais e explícitos entre

os Proprietários de RPPNs e os Sem Terra, tão bem trabalhados por Cunha, Silva e Nunes

(2008) e Silva, J. (2008) nos estudos supracitados.

Ao dar início ao trabalho de campo, já cursando o doutorado em Ciências Sociais, foi

possível constatar como a defesa da propriedade privada era uma importante marca do

universo discursivo das RPPNs. Mas uma “fala ambientalizadora”, através da qual os

“Proprietários de RPPNs” acentuam a sua preocupação com a proteção da natureza, revitaliza

o discurso sobre o direito de propriedade e apresenta um efeito suavizador sobre o marcado

posicionamento político desses atores, contribuindo para recompor a imagem dessa

propriedade e do seu proprietário, que com legitimidade se auto-intitula “Amante da

Natureza”.

Contudo, à medida que ia conhecendo os Rppnistas, ouvindo suas falas, suas histórias

de vida, fui percebendo que os conflitos desencadeados a partir das relações entre estes atores

sociais e aqueles que são definidos como uma “ameaça” aos seus propósitos, como os Sem

Terra, não esgotam as riquezas temática e analítica que este universo social pode oferecer.

Além disso, eu não queria correr o risco de polarizar de um modo maniqueísta os Rppnistas e

os Sem Terra, atribuindo aos primeiros interesses “ocultos” e “escusos” na criação de RPPNs.

Certamente, a reforma agrária é colocada pelos Rppnistas como problema não apenas

para a propriedade individual, mas para o “patrimônio natural”; trato disso nesta tese. Porém,

a presença de uma RPPN na propriedade rural reduz, significativamente, os riscos de

desapropriação. Além de assegurar esta relativa “imunização” da propriedade contra a

desapropriação, a criação de RPPNs traria também outros benefícios àqueles que as instituem,

19

como a isenção do imposto territorial rural (ITR), a prioridade na análise de recursos liberados

pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), e a preferência na análise de crédito

agrícola.

Entretanto, parto do princípio que a razão utilitária não é suficiente para explicar o que

impulsiona os Rppnistas na instituição de suas reservas e os projetos que aí desenvolvem,

pelo menos diante do recorte que faço nesta tese, focalizando os indivíduos proprietários de

RPPNs e não empresas e organizações não-governamentais.

O paradigma da dádiva foi, portanto, uma importante diretriz analítica deste trabalho,

na medida em que ajudava a me aproximar do discurso nativo, na busca de entender como e

por que, através da exaltação da generosidade e da gratuidade na experiência de se destinar

uma parcela das terras privadas à conservação ambiental, se rejeitava o interesse, o cálculo.

Não queria reduzir toda a dinâmica que investigava a uma interpretação economicista. Cada

vez mais me interessava entender como estes atores articulavam e compartilhavam essa

“dupla verdade” (BOURDIEU, 1996) do interesse-desinteressado, da obrigação-espontânea e

como transmutavam o capital econômico em simbólico.

Percebe-se entre os Rppnistas que “guardar” é “dar” (GODELIER, 2001). Através das

RPPNs as terras, símbolo máximo da acumulação capitalista, são revertidas em expressão de

desprendimento. As honras, as glórias de ser um “guardião” da natureza são algumas das

contra-dádivas que circulam neste universo social. No entanto, são muitos os elementos que

organizam os projetos das RPPNs que pude investigar. Busca de prestígio, notoriedade?

Cumprimento de um “dever cívico”? “Consciência ambiental”? “Tentativa de reescrever a

memória familiar?” “Missão espiritual? Predestinação? Cada história, uma nova equação. Na

articulação dos mais diferentes valores, motivações e trajetórias são construídas as RPPNs,

enquanto projetos de vida dos seus proprietários.

Em seus projetos individuais nas reservas, os Rppnistas revelam a permanente

reconstrução simbólica da natureza. Vejo as RPPNs como locais onde se atualiza a idéia de

“ambientalismo”. São também espaços privilegiados do exercício criativo e imaginativo da

noção de “meio ambiente”, em que predominam os argumentos de ordem afetiva e religiosa,

afrontando a hegemonia do saber científico sobre a natureza.

As RPPNs também me parecem ser expressões de um momento político específico. É

na década de 90 que surge a categoria RPPN para se referir a um espaço natural privado

20

legalmente protegido. Justamente no contexto sócio-político brasileiro em que ocorre a

ampliação do espaço público e a consagração da participação da sociedade civil,

simultaneamente marcado pela emergência do Estado Mínimo3. Diante das novas atribuições

do Estado, sociedade civil e iniciativa privada as fronteiras entre os espaços público e privado

tornam-se cada vez mais imprecisas, principalmente em razão da prevalência da ideologia da

parceria e da governança nas políticas públicas, em especial nas políticas ambientais, e do

discurso da escassez de recursos públicos, da alta capacidade técnica do setor privado e de

segmentos da sociedade civil, bem como das suas possibilidades financeiras para o

investimento na conservação ambiental.

O discurso fundador das RPPNs identifica na criação das áreas protegidas particulares

a possibilidade de consolidação da participação do cidadão na gestão do meio ambiente, como

previsto na Constituição de 1988. Verifica-se que “cidadania” e “participação social”,

conceitos de grande força retórica, são acionados na tentativa de legitimar a existência das

RPPNs e afirmar o papel do “Rppnista” como “guardião da natureza”. Entendo que ao dar

essa nova atribuição à sociedade civil, agora imbuída do dever de proteger o meio ambiente, a

Constituição de 88 dá legitimidade às ações de cunho voluntário.

À medida que ia construindo essas questões, tendo acesso ao universo pesquisado e

decidindo sobre os recortes a serem realizados, revia e reelaborava os objetivos dessa

pesquisa, que foram por fim, configurados da seguinte forma:

• compreender as várias concepções de RPPN que estão em jogo neste universo social;

• verificar como são experimentadas e reelaboradas as noções de público e privado,

indivíduo e coletividade nas vivências dos indivíduos com suas RPPNs;

• refletir sobre as metamorfoses das noções de público e privado diante do processo de

patrimonialização das propriedades rurais;

• compreender a dinâmica das relações sociais na rede dos Rppnistas;

• desnaturalizar as noções que fazem parte do jargão conservacionista, como “meio

ambiente”, “biodiversidade”, “participação”, “cidadania”, a partir das relações

3 A idéia de Estado Mínimo pressupõe um deslocamento das atribuições do Estado perante a economia e a sociedade,

preconizando a não-intervenção, devendo a regulação econômica ser exercida pelas forças de mercado. Caberia ao Estado

Mínimo garantir a ordem, a legalidade, concentrando seu papel executivo no policiamento, forças armadas, poder judiciário,

etc.

21

específicas dos atores com as RPPNs e entre si, de modo a compreender como estas se

atualizam no curso das interações sociais;

• investigar em que medida a instituição de RPPNs, conforme aponta o discurso nativo,

instaura circuitos dadivosos e se aproxima e/ou se afasta do sistema de mercado;

• discutir, a partir das histórias de vida de alguns atores, as reapropriações da categoria

RPPN nos diversos projetos desenvolvidos nas reservas.

O trabalho de campo desta pesquisa iniciou-se no final de 2004, antes mesmo de ter

iniciado o curso de doutorado. Aceitando a sugestão de uma colaboradora da minha pesquisa

de mestrado participei do II Congresso Nacional de RPPN, realizado em Curitiba. Além deste

evento também estive presente em outro congresso, realizado em Ilhéus, BA (2007) e em dois

seminários estaduais, que ocorreram em Alfenas, MG (2005) e Rio Preto, MG (2007).

Desde o início da pesquisa, presenciar os congressos e seminários organizados pelos

Proprietários de RPPNs e técnicos de ONGs (organizações não-governamentais)

ambientalistas que trabalhavam com esta temática me pareceu fundamental. Estes eventos

revelaram-se para mim como verdadeiros espaços de sociabilidade, onde poderia mapear,

localizar os atores e vê-los em interação. Além disso, eram lugares apropriados para construir

uma rede de colaboradores e fazer contato com aqueles que futuramente iria entrevistar.

Contudo, a observação participante destes eventos, embora possibilitasse a minha

aproximação com o universo a ser pesquisado, não me levava a compreender, com

profundidade, as representações sociais que aí circulavam acerca da relação sociedade-

natureza. Tampouco me permitia o acesso imediato aos mecanismos de articulação da rede de

atores sociais, suas hierarquizações e formas de distribuição de poder. Na verdade, tive a

impressão, desde o primeiro evento do qual participei, que o discurso otimista e centrado nos

atributos biofísicos das RPPNs era impenetrável. Era difícil escapar da armadilha de explicar

o discurso nativo por ele mesmo...

A internet, através da lista de discussão, foi um espaço onde também realizei

observação participante. Inscrita na lista desde 2004, a partir do convite de uma Proprietária

de RPPN, acompanhava diariamente as mensagens enviadas. Além da leitura dos e-mails

também foi possível, através do próprio website, ter acesso a mensagens que estavam

armazenadas desde a criação da lista de discussão, em 2000, o que possibilitou a observação

22

de como a rede de Proprietários de RPPNs ia se articulando e simultaneamente participando

da construção legal dessa categoria de área protegida4.

Mas também era preciso conhecer de perto as RPPNs, olhar para as matas, árvores,

plantas, animais buscando os vestígios dos seus “donos” e “guardiões”. A vivência dos

proprietários das RPPNs nos sítios e fazendas, suas experiências diretas com a “natureza”

destes locais poderiam trazer elementos importantes para compreender como eles

interpretavam estes espaços. Se não estavam visíveis aos meus olhos, poderiam ser revelados

nos relatos, nas descrições e nas histórias que me contavam.

Visitei, então, quatro reservas procurando observar “a biodiversidade” e a forma como

era apropriada pelos sujeitos da pesquisa: RPPN Fazenda dos Anões, em Alto Paraíso de

Goiás, GO; RPPN Fazenda Lagoa, em Alfenas, MG; RPPN Bom Retiro, em Aldeia Velha,

RJ; RPPN Parque do Capetinga, São João da Aliança, GO.

As RPPNs, em geral, se localizam em áreas de difícil acesso. Em algumas delas, só é

possível chegar com carro de tração nas quatro rodas e fora do período de chuvas. Assim, foi

preciso contar com a disponibilidade e disposição dos proprietários das fazendas para me

conduzirem até elas, uma vez que eu não contava com este tipo de veículo. Além disso, como

as RPPNs estão espalhadas por todo o Brasil, as viagens, muitas vezes, eram caras. Sendo

assim, a seleção das RPPNs a serem visitadas foi o resultado dessa combinação:

possibilidades de locomoção, sazonalidade, disponibilidade de recursos. Infelizmente, RPPNs

que eu estava muito interessada em conhecer não puderam ser visitadas.

Somente ao co-relacionar as observações dos eventos e das reservas, a análise das

entrevistas, o acompanhamento da Lista de Discussão sobre RPPNs e a leitura das

publicações dos atores que atuam neste campo social é que consegui dar o primeiro passo

rumo à construção do meu objeto de pesquisa. As análises que busquei desenvolver valeram-

se, então, da observação de um conjunto de elementos, os relatos orais, os textos, os códigos

gestuais (ou técnicas corporais), a ocupação e organização dos espaços físicos (tanto os

auditórios dos eventos quanto as próprias RPPNs), fotografias e mapas que me eram

apresentadas durante as entrevistas.

Neste processo, dei-me conta de que o objeto empírico não era o objeto de pesquisa.

Bourdieu me ajudou nessa tarefa de perceber que o que me era “dado” precisaria ser

4 As mensagens da lista de discussão que circularam no período que antecede a realização desta pesquisa são citadas nas

referências bibliográficas seguidas das datas em que foram acessadas por mim e não quando foram redigidas.

23

reconstruído. É preciso romper com as categorias pré-construídas, diz o autor, praticar a

dúvida radical e sistemática de forma, sobretudo, a pôr em suspenso o senso comum

(BOURDIEU, 1998).

Bourdieu destaca a importância de se fazer a história social da emergência dos

problemas que são tomados como objeto. Compreender como estes problemas foram

consagrados socialmente como “questões” universais, para não se tornar “objeto dos

problemas”, afirma Bourdieu.

Para isso era necessário pôr em causa certas categorias: “biodiversidade”, “natureza”,

“cidadania”, “participação” e, principalmente, “RPPN”. Os depoimentos dos proprietários

rurais, os relatos de suas experiências pessoais relacionadas às reservas sinalizavam para mim

que havia muito mais a dizer sobre as RPPNs do que vinha sendo dito nos congressos e

seminários. Optei, então, por não focalizar a pesquisa nas ONGs e empresas que participavam

desse campo social. Antes, me interessava mais buscar compreender a relação dos indivíduos

com a natureza da qual se apropriaram, as formas de construção das suas RPPNs e a sua

participação na rede de Proprietários de RPPNs.

Algumas entrevistas foram feitas nos intervalos dos congressos e seminários.

Também, nestes momentos, anotava os contatos dos futuros entrevistados. Ao todo, foram

realizadas 28 entrevistas.

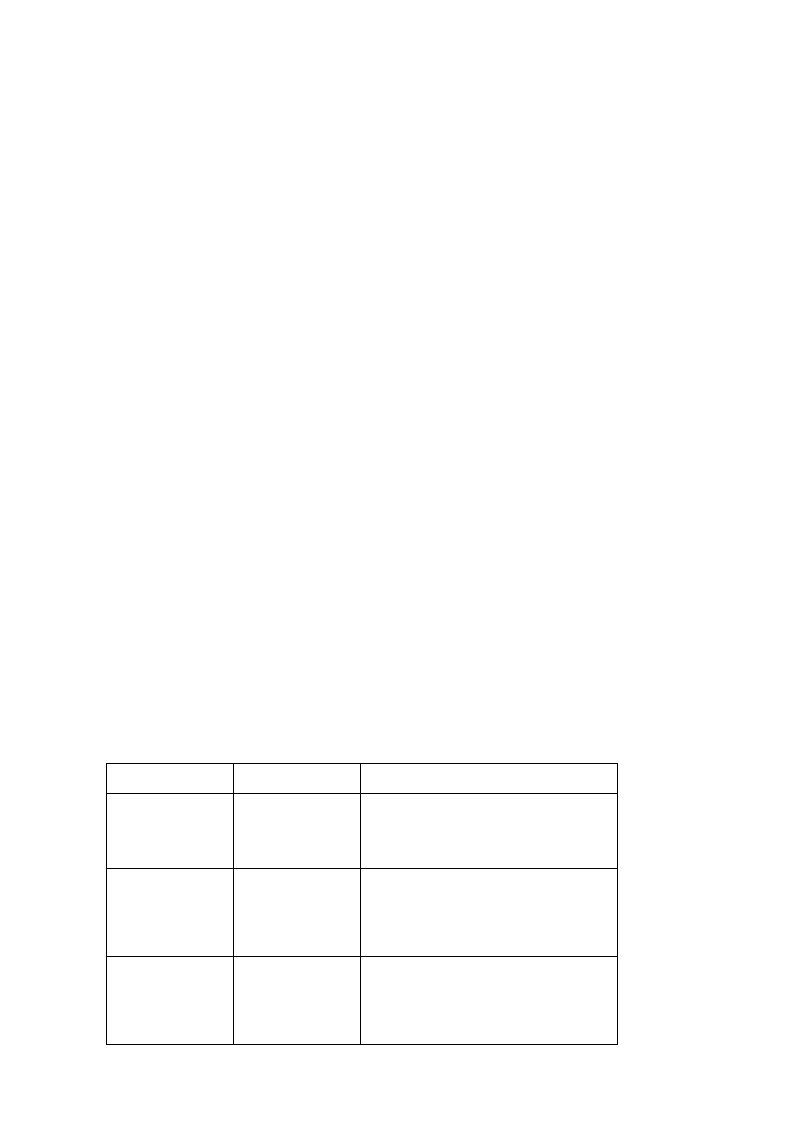

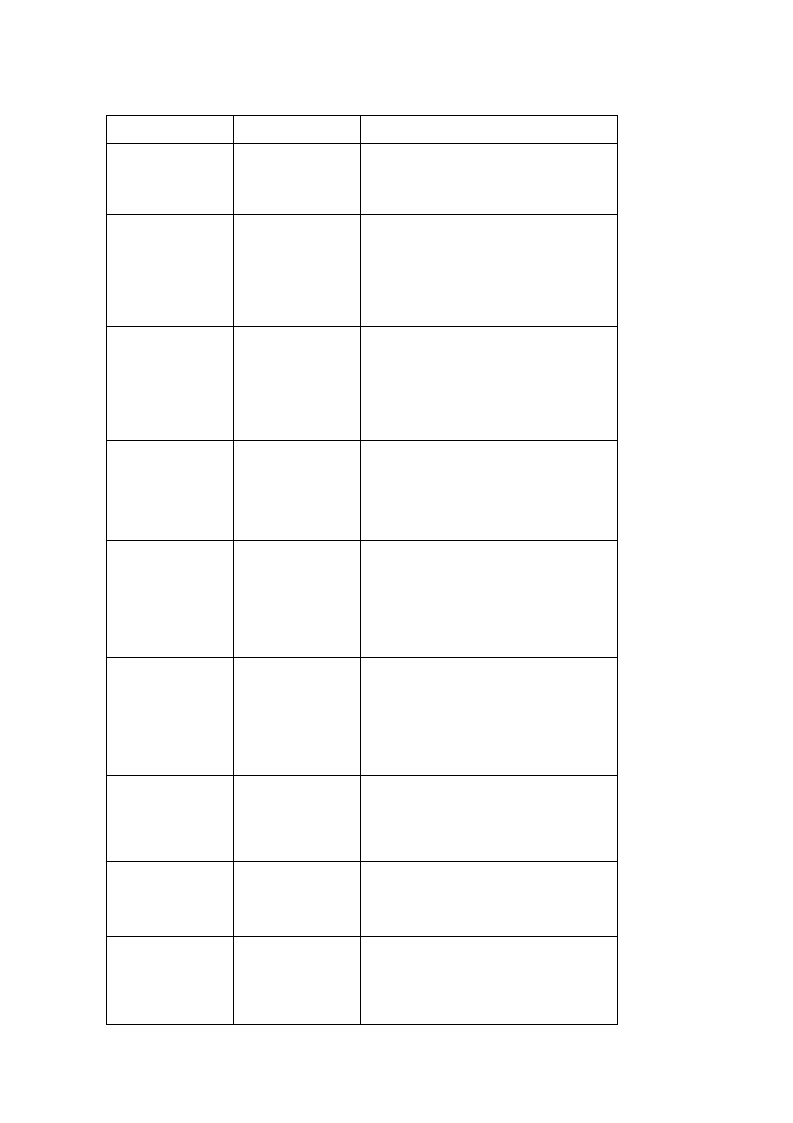

Segue um quadro-resumo do trabalho de campo realizado, o local e o período em que

ocorreram as atividades:

Período

Local

14 a 16 de outubro de Curitiba, PR

2004

18 a 20 de novembro

de 2005

Alfenas, MG

Abril de 2006

Belo Horizonte, MG

Atividades desenvolvidas

• Observação participante do II

Congresso Brasileiro de RPPNs.

• Observação participante do V

Seminário de RPPNs de Minas Gerais.

• Visitas ao IBAMA (Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis) e ao IEF-MG (Instituto

Estadual de Florestas de Minas Gerais)

para verificar os processos de denúncia

24

Maio de 2006

Belo Horizonte, MG

Junho de 2007

Belo Horizonte, MG

23 a 25 de agosto de Ilhéus, BA

2007

04, 05 e 06 de outubro Rio Preto, MG

de 2007

10 de fevereiro de

2008

Brasília, DF

de ocupação de

RPPNs por Sem Terra.

• Entrevistas com funcionários do

IBAMA e do IEF de Minas Gerais

• Contato com a ONG SOS Mata

Atlântica para levantamento de nomes

de proprietários de RPPNs em Minas

Gerais contemplados com o fundo do

programa Aliança para a Conservação

da Mata Atlântica

• Observação participante do III

Congresso Brasileiro de RPPNs.

• Realização de 3 entrevistas com

proprietários de RPPNs do Rio de

Janeiro, Ilhéus e São Paulo.

• Realização de contatos para visitas

futuras a duas RPPNs no Rio de Janeiro.

• Observação participante do VI

Seminário de RPPNs de Minas Gerais.

• Realização de entrevistas com 4

proprietários de RPPNs.

• Realização de entrevista com a

procuradora do IBAMA que participou

da elaboração do conceito de RPPN no

SNUC.

29 de fevereiro a 01 de Brasília, DF

março de 2008

• Realização de 5 entrevistas com

proprietários de RPPNs.

01 de março de 2008 Alto Paraíso, GO

8 e 9 de março de

2008

Aiuruoca, MG

17 de março de 2008 Rio de Janeiro, RJ

• Visita à RPPN Fazenda dos Anões em

Alto Paraíso e realização de entrevista

com seu proprietário

• Realização de entrevistas com 5

proprietários de RPPNs

• Realização de entrevista com 1

proprietário de RPPN e com a

presidente da Associação de

proprietários de RPPNs de Minas

Gerais, que também possui uma RPPN.

25

19 de março de 2008 Silva Jardim, RJ

• Realização de entrevista com 1

proprietário de RPPN.

14 de outubro de 2008 Aldeia Velha, RJ

15 de outubro de 2008 Bom Jardim, RJ

17 de outubro de 2008 Alfenas, MG

• Realização de entrevista com 1

proprietário de RPPN e visita à RPPN

Bom Retiro

• Realização de entrevista com 1

proprietário de RPPN.

• Visita à RPPN Fazenda Lagoa

15 de novembro de

2008

Belo Horizonte, MG

• Realização de entrevista com 1

proprietário de RPPN.

20 e 21 de novembro

de 2008

Alto Paraíso de Goiás,

GO

• Realização de entrevista com 1

proprietário de RPPN.

• Nova visita à RPPN Fazenda dos

Anões.

22 de novembro de

2008

São João da Aliança,

GO

• Observação participante da Festa de

Santo André, realizada na RPPN Parque

do Capetinga.

Figura 1

Não houve nenhuma recusa à entrevista. Pelo contrário, sempre fui muito bem

recebida entre os Proprietários de RPPNs. Inclusive, duas pessoas se ofereceram para serem

entrevistadas.

26

De uma maneira geral, os entrevistados sentiam-se à vontade e tomavam a frente nas

entrevistas; percebia neles um grande prazer de estarem falando sobre si mesmos, o que os

levara a criar a RPPN, suas expectativas e decepções nesta empreitada.

Os métodos autobiográficos (histórias de vida e relatos orais) me pareceram os mais

apropriados para obter informações sobre o campo pesquisado. Isto porque, logo ficou claro

para mim que falar de RPPNs com os seus proprietários era falar de suas histórias e

trajetórias, seus gostos e preferências, seus desejos e frustrações.

Em diversas ocasiões, realizei entrevistas que duraram mais de três horas; às vezes

passava uma manhã, uma tarde inteira conversando com o entrevistado.

Algumas entrevistas ganharam um ar confessional: relataram-me dramas familiares,

ouvi revelações íntimas, carregadas de emoção. Esta foi a razão, inclusive, de ter feito a troca

de nomes na redação deste trabalho. Utilizo nomes fictícios, justamente para preservar os

meus entrevistados e não comprometê-los diante de seus pares, mantendo o sigilo sobre as

informações que me foram dadas e o seu posicionamento diante de diversas questões.

Bourdieu fala a respeito da “oficialização de uma representação privada da própria

vida”, que se dá através do relato de vida. Aquele que narra sua história pessoal torna-se o

ideólogo da própria vida, ao selecionar os fatos que considera significativos e estabelecer

entre eles conexões para lhes dar coerência (BOURDIEU, 1996). Acredito que, através de

suas narrativas, os proprietários de RPPNs tornavam-se também ideólogos de suas reservas.

O auto-relato é o locus privilegiado do encontro entre a vida íntima do indivíduo e sua

inscrição em uma história social e cultural (CARVALHO, 2003). Para Bourdieu, os

acontecimentos biográficos se referem a colocações e deslocamentos no espaço social. Para

compreender uma “trajetória” também seria necessário compreender os sentidos desses

movimentos do indivíduo.

De fato, pude observar que as narrativas, além das especificidades das referências

pessoais, também apresentavam marcas de vivências sociais que se aproximavam, o que me

levou, inclusive a pensar em possíveis classificações. Havia aqueles com uma história familiar

relacionada à terra, cujas propriedades rurais já faziam parte do patrimônio familiar há várias

gerações. Encontrei também indivíduos cuja relação com o espaço rural era mediada por uma

sensibilidade religiosa. Da mesma forma, pude perceber indivíduos que viam nas RPPNs um

espaço propício ao colecionamento da natureza.

27

Realmente, as histórias pessoais relacionadas às RPPNs se comunicavam; havia uma

comunidade de sentido que tornava as experiências compreensíveis e inter-relacionadas. Esta

se articulava através de alguns temas nucleadores, como o controle privado da natureza como

forma de superar à ineficiência do Estado na conservação ambiental; o isolamento das áreas

naturais da ação humana como estratégia de proteção da natureza.

Realizadas as análises, colocadas as questões, era o momento de estruturar a tese, que

ficou, em sua versão final, organizada em 5 capítulos.

O Capítulo 1 é uma tentativa de mapear os atores e a sua disposição em uma rede

social identificada como “Comunidade Rppnista”. Busco discutir neste capítulo os

mecanismos de constituição de uma identidade social contingente e relacional e em que

contextos ela é afirmada. Também trato neste capítulo dos ambientes de interação entre os

Rppnistas, momentos estes em que se ativa a “Comunidade Rppnista”. Os congressos e

seminários organizados por estes atores e uma lista de discussão da internet são espaços em

que se lançam e disputam entre si várias concepções do que é ou deveria ser uma RPPN. Tais

ambientes são propícios para se observar a Comunidade Rppnista em atividade e para analisar

como os atores estão dispostos nesta rede social, como se dão as relações de poder, quem tem

a autoridade para falar sobre as RPPNs e em quais circunstâncias.

No Capítulo 2 me proponho a apresentar como se deu o enquadramento legal das

RPPNs. Desenvolvo uma reflexão sobre o surgimento na legislação brasileira dessa categoria

de área natural protegida, buscando contemplar os embates e disputas que ocorreram neste

processo. Dessa forma, pretendo apresentar a RPPN como uma construção sócio-cultural,

resultado de um contexto histórico específico, em que participam diferentes concepções da

relação sociedade-natureza. Dando voz aos Rppnistas, pretendo ter acesso à rede social que se

formou em torno da institucionalização da categoria RPPN no cenário ambiental brasileiro.

Percebe-se que, à margem de uma definição legalmente formalizada, sob parâmetros técnico-

científicos, convivem múltiplas concepções de RPPN, disputando lugar e legitimidade neste

universo social.

O Capítulo 3 pretende ser uma reflexão sobre a relação cultura e natureza no universo

dos Rppnistas. Procuro refletir sobre os limites entre os domínios do natural e do humano a

partir de uma análise das experiências dos Rppnistas com os bichos e plantas de suas reservas.

Da mesma forma, analiso as “categorias de humanos” que, na visão dos Rppnistas, se

aproximam e se distanciam da esfera natural. As noções de “exótico” e “nativo” também são

28

problematizadas, com vistas a demonstrar em que medida este processo classificatório é

hierarquizante. Os seres “mais naturais” ou mais autênticos, as “espécies nativas”, ocupam um

lugar de destaque e a eles é autorizada a permanência nas RPPNs. Observo também, neste

capítulo, que a instituição da RPPN na propriedade rural, ao estabelecer a separação entre o

espaço “doméstico” (a sede da fazenda e as roças) e o “selvagem” (a mata, a RPPN) cria

domínios onde são delimitados os lugares de homens, bichos e plantas.

O Capítulo 4 consiste em uma reflexão acerca dos circuitos dadivosos instaurados com

a criação de RPPNs nas propriedades rurais. Discute-se como as formas de reciprocidade

estabelecidas nos permitem pensar as RPPNs como transitando entre as esferas da dádiva e do

mercado. Neste capítulo também trabalho com a idéia de que a Constituição de 88, elemento

que compõe o discurso fundador das RPPNs, participa da construção destes circuitos do dom.

Isto porque, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que institucionaliza direitos e atribui ao

Estado o papel de assegurá-los, convoca a sociedade a assumir um papel protagonista na

proteção dos bens de uso comum à humanidade, legitimando as iniciativas voluntárias e de

caráter espontâneo. Procuro, da mesma forma, redimensionar as noções de público e privado a

partir de uma reflexão sobre os direitos difusos, formalizados pela Constituição de 88 e pela

idéia de “patrimônio mundial”. Os conceitos de “participação” e “cidadania” são revistos

neste contexto, com o objetivo de contemplar os seus diversos usos e apropriações no

discurso dos Rppnistas.

O Capítulo 5 é um mergulho nos mundos de nove Rppnistas, com o objetivo de

verificar, em profundidade, como as RPPNs podem ser reinventadas a partir dos projetos dos

indivíduos. As histórias de vida me possibilitaram observar como as trajetórias pessoais são

essenciais na construção destes projetos. Ao propor três “tipos” de Rppnistas, os

Proprietários Familiares, os Colecionadores da Natureza e os Espiritualistas Ecológicos,

busco reunir em categorias as diversas propostas que se aproximam em relação às RPPNs,.

Apresento as noções de projeto e campo de possibilidades, desenvolvidas por Gilberto Velho

(2004), como recursos analíticos para compreender o papel do individuo na construção

simbólica destes espaços naturais. Seja por serem percebidas como lugares de redenção e

acolhimento de um novo ser, mais pleno por estar em sintonia com as energias cósmicas que

circulam na natureza, seja por serem o locus de preservação da memória e da história familiar,

ou mesmo por representarem a possibilidade do indivíduo controlar e reclassificar a natureza

“à sua imagem e semelhança”, as RPPNs são simultaneamente instâncias individualizadoras e

29

desindividualizadoras. Isto porque, reafirmam a terra como lugar do indivíduo ao mesmo

tempo em que são destinadas à coletividade.

30

1 A COMUNIDADE RPPNISTA

Somos guardiões das águas, dos bichos e de parte do oxigênio que inspiramos. Somos

indutores da captura de carbono.

As alegrias de sermos protetores desse maravilhoso Patrimônio são inumeráveis e

imensuráveis: como mediremos a plenitude de um canto de pássaro no início da manhã e ao

cair da tarde? Como definiremos o murmúrio do vento nas copas das árvores, trazendo a nós

a mensagem da esperança, da fé, do acreditar que ainda poderemos salvar o nosso Planeta

tão combalido? Quanto vale a observação silenciosa de um ruflar de asas que cortam o céu,

nos deixando extasiados com o milagre do voar? Como explicar o cair das folhas e o eterno

renovarem-se ensinando a todos nós que só existe a vida? Que palavras teremos para

descrever o nascimento, o brotar das águas, que serpenteiam, cantando por entre as matas,

em direção ao seu destino, que é sempre o de fundir-se com o Grande Pai Oceano?

[Trecho extraído da conferência de abertura do III Congresso de RPPNs proferido por

Ronaldo Santana em agosto de 2007.]

1.1 Quem são os Rppnistas?

“Rppnista” e “Proprietário de RPPN” são categorias nativas, que também adoto neste

estudo, utilizadas pelos sujeitos da pesquisa para se referirem a si mesmos. Embora em

diversos contextos sejam utilizadas como sinônimas, a expressão Rppnista é mais abrangente

e inclui, além dos Proprietários de RPPNs, os demais agentes que atuam neste campo social

(advogados especializados na questão ambiental, biólogos, ecólogos, engenheiros florestais e

ambientais, bem como os técnicos de ONGs que apóiam de alguma forma as RPPNs).

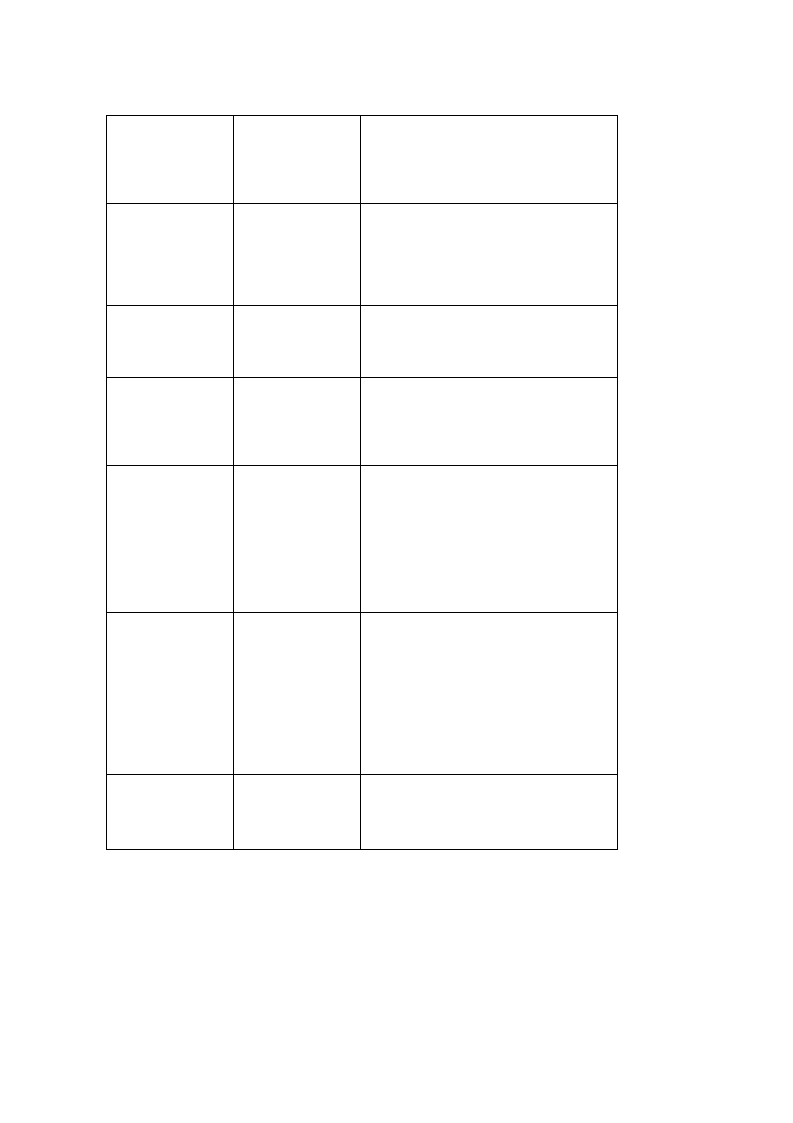

Conforme irei discutir ao longo deste trabalho, um corpo diversificado de atores

compõe a rede de Proprietários de RPPNs. Segue abaixo um quadro que, de maneira

esquemática, pretende colocá-los em evidência:

NATUREZA DO

PROPRIETÁRIO DE

RPPN

PESSOA JURÍDICA

CLASSIFICAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO

Algumas empresas estão associadas a

• Mineradoras

organizações não-governamentais

ambientalistas e desenvolvem projetos

•

Indústrias de alumínio

juntamente com estas instituições

(apóiam eventos e financiam pesquisas

• Indústrias de celulose

científicas relacionadas à conservação

ambiental). Outras empresas possuem

suas próprias fundações, através das

• Indústrias cimenteiras, quais mantêm centros de educação

ambiental e desenvolvem projetos nestes

• Empreendimentos

espaços.

imobiliários

31

• Entidades religiosas

• Instituições espíritas

• Congregações católicas

Organizações não-

governamentais de pequeno

porte

• Associações de proprietários de

RPPNs

• Confederação Nacional das

RPPNs (CNRPPN)

• Instituições criadas por

proprietários das reservas para

o desenvolvimento de

atividades na RPPN.

Organizações não-

governamentais de médio e

grande porte.

Prestam algum tipo de assistência técnica

a proprietários de RPPNs e/ou

desenvolvem estudos e projetos de

conservação ambiental.

PESSOA FÍSICA

• Herdeiros de terras

que já pertencem a sua

família há várias

gerações.

• Moradores de centros

urbanos.

• Artistas de renome e

personalidades do

cenário nacional.

• Mesmo aqueles que nasceram e

passaram sua infância e

juventude nas fazendas, em

geral, tiveram sua trajetória

marcada por algum tipo de

experiência nos centros

urbanos.

• Dentre os atores que vêm dos

centros urbanos, há os que

decidiram viver nos sítios e

fazendas onde criaram as

RPPNs. Contudo, a maior parte

não se mudou para as áreas

rurais onde se localizam suas

RPPNs. Estas estão ao encargo

de “caseiros”.

Figura 2

32

Foi possível observar que a expressão Rppnista era largamente utilizada na lista de

discussão e nos eventos dos quais estes atores participavam. Entretanto, quando conversava

com os sujeitos da pesquisa ou realizava entrevistas, em nenhum momento estes se

autodenominavam Rppnistas. Reconheciam-se como Proprietários de RPPNs.

Dessa forma, observa-se que a categoria Rppnista é utilizada em contextos de

interação social e é acessada nos momentos em que os atores sentem necessidade de se

posicionar de alguma forma frente aos seus pares, emitindo opiniões e quando desejam

expressar alguma reivindicação ou descontentamento. Percebe-se que, a exemplo de outras

identidades construídas em relação ao campo ambiental, possui uma forte conotação política e

se presta essencialmente a esse propósito, muito mais que como forma de caracterização de

um grupo.

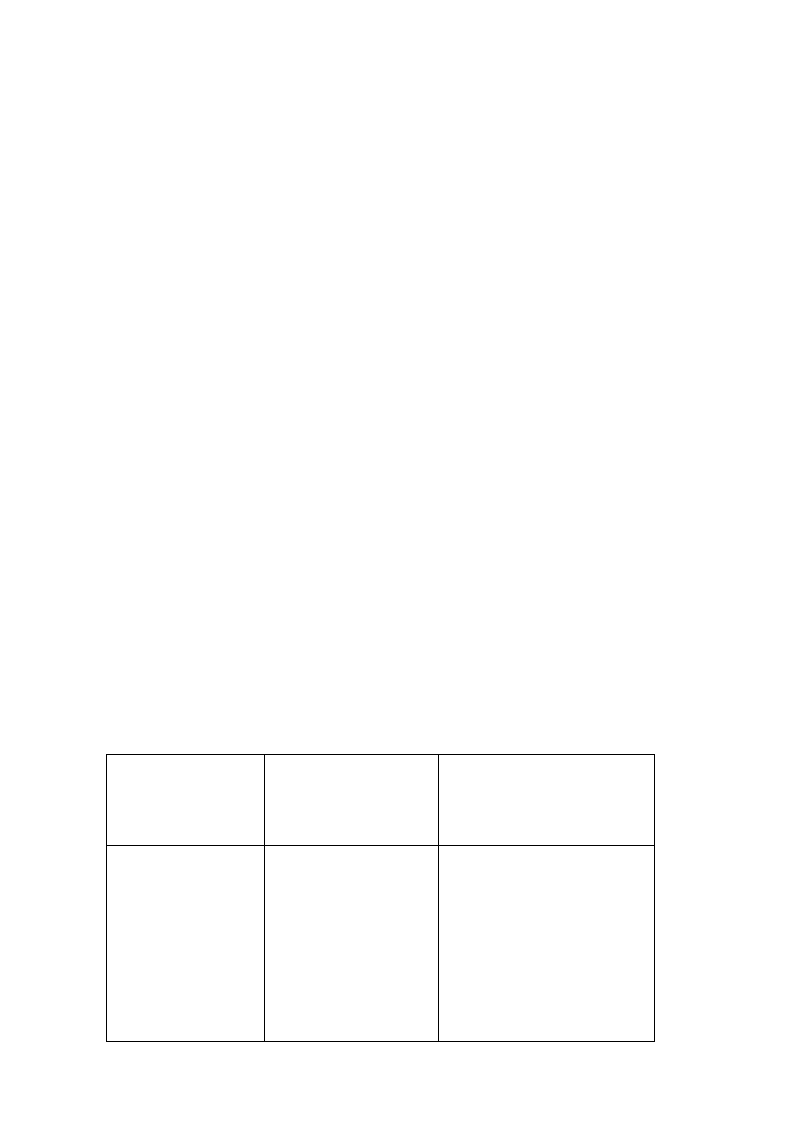

A identidade rppnista constrói-se através de contrastes que afirmariam dois pólos,

fazendo a cisão entre “nós” e “eles”: Os Rppnistas, que também se afirmam “Amantes da

Natureza”, seriam o inverso simétrico dos “Inimigos da Natureza”.

Tem-se considerado como principais “Inimigos da Natureza” os que ameaçam o

“patrimônio” do Rppnista em suas duas dimensões, enquanto patrimônio privado e natural.

Listo os que aparecem com maior freqüência nos relatos: os movimentos sem terra, os

caçadores, palmiteiros, madeireiros, governantes corruptos e descompromissados com a causa

ambiental, agentes responsáveis por empreendimentos como usinas hidrelétricas, projetos de

mineração e abertura de estradas em áreas consideradas de relevância natural.

A seguir apresento um quadro em que tento demonstrar os principais contrastes entre

os “Amantes da Natureza” e os “Inimigos da Natureza” de acordo com os Rppnistas:

Amantes da natureza

Inimigos da natureza

Altruístas

Conservacionistas

Bons

A favor da lei

Interesseiros

Depredadores

Maus

Contra-lei

Figura 3

33

Percebe-se que a identidade de Rppnista é contingente a um contexto sócio-cultural

específico, permitindo-nos reconhecer que é forjada em relação direta com o campo ambiental

e que se refere às questões concernentes a esse universo social. A identidade rppnista surge

em meio à formalização do Sistema de Unidades de Conservação (SNUC) e se refere

diretamente a um tipo de territorialização marcada por uma forma específica de controle sobre

a natureza (a propriedade privada) que rege as possibilidades de utilização do espaço, mas que

sofre restrições em virtude da específica regulação da legislação ambiental.

Silveira, P. (2007) discute sobre a elaboração de identidades, face à implantação de

políticas de conservação, e investiga de que modo categorias identitárias como “população

tradicional”, “população local” e “quilombola” são articuladas em meio às negociações com

instâncias de poder e diretamente relacionadas à possibilidade de obtenção de direitos.

Trabalhos como o de Silveira, P., que têm tratado da mobilização de identidades no contexto

de programas conservacionistas ou em situações de conflito socioambiental, em geral se

debruçam sobre a questão das minorias étnicas ou discutem sobre os embates entre grupos

com pouco capital político na negociação com empreendimentos (construção de hidrelétricas,

obras públicas) ou projetos ambientais que de alguma forma os afeta.

Quando falamos da “identidade rppnista” não nos referimos a um grupo minoritário

(pelo menos não em se tratando de uma desfavorável situação de poder político e econômico).

Pelo contrário, muitos dos Rppnistas fazem parte da elite econômica brasileira e se mostram

com um bom trânsito na arena política do país. No entanto, eles se consideram uma minoria,

no que se refere ao seu comportamento diferenciado em relação à natureza, em contraposição

àqueles que não se dedicam a conservação do meio ambiente. Dessa forma, acreditam que

deveriam ser reconhecidos por sua atuação em prol da sociedade, obtendo um tratamento

especial por parte do Estado, do qual se consideram merecedores, o que, segundo eles, não

tem ocorrido.

A rede de Proprietários de RPPNs, identificada pelos sujeitos da pesquisa como

“Comunidade Rppnista”, se articula através das 15 associações estaduais e da Confederação

Nacional de RPPNs, a CNRPPN. Os espaços de interação são constituídos nos eventos,

realizados esporadicamente, e no ambiente virtual, na Lista de Discussão sobre RPPNs, em

que há um contato quase que diário entre os “listeiros”, a partir da troca de e-mails. Se nestes

ambientes são construídos e reconstruídos os sentidos para a categoria RPPN também é neles

34

que se organiza e se atualiza uma identidade social, através da qual são mediados os projetos

individuais em relação às reservas.

Entendo que a expressão “Rppnista” e a idéia de uma comunidade que envolveria

estes atores se relacionam a um sentimento de filiação moral, de compartilhamento de uma

ética. Associada às idéias de integridade moral, altruísmo e abnegação a identidade rppnista é

marcada pela busca de ruptura com o pensamento utilitário:

O Rppnista, ser ligado a mãe natureza, busca a harmonia. Trilha o caminho da realização dos

sonhos, pensa nas gerações que o antecederam e as que virão depois. Saúda a vida e a sua

inefável beleza (LISTA DE DISCUSSÃO SOBRE RPPNs, 2004a).

Que Deus continue olhando por nós, Rppnistas, que continue dando força a todos nós, que

nunca deixe nenhum Rppnista desistir de fazer o que se propôs nessa vida: defender sua

criação. E ele, Deus, sabe que somos todos pessoas de bem (LISTA DE DISCUSSÃO

SOBRE RPPNs, 2004a).

Talvez seja essa a razão das empresas que possuem RPPNs não estarem inseridas na

Comunidade Rppnista da mesma forma que os demais proprietários. Estas não participam da

lista de discussão nem das associações estaduais e são vistas mais como colaboradoras da

causa das RPPNs do que, propriamente, como pares dos demais Rppnistas.

No esforço de constituição da identidade de Rppnistas as diferenças e divergências

entre os atores são circunstancialmente “apagadas”, a fim de se construir um campo

comunicacional em que possam interagir. Cria-se, dessa forma, uma “comunidade imaginada”

(ANDERSON, 2005). O trecho da conferência de abertura do II Congresso de RPPNs que se

segue é bastante ilustrativo dessa questão:

Todos nós, proprietários de RPPN sob alguma forma, comungamos os mesmos pensamentos,

os mesmos ideais e as mesmas esperanças, assim como temos e dividimos dificuldades

semelhantes mesmo em regiões ou biomas diferentes.(BRÁZ, 2004).

De acordo com Bauman (2003), as similitudes dos membros das comunidades da

modernidade5 são escolhidas de maneira seletiva. Este autor estabelece uma contraposição

com a idéia de comunidade de Ferdinand Tönnies. Ao distinguir estes modelos observa que a

comunidade moderna não possui uma unidade “natural”; esta deve ser construída.

Segundo este autor, a palavra comunidade possui uma acepção positiva que exprime a

idéia de aconchego, proteção, harmonia. Na “comunidade imaginada, idealizada” não há

espaço para desavenças e desacordos, uma vez que estes são precedidos por um total

5 Bauman utiliza o conceito de modernidade para tratar da sociedade contemporânea.

35

entendimento compartilhado por todos os seus membros. Contudo, nas “comunidades

realmente existentes” (p.19) o entendimento é resultado dos acordos, da persuasão e nunca

estará imune à reflexão e à contestação. Segundo Bauman, estes acordos deverão ser

periodicamente renovados. Esta comunidade de entendimento comum deverá estar sempre

vigilante, uma vez que disputas internas e externas ocorrerão com freqüência ameaçando uma

esperada estabilidade. Certamente, tais disputas são visíveis no campo das RPPNs e deverão

ser discutidas no curso do trabalho.

1.2 Entre “guardiões” e “heróis da conservação”

Percebe-se uma relativa plasticidade na Comunidade Rppnista: esta se fortalece nos

contextos de interação dos atores e se esmaece na elaboração e execução dos projetos

individuais nas reservas. Assim, embora exista um horizonte utópico, através do qual

dialogam as diferentes propostas dos Rppnistas, relativo a um inespecífico e genérico

propósito de “proteção ambiental”, também ficam claras as disputas pelo poder simbólico de

determinar o que seria um meio ambiente ideal e a conduta humana adequada em relação à

natureza.

Em seus encontros presenciais (nos congressos e seminários) e virtuais (na lista de

discussão) a Comunidade Rppnista se recria continuamente; são avaliadas e revistas questões

importantes, como o papel das RPPNs no sistema de unidades de conservação, as

possibilidades de atuação dos proprietários de RPPNs e o próprio conceito de RPPN.

Proponho-me agora a tratar destes ambientes de interação através dos quais se afirma a

Comunidade Rppnista.

1.2.1 Os congressos e seminários de RPPNs

Esporadicamente são organizados pelos Rppnistas congressos nacionais e seminários

estaduais onde são discutidas questões relacionadas ao seu universo de atuação.

36

A observação participante desses eventos marcou os diversos momentos da pesquisa, a

“entrada”, a “permanência” e a “saída” do campo e foi determinante para as decisões teórico-

metodológicas deste estudo. As questões que o campo suscitava eram refletidas a partir da

literatura; novas conclusões, novas questões. E assim o problema de pesquisa ia sendo

construído. Cada evento subseqüente era observado com um olhar mais atento a aspectos que

antes passavam despercebidos.

O caráter performativo dos eventos, a padronização da forma, a repetição das falas e

mesmo o aspecto solene que adquiriam em vários momentos me fizeram pensar nos

congressos e seminários como rituais.

Comerford (2002) analisa “reuniões”, especificamente aquelas que ocorrem no âmbito

de organizações de trabalhadores rurais como eventos ritualísticos. O trabalho deste autor foi

bastante inspirador, uma vez que descreve “reuniões” como eventos multidimensionais, cuja

análise possibilita a compreensão da rede de relações que atravessam a estrutura formal das

organizações, da distribuição de poder, bem como as múltiplas concepções relativas à

natureza das organizações estudadas.

Também entendo que as “reuniões” dos Rppnistas nos congressos e seminários são

elucidativas dos diversos posicionamentos em confronto, apontando para as relações de força

que se estabelecem nestes contextos de interação. Da mesma forma, são espaços de

negociação acerca das atribuições dos atores e mesmo, das noções de meio ambiente e das

práticas conservacionistas mais apropriadas.

A primeira evidência: os Rppnistas pareciam vir de distintos lugares sociais. Quando,

em 2004, observei o Congresso de RPPNs, realizado em Curitiba, o que, de imediato, chamou

a minha atenção foi a aparência dos participantes, indicando uma gama de atores em

interação: homens engravatados, senhoras nos seus tailleurs, jovens com uma certa

displicência em seus trajes. Havia também aqueles, na casa dos quarenta, cinqüenta anos, com

um certo ar “neo-hippie”, se posso assim dizer.

Consigo identificar agentes do Estado, funcionários de órgãos ambientais, técnicos de

ONGs ambientalistas, proprietários rurais, estudantes de biologia e ecologia. A disposição dos

atores no espaço deixava clara a sua hierarquização. Em uma comprida mesa, no centro do

auditório, sentavam-se os técnicos de ONGs de grande e médio porte (Conservação

Ambiental, The Nature Conservancy do Brasil, Fundação SOS Mata Atlântica), funcionários

37

do alto escalão do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis) e do MMA (Ministério do Meio Ambiente). Havia também alguns lugares

reservados na mesa para Proprietários de RPPNs com uma formação acadêmica e experiência

profissional voltadas para áreas consideradas de interesse para o tema RPPNs (direito

ambiental, educação ambiental e ecoturismo). Estes, em geral com grande habilidade oratória,

apresentavam uma posição de destaque em relação aos demais, dispostos na platéia, uma vez

que ocupavam um lugar de liderança nas associações de proprietários de RPPNs e na própria

Confederação Nacional de RPPNs.

O auditório onde acontecia o congresso estava, então, organizado espacialmente da

seguinte forma: a mesa ao centro e sobre uma plataforma, a platéia, de frente para a mesa e

em um nível mais baixo. Ao lado da mesa foi colocado um microfone, onde Proprietários de

RPPNs se revezavam em um determinado momento da programação, denominado RPPN em

destaque para dar seus depoimentos, falar sobre as atividades que estavam desenvolvendo em

suas reservas.

Observando a organização do espaço físico do congresso, que anunciava as diferentes

posições ocupadas pelos atores, fui levada a crer que se tratava da representação cênica dos

lugares sociais constituídos na sua interação. A hierarquização espacial expressava a dinâmica

das relações sociais. E era o saber técnico-científico sobre a natureza que organizava essa

diferenciação, polarizando os Profissionais do Meio Ambiente e os Proprietários de RPPN.

Este capital simbólico certamente parecia ser uma “moeda” valiosa, que possibilitava o acesso

a posições de destaque, tanto nos momentos da realização do evento, quanto na sua

preparação, na definição da programação, da composição das mesas debatedoras.

Estendendo a utilização deste capital para além dos eventos, é o conhecimento

técnico-científico que dá a autoridade para a realização de tarefas específicas, como o

mapeamento georreferenciado das reservas, condição sine qua non para o seu reconhecimento

legal, a elaboração do Plano de Manejo6 das RPPNs, estipulando processos de recomposição

florestal e, em condições especiais, o manejo de animais silvestres.

O que se verifica, porém, é que as posições ocupadas por estes dois grupos não são

lugares fixos. Ou seja, em circunstâncias específicas, quem tem mais poder não é aquele que

6 O Plano de Manejo é um documento técnico que estabelece o zoneamento das áreas naturais protegidas e as normas que

devem nortear e regular o uso que se faz da área e o manejo dos recursos naturais, bem como a implantação das estruturas

físicas necessárias à sua gestão.

38

detém o capital científico, mas quem, através da capacidade de demonstrar “altruísmo”,

afronta a ortodoxia do capital estabelecido. É comum observar Proprietários de RPPNs

reivindicando, através de seu “comportamento desinteressado”, a autoridade que sentem

perdida para os Profissionais do Meio Ambiente. Conforme veremos mais adiante, é com a

sua “abnegação” que alguns Rppnistas negociam, por exemplo, o poder de fala, da definição

das questões que devem ser consideradas como “problemas” a serem discutidos pela rede, e

buscam estabelecer o âmbito de sua atuação social.

Então, se os congressos e seminários são “bons para analisar”, para os Rppnistas

também são “bons para transmitir valores e conhecimentos e também próprios para resolver

conflitos e reproduzir as relações sociais” (PEIRANO, 2003, p.10).

O debate sobre a programação dos congressos, a organização das mesas e a seleção

dos participantes evidencia a disputa entre estes dois tipos de capital social, em que, nesta

circunstância, a posse de um inviabiliza a posse do outro: ou a postura conservacionista é um

trabalho remunerado ou é uma dádiva, gratuita, espontânea.

Percebe-se, nos depoimentos dos Rppnistas, que não se nega a validade do

conhecimento técnico-científico. O que ocorre é que, na visão de alguns destes atores, não se

considera que a posse desse capital seja suficiente na definição das questões a serem tratadas

no congresso. A expertise seria mais necessária e aceita em outros momentos. Opinião longe

de ser compartilhada por todos.

Para se compreender a dinâmica das relações da Comunidade Rppnista nos congressos

e seminários dois aspectos merecem ser destacados: os formatos dos eventos e os tipos de

intervenção oral (depoimentos, palestras, relatos).

Mesmo que nestes encontros os temas não se repetissem na sua totalidade, três deles