ESCOLA DE CIÊNCIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

BEATRIZ GARCIA LIPPERT

CLUBE DE CIÊNCIAS E UNIDADE DE APRENDIZAGEM SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

CONTRIBUIÇÕES PARA UM PENSAR ECOLÓGICO

Porto Alegre

2018

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA DE CIÊNCIAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E

MATEMÁTICA

BEATRIZ GARCIA LIPPERT

CLUBE DE CIÊNCIAS E UNIDADE DE APRENDIZAGEM SOBRE EDUCAÇÃO

AMBIENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA UM PENSAR ECOLÓGICO

Porto Alegre

2018

BEATRIZ GARCIA LIPPERT

CLUBE DE CIÊNCIAS E UNIDADE DE APRENDIZAGEM SOBRE EDUCAÇÃO

AMBIENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA UM PENSAR ECOLÓGICO

Dissertação apresentada ao Programa de

Pós-Graduação em Educação em Ciências e

Matemática, da Pontifícia Universidade

Católica do Rio Grande do Sul, como

requisito parcial para a obtenção do grau de

Mestre em Educação em Ciências e

Matemática.

Orientadora: Profa. Dra. Valderez Marina do Rosário Lima

Porto Alegre

2018

Dados internacionais de catalogação na publicação

“Nós não herdamos a Terra de nossos antecessores, nós

a pegamos emprestada de nossas crianças.”

Provérbio Índio Americano

AGRADECIMENTOS

A minha mãe, minha melhor amiga, que me conhece como ninguém.

Ao meu pai, que sempre será o homem mais importante da minha vida.

À professora Valderez Marina do Rosário Lima, pelos conselhos, pela sabedoria,

pela paciência, pelo incentivo e pela orientação.

À professora Berenice Rosito, pelo seu carinho e bom humor ao ensinar tanto para

tantos.

Aos meus queridos monitores, que deixaram o planejamento e a execução dos

encontros no Clube de Ciências tão leves e prazerosos.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e

Matemática (EDUCEM) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

(PUCRS), pelos incontáveis saberes diretos e indiretos.

Aos meus colegas tão diversos da pós-graduação, que compartilharam os anseios e

as alegrias dos dois anos de mestrado.

Aos funcionários do EDUCEM da PUCRS, pela compreensão e prontidão.

À CAPES, pelo apoio financeiro e pelo incentivo à realização do presente estudo.

As minhas coordenadoras e diretoras – dos dois colégios –, que compreenderam

dois anos de esforço nessa batalha pela educação.

Aos meus colegas professores – dos dois colégios –, que me inspiram nessa linda e

desafiadora profissão.

Aos meus amigos, que são os irmãos que escolhi na vida.

A minha família, por sempre me lembrar de onde vim.

Ao meu João, aprendemos e evoluímos sempre juntos, amor.

E ao Planeta Terra, meu lar, meu motivo para continuar.

RESUMO

Atualmente, o Brasil apresenta uma legislação que regulamenta a necessidade de

debater Educação Ambiental nas escolas. No entanto, muitas das práticas

realizadas no ensino formal e não formal ainda estão ultrapassadas e são, muitas

vezes, superficiais. Nesse contexto, o Clube de Ciências (CC) é um ambiente não

formal de ensino e aprendizagem que permite o desenvolvimento de conteúdos

relacionados à questão ambiental. A Educação Ambiental (EA) será abordada na

presente investigação por meio da ecologia profunda e do Pensar ecológico. Nesse

cenário, o objetivo principal do estudo é compreender as contribuições do

desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem de EA em um Clube de Ciências

para o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes. A presente

investigação utilizou a unidade de aprendizagem (UA) como um modo de

organização e construção curricular baseado no Educar pela Pesquisa. A pesquisa é

de caráter qualitativo, e será utilizado o estudo de caso. Os sujeitos de pesquisa são

11 estudantes de 6.º ano do Ensino Fundamental de um colégio particular

participantes de um Clube de Ciências da PUCRS (Porto Alegre/RS). Os

instrumentos de coleta de dados utilizados foram questionários, observação,

material produzido pelos alunos, gravação de áudio e diário de campo. O método de

análise dos dados utilizado foi a Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por

Moraes e Galiazzi (2011). A partir da realização da ATD, três grandes categorias

emergiram: percepções antropocêntricas dos clubistas; pensamento em transição ; e

percepções ecocêntricas dos clubistas. Como resultado, foi possível notar por parte

dos alunos, normalmente nos primeiros encontros, percepções e ações

antropocêntricas, em que o papel do ser humano prevalecia sobre as outras formas

de vida. Ao longo dos encontros, foi possível observar o estabelecimento de novas

relações pelos educandos a partir de experimentos, debates e questionamentos dos

monitores e colegas. Além disso, foi possível identificar tendências ecocêntricas nas

falas, nas ações e nos materiais produzidos pelos participantes do CC,

principalmente nos últimos encontros. Ao final da investigação, foi possível observar

o aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes, expresso por meio

de percepções ecocêntricas, de pensamento integrativo, de visão complexa, de

ações sustentáveis, de visão crítica e de autonomia.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Clube de Ciências; Educar pela Pesquisa.

ABSTRACT

Currently, the Brazilian legislation regulates the need to discuss Environmental

Education in schools. However, many practices in formal and non-formal education

are still outdated and often superficial. In this context, the Science Club is a non-

formal teaching and learning environment that allows the development of contents

related to environmental issues. Environmental Education will be approached in the

present investigation through Deep Ecology and Ecological Thinking. In this scenario,

the main objective of the study is to understand the contributions of the development

of a Learning Unit of Environmental Education in a Science Club for the improvement

of students' Ecological Thinking. The present research used the Learning Unit as a

mode of organization and curricular construction based on the "Educate by research"

method. The research is qualitative and will use a case study. The research subjects

are eleven students of the 6th grade of Elementary School of a private school

participating in a Science Club of PUCRS (Porto Alegre / RS). The data collection

instruments used were Questionnaires, Observation, Material produced by the

students, Audio Recording and Field Diary. The method of data analysis used was

Textual Discursive Analysis proposed by Moraes and Galiazzi (2011). As a result of

the analysis, three major categories emerged: Anthropocentric perceptions of

students, Intermediate steps in the Walk, and Ecocentric perceptions of students. As

a result, it was possible to notice in part of the students, usually in the first

encounters, anthropocentric perceptions and actions, where the role of the human

being prevailed over the other forms of life. Throughout the meetings, it was possible

to observe the establishment of new relations by the students from experiments,

debates and questionings from monitors and classmates. In addition, it was possible

to identify ecocentric tendencies in the speeches, actions and materials produced by

the participants, especially in the last classes. At the end of the research it was

possible to observe the improvement of students' Ecological Thinking, expressed

through ecocentric perceptions, integrative thinking, complex vision, sustainable

actions, critical vision and autonomy.

Key words: Environmental education; Science Club; Educate by research.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1− Representação gráfica das três etapas que constituem a construção do

metatexto: descrição, interpretação e argumentação................................................55

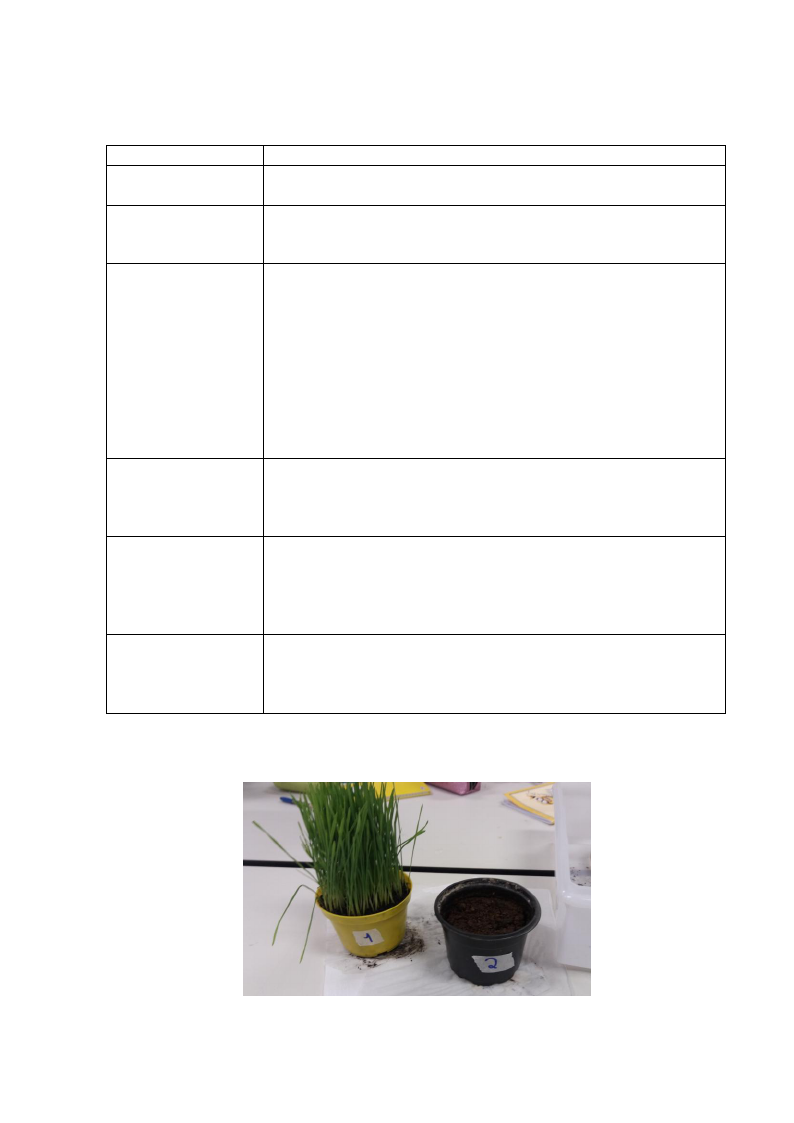

Figura 2 - Experimento Desmatamento, realizado no primeiro encontro no CC. ......58

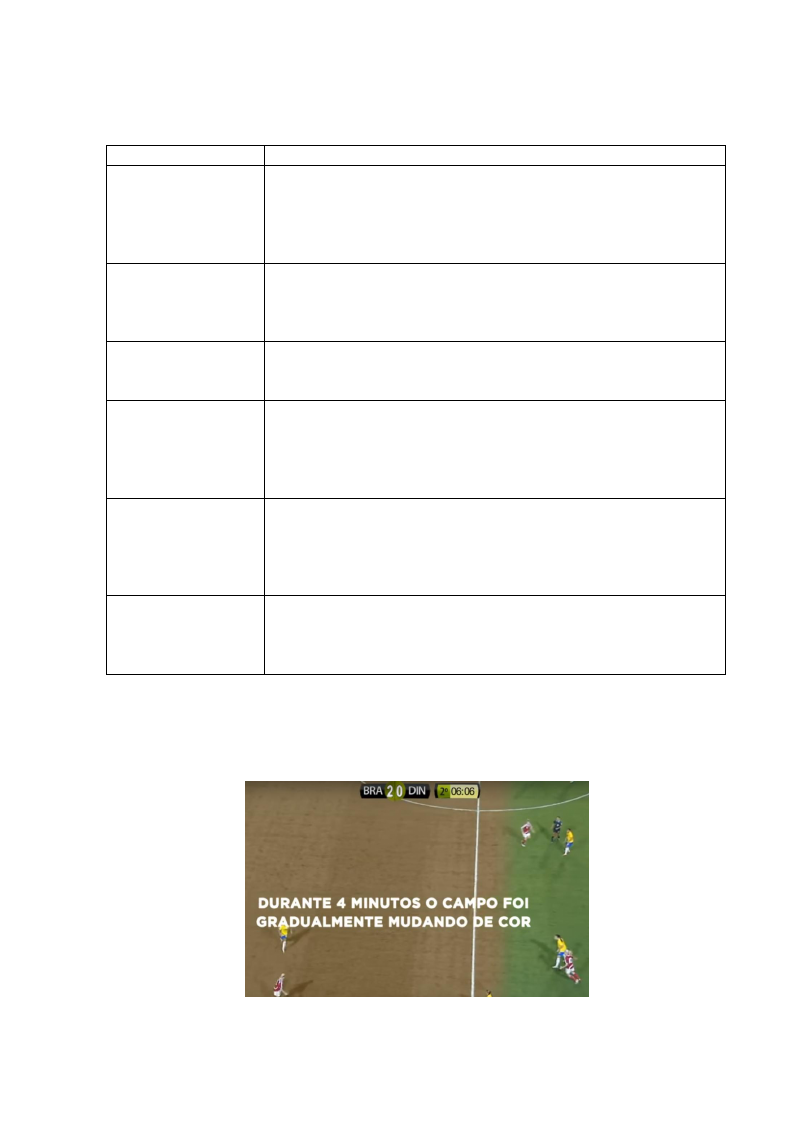

Figura 3 − Frame do vídeo WWF apresentado para os estudantes do CC no

segundo encontro dentro da temática do desmatamento..........................................59

Figura 4 − Experimento Ciclo da água, realizado pelos estudantes do CC no

segundo encontro dentro da temática da poluição ambiental. ..................................60

Figura 5 − Dinâmica Este experimento me lembra..., realizado no segundo encontro

no CC. .......................................................................................................................60

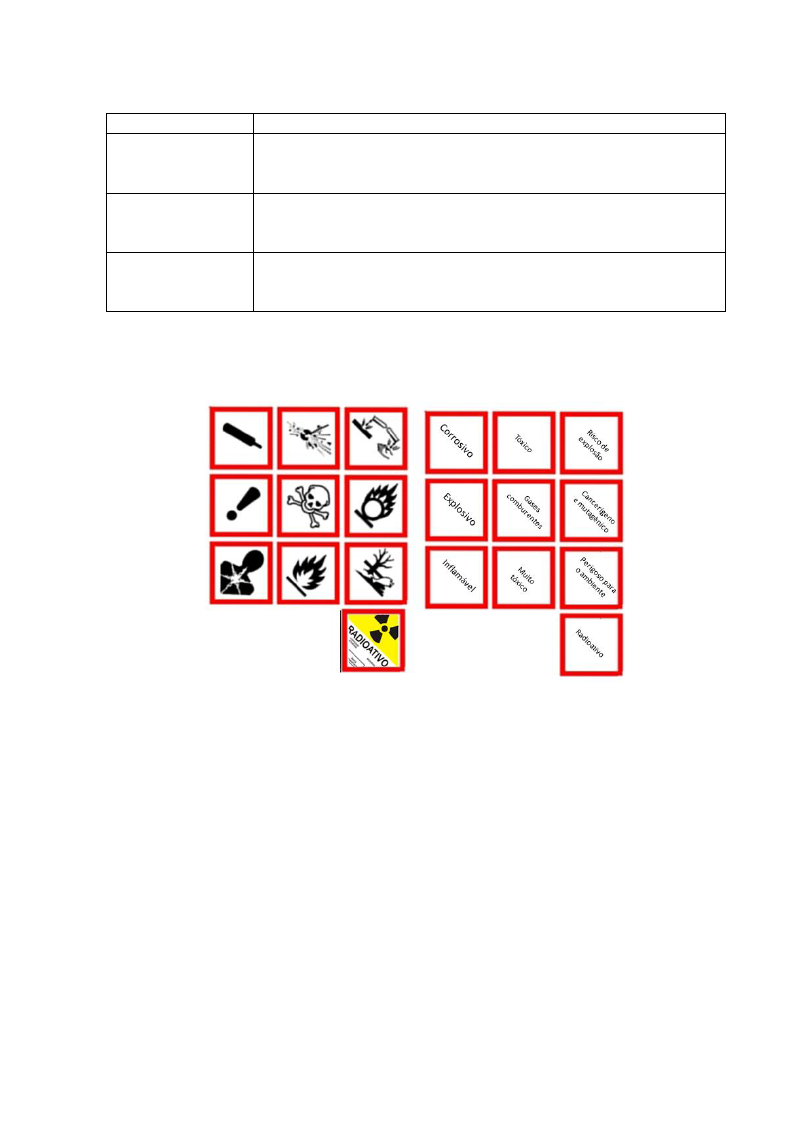

Figura 6 − Material utilizado para o jogo da memória de pictogramas GHS no terceiro

encontro. ...................................................................................................................61

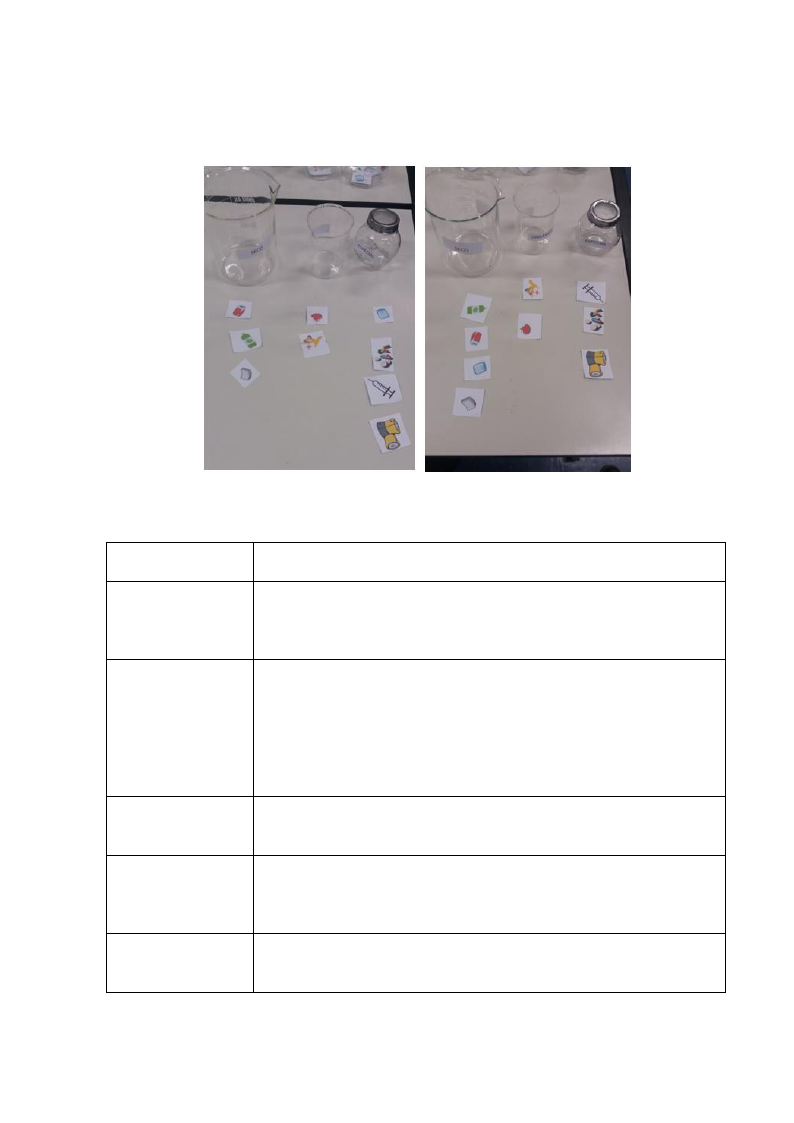

Figura 7− Diferentes resultados obtidos a partir da dinâmica Descarte no terceiro

encontro. ...................................................................................................................62

Figura 8 − Resultado da interpretação de texto do aluno Fogo no quarto encontro no

CC. ............................................................................................................................63

Figura 9 − Resultado inicial do experimento Chuva ácida, realizado no quarto

encontro no CC. ........................................................................................................63

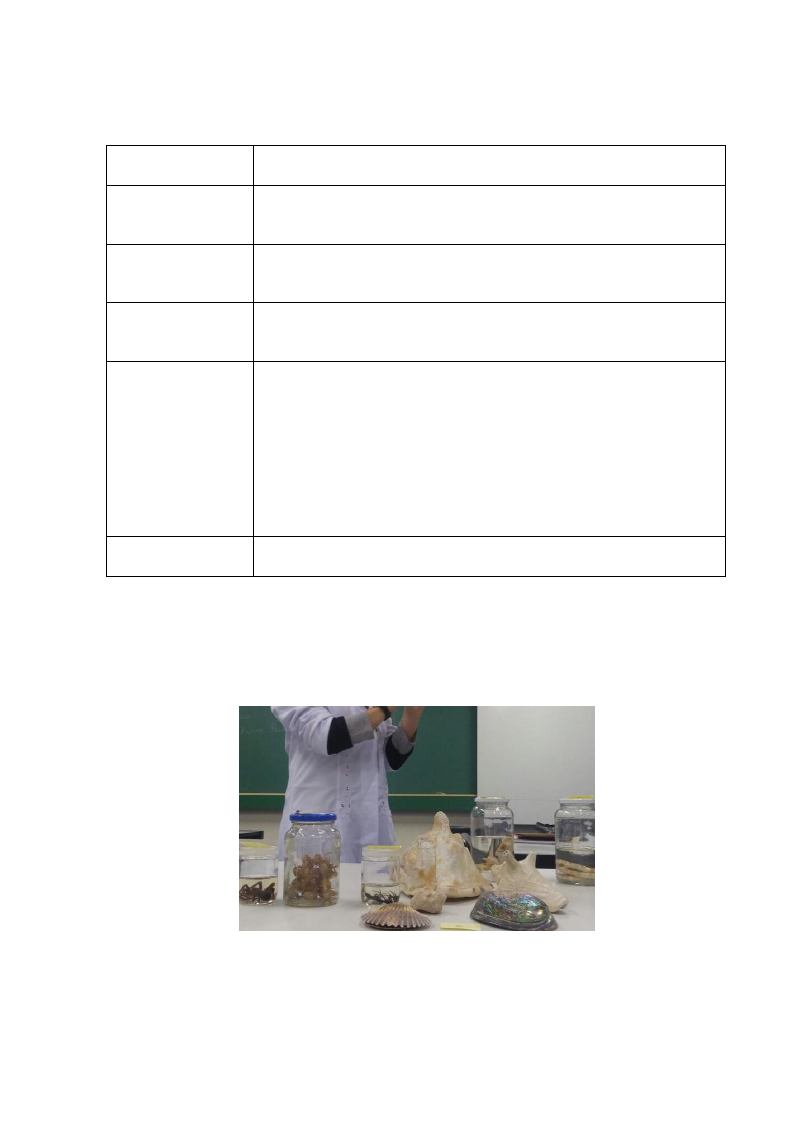

Figura 10 − Exemplares animais utilizados na primeira parte da atividade A

importância dos animais, realizada no quinto encontro no CC..................................64

Figura 11− Material utilizado em uma atividade lúdica no sexto encontro no CC sobre

a relação dos clubistas com o meio ambiente...........................................................65

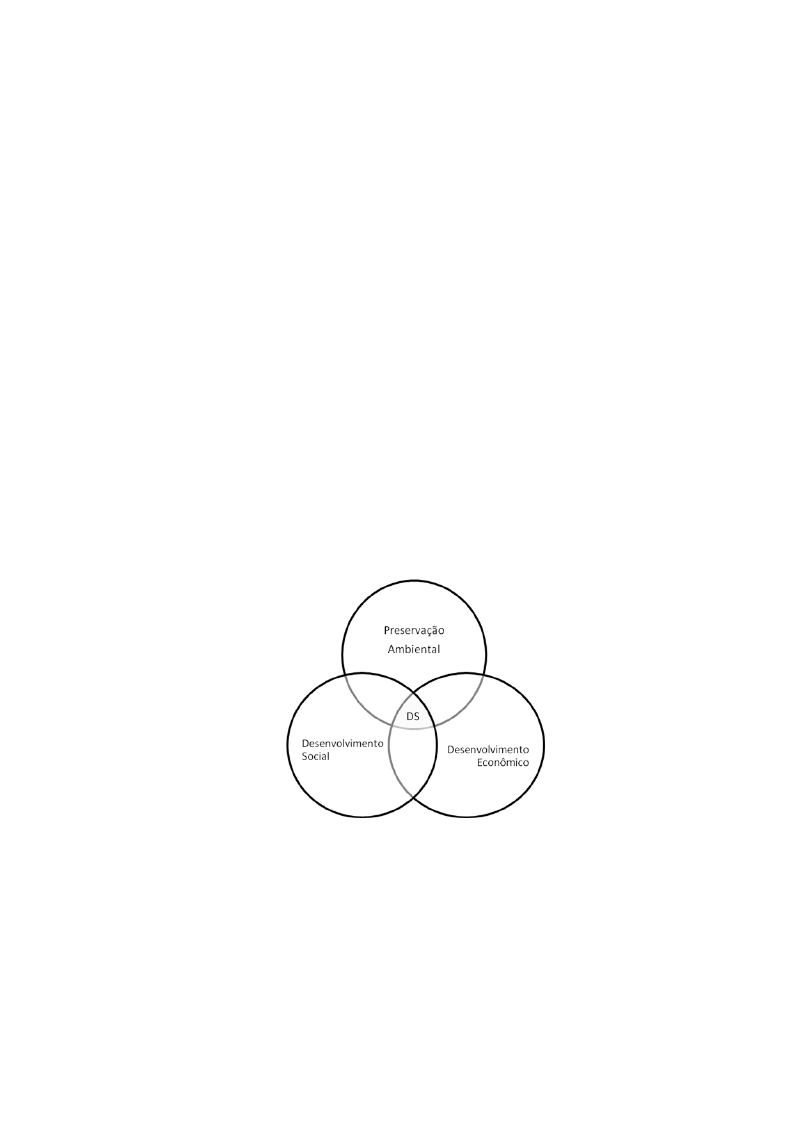

Figura 12 − O tripé da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável (DS)..126

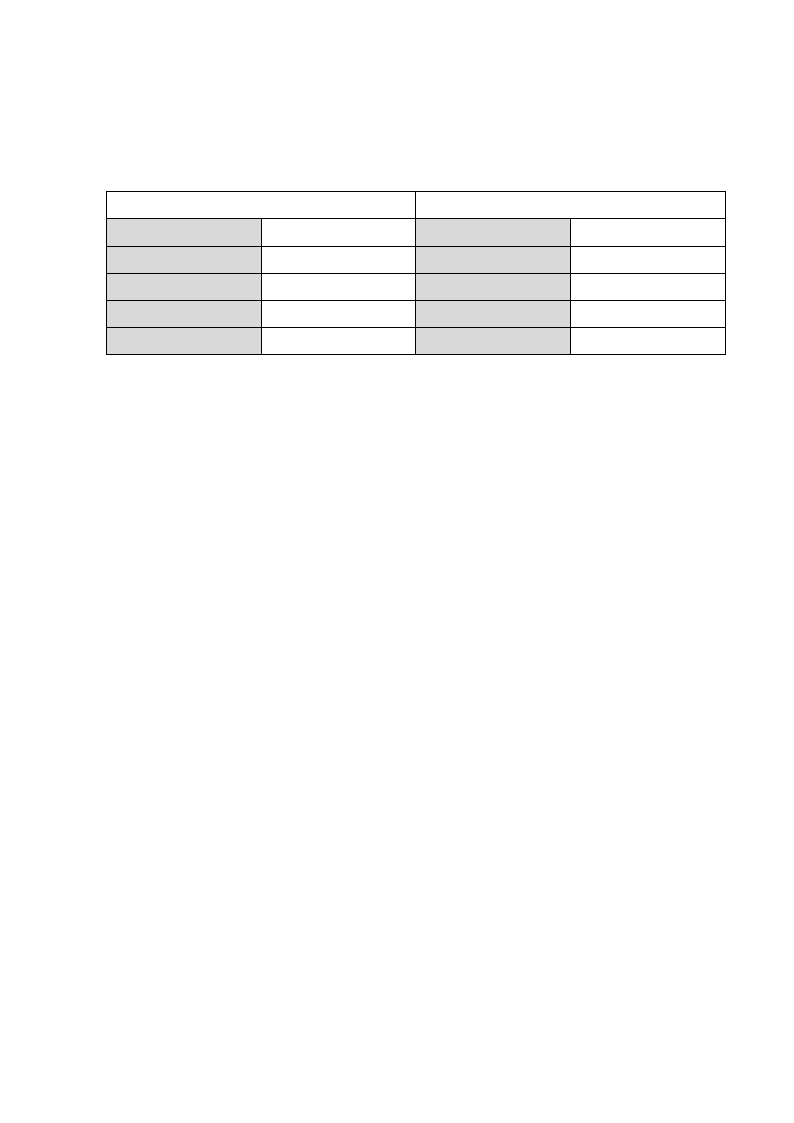

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 − Quadro comparativo proposto por Fritjof Capra: pensamentos e valores

antropocêntricos e ecocêntricos................................................................................34

Quadro 2 – Encontros e temáticas da Unidade de Aprendizagem sobre EA realizada

no CC ........................................................................................................................57

Quadro 3 − Encontro 1 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................58

Quadro 4 − Encontro 2 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................59

Quadro 5 − Encontro 3 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................60

Quadro 6 − Encontro 4 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................62

Quadro 7 − Encontro 5 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................64

Quadro 8 − Encontro 6 realizado com estudantes do Clube de Ciências .................65

Quadro 9 − Categorias emergentes a partir da realização da Análise Textual

Discursiva e argumentos ...........................................................................................68

SIGLA

ATD

BNCC

CC

DS

EA

PNB

PUCRS

TIC

UA

LISTA DE SIGLAS

SIGNIFICADO

Análise Textual Discursiva

Base Nacional Comum Curricular

Clube de Ciências

Desenvolvimento Sustentável

Educação Ambiental

Produto Nacional Bruto

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Tecnologias de Informação e Comunicação

Unidade de Aprendizagem

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................15

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................18

2.1 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI............................................18

2.1.1 Desafio político ................................................................................................19

2.1.2 Desafio tecnológico .........................................................................................20

2.1.3 Desafio antropológico ......................................................................................23

2.1.4 Desafio ecológico ............................................................................................24

2.2 CLUBE DE CIÊNCIAS ........................................................................................26

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL ..................................................................................30

2.3.1 Princípios.........................................................................................................30

2.3.2 Breve histórico.................................................................................................31

2.3.3 Pensar ecológico .............................................................................................32

2.4 EDUCAR PELA PESQUISA ...............................................................................35

2.5 UNIDADE DE APRENDIZAGEM ........................................................................40

3 METODOLOGIA ....................................................................................................45

3.1 ABORDAGEM DE PESQUISA ...........................................................................45

3.2 TIPO DE PESQUISA ..........................................................................................47

3.3 SUJEITOS DE PESQUISA .................................................................................48

3.4 COLETA DE DADOS..........................................................................................49

3.4.1 Questionários ..................................................................................................49

3.4.2 Observação .....................................................................................................50

3.4.3 Gravação de áudio ..........................................................................................51

3.4.4 Diário de campo ..............................................................................................52

3.5 ANÁLISE DE DADOS .........................................................................................53

3.6 ATIVIDADES PROPOSTAS ...............................................................................56

4 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO ...........................................................66

4.1 PERCEPÇÕES ANTROPOCÊNTRICAS DOS CLUBISTAS ..............................69

4.1.1 Desconexão do meio ambiente .......................................................................70

4.1.2 Visão fragmentada sobre o meio ambiente .....................................................77

4.2 PENSAMENTO EM TRANSIÇÃO ......................................................................85

4.2.1 Reconstrução do pensamento .........................................................................86

4.2.1.1 Saberes prévios..................................................................................86

4.2.1.2 Principais interesses dos clubistas .....................................................90

4.2.1.3 Questionamentos realizados durante os encontros ............................93

4.2.1.4 Relações desempenhadas a partir das atividades .............................97

4.2.1.5 Persistência dos clubistas.................................................................104

4.2.1.6 Complexificação do pensamento......................................................106

4.2.2 Desenvolvimento da relação entre ser humano e meio ambiente .................108

4.3 PERCEPÇÕES ECOCÊNTRICAS DOS CLUBISTAS ......................................113

4.3.1 Conexão com o meio ambiente .....................................................................114

4.3.2 Pensamento sistêmico dos clubistas .............................................................125

4.3.2.1 Conservação ambiental ....................................................................127

4.3.2.2. Desenvolvimento econômico ...........................................................134

4.3.2.3. Desenvolvimento social ...................................................................136

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................140

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 144

APÊNDICES ...........................................................................................................151

15

1 INTRODUÇÃO

A educação sempre esteve presente durante o período em que realizei a

minha graduação. Ingressei na Faculdade de Ciências Biológicas da Pontifícia

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) no início do ano de 2010.

Inicialmente, cursei bacharelado e, logo após, licenciatura. Entre estágios, projetos e

bolsas de estudo, o interesse pela educação foi uma grande constante.

Já no meu primeiro estágio, com práticas de curadoria e sistemática de peixes

no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, ministrei oficinas com crianças e

adolescentes visitantes do museu. Nessas oficinas, pude desenvolver minhas

habilidades de comunicação com estudantes do Ensino Fundamental e Médio dentro

da área das Ciências Biológicas. Em seguida, ingressei no Programa de Educação

Tutorial (PET-Biologia), em que, por meio do desenvolvimento de palestras, oficinas

e cursos, despertei meu interesse pela Educação Ambiental. O público-alvo do PET

é bastante diverso, e o contato com estudantes e professores de diferentes

realidades escolares trouxe um novo interesse na licenciatura.

Participei do projeto Clube de Ciências da PUCRS em um colégio particular

de Porto Alegre. Nessa ocasião, pude ter contato com as dúvidas e certezas de

estudantes de 6.º ano do Ensino Fundamental. Lembro-me de ter ficado muito

admirada com a curiosidade dessa faixa etária, que participava ativamente dos

encontros. No Clube de Ciências, pude conhecer o ensino não formal, em que o

cronograma era elaborado por meio das dúvidas e dos conhecimentos prévios dos

estudantes.

Tive contato direto com a Educação Ambiental quando participei como

estagiária do Centro de Educação e Informação Ambiental (CEIA) da Secretaria do

Meio Ambiente (SMAM), em que desenvolvi projetos, participei de eventos e

ministrei palestras, cursos e oficinas. Esse estágio teve grande importância para

definir meu interesse pela Educação Ambiental, devido às atividades realizadas na

prática em instituições de ensino, empresas e comunidades. Ainda no campo da

Educação Ambiental, realizei o curso completo de Biopsicologia no Parque

Ecológico e Instituto Visão Futuro (SP), com foco no efeito dos hormônios no

organismo humano, na alimentação saudável e nas consequências das ações

humanas no bem-estar diário. O curso de vivências dentro da Ecovila no Parque

Ecologico permitiu observar práticas sustentáveis em comunidade, como tratamento

16

biológico de esgoto, captação de água da chuva, utilização de energias alternativas,

reciclagem do lixo, agricultura orgânica e projetos sociais.

Nesses ambientes, pude conviver e aprender com estudantes de diferentes

idades e realidades, estimulando cada vez mais o interesse e a vontade de iniciar a

trajetória de educadora. Durante os anos como estudante de graduação e como

professora, foi possível notar a necessidade de trabalhar a Educação Ambiental com

os estudantes do Ensino Básico e, nesse âmbito, tive a oportunidade de desenvolver

um projeto dessa temática em um ambiente de ensino não formal, como o Clube de

Ciências, que veio ao encontro desse desejo. O pensamento ecológico e a ecologia

profunda foram áreas da EA utilizadas na presente investigação pois focam em

atividades mais prática e compreendem que o ser humano é parte integrante do

meio.

Nesse contexto, o problema de pesquisa deste estudo foi assim definido:

como o desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem sobre Educação

Ambiental (EA) em um Clube de Ciências pode contribuir para o

aperfeiçoamento do Pensamento ecológico dos estudantes? Baseando-se

nessa pergunta-problema, elaborou-se o objetivo principal deste estudo:

compreender as contribuições do desenvolvimento de uma unidade de

aprendizagem de EA em um Clube de Ciências para o aperfeiçoamento do

Pensamento ecológico dos estudantes. A partir do objetivo geral do projeto,

foram elencados os seguintes objetivos específicos:

Identificar as concepções prévias dos sujeitos de pesquisa sobre meio

ambiente.

Identificar as possíveis contribuições da unidade de aprendizagem (UA) para

a mudança de percepções dos sujeitos.

Relacionar as evidências expressas nas falas, textos e outros materiais

construídos pelos estudantes com o desenvolvimento do Pensar ecológico.

A presente investigação está organizada em cinco capítulos. No primeiro

capítulo − Introdução −, são apresentados: a justificativa, o problema de pesquisa, o

objetivo geral e os objetivos específicos. Esse capítulo tem como objetivo apresentar

os motivos pelos quais a pesquisadora delineou a investigação.

No segundo capítulo − Fundamentação teórica –, é explicitado o panorama

teórico que fundamenta a pesquisa. Para situar o estudo realizado foi necessário

buscar informações relacionadas aos desafios da educação no século XXI, ao Clube

17

de Ciências, à Educação Ambiental, ao Educar pela Pesquisa e às unidades de

aprendizagem.

No terceiro capítulo – Metodologia –, são expostos os instrumentos utilizados

para realizar a coleta de dados e o método de análise empregado, e são

identificados os sujeitos e a abordagem da pesquisa. Além disso, é feita a descrição

de cada encontro, em que é possível identificar as atividades realizadas em suas

relações com os princípios do Educar pela Pesquisa.

O quarto capítulo − Análise e discussão dos resultados – é constituído do

resultado obtido por meio da análise dos dados coletados. Como argumento central

acredita-se que o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Pensamento ecológico é

possível quando são criadas, intencionalmente, situações de aprendizagem, como é

o caso de uma UA sobre EA. A partir da Análise Textual Discursiva foi possível

destacar três principais categorias cujas ideias consubstanciam o argumento

principal. São elas: percepções antropocêntricas dos clubistas; pensamento em

transição ; e percepções ecocêntricas dos clubistas.

No quinto capítulo − Considerações finais –, os resultados da pesquisa são

discutidos com o objetivo de apresentar novos significados para os debates de

Educação Ambiental e Clube de Ciências, auxiliando investigações futuras.

A realização dessa pesquisa é importante pois permite a união da Educação

Ambiental e o Clube de Ciências por meio de atividades construídas juntamente com

os estudantes.

18

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, serão apresentados cinco tópicos que fundamentam o

presente estudo: os desafios da educação no século XXI, o Clube de Ciências, a

Educação Ambiental, o Educar pela Pesquisa e a unidade de aprendizagem.

2.1 Os desafios da educação no século XXI

O século XXI apresenta diferentes desafios, entre eles a efemeridade das

relações e das instituições, o que parece embaraçar as visões e previsões sobre o

futuro próximo. Como afirma Bauman (2007), vivemos tempos de “modernidade

líquida”, ou seja, a realidade do mundo muda tão rapidamente que os habitantes

deste planeta não têm tempo para acompanhar e ajustar-se a essas mudanças. Em

razão dessa liquidez dos tempos contemporâneos, torna-se muito difícil prever como

será o mundo daqui a 50 anos, assim como foi difícil para pesquisadores e

pensadores que tentaram prever, sem sucesso, a realidade dos dias atuais. “A vida

líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante.” (BAUMAN,

2007, p. 8). Não somente as sociedades humanas, mas também as relações

econômicas nacionais e internacionais, importantes e influentes no mundo

capitalista, passam por situação semelhante. Conforme Sennett (2007), nos dias

atuais, as instituições e relações são de “curto-prazo”. Entretanto, Papadopoulos

(2005, p. 29) apresenta um contraponto ao sugerir que, mesmo nesse cenário, “a

educação é um processo a longo prazo”.

A educação enfrenta os desafios de uma modernidade líquida com os

mesmos empecilhos, pois está refém da mudança constante de padrões da

sociedade moderna: mudanças no cenário político, com novas leis e demandas

verticais criadas de cima para baixo, sem consulta sobre a realidade de alunos e

professores; mudanças na velocidade, no acesso e na disponibilidade da informação

e, dessa maneira, na função do professor em sala de aula; mudanças sociais, no

papel da família e da sociedade na formação dos filhos em um mundo em crise

econômica e moral; e, finalmente, mudanças climáticas no ambiente em que

vivemos, fazendo com que necessitemos pensar e falar em Educação Ambiental

dentro e fora da sala de aula.

19

Tedesco (2012) declara que temos três grandes desafios da educação no

século XXI: desafio político, desafio tecnológico e desafio antropológico. Inspirada

nesse autor, falarei sobre esses três desafios e, além disso, adicionarei, a partir da

literatura, o desafio ecológico devido a sua relação com essa investigação.

2.1.1 Desafio político

Cada vez mais existem espaços para debater, compreender e melhorar as

práticas de educação. Para Ordoñez (2005), o século XX foi um tempo de vergonha

e orgulho para a educação, pois, ao mesmo tempo em que nesse século difundiu-se

o acesso à escola pública para a maior parte do mundo, ainda teve 900 milhões de

pessoas não alfabetizadas. Para muitos grupos, principalmente para a parcela da

sociedade que permanece marginalizada, a educação necessita de mudanças.

Famílias, educadores e políticos notam as dificuldades e os limites dos sistemas

educacionais. Para Tedesco (2005), existe um ceticismo nos setores políticos em

relação a novas reformas educacionais, visto que muitas estratégias já foram

experimentadas sem um sucesso significativo. Alguns políticos desenvolvem

medidas que tentam mudar essa realidade, porém, segundo Sacristán (2012), as

novas políticas podem trazer práticas de educação retrocessas, uma vez que

instituem ideologias conservadoras que tentam recuperar valores antigos de uma

época diferente da atual, camufladas por novos argumentos.

Em um sistema econômico em crise, o mercado de trabalho exerce influência

sobre as práticas de educação, pois define quais tipos de indivíduo irá necessitar. Se

o discurso da importância do mercado de trabalho é o único utilizado dentro das

escolas, ele afeta o futuro da educação, visto que ignora as muitas dimensões das

realidades dos estudantes (SACRISTÁN, 2012).

Nussbaum (2015) sinaliza sobre uma crise silenciosa que invade as escolas.

Influenciados pelo lucro e crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), os

governos de muitos países e seus sistemas reguladores de educação estão

eliminando disciplinas de artes e humanidades de seus currículos. “Se essa

tendência prosseguir, todos os países logo estarão produzindo gerações de máquina

lucrativas, em vez de produzirem cidadãos íntegros, que possam pensar por si

próprios [...].” (NUSSBAUM, 2015, p.4). Além disso, dentro da política, a educação

20

é lida por meio de índices, reduzindo realidades a números e valores. Para Sacristán

(2012), o pensamento crítico dentro de sala de aula é afetado quando existe uma

corrente política que preza pela “eficácia mensurável”.

A visão política sobre a escola ainda é discutível, pois, enquanto depender da

ação de profissionais que não conhecem a fundo a realidade do ensino, servirá para

corresponder às necessidades das reformas políticas. Vivemos em uma

modernidade líquida, e as necessidades de um projeto político podem mudar muito

rapidamente. Para Tedesco (2005, p. 60), “reconhecer que as políticas educacionais

são políticas de longo prazo implica igualmente aceitar que, para definir suas

estratégias, é preciso ter uma grande capacidade de antecipação de demandas e de

problemas futuros”. É importante entender a função da educação: basear-se em

práticas de ensino que respeitam o aluno, o professor e suas realidades. Gadotti

(2000, p.8) afirma que a educação “é um bem coletivo e, por isso, não deve ser

regulada pelo jogo do mercado, nem pelos interesses políticos”. A educação e a

política apresentam uma relação indissociável, e é necessário saber nutri-la de

maneira positiva. Nussbaum (2015, p. 11) acredita que “sem o apoio de cidadãos

adequadamente educados, nenhuma democracia consegue permanecer estável”.

2.1.2 Desafio tecnológico

O mundo globalizado do século XXI trouxe (e instituiu) a liberdade da

informação para todos. Não só uma realidade, a informação rápida e acessível é

necessária dentro e fora da sala de aula. Gadotti (2000) declara que, apesar do

costume de definir a atualidade como a era do conhecimento, estamos, na realidade,

na época da difusão de informações e dados. Além do risco de obter informações

imprecisas, o fácil acesso à informação trouxe uma nova situação para a sala de

aula, pois o aluno agora pode buscar suas próprias respostas, e o professor perdeu

seu papel como detentor de todo o conhecimento. Conforme Papadopoulos (2005,

p. 21), a “[...] superabundância de informações nas sociedades modernas, nas quais

as mídias são onipresentes, coloca novos problemas para a escola, que não é mais

a principal fonte de informação”. Para Sacristán (2012), o fácil acesso à informação

veio como um estímulo para renovar a formação do professor. Nesse contexto, a

informação disponível a todos tem capacidade de modificar o formato da escola

antiga, em que predominava o que Paulo Freire chamou de “educação bancária”, ou

21

seja, aquela em que o professor era o único responsável por educar um estudante

vazio de conhecimento. Segundo Freire (2000, p.58), na educação bancária, a

“única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os

depósitos, guardá-los e arquivá-los”. Com o acesso à informação facilitado, o aluno

apresenta possibilidades para tornar-se protagonista do seu processo de

aprendizagem.

Juntamente com o acesso à informação facilitado, a tecnologia está presente

na vida dos estudantes. Para aqueles que têm acesso, a tecnologia não só está

disponível como é parte fundamental do seu cotidiano. Para Lepeltalk e Verlinden

(2005), a tecnologia irá influenciar o conjunto de vida social no século XXI, e a

escola não poderá nem deverá se omitir nessa transformação. Conforme

Papadopoulos (2005, p.27), a “cultura informática passa a fazer parte dos novos

saberes básicos”.

Dentro da sala de aula, a tecnologia não pode ser ignorada, e pode funcionar

como ferramenta de auxílio nos processos de ensino e aprendizagem. Conforme

Barreto (2004, p. 1182), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) “[...]

têm sido apontadas como elemento definidor dos atuais discursos do ensino e sobre

o ensino”. Quando falamos de educação e tecnologia, diferentes educadores e

especialistas apresentam diferentes opiniões. Para alguns, a tecnologia auxilia a

educação, funcionando como mais uma ferramenta de capacitação do professor,

mas, para outros, os aparatos tecnológicos não são a solução para os problemas

antigos da escola.

A tecnologia não surgiu para substituir o professor, é apenas uma nova

ferramenta e, assim como qualquer material presente na sala de aula, ela precisa

ser conhecida pelo ser humano. Conforme Papadopoulos (2005), as novas

tecnologias apresentam capacidade de autoformação e, por essa razão, apresentam

novas possibilidades e utilidades em sala de aula.

É um alívio constatar que diversos países já dispõem de políticas coerentes

que regulam a adaptação e a utilização de novas tecnologias e que a

produção e escolha de softwares educacionais constituem um elemento

essencial dessas políticas. (PAPADOPOULOS, 2005, p. 29)

As novas tecnologias de informação também provocam uma nova

configuração na relação professor/aluno. O estudante que apresenta acesso total à

22

informação dentro da sala de aula, por meio da Internet ou de softwares de

educação, pode trabalhar com autonomia. Conforme Sacristán (2012), as novas

tecnologias disponibilizaram um grande número de informações e, assim,

desestabilizaram a crença de que o estudante necessita do professor para

desenvolver novos conhecimentos. Professores que concebem a inserção de

tecnologias na sala de aula como fator enriquecedor do ensino-aprendizagem, em

conjunto com seus alunos, acreditam que a tecnologia é um aliado no processo de

ensinar. Para Lepeltalk e Verlinden (2005, p. 207), as “novas tecnologias da

informação exercem a longo prazo uma profunda influência sobre o papel dos

professores: mestres oniscientes tornam-se guias”.

Em contrapartida, alguns educadores e pesquisadores afirmam que a

modernização da sala de aula funciona apenas para mascarar os problemas reais

da escola. Ribes (2000) questiona se artefatos tecnológicos são capazes de

solucionar antigos problemas, como a baixa qualidade da qualificação, a falta de

atualização e a baixa remuneração dos professores. Além disso, é questionável o

papel e as consequências da importância atribuída às máquinas na educação.

Muitos profissionais e pesquisadores questionam se a tecnologia não está

recebendo responsabilidades demais. Segundo Papadopoulos (2005), se não

tomarmos cuidado, a tecnologia, a cultura da concorrência e o poder da mídia

podem provocar uma “desumanização” dos valores da sociedade. Conforme Ribes

(2000, p.85):

O grande avanço da escola do futuro não pode ser o da substituição do

homem pela máquina, do professor pelo computador e pela internet, mas a

soma dos dois, com muito acréscimo da humanidade, em que os homens

comandam as máquinas para melhorar a vida da coletividade.

O professor do futuro não é um robô, uma televisão ou um computador, mas

alguém que consegue utilizar as ferramentas tecnológicas para auxiliar o processo

de ensino. Diferente do que imaginavam as previsões do século passado, a sala de

aula do futuro ideal não é necessariamente um espaço completamente virtual, mas,

sim, um espaço que estimula novas práticas de aprendizagem. “Talvez se deva

proceder a um remanejamento completo das estruturas e da organização do ensino

em sala de aula para propor situações mais diversificadas e estimulantes os alunos

e professores.” (PAPADOPOULOS, 2005, p.29).

23

Práticas modernas de aprendizagens são aquelas que permitem ao estudante

ser o protagonista de sua aprendizagem por meio de atividades que estimulem o

aprender a aprender. Papadopoulos (2005) afirma que o progresso só ocorre

quando é estimulada nos jovens a vontade de adquirir novos conhecimentos por

meio do aprender a aprender. Para Tedesco (2012), a educação construirá uma

sociedade justa pelos dois seguintes pilares: pilar político, de aprender a conviver

em sociedade, e pilar cognitivo, de aprender a aprender.

2.1.3 Desafio antropológico

A qualidade da educação, considerando o papel que o ser humano nela

exerce, não depende somente do professor ou do aluno. A família e a comunidade

são fundamentais para a formação de cidadãos preparados para as mudanças do

século XXI. As famílias, por suas inúmeras razões, confiam cada vez mais à escola

o papel de formação e educação de crianças e jovens. Sacristán (2012) questiona

se a escola está atendendo e acompanhando as demandas da sociedade atual.

Papadopoulos (2005), por sua vez, declara que a educação é um meio de

reconstruir o “tecido social” em uma época caracterizada pela quebra dos alicerces

da família e sociedade.

A família precisa acompanhar as necessidades, dificuldades e conquistas do

estudante, conduzindo seu processo de aprendizagem. A comunidade em que o

estudante cresce faz com que ele desenvolva diferentes conhecimentos, os quais

serão levados depois para a escola. Conforme Ribes (2000, p. 81), o “envolvimento

da comunidade na escola – que compreensivamente fazem parte uma da outra − é a

forma mais garantida de se resolverem problemas que afetam uma e outra”.

Diferentes comunidades com diferentes culturas e características permitem

diferentes formas de desenvolvimento. Para Nussbaum (2015), a educação não

ocorre somente em sala de aula, e a escola deve oferecer subsídios para apoiar a

família a desenvolver por completo as capacidades do aluno.

O ser humano do futuro precisará desenvolver habilidades específicas frente

a novos desafios. Para Hughes (2005, p. 37), em “nossas sociedades atuais, todos

os cidadãos necessitam de um leque muito mais amplo de capacidade do que

antes”. Espaços não formais de ensino, como o Clube de Ciências, que será

apresentado no decorrer dessa investigação, permitem o desenvolvimento de

24

habilidades específicas. Para Albuquerque (2016, p. 84), o Clube de Ciências

apresenta-se “[...] como um possível espaço para estimular atributos intrapessoais,

interpessoais e cognitivos recomendados aos sujeitos do século XXI, pautado na

perspectiva sistêmica de ver a realidade”.

2.1.4 Desafio ecológico

Diferentes comunidades ao redor do mundo estimulam conhecimentos

distintos nos estudantes. No entanto, o que pode ser partilhado durante o século XXI

por toda a população mundial são as consequências das mudanças climáticas. Para

Papadopoulos (2005, p. 23), o “problema mais sentido universalmente talvez seja o

do meio ambiente, e a educação já desempenha um papel ativo em relação a ele,

sensibilizando as crianças e os jovens, e propondo soluções”. Santos e Sato (2006)

consideram que é ambicioso estudar o tema do “ambientalismo” no início do terceiro

milênio ao invés de estudar as desigualdades sociais, a pobreza e as condições de

vida precárias para grande parte da população.

Atualmente, o Brasil apresenta legislações que regulamentam a necessidade

de debater Educação Ambiental (EA) nas escolas por meio de projetos

interdisciplinares. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) afirma que:

[...] cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas,

em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos

currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas

contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e

global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses

temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente (Lei nº

8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação

ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução

CNE/CP nº 2/201218), [...] (BRASIL, 2018, p.19)

Reigota (2009) relembra que, na década de 1980, debateu-se no Brasil a

possibilidade de adicionar a EA como uma disciplina nos currículos escolares. No

entanto, foi decidido que a questão ambiental deveria permear transversalmente

todas as disciplinas.

A educação ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em

todas as disciplinas quando analisa temas que permitam enfocar as relações

entre a humanidade e o meio natural e as relações sociais, sem deixar de

lado as suas especificidades. (REIGOTA, 2009, p.45)

25

Para O’Riordan (2006), atualmente a educação não está conseguindo

preparar professores ou estudantes para uma nova perspectiva de cuidado com o

ambiente, e por isso permanece insatisfatória e ilusória. Ribes (2000, p.77) afirma

que a “inserção da escola nesse processo é, ainda, muito tímida. A maioria das

experiências de que se tem notícia gira em torno da questão do lixo”. No Brasil, as

ações de temática ecológica ainda estão aquém do que é esperado. Conforme

Santos e Sato (2006), na América Latina, a educação como maneira de

compreender a relação do ser humano com o ambiente ainda é carente. Os autores

afirmam: “No Brasil, a EA não foge dos modelos impostos, tendendo a apontar como

o maior problema, na maioria das vezes, a falta de sensibilização aos dilemas

ambientais [...]” (SANTOS; SATO, 2006, p. 33).

Dentro de espaços de educação não formais, como o Clube de Ciências,

ainda existe uma defasagem sobre as questões ambientais. Albuquerque (2016, p.

84), em relação a um Clube de Ciências em Porto Alegre, afirma:

Não foi possível evidenciar a presença do Pensar ecológico na natureza das

atividades do Clube de Ciências, não havendo uma preocupação em

demonstrar o possível impacto que as ações dos estudantes poderiam causar

no ambiente no qual estão inseridos.

Apesar desse cenário, a consciência sobre o meio em que o estudante e a

escola se inserem deve ser desenvolvida juntamente com a preocupação com o

ambiente e com como construir um amanhã sustentável. Tedesco (2012) declara

que, no futuro, o desenvolvimento dos cidadãos dependerá de como construiremos

os valores de solidariedade, respeito às diferenças e consciência ecológica. A

educação apresenta um papel vital no processo de construção de uma nova

percepção e perspectiva globais. Conforme O’Riordan (2006), a “educação para a

sustentabilidade” busca preparar as pessoas para cuidar do planeta respeitando os

direitos e a identidade das populações para o bem-estar geral.

Concluindo a questão da educação no século XXI, ainda há muito a ser

debatido e ainda há muitas divergências nas opiniões de especialistas no assunto.

Ao contrário do que se acreditava antigamente, a educação no século XXI cada vez

mais é construída por seres humanos, e não por máquinas. Autores, como por

exemplo, Ribes (2000) destacam o papel da comunidade e da família no futuro da

escola:

26

A escola deve ser um centro desencadeador de contatos que traga a

comunidade para dentro de seu espaço, iniciando-se pelas famílias

nucleares, mas estendendo-se também para grupos que não tenham

vinculação direta com professores e alunos. (RIBES, 2000, p.82)

No entanto, a convergência entre os teóricos da educação é para a esperança

em um futuro melhor juntamente com dedicação e trabalho de qualidade. Segundo

Ordoñez (2005, p. 155): “Antes considerada como um bem de consumo, a educação

é reconhecida agora com um investimento no fator de produção mais indispensável,

que é a competência humana”.

2.2 Clube de Ciências

O Clube de Ciências (CC) é um ambiente não formal de ensino e

aprendizagem que vem ganhando cada vez mais espaço como prática alternativa

para ensinar ciências. Ao longo dos anos, o CC tem recebido diferentes definições.

Rosito e Lima (2015, p.1053) consideram que o “[...] Clube de Ciências é um espaço

não-formal de aprendizagem, com foco no desenvolvimento do pensamento

científico, por meio da pesquisa, do debate e do trabalho em equipe”. Mancuso et al.

(1996) analisam diversas definições de outros autores e afirmam que um Clube de

Ciências é um espaço em que ocorre o encontro de pessoas com interesses comuns

reunidos por meio da discussão de ideias para a produção de novos conhecimentos

científicos. Nesse contexto, Lima (1998, p.29) afirma:

O Clube de Ciências abriga uma enormidade de propósitos cuja relevância

será dada no sentido de atender às peculiaridades de cada grupo. Embora a

literatura informe sobre uma série de finalidades, não existe uma receita,

aplicável, genericamente, para o funcionamento de um Clube de Ciências.

Cada Clube implantado terá sua individualidade, atendendo aos anseios − e

particularidades − de seus participantes e às características da comunidade

aonde está inserido.

O CC apresenta características que o definem como um espaço não formal

de aprendizagem e, nesse sentido, é importante diferenciar educação formal de

educação não formal e informal. Primeiramente, a educação formal ocorre em

espaços escolares, abrangendo todas as atividades planejadas e relacionadas a um

currículo preestabelecido pelo corpo docente e pelas leis de um país. A educação

formal, para Gohn (2010, p.19), “[...] requer a normatização das formas de

organização de vários tipos (inclusive a curricular), sistematização sequencial das

27

atividades, tempos de progressão, disciplinamento, regulamentos e leis [...]”. A

educação não formal e a informal, por sua vez, diferenciam-se da educação formal

por não necessariamente acontecerem no espaço escolar, por ocorrem sem uma

organização prévia e regulamentada, permitindo diferentes práticas de ensino. Em

algumas situações, os espaços formais podem não ser suficientes para contemplar

uma gama de possibilidades de ensino. Para Menezes et. al (2012, p.813), os

“espaços escolares tornam-se incompletos em sua tarefa de educar a integralidade

do ser, já que lhes faltam elementos que aperfeiçoem seu papel de promotores de

formação do ser humano relacional”.

No entanto, a educação não formal e a informal apresentam diferentes

características e diferenciam-se entre si. Conforme Gohn (2010), a grande diferença

entre a educação não formal e a informal é a intenção, pois, enquanto as atividades

na educação não formal são conduzidas por algum planejamento e intencionalidade,

na educação informal, a aprendizagem acontece de maneira mais espontânea, por

meio de vivências que priorizam as emoções e os sentimentos de forma não

organizada. As atividades da educação não formal normalmente ocorrem em locais

informais, fora da escola, e inexiste a figura de um professor detentor de

conhecimento, mas, sim, a de um educador social, que permite todos poderem

ensinar uns aos outros (GOHN, 2010). Por outro lado, na educação informal, os

“agentes educadores” são pessoas já conhecidas como, por exemplo, a família, os

amigos e os vizinhos, e a aprendizagem ocorre nos espaços onde o indivíduo habita,

como a casa, a rua, o bairro, a cidade ou a igreja (GOHN, 2010).

Historicamente, o ensino de ciências e tecnologias começou a ser super

estimulado mundialmente durante os anos 1950 após o lançamento do satélite

espacial Sputnik1, que inspirou os governos a investirem no desenvolvimento dessas

áreas dentro e fora da escola. Mancuso et al. (1996, p. 38) afirmam que “a partir do

final da década de 50 e mais intensamente nos próximos anos começaram a surgiu

os Clubes de Ciências, locais considerados favoráveis à vivência da ‘metodologia

científica’ [...]”. No Brasil, os primeiros CC buscavam simular a realidade de um

laboratório “de verdade”, gerenciado por cientistas da área tecnológica ou

acadêmica (MANCUSO et al., 1996). Os primeiros CC surgiram juntamente com os

1 Sputnik foi o primeiro satélite artificial lançado ao espaço. Foi construído pela antiga União Soviética

e lançado em 1957. Fonte: http://www.nytimes.com/partners/aol/special/sputnik/sput-01.html

28

projetos de feiras de ciências nas escolas, e, durante muitos anos, os objetivos de

cada modalidade foram confundidos, tanto que, em meados dos anos 1980 e nos

anos 1990, as diferentes iniciativas eram consideradas indissociáveis (MANCUSO et

al., 1996). Atualmente, os CC podem realizar projetos que venham a ser

apresentados em feiras de ciências da escola ou fora dela, embora não seja uma

obrigatoriedade.

Em relação aos objetivos do CC, Mancuso et al. (1996) acreditam que ele

busca despertar interesse pela ciência, instigar a curiosidade científica, formar

estudantes críticos, permitir a visão da ciência como um estudo em

desenvolvimento, promover a divulgação cientifica, estimular a integração escola e

comunidade, entre outros. Segundo os autores: “O objetivo maior de um clube

parece voltar-se para a comunidade de onde provêm as pessoas que o frequentam,

analisando os fatores que contribuem para seu desenvolvimento, na intenção de

melhorar sua qualidade de vida” (MANCUSO et al. 1996, p. 47).

As práticas e os projetos realizados no CC podem instigar e estimular o

interesse dos estudantes em investigar o mundo em que vivem, conforme destacam

Mancuso et al. (1996, p. 93):

O Clube de Ciências tem todas as condições de dar continuidade ao que a

criança já vinha fazendo com prazer, antes de ingressar na escola. Um novo

prazer, o da descoberta, aliado a uma participação alegre e curiosa, poderá

ser a chave para o sucesso do empreendimento.

Em relação aos diferentes tipos de atividades que podem ser realizadas no

espaço do Clube, Mancuso et al. (1996) sugerem experimentos, projetos, leituras,

pesquisas, reuniões, excursões, confecção de jogos, feiras de ciências, entre outros.

As atividades propostas no CC permitem o desenvolvimento de diferentes

competências pelos participantes. Para Da Silva et al. (2009, p. 2), as “atividades

desenvolvidas no Clube de Ciências ampliam os horizontes dos alunos com relação

ao mundo exterior à escola e às inúmeras possibilidades de atuação enquanto

cidadão e profissional”. Já para Salvador (2002), o CC aparece como uma solução

para permitir a realização de atividades ao ar livre, pois consegue ultrapassar

obstáculos institucionais como, por exemplo, turmas muito numerosas ou

cronogramas apertados.

29

O CC apresenta muitas vantagens para um desenvolvimento completo do

estudante, pois desenvolve a criatividade e capacidade de trabalhar em grupo,

aperfeiçoa a comunicação, estimula a autonomia, permite o envolvimento em

questões sociais, etc. (MANCUSO et al., 1996). Além disso, Albuquerque (2016)

entende que um CC estimula características cognitivas, intrapessoais (capacidade

de lidar com frustração, curiosidade e autonomia) e interpessoais (respeito e

paciência). Para Pires et al. (2007), o estudante desenvolve sua autonomia, exerce

sua cidadania e assimila novos conhecimentos por meio da pesquisa. Ainda,

Mancuso et al. (1996) confirmam que um CC deve ser realizado com uma

determinada frequência preestabelecida pelo grupo, acontecer em horário diferente

do da aula regular e ser orientado por professores e mediadores, o que é

corroborado por Da Silva et. al. (2009, p. 2): “O Clube de Ciências apresenta-se

como um local onde as atividades são desenvolvidas em horário de contra-turno”.

O CC também é um espaço que permite o desenvolvimento de conteúdos

relacionados à causa ambiental, normalmente tratados de maneira superficial ou

ignorados no ensino regular. Para Menezes et al. (2012, p. 813):

A consciência de que somos cidadãos planetários não está sendo construída

pelos espaços de educação e os estudantes não se constituem como tal, pois

são frutos de um ensino tradicional, descontextualizado e fragmentado.

O CC configura-se como um espaço de reflexão sobre as mudanças

ambientais e também pode atuar na “ecoformação” dos sujeitos envolvidos

(MENEZES et al., 2012). O artigo 2.º da Lei de Educação Ambiental (BRASIL, 1999)

vigente no Brasil postula:

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

(grifo meu)

Reigota (2009) salienta que, apesar de ser muito agradável realizar atividades

de Educação Ambiental em parques e reservas ecológicas, é importante lembrar

que a natureza conservada não deve ser o único modelo, pois a sociedade vive em

constante transformação na sua relação com o meio. O CC é um espaço rico em

possibilidades, principalmente no que tange às questões ambientais e científicas.

30

Reigota (2009) afirma que a Educação Ambiental pode ser realizada em “qualquer

lugar”:

É consenso na comunidade internacional que a educação ambiental deve

estar presente em todos os espaços que educam o cidadão e a cidadã.

Assim, ela pode ser realizada nas escolas nos parques e reservas ecológicas,

nas associações de bairros, nos sindicatos, nas universidades, nos meios de

comunicação de massa etc. (REIGOTA, 2009, p.39)

Nesse contexto, evidencia-se que o CC é um espaço de educação com

grande potencial educativo e formativo, ainda que seja pouco conhecido no Brasil.

“Um Clube de Ciências pode vir a se tornar um espaço importante e complementar

para a alfabetização científica nas escolas.” (MENEZES et al., 2012, p. 817).

Além de ser um espaço coadjuvante, o CC pode alcançar uma dimensão

fundamental na educação dos indivíduos. Para Mancuso et al. (1996, p.94), o “Clube

de Ciências é capaz de ser, acima de tudo, um dos poucos espaços dentro da

escola (ou na comunidade) em que o ato político da educação não esteja

desvinculado de sua função pedagógica”. Não somente restrito à educação escolar,

o CC pode desempenhar um papel fundamental para a formação de uma sociedade

mais justa e equilibrada. “Denota-se, então, a necessidade urgente de participação

dos espaços de aprender Ciências como fundamentais para o processo de

desenvolvimento de uma cultura para a cidadania, ambientalmente responsável.”

(MENEZES et al., 2012, p. 815).

2.3 Educação Ambiental

2.3.1 Princípios

Apesar de apresentar mais de 50 anos de história, a Educação Ambiental

(EA) ainda é confundida com outras áreas das ciências naturais como, por exemplo,

a ecologia. “É ainda muito comum observarmos afirmações de que a educação

ambiental é o mesmo que ensino da ecologia, cabendo aí também a biologia e a

geografia.” (REIGOTA, 2009, p.33). A definição de EA ainda é debatida, variando ao

longo das décadas e das correntes teóricas. Conforme o artigo 1.º da Lei de

Educação Ambiental (BRASIL, 1999) vigente no Brasil:

31

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e

sua sustentabilidade.

Conforme Dias (2004), o conceito de EA evoluiu ao longo dos anos

juntamente com o desenvolvimento do conceito de meio ambiente. Em outras

palavras, parece que quanto mais a sociedade compreendeu a sua relação com a

natureza, mais claro e complexo tornou-se o conceito de EA. Dias (2004, p.100)

conceitua a EA como “um processo por meio do qual as pessoas apreendam como

funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como

promovemos a sua sustentabilidade”. Para Reigota (2009, p.55), o principal objetivo

da EA é “levar os indivíduos e os grupos a adquirir o sentido dos valores sociais, um

sentimento profundo de interesse pelo meio ambiente e a vontade de contribuir para

a sua proteção e qualidade”.

Em relação ao ambiente escolar, a EA deve estar presente seja em atividades

previstas no currículo em horário regular, seja em atividades extraclasses. O artigo

3.º da Lei 9.795 afirma: “[...] Todos têm direito à educação ambiental, incumbindo às

instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos

programas educacionais que desenvolvem” (BRASIL, 1999, Art. 3.º, II).

O indivíduo que tem acesso à EA é capaz de sentir-se parte do ambiente em

que habita. No entanto, são diferentes os ambientes nos quais os estudantes estão

inseridos. Conforme Dias (2004, p.210), as “finalidades da EA devem adaptar-se à

realidade sociocultural, econômica e ecológica de cada sociedade e de cada região,

e particularmente aos objetivos do seu desenvolvimento”.

Além de respeitar e se adaptar às características do local onde é utilizada, a

EA é flexível em relação ao público-alvo. Conforme Reigota (2009, p.40):

Outro aspecto consensual sobre a educação ambiental é que não há limite de

idade para os seus estudantes. Ela tem a característica de ser uma educação

permanente, dinâmica, diferenciando-se apenas no que diz respeito ao seu

conteúdo, à temática e à metodologia, pois o processo pedagógico precisa

estar adequado às faixas etárias a que se destina.

2.3.2 Breve histórico

Os primeiros passos da EA foram dados com a publicação do livro intitulado

Primavera silenciosa, da bióloga norte-americana Rachel Carson (1907-1964), em

32

1962. Nesse livro, a autora apresenta para o público geral os efeitos negativos do

uso de pesticidas na agricultura e na vida animal. THE LIFE and legacy of Rachel

Carson afirma que “Primavera silenciosa inspirou o movimento moderno ambiental,

que começou quase uma década depois de seu lançamento. É reconhecido como o

texto de cunho ambiental que ‘mudou o mundo’” (tradução minha).

Em 1977, a preocupação com o meio ambiente aumentava em escala global.

Nesse ano, foi realizada pela UNESCO a Conferência Intergovernamental de

Educação Ambiental em Tbilisi (atual Geórgia, ex-URSS): “Foi o ponto culminante da

primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental, iniciado em 1975.

Definiram-se os objetivos, as características da EA, assim como as estratégias

pertinentes no plano nacional [...]” (BRASIL, 2016a). A declaração redigida no

evento apresenta uma das primeiras definições de EA, utilizada até hoje em dia:

[...] a educação ambiental deve constituir um ensino geral permanente,

reagindo às mudanças que se produzem num mundo em rápida evolução.

Esse tipo de educação deve também possibilitar ao indivíduo compreender os

principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe

conhecimentos técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma

função produtiva visando à melhoria da vida e à proteção do meio ambiente,

atendo-se aos valores éticos. (DECLARAÇÃO, 1977)

Em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, a Eco-92 ou Rio-92, em que foi elaborada a Carta Brasileira para

a Educação Ambiental. Somente em 1999 foi promulgada a Lei n.º 9.795, de 27 de

abril de 1999, que determina a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. A

Rio-92 teve um impacto tão grande na sociedade da época que, 20 anos depois,

ocorreu a Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro, para debater novamente soluções

para as questões ambientais frente ao século XXI.

2.3.3 Pensar ecológico

Atualmente, a EA é uma grande área de estudos teóricos e práticos, e

apresenta diferentes tendências e categorias. As principais categorias que serão

utilizadas na presente investigação são a ecologia profunda e o Pensar ecológico.

Capra (1996) entende que a maioria dos problemas ambientais que

enfrentamos na atualidade está relacionada com uma crise de percepção. Os

33

indivíduos e as instituições não entendem que suas ações comprometem gerações

futuras, pois os problemas ambientais estão inter-relacionados. É preciso haver uma

mudança de percepção para debatermos sobre sustentabilidade em uma escala

global. “Este [...] é o grande desafio do nosso tempo: criar comunidades sustentáveis

− isto é, ambientes sociais e culturais onde podemos satisfazer as nossas

necessidades e aspirações sem diminuir a chance das gerações futuras.” (CAPRA,

1996, p. 24). Para Naess (1989), os seres humanos são a primeira espécie com a

capacidade intelectual de limitar seu crescimento populacional conscientemente

para viver em harmonia com as outras espécies do planeta.

A nova percepção de mundo, capaz de alcançar os parâmetros da

sustentabilidade, é uma visão holística, integrada. A ecologia profunda é uma escola

filosófica da EA que “[...] reconhece a interdependência fundamental de todos os

fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos

encaixados nos processos cíclicos da natureza” (CAPRA, 1996, p. 25). Desenvolvida

por Arne Naess (1912-2009) em meados dos anos 1970, essa escola acredita que

todas as formas de vida apresentam valor intrínseco, independentemente da sua

utilidade para os seres humanos, pois é reconhecido que, num sistema ecológico,

todas as formas humanas ou não humanas estão conectadas (NAESS, 1989).

Nesse contexto, Capra (1996, p.25) expressa que o Pensar ecológico, ou sistêmico,

“[...] concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes

dissociadas”. A ecologia profunda e o Pensar ecológico relacionam-se, pois

estimulam ações sustentáveis, incentivando uma atitude ecológica.

A ecologia profunda traz uma nova abordagem da EA, pois se diferencia da

“ecologia rasa”, superficial e antropocêntrica, que entende o ser humano como

estando situado acima ou fora da natureza (CAPRA, 1996). A “ecologia rasa” é

utilizada em atividades formais e não formais como uma suposta EA, somente

informando os indivíduos sobre curiosidades ou fatos sobre o meio, sem

contextualizar ou compreender que o ser humano faz parte do ambiente.

Em seu livro A teia da vida, Capra (1996) apresenta concepções em relação

aos pensamentos e valores enfatizados pela sociedade ocidental nos últimos

séculos. De um lado, ele mostra pensamentos e valores autoafirmativos e, de outro,

pensamentos e valores integrativos (Quadro 1). Os valores e pensamentos

autoafirmativos são aqueles que se relacionam com o antropocentrismo, enquanto

que os valores e pensamentos integrativos estão vinculados ao ecocentrismo.

34

Quadro 1 − Quadro comparativo proposto por Fritjof Capra: pensamentos e

valores antropocêntricos e ecocêntricos

Pensamento

Autoafirmativo

Integrativo

Racional

Intuitivo

Análise

Síntese

Reducionista

Holístico

Linear

Não linear

Fonte: Capra (1996, p. 27).

Valores

Autoafirmativo

Integrativo

Expansão

Conservação

Competição

Cooperação

Quantidade

Qualidade

Dominação

Parceria

Teorias propostas por Capra (1996), baseadas nos estudos de ecologia

profunda, foram utilizadas como base para o entendimento do desenvolvimento do

Pensar ecológico nos estudantes. Para Capra (1996), a mudança de paradigmas

para a construção de uma sociedade mais sustentável requer uma expansão de

valores e, dentro disso, o desenvolvimento do Pensamento ecológico, investigado no

presente trabalho, será observado por meio de sinais de expansão de valores e

pensamentos nas ações e falas dos estudantes.

As ideias de Capra (1996; 1982) baseiam-se na teoria chinesa do I Ching, em

que dois polos complementares – yin e yang − mantêm o equilíbrio dinâmico da

Terra há milhares de anos. Capra (1996) afirma que os valores integrativos e

autoafirmativos não são inteiramente bons ou ruins, respectivamente, e que o

Pensamento ecológico será alcançando quando a humanidade alcançar um

equilíbrio entre esses dois: “O que é bom não é yin ou yang, mas o equilíbrio

dinâmico entre ambos, o que é mau ou nocivo é o desequilíbrio entre os dois”

(CAPRA 1982, p.37). Para Boff (2003), as forças integrativas e autoafirmativas

atuam sinergicamente na natureza em equilíbrio e harmonia.

Caso o ser humano apenas se auto-afirmar sem se integrar, se isola e se

inimiza com os demais, sendo ameaçado ou tendo que usar mais e mais

força para se defender. Caso se integrar no todo sem se auto-afirmar, perde a

identidade e acaba desaparecendo, assimilado no todo. (BOFF, 2003, p.16)

Dessa maneira, as atitudes e falas dos participantes do CC não foram

analisadas dentro de um espectro binário bom/ruim. Assim como afirma a teoria do

35

I Ching, o Pensamento ecológico envolve o equilíbrio entre essas duas forças e a

expansão de valores e pensamentos.

A ecologia profunda, por meio do Pensar ecológico, será utilizada na presente

investigação como a maneira de abordar EA. O aperfeiçoamento do Pensar

ecológico pelas atividades propostas neste estudo será medido pelos possíveis

indicadores de mudança presentes nas falas, nos questionários e nos materiais

produzidos pelos estudantes durante os seis encontros no CC. No capítulo de

discussão dos resultados, foi possível analisar, de maneira mais complexa, os

diferentes aspectos do Pensar ecológico.

2.4 Educar pela Pesquisa

O ser humano é naturalmente curioso, com necessidade inata de conhecer.

O grande filósofo grego Aristóteles afirmou: “Todos os homens, por natureza,

desejam saber”. As crianças apresentam a curiosidade de forma ainda mais clara,

constantemente indagando familiares e professores sobre milhares de porquês. No

entanto, essa curiosidade instintiva parece apresentar uma data de validade na

escola. Quanto mais avançam os anos, mais os momentos de questionamentos em

sala de aula tornam-se escassos. Demo (2011, p.11) afirma:

[...] a criança é, por vocação, um pesquisador pertinaz, compulsivo. A escola

muitas vezes atrapalha esta volúpia infantil, privilegiando em excesso

disciplina, ordem, atenção subserviente, imitação do comportamento adulto,

como se lá estivesse para escutar e fazer o que outros lhe mandam.

O questionamento, a dúvida, a vontade de conhecer e a curiosidade são a

base da proposta do Educar pela Pesquisa. Segundo Demo (2011, p.13), o “espírito

questionador também está na base da capacidade de aprender na e da vida”.

Nessa proposta, a pesquisa é o cerne da educação e é realizada pelo

estudante com acompanhamento do professor, que apresenta papel mediador,

direcionando seus orientandos e qualificando suas produções intelectuais. O

professor que permite o protagonismo do estudante em sala de aula estabelece uma

relação de parceria na qual ambos são sujeitos. Já o professor como detentor de

conhecimento estimula o “ensino bancário” (FREIRE, 2000), em que o aluno

simplesmente recebe a informação pronta. Demo (2015, p. 2) declara que “decorre,

36

pois, a necessidade de mudar a definição do professor como perito em aula, já que a

aula que apenas ensina a copiar é absoluta imperícia”. O ensino bancário, da cópia

subalterna e da decoreba, é contrário aos fundamentos do Educar pela Pesquisa,

pois percebe aluno e professor como objetos. Para Moraes (2012, p. 99):

A educação pela pesquisa, superando as limitações da aula tradicional, cópia

da cópia, pretende a transformação dos alunos de objetos em sujeitos da

relação pedagógica, envolvendo-se individualmente e em grupos em

reconstruções e produções, atingindo uma nova compreensão do aprender

tanto para os alunos como para os professores.

Para a proposta do Educar pela Pesquisa, a curiosidade e o interesse dos

estudantes devem ser estimulados constantemente pela escola. Lima (2003, p. 11)

aponta: “Investigar em sala de aula pode, por exemplo, ser um dos modos de

auxiliar os estudantes a entender que aprender não é atitude restrita a uma fase da

vida, mas é sim atitude inerente ao próprio ato de viver”. Nesse sentido, o ato de

pesquisar não é atividade esporádica, mas base dos processos de ensino e

aprendizagem. Para Demo (2015, p.12), a “[...] pesquisa precisa ser internalizada

como atitude cotidiana, não apenas como atividade especial, de gente especial, para

momentos e salário especiais”.

Sabemos que toda solução inicia com um problema e que toda pesquisa inicia

com uma dúvida, um questionamento. Moraes et al. (2012, p. 17) confirmam que

“[...] o questionamento é a mola propulsora da pesquisa em sala de aula”. Na

proposta do Educar pela Pesquisa, a pergunta transforma-se em questionamento

reconstrutivo. O questionamento reconstrutivo é a primeira etapa do processo de

pesquisa e ocorre quando o estudante apresenta um problema a partir de seus

conhecimentos prévios, suas vivências. Para Moraes et al. (2012, p. 13):

É importante que o próprio sujeito da aprendizagem se envolva nesse

perguntar. É importante que ele mesmo problematize sua realidade. Só assim

as perguntas terão sentido para ele, já que necessariamente partirão de seu

conhecimento anterior.

Com base em uma dúvida inicial do estudante, ou grupo de estudantes, o

professor mediador estimula a busca das respostas e, dessa maneira, inicia-se um

processo no qual o professor auxilia o aluno a aprender a aprender. Conforme Lima

(2012, p. 209): “Reconstruir teorias, contraler autores, exercitar − de modo

37

permanente − o questionamento reconstrutivo é forma de ultrapassar o aprender em

direção ao aprender a aprender”.

No ensino tradicional, muitas vezes uma aula em que os alunos interrompem

o professor com diversas perguntas é vista como uma aula confusa, desorganizada,

barulhenta. No entanto, na proposta do Educar pela Pesquisa, o questionamento

reconstrutivo – primeira etapa dessa proposta – é a única maneira de aprender.

Como afirma Moraes et al. (2012, p. 14): “Questionar é criar as condições de

avançar”.

Para que algo possa ser aperfeiçoado, é preciso criticá-lo, questioná-lo,

perceber seus defeitos e limitações. É isso que possibilita pôr em movimento

a pesquisa em sala de aula. O questionar se aplica a tudo que constitui o ser,

quer sejam conhecimentos, atitudes, valores, comportamentos e modos de

agir. (MORAES et al., 2012, p. 13)

Essa mudança do formato de sala de aula muitas vezes é entendida como um

desafio para o professor. Conforme Frison (2012), o professor utiliza o

questionamento reconstrutivo como forma de mediar novas reflexões e

argumentações.

O questionamento inicia a partir das vivências do estudante, e é preciso que

ocorra a construção de argumentos para preencher as lacunas dos seus

conhecimentos. Para responder as suas perguntas, os estudantes precisam de

auxílio, não somente do professor. As informações que auxiliarão os estudantes a

argumentar podem ser originadas de livros e da Internet, ou de estudo empírico,

como entrevistas, experiências e observações diretas de fenômenos. Conforme

Moraes (2012), as respostas aos questionamentos dos estudantes vêm deles

mesmos, mas precisam estar ancoradas em argumentos de pesquisadores que já

estudaram determinado assunto. O autor chama isso de interlocução teórica: “[...]

bons argumentos são ancorados em dados da realidade” (MORAES, 2012, p.98).

A construção de argumentos, segunda etapa da proposta do Educar pela

Pesquisa, é fundamental para avançar na aprendizagem. Conforme Lima (2003, p.

81), “[...] o exercício de argumentar em sala de aula é ato essencial como forma de

os alunos refazerem suas ideias com maior clareza e precisão num processo que

visa à qualificação destas ideias”.

O conhecimento conquistado por meio da leitura crítica, da busca de novas

informações, de entrevistas ou observações deve ser compartilhado com a

38

comunidade escolar. Segundo Moraes et al. (2012, p. 16): “Produzir argumentos é

envolver-se numa produção. É ir aos livros, é contatar pessoas, é realizar

experimentos. É, finalmente, expressar os resultados em forma de uma produção,

geralmente escrita”. A terceira etapa do Educar pela Pesquisa não precisa

necessariamente ser realizada por meio da construção de material escrito, mas pode

desenvolver-se, por exemplo, por apresentação oral ou construção de material

lúdico. Lima (2003) expressa que o professor direciona maneiras para o aluno

desenvolver os seus argumentos oralmente ou por escrito.

A comunicação não é somente pura verbalização dos novos entendimentos, é

também abrir espaço em sala de aula para que os estudantes possam receber

críticas construtivas de seus colegas, permitindo a construção e reconstrução do

conhecimento. Moraes (2012) salienta a importância da comunicação dos resultados

do processo de pesquisa como forma de validação na comunidade escolar: “O

diálogo crítico pode constituir-se em elemento de integração e mediação na

utilização da pesquisa em sala de aula” (MORAES, 2012, p. 101).

O desafio da atividade realizada em grupo é associado à capacidade de o

estudante comunicar-se, expressar seus pontos de vista e escutar o dos outros. “O

grupo por excelência é um local para o desenvolvimento de capacidades

argumentativas orais. Nele a linguagem é exercitada.” (MORAES, 2012, p. 100). Por

essa razão, a pesquisa valoriza o trabalho individual tanto quanto o trabalho em

grupo, e entende que determinados momentos do processo de pesquisa demandam

essas diferentes abordagens.

[...] A aprendizagem na educação pela pesquisa ocorre tanto em grupos

como na atuação individual, atingindo-se em cada tipo de envolvimento fins

específicos. Há momentos em que o grupo concentra as atenções. Noutras

oportunidades o foco é o sujeito em sua atuação individual. (MORAES, 2012,

p. 100)

A argumentação, o diálogo crítico e a comunicação, partes da pesquisa,

estimulam a autonomia dos estudantes. Para Frison (2012, p. 107):

O aluno, nesse fazer, precisa se sentir motivado, rompendo as barreiras do

medo, caminhando em busca da autorrealização, da autonomia, da

capacidade de expressão, da sua transformação em sujeito da própria

prática, da própria história.

39

A confiança em si mesmo como um ser competente em buscar as respostas

para seus questionamentos estimula o estudante a continuar o processo de

pesquisa. Um aluno autônomo sente-se desafiado pelo ensino e estimulado a

aprender. Demo (2011) afirma que a educação é capaz de transformar o aluno de

objeto para sujeito, principalmente pela formação de competência.

Um estudante com autonomia estabelece uma nova relação com seu

professor, pois, agora, ambos como sujeitos são parceiros de pesquisa. Para Frison

(2012, p. 106), “[...] educar pela pesquisa exige um novo posicionamento tanto do

aluno como do professor”. Moraes (2012) considera que o processo de pesquisa

muda a maneira como o professor entende o aluno, pois aquele consegue ver esse

como um sujeito com capacidade de pensamento próprio. No momento em que o

professor permite ao estudante assumir seu papel como protagonista em sala de

aula, o professor assume uma postura de mediador do processo de aprendizagem, e

não a de detentor da informação e fonte de todo o conhecimento.

Na educação pela pesquisa o professor cria espaços efetivos para o aluno

questionar, argumentar e escrever, entrelaçando conteúdos escolares e

realidade, num processo que tem no diálogo o elemento integrador de tais

princípios, visando à realização de aprendizagem com qualidade formal e

política. (LIMA, 2003, p. 195)

Finalmente, o Educar pela Pesquisa propõe a transformação do estudante em

sujeito cidadão, crítico e consciente. Pesquisar em sala de aula permite o

desenvolvimento de características nos estudantes que serão úteis para sua vida,

para seus próximos desafios. Segundo Lima (2012, p. 205):

O questionamento reconstrutivo, a formulação pessoal, a capacidade de

analisar/interpretar e a competência argumentativa são algumas das atitudes

possíveis de incorporar-se ao acervo cognitivo do sujeito, do qual ele vai

lançar mão para realizar aprendizagens futuras.

O Educar pela Pesquisa apresenta como proposta um estudante protagonista,

que juntamente com seu professor-mediador constrói conhecimentos por meio do

questionamento reconstrutivo. Frison (2012, p. 114) aponta: “Pesquisar transforma-

se no grande mecanismo de uma nova proposta educacional, envolvendo

professores e alunos num processo de questionamento, construção e reconstrução”.

Trabalhar em conjunto significa muito nessa abordagem em que educadores e

40

educandos seguem e aprendem juntos. “A realidade está em constante

transformação. Assumir-se como sujeito nessa transformação é assumir o papel de

agente histórico.” (MORAES et al., 2012, p. 20).