Psicologia: Teoria e Pesquisa

Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

Comportamento Humano e Recursos Naturais:

Qualidade e Disponibilidade da Água Avaliadas pelos Usuários1

Ariane Kuhnen2

Universidade Federal de Santa Catarina

Rafaella Lenoir Improta

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Scheila Machado da Silveira

Universidade de São Paulo

RESUMO - A pesquisa buscou conhecer as representações da água em cidades de São Paulo e Santa Catarina. Foram realizadas

296 entrevistas estruturadas com uso de questionário elaborado a partir de eixos temáticos, categorias e variáveis. Para análise

dos resultados, realizou-se a exploração textual dos questionários, reconhecendo os núcleos dos discursos e suas características,

agrupadas por semelhança de conteúdo. A maioria dos entrevistados indica a água como fundamental para a sobrevivência, sendo

suficiente no momento atual, porém temem pela sua indisponibilidade no futuro. Apontam as ações humanas como principal

responsável pela situação. Conclui-se que os entrevistados questionam os modos de vida e de produção atual, a organização

da sociedade e, por consequência, chamam a atenção para o modo insustentável de consumo de água.

Palavras-chave: água; percepção; psicologia ambiental.

Human Behavior and Natural Resources:

Quality and Availability of Water as Evaluated by Users

ABSTRACT - The research aimed to know the representations of water in some cities in Sao Paulo and Santa Catarina. Two

hundred and ninety six structured interviews were conducted using a questionnaire elaborated on themes, categories and

variables. In order to analyze the results, textual exploration of the questionnaires was performed identifying the discourse

nuclei and their characteristics, grouped by content similarity. The majority of respondents indicated water as fundamental to

survival. They also affirmed that it is currently sufficient, but they fear its unavailability in the future. They say that human

actions are primarily responsible for this situation. It is concluded that the respondents question the ways of life and production

nowadays, society organization and, consequently, they call attention to the unsustainable way of water consumption.

Keywords: water; perception; environmental psychology.

A água é um bem extremamente fundamental para a so-

brevivência de todo o planeta. Ao longo da história humana,

o ser humano sempre necessitou de água. Porém, diferente-

mente dos outros seres vivos, o ser humano também necessita

desse recurso para garantir o desenvolvimento de suas ativi-

dades produtivas. Em algumas, muito explicitamente, como,

por exemplo, na agricultura; já em outras atividades, como

na indústria ou pecuária, a necessidade da água se apresenta

um pouco mais implícita (Trigueiro, 2005).

Além disso, a qualidade da água pode ser uma medida

que diagnostique o estado de conservação do ambiente como

um todo, já que por meio de sua análise se verifica o grau

de erosão do solo, os lançamentos orgânicos, a poluição por

1 Apoio financeiro: Ministério da Saúde – FUNASA. Colegas colabo-

radores: Pedro Roberto Jacobi, Roberto Moraes Cruz, Fernanda G.

Müller, Guilherme Baldo e Maisa M. Hortal. Origem do Trabalho:

Pesquisa realizada para o Ministério da Saúde – FUNASA – Programa

de Pesquisa em Saúde e Saneamento, sob o título Representações e

Práticas Sociais Ligadas à Água – REÁGUA.

2 Endereço para correspondência: Universidade Federal de Santa Catari-

na, Departamento de Psicologia, Laboratório de Psicologia Ambiental.

Florianópolis, SC. CEP 88040-970. Fone: (48) 3721-8574; Fax: (48)

3721-9283. E-mail: ariane@cfh.ufsc.br.

esgotos e, inclusive, a poluição atmosférica. Não por outra

razão, as bacias hidrográficas são atualmente utilizadas como

unidades de planejamento de gestão ambiental (Freitas, 2000;

Graff, 2000).

Ocorre que o comportamento humano é considerado a

maior causa de deterioração ambiental. A utilização desre-

grada do meio ambiente como recurso ao longo dos séculos,

agravada com o crescimento populacional, semeou e deu fru-

tos à crise ambiental contemporânea, que não é uma crise do

ambiente e sim uma crise das pessoas-nos-ambientes (Clark,

1995, Oskamp, 2000; Pinheiro, 1997; Pol, 1993; Stern, 2000).

Além disso, a superpopulação humana exige cada vez mais

recursos para sua sobrevivência (Corral-Verdugo, 2001).

Incluído nesse panorama está o uso insustentável do recurso

água nas atividades humanas, comprometendo sua qualidade

e preocupando por sua iminente escassez (Corral-Vedugo,

2001; Oskamp, 2000; Trigueiro, 2005). Por esse fato, o tema

da relação com a água é bastante presente atualmente na so-

ciedade, tanto na comunidade acadêmica quanto nos demais

segmentos. As questões buscadas e tratadas pelas Ciências

Humanas agrupam-se em torno de temas como o papel das

percepções, representações, das dimensões individuais e

socioculturais e das práticas cotidianas em torno do tema da

453

A. Kuhnen & cols.

água. Alguns estudos vêm sendo realizados buscando com-

preender esses fenômenos. Dentro desse escopo encontra-se

esta pesquisa.

Segundo Corral-Verdugo, Armenta, Urías, Cabrera e

Gallego (2002) e Vargas e Paula (2002), as atitudes, informa-

ções e expectativas dos usuários da água são fundamentais

para garantir uma gestão sustentável dos recursos hídricos.

Sendo assim, para que se possa envolver os usuários no pro-

cesso de gestão dos recursos hídricos é necessário entender

a maneira como percebem e interagem com o ambiente.

Segundo Corral-Verdugo (2001, 2002, 2003), as motivações

para economia estão entre os preditores psicológicos de

conservação de água significativos de ações pró-ambientais.

Essas motivações podem ser agrupadas em três instâncias: a

água é economizada para cooperar com alguma campanha

de conservação; para pagar menos pelo recurso; ou ainda,

devido à punição pelo consumo excessivo. Cabrera, Gallego

e Lomeli (2002) e Corral-Verdugo (2002) apontam variáveis

demográficas e contextuais que influenciam na economia de

água, tais como sexo, lugar de origem, escolaridade, renda e

conhecimento ambiental.

No que diz respeito à percepção ambiental do recurso

água, Vargas e Paula (2003) concluem que apesar de existi-

rem estudos objetivando conhecer a percepção da água, em

geral tais estudos focam aspetos fragmentados da relação

que temos com o recurso água. Buscando dar amplitude à

temática, esses autores verificaram que a percepção da água

é marcada pela falta de conhecimentos acerca de mananciais

de abastecimento, do tratamento, da legislação e mesmo do

consumo familiar e do custo da água.

Ribeiro e Galizzoni (2003) investigaram os usos locais

da água para compreender de que forma tais usos dialogam

ou conflitam com as leis e técnicas propostas pelas agências

reguladoras do recurso. Em suas conclusões, referem que

qualidade e sensibilidade estão associadas também à cap-

tação. A boa água, ou água fina é conseguida em brotos,

olhos d’água, nascentes preservadas, com mato em volta,

ou surge sobre pedras, possuindo sentido daquilo que é

puro e intocado, nascido da terra. Dessa forma, as distintas

hierarquias de usos das águas estão relacionadas à disponi-

bilidade de fontes e de sua qualidade: existe água para beber,

para consumo animal, para lavar roupa e regar. Vale dizer

que há uma percepção de escassez que pode ser, ao mesmo

tempo, qualitativa e quantitativa. Qualidade aí faz relação

com classificações culturais, captação e partilha; por isso o

importante é zelar prioritariamente pelas pequenas águas, não

as grandes; estas últimas estão fora do entendimento que a

população costuma conceber para a ação humana. Mesmo na

escassez, há resistência à idéia de armazenar água. Inclusive,

o acesso à água corrente e nascente está associado à própria

ideia de um direito natural de todos.

O que esses e outros estudos parecem advertir é que face

à amplitude dos problemas relacionados á água, a preocupa-

ção maior da época contemporânea parece ser a questão da

natureza dentro da esfera interrogativa sobre a relação cons-

truída entre os seres humanos e o ambiente. A preocupação

com a água talvez seja um dos símbolos mais prementes de

uma mutação necessária na relação do ser humano com esse

recurso. A gestão dos recursos hídricos tem sido identificada

como a questão de maior poder integrador entre as questões

ambientais e a sociedade. O ano de 2005 marcou o início da

Década Internacional da Água para a Vida, que visa reduzir

pela metade, até 2015, o número de pessoas sem acesso à água

potável e ao saneamento básico, e acabar com a exploração

insustentável dos recursos hídricos.

Mas, infelizmente, o distanciamento entre ciência,

tecnologia e políticas públicas faz com que as atitudes e

os comportamentos da população venham sendo avaliados

pelas autoridades e serviços públicos a partir de estereótipos

que consideram as reações individuais relativas ao uso da

água como indiferença, ignorância e desperdício, embora o

olhar devesse combinar estratégias político-tecnológicas e

sócio-comportamentais. A base desta pesquisa ancora-se no

postulado de que, para intervir no segundo plano, devem ser

identificados os determinantes dos comportamentos que se

quer manter ou modificar em relação aos recursos naturais

(Corral-Verdugo, 2003). Portanto, organizou-se o estudo em

torno do objetivo de investigar processos subjacentes aos

conhecimentos e comportamentos relativos ao abastecimento

de água, buscando trazer à tona as representações sociais de

seus usuários.

Sendo assim, este estudo aponta para uma dimensão

onde se inscrevem junto às representações outros fenômenos

psicológicos, como: crenças (conceitos), motivos (valores),

atitudes (avaliação), habilidades (ação) e normas (ética).

Esse conjunto de fenômenos culmina, então, por promover

representações sociais muitas vezes paradoxais, ora am-

bientalmente antropocêntricas, ora ecológicas e relevantes

para que se inscrevam novos modelos de relação entre a

humanidade e o ambiente. Esse encontro de novas e velhas

idéias num movimento dialético é próprio do fenômeno

humano chamado por Moscovici (1981, 1989) de Repre-

sentação Social. Enquanto imagens, opiniões e atitudes

somente traduzem a posição e a escala de valores de uma

informação circulante na sociedade, representações ainda

produzem comportamentos e se relacionam com o meio. É

um conhecimento espontâneo, do senso comum e que orienta

a comunicação, servindo de interação com o mundo e com

os outros. O conceito de representação social pressupõe

que o próprio processo de representação constrói o objeto

de representação, ou seja, é produto e processo. Portanto,

vale lembrar que meio ambiente, por se tratar de um tema

complexo, apresenta-se em representações não regidas pelo

princípio da não-contradição (Castro, 2003). Um dos desafios

talvez seja, entendendo como se dá esse processo, intervir

conciliando e articulando ideias que estão mais perto ou mais

longe dos ideais ecológicos.

Método

Participantes

O critério de escolha dos participantes foi essencialmen-

te serem usuários dos serviços de abastecimento de água.

Para definir o tamanho da amostra, optou-se pelo critério

psicométrico usado para escalas de atitude, o qual busca

identificar o número de respondentes necessários para gerar

um grau de saturação do fenômeno ou característica medida,

454

Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

Comportamento Humano e Recursos Naturais

ou seja, quando os dados capturados pelo instrumento de

pesquisa começam a se repetir ou reduzir significativamente

sua variabilidade. O processo de saturação se inicia quando

a quantidade de itens de um questionário é multiplicada por

uma escala que varia de seis (mínimo) a 10 (ótimo) (Pasquali,

1999). Para esta pesquisa, utilizou-se o critério mínimo de

seis, multiplicado pela quantidade de itens (47), prevendo

a necessidade de aplicar 282 questionários para se alcançar

o objetivo proposto. Entretanto, foram entrevistados 296

usuários.

Instrumento

O presente estudo utilizou como principal instrumento a

entrevista estruturada. Para sua construção, algumas etapas

foram seguidas. A primeira se dedicou à definição do cons-

truto, ou seja, à formulação teórica que definiu e explicou as

características e a natureza do fenômeno psicológico a ser

pesquisado – representação da água.

A segunda etapa foi de elaboração do questionário. Este

foi composto por perguntas abertas e fechadas. Realizou-se o

processo de definição constitutiva com a elaboração de cate-

gorias, que foram definidas e valoradas. Um passo relevante

na fase de criação das categorias foi o processo de definição.

Atribuiu-se significado e valor de uso a cada categoria,

facilitando, dessa forma, a observação de seus atributos, o

que culminou na formulação das questões (itens) que tinham

como objetivo capturar a magnitude de suas variáveis para

as diferentes categorias pré-estabelecidas.

Em seguida, definiram-se as variáveis mais importantes

ou mais significativas que representavam a dimensão de cada

uma das categorias. Nesse processo, observou-se o campo

semântico em estudos semelhantes e foram consultados pro-

fissionais da área de meio ambiente. A Tabela 1 apresenta as

categorias e as variáveis correspondentes.

O questionário final foi criado a partir da decomposi-

ção das propriedades do construto a fim de garantir que as

perguntas realizadas se enquadrassem nas categorias. Com

os itens do instrumento definidos e alocados, foi realizada

inicialmente a análise semântica, que teve como objetivo

verificar se todos os itens eram compreensíveis para uma

amostra dos membros da população à qual o instrumento se

destinava. Buscou-se, então, encontrar a melhor forma de

perguntar, a melhor proposição para as finalidades de quem

iria responder.

Partiu-se para a terceira etapa - a análise de conteúdo.

Almejou-se confrontar as hipóteses contidas no construto

com a opinião de juízes (experts: três especialistas, dois

que possuíam experiência na elaboração de questionários e

um com experiência no assunto em estudo). Mantiveram-se

os itens com 80% de concordância no questionário piloto.

Quando o percentual de concordância ficou entre 60% e 80%,

o item foi modificado, sendo os itens com menos de 60% de

concordância desprezados.

A quarta etapa do processo de avaliação do instrumento

foi a aplicação piloto do questionário em uma cidade localiza-

da na região metropolitana de Florianópolis. A escolha dessa

cidade garantiu diversidade dos participantes da população

que seria trabalhada. A validade empírica teve como finali-

dade verificar se a medida, agora em forma de questionário,

era comunicável e pertencente ao grupo semântico da popu-

lação. Após a aplicação do piloto foram realizados ajustes ao

questionário, alterando ou retirando itens que se mostraram

confusos ou incompreensíveis para os entrevistados.

Escolha das cidades

Os critérios para a escolha das cidades seguiram, pri-

meiramente, a orientação do órgão financiador da pesquisa.

Além disso, buscou-se contemplar contextos sociais distintos

Tabela 1. Categorias e variáveis utilizadas na elaboração do questionário.

Categorias

Significado da água

Simbologia da água: expressa meios para avaliar o significado ou a

importância do recurso água para o indivíduo no âmbito doméstico

e societal.

Importância da água

Variáveis

Geral

Para saúde das

pessoas

Para vida no planeta

Quantidade

Percepção da disponibilidade da água: expressa como o indivíduo

discrimina a quantidade, as fontes e recursos por meio dos quais a

água está disponível em âmbito doméstico e societal.

Fontes disponíveis

Pessoal

Social

Consciência em relação ao futuro da

disponibilidade da água

Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

455

A. Kuhnen & cols.

(rural e urbano), restringindo-se às cidades beneficiadas por

sistemas de abastecimento de água por rede, que faziam parte

de comitês de bacias hidrográficas, e que tinham reconheci-

mento de atuação da sociedade civil e científica com projetos

ambientais (ONGs, outros projetos de pesquisa e extensão

universitários etc.). Além disso, essas cidades deveriam estar

situadas geograficamente de tal forma que apresentassem

condição logística para a pesquisa. Dessa forma, as cidades

escolhidas no estado de Santa Catarina foram: Santa Rosa

de Lima, Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado,

Balneário Camboriú e Joinville. Já no estado de São Paulo,

as cidades escolhidas foram: São Paulo (bairro do Butantã),

Embu das Artes e Taboão da Serra. A escolha de cidades em

diferentes contextos populacionais e regionais permitiu que

fossem comparadas realidades diversas.

Procedimento

Os participantes foram entrevistados em suas residências

ou em vias públicas, como praças ou no comércio. Adotou-

se a estratégia de conduzir a entrevista com uma dupla de

pesquisadores, sendo um destes responsável pelos questio-

namentos e o outro pelas anotações no instrumento.

Análise de dados

O trabalho de análise dos dados iniciou pela exploração

textual dos questionários, em que se buscou delinear os temas

presentes no texto, reconhecendo os núcleos dos discursos,

bem como suas principais características. As respostas obti-

das com base nas entrevistas definiram o campo semântico

do estudo. Posteriormente, essas respostas foram analisadas

e agrupadas por semelhança de conteúdo. Após a definição

das diferentes características observadas para cada questão,

os dados passaram por tratamento estatístico através do Pro-

grama SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Com o referido software, foram feitas análises descritivas,

bem como cruzamentos entre dados de cada estado, grupos de

cidades e as diferentes características observadas na amostra

para cada questão.

Resultados

Para a análise dos dados, inicialmente, as respostas foram

agrupadas em termos de características sócio-demográficas.

Em seguida, foram analisados os dados referentes às repre-

sentações do recurso água.

Dados sócio-demográficos

A amostra da pesquisa foi constituída de 296 responden-

tes, sendo 44,7% homens e 55,3% mulheres. Mais da metade

dos participantes era casada (55,3%) e 36,9% estava acima de

45 anos. Os anos de escolaridade variaram entre 8 e 14 anos.

A maioria trabalhava em atividades do setor privado, com

renda variando entre 3 a 10 salários mínimos alcançados pelo

casal (39,7%), e possuía residência própria. Somente 13,2%

da amostra morava há menos de 5 anos no local.

As representações do recurso água

Os demais itens do questionário foram tratados optando-

se inicialmente por agrupar as cidades por macrotendência,

ou seja, o comportamento da amostra total e da amostra por

estado. Em seguida, uma segunda análise foi executada,

chamada de microtendência, onde optou-se por agrupar as

cidades em metrópoles, semi-urbanizadas e rurais. Esses

agrupamentos seguiram a tendência de considerar metrópole

o conjunto de cidades que exercem influência funcional, eco-

nômica e social sobre as cidades menores. São consideradas

como cidades semi-urbanas aquelas localizadas próximas

a uma metrópole, muitas vezes servindo como cidades-

dormitório, em que a atividade econômica está geralmente

baseada no comércio e na prestação de serviços. Já as cidades

localizadas em região rural se caracterizam por terem na

agropecuária a principal atividade econômica, grande parte

de seus moradores residirem fora do perímetro urbano e

apresentarem baixa densidade populacional.

No que diz respeito à categoria simbologia da água,

de modo geral a água, enquanto recurso, foi percebida pela

amostra como um tema essencial para o presente e o futuro,

tanto no âmbito doméstico quanto societal. Tal representação

está sedimentada em noções valorativas e de direitos. Para

a amostra geral, a água simbolicamente foi definida a partir

da avaliação do significado dado tanto no nível local quanto

global. O mais importante significado dado à água se liga a

temas relativos à ‘sobrevivência’ (49% da amostra), definida

pela importância dada à água como necessária, essencial e

fundamental para a qualidade de vida. Também nessa ca-

tegoria surgem como relevantes as atividades relativas ao

‘cotidiano’ (32% da amostra), como utilização do recurso

em tarefas diárias de limpeza, alimentação, entre outras.

Comparando o significado da água com os dados demo-

gráficos, homens e mulheres, jovens e adultos, na mesma

proporção, percebem a água como ligada à manutenção

da sobrevivência – ou seja, as variáveis demográficas não

exercem significativa influência.

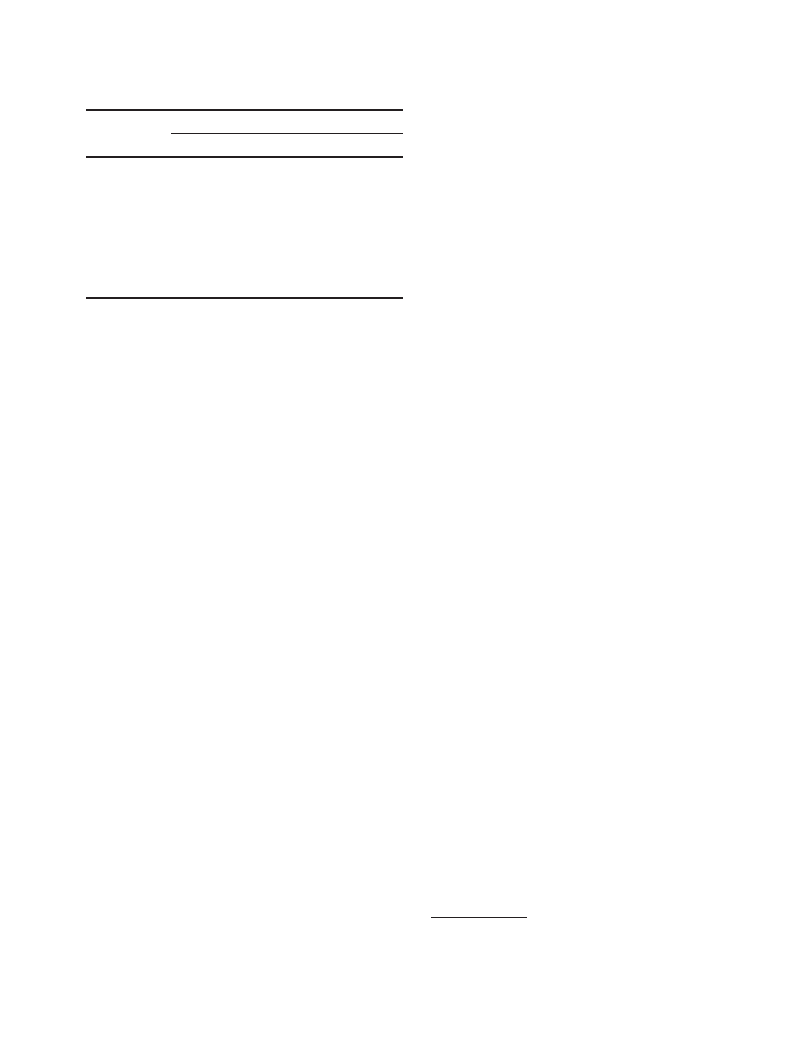

Observando-se os dados da Tabela 23, decompostos por

microtendência (desde as cidades mais urbanizadas até as

rurais), vê-se maior incidência de valoração do modo de

vida cotidiana como dependente do uso da água assim como

o recurso é indicado como essencial à sobrevivência. Essas

são as duas categorias (cotidiano e sobrevivência) que se

sobressaem, indistintamente, em relação às outras, nas três

regiões. Para os moradores da região metropolitana essas

duas categorias apresentaram pesos semelhantes (42% para

sobrevivência e 46% para cotidiano), o mesmo não ocorrendo

para os moradores das regiões semi-urbanas e rurais. Para

esses dois últimos grupos de moradores, chama atenção que

a sobrevivência ligada ao recurso água é mais fortemente

3 A soma percentual aqui e em outras tabelas subsequentes excede 100%

já que certas perguntas do questionário possibilitavam resposta múltipla

e alguns respondentes citavam mais de uma alternativa. Dessa forma,

o discurso dos respondentes foi classificado em mais de uma unidade

de análise na categorização do discurso.

456

Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

Comportamento Humano e Recursos Naturais

Tabela 2. Porcentagem de respostas da amostra por grupo de cidades na

categoria analítica Simbologia da água.

Respostas

Finitude

Boa qualidade

Má qualidade

Natureza

Sobrevivência

Cotidiano

Metropolitana

3

9

4

10

42

46

Região

Semi-urbana

10

10

4

12

50

24

Rural

5

10

5

5

65

22.5

marcada em contraposição à importância da água para as

atividades cotidianas (50% e 24%, respectivamente, para os

moradores das regiões semi-urbanas; 65% e 22,5%, respec-

tivamente, para os moradores das regiões rurais).

Comparando esses dados com os da amostra toda (macro-

tendência), conclui-se que tal detalhamento (por microten-

dência) oportunizou o entendimento de que a representação

da água apresenta nuances consideráveis por região. Pode-se

inferir que os moradores das regiões menos urbanizadas es-

tejam mais sensibilizados que os da região mais urbanizada

quanto à vinculação do recurso água à sobrevivência.

Nos parece que a água associada ao conforto cotidiano,

seja pela disponibilidade do serviço de abastecimento (infra-

estrutura técnica de redes e estações de tratamento) e/ou

pelas possibilidades de lazer (parques aquáticos, piscinas),

assim como recurso vital e patrimonial comum, suscita um

caráter ambíguo, já que associa benefícios (uso) e preserva-

ção (economia).

A dimensão avaliativa e normativa da água pode ser

sentida em trechos destacados do discurso dos usuários ao

responderem à questão: O que lhe vêm à cabeça ao se falar

em água? Os entrevistados afirmaram: “Quando acordo

eu agradeço por ela existir”; “Sem água, o que seria de

nós?”; “A maior riqueza do mundo é a água”; “Saúde,

vida, sem água não nasce nada”; e “Água significa tudo,

sobrevivência, vida”.

A segunda categoria analisada refere-se à percepção

da disponibilidade da água que recebem em sua casa, em

termos de discriminação da quantidade, assim como das

fontes e recursos por meio do qual a água está disponível

em âmbito doméstico e societal. Do total da amostra [Santa

Catarina (SC) e São Paulo (SP) juntos], 89% responderam

afirmativamente quanto à suficiência. A análise por macro-

tendência mostra que entre os paulistas, 98% consideram

suficiente a água que chega em suas casas, enquanto 81%

dos catarinenses assim percebem a suficiência do recurso.

Em SC, 19% dos entrevistados não concordam que seja

suficiente e em SP, 2%. Esses dados demonstram uma ava-

liação distinta entre os estados quanto à discriminação de

suficiência da água que recebem em suas residências, sendo

os paulistas os mais satisfeitos. Os dados por microtendência,

sobre a afirmação de ser suficiente a água que chega em suas

casas, são os seguintes: região rural 98%, semi-urbana 82%

e metrópole 95%.

Já em termos de disponibilidade do recurso no futuro,

77% da amostra total demonstra descrédito no futuro, ou

seja, são pessimistas, crêem que não haverá água suficiente.

No entanto, 23% da amostra é otimista em relação ao futuro,

apostando que o recurso não faltará.

A partir desse resultado, “pessimistas” e “otimistas” fo-

ram distribuídos de forma mais detalhada, buscando entender

como cada uma das tipologias vinculava a percepção do

suprimento de água ao próprio recurso ou ao comportamento

humano. Dessa forma, entendeu-se por pessimista em relação

ao recurso, os usuários que percebiam a escassez ou sua dimi-

nuição ao longo do tempo. Na fala de um dos entrevistados é

possível identificar o padrão de tal discurso: “A água vai aca-

bar, pois o planeta vem sofrendo com as catástrofes naturais,

mudanças climáticas”. Já entre os pessimistas em relação

ao comportamento estão os sujeitos que responsabilizam as

ações humanas pela escassez. Alegam que o desperdício, o

descaso com a natureza, a superpopulação, a falta de educa-

ção e de fiscalização são os principais itens indicativos de

problemas comportamentais que acarretam em fragilidade

e escassez do recurso. Esse grupo apresenta discursos nos

quais alegam: “Têm que cuidar mais, se tivessem cuidado

da água essa seria pura, seria tudo diferente”.

No grupo dos otimistas em relação ao recurso estão os

usuários que percebem abundância do recurso, atestado por

afirmações como: “Pode diminuir, mas não vai acabar”. Os

otimistas em relação ao comportamento o percebem como

responsável pela conservação da água. Nesse grupo há uma

crença nas possibilidades educativas e tecnológicas para

superar ou melhorar a situação. O discurso recorrente é o de

que a educação pode diminuir problemas futuros relativos

à água: “O pessoal cuida da nascente, porque se desmatar

prejudica. São conscientizados”; “Se as pessoas mudarem a

atitude delas..., acho que sim, porque afinal quem vai querer

consumir água suja, tóxica?”.

Finalmente, os dados se apresentam dessa forma: dentre

os entrevistados, são pessimistas em relação ao recurso,

37,8% do grupo, e pessimistas em relação ao comportamen-

to, 71,6%4. São otimistas em relação ao recurso, 35,8%; já

são otimistas em relação ao comportamento, 53,7% desse

grupo5.

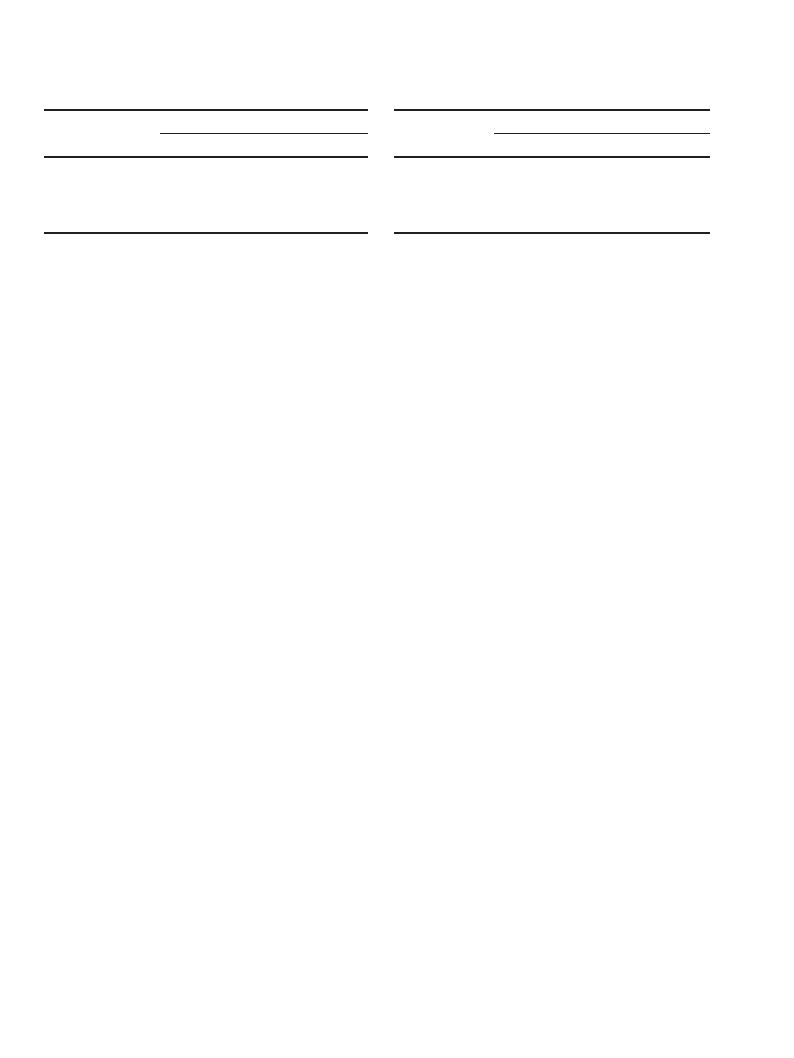

Como se pode observar nas tabelas 3 e 4, mantém-se na

análise por microtêndencia a avaliação pessimista em relação

à disponibilidade do recurso no futuro, e tanto pessimistas

quanto otimistas das três regiões (metropolitana, semi-urbana

e rural) ancoram no comportamento humano a percepção da

causa da insustentabilidade do recurso. Na área semi-urbana,

68,1% , na metropolitana, 71,8% e na região rural, 88% dos

entrevistados são pessimistas em relação ao comportamento.

E os otimistas em relação ao comportamento estão assim

distribuídos: 33% na região semi-urbana, 56,3% na região

metropolitana e 73,3% na região rural.

Essa argumentação vai ao encontro de resultados de estu-

dos em psicologia ambiental (Pinheiro, 1997; Oskamp, 2000;

4 Os dados totalizam mais de 100% em função de respostas que atribuem

argumentos pessimistas para recurso e também para comportamento.

5 Os dados não totalizam 100% porque alguns usuários responderam que

haveria disponibilidade do recurso no futuro, entretanto não argumentam

sua visão.

Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

457

A. Kuhnen & cols.

Tabela 3. Porcentagem de respostas da amostra por grupo de cidades, na

categoria analítica Percepção da disponibilidade da água (pessimistas)

Pessimista em relação

ao recurso

Pessimista em relação

ao comportamento

Região.

Metropolitana Semi-urbana

38.5

39.5

71.8

68.1

Rural

28

88

Pol, 1993). Esses autores chegaram a conclusão de que a crise

ambiental contemporânea se deve ao uso desregrado dos

recursos naturais, estruturando não uma crise do ambiente,

mas sim uma crise das pessoas nos ambientes. Observa-se,

em algumas falas dos entrevistados, essas constatações: “A

minha geração só estragou a água. A minha filha não terá

mais água potável” (pessimista quanto à suficiência de água

no futuro); “Porque o povo brasileiro está se conscienti-

zando, tem mais economia” (otimista com o futuro). Mas a

dúvida cede, dando lugar para a crença na tecnologia, para

esse otimista: “Não sei, devido à evolução pode até não faltar

porque a tecnologia pode dar conta disso”.

Discussão

A partir dos dados pode-se constatar que o discurso dos

usuários está baseado numa construção subjetiva complexa

da água. As representações evidenciadas foram construídas

em função de dimensões temporais e espaciais, ligadas à

experiência pessoal. A categorização do discurso aponta

para elementos demonstrativos de que as representações

asseguram a organização e estruturação do real, compondo

as representações sociais da água.

A sobrevivência aparece com o status de uma represen-

tação que se evidencia entre as demais e, afirmando-se como

uma representação circulante, a manutenção da sobrevivência

implica numa reconsideração notável nas práticas. Ao mesmo

tempo, por considerar a água não apenas como recurso, mas

como meio de vida, os resultados sugerem aos gestores o

anseio da população de ver equacionado o frágil equilíbrio

entre as exigências econômicas e a preservação ambiental.

Infere-se que a inter-relação de diferentes elementos, que

não podem ser pensados separadamente, pode permitir ao

gestor avaliar o peso de suas decisões em função desse tipo

de percepção da sociedade.

Ao analisar os resultados desta pesquisa em termos do

pessimismo e otimismo dos usuários em relação ao recurso

água, nos chama a atenção a adequação das tecnologias à

vida social. Como afirmam Clark (1995) e Howard (2000),

a crença “cega” na tecnologia para resolver os problemas

provenientes das atividades humanas é uma séria questão a

ser discutidada, haja visto que há um limite para as soluções

tecnológicas; essas também, em certos casos, “mascaram” o

problema e, muitas vezes, são a própria causa dos problemas

humano-ambientais.

Ao observar a forte ênfase que esses entrevistados dirigem

aos comportamentos humanos, é importante lembrar o que

Tabela 4. Porcentagem de respostas da amostra por grupo de cidades, na

categoria analítica Percepção da disponibilidade da água (otimistas)1.

Região

Metropolitana Semi-urbana Rural

Otimista em relação

ao recurso

21.7

29.6

20

Otimista em relação

ao comportamento

56.2

33.3

73.3

1 O grupo dos otimistas apresentou um número alto de missing, ou

seja, não deram motivos para a sua resposta, ou ainda não foi possível

identificar uma unidade de análise para a justificativa dada. Por essa

razão, não totalizam 100% pois nem todos os que responderam ‘sim’

apresentaram um argumento para tal resposta.

diz Corral-Verdugo (2001); para ele, a educação ambiental

pode ser um veículo para o desenvolvimento de compe-

tências pró-ambientais, a partir do desenvolvimento dos

pré-determinantes para a ação ambiental, tais como atitudes,

valores, normas e crenças ecológicas. Aliando habilidades,

teremos boas chances de resolução de problemas ambientais

pela via da instauração de comportamentos pró-ambientais.

Com o desenvolvimento de competências pró-ambientais,

têm-se soluções complexas e versáteis para a resolução de

problemas, quebrando o sistema normativo que a sociedade

estabelece para regular o comportamento de todos os inte-

grantes na sua relação com o contexto sócio-físico. A partir

do momento que a pessoa se dá conta dos “mitos ambientais

irresponsáveis”, ela desenvolve um pensamento ambiental

crítico, que lhe permite tomar decisões responsáveis quanto

aos problemas.

As representações sociais dependem das características

dos indivíduos, de sua experiência, pertencimento e horizonte

cultural; como também, implicam estruturas perceptivas,

cognitivas, de crenças e saberes. A dimensão de fundo dos

resultados apresentados neste artigo está atrelada à condição

de informar o papel dessas representações, além de incentivar

e instigar práticas que contribuam para se chegar a confluên-

cias entre as necessidades humanas e a qualidade ambiental.

O percurso desta pesquisa encontra amplamente justificati-

vas para isso. O tema da água é percebido, pela maioria da

amostra, como um forte condicionante para o presente e o

futuro. Isso demonstra que os entrevistados questionam os

modos de vida e os modos de produção atual, a organização

da sociedade e, por consequência, o consumo de água, mes-

mo que o imediatismo da sociedade contemporânea, muitas

vezes, conduza a uma percepção de futuro como algo muito

distante, provocando uma frágil ligação entre ações presentes

e consequências futuras. Além disso, não há nitidez a respeito

dos problemas ambientais originados do modo de vida oci-

dental, que são agravados devido à grande extensão temporal

entre a ação humana e seus efeitos deletérios no ambiente

(Pinheiro, 2002). Com isso, perpetuam-se valores e crenças

descontextualizados dos problemas ambientais ocasionados

por esse modo de vida (Clark, 1995). Especificamente sobre

o recurso água, Corral-Verdugo (2002) indica que o proble-

ma da escassez de água possui componentes psicológicos

458

Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

Comportamento Humano e Recursos Naturais

e sociais. As pessoas desperdiçam água influenciadas por

motivos, crenças, percepções e normas pessoais. E, ainda,

o autor prescreve que são necessários estudos desses com-

ponentes para se entender quais características pessoais e

situacionais do comportamento podem ser estudadas quando

se prevê a promoção do que chama de padrões de consumo

responsável de água.

Tais constatações podem ser importantes para que os

gestores reconsiderem a forma com que vêm atuando, e,

assim, dirijam suas ações para buscar equilíbrio entre as

exigências econômicas e a preservação ambiental e envolver

a população nas políticas de gestão.

Considerações Finais

A inclusão das questões ambientais no âmbito das temáti-

cas próprias das Ciências Humanas em geral e da Psicologia

em particular, tem avançado nos últimos anos. Entretanto,

observou-se ao longo deste trabalho a quase inexistência de

aportes teóricos e metodológicos, tanto para definição do

construto, como para auxiliar na análise dos dados coletados.

Poucos foram os trabalhos alcançados por cuidadosa pesquisa

bibliográfica para subsidiar a construção do método, assim

como para referenciar, comparar e discutir os dados alcan-

çados por este estudo.

Viu-se a importância de ampliar o escopo dos temas

de estudos da ciência psicológica para questões relativas à

relação pessoa-ambiente, seja referente à água, como neste

caso, ou ao saneamento, poluição atmosférica, mudanças

climáticas, preservação da fauna e flora, biodiversidade, áreas

de preservação, entre tantos outros temas. A saída possível

tem se revelado, a cada dia, pelo caminho do entendimento

da interdependência entre as escalas pessoal, social, local e

planetária para compreender as realidades presentes e agir

mais adequadamente. Como este, estudos dessa natureza

podem subsidiar ações na área ambiental. Urge essa tarefa

à Psicologia.

Indica-se este tipo de estudo para referendar políticas de

gestão e educação ambiental. Os dados oferecem subsídios

para colaborar com setores atuantes na área de tratamento

de água e saúde pública, assim como auxiliar programas de

educação ambiental, e também na identificação de elementos

de participação social (políticas públicas). Os resultados

podem vir a colaborar no desenvolvimento de uma medida

ou ferramenta gerencial para avaliação permanente e com-

parada sobre as necessidades e comportamentos de consumo

da água na população. Sendo assim, observa-se e justifica-se

a necessidade de se fomentar estudos que possam conhecer

comportamentos adotados frente a problemas ambientais

atuais em função das representações do meio ambiente ou

algum componente, como a água.

A valorização patrimonial e a aproximação com os

espaços da vida cotidiana lançam o ideal de valorização

social da natureza. Por exemplo, o estudo da relação que

estabelecemos com a água tem se mostrado particularmente

fecundo para aspectos relacionados aos recursos hídricos,

assim como serve de ressonância para outros aspectos da

relação sociedade/natureza. As duas dinâmicas aí presentes,

simbólicas e materiais, não são regularmente tratadas como

fazendo parte uma da outra. Justapostas, sem comunicação,

pouco oferecem a sociedade de maneira geral.

O compromisso dos setores da sociedade comprome-

tidos com o bem estar e a qualidade de vida das pessoas

depende, em grande parte, do comportamento humano. O

esforço de aproximação das áreas tecnológicas, científicas

e de outros campos do saber com certeza tem demonstrado

ser o caminho mais promissor para se alcançar algo nesse

sentido. As Ciências Humanas podem contribuir com seus

aportes de análise. Entretanto, essas análises precisam ser

operacionalizadas pelos gestores. Ao mesmo tempo, não se

deve cair na falácia de que é possível modelizar a sociedade,

acreditar em receitas milagrosas de normas a aplicar para

garantir comportamentos almejados. Compreender como as

pessoas, em função de sua experiência, seus valores, suas

metas e interesses, constroem relações diferenciadas entre

si e com o mundo material, oferece um quadro explicativo

de suas ações e pode permitir aos sistemas de gestão avaliar

o peso de suas decisões.

Ancorado nessa perspectiva, reitera-se a intenção de

buscar interlocutores por meio da publicação destes dados.

Tal oportunidade pode ser o início de uma rica troca entre

pesquisadores e interessados em estudos de questões am-

bientais.

Referências

Cabrera, V. O., Gallego, N. B. E., & Lomelí, D. G. (2002).

Relación entre variables demográficas, variables contextuales,

conocimiento ambiental y el ahorro de água. Em V. Corral-Verdugo

(Org.), Conductas protectoras del ambiente: teoría, investigación

y estrategias de intervención (pp. 99-115). México: CONACYT/

Rm/UniSon.

Castro, P. (2003). Pensar a natureza e o ambiente – alguns

contributos a partir da Teoria das Representações Sociais. Estudos

de Psicologia, 8, 263-272.

Clark, M. E. (1995). Changes in Euro-American values needed

for sustainability. Journal of Social Issues, 51, 63-82.

Corral-Verdugo, V. (2001). Comportamiento proambiental: una

introducción al estudio de las conductas protectoras del ambiente.

Santa Cruz de Tenerife: Resma.

Corral-Verdugo, V. (2002). Structural model of pro-environmental

competency. Environment & Behavior, 34, 531-549.

Corral-Verdugo, V. (2003). Determinantes psicológicos e

situacionais do comportamento de conservação de água: um modelo

estrutural. Estudos de Psicologia, 8, 245-252.

Corral-Verdugo, V., Armenta, M. F., Urías, F. P., Cabrera, V.

O., & Gallego, N. E. (2002). Consumo doméstico de la agua,

motivación para ahorrala, y la continua tragedia de los comunes.

Em V. Corral-Verdugo (Org.), Conductas protectoras del ambiente:

teoria, investigación y estratégias de intervención (pp. 81-97).

México: CONACYT/Rm/UniSon.

Freitas, W. P. (2000). Águas: aspectos jurídicos e ambientais.

Curitiba: Juruá.

Graff, A. C. B. (2000). A tutela dos estados sobre as águas. Em

W. P. Freitas (Org.), Águas: aspectos jurídicos e ambientais (pp.

51-75). Curitiba: Juruá.

Howard, G. S. (2000). Adapting human lifestyles for the 21st

Century. American Psychologist, 55, 509-515.

Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460

459

A. Kuhnen & cols.

Moscovici, S. (1981). Collective cognition: On social

representations. Em J. P. Forgas (Org.), Social cognition:

Perspectives on everyday understanding, Vol 26. (pp. 181-209).

Londres : Academic Press.

Moscovici, S. (1989). Des represéntations collectives aux

representations sociales . Em D. Jodelet (Org.), Les représentations

sociales: élements pour une histoire (pp. 62-86). Paris: PUF.

Oskamp, S. (2000). A sustainable future for humanity? How can

psychology help? American Psychologist, 55, 406-508.

Pasquali, L. (1999). Instrumentos psicológicos: Manual prático

de elaboração. Brasília: IBAPP.

Pinheiro, J. Q. (1997). Psicologia Ambiental: a busca de um

ambiente melhor. Estudos de Psicologia, 2, 329-333.

Pinheiro, J. Q. (2002). Apego ao futuro: escala temporal e

sustentabilidade em Psicologia Ambiental. Em V. Corra-Verdugo

(Org.), Conductas protectoras del ambiente: teoria, investigación

y estratégias de intervención (pp. 29-48). México: CONACYT/

Rm/UniSon.

Pol, E. (1993). Environmental Psychology in Europe: from

Architectural Psychology to Green Psychology. Aldershot:

Avebury.

Ribeiro E. M., & Galizoni f. L. (2003). Água, população rural

e políticas de gestão: o caso do vale do Jetinhonha, Minas Gerais.

Ambiente & Sociedade, 5, 129-146.

Stern, P. C. (2000). Psychology and the science of human-

environment interactions. American Psychologist, 55, 523-530.

Trigueiro, A. (2005). Mundo sustentável: abrindo espaço na

mídia para um planeta em transformação. São Paulo: Globo.

Vargas, M. C., & Paula, G. O. (2002). Água e cidadania:

percepção social dos problemas de quantidade, qualidade e custo

dos recursos hídricos em duas bacias hidrográficas do interior

paulista. Retirado em 01/10/2005, de http://www.anppas.org.br.

Vargas, M. C., & Paula, G. O. (2003). Introdução na percepção

social da água: estudos de caso no interior paulista. Em R. C. Martins

& N. F. L da S. Valencio (Orgs.), Uso e gestão de recursos hídricos

no Brasil, Vol. II – Desafios teóricos e político-institucionais (pp.

127-147). São Carlos: RiMa.

Recebido em 28.12.07

Primeira decisão editorial em 23.10.08

Versão final em 17.02.09

Aceito em 05.03.09 n

II ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA EN

EMERGENCIAS Y DESASTRES

“Latinoamerica: Escenario de gestión en emergencias y desastres”

Período: 03 a 05 de dezembro de 2009

Local: Santiago, Chile

460

Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jul-Set 2009, Vol. 25 n. 3, pp. 453-460