Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, v.53, 2019, e67153

ISSN 2178-4582

http://dx.doi.org/10.5007/2178-4582.2019.e67153

Artigo Original

Acesso Aberto

Dimensões das escalas atitudinais parentais acerca do contato com a

natureza: estudos psicométricos iniciais

Dimensiones de las escalas de actitud de los padres sobre el contacto con

la naturaleza: estudios psicométricos iniciales

Dimensions of parental attitudinal scales about the contact with nature:

initial psychometric studies

Patricia Maria Schubert Peres a , Maíra Longhinotti Felippe b e Ariane Kuhnen c .

a Doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário, Trindade, Florianópolis/SC, Brasil.

E-mail: pmschu@hotmail.com

b Departamento de Arquitetura e Urbanismo/CTC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, Brasil. E-mail: mairafe-

lippe@gmail.com

c Docente do Programa de Pós-graduação em Psicologia, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa

Catarina, Florianópolis/SC, Brasil. E-mail: ariane.kuhnen@ufsc.br

Resumo: O estudo objetivou investigar a estrutura interna de duas escalas de atitude parental, originalmente produzidas em

língua inglesa e então adaptadas ao contexto brasileiro. Da aplicação de questionários online com 105 genitores, propriedades

psicométricas dos instrumentos foram investigadas pela análise de consistência interna, de componentes principais e estudo

relacional entre as variáveis atitudinais. Na ‘Atitude Parental para com a Natureza’, os itens agruparam-se em ‘adesão estética’,

‘oportunidades de contato’ e ‘transformação positiva’ e, na ‘Atitude Parental para com a Criança na Natureza’, em ‘benefícios

ao desenvolvimento’, ‘riscos à segurança’ e ‘repercussões desfavoráveis’. Os Coeficientes Alfa de Cronbach mostraram-se sa-

tisfatórios e, apesar de tipicamente positiva, a atitude parental foi desfavorecida pela percepção de riscos à segurança da criança.

Concluiu-se que a estrutura interna das escalas correspondeu às expectativas teóricas e empíricas encontradas na literatura e

análises de consistência interna entre os itens forneceram indícios de confiabilidade dos instrumentos.

Palavras-chave: medidas de atitude; estilo parental; psicologia ambiental.

Resumen: El estudio tuvo como objetivo investigar la estructura interna de dos escalas de actitud parental, producidas

originalmente en inglés y luego adaptadas al contexto brasileño. A partir de la aplicación de cuestionarios en línea con

Como citar o artigo: PERES, P. M. S.; FELIPPE, M. L.; KUHNEN,. A. Dimensões das escalas atitudinais paren-

tais acerca do contato com a natureza: estudos psicométricos iniciais. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis,

v. 53, 2019 DOI: 10.5007/2178-4582.2019.e67153

Direito autoral e licença de uso: Este artigo está licenciado sob uma Licença Creative Commons. Com essa licença

você pode compartilhar, adaptar, para qualquer fim, desde que atribua a autoria da obra, forneça um link para a

licença, e indicar se foram feitas alterações.

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

105 padres, se investigaron las propiedades psicométricas de los instrumentos mediante el análisis de la consistencia in-

terna, los componentes principales y un estudio relacional entre las variables de actitud. En la ‘Actitud parental hacia la

naturaleza’, los ítems se agruparon en ‘adhesión estética’, ‘oportunidades de contacto’ y ‘transformación positiva’ y, en

‘Actitud parental hacia el niño en la naturaleza’, en ‘beneficios para el desarrollo’, ‘riesgos de seguridad’ y ‘repercusiones

desfavorables’. Los coeficientes alfa de Cronbach fueron satisfactorios y, aunque típicamente positivos, la actitud de los

padres se vio perjudicada por la percepción de riesgos para la seguridad del niño. Se concluyó que la estructura interna de

las escalas correspondía a las expectativas teóricas y empíricas encontradas en la literatura y los análisis de consistencia

interna entre los ítems proporcionaron evidencia de la confiabilidad del instrumento.

Palabras clave: medidas de actitud; estilo parental; psicología ambiental.

Abstract: This study aimed to investigate the internal structure of two parental attitude scales, originally produced in En-

glish and then adapted to the Brazilian context. Psychometric properties of the instruments were investigated by means of

internal consistency and principal component analysis, besides the relational study between the attitudinal variables from

the application of online questionnaires with 105 parents. In the ‘Parental Attitude toward Nature’, the dimensions found

were ‘aesthetic adherence’, ‘opportunities for contact’ and ‘positive transformation’. In the ‘Parental Attitude toward

Child in Nature’, the components were ‘development benefits’, ‘security risks’ and ‘unfavorable repercussions’. Cron-

bach’s Alpha Coefficients were satisfactory and the parental attitude was typically positive, although it was disfavored

by the perception of child safety risks. It was concluded that the internal structure of the scales corresponded to the the-

oretical and empirical expectations found in the literature and analysis of internal consistency among the items provided

evidence of reliability of the instruments.

Keywords: attitude measures; parenting styles; environmental psychology.

1 INTRODUÇÃO

A relação da criança com a natureza é permeada pelo contexto social e cultural, no qual os pais,

pelos seus comportamentos, são a potencial fonte de oferta de experiências significativas e positivas aos

filhos (GONZÁLES; BAKKER; RUBIALES, 2014; FONSÊCA et al., 2014; NORONHA; BATISTA,

2017). A atitude parental destaca-se como um fator preditivo dos comportamentos dos pais para com as

crianças. A atitude pode ser definida como uma inclinação para a ação, que se expressa por respostas

avaliativas em relação a um objeto (NEIVA; MAURO, 2011). Uma revisão de literatura sobre atitude

parental frente ao uso dos espaços abertos com natureza por crianças indicou uma escassez de estudos

sobre a temática (PERES, 2018). Tal revisão1, realizada no Portal CAPES (Coordenação de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior), de alcance nacional e internacional, no período de 1995 a

2016, identificou 548 estudos. Destes, no entanto, apenas 21 trabalhos relacionavam-se a construtos

psicológicos parentais ligados ao uso de espaços abertos por crianças e 5, mais especificamente, exa-

minavam a relação da atitude parental frente a situações percebidas como de risco à integridade física

da criança (CEVHER-KALBURAN; IVRENDI, 2016; LITTLE, 2010; REMMERS et al., 2014), ou

frente a sua mobilidade e exploração de espaços abertos com natureza (MCFARLAND et al., 2011;

MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014).

São escassos os estudos que trazem instrumentos de mensuração de construtos psicológicos

subjacentes aos comportamentos parentais em contexto de natureza (LITTLE, 2010; MCFARLAND;

ZAJICEK; WALICZEK, 2014). Em Little (2010), escalas de atitude parental foram investigadas em

relação à percepção de risco em estruturas de parques infantis. A atitude parental em relação ao uso de

espaços abertos com natureza por crianças foi tratada especificamente em apenas dois artigos (MCFAR-

1 A busca bibliográfica utilizou como descritores as palavras “outdoor”, “park”, “play”, “environment”, “natur*”,

“neighborhood”, “permission”, “supervision”, “perception”, “parent*” AND “styles” OR “practice”, “risky” AND

“play”, “attitude”, “influence”,“safety”,“memor*”.

2

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

LAND et al., 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014), sendo eles oriundos do estudo

de McFarland (2011), que construiu duas escalas: Parental Attitude Toward Nature (PAN) e Parental

Attitude Toward their Child’s Outdoor Recreation (PACOR). Os instrumentos foram construídos com

base em estudos qualitativos e quantitativos, sendo testados com 140 genitores ou responsáveis legais

estadunidenses de crianças dos 6 aos 13 anos de idade e 73 pais de crianças dos 3 aos 5 anos de idade

(MCFARLAND et al., 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014). Para esses dois grupos,

os resultados dos testes de confiabilidade se mostraram satisfatórios (MCFARLAND et al., 2011;

MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014).

Identificam-se nas escalas, itens que fazem referência a aspectos teóricos para explicar compor-

tamentos de uso de espaços com natureza por adultos e crianças. Um dos aspectos teóricos tratados

nos itens da escala PAN são as atividades preferidas por adultos em espaços abertos (MCFARLAND,

2011; MCFARLAND et al., 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014). Os autores cria-

ram itens de escala que refletem atividades passivas em áreas recreativas abertas que adultos buscam

realizar para relaxar e descansar. Essas são formas de uso relacionadas a benefícios que podem atuar

sobre a preferência por espaços com natureza devido à propriedade restauradora desses ambientes. A

capacidade de se restaurar no uso de espaços com natureza tem sido consistentemente encontrada tanto

em adultos (e.g. KORPELA; HARTIG, 1996; VAN DEN BERG; KOOLE; VAN DER WULP, 2003)

como em crianças (e.g. KORPELA; KYTTÄ; HARTIG, 2002; TAYLOR; KUO; SULLIVAN, 2001).

A restauração em espaços com elementos naturais vem sendo estudada desde os anos 1950 (HAR-

TIG, 2011) e tem cada vez mais atraído o interesse de pesquisadores de diversas áreas (e.g. KAPLAN,

1995; KORPELA, 1989) em função das potencialidades desse campo de investigação para a elaboração

de políticas e planejamento ambientais. Estudos clássicos, como o de Ulrich et al. (1991), por exemplo,

mostram que a visualização de paisagens naturais percebidas como não ameaçadoras produz alterações

psicofisiológicas de redução do estresse. Outros estudos (e.g. BERMAN; JONIDES; KAPLAN, 2008;

BERTO, 2005) têm enfatizado que ambientes naturais podem promover a recuperação da capacidade

de atenção dirigida fragilizada durante as mais diversas exigências diárias, devolvendo ao indivíduo o

controle sobre um recurso central da efetividade humana, como predito pela Teoria da Restauração da

Atenção (KAPLAN, 1995). Todas essas alterações geram um estado emotivo positivo e de bem-estar

que dá à natureza o significado de lugar esteticamente prazeroso (GRESSLER; GÜNTHER, 2013).

Um estudo experimental realizado por Hartig e Staats (2006) mostrou a relação entre a qualidade

restauradora de um espaço com natureza e a preferência pelo seu uso, que para os autores reflete-se na

atitude para o uso de determinados espaços. Estudantes que foram colocados em situação de fadiga

(após participar de atividades acadêmicas), comparados àqueles expostos a uma situação de não fadiga

(antes de iniciar as atividades acadêmicas), apresentaram uma atitude mais favorável a uma caminhada

na floresta do que para uma caminhada na cidade. Essa diferença deu-se pela qualidade restauradora

avaliada pelos participantes, que foi maior entre aqueles da situação de fadiga do que na situação de

não fadiga. Os autores explicam que ao fazer uso de imagens para apresentar espaços com natureza e

urbanizados para os participantes, estes avaliaram as qualidades restauradoras dos espaços remeten-

do-se às experiências vividas nesses ambientes.

No instrumento PACOR, uma parte dos itens liga-se a dimensões do desenvolvimento infantil

(MCFARLAND, 2011; MCFARLAND; ZAJICEK; WALICZEK, 2014), como habilidades e capa-

cidades das crianças que podem ser beneficiadas pelo uso de espaços abertos. Estudos têm tratado

especificamente das atividades que estimulam a habilidade motora e a imaginação (FJØRTOFT,

2004; FJØRTOFT; SAGEIE, 2000; KUH; PONTE; CHAU, 2013; SCHAFFER; KISTEMAN, 2012),

bem como oferecem oportunidades de socialização e busca de privacidade (ÄNGGARD, 2010;

CZALCZYNSKA-PODOLSKA, 2014; KYLIN, 2003; MALONE; TRANTER, 2003). Devido às

propriedades potencializadoras de desenvolvimento, os espaços abertos de uso recreativo têm sido

investigados quanto às interações que as crianças estabelecem com os elementos naturais (FJØRTOFT,

3

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

2004; SARGISSON; MCLEAN, 2012; SCHAFFER; KISTEMAN, 2012) bem como as escolhas e

preferências dos pais pelo uso desses espaços (SKAR; KROGH, 2009; GUNDERSEN et al., 2016;

LARSON; WHITING; GREEN, 2013; VEITCH et al., 2006).

Um ulterior aspecto tratado na escala PACOR está relacionado, principalmente, à percepção

de risco em relação à segurança das crianças no uso dos espaços abertos. A percepção das condições

físicas e sociais do espaço de mobilidade, exploração e brincadeira da criança influencia as atitudes

dos pais (AZIS; SAID, 2011; LUZ; RAYMUNDO; KUHNEN, 2010). O tráfego intenso das cidades

(AARTS et al., 2012; KALISH et al., 2010; VEITCH et al., 2006), a má conservação dos espaços

públicos (GIELEN et al., 2004) e a presença de estranhos e grupos de adolescentes (TIMPERIO et al.,

2004; VALENTINE; MCKENDRICK, 1997; VEITCH et al., 2006) são considerados pelos pais como

fatores de risco à segurança da criança e motivos para restringir a mobilidade e o uso de espaços abertos.

Entre os resultados encontrados na revisão de literatura realizada por Luz, Raymundo e Kuhnen

(2010) e Azis e Said (2011), tem-se que a percepção negativa em relação à segurança e a qualidade

ambiental de espaços abertos leva pais a tomarem decisões que restringem a mobilidade autônoma

das crianças, bem como o uso que fazem desses ambientes. Veitch et al. (2006), que entrevistaram

87 genitores sobre suas percepções a respeito dos espaços urbanos utilizados para brincadeiras livres

por crianças, encontraram que a segurança foi uma condição mencionada por 94% dos participantes.

Dentre os aspectos citados, estão os atributos sociais, como a presença de estranhos e adolescentes,

bem como os atributos físicos, tais quais objetos perigosos e tráfego intenso.

Apesar de uma percepção por vezes negativa dos pais, estes identificam a vivência da criança

em áreas verdes como necessária à sua maturação. Um exemplo de estudo que ilustra os benefícios à

criança atrelados a atividades percebidas pelos pais como de risco é a pesquisa desenvolvida por Little

(2010), que objetivou explicar as interações dos pais com os filhos em um contexto de parque infantil. A

pesquisadora investigou crenças de 12 genitores (11 mães e 1 pai) sobre os benefícios que percebiam no

uso do equipamento. Ela encontrou que a maioria dos pais acreditava que as crianças poderiam aprender

a partir de experiências negativas, como quando, por exemplo, machucam-se no parque. Os entrevistados

também acreditavam que a própria disposição de correr risco da criança contribui especificamente para o

desenvolvimento motor, a resolução de problemas, a autoconfiança e a autoestima. Os benefícios à saúde

física (LARSON; WHITING; GREEN, 2013) e o desenvolvimento da autoconfiança e da autonomia

(LITTLE, 2010; LITTLE; WYVER; GIBSON, 2011; PREZZA et al., 2005; VALENTINE; MCKEN-

DRICK, 1997) são apontados pelos pais como habilidades da criança estimuladas nas experiências em

espaços abertos. Valentine e McKendrick (1997) argumentam que esse reconhecimento se deve possi-

velmente às próprias experiências de infância em contextos de cidades pequenas.

Pais declaram notar uma mudança no uso de espaços abertos ao longo das gerações (CLEMENTS,

2004; KARSTEN, 2005; SKAR; KROGH, 2009; VALENTINE; MCKENDRICK, 1997; WITTEN;

KEARNS; CARROLL, 2013). Por exemplo, em um estudo realizado em uma área urbana nos Estados

Unidos, no qual 830 mães de filhos de 3 a 12 anos foram entrevistadas, 85% delas concordaram que

as crianças de hoje brincam menos ao ar livre do que as crianças de anos atrás e, 70% dessas mães

confirmaram que brincavam todos os dias ao ar livre em suas infâncias, comparados com aproxima-

damente 31% das suas crianças (CLEMENTS, 2004). Resultados semelhantes foram encontrados em

estudo anterior realizado por Valentine e McKendrick (1997) com 400 pais de filhos de 8 a 11 anos de

idade e moradores de uma área rural, que relataram terem sido na infância mais autônomos que seus

filhos e reconheceram terem realizado brincadeiras que atualmente não percebem como possíveis,

devido às condições de segurança dos centros urbanos.

Dada a importância do papel mediador dos pais na relação que a criança estabelece com os espaços

abertos e com a natureza, estudos a partir de escalas atitudinais parentais, tais quais PAN e PACOR,

ganham importância. No Brasil, tratando-se de um país em crescimento e com natureza abundante, o

uso dessas escalas como ferramentas de pesquisa pode fornecer informações orientadoras no desenvol-

4

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

vimento de intervenções e políticas públicas que estimulem o uso dos espaços abertos com natureza

pelas crianças. Tendo isso em vista, propomos investigar a estrutura interna de duas escalas de atitude

parental e evidências psicométricas iniciais em versão traduzida dos instrumentos, procedendo-se,

portanto, a (a) tradução e adequação das escalas ao contexto brasileiro; (b) realização de um estudo

piloto para verificar a qualidade do conteúdo e da apresentação dos instrumentos em formato online e

(c) realização de estudo definitivo para a verificação das propriedades psicométricas das escalas pela

análise de consistência interna e fatorial, além de estudo relacional entre as duas variáveis atitudinais.

2 MÉTODO

2.1 INSTRUMENTOS: AS ESCALAS DE ATITUDE

Originalmente, os instrumentos Parental Attitude Toward Nature — PAN e Parental Attitude Toward

their Child’s Outdoor Recreation — PACOR (ver MCFARLAND, 2011; MCFARLAND et al., 2011),

a partir dos quais as traduções para a língua portuguesa foram realizadas, são descritos pelos autores

como escalas do tipo Likert de seis pontos e possuem, respectivamente, 15 e 28 sentenças afirmativas.

O desenvolvimento das escalas deu-se a partir da aplicação de testes de confiabilidade, sendo as versões

finais utilizadas pelo presente estudo. Em McFarland et al. (2011), foi relatada a retirada de 6 itens da

PAN e 1 item da PACOR (a partir de 21 e 29 itens em cada escala, respectivamente), o que resultou em

valores de consistência interna considerados satisfatórios (α = 0,85 para PAN e α = 0,87 para PACOR).

Os autores dos instrumentos não apresentaram uma estrutura interna dimensional para as escalas, porém,

consideraram-nas multidimensionais devido aos diversos comportamentos, crenças e percepções que são

abordados nos itens e que foram, segundo os autores, levantados a partir da literatura científica.

A escala PAN incluiu sentenças relacionadas a atividades passivas recreativas ao ar livre, por

exemplo, “Eu gostaria de saber mais sobre a natureza” ou “Eu me sinto bem quando estou perto da

natureza”. A escala PACOR incluiu sentenças relacionadas ao medo dos pais para com a segurança

das crianças quando estão fora de casa, os benefícios e consequências para as crianças quando elas

brincam ao ar livre e questões comportamentais relacionadas ao tempo que as crianças despendem em

espaços abertos. Exemplos de itens são: “Tenho medo que meu filho seja machucado por bandidos se

ele brincar fora de casa”, “Brincar fora de casa é uma maneira de aprimorar a coordenação motora” e

“Brincadeiras fora de casa deixam meu filho agitado”. As respostas possíveis a essas escalas incluem

“concordo totalmente” (strongly agree), “concordo parcialmente” (somewhat agree), “concordo um

pouco” (slightly agree), “discordo um pouco” (slightly disagree), “discordo parcialmente” (somewhat

disagree) e “discordo totalmente” (strongly disagree).

Nesses instrumentos, o valor 6 foi atribuído às respostas que correspondiam a uma atitude mais

positiva e o valor 1, a uma atitude mais negativa. Itens não respondidos receberam pontuação nula. O

escore total em ambas as escalas correspondeu à soma das pontuações dos itens. Uma vez calculado

o escore total por respondente em cada escala, os autores prosseguiam com a seguinte interpretação: o

escore total dividido pelo número de itens da escala indicava a média de pontuação para cada questão

e servia como indicador para a avaliação da atitude. Por exemplo: imaginando-se que o escore total

obtido por um respondente à escala PAN, com 15 sentenças, tenha sido 80. Este valor, dividido pelo

número de itens (15), resultaria em uma média de 5,33 para cada item. Isso significaria que o res-

pondente forneceu mais declarações do tipo “concordo um pouco” (pontuação igual a 5) e “concordo

totalmente” (pontuação igual a 6), sugerindo uma visão geral positiva da natureza.

Já os instrumentos como propostos aos participantes no presente estudo, aqui denominados

Atitude Parental para com a Natureza (APN), traduzido a partir de PAN, e Atitude Parental para com

a Criança na Natureza (APCN), traduzido a partir de PACOR, são escalas do tipo Likert de cinco

5

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

pontos, com o mesmo número de itens das escalas originais. Exemplos de itens da escala APN são “Eu

gosto de programas de TV que falam sobre natureza” e “As pessoas deveriam passar mais tempo em

locais abertos” e, para APCN, “Eu penso que meu filho deveria fazer trilhas” e “Todos os parquinhos

infantis deveriam conter elementos naturais”. As Tabelas 1 e 2 apresentam todos os itens das escalas

apresentados aos respondentes.

As respostas possíveis foram elaboradas de modo a se incluir um ponto neutro na escala e

favorecer a capacidade discriminatória do respondente pela manutenção de apenas duas opções de

concordância e duas opções de discordância, a saber: “concordo muito”, “concordo”, “não concordo

nem discordo”, “discordo” e “discordo muito”, codificados como 1, 2, 3, 4 ou 5, de modo que o valor

1 sempre corresponde a uma atitude mais negativa e o valor 5, a uma atitude mais positiva. Itens não

respondidos são estimados pela tendência linear naquele ponto (Linear Trend at Point). Diferentemente

do que foi proposto pelos autores das escalas, optou-se por calcular como medida da atitude, para cada

respondente, a média aritmética das pontuações obtidas nas sentenças de APN e de APCN, ao invés de

se proceder ao cálculo de um escore total dado pela soma das pontuações dos itens. Acredita-se que,

desse modo, o resultado da aplicação de cada instrumento pode guardar uma correspondência mais

direta com o sistema de codificação dos itens, o que favorece a interpretação dos achados.

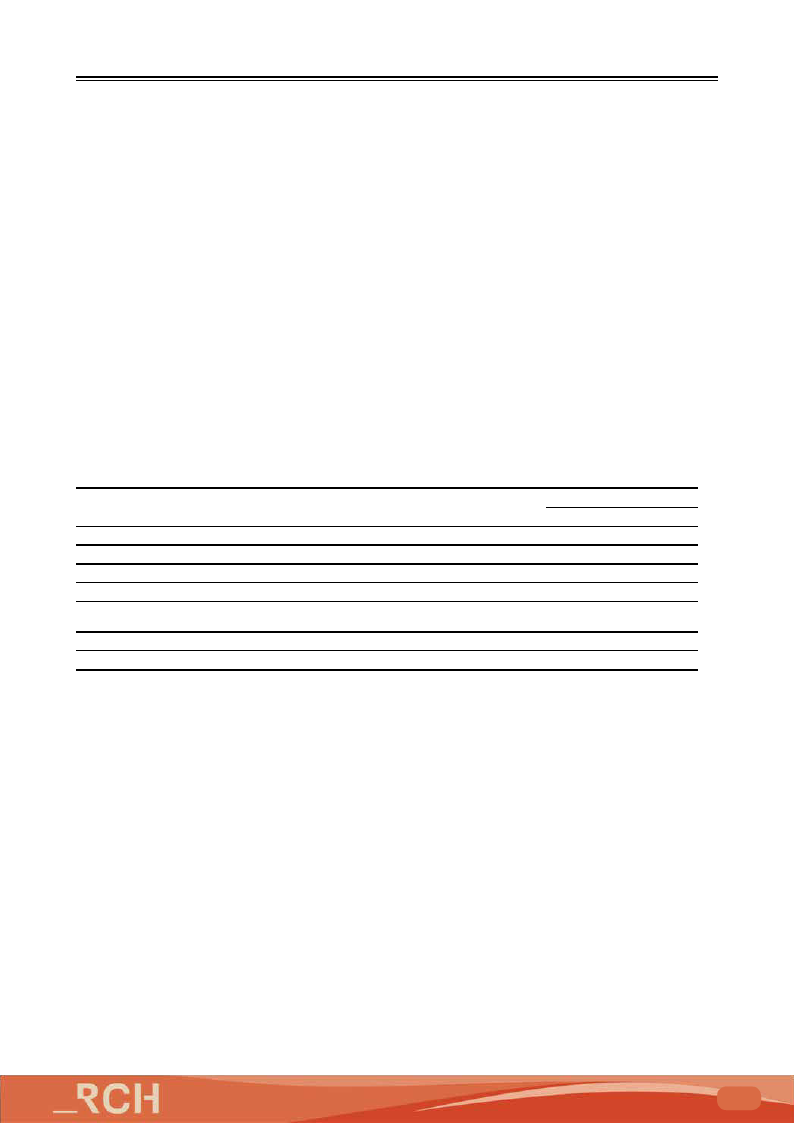

Tabela 1 - Escala de Atitude Parental para com a Natureza (APN) como proposta aos participantes

Itens

1. Eu gosto da natureza.

2. Eu gosto de ver o céu nas noites de verão.

3. Eu gosto de fotografias de pássaros e animais.

4. Eu gosto de me sentar perto de uma lagoa silenciosa.

5. Andar pela floresta é uma perda de tempo.

6. Eu gostaria de saber mais sobre a natureza.

7. As pessoas deveriam passar mais tempo em locais abertos.

8. Eu gosto de programas de TV que falam sobre a natureza.

9. Eu gostaria de passar férias em uma cabana no meio da mata.

10. Eu me sinto bem quando estou perto da natureza.

11. Eu gosto de ouvir o barulho que os rios fazem.

12. Eu gosto de andar sobre as folhas durante o outono.

13. Realizar atividades fora de casa é melhor do que assistir televisão.

14. Férias em família é uma boa oportunidade para passar mais tempo em locais abertos.

15. Eu gosto de realizar refeições em locais abertos.

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho.

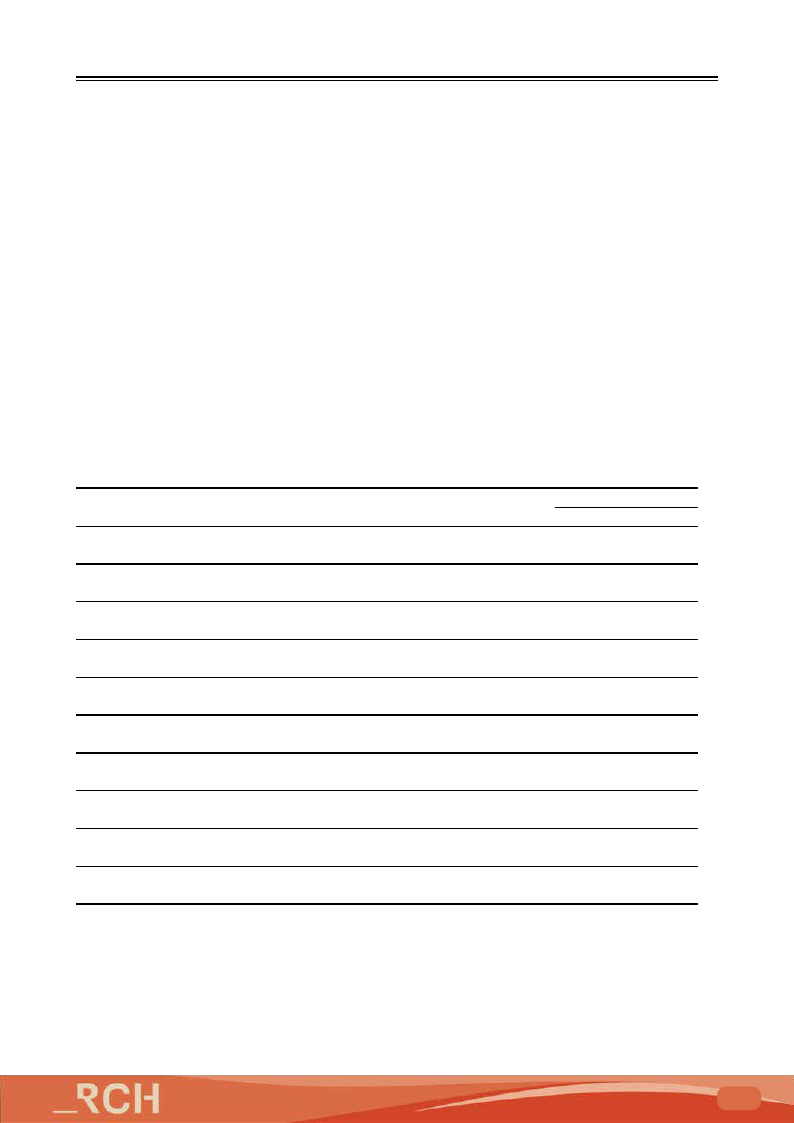

Tabela 2 - Atitude Parental para com a Criança na Natureza (APCN) como proposta aos participantes

Itens

1. Brincar em locais abertos encoraja comportamentos agressivos.

2. Todos os parquinhos infantis deveriam conter elementos naturais.

3. Penso que brincar em locais abertos é bom para a saúde do meu filho.

4. É muito perigoso para o meu filho brincar em locais abertos.

5. Eu penso que meu filho deveria fazer trilhas.

6. As crianças brincarem fora de casa é um desperdício de tempo.

7. Minha vizinhança é segura o bastante para meu filho brincar na rua.

8. Eu deixaria meu filho caminhar na chuva mesmo que ele se molhe.

9. Meu filho se suja muito quando brinca em locais abertos.

6

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

10. Tenho medo que estranhos possam machucar meu filho em locais abertos.

11. Passar tempo com a família em áreas abertas é uma atividade agradável.

12. Tenho medo de que meu filho seja machucado por bandidos se ele brincar fora de casa.

13. O aprendizado de meu filho pode ser estimulado por brincadeiras em áreas abertas.

14. Brincar fora de casa prejudica o desempenho escolar de meu filho.

15. Brincar fora de casa é uma boa maneira de aprimorar a coordenação motora.

16. Meu filho está seguro se brincar com outras crianças da vizinhança.

17. Crianças que brincam fora de casa ganham confiança.

18. Eu permito que meu filho tenha uma ampla variedade de atividades recreativas em áreas abertas.

19. Eu percebo que brincadeiras em áreas abertas interferem bastante no horário das tarefas escolares

do meu filho.

20. Meu filho comporta-se melhor depois de passar algum tempo em áreas abertas.

21. Tenho medo de que meu filho seja sequestrado fora de casa.

22. Eu permito que meu filho brinque com lama.

23. Brincar em áreas abertas estimula as habilidades de comunicação do meu filho.

24. Brincadeiras em áreas abertas deixam meu filho agitado.

25. Brincadeiras em áreas abertas ajudam a aumentar o nível de independência de meu filho.

26. Eu permito que meu filho brinque em caixas de areia.

27. Brincadeiras em áreas abertas permite meu filho fazer amigos.

28. Participar de brincadeiras em áreas abertas permite que meu filho se exercite.

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho.

2.2 PARTICIPANTES

Participaram do estudo, na fase definitiva, 73 mães (69,52%) e 32 pais (30,48%) de pelo menos

uma criança na faixa etária dos 6 aos 9 anos. A média de idade dos respondentes foi de 39 anos e 6

meses (DP = 4 anos e 6 meses), sendo a idade mínima de 29 anos e a máxima de 50 anos. A Tabela 3

apresenta os dados que caracterizam os participantes do estudo. Como se descreverá na seção ‘Pro-

cedimentos’, além destes participantes, colaboraram com a investigação outros 13 genitores, na fase

de adequação e de estudo piloto dos instrumentos.

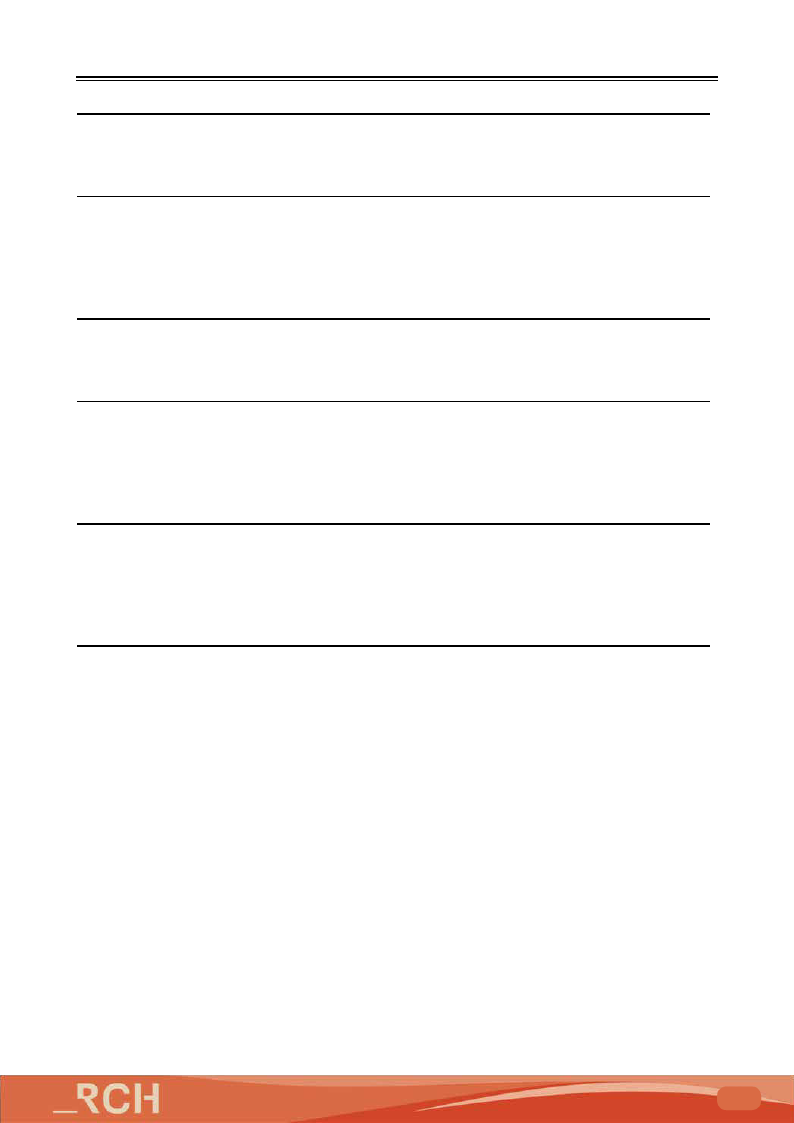

Tabela 3 - Dados sociodemográficos dos participantes do estudo

Variável

Local de moradia

Tipo de moradia

Estado civil

Valores

Fora de Florianópolis

Região Central de Florianópolis

Região Leste de Florianópolis

Região Norte de Florianópolis

Região Sul de Florianópolis

Região Continental de Florianópolis

Casa

Apartamento

Casado(a)

União estável

Separado(a), Divorciado(a)

Solteiro(a)

Viúvo(a)

Frequência (%)

45,7

16,2

13,3

11,4

11,4

1,9

67,6

32,4

60,0

21,9

11,4

5,7

1,0

7

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

Número de filhos

Um filho

54,3

Dois filhos

34,3

Três filhos

10,5

Quatro filhos

1,0

Com quem mora

O(a) companheiro(a) e todos os filhos

70,5

Sozinho(a) com todos os filhos

8,6

O(a) companheiro(a) e alguns filhos (incluindo 6 a 9 anos)

7,6

Apenas o(a) companheiro(a)

6,7

Sozinho(a)

5,7

O(a) companheiro(a) e alguns filhos (sem os de 6 a 9 anos)

1,0

Escolaridade

Ensino superior completo

93,3

Ensino superior incompleto

4,8

Ensino médio completo

1,0

Ensino fundamental completo

1,0

Ocupação

Servidor público

43,8

Estudante

6,7

Dona de casa

3,8

Profissional autônomo

18,1

Empresário/comerciante

13,3

Empregado de empresa privada

14,3

Faixa de renda

Acima de R$ 7.241,00

55,2

De R$ 5.069,00 até R$ 6.516,99

13,3

De R$ 3621,00 até R$ 5.068,99

11,4

De R$ 6.517,00 até R$ 7.240,99

10,5

De R$1.449,00 até R$ 3.620,99

6,7

De R$ 725,00 até R$ 1448,99

2,9

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho.

2.3 ANÁLISE DE DADOS

Os dados obtidos por meio de questionário online foram registrados em planilha virtual Google

e, posteriormente, exportados para o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), através

do qual foram desenvolvidas as análises. Inicialmente, utilizou-se o Coeficiente Alfa de Cronbach

para indicação de consistência interna e obtenção de evidência de confiabilidade dos instrumentos.

Análises de componentes principais com rotação ortogonal Varimax foram também empregadas para a

identificação da estrutura dimensional dos construtos estudados. Foram excluídos os itens das escalas

que, na análise de consistência interna, diminuíam o Coeficiente Alfa de Cronbach e, na análise de

componentes principais, apresentavam valores para as comunalidades abaixo do valor crítico de 0,50

ou cargas altas de correlação (no caso, acima de 0,35) em mais de um componente contemporanea-

mente após rotação. Os critérios de autovalores, diagrama de declividade e variância foram utilizados

em conjunto para a decisão relativa ao número de componentes a serem retidos.

Uma vez conhecidos os itens e os componentes constituintes de ambas as escalas, análises esta-

tísticas descritivas foram realizadas. Para tal, um escore único (escore total) por participante e escala

foi calculado utilizando-se a média dos escores dos itens integrantes. Então, histogramas de frequência,

diagramas de caixa e bigodes e coeficientes de assimetria (S) e curtose (K) foram analisados, bem

8

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

como o Teste de Normalidade Kolmogorov-Smirnov foi executado para o estudo da distribuição dos

dados. Finalmente, o teste não paramétrico Correlação de Spearman (ρ) foi utilizado para investigar

a relação entre as duas variáveis atitudinais (APN e APCN).

2.4 PROCEDIMENTOS

As escalas de atitude parental para com a natureza e a criança na natureza — como publicadas

por McFarland et al. (2011) — foram inicialmente traduzidas, de modo independente, do inglês para

o português brasileiro, por dois pesquisadores, falantes nativos da língua alvo e proficientes na língua

inglesa. Uma versão de conciliação das traduções foi então produzida pelos mesmos tradutores, de

modo conjunto, alcançando-se a concordância a partir de eventuais pontos de divergência entre as

traduções individuais. Posteriormente, com o objetivo de verificar a compreensão semântica dos itens,

três pais foram convidados a responder as escalas traduzidas na presença do pesquisador. Itens não

compreendidos foram apontados pelos respondentes e substituições de palavras foram realizadas para

aumentar a clareza das questões.

Os instrumentos foram então submetidos a um estudo piloto com 10 indivíduos, sendo estes

pais ou mães com pelo menos um(a) filho(a) na faixa etária dos 6 aos 9 anos. A faixa etária escolhida

deu-se em razão da fase de desenvolvimento sensorial, cognitivo, afetivo e moral que desperta nas

crianças um interesse natural por observar fenômenos da natureza e realizar brincadeiras motoras,

construtivas e simbólicas em espaços abertos (SAMBORSKI, 2010; SARGISSON; MCLEAN, 2012),

exigindo dos pais, portanto, comportamentos que atendam a essas necessidades.

Os participantes do estudo piloto foram escolhidos pelos pesquisadores e convidados a responder

um questionário online, que incluiu as duas escalas atitudinais e questões sociodemográficas para

a caracterização da amostra de respondentes, a saber: idade, sexo, local e tipo de moradia, estado

civil, número de filhos, familiares com quem se compartilha a habitação, escolaridade, ocupação e

faixa de renda familiar mensal. O formato de aplicação online foi escolhido pela facilidade em aces-

sar os participantes em um menor período de tempo possível, diferentemente das escalas originais

(PAN e PACOR), que foram aplicadas nos formatos online e em papel. Com o intuito de verificar

a compreensão das instruções, respostas não previstas, averiguar a qualidade do conteúdo dos itens

das escalas e o formato das questões, os participantes do estudo piloto foram instruídos a responder

o questionário e relatar por correio eletrônico dificuldades que surgissem enquanto o respondiam.

Não houve relatos de dificuldades e, portanto, não foram realizadas modificações. Assim, a versão

final foi estabelecida.

Os instrumentos resultantes desse processo foram então incluídos em uma versão final do

questionário online, junto às mesmas questões para a caracterização da amostra de responden-

tes, como realizado no estudo piloto. Para o recrutamento de participantes utilizou-se a técnica

de amostragem não probabilística bola-de-neve, na qual o pesquisador estabelece contato com

alguns sujeitos previamente identificados, e estes indicam potenciais futuros respondentes. Em

uma mesma família, se o pai e a mãe manifestassem interesse em participar da pesquisa, poderiam

fazê-lo separadamente.

Potenciais participantes foram primeiramente contatados por correio eletrônico. Nesse

momento, informações acerca da pesquisa foram dadas e os pais ou responsáveis tiveram acesso ao

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Caso concordassem em participar, uma resposta de

autorização era requisitada. Uma vez consentida a participação, uma segunda mensagem eletrônica

contendo um link de acesso ao questionário online era enviada. A coleta de dados ocorreu entre os

meses de outubro de 2014 a março de 2015. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética

em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Estadual de Santa Catarina, sob o protocolo

39701114.0.0000.0118.

9

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

3 RESULTADOS

3.1 ATITUDE PARENTAL PARA COM A NATUREZA

As análises de consistência interna e de componentes principais executadas sugeriram a retirada

de 8 itens da Escala APN — Atitude Parental para com a Natureza. A escala resultante, constituída

dessa forma por 7 itens, forneceu satisfatória estrutura dimensional e coeficiente de consistência interna

(Alfa de Cronbach igual a 0,79). A análise de componentes principais com rotação ortogonal Varimax

conduzida nos itens finais identificou três componentes explicando 78,97% da variância (autovalor

para o último componente extraído igual a 1,03). A Medida de Kaiser-Meyer-Olkin indicou adequação

amostral para o cálculo (KMO = 0,70) e o Teste de Esfericidade de Bartlett apontou que as correlações

entre os itens foram suficientes para a realização das análises [χ2 (21) = 299,72; p < 0,001]. Todos

os valores para as comunalidades superaram o valor crítico de 0,50 (menor valor igual a 0,73). A

Tabela 4 apresenta a matriz rotacionada dos componentes extraídos para APN. Itens com carga igual

ou superior a 0,35 após rotação foram incorporados ao componente.

Tabela 4 - Matriz rotacionada dos componentes da Escala de Atitude para com a Natureza.

Itens

Eu gosto da natureza.

Eu gosto de ver o céu nas noites de verão.

Eu me sinto bem quando estou perto da natureza.

Realizar atividades fora de casa é melhor do que assistir televisão.

Férias em família é uma boa oportunidade para passar mais tempo em

locais abertos.

As pessoas deveriam passar mais tempo em locais abertos.

Eu gostaria de saber mais sobre a natureza.

Componentes

1

2

3

0,89

0,88

0,78

0,90

0,83

0,85

0,82

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho. Nota: N = 105. Os coeficientes Alfa de Cronbach para os componentes 1,

2 e 3 são, respectivamente, 0,86; 0,76; e 0,62.

Em APN, o primeiro componente reúne itens que se referem ao gosto pela natureza e seus ele-

mentos, bem como ao prazer que se pode ter pelo contato com paisagens naturais. Trata-se, portanto,

de um componente relacionado à adesão estética derivada da apreciação ou gosto, o qual se denominou

‘adesão estética’. O Componente 2, a sua vez, reporta a oportunidades ou ocasiões para passar tempo

ou realizar atividades ao ar livre. É uma dimensão ligada a momentos de contato com a natureza nas

práticas individuais e familiares, componente que recebeu o nome de ‘oportunidades de contato’. O

terceiro e último componente agrupa variáveis que fazem referência à necessidade de maior proxi-

midade e conhecimento do elemento natural. Esses itens têm em comum o reconhecimento de que a

situação corrente não atende a requisitos tidos como ideais ou mais favoráveis e, por isso, ligam-se

ao desejo ou à premência de mudança com vistas ao melhoramento futuro. Trata-se, dessa maneira,

do componente ‘transformação positiva’.

A mediana (Mdn) dos escores totais de APN (N = 105) foi de 4,71 (M = 4,61; DP = 0,39; A =

1,71), o que indicou uma atitude parental tipicamente positiva. As análises por dimensão da escala

informaram que a mediana dos escores nos Componentes 1 e 2 foi igual a 5,00, com amplitude 2,00;

enquanto no Componente 3, a mediana foi de 4,50 e a amplitude 2,50. Como é possível verificar, a

10

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

atitude parental nas três dimensões da Escala APN foi semelhante e representada por altos escores,

embora ligeiramente mais baixos no componente ‘transformação positiva’ (Componente 3).

3.2 ATITUDE PARENTAL PARA COM A CRIANÇA NA NATUREZA

No que se refere à Atitude Parental para com a Criança na Natureza, as análises de consistência

interna e de componentes principais executadas sugeriram a retirada de 18 itens do instrumento. A escala

APCN resultante, constituída desse modo por 10 itens, forneceu satisfatória estrutura dimensional e

coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach igual a 0,74). A análise de componentes principais

com rotação ortogonal Varimax conduzida nos itens finais identificou três componentes explicando

68,18% da variância (autovalor para o último componente extraído igual a 1,20). A Medida de Kaiser-

-Meyer-Olkin indicou adequação amostral para o cálculo (KMO = 0,75) e o Teste de Esfericidade de

Bartlett apontou que as correlações entre os itens foram suficientes para a realização das análises [χ2

(45) = 373,26; p < 0,001]. Todos os valores para as comunalidades superaram o valor crítico de 0,50

(menor valor igual a 0,59). A Tabela 5 apresenta a matriz rotacionada dos componentes extraídos.

Itens com carga igual ou superior a 0,35 após rotação foram incorporados ao componente.

Tabela 5 - Matriz rotacionada dos componentes da Atitude para com a Criança na Natureza

Itens

O aprendizado de meu filho pode ser estimulado por brincadeiras em áreas

abertas.

Participar de brincadeiras em áreas abertas permite que meu filho se exercite.

Componentes

1

2

3

0,80

0,78

Brincar em áreas abertas estimula as habilidades de comunicação do meu

0,76

filho.

Brincadeiras em áreas abertas ajudam a aumentar o nível de independência 0,76

de meu filho.

0,76

Brincar fora de casa é uma boa maneira de aprimorar a coordenação motora.

Tenho medo de que meu filho seja machucado por bandidos se ele brincar

0,90

fora de casa.

0,83

Tenho medo de que meu filho seja sequestrado fora de casa.

0,82

Tenho medo que estranhos possam machucar meu filho em locais abertos.

Brincadeiras em áreas abertas deixam meu filho agitado.

0,85

Eu percebo que brincadeiras em áreas abertas interferem bastante no horário

0,83

das tarefas escolares do meu filho.

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho. Nota: N = 105. Os coeficientes Alfa de Cronbach para os componentes 1,

2 e 3 são, respectivamente, 0,83; 0,82; e 0,66.

Na escala APCN resultante, é possível observar que os cinco itens que compõem o Componente

1 tratam dos benefícios que as brincadeiras em áreas abertas podem trazer para o desenvolvimento geral

da criança, particularmente o desenvolvimento físico, motor, cognitivo e social, visto que se constituem

11

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

estímulos à atividade física, ao melhoramento da coordenação motora, bem como às habilidades de

comunicação e independência. É a dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’. O segundo componente

reúne itens que abordam a ameaça à salvaguarda em locais abertos, referindo-se ao temor de ter o

próprio filho machucado ou mesmo sequestrado por estar ou brincar ao ar livre. Trata-se, por isso, da

dimensão ‘riscos à segurança’. Por fim, as variáveis que compõem o Componente 3 da Escala APCN

se referem a possíveis efeitos prejudiciais de brincadeiras em áreas abertas, tais quais, eventualmente

atuar como distrações ao cumprimento de tarefas cotidianas ou mesmo contribuir para estados de

ânimo contraproducentes. A esse componente daremos a denominação de ‘repercussões desfavoráveis’.

A mediana (Mdn) dos escores totais de atitude (N = 105) foi de 4,10 (M = 4,04; DP = 0,46; A

= 2,10), o que indicou uma atitude parental tipicamente positiva. As análises por dimensão da escala

informaram que a mediana dos escores no Componente 1 foi igual a 4,80 (A = 1,6); seguida da mediana

no Componente 3 (Mdn = 4,00; A = 3,00); e, finalmente, daquela no Componente 2 (Mdn = 3,00; A

= 4,00). Nota-se que os dados caracteristicamente variaram da posição neutra da escala, na dimensão

‘riscos à segurança’ (Componente 2), à posição que corresponde à atitude mais positiva na dimensão

‘benefícios ao desenvolvimento’ (Componente 1), tendo o Componente 3 — relativo às ‘repercus-

sões desfavoráveis’ de se brincar áreas abertas — ocupado uma posição intermediária entre as duas

primeiras dimensões.

3.3 ANÁLISE RELACIONAL

O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (D) apontou que a distribuição dos escores totais

em ambas as escalas difere significativamente de uma distribuição normal [D(105) = 0,19, p < 0,001

em APN; D(105) = 0,1, p = 0,016 em APCN], embora a observação de histogramas de frequência

e diagramas de caixa e bigodes, bem como a análise de coeficientes de assimetria (S) e curtose (K)

indiquem que a distribuição dos dados assume uma configuração muito próxima da condição de

normalidade para a Escala APCN [S = -0,35 (z = - 1,47; p > 0,05); K = 0,57 (z = -0,45; p > 0,05)], o

mesmo não ocorrendo para a Escala APN [S = - 0,93 (z = - 3,95; assimetria negativa significativa; p

< 0,001); K = 0,32 (z = 0,69; p > 0,05)]. Por essa razão, e porque APN e APCN são escalas do tipo

ordinal, o teste não paramétrico Correlação de Spearman (ρ) foi utilizado para investigar a relação

entre as duas variáveis atitudinais. Verificou-se uma correlação positiva de força moderada e estatis-

ticamente significativa entre os dois conjuntos de dados (ρ = + 0,41; p < 0,001; N = 105): as atitudes

parentais para com a natureza e a criança na natureza covariaram positivamente.

4 DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo investigar a estrutura interna das escalas Atitude Parental

para com a Natureza (APN) e Atitude Parental para com a Criança na Natureza (APCN), adequadas

ao contexto brasileiro a partir de Parental Attitude Toward Nature (PAN) e Parental Attitude Toward

their Child’s Outdoor Recreation (PACOR). As análises de consistência interna forneceram valores

para Alfa de Cronbach satisfatórios (α = 0,79 para APN e α = 0,74 para APCN), embora ligeiramente

mais baixos que nas escalas originais (α = 0,85 para PAN e α = 0,87 para PACOR). Também a aná-

lise de componentes principais nas versões brasileiras das escalas conduziu à definição de estruturas

dimensionais com indicadores estatísticos satisfatórios. Esse resultado, todavia, não pode ser com-

parado ao dos estudos originais, visto que a estrutura interna dimensional das escalas não foi neles

nomeada ou descrita.

Na escala APN foram aqui identificadas três dimensões estruturais, sendo elas: ‘adesão estética’,

‘oportunidades de contato’ e ‘transformação positiva’. Uma explicação para esses achados pode estar

ligada ao papel adaptativo que a preferência teria em inibir ou promover a aproximação a determinado

12

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

ambiente em função do efeito que esse ambiente pode produzir (VAN DEN BERG; KOOLE; VEN

DER WULP, 2003). O indivíduo avaliaria rapidamente e em maneira automática as propriedades do

lugar e o seu potencial para a restauração e o bem-estar; e tenderia a preferir os ambientes que forne-

cem pistas de que tais benefícios podem ocorrer.

O componente ‘adesão estética’, que nesse contexto é entendido como uma expressão da prefe-

rência ambiental, pode estar especialmente ligado à capacidade restauradora dos espaços com natureza,

ou seja, a capacidade que certos ambientes naturais possuem de favorecer a recuperação de recursos

psicofisiológicos e sociais afetados pelas tarefas cotidianas (BERMAN; JONIDES; KAPLAN, 2008;

BERTO, 2005; HARTIG, 2011). Na escala APN, os itens “Eu gosto da natureza”, “Eu gosto de ver o

céu quando estou perto da natureza” e “Eu me sinto bem quando estou perto da natureza” formam uma

estrutura dimensional consistente que, claramente, reflete a necessidade de estar em meio à natureza

pela sensação de bem-estar que a visualização desse ambiente dá ao indivíduo.

Além de prazer estético e bem-estar, o contato com a natureza favorece oportunidades de brin-

cadeiras às crianças e lazer à família, um conjunto de qualidades que pode explicar a presença do

componente ‘oportunidades de contato’ na estrutura dimensional da atitude dos genitores para com a

natureza. Ao procurarem espaços para recreação familiar, os pais privilegiam aqueles que oferecem

uma diversidade de atividades, para que atendam às necessidades de desenvolvimento de diferentes

faixas etárias (VEITCH et al., 2006). Os espaços abertos frequentemente escolhidos por famílias são

aqueles que têm uma estrutura de lazer agregada às áreas verdes como os parques urbanos e naturais

(LARSON; WHITING; GREEN, 2013; PERES, FELIPPE, KUHNEN, 2019). Os itens “Realizar ati-

vidades fora de casa é melhor do que assistir televisão” e “Férias em família é uma boa oportunidade

para passar mais tempo em locais abertos” complementam-se em suas informações no sentido de

apontar para comportamentos desejáveis e positivos de serem promovidos como práticas de atividades

ao ar livre no cotidiano familiar.

A razão para esses dois itens serem representativos da estrutura de crenças dos pais pode ser

explicada por uma diferença geracional. Os pais reconhecem uma mudança no uso dos espaços aber-

tos ao longo das gerações e suas representações nostálgicas de uma infância com memórias de boas

vivências nesses lugares — onde usufruíam de maior contato com a natureza e autonomia de explora-

ção (CLEMENTS, 2004; KARSTEN, 2005; SKAR; KROGH, 2009; VALENTINE; MCKENDRICK,

1997; WITTEN; KEARNS; CARROLL, 2013) — influenciam na construção de suas crenças e práticas

familiares. De fato, há uma associação positiva entre regras e hábitos de realização de atividades ao

ar livre e a maior quantidade de tempo em atividades ao ar livre dos pais com os filhos (REMMERS

et al., 2014).

A percepção do conjunto de benefícios proporcionados a pais e crianças pela presença de áreas

verdes reflete-se possivelmente no desejo de maior conhecimento acerca da natureza, bem como de

maior contato para com ela (LARSON; WHITING; GREEN, 2013), aspectos estes ligados à terceira

dimensão atitudinal identificada em APN: ‘transformação positiva’. Esse tópico adquire ainda maior

relevância no contexto da sempre crescente urbanização. O estilo de vida nas cidades — onde hoje

se encontra cerca de 50% das crianças (UNICEF, 2012) — bem como a inacessibilidade a espaços

com natureza seguros e de qualidade e a indisponibilidade de pais para o lazer no curso das atividades

cotidianas tornam o uso de áreas como os parques, por exemplo, eventos esporádicos.

Um estudo com 3.160 pais noruegueses com filhos de 6 a 12 anos de idade encontrou que visi-

tas a espaços com mais natureza, como parques ou reservas florestais, são mais frequentes nos finais

de semana e feriados (GUNDERSEN et al., 2016). Segundo os autores, uma programação cheia de

atividades formais durante a semana não permite que as famílias tenham tempo disponível para visitar

esses espaços, mesmo que estes estejam próximos de suas residências. Devido à escassez de tempo

das famílias para realizar atividades recreativas em espaços abertos, os itens “As pessoas deveriam

passar mais tempo em locais abertos” e “Eu gostaria de saber mais sobre a natureza” transmitem a

13

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

ideia de comportamentos a serem almejados pelos benefícios que estar na natureza e saber sobre ela

podem trazer às pessoas.

No que se refere à APCN, os 3 componentes encontrados tratam tanto dos aspectos positivos

como dos aspectos negativos que podem ser percebidos pelos pais acerca do uso dos espaços aber-

tos pelas crianças. A dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’ aborda comportamentos ao ar livre

relacionados a ganhos positivos ao desenvolvimento infantil. São variados os estudos que mostram a

diversidade de brincadeiras motoras, imaginativas e construtivas que são realizadas por crianças na

interação com elementos naturais (FJØRTOFT, 2004; FJØRTOFT; SAGIE, 2000; MACHADO et al.,

2016; MALONE; TRANTER, 2003). Os itens “O aprendizado de meu filho pode ser estimulado por

brincadeiras em áreas abertas”, “Participar de brincadeiras em áreas abertas permite que meu filho se

exercite” e “Brincar fora de casa é uma boa maneira de aprimorar a coordenação motora” representam

ganhos ao desenvolvimento infantil focados, principalmente, na área cognitiva e motora.

Outros itens da dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’ trazem à tona ganhos do contato com

a natureza para a socialização e o estímulo à autonomia. O item “Brincar em áreas abertas estimula as

habilidades de comunicação do meu filho” leva ao entendimento de que a criança encontra nos espaços

ao ar livre um ambiente social, onde ela tem a oportunidade de interagir e se comunicar com outras

crianças e adultos. Alguns estudos vêm investigando a socialização que ocorre no uso dos espaços

abertos com natureza por grupos de crianças e, de fato, nesses lugares crianças utilizam elementos da

natureza e seus micro-espaços em brincadeiras imaginativas que as estimulam na interação entre os

pares (CZALCZYNSKA-PODOLSKA, 2014; KUH; PONTE; CHAU, 2013; MALONE; TRANTER,

2003; RAYMUNDO, KUHNEN; SOARES, 2010; SAID, 2008). Os pais reconhecem a natureza como

um espaço que estimula a socialização não só entre as crianças, mas também deles próprios com seus

filhos (LARSON, WHITING; GREEN, 2013; SCHUBERT-PERES et al., 2017).

O desenvolvimento da autonomia das crianças é outro aspecto que os pais reconhecem como

necessário. O item “Brincadeiras em áreas abertas ajudam a aumentar o nível de independência de

meu filho” destaca o brincar ao ar livre como uma forma de estimular a autonomia das crianças. Em

alguns estudos que investigam crenças parentais sobre comportamentos de riscos de crianças em

espaços abertos, os pais reconhecem que os desafios motores e cognitivos enfrentados pelas crianças

na interação com locais que eles percebem apresentar maior risco à integridade física são oportunida-

des para os seus filhos desenvolverem autonomia, confiança e autoestima (CEVHER-KALBURAN;

IVRENDI, 2016; LITLLE, 2010; LITTLE; WYVER; GIBSON, 2011).

Entretanto, em contextos de espaços abertos e urbanos, estudos identificam que a percepção de

risco dos pais também constitui um componente interveniente na relação que crianças estabelecem

com os seus espaços de mobilidade, exploração e brincadeira (LITTLE, 2010; VEITCH et al., 2006). A

dimensão ‘riscos à segurança’ que se constitui pelos itens “Tenho medo que meu filho seja machucado

por bandidos se ele brincar fora de casa”, “Tenho medo que meu filho seja sequestrado fora de casa” e

“Tenho medo que estranhos possam machucar meu filhos em locais abertos” refletem que a percepção

negativa em relação à segurança leva pais a tomarem decisões que restringem a mobilidade autônoma

das crianças, bem como o uso que fazem desses ambientes. O escore mais baixo para essa dimensão

indica que a percepção de risco dos pais do presente estudo constitui um fator impeditivo importante

no uso de espaços abertos com natureza pelas crianças.

Resultado similar foi encontrado em McFarland (2011), no qual os pais de crianças de 3 a 5 anos

de idade apresentaram, particularmente, uma atitude negativa para o item “Tenho medo que estranhos

possam machucar meus filhos em locais abertos” da escala PACOR. A idade das crianças pode exer-

cer uma influência sobre a percepção de risco dos pais, mas não é um fator preponderante. Embora

alguns estudos apontem para uma maior permissividade dos pais quanto a exploração e mobilidade

autônoma em espaços abertos na faixa etária dos 6 aos 9 anos, outros estudos indicam que a qualidade

14

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

do espaço urbano tem uma prevalência sobre as decisões parentais, independentemente da idade da

criança (AARTS et al. 2012; FYHRI; HJORTHOL, 2009; LITTLE, 2010; SOORI; BHOPAL, 2002).

Complementar à questão dos riscos à segurança, estão também os aspectos envolvidos no compo-

nente ‘repercussões desfavoráveis’. Esta dimensão introduz outro enfoque no que se refere a potenciais

efeitos negativos de áreas abertas com natureza, dessa vez não diretamente ligados às características

intrínsecas do ambiente físico e social, mas ao uso e a relação que se estabelece com esse tipo de espaço.

Os itens “Brincadeiras em áreas abertas deixam meu filho agitado” e “Eu percebo que brincadeiras em

áreas abertas interferem bastante no horário das tarefas escolares do meu filho” surgem juntos para

essa dimensão como possíveis efeitos negativos gerados pelo uso de espaços abertos. Esse resultado

se diferencia do encontrado por McFarland et al. (2011), que observaram poucos pais com filhos na

faixa etária dos 3 aos 5 anos que consideram o uso de espaços abertos como distração às atividades

escolares. A diferença nos resultados pode estar relacionada à idade das crianças e às crenças a res-

peito do que os pais acreditam ser importante oferecer como atividade para uma determinada idade.

Talvez pais de crianças pequenas se sintam menos afetados pelas atividades ao ar livre, por não terem

a expectativa que seus filhos desempenhem atividades escolares. Ao contrário dos pais de crianças de

mais idade, como no presente estudo. Cuidadores de crianças de 6 a 9 anos podem acreditar que as

suas necessidades devam estar mais voltadas para as atividades formais da escola e que muito tempo

em espaços que promovam atividades informais pode promover agitação e prejuízo escolar.

Ainda que tenha existido a tendência a uma atitude mais negativa para com a criança na natureza

devido aos componentes ‘riscos à segurança’ e ‘repercussões desfavoráveis’, os genitores demonstra-

ram uma atitude tipicamente positiva na dimensão ‘benefícios ao desenvolvimento’. Apesar do receio

em relação à segurança dos filhos e da percepção de eventuais efeitos negativos, os pais não deixam

de perceber as oportunidades de crescimento nos campos da autonomia, cognição, habilidade motora

e socialização que a natureza pode oferecer à criança. Esse resultado dá indicações dos setores que

poderiam ser priorizados ao longo da elaboração de políticas de incentivo ao uso de espaços verdes:

divulgar os benefícios da natureza — fato aparentemente sabido — pode não ser tão efetivo quanto

investir na promoção da segurança e do sentir-se seguro em áreas abertas, bem como em recomendações

que levam em conta o enfoque trazido pela dimensão ‘repercussões desfavoráveis’ (PERES; FELIPPE;

KUHNEN, 2019). A posição intermediária dos pais frente a este componente se deve possivelmente

a condições que não são facilmente observáveis, mas que se relacionam direta ou indiretamente a

aspectos do desenvolvimento da criança que pais não desejariam que fossem afetados.

A visão dos pais em relação ao uso de espaços livres sofre pelo efeito negativo dos riscos per-

cebidos, mesmo que a ciência já apresente muitos dos benefícios derivados do uso desses ambientes.

Melhorias na estrutura física das ruas, na conservação das áreas recreativas e o oferecimento de mais

segurança no trânsito, por exemplo, criariam condições adequadas para que os pais colocassem em

prática aquilo que já reconhecem como benéfico: dar à criança a oportunidade do desenvolvimento em

contato com a natureza. Os respondentes do presente estudo, que pelas suas características sociodemo-

gráficas apresentam-se como parte de uma população com nível educacional elevado e distribuídos em

faixas de renda também elevadas, podem ser favorecidos por locais de moradia seguros e saudáveis,

acesso à informação e um modo de vida que influencia suas percepções, crenças e valores. Por con-

seguinte, isso pode se refletir em uma atitude mais positiva para com a natureza e o uso desse espaço

pelas crianças. No presente relato de estudo, não foi objetivo desenvolver uma análise relacional entre

as variáveis sociodemográficas e as atitudes. No entanto, no trabalho de Mcfarland, Zajicek eWallczek

(2014), as relações entre as atitudes e a renda familiar, e entre as atitudes e o nível educacional foram

testadas e se mostraram estatisticamente significativas. Os autores concluíram, todavia, que estas

variáveis sozinhas não são preditoras das atitudes.

No que diz respeito à relação entre as variáveis atitudinais, este estudo mostra que uma atitude

positiva para com a natureza está relacionada a uma atitude positiva para com a criança na natureza.

15

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

De modo semelhante, uma correlação forte e estatisticamente significativa, na mesma direção, foi

encontrada no estudo de McFarland (2011). Neste mesmo trabalho, foi também encontrada uma relação

positiva entre as atitudes e a quantidade de tempo que crianças permaneciam em atividades ao ar livre

(MCFARLAND; ZAJICEK; WALLCZEK, 2014). Embora a presente pesquisa não tenha realizado

esse teste, os resultados para as escalas originais identificaram que ambas as variáveis atitudinais são

preditoras de comportamentos de uso de espaços abertos por crianças. Sugere-se que as escalas adap-

tadas para o contexto brasileiro sejam também testadas em relação a esse aspecto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estrutura interna identificada nas escalas em estudo correspondeu às expectativas teóricas e

empíricas encontradas na literatura e as análises de consistência interna entre os itens em contexto

brasileiro revelaram-se satisfatórios, o que constitui indício de confiabilidade dos instrumentos. A

correlação positiva, moderada e estatisticamente significativa entre as duas escalas investigadas

sugere uma predisposição dos pais que gostam de estar na natureza para motivar o uso dos espaços

abertos com natureza pelos seus filhos. Os resultados encontrados indicam que os instrumentos aqui

estudados podem vir a oferecer, futuramente, evidências de validade pela correlação com testes que

avaliam construtos relacionados (validade de construto). Apesar dos resultados promitentes, a pesquisa

apresenta limitações no que diz respeito à representatividade da amostra. Parece-nos útil a obtenção

de ulteriores evidências de fidedignidade e validade dos instrumentos para o contexto estudado, se

possível, em amostras alargadas, tanto do ponto de vista numérico, como no que diz respeito ao perfil

dos participantes.

A literatura tem consistentemente demonstrado o quanto as crianças podem se beneficiar do

contato com a natureza, nas esferas da saúde e do desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo e

social. Não obstante, é necessário considerar que a relação estabelecida por meninos e meninas com

os espaços verdes de lazer é frequentemente mediada por seus genitores, que orientam o próprio com-

portamento em função de experiências, percepções e, consequentemente, crenças e atitudes. Como

um fator preditivo de comportamentos, a atitude parental para com a natureza e a criança na natureza

sugere indícios de como a relação familiar com espaços abertos pode estar ocorrendo e, principalmente,

antecipa potenciais modos de interação. Isso é de particular importância para o desenvolvimento

de ações coletivas e políticas públicas voltadas à resolução de problemas e a promoção do vínculo

criança-natureza. Finalmente, até o nosso conhecimento, não existem disponíveis para o contexto

brasileiro outros instrumentos de medição da atitude parental aqui discutida. Espera-se, assim, que

o presente estudo possa ter contribuído nesse sentido, colaborando para investigações dedicadas ao

conhecimento do tema no país.

16

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

REFERÊNCIAS

AARTS, M.-J. et al. Outdoor play among children in relation to neighborhood characteristics: a cross sectional neigh-

borhood observation study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 9, n. 98, p. 3-11,

2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-98>. Acesso em: 8 março de 2019.

ÄNGGARD, E. Making use of “nature” in an outdoor preschool: classroom, home and fairyland. Children, Youth and

Environments, v. 20, n. 1, p. 4-25, 2010. Disponível em: <http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.120149.1358777081!/

menu/standard/file/CYE%20Making%20use%20of%20nature.pdf>. Acesso em: 8 de março 2019.

AZIS, F.; SAID, I. The trends and influential factors of children’s use of outdoor environments: a review. Asian

Journal of Environment-Behavior Studies, v. 2, n.5, p. 67-80, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sb-

spro.2012.03.341>. Acesso em: 8 de março 2019.

BERMAN, M. G.; JONIDES, J.; KAPLAN, S. The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science,

v. 19, n. 12, p. 1207-1212, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x>. Acesso em: 8 de

março 2019.

BERTO, R. Exposure to restorative environments helps restore attention capacity. Journal of Environmental Psychol-

ogy, v. 25, n. 3, p. 249-259, 2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.07.001>. Acesso em: 8 de

março 2019.

CEVHER-KALBURAN, N.; IVRENDI, A. Risky Play and Parenting Styles. Journal of Child and Family Studies, v.

25, n.2, 2016, p. 355-366. Disponível em: <http://dx.doi.org/doi:10.1007/s10826-015-0236-1>. Acesso em: 8 de março

2019.

CLEMENTS, R. An investigation of the status of outdoor play. Contemp. Issues Early Child, 5, p.68-80. 2004. Dispo-

nível em: <http://dx.doi.org/10.2304/ciec.2004.5.1.10>. Acesso em: 8 de março 2019.

CZALCZYNSKA-PODOLSKA, M. The impact of playground spatial features on children’s play and activity forms: an

evaluation of contemporary playgrounds’ play and social value. Journal of Environmental Psychology, v. 38, n. 0, p.

132-142, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.01.006>. Acesso em: 8 de março 2019.

FONSÊCA, P, N da; et al. Hábitos de estudo e estilos parentais: estudo correlacional. Revista Quadrimestral da

Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. v. 18, n.2, p. 337-345, 2014. Disponível em: <http://

dx.doi.org/10.1590/ 2175-3539/2014/0182755>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

FJØRTOFT, I.; SAGEIE, J. The natural environment as a playground for children: landscape description and analyses

of a natural landscape. Landscape and Urban Planning, v. 48, n. 1-2, p. 83-97, 2000. Disponível em: <https://doi.

org/10.1016/S0169-2046(00)00045-1>. Acesso em: 8 de março 2019.

FJØRTOFT, I. Landscape as playscape: the effects of natural environments on children’s play and motor develop-

ment. Children, Youth and Environments, v. 14, n. 2, p. 21-44, 2004. Disponível em: <http://www.jstor.org/discov-

er/10.7721/chilyoutenvi.14.2.0021>. Acesso em: 8 de março 2019.

FYHRI, A.; HJORTHOL, R. Children’s independent mobility to school, friends and leisure activities. Journal of

Transport Geography, v. 17, n. 5, p. 377-384, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.10.010>.

Acesso em: 8 de março 2019.

GIELEN, A. C. et al. Child pedestrians: the role of parental beliefs and practices in promoting safe walking in urban

neighborhoods. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, v. 81, n. 4, p. 455-555,

2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jurban/jth139>. Acesso em: 8 de março 2019.

GONZÁLES, R; BAKKER, L.; RUBIALES, J. Estilos Parentales em niños y niñas com TDHA. Revista Latinoameri-

cana de Ciencias Sociales. Niñez y Juventud, v. 12, n.1, 141-158, Disponível em:<http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/

v12n1/v12n1a08.pdf>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

GRESSLER, S. C.; GÜNTHER, I., A. Ambientes restauradores: definição, histórico, abordagens e pesquisas. Estudos

17

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

de Psicologia, v. 18, n. 3, p. 487-495, 2013. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2013000300009>.

Acesso em: 8 de março 2019.

GUNDERSEN, V. et al. Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry &

Urban Greening, v. 17, p. 116-125, 2016. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2016.04.002>. Acesso em:

8 de março 2019.

HARTIG, T. Issues in restorative environment research: matters of measurement. In: Fernández-Ramírez, B.; Villodres,

C. H.; Ferrer, C. M. S., Méndez, M. J. M. (Eds.). Psicologia Ambiental 2011: entre los studios urbanos y el análisis de

la sostentenibilidad. Almería: Universidad de Almería y Associación de Psicologia Ambiental, 2011, p. 41-66. Dispo-

nível em:<http://repositorio.ual.es:8080/bitstream/handle/10835/1001/Psicologiaambiental2011.pdf?sequence=1&i-

sAllowed=y#page=59>. Acesso em: 8 de março 2019.

HARTIG, T.; STAATS, H. The need for psychological restoration as a determinant of environmental preferences.

Journal of Environmental Psychology, v. 26, p. 215-226, 2006. Disponível em:<http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jen-

vp.2006.07.007>. Acesso em: 8 de março 2019.

KALISH, M. et al. Outdoor play: A survey of parent’s perceptions of their child’s safety. Journal of Trauma and

Acute Care Surgery, v. 69, n. 4, p. S218-S222. 2010. Disponível em < http://www.jstor.org/doi: 10.1097/TA.0b013e-

3181f1eaf0>. Acesso em: 8 de março 2019.

KAPLAN, R. The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychol-

ogy, v. 15, n. 3, p. 169-18, 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2>. Acesso em: 8 de

março 2019.

KARSTEN, L. It all used to be better? Different generations on continuity and change in urban chil-

dren’s daily use of space. Children’s Geographies, v. 3, p. 275–290, 2005. Disponível em: <https://doi.

org/10.1080/14733280500352912>. Acesso em: 8 de março 2019.

KORPELA, K.; HARTIG, T. Restorative qualities of favorite places. Journal of Environmental Psychology, v. 16, n.

3, p. 221-233, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/jevp.1996.0018>. Acesso em: 8 de março 2019.

KORPELA, K. Place identity as a product of environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, v.

9, n. 3, p. 241-256, 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0272-4944(89)80038-6>. Acesso em: 8 de março

2019.

KORPELA, K.; KYTTÄ, M.; HARTIG, T. Restorative experience, self-regulation, and children’s place preferenc-

es. Journal of Environmental Psychology, v. 22, n. 4, p 387-398, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/

jevp.2002.0277>. Acesso em: 8 de março 2019.

KUH, L. P.; PONTE, I.; CHAU, C. The impact of a natural playscape installation on young children’s play behaviors.

Children, Youth and Environments, v. 23, n. 2, p. 49-77, 2013. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/10.7721/

chilyoutenvi.23.2.0049>. Acesso em: 8 de março 2019.

KYLIN, M. Children’s dens. Children, Youth and Environments, v. 13, n.1, p. 1-20, 2003. Disponível em <https://

www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.13.1.0030>.Acesso em: 8 de março 2019.

LARSON, L. R.; WHITING, J. W.; GREEN, G. T. Young people’s outdoor recreation and state park use: perceived ben-

efits from the parent/guardian perspective. Children, Youth and Environments, v. 23, n.3, p. 89-118, 2013. Disponível

em: <https://doi.org/doi: 10.7721/chilyoutenvi.23.3.0089>. Acesso em: 8 de março 2019.

LITTLE, H. Relationship between parents’ beliefs and their responses to children’s risk-taking behavior during

outdoor play. Journal of Early Childhood Research, v. 8, n.3, p. 315-330, 2010. Disponível em: <https://doi.

org/10.1177/1476718X10368587>. Acesso em: 8 de março 2019.

LITTLE, H.; WYVER, S.; GIBSON, F. The influence of play context and adult attitudes on young children’s physical

risktaking during outdoor play. European Early Childhood Education Research Journal, v. 19, n.1, p. 113-131,

2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1350293X.2011.548959>. Acesso em: 8 de março 2019.

18

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

LUZ, G. M.; RAYMUNDO, L. S.; KUHNEN, A. Uso dos espaços urbanos pelas crianças: uma revisão. Psicologia:

Teoria e Prática, v. 12, n. 3, p. 172-184, 2010. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttex-

t&pid=S151636872010000300014>. Acesso em: 8 de março 2019.

MACHADO, Y. S. et al. Brincadeiras infantis e natureza: investigação da interação criança-natureza em parques verdes

urbanos. Temas em Psicologia, 24, v.2, p. 669–680, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.9788/TP2016.2-14>.

Acesso em: 8 de março 2019.

MALONE, K.; TRANTER, P. Children’s environmental learning and the use, design and management of school-

grounds. Children, Youth and Environments, v. 13, n. 2, p. 1-45, 2003. Disponível em: <http://www.jstor.org/discov-

er/10.7721/chilyoutenvi.13.2.0087>. Acesso em: 8 de março 2019.

MCFARLAND, A. L. Growing minds: the relationship between parental attitude about nature and the development

of fine and gross motor skills in children. 2011. 127f. Tese (Doutorado em Horticultura)—Programa de Pós-Gradua-

ção em Horticultura, Texas A & M University, Texas. 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net /1969.1/ETD-TA-

MU-2011-05-9067>. Acesso em 8 de março 2019.

MCFARLAND, A. L. et al. Growing minds: the development of an instrument to measure parental attitude toward na-

ture and their child’s outdoor recreation. Hortechnology, v. 21, n. 2, p. 225-229, 2011. Disponível em: <http://horttech.

ashspublications.org/content/21/2/225.full.pdf+html>. Acesso em: 8 de março 2019.

MCFARLAND, A. L.; ZAJICEK, J. M.; WALLCZEK, T. M. The relationship between parental attitudes toward nature

and the amount of time children spend in outdoor recreation. Journal of Leisure Research, v. 46, n. 5, p. 525, 2014.

Disponível em: <doi.org/10.1080/00222216.2014.11950341> Acesso em: 8 de março 2019.

NEIVA, E. R.; MAURO, T. G. Atitudes e mudança de atitude. In: Torres, C. V. & Neiva, E. R. (Orgs), Psicologia so-

cial: principais temas e vertentes. São Paulo: Artmed, p. 169-201, 2011.

NORONHA, A. P. P.; BATISTA, H. H. V. Escala de forças e estilos parentais: Estudo correlacional. Estudos Interdis-

ciplinares em Psicologia, v. 8, n. 2, p. 02-19, 2017. Disponível em: < https://doi: 10.5433/2236-6407.2016v8n2p02>.

Acesso em: 26 de maio de 2020.

PERES, P. M. S. Mediação dos pais na interação criança-natureza. 2018. 258f. Tese (Doutorado em Psicologia) –

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

PERES, P. M. S.; FELIPPE, M. L.; KUHNEN, A. Percepção parental das barreiras para o contato da criança com a

natureza. Revista Faz Ciência, v. 21, n. 33, p. 46-60, 2019. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/faz-

ciencia/article/view/23087/15504>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

PREZZA, M. et al. Parental perception of social risk and of positive potentiality of outdoor autonomy for children: the

development of two instruments. Journal of Environmental Psychology, v. 25, n. 4, v. 437-453, 2005. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.04.003>. Acesso em: 8 de março 2019.

RAYMUNDO, L. S.; KUHNEN, A.; SOARES, L. B. O espaço aberto da educação infantil: Lugar para brincar e

desenvolver-se. Psicologia Em Revista, v. 16, p. 251–270, 2010. Disponível em: <https://doi.org/doi: 10.5752/P.

1678-9563.2010v16n2p251>. Acesso em: 8 de março 2019.

REMMERS, T.; BROEREN, S. M.; RENDERS, C. M.; HIRASING, R. A. A longitudinal study of children’s outside

play using family environment and perceived physical environment as predictors. International Journal of Behavioral

Nutrition and Physical Activity, v. 11, n.1, p. 11-76, 2014. Disponível em: <https://doi.org/doi: 10.1186/1479-5868-

11-76>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

SAID, I. Evaluating affordances of streams and rivers pertaining to children’s functioning in natural environments.

Journal of King Saud University—Architecture and Planning Division, v. 20, 2008

Disponível em <https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.edu.sa/files/imce_images/jap_k su_jul2008_e2.pdf>. Acesso em: 26

de maio de 2020.

19

PATRICIA MARIA SCHUBERT PERES, MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE CORREIO E ARIANE KUHNEN

SAMBORSKI, S. Biodiverse or barren school grounds: Their effects on children. Children, Youth and Environments, v.

20, n.2, p. 67–115. 2010. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyoutenvi.20.2.0067>. Acesso em: 8

de março de 2019.

SARGISSON, R. J.; MCLEAN, I. G. Children’s use of nature in New Zealand playgrounds. Children, Youth and

Environments, v. 22, n. 2, p. 144-163. 2012. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/10.7721/chilyouten-

vi.22.2.0144>. Acesso em: 8 de março 2019.

SCHÄFFER, S. D. & KISTEMANN, T. Reconceptualizing school design: learning environments for children and

youth. Children, Youth and Environments, v. 22, n. 1, p. 270-279, 2012. Disponível em: <http://doi:10.7721/chilyou-

tenvi.22.1.0011>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

SCHUBERT-PERES, P. M. S. et al. A. Parents’ perceptions of affordances for children in nature. Psyecology: Bi-

lingual Journal of Environmental Psychology, v. 8, n.2, p. 1-13, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/doi:

10.1080/21711976.2017.1291185>. Acesso em: 8 de março 2019.

SKAR, M., KROGH. E. Changes in children’s nature-based experiences near home: from spontaneous play to

adult-controlled, planned and organized Activities. Children’s Geographies, v. 7, p. 339–354. 2009. Disponível em:

<http://dx.doi.org/doi:10.1080/14733280903024506>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

SOORI, H.; BHOPAL, R. S. Parental permission for children’s independent outdoor activities. European Journal of

Public Health, v. 12, n. 2, p. 104-109, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/eurpub/12.2.104>. Acesso em: 8

de março 2019.

TAYLOR, A. F.; KUO, F. E.; SULLIVAN, W. C. Coping with AD: the surprising connection to green play settings.