UFRRJ

INSTITUTO DE AGRONOMIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

EDUCAÇÃO AGRÍCOLA

DISSERTAÇÃO

DE PROFESSOR PARA PROFESSOR

A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SALA DE AULA

SILVIA HELENA LOLI BEZERRA

2010

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE AGRONOMIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AGRÍCOLA

DE PROFESSOR PARA PROFESSOR

A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SALA DE AULA

SILVIA HELENA LOLI BEZERRA

Sob a Orientação da Professora

Nedda Garcia Rosa Mizuguchi

e Co-orientação da Professora

Ana Maria Dantas Soares

Dissertação submetida como requisito

parcial para obtenção do grau de Mestre

em Ciências, no Programa de Pós-

Graduação em Educação Agrícola, Área

de Concentração em Educação Agrícola.

Seropédica, RJ

Setembro de 2010

2

3

UFRRJ / Biblioteca Central / Divisão de Processamentos Técnicos

304.2

B574d

T

Bezerra, Silvia Helena Loli, 1970-.

De professor para professor: a

prática da educação ambiental na

sala de aula / Silvia Helena Loli

Bezerra – 2010.

101 f.: il.

Orientador: Nedda Garcia Rosa Mizuguchi.

Dissertação

(mestrado)

–

Universidade Federal Rural do Rio

de Janeiro, Programa de Pós-

Graduação em Educação Agrícola.

Bibliografia: f. 93-98.

1. Educação ambiental – Estudo e

ensino - Teses. 2. Currículos -

Planejamento

-

Teses.

3.

Planejamento educacional – Teses. I.

Mizuguchi, Nedda Garcia Rosa, 1960-.

II. Universidade Federal Rural do

Rio de Janeiro. Programa de Pós-

Graduação em Educação Agrícola.

III. Título.

4

AGRADECIMENTOS

A minha orientadora Professora Nedda Garcia Rosa Mizuguchi e co-orientadora Ana

Maria Dantas Soares, pela atenção, dedicação e valiosas contribuições deste trabalho;

A todos os meus familiares e amigos pelo apoio e incentivo;

Aos professores Gabriel de Araújo Santos e Sandra Barros Sanchez que abriram as

portas do conhecimento e aperfeiçoamento para os professores deste país;

Aos professores do PPGEA e toda equipe administrativa: Marize, Nilson, Cris, Luís e

Léo, pessoas especiais que passam e ficam marcados em nossas vidas;

Aos colegas da Turma 2-2008, que deixaram muitas saudades;

Aos alunos, professores e funcionários do CTUR, pois sem eles não seria possível a

realização deste trabalho;

A Pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Valéria Sucena Hammes, que se

disponibilizou a estar presente na apresentação desta dissertação e por sua batalha em pró da

Educação Ambiental.

A Decana de Pós-Graduação Profa. Áurea Echevarria Aznar Neves Lima, pela

amizade e carinho;

A CAPES que apoiou financeiramente este trabalho;

Aos meus pais que, impossibilitados de estaram presentes ao meu lado nesta valiosa

jornada, sempre caminharam comigo no meu coração, a eles dedico cada momento especial,

principalmente este, pois estariam muito orgulhosos de mais uma etapa vencida.

A todos e todas, que de uma forma ou outra, contribuíram para este trabalho;

Meu muito obrigado.

.

5

RESUMO

BEZERRA, Silvia Helena Loli. De Professor para Professor: A Prática da Educação

Ambiental na Sala de Aula. 2010. 100p. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola).

Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2010.

O trabalho teve por objetivo investigar a contribuição de práticas de Educação Ambiental

(EA), no projeto pedagógico do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de

Janeiro (CTUR). Inicialmente, foi feito um estudo exploratório com os alunos do terceiro ano

do Ensino Médio em Agropecuária Orgânica e uma parte dos funcionários da escola,

utilizando-se, como elementos de motivação, vídeos de curta duração, visita pelas instalações

do colégio para observação de um problema ambiental específico - o lixo comum, e visita

guiada ao depósito de lixo da cidade de Seropédica. Após essas atividades, foi feito um

levantamento da percepção ambiental dos participantes, mediante manifestações livres por

meio da elaboração de relatórios do que foi visto e discutido nas atividades, seguido de uma

exposição de idéias, com apresentação de soluções possíveis para o problema do lixo escolar.

À continuação, foi aplicado um questionário semiestruturado com questões abertas, nas quais

o entrevistado manifestou-se livremente por escrito sobre o tema proposto, e com questões

fechadas pré-formuladas, mediante as quais assinalava respostas que melhor representavam

sua opinião. Responderam ao questionário 65 entrevistados, entre estudantes e funcionários.

Os questionários foram analisados estatisticamente por dispersão e pelos resultados,

observou-se que os argumentos dos entrevis tados foram tipicamente cartesianos. Essa visão

reducionista limita a capacidade de enxergar o problema de uma forma sistêmica, pois são

argumentos que apresentam uma concepção mecanicista do universo, cujas leis, de acordo

com essa concepção, poderiam em tese, ser aprendidas objetivamente mediante

procedimentos científicos. Essas estruturas de pensamento não são exclusivas dos

entrevistados, sobretudo dos estudantes. Elas foram certamente consolidadas no convívio

familiar, nas relações de vizinhança e nos demais grupos de relacionamento, inclusive na

escola. Dentro desta perspectiva, entende-se que à EA cabe a tarefa de desarmar essas

estruturas de pensamento que percebem a relação homem/natureza dentro de uma mecânica

binária na lógica formal e racionalista. Esta pesquisa serviu-se de uma população especial

que pode ser considerada representativa da elite discente do país. Portanto, não se tratam de

conclusões generalizadas sobre o conjunto da população brasileira. Se essa premissa é

verdadeira, a constatação é de que a situação é preocupante, pois a grande maioria dos

brasileiros seguramente encontra-se em condições instrucionais menos privilegiadas do que os

participantes dessa pesquisa, sustentando o argumento de que os resultados obtidos são

representativos e espelham a realidade brasileira, o que subsidiaria a premência na

implementação da EA no currículo das escolas de todo o país. A análise dos resultados

obtidos na pesquisa permitiu uma interpretação e um diagnóstico mais preciso e

pormenorizado do quadro da EA nos seus mais variados aspectos no âmbito do CTUR. Como

resultado, puderam-se identificar equívocos e falhas, decorrente principalmente de uma

abordagem superficial da EA na instituição. Foi dado um conjunto de sugestões, de caráter

epistemológico, para auxiliar no Projeto Político Pedagógico da instituição e na

implementação efetiva da EA, entendendo que a tarefa do professor é, não só complementar

essa sugestão, como também encontrar respostas às provocações que o tema evoca e, assim,

propor formas alternativas de pensamento e de atuação.

Palavras chave: Percepção ambiental, currículo, projeto pedagógico.

6

ABSTRACT

BEZERRA, Silvia Helena Loli. From teacher to Teacher: The practice of environmental

education in the classroom. 2010. 100 p. Dissertation (Master in Agricultural Education).

Institute of Agronomy, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ, Seropédica, 2010.

The purpose of this research was to investigate the contribution of environmental education

practices (EE), on the educational project of the Technical College of Universidade Federal

Rural do Rio de Janeiro (CTUR). Initially, an exploratory study was done with students of the

Organic Farming high school and some school staff, using short videos, visits to the College's

campus to observe the school´s garbage, and a guided tour on the city's garbage deposit as

elements of motivation. After these activities, a survey was done of the participants’

environmental awareness, through free demonstrations via reports about what was seen and

discussed in these activities, followed by a brainstorming with presentation of possible

solutions to the school problems. Further, a semistructurade questionnaire was applied with

open questions, in which the interviewee had freedom to write about the proposed issue, and

pre-formulated closed questions, whereby highlighted the best answers which represented

their opinion. 65 students and members of staff filled questionnaire up. The questionnaires

were analyzed statistically by dispersion and by the results, it was noted that the arguments of

the interviewers were typically Cartesian. This reductive vision limits their ability to see the

problem in a systemic way, because they are arguments that show a mechanistic design of the

universe, whose laws, according to this conception, could be in theory, objectively learned

through scientific procedures. These structures of thought are not exclusive of interviewees,

particularly among students. They were certainly consolidated in family conviviality,

neighborhood relationship and in other groups of relationship, including the school. Within

this perspective, it is understood that EE has the purpose to disarm these structures of thought

that perceive the relationship man/nature within a binary mechanics in formal logic and

rationalist. This research used a special population that can be considered as been

representative of the student elite of the country. So, they are not generalized conclusions

about the set of the Brazilian population. If this premise is true, this finding is that the

situation is worrying since the vast majority of Brazilians surely has an instructional level

lower than the interviewees in this research, supporting the argument that the results obtained

are representative and mirror the Brazilian reality, what sustain the urgency of to implement

EE in the school’s curriculum across the country. The analysis of the results obtained in this

research allowed an interpretation and a more precise and detailed diagnosis of the EE

framework in its most varied aspects under CTUR. As a result, could be identified

misconceptions and faults, resulted primarily from a shallow approach of the EE at the

institution. Was given a set of epistemological suggestions, to assist to the institution's

Pedagogical Political Project and to the effective implementation of EE, understanding that

the teacher's target is not only complement this suggestion, but also find answers to the

questions that issue evokes and thus, propose alternative ways of thinking and acting.

Keywords: Environmental perception, curriculum, pedagogical project.

7

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Pag.

Tabela 1 Síntese das políticas públicas para Educação Ambiental

18

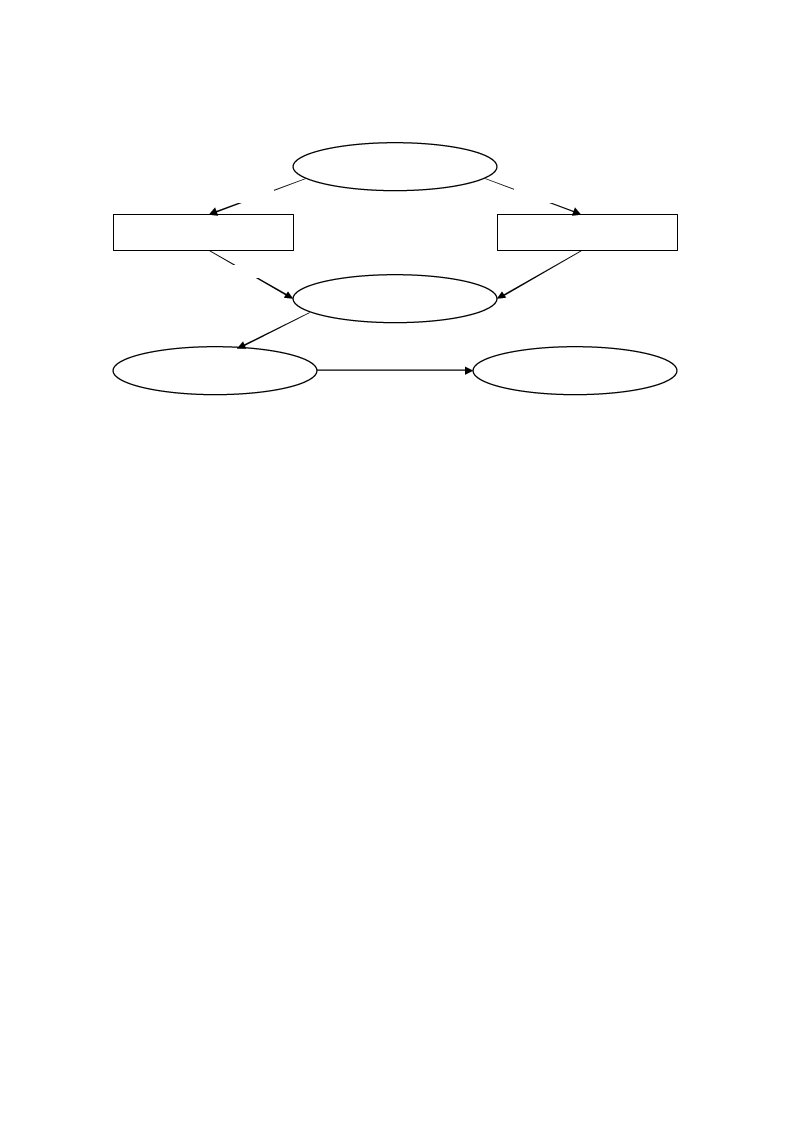

Figura 01 Modelo de Desenvolvimento vigente Imposto pelos Países Ricos

19

Figura 02 Modelo Sistêmico Vigente de Desenvolvimento e suas Consequências no

Contexto Socioambiental

20

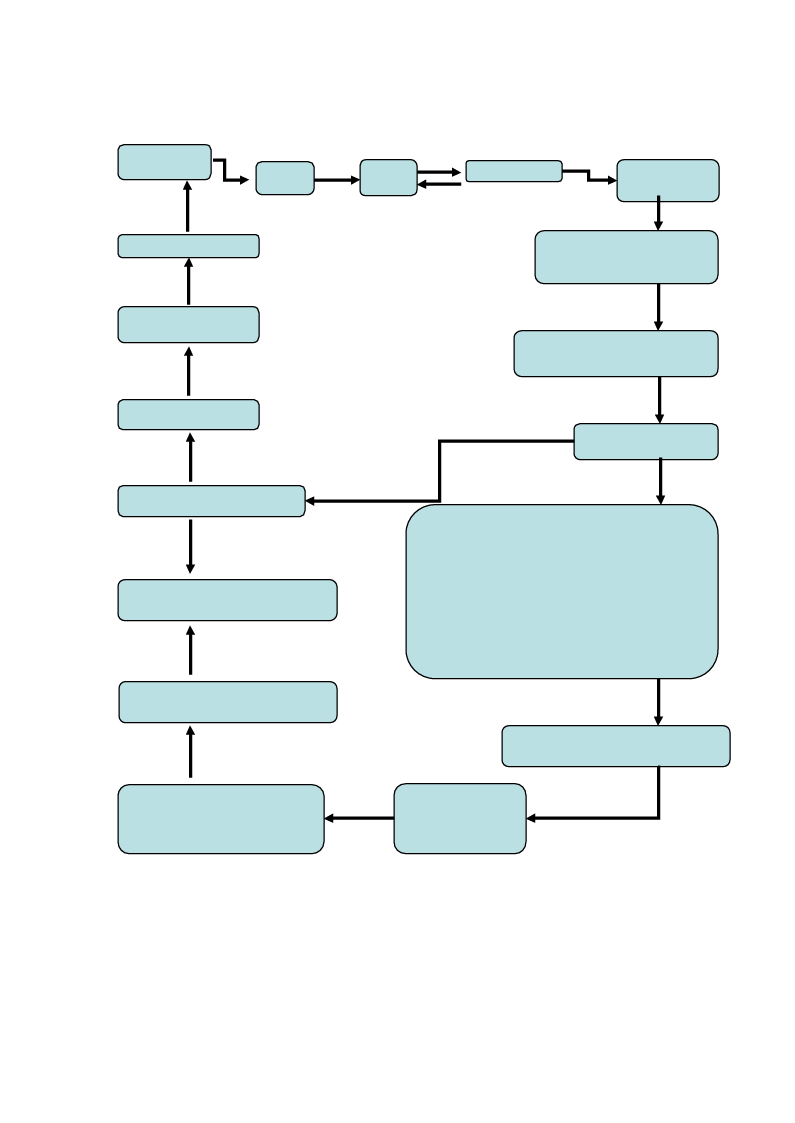

Figura 03 Processo de Funcionamento da Educação Ambiental

23

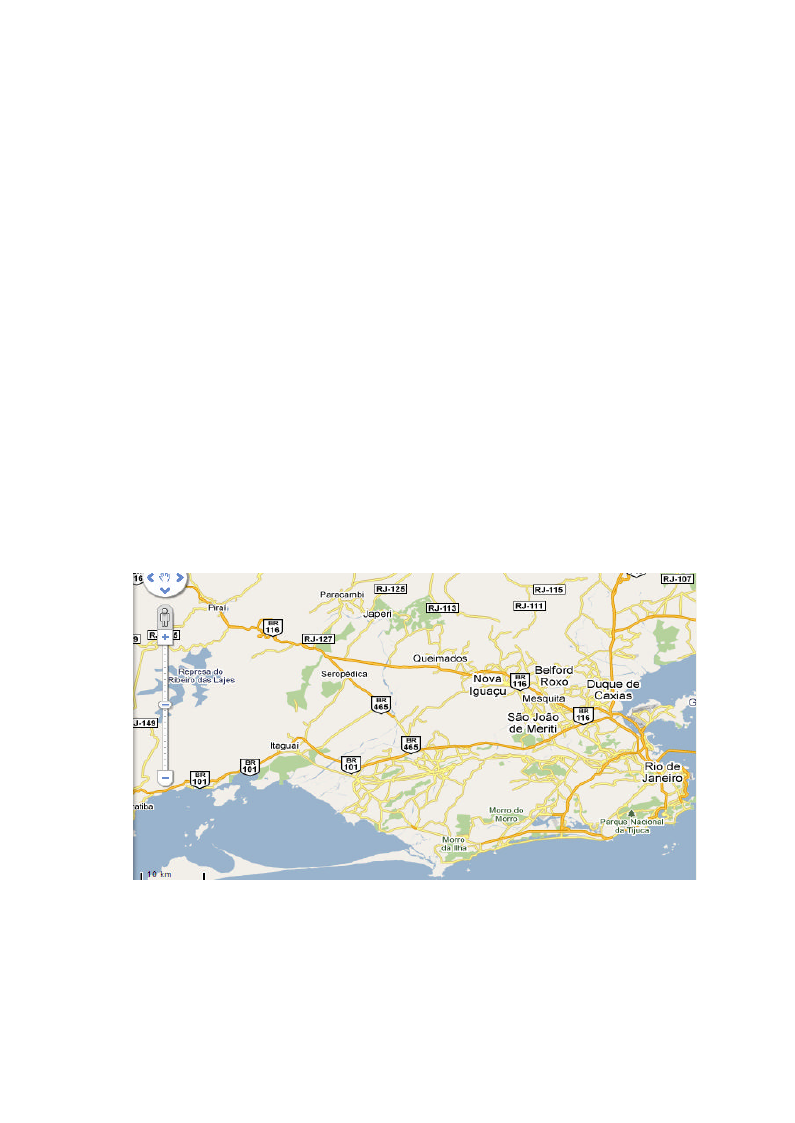

Figura 04 Localização Política do CTUR

24

Figura 05 Localização Geográfica do CTUR às Margens da BR 465

25

Figura 06 Detalhe da Distribuição Física dos Prédios do CTUR

25

Figura 07 Fachada do Prédio Principal do CTUR

27

Figura 08 Exibição do filme ‘À História das Coisas”

28

Figura 09 Avaliando o lixo no Campus Escolar

29

Figura 10 Exposição de Idéias

30

Figura 11 Avaliando a capacidade de trabalho em grupo

31

Figura 12 Avaliando e discutindo as propostas elaboradas

32

Figura 13 Preenchimento do questionário por alunos e funcionários

33

Figura14 Aplicação dos questionários para a avaliação da percepção de problemas

ambientais

33

Figura 15 Visita guiada ao lixão de Seropédica - RJ

34

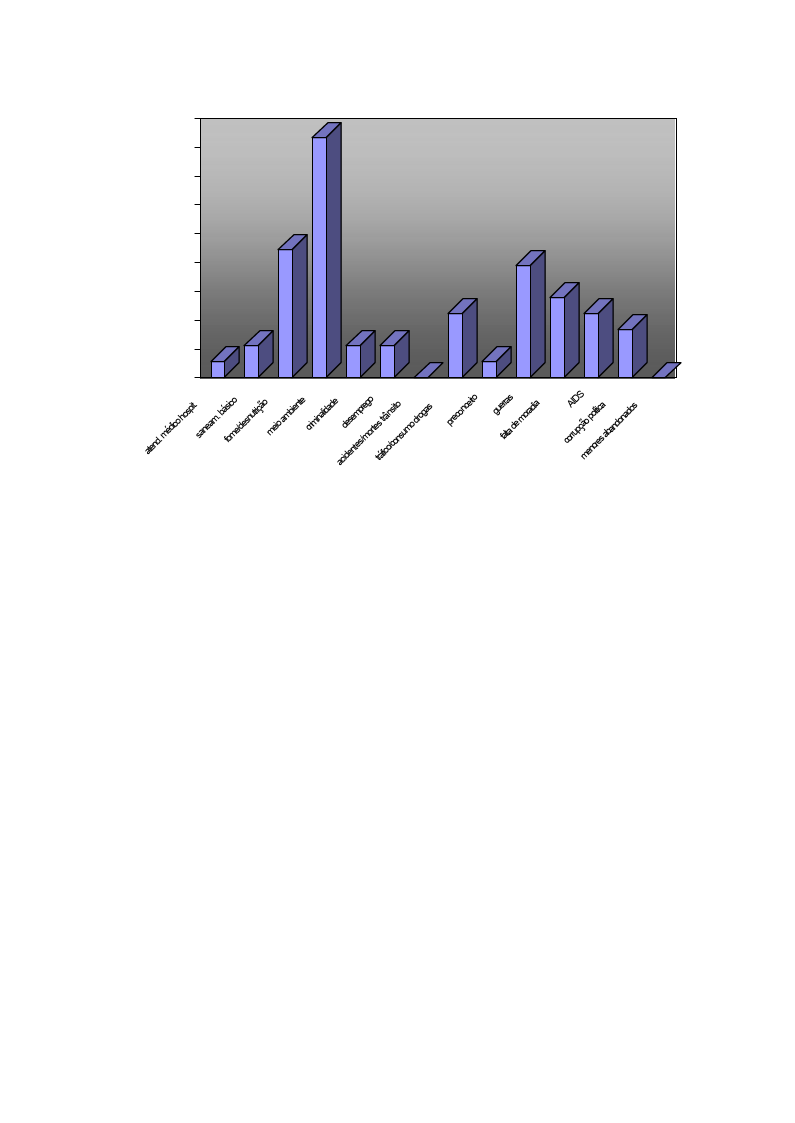

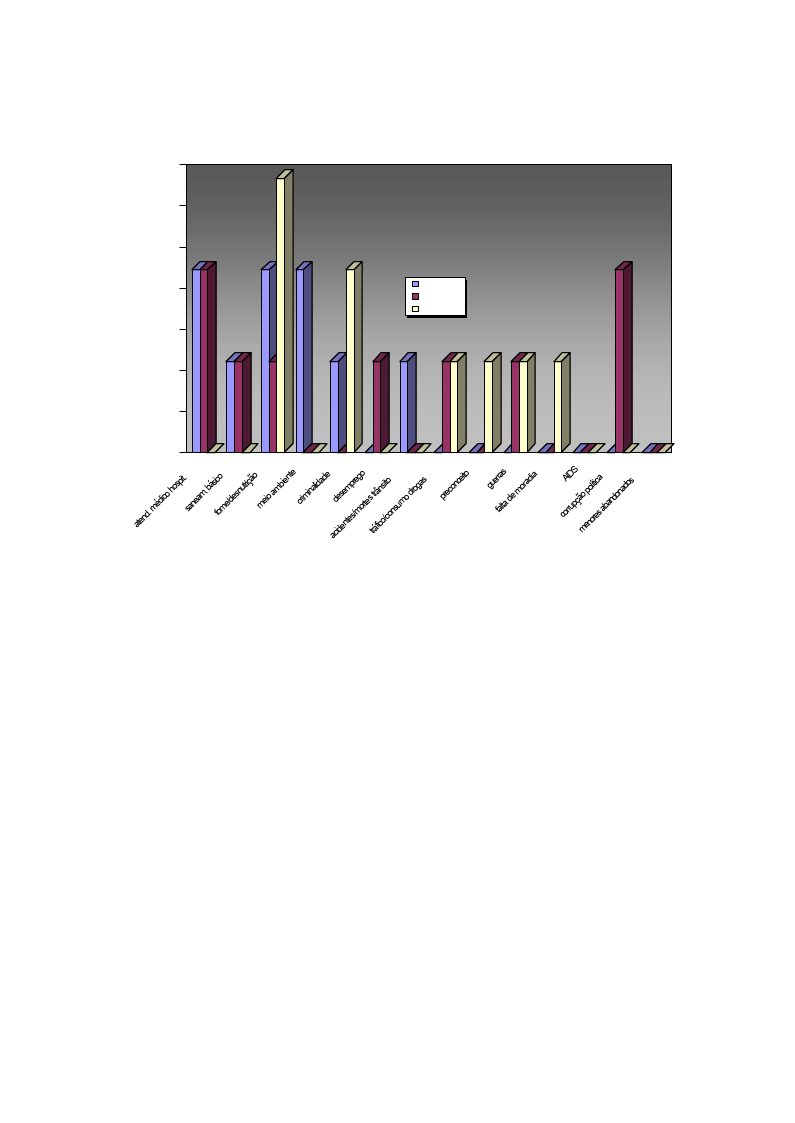

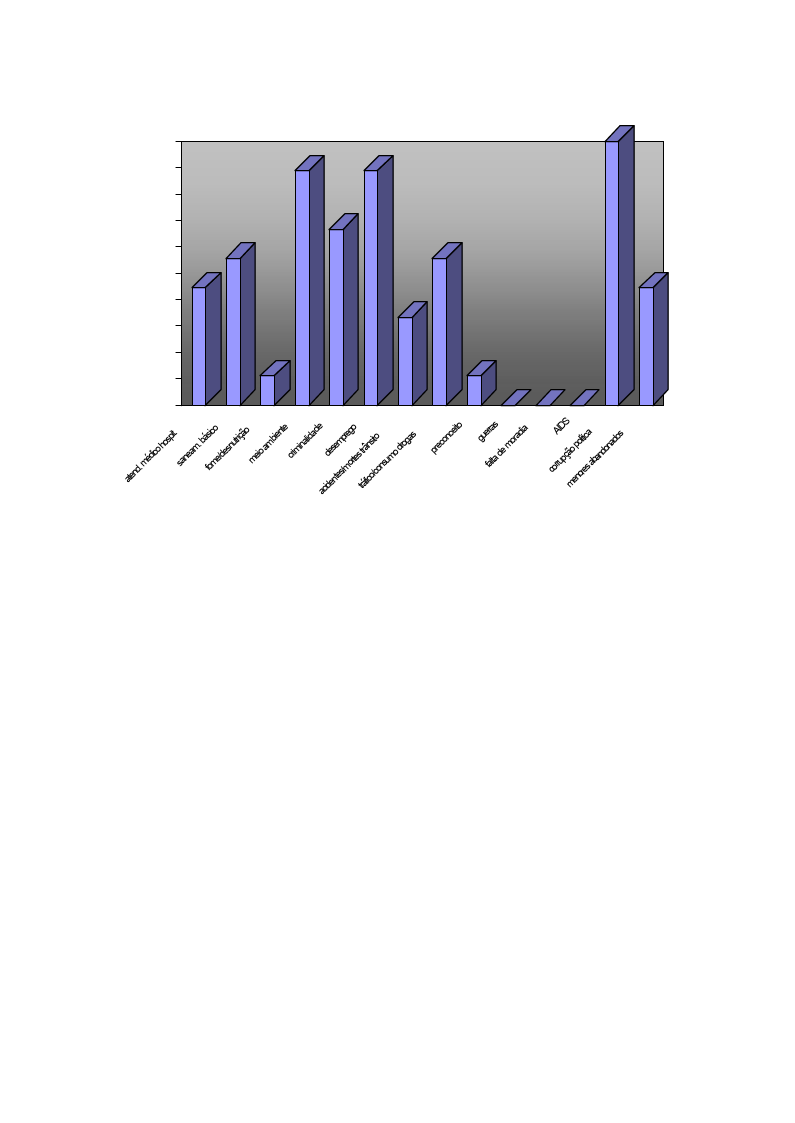

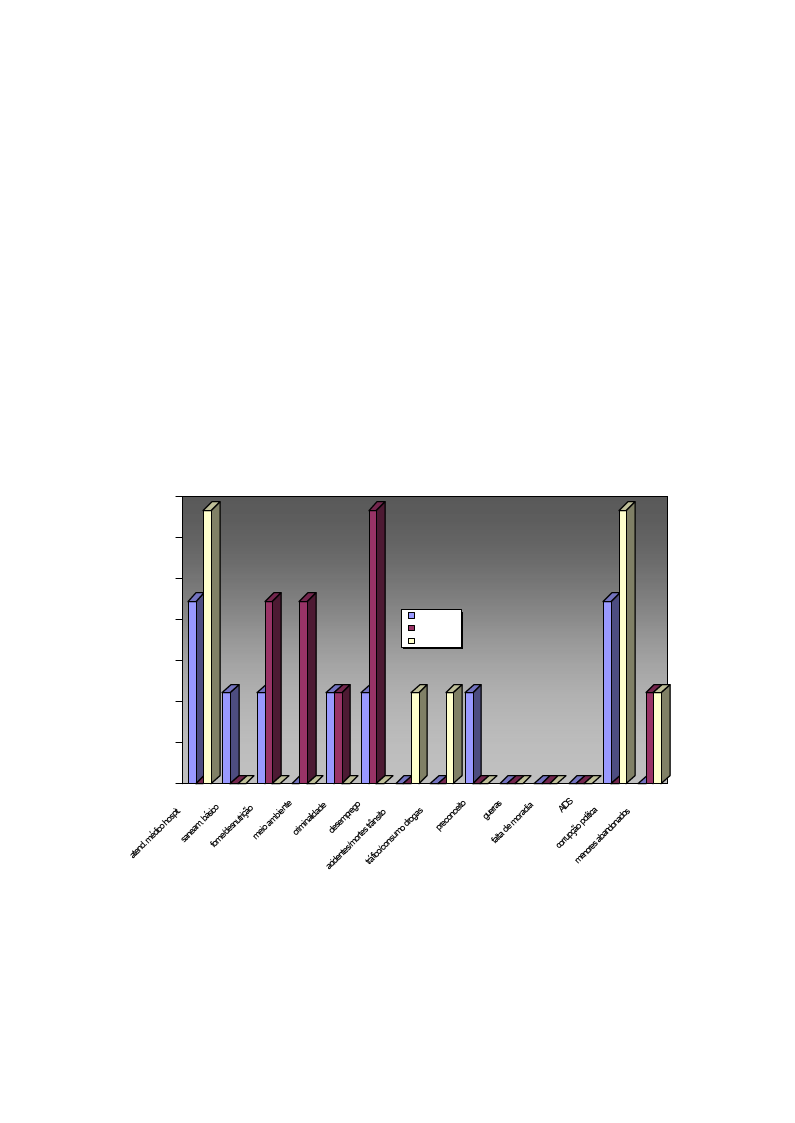

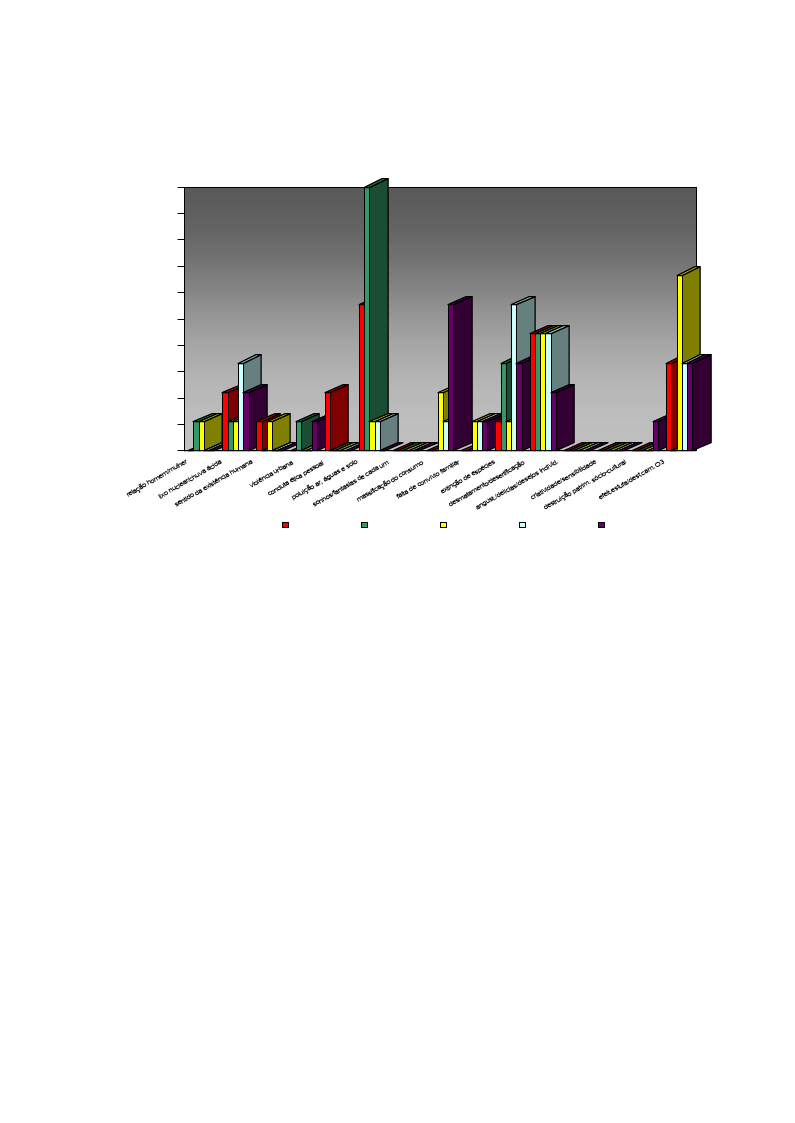

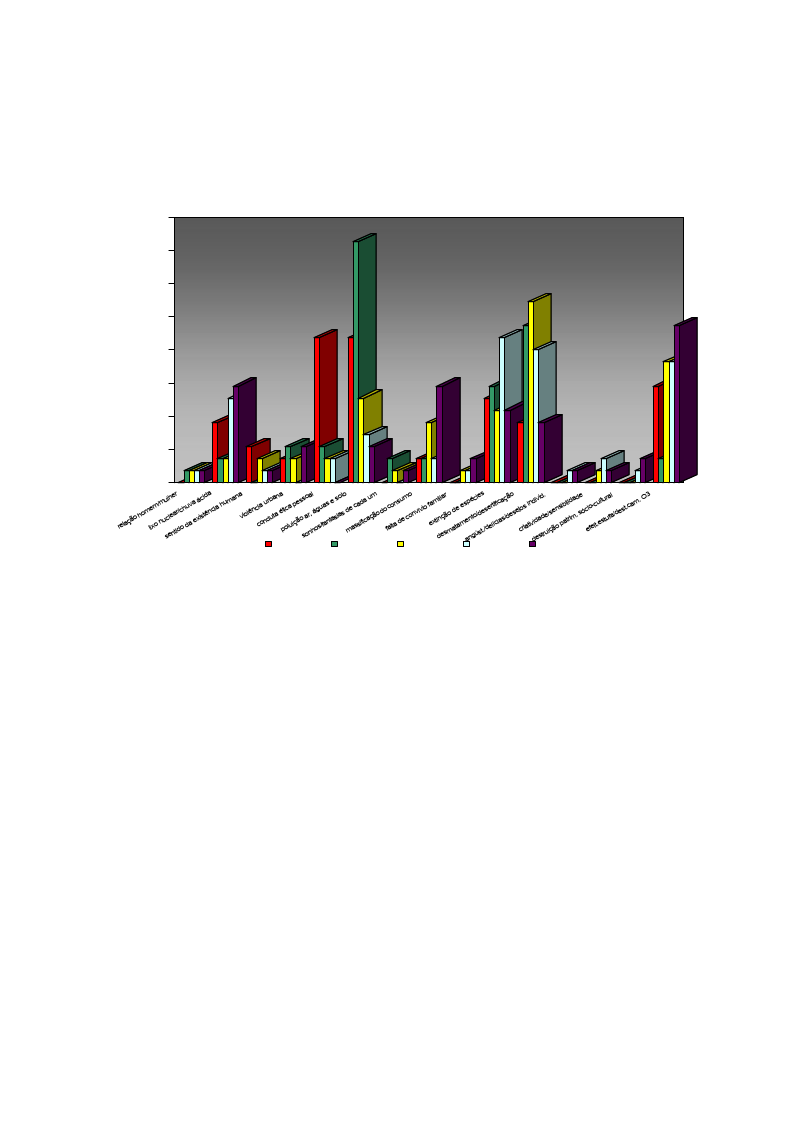

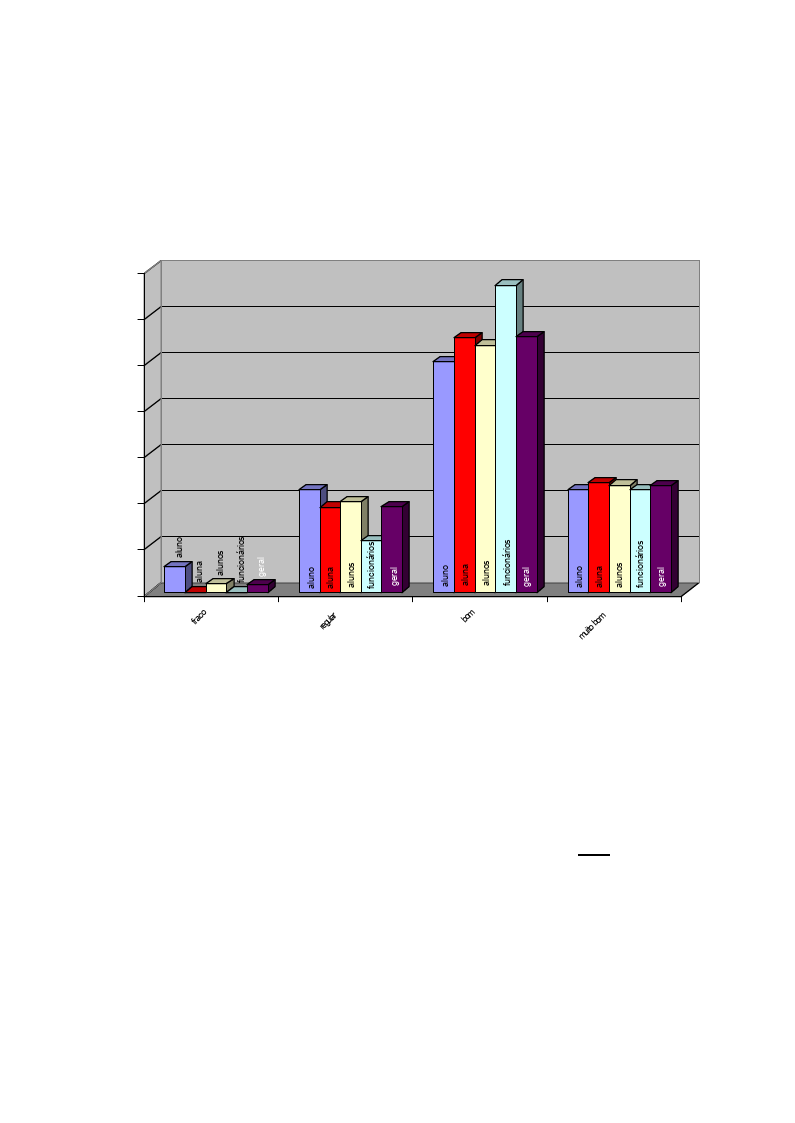

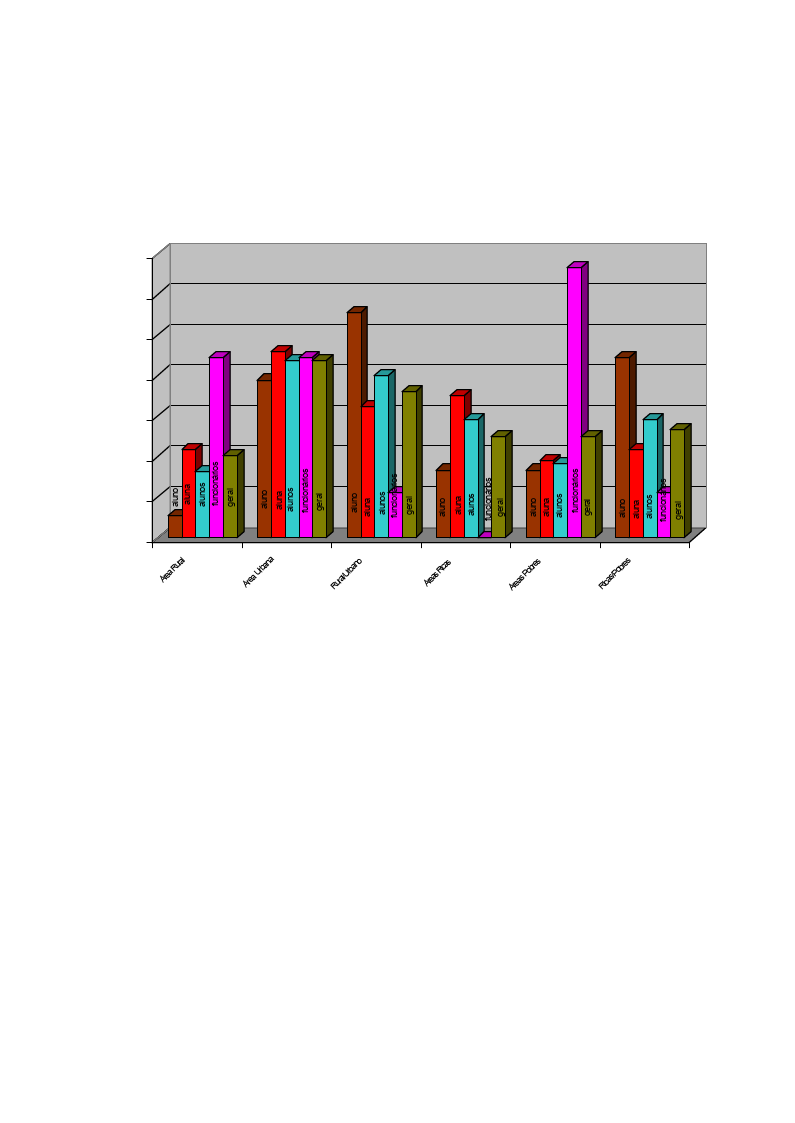

Figura 16 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica dos alunos

36

Figura 17 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra por alunos

37

Figura 18 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica das alunas

38

Figura 19 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra por alunas

38

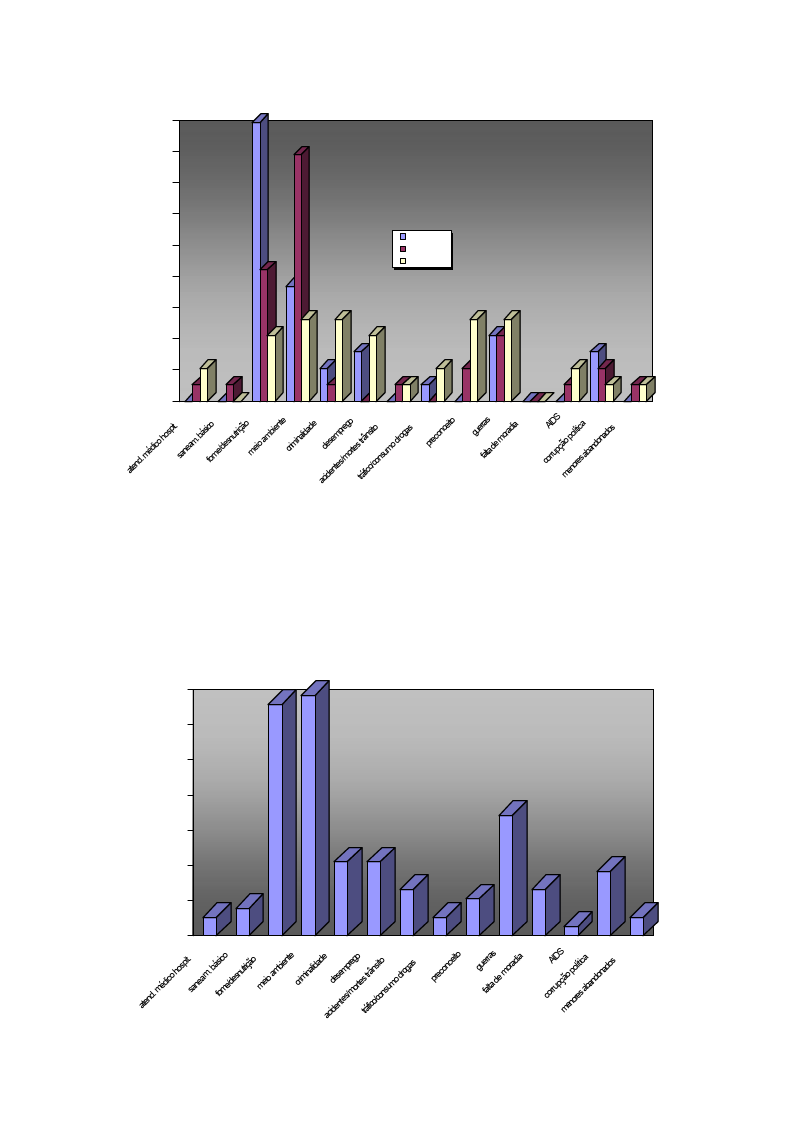

Figura 20 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica de alunos e alunas

39

Figura 21 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra por alunos e alunas

40

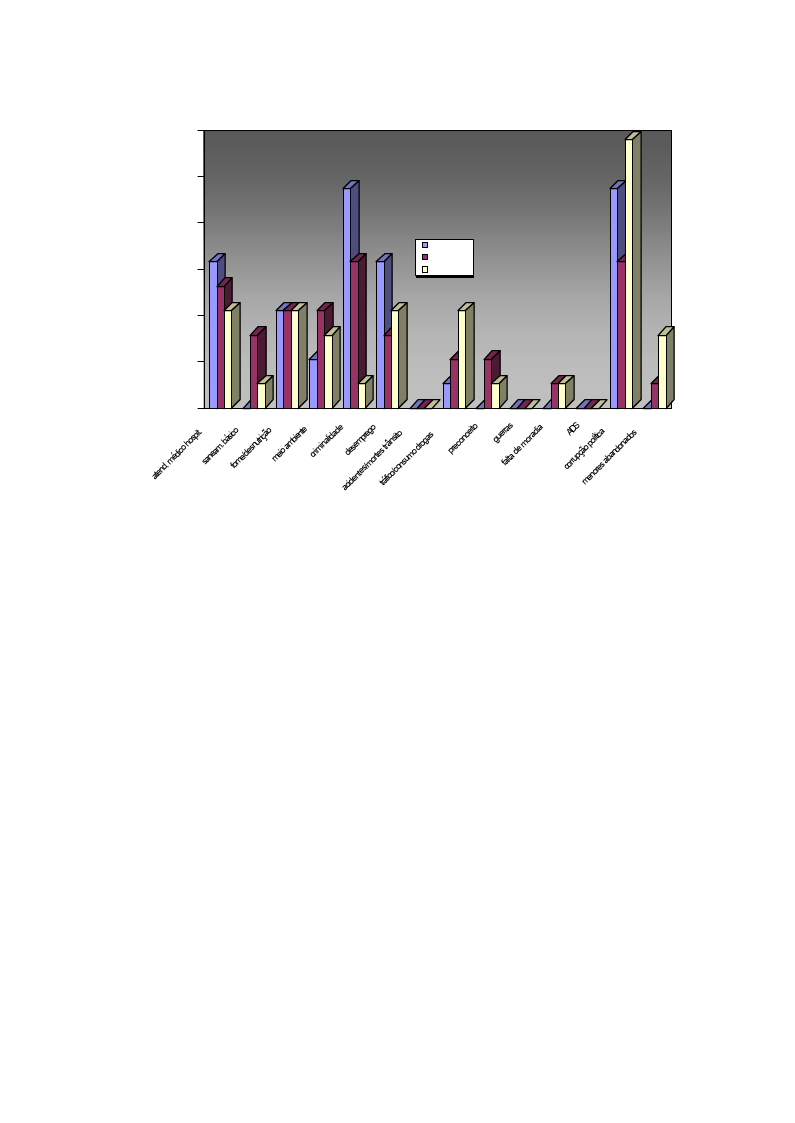

Figura 22 Os principais problemas do Planeta Terra sob a ótica dos funcionários

41

Figura 23 Frequência relativa dos problemas do Planeta Terra , apontada por

funcionários

42

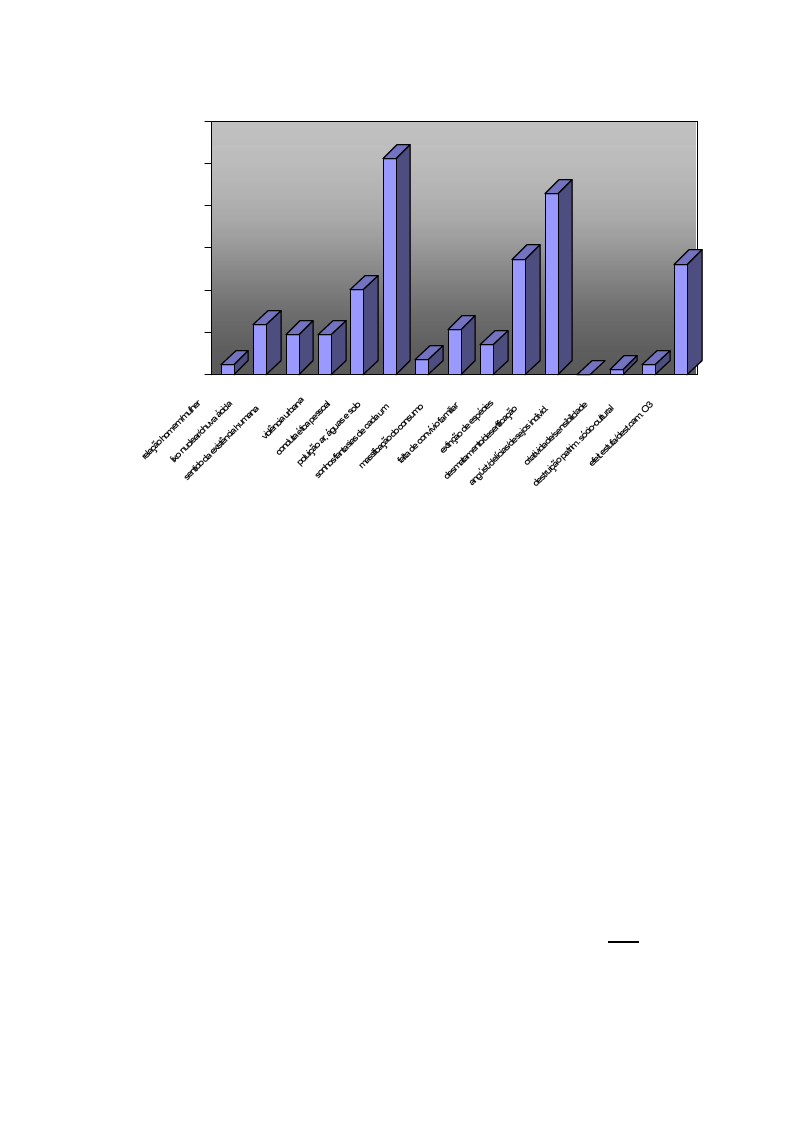

Figura 24 Importância atribuída em geral aos problemas do Planeta Terra

43

Figura 25 Frequência de respostas atribuídas em geral do Planeta Terra

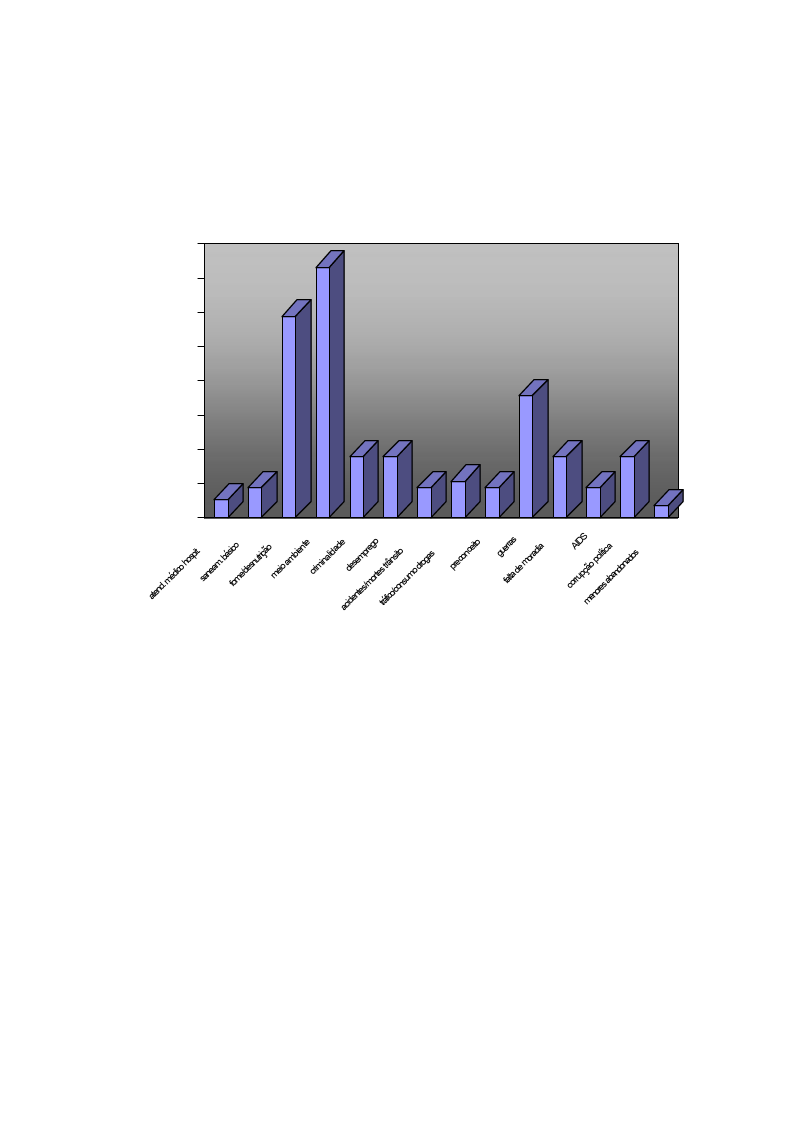

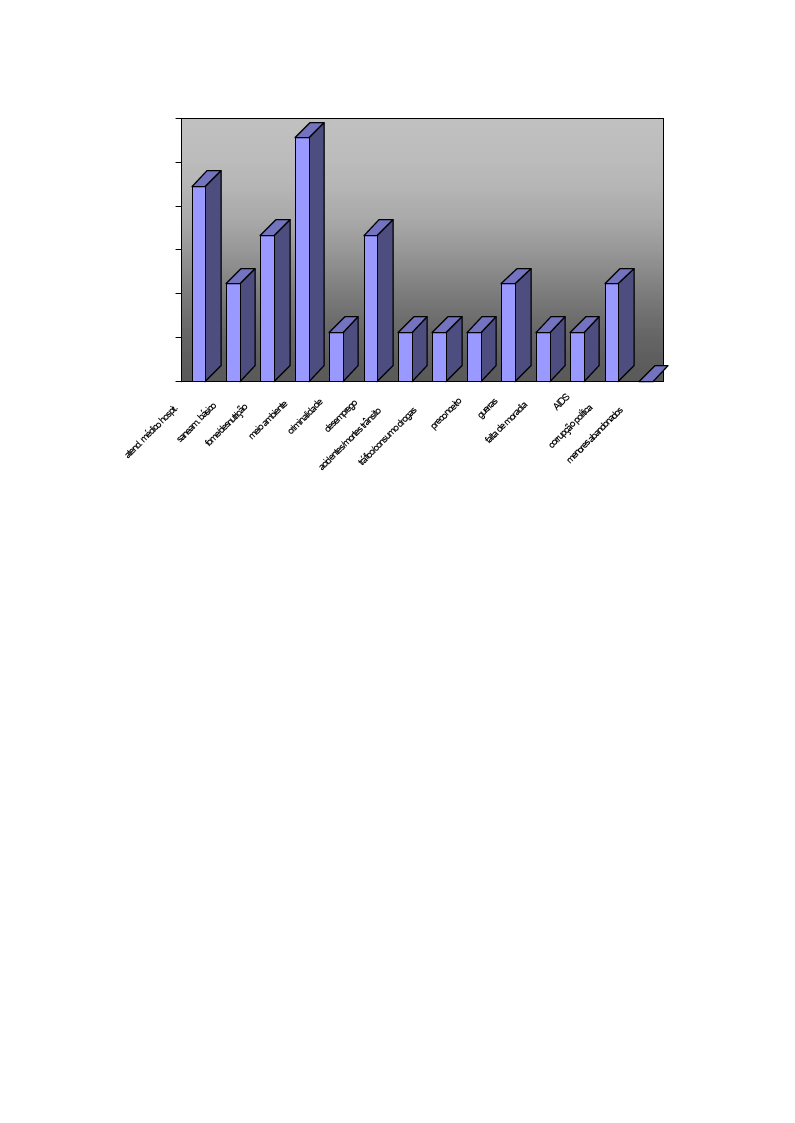

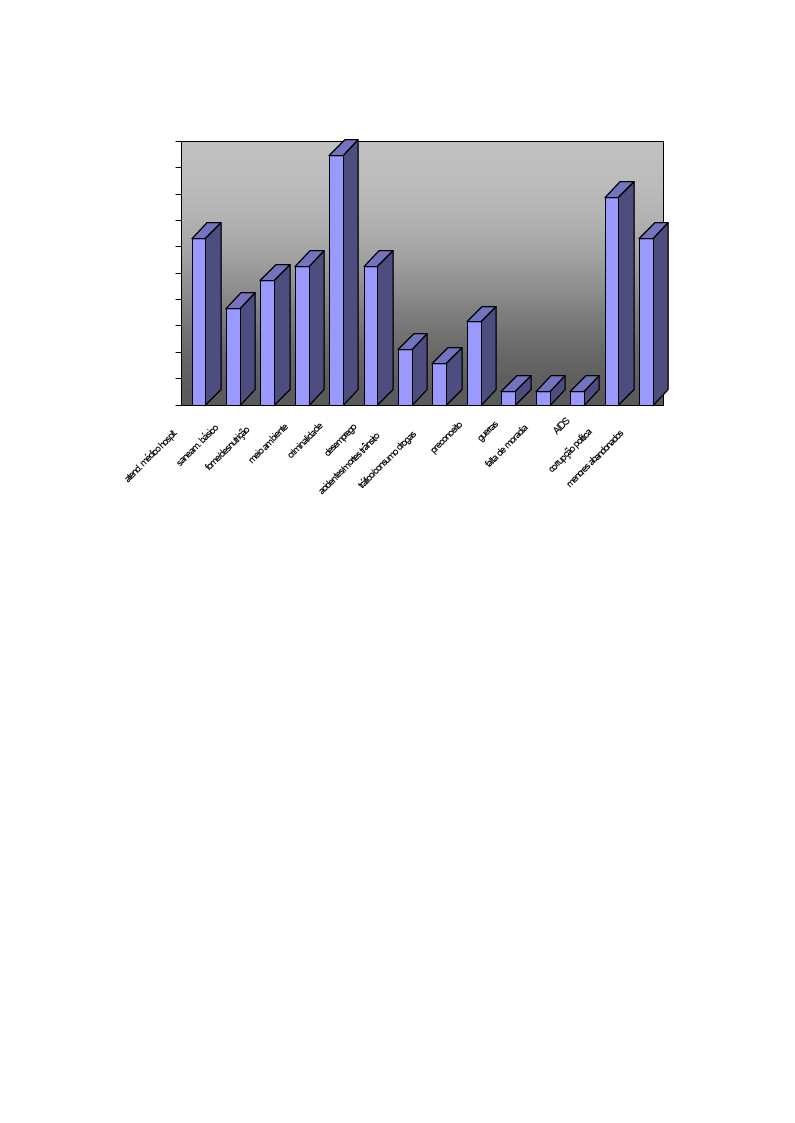

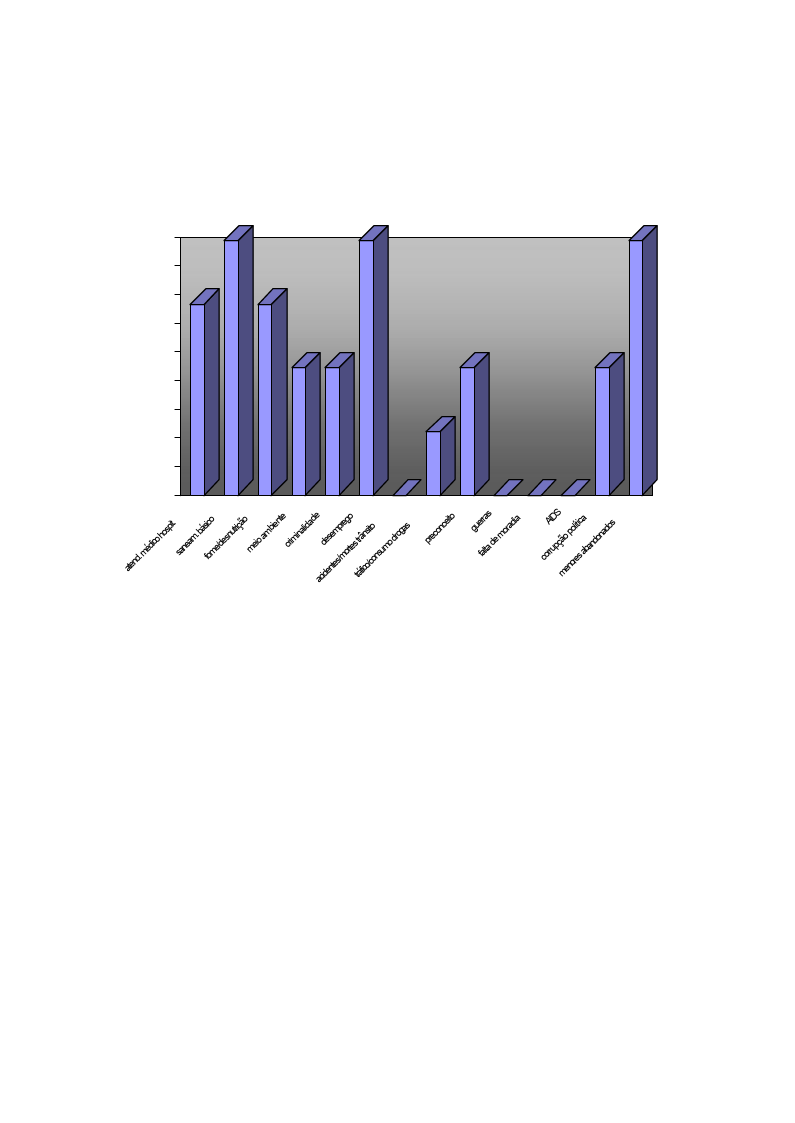

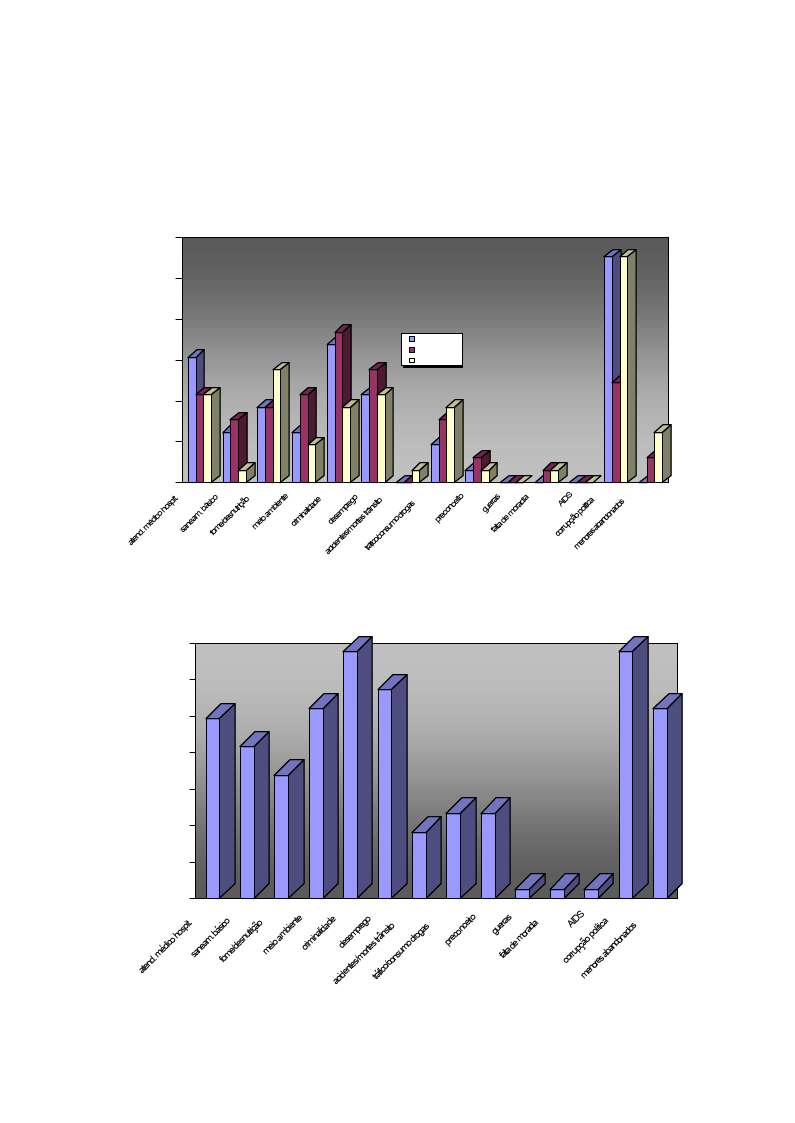

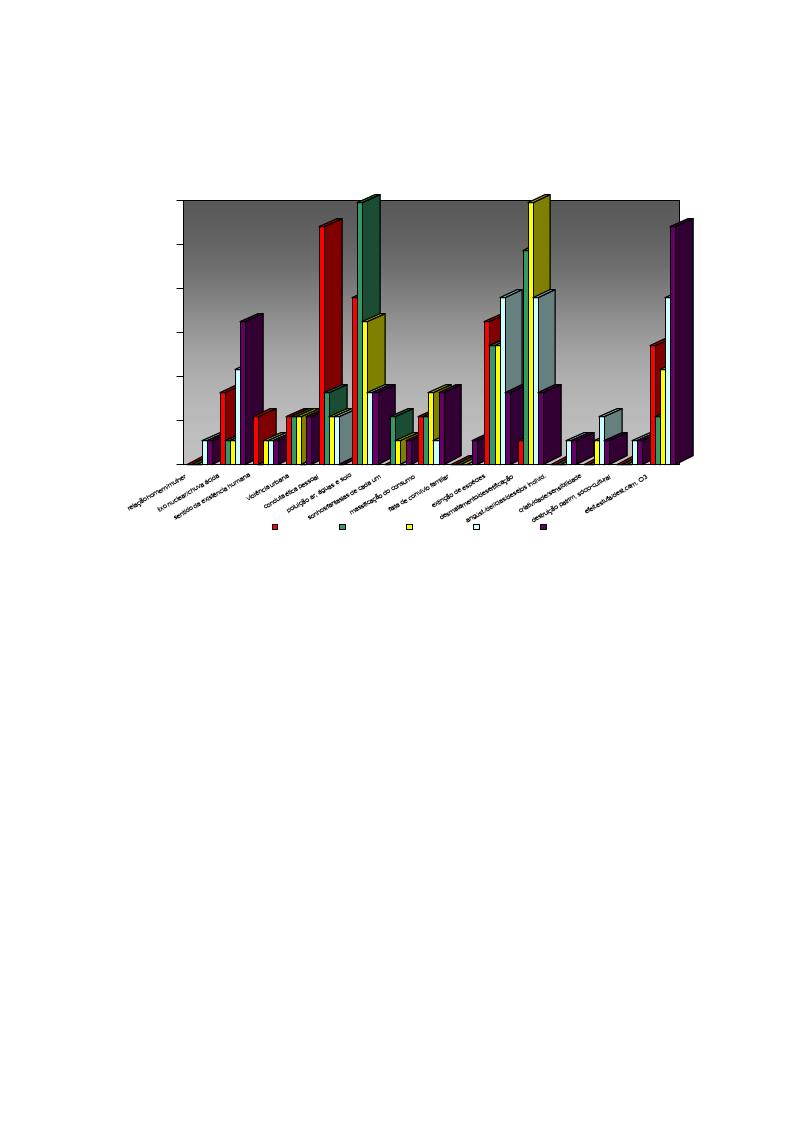

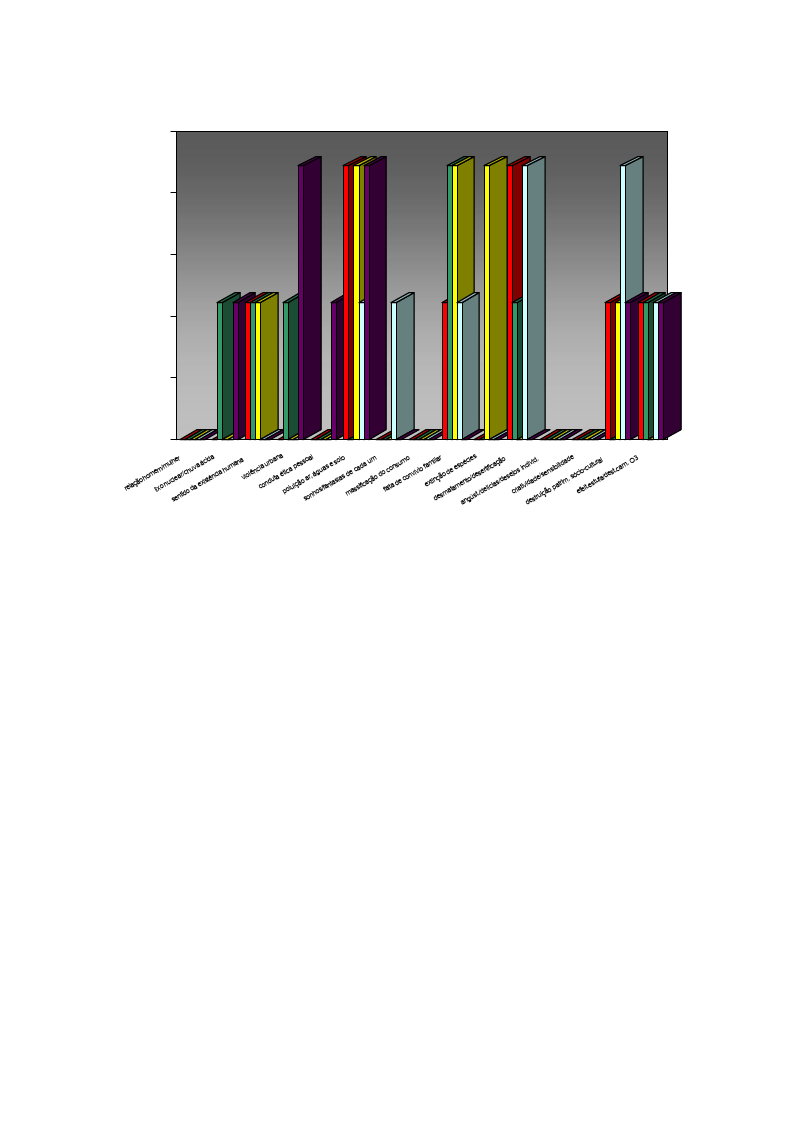

43

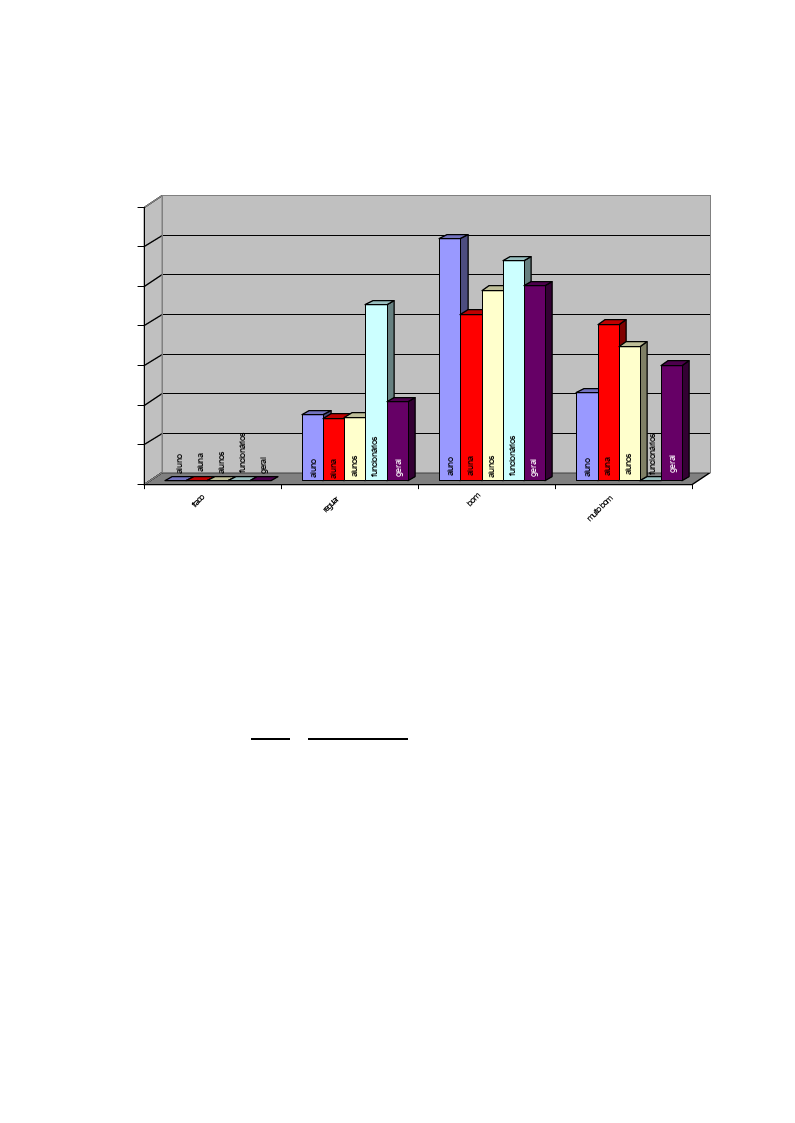

Figura 26 Os principais problemas brasileiros sob a ótica dos alunos

44

Figura 27 Frequência relativa das respostas atribuídas por alunos aos problemas

brasileiros

45

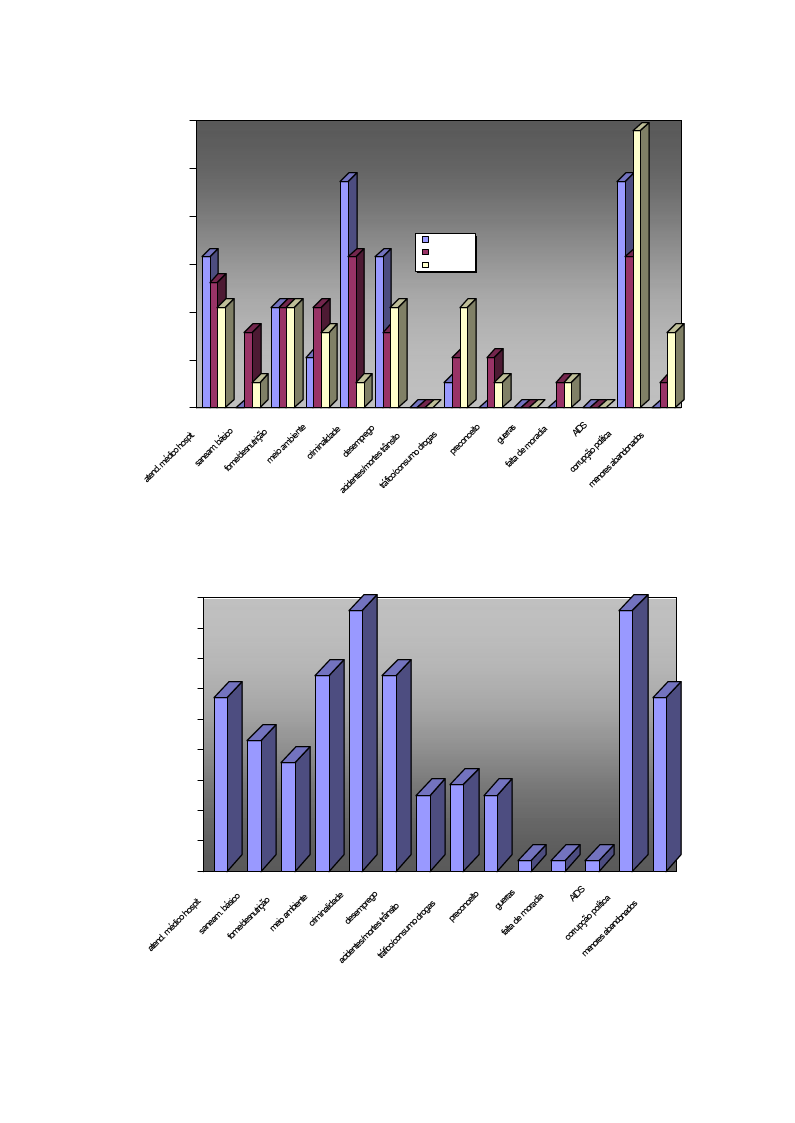

Figura 28 Os principais problemas brasileiros sob a ótica das alunas

46

Figura 29 Frequência relativa das respostas atribuídas por alunas aos

problemas brasileiros

47

Figura 30 Os princ ipais problemas brasileiros sob a ótica de alunos e alunas

48

Figura 31 Frequência relativa das respostas atribuídas por alunos e alunas aos

problemas brasileiros

48

Figura 32 Os principais problemas brasileiros sob a ótica dos funcionários

49

8

Figura 33 Frequência relativa das respostas atribuídas por funcionários aos

problemas brasileiros

50

Figura 34 Importância atribuída em geral aos problemas do Brasil

51

Figura 35 Frequência relativa de respostasatribuídas em geral aos problemas

brasileiros

51

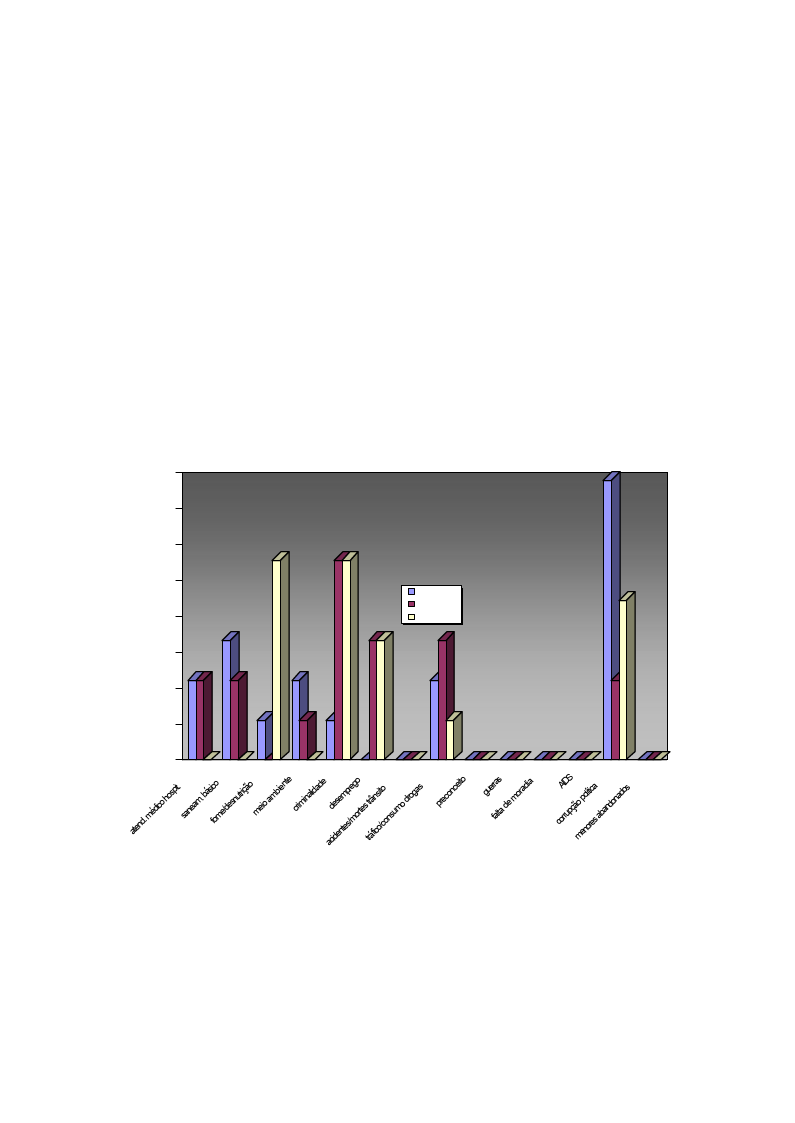

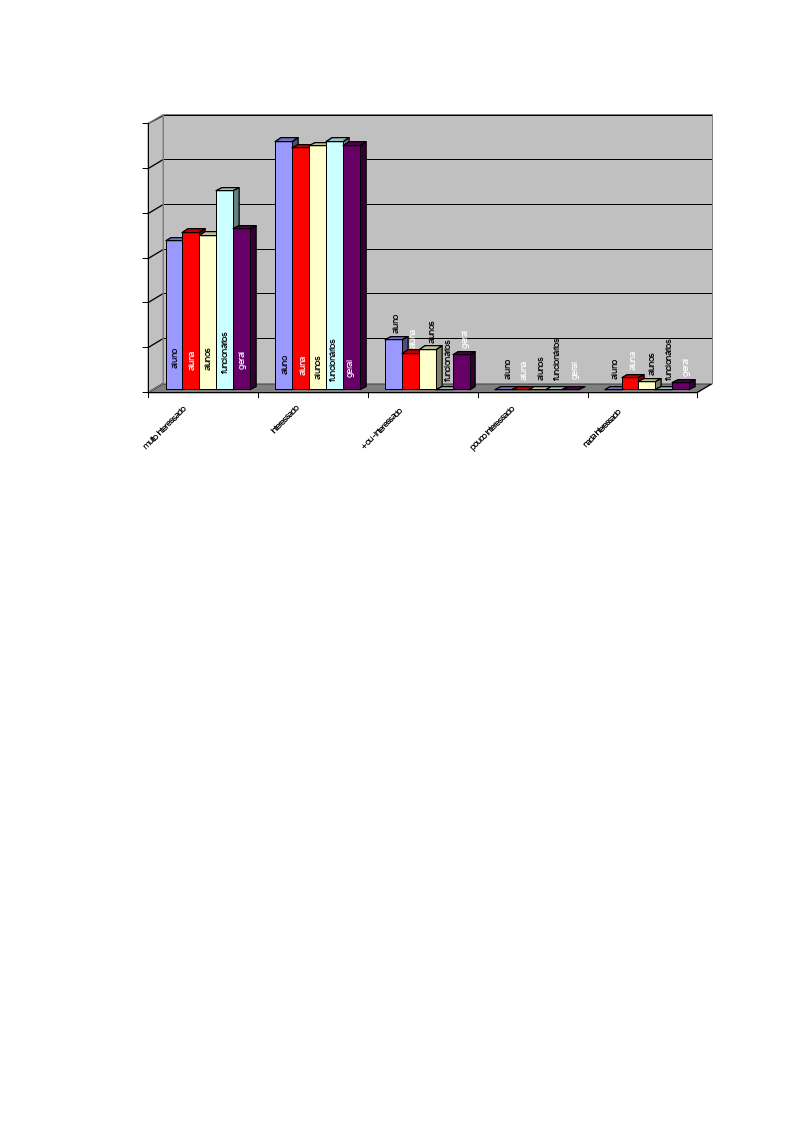

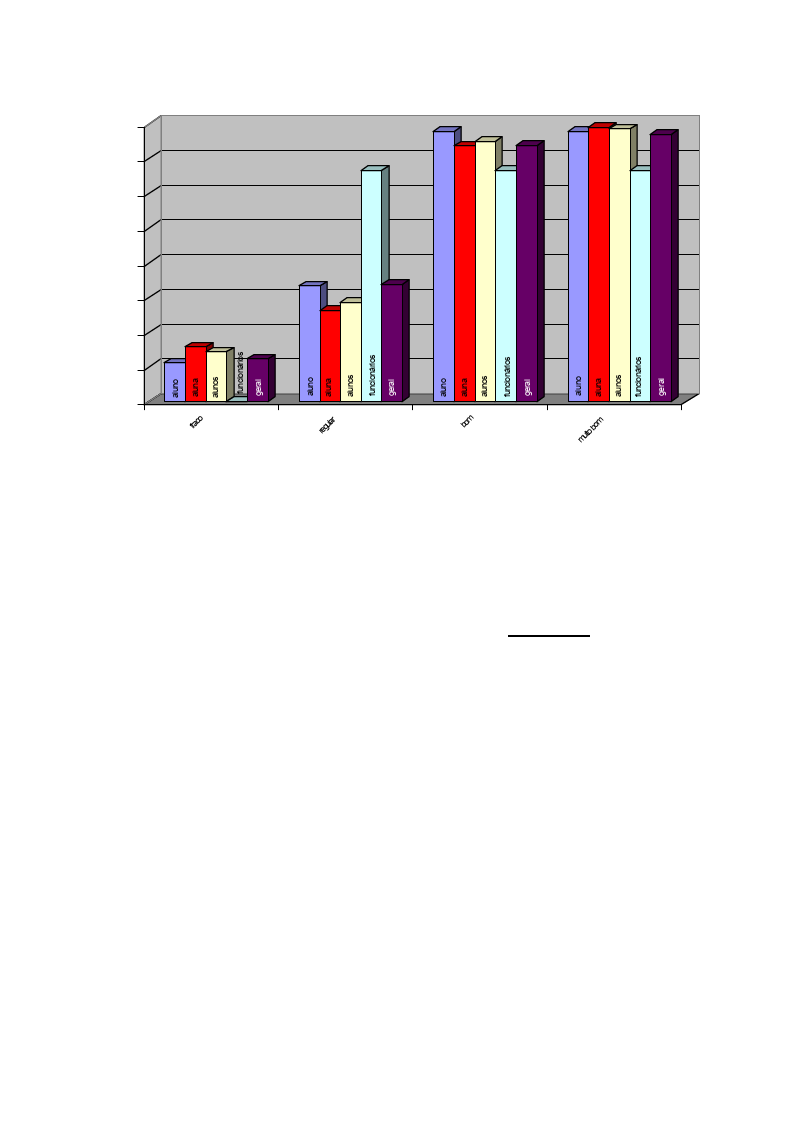

Figura 36 Grau de interesse por questões ambientais

53

Figura 37 O embate entre as necessidades de preservar e de usar os recursos naturais

54

Figura 38 A difícil relação entre nível de desenvolvimento e sustentabilidade

55

Figura 39 Os fatores chave, segundo os alunos, para entender a Questão Ambiental

56

Figura 40 Os fatores chave, segundo as alunas, para entender a Questão Ambiental

57

Figura 41 Os fatores chave, segundo alunos e alunas, para entender a Questão

Ambiental

58

Figura 42 Os fatores chave, segundo os funcionários, para entender a Questão

Ambiental

59

Figura 43 Os fatores chave, segundo a ótica geral dos entrevistados, para entender a

Questão Ambiental

60

Figura 44 Frequência relativa geral dos fatores chave para entender as questões

ambientais

61

Figura 45 Subsídios para a EA: Projeto Político de transformação pessoal, assentado

em princípios ecológicos e no ideal de uma sociedade comunitária e não-opressiva

62

Figura 46 Subsídios para a EA: Estudo de múltiplos aspectos da relação entre os

homens e o meio ambiente e as ciências agrárias

63

Figura 47 Subsídios para a EA: Estudo do funcionamento dos sistemas (florestas,

mangues, oceanos, etc.) estando ligada ao campo da biologia e se valendo dos

elementos da física, da química, da geografia, das artes e da matemática

64

Figura 48 Subsídios para a EA: Percepção da destruição ambiental da ação voltada

para a luta em favor da conservação dos recursos naturais

65

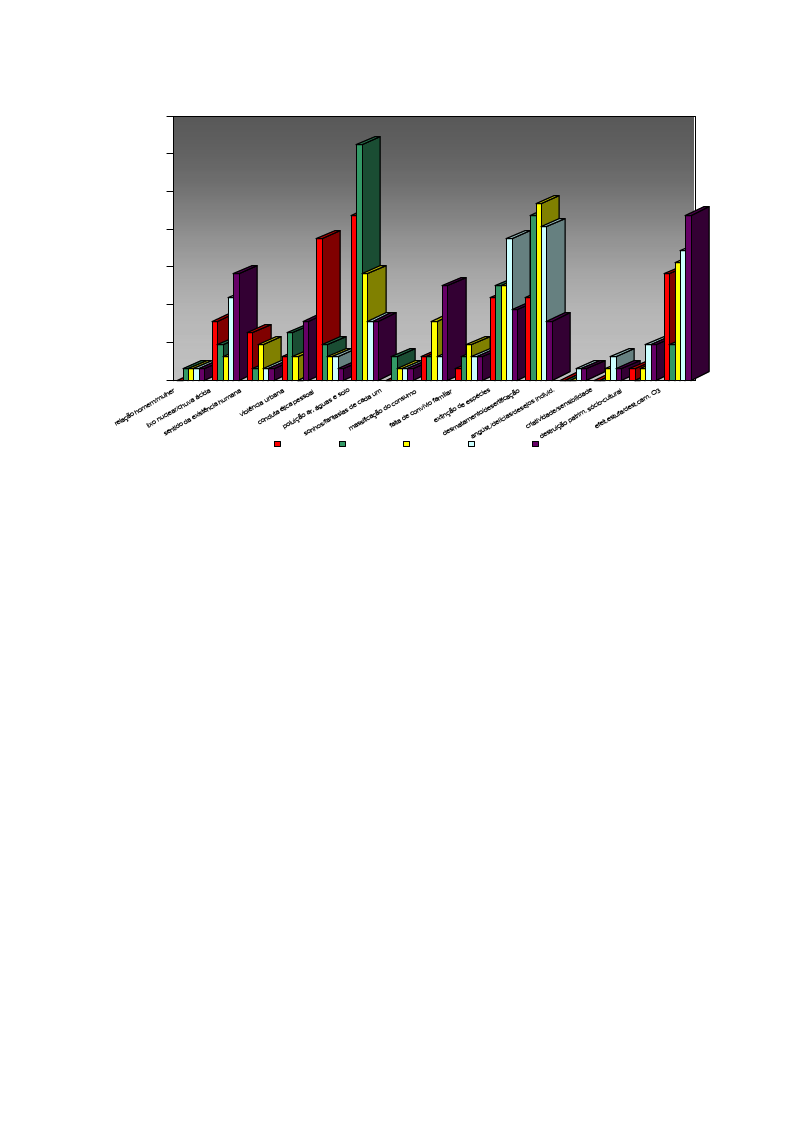

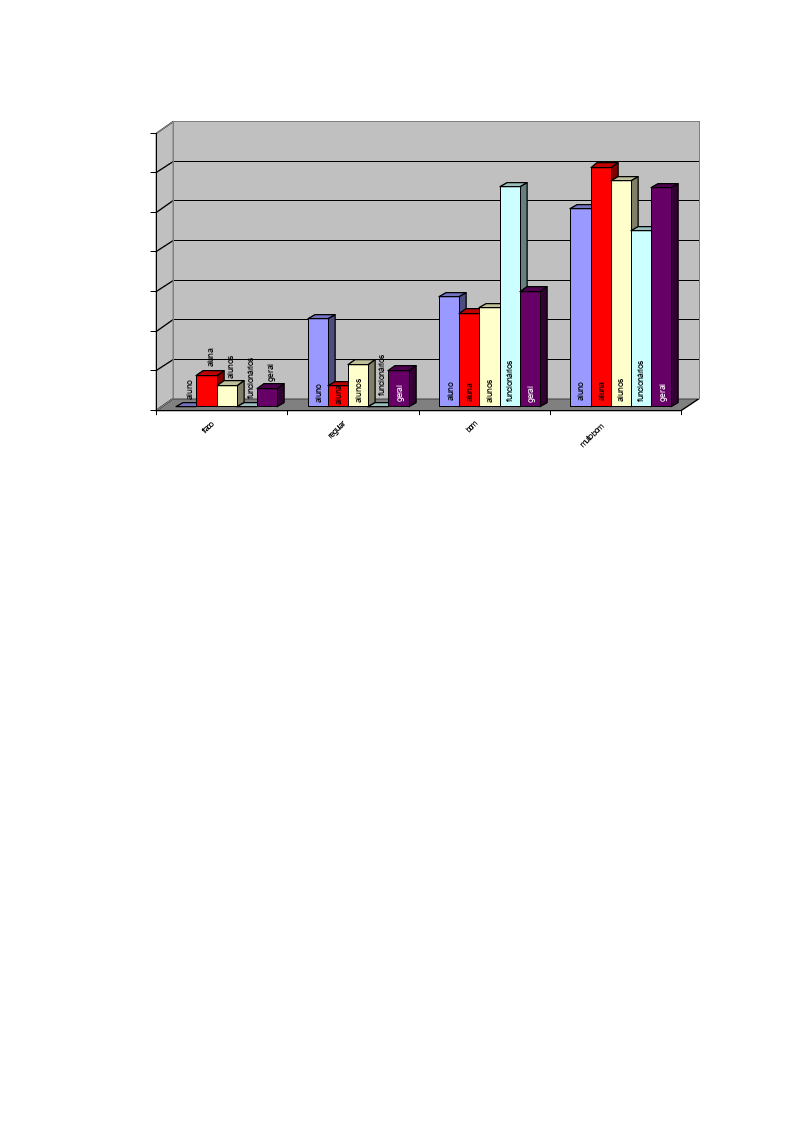

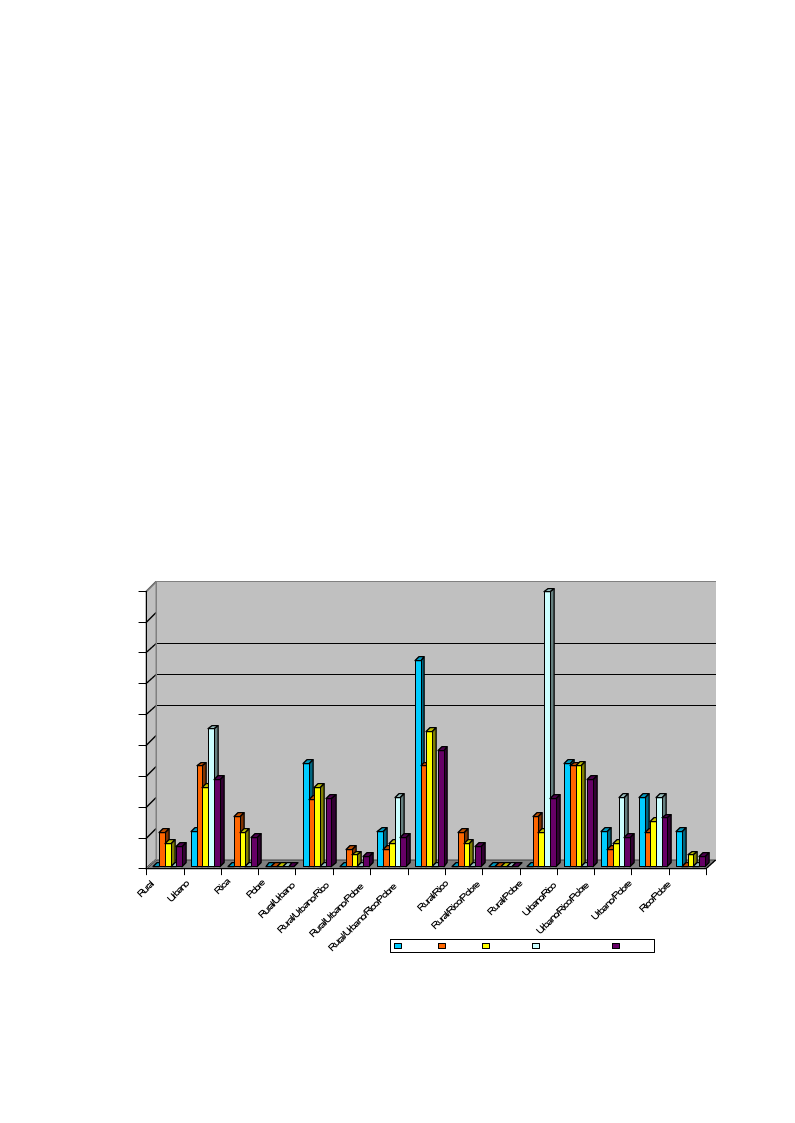

Figura 49 Origem dos problemas ambientais: frequência relativa

66

Figura 50 Origem dos problemas ambientais: valores absolutos

68

Figura 51 O alvo dos problemas ambientais: frequência relativa

70

Figura 52 O alvo dos problemas ambientais: valores absolutos

71

9

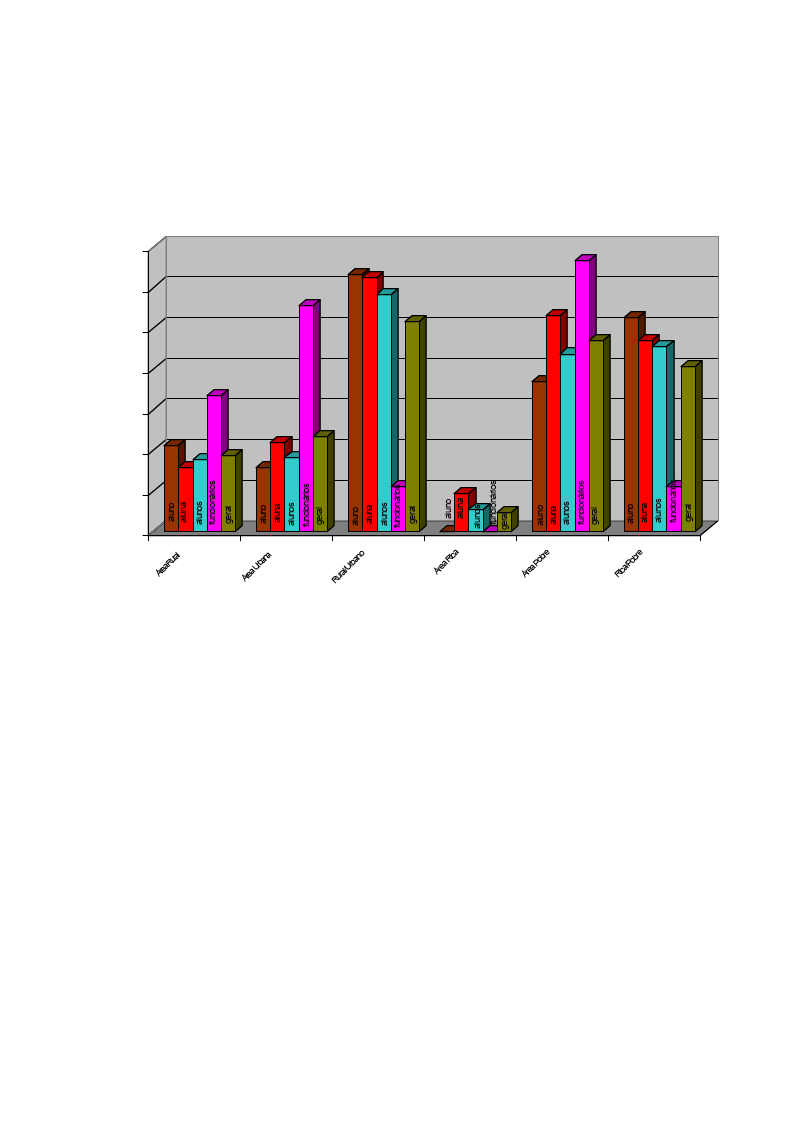

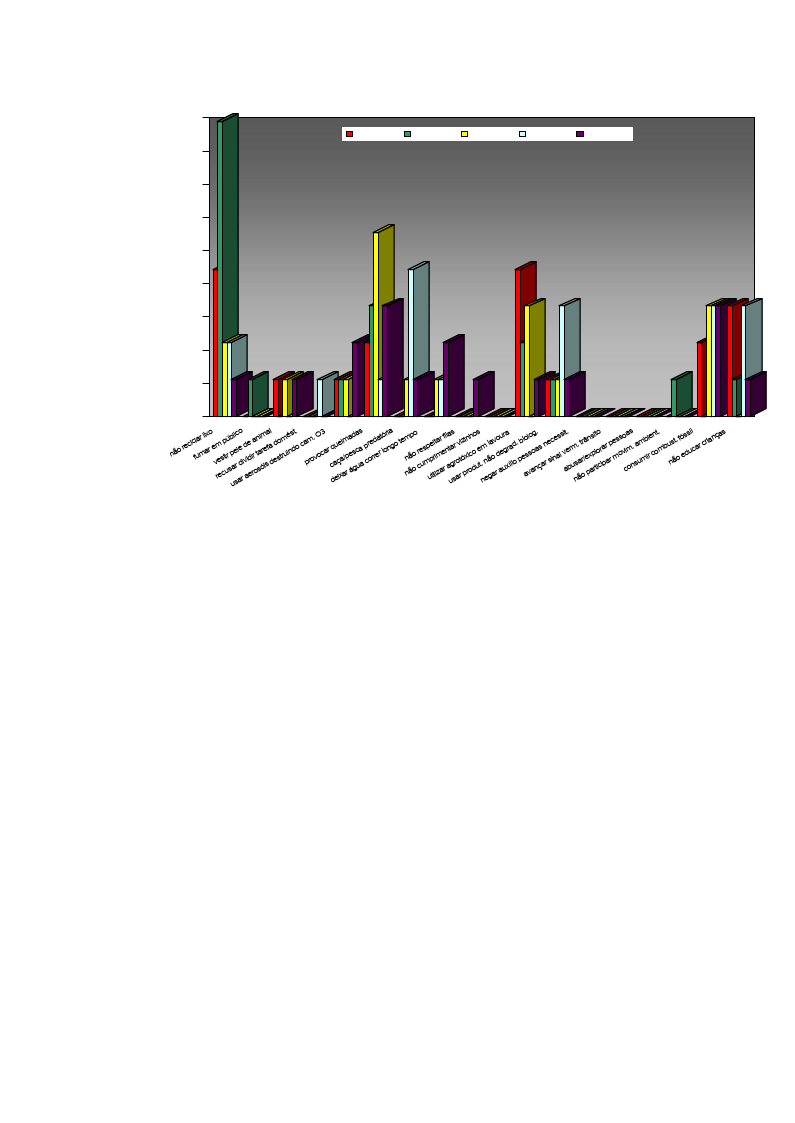

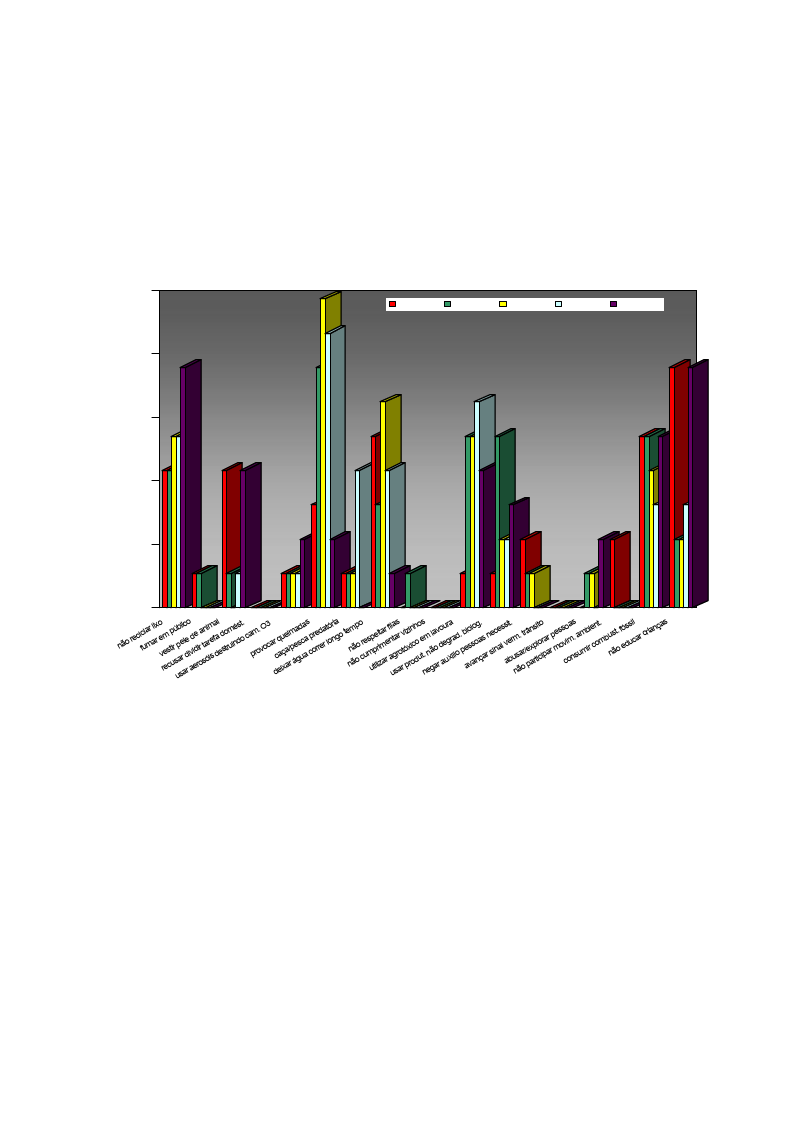

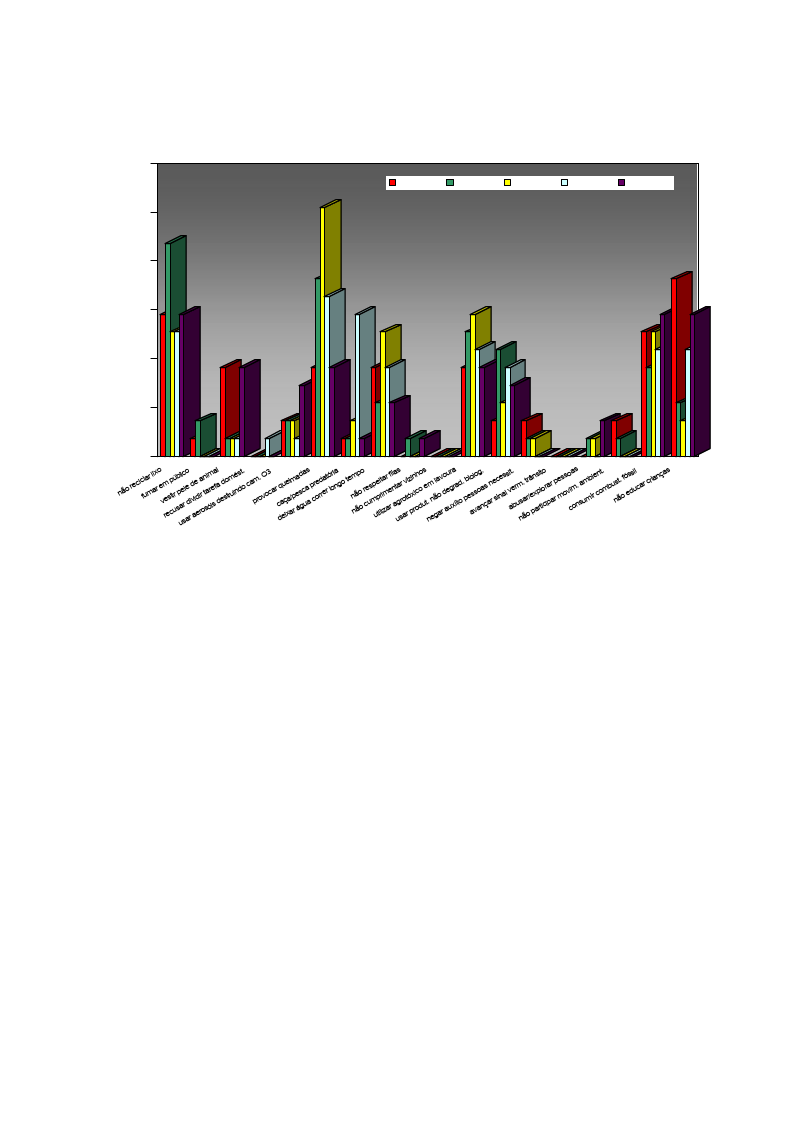

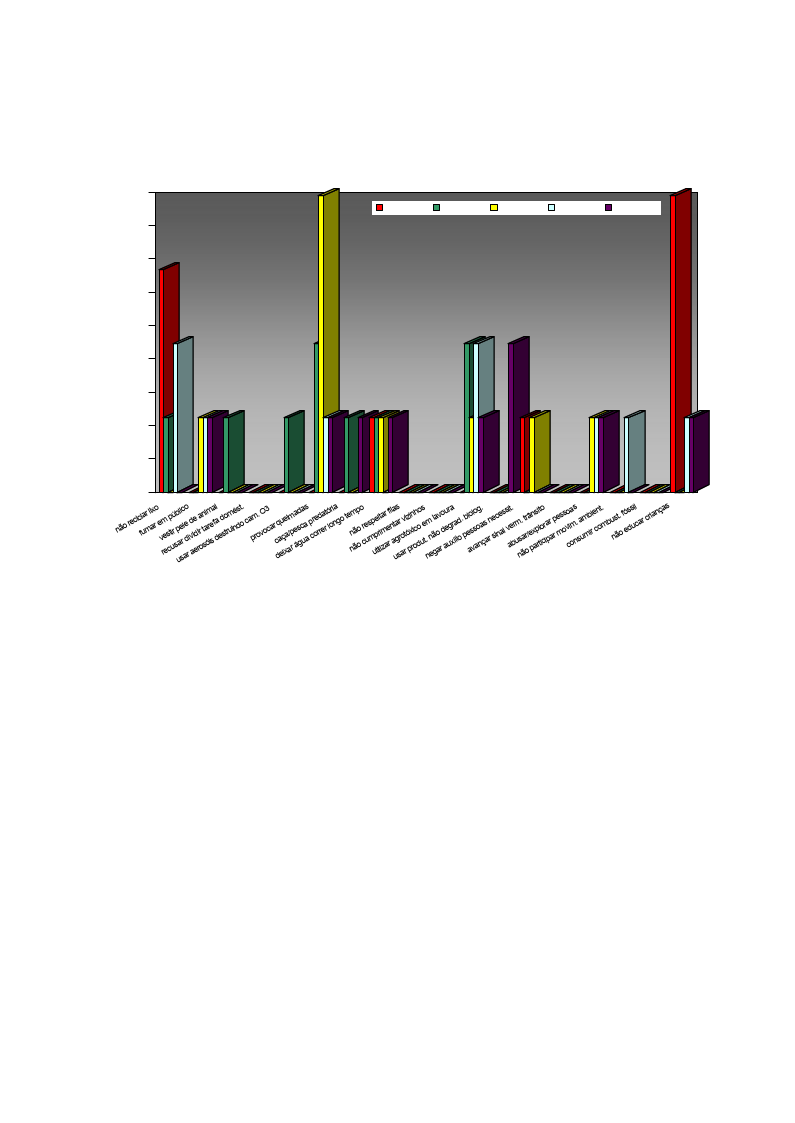

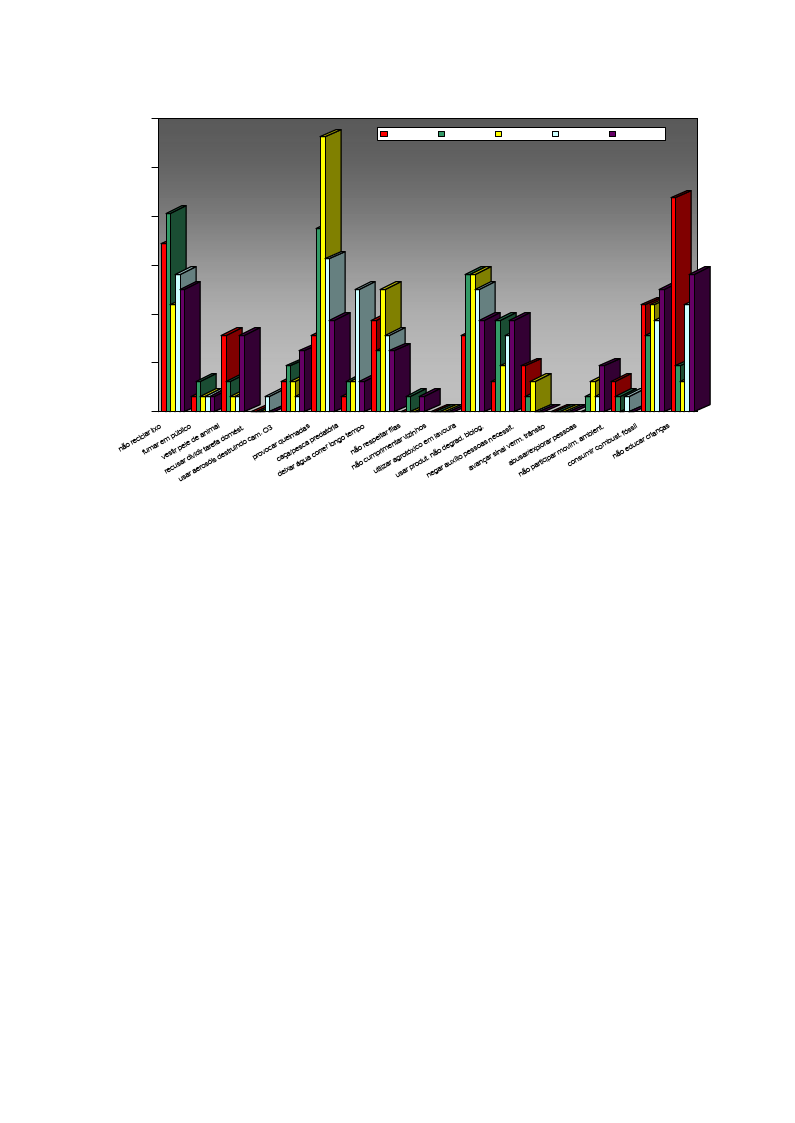

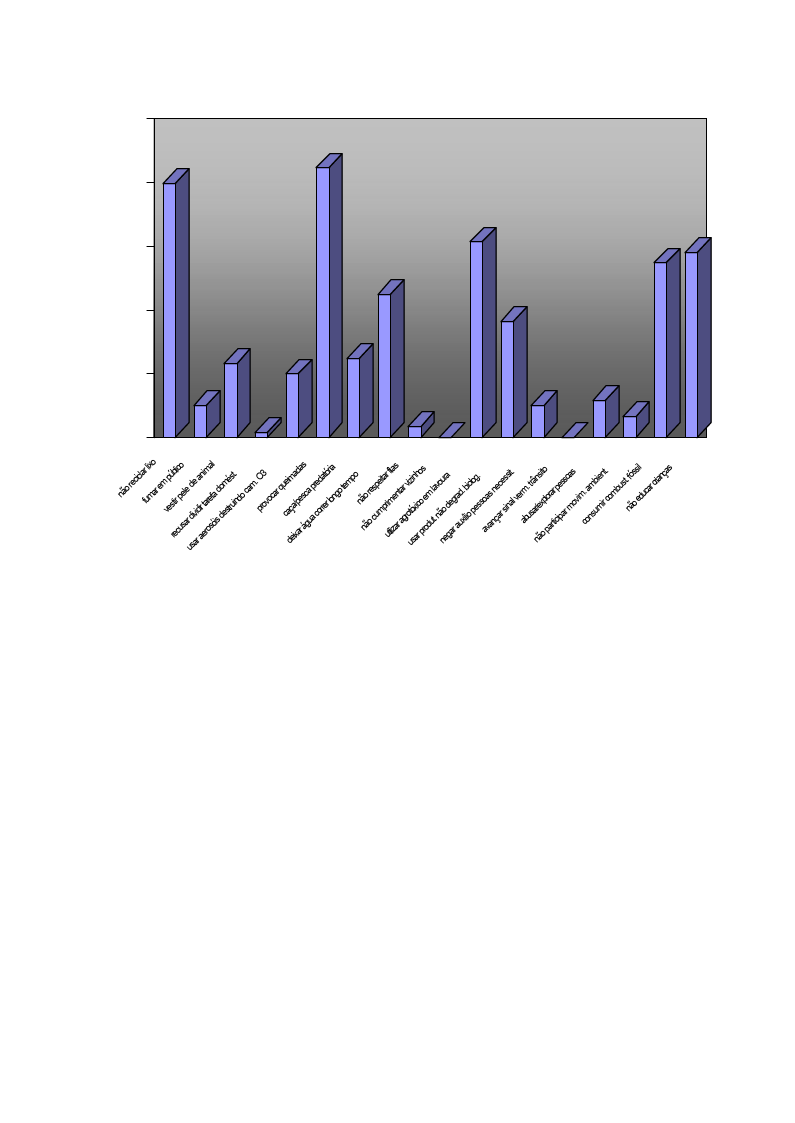

Figura 53 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente

73

equilibrado na visão do aluno

Figura 54 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente

75

equilibrado na visão da aluna

Figura 55 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente

76

equilibrado na visão de alunos e alunas

Figura 56 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente

77

equilibrado na visão dos funcionários

Figura 57 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente

78

equilibrado na visão geral

Figura 58 Frequência relativa geral das práticas humanas que se opõem à idéia de um 79

mundo ecologicamente equilibrado

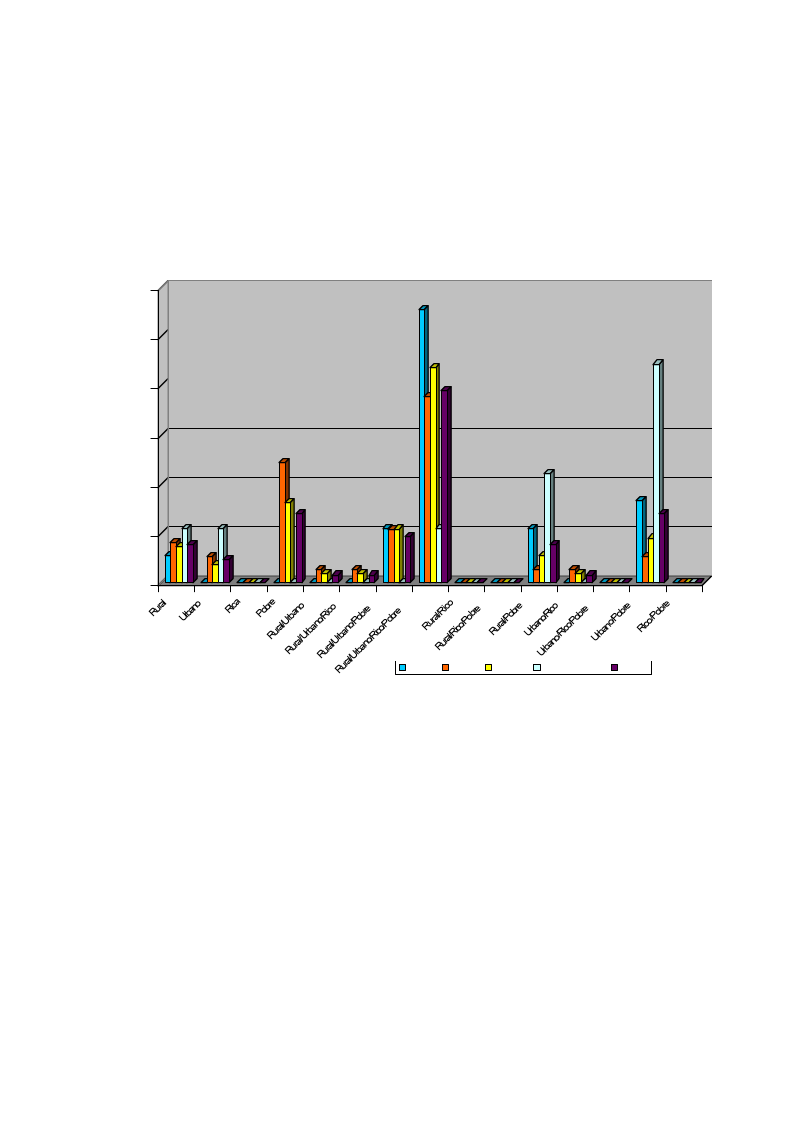

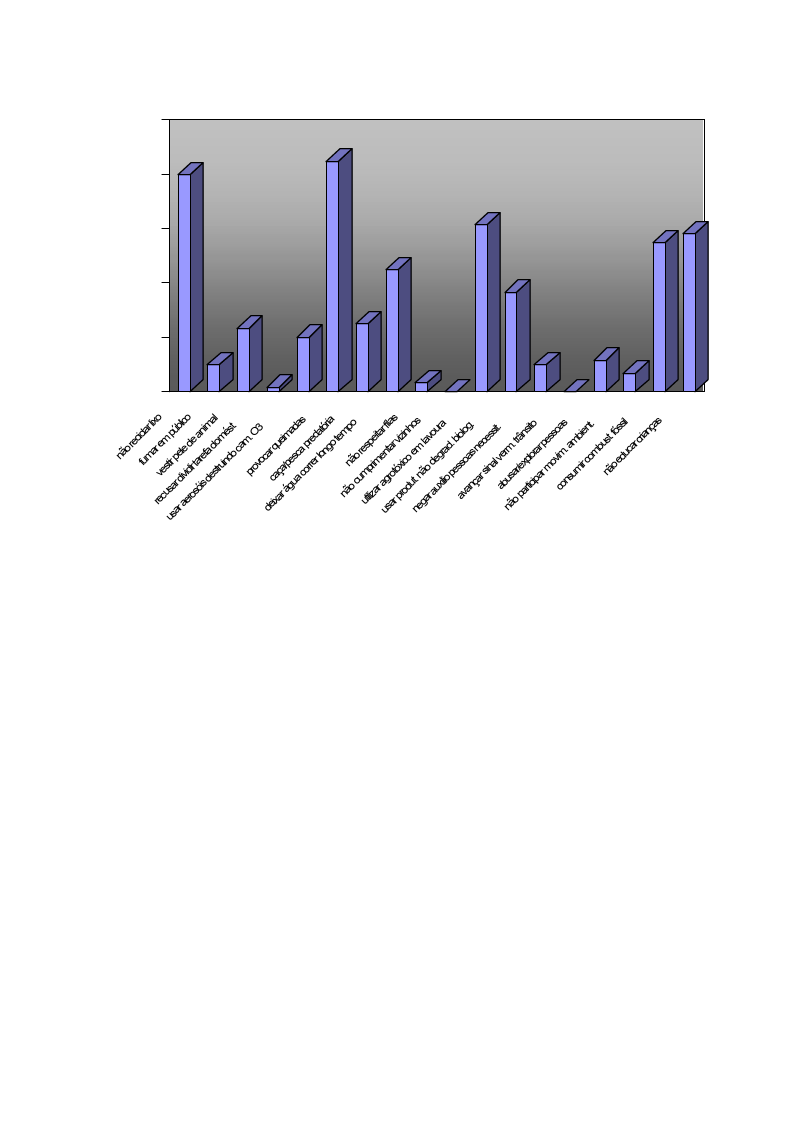

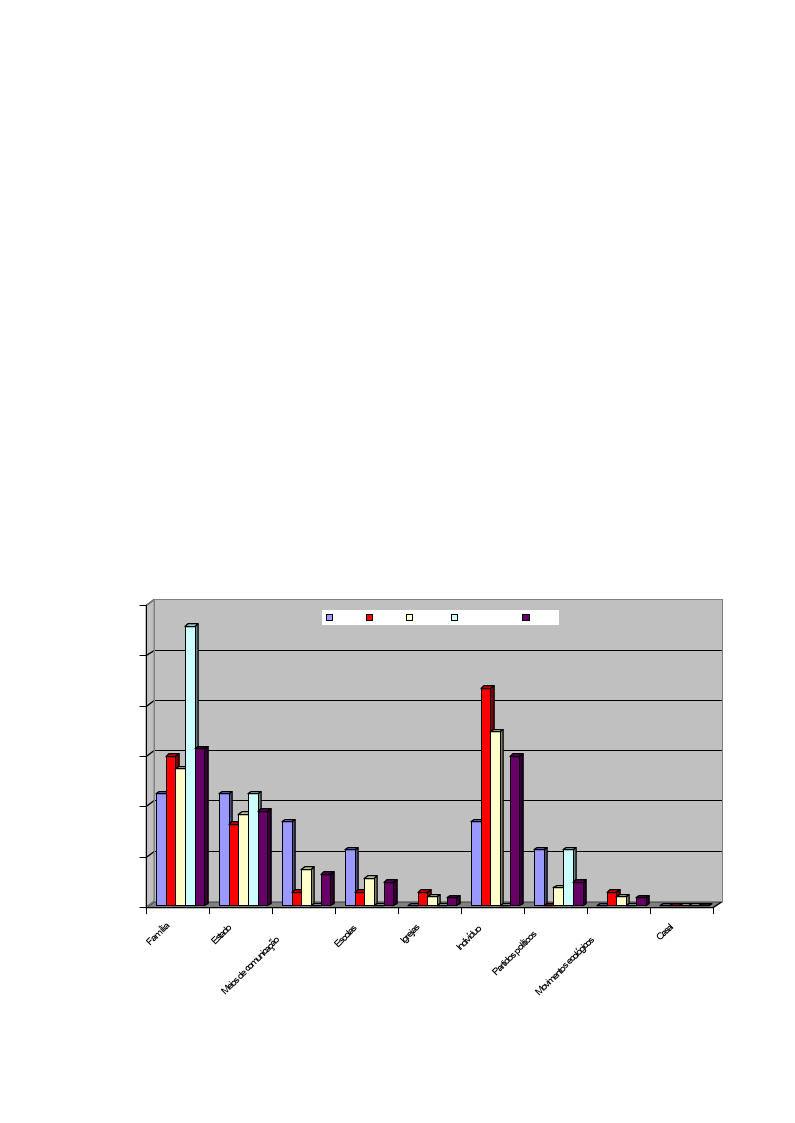

Figura 59 A fonte de iniciativa de uma relação equilibrada com o meio ambiente

80

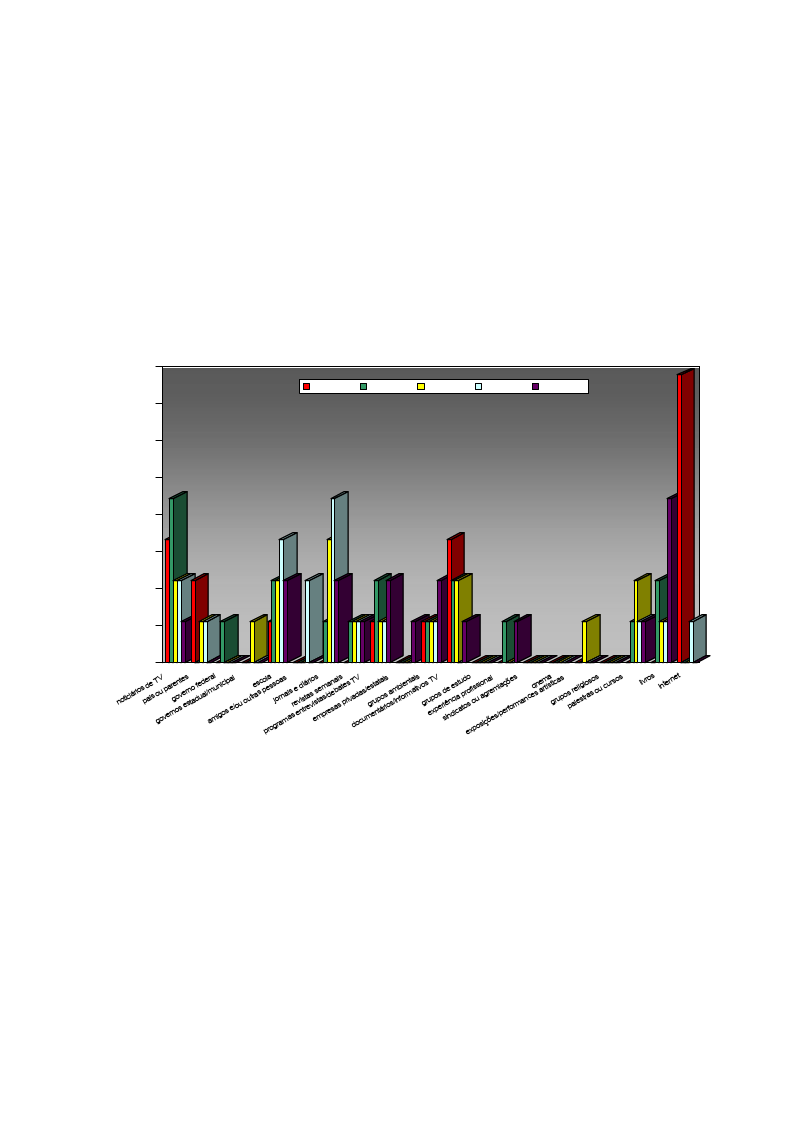

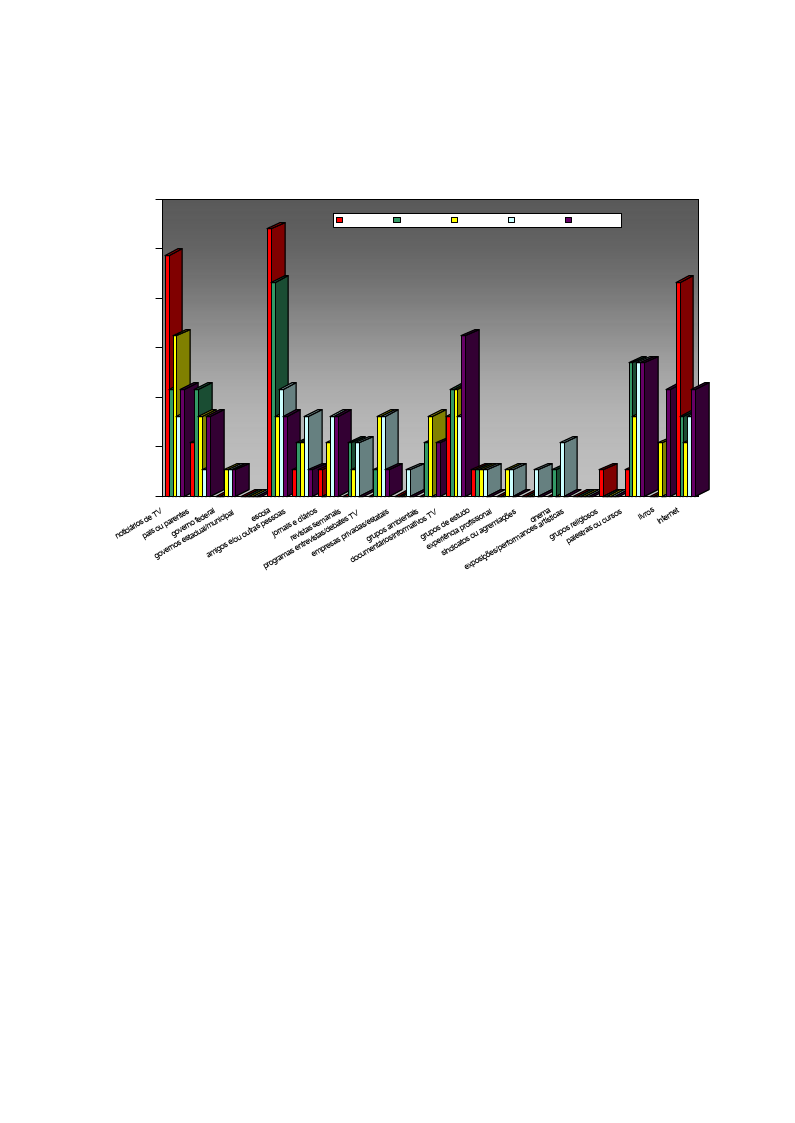

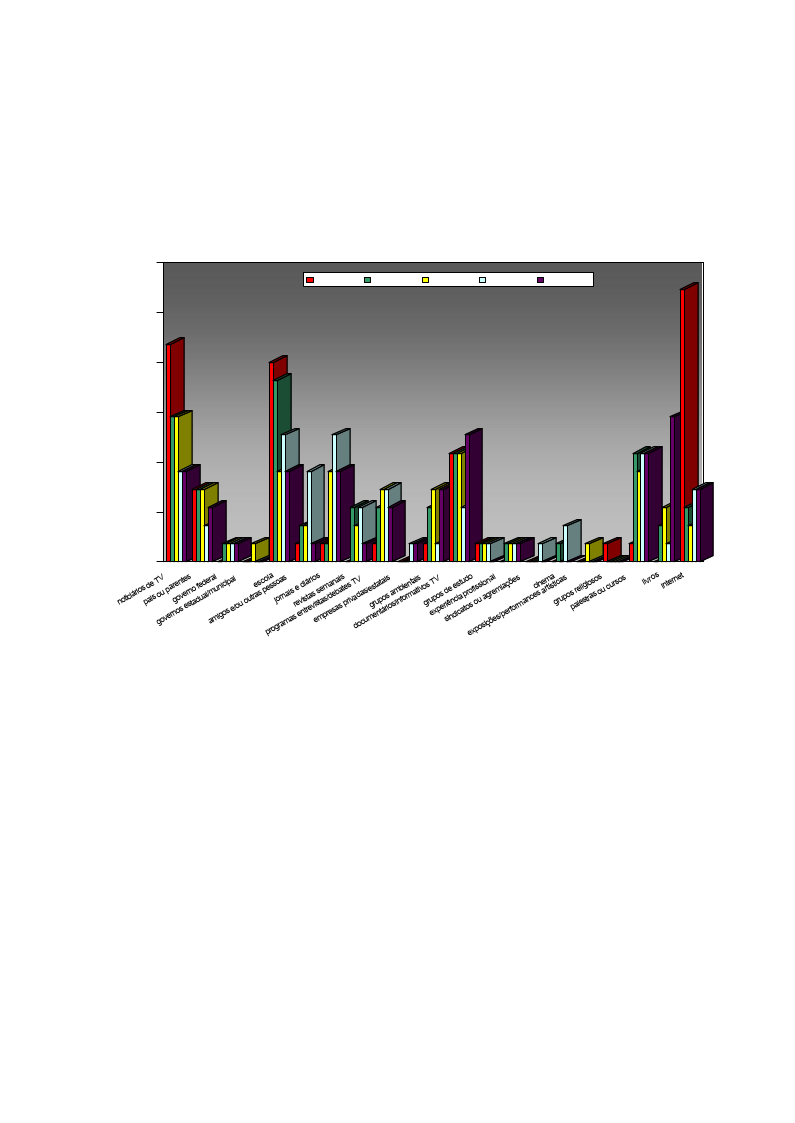

Figura 60 Principais fontes de informação dos alunos sobre o meio ambiente

83

Figura 61 Principais fontes de informação das alunas sobre o meio ambiente

85

Figura 62 Principais fontes de informação de alunos e alunas sobre o meio ambiente 86

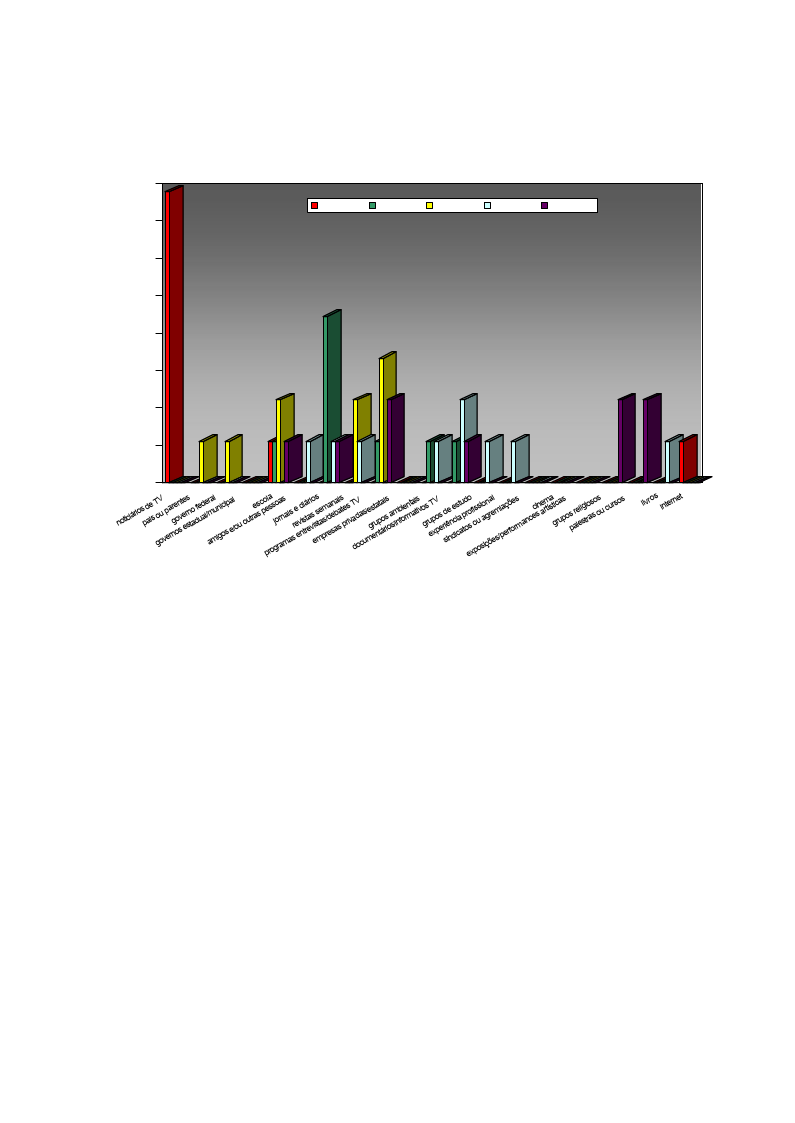

Figura 63 Principais fontes de informação dos funcionários sobre o meio ambiente 87

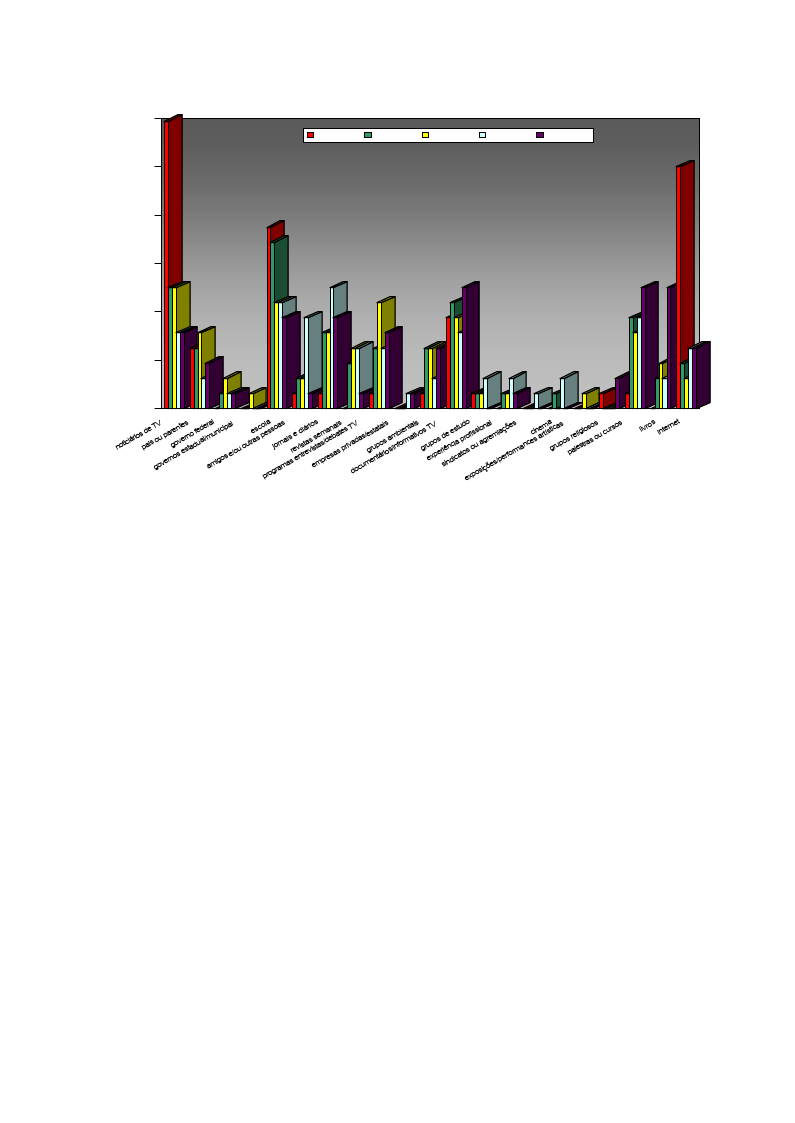

Figura 64 Principais fontes de informação dos intrevistados em geral sobre o meio

88

ambiente

Figura 65 Frequência relativa das fontes de informção dos entrevistados em geral

65

sobre o meio ambiente

Tabela 2 Definição de estratégias propostas para o Plano de Ensino a ser

91

implementado

10

SUMÁRIO

Pag.

INTRODUÇÃO

01

2 OBJETIVOS

04

2.1 Objetivo Geral

04

2.2 Objetivo Específico

04

3 REVISÃO DE LITERATURA

05

3.1 Histórico da Educação Ambiental

05

3.2 Política/Educação Ambientale Globalização

16

3.3 Análise Sistêmica do Contexto Socioambiental

18

3.4 Evolução dos Conceitos de EA

21

3.5 A área de estudo: Breve histórico do CTUR e sua inserção no Município de

Seropédica

24

4 MATERIAL E MÉTODOS

27

4.1 Escolha do Público Alvo e da Área de Estudo

27

4.2 Metodologia

28

4.2.1 Abordagem motivacional e manifestação voluntária sobre os problemas

ambientais

28

4.2.2 Sistematização da percepção dos alunos quanto às questões ambientais

32

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

35

5.1 A Percepção Geral e Livre dos Alunos a Questão Ambiental

35

5.2 Avaliação Qualiquantitativa do Grau de Percepção sobre as Questões Ambientais

35

5.2.1 Importância Atribuída aos Problemas do Planeta Terra e do Brasil

36

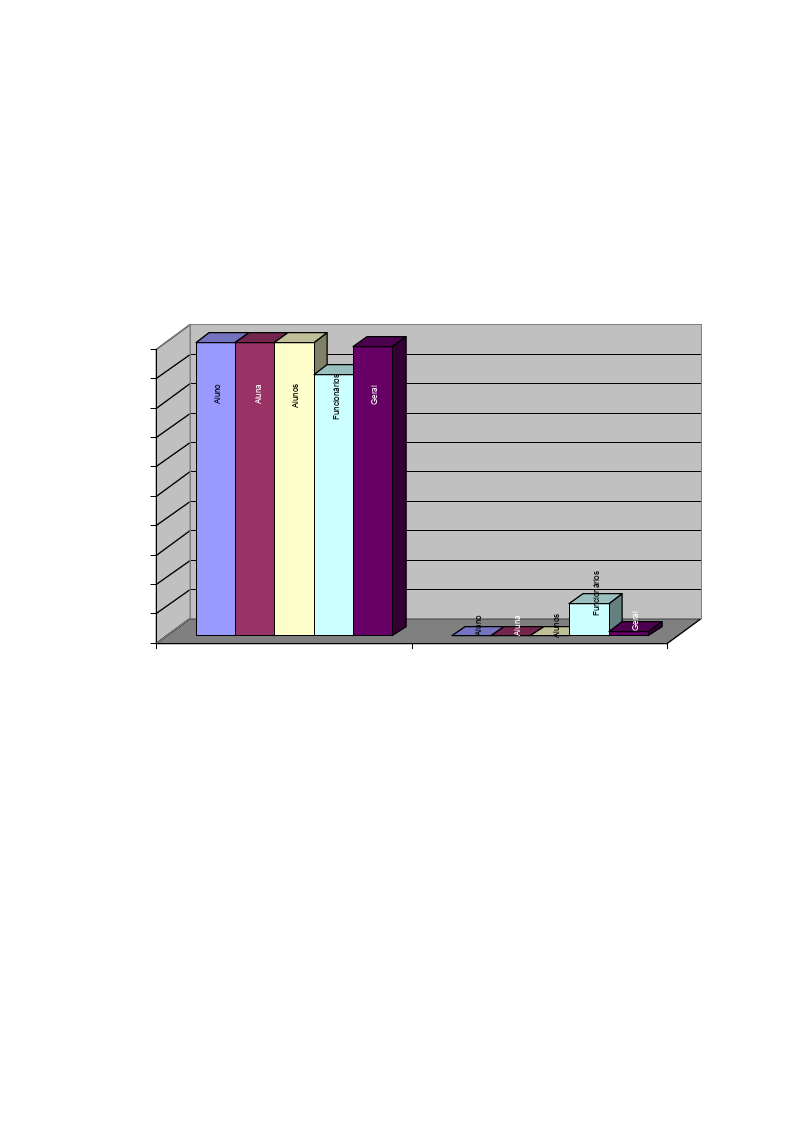

5.2.1.1 Diagnóstico da percepção dos alunos sobre o Planeta Terra

36

5.2.1.2 Diagnóstico da percepção das alunas sobre o Planeta Terra

37

5.2.1.3 Diagnóstico da Percepção de alunos e alunas sobre o Planeta Terra

39

5.2.1.4 Diagnóstico da percepção de funcionários sobre o Planeta Terra

40

5.2.1.5 Diagnóstico da percepção geral (alunos e funcionários) sobre o Planeta Terra

42

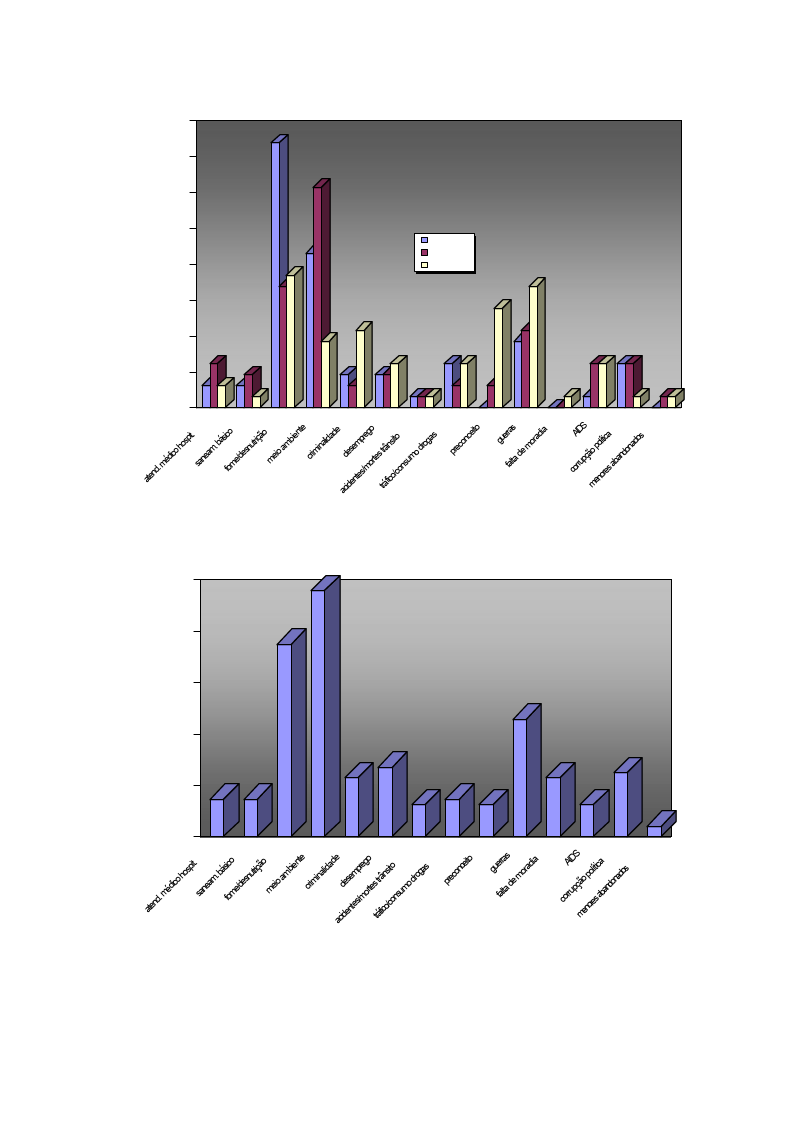

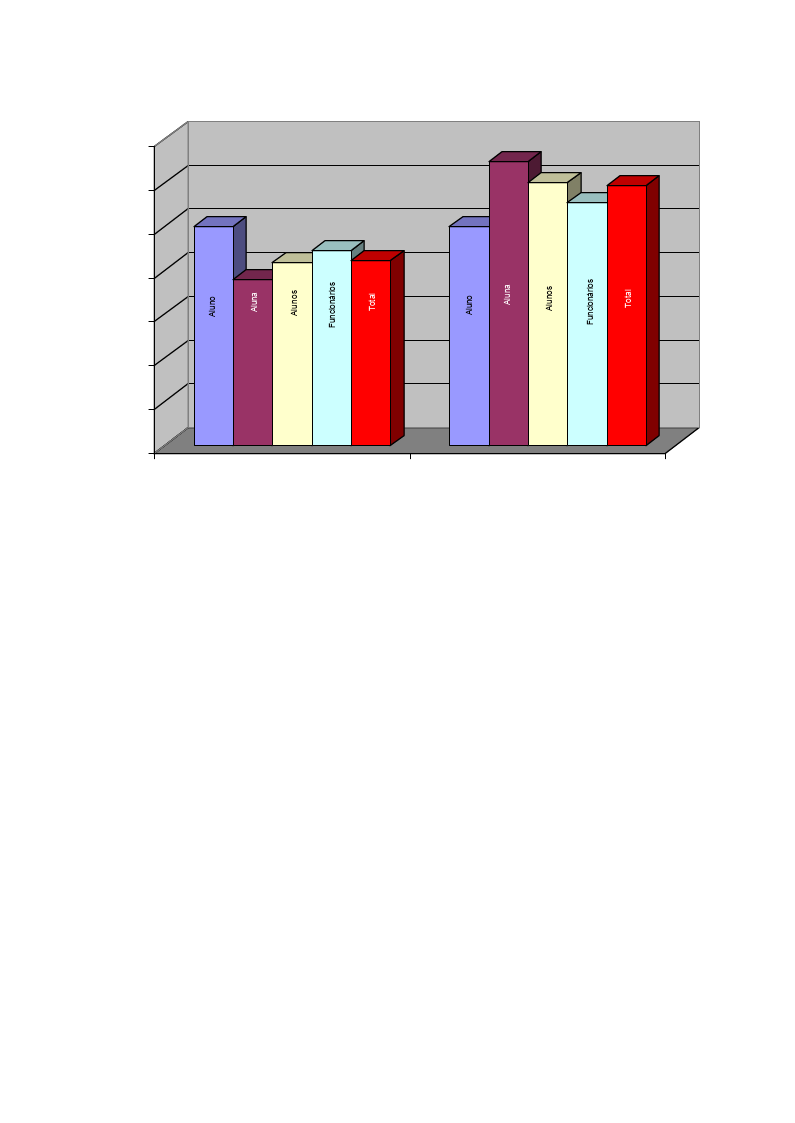

5.2.1.6 Diagnóstico da percepção dos alunos sobre os problemas do Brasil

44

5.2.1.7 Diagnóstico da percepção das alunas sobre os problemas do Brasil

45

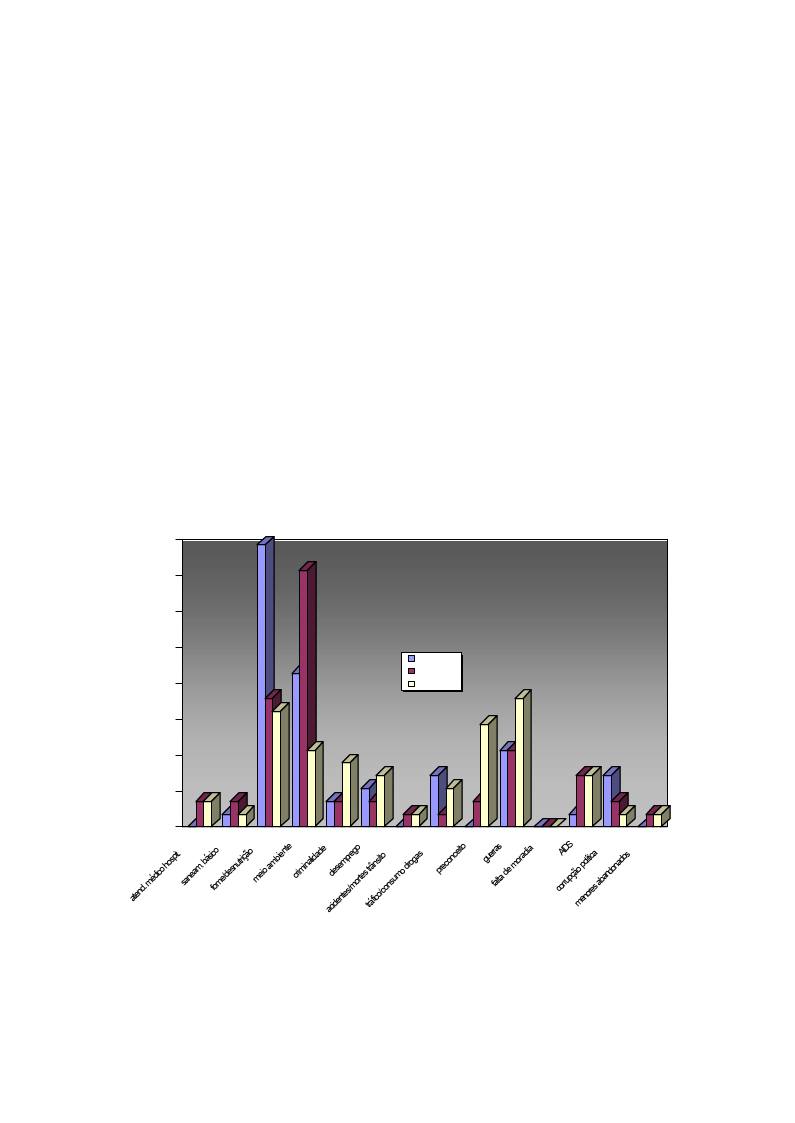

5.2.1.8 Diagnóstico da percepção de alunos e alunas sobre os problemas do Brasil

47

5.2.1.9 Diagnóstico da percepção de funcionários sobre os problemas do Brasil

49

5.2.1.10 Diagnóstico da percepção geral (alunos e funcionários) sobre os problemas do

Brasil

50

5.2.2 Importância Atribuída aos Problemas Ambientais

52

5.2.3 As Relações Intrínsecas entre Preservação e Uso da Natureza e suas Implicações

sobre a Harmonia entre Desenvolvimento e Sustentabilidade

53

5.2.4 Fatores Chave para Compreender a Questão Ambiental

55

5.2.4.1 Fatores chave para a questão ambiental sob a ótica dos alunos

55

11

5.2.4.2 Fatores chave para compreender a questão sob a ótica das alunas

56

5.2.4.3 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica de alunos e

alunas

57

5.2.4.4 Fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica dos

funcionários

58

5.2.4.5 fatores chave para compreender a questão ambiental sob a ótica geral dos

entrevistados

59

5.2.5 Elementos Subsidiários para a Educação Ambiental

61

5.2.6 Problemas Ambientais: Os Acoimados na Percepção de Testemunhas Oculares

65

5.2.7 Problemas Ambientais: A quem pertence o Passivo?

69

5.2.8 Práticas humanas que se opõem à idéia de um mundo ecologicamente

equilibrado

72

5.2.8.1 A percepção dos alunos sobre as práticas humanas e o equlíbrio ecológico

72

5.2.8.1 A percepção das alunas sobre as práticas humanas e o equlíbrio ecológico

75

5.2.8.3 A percepção de alunos e alunas sobre as práticas humanas e o equilíbrio

ecológico

75

5.2.8.4 A percepção dos funcionários sobre as práticas humanas e o equilíbrio

ecológico

76

5.2.8.5 A percepção geral sobre as práticas humanas e o equilíbrio ecológico

77

5.2.9 As iniciativas de uma relação mais equilibrada e menos egoísta com o meio

ambiente

79

5.2.10 A busca pela informação sobre as questões ambientais

82

5.2.10.1 As fontes de informação dos alunos

82

5.2.10.2 As fontes de informações das alunas

84

5.2.10.3 As fontes de informações do conjunto de alunos e alunas

85

5.2.10.4 As fontes de informações usuais dos funcionários

86

5.2.10.5 As fontes de informações dos entrevistados em geral

87

6 CONCLUSÕES

90

7 LITERATURA CONSULTADA

93

ANEXOS

99

Anexo A- Questionário

99

12

INTRODUÇÃO

A despeito da crescente conscientização em relação aos problemas ambientais, e dos

inegáveis esforços de muitos países para desenvolver os meios técnicos e institucionais para

lidar com eles, em geral, as ações desenvolvidas parecem ser insuficientes para neutralizar a

deterioração da qualidade do meio ambiente. Esses problemas resultam em grande parte, da

situação socioeconômica e dos padrões de comportamento inadequados. Assim, ao se

pretender mudanças nesse sentido, deve-se agir sobre os sistemas de conhecimento e valores

para que haja esperanças de encontrar soluções adequadas, permanentes e sustentáveis para os

problemas ambientais.

É incumbência da educação e da formação, como meio fundamental de integração e

de mudança social e cultural, conceber objetivos e empregar novos métodos capazes de tornar

os indivíduos mais conscientes, mais responsáveis e mais preparados para lidar com os

desafios de preservação da qualidade do meio ambiente e da vida, no contexto do

desenvolvimento sustentado para todos os povos. A compreensão da problemática ambiental

passa pela análise do processo de crescimento econômico e educacional, sendo este último

mediador entre os setores do contexto social.

O desenvolvimento sustentável prevê a Educação Ambiental como instrumento de

melhoria da qualidade de vida, a partir da formação de cidadãos conscientes de sua

participação local no contexto de conservação ambiental global. Pelos seus objetivos e

funções, a Educação Ambiental é necessariamente uma forma de prática educacional

sintonizada com a vida e com a sociedade. Ela é considerada um processo permanente pelo

qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o

conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a determinação que os tornam

aptos a agir, individual e coletivamente, na busca de resolver problemas ambientais presentes

e futuros. Oficialmente, a Educação Ambiental é definida pelo Ministério do Meio Ambiente

(MMA) como ¨... um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam

consciência do seu meio ambient e e adquirem conhecimentos, valores, habilidades,

experiências e determinação que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e

resolver problemas ambientais presentes e futuros”. A EA foi institucionalizada no Brasil a

partir da Lei 6.938/81 onde foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente; em 1989, outra

data importante, mediante a lei 7.797/89, foi criado o Fundo Nacional de Meio Ambiente e

em 1992 foi estabelecido o Ministério do Meio Ambiente.

No MEC a institucionalização deu-se a partir de 1991 pela Portaria 678, onde ficou

estabelecido que a Educação Ambiental deve permear os currículos dos diferentes níveis e

modalidades de ensino. Posteriormente, através da Portaria 2.421, foi criado o GT de EA para

participar da Rio-92; em 1997 foi lançado os Parâmetros Curriculares Nacionais e

complementado em 2001 com os Programas Parâmetros em Ação-Meio Ambiente na Escola

(MEC, 2009).

Estrategicamente as atividades de Educação Ambiental devem estar no centro do

Projeto Pedagógico, porquanto permitem aos alunos, oportunidades de desenvolver, na

sociedade, uma sensibilização a respeito dos seus problemas ambientais e buscar formas de

soluções, conduzindo pesquisas no ambiente escolar, relacionando fatores psicossociais e

históricos com fatores políticos, éticos e estéticos. Assim, será possível identificar e definir

problemas ambientais, coletar e organizar informações, gerar soluções alternativas,

desenvolver e gerar planos de ações. Mas, em que pese a necessidade da prática da Educação

Ambiental ser desenvolvida em todos os níveis de escolaridade, parece insofismável a

necessidade de maior ênfase dessa prática nas escolas agrícolas, em razão dos potenciais

impactos que essas atividades antropogênicas podem exercer sobre o meio ambiente. Soma-se

a isso a grande pressão que a sociedade internacional tem exercido sobre os países em

desenvolvimento no que tange à expansão das fronteiras agrícolas, exigindo que medidas

sejam adotadas objetivando a minimização dos impactos ambientais dessa expansão.

O papel do professor deve ser o de facilitador da exploração do “metabolismo ” do

ambiente de seus alunos e dos processos transdisciplinares que acontecem nesse ambiente. A

aprendizagem será mais significativa se a atividade estiver adaptada concretamente às

situações da vida real da cidade, ou do meio, do aluno e do professor. Nessa abordagem

transdisciplinar é fundamental considerar os vários graus de contextualização que se fazem

presentes na interlocução educativa. Por isso não faz sentido o ensino que prioriza um único

significado para todos os seus participantes. A diversidade humana é um dado que se impõe

nas relações magistrais.

A ideia de trabalho com Educação Ambiental surgiu da própria experiência em sala

de aula, quando a autora lecionava Química na Rede Pública de Ensino do Estado de São

Paulo (Diretoria Centro Oeste da Capital) entre os anos de 2000 e 2003, considerando vários

aspectos relevantes do meio ambiente em que estava inserida a comunidade escolar. Dentre

esses aspectos, destacam-se os problemas de poluição do ar e sonora em razão das grandes

avenidas que marginavam o local, o problema de enchentes que ocorrem na Grande São Paulo

e problemas com coleta seletiva de lixo e limpeza das ruas, bem como a necessidade de

atender as exigências dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Basicamente o trabalho era

realizado paralelo ao conteúdo programático da disciplina de Química e compreendia a

identificação de problemas ambientais a investigar que estavam presentes na rotina dos

alunos. Através dos trabalhos com as turmas, era realizado o levantamento dos “Efeitos” no

Meio Ambiente, as hipóteses sobre as possíveis causas e as responsabilidades sobre os

problemas.

Os principais instrumentos utilizados para elaboração dos conteúdos teóricos e

práticos, de acordo com o levantamento dos problemas e seguindo os PCN´s, eram

constituídos de livros, revistas, jornais, fotos, filmes, consulta à internet, legislação,

entrevistas, estudos do meio, etc., que subsidiavam a elaboração de propostas e alternativas de

soluções, ações possíveis e de aplicabilidade, além da avaliação dos resultados alcançados e

conclusões. O trabalho expressava o entusiasmo dos professores e dos alunos, voltado para os

mesmos objetivos de ensino e aprendizagem, construção de noções e conceitos e aquisição de

habilidades e competências. Todos os envolvidos no processo se voltavam para os mesmos

interesses em participação, pesquisa e ação com propostas inovadoras. Foi importante, neste

trabalho, o apoio da equipe gestora da escola para que esta metodologia de trabalho

pedagógico desse certo, pois alunos e professores tiveram que circular pelos espaços

escolares, se ausentar da escola para visitas a locais de estudo, como , por exemplo, Estação

de Tratamento de Esgoto (ETE), o que permitiu maior dinamismo dos participantes, em razão

do fluxo dos agentes do processo. Os alunos realizaram trabalhos como Fontes Alternativas

de Energia, Utilização da Água pelo Ser Humano, Tratamento de Esgoto, Tratamento de Lixo

e outros tantos temas relacionados à EA.

O propósito do desenvolvimento desse trabalho no Colégio Técnico da Universidade

Rural foi verificar como a Educação Ambiental é inserida nos componentes curriculares dessa

escola, na medida em que ela não está presente como disciplina formal na grade curricular do

CTUR. Além disso, buscou-se avaliar o impacto que essa inserção teria no resgate de alguns

valores humanos, criando condições essenciais para a melhoria do meio ambiente e da vida.

Com o levantamento das informações a cerca da percepção da comunidade escolar no que diz

respeito às questões ambientais e diante da inexistência de disciplina específica para tratar o

2

tema, a ideia é permitir trabalhar as questões ambientais num contexto interdisciplinar e/ou de

forma paralela, mitigando as deficiências decorrentes desse lapso sobre o necessário

conhecimento e conscientização dos estudantes e de resto, de toda a comunidade escolar.

3

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

Este trabalho teve por objetivo investigar o nível de percepção de problemas

ambientais por parte de alunos e funcionários do Colégio Técnico da Universidade Federal

Rural do Rio de Janeiro (CTUR/UFRRJ).

2.2 Objetivos Específicos:

ü Investigar a inserção da Educação Ambiental no Projeto Pedagógico da instituição

escolhida;

ü Identificar a percepção de Educação Ambiental da comunidade escolar;

ü Testar e avaliar um plano de trabalho sobre Educação Ambiental;

ü Apresentar os resultados para a comunidade escolar.

4

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Histórico da Educação Ambiental

Apenas um ano após o contundente ensaio de Thomas Huxley sobre a

interdependência dos seres humanos com os demais seres vivos (Evidências sobre o lugar do

homem na natureza, 1863), o diplomata George Perkin Marsh publicava o livro O homem e a

natureza: ou geografia física modificada pela ação do homem, documentando como os

recursos do planeta estavam sendo esgotados e prevendo que tais ações não continuariam sem

exaurir a generosidade da natureza. Analisava as causas do declínio de civilizações antigas e

previa um destino semelhante para as civilizações modernas, caso não houvesse mudanças

(Kennedy 1993).

A preocupação com o ambiente, entretanto, restringia-se ainda a um pequeno

número de estudiosos e apreciadores da natureza-espiritualistas, naturalistas e outros. Nesse

período, o Brasil recebia a visita de ilustres naturalistas - Darwin Bates (inglês que recolheu e

levou oito mil espécimes de plantas e animais da Amazônia), Warning (dinamarquês que

conduziu os estudos do ambiente de cerrado em Lagoa Santa Minas Gerais)-, despertando a

atenção dos estudiosos para a exuberância dos recursos naturais brasileiros, tão apregoada

pelos colonizadores (Dias, 2000). Havia, entretanto, na época, uma excessiva preocupação

com aspectos meramente descritivos do mundo natural, destacando-se a botânica e a

zoomorfologia. As inter-relações eram pouco abordadas e a noção do todo ficava circunscrita

a análises filosóficas. Percebendo essa lacuna, o biólogo Ernst Haeckel, em 1896, propôs o

vocábulo "ecologia" para estudos de tais relações entre espécies e desses com o meio

ambiente.

O livro de Marsh suscita um movimento em prol da preservação, materializando a

criação do primeiro Parque Nacional do mundo - Yellowstone National Park, nos Estados

Unidos (1872). Enquanto isso, no Brasil, a Princesa Isabel autorizava a operação da primeira

empresa privada de corte de madeira (o ciclo econômico do pau-brasil encerrar-se-ia em

1875, com o abandono das matas exauridas, e, em 1920, o pau-brasil seria considerado

extinto), segundo Dias, 2000.

Patrick Geddes, escocês, considerado o "pai da Educação Ambiental", já expressava

sua preocupação com os efeitos da revolução industrial, iniciada em 1779, na Inglaterra, pelo

desencadeamento do processo de urbanização e suas consequências para o ambiente natural.

O intenso crescimento econômico do pós-guerra acelerara a urbanização, e os sintomas da

perda da qualidade ambiental começavam a aparecer em diversas partes do mundo (Hardin

1991). No Brasil, essa preocupação ainda não havia transposto o círculo restrito de poucos

intelectuais que cuidavam do assunto - a exemplo de André Rebouças, que propusera a

criação dos parques nacionais da ilha do Bananal e de Sete Quedas - e nem mesmo a então

recém-promulgada Constituição Brasileira de 1891 referia-se ao tema, apesar da forte pressão

extrativista dos europeus sobre nossos recursos naturais (Dias, 2000). Entretanto, nesse

mesmo ano, já se havia iniciado uma das práticas mais demagógicas utilizadas pelos políticos

brasileiros, no que tange à gestão ambiental, comuns até hoje: anunciar a criação de unidades

de conservação (parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, etc.) sem efetivá-

las posteriormente, ou seja, sem dar a estrutura para o seu funcionamento, deixando-as apenas

"no papel". Assim pelo Decreto 8.843 de 1891, criava-se a Reserva Florestal do Acre, com

5

2,8 milhões de hectares, cuja implantação não ocorreu até os nossos dias, passando mais de

um século 1. Era o prenúncio de como seria tratada a questão ambiental em nosso país.

No início de 1945, a expressão "estudos ambientais" começava a ser utilizada por

profissionais de ensino na Grã-Bretanha e, quatro anos mais tarde, a temática ambiental

passaria a ocupar o County Sand Almanac, nos Estados Unidos, com os artigos de Aldo

Leopoldo sobre a ética da terra. O trabalho desse biólogo de Yowa é considerado a fonte mais

importante do moderno biocentrismo ou ética holística, tornando-o patrono do movimento

ambientalista (Goldim, 2006).

A primeira grande catástrofe ambiental - sintoma da inadequação do estilo de vida

do ser humano - viria a acontecer em 1952, quando o ar densamente poluído de Londres

(smog) provocaria a morte de 1.600 pessoas, desencadeando o processo de sensibilização

sobre qualidade ambiental na Inglaterra, e culminando com a aprovação da lei do Ar Puro

pelo parlamento na Inglaterra, em 1956. Esse fato desencadeou uma série de discussões em

outros países, catalisando o surgimento do ambientalismo nos Estados Unidos a partir de 1960

(Goldemberg & Barbosa, 1988). Ali ocorriam reformas no ensino de ciências, em que a

temática ambiental começaria a ser abordada, porém de forma reducionista. A promoção de

percepção dos efeitos globais, resultantes da ação local das atividades humanas, ainda era

incipiente e ficava reduzida a algumas advertências praticadas no meio acadêmico.

A década de 60 começava, exibindo ao mundo as consequências do modelo de

desenvolvimento econômico adotado pelos países ricos, traduzido em níveis crescentes de

poluição atmosférica nos grandes centros urbanos - Los Angeles, Nova Iorque, Berlim,

Chicago, Tóquio e Londres, principalmente -: em rios envenenados por dejetos industriais -

Tâmisa, Sena, Danúbio, Mississipi e outros -: em perda da cobertura vegetal da terra,

ocasionando erosão, perda da fertilidade do solo, assoreamento dos rios, inundações e

pressões crescentes sobre a biodiversidade (Pereira, 2006). Os recursos hídricos, sustentáculo

e derrocada de muitas civilizações, estavam sendo comprometidos a uma velocidade sem

precedentes na história humana. A imprensa mundial registrava essa situação, em manchetes

dramáticas.

Descrevendo minuciosamente esse panorama e enfatizando o descuido e

irresponsabilidade com que os setores produtivos espoliavam a natureza, sem nenhum tipo de

preocupação com as consequências de suas atividades, a jornalista americana Rachel Carson

lançava o seu primeiro livro “Primavera Silenciosa” (formato de bolso, 1962, 44 edições), que

viria a se tornar um clássico na história do movimento ambientalista mundial, desencadeando

uma grande inquietação internacional e suscitando discussões nos diversos foros. Tais

inquietações chegariam a ONU, seis anos depois, quando a delegação da Suécia chamaria a

atenção da comunidade internacional para a crescente crise do ambiente humano, constituindo

a primeira observação oficial, naquele foro, sobre a necessidade de uma abordagem

globalizante para a busca de soluções contra o agravamento dos problemas ambientais

(Gonçalves, 2008).

Enquanto os governos não conseguiam definir os caminhos do entendimento, a

sociedade civil movimentava-se em todo o mundo. Em março de 1965, durante a Conferência

em Educação na Universidade de Keele, Grã Bretanha, surgia o termo Environmental

Education - Educação Ambiental (Neves, 2005). Na ocasião, foi aceito que a Educação

Ambiental deveria se tornar uma parte essencial da educação de todos os cidadãos e seria

vista como sendo essencialmente conservação ou ecologia aplicada. Nesse mesmo ano, Albert

1 Essa prática ainda é comum. Estimam-se em apenas 5% as unidades de conservação criadas e efetivamente

implantadas.

6

Schwitzer ganharia o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento ao seu trabalho de

popularização da ética ambiental. Em 1969, seria fundada na Inglaterra a "Sociedade para a

Educação Ambiental", e a TV BBC de Londres levaria ao ar o programa Reith Lectures,

apresentado por Sir Frank Fraser Darling (ecologista), que promoveria debates sobre a

questão ambiental, despertando o interesse de artistas, políticos e imprensa, em geral, para a

necessidade premente de discussão e decisão sobre aquelas questões. Seria lançado também,

nos Estados Unidos, o número 1 do Jornal da Educação Ambiental (Adams, 2005).

O Brasil, imerso no regime ditatorial, na "contramão" da tendência internacional de

preocupação com o ambiente, mostrava ao mundo o Projeto Carajás e a Usina Hidrelétrica de

Tucuruí, iniciativas de alto potencial de degradação ambiental. Nesse contexto desfavorável,

criava-se a "Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente Natural" - Agapan -,

precursora de movimentos ambientalistas em nosso país, quando ainda não existia nem

mesmo uma legislação ambiental, como a maioria das nações (Santos, 2010).

O Clube de Roma, criado em 1968 por um grupo de trinta especialistas de diversas

áreas (economistas, pedagogos, humanistas, industriais e outros), liderado pelo industrial

Arillio Peccei, e que tinha como objetivo promover a discussão da crise atual e futura da

humanidade, publica em 1972 o seu relatório Os Limites do crescimento. Estabelecia modelos

globais, baseados nas técnicas pioneiras de análise de sistemas, projetados para predizer como

seria o futuro, se não houvesse modificações ou ajustamentos nos modelos de

desenvolvimento econômico adotados. O documento denunciava a busca incessante do

crescimento material da sociedade, a qualquer custo, e a meta de se tornar cada vez maior,

mais rica e poderosa, sem levar em conta o custo final desse crescimento (Sousa, 2005).

De acordo com Sousa (2005) as análises do modelo indicaram que o crescente

consumo geral levaria a humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um colapso.

Estava iniciada a busca de modelos de análise ambiental global. Como era de se esperar, a

classe política rejeitaria as observações. Apesar disso, o relatório atingiria o seu objetivo:

influenciar a humanidade sobre a questão. Hoje, é um clássico reverenciado na literatura da

história do movimento ambientalista mundial.

O ano de 1972 testemunharia os eventos mais decisivos para a evolução da

abordagem ambiental no mundo. Impulsionada pela repercussão internacional do Relatório do

Clube de Roma, a Organização das Nações Unidas promoveria, de 05 a 16 de junho, na

Suécia, a Conferência de Estocolmo, como ficaria consagrada, reunindo representantes de 113

países com o objetivo de estabelecer uma visão global e princípios comuns que servissem de

inspiração e orientação à humanidade, para a preservação e melhoria do ambiente humano.

Considerada um marco histórico-político internacional, decisivo para o surgimento de

políticas de gerenciamento ambiental, a Conferência gerou a "Declaração, sobre o Ambiente

Humano", estabeleceu um "Plano de Ação Mundial" e, em particular, recomendou que

deveria ser estabelecido um Programa Internacional de Educação Ambiental. A

Recomendação n0 96 da Conferência reconhecia o desenvolvimento da Educação Ambiental

como elemento crítico para o combate à crise ambiental (Godoy, 2007).

A Conferência de Estocolmo, além de chamar a atenção do mundo para os

problemas ambientais, também gerou controvérsias. Os representantes dos países em

desenvolvimento acusaram os países industrializados de quererem limitar seus programas de

desenvolvimento, usando as políticas ambientais de controle de poluição como um meio de

inibir a sua capacidade de competição no mercado internacional. A delegação brasileira

chegou a afirmar que o Brasil não se importaria em pagar o preço da degradação ambiental,

desde que o resultado fosse o aumento do seu Produto Interno Bruto (Dias, 2000).

7

As consequências da Conferência de Estocolmo chegariam ao Brasil acompanhadas

das pressões do Banco Mundial e de instituições ambientalistas que já atuavam no país. Em

1973 a Presidência da República criaria, no âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria

Especial de Meio Ambiente - SEMA, primeiro organismo brasileiro de ação nacio nal,

orientado para gestão integrada do ambiente (Guimarães, 1977).

Como reflexo da "simpatia" do regime vigente pela causa ambiental, a SEMA

iniciava-se com apenas três funcionários. Tinha tudo para não dar certo e reafirmar a

expressão de que fora criada para "inglês ver" (traduza-se, Banco Mundial). Entretanto, a

abnegação e persistência dos seus membros a tornaram, em pouco tempo, uma instituição

reconhecida internacionalmente, a despeito das suas compreensíveis limitações. O professor

Paulo Nogueira Neto seria o titular dessa secretaria, de 1973 a 1986, deixando um legado as

bases das leis ambientais e estruturas que continuam, muitas delas, até o presente; estabeleceu

o programa das Estações Ecológicas (pesquisa e preservação) e ainda conquistas significativas

em normatizações. Em termos de Educação Ambiental, porém, a sua ação foi extremamente

limitada pelos interesses políticos da época.

Em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, a UNESCO

promoveria em Belgrado, Iugoslávia (1975), o Encontro Internacional de Educação

Ambiental, congregando especialistas de 65 países. No encontro, foram formulados princípios

e orientações para um programa internacional de educação Ambiental, segundo os quais esta

deveria ser contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os

interesses nacionais. Ficaria acertada a realização de uma conferência intergovernamental,

dentro de dois anos, com o objetivo de estabelecer as bases conceituais e metodológicas para

o desenvolvimento da Educação Ambiental, em nível mundial (MEC 197l).

Igualmente, a discussão sobre as terríveis disparidades entre os países do Norte e do

Sul, à luz da crescente perda de qualidade de vida gerou nesse encontro, a Carta de Belgrado,

na qual se expressava a necessidade do exercício de uma nova ética global, que

proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição e da

dominação e exploração humana (SMA/SP, 1994) . A carta, um dos documentos mais lúcidos

produzidos sobre o tema na época, preconizava que os recursos do mundo deveriam ser

utilizados de um modo que beneficiasse toda a humanidade e proporcionasse a todos a

possibilidade de aumento da qualidade de vida. Nesse período, já se configurava a matriz de

graves desigualdades que iriam deflagrar um panorama de contrastes cruéis, décadas adiante.

No âmbito dos setores competentes da Educação no Brasil, não se vislumbrava, até

então, a mais remota possibilidade de ações de apoio Educação Ambiental, quer pelo

desinteresse que o tema desperta entre os políticos dominantes, quer pela ausência de uma

política educacional definida para o país, como reflexo do próprio momento que atravessa.

Percebendo esta situação e sabendo da urgência ditada pela perda de qualidade ambiental,

amplamente discutida na comunidade internacional, os órgãos estaduais brasileiros de meio

ambiente tomaram a iniciativa de promover a Educação Ambiental no Brasil. Começariam a

surgir as parcerias entre as instituições de meio ambiente e as Secretarias de Educação dos

Estados (Guimarães, 1977).

Por sua vez, o MEC e o Minter, como para reafirmar as suas inoperâncias, firmavam

"Protocolos de Intenções", com o objetivo de formalizar trabalhos conjuntos, visando à

"inclusão de temas ecológicos" nos currículos de 10 e 20 graus, atualmente Educação Básica.

Tais "Protocolos de Intenções", "pérolas" refinadas da idiossincrasia tecnocrata vigente, nunca

sairiam realmente da intenções e seriam prósperos em fazer a conexão entre o nada e coisa

alguma (MEC/Minter, 1977).

8

Ao mesmo tempo, disseminava-se no país o "ecologismo" - deformação da

abordagem que circunscrevia a importância da Educação Ambiental à flora e à fauna, à

apologia do "verde pelo verde", sem que nossas mazelas socioeconômicas fossem

consideradas nas análises - obliqua mente incentivadas por instituições internacionais com

sedes nos países ricos (Cautela, 1979).

Entrementes, por força da pressão dos órgãos ambientais, a disciplina "Ciências

Ambientais" passaria a ser obrigatória nos cursos de engenharia, e diversos cursos voltados à

área ambiental seriam criados nas universidades brasileiras; porém, nas inúmeras faculdades

de Educação do país, o assunto era simplesmente ignorado, como continua a sê- lo em sua

maioria.

Os órgãos ambientais dos Estados passariam a intensificar suas ações educativas,

com destaque para a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo

(CETESB), a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro

(Feema), a Superintendência dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado do Paraná

(SURHEMA), a Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e

Administração de Recursos Hídricos (CPRM) e outros.

Ocorreria, em 1977, o evento mais importante para a Educação Ambiental no

mundo. Havia uma grande confusão sobre o que seria realmente "Educação Ambiental".

Defendiam-se conceitos e abordagens bem diferenciados em função das diversas visões,

condicionadas ao interesse de casa país ou bloco de países. Os ricos não apoiavam abordagens

que pudessem expor as mazelas ambie ntais socioeconômicas, políticas, ecológicas, culturais e

éticas - produzidas pelos modelos de "desenvolvimento" econômico, praticados durante

décadas e impostos a países pobres. A situação sinalizava para a necessidade de uma reunião

internacional, na qua l se resolvesse esse impasse, já previsto no “Encontro de Belgrado”, em

1975. Assim, realizar-se-ia de 14 a 26 de outubro de 1975, em Tbilisi, na Geórgia (ex-União

Soviética), a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental,

organizada pela UNESCO, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio

Ambiente – PNUMA. Foi um prolongamento da Conferência das Nações Unidas sobre o

Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), cujas implicações haviam de precisar, em matéria de

Educação Ambiental. A Conferência de Tbilisi – como ficou consagrada – foi o ponto

culminante da Primeira Fase do Programa Internacional de Educação Ambiental, iniciado em

1975, em Belgrado (UNESCO/UNEP 1997) .

A Conferência de Tbilisi reuniu especialistas de todo o mundo, para apreciar e

discutir propostas elaboradas em vários encontros sub-regionais, promovidos em todos os

países acreditados na ONU, e contribuiu para precisar a natureza da Educação Ambiental,

definindo seus princípios, objetivos e características, formulando recomendações e estratégias

pertinentes aos planos regional, nacional e internacional. Lançou a conferência, ainda, um

chamamento aos estados membros, para que incluíssem, em suas políticas de educação,

medidas que visassem à incorporação dos conteúdos, diretrizes e atividades ambientais nos

seus sistemas e convidou as autoridades de educação a intensificarem seus trabalhos de

reflexão, pesquisa e inovação, com respeito à Educação Ambiental (Guimarães,1977).

Guimarães, 1977 escreve que a Conferência de Tbilisi solicitou a colaboração,

mediante o intercâmbio de experiências, pesquisas, documentos e materiais, serviços de

formação à disposição dos docentes e dos especialistas de outros países. Exortou a

comunidade internacional a ajudar a fortalecer essa colaboração, em uma esfera de atividades

que simbolizassem a necessária solidariedade entre todos os povos.

Para o desenvolvimento da Educação Ambiental, foi recomendado que se

considerassem todos os aspectos que compõem a questão ambiental, ou seja, os aspectos

9

políticos, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, culturais, ecológicos e éticos; que a

Educação Ambiental deveria ser o resultado de uma reorientação e articulação de diversas

disciplinas e experiências educativas, que facilitassem a visão integrada do ambiente; que os

indivíduos e a coletividade pudessem compreender a natureza complexa do ambiente e

adquirir os conhecimentos, os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para

participar eficazmente da prevenção e solução dos problemas ambientais; que se mostrassem,

com toda clareza, as interdependências de alcance internacional; que suscitasse uma

vinculação mais estreita entre os processos educativos e a realidade, estruturando suas

atividades em torno dos problemas concretos que se impõem à comunidade e enfocando-as

através de uma perspectiva interdisciplinar e globalizadora; que fosse concebida como um

processo contínuo, dirigido a todos os grupos de idade e categorias profissionais (MEC-

MINTER, 1977).

Continuando com o documento citado, o MEC e o extinto Ministério do Interior

(MEC-MINTER, 1977) promoveram a Educação Ambiental com finalidade para a

compreensão da existência e da importância da interdependência econômica, política, social e

ecológica da sociedade; proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir

conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias para proteger

e melhorar a qualidade ambiental; induzir novas formas de conduta nos indivíduos, nos

grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, tornando-a apta a agir em busca de

alternativas de soluções para os seus problemas ambientais, como forma de elevação da sua

qualidade de vida.

Dessa forma, a Educação Ambiental acabara de estabelecer um conjunto de

elementos que seriam capazes de compor um processo através do qual o ser humano pudesse

perceber, de forma nítida, reflexiva e crítica, os mecanismos sociais, políticos e econômicos

que estavam estabelecendo uma nova dinâmica global, preparando-os para o exercício pleno,

responsável e consciente dos seus direitos de cidadão, por meio dos diversos canais de

participação comunitária, em busca da melhoria de sua qualidade de vida e, em última análise,

da qualidade da experiência humana.

Estavam lançadas as grandes linhas de orientação para o desenvolvimento da

Educação Ambiental no mundo. Caberia a cada país, dentro das suas características e

particularidades, especificar as linhas nacionais, regionais e locais, através dos seus sistemas

educacionais e ambientais.

De forma surpreendente, porém, como se desconhecesse a existência da Conferência

de Tbilisi, o MEC publicaria, no ano seguinte, o documento Ecologia – uma proposta para o

ensino de 1º e 2º graus. Tal proposta representava um retrocesso grotesco, dada à abordagem

reducionista apresentada, na qual a Educação Ambiental ficaria acondicionada nos pacotes da

ciências biológicas, como queriam os países industrializados, sem que se considerassem os

demais aspectos da questão ambiental (sociais, culturais, econômicos, éticos, políticos, etc.),

comprometendo o potencial analítico e reflexivo dos seus contextos - desde o local até o

global-, bem como o seu potencial catalítico- indutor de ações. O documento causaria um

misto de insatisfação, frustação e escândalo nos meios ambientalistas e educacionais

brasileiros, já envolvidos com a EA, uma vez que Tbilisi continham os elementos

considerados essenciais e adequados ao desenvolvimento contextualizado das atividades em

desenvolvimento, e estavam sendo oficialmente desconsideradas. Se apenas os aspectos

biológico-ecológicos estavam sendo enfatizados a quem interessaria essa abordagem?

Em 31 de Agosto de 1981, a despeito de se estar em plena ditadura militar, o então

Presidente da República João Figueiredo sancionava a Lei 6.938, que dispunha sobre a

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e aplicação.

10

Constituiu-se num importante instrumento de amadurecimento, implantação e consolidação

da política ambiental no Brasil. A partir daí, os esforços para o desenvolvimento da Educação

Ambiental no país seriam impulsionados e os boicotes passariam a ser mais notáve is.

A Coordenadoria de Comunicação Social e Educação Ambiental da SEMA, em

1985, publicaria um documento ("Educação Ambiental", Brasília, 1985) no qual reconheceria

que, após quase dez anos de criação daquele órgão, a Educação Ambiental seria a área básica

de atuação da SEMA que menos teria desenvolvido.

Acrescentava, ainda, que as diversas iniciativas de atividades de Educação

Ambiental, desenvolvidas no âmbito dos órgãos estaduais e secretarias de meio ambiente,

eram dispersas e heterogêneas, o que impedia uma avaliação de sua eficácia. Atribuía isso à

ausência de conceituação e de políticas e diretrizes unificadoras dessas iniciativas.

Considerando-se que as premissas de Tbilisi foram formuladas em 1977, o que então foi feito

nesses oito anos que seguiram à Conferência? Atribui-se a ineficácia das iniciativas à ausência

de conceituação e de políticas (de conceituação, não; de políticas, sim). Na verdade, nem a

SEMA nem o MEC, por razões diversas conseguiriam difundir sistematicamente as

orientações básicas para o desenvolvimento da EA no Brasil, muito menos promover

discussões e aprofundamentos epistemológicos e estabelecer as tais políticas. Foi um caso

curioso de autofagia tecnocrata (Portal do MEC) .

Esse mesmo documento reunia as propostas apresentadas pela SEMA aos órgãos

ambientais dos estados, durante reunião realizada em Recife (de 27 de julho a oito de agosto

de 1984) e a histórica proposta de Resolução para o Conselho Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA), estabelecendo as diretrizes para a Educação Ambiental no país e definindo-a

como "o processo de formação e informação social, orientado para o desenvolvimento da

consciência crítica sobre a problemática ambiental; de atitudes que levem à participação das

comunidades na preservação do equilíbrio ambiental" (p. 8 e 9). Não seria de admirar que tal

resolução fosse boicotada. Afinal, as premissas de consciência crítica e participação da

comunidades não eram exatamente as mais desejadas para os interesses políticos da época.

Assim, tão logo a proposta foi apresentada ao CONAMA, pediram-se "vistas" do processo, e

a apreciação da proposta foi retirada de pauta, nunca mais voltando ao plenário (Farias, 2006).

Boicotes por um lado, tentativas de estabelecimento do processo de

desenvolvimento da Educação Ambiental por outro: num esforço conjunto da SEMA,

Fundação Universidade de Brasília, CNPq, CAPES, PNUMA, seria realizado na Universidade

de Brasília , o "10 Curso de especialização em Educação Ambiental", com o objetivo de

formar recursos humanos para a implantação de programas, no Brasil. O curso seria oferecido

também em 1987 e 1988, quando seria extinto, após fortes boicotes oriundos das mais

diversas fontes, principalmente políticas, devidamente mascaradas por supostas dificuldades

financeiras. Em parte, os objetivos dos cursos que exerceriam papéis importantes nos seus

Estados de origem e que, hoje formam a "nata" da Educação Ambiental do país, com notável

ação multiplicadora (Portal do MEC).

Transcorridos dez anos desde a Conferência de Tbilisi, o que o país havia produzido

em Educação Ambiental devia-se, em sua maior parte, à atuação dos órgãos ambientais e à

iniciativa de alguns centros acadêmicos abnegados. O processo não fora estabelecido, e o que

dependeu do MEC não foi executado. Perdido em incontáveis e sucessivas substituições dos

seus titulares, embargados pela rotina de toneladas de papéis, em seus enfadonhos corredores,

o MEC tinha mais ministros que anos de fundação. Faltava- lhe agilidade, percepção e fluidez,

embalsamados pela intenção política de mantê-lo assim, como estratégia medonha e eficaz de

perpetuação de acesso a privilégios, de evitar o processo educacional renovador e promotor de

mudanças sociais, políticas e econômicas, absolutamente necessárias à nação e ao seu povo.

11

Se não tínhamos uma política educacional para o Brasil, imaginem uma política para a

Educação Ambiental! Dessa forma, não seria novidade que a abordagem "ecológica" se

espalhasse pelas escolas. Afinal, os professores não tinham recebido nenhuma informação

sobre a natureza da Educação Ambiental, e esta era confundida com ecologia (Souza, 2007).

Conforme ficara acordado em Tbilisi, realizar-se-ia em Moscou (de 17 a 21 de

agosto de 1987) o Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambiental,

promovido pela UNESCO, em colaboração com o PNUMA, com o objetivo de analisar as

conquistas e dificuldades encontradas pelos países no desenvolvimento da Educação

Ambiental e estabelecer os elementos para um estratégia internacional de ação para a década

de 90. Fora solicitado que cada país elaborasse um relatório, descrevendo os sucessos e

insucessos obtidos no processo de implantação da Educação Ambiental. Esse documento, a

cargo da SEMA e do MEC, não foi apresentado em Moscou, pois não houve acordo entre as

partes (Portal do MEC).

Com a aproximação do Congresso de Moscou e sem que se vislumbrasse a

possibilidade de entendimento entre aquelas instituições, o Conselho Federal de Educação

aprovaria o Parecer 226/87, que considerava necessária a inclusão da Educação Ambiental

dentre os conteúdos a serem explorados nas propostas curriculares das escolas de 1º e 2º

graus. Seria o primeiro documento oficial do MEC a tratar do assunto sob a abordagem

recomendada em Tbilisi. Mesmo reconhecendo a importância desse ato, a comunidade

ambientalista não aceitaria as razões pelas quais o MEC demoraria uma década para

reconhecer a Conferência de Tbilisi. De qualquer forma, esse parecer não ajudou a demo ver o

tácito propósito de nada levar a Moscou (Ruy, 2004).

O vexame que o Brasil passara no Congresso de Moscou teria forte repercussão

internaciona l e chegaria até o Banco Mundial e a outros organismos internacionais da área

ambiental de alto poder de pressão política. A essa altura, o mundo convulsionava-se em

crises sucessivas das mais diversas ordens: Chernobyl, Bophal, Three Miles Island, efeito

estufa, diminuição da camada de ozônio, alterações climáticas e frustações de safras agrícolas,

aceleração dos processos de desmatamento, queimadas, erosão e desertificação, crescimento

populacional, diminuição do estoque pesqueiro mundial, poluição dos mares, do solo, do ar,

surgimento e recrudescimento de pragas, surtos de doenças tropicais, perda de biodiversidade,

AIDS e agravamento generalizado do quadro de pobreza internacional, acompanhados de atos

terroristas, revolução e fome (Dias, 2000).

Em termos ambientais globais, muito do que os especialistas preconizavam para

acontecer a partir de 2020 já estava frequentando as manchetes da mídia em todo o mundo,

impulsionado pelas exacerbações dos fenômenos menos meteorológicos. As instituições

apressavam-se em assinaturas de acordos, como estratégia para a construção de regimes

internacionais setoriais ("Protocolo de Montreal" sobre a proteção da camada de ozônio,

dando seguimento à Convenção de Viena, em 1985, que viria a ser aperfeiçoado na Emenda

de Londres, em 1990). O êxito dessas iniciativas segundo Viola (1995) se daria devido à

prática formação de consenso na comunidade científica e à eficiência da comunicação extra

acadêmica, aliada à capacidade de pesquisa das corporações produtoras de CFC

(Clorofluorcarboneto).

Em 1988, as associações ambientalistas europeias divulgavam, na Itália, um

documento que apontava as pressões para o pagamento da dívida externa, contraída pelos

países subdesenvolvidos, como responsáveis por transformações drásticas na economia, na

sociedade e no ambiente dos devedores. Na verdade, o sistema financeiro internacional havia

devorado as perspectivas de desenvolvimento das nações endividadas e promovera um

distanciamento cruel entre as classes sociais. Dessa forma, foram sendo estabelecidos

12

ambientes socialmente insustentáveis, com uma contínua e crescente perda de estabilidade

política e de qualidade de vida. Até então, essas constatações não eram preocupações

consistentes sobre as consequências de ações locais para a biosfera, como um todo, em grande

parte das sociedades mais ricas (Aicher e Diesel 2004). A ameaça dos sistemas que

asseguravam a vida no planeta não extrapolava da eco histeria para o cotidiano das pessoas,

instaladas em suas confortáveis casas, bem equipadas e com farto sortimento e quantidade de

alimento à disposição, sempre que necessário (consumismo).

Nesse mesmo ano, por força das articulações dos ambientalistas, a Constituição

brasileira, então promulgada, trazia um capítulo sobre o ambiente e muitos artigos afins e, em

especial, sobre o papel do Poder Público em "promover a educação ambiental em todos os

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente"

(Capítulo VI, Artigo 255, parágrafo 1, item VI). Esse artigo e outros concernentes a

aspectos específicos dos vários instrumentos de gestão ambiental eram constantemente

modificados, durante o processo da constituinte. Muitas vezes uma vírgula ou troca de

palavras comprometia a sua eficácia. Essas manobras eram executadas por dezenas de

políticos, que queriam ver afastada da carta constitucional a consideração das questões

referentes ao ambiente. Eram os fiéis representantes de grupos nacionais e transnacionais,

acostumados a utilizar os recursos naturais sem nenhuma responsabilidade e que viam, nesses

dispositivos constitucionais, a diminuição dos seus lucros. Felizmente, alguns parlamentares

sensibilizados, liderados pelo Deputado Federal Fábio Feldmann, conseguiram consolidar, na

Constituição, um anseio claro da sociedade brasileira (Feldmann, 2002).

Em 1989, seguindo as recomendações nascidas e articuladas no Programa Nossa

Natureza, criar-se- ia o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis- IBAMA, com a finalidade de formular, coordenar e executar a política nacional

do meio ambiente. Competia- lhe a preservação, a conservação, o fomento e o controle dos

recursos naturais renováveis, em todo o território federal, proteger bancos genéticos da flora e

da fauna brasileira e estimular a Educação Ambiental nas suas diferentes formas. Formou-se

pela fusão de quatro órgãos que, direita ou indiretamente, estavam relacionados com a

temática ambiental (SEMA, IBDF, SUDEPE e SUDHEVEA). Dessas instituições, apenas a

SEMA tinha recursos humanos capacitados em gestão ambiental, porém o seu quadro era

muito reduzido, em termos proporcionais. O IBDF, reconhecido na época como "escritório

dos madeireiros", sede de incríveis falcatruas, salvava-se pelos profissionais ligados à área de

conservação. A SUDEPE preocupava-se com os peixes e a SUDHEVEA, com a borracha

(IBDF/FBCN, 1979).

Segundo o próprio IBAMA, após a sua criação, não houve capacitação profissional

de seus servidores, conforme recomendado pela Comissão Interministerial, criada para propor

a sua estrutura, muito menos em Educação Ambiental, o que significou a quase inoperância

desse órgão, em relação a essa área. Na época, ficou entendido que a Educação Ambiental,

pelas suas próprias características e pelas peculiaridades do IBAMA, não poderia ficar restrita

a uma "caixinha", circunscrita num espaço físico definido, limitado. Deveria constituir-se

numa espécie de coordenadoria, dotada de alta permeabilidade e plasticidade, capaz de

integrar todas as diretorias da instituição, assegurando a sua presença em todos os campos de

atuação.

A estrutura do IBAMA foi sendo fragmentada de diretoria para departamentos,

destes para divisões e, nestas as gerências, desfigurando a sua fluidez e formatando um

organograma extremamente denso, propício ao estabelecimento do lento, antiquado,

retrógrado e ineficiente reino da burocracia. Dessa forma, a Educação Ambiental terminaria

sendo colocada numa divisão, consolidando a falta de compromisso e seriedade do governo

com as questões ambientais (IBAMA,1991). O que esperar de uma divisão, sem autonomia,

13

em relação ao gigantesco trabalho de resgate da institucionalização das ações de Educação

Ambiental em todo país?

As iniciativas de ações em Educação Ambiental continuavam a ser esporádicas, sem

a menor participação e apoio das instituições encarregadas da sua promoção. Um exemplo,

seria o curso de Ecologia, promovido pelo programa Universidade Ab erta, mantido pela

Fundação Demócrito Rocha, em convênio com quinze universidades nordestinas e diversas

outras instituições de pesquisa e difusão tecnológica. O curso levava informações, na forma

de encartes, em treze jornais brasileiros e através de programa de rádio (EDR,1989).

Após certo período, segundo a própria Fundação Demócrito Rocha o programa foi

suspenso por absoluta falta de apoio e interesse dos diversos setores do governo brasileiro,

inclusive IBAMA e MEC. A despeito do curso receber a denominação de "ecologia", trazia

uma abordagem holística, integradora e analisava as nossas mazelas ambientais sob diferentes

aspectos, oferecendo às pessoas uma reflexão política, social, econômica, cultural, ecológica e

ética das principais questões ambientais que afligiam e que continuam até hoje, muitas delas

agravadas e acompanhadas de outras novas.

Extinto da Universidade de Brasília pelas políticas públicas, o curso de

Especialização em Educação Ambiental, promovido pela PNUMA, CNPq, CAPES e IBAMA

(substituindo a SEMA) encontraria abrigo na Universidade Federal do Mato Grosso, em

Cuiabá. O curso seria oferecido quatro vezes, até esbarrar nos mesmos entraves de Brasília e

ser extinto. Enquanto pôde, o curso operacionalizou um exercício interdisciplinar de análise

de desenvolvimento, sob uma visão crítica, referenciando o desenvolvimento autossustentável

e a elevação da qualidade de vida, sob uma ótica analítica local, regional, nacional e global.

Formou especialistas que, hoje, detêm atuação importante nos diversos setores da gestão

ambiental no Brasil (Portal do MEC).

Ainda no Portal do MEC é possível visualizar que em 1991, passados quatorze anos

da conferência de Tbilisi, as premissas básicas da Educação Ambiental, corroboradas pela

Conferência de Moscou, em 1987, ainda não tinham chegado à sociedade brasileira. Diante de

tal fato, o MEC e o IBAMA elaboraram uma proposta de divulgação/informação das

premissas básicas da Educação Ambiental, dirigida a professores de 1º grau, na forma de um

encarte que seria veiculado pela revista Nova escola, contendo ainda um questionário do tipo

resposta-postagem paga.

O então Presidente da República Fernando Collor de Melo, após a demora da

resposta da pesquisa pelos órgão competentes, solicitou a divulgação dos resultados da

pesquisa, revelando que a respeito da Educação Ambiental, 85% dos professores assinalaram

que aquele era o primeiro material que recebiam sobre o assunto. A carência de informações

básicas sobre Educação Ambiental era absoluta. Este foi o primeiro documento MEC-IBAMA

a respeito do assunto.

No final de 1989, o MEC criaria o Grupo de Trabalho para Educação Ambiental,

que seria coordenado pela professora Neli Aparecida de Melo. A partir daí, uma série de

iniciativas teria lugar principalmente após a Conferência da Nações Unidas sobre o

Desenvolvimento e o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro (Rio-92), com a

participação de representantes de 170 países (PROCAM-USP, 1989).

O IBAMA criaria, no âmbito das suas Superintendências Estaduais, os NEAS -

Núcleos de Educação Ambiental, através dos quais apesar dos poucos recursos, iniciaria uma

série de eventos nos Estados. Em Curitiba, a Universidade Livre do Meio Ambiente firmava-

se como polo difusor de divulgação de conhecimento através dos seus programas de

14

capacitação em várias áreas da gestão ambiental, notadamente na área de ambientes urbanos e

Educação Ambiental (UNILIVRE, 1991).

A Rio-92, em termos de Educação Ambiental, corroboraria as premissas de Tbilisi e

Moscou e acrescentaria a necessidade de concentração de esforços para a erradicação do

analfabetismo ambiental e para as atividades urbanas de Educação Ambiental. Visando à

concretização das recomendações aprovadas nessa conferência, o MEC instituiria um Grupo

de Trabalho em caráter permanente (Portaria 773 de 10/05/93), para também coordenar,

apoiar, acompanhar, avaliar e orientar as ações, metas e estratégias nos sistemas de ensino, em

todos os níveis e modalidades. Esse Grupo de Trabalho conseguiu promover em todas as

regiões do país encontros com as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios para

planejamentos conjuntos, mas foi prejudicado pela deficiência de informações sobre o

assunto, da parte dos participantes, na maioria dos encontros promovidos. A despeito dessas

dificuldades, o grupo conseguiu realizar em dois anos, o que o MEC não havia realizado

desde a Conferência de Tbilisi, em 1977.

No governo Fernando Henrique Cardoso, as atividades do Grupo de Trabalho foram

reduzidas. No IBAMA, o andamento dos programas ambientais continuava sendo prejudicado

pelas ameaças de desestabilização, via reformas estruturais da instituição, com cortes

orçamentários. A instituição já sofrera os entraves da descontinuidade administrativa, causada

pela troca de seus presidentes.

Cada novo Ministro anunciava a "prioridade" da Educação Ambiental, como

instrumento valioso de gestão ambiental; entretanto destinava apenas 0,03% para a área (em

1999/2000, chegaria a 0,0%). Discurso e a prática nunca andaram tão afastados. Diante de

tantos desmandos, não seria de admirar a espantosa carência de especialistas em Educação

Ambiental no Brasil, pela absoluta falta de oportunidades de capacitação (vários brasileiros

foram fazer especialização fora do país, muitas vezes em locais cuja abordagem não nos

interessaria, por serem reducionistas e atenderem a interesse de países que ofereciam os

cursos, em geral pertencentes ao grupo dos sete). Só no Sistema Nacional do Meio Ambiente -

SISNAMA - há uma reconhecida demanda mínima de dois mil especialistas. No entanto, as

oportunidades de capacitação continua vam restritas a alguns cursos oferecidos por

universidades - Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal,

principalmente - mas sem fazerem parte de um esforço sistemático governamental

(CONAMA, 2000).

Por outro lado, na maioria das dezenas de "encontros" sobre Educação Ambiental

realizados no país tem-se praticado uma negra visão de possibilidade, atrelada as teias

complexas nas quais o professor não teria autoridade para circular.

Outro grande encontro de Educação Ambiental importante a ser citado, promovido

pela UNESCO e que gerou a Declaração de Thessaloníki (Grécia, 1997) gerou novamente

apelos para a situação ambiental (UNESCO 1997).

Em 1994, o então Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e o Ministério do

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), com interveniência do

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério da Cultura (MinC), formularam o

Programa Nacional de Educação Ambiental -PRONEA-, cujos esforços culminaram com a

assinatura pela Presidência da República da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei

9795 de 27/4/99).

Conforme a Lei anteriormente citada, tem-se os instrumentos necessários para impor

um ritmo mais intenso de desenvolvimento do processo de EA, no Brasil. As perspectivas são

animadoras. A julgar pelas importantes decisões da Coordenação de Educação Ambiental do

15

MEC, do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, adicionadas às iniciativas dos governos

estaduais e municipais, das ONGs, empresas e universidades, a EA viverá, em pouco tempo,

um período fértil, a despeito das dificuldades variadas.

3.2 Política/Educação Ambiental e Globalização

Com o advento da revolução dos transportes e, por último, das informações - muito

além do que preconizaram para a “aldeia global”- ,as relações entre os seres humanos

sofreram alterações profundas, dentro de um espaço de tempo histórico muito curto

(McLuhan, 1996).

Conforme observa McLuhan, 1996 essa velocidade de eventos, a bordo do processo

multidimensional da globalização, produziu e precipitou uma das mais graves preocupações

para os cientistas da área ecológico-ambiental, referente à capacidade de suporte da terra e à

viabilidade biológica da espécie humana: o número crescente de indivíduos que passam a

ocupar o mesmo nicho, dentro da biosfera, ou seja, cada vez mais pessoas adotam os mesmos

padrões de consumo, em todo o mundo, exercendo pressões crescentes sobre uma mesma

categoria de recursos finitos, cuja velocidade de regeneração não está sendo observada e ainda

as teorias ecológicas ditam que o resultado das interações dessa natureza normalmente se

traduz em aumento da competição, estresse, migração ou extinção. Mesmo sabendo da

plasticidade que possui o ser humano pela natureza e cultura e, consequentemente, pelo seu

potencial de respostas, os seus requerimentos para sobrevivência terminam sendo os mesmos

da maior parte dos seres vivos. Esse processo não poderia continuar sem que graves

consequências começassem a eclodir maior ou menor grau, em todas as partes da terra onde

os seres humanos habitam. A situação global presente aproxima o indivíduo humano do

indivíduo de espécies sob estresse ecossistêmico.

Outra preocupação é a crescente perda de diversidade cultural, como efeito colateral

da globalização e que encontra explicação nas entranhas das suas próprias características,

diluição dos limites entre o nacional e o internacional, passagem do nacional ao transnacional,

encurtamento das distâncias, nova natureza da relação micro macrossocial e outras (Viola,

1995). Este autor vai além da dimensão econômica para caracterizar o processo de

globalização e apresenta onze dimensões. Uma delas, a dimensão comunicacional-cultural,

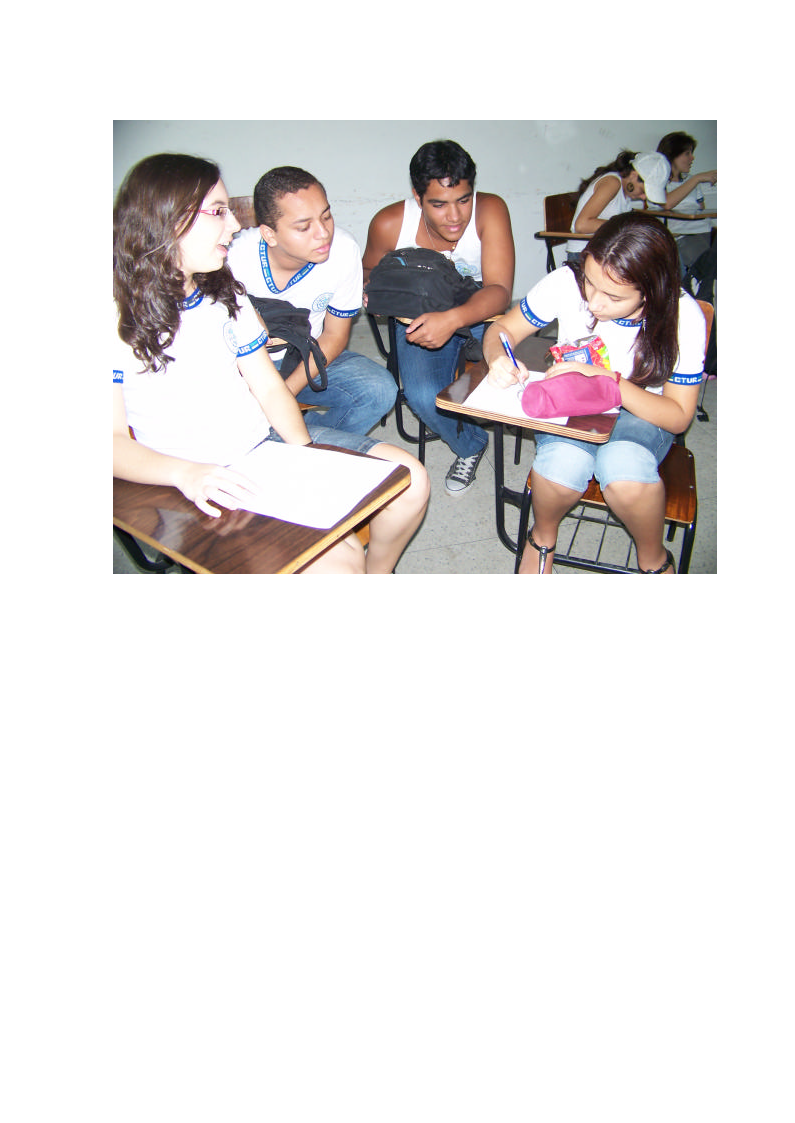

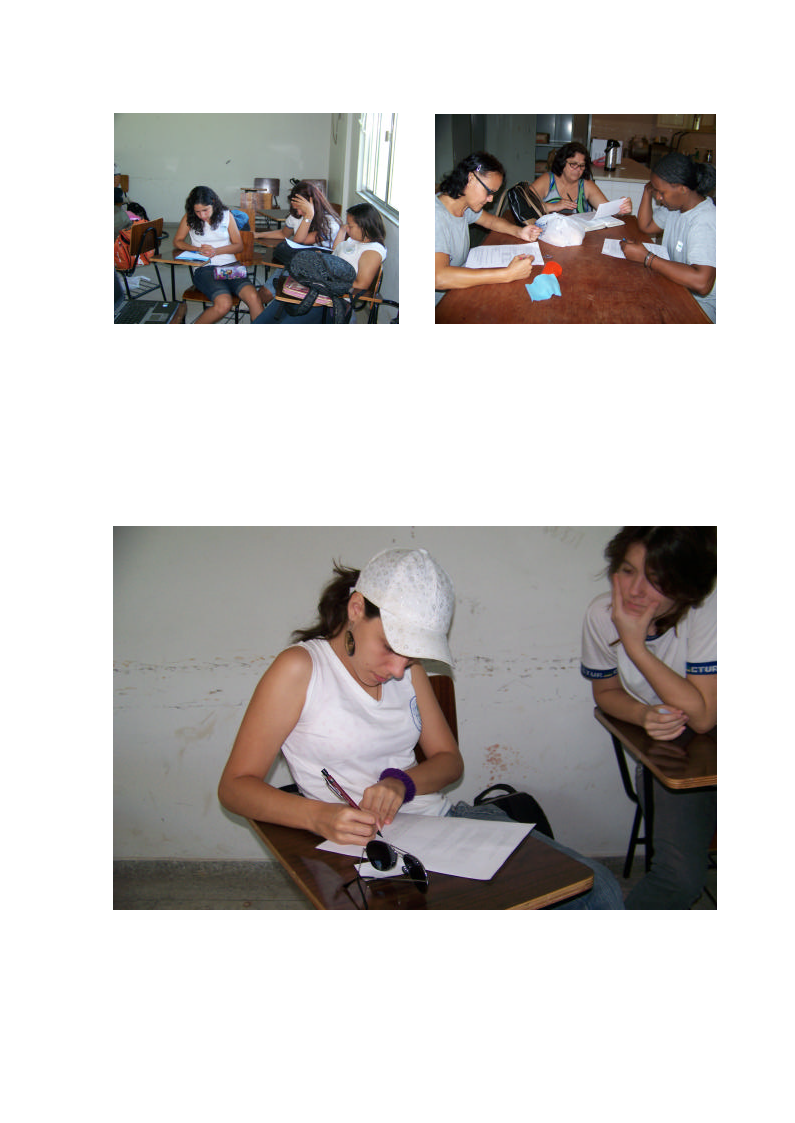

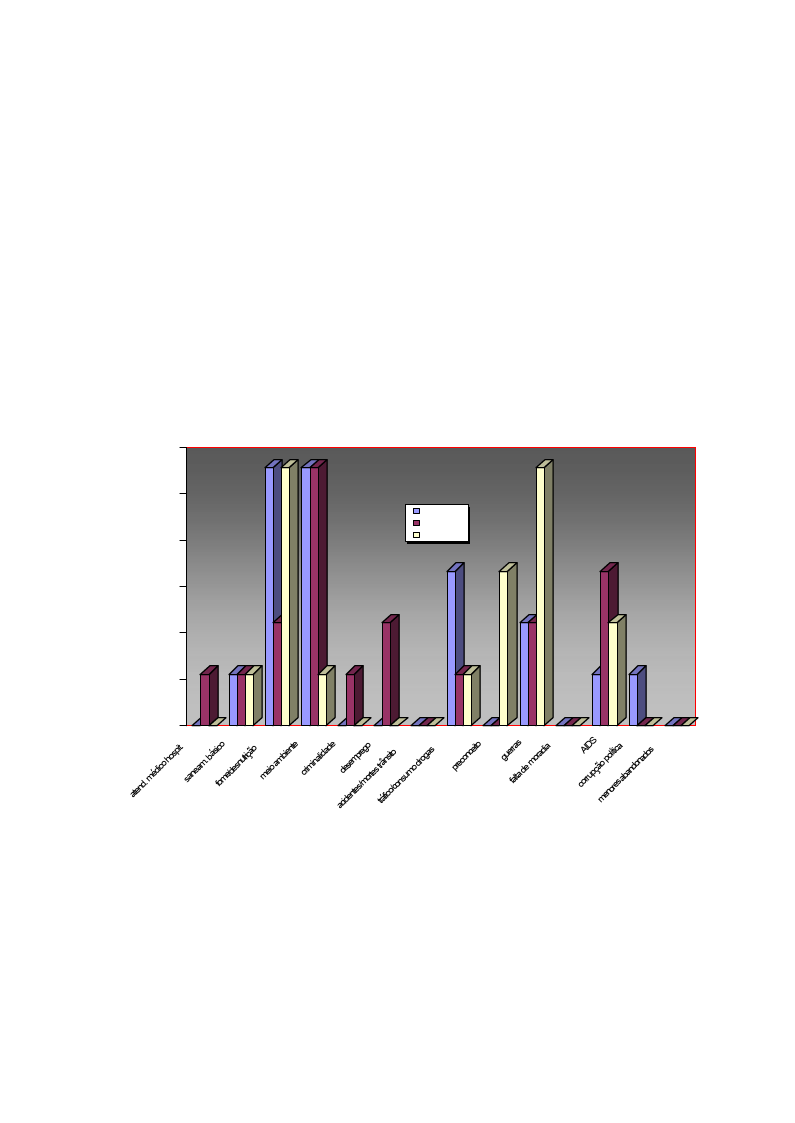

estaria intrinsecamente relacionada com o desencadeamento desse processo: a disseminação