UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA

LORENA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORGES

A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA:

NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS SOB A PERSPECTIVA

DA ECOLINGUÍSTICA E DO IMAGINÁRIO

Goiânia

2015

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o

documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou

download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.

1. Identificação do material bibliográfico:

[X] Dissertação

[ ] Tese

2. Identificação da Tese ou Dissertação

Autor (a): Lorena Araujo de Oliveira Borges

E-mail:

lorena.aoborges@gmai.com

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?

[ ]Sim

[X] Não

Vínculo empregatício do autor

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Sigla: CAPES

de Nível Superior

País: Brasil

UF: GO CNPJ:

Título: A constituição de uma escola ecossistêmica: novas práticas educacionais sob a

perspectiva da ecolinguística e do imaginário

Palavras-chave: Antropologia do Imaginário; Ecolinguística; Novas práticas

pedagógicas.

Título em outra língua: The constitution of an ecosystem school: new educational

practices from the perspective of ecolinguistic and imaginary

Palavras-chave em outra língua: Imaginary Anthropology; Ecolinguistic; New

pedagogical practices

Área de concentração: Estudos Linguísticos

Data defesa: (dd/mm/aaaa)

13/02/2015

Programa de Pós-Graduação: Letras e Linguística

Orientador (a): Profa. Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto

E-mail:

kiokoelza@gmail.com

Co-orientador (a):*

E-mail:

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG

3. Informações de acesso ao documento:

Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM

[ ] NÃO

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação.

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os

arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização,

receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de

conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.

________________________________________

Assinatura do (a) autor (a)

Data: ____ / ____ / _____

LORENA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORGES

A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA:

NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS SOB A PERSPECTIVA

DA ECOLINGUÍSTICA E DO IMAGINÁRIO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística da

Universidade Federal de Goiás, como requisito

para obtenção do título de Mestre em Letras e

Linguística.

Área de concentração: Estudos Linguísticos

Orientadora: Profª Drª Elza Kioko Nakayama

Nenoki do Couto

Goiânia

2015

Ficha catalográfica elaborada automaticamente

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

Borges, Lorena Araújo de Oliveira

A constituição de uma escola ecossistêmica [manuscrito] : novas

práticas educacionais sob a perspectiva da ecolinguística e do

imaginário / Lorena Araújo de Oliveira Borges. - 2015.

XCIX, 99 f.

Orientador: Profa. Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade

de Letras (FL) , Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística,

Goiânia, 2015.

Bibliografia. Anexos. Apêndice.

1. Antropologia do Imaginário. 2. Ecolinguística. 3. Novas práticas

pedagógicas. I. Nakayama Nenoki do Couto, Elza Kioko, orient. II. Título.

2

LORENA ARAÚJO DE OLIVEIRA BORGES

A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA:

NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS SOB A PERSPECTIVA DA

ECOLINGUÍSTICA E DO IMAGINÁRIO

Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade

de Letras da Universidade Federal de Goiás para a obtenção do grau de Mestre, aprovada em

13 de fevereiro de 2015, pela Banca Examinadora constituída pelas seguintes professoras:

Professora Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto (Presidente/ Faculdade de Letras –

UFG); Professora Dra. Kênia Mara de Freitas Siqueira (Membro externo/ Mestrado

Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias – UEG); Professora Dra. Eliane

Marquez da Fonseca Fernandes (Membro interno/ Faculdade de Letras – UFG).

3

A todos aqueles que acreditam e lutam

por uma educação melhor, em especial àqueles

que me inspiraram: Alexander Neill, José

Pacheco e Ana Elisa Siqueira.

4

AGRADECIMENTOS

Antes de qualquer um, agradeço à minha orientadora e mãe acadêmica, Profa. Dra.

Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto, por segurar em minha mão e acreditar que eu era

capaz, mesmo nos momentos de insegurança e de tormenta. Ela me disse vai e eu fui – antes e

durante todo esse percurso. E, desde então, minha vida tem sido uma grande aventura. Que

essa parceria se estenda por muito tempo!

Às professoras Dra. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes e Dra. Kênia Mara de

Freitas Siqueira, pelo grande auxílio ao longo desse processo. Percorrer as tramas do discurso

e do imaginário não é uma tarefa fácil, mas pode se transformar em algo mais suave com os

conselhos adequados.

À equipe da Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, de São Paulo, que me

recebeu de braços abertos e me permitiu percorrer o fantástico labirinto que constitui essa

instituição, em especial à diretora da instituição, pela garra, coragem e determinação.

Aos meus irmãos de Nelim, sempre presentes, fazendo apontamentos, comentários e

brincadeiras. Foi em meio a essa irmandade que eu consegui alcançar todo o meu potencial.

A todos os professores que acompanharam essa jornada, por todas as conversas,

carinho e atenção para com uma aluna que queria (e quer) abraçar o mundo. Agradeço

especialmente a Vânia Cristina Casseb Galvão, Tânia Ferreira Rezende Santos, Sinval

Martins de Sousa Filho e Wilton Divino da Silva Júnior.

À equipe da coordenação de pós-graduação, por todo carinho despendido. Se cheguei

aqui, também foi graças ao apoio e cortesia de vocês.

À Capes, pela bolsa que possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa.

À minha mãe, Rosilda Araújo de Oliveira Azevedo, e ao meu paidastro, Neucírio

Ricardo de Azevedo, que nem sempre entendem minhas escolhas, mas estão lá, me apoiando,

e ao meu irmão, Daniel Araújo Azevedo, por simplesmente existir. Você é o símbolo da

minha (i)mortalidade, com quem conheci o verdadeiro sentido do amor fraterno.

Aos meus sogros, Sofia de Melo Paula e Tadeu Ramos de Paula, que me receberam no

seio da família. Vocês me permitiram ser a companheira de seu filho e eu serei eternamente

grata por esse presente.

Aos meus amigos do peito, aqueles que me acompanharam ao longo desse caminho,

estendendo a mão, cuidando e auxiliando nas horas de necessidade. Grandes irmãos, grandes

companheiros. Amo todos, do fundo do meu coração.

5

Por último, eu agradeço à pessoa mais importante da minha vida. Aquele que segurou

minha mão na perdição e me ensinou a combater o medo e percorrer o breu, meu amado

Marcos Paulo de Melo Ramos. Esse trabalho é tão seu quanto meu. Obrigada por issso!

6

“From a very earlier age, I’ve had to interrupt

my education to go to school”

George Bernard Shaw

7

RESUMO

BORGES, L. A. O. A constituição de uma escola ecossistêmica: novas práticas

educacionais sob a perspectiva da ecolinguística e do imaginário. 2015. 99f. Dissertação

(Mestrado) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

O presente trabalho percorre diferentes campos epistemológicos para observar e analisar a

constituição de uma instituição de ensino ecossistêmica a partir do estudo de caso da Escola

Municipal Desembargador Amorim Lima (EMDAL), de São Paulo. Como fundamentação

teórica e metodológica são mobilizados os conceitos da Ecolinguística, com enfoque sobre a

vertente ecossistêmica desenvolvida no eixo Brasília-Goiânia, e da Antropologia do

Imaginário, de Gilbert Durand. Tais referências possibilitam a compreensão de como a escola

em questão, a partir de mudanças estabelecidas nas práticas cotidianas, constitui-se como uma

instituição pautada nos princípios da Ecologia Profunda, com enfoque nos princípios da

interação e da comunhão, buscando promover relações mais harmoniosas dos indivíduos entre

si e com o meio ambiente físico. Foi possível observar, a partir da análise do corpus, que tanto

o discurso colocado em circulação pelo Projeto Político Pedagógico quanto os elementos

simbólicos – dentre eles o mito – dessa instituição se mobilizam para permitir que ela se

diferencie das escolas tradicionais, estabelecendo-se como uma escola ecossistêmica.

Palavras-chave: Antropologia do Imaginário; Ecolinguística; Novas práticas pedagógicas.

8

ABSTRACT

BORGES, L. A. O. The constitution of an ecosystem school: new educational practices

from the perspective of ecolinguistic and imaginary. 2015. 99p. Master Thesis – Faculty of

Arts. Federal University of Goiás, Goiânia, 2015.

This paper covers different epistemological fields to observe and analyze the creation of an

ecosystem education institution from the case study of the Escola Municipal Desembargador

Amorim Lima (EMDAL). As theoretical and methodological foundation are mobilized the

concepts of Ecolinguistic, focusing on the ecosystem framework developed in Brasilia-

Goiania axis, and Imaginary Anthropology, of Gilbert Durand. Such references enable us to

understand how the school in question, from changes brought in daily practices, was

established as an institution based on the principles of Deep Ecology, focusing on the

principles of interaction and fellowship, seeking to promote more harmonious relations of

individuals with each other and with the physical environment. It was observed, from the

corpus analysis, that the speech put into circulation by the Pedagogical Political Project and

the symbolic elements – among them the myth – of this institution allows it to be different of

the traditional schools, establishing itself as an ecosystem school.

Keywords: Imaginary Anthropology; Ecolinguistic; New pedagogical practices.

9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Escola de Yasnaia Poliana ...................................................................................... 24

Figura 2 – A. S. Neill, fundador de Summerhill, em frente à escola........................................ 25

Figura 3 – Ambiente de estudo na Escola da Ponte ................................................................. 28

Figura 4 – Nota da EMDAL na Prova Brasil entre 2005 e 2011.............................................. 30

Figura 5 – Amorim Lima vista da rua ...................................................................................... 31

Figura 6 – Jardim no pátio de entrada da Amorim Lima.......................................................... 31

Figura 7 – Painel de azulejos na entrada da Amorim Lima...................................................... 32

Figura 8 – Valores do Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PRTF)..............33

Figura 9 – Paradigma científico da simplificação .................................................................... 36

Figura 10 – Mudança do paradigma científico da simplificação para o da complexidade ...... 37

Figura 11 – Paradigma da complexidade ................................................................................. 39

Figura 12 – Ecossistema natural da língua ............................................................................... 45

Figura 13 – Ecossistema social da língua ................................................................................. 46

Figura 14 – Ecossistema mental da língua ............................................................................... 47

Figura 15 – Ecossistema fundamental da língua ...................................................................... 48

Figura 16 – Regimes do Imaginário ......................................................................................... 52

Figura 17 – Tópica diagramático do social .............................................................................. 55

Figura 18 – Trajeto antropológico do imaginário.....................................................................57

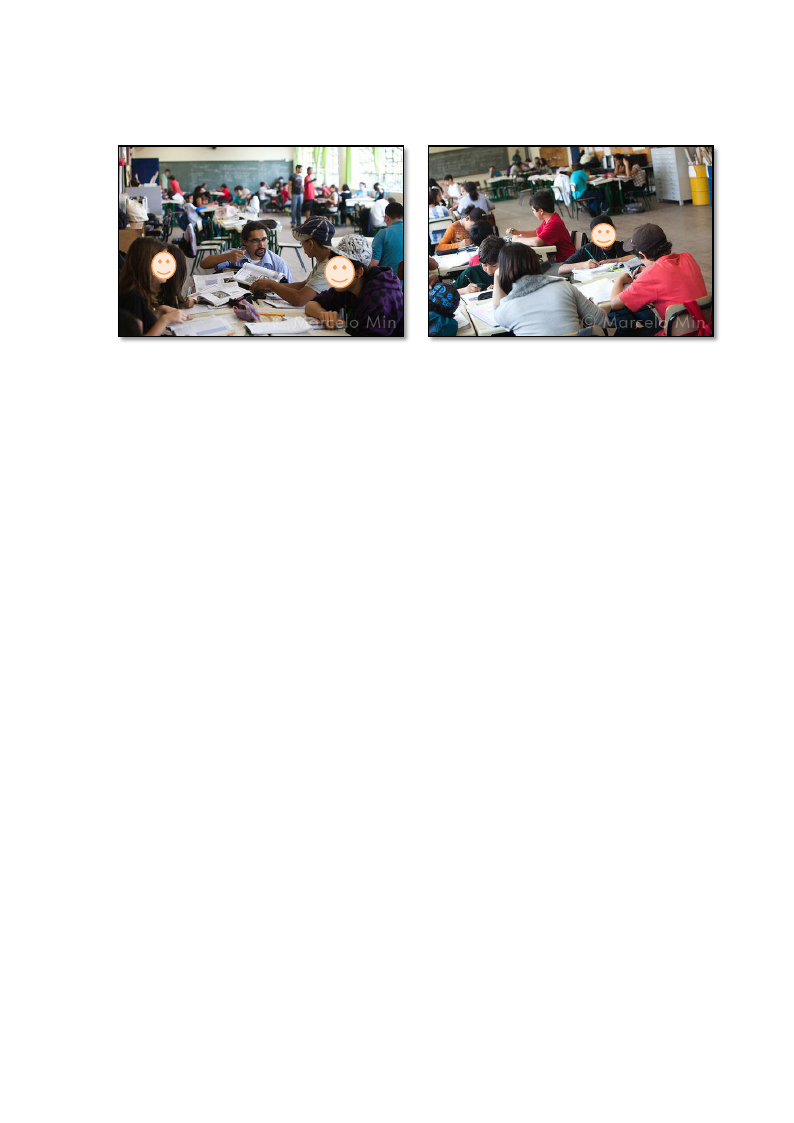

Figura 19 – Trabalho em grupo ................................................................................................ 66

Figura 20 – Trabalho em grupo ................................................................................................ 66

Figura 21 – Roda de conversa realizada na EMDAL ............................................................... 68

Figura 22 – Roda de pais e professores da EMDAL ................................................................ 68

Figura 23 – Fotonovela para explicar as epopeias....................................................................71

Figura 24 – Trabalhos de Hércules em menu de game................................................................71

Figura 25 – Mito de Procusto e os fantasmas ........................................................................... 72

Figura 26 – Estampas feitas pelos alunos ................................................................................. 72

10

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Princípios da Ecologia Profunda ........................................................................... 60

11

LISTA DE SIGLAS

ADE

APM

EFL

EMDAL

MEC

PPP

SME/SP

USP

Análise do Discurso Ecológica

Associação de Pais e Mestres

Ecossistema Fundamental da Língua

Escola Municipal Desembargador Amorim Lima

Ministério da Educação

Projeto Político Pedagógico

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Universidade de São Paulo

12

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO – REPENSAR A EDUCAÇÃO.................................................................14

CAPÍTULO 1 – AS ESCOLAS PIONEIRAS ...................................................................... 21

1.1 POR QUE PIONEIRAS?............................................................................................ 22

1.2 YASNAIA POLIANA E SUMMERHILL......................................................................24

1.3 ESCOLA DA PONTE: A INSPIRAÇÃO PORTUGUESA ................................................. 27

1.4 DESEMBARGADOR AMORIM LIMA: O PIONEIRISMO BRASILEIRO .......................... 29

1.5 SOBRE ESCOLAS PIONEIRAS E TRADICIONAIS........................................................34

CAPÍTULO 2 – O QUE É A COMPLEXIDADE ECOLÓGICA? ................................... 35

2.1 A ECOLINGUÍSTICA .............................................................................................. 40

2.1.1 Conceitos centrais ........................................................................................ 41

2.1.2 Língua é interação........................................................................................43

2.1.3 O ecossistema linguístico ............................................................................ 43

2.1.3.1 O ecossistema natural da língua ........................................................... 44

2.1.3.2 O ecossistema social da língua ............................................................. 46

2.1.3.3 O ecossistema mental da língua............................................................47

2.1.3.4 O Ecossistema Fundamental da Língua (EFL) ..................................... 48

2.1.4 Análise do Discurso Ecológica (ADE) ........................................................ 49

2.2 ANTROPOLOGIA DO IMAGINÁRIO ......................................................................... 50

2.2.1 Regimes do imaginário ................................................................................ 51

2.2.2 Schèmes, arquétipos, símbolos e mitos........................................................53

2.2.3 Tópica sociocultural durandiana .................................................................. 54

2.2.4 Mitodologia durandiana ............................................................................... 56

2.3 ECOLINGUÍSTICA E IMAGINÁRIO: RELAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS .......................... 57

CAPÍTULO 3 – A CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA .............. 59

3.1 PRINCÍPIOS DE UMA ESCOLA ECOSSISTÊMICA ....................................................... 60

3.1.1 Escola de área aberta ................................................................................... 61

3.1.2 Trabalho com roteiros .................................................................................. 63

3.1.3 Estudo em grupo .......................................................................................... 65

3.1.4 Rodas de conversa ....................................................................................... 67

13

3.1.5 Participação dos pais....................................................................................69

3.1.6 Realização social do trabalho ...................................................................... 71

3.2 ASPECTOS ECOSSISTÊMICOS NO DISCURSO E NO IMAGINÁRIO............................... 73

CONSIDERAÇÕES FINAIS – O FLUXO ETERNO DAS MUDANÇAS ....................... 82

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 85

APÊNDICES ........................................................................................................................... 89

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO ............................................................... 89

ANEXOS ................................................................................................................................. 90

ANEXO 1 - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EMEF AMORIM LIMA............................ 90

ANEXO 2 – ROTEIROS DE PESQUISA DA EMDAL ......................................................... 98

14

INTRODUÇÃO

REPENSAR A EDUCAÇÃO

“Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza.

Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”

Boaventura de Sousa Santos

Imagine. Apenas feche os olhos e faça um esforço para idealizar uma escola em que o

sinal não toca a cada cinquenta minutos (não toca nunca, para falar a verdade); uma escola em

que as carteiras não ficam todas enfileiradas, umas atrás das outras; uma escola em que os

alunos não precisam andar uniformizados; uma escola em que a criança pode se movimentar

pelos espaços sem se preocupar em ser repreendida; uma escola em que o estudante se

levanta, voluntariamente, e vai ao quadro negro ensinar um conteúdo ao colega; uma escola

em que latim e grego fazem parte do conteúdo curricular; uma escola onde as próprias

crianças são responsáveis por organizar a utilização das quadras; uma escola que realiza,

todos os dias, rodas de conversa, para que os professores possam ouvir o que os educandos

têm a dizer sobre a instituição e o processo educativo. Apenas imagine!

Como as pessoas se sentiriam ao saber que essa escola realmente existe? Mas não só

isso: como elas se sentiriam se essa escola existisse no Brasil e fosse pública? Pois aquilo que

é considerado utópico por muitos pais e educadores, ocorre de fato na periferia de São Paulo,

no Distrito de Butantã, região oeste da capital. Desde 1996, a Escola Municipal

Desembargador Amorim Lima, doravante EMDAL, vem buscando alternativas para

estabelecer um outro savoir-faire educacional; questionar o espaço e o tempo que

tradicionalmente regem o espaço educacional tem sido uma das principais metas. Funciona?

Para pais, professores e grande parte dos educandos, essa escola é uma experiência que tem

trazido bons resultados. Entretanto, ainda é possível encontrar vozes dissonantes, que

conclamam que não há nada de mais nessa instituição, apenas nomes diferentes para maquiar

a realidade (considerada por muitos) degradante de uma educação pública que não consegue

mais se reinventar. Mas, todos os anos, aqueles que veem essa experiência como um o sopro

de inovação e ousadia lotam a escola com o objetivo de descobrir como ela consegue se

estabelecer em meio a tantos problemas socioeducacionais, como evasão escolar,

agressividade, violência, etc.

15

Se há algo que você aprende ao visitar a EMDAL é que muito ainda está por ser

construído. Como lidar com as drogas entre os muros da escola? O que fazer com os alunos

agressivos? Como se comportar diante do namoro entre alunos? E como combater a evasão

escolar? O conteudismo? A EMDAL não traz respostas prontas para essas perguntas.

Simplesmente propõe novos questionamentos acerca do fazer educativo. Talvez seja por isso

que ela conseguiu se estabelecer ao longo desses quase vinte anos. Nesse período, ela tem se

esforçado para lidar com gerações e gerações de jovens que não querem mais se sentar

enfileirados e ter os conteúdos ministrados de cima para baixo; jovens que são facilmente

levados pelos aparatos tecnológicos que prendem a atenção com mais eficiência que o quadro

negro; jovens que não sabem que rumo seguir diante de um sistema político e econômico que

impõe, descaracteriza, desumaniza e corrompe. É para esse espaço que essa pesquisa se

propõe a olhar com o objetivo de analisar de que forma essa instituição, a partir de suas

práticas diferenciadas, consegue se constituir como uma escola ecossistêmica.

Antes de qualquer coisa, precisamos nos questionar qual é, de fato, o papel que a

educação desempenha na sociedade atual. Moldar jovens para inseri-los na sociedade?

Transmitir todo o conteúdo desenvolvido pela humanidade ao longo de nossa história? Ser um

grande percurso iniciático que contribui para que a criança entenda seu papel diante do mundo

e assuma uma posição social que é sua por direito? E, diante desse(s) papel(éis), que rumos a

instituição de ensino está tomando?

A escola moderna, laica, surge com a Revolução Francesa e chega às classes populares

durante a Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX. Nesse período, as máquinas

fabris se tornaram mais complexas e passaram a demandar que o proletariado fosse capaz de

fazer equações básicas e ler. Exatamente por esse motivo, a noção de ensino universal se

popularizou na Europa e nos Estados Unidos. Assim, o capitalismo e a escola pública e

universal contemporânea se desenvolveram concomitantemente, permitindo que esta última se

transformasse na maior e mais longa linha de montagem da humanidade, responsável por

capacitar a mão-de-obra necessária para fazer a engrenagem econômica funcionar.

Conforme aponta Foucault (2004), a escola se constitui como uma instituição

disciplinar, de sequestro, responsável por capturar nossos corpos por um tempo variável e

submetê-los às tecnologias do poder; instrumentos de dominação e escravização da mente dos

indivíduos, que contribuem para a formação de um objeto dócil-e-útil, capaz de se submeter a

determinações políticas e econômicas. A partir dessa perspectiva, as escolas, atualmente,

16

impõem às crianças um ensino desinteressante, baseado em regras e determinações, que

desconsidera a opinião e os interesses dos alunos (PARO, 2010).

Não é de hoje que se sabe que a escola pública tradicional enfrenta inúmeros

problemas, como o baixo rendimento dos estudantes, isolamento dos professores, exclusão

escolar, indisciplina generalizada, com o crescimento dos casos de agressão entre alunos e

professores. É verdade que essa realidade não se aplica a todas as instituições de ensino

públicas, mas, ainda assim, ela faz parte do imaginário social da população brasileira.

Em meio a esse quadro é possível mapear instituições públicas que fogem a essa

perspectiva, entendendo tanto a educação, quanto a criança e o espaço de formas

diferenciadas, partindo de uma concepção que aborda o mundo como um todo integrado e não

como um acúmulo de partes dissociadas (MORIN, 2007). Essas novas possibilidades

pedagógicas emergem nos pontos cegos das políticas públicas educacionais, geralmente em

áreas de periferia – caso da escola objeto dessa pesquisa –, cultivando um ímpeto para

vivenciar uma educação integral, capaz de contribuir para a constituição de indivíduos críticos

e responsivos. Essas instituições são entendidas por essa pesquisa como escolas pioneiras e

ecossistêmicas, conceitos que serão desenvolvidos ao longo deste trabalho.

O destaque que essa pesquisa dá à EMDAL se justifica por alguns motivos que devem

ser elucidados. Primeiro, trata-se de uma escola pública, instalada numa região considerada da

periferia de São Paulo – ainda que uma periferia privilegiada, uma vez que está próxima à

Universidade de São Paulo (USP), onde é possível encontrar muitos estudantes e professores

da instituição –, que implementou a perspectiva de mudança sem apoio de qualquer projeto

público ou privado. Por conta própria, a direção da escola, com a ajuda de pais, estudantes e

professores, deu o pontapé inicial para a construção de uma nova realidade educacional.

Segundo, porque a transformação vem ocorrendo ao longo de 20 anos, o que garante mais

renome a essa iniciativa, permitindo que ela rompa as amarras da invisibilidade com mais

facilidade e se transforme em um modelo almejado por outras instituições de ensino, públicas

e privadas, espalhadas pelo país.

Nesse sentido, essa pesquisa tem como objeto de estudo os discursos e o imaginário

que constroem/constituem a EMDAL como uma instituição de ensino ecossistêmica, na

medida em que se pauta num modelo organizacional diferenciado. Ainda que seja apontada a

importância do modelo organizacional implementado na instituição em questão, durante o

levantamento do estado da arte foi possível constatar que ela não é foco de muitos estudos

acadêmicos. Foram encontradas apenas três pesquisas – Campolina (2012), Oliveira (2012) e

17

Sabba (2009) – que se aprofundam nas práticas educacionais desenvolvidas nessa instituição,

sem focar no fato de que estas possibilitaram a constituição de uma nova práxis.

Assim, essa dissertação possui uma relevância na medida em que se propõe a partir

das práticas para estudar as interações estabelecidas nesse meio, com o intuito de

compreender de que forma a apropriação do espaço e as inter-relações desenvolvidas entre os

indivíduos permite o desenvolvimento de um savoir faire educacional ecossistêmico, voltado

para a autorrealização do educando/educador. Outros objetivos, estes específicos, nos ajudam

a alcançar o objetivo geral, a saber: analisar como os as práticas e os discursos colocados em

circulação na EMDAL contribuem para a constituição de uma instituição ecossistêmica;

verificar se os símbolos que emergem dessa escola apontam para a mesma perspectiva;

analisar, tendo como suporte a mitodologia durandiana, qual é o mito que rege essa escola, e

de que forma ele coaduna com uma educação ecossistêmica.

Parte-se da hipótese de que o modo de interação desenvolvido dentro da EMDAL

estabelece uma mudança essencial no discurso e no imaginário que rege essa instituição,

produzindo resultados iguais ou melhores do que a interação que se dá nas escolas

tradicionais e permitindo que essa instituição escolar alcance o patamar de percurso iniciático

a ser percorrido pelo jovem.

Para tanto, buscou-se por teorias que se constituíssem através de uma abertura

epistemológica, pela compreensão do homem não apenas pelo seu aspecto antropológico ou

social, mas também pelo seu aspecto físico e natural. Ou seja, teorias que integrassem o

homem Homo sapiens sapiens ao sujeito contemporâneo, que compreendessem a interferência

do espaço físico e do biológico na constituição do mesmo, que estabelecessem um

pensamento ecológico complexo por excelência, compreendendo o indivíduo como um todo

constituído por inúmeras partes, sem reduzi-lo nem ao todo e nem às suas partes.

Nesse sentido, buscou-se como aparato teórico a Ecolinguística e a Antropologia do

Imaginário. Ambas entendem o indivíduo como um ser biopsicossocial e, a partir dessa

perspectiva, abrem-se para ver o homem além de sua própria humanidade, atravessando de

um paradigma da simplicidade para um paradigma ecológico da complexidade (PENA-

VEGA, 2005). É desse ponto que partiremos para compreender o indivíduo e suas interações,

não apenas por recortes, mas por multidimensionalidades que deem conta da amplitude e

magnitude que é o ser humano.

A Ecolinguística é importante na medida em que se propõe a abarcar as manifestações

linguísticas como um todo, levando em consideração os meios ambientes que a constituem, a

saber, o social, o mental e o natural. Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, a

18

Ecolinguística não se apropria dos conceitos ecológicos metaforicamente. Antes, ela percebe

que as interações linguísticas funcionam de acordo com os mesmos princípios e se propõe a

elucidar de que forma isso acontece. Para tanto, utilizamos, como categorias de análise, os

aspectos considerados fundamentais para a constituição do ecossistema: diversidade, inter-

relação, holismo, evolução, adaptação, etc., buscando compreender em que medida os

discursos e as práticas colocados em circulação nessa instituição conclamam/ressaltam essas

características.

Por fim, recorremos à análise do imaginário durandiana para compreendermos como

essa mudança se dá simbolicamente ou no que poderíamos chamar de meio ambiente mental.

Para tanto, focamos nos símbolos que mais se destacam na instituição e no mito que rege essa

escola.

Uma vez que o principal intuito dessa pesquisa é compreender o modo como um

determinado fenômeno acontece, trabalharemos no âmbito da pesquisa qualitativa. Esta

atividade sistemática possui um caráter interpretativo, construtivista e naturalista, e está

“orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à

transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao

descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimentos” (SANDIN

ESTEBAN, 2010, p. 127).

A pesquisa qualitativa pode ser entendida tanto como um conjunto de procedimentos

metodológicos quanto um conjunto de práticas e procedimentos, de fundamentos teórico-

epistemológicos, que orientam e sustentam o fazer científico. Levando-se em consideração o

segundo aspecto, é possível apontar algumas características essenciais dessa epistemologia

que serão relevantes para o desenvolvimento dessa pesquisa:

Atenção ao contexto. O enfoque desse estudo está no acontecimento, na eventicidade,

e este não pode, de forma alguma, ser separado do contexto no qual ocorre. Assim, é

preciso ter em mente que o contexto interfere diretamente na orientação dos

acontecimentos e, portanto, não pode ser relegado a segundo plano na análise;

Abordagem global ou holística. Nenhuma experiência se constitui como um conjunto

separado de variáveis. Ainda que seja possível mapear as unidades que a constitui, a

união dessas nunca será capaz de alcançar o todo do evento em questão. Nesse

sentido, as experiências devem ser consideradas tanto em sua totalidade quanto em sua

singularidade e o pesquisador deve ter sensibilidade para reconhecer tal aspecto;

19

Relevância do pesquisador. Este assume o papel de instrumento principal da pesquisa,

uma vez que é ele quem interage com a realidade, coleta dados e realiza a

interpretação destes;

Caráter interpretativo. É esse aspecto que permite, ao pesquisador, tanto justificar,

elaborar ou integrar os dados levantados, de acordo com determinado marco teórico,

quanto dar voz aos participantes do estudo.

Nesse sentido, enquadramos essa pesquisa em um paradigma de investigação

interpretativista (SERRANO, 1998), de caráter não-experimental, que pretende compreender,

explicar e interpretar uma realidade que é constituída “no solo por hechos observables y

externos, sino también por significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el próprio

sujeto a través de uma interacción com los demás” (SERRANO, 1998, p. 27). Ou seja, trata-se

de um paradigma que engloba perfeitamente os estudos da Ecolinguística e da Antropologia

do Imaginário durandiana, arcabouço teórico dessa pesquisa.

No âmbito da finalidade prática, identificamos esse estudo como básico ou puro, na

medida em que não tem o intuito, propriamente, de resolver um problema. Antes disso, seu

principal objetivo é revelar o conhecimento que está sendo colocado em circulação para

permitir a reformulação das práticas educacionais da instituição em questão. Ao levarmos em

consideração o objetivo a ser alcançado, realizou-se uma pesquisa de viés explicativo, que

“tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para

a ocorrência dos fenômenos” em questão (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 70).

A partir dessa perspectiva paradigmática, quanto à natureza das perguntas que

estimulam esse estudo, nos apoiaremos na pesquisa documental, “uma técnica valiosa de

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986,

p. 38). O principal intuito é analisar os discursos e o imaginário que rege esses documentos.

Segundo Bell (2008), o estudo de documentos pode ser orientado tanto para a fonte – quando

o estudo é orientado pela própria fonte – quanto para o problema – quando o pesquisador

estabelece o foco do estudo.

O corpus dessa pesquisa foi constituído a partir da pesquisa do Projeto Político

Pedagógico da instituição, do diário de campo da pesquisadora e de imagens da escola.

Acredita-se que, a partir dos elementos levantados será possível mapear os aspectos

discursivos e simbólicos que permitem que essa instituição seja considerada ecossistêmica.

20

Os capítulos dessa dissertação foram organizados de forma a permitir que o leitor

compreenda como a mudança se estabelece na EMDAL, tanto no âmbito do discurso quanto

do imaginário. No primeiro capítulo, fazemos algumas considerações acerca do que poderia

ser entendido como uma escola pioneira, bem como apresentamos o objeto de estudo

analisado nessa pesquisa. Para tanto, recorremos a autores como Neill (1969; 1980), Paro

(2010), Pacheco (2011) e Alves (2001).

No capítulo 2, apresentamos o arcabouço teórico que nos permitiu realizar o pleno

estudo das interações comunicativas e do imaginário que regem essa instituição, a saber, os

estudos da Complexidade, a Ecolinguística e o Imaginário. Norteamos nosso percurso em

autores como Couto (2007; 2012; 2013 e 2014), Couto (2012), Capra (1996), Morin (2007;

2000), Durand (1983; 1996; 1997; 1998), Strôngoli (1997; 2000), entre outros.

No capítulo 3 são realizadas as análises dos dados. A análise das práticas e dos

discursos foi realizada a partir da Ecolinguística, buscando-se compreender de que forma eles

contribuem para a constituição de uma escola ecossistêmica, baseada nos princípios

ecológicos. A análise do imaginário da instituição se preocupou em mostrar como os símbolos

que mais se destacam nessa instituição apontam para perspectivas ecológicas, bem como o

mito diretor da mesma.

21

CAPÍTULO 1

AS ESCOLAS PIONEIRAS

Quando cheguei aqui

o que havia estava no fim

e o que estava por vir

andava disperso pelo sonho de alguns.

Mas a maioria

vivia

o seu dia a dia

e todos contentes

por serem todos assim.

Eles não davam pelo fim

quanto mais pelo que já assomava mais além

– isto que já começava nos sonhos de alguém.

Almada Negreiros

Não é de hoje que o sistema educacional tradicional tem suas práticas questionadas.

Desde o século XIX, diferentes possibilidades pedagógicas emergem ao redor do mundo,

propondo novas práticas e formas de lidar com o ensino-aprendizagem dos indivíduos. Afinal,

como bem apontou Foucault (1995), não existe exercício de poder sem que, em contrapartida,

uma forma de resistência se constitua. Nesse sentido, a EMDAL é apenas uma das instituições

que se contrapõem ao modelo educacional tradicional, podendo ser classificada como

pioneira.

Ao longo desse capítulo, apresentaremos os motivos que justificam essa

classificação, negando-se termos já estabelecidos para se tratar de práticas pedagógicas

diferenciadas, como escolas democráticas, libertárias, anárquicas, etc. Também faremos uma

breve apresentação das principais instituições pioneiras que não foram apagadas pelos

entremeios da história ou submetidas a uma pressão invisibilizante que prima pela

manutenção de um determinado status quo e estabelece que o diferente deve, em suma, ser

silenciado.

Passaremos rapidamente pelas experiências de Tolstói, com a Escola Yasnaia

Poliana, e Neill, com Summerhill, para desembocarmos nos modelos organizacionais

desenvolvidos pela Escola da Ponte e pela EMDAL. A primeira delas serviu e serve de

inspiração para várias instituições ao redor do mundo que buscam uma alternativa para lidar

com um sistema educacional imerso em diversos problemas derivados da modernidade. A

22

segunda é um exemplo de como essas novas possibilidades podem ser aplicadas no ensino

público brasileiro.

1.1 POR QUE PIONEIRAS?

Antes de mergulharmos nas tramas da complexidade, faz-se necessário compreender

o porquê esse estudo entende a instituição analisada como pioneira. Geralmente, as escolas

que fogem ao modelo estabelecido pelo ensino tradicional são adjetivadas como

democráticas, libertárias e, até mesmo, anárquicas. Entretanto, ao longo dos anos, esses

termos foram apropriados pelas mais diversas instituições, transformando-se numa

maquiagem que esconde o fato de que muitas delas continuam funcionando a partir de um

paradigma tradicional, que divide os conteúdos e impõe modelos espaciais e temporais que

primam pela homogeneização dos indivíduos.

O termo pioneira é apenas uma alternativa encontrada para abordarmos um modelo

organizacional que foge à regra estabelecida pelas instituições de ensino tradicionais. As

escolas pioneiras são aquelas que conclamam uma nova forma de pensar e estruturar o tempo

e o espaço escolar, promovendo uma transformação profunda de vários aspectos que

constituem o cotidiano de uma escola. De acordo com Alves (2001), as escolas se organizam

segundo coordenadas espaciais e temporais. Nas instituições tradicionais, as espaciais são as

salas de aula. As temporais podem ser apreendidas a partir de um aspecto macro e um micro.

No primeiro caso, temos as séries ou anos; no segundo, os horários das aulas.

Nas escolas pioneiras, por outro lado, as salas de aula separadas por grupos etários

desaparecem, bem como o uso obrigatório do quadro negro e a imposição de uma lógica

conteudista. A escola inteira, bem como o bairro, se transforma numa grande sala de aula,

onde os alunos constroem o conhecimento. Os horários das aulas são reinterpretados, sendo

encarados a partir de uma perspectiva cíclica. Se antes o tempo era cumulativo e linear,

fomentando apenas o acúmulo de conhecimento, agora ele permite que o aluno seja

eternamente conclamado à aventura de aprender. O aluno, que na educação tradicional é

encarado como aquele que não sabe e precisa aprender algo, transforma-se em

aprendensinante (FERNANDEZ, 2001), assumindo o papel de protagonista do processo

educacional, buscando, por conta própria, os conteúdos que julga necessários para o seu

conhecimento.

23

O termo pioneiras foi utilizado por Neill (1969), criador e diretor de Summerhill,

instituição britânica que tinha uma particularidade essencial em relação às outras escolas

britânicas: prezava pela autonomia e individualidade de seus alunos. Nessa escola, as crianças

e os jovens tinham o direito de escolher o que queriam estudar e, até mesmo, se queriam ou

não estudar. Ao ser questionado sobre que tipo de escola era Summerhill, Neill apontou que a

melhor forma de qualificá-la seria como “pioneira”, uma vez que esse termo encerra a força

de caminhos abertos pela coragem, teimosia e fé nos objetivos. “Prefiro a palavra pioneira,

com sua evocação de sujeitos ambiciosos, abrindo caminho na selva com seus machados, para

que mais tarde as carretas possam rolar por ali com seus aproveitadores e exploradores”

(NEILL, 1969: 196).

A passagem é clarificadora e estarrecedora ao mesmo tempo. Ela deixa claro que

qualquer tentativa de mudança que funcionar poderá ser apropriada por aqueles que ainda

querem aplicar um modelo pronto e acabado com a garantia de bons resultados. “[…] o que

for que a gente faça, alguém nos deve seguir e transformar a região inculta que trabalhamos

em uma cidade com anúncios luminosos e salão de bar” (NEILL, 1969, p. 196). Isso é tudo o

que uma escola pioneira não busca e, portanto, sustenta-se como um termo que dificilmente

poderá ser utilizado por instituições que não estejam, de fato, focadas na constituição de um

projeto educacional voltado para a sua realidade imediata.

As escolas pioneiras podem ser compreendidas como instituições que agem de

acordo com as situações particulares que vivenciam, fugindo à utilização de modelos

globalizantes, portando-se como instituições que promovem o processo de tradução. Para

Santos, a tradução é “o procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as

experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis” (SANTOS, 2004, p. 802),

isto é, parte do princípio de que nenhuma experiência deve ser alçada ao estatuto de aquilatar

a totalidade ou capaz de atingir uma homogeneidade exclusiva. “As experiências são vistas

em momentos diferentes do trabalho de tradução como totalidades ou parte e como realidades

que não se esgotam nessas totalidades ou partes” (SANTOS, 2004, p. 802). Nesse sentido, ao

aplicar um modelo pedagógico que emerge das particularidades e peculiaridades da realidade

vivenciada pela sua comunidade educacional, essas escolas estariam se comportando como

pioneiras, cercadas por incertezas, mas nunca impedidas de continuar. Ao contrário, cada

incerteza é a garantia de novas possibilidades.

Como as instituições de ensino pioneiras fogem ao modelo pedagógico predominante,

elas são constantemente invisibilizadas. Ou ainda, são encaradas como instituições de um futuro

24

que está sempre por vir ou negadas como métodos anarquistas que não podem ser tomados

como referência. Abordaremos, a seguir, algumas dessas instituições.

1.2 YASNAIA POLIANA E SUMMERHILL

Yasnaia Poliana foi fundada em 1861, pelo escritor Léon Tolstoi. Ele tinha o objetivo

de proporcionar educação para os filhos dos camponeses da região de Yasnaia Poliana, onde

ele tinha nascido (Figura 1). Baseando-se no lema Educar para libertar, ele propunha uma

escola em que o professor não era encarado como uma figura autoritária aos olhos dos

pupilos, as lições de casa eram deixadas de lado e não havia chamada ou lista de presença ou

provas. Estudar deveria ser compreendida como uma atividade lúdica e prazerosa, trazendo

diversão para crianças e adultos.

Figura 1 – Escola de Yasnaia Poliana

Fonte: Site Les Amis de Leon Toltoi1

Trata-se de um ensino baseado na liberdade do aluno, dando a este o direito de

escolher o que e como aprender, empoderando-o, tornando-o senhor de seu próprio processo

de aprendizagem. O professor torna-se apenas um facilitador, auxiliando e aprendendo

juntamente com o aluno, reconhecendo suas próprias limitações em relação a todo o

conhecimento que foi/é produzido ao redor do mundo.

Além de não trazerem nada nas mãos, também não precisam de trazer nada

na cabeça. Não é obrigado a lembrar-se do que fez ontem na aula. Não é

martirizado pela idéia de aula que vai ter. Leva para a escola apenas a sua

1 Disponível em: < http://amisleontolstoi.com/images/>. Último acesso: 20 dez. 2014.

25

natureza aberta e a certeza de que hoje encontrará na escola tanta alegria

como ontem. Só pensa na aula quando esta começa. Não se repreende

ninguém por chegar atrasado, isso não acontece, à exceção dos mais velhos

que têm de fazer algum trabalho em casa. E quando ficam livres, correm

para a escola (TOLSTÓI, 1862, s/p)

É importante destacar que essa experiência emerge numa zona de exclusão, entre (e

voltada para) os camponeses. Ao longo dessa pesquisa, foi possível constatar que as

experiências que envolvem escolas públicas pioneiras são realizadas, majoritariamente, em

zonas semelhantes. Ou seja, o apagamento social e político dessas áreas é, de certa forma, o

adubo necessário para que novas propostas educacionais sejam colocadas em prática e se

efetivem. Quando elas emergem e ganham visibilidade, já estão estabelecidas e podem

caminhar com as próprias pernas.

Outra escola que merece menção é Summerhill. Trata-se da instituição pioneira que

ganhou mais destaque ao longo da história. Fundada em 1921, na Grã-Bretanha, por

Alexander S. Neill, ela recebia crianças consideradas problemas, que tinham sido expulsas

sistematicamente dos colégios tradicionais britânicos (Figura 2). Fundamentada no lema

Aprender com liberdade, Summerhill garantia ao aluno o direito de escolher o que e como

aprender. Mas se a criança decidisse que não queria aprender nada, só brincar, também não

tinha problema. O que começou como uma escola experimental transformou-se num modelo,

“pois demonstra que a liberdade funciona” (NEILL, 1980, p. 04).

Figura 2 – A. S. Neill, fundador de Summerhill, em frente à escola

Fonte: Site Babelio2

2 Disponível em: < http://www.babelio.com/auteur/Alexander-Sutherland-Neill/44843>. Último acesso: 20 dez.

2014.

26

Uma vez que as crianças de Summerhill eram consideradas perdidas pelo sistema

educacional tradicional britânico, essa instituição passou a ser encarada como a última opção,

o que permitiu a validação de um modelo organizacional completamente diferente daquele

encontrado nas instituições tradicionais. É importante mencionar que antes de Summerhill,

Alexander S. Neill tentou aplicar o seu método de ensino numa escola tradicional da

Inglaterra. A experiência não foi bem sucedida e ele foi demitido, considerado um professor

que perturbava o sistema (NEILL, 1978).

Assim como Yasnaia Poliana era voltada para os filhos de camponeses, ou seja, para

aqueles que estavam excluídos do processo educacional, Summerhill só foi possível porque se

direcionou para as crianças e jovens excluídos do rígido sistema educacional britânico. Isso

permitiu que Neill tivesse tempo o suficiente para desenvolver suas teorias e chegar à

conclusão de que toda criança tem uma curiosidade natural e vai buscar, no momento que

julgar necessário, ajuda para compreender/conhecer o mundo.

Summerhill era uma instituição que se fundamentava nos princípios de autonomia e

da democracia, isto é, todo assunto que concernisse à comunidade, ao grupo como um todo,

era resolvido em uma Assembleia Geral, onde a voz das crianças tinha tanto peso quanto a

dos adultos.

Certa vez levantei-me, numa das sessões, e propus que criança alguma, com

menos de dezesseis anos, tivesse permissão para fumar. Argumentei: o fumo

era droga venenosa, o fumar não correspondia a um verdadeiro desejo da

criança, não passava de uma tentativa de parecer adulto. Argumentos

contrários foram lançados de todos os lados. Fêz-se a votação e fui batido

por grande maioria.

O que se seguiu vale a pena registrar. Depois da minha derrota, um

rapaz de dezesseis anos propôs que nenhuma criança tivesse permissão para

fumar. E defendeu seu ponto de vista de tal forma que chegou a obter

aprovação para a sua proposta. Entretanto, na assembléia semanal seguinte

um menino de doze anos propôs a anulação da nova regra sôbre o fumo

dizendo:

– Ficamos todos sentados nos gabinetes sanitários, fumando às

escondidas, como fazem os garotos das escolas estritas, e eu acho que isso

vai contra o espírito de Summerhill.

Sua fala foi aplaudida, e aquela assembléia anulou a lei. Espero ter

tornado claro que a minha voz nem sempre é mais poderosa do que a de uma

criança (NEILL, 1980, p. 41).

Summerhill ainda funciona e, atualmente, é comandada pela filha de Neill, Zoe

Readhead. Muitos dos princípios postulados por Neill, como a liberdade total às crianças,

foram deixados para trás e, atualmente, a instituição se autoconclama democrática. Em 2008,

ela ganhou as manchetes britânicas novamente, quando os alunos se mobilizaram

27

politicamente para garantir que os preceitos que fundamentam a escola não fossem alterados

por um conjunto de determinações que o governo tentava impor3.

1.3 ESCOLA DA PONTE: A INSPIRAÇÃO PORTUGUESA

Fundada no começo da década de 70, na Vila de Aves, em Portugal, a Escola Básica

da Ponte ou Escola da Ponte (Escola Básica Integrada de Aves/São Tomé de Negrelos)

enfrentou, desde o começo, os problemas típicos de muitas escolas da educação pública:

evasão escolar, degradação da estrutura física, insatisfação do corpo docente, indisciplina

generalizada, casos de violência etc. Mas, em 1976, o diretor José Pacheco, juntamente com

os professores e alunos da instituição, decidiu promover uma série de mudanças que

transformaram essa escola numa das principais referências em novas práticas educativas da

atualidade. O começo foi tímido, com muitas perguntas e poucas respostas. Entretanto, ao

longo dos anos, a Escola da Ponte foi se estabelecendo como um caso de grande sucesso.

Em 1980, veio a principal mudança que permitiu a efetivação desse modelo

organizacional. A escola ganhou um novo prédio, edificado no formato de escola de área

aberta – consequência de uma política portuguesa que construiu prédios semelhantes em todo

o país. As escolas abertas eram aquelas que não continham salas de aula. “It has fewer

internal doors and walls than a school with traditional classrooms accommodating the same

number of students”4 (MARTINHO; FREIRE DA SILVA, 2008, p. 02). O novo prédio e o

desejo de mudança dos atores educacionais foram os ingredientes que garantiram a

constituição de um novo espaço educacional.

Conforme Santos (in ALVES, 2001) aponta, a Escola da Ponte é uma comunidade

democrática e autorregulada.

Democrática, no sentido de que todos os seus membros concorrem

genuinamente para a formação de uma vontade e de um saber coletivos – e

de que não há, dentro dela, territórios estanques, fechados ou

hierarquicamente justapostos. Auto-regulada, no sentido de que as normas e

as regras que orientam as relações societárias não são injunções impostas ou

importadas simplesmente do exterior, mas normas e regras próprias que

decorrem da necessidade sentida por todos de agir e interagir de uma certa

maneira, de acordo com uma idéia coletivamente apropriada e partilhada do

3 IMAGINE a school… Summerhill. Direção: William Tyler Smith. Londres: GoDigital Studio, 2008. DVD (67

min.), color.

4 “Ela tem menos paredes e portas que uma escola com salas de aula tradicionais e acomoda o mesmo número de

estudantes” (tradução nossa).

28

que deve ser o viver e o conviver numa escola que se pretenda constituir

como um ambiente amigável e solidário de aprendizagem (SANTOS in

ALVES, 2001: p. 14-15).

Fundamentando-se nesses princípios, a Escola da Ponte se constitui como uma escola

da autonomia, em que as crianças podem desenvolver as atividades escolares conforme

julgarem necessário (Figura 3). Não se trata da liberdade inquestionável de Summerhill, mas

de um modelo democrático, que escuta, coloca em votação e permite que a criança se

constitua enquanto cidadã, agente das mudanças e transformações sociais. Trata-se, portanto,

de uma escola que contribui para que a criança se constitua como cidadã responsável pelo

papel que desempenha na sociedade.

Figura 3 – Ambiente de estudo na Escola da Ponte

Fonte: Página da Escola da Ponte no Facebook5

Entretanto, apesar de ser referência para várias escolas ao redor do mundo, a Escola da

Ponte não se exime de imperfeições. O próprio idealizador da instituição, José Pacheco,

aponta que, muitas vezes, a escola é idealizada como perfeita. “A Escola da Ponte tem um

outro lado. O lado feio. O lado da fragilidade humana e que é preciso revelar. Eu hoje no

Brasil me preocupo em desfazer o mito sem chocar as pessoas, mas mostrando o lado da

miséria humana que também fez a Ponte” (PACHECO, 2011b).

E é exatamente por reconhecer que é impossível construir uma escola perfeita, com

um sistema educacional fechado e acabado que a Escola da Ponte se constitui como uma

5 Disponível em: <http://goo.gl/C3jrBj>. Último acesso: 20 dez. 2014.

29

instituição pioneira, pautada no processo de tradução, lidando com os dilemas e empecilhos

conforme eles se apresentam à realidade da escola (PACHECO, 2011).

1.4 DESEMBARGADOR AMORIM LIMA: O PIONEIRISMO BRASILEIRO

A Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, criada no final da década de 50,

foi assumida pela atual diretora em 1996. Foi a partir desse momento que algumas mudanças

começaram a ser implementadas com o intuito de modificar o processo educacional que, até

então, estava baseado, essencialmente, na transmissão vertical de conteúdo. A primeira atitude

da nova diretora foi pintar as portas cinzas da escola de alaranjado. Mas isso não foi tudo. “Os

incômodos não se restringiam ao cinza pálido. Uma cena quase diária atormentava a diretora:

durante os intervalos, crianças se penduravam nos ferros de grades para brincar, com gritos

estridentes. Assim, arrancar as barras de metal se tornou o objetivo seguinte” (GRAVATÁ et

al, 2013, p. 48). Esses foram os primeiros passos de uma pedagogia baseada no respeito e na

valorização da autonomia do aluno.

Em 2003, a comunidade escolar descobriu a história da Escola da Ponte e resolveu

promover uma mudança profunda no funcionamento da instituição, que colocaria muito do

modelo organizacional tradicional por terra. Foi nesse momento que os roteiros de estudo

foram desenvolvidos, as paredes foram derrubadas, criando-se dois grandes salões para

atender as crianças do Ciclo 1 e do Ciclo 2, e as aulas no quadro-negro foram substituídas

pelas pesquisas. De lá para cá, várias mudanças foram implementadas e testadas dentro e fora

dos muros da escola, como os grupos de responsabilidade, as rodas de conversa, as aulas

campo etc. Algumas funcionaram, outras não.

A valorização do trabalho cooperativo e grupal é um dos pilares de sustentação da

escola. Todo aluno possui um grupo, formado por quatro a cinco crianças, que o acompanha

ao longo da vida escolar. Conforme aponta a diretora,

“[o] grupo existe para que todos percebam as responsabilidades que

compartilham. Vejo muita gente dizendo que trabalha em grupo e ao mesmo

tempo reclama que os membros da sua equipe não fazem nada ou

contribuem pouco. Aprender a trabalhar em grupo é perceber que você

também se responsabiliza por aquele que não faz nada, que você pode

influenciá-lo” (GRAVATÁ et al, 2013, p. 48-49).

Os motivos que levaram a diretora a fomentar as mudanças realizadas na escola ao

longo dos últimos 18 anos foram semelhantes aos que estimularam as alterações promovidas

30

na Escola da Ponte: evasão escolar, indisciplina, alto índice de aulas vagas e faltas,

professores desestimulados com a profissão. A EMDAL deu seus primeiros passos em um

novo modelo educacional com o auxílio da psicóloga Rosely Sayão e do diretor da Escola da

Ponte, José Pacheco, mas logo aprendeu a andar com as próprias pernas e tem construído um

caminho tão autônomo quanto aquele que estimula os seus alunos a percorrer. Outros

profissionais também foram convidados a contribuir com esse projeto, como o pesquisador

Geraldo Tadeu Souza, pai de ex-aluno, doutor em linguística pela Universidade de São Paulo

(USP) e responsável por desenvolver os primeiros roteiros de pesquisa.

Entre 2004 e 2008 a EMDAL não informou claramente a Secretaria Municipal de

Educação de São Paulo (SME/SP) sobre as mudanças que estavam sendo realizadas na

instituição. Apesar de ter o aval do órgão para testar novas possibilidades educacionais, a

escola tinha o receio de que algumas medidas, como o uso dos roteiros de pesquisa, pudessem

ser negadas. Apenas quando as modificações se efetivaram foi que a SME/SP passou a ser

informada da amplitude do novo projeto político pedagógico da escola.

Ainda que possua práticas pedagógicas diferenciadas, a EMDAL segue a risca tudo o

que está posto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e, exatamente por isso, nenhum argumento

foi encontrado para privá-la da experiência que está vivenciando. Além disso, ao longo dos

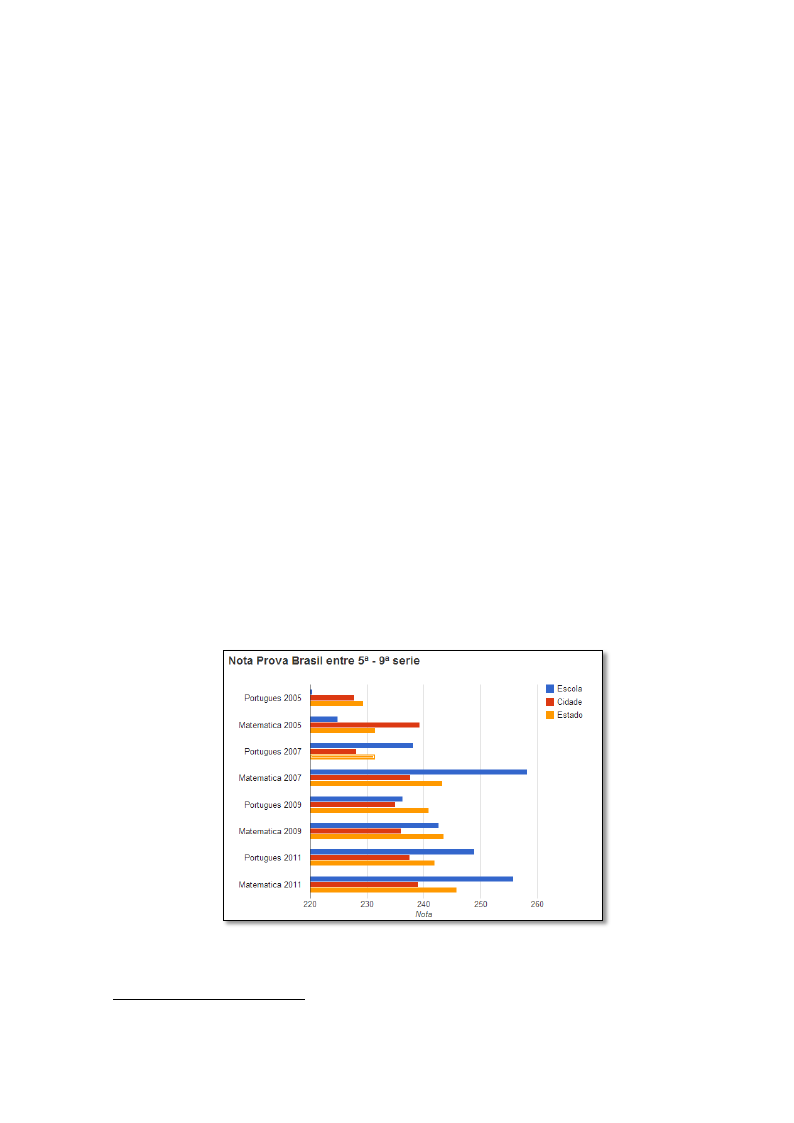

últimos dez anos, as notas da escola na Prova Brasil têm sido cada vez maiores (Figura 4).

Figura 4 – Nota da EMDAL na Prova Brasil entre 2005 e 2011

Fonte: Site Centro de Referências em Educação Integral6

6 Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/experiencias/proposta-pedagogica-da-emef-amorim-lima/>.

Último acesso: 20 dez. 2014.

31

Olhando-se pelo lado de fora, a Amorim Lima não possui nenhuma diferença em

relação às outras escolas tradicionais (Figura 5). Mas logo ao se entrar na instituição, é

possível notar algumas diferenças. Com paredes e portas alaranjadas, a escola possui um

pequeno jardim logo na entrada, com muitas plantas à beira do muro e em vasos (Figura 6).

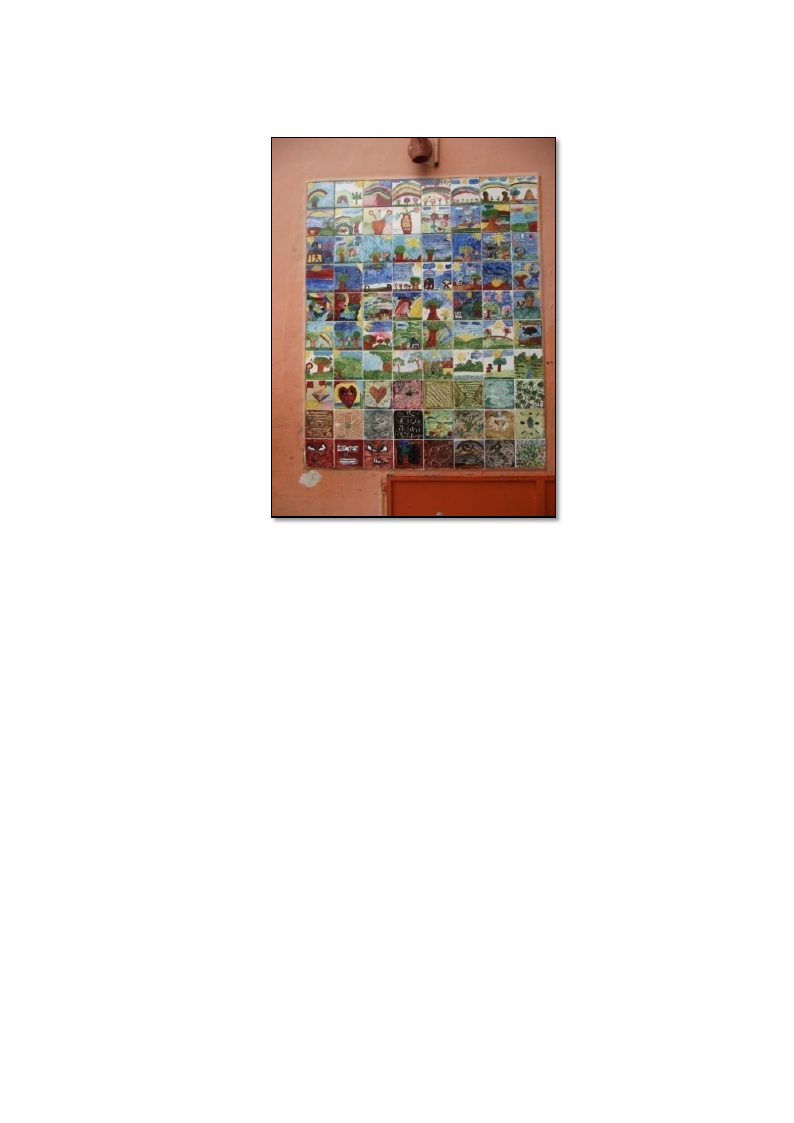

Também há um mural de azulejos desenhados pelos próprios alunos, que funciona como uma

espécie de boas vindas aos visitantes (Figura 7). Todos os dias, pessoas de todos os cantos do

mundo aparecem querendo conhecer a escola pública que não segue os modelos das escolas

públicas tradicionais.

Figura 5 – Amorim Lima vista da rua

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 6 – Jardim no pátio de entrada da Amorim Lima

Fonte: Arquivo pessoal

32

Figura 7 – Painel de azulejos na entrada da Amorim Lima

Fonte: Arquivo pessoal

Uma vez que a EMDAL se localiza numa região periférica da capital paulista, próxima

ao Morro do Querosene, mas rodeada de polos intelectuais, como a Universidade de São

Paulo (USP) e o Instituto Butantã, possui alunos provenientes dos mais diversos contextos

socioculturais, atendendo crianças tanto da região quanto de outros bairros da capital, que vão

para a escola por decisão da família. Em 2014, a instituição atendeu 675 estudantes do 1º ao

9º ano do ensino fundamental (Ciclo 1 e Ciclo 2). Esse quantitativo foi distribuído em 24

turmas, nos turnos matutino e vespertino (379 e 296 crianças, respectivamente), o que deu

uma média de 28 alunos/turma. Cada turno possui cinco horas de duração, com 30 minutos de

recreio. Assim, o turno matutino vai das 7h às 12h e o vespertino, das 13h às 18h. A escola

permanece aberta no período noturno para a realização de reuniões da equipe escolar e dos

pais, cursos preparatórios para o ensino médio e cursos abertos à comunidade, como capoeira.

A quantidade de professores da EMDAL varia de acordo com o ano letivo e isso se

deve, majoritariamente, a dois fatores. Primeiro, ao fato de que a instituição funciona com

professores oficialmente lotados pela SME/SP, educadores vinculados a projetos de ONG’s,

educadores colaboradores voluntários e estagiários e esse nesses três últimos casos o número

não é estável ao longo do ano. Segundo, há uma alta rotatividade dos professores oficiais que,

a cada começo de semestre, pedem transferência da escola. Em 2014, a instituição possuía 53

33

professores oficialmente lotados, com carga horária de trabalho variando entre 21 e 25

horas/aula, o que dá uma média de 13 alunos por professor. Apesar de esse número parecer

baixo, é necessário frisar que ele não é muito diferente daqueles registrados em outras escolas

municipais da capital paulista.

A instituição possui uma ampla área, com dois portões que dão para uma rua sem

saída, utilizada como estacionamento pelos professores. O prédio da escola se divide em dois

pavimentos, sendo que no lado esquerdo (para quem olha da rua) estão distribuídas as áreas

administrativas da escola – diretoria, coordenação, sala dos professores, secretaria e um átrio

de entrada – e do lado direito ficam laboratório de informática, cozinha, banheiros, biblioteca,

sala de artes e um pátio interno com palco e duas escadas que dão acesso aos andares

superiores, onde estão as salas de aula. Na área externa há duas quadras esportivas (uma

coberta e outra descoberta), pista de skate, horta (estava desativada durante a visita realizada à

escola), uma tenda branca doada à escola e utilizada durante evento ou como sombra para os

alunos no dia-a-dia, um parquinho, um fogão a lenha e uma oca de cob7 (feita por índios

Guarani da aldeia Morro da Saudade).

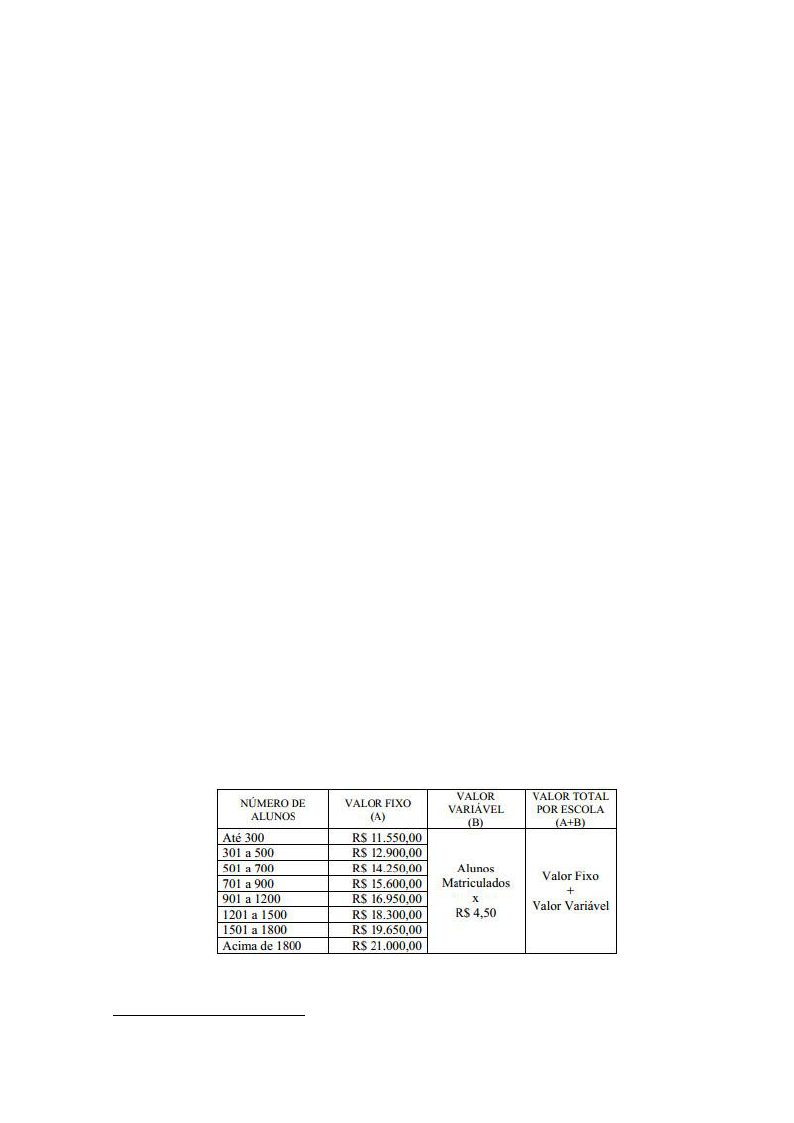

Assim como outras escolas municipais, a EMDAL recebe uma verba anual do

Governo Federal (Figura 8), determinada de acordo com o número de estudantes. Esse valor é

complementado com o auxílio da Associação de Pais e Mestres (APM), que promove,

anualmente, eventos abertos à comunidade, como quadrilha e festa da cultura, voltados para a

arrecadação de verbas. Durante essas festas, além da venda de alimentos preparados pelos

pais, a escola também comercializa produtos como camisetas, ecobags, entre outros, com

estampas criadas pelos alunos. A APM tem participação ativa na forma como o dinheiro da

escola é utilizado.

Figura 8 – Valores do Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PRTF)

Fonte: Portaria nº 1242, de 11 de janeiro de 2014

7 Material de construção composto por terra, areia e palha.

34

1.5 SOBRE ESCOLAS PIONEIRAS E TRADICIONAIS

Esse capítulo teve como objetivo apontar as principais características de uma escola

pioneira, bem como apresentar o modelo organizacional desenvolvido por instituições que se

enquadram nessa classificação. É necessário destacar aqui que as escolas tradicionais e as

pioneiras não se constituem como modelos organizacionais antagônicos. Não devemos,

portanto, abordá-las a partir de um viés maniqueísta, que classifica uma como a culpada por

todas as mazelas do sistema educacional e a outra como a salvadora.

Na maior parte das vezes, o que ocorre é a construção de uma aura positiva em torno

das instituições pioneiras, como se elas não vivenciassem qualquer tipo de problema, o que

não é verdade. Durante a observação realizada pela pesquisadora, constatou-se que a EMDAL

possui inúmeros problemas que se assemelham aos enfrentados por algumas escolas

tradicionais (mas não por todas), como professores insatisfeitos com o modelo organizacional

da escola, alunos agressivos, pais descontentes, entre outros.

Seja tradicional, democrática ou pioneira, qualquer escola está sempre envolta em

inúmeras situações problemáticas advindas do simples fato de que ela lida com a

complexidade de indivíduos que, em essência, são bem diferentes uns dos outros. Assim, ao

focarmos nas diferenças que as escolas pioneiras possuem em relação às tradicionais, não nos

esqueçamos de que elas são apenas um recorte de uma realidade muito mais ampla e

complexa do que esse trabalho é capaz de abarcar.

35

CAPÍTULO 2

O QUE É A COMPLEXIDADE ECOLÓGICA?

“o homem está na natureza;

a natureza está no homem”

“Só o pensamento complexo nos permitirá

civilizar nosso conhecimento”

Edgar Morin

O fazer científico atual é fruto do paradigma científico da simplificação, herdeiro

direto do pensamento de René Descartes (1596-1650) e da mecânica de Isaac Newton (1642-

1727). O método cartesiano8 – desenvolvido entre os séculos XVII e XVIII – postula que um

objeto só pode ser completamente compreendido a partir de sua divisão em unidades

fundamentais de composição. Após a realização do estudo, essas unidades deveriam ser

reagrupadas, formando um todo verdadeiro. Ou seja, a partir do estudo das partes, seria

possível alcançar e compreender a essência do todo. Nesse sentido, o racionalismo científico

se constitui como um pensamento que isola, separa, recorta e reduz o objeto de estudo,

produzindo uma “inteligência cega”, um conhecimento que não conhece o objeto de fato.

Essa disjunção cartesiana auxiliou a acentuar outro aspecto do pensamento científico

moderno: a separação/oposição entre homem e animal, cultura e natureza, impedindo a inter-

relação entre essas áreas. Além disso, fez o homem crer que, apesar de ter vindo da natureza,

não estava submetido às suas normas. Ao contrário, ele teria o poder de subjugá-la, dominá-la

e conquistá-la9. O homem, assim, foi esvaziado de uma concepção natural pelo fazer

científico, passando a ser apreendido apenas como um ser moldado pela cultura ou pela

história (MORIN, 2000).

Até o final da década de 40, esse modelo científico foi predominante, quiçá o único,

sendo dividido, basicamente, em três grandes campos de estudo isolados: a biologia, a ciência

do homem e a física. A biologia se fundamentava num biologismo, focada numa concepção

de vida fechada sobre o organismo; a antropologia se submetia a um antropologismo,

concebendo o homem como um ser insular (isolado e incomunicável); e a física-química era

8 DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultura, 1973. Col. Os Pensadores, vol. XV.

9 O filósofo inglês Francis Bacon (1501-1626) apontava que a natureza era a prostituta de todos e conclamava as

futuras gerações a “domesticar”, “ajustar”, “moldar” e “configurar” a natureza.

36

completamente ignorada pelas outras áreas. A partir dessa perspectiva, o homem – e a vida –

era constituído por três extratos sobrepostos, completamente separados, que não estabeleciam

qualquer tipo de vínculo entre si (Figura 9).

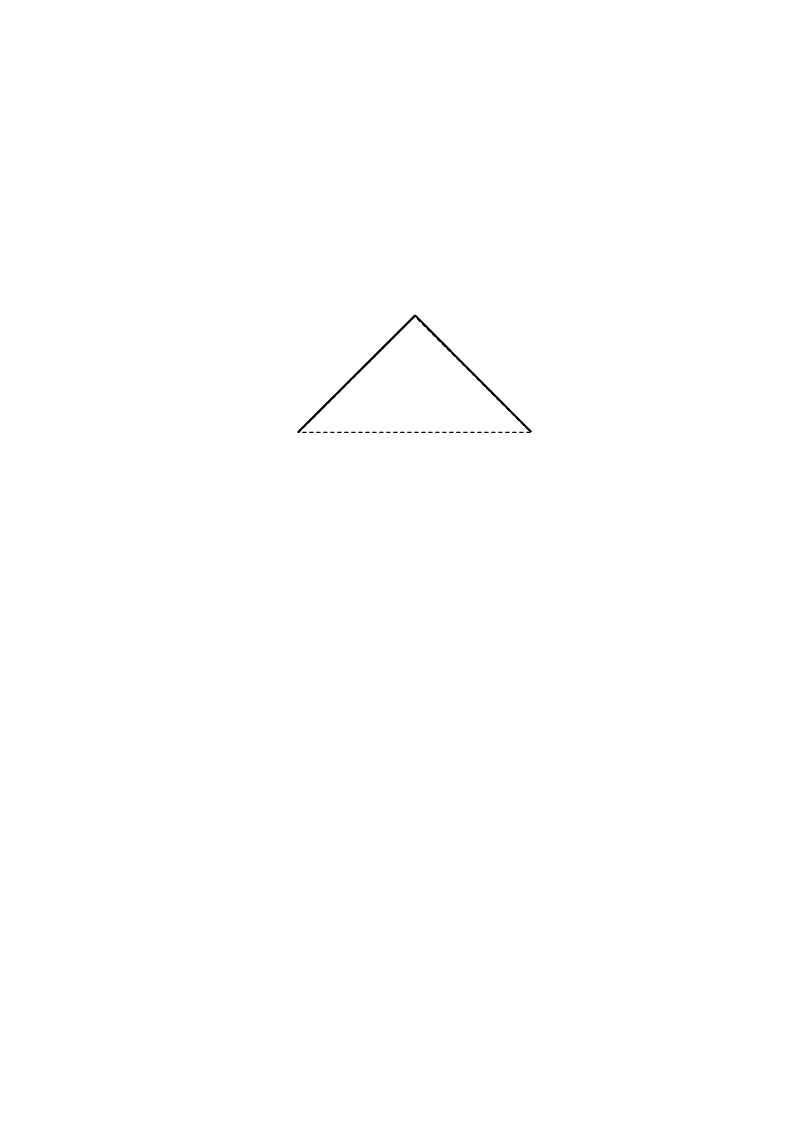

Figura 9 – Paradigma científico da simplificação

HOMEM – CULTURA

VIDA – NATUREZA

FÍSICA – QUÍMICA

Fonte: MORIN, 2000, p. 19

Eis que essa concepção começa a ruir no final da década de 40, quando a necessidade

de se encontrar alternativas para o reducionismo científico vigente até então abriu portas para

três importantes desenvolvimentos: (i) a cibernética, em 1948; (ii) a teoria da informação, em

1949; (iii) e a descoberta da estrutura química do código genético, em 1953.

Aparentemente desconectados, esses estudos levaram os muros epistemológicos que

separavam os campos de estudo a serem derrubados, abrindo espaço para que os extratos do

homem pudessem se comunicar entre si. O ponto crucial desse processo foi a descoberta da

estrutura química do código genético, promovendo o que pode ser chamado de uma revolução

biológica (MORIN, 2000). Se, até a década de 50, a biologia focava numa perspectiva de vida

vinculada ao organismo, a partir daquele momento, ela passava a se constituir,

essencialmente, de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ou seja, por um aspecto físico-

químico.

Essa primeira abertura demandou uma nova maneira de compreender a organização

dos sistemas vivos – não mais matérias vivas –, o que foi proporcionado pela cibernética e

pela teoria da informação. Elas estudavam a comunicação, respectivamente, estabelecendo

uma analogia com o funcionamento das máquinas eletrônicas e lidando com os aspectos

quantitativos e calculáveis desse processo. “A aplicação da noção de máquina à célula, isto é,

à unidade fundamental de vida, já constituía por si própria um acontecimento de importância

capital” (MORIN, 2000, p. 21).

Ainda que a noção organizacional do termo tenha passado despercebida durante algum

tempo, diante do aspecto mecânico, é ela que abre espaço para o desenvolvimento de um novo

savoir-faire científico, contribuindo para a emergência do paradigma da complexidade

(Figura 10).

37

Figura 10 – Mudança do paradigma científico da simplificação para o da complexidade

HOMEM

VIDA

FÍSICA

CULTURA

Aspectos

antropomórficos

de funcionamento

dos sistemas vivos

NATUREZA

Descoberta

da estrutura

química do

código genético

QUÍMICA

Fonte: Elaborada pela autora

Entretanto, a mudança se estabelece, de fato, a partir da revolução ecológica, que

altera completamente a noção que se tinha de natureza, tanto nas ciências biológicas quanto

nas humanas. A ecologia, enquanto ciência, emerge com o objetivo de estudar as relações

entre os organismos e o meio ambiente em que eles vivem. Se antes o ser vivo evoluía em

meio à natureza, utilizando-se dela, agora os pesquisadores começavam a perceber que ele era

parte constituinte da organização complexa e da informação produzida no sistema. “[…] o

ecossistema é co-organizador e co-programador do sistema vivo que nele se integra”

(MORIN, 2000, p. 26). Dessa forma, não existe inter-relação entre sistemas isolados; os

sistemas se conectam entre si, constituindo-se simultaneamente, integrando-se em prol da

complexidade do ecossistema. A natureza, a partir desses avanços, perde o caráter amorfo e

desorganizado e passa a ser encarada como uma totalidade complexa, na qual o homem está

inserido apenas enquanto um dos sistemas que a constitui.

Além disso, é preciso considerar outros dois aspectos que contribuíram para a

implosão do paradigma da simplificação. Primeiro, a mudança na concepção de animal

permitida pelos estudos etológicos, a partir da percepção de que as relações animais não eram

regidas por reações automáticas e instintivas, mas por um comportamento organizado e

organizador, simultaneamente. Isso sem falar no reconhecimento de que os animais possuem

noções de comunicação e, até mesmo, comportamentos simbólicos10. O segundo aspecto é a

percepção de que esses animais também são regidos por aspectos sociológicos, algo que pode

ser observado em sociedades como as das formigas, dos cupins e das abelhas. Ou seja, a

10 “Na verdade, vêem-se desenvolver, quer sobre uma base analógica, quer sobre uma base digital, e

frequentemente numa combinação de ambas, comportamentos simbólicos ou rituais, não só de namoro, mas

também de cooperação, de advertência, de ameaça, de submissão, de amizade, de brincadeira. E, o que é

extraordinário, acontece muitas vezes que um comportamento significante, originado a partir de uma

determinada situação, é transportado para fora dessa situação para exprimir uma mensagem simbólica. Assim,

uma gansa cinzenta, para manifestar a um macho a sua estima, vai imitar um pedido de proteção contra um

ataque imaginário, de modo a significar: «tu és o meu senhor» (Lorenz, 1969). Em numerosas espécies de aves,

o comportamento de submissão pode exprimir-se pela abertura completa do bico, o que imita o comportamento

de dependência infantil; o comportamento de amizade pode exprimir-se pelo gesto de oferecer uma palha a um

companheiro, que é a transdução, em campo não sexual, do convite matrimonial «façamos um ninho juntos»

(Wickler, 1971). Num contexto mais geral, imitar os jovens, imitar a fêmea, pode significar um ato de submissão

ou de respeito” (MORIN, 2000, p. 26).

38

sociedade é um fenômeno natural, mapeável em qualquer organização complexa de seres

vivos. “Deste modo, as conseqüências da etologia e da sociologia animal são igualmente

mortais para o paradigma fechado do antropologismo. Chega-se à conclusão de que nem a

comunicação, nem o símbolo, nem o rito, são exclusividades humanas” (MORIN, 2000, p.

30).

Com esse desmantelamento, vários pensadores – Morin (1973), Maturana (2001),

Santos (2008), Mignolo (2003), Capra (1996), para citar apenas alguns nomes – começaram a

conclamar o que muitos não gostariam de ouvir: a ciência que divide e separa não dá mais

conta da complexidade da existência e, portanto, não traz respostas satisfatórias aos estudos

científicos. Precisa, portanto, ser substituída por outro método. “[O] todo é maior que a soma

das partes que o constituem. O todo é integração, sempre maior que tudo” (GOYA, 2008, p.

622).

Ainda assim, fazer ciência sob o jugo da complexidade não tem sido uma tarefa fácil,

mesmo para aqueles que estão dispostos. Observar o objeto a partir de uma nova perspectiva,

norteado pela complexidade intrínseca à existência do mesmo, demanda um aprofundamento

teórico e uma capacidade de se compreender as tramas de uma inter-relação. Trata-se de

reconhecer o elo inseparável que existe entre o observador e a coisa observada, o que coloca

por terra a objetividade e a neutralidade científica. O objeto nunca é dado puro e

simplesmente, está sempre inserido em um sistema e é completamente aberto, atravessado por

feixes de interações que interferem em sua constituição. Constrói e, ao mesmo tempo, é

construído pelo sistema no qual está inserido, que, por sua vez, está inserido em outro sistema

e assim sucessivamente (MORIN, 2007). A complexidade é, portanto, um campo de

problemas e não de soluções simplistas.

O pensamento complexo está em busca de um conhecimento multidimensional,

rizomático, que dê conta das inter-relações que são estabelecidas, reconhecendo a

incompletude e incerteza do mesmo (Figura 11). “[…] é animado por uma tensão permanente

entre a aspiração a um saber não fragmentado, não compartimentado, não redutor, e o

reconhecimento do inacabado e da incompletude de qualquer conhecimento” (MORIN, 2007,

p. 7).

39

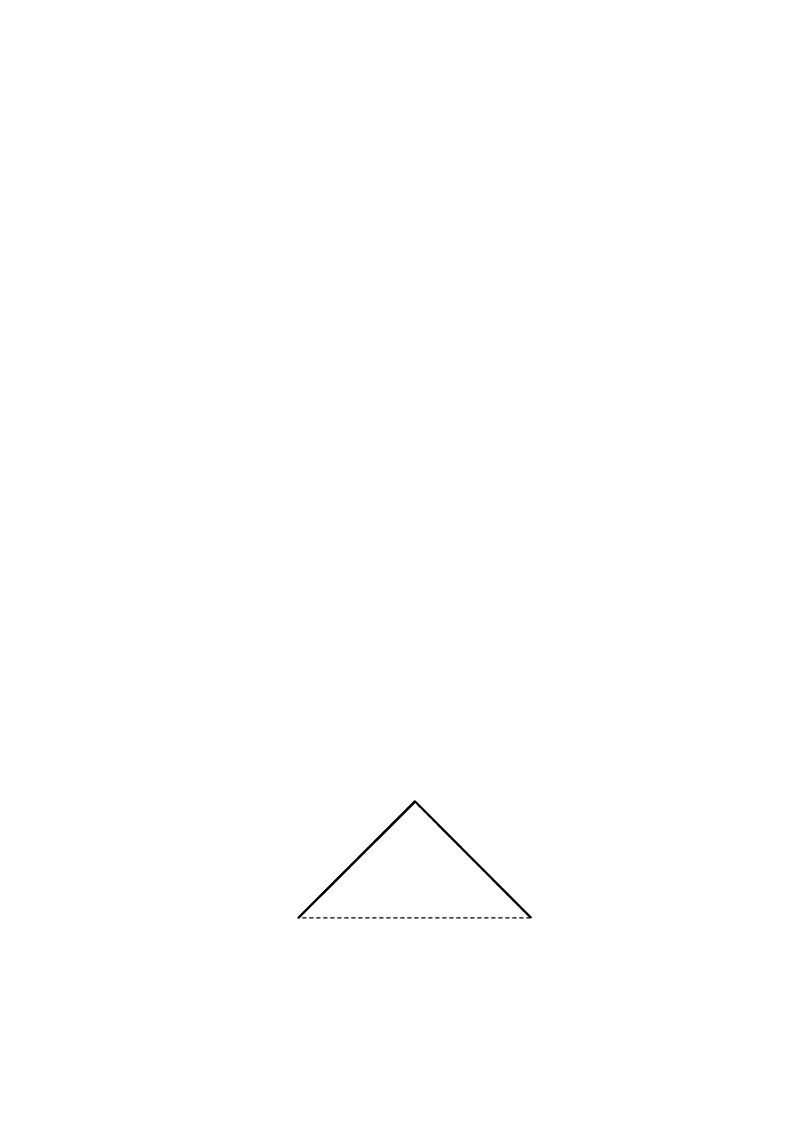

Figura 11 – Paradigma da complexidade

HOMEM

CULTURA

VIDA

NATUREZA

FÍSICA

QUÍMICA

Fonte: Elaborada pela autora

Integrar o homem à sua realidade tem sido um dos principais desafios da

complexidade. Há uma busca constante para vê-lo, não mais como um elemento isolado da

natureza, mas como elemento constituinte e constituído da/pela mesma. Essa possibilidade

demanda novas teorias, não daquelas que recortam e estabelecem muros epistemológicos, mas

teorias que se abrem para a complexidade dessa interação; teorias que permitam introduzir o

cultural nas ciências naturais e o natural nas ciências antropo-culturais (PENA-VEGA, 2005).

Uma vez que o objeto de estudo desse trabalho não possui um recorte definido –

afinal, como estudar a mudança das práticas educacionais apenas pela língua ou pelos

discursos –, buscou-se teorias que se constituem através de uma abertura epistemológica, pela

compreensão do homem não apenas pelo seu aspecto antropológico ou social, mas também

pelo seu aspecto físico e natural. Ou seja, teorias que integrassem os extratos do homem, que

compreendessem a interferência do espaço físico e do biológico na constituição do mesmo,

que estabelecessem um pensamento ecológico complexo por excelência, olhando para o

indivíduo como um todo constituído por inúmeras partes, sem reduzi-lo nem ao todo e nem às

suas partes.

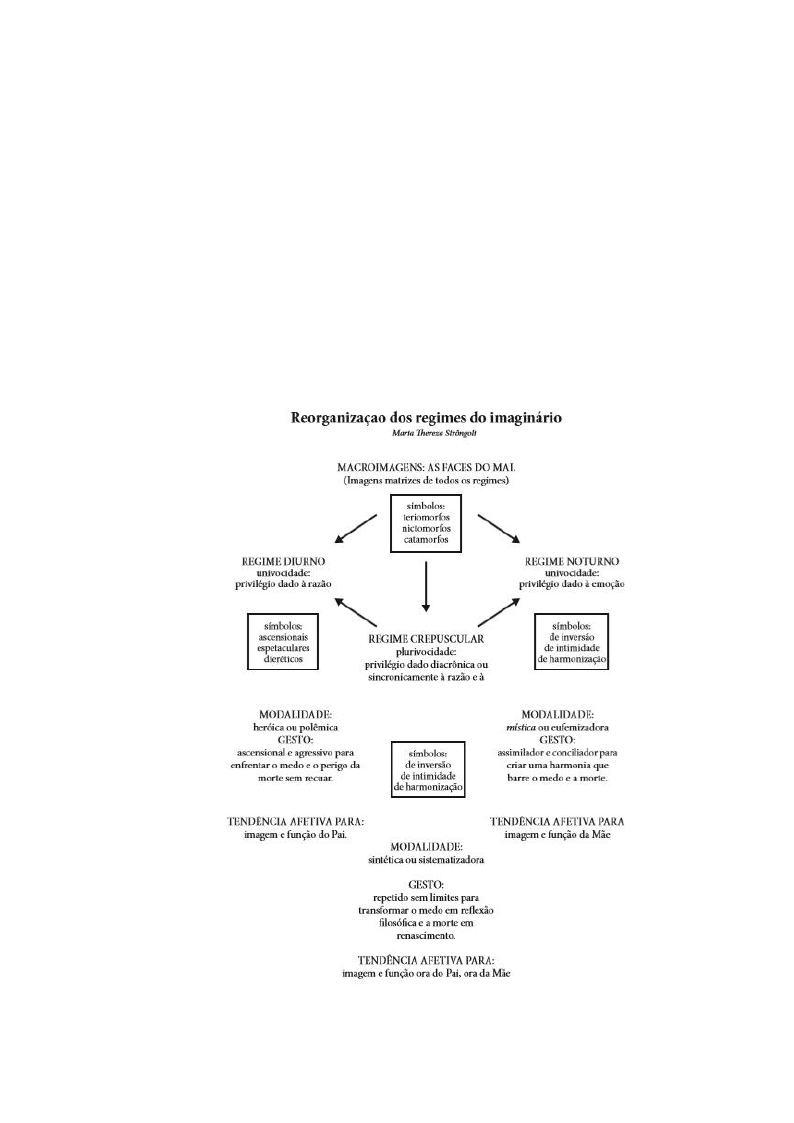

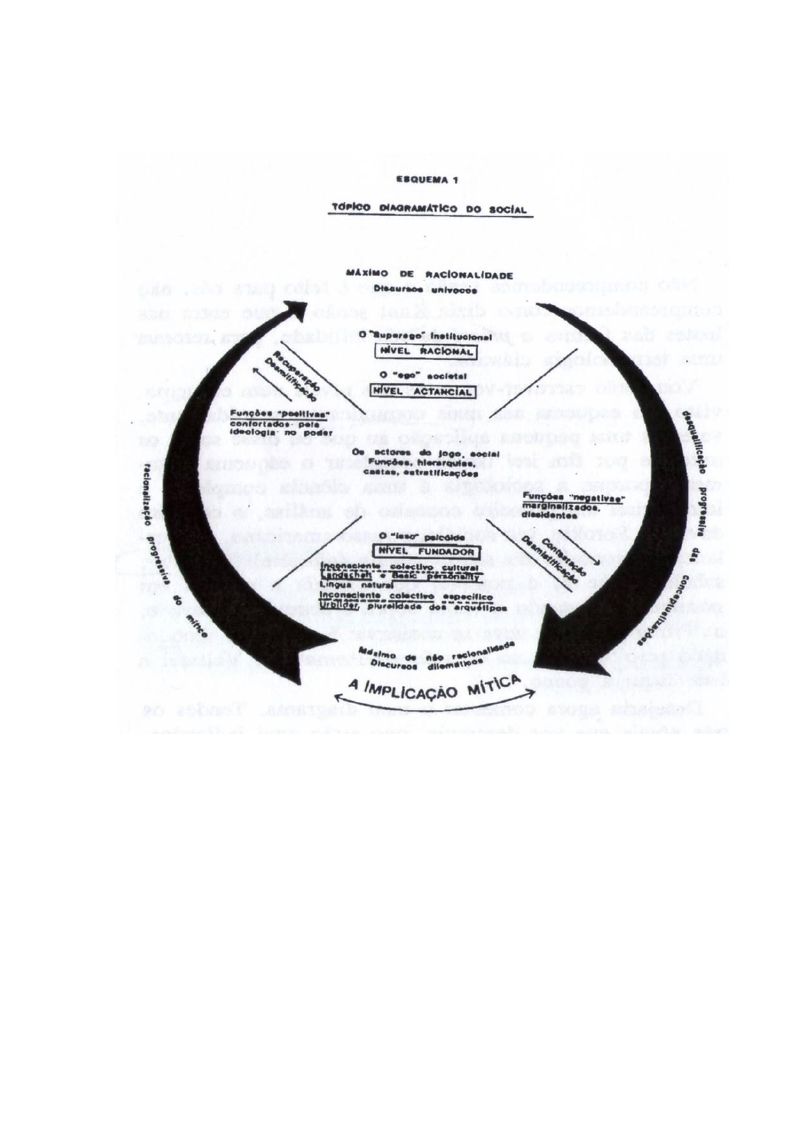

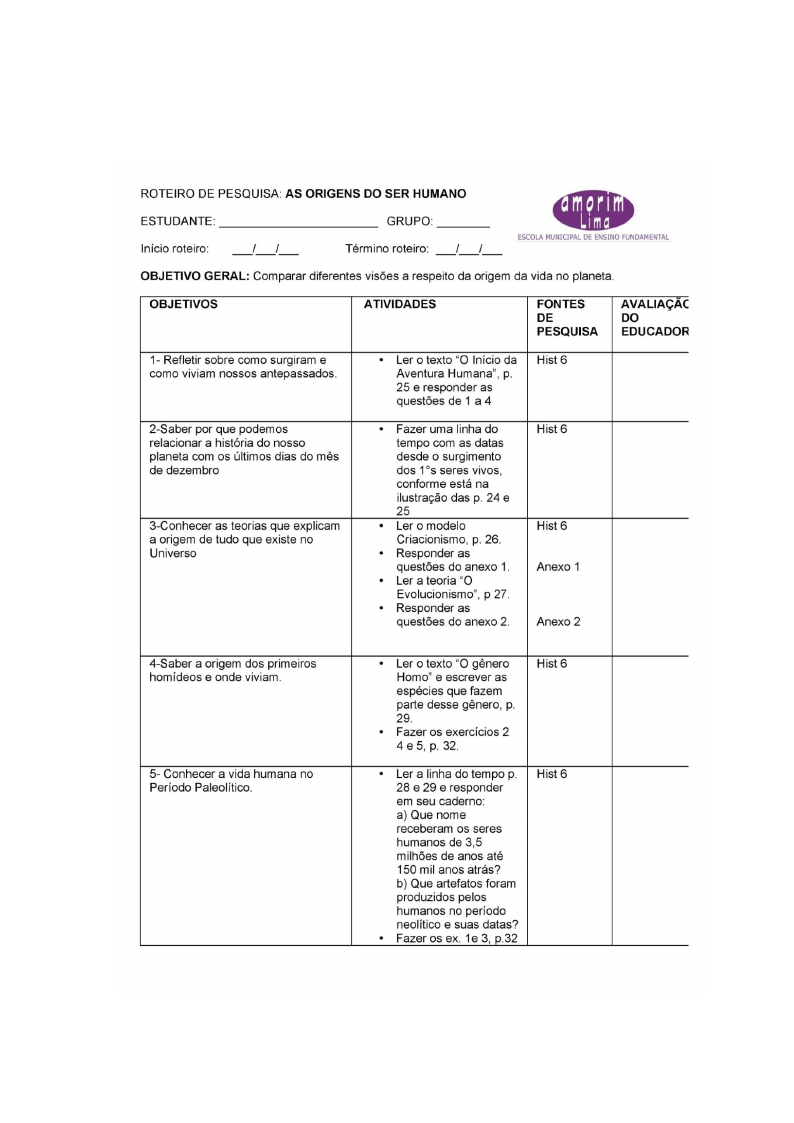

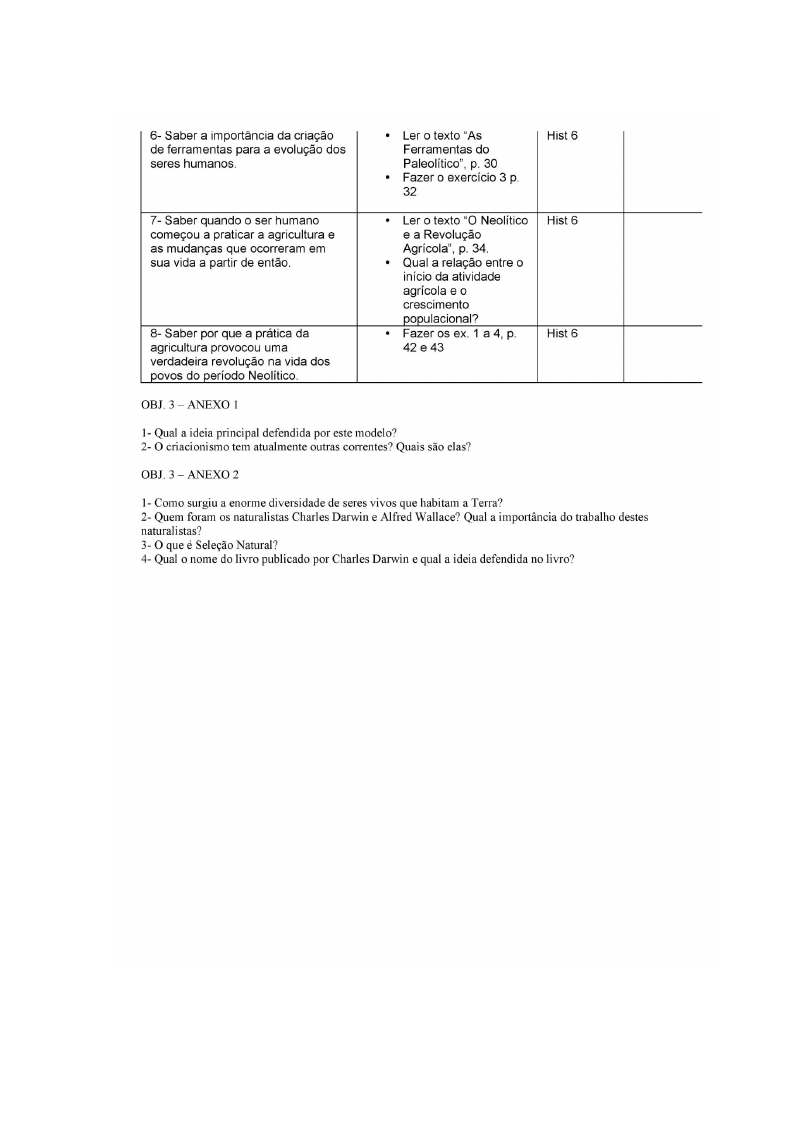

Nesse sentido, utilizaremos como aparato teórico a Ecolinguística e a Antropologia do