Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH

Programa de Doutorado em Ambiente e Sociedade - NEPAM

As Vertentes Terapêuticas em Ilhabela:

Transformações Socioambientais,

Processos Saúde-Doença e Relações Ser Humano-Natureza

Aluna: Silvia Miguel de Paula Peres

Orientadora: Sônia Regina da Cal Seixas

CAMPINAS

Dezembro, 2009

2

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA

BIBLIOTECA DO IFCH - UNICAMP

Por Sandra Ferreira Moreira CRB nº 08/5124

P415v

Peres, Silvia Miguel de Paula

As vertentes Terapêuticas em Ilhabela, SP : Transformações

Socioambientais, Processos Saúde – Doença e Relações Ser

Humano - Natureza / Silvia Miguel de Paula Peres. - - Campinas,

SP : [s. n.], 2009.

Orientador: Sônia Regina da Cal Seixas.

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas,

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

1. Urbanização. 2. Degradação ambiental . 3. Meio

ambiente . 4. Homem-Influência sobre a natureza. 5. Saúde

ambiental. 6. Natureza - Poder de cura. I. Seixas, Sônia Regina

da Cal. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas. III.Título.

Título em inglês: Therapeutic Aspects in Ilhabela, SP : Socio-Environmental

Transformation, Health-Disease Processes and Human

Beings-Nature Relations.

Palavras chaves em inglês (keywords) :

Urbanization

Degration Environmental

Environment

Nature effect of man

Environmental health

Nature - Healing power of

Área de Concentração: Aspectos Sociais de Sustentabilidade e Conservação

Titulação: Doutorado em Ambiente e Sociedade

Banca examinadora:

Daniel Joseph Hogan, Elda Rizzo de Oliveira, José

Geraldo Wanderley Marques, João Luiz de Moraes

Hoeffel, Leila da Costa Ferreira, Paulo Inácio de Knegt

López Prado, Marko Synésio Alves Monteiro.

Data da defesa: 18/12/2009

Programa de Pós-Graduação: Ambiente e Sociedade NEPAM – IFCH

4

Agradecimentos

Aos meus pais, Silvio e Maria Thereza, por tudo, e também, pela paciência, compreensão e

interesse que tiveram durante o período em que desenvolvi este trabalho.

Aos meus irmãos, Alice e Ricardo, pelas conversas e discussões travadas no nosso cotidiano,

provocando uma efervescência que acirrou o desafio intelectual de realizar esta pesquisa.

À minha família inteira, composta de muitos médicos, que me fez questionar, desde o início da

minha vida acadêmica, os limites desta análise sobre doenças.

À minha orientadora, Profa. Dra. Sônia Regina da Cal Seixas, por ter acreditado desde o início

no meu projeto de pesquisa para o doutorado, e por tê-lo compreendido em sua essência.

Também agradeço a sua dedicação durante todos esses anos, em virtude de sempre que

solicitada, não ter poupado esforços para me atender e, acima de tudo, me dando apoio

institucional e muita força, que foram cruciais para o desenvolvimento e conclusão deste

trabalho. Indispensável para a realização das viagens de campo foi o auxílio financeiro

concedido pelo seu projeto “Ambiente, subjetividade e complexidade: um estudo sobre a

depressão no litoral norte paulista” (FAPESP, n. 04/10685-1).

À Profa. Dra. Leila da Costa Ferreira e ao Prof. Dr. Paulo Inácio de Knegt López Prado, pelas

ricas sugestões que fizeram durante o exame de qualificação.

Ao Prof. Dr. José Geraldo Wanderley Marques, por compor a pré-banca, a banca e pela atenção

dispensada à leitura minuciosa desta tese, resultando em contribuições essenciais para o

amadurecimento da sua versão final.

Ao Prof. Dr. João Luiz de Moraes Hoeffel, por compor a pré-banca, a banca e ler a tese com

atenção, mas principalmente, por ter estado sempre onipresente nesses anos de trabalho, me

proporcionando um clima de confiança, amizade e carinho.

À Profa. Dra. Elda Rizzo de Oliveira, por ter sido minha orientadora na iniciação científica e no

mestrado, por já ter me ensinado muito nessa vida, e por me “acudir” até hoje nos momentos em

que as dúvidas conceituais se constituem como obstáculo ao desenvolvimento do raciocínio.

Agradeço-te também por fazer parte da banca examinadora.

Ao Prof. Dr. Daniel Joseph Hogan, por ter aceitado fazer parte da banca de defesa desta tese.

A todos os terapeutas do setor público e privado entrevistados na parte urbanizada de Ilhabela,

que se mostraram prontos para contribuir respondendo com seriedade as questões propostas por

esta pesquisa. Aos terapeutas caiçaras, por terem me ensinado com a maior paciência a sua

lógica singular de interpretação das doenças.

Aos funcionários da Prefeitura de Ilhabela, da Secretaria de Obras, da Secretaria do Meio

Ambiente, da Secretaria da Saúde, do Centro de Apoio Psico-Social e do Programa Saúde da

Família, à Simone (enfermeira da Vigilância Epidemiológica), à Mariana (diretora do cadastro

urbano e receitas da Prefeitura de Ilhabela) e à Carolina (diretora do Parque Estadual de

Ilhabela), que me atenderam e me deram atenção sempre que solicitados.

5

Ao seu Dito Dória (diretor das comunidades tradicionais de Ilhabela), por ter se colocado à

disposição para resolver qualquer problema referente ao trabalho de campo nas comunidades,

também por ter deixado o espaço da sua sala aberto para a realização de algumas entrevistas.

Agradeço-te, principalmente, por ter me levado à primeira viagem ao lado oceânico da ilha

principal e me apresentado aos caiçaras, me abrindo o caminho.

À Milena, querida amiga, que também me auxiliou nas primeiras viagens a campo, ensinando-

me a organizar toda infra-estrutura necessária para a ida às comunidades.

À Marina, amiga de infância, que me ajudou a realizar as traduções para o inglês referentes ao

resumo da tese.

Aos meus alunos e colegas da Faculdade Salesiana Dom Bosco Piracicaba, pelas questões

instigantes do cotidiano da minha prática como professora universitária, que enriquecem o

universo da pesquisa.

A todos os camaradinhas da Escola de Capoeira Raiz de Angola, e ao meu Mestre Zequinha, por

me ensinar a transformar a dor em um instrumento de libertação.

A todos os meus amigos (que são muitos), entre eles Dani Pedroso, Dani Vitti, Julia, André,

Luciana, Helga, Maria Clara, Tubarão, Paulinha, Caio, Wesley, Camila, Mileni, Pingo, Jubileu,

Lampião, Maristela, Milani, David, Marcelo, Andréia, Patrícia, Paula e Lica, pela paciência que

tiveram comigo, pelo ouvido atento aos meus desabafos e por tudo o que passamos juntos nesses

últimos anos, que ressoou em mim num profundo interesse em compreender as complexas

manifestações da natureza humana.

Ao meu amor Rangel, por ser esse companheiro incondicional, que literalmente me tranqüilizou

por estar ao meu lado nos trabalhos de campo e em todas as etapas da elaboração desta tese,

amenizando as pequenas tensões do dia a dia.

À minha amada filha Luna, que ilumina a minha existência desde o seu nascimento, e que me

desafia constantemente a viver e a experimentar um sentimento de identificação com a matriz

criadora.

6

As Vertentes Terapêuticas em Ilhabela, SP:

Transformações Socioambientais, Processos Saúde-Doença e

Relações Ser Humano-Natureza

Resumo

Esta tese discute os processos saúde-doença a partir de enfoques diferenciados, ligados às

vertentes terapêuticas atuantes no município de Ilhabela, SP. A maneira como cada terapeuta

articula o conhecimento adquirido à sua prática de curar, traz a tona a questão da pluralidade

cognitiva, reveladora de heterogêneas dimensões do ambiente incorporadas na saúde. Nesse

aspecto, as vertentes terapêuticas se movimentam no interior de um amplo campo analógico que

emerge das infinitas relações entre o ser-humano e a natureza, buscando soluções e metodologias

das mais variadas para se alcançar a eficácia do tratamento, transcendendo a relação de causa e

efeito linear. A partir do conceito de corporalidade, que remete à concepção do corpo como um

feixe de relações que ultrapassam a cisão natureza/cultura, esta pesquisa se abre para a conexão

do corpo com seu hábitat, pelo conceito de saúde ecossistêmica, buscando integrar à

compreensão da saúde humana, a esfera socioambiental. Almejando contribuir para o debate

aberto pelas discussões atuais em saúde e ambiente, a tese procurou dar conta da elaboração de

uma dimensão orgânica – traduzida pelos processos históricos de urbanização e de degradação

ambiental em Ilhabela, associados aos padrões saúde-doença mais evidenciados no município –

até alcançar a dimensão simbólica – que remete às analogias recuperadas pelas diferentes

vertentes terapêuticas – para, dessa maneira, pensar os processos de cura como resultado de uma

interação saudável do ser humano com seu meio, abrindo perspectivas para a discussão da

sustentabilidade a partir desses pressupostos.

Palavras-chave: processos saúde-doença; vertentes terapêuticas; urbanização; degradação

socioambiental; sistemas de cura; pensamento analógico; sustentabilidade.

7

Therapeutic Aspects in Ilhabela, SP:

Socio-Environmental Transformation, Health-Disease Processes and

Human Beings-Nature Relations

Abstract

This thesis discusses the processes of health and disease from different methodological

approaches related to therapeutic aspects in Ilhabela, SP. The way each therapist articulates their

knowledge to their practice of healing, brings up the question of cognitive diversity, evidence of

heterogeneous dimensions of the environment in health. The therapeutic aspects move within a

broad field that emerges from the analog infinite relations between human beings and nature,

looking for solutions to a variety of methodologies to achieve the effectiveness of treatment,

going beyond the relationship of cause and linear effect. Based on the concept of corporality,

which refers to the conception of the body as a series of relationships that go beyond the

separation of nature/culture, this research opens the connection to the body with its habitat, the

concept of ecosystem health, seeking to integrate the understanding of human health, the socio-

environmental sphere. Willing to contribute to the debate initiated by the current discussions in

health and environment, this thesis was focused for the development of an organic dimension -

translated by historical processes of urbanization and environmental degradation in Ilhabela,

associated with health and disease patterns more evident in the city - to reach the symbolic

dimension - referring to the analogies recovered by the different therapeutic elements- in this

way, think the healing process as a result of a healthy interaction of human beings and their

environment, opening up the discussion of sustainability from these assumptions.

Key words: health-disease processes, therapeutic aspects, urbanization, socio-environmental

degradation, healing systems, analogical thinking, sustainability.

8

Sumário

I. Introdução

10

II. A Questão do Adoecer Humano e das Terapias de Cura

13

III. Objetivos

15

IV. Hipótese

15

V. Justificativa

16

VI. Bases Teóricas

17

VII. Metodologia

20

VIII. Os Entrevistados

21

IX. Operadores Cognitivos

26

Capítulo 1 – A História de Ilhabela e seus Desdobramentos

29

1.1 Memórias

29

1.2 O Início da Colonização

32

1.3 A Cultura Caiçara

37

1.4 A Constituição do Parque Estadual de Ilhabela

42

1.5 O Turismo e o Processo de Urbanização do Litoral Norte

46

1.6 As Conexões entre a Saúde e o Ambiente

57

1.7 Considerações

70

Capítulo 2 – A Pluralidade dos Ambientes Terapêuticos e a

73

Saúde da População

2.1 Os Diferentes Ambientes Terapêuticos

82

2.1.1 O Sistema Público

83

2.1.2 O Sistema Privado

87

2.1.3 O Sistema Popular

89

2.1.4 O Debate Atual e as Ofertas em Saúde

93

2.2 Os Terapeutas como Migrantes

94

2.3 A Percepção sobre as Mudanças Ambientais

99

2.4 Os Indicadores e as Representações de Doenças

107

2.5 Considerações

130

Capítulo 3 – O Adoecer nas Diferentes Vertentes Terapêuticas: 133

A Riqueza das Analogias

3.1 As Analogias do Lado Urbanizado

135

3.2 As Medicinas Caiçaras

159

3.2.1 As Conexões entre o Mundo Natural e o Sobrenatural

174

9

3.3 As Relações Afetivas com o Ambiente Construído:

190

A Questão da Eficácia Terapêutica

3.4 As Interações entre os Sistemas e os Problemas enfrentados:

199

Perturbações que Afetam a Organização da Estrutura

3.4.1 Os Itinerários Terapêuticos e Algumas Estórias que Fogem 213

dos Padrões Convencionais

3.5 As Vertentes Terapêuticas na Perspectiva da Sustentabilidade 218

3.6 A Saúde na Perspectiva da Integração com a Natureza

228

3.7 A Pluralidade Terapêutica e a Desordem das Estruturas

232

Considerações Finais

236

Referências Bibliográficas

242

Anexo

255

TABELAS

Tabela 1: Entrevistas de Campo - Ilhabela (2006, 2007, 2009)

24

Tabela 2: População Residente nos Municípios do Litoral Norte

48

Tabela 3: Abastecimento de água – Nível de Atendimento (Em %)

55

Tabela 4: Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (Em %)

55

Tabela 5: Ofertas em Saúde – Ilhabela – 2008

94

Tabela 6: Doenças Referidas em Ilhabela

109

Tabela 7: Vigilância Epidemiológica (2006)

112

Tabela 8: Doenças mais Citadas nas Entrevistas de Campo

129

Tabela 9: As Diferentes Causalidades das Doenças

137

Tabela 10: Conhecimento Medicinal dos Caiçaras

189

FIGURAS

Figura 1: Mapa de Ilhabela

30

Figura 2: Habitações do Bairro Barra Velha

52

Figura 3: Área de Risco do Bairro Barra Velha

52

10

I. Introdução

O adoecimento humano é um tema que vem sendo cada vez mais discutido pela literatura

científica atual, quando esta se propõe a explorar os impactos ambientais da vida moderna.

Estudos vêm mostrando a estreita correlação entre o aumento da poluição e da degradação dos

ambientes associados à piora dos indicadores de doenças nas diversas sociedades.

O movimento ecológico também tem contribuído bastante para o desenvolvimento desta

perspectiva de análise, quando chama a atenção para as relações entre o ser humano e seu hábitat,

que podem tanto levar a saúde quanto produzir doenças (MINAYO & MIRANDA, 2002;

CASTRO et al, 2003; AUGUSTO, 2006; FREITAS & PORTO, 2006).

Evidências empíricas indicam que os processos de urbanização a que as cidades estão

sendo submetidas, associados ao aumento das atividades industriais, vêm gerando a

contaminação e a destruição dos ecossistemas, as mudanças climáticas globais, secas e enchentes,

incêndios florestais, desertificação, como também a perda da qualidade de vida. Em outras

palavras, a exposição aos agentes nocivos gerados pelas atividades antrópicas vem produzindo

doenças e desequilíbrios tanto individuais, sociais, quanto ambientais, oriundos da degradação da

biosfera. (BUTTEL, 2000; CASTRO, 2003; AUGUSTO, 2006; FREITAS & PORTO, 2006).

Ao mesmo tempo, as publicações mais recentes (CASTRO, 2003; AUGUSTO, 2006;

FREITAS & PORTO, 2006; SABROZA, 2007) vêm apontando que os padrões epidemiológicos

têm expressado aspectos ligados ao meio onde os organismos vivem e se relacionam, criando

contextos que singularizam os quadros de adoecimento de acordo com os padrões de organização

do ambiente onde vivem os diferentes grupos populacionais. Sendo assim, as características

territorial, ecossistêmica, socioeconômica e cultural são dimensões importantes que estão sendo

incorporadas na avaliação da susceptibilidade e da predisposição a certas doenças, ou seja, as

pessoas manifestam pelas doenças que as acometem, as situações de risco decorrentes dos

processos de uso e ocupação vividos por determinada região (AUGUSTO, 2006).

Nessa discussão, a Sociologia Ambiental também se constituiu como um corpo teórico

que vem denunciando os efeitos das atuais relações tecidas entre o ser humano e a natureza. A

partir da constatação de que o aumento das atividades industriais tem causado intensa degradação

dos recursos naturais, abriu-se um campo para o questionamento das posições individuais a

respeito das mudanças ambientais, pela abordagem construcionista. Nesta abordagem, reconhece-

11

se que a realidade da degradação é o foco de muitos estudos técnicos e científicos, no entanto, as

representações individuais também estão sendo incluídas na construção de um diagnóstico que

leve em consideração a opinião dos diferentes atores envolvidos, por contemplarem percepções

que, quando vistas conjuntamente ao conhecimento especializado, constroem uma realidade mais

complexa e abrangente, por englobar diferentes aspectos a respeito dos problemas ambientais

enfrentados (HANNIGAN, 1997; BUTTEL, 2000; 2001). Para Hannigan (1997), os problemas

ambientais são representações construídas em instâncias de várias ordens, no interior de um

processo dinâmico que articula as esferas públicas e privadas da vida social (HANNIGAN,

1997).

Reconhece-se dessa maneira, que a visão construcionista contribui para que o

conhecimento se abra para perspectivas polissêmicas1 da realidade, buscando integrar as

diferentes percepções e estórias a uma leitura dos problemas mais próxima dos contextos locais.

Almejando colaborar para o debate aberto pelas discussões atuais em saúde e ambiente,

esta tese procura discutir os processos saúde-doença a partir de enfoques diferenciados, ligados às

diferentes vertentes terapêuticas atuantes no município de Ilhabela, São Paulo. Nesse aspecto, a

pesquisa se abre ao questionamento das rupturas das relações ser humano – natureza, que criam

representações singulares sobre o ambiente e constroem diferentes caminhos que levam à eficácia

ou não dos tratamentos das doenças, estes últimos, vistos como processos relativos e localizados.

As vertentes terapêuticas são identificadas nesta tese como as linhas ou correntes de

pensamento que orientam as diferentes práticas de cura. A maneira como cada terapeuta articula

seu conhecimento adquirido a sua arte de curar, associada a sua percepção singular de doença,

pode levar a questionamentos interessantes a respeito das diferentes dimensões do ambiente

incorporadas na saúde.

Nesse contexto, há perguntas que atravessam o trabalho como um todo: Qual é o

significado de adoecimento e de saúde para os diversos terapeutas atuantes em Ilhabela? A perda

da qualidade ambiental da região que essas pessoas vivem e a consequente alteração no cotidiano

de suas vidas são aspectos considerados nos tratamentos das doenças? Como articular a dimensão

orgânica (biológica, ambiental) à dimensão simbólica para se compreender o processo terapêutico

sob diferentes óticas?

1 A visão polissêmica é referente a um conjunto de significados atribuídos à realidade, ao ambiente, que estão relacionados à

história e ao contexto dos lugares e das pessoas.

12

A escolha de Ilhabela está inserida na constatação de que o município possui

particularidades relevantes em relação às transformações socioambientais recentes, advindas da

constituição do município em uma Unidade de Conservação, do turismo desordenado e do uso e

ocupação do solo que impõe aos moradores situações bastante singulares em relação ao seu viver

cotidiano. Durante a realização da pesquisa “Ambiente, subjetividade e complexidade: um estudo

sobre depressão no litoral norte paulista” (FAPESP, n. 04/10685-1), coordenada por Barbosa

(2007), foi realizada uma intensa observação sistemática, na qual foi possível identificar que

fatores objetivos da realidade do litoral norte estavam ocasionando desequilíbrios no plano da

subjetividade humana.

Neste projeto, a autora analisa as recentes transformações ambientais que a região do

litoral norte vem sofrendo, e que podem ser expressas pela perda de referências importantes para

a população nativa (caiçaras) e pelos demais moradores em relação à natureza, o aumento

progressivo e desordenado do turismo local e um significativo aumento populacional

(BARBOSA, 2007). De acordo com a autora, esse crescimento populacional suscita vários

problemas locais, tais como saneamento básico inadequado e moradia, por exemplo, decorrentes

do intenso processo de urbanização a que a região vem sendo submetida, promovendo pressões

sobre os recursos naturais disponíveis e comprometendo desse modo a sua conservação.

Por outro lado, na análise empreendida foi detectado um número expressivo de usuários

de serviços públicos de saúde que possuem diagnóstico de depressão, permitindo supor, segundo

Barbosa (2004a e 2007) que exista uma relação direta entre as transformações socioambientais da

região e a saúde dos moradores. Para ela, a vida cotidiana dos indivíduos está se tornando cada

vez mais complexa, na medida em que as pessoas vêm enfrentando desafios e medos ligados às

transformações decorrentes do (intenso) modelo de desenvolvimento assumido pela sociedade

globalizada. Augusto (2006) também ressalta que o perfil epidemiológico atual tem mostrado que

o Brasil apresenta doenças intimamente relacionadas à urbanização e a industrialização, que

impõem novos comportamentos e padrões de consumo à sociedade, e têm levado à configuração

de situações de exclusão e segregação socioeconômica refletidas em ambientes extremamente

degradados.

As estratégias de sobrevivência traduzidas pela procura por emprego, por melhores

condições de moradia, por serviços médicos, por escola, os conflitos ligados à produção e

reprodução do modo de vida, o medo da violência, todos esses fatores são, na opinião de Barbosa

13

(2007), Augusto (2006) e de muitos outros autores da Antropologia e da Sociologia (OLIVEIRA,

1998, 2007; BUCHILLET, 1991; LANGDON, 1995; ZÉMPLÉNI, 1994; LUZ, 1988, 2000,

2005; MINAYO, 2008) como uma teia que invade a subjetividade individual e, com isso, altera a

integridade física e mental dos seres humanos, transcendendo essa dualidade e manifestando-se

na forma de doenças (PERES, 2003, 2005).

II. A Questão do Adoecer Humano e das Terapias de Cura

Para trabalhar a realidade de Ilhabela, as abordagens em saúde-doença presentes nas

Ciências Sociais serão utilizadas. Nesse aspecto, estudos de antropólogos em outros grupos

culturais privilegiaram a análise das relações existentes entre ordem social, ordem biológica e

ordem do mundo. O adoecer foi tomado como representação simbólica da vida em relação social,

e sua coerência foi também encontrada no âmago da realidade sociocultural das pessoas

(BUCHILLET, 1991; ZÉMPLÉNI, 1994; LANGDON, 1995).

Do mesmo modo, é possível conceber o adoecer em sociedades contemporâneas para

além do domínio do biológico, na medida em que este pode ser articulado a outros âmbitos da

vida do ser humano, visto como um corpo simbólico, metafórico, que expressa as relações com o

meio ambiente, com a sociedade e com a sobrenaturalidade, que corresponde às crenças de cada

um (PERES, 2004; OLIVEIRA, 2007).

Como articular essas esferas para pensar a relação entre as dimensões socioambientais, o

organismo humano e as representações simbólicas dos diferentes terapeutas atuantes em Ilhabela?

Como elaborar a co-relação entre os intensos processos de degradação ambiental e a produção

das doenças neste município? Como o ambiente construído pode propiciar a existência de

diferentes vertentes terapêuticas? Como efetivamente as diversas terapias estão presentes para

além das instituições públicas de Ilhabela e para além de seu próprio âmbito epistemológico?

Como as diferentes vertentes terapêuticas podem contribuir para a transcendência das relações de

causalidade lineares, presentes tanto no setor da saúde quanto nas interpretações dos problemas

ambientais? E por fim, seria possível pensar a sustentabilidade ambiental por meio das

contribuições terapêuticas dos atores que vivem em Ilhabela?

A partir das pesquisas realizadas sobre causalidade e eficácia de cura, pluralismo e

itinerário terapêutico como em Augé (1974), Buchillet (1991), Zémpléni (1994), Langdon (1995),

Peres (2003, 2004, 2005) e Oliveira (1998, 2007), ora pela ótica da Antropologia da Doença

14

(francesa), ora pela Antropologia Médica Americana, ora pela Antropologia Simbólica (também

norte-americana) – embora as três construam horizontes cognitivos diferentes – é possível notar

uma convergência existente entre as mesmas e alguns pressupostos da presente pesquisa, por

exemplo, a própria concepção do corpo representando um feixe de relações que ultrapassam a

cisão natureza/cultura. Essa idéia abre-se para a conexão do corpo com o seu meio, ou com o seu

hábitat, configurando interpretações de doenças ligadas a uma visão ampla de ambiente.

Levando em consideração essa abertura, o ambiente de Ilhabela está sendo representado

nesta tese em três visões distintas e complementares:

O primeiro aspecto corresponde à sua dimensão biofísica e ecológica, presente em um

município insular que abriga uma extensa Unidade de Conservação com ricos ecossistemas.

Nesse caso, os processos saúde-doença serão investigados no que tange à ligação direta com as

transformações socioambientais sofridas desde as primeiras explorações econômicas coloniais até

as mais atuais, ligadas ao turismo e à urbanização.

O segundo diz respeito ao seu significado socialmente construído e apropriado pelos

terapeutas, analisado juntamente a articulação de diferentes epistemologias e tratamentos situados

no interior destas relações materiais, possibilitando uma discussão a respeito da saúde

ecossistêmica que leve em conta a contribuição dos diferentes saberes na elaboração de entradas

para se alcançar a re-ligação do ser humano ao seu ambiente reconstruído de maneira mais

saudável e sustentável.

O terceiro aspecto é referente à dimensão antropológica do ambiente, ligado às diversas

representações de natureza, de doenças e de cura, ou seja, que lógica simbólica é subjacente às

articulações dos terapeutas? Nesse ponto, as diferenças culturais entre os entrevistados revelarão

o alcance das conexões analógicas realizadas por eles no processo terapêutico, ou seja, a

pluralidade cognitiva levando a diferentes associações entre as dimensões sobrenaturais do

mundo e as dimensões orgânicas do ser. Essa abordagem é importante para se pensar a natureza e

a eficácia terapêutica de várias maneiras, num horizonte ampliado pelo reconhecimento de

saberes que nem sempre são valorizados nos meios acadêmicos, como o saber medicinal dos

caiçaras de Ilhabela.

O presente estudo trabalha com paradigmas que estão se ampliando e conduzem a

enxergar o corpo e a natureza como sistemas análogos, já que interagem. Os sintomas físicos e

biofísicos manifestam, entre outras leituras, o impacto que as transformações da vida moderna

15

estão exercendo na saúde dos organismos e dos ecossistemas. Nesse aspecto, as vertentes

terapêuticas ajudam a trazer à tona questões e co-relações que correspondem as diferentes

maneiras de o ser humano interagir e representar o ambiente. Elas seriam como um veículo para

se pensar a conservação ambiental por meio do tratamento das doenças decorrentes da

degradação. Logo, as interpretações das heterogêneas vertentes terapêuticas atuantes em Ilhabela,

justificam-se como um campo de investigação que poderá contribuir para a reflexão acerca das

diversas manifestações da relação entre o ambiente e a sociedade.

III. Objetivos

O objetivo principal desta tese é o de elaborar um caminho que parte da dimensão

orgânica – traduzida pelos processos históricos de urbanização e de degradação ambiental de

Ilhabela associados aos padrões saúde-doença mais evidenciados no município - até alcançar a

dimensão simbólica - que remete à pluralidade cognitiva representada pelas diferentes vertentes

terapêuticas – para, dessa maneira, pensar os processos de cura como resultado de uma interação

saudável do ser humano com seu meio, abrindo perspectivas para a discussão da sustentabilidade

a partir desses pressupostos.

Busca-se avaliar também em que medida as diferentes vertentes terapêuticas contribuirão

para a reflexão acerca das relações de causalidade que envolve tanto as doenças humanas quanto

os problemas ambientais, verificando se as propostas e as soluções de cada ator abrirão

perspectivas para se pensar a conservação de Ilhabela a partir de várias representações e

apropriações do ambiente.

IV. Hipótese

A história de Ilhabela possui muitas semelhanças em relação aos demais municípios

brasileiros, mas também algumas diferenças, permitindo abrir espaços para análises que transitem

entre a dimensão orgânica e a simbólica. Sua totalidade é representada por dois lados

diferenciados: o lado urbanizado, voltado para o canal de São Sebastião e totalmente dependente

do turismo de alto padrão, e o lado oceânico, que abrange mais de 80% do seu território por

pertencer ao Parque Estadual, composto por uma floresta de mata atlântica remanescente e pelas

comunidades dos caiçaras, estas com acesso quase exclusivamente por via marítima.

Como a economia de Ilhabela é sustentada pelo turismo, este município atrai um número

16

grande de migrantes, e curiosamente, muitos deles, são terapeutas na área da saúde vinculados às

chamadas medicinas alternativas2, que para lá se deslocam em busca de melhor qualidade de vida

e, também, de clientela. As consequências da urbanização da ilha principal também têm levado

ao aparecimento de doenças, que se colocam frente aos terapeutas como desafios, convidando-os

a articular diferentes metodologias na busca por remédios e por soluções para dar conta das

enfermidades intimamente relacionadas ao ambiente degradado.

Por essas considerações, pressupõe-se como hipótese que diferentes relações

socioambientais estão sendo construídas no contexto histórico-econômico atual de Ilhabela, a

partir de aspectos da realidade que não são totalmente excludentes. Um ambiente que se

transformou e atualmente atrai uma quantidade significativa de migrantes e turistas, manifestará

estórias terapêuticas diferenciadas.

V. Justificativa

No lado urbanizado, pode-se perceber uma enorme variedade de terapeutas que trabalham

com correntes heterodoxas das suas áreas profissionais e que migraram para Ilhabela, entre outros

motivos, para conseguirem maior adesão da sua forma de tratar as patologias entre os turistas de

final de semana e de temporadas. Alguns desses atores já se inseriram nos Programas de Saúde da

Família, trabalhando como clínicos nos centros de saúde pública, e como alternativos em

consultórios privados (essa dualidade não é tão definida na prática). Ao mesmo tempo, em

Ilhabela ainda existe um conhecimento antigo, que sobrevive nas comunidades dos caiçaras, que

manifestam uma compreensão da natureza, da fauna e da flora refletida em uma rica simbologia

dos processos terapêuticos. No entanto, esse conhecimento está em vias de se extinguir, pois lá o

modelo biomédico está avançando cada vez mais como solução recorrida pelos caiçaras nos

momentos de enfermidade.

Devido à percepção da existência de uma pluralidade cultural muito grande, optou-se pela

investigação das diferentes vertentes terapêuticas atuantes no município, para que a reflexão em

torno do adoecimento humano e suas relações com o ambiente caminhem por trilhas

multidisciplinares, construídas por encadeamentos causais mais flexíveis e originais, que

2 Medicinas alternativas são representadas por um conjunto de vertentes terapêuticas que obedecem a lógicas de pensamentos

diferentes daqueles determinados pelos parâmetros científicos da medicina biomédica. Algumas delas manifestam raízes

milenares, tais como a medicina chinesa, indiana, indígena e africana, aproximando influências tradicionais e populares em

processos facilmente apropriados pela população urbana (LUZ, 2005).

17

evidenciem novos aspectos das relações entre a natureza e a cultura e que contribuam para a

conservação ambiental.

Ao contrário de um caminho de disjunções, este trabalho tenta unir as diferentes práticas

de cura, para assim avançar em uma interpretação mais condizente com a multiplicidade das

causas que atuam no adoecimento e dos âmbitos socioambientais que o envolvem. A

modernidade impõe hoje a necessidade de se resgatar a diversidade cognitiva dos saberes e das

compreensões de ambiente, para que se aceite o processo de restabelecimento da saúde sob várias

óticas, sem determinismos ou certezas epistemológicas.

VI. Bases Teóricas

Pensar tudo isso de maneira multidisciplinar, respondendo às indagações considerando o

diálogo entre as ciências naturais e as ciências humanas também se configura como propósito

desta pesquisa. As reflexões expostas serão contextualizadas, ou seja, serão relacionadas à

dimensão histórica real que envolveu os processos de degradação socioambiental sofrido pelo

município, inserido no contexto da região do litoral norte.

A partir desse diálogo, busca-se então compreender as vertentes terapêuticas como

saberes que estão inseridos nos sistemas de saúde de Ilhabela3, compondo a sua estrutura. A

estrutura será pensada inicialmente como um modelo formal (LÉVI-STRAUSS, 1996), ou seja,

uma totalidade organizada pelas relações entre os sistemas, que se operacionalizam pelas

instituições e seus atores sociais, em um movimento dinâmico de atualização dessas relações.

Partindo de Lévi-Strauss (1996), o conceito de estrutura é primeiramente pensado como

modelo formal que ajuda a compreender: a) as analogias presentes nos saberes dos entrevistados,

advindas de diferentes ambientes; b) a constituição dos saberes como vertentes, que constroem

suas categorias de análise, assim como de doença, a partir de determinados contextos, que não

são apartados uns dos outros, mas dialogam e interagem; c) que há uma relação cognitiva

permanente entre indução e dedução; d) o ser humano e a natureza como entidades

transcendentes, isto é, compostos por materialidade e indagações do espírito (LÉVI-STRAUSS,

1996: 316). Esta operacionalização já foi realizada por Oliveira (1983) primeiramente em sua

dissertação de mestrado, que explora o universo simbólico e a prática das benzedeiras de

3 Os sistemas de saúde são representados nesta tese pelo setor público, pelo setor privado, e pela medicina popular dos caiçaras

em Ilhabela.

18

Campinas (SP), assim como também está presente em trabalhos mais recentes da mesma autora

(OLIVEIRA, 2007), ampliados pela perspectiva da Antropologia do Imaginário. Peres (2003)

trabalhou essa perspectiva em seu mestrado, ao estudar as relações entre a homeopatia e o

pensamento analógico na cidade de Piracicaba (SP), realizado sob a orientação de Oliveira (1983,

1998, 2007).

Para Lévi-Strauss, a estrutura deve ser entendida como um modelo que parte das relações

sociais, não devendo ser confundida com as próprias relações (LÉVI-STRAUSS, 1996), que seria

um meio pelo qual o pesquisador alcança a lógica profunda de uma determinada sociedade, isto é,

os princípios simbólicos que a estruturam, que atuam sobre as instituições. Sendo assim, a visão

estrutural de Lévi-Strauss permite entender a organização das lógicas simbólicas nas quais os

diferentes saberes terapêuticos realizam suas intervenções, em espaços determinados (as

instituições) e por meio dos atores sociais, que são sujeitos concretos em ação. Também permite

interpretar as relações entre os terapeutas e os sistemas de saúde atuantes em Ilhabela.

Godelier (1981) amplia esta discussão quando mostra que as contradições sociais são

partes dos sistemas, e interferem incessantemente sobre a totalidade e a organização da estrutura.

Essa questão pode ser operacionalizada na dimensão real, pelo fato de ter sido constatado no

trabalho de campo em Ilhabela o uso paradoxal de abordagens alternativas pelos terapeutas nos

centros de saúde pública, evidenciando que a pluralidade paradigmática está presente nos

sistemas que configuram as diferentes representações sobre o adoecimento. Para Godelier, as

relações entre o ser humano e o seu contexto são sempre contraditórias, heterogêneas, e as

representações sobre a realidade nascem dessas diferenças, assim como das idiossincrasias:

“O que distingue estas representações umas das outras não é somente o conteúdo de idéias,

mas uma relação diferente com a ordem social existente, uma relação que nasce das

contradições que caracterizam o funcionamento desta ordem” (GODELIER, 1981: 192).

Assim, quando se realiza a mediação entre o conceito de estrutura como modelo formal e

o de contradições (interagindo como instrumento atualizador da dinâmica estrutural) à discussão

do adoecer, percebe-se o paralelismo na coexistência dos sistemas públicos de saúde

(representantes supostamente da medicina biomédica em Ilhabela), dos sistemas privados

(representantes tanto da medicina biomédica quanto dos saberes alternativos), e dos sistemas

populares (representados aqui pelo conhecimento dos caiçaras), todos convivendo e atuando em

19

um mesmo espaço social, em um mesmo ambiente de interações e intersecções, ou seja, os

diferentes saberes não se encontram totalmente isolados e não se excluem.

Em síntese, constitui-se como base teórica a compreensão das diferentes vertentes

terapêuticas de Ilhabela em suas interações com o ambiente e a sociedade, inicialmente no

interior da visão estrutural clássica presente em Lévi-Strauss (1996). Posteriormente, será

realizado o diálogo com a visão estrutural e sistêmica presente na Ecologia (RAPPORT,

COSTANZA e McMICHAEL, 1998; COSTANZA, 2003; CABRITA, 2003) e na Antropologia

(OLIVEIRA, 2007), para que se alcance a perspectiva da saúde ecossistêmica, como um aporte

teórico que permita a reflexão a respeito da possibilidade de se criar uma relação análoga entre o

indivíduo e o meio ambiente.

Buttel salienta que os impactos da relação recíproca entre o meio ambiente e a sociedade

se situam para além das fronteiras políticas e “ocorrem numa variedade de níveis que vão do

local ou regional até o global” (BUTTEL, 2001: 13). Para Hannigan, os conceitos de natureza,

de ecologia e de conhecimento ambiental são socialmente concebidos, e justamente por isso,

passam por fusões e transformações, variando de acordo com o tempo, com a história e com o

contexto social em que se constroem essas definições. Em suma, os autores enfocam que a

natureza ou o meio ambiente são visões de mundo construídas pelos seres humanos e, por isso,

são suscetíveis a mudanças (HANNIGAN, 1997).

Pensando por esta lógica, considera-se que as contradições, os paradoxos e as

descontinuidades presentes nas relações terapêuticas podem ser interpretados como fatores de

perturbação e de mudança da dinâmica estrutural, os quais evidenciam as realidades que os atores

se defrontam, tais como os problemas sociais, as condições institucionais e ambientais que

envolvem o processo terapêutico.

Ainda assim, as vertentes terapêuticas serão avaliadas como saberes que podem contribuir

para a conservação da natureza, vista de modo ampliado pelas singularidades apresentadas. Nesse

raciocínio, os processos formadores da consciência humana que guardam não apenas uma relação

com os fenômenos considerados de ordem física (tais como o corpo visto como uma entidade

orgânica ou essencialmente biológica e a degradação ambiental, vista pelo aspecto biofísico, por

exemplo), mas também com os considerados de ordem metafísica (sofrimento psíquico,

representações simbólicas), serão articulados.

20

VII. Metodologia

Durante o período de julho de 2006 a janeiro de 2009 foram realizadas quatro viagens a

campo que compreendeu em 68 dias de trabalho. No lado urbanizado de Ilhabela, primeiramente

coletou-se dados documentais e históricos, por meio de visitas periódicas à biblioteca municipal.

Posteriormente, foram realizadas visitas à Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras e Secretaria

do Meio Ambiente, assim como visitas às unidades básicas de saúde do Programa Saúde da

Família (PSF) e também ao Centro de Apoio Psico-Social (CAPS), conforme ensina a tradição

antropológica. Os materiais obtidos permitiram não só a elaboração da história de Ilhabela, como

também a interpretação do seu momento atual, por meio da análise dos projetos recentes que

envolvem o planejamento urbano, a conservação ambiental e a saúde da população.

Visando alcançar também as representações dos diferentes terapeutas atuantes em

Ilhabela, fez-se a opção por uma metodologia qualitativa, viabilizada por entrevistas de campo

semi-estruturadas. A intenção foi selecionar atores com formações heterogêneas, que mostrassem

o alcance da diversidade dos saberes, assim como das inter-relações presentes entre os diferentes

sistemas de saúde (público, privado e popular), para que fosse possível realizar um diálogo

aberto, que possibilitasse entradas para se pensar a sustentabilidade local.

Nesse contexto, tanto os terapeutas da parte urbanizada, quanto os terapeutas caiçaras do

lado oceânico, foram convidados a participar de entrevistas gravadas (ou não). A preocupação foi

criar um ambiente propício para que os entrevistados se sentissem à vontade para explanar suas

crenças e experiências a respeito dos processos saúde-doença e das suas práticas de cura. Nesse

aspecto, as entrevistas não foram idênticas, ou seja, apesar de existirem questões previamente

elaboradas, os entrevistados falaram livremente a respeito do que mais se familiarizavam, no

interior das próprias experiências de vida. É preciso ressaltar ainda que as falas foram editadas

nesta tese, mas, no entanto, não foram alteradas em sua expressão original. No tocante aos

depoimentos dos caiçaras, principalmente, existem momentos em que o português foi corrigido

para fins de melhor compreensão do seu conteúdo.

Para dar conta da interpretação dessa pluralidade terapêutica4, optou-se pelo uso do

conceito de analogia explorado por Godelier (1973). O pensamento analógico foi identificado por

este autor como um tipo de representação que está presente em inúmeras culturas e em diferentes

4 A pluralidade terapêutica implica necessariamente no reconhecimento da existência de diferentes significados para as doenças,

que na sua maioria, não correspondem às mesmas categorias atribuídas pela medicina biomédica.

21

épocas históricas. Por conceber a natureza como fonte de inúmeras associações simbólicas,

situadas no interior de determinadas dinâmicas estruturais, esse pensamento evidencia a

capacidade cognitiva de se articular os elementos da realidade (material e imaterial) na

operacionalização de algum projeto ou de alguma proposta.

Nesta tese, o conceito de analogia foi usado como um meio para se revelar o alcance das

representações sobre as enfermidades e os processos terapêuticos, mostrando articulações

cognitivas fundamentadas em diferentes apropriações da natureza, tornando evidente a realidade

contextual que circunda as aflições individuais e coletivas presentes no município de Ilhabela.

Dessa maneira, os representantes das mais variadas modalidades de saber em saúde prestaram

seus depoimentos, independentemente do nível de instrução e da formação acadêmica,

oferecendo uma gama de conexões entre a natureza e a cultura.

Todo o material coletado nos quatro trabalhos de campo (por meio de entrevistas, fontes

históricas, bibliografias e fontes documentais), contribuiu para a reelaboração da história de

Ilhabela até os dias atuais, do seu processo de exploração socioeconômica, passando pelo uso e

ocupação do espaço, pela degradação ambiental, pelo turismo, pela criação do Parque Estadual,

pelos grupos sociais constituídos atualmente, pelos problemas ambientais que mais afetam o

município, dando destaque às principais doenças e aos serviços de saúde oferecidos (Saúde

Pública: CAPS, Centros de Saúde e Hospital; Saúde Privada: Homeopatia; Terapia Corporal;

Aurasoma e Florais; Acupuntura, Medicina Popular: benzedeiras, parteiras e curandeiros).

Optou-se por não identificar o nome dos entrevistados e classificá-los como terapeutas,

para preservar a identidade de cada um deles e abordar a abrangência das suas representações a

respeito do processo terapêutico com maior liberdade.

VIII. Os Entrevistados

O trabalho de campo buscou abranger a realidade dual do município de Ilhabela,

representada pela coexistência entre o lado urbano, e o lado oceânico.

Foram entrevistados terapeutas que atuam exclusivamente na parte urbanizada, com

exceção de um deles, que atua como clínico geral no PSF do bairro da Armação, assim como

22

realiza visitas nas comunidades por meio da ambulancha5. Pelo campo foi possível perceber a

existência de atores que trabalhavam tanto no setor público, quanto no setor privado. Observou-se

também bastante entrelaçamento de especialidades entre os sistemas de saúde, por exemplo, o

único homeopata do município também possui formação em pediatria, atuando, portanto, como

pediatra no setor público (PSF e Hospital de Ilhabela) e como homeopata no setor privado. A

acupunturista também atua como clínica geral no setor público (PSF) e com a acupuntura no setor

privado. Esta intersecção será explorada pela análise dos depoimentos desses atores. As

entrevistas foram previamente agendadas e duravam aproximadamente duas horas.

O sistema de saúde denominado de setor popular está presente tanto no lado urbanizado

de Ilhabela, quanto nas comunidades oceânicas. Para esta tese, fez-se a escolha de explorá-lo por

meio do conhecimento revelado pelos caiçaras moradores das comunidades locais. O trabalho de

campo procurou entrevistar mulheres que atuam como parteiras, além dos terapeutas que lidam

com rezas, benzeções e fazem uso dos recursos locais na elaboração de remédios, constituindo

uma fitoterapia e uma zoologia popular.

Nas comunidades locais, a presença do médico não é constante, sendo muitas vezes

dificultada pelas condições do tempo e do mar. Muitos relatos evidenciaram situações de extrema

necessidade que tiveram que ser contornadas pelo uso do conhecimento local e de recursos

naturais próprios. Já é presente na literatura ecológica o reconhecimento do saber medicinal entre

pescadores locais (MARQUES, 2001; BEGOSSI et al, 2001, 2002; RAMIRES, 2008).

Nesse aspecto, considerando o saber medicinal dos caiçaras como um componente

interessante na discussão da pluralidade terapêutica e da sustentabilidade, foram realizadas três

viagens a campo na tentativa de abarcar um pouco desse conhecimento que vem sobrevivendo

mesmo diante de tantas dificuldades e tantas influências nocivas.

A primeira viagem procurou descobrir quais as principais enfermidades que eram tratadas

dentro do espaço das comunidades, e como eram tratadas, já que o acesso ao mar denotava um

caráter de incerteza quanto à procura pelo hospital ou pelo pronto-socorro do município. Já era

sabido que quando não havia maneiras de atravessar o oceano, eles se viravam, tratando do

infortúnio com o próprio conhecimento terapêutico.

5 Ambulancha é o barco que leva a equipe do sistema de saúde pública às comunidades do lado oceânico. Teoricamente a viagem

deveria ser realizada toda semana, mas depende das condições do mar para que ocorra de fato. Geralmente, nessa visita participam

enfermeiros, médicos, dentistas e psicólogos.

23

A partir desse pressuposto, a intenção foi entrevistar os atores que fossem classificados

como terapeutas pelo grupo social a que pertenciam. No entanto, a realidade manifestada pela

pequena convivência no campo, evidenciou que a maioria dos pescadores artesanais e suas

famílias possuíam o conhecimento de muitas plantas e animais que serviam como remédio para

tratar várias doenças, ou seja, todos eram um pouco terapeutas. Com o intuito de colher o material

cognitivo para se pensar as relações deles com o ecossistema, optou-se por estabelecer conversas

com aqueles que foram sendo mencionados como referência local nas práticas da cura.

As medicinas populares de Ilhabela estão denominadas neste trabalho no plural, por se

constituírem como um conjunto de saberes orientados por diferentes atuações, como os das

parteiras, das rezadeiras e das benzedeiras, bem como os dos botânicos e zoólogos locais, que

correspondem a todos os pescadores, uns mais e outros menos. Posteriormente, estabelecidos os

laços de amizade nas cinco comunidades visitadas (Mansa, Figueira, Castelhanos, Serraria e

Bonete), muitas prosas foram travadas sobre as doenças e os seus mecanismos de cura, que

revelaram o vasto campo simbólico aprendido pela relação com o mundo natural e sobrenatural.

Na primeira visita, os pescadores da praia Mansa e da praia da Figueira foram contatados,

pois conheciam o mato e faziam garrafadas para tratar da hepatite. Ocorreram longas conversas

com vários moradores, além dos entrevistados, em três dias de convivência. A segunda viagem

foi às praias da Serraria e de Castelhanos, totalizada em sete dias. Na Serraria, a benzedeira mais

velha da comunidade foi entrevistada juntamente com a sua nora, também conhecedora do mato e

filha de um famoso terapeuta (ou curador no dizer dos caiçaras). O pai de uma das mulheres

entrevistadas foi contatado na praia de Castelhanos, pois ele havia sido picado por cobra várias

vezes e se tratado sozinho, conhecia muitos remédios e cuidava das doenças dos filhos e netos (o

pai dele benzia e o avô era classificado entre eles como feiticeiro). Todos eles contaram muitas

estórias do passado, e demonstraram um pouco do enorme conhecimento da fauna e da flora,

assim como do alcance da cultura produzida e reproduzida desde há muitos séculos, advinda da

mistura entre as influências dos escravos da África, dos índios daquela região, e dos Europeus

colonizadores.

Por fim, realizou-se a viagem de uma semana ao Bonete, lugar que se constitui como a

maior comunidade de Ilhabela, onde se entrevistou um casal de idosos conhecidos como

curadores e conhecedores do ecossistema local. A senhora era uma antiga benzedeira, parteira e

ervatária e seu marido, também ervatário, era também filho de pai benzedor e neto de feiticeiro.

24

Pelos depoimentos colhidos, foi possível perceber que a recorrência à medicina popular

veio diminuindo com o passar dos anos, devido às influências dos hábitos modernos, e que hoje

em dia, os caiçaras procuram mais pelo médico do que antes. Mas mesmo assim, a fitoterapia

popular e o conhecimento zoológico estão presentes no seu cotidiano.

Nas comunidades as conversas não foram agendadas, como na parte urbanizada. Muitas

delas não foram gravadas, pois isso os intimidava e os deixava pouco à vontade para falar. Por

outro lado a convivência foi mais intensa, uma vez que houve participação nas atividades

desenvolvidas, como a pesca da lula, a visita ao cerco flutuante (com os pescadores) e a limpeza

do camarão (com as esposas), por exemplo. Nesses momentos é que as conversas aconteciam,

assim como ao cair da noite, quando o trabalho se encerrava, em um clima descontraído que

favorecia a exposição das suas convicções sobre as doenças e as práticas terapêuticas mais

usadas, assim como sobre o vasto conhecimento do ambiente local e das relações analógicas

realizadas.

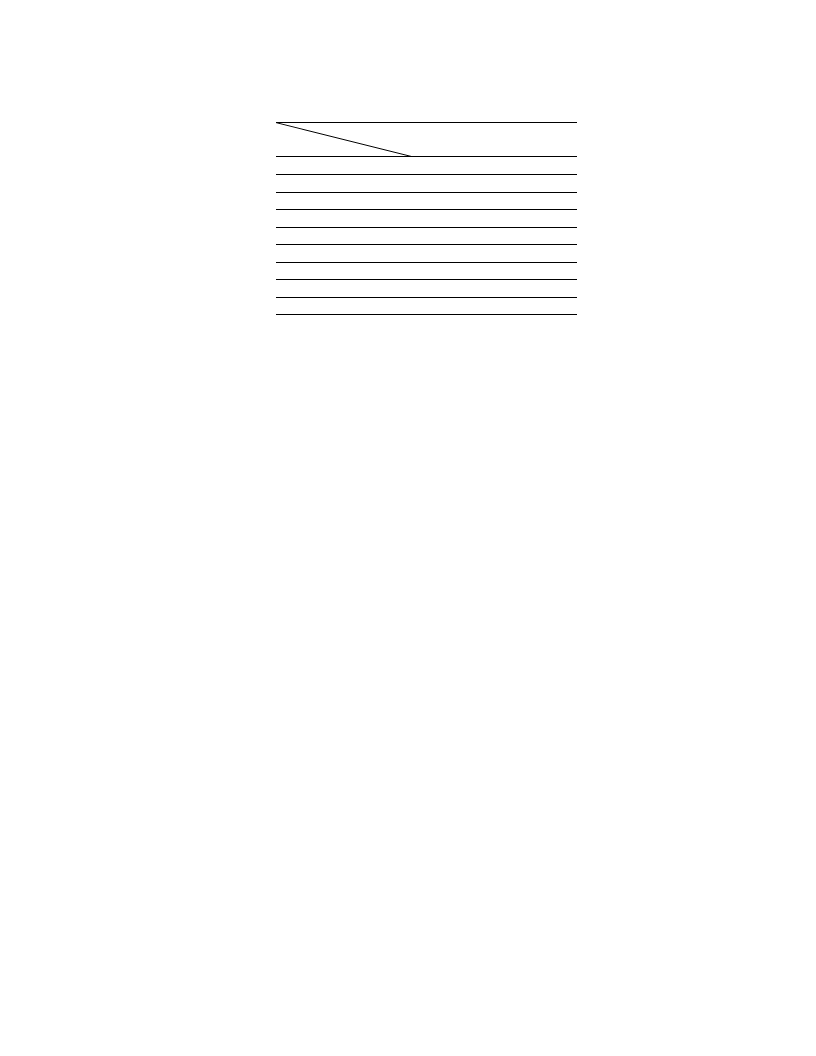

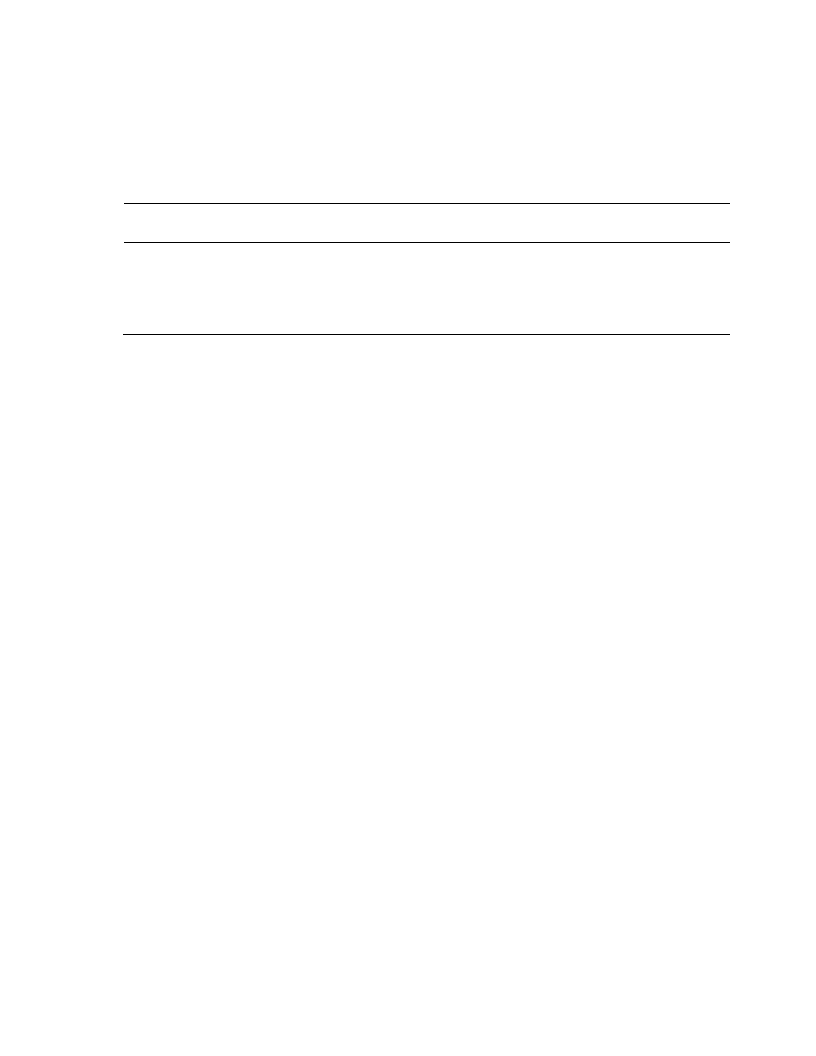

Tabela 1: Entrevistas de Campo - Ilhabela (2006, 2007, 2009)

Classificação Localização Especialidade

1. Terapeuta Lado urbano Médico ortopedista

2. Terapeuta Lado urbano Médica infectologista

3. Terapeuta Lado urbano

4. Terapeuta Lado urbano

5. Terapeuta

6. Terapeuta

7. Terapeuta

Lado urbano

Lado urbano

Lado urbano

8. Terapeuta Lado urbano

9. Terapeuta Lado urbano

10. Informante Lado urbano

Médica sanitarista e

acupunturista

Médico homeopata e

pediatra

Médica psiquiatra

Psicóloga

Psicóloga e terapeuta

corporal

Educador físico e

terapeuta corporal

Bióloga e terapeuta

corporal

Diretor das comunidades

locais

11. Informante Lado urbano Diretora do Parque

Estadual de Ilhabela

12. Informante Lado urbano

13. Informante Lado urbano

Assistente Técnica da

Secretaria do Meio

Ambiente

Diretora do cadastro

Observações

Médico atuante como clínico geral no PSF

da vila.

Médica atuante como clínica geral no PSF

da Armação e também nas comunidades

locais.

Médica atuante como clínica geral no PSF

da vila e acupunturista no setor privado.

Médico pediatra no setor público,

Homeopata no setor privado.

Médica psiquiatra do CAPS.

Psicóloga do CAPS.

Psicóloga e terapeuta corporal do setor

privado.

Terapeuta corporal do setor privado.

Professora de ginástica postural do setor

privado.

Responsável por viabilizar todas as viagens

de campo, assim como o contato com os

caiçaras do lado oceânico da ilha. É também

caiçara e forneceu informações importantes

sobre a história de Ilhabela.

Forneceu informações importantes sobre o

Parque Estadual de Ilhabela e os projetos

ambientais recentes

Forneceu informações a respeito dos

principais projetos ambientais que estão

sendo viabilizados pela prefeitura

Esta funcionária é arquiteta e faz mestrado

25

14. Informante Lado urbano

15. Informante Lado urbano

16. Terapeuta Lado urbano

17. Informante Ilha de

Búzios

18. Terapeuta Praia Mansa

19. Terapeuta

20. Terapeuta

21. Terapeuta

22. Terapeuta

23. Terapeuta

24. Terapeuta

25. Terapeuta

26. Terapeuta

27. Terapeuta

28. Terapeuta

Praia Mansa

Praia dos

Castelhanos

Praia dos

Castelhanos

Praia dos

Castelhanos

Praia dos

Castelhanos

Praia da

Serraria

Praia da

Serraria

Praia da

Serraria

Praia da

Serraria

Praia da

Serraria

29. Terapeuta

30. Terapeuta

31. Terapeuta

Praia da

Figueira

Praia da

Figueira

Praia do

Bonete

32. Terapeuta Praia do

Bonete

urbano e receitas da

Prefeitura de Ilhabela

Coordenadora do PSF

Enfermeira da vigilância

epidemiológica

Benzedeira e ervatária

Professora da escola da

comunidade

Pescador artesanal e

Ervatário

Pescador artesanal e

Ervatário

Pescador artesanal e

Ervatário

Benzedeira e ervatária

Pescador artesanal e

Ervatário

Esposa de pescador

artesanal e ervatária

Benzedeira e ervatária

Esposa de pescador

artesanal e ervatária

Pescador artesanal

Esposa de pescador

artesanal e ervatária

Esposa de pescador

artesanal, parteira e

Ervatária

Esposa de pescador

artesanal

Pescador artesanal

Benzedeira, parteira e

ervatária

Ervatário

na Unicamp sobre o planejamento urbano

de Ilhabela. Forneceu informações no

tocante aos projetos ligados ao controle da

expansão territorial

Forneceu informações a respeito da história

e da organização do PSF em Ilhabela.

Forneceu informações sobre as doenças de

notificação por agravo; assim como as fotos

das ocupações precárias em Ilhabela.

Caiçara da praia da Serraria, vive hoje no

bairro da Armação, onde benze seus

familiares e amigos próximos.

Professora da 1ª a 4ª série na ilha de Búzios,

forneceu informações sobre a saúde e a vida

dos caiçaras na ilha.

Pescador que faz as garrafadas para

hepatite, conhecedor do mato, contou várias

histórias dos antepassados.

Pescador que conhece o mato e sabe fazer

garrafadas para hepatite.

Antigo pescador que conhece o mato e sabe

fazer remédios com as plantas.

Antiga benzedeira, deixou de benzer por ter

se tornado evangélica. Conhece as plantas

locais e faz remédios naturais.

Pescador antigo, conhecedor do mato,

contou várias histórias dos antepassados.

Evangélica, conhecedora do mato.

Benzedeira mais antiga da praia da Serraria.

Esposa de pescador artesanal, conhecedora

do mato.

Pescador artesanal, conhece o mato e

contou várias histórias sobre os ventos de

Ilhabela.

Esposa de pescador, conhecedora do mato

que também contou histórias sobre a

natureza de Ilhabela.

Filha de um curador famoso entre todas as

comunidades de Ilhabela, herdou os

conhecimentos do pai e revelou importantes

aspectos da terapêutica caiçara.

Caiçara que levou picada de cobra e se

curou com os remédios locais.

Pescador artesanal, filho de benzedeira e

erveira, conhece o mato e as plantas nativas.

Benzedeira, parteira e erveira extremamente

respeitada pelos caiçaras, deixou de benzer

por ter se tornado Evangélica. Contou várias

histórias dos antepassados e a respeito da

terapêutica dos nativos.

Caiçara antigo, conhecedor do mato, neto e

filho de feiticeiro e benzedor. Contou várias

histórias dos antepassados.

26

IX. Operadores Cognitivos

A questão norteadora pela qual a tese percorre todo o seu caminho teórico toca na

pluralidade cognitiva (representada pelas diferentes vertentes terapêuticas) na sua relação com

contexto singular da história de Ilhabela. Essa heterogeneidade é compreendida dentro das

transformações ambientais, por meio do reconhecimento de que elas propiciaram muitas

maneiras de se enxergar e de se tratar o fenômeno do adoecimento. Por sua vez, os processos

terapêuticos estão sendo vistos como aberturas possíveis para se entender as abordagens de

intervenção na perspectiva da sustentabilidade ambiental, pensada de maneira análoga ao corpo,

pelo conceito de corporalidade6.

É importante ressaltar que a estrutura é uma totalidade elaborada pela pesquisadora, como

resultado da interpretação do seu trabalho. Isso significa que seu formato é bem pessoal, e que os

temas selecionados para a discussão da questão central da tese, ou seja, as relações entre as

vertentes terapêuticas e a sustentabilidade de Ilhabela, são passíveis de outras leituras.

É necessário destacar ainda que a compreensão do fenômeno da cura não se trata de uma

dimensão estática, de uma finalização definitiva do processo saúde-doença. A cura será analisada

como um momento, uma situação alcançada em que a pessoa possa voltar a levar sua vida da

melhor maneira possível, retornar à sociedade, dentro da singularidade de cada caso.

Lévi-Strauss (1996), contribui para essa discussão quando fundamenta seu conceito de

eficácia simbólica. Para ele, existe uma relação de continuidade entre as representações e as

experiências vividas, isto é, as experiências são coerentes ao seu significado, que difere de cultura

para cultura. É um círculo que se auto-alimenta, ou seja, as experiências da realidade

fundamentam a criação das representações simbólicas e estas representações dão sentido e

significado à realidade.

Esta reflexão permite a compreensão das vertentes terapêuticas dentro da sua coerência

própria, ligada ao ambiente, à realidade vivida e à consciência de cada um, respeitando as

diversidades cognitivas e culturais. Dessa maneira, as diferentes terapias não podem ser julgadas,

então, como verdadeiras ou falsas, objetivas ou ilusórias, nas diversas situações em que a doença

6 Nesta tese o fenômeno do adoecer humano será compreendido pelo conceito de corporalidade, vista como um espaço onde se

expressam as relações do ser com o seu universo simbólico, construído a partir da interação com o ambiente ao seu redor

(BUCHILLET, 1991; ZÉMPLÉNI, 1994; LANGDON, 1995). Nesse aspecto, a corporalidade é um conceito antropológico que

faz alusão ao corpo como um organismo transcendente, ou seja, que se abre a outras conexões, tais como as relações sociais e

simbólicas, naturais e sobrenaturais (OLIVEIRA, 1998; PERES, 2003).

27

é tomada por parâmetros de análise que não sejam os da sociedade ocidental, representada pelo

paradigma da medicina biomédica (BUCHILLET, 1991).

Para que se entenda a diferença entre o modelo biomédico em relação às outras vertentes

terapêuticas, por exemplo, é preciso aceitar que todos os saberes se constituem sob diferentes

realidades sociais, e recobrem, de maneira heterogênea, aspectos da doença ligados à

compreensão das suas causas.

Após a leitura de autores que evidenciaram a relação: crescimento da biomedicina e, num

aspecto mais generalizado, mostraram que a procura por outras vertentes terapêuticas vem

crescendo consideravelmente no Brasil (MARTINS, 1999; IBÁÑEZ & MARSIGLIA, 2000,

LUZ, 2005), tornou-se uma condição para a realização da pesquisa de campo, o diálogo com as

diferentes maneiras de diagnosticar e tratar as patologias.

Para isso, a cultura será conceituada como um macro campo cognitivo, isto é, como

linguagem de saberes (LÉVI-STRAUSS, 1970) e como emergência de complexidades (MORIN,

1973), ressaltando o seu caráter dinâmico e heterogêneo7 (GEERTZ, 1989; LANGDON, 1995).

Ressalta-se também a contribuição dos autores da Sociologia Ambiental, tais como Hannigan

(1997), Buttel (2000; 2001), e da Sociologia Contemporânea, tais como Beck, (1998) e Giddens

(1991, 2002, 2005), que de uma forma geral vêm alertando os cientistas sociais no tocante à

relação entre os problemas ambientais globais e os dilemas modernos, pela maneira como eles se

inserem na vida das pessoas, gerando sensações e sentimentos de insegurança.

A singularidade dessa compreensão transcende a questão da oferta dos sistemas de saúde

e estruturam redes complexas de interações e de simbolizações sobre a existência humana, sobre

o meio ambiente, sobre as próprias doenças e os caminhos para se voltar a ter uma vida saudável,

dentro de vários níveis de compreensão. Este trabalho trata-se apenas de uma leitura da

pesquisadora, que busca abrir perspectivas para a diversidade de análises com enfoque na

pluralidade terapêutica como estratégia para se pensar a sustentabilidade ambiental.

7 É preciso destacar que as correntes da Antropologia representadas pelo Lévi-Strauss e Geertz são diferentes, sendo que o

primeiro vê a realidade dentro da dinâmica estrutural e o segundo pensa a cultura como um texto, suscetível a inúmeras leituras.

28

29

CAPÍTULO 1

A HISTÓRIA DE ILHABELA E SEUS DESDOBRAMENTOS

Neste capítulo, a preocupação central é a de esboçar mais profundamente a História de

Ilhabela, abarcando os primeiros processos de uso e ocupação do território, a cultura caiçara, a

criação do Parque Estadual, até a constituição do seu momento atual, a partir das problemáticas

que emergem da recente urbanização turística a que vem sendo submetida.

1.1 Memórias

O município de Ilhabela é um arquipélago, ou seja, é constituído por várias ilhas que

compõem a sua totalidade. São as ilhas de São Sebastião, Búzios, Vitória, as ilhotas dos

Pescadores, Sumítica, Serraria, Cabras, Figueira, Castelhanos, Lagoa e Enchovas, com uma área

de 348 Km2.

Possui uma estória riquíssima em lendas e mistérios, que remontam ainda a épocas

antigas, anteriores à colonização do Brasil. A região do seu entorno é também conhecida pelo

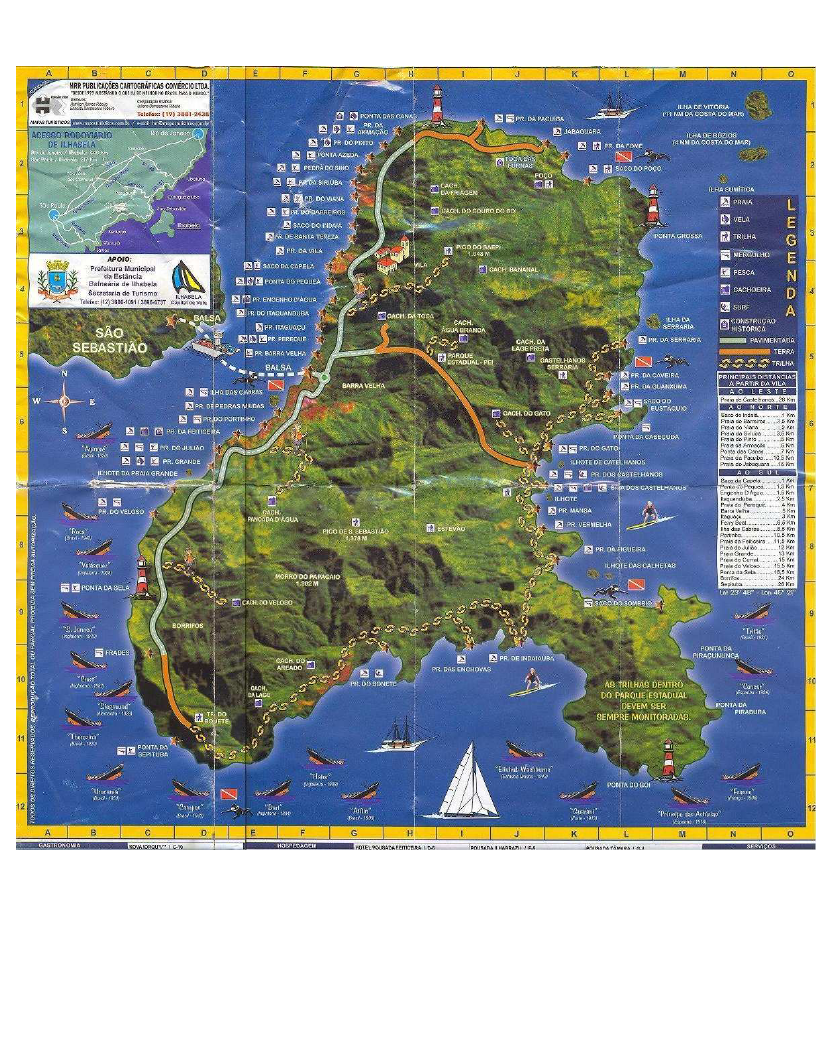

grande número de naufrágios (Fig. 1), fornecendo fundamentos históricos e culturais para

trabalhos acadêmicos e para atividades de turismo subaquático, auxiliados pelas operadoras de

mergulho atuantes na ilha principal (SIMÕES, 2005).

30

Figura 1. Mapa de Ilhabela. Retirado de http://www.trilhaecia.com.br/mapas (consultado em 10/08/09).

31

A história de Ilhabela está inserida no contexto das transformações socioambientais

ocorridas no litoral norte8 de São Paulo. Esta região é caracterizada como uma área de mata

atlântica que foi, desde os primórdios da colonização do Brasil, alvo de interesses econômicos

voltados para o uso dos seus recursos naturais (DEAN, 1995; LUCHIARI, 1999; BARBOSA,

2007).

Begossi (2001) ressalta que a mata atlântica foi explorada durante os cinco séculos de

ocupação, estando presente em toda costa brasileira desde a região sul até o nordeste. Essa

floresta é extremamente valorizada pelo alto grau de endemismo e pela biodiversidade.

Lewinsohn (2001) denota várias definições para esse conceito, tais como o fato de representar a

organização da vida em vários níveis heterogêneos. Para o autor, é fundamental a atenção na

organização das interações estabelecidas nos diversos tipos de ambientes, uma vez que permite

visualizar a preservação da estrutura das relações, assim como do funcionamento dos processos

vivenciados conjuntamente pelos diferentes organismos, populações e ecossistemas.

Oliveira (2007 b) atenta para o fato da história ambiental da mata atlântica estar sempre

vinculada à presença humana, que vem deixando a sua marca visível e invisível no decorrer dos

séculos, cuja presença é negligenciada pelas ciências biológicas e ecológicas, ignorando no

estudo das suas estruturas e do funcionamento dos seus sistemas o papel da interação ser

humano-ambiente. O autor considera de sumo valor a inclusão da dimensão humana na Ecologia

de Florestas, ultrapassando desse modo a interpretação exclusivamente natural desse ecossistema.

Tanto pela dimensão humana quanto biológica, é imprescindível compreender o papel do

bioma da mata atlântica, visto como o local de onde brotam novas e antigas idéias a respeito de

um dos mais ricos ecossistemas do planeta, sendo prioritário o interesse pela sua conservação em

todo mundo.

Por ser um arquipélago situado na região do litoral norte do estado de São Paulo, Ilhabela

foi então ocupada pelos portugueses, piratas e corsários (europeus e argentinos) interessados em

explorar o pau-brasil (Caesalpinia echinata), como também em saquear e dominar o respectivo

espaço no início da época colonial (SIMÕES, 2005).

Porém, existem evidências de que Ilhabela foi habitada em um período histórico remoto,

anterior à colonização. Segundo Simões (2005), oito dos sítios arqueológicos encontrados nas

8 Região que compreende o canal de Bertioga até São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Possui uma área de 161 km

de extensão, 164 praias, 17 ilhas, uma variedade de recursos hídricos, regiões costeiras e mangues (BARBOSA, 2007).

32

ilhas de São Sebastião, Búzios e Vitória, expressaram um modo de vida denominado de

acampamento concheiro, que remonta a uma época em que os indivíduos não dominavam a

agricultura e a produção de cerâmica, vivendo da pesca e da coleta de alimentos.

A produção de cerâmica também foi identificada em dois sítios arqueológicos pré-

coloniais encontrados, e pesquisas laboratoriais levantaram a hipótese de que duas tribos

indígenas do tronco lingüístico Macro-Jê poderiam ter vivido naquela região. Por outro lado, não

foram encontrados vestígios da família lingüística tupi-guarani em Ilhabela, apesar de essas tribos

terem vivido por muito tempo nas regiões litorâneas entre São Paulo e Rio de Janeiro (SIMÕES,

2005).

De acordo com Luchiari (1999), os índios que habitavam a região do Litoral norte na

época da colonização eram os Tupinambás, que por sua vez se relacionavam com os Tupiniquins,

originais da região de São Vicente. As tensões entre as duas tribos começaram a existir devido a

estratégias dos colonizadores franceses e portugueses, que incitavam conflitos entre os grupos

indígenas para melhor viabilizarem sua apropriação do espaço como fonte econômica de

recursos.

Para Simões (2005), a tensão entre as tribos Tupinambás (ou Tamoio) e Tupiniquins

gerava um antagonismo que as mantinham afastadas umas das outras, sendo que o único local

neutro estabelecido entre elas para negociações era a ilha de São Sebastião (Ilhabela),

denominada por eles de Maembipe ou Meyembipe, que no idioma tupi quer dizer “local de troca

de mercadorias e resgate de prisioneiros” (SIMÕES, 2005).

Por outro lado, a disputa entre as duas tribos foi amenizada pela Confederação dos

Tamoios, uma forma de organização voltada para o boicote dos estabelecimentos portugueses

próximos ao porto de Santos, visando assim retardar a colonização portuguesa da Capitania de

Santo Amaro, dentro da qual se localizava Ilhabela (CALVENTE, 1997; LUCHIARI, 1999;

SIMÕES, 2005).

1.2 O Início da Colonização

Os interesses pela mata atlântica iniciaram-se com a vinda de viajantes naturalistas da

Europa, tais como Spix, Martius e Darwin, que ficaram maravilhados com a densa floresta, com a

rica biodiversidade e com os abundantes recursos hídricos. Por outro lado, ela oferecia grande

variedade de matérias-primas que foram exploradas pela colonização, como o pau-brasil

33

(Caesalpina echinata), cuja serragem era aproveitada para a produção de tinturas vermelhas,

muito valorizadas pela Europa na época. O interesse pelo pau-brasil foi tão grande, que em 1600

essa espécie já havia desaparecido das costas brasileiras (TONHASCA Jr, 2005).

Sua exploração não diminuiu depois da independência do Brasil, quando esta espécie foi

usada como moeda de troca para viabilizar os empréstimos realizados com os bancos ingleses.

No século XIX, surge um corante artificial que tingia os tecidos de vermelho, e era mais viável

economicamente que a extração do pau-brasil. Devido à perda do seu valor econômico, a cana de

açúcar ganhou espaço como principal recurso econômico, seguida pelo café e as demais espécies

da fauna e da flora da floresta, que sempre serviram como fonte de renda para muitos grupos

sociais, tanto brasileiros como estrangeiros (TONHASCA Jr, 2005). Raimundo (2007) aponta

ainda para a exploração econômica de minerais, de animais marinhos, terrestres (ou partes deles)

e também de vegetações pelos colonizadores, ressaltando que essas atividades deixaram marcas

profundas nas paisagens da região.

Nessa perspectiva, o litoral norte começou a ser efetivamente ocupado quando se

estabeleceram os primeiros sesmeiros no canal de São Sebastião, para desenvolver a atividade

comercial canavieira (SIMÕES, 2005), assim como os primeiros jesuítas, que visavam apaziguar

as revoltas indígenas por meio da catequização (LUCHIARI, 1999). Luchiari (1999) destaca que

as atividades desenvolvidas pelas empresas canavieiras portuguesas foram movidas por interesses

mercantis externos, ligados ao contexto europeu da época, e pressupunham inicialmente a

apropriação do espaço (para exploração dos recursos naturais) e da mão de obra indígena e

escrava para a realização de seus empreendimentos.

Calvente (1997) chama a atenção para o fato de Ilhabela ter representado um ponto

estratégico para o desembarque de escravos, sendo que o primeiro senhor de engenho a se

estabelecer no arquipélago foi proprietário de dois engenhos de açúcar e de um navio negreiro,

priorizando o comércio de escravos trazidos de Angola como principal fonte de renda (SIMÕES,

2005: 21). Esta força de trabalho era numerosa no litoral norte, pois em muitos casos, os escravos

que lá aportavam para serem comercializados pelo interior do estado, chegavam adoecidos por

causa da longa e penosa viagem de travessia do oceano no interior do navio negreiro. Calvente

(1997) também salienta que vários quilombos foram criados em Ilhabela, como resistência à

dominação a que estavam sendo submetidos.

Durante o século XVIII, a Vila de São Sebastião (onde hoje se localiza a município de

34

São Sebastião) alcançou a condição de município, tendo crescido e se desenvolvido com rapidez.

Luchiari (1999) destaca que a economia da região circulava em torno do cultivo da cana de

açúcar, do arroz, da mandioca e da pesca à baleia, que a autora diz ter dado origem às armações.

A praia da Armação em Ilhabela se constituía no local onde as baleias eram levadas para serem

desmembradas (SIMÕES, 2005). Simões (2005) destaca um grande aumento populacional nesse

período. Contudo, o arquipélago de Ilhabela teve a sua ocupação demográfica ocorrida de forma

mais lenta (SIMÕES, 2005).

Em 1805, Ilhabela foi elevada à condição de vila, que se chamaria Vila Bela da Princesa,

em homenagem à dona Maria Teresa Francisca de Assis, filha mais velha de D. João VI e de D.

Carlota Joaquina (SIMÕES, 2005). O mesmo autor relata que no final do século XVIII sua

população contava com cerca de três mil moradores, que viviam da produção de aguardente e da

agricultura, uma vez que o ciclo do açúcar já sinalizava a sua decadência.

Diante da crise, o café foi substituindo a cana como nova atividade econômica. Essa

cultura fez com que a região explorasse a capacidade do solo ainda mais intensamente, abarcando

as encostas da Serra do mar, provocando um movimento de ocupação que iria do interior do

estado de São Paulo até o porto de Santos (LUCHIARI, 1999; RAIMUNDO, 2007). A produção

do café também contava com a mão de obra escrava, que cuidava de todo o processo, desde a

plantação até o ensacamento. Porém, o uso do trabalho escravo era realizado de forma

clandestina, em virtude de ter sido proibido pelos poderes internacionais. O autor salienta que o

lado oceânico de Ilhabela era utilizado para desembarcar negros contrabandeados, citando como

exemplo a Baía dos Castelhanos (SIMÕES, 2005).

As atividades da lavoura e do café proporcionaram a Ilhabela um período de oitenta anos

caracterizado por enorme crescimento econômico, intensificando as atividades comerciais e

culturais e enriquecendo os fazendeiros locais. A população da Vila Bela da Princesa já alcançava

a casa dos dez mil habitantes. No entanto, a produção cafeeira não era realizada dentro de uma

preocupação com a conservação da Mata Atlântica, e ocasionou uma intensa degradação

ambiental.

Pádua (2002) salienta que a colonização no Brasil foi marcada por formas de usos e

ocupações do território extremamente predatório, em virtude dos representantes dos diversos

segmentos econômicos não possuírem nenhuma preocupação com a conservação ambiental.

Segundo o autor, a prática da lavoura baseava-se, por exemplo, na queima da floresta. Nessa

35

atividade, os senhores de terra plantavam sobre as cinzas da biomassa florestal, desgastando o

solo rapidamente. Pádua (2002) chama atenção para o círculo vicioso de queima e plantio, muito

presente na época colonial, que levava os produtores a requisitarem sempre novas terras à Coroa

portuguesa a fim de dar continuidade ao processo de produção, prejudicado pelo esgotamento do

solo. As atividades do pastoreio, como também as atividades mineradoras, também foram

realizadas tendo como base tecnologias rudimentares, que desviavam os cursos dos rios e

extirpavam a vegetação das áreas de encostas. A exploração da cana de açúcar, por sua vez, fez

com que se queimassem grandes proporções de mata atlântica primária, para serem usadas com

lenha para alimentar as fornalhas das caldeiras dos engenhos.

De acordo com o documento fornecido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de

São Paulo, havia na época do café em Ilhabela cerca de 225 fazendas, que segundo Simões

(2005), se estendiam até a altitude de 600 metros. Para este autor, foram trezentos anos de

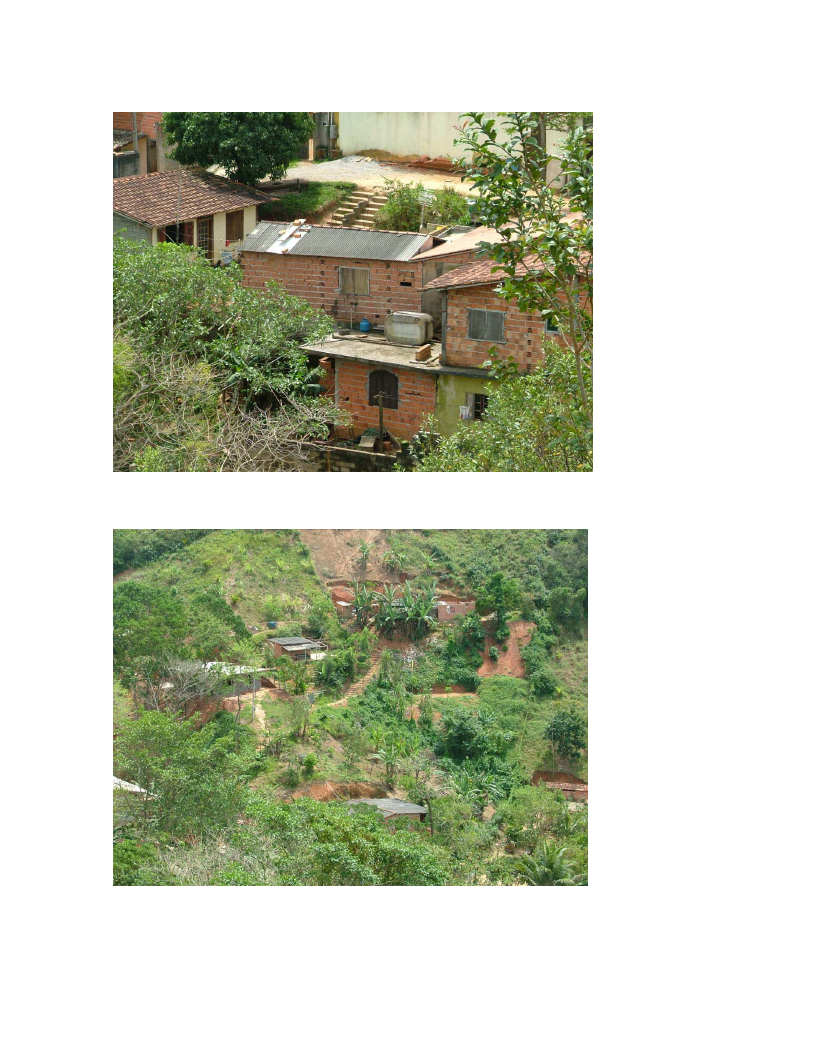

atividades econômicas agrícolas que degradaram os solos e a floresta nativa, incluindo as ilhas de