Nikolas Olekszechen

MOVER-SE NA CIDADE:

PRODUÇÃO DA IDENTIDADE DE LUGAR EM CICLISTAS

Dissertação submetida ao Programa de

Pós-Graduação em Psicologia da

Universidade Federal de Santa

Catarina para a obtenção do Grau de

Mestre em Psicologia.

Orientadora: Profª. Drª Ariane Kuhnen

Florianópolis

2016

À Leticia, que durante a caminhada

me ensinou que compartilhar não é

dividir, mas multiplicar.

AGRADECIMENTOS

Na ―arte dos encontros‖, a vida me aproximou de algumas

pessoas que, sem as quais, faltaria o ânimo necessário para cumprir a

tarefa. Sob o risco assumido de esquecimentos, deixo aqui meus

agradecimentos a algumas delas, respeitando o fluxo dos afetos.

À Ariane, que confiou em meu trabalho desde o início e abraçou

minhas ideias sem restrições. Nas orientações, pelas palavras de

conforto, de inquietação e de incentivo. Por me ensinar a pensar a

psicologia por outro ângulo.

Ao professor Roberto Moraes Cruz pela leitura atenta do trabalho

no exame de qualificação e na defesa. À professora Andrea Zanella e ao

professor Gustavo Massola por se disporem a avaliar o trabalho final

apesar das dificuldades. Ao professor Arnoldo Debatin Neto pelas

contribuições na elaboração do projeto de pesquisa.

Aos meus pais, João Mário e Júlia, e meus irmãos, Diego e

Náthalie, pelo amparo e amor sem restrições. Por não medirem esforços

para me proporcionarem a melhor formação possível. Por me mostrarem

que a luta diária constrói trajetos e redesenha histórias, que a

persistência e o desejo caminham juntos. Pelo alicerce.

À tia Hilda, que em muitos momentos foi mãe e é merecedora de

todo o carinho que houver.

À minha companheira, Letícia, que nos últimos anos

compartilhou comigo todos os momentos importantes da jornada

acadêmica e de vida. A ela dedico este trabalho e meus dias.

À família que ganhei com a namorada. Edson, Hilka e Isadora,

que desde sempre abriram as portas de casa, acolheram e cuidaram. Se

encerro mais um ciclo, atribuo a eles parte das conquistas e agradeço

pelos ensinamentos nos tropeços.

À Camila e ao Gustavo, que são família, lar fora de casa, alegria

sem ter hora nem motivo.

Aos amigos que, durante minha caminhada, ampararam e

acolheram sem porquês. À minha família agrego novos irmãos e irmãs:

Lucas, Rafael, Jorge, Octávio, Bruno, André e Eloá, que me deram

abrigo e comigo compartilharam os melhores e os piores momentos.

Agradeço por me ensinarem sobre a amizade.

Às amigas do LAPAM, que mesmo na aridez do meio acadêmico

me mostraram a possibilidade de ilhas de companheirismo e

comprometimento grupal. Aos amigos e amigas que fiz durante essa

caminhada, por ajudarem a tornar a vida mais suave.

Aos professores do PPGP, por ensinarem sobre a densidade e a

potência do ―ser mestre‖. Aos funcionários do PPGP pela prontidão e

disposição em ajudar.

Àquelxs que participaram da pesquisa, cederam seu tempo e

compartilharam histórias.

Aos quilômetros rodados que acumulei de Florianópolis. Por ser

campo e inspiração.

À CAPES, pelo financiamento da pesquisa.

Nikolas Olekszechen. Mover-se na cidade: produção da identidade

de lugar em ciclistas. Florianópolis, 2016. Dissertação de Mestrado em

Psicologia – Programa de Pós Graduação em Psicologia. Universidade

Federal de Santa Catarina.

Orientadora: Profª Drª Ariane Kuhnen

Data da defesa: 01/02/2016

RESUMO

Em um mundo cada vez mais urbanizado, a circulação de bens e o ir e

vir de pessoas dão o tom à vida nas cidades. Subsidiária da vida

simbólica de seus moradores, elas se organizam como rede de lugares,

admitindo-se a produção da identidade atrelada a esse espaço físico

mesmo em tempos em que estar em movimento é uma condição. Aliada

ao contexto de mobilidade, as dinâmicas urbanas se dão em movimento,

demandando outras maneiras de compreender a relação das pessoas com

seu entorno. No que tange ao deslocamento de pessoas, entende-se o uso

da bicicleta como meio de transporte como um modo de produzir

afecções e vínculos entre pessoa e cidade. Sob o enfoque da psicologia

ambiental, analisaram-se as características da identidade de lugar em

ciclistas, buscando explorar as características ambientais à sua

disposição, descrever as barreiras e facilitadores para o uso da bicicleta,

caracterizar a afetividade na relação do ciclista com a cidade e

identificar os modos como essas pessoas se apropriam do espaço.

Tratou-se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo e

exploratório e contou com a participação de dezoito pessoas. Os dados

foram produzidos a partir de duas etapas de pesquisa. A primeira

centrou-se na exploração do ambiente e dos aparelhos à disposição dos

ciclistas no entorno da universidade, e a segunda no discurso dos

ciclistas sobre sua relação com a cidade de Florianópolis, orientada por

roteiro de entrevista semiestruturada e questionário desenvolvidos para

os fins desta pesquisa. A organização dos dados pautou-se na análise de

conteúdo, que possibilitou sintetizá-los em três categorias, compostas

por subcategorias e elementos de análise. A primeira categoria tratou

dos aspectos afetivos da relação entre ciclista-cidade e reuniu conteúdos

sobre os sentimentos provocados, a imagem da cidade, a posição do

ciclista no espaço, elementos da história pessoal, os encontros

promovidos pela bicicleta e o que é ser ciclista. A segunda categoria

tratou das características cognitivas dessa relação, incluindo os motivos,

benefícios e barreiras do uso da bicicleta, as finalidades da pedalada, as

avaliações sobre as estruturas ciclísticas à disposição, características do

ciclismo ideal e as cognições sobre o ambiente. A terceira categoria

reuniu os atributos comportamentais na relação do ciclista com a cidade,

os modos de pedalar, os hábitos de saúde atrelados ao ciclismo e as

práticas de segurança que os ciclistas adotam nas ruas. Os resultados

apontaram para a possibilidade de tomar a afetividade como categoria

analítica na compreensão da relação do ciclista com a cidade e na

construção da identidade de lugar. Nos contextos urbanos, a ela indica a

possibilidade de as pessoas se apropriarem dos espaços e se

identificarem com eles, o que implica na criação de modos mais

solidários de uso do espaço e de condutas que visem à conservação do

ambiente. Sob a ótica do ciclista, trata-se da possibilidade de produzir

lugares que resistam àquilo que é somente concreto na cidade. Desse

modo, o transporte ―lento‖ é uma maneira de estar em contato, de se

permitir afetar pelo entorno, de vivenciar o lugar e estar aberto à relação

com os outros e com o ambiente, com toda a ambivalência que isso

possa sugerir.

Palavras-chave: psicologia ambiental, identidade de lugar, cidade,

bicicleta.

Nikolas Olekszechen. Se déplacer dans la ville: production de

l’identité de lieu en cyclistes. Florianópolis, 2016. Mémoire de Master

en Psychologie – Programa de Pós Graduação em Psicologia.

Universidade Federal de Santa Catarina.

RÉSUMÉ

Dans un monde chaque fois plus urbanisé, la circulation de biens et de

personnes donnent le ton à la vie dans les villes. Subsidiaire de la vie

symbolique de ses habitants, elles s‘organisent comme un réseau de

lieux, admise la production de l‘identité attachée à cet espace physique

même en temps où être en mouvement est une condition. Liées au

contexte de mobilité, les dynamiques urbaines se font en mouvement et

demandent d‘autres manières de comprendre le rapport des personnes à

leur entourage. À propos du déplacement de personnes, l‘usage du vélo

comme un moyen de transport est compris comme un mode de

production d‘affections et de liens entre personne et ville. Dans la

perspective de la psychologie environnementale, les caractéristiques de

l‘identité de lieu en cyclistes ont été analysées, à fin d‘explorer les

caractéristiques environnementales à leur disposition, de décrire les

barrières et les éléments facilitateurs à l‘usage du vélo, de caractériser

l‘affectivité du rapport du cycliste à la ville et d‘identifier les manières

dont ces personnes s‘approprient l‘espace. L‘étude a été de nature

qualitative, descriptive et exploratoire avec la participation de dix-huit

personnes. Les données ont été produites à partir de deux étapes de

recherche. La première a été centrée sur l‘exploration de

l‘environnement et des appareils à disposition des cyclites dans les

entourages de l‘université, et la deuxième sur le discours des cyclistes à

propos de leur rapport avec la ville de Florianópolis, orientée par guide

d‘entretien semi-directif et questionnaire developpés pour les finalités de

cette recherche. L‘organisation des données s‘est appuyée sur l‘analyse

de contenu, ce qui a rendu possible leur synthèse en trois catégories,

composées par des sous-catégories et des éléments d‘analyse. La

première catégorie a abordé des aspects affectifs du rapport entre

cycliste-ville et a rassemblé des conténus à propos des sentiments

évoqués, l‘image de la ville, la position du cycliste dans l‘espace, des

éléments de l‘histoire personnelle, les rencontres permis par le vélo et ce

qu‘est être cycliste. La deuxième catégorie a abordé les caractéristiques

cognitives de ce rapport, y compris les motifs, bénéfices et barrières à

l‘usage du vélo, les finalités du pédalage, les évaluations des structures

disponibles pour le cyclisme, les caractéristiques du cyclisme idéal et les

cognitions de l‘environnement. La troisième catégorie a rassemblé les

attributs comportamentaux du rapport du cycliste à la ville, les manières

de pédaler, les habitudes de santé liées au cyclisme et les pratiques de

sécurité adotées par les cyclistes dans les rues. Les résultats ont indiqué

la possibilité de considérer l‘affectivité comme catégorie analytique

dans la compréhension du rapport du cycliste à la ville et dans la

construction de l‘identité de lieu. Dans les contextes urbains,

l‘affectivité indique la possibilité pour les personnes de s‘approprier les

espaces et s‘identifier à eux, ce qu‘implique la création de formes plus

solidaires de l‘usage de l‘espace et de conduites qui visent la

conservation de l‘environnement. Sous l‘optique du cycliste, c‘est la

possibilité de produire des lieux qui resistent à ce que n‘est que du béton

dans la ville. Ainsi, le transport ―lent‖ est une manière d‘être en contact,

de se permettre affecter par l‗entourage, de vivre le lieu et être ouvert au

rapport avec les autres et avec l‘environnement, avec toute

l‘ambivalence que cela peut suggérer.

Mots-clé: psychologie environnementale, identité de lieu, ville, vélo.

LISTA DE FIGURAS

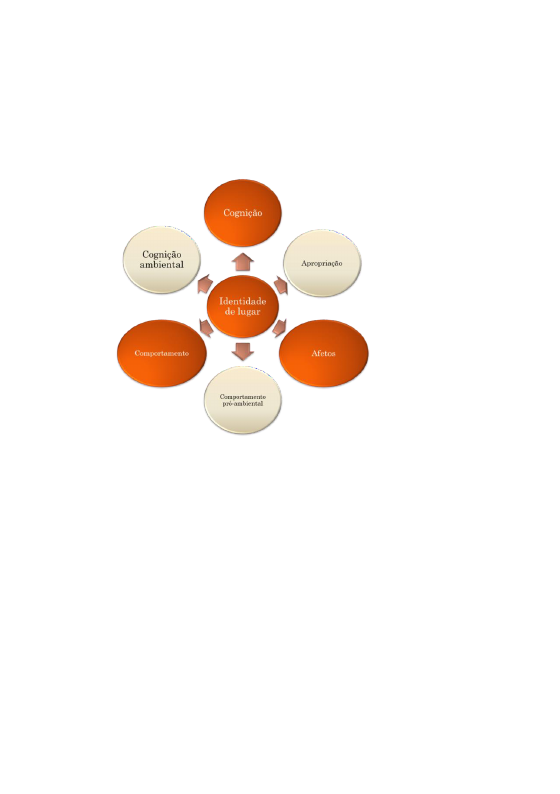

Figura 1. Dimensões e conceitos relacionados à identidade de lugar ................84

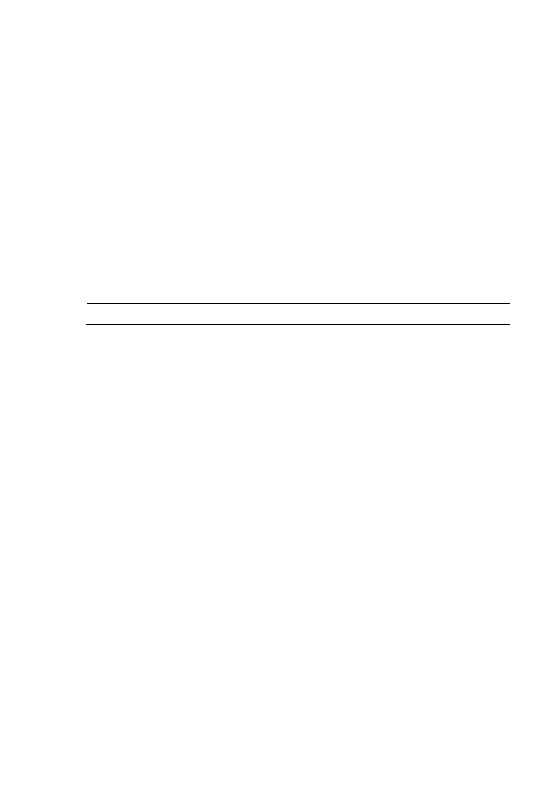

Figura 2. Bicicletário em frente à CERTI – UFSC ............................................90

Figura 3. Exemplo de suporte para bicicleta - CDS...........................................90

Figura 4. Exemplo de suporte para bicicleta – CCB ..........................................91

Figura 5. Exemplo de suporte de bicicleta - CCA .............................................91

Figura 6. Exemplo de suporte de bicicleta - EFI................................................92

Figura 7. Paraciclo sobre área descoberta e não pavimentada ...........................92

Figura 8. Paraciclo CCJ .....................................................................................93

Figura 9. Paraciclo CFH ....................................................................................93

Figura 10. Locais alternativos para estacionar bicicletas ...................................94

Figura 11. Passagens de pedestres e ciclistas sob a avenida ..............................95

Figura 12. Trecho da ciclovia experimental.......................................................95

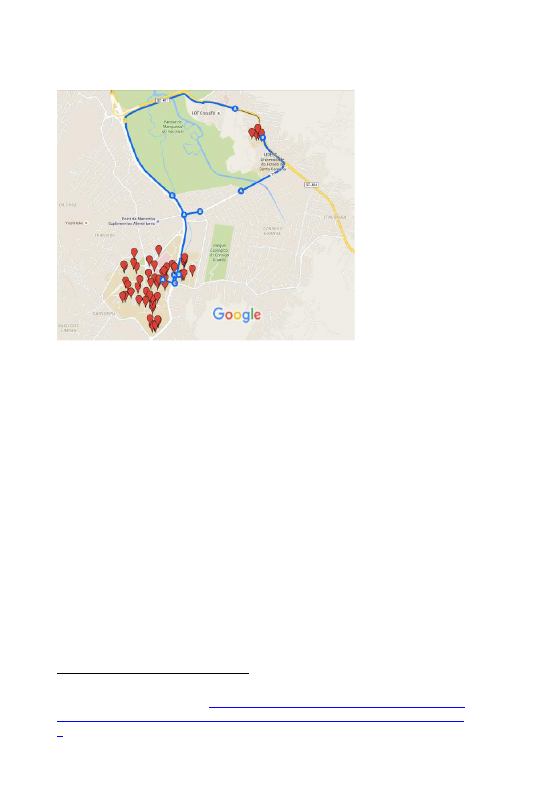

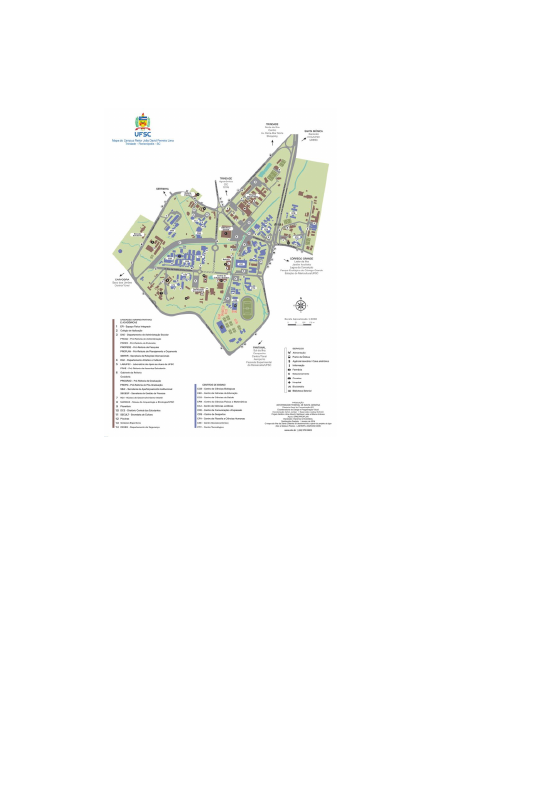

Figura 13. Mapa de localização das ciclovias e paraciclos da UFSC ................96

Figura 14. Estêncil na entrada da UFSC ..........................................................124

Figura 15. Rótula da UFSC pela Rua Lauro Linhares .....................................124

Figura 16. Rua Deputado Antônio Edu Vieira.................................................139

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Divisão dos artigos de acordo com categorias de análise...... 60

Tabela 2. Identificação dos aspectos metodológicos das pesquisas ...... 70

Tabela 3. Caracterização dos participantes ........................................... 85

Tabela 4. Caracterização dos deslocamentos diários ............................ 86

Tabela 5. Quantidade de paraciclos e vagas para bicicletas encontradas

na UFSC................................................................................................ 88

Tabela 6. Apresentação das categorias, subcategorias e elementos de

análise ................................................................................................... 97

Tabela 7. Motivos para a escolha da bicicleta......................................130

Tabela 8. Sugestões para bicicletários e paraciclos..............................158

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO................................................................................15

2. OBJETIVOS.....................................................................................19

2.1 Objetivo geral............................................................................................19

2.2 Objetivos específicos.................................................................................19

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...................................................21

3.1 Sobre mobilidade urbana.........................................................................21

3.1.1 A psicologia ambiental e o urbano.........................................................23

3.1.2 Mobilidade como experiência urbana....................................................32

3.1.3 A possibilidade do lugar na mobilidade urbana...................................38

3.2 Sobre identidade de lugar..........................................................................45

3.2.1 Identidade como categoria de análise....................................................45

3.2.2 Identidade de lugar: história, conceito e pesquisas..............................48

3.2.3 Afetividade como categoria norteadora da identidade de lugar.........54

3.2.4 Identidades, lugares e mobilidades.........................................................57

3.3 Revisão sistemática da literatura: o uso de bicicletas nos estudos pessoa-

ambiente.............................................................................................................58

4.MÉTODO...........................................................................................75

4.1 Caracterização da pesquisa........................................................................75

4.2 Considerações sobre o campo de pesquisa...............................................75

4.3 Participantes................................................................................................78

4.4 Etapas da pesquisa (Instrumentos e Procedimentos)..............................79

4.4.1 Etapa 1 (centrada no ambiente).............................................................79

4.4.2 Etapa 2 (centrada na pessoa)..................................................................80

4.5 Procedimentos Éticos..................................................................................82

4.6 Análise dos dados........................................................................................83

5.RESULTADOS..................................................................................85

5.1 Caracterização dos participantes..............................................................85

5.2 Caracterização do campo de pesquisa......................................................88

5.3 Apresentação das categorias, subcategorias e elementos de análise......96

6.DISCUSSÃO....................................................................................99

6.1 Categoria 1 – Aspectos afetivos da relação ciclista-cidade...................99

6.2 Categoria 2 – Aspectos cognitivos da relação ciclista-cidade...............125

6.3 Categoria 3 – Aspectos comportamentais da relação ciclista-cidade...147

6.4 Síntese dos atributos definidores da identidade de lugar em ciclistas.152

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................157

REFERÊNCIAS..................................................................................163

APÊNDICES.......................................................................................177

ANEXOS..............................................................................................202

15

1. INTRODUÇÃO

A psicologia ambiental, disciplina que investiga as transações

pessoa-ambiente, utiliza-se do conceito de identidade de lugar para

caracterizar um aspecto da identidade do sujeito que descreve o modo

como este se relaciona com o mundo físico (Twigger-Ross & Uzzel,

1996). Consiste em cognições sobre o mundo físico que representam

memórias, sentimentos, atitudes e significados de comportamentos e

experiências e se relacionam com a complexidade dos ambientes,

garantindo a existência cotidiana do ser humano (Proshansky, Fabian &

Kaminoff, 1983). Ponte, Bomfim e Pascual (2009) partem do conceito

de afetividade para compreender a construção da identidade de lugar,

pautando-se na racionalidade ético-afetiva como motor das relações

pessoa-ambiente.

Nesse sentido, a temática mobilidade-identidade se mostra

correlata à do espaço-lugar, entendendo espaço como aquele relacionado

ao movimento, liberdade e multiplicação de possibilidades e lugar

aquele que produz o sentido de estabilidade, pertencimento e apego

emocional (D‘Mello & Sahay, 2007). Para Tuan (1983), espaço remete à

liberdade e lugar à segurança; estamos ligados a estes, mas desejamos

aquele. Desse modo, identificar-se implica em vivenciar a tensão

existente entre espaço e lugar, a fixidez e a mobilidade, produzir

significados na relação com os contextos, sejam físico, social ou

econômico.

Investigar a categoria de identidade entendendo-a na qualidade

daquilo que é idêntico e imutável parece não condizer com os modos de

vida atuais. Seja pela velocidade com que a realidade se produz ou pela

necessidade de estar sempre em movimento, a identidade e seu caráter

de permanência devem ser constantemente tensionados. Quando atrelada

aos espaços urbanos contemporâneos, esse questionamento se torna

ainda mais evidente, pois a mobilidade se apresenta não apenas como

uma necessidade, mas como condição.

Estar em movimento implica na vivência do espaço e do tempo

de maneira particular, na necessidade de cruzar a maior distância

possível em tempo mínimo. No cenário urbano atual, a inclinação ao

movimento tem gerado problemas para a circulação humana e impactos

ambientais severos, decorrentes principalmente da emissão de poluentes

dos veículos automotores. Assim, na tentativa de atenuar as

consequências humano-ambientais características desse contexto,

alternativas têm sido propostas para otimizar a relação espaço-tempo e

simultaneamente reduzir os impactos ambientais. Nesse sentido, a

16

bicicleta tem sido pontuada como um meio de transporte não poluente e

sustentável, além de ser uma maneira de praticar exercícios físicos

diariamente (Gatersleben & Haddad, 2010; Passafaro et al., 2014).

Um dos desafios que se impõem no contemporâneo é o de

responder ―quem sou eu‖ em contexto de mobilidade. Dixon e Durrheim

(2000) pontuam que a resposta a esse questionamento implica em

responder também à pergunta ―onde estamos‖, indicando que as

formações de identidade estão sempre atreladas à significação do

entorno físico. Portanto, interessa compreender os desdobramentos do

uso da bicicleta como meio de transporte na produção da identidade

nesse contexto.

Nas produções acadêmicas atentas às transações pessoa-ambiente,

poucos são os trabalhos que tratam das conexões entre identidade e uso

da bicicleta como meio de transporte. A fim de identificar essas

publicações, buscou-se nas bases de dados Science Direct, PePSIC,

SciELO e Bireme utilizando o período entre 2004 e 2014 como

marcador temporal e os descritores identidade de lugar (―place

identity‖), identidade (identity), emoção (emotion), cognição (cognition)

aliado à bicicleta (bicycle) com uso do booleano AND. Quatro artigos

corresponderam à busca nas bases nacionais e internacionais, o que

indica que até o presente momento pouca atenção foi dada à articulação

entre os dois temas.

Nestes estudos, as relações entre identidade e uso de bicicleta se

expressam nas influências de políticas para mobilidade com bicicletas

na construção da identidade relacionada à cidade, proporcionando um

‗sentido de lugar‘ (Jensen, 2013), em fatores sociais que implicam na

produção de estereótipos do ‗ciclista típico‘ (Gatersleben & Haddad,

2009) e no papel das emoções, hábitos e normas sociais no desejo de uso

da bicicleta (Passafaro et al., 2014).

Outras produções no campo das relações pessoa-ambiente

indicam a possibilidade de melhor compreender a relação do uso de

bicicleta como meio de transporte e a identidade de lugar. Devine-

Wright e Clayton (2010) expõem que o fenômeno de identidade de lugar

possui implicações nas esferas cognitiva, afetiva e comportamental,

além de se associar com comportamento pró-ambiental, conexão com a

natureza e apego. Relações entre identidade e afetividade também são

demonstradas em estudos sobre o ambiente urbano (Casakin, Hernández

& Ruiz, 2015; Hernández, Hidalgo, Salazar-Laplace & Hess, 2007) e

indicam a possibilidade de a escala da cidade estar atrelada à intensidade

do vínculo construído.

17

Ainda que não haja unanimidade teórica e epistemológica nas

investigações sobre uso de bicicletas e identidade de lugar, os estudos

apontam para a existência de lacunas na compreensão da relação entre

lugar e identidade (Twigger-Ross & Uzzel, 1996) e na apreensão dos

significados associados à escolha do meio de transporte (Murtagh,

Gatersleben & Uzzel, 2012). Heinen, van Wee e Matt (2010), indicam

que os estudos sobre uso de bicicleta, de maneira geral, têm prestado

pouca atenção na potencialidade desse modal como meio de locomoção.

Além disso, recomendam que as pesquisas se atentem à compreensão

dos fatores psicológicos envolvidos na frequência do uso da bicicleta.

Investigações anteriores sugerem a condução de estudos qualitativos

para auxiliar na compreensão da relação entre escolha do meio de

transporte e identidade (Murtagh et al., 2012).

Estudos que envolvem ciclistas e locomoção com bicicletas

também investigam barreiras e facilitadores para seu uso (Daley &

Rissel, 2011; Daley, Rissel & Lloyd, 2007; Engbers & Hendriksen,

2010), comportamento de risco e acidentes de trânsito com ciclistas

(Bacchieri, Barros, dos Santos & Gigante, 2010), características

comportamentais do ciclista (Araújo et al., 2009a), transferência modal e

uso de bicicleta (Araújo et al., 2009b), identidade e escolha do meio de

transporte (Murtagh et al., 2012) e a importância do uso da bicicleta em

ambientes universitários (Bonham & Koth, 2010).

No contexto de Florianópolis - SC, local onde foi conduzido este

estudo, o ano de 2014 marcou o alinhamento do município e de sua

região metropolitana à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Brasil,

2012). Impulsionada pela crescente importância da mobilidade urbana

sustentável, o que inclui o uso de bicicletas, iniciou-se o Plano de

Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis (PLAMUS),

que visou apresentar propostas para solucionar questões referentes à

mobilidade urbana de 13 municípios.

Aliada a essa demanda do município, em 2014 a Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio da Administração Central,

encaminhou à Prefeitura Municipal de Florianópolis um projeto

cicloviário que propõe a integração dos onze Centros de Ensino do

campus UFSC - Florianópolis. Essa proposta tem como base estudo de

caracterização das viagens realizadas para este campus universitário

feito em 2010 que demonstrou grande potencial para a utilização da

bicicleta nesse trajeto (Subcomitê de Mobilidade UFSC, 2012).

Desse modo, preocupações a respeito da mobilidade urbana

sustentável e do uso de bicicletas como meio de transporte nas cidades

têm sido recorrentes. Iniciativas em nível político interessam uma vez

18

que podem contribuir para a construção de uma ―cultura da mobilidade‖,

que coloca a bicicleta como mais uma alternativa viável à cidade e

favorece encontros, relações sociais e a produção de um ―sentido de

lugar‖ (Jensen, 2013).

Parte-se da importância da mobilidade como exploração para o

desenvolvimento e bem estar humanos (Günther, 2003) para

compreender os modos como ciclistas se vinculam à cidade e se

identificam com ela, bem como as contingências de suas escolhas por

esse modal. Esse entendimento pode auxiliar na apreensão dos estilos de

vida contemporâneos e contribuir para a construção de modos mais

sustentáveis e saudáveis de estar nas cidades. Para a cidade de

Florianópolis, compreender a vivência do ciclista pode fornecer

subsídios para a elaboração de políticas públicas que beneficiem não só

os ciclistas, mas todos os participantes do trânsito, incluindo a

sustentabilidade urbana como preocupação para o município.

Entende-se que o estudo da categoria identidade de lugar em

contexto de mobilidade pode contribuir para o desenvolvimento teórico

e prático nas pesquisas em psicologia ambiental. Além disso, a produção

desse conhecimento pode auxiliar na compreensão dos fenômenos

humano-ambientais e fortalecer o diálogo entre os estudos conduzidos

pelo Laboratório de Psicologia Ambiental (LAPAM) e pela área de

concentração ―Saúde e Desenvolvimento Psicológico‖ do Programa de

Pós-Graduação em Psicologia da UFSC.

Por fim, parte-se das definições de identidade de lugar e a

emergência do uso da bicicleta como meio de transporte como um

fenômeno a ser compreendido e se busca responder: quais as

características da identidade de lugar em ciclistas que utilizam a

bicicleta como meio de transporte?

19

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar características da identidade de lugar em ciclistas que utilizam

a bicicleta como meio de transporte.

2.2 Objetivos específicos

- Descrever as variáveis humano-ambientais relacionadas ao uso da

bicicleta;

- Caracterizar a relação dos ciclistas com a cidade;

- Analisar os atributos definidores da identidade de lugar à luz da

afetividade;

- Relacionar o uso da bicicleta como meio de transporte e a produção da

identidade de lugar;

20

21

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Sobre mobilidade urbana

São diversos os fios condutores que podem iniciar uma discussão

sobre o uso de bicicletas nas cidades. Uma possibilidade seria tratar de

sua invenção a fim de tentar compreender como, ao longo da história, o

uso da bicicleta foi se modificando até ser tratado como uma alternativa

para o transporte individual. Outro ponto a ser explorado poderia ser o

tema do transporte sustentável, uma vez que esse modal se insere em

uma classe de meios de locomoção que produzem baixo impacto

ambiental e de baixa emissão de poluentes, ao lado, por exemplo, da

caminhada.

Nessa lista de possibilidades os itens poderiam ser enumerados às

dezenas e serem complementares no entendimento de como esse objeto

tem se configurado como uma alternativa para as cidades. No entanto,

opta-se por tratar da mobilidade urbana, um tema abrangente que tem no

uso da bicicleta como meio de transporte um dos focos de interesse. A

mobilidade urbana não se restringe às questões do transporte, pois

envolve o planejamento e desenvolvimento das cidades, formas de usar

e ocupar o solo e as experiências das pessoas na cidade veiculadas por

um modal específico.

Como campo de interesse da psicologia, parte-se da perspectiva

daquele que experimenta a cidade pelo ir e vir em suas conjunções com

a concretude urbana. Desse modo, entende-se que uma discussão desse

teor deve ser organizada sob dois eixos principais: a respeito daquilo

que se entende por urbano, explorando seus aspectos históricos até a

atual formatação do espaço das cidades; e sobre o que se entende por

mobilidade na sociedade contemporânea, bem como seus

desdobramentos na vida cotidiana.

Nesse cenário, não se considera a mobilidade como um

imperativo contemporâneo, principalmente quando se trata da realidade

brasileira. A cidade não é acessível a todos, e em um nível superficial de

análise, vê-se que a crise que toma conta dos sistemas de transporte das

grandes cidades brasileiras se dá principalmente por políticas que

privilegiam alguns (modais e grupos sociais) em detrimento da maioria

da população. Assim, a partir do momento em que a desigualdade marca

a mobilidade urbana e o acesso às cidades, não é possível tratá-la de

maneira universal, ainda que existam esforços políticos na tentativa de

requalificar essa condição, a exemplo da Política Nacional de

Mobilidade Urbana (Brasil, 2012).

22

Entretanto, não se nega que o panorama – ético e político – global

convoca à mobilidade (Hardt & Negri, 2001). Com o atual desenho do

sistema capitalista, as barreiras entre os territórios nacionais estão cada

vez mais porosas, as relações econômicas e sociais, entre pessoas e entre

Estados estão cada vez mais voláteis. Transformações nessas esferas têm

implicações diretas na circulação de riquezas, mercadorias e pessoas.

Em nível individual, essas modulações do contexto sócio-político

se desdobram na experiência espaço-temporal, uma vez que existe a

possibilidade de trânsito por uma vasta extensão do globo terrestre em

tempo mínimo. Por outro lado, a questão urbana interessa pois remete ao

contexto das cidades. Estas, atravessadas pelas diversas contradições dos

modos de vida contemporâneos, também são subsidiárias da vida

simbólica de seus habitantes. Em um mundo cada vez mais urbanizado,

a circulação, os encontros e as relações se dão nas cidades. Elas são

vetores privilegiados da produção de subjetividade, derivando daí o

interesse pelo tema, caro à psicologia.

Assim, entende-se que as noções de mobilidade e de urbano

confluem. Nas cidades, a mobilidade se desenha de maneira paradoxal,

pois ao mesmo tempo em que é possível transitar rapidamente pelas

ruas, encurtar distâncias e ter a liberdade de traçar o próprio itinerário, o

negativo dessa situação cria vulto na figura da ―imobilidade‖ (Rolnik &

Klintowitz, 2011). Engarrafamentos, más condições de infraestrutura de

trânsito e ineficiência no transporte coletivo não só dificultam o

deslocamento de pessoas, mas colocam grande parcela da sociedade à

margem do acesso às cidades e aos equipamentos sociais nela dispostos,

e por consequência, do acesso às políticas públicas.

Nesse horizonte, o uso da bicicleta como meio de transporte se

insere como uma possibilidade de enfrentamento à situação. Ainda que

o volume de pessoas transportadas por esse modal seja inferior ao dos

transportes coletivos, por exemplo, pedalar pode ser uma alternativa

para o transporte individual, além de apontar para a possibilidade de o

ciclista se relacionar de outras maneiras com o espaço urbano e com os

demais integrantes do trânsito.

Tendo esse cenário como horizonte conceitual do trabalho e a

psicologia ambiental como alicerce, propõe-se uma discussão que

articule os dois conceitos, inicialmente sobre o que se entende pelo

urbano e como a forma das cidades, ao longo da história moderna,

auxiliou na construção de modos de circulação, de socialização e de

produção de subjetividade. Em segundo lugar, explica-se o

entendimento sobre a mobilidade, naquilo que a caracteriza como

experiência urbana, um modo de ser e estar nas cidades. Por fim,

23

articulam-se os dois conceitos para encaminhar à possibilidade de

construção de significados na relação pessoa-cidade, delineando o olhar

lançado ao lugar.

3.1.1 A psicologia ambiental e o urbano

Atualmente, a população mundial vive predominantemente em

ambientes urbanos. De acordo com o levantamento do Departamento

dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Organização

das Nações Unidas, 2014), 54% das pessoas em todo o território

mundial habitam as cidades, porcentagem que se prospecta para 66% até

2050. Em números absolutos, estima-se que serão mais de seis bilhões

de pessoas povoando as cidades até a primeira metade do século XXI, o

que contrasta com os quase quatro bilhões de pessoas em 2015.

A progressiva concentração de pessoas nas cidades aliada ao atual

padrão de produção e consumo referentes ao sistema capitalista

impactam de maneira significativa não só nos ambientes urbanos, mas

na vida das pessoas, no modo como elas ocupam e circulam por esses

espaços. Nesse sentido, o manejo do solo, do lixo e das águas,

saneamento básico, moradias irregulares e a circulação das pessoas têm

sido alguns dos problemas que inquietam os governantes, acadêmicos e

a comunidade, demandando soluções aos problemas decorrentes da

urbanização e que colocam em risco a manutenção da vida no planeta

(Guattari, 1999).

Disciplinas como a arquitetura, urbanismo, geografia e

psicologia, por exemplo, têm expandido seus horizontes habituais de

análise e se dedicado à compreensão do modo como as pessoas agem

sobre o ambiente e são por ele afetados. A psicologia ambiental, que

emergiu como demanda histórica do período pós segunda guerra

mundial, tem sido convocada a responder questionamentos de ordem

prática, principalmente decorrentes dos desequilíbrios ambientais

causados pela ação humana. Portanto, seu domínio perpassa o campo

interdisciplinar do conhecimento das referidas áreas do conhecimento.

Nesse sentido, a investigação da relação recíproca entre o

ambiente e as pessoas é a marca distintiva da psicologia ambiental, uma

vez que não se centra em relações unidirecionais, que ora vai da pessoa

para o ambiente, ora do ambiente para a pessoa (Günther, 2003). Tratar

da reciprocidade das relações pessoa-ambiente implica em considerá-las

em seus diversos vetores de composição (ambiental, social, econômico,

político, afetivo, etc.), considerando o homem como complexidade.

Entende-se, portanto, que a psicologia ambiental lida com as

24

experiências humanas em sua concretude (Tassara, Rabinovich &

Goubert, 2004), definindo-as em seus aportes ambiental, histórico e

psicossocial.

Nas cidades, para além de sua infraestrutura material, considera-

se que a relação pessoa-ambiente se dá de maneira concreta,

estabelecida na experiência urbana do morador com os espaços

percorridos. Estes, por sua vez, não existem isoladamente, senão a partir

do sentido atribuído a ele por um grupo social. Uma vez que a

psicologia ambiental se volta às questões de ordem prática, a

intervenção na esfera ambiental deve se embasar na vivência das

pessoas no urbano, expressa pelas subjetividades ali engendradas,

gestadas no espaço e no tempo (Tassara & Rabinovich, 2001).

A ideia da co-construção pessoa-cidade, bem como a interface

existente entre produção da subjetividade e da cidade, reforçam a

premissa da psicologia ambiental a respeito da transacionalidade

(Rivlin, 2003; Valera, 1996). Nesse sentido, compreende-se que as

relações pessoa-ambiente são definidas de maneira mútua e dinâmica,

considerando que estabilidade e transformação são coexistentes e que as

transações humano-ambientais constituem uma via de mão dupla

(Valera, 1996).

No que tange à produção de subjetividade, compreender a

realidade como complexidade entra em conflito com a vertente teórica e

epistemológica mentalista (Simões, Gonçalves, Corgozinho & Lopes,

2011). Sob esse ponto de vista, considera-se a existência de um espaço

psíquico interno, que coincide com aquele da individualidade, presente

em todas as pessoas. Assim, o sujeito se funda na cisão inconciliável

entre o objetivo e o subjetivo, o natural e o social, o interno e o externo.

Essa compreensão da subjetividade separa-a do mundo e a

essencializa ao colocar o outro e o ambiente em um plano secundário em

seu processo de constituição. Desse modo, Simões et al. (2011) propõem

a torção nas linhas que atravessam a subjetividade, a transformação dos

limites entre dentro e fora que produz uma dobra subjetiva. Essa dobra,

à qual denominaram ―subjetivação origami‖, alude exatamente à

superfície complexa que engendra a subjetividade, em que:

[...] o dentro e o fora, o familiar e o estranho, o

estriado e o liso não mais seriam entidades

repartidas, portadoras de naturezas distintas e,

uma vez hipostasiadas, garantidoras de processos

substancialmente díspares. Seriam, antes, efeitos,

dobras de uma só e mesma superfície,

25

compartilhantes de processos complexos (Simões

et al., 2011, p. 361).

Ao se referir à concepção de subjetividade como dobra, Rolnik

(1997b) enfatiza seu caráter processual e em constante transformação.

Para a autora, a dobra produz uma figura de subjetividade, uma

formação singular que não é puramente subjetiva, agenciada pela cultura

e pela ética. Esse modo de compreender a subjetividade é também uma

tentativa de retirá-la da mente (Simões et al., 2011) e de considerá-la em

suas transversalidades, composta por forças sociais, políticas,

econômicas e éticas, advindo daí seu caráter inacabado, sempre como

devir.

Guardados seus horizontes teóricos e epistemológicos, esse

recurso conceitual potencializa a compreensão de que subjetividade e

cidade são produtos e produtoras dos mesmos processos, atravessadas

por forças que ora se formatam de maneira concreta, ora se dissipam

para a produção de outros modos de ser, ao encontro da perspectiva

transacional delineada pela psicologia ambiental. Com isso, coloca-se

em discussão o ponto em que o subjetivo e o urbano confluem, tendo em

vista também as dissonâncias produzidas nesse campo, o que aponta

para a subjetividade como um processo produtivo, e não de

espelhamento, em que o ambiente é antes um componente subjetivo do

que pano de fundo sobre o qual figuram as pessoas.

Desse modo, entende-se que a cidade como ambiente construído

é um artifício importante na produção dos modos de ser das pessoas, que

se modificam reciprocamente durante a história. Ao resgatar o histórico

de cidades ocidentais, Gehl (2010) expõe que a estrutura urbana, a

forma das cidades e seu planejamento constituem os modos de agir das

pessoas. No caso do deslocamento humano, por exemplo, o autor

argumenta que modos de circulação se diferenciam de acordo com o uso

do solo. Se os equipamentos da cidade, como as praças e mercados,

forem dispostos de maneira compacta (à maneira das cidades medievais

europeias), incentiva-se a caminhada. Por outro lado, a expansão urbana

e a criação de grandes vias de conexão entre as partes da cidade

demandam outros meios de locomoção e produzem outros usos da

cidade (no caso das cidades modernas).

Sob a perspectiva histórica da constituição das cidades europeias

modernas, Sennet (2003) defende que a forma dos espaços urbanos é

correlata às vivências corporais específicas de cada povo. O autor

explora o exemplo da cidade de Paris no período revolucionário que,

contagiada pelo lema da ―liberdade, igualdade e fraternidade‖ passou

26

por reformas urbanas consideráveis nos anos subsequentes à revolução

de 1789.

Com o objetivo de consolidar os ideais da revolução e afastar as

memórias do regime monárquico, os novos governantes propuseram um

recomeço à cidade de Paris e à sua formatação urbana, uma vez que a

garantia da liberdade de ir e vir exigia o fluxo e a movimentação

constante das pessoas. Daí a prioridade para grandes áreas de circulação

e praças amplas para os eventos públicos importantes. O que resultou

dessa fórmula foi que o livre fluir das multidões na cidade facilitou a

dissipação de grupos que eventualmente ameaçassem a consolidação do

novo regime. Assim, o espaço previsto para a liberdade acabou por

pacificar o corpo revolucionário (Sennet, 2003).

Do século seguinte, o exemplo utilizado é o da cidade de Londres

(Sennet, 2003). Em tempos de aprimoramento da produção fabril e de

desenvolvimento do sistema de produção capitalista, o modo de vida dos

londrinos foi transformado pelas intervenções na forma da cidade.

Conduzidos pelo modelo do sistema circulatório do corpo humano, a

ideia dos urbanistas da época era que, com circulação pelas grandes

ruas-artérias, as pessoas passassem por parques e áreas verdes para

respirarem ar puro. Assim, tanto as ruas como os parques foram

adaptados para atenderem às demandas de sua época, que previam um

modelo de saúde, de circulação, de produção de riquezas e de modos de

ser na cidade.

No que tange à circulação de pessoas no período analisado por

Sennet (2003), o modelo de ―cidade da caminhada‖ foi o dominante no

na época compreendida entre o medievo e meados do século XIX

(Schiller, Bruun & Kenworthy, 2010). Essa forma de organização da

cidade prevê que o deslocamento de pessoas se dá em função de sua

densidade e uso misto do solo. Desse modo, a forma das cidades

medievais priorizava modos de transporte lentos (entendido como

caminhada e tração animal), com a acessibilidade e proximidade como

princípios organizadores e a localização dos destinos desejados no raio

de 30 minutos de deslocamento.

Planejadas ou não, intencionais ou não, a construção de grandes

vias e as reformas executadas nas cidades modernas produziram uma

cisão mecânica no cenário urbano. Para Sennet (2003) essa divisão

impactou na distribuição territorial das populações, separando os bairros

pobres dos ricos, por exemplo. Além disso, o direcionamento do fluxo

de pessoas, aliado às transformações urbanas e à velocidade por elas

imprimida, não favoreciam que as pessoas se dessem conta do

efervescer da vida moderna e de todas as suas contradições.

27

De maneira geral, a dinâmica originada pelo deslocamento nas

cidades sugere ao menos dois aspectos importantes para a compreensão

do cenário atual das cidades. Em primeiro lugar, a criação de espaços

delimitados para atenderem necessidades específicas. As ruas e os

espaços públicos eram entendidos como locais de passagem e de

velocidade, enquanto que os cafés e pubs eram locais de permanência e

de intercâmbios, indicando a separação entre as esferas pública e

privada na cidade.

Em segundo lugar, ao favorecer o livre fluir das pessoas e

imprimir velocidade na vida das cidades, o planejamento urbano acabou

fomentando um ―sentimento de estranheza geral‖ entre as pessoas

(Sennet, 2003), que tem expressão na figura do individualismo. Assim, a

movimentação nas cidades isolou os indivíduos, decorrência importante

do desenvolvimento de tecnologias do final do século XIX.

Sennet (2003) entende que o aperfeiçoamento de tecnologias e

dos bens disponíveis na época, como a luz elétrica, elevadores em

construções verticais e o transporte de pessoas sobre trilhos, facilitou o

amortecimento do corpo moderno, não permitindo seu vínculo a nada

com que tenha contato. Nesse cenário, as cidades ―orientadas para o

trânsito‖ (Schiller et al., 2010) foram organizadas para atender à

demanda da industrialização e do espalhamento urbano.

Na esteira do historiador francês Alexis de Tocqueville, Sennet

(2003, p. 64) ressalta que os ―corpos individuais que transitam pela

cidade tornam-se gradualmente desligados dos lugares em que se

movem e das pessoas com quem convivem nesses espaços,

desvalorizando-os através da locomoção e perdendo a noção de destino

compartilhado‖. Assim, a fórmula que conjuga individualismo,

velocidade e desenvolvimento de tecnologias tem como resultado a

―ética da indiferença‖ na sociedade moderna: indiferente ao outro e ao

lugar por onde transita. Aliás, a alienação entre indivíduo e espaço,

promovida pela velocidade, homogeneíza a experiência urbana que

possa emergir nesse contexto. Nesse sentido, o espaço percorrido é antes

de tudo um entrave ao exercício da liberdade individual, que deve ser

superado imediatamente e com igual velocidade.

No horizonte do bem estar individual e da garantia dos ideais

modernos, o desenvolvimento tecnológico se voltou para assegurá-los

de maneira plena e eficaz. Assim, lançou-se mão das tecnologias de

locomoção, de saúde, de conforto e de planejamento dos espaços

urbanos para privilegiar as demandas individuais em detrimento

daquelas das massas (Sennet, 2003). Exemplo de como a comodidade e

28

o conforto se relacionam com o bem estar individual é o automóvel, que

surgiu no cenário urbano no final do século XIX.

O advento dessa máquina tornou-se um retrato da vida moderna:

com ela, possibilitou-se que as pessoas passassem pelas ruas da cidade

confortavelmente sentadas, indiferentes às mazelas da realidade externa

ou entregues aos devaneios pessoais. Nesse sentido, os argumentos de

Gehl (2010) e Sennet (2003) convergem ao enfatizarem que o

favorecimento do movimento e da velocidade (desdobramentos dos

ideais da revolução francesa), culminou na separação do uso da cidade,

afastamento e desvinculação com esse espaço e, por fim, no reforço do

individualismo.

Esse panorama das cidades modernas, que com o passar do tempo

aliou repetidamente velocidade, desenvolvimento de tecnologias,

individualismo e se desdobrou na separação entre as pessoas e as

cidades (Sennet, 2003), parece ter se tornado ainda mais crônico no

início do século XX, início do movimento modernista. Nas palavras de

Short e Pinet-Peralta (2010), as cidades foram reimaginadas e

reprojetadas para garantir a alta velocidade, que por sua vez se tornou

emblema de um modo de circulação: o motorizado.

Novamente na imagem do automóvel, o traçado das cidades

passou a ser feito para atender à centralidade que esta máquina adquiriu

na vida das pessoas e no desenvolvimento urbano. Modelo de

planejamento que data da década de 1940 e perdura até os dias atuais, a

―cidade do automóvel‖ (Schiller et al., 2010) se caracteriza pela

expansão territorial da cidade, deixando de lado a compactação das

localidades e segregando o uso do solo. Com a velocidade

proporcionada pelo automóvel, a cidade projetada para automóveis cria

diversas condições para o deslocamento de uma parcelada população,

mas produz e mantém desigualdades de mobilidade e acessibilidade para

grande parte dela.

Nesse panorama, Short e Pinet-Peralta (2010) sinalizam a

importância do movimento futurista na concretização desse modo de

vida. Neste, a expressão artística faz um elogio ao movimento, e a

velocidade se tornou sinônimo não só de coragem e audácia, mas de

desenvolvimento e progresso. Nesse horizonte estético e ideológico, a

cidade modernista criou forma.

Poetizada por Marinetti1 e concretizada por Le Corbusier2, foi

concebida também à imagem de uma máquina, mas uma máquina de

1 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) foi um escritor e poeta italiano,

precursor do movimento futurista.

29

habitar. A intenção era produzir o espaço urbano de modo que atendesse

à demanda dos automóveis, e para tanto as cidades tiveram sua

paisagem recortada por autoestradas e arranha-céus. Aos cidadãos que

ali transitavam, caberia a adaptação ao novo estilo de vida e aos novos

formatos da cidade.

Nesse ponto, não se pode negar que o desenvolvimento de

tecnologias para a locomoção (com ênfase no carro), além de imprimir

velocidade no cotidiano das pessoas, permitiu o encurtamento da relação

entre espaço percorrido e tempo gasto nos deslocamentos, aliando

conforto e praticidade às suas vidas. No entanto, houveram

consequências importantes dessas transformações urbanas, como o risco

corporal ao se submeter a essas condições, expresso pelos ―acidentes de

trânsito‖ (Short & Pinet-Pertalta, 2010), e novamente a ênfase no

indivíduo e na indiferença em relação ao ambiente urbano (Sennet,

2003; Gehl, 2010).

No que tange ao ambiente construído, Sennet (2006) expõe que a

arquitetura moderna produziu cidades frágeis, pois ao conceber outras

formas de urbanização, rompeu com os modelos antecessores. Assim,

não houve modificação processual do uso da cidade, tampouco a

urbanização se adequou aos novos modos de vida modernos. Para o

autor, houve uma ruptura com as estruturas anteriores e construção de

outras (mantendo a referência ao ideal futurista), ou seja, as construções

foram destruídas ao invés de serem adaptadas.

Desse modo, perdeu-se a noção de processo, continuidade e de

história no desenvolvimento urbano. Para Sennet (2006), a cidade frágil

é um sintoma que representa uma visão do espaço urbano como um

sistema fechado, que prevê o equilíbrio e integração. No mesmo sentido,

Gehl (2010) enfatiza a urgência de revisão desse modo de planejamento,

sugerindo um modelo de cidade para pessoas, que não seja palco de

disputas entre indivíduos e que leve em consideração as reais

necessidades dos cidadãos, ressaltando aquilo que chamou de ―dimensão

humana‖.

Ao analisar as abordagens sobre as cidades contemporâneas, o

pano de fundo exposto por Magnani (2002) a respeito do entendimento

sobre o urbano não parece ser muito favorável. Por um lado,

diagnósticos com base em indicadores e variáveis sociais indicam a

cidade à beira do colapso: violência, crises no transporte, saneamento

básico e moradia. Por outro lado, a profusão de signos, imagens e

2 Pseudônimo do franco-suíço Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965), um

dos arquitetos e urbanistas mais importantes do século XX.

30

simulacros, inerentes às cidades do capitalismo pós-industrial, produzem

mais rupturas do que coesão na vida social. Para o autor, o que essas

duas imagens sugerem é a deterioração dos espaços públicos,

privatização da vida coletiva e prevalência da vida virtual em detrimento

dos contatos e encontros. No entanto, defende Magnani (2002), nem

tudo é caos e indiferença na cidade, e a dinâmica urbana, bem como as

relações nela engendradas, se evidenciam no olhar ―de perto e de

dentro‖.

Assim, seja do ponto de vista arquitetônico, psicológico ou

antropológico, o que se defende é a necessidade de promover a vida na

cidade. Sennet (2006) sugere, em oposição à cidade fechada, a cidade

aberta, que flerta antes com a complexidade e a diferença do que com a

estabilidade. Esse modelo se embasa em três aspectos principais: cidade

como território de passagem, sendo a experiência de passagem um

modo de conhecer a cidade como um todo; formas incompletas, que

favoreçam outros usos dos mesmos espaços; e narrativas de

desenvolvimento, lembrando que o desenvolvimento de algo se dá por

dissonâncias, conflitos, progressões e regressões, englobando o

movimento da história. Resultado disso, conclui o autor, é uma

experiência democrática do urbano, que propicia elementos para a

convivência, conectando lugares e pessoas.

A proposta de Gehl (2010) para a invenção de outros modos de

planejamento urbano aponta para a concretização de quatro objetivos: a

produção de uma cidade habitável, segura, sustentável e saudável. É

necessário que a cidade convide seus habitantes a ocupá-la, partindo do

pressuposto de que as estruturas urbanas produzem uma demanda e usos

específicos da cidade. Assim, quanto maior a quantidade de estradas,

mais estimulado será o uso de automotores, da mesma maneira que o

aprimoramento de condições para ciclistas aumenta a quantidade de

pessoas pedalando. Além disso, a melhoria das condições para a

caminhada não beneficia apenas uma parcela da população que opta por

esse modo de se transportar, mas sim a vida na cidade. Para tanto, é

necessário criar condições de permanência e circulação na cidade, com

estruturas compactas, áreas verdes e espaços públicos atraentes, todos na

escala humana (Gehl, 2010).

Entende-se que a cidade aberta, proposta por Sennet (2006) vai ao

encontro da cidade para pessoas de Gehl (2010), pois ambas pressupõem

a vida na cidade, que por sua vez reforça a vida social. É o (re)começo

para a produção de outras formas de socialização, que emergem como

exemplos nas grandes metrópoles contemporâneas.

31

Herdeiras de seu tempo histórico, cidades como Nova York,

Londres, Paris e Melbourne foram erguidas como templos da

segregação, individualismo e culto à velocidade. No entanto, diante do

cenário de globalização, o advento de outras formas de movimentação

econômica, migrações, multiculturalismo e a hibridização da produção

dos sujeitos, o planejamento urbano teve de se alinhar a essa realidade.

Assim, a formatação heterogênea possibilitou o descentramento da

cidade e o favorecimento de diversos pontos de encontro. O desenho

urbano, portanto, sugere outros modos de socialização que emergem das

formas particulares de produção de subjetividade e relações sociais

características do contemporâneo.

São casos de cidades que têm se preocupado com a criação de

condições para que seus moradores explorem e vivenciem a cidade,

usando seu território como ponto de encontros e aperfeiçoamento das

condições de vida. Ainda assim, os exemplos de desenvolvimento

urbano citados por Gehl (2010) e Sennet (2003, 2006) não podem ser

compreendidos isoladamente. Trata-se de cidades situadas em países de

economia e vida social mais ou menos estáveis. Ao levar em

consideração metrópoles de países em desenvolvimento (como São

Paulo, Bogotá e Cidade do México, por exemplo) a situação adquire

outros contornos: a vida cotidiana é pressionada por motivos diversos,

assim como a prioridade política e o uso da cidade são outros. Apesar de

não ser possível repetir experiências bem sucedidas em contextos

diferentes, parece ser consenso que as cidades vêm se abrindo para seus

moradores, facilitando o fluxo e experiência do lugar.

O passeio pela história termina com o espalhamento urbano, que

tem propiciado a circulação por automóveis, mas também a pulverização

de suas centralidades, produzindo cidades heterogêneas e multicentradas

(Sennet, 2003). Ao mesmo tempo em que a facilidade de circular e a

garantia de livre exercício da individualidade marcam as cidades

contemporâneas, esse modelo de mobilidade se torna paradoxalmente

insustentável. Diante do panorama da imobilidade no transporte (Rolnik

& Kintowitz, 2011), cada vez mais se pensa em meios de desconstruir o

modo de circulação motorizado.

Seja pela cidade como sistema aberto (Sennet, 2006), seja com o

projeto de cidades para pessoas (Gehl, 2010), a meta é imprimir outra

dinâmica (que não a do automóvel) às cidades. Estimular modos

alternativos de se deslocar gera a possibilidade de encontros, de acasos e

de estar em contato com o ambiente urbano. Essa experiência urbana é

eminentemente corporal (Short & Pinet-Peralta, 2010; Sennet, 2003):

32

velocidades, sensações, experimentações e afetos reverberam todos no

corpo, produzindo sentidos diversos na relação pessoa-cidade.

3.1.2 Mobilidade como experiência urbana

A discussão conduzida até o momento sugere uma polarização na

compreensão da mobilidade urbana. Por um lado tem-se uma estrutura

urbana massiva, responsável por produzir, ao longo da história, corpos

desligados do ambiente e indiferentes à presença do outro. Por outro, o

desenvolvimento dos modos de circulação motorizados, hegemônicos

nas cidades atuais, é tido como um dos responsáveis pela segregação em

seu uso e como representação principal do individualismo na sociedade

contemporânea.

Sem desconsiderar o impacto desses argumentos, é necessário

pensar a mobilidade como uma prática cotidiana atravessada sim por

esses fatores, mas também produtora de significados e de culturas

(Jensen, 2009). Com isso, não se pretende desconsiderar os

desdobramentos ambientais, sociais e psicológicos do privilégio da

circulação de automóveis e do individualismo nas práticas urbanas, mas

principalmente apontar para a compreensão da mobilidade urbana como

um modo de experimentar e estar na cidade.

Para além do embate que opõe modos de deslocamento

motorizados e não motorizados, procurou-se destacar que o curso da

história moderna produziu condições de circulação de automóveis, não

de pessoas. Isso porque as dinâmicas sociais instigam a aceleração dos

modos de vida pela flexibilização do trabalho, incorporação de novas

tecnologias ao cotidiano (incluindo o automóvel), bem como a

possibilidade de transpor longas distâncias em tempo curto (Araújo,

2004). O carro, portanto, é utilizado como ilustração daquilo que

representa não só uma maneira de produzir cidades e mobilidade, mas

modos de agir e pensar.

Entender a mobilidade como objeto derivado de práticas sociais

particulares exige visualizá-la como práticas reais de mobilidade, que se

dão na co-presença, no contato entre os atores e que implicam em

formas de habitar o espaço e ocupar o tempo (Araújo, 2004). No que

tange aos aspectos subjetivos da mobilidade, faz-se necessário pensar

em como as experiências no espaço e no tempo reverberam nas pessoas

e produzem subjetividade.

Sob o enfoque da psicologia ambiental, Moser (2012) expõe que

a mobilidade em larga escala transforma a proximidade em uma

33

―distância no tempo‖. Ela depende das instalações dispostas na cidade,

bem como da acessibilidade e uso desses elementos urbanos. Na

articulação entre espaço e tempo, defende-se que nas cidades a

acessibilidade se tornou multifacetada e a proximidade

multidimensional. Desse modo, a mobilidade permite a construção de

uma rede de escolhas e usos em um ambiente urbano cada vez mais

heterogêneo, possibilitando apropriações diversas desses espaços.

Nesse horizonte, o estudo de Gatersleben e Uzzel (2007) é

ilustrativo, pois demonstra como usuários de diversos meios de

transporte se sentem em seus deslocamentos diários de acordo com o

modal escolhido (carro, transporte público, bicicleta, a pé), com

destaque para os aspectos afetivos provocados nas viagens. Ao tomar os

deslocamentos motorizados como exemplo, os resultados indicam que

os usuários de transporte público, mesmo fazendo viagens com duração

e distância semelhantes às dos motoristas de carro, sentem que o trajeto

foi muito longo ou demorado quando comparado com os motoristas. O

que esse resultado sugere, entre outros aspectos, é que a experiência do

espaço e do tempo na mobilidade urbana está atrelada a uma complexa

trama de fatores que envolve o motivo da viagem, o modal escolhido e o

espaço por onde transita.

Jensen (2009) aponta para a existência de uma dualidade na

compreensão da mobilidade, com polos situados no nomadismo e no

sedentarismo, no território e na desterritorialização, lugares e não-

lugares. Para o autor, compreender a mobilidade para além desses

dualismos implica em rever a relação entre os elementos urbanos que

produzem movimento e que ligam espaços (armatures3) e aqueles fixos

e delimitados, que promovem a fricção do movimento (enclaves4).

Desse modo, a via para uma compreensão crítica da mobilidade

implica no reconhecimento de que o espaço e o lugar, o móvel e o

estável, o fluxo e seu impedimento coexistem e são interdependentes,

uma vez que os seres humanos móveis também precisam da proteção do

lar. Como ação cotidiana, esse entendimento sobre mobilidade vai além

do deslocamento entre dois pontos no espaço e enfoca aquilo que ocorre

no ―entre-lugares‖. Como prática cotidiana, a mobilidade aponta ainda

para a dimensão política: em movimento o espaço é produzido e

3 Em relação com o português, a tradução de armatures que mais se aproxima

do que o conceito sugere está relacionada a um rotor ou um componente

elétrico que induz corrente.

4 De maneira análoga, enclaves sugerem um território de fronteiras inteiramente

delimitadas dentro de outro e remetem à fixidez.

34

reproduzido, sujeitos se conectam e se desconectam, são localizados e

deslocados, em complexas teias de relações que ligam o urbano, o

sujeito e o outro, abrindo caminhos para a construção diária da

identidade dos moradores da cidade, bem como para a produção de

vínculos afetivos e experiências sensíveis diversas nos espaços de

trânsito (Jensen, 2009).

No que tange à experiência sensível do urbano, Hissa e Nogueira

(2013) defendem que há algo na cidade que não é somente piche e

concreto. Ela é dotada de uma pulsação constante, é desenhada por

misturas, contradições e heterogeneidades, de modo que viver a vida

urbana implica não somente em ver a cidade, mas experimentá-la. Para

os autores, ―ver a cidade é viver a cidade, experimentá-la em seu

terreno‖ (Hissa & Nogueira, 2013, p. 56), que é um convite inevitável ao

deslocamento do corpo. Assim, as vivências da / na cidade são antes de

tudo corporais, há uma relação estreita entre o próprio corpo e o corpo

da cidade. Movimento, afetos, experiências, todos gravados em sua

superfície: na pele, na rua.

Se em Sennet (2003) há uma correspondência entre a forma

urbana e as vivências corporais ao longo da história, Hissa e Nogueira

(2013) propõem que a cidade é corpo. Para os autores:

A vida urbana é feita das relações corpo-cidade,

espaço-movimento, afeto-ação. A cidade-terreno

é a cidade no nível da rua, produzida por corpos e

movimentos, do que está sendo feito da vida

urbana. O corpo experimenta a cidade. A cidade

vive por meio do corpo dos sujeitos. A cidade é

cidade-corpo. (Hissa & Nogueira, 2013, p. 56).

Nesse sentido, o movimento do corpo torna-se um convite à

experiência da cidade, de modo que não se mover implica na redução do

campo do sensível e no fechamento do corpo para a cidade (Hissa &

Nogueira, 2013). Experimentá-la requer, portanto, estar em contato e em

constante circulação, abertura para suas paisagens políticas, estéticas e

sociais, o que é inviabilizado, novamente, pela circulação motorizada.

Para estender o diálogo entre os autores, Sennet (2003) entende

que à medida que as vias são cada vez mais expressas e bem sinalizadas,

o motorista precisa cada vez menos dar-se conta das pessoas e das

construções para prosseguir no seu movimento. Os deslocamentos são

mais rápidos num ambiente cujas referências tornaram-se secundárias.

Para Hissa e Nogueira (2013), a circulação com automóveis na cidade

35

encarna as contradições do modo de produção capitalista e da ordem a

ele subjacente, promovendo, sobretudo, experiências privadas.

Assim, a organização do espaço, o traçado das cidades e a direção

das ruas parecem prenunciar a experiência que se tem da cidade e, por

sua vez, a configuração subjetiva de seus moradores. No espaço

racionalizado, a pressa dita o ritmo do movimento e o automóvel figura

não só como meio hegemônico de circulação, mas como um modo de

manutenção do poder e da ordem.

No entanto, toda estratégia de manutenção do poder e da ordem

vigentes gera a possibilidade de seu avesso (Hardt & Negri, 2003).

Resistir à velocidade do automóvel e à cidade da pressa escancara a

possibilidade de outras experiências urbanas, diferentes e imprevisíveis.

E a resistência ganha consistência na lentidão, ou nos ―homens lentos‖

(Hissa & Nogueira, 2013; Santos, 2014).

Entendidos como aqueles que desviam do modo capitalístico de

produção de subjetividade, interpelam as regras e organizações

cotidianas da cidade, principalmente no que tange à mobilidade urbana,

produzindo novos sentidos na cidade. Assim, sejam os homens lentos

(Santos, 2014), os imigrantes clandestinos (Augé apud Silva, 2011) ou

os vagabundos (Bauman, 1999), o que está em jogo para essas pessoas

que se movem à margem das vias instituídas é a possibilidade de

retorcer o sentido preestabelecido para o espaço (aquele racional e

planejado) e desafiar territórios.

Para Hissa e Nogueira (2013), a lentidão interessa a partir do

momento em que ela faz sentir, pensar e experimentar, ampliando o

campo perceptivo. No contexto em que a velocidade e a indiferença dão

a tônica da experiência urbana, os homens lentos caminham no contra

fluxo, reatando os pedaços da cidade que parece fragmentada, sem

referências, esquizofrênica. Nesse sentido, é necessário enfatizar: a

lentidão subverte os territórios estabelecidos e confere outros sentidos

ao movimento e ao espaço. O que permanece é o movimento, um fluxo

que produz sentidos e culturas, criam e recriam a noção de eu e de outro

(Jensen, 2009).

Ao transpor essa discussão para o uso de bicicletas como meio de

se mover na cidade, Jensen (2013) considera que o movimento favorece

encontros e sensações, mas o foco de sua análise recai na dimensão

política da mobilidade por bicicletas. Na análise das políticas que

priorizam esse modal na cidade de Copenhagen, a autora traz à tona os

aspectos discursivos que fundamentam modos específicos de ser

habitante/ciclista e de circular naquela cidade.

36

Atualmente, estima-se que 50% dos habitantes daquela cidade

realizam deslocamentos com bicicletas, número que a mantém como

uma das principais referências no uso cotidiano desse modal. Esse

patamar foi alcançado pela produção de políticas e pela elaboração de

planos de médio e longo prazos que priorizam a circulação de bicicletas,

o que viabiliza o tempo de viagem, segurança e conforto, o estilo de

vida dos cidadãos e, em suma, a vida urbana como um todo (Jensen,

2013).

Assim, existe a interlocução entre o discurso das políticas e os

modos de ser dos moradores de Copenhagen, uma vez que as ações

políticas reforçam a imagem da cidade como modelo para o ciclismo

urbano, além de compor a identidade dos moradores de Copenhagen.

Jensen (2013) entende que o alvo dessas políticas são pessoas que

desejam se deslocar de maneira rápida e fácil, uma experiência que

proporcione ao mesmo tempo contato com o ambiente e que favoreça o

movimento, sem desperdício de tempo nas longas filas de

congestionamento. Ou seja, acesso direto, otimização do tempo e

experiência urbana sem fricção.

No caso da cidade de São Paulo o discurso se mantém, ainda que

demonstre o avesso da situação exposta por Jensen (2013). Desde o

início do século XX, as políticas para a cidade priorizaram a mobilidade

dos modos motorizados, em um processo que aliou a ampliação das

estruturas de trânsito, modernização e transformações urbanas

decorrentes de processos econômicos, políticos e arquitetônicos. Rolnik

e Klintowitz (2011) pontuam que não é ao acaso que, na cidade de São

Paulo, a questão da imobilidade se apresente como congestionamentos,

pois ao mesmo tempo em que as políticas priorizaram a construção de

estruturas para favorecer a circulação, a cidade foi inundada por

veículos particulares, inviabilizando seu trânsito. Existe nessa cidade

uma forte interlocução entre os discursos das políticas de mobilidade e a

maneira como as pessoas circulam na cidade.

Nesse sentido, os discursos das políticas de Copenhagen (Jensen,

2013) e São Paulo (Rolnik & Klintowitz, 2011) se encarregam de

produzir tipos particulares de cidade e modos particulares de ser e estar

nesses espaços. Se inicialmente as infraestruturas urbanas foram

projetadas para favorecer o movimento e diminuir a fricção – armatures,

conforme definição de Jensen, (2009) –, as análises demonstraram a

produção de culturas distintas, senão antagônicas, a partir das políticas

para a mobilidade elaboradas para cada cidade.

Assim, os argumentos de Jensen (2009) e Jensen (2013) se

complementam, pois as infraestruturas da cidade que produzem

37

mobilidade, ao cumprirem sua função de conectar lugares e pessoas,

também reforçam que espaços de mobilidade também podem ser

experienciados e significados pelos sujeitos que se movem. Existe aí o

entrelaçamento das dimensões política, urbana e subjetiva que

legitimam o ―sentido de lugar‖ (Jensen, 2013), ou seja, a produção da

identidade pessoal referente ao lugar por onde transita.

Desse modo, seja pelo fluxo (Jensen, 2009) ou pela lentidão

(Santos, 2014), evidencia-se a possibilidade de viver a cidade de outras

maneiras, de escapar à aceleração que produz indiferença e de anunciar

a possibilidade de estabelecimento de laços com o espaço, resistindo à

velocidade com que a vida contemporânea se produz. Não por acaso,

Gatersleben e Uzzel (2007) identificaram em seu estudo que os

deslocamentos feitos por pedestres e ciclistas são mais divertidos e

relaxantes quando comparado àqueles dos usuários do transporte

motorizado público ou privado.

Para retomar a noção de dobra, Hissa e Nogueira (2013, p. 73)

sugerem que ao invés de cindir o tecido urbano, ―[...] é possível dobrá-lo

de modo que não se rasgue, mas cresça em volume e se multiplique.

Essas dobras da cidade são feitas no tear de redes de lugares, de

apropriações múltiplas, com os corpos plurais que agem e tecem

desenhos no mundo‖. Portanto, na tessitura urbana são os lugares que

garantem consistência à experiência da pessoa na cidade. Trata-se do

encontro entre pessoa e espaço que deixa uma marca, que afeta. Jensen

(2013) sugere que a mobilidade confere significado aos lugares, o que

indica que existe algo de permanência no movimento. Em suma, os

deslocamentos diários podem ser acontecimentos significativos, para

além da instrumentalidade do ir e vir cotidiano.

Desse modo, a linha de argumentação construída tem sustentado

que na relação pessoa-cidade, os deslocamentos podem ser considerados

vivências importantes, principalmente quando contestam espaços de

poder, discursos políticos e modos de ser historicamente canonizados

pelos meios motorizados de locomoção. A proposta de tornar a vida nas

cidades mais lentas e promover o fluxo - de pessoas e de sentidos - se

refere não somente à possibilidade colocar as pessoas em contato íntimo

com o ambiente urbano, mas também de verificar a igualdade no uso das

cidades.

Assim, se a mobilidade é uma prática cotidiana, está inscrita no

registro da política. De maneira análoga, se é uma experiência subjetiva,

está inscrita no registro do sensível, dos afetos. Compreendê-la nesses

termos pode auxiliar no entendimento de como os espaços de uso diário

38

podem se tornar significativos mesmo estando em movimento,

enriquecendo os significados da relação pessoa-cidade.

3.1.3 A possibilidade do lugar na mobilidade urbana

Na concretude da cidade, é possível medir seu espaço de maneira

objetiva em metros quadrados, quilômetros, decibéis. No entanto,

quando se trata da experiência urbana é necessário inscrever a cidade no

regime das sensibilidades: corpo-cidade (Hissa & Nogueira, 2013).

Nesses termos, Thibaud (2004; 2012) desloca a noção de meio ambiente

(aqui entendido como meio ambiente urbano) para a de ambiência, o que

sugere outra maneira de conceituar e experimentar a cidade. Para o

autor, ambientar um espaço significa ressaltar seus aspectos sensíveis, o

que convoca à dimensão estética e social da qualidade de vida e bem

estar dos moradores da cidade (Thibaud, 2012). Em outros termos,

ambientar é criar condições para que um lugar se torne habitável.

A ambiência remonta à dimensão da percepção, mas não de

elementos isolados ou sobrepostos, tampouco convida a uma atitude

contemplativa diante da realidade. Ela não é uma localidade precisa,

mas antes de tudo algo que se destaca em um campo difuso. Não é um

objeto da percepção, mas aquilo que ―dá o tom‖ aos territórios (Thibaud,

2012). Nas palavras de Thibaud (2012, p. 32): ―ambiência é o que dá

vida a um meio ambiente, o que lhe confere um valor afetivo‖.

Desse modo, se a ambiência implica na abertura para o regime do

sensível e dos afetos, assim como dispara a capacidade de agir nos

espaços, ela apresenta um modo de experimentar a cidade e faz

referência ao espaço vivido. Se essa linha de raciocínio for adequada, a

ambientação urbana pode ser um convite à reflexão do lugar na cidade.

Hissa e Nogueira (2013), na esteira de Milton Santos, definem que lugar

é onde a vida acontece, sendo que cada lugar é, à sua maneira, o mundo

(Santos, 2014).

Do ponto de vista da geografia humana, lugar e espaço estão

intimamente relacionados e não podem ser definidos separadamente.

Para Tuan (1983), o espaço é dado pela capacidade de se mover: é

possível tomar consciência dele pelo simples esticar dos braços e das

pernas. O lugar, por sua vez, é a parada, a pausa no movimento, o que

permite que este se torne um centro de valoração para aquele que o

experimenta (Tuan, 1983).

Por se tratar da experiência humana no espaço, a dimensão do

lugar remete aos significados e ao universo simbólico das pessoas em

seus entornos. A definição de espaço e lugar aludida por Tuan (1983)

39

pode sugerir uma polarização entre movimento e parada, trânsito e

pausa, mobilidade e imobilidade. Discussão também proposta por

Sennet (2000), o vínculo que as pessoas estabelecem com os lugares

pode, por vezes, ser entendido pela imagem do enraizamento.

Frequentemente referida como um modo de captar a identidade grupal

em uma localidade específica, a noção de enraizamento confunde a

imobilidade com o senso de pertencimento a um lugar particular no

mundo, o que reforça a noção de identidade como algo estagnado e

minimiza o movimento inerente à vida nas cidades.

No entanto, se espaço e lugar são conceitos que não podem ser

definidos separadamente, é necessário inserir o movimento e a parada

no próprio lugar. Santos (2014) entende que os lugares são feitos de

fixos e fluxos, e o movimento é aquilo de vivo que os reveste (Hissa &

Corgosinho, 2006). Assim, o lugar aglutina significados, histórias

individuais e coletivas, subsidia a construção de identidades e refuta

tudo mais que sugere encerramento, finalidade ou que dê o caráter de

permanência.

Entretanto, a possibilidade de acessar o lugar se dá em ato, em

sua experiência. O lugar é o terreno dos encontros, do cotidiano e das