UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SIMONE WACHTER MULLER MONTORO

“ÁGUAS DE MARÇO”: PERCEPÇÃO DE RISCO E APEGO EM TERRITÓRIOS

VULNERÁVEIS A DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE

GUARATUBA/PR

MATINHOS

2019

SIMONE WACHTER MULLER MONTORO

“ÁGUAS DE MARÇO”: PERCEPÇÃO DE RISCO E APEGO EM TERRITÓRIOS

VULNERÁVEIS A DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE

GUARATUBA/PR

Dissertação apresentada como requisito parcial à

obtenção do grau de Mestre em Ciências

Ambientais, no Curso de Pós-Graduação em

Desenvolvimento Territorial Sustentável, Setor

Litoral, da Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Prof.aDr.a Luciana Castilho Weinert

Coorientador: Prof.a Dr.a Eveline Fávero

MATINHOS

2019

Dados Internacionais de Catalogação na Fonte

Biblioteca da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral

M798a

Montoro, Simone Wacfiter Muller

'Aguas de março": percepção de risco e apego em territórios vulneráveis

a desastres socioambientais no município de Guaratuba/PR / Simone Wachter

Muller Montoro; onentadora Luciana Castilho Weinert; coonentadora Eveline

Fávero.- 2 0 1 9 .

103 f.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná • Setor Litoral.

Matinhos/PR. 2019.

1. Desastres socioambientais (Litoral do Paraná) 2. Desastres ambientais

(Litoral do Paraná). 3. Mudanças climáticas 4. Águas de março (Guaratuba, PR). I.

Dissertação (Mestrado) - Dissertação (Mestrado) - Programa do Mestrado em

Desenvolvimento Territorial Sustentável. II. Titulo.

C D D -363.34

Marco» Vmicius Fidenoo CR8-9MB11

M 1 N E T Ö W J DA E íjjC A Ç A Q

s e t o r b e t « ? LITO RAL

UW lVBRSffilAiie F E U ÍR M . DD PAftANA

P R ÍL R E T O R lA DE PESÜ U lSA E ROS-GRADUAÇÀD

PR Ü M A M A D E P*S-GRADüAÇÃO D EEESJO LVRAEW TC

T E R R IT O R IA L S JÇ T E N T A V E l - AQOQ ieiflÖ A1P3

TER MIO DE À PR O V A Ç A 0

Ü i membros Oe B H d a Ex im nadera d e iijn ed e pald Cpltgiadp doPrpgrana de P p l C-■jdija^äp «m D FLln vC 'L'.'i'M Ew T ö

TERRITORIAL SU STEN T Á V EL d» Unlvaradada Föderal oa Parana lorarn oonvoceooa p a n raakur a ergmsdo da daaanaçto da

M M lrat» da SIMONE WÄCHTER MÜLLER MONTORO knKuUMM *AGUAS DE MARCO* PERCEPÇÃO OE R B C O E APEOO

EM TERRITORíOA VULNER AvLlE A 0 L&A5 THÇ5 SOCIO AMBIENTAIS HO MLWICIPK9 DE OU A HATUBA.'PR RK>4 kann

Ibflulrmi " nluia a ragimnp ■ gviliacAS dB O lbU lp , iGrp da pantLti pah u n

rarb m

d a fn i

A o u lo r f i de llllAd d t ip a ilr * e i l t » u e lL i a hapu iln ja f i n ptilp eaM giada a a m*r.:i 'r- nlb iRi '-i-Jab bk M ie d f B R a * b o f H d a *

feGilüläGäi ptid Im'ii.ü e k j pleno JiLeniiirneiita nie rk.n -annai Hajicit-rii** de

(5c l'i .m-T.i « l u r á .

MAT1NHQS, 3S d l AdN d» M lfi.

i#sD

UUC1AMA

CAÄTilmO 'MEWERT

PrM clio t* da Üanc* E iim m w o r* (UFPQ i

'Cr*-. ,elL-- —

AH1X5 DUMHA THQMAIJSIM

Avancen EaMtirp (i# p n i

■nJA

MAHTCÜ5 U j t A A <>SIQNOHE Lll

Avaka3nrEr(WTn lUPPR)

R Ü A JA C U A H tA lV A , 512 MATIN H DS ■P a ra n l -Grast!

T-tP Í J M M M - T H [A l) KM1-&371 E m a il rag d ttÇ n T íf pr

A G R A D EC IM EN TO S

Agradeço à meu pai, “Mestre Raul”, que sempre me incentivou a estudar e, para o

qual, quero ser sempre motivo de orgulho. Igualmente, agradeço à minha mãe Iara pela sua

força na educação das 3 filhas e netos, à meu filho Nathan pelo incentivo incondicional e ao

meu esposo Thiago pelo seu amor.

Agradeço à minha orientadora Professora Luciana por acreditar no meu potencial e

aceitar o desafio de orientar minha pesquisa, me motivando mesmo nas mudanças radicais de

tema. Também à minha Coorientadora Psicóloga Professora Eveline que mesmo à distância

acolheu meu pedido e me deixou mais segura na análise.

Agradeço ao Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável

que me surpreendeu e abriu novos olhares e caminhos para minha vida.

Agradeço à Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, pela dispensa e incentivo aos

estudos, também à Secretaria de Saúde e Defesa Civil pelo auxílio no processo da pesquisa.

“É pau, é pedra, é ofim do caminho

É um resto de toco, é um pouco sozinho

É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã

É um belo horizonte, é uma febre terçã

São as águas de março fechando o verão

É a promessa de vida no teu coração

(Tom Jobin).

Dedico esta dissertação à

todos aqueles que, de alguma forma, passaram

por uma situação de desastre socioambiental e

encontraram forças para recomeçar.

RESUMO

Eventos de desastres, principalmente relacionados às mudanças climáticas que vem

ocorrendo nos últimos anos, são destaques nas literaturas, noticiários e senso comum. O

litoral paranaense foi uma das áreas afetadas, acometida por um grande volume de chuva no

ano de 2011, ocasionando um desastre socioambiental de amplas proporções, evento que

ficou conhecido como “Águas de Março” e causou diversos estragos e perdas significativas

para os moradores das áreas atingidas. Frente à esta temática, realizou-se esta pesquisa, com

o objetivo principal de investigar a percepção de risco, a identidade e o apego ao lugar de

pessoas residentes em áreas afetadas por desastres socioambientais no município de

Guaratuba e através deste resultado, buscou-se compreender como as pessoas se relacionam

com este ambiente vulnerável. Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa

do setor de Ciências da Saúde da UFPR com critérios de inclusão de ser maior de 18 anos e

residir há pelo menos 8 anos na região pré-estabelecida. Traçou-se para esta pesquisa, o

delineamento metodológico qualitativo, observacional e transversal que dividiu-se em B fases:

1° coletou-se os dados, através de 9 entrevistas em profundidade aplicadas em moradores da

área determinada; 2° realizou-se a pré-análise das entrevistas transcritas que formaram B

categorias iniciais, sendo elas: i) Experiência do Desastre; ii) Identidade e Apego ao Lugar - a

escolha do território como uma lugar para viver e iii) Percepção de risco e destas, surgiram

categorias intermediárias e B° analisou-se os dados pelo método de Análise de Conteúdo.

Como resultado, percebe-se que as influências relacionadas às necessidades satisfeitas com o

local onde vivem, são determinantes nos processos de identificação e apego com o lugar.

Também compreende-se que a ocorrência de uma situação de desastre, mesmo que em

grandes proporções, como a ocorrida no ano de 2011, não modificou a relação que os

moradores têm com seu ambiente. Estes não o percebem como um lugar que ofereça perigo

eminente e também não vinculam o evento como um fator negativo para sua permanência no

local. Espera-se, através desta pesquisa e das teorias psicológicas, ter a possibilidade de

contribuir com a compreensão do que ocorre quando pessoas passam por situações de

desastres e continuam vivendo em ambientes de risco, assim como, analisar suas dimensões e

consequências contribuindo para a construção de comunidades mais seguras, capazes de lidar

com situações extremas e adversas.

Palavras-chave: Psicologia Ambiental, Desastres, Apego, Percepção de Risco

ABSTRACT

Disasters, mainly related to climate change that have been occurring in recent years,

are highlights in literature, news and common sense. The coast of Paraná was one of the

affected areas, affected by a large amount of rain in 2011, causing a socio-environmental

disaster of large proportions, an event that was known as "Águas de Março" and caused

several damages and significant losses for the residents of affected areas. In the face of this

theme, this research was carried out, with the main objective of investigating the perception of

risk, identity and attachment to the place of people living in areas affected by socio-

environmental disasters in the municipality of Guaratuba, and through this result, understand

how people relate to this vulnerable environment. This research was submitted to the

Research Ethics Committee of the Health Sciences sector of UFPR with inclusion criteria

being over 18 years old and residing for at least 8 years in the pre-established region. The

qualitative, observational and cross-sectional methodological design was divided into three

phases: 1) the data were collected through 9 in-depth interviews applied to residents of the

determined area; 2° the pre-analysis of the transcribed interviews was carried out that formed

3 initial categories, being: i) Experience of the Disaster; ii) Identity and Attachment to the

Place - the choice of the territory as a place to live and iii) Perception of risk and from these,

intermediate categories appeared and 3rd was analyzed the data by the Content Analysis

method. As a result, it is perceived that the influences related to the needs satisfied with the

place where they live, are determinant in the processes of identification and attachment with

the place. It is also understood that the occurrence of a disaster situation, even to a large

extent, such as occurred in 2011, did not change the relationship that residents have with their

environment. These do not perceive it as a place that offers eminent danger and also do not

bind the event as a negative factor for their stay in place. It is hoped, through this research and

psychological theories, to be able to contribute to the understanding of what happens when

people go through disasters and continue to live in risky environments, as well as to analyze

their dimensions and consequences contributing to the construction communities to deal with

extreme and adverse situations.

Key-words: Environmental Psychology, Disasters, Attachment, Perception of Risk

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO..............................................18

FIGURA 2 - GRAU DE ESTRESSE COLETIVO: ACIDENTE E CATÁSTROFE

25

FIGURA 3 - HAZARD.................................................................................................................... 28

FIGURA 4 - DESASTRES...............................................................................................................28

FIGURA 5 - LIMITES DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA...................................................41

FIGURA 6 - LIM EIRA.................................................................................................................... 44

FIGURA 7 - LIMEIRA - FAZENDA ESTRELA........................................................................ 45

FIGURA 8 - ESTRADA DA LIM EIRA.......................................................................................45

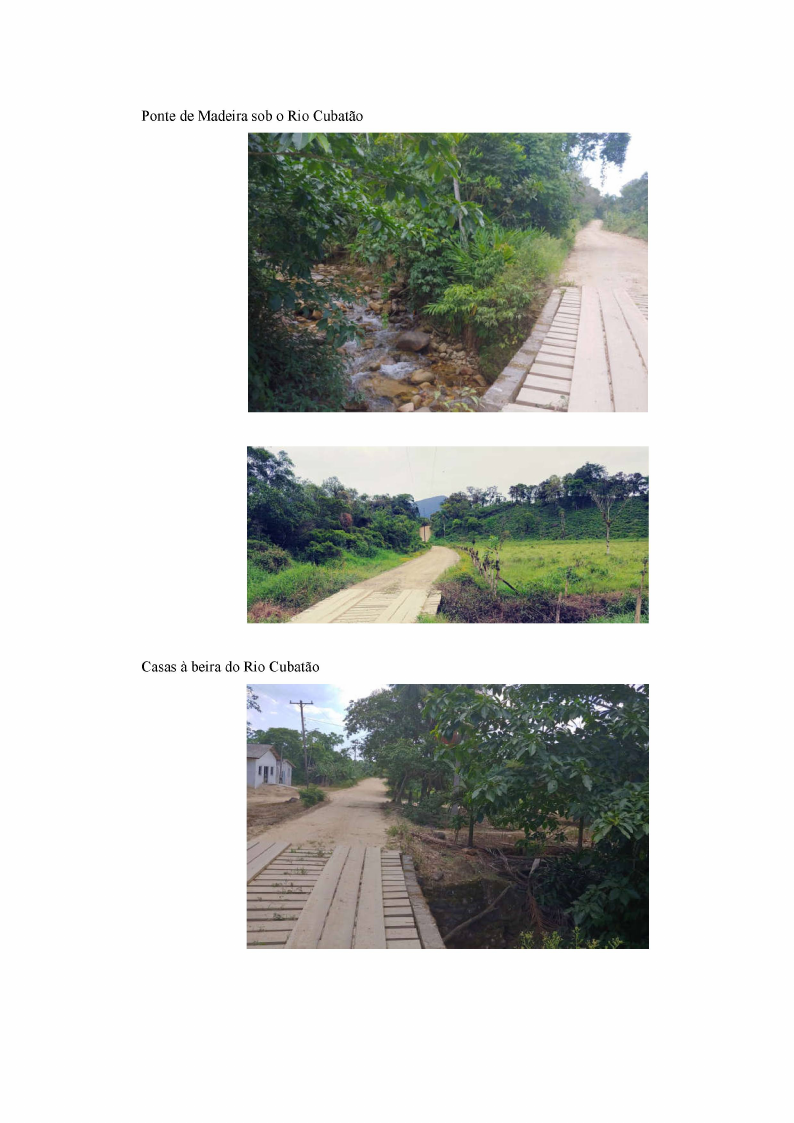

FIGURA 9 - CUBATÃO - BAIXADA DO G ELO .....................................................................46

FIGURA 10 - CUBATÃO................................................................................................................47

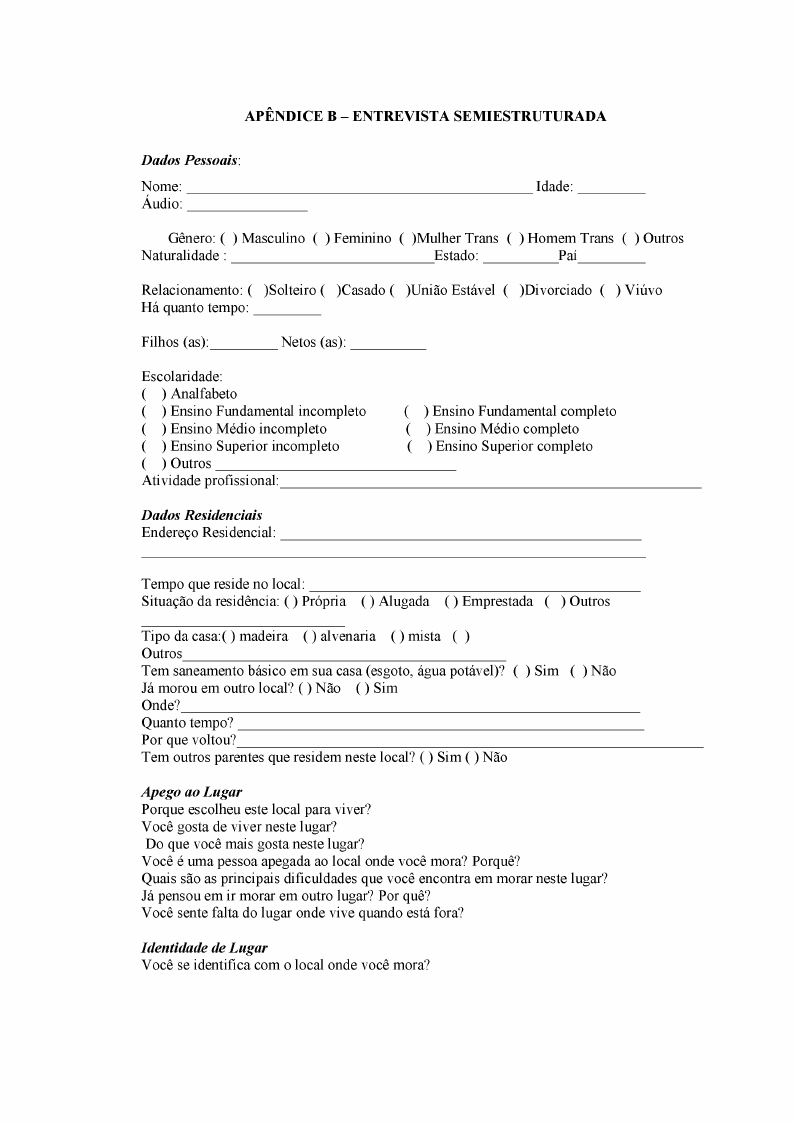

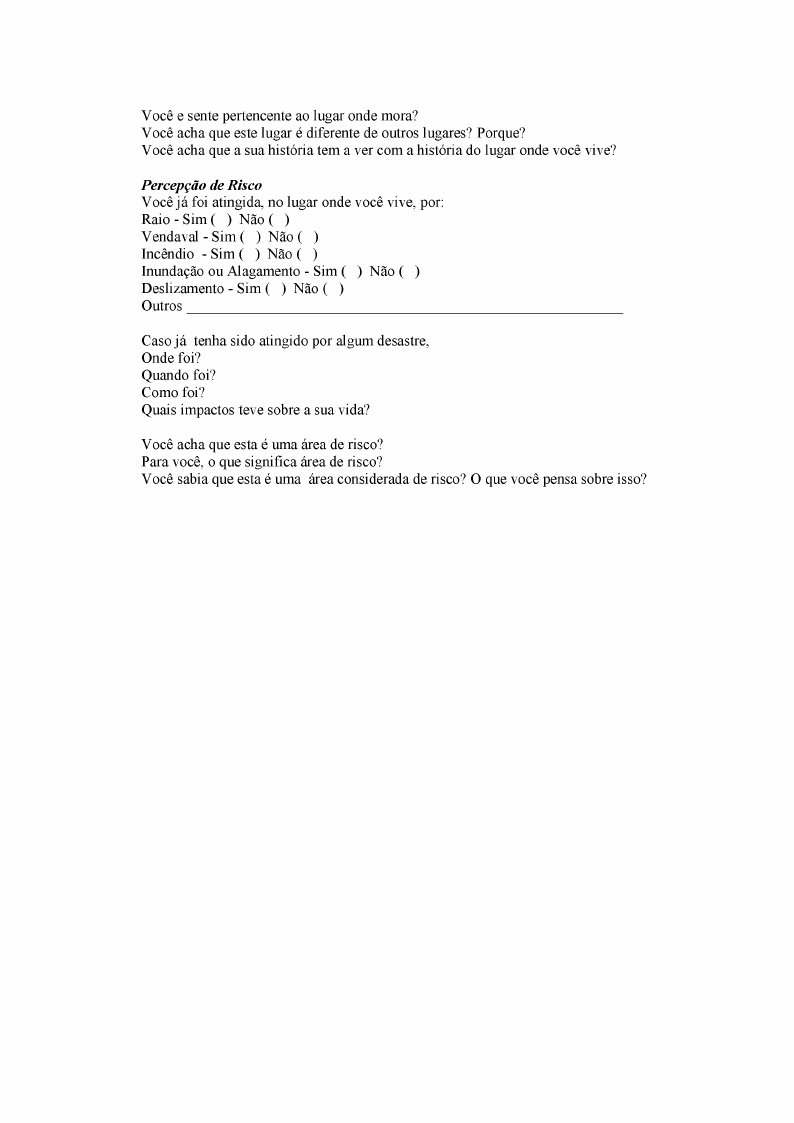

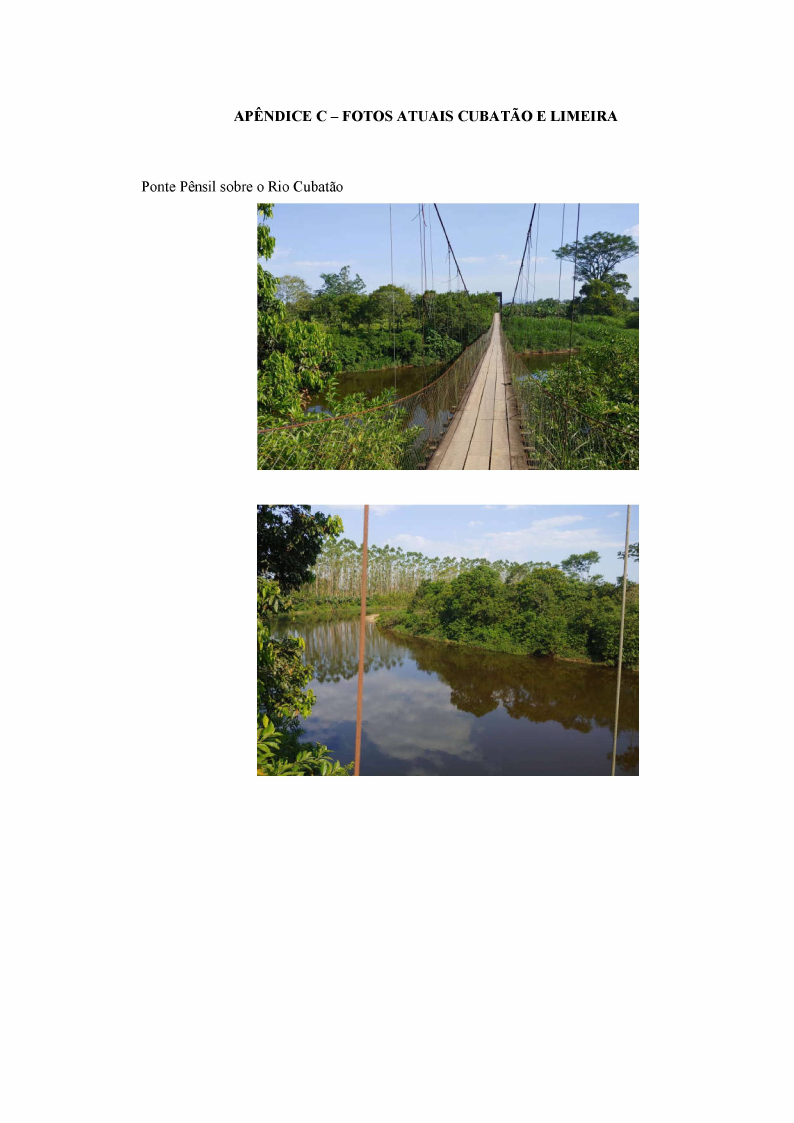

FIGURA 11 - PONTE SOB O RIO CUBATÃO.......................................................................... 47

FIGURA 12 - LIMEIRA- DESVIO DO RIO - 2011...................................................................48

FIGURA 13 - LIMEIRA - ESTRADA - 2011............................................................................48

FIGURA 14 - LIMEIRA - 2011......................................................................................................49

FIGURA 15 - LIMEIRA RESIDÊNCIA - 2011.......................................................................... 49

FIGURA 16 - LIMEIRA ACESSO - 2011....................................................................................50

FIGURA 17 - LIMEIRA BANANAL - 2011............................................................................... 50

FIGURA 18 - DESLIZAMENTO MORRO LIMEIRA - 2011..................................................51

FIGURA 19 - LIMEIRA RESIDÊNCIA II - 2 0 1 1 ...................................................................... 51

FIGURA 20 - BANANAL - CUBATÃO - 2011......................................................................... 52

FIGURA 21 - IGREJA CUBATÃO - 2011...................................................................................52

FIGURA 22 - CATEGORIAS DE ANÁLISE...............................................................................58

QUADRO 1 - PARTICIPANTES DA PESQUISA......................................................................54

LISTA DE TABELAS

TABELA 01 - PRECIPITAÇÃO DIÁRIA EM MILÍMETROS (MM) NO LITORAL DO PR

EM 2011.............................................................................................................................................. 43

TABELA 02 - LISTA DE OCORRÊNCIAS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS

REGISTRADOS PELA DEFESA CIVIL DE GUARATUBA DE 2010 Á 2018.................... 43

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACS

CEEPAR

CEMADEN

CENAD

CEPED

CEPRODEC

CFP

COMDEC

CONPDEC

CPDC

DOU

MCTIC

MI

OMS

ONU

OPAS

PA

PNPDEC

PP

SAMU

SEPDEC

SINPDEC

SUS

TCLE

UNESPAR

UNICEF

- Agente Comunitário de Saúde

- Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná

- Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais

- Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres

- Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres

- Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil

- Conselho Federal de Psicologia

- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

- Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil

- Divisão de Proteção e Defesa Civil

- Diário Oficial da União

- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação

- Ministério da Integração Nacional

- Organização Mundial de Saúde

- Organização das Nações Unidas

- Organização Pan-Americana de Saúde

- Psicologia Ambiental

- Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

- Políticas Públicas

- Serviço de Atendimento Móvel às Urgências

- Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil

- Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

- Sistema Único de Saúde

- Termo de Consentimento Livre Esclarecido

- Universidade Estadual do Paraná

- Fundo das Nações Unidas para a Infância

SUMÁRIO

1

IN TR O D U ÇÃ O ...................................................................................................................13

1.1 OBJETIVOS..........................................................................................................................16

2

REVISÃO DE L IT E R A T U R A ........................................................................................17

2.1 PSICOLOGIA AMBIENTAL (PA)................................................................................... 18

2.2 CONCEITUAÇÃO DE RISCO..........................................................................................21

2.3 DESASTRES, CATÁSTROFES, HAZARD ................................................................... 23

2.4 APEGO E IDENTIDADE AO LU G A R ........................................................................... 29

2.5 DESENVOLVIMENTO, TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE...........................33

3

CENÁRIO DA PEQ U ISA .................................................................................................41

4

M E T O D O L O G IA .............................................................................................................. 53

4.1 DELINEAMENTO DA PESQ UISA .................................................................................53

4.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA..................................................................................53

4.3 COLETA E TRANSCRIÇÃO DOS D AD O S.................................................................. 55

4.4 MÉTODO DE ANÁLISE.................................................................................................... 56

5

RESULTADOS E DISCU SSÃO ..................................................................................... 58

5.1 CATEGORIA 01 - EXPERIÊNCIA DO DESASTRE DE 2011...................................59

5.2 CATEGORIA 02 - IDENTIDADE E APEGO AO LUGAR, A ESCOLHA DO

TERRITÓRIO COMO UM LUGAR PARA VIVER.................................................... 66

5.3 CATEGORIA 03 - PERCEPÇÃO DE R ISC O ................................................................ 71

6

CONSIDERAÇÕES F IN A IS ........................................................................................... 77

R EFE R Ê N C IA S................................................................................................................80

ANEXO A - PA R ECER CONSUBSTANCIADO DO C E P ................................... 88

APÊNDICE A - TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(T C L E )............................................................................................................................................... 93

APÊNDICE B - ENTREVISTA SEM IESTRU TU RAD A ...................................... 96

APÊNDICE C - FOTOS ATUAIS CUBATÃO E L IM E IR A ................................98

1 INTRODUÇÃO

Meu interesse pela área da Psicologia das Emergências e Desastres, iniciou após as

chuvas que acometeram o litoral do Paraná em 2011, que ficaram conhecidas como “Águas de

Março” e causaram grandes estragos principalmente nas cidades de Paranaguá, Morretes,

Antonina e Guaratuba. Nesta época eu atuava como psicóloga no Hospital Regional do litoral

e em atendimento às pessoas acometidas pelas chuvas que necessitaram de atendimento

hospitalar, ouvi histórias sobre suas perdas, seus medos e anseios.

Logo após o evento, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná organizou um

minicurso sobre Psicologia das Emergências e Desastres na cidade de Morretes, uma das mais

atingidas pela enchente e deslizamentos da época. Neste evento cresceu meu interesse pela

área, que até então era pouco conhecida.

Desde lá, entre mudanças e outras atividades de trabalho, em 2017 ao iniciar o

programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável, percebi a

oportunidade de novamente estudar sobre a temática e me aprofundar nas relações das pessoas

com seus ambientes e suas percepções ao se manter em áreas consideradas de risco, mesmo

após terem vivenciado uma situação de desastre socioambiental.

No decorrer do período quase conclusivo da presente pesquisa, ocorreu no município

de Guaratuba, na manhã do dia 17 de fevereiro de 2019, uma chuva de grande intensidade que

ocasionou em poucas horas alagamento em vários bairros da cidade deixando muitas famílias

desalojadas. Nesta ocasião, tive a oportunidade, como voluntária e também psicóloga da

Secretaria Municipal de Saúde, auxiliar pelos dois dias da organização do espaço de

alojamento, recepção e atendimentos das famílias no Ginásio de Esportes da cidade, sendo

este o espaço previsto no Plano de Contingência do município.

Este período, apesar de muito intenso no que se refere tanto ao cansaço das atividades

realizadas, da tensão e os sentimentos despertados ao vivenciar uma situação que até então

fazia parte do contexto de leituras e percepções nascidas do contato com os entrevistados que

vivenciaram uma situação semelhante em 2011, foi também um período de grande

aprendizado. A percepção e análise das falas certamente fez mais sentido depois desta

vivencia.

Assim, iniciamos a apresentação desta pesquisa, com a base referencial da Psicologia

Ambiental (PA), levando em consideração a compreensão do desenvolvimento e percepções

do território em que se vive, assim como os sentimentos despertados pela história, vivência e

memórias das pessoas entrevistadas.

A psicologia busca, através do estudo do ser humano em sua subjetividade,

compreender a construção de seus sentimentos, atitudes, valores e manifestações de

comportamento derivadas de sua relação com os meios físico e social. A PA, por sua vez,

estuda a pessoa em seu contexto, com tema central nas inter-relações entre a pessoa e o

ambiente físico e social. O estudo dos desastres está atualmente situado nos campos da PA,

mais especificamente, da Psicologia na Gestão Integral de Riscos e Desastres (CFP, 2016).

Esta vertente da psicologia busca analisar como o indivíduo avalia e percebe o

ambiente seja num espaço micro, macro, casa, bairro, vizinhança, ou cidade e, ao mesmo

tempo, como ele é influenciado por esse mesmo ambiente. A PA estuda o inter-

relacionamento entre comportamento e ambiente físico, o construído e o natural e tem suas

raízes em muitas outras áreas, como a ergonomia, a arquitetura, o urbanismo, o paisagismo, a

geografia social, a sociologia urbana, a biologia e meteorologia (Günter, 2005). Este a torna

muitas vezes pluridisciplinar ou multidisciplinar.

Portanto, considera-se o ambiente um campo multidisciplinar, e os questionamentos

das diferentes disciplinas enriquecem as colaborações e trocas interdisciplinares. Logo,

entende-se por “ambiente”, o todo, o conjunto das manifestações da vida no planeta: o homem

e a biosfera e o homem na biosfera.

O espaço sociofísico pode ser um espaço gerador de bem-estar e experiências

positivas. Os vínculos das pessoas com o seu lugar variam de forma dinâmica e se constroem

a partir das relações sociais, ambientais, culturais e das características físicas deste lugar. As

relações de apego da pessoa com o seu lugar, segundo Alves (2014), são compreendidas

através de três dimensões: a funcional, a simbólica e a temporal.

Os vínculos afetivos na relação pessoa-ambiente contribuem para a identidade da

pessoa com seu lugar. Para Morais (2014) a percepção é um processo subjetivo e pessoal, que

permite a adaptação ao ambiente e pode sofrer influências e distorções. E, compreende-se a

percepção de situações de risco nestes ambientes, dentro dos fatores emocionais que levam as

pessoas a permanecer em locais perigosos.

Deste modo, o conhecimento da área da Psicologia sobre a cognição humana, as

interações sociais e os entendimentos sobre as questões que envolvem a pessoa e seu

ambiente, suas relações e pertencimento territorial, podem contribuir para mudanças

comportamentais necessárias ao enfrentamento das crises.

A sociedade vive consciente das ameaças que os desastres representam para a

segurança. As populações mais carentes são frequentemente as mais vulneráveis aos impactos

dos desastres, pois são mais favoráveis a ocupar áreas de risco, além da sua capacidade de

auto confrontação não ser homogênea. Deste modo, distribui-se de forma desigual

socialmente no que diz respeito ao conhecimento sistemático sobre as causas e consequências

dos seus impactos (MATTEDI, 2008).

Vivemos rodeados de situações potencialmente perigosas, nossas percepções ocorrem

de diversas formas e acabam por moldar o nosso comportamento de maneira projetiva

contribuindo para o aumento destas situações, pois os meios de comunicação, a exposição

contínua a situações de risco e a construção social moldam a percepção individual, tornando-a

multidimensional.

Neste sentido, busca-se por uma sociedade que desenvolva Políticas Públicas (PP) em

seus diversos setores, ancorados num projeto de sociedade sustentável que cresça e se (des)

envolva na melhoria da qualidade de vida e de ambientes com novos valores integrando os

diferentes componentes do desenvolvimento propriamente dito.

E, nesta busca por proporcionar um ambiente saudável para todos, de forma justa e

igualitária, procura-se no termo desenvolvimento a sua descrição mais ampla, tanto do

amadurecimento previsto pela biologia, quanto na preocupação com o equilíbrio entre o

presente e o futuro e a elevação para um olhar mais amplo para a humanidade global nas suas

mais diversas dimensões, sejam elas econômicas, biológicas, psicológicas, sociais, culturais,

ideológicas e espirituais.

A prevenção, a mitigação e o atendimento a eventos desastrosos ou catastróficos

fazem parte dessa ideologia, que busca no desenvolvimento e na sustentabilidade uma carga

de mudança comportamental, individual e da sociedade, em um todo com valores e crenças

pró-ambientais, com vistas para um território integral, compreendendo de forma ampla, ativa

e consciente.

O objeto da presente pesquisa constituiu-se então, na relação da pessoa com seu

ambiente e como se percebe o risco, a identidade e o apego ao lugar em áreas com

classificação de Risco de Desastres Socioambientais no município de Guaratuba, no litoral do

Estado do Paraná. Neste sentido, buscou-se compreender a relação com o ambiente de pessoas

que já vivenciaram uma situação de desastre socioambiental em seu território e refletir sobre

sua percepção do risco, seu apego e identidade ao lugar onde residem.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho foi investigar a percepção de risco, apego e

identidade de lugar de pessoas que já vivenciaram um episódio de desastre e que residem em

áreas classificadas como territórios de risco de desastres socioambientais pela Defesa Civil de

Guaratuba.

Como objetivos específicos do trabalho pretendeu-se:

a) Realizar um levantamento sistematizado junto à Defesa Civil sobre os dados

relativos à desastres, riscos e suas probabilidades no território investigado;

b) Identificar e localizar pessoas que vivenciaram situações de desastre

socioambiental nas áreas classificadas;

c) Investigar a percepção de risco dos moradores residentes nas comunidades

selecionadas;

d) Compreender o apego e identidade ao lugar de moradores das comunidades

selecionadas;

e) Refletir sobre como as pessoas percebem o seu ambiente, considerando a vivência

de uma situação de desastre socioambiental;

2 REVISÃO DE LITERATURA

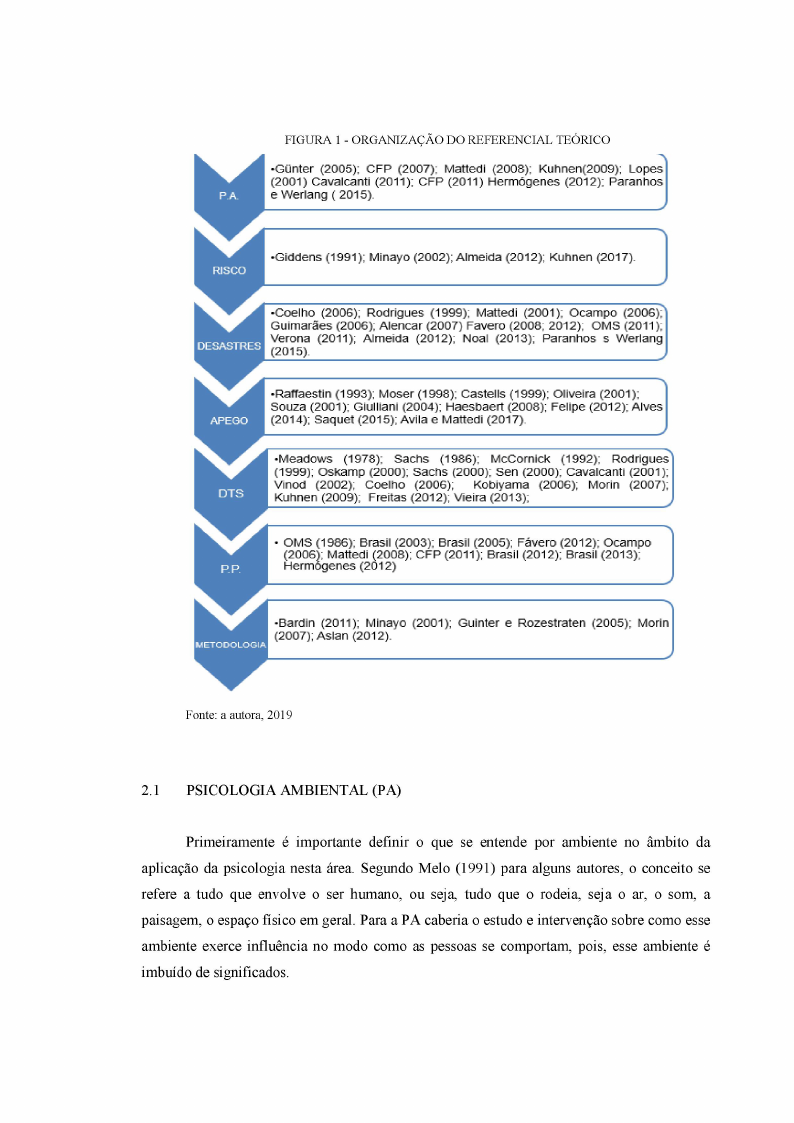

Nesta etapa buscou-se, através de uma revisão de literatura, dar suporte à compreensão

da temática da pesquisa. Inicia-se com a definição da área da Psicologia que norteará a

compreensão do objeto da pesquisa, a PA. Em seguida buscou-se identificar os termos e

estudos relativos aos fenômenos dos desastres, hazards1 e percepção de risco relativos a

problemática.

Neste mesmo contexto, com base nas teorias de apego ao lugar e a moradia, define-se

as relações pessoa-ambiente e identidade em uma compreensão da complexidade subjetiva

desta temática. E como complemento, busca-se perceber a atuação da pessoa no

desenvolvimento sustentável do seu território bem como a vulnerabilidade socioambiental e

as Políticas Públicas existentes para esse fim.

O referencial teórico se organiza nesta pesquisa segundo os autores relacionados na

Figura 1.

1 O termo em inglês hazard é traduzido como “ perigo” ou “ameaça”

FIGURA 1 - ORGANIZAÇAO DO REFERENCIAL TEORICO

Fonte: a autora, 2019

2.1 PSICOLOGIA AMBIENTAL (PA)

Primeiramente é importante definir o que se entende por ambiente no âmbito da

aplicação da psicologia nesta área. Segundo Melo (1991) para alguns autores, o conceito se

refere a tudo que envolve o ser humano, ou seja, tudo que o rodeia, seja o ar, o som, a

paisagem, o espaço físico em geral. Para a PA caberia o estudo e intervenção sobre como esse

ambiente exerce influência no modo como as pessoas se comportam, pois, esse ambiente é

imbuído de significados.

Assim, a PA desenvolve-se como uma nova área da psicologia no final dos anos 50 e

durante os anos 60 de uma forma mais sistemática nos Estados Unidos, mas também em toda

Europa com a preocupação crescente centrada na interface entre o comportamento humano e

o ambiente sócio físico e nos impactos deste ambiente sobre o comportamento humano em

um sistema ‘pessoa-ambiente’ (MELO, 1991; CAVALCANTI, 2011).

No Brasil, segundo Cavalcanti (2011), a área da PA despontou na década de 70, mas

somente a partir dos anos 90 seus estudos tomaram corpo nas universidades ainda com

dificuldades pela precariedade de bibliografias em português e o conhecimento pobre da

abordagem. Atualmente a PA parte da grade curricular de vários cursos de graduação e pós-

graduação tanto na área da psicologia como também na arquitetura e urbanismo, geografia,

engenharia ambiental, dentre outros. A PA faz parte de um conjunto heterogêneo de áreas de

estudo, além dos comportamentos e estados subjetivos e se relaciona com áreas e disciplinas

diversas. Neste diálogo com outras áreas do conhecimento, os seus métodos tornam-se aliados

poderosos na busca da interdisciplinaridade.

Para estudar a relação pessoa-ambiente, inicialmente a PA beneficiou-se tanto de

teorias quanto de métodos desenvolvidos pela ciência psicológica. Na medida em que se

desenvolveu estudos empíricos e teóricos, alguns conceitos e métodos próprios também foram

elaborados e testados. Os instrumentos, porém, não garantem o sucesso de uma pesquisa ou

de uma avaliação, assim, é necessário saber escolher e justificar estratégias que auxiliem na

elucidação do problema, para que estes forneçam informações sobre aspectos complementares

dos fenômenos e se preocupem em integrar as informações coletadas.

Segundo Günter (2005), as características da pesquisa na área da PA sofrem

influências da psicologia da Gestalt em sua abordagem holística. As ideias de seu pioneiro,

Kurt Lewin, chamam a atenção para a inter-relação pessoa-ambiente à aplicabilidade da

pesquisa ação onde o pesquisador busca contribuir, ao mesmo tempo, para teoria e prática da

sua área.

Na abertura do 1° Seminário Nacional de Psicologia das Emergências e dos Desastres

em 2007, o então Vice-Presidente do Conselho Federal de Psicologia destacou:

A Psicologia Brasileira, nos últimos dez anos, tem feito uma caminhada que coloca

a cidadania dos direitos humanos e as políticas públicas como questões norteadoras

do seu desenvolvimento social. E, neste momento, ao nos aproximarmos dessa área

e alavancarmos seu desenvolvimento institucional em nosso país, estamos criando as

condições para que esse tipo de conhecimento efetivamente possa estar à disposição

da sociedade ao preservar as perdas humanas, ao consolar quando essas perdas

forem inevitáveis e ao acompanhar as situações nas quais não somente as perdas

humanas, mas também os materiais representam para os sujeitos aspectos de muito

sofrimento (CFP, 2007, p. 1).

Enquanto disciplina, a PA busca compreender o ambiente construído e o natural, e sua

influência nas pessoas bem como o inverso, a influência das pessoas no ambiente natural ou

construído, a relação entre homem e ambiente, portanto, é de fundamental importância pela

sua reciprocidade.

Segundo o Conselho Federal de Psicologia - CFP (2011, p. 5) “Eventos adversos,

sobretudo de origem climática, que levam a situações de emergências e desastres têm ocorrido

em número e magnitude crescentes, no planeta Terra e em nosso país”. E os efeitos

desastrosos, principalmente perdas de vidas, diminuem quando há uma organização para o

enfrentamento destas situações. A Psicologia no Brasil se posiciona na busca por espaços para

contribuir na política pública da defesa civil, construindo referenciais de atuação em situações

de emergências e desastres

A Psicologia na Gestão Integral de Riscos e Desastres configura-se como psicologia

aplicada a partir de um conjunto de práticas com respostas a demandas específicas. Esta linha

emerge em termos políticos, nos marcos regulatórios e nas políticas públicas. Sobre, em bases

epistemológicas já existentes, pois não há uma teoria especializada referente ao saber e fazer

da Psicologia. Além disto, busca apoio nos serviços assistenciais estruturados

(HERMÓGENES, 2012).

A atuação do psicólogo em situações de desastres é muito diversa e envolve desde a

prevenção ao estudo dos impactos psicológicos nos indivíduos e grupos ao auxílio às vítimas

de modo a reconstruir suas vidas pós desastre.

A primeira e mais importante contribuição da Psicologia para a construção de

comunidades mais seguras consiste, evidentemente, na produção de conhecimento

autocrítico, mais precisamente, o estabelecimento dentro dessa disciplina de uma

subcomunidade de especialistas que sejam capazes não somente de compartilhar as

mesmas técnicas, os mesmos saberes incorporados e que sejam capazes de comparar

experimentos, de avaliar e capitalizar os resultados, mas, sobretudo, de reconhecer o

caráter ambivalente do conhecimento científico (MATTEDI, 2008, p. 171).

A PA, através da produção da informação, pode atuar e mostrar que comunidades não

são receptores passivos de impactos negativos. Estas são redes dinâmicas capazes de

aprendizado e de perceber que a construção e reconstrução de redes que sustentam a vida são

contínuas, pois o mundo não é controlável nem conhecido, mas vulnerável. Para Paranhos e

Werlang (2015), esse olhar para as necessidades psicológicas de pessoas atingidas por eventos

traumáticos é um convite para profissionais de saúde mental em geral, como um novo campo

de atuação da Psicologia a apropriar-se de seu papel em situações críticas, incluindo todo o

contexto e implicações que permeiam estas.

Segundo Kuhnen (2009), para ampliar o entendimento de fenômenos ambientais que

levam a catástrofes, deve-se olhar para as relações da pessoa com seu ambiente e as interações

nele vividas. Segundo a autora os desastres colocam em evidência a fragilidade humana e de

uma sociedade para enfrentar as catástrofes fisicamente, socialmente e psicologicamente.

Na ocorrência de desastres não-naturais ficam evidentes as consequências da ação

humana. Porém pairam muitas dúvidas quando nos deparamos com desastres

naturais. Entretanto, muitas vezes, quando as causas dos desastres são naturais há o

agravante das ações antrópicas inadequadas, como podendo provocar ou intensificar

o desastre (KUHNEN, 2009, p. 41).

As catástrofes não são naturais, mesmo quando se originam de uma causa física, pode-

se construir uma imagem de fenômenos previsíveis e até certo ponto controláveis. Um

fenômeno ambiental deve ser, então, compreendido em sua totalidade e das interações entre as

pessoas e seu ambiente, pois uma situação perigosa se converte em desastre em função do

comportamento dos sujeitos e de sua compreensão do lugar, que é o seu território (KUHNEN,

2009).

2.2 CONCEITUAÇÃO DE RISCO

Luhmann, citado por Giddens (1991) distingue fé de confiança. A última é

compreendida especificamente em relação ao risco e este conceito de “risco” substitui em

grande parte o que antes era pensado como destino. A crença se refere a uma atitude de

acreditar que fatos permanecerão estáveis. “A confiança pressupõe consciência das

circunstâncias de risco, o que não ocorre com a crença. Tanto a confiança como a crença se

referem a expectativas que podem ser frustradas ou desencorajadas (GIDDENS,1991, p. 38).

A possibilidade, segundo Giddens (1991), de separar risco e perigo, deriva de uma

compreensão de que as contingências que afetam o homem não são meramente dadas por

Deus ou pela natureza, mas são humanamente criadas.

A modernidade, como qualquer um que vive no século XX pode ver, é um

fenômeno de dois gumes. O desenvolvimento das instituições sociais modernas e a

difusão em escala mundial criaram oportunidades bem maiores para os seres

humanos gozarem de uma existência segura e gratificante que qualquer tipo de

sistema pós-moderno. Mas a modernidade tem também um lado sombrio, que se

tornou muito aparente no século atual (GIDDENS, 1991, p. 16).

O conceito de risco, em determinados contextos tem diferentes sentidos, como a

probabilidade ou possibilidade de que algo pode acontecer, geralmente empregado em

contextos ligados a ameaças ou perigos de determinadas ocorrências, episódios temerários e

que podem gerar consequências desagradáveis. Para Almeida (2012), risco diz respeito a

percepção de um indivíduo ou grupo de indivíduos da possibilidade de ocorrência de um

evento danoso ou causador de prejuízo.

Para Giddens (1991) “O perigo existe em circunstâncias de risco e é na verdade

relevante para a definição do que é risco. A confiança está basicamente vinculada, não ao

risco, mas à contingência” e leva à credibilidade dos resultados sejam eles a respeito das

ações dos indivíduos ou sistemas e difere da fé e da crença, mas é o elo entre eles, e é isso que

a distingue de um conhecimento indutivo fraco, como a crença baseada em algum tipo de

domínio. “A confiança, assim, é muito menos um “salto para o compromisso” do que uma

aceitação tácita de circunstâncias nas quais outras alternativas estão amplamente descartadas”.

Assim, “a segurança ontológica no mundo pré-moderno tem que ser compreendida em

primeiro lugar em relação a contextos de confiança, e formas de risco ou perigo, fixos às

circunstâncias do lugar” (GIDDENS, 1991, p. 41, 93, 103).

O risco não é apenas uma questão de ação individual. Existem “ambientes de risco”

que afetam coletivamente grandes massas de indivíduos - em certas instâncias,

potencialmente todos sobre a face da Terra, como no caso do risco de desastre

ecológico ou guerra nuclear (GIDDENS, 1991, p. 43).

Para Minayo (2002, p. 76), “Hoje, quase todo entendimento passa pelas ‘razões de

risco’. Possibilidade dos acontecimentos ou eventos futuros é definida a partir das

probabilidades de ocorrência, calculada com base nos eventos do passado”. O futuro passa

então, a ser uma continuidade do passado, pois vigoram leis implícitas, ignoradas, mas

cognoscíveis pela observação daquilo que se repete sem razão aparente, mas em uma

concepção de ‘causa e efeito’.

Segundo Kuhnen (2017), confunde-se frequentemente perigo e risco, assim torna-se

difícil considerar uma definição objetiva e consensual e, grande parte dos estudiosos adota a

palavra perigo para caracterizar eventos a partir de um fenômeno natural circunscrito

(suscetibilidade), enquanto risco entende-se pela probabilidade de perda visualizada em

determinado período (vulnerabilidade) na iminência de um perigo. Para a autora, o risco em si

não se constitui num desastre, mas sim um fator que propicia a iminência de um desastre. De

modo geral, os desastres naturais ocorrem a partir da relação entre o homem e a natureza. Em

outras palavras, desastres naturais resultam das tentativas humanas em dominar a natureza,

que, em sua maioria, acabam derrotadas. Esta tentativa de domínio, geralmente vem associada

a ideia de crescimento, como forma de desenvolvimento do local.

2.3 DESASTRES, CATÁSTROFES, HAZARD

Em todos os continentes há registros de desastre natural (inundações, terremotos)

e/ou humano (conflitos armados, guerras) em diferentes intensidades e magnitudes. Para

Verona (2011), o termo desastre não é objeto de fácil desvelamento, pois há muitas

interpretações segundo diversos aspectos humanos e sociais. Mas há consenso de que estas

situações comprometem, alteram e interferem no desenvolvimento humano e, podem afetar a

saúde de diferentes formas, na infraestrutura, na perspectiva de vida e nas crenças de quem a

vivencia.

O Brasil é um dos países mais atingidos por fenômenos naturais perigosos. Em

2008, o país estava na 13a colocação entre os países mais afetados por esses tipos de

eventos, sendo pelo menos dois milhões o número de pessoas atingidas por desastres

naturais, principalmente atrelados aos processos atmosféricos, tais como as

precipitações pluviométricas. Todavia, sendo o Brasil um dos países mais atingidos

por esses fenômenos, por que ainda persiste certa leniência quanto às ações do poder

público no que concerne à gestão dos riscos naturais? Ainda persiste um mito de que

no Brasil não ocorrem desastres naturais? Aliás, existe gestão de riscos naturais no

Brasil? (ALMEIDA, 2012, p. 02).

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (Organização Pan-

Americana de Saúde) e a OMS (Organização Mundial de Saúde), os desastres e as

emergências são “um fenômeno natural ou causado pela ação humana, que produz um

distúrbio massivo no sistema dos serviços de saúde, produzindo grande e imediata ameaça à

saúde pública, de modo que o país afetado necessite de assistência externa para enfrentar a

situação” (OMS, 2011, n. p.).

Segundo Ocampo (2016), as fases dos desastres se dividem em 1) Pré-impacto: que

precede ao desastre. Ameaça, advertência ou alerta. 2) Impacto: no momento em que são

atingidos pelo fenômeno. 3) Pós-impacto: que começa depois de ocorrido o desastre, e não se

sabe o quanto durará esse período.

De acordo com Mattedi (2001, p. 15), “As teorias de Hazards e Desastres constituem

a tentativa de explicar a relação de interdependência que se estabelece quando um evento

físico destrutivo (dimensão natural) atinge um contexto social vulnerável (dimensão social).

“Uma das características mais marcantes da atualidade compreende a instabilidade e a

proliferação da incerteza. Por isso noções como desastres, hazards e riscos se tornam centrais

para entender nossa época” (MATTEDI 2008, p. 168).

Para Noal (2013), desastres são interrupções graves do funcionamento cotidiano de

uma comunidade que ocasionam perdas humanas, materiais, econômicas, ambientais e que

excedem a capacidade da sociedade afetada frente à situação. As catástrofes são

acontecimentos de maior magnitude, que em geral afetam áreas maiores, um maior número de

pessoas, destruição material significativa e desorganização social pela destruição ou alteração

das redes funcionais.

Segundo Ocampo (2006, p. 15) “desastres são eventos extraordinários, que originam

destruições consideráveis de bens materiais e podem ter como resultado mortes, lesões físicas

e sofrimento humano”. Segundo ainda o autor, esses fenômenos podem ser lentos ou

repentinos, naturais, como enchentes, inundações, terremotos, furacões, ou produzidos pelo

próprio ser humano, como as guerras, o terrorismo, incêndio, contaminação química ou

nuclear ou vandalismo social, uma nova forma de desastre humano. No Brasil, tem-se grande

incidência de fenômenos naturais, como secas, enchentes, inundações.

Guimarães, tenta simplificar alguns conceitos como:

Sinistro: Evento externo ao indivíduo ou grupo de indivíduos, que altera as

condições causadoras de perturbações, danos, prejuízos, que sempre geram vítimas e

podem até ser fatais. E x.: uma batida de carro.

Desastre: É o sinistro que ultrapassa a capacidade de resposta da comunidade

afetada, que necessita de auxílio externo.

Emergência: Sinistro que pode ser absorvido (tratado e superado) pela comunidade

afetada sem necessidade de auxílio externo.

Ameaças: Fenômenos naturais ou de origem tecnológica ou social que possam

causar sinistros.

Vulnerabilidade: Situação em que se encontram pessoas ou bens que permitam, com

maior ou menor facilidade, a ocorrência de sinistros. A vulnerabilidade varia de

acordo com cada ameaça (GUIMARÃES, 2006, p. 43).

Segundo Paranhos e Werlang (2015), podem-se diferenciar situações de emergência,

desastre e catástrofe, quanto aos recursos que cada evento exige, diferenciando-se assim a

gravidade destes. As emergências, então, seriam situações que poderiam ser resolvidas com

serviços assistenciais locais, tanto de médicos como de resgate. Os desastres se configuram

quando se exige maior infraestrutura para prestar ajuda aos feridos que se encontram em

maior quantidade, bem como já existe um grau de destruição em uma área maior, levando a

um custo socioeconômico mais elevado. Já as catástrofes, são eventos mais graves, desastre

massivo, que aciona mais recursos humanos, materiais, em um esforço coordenado para sanar

as necessidades das pessoas envolvidas.

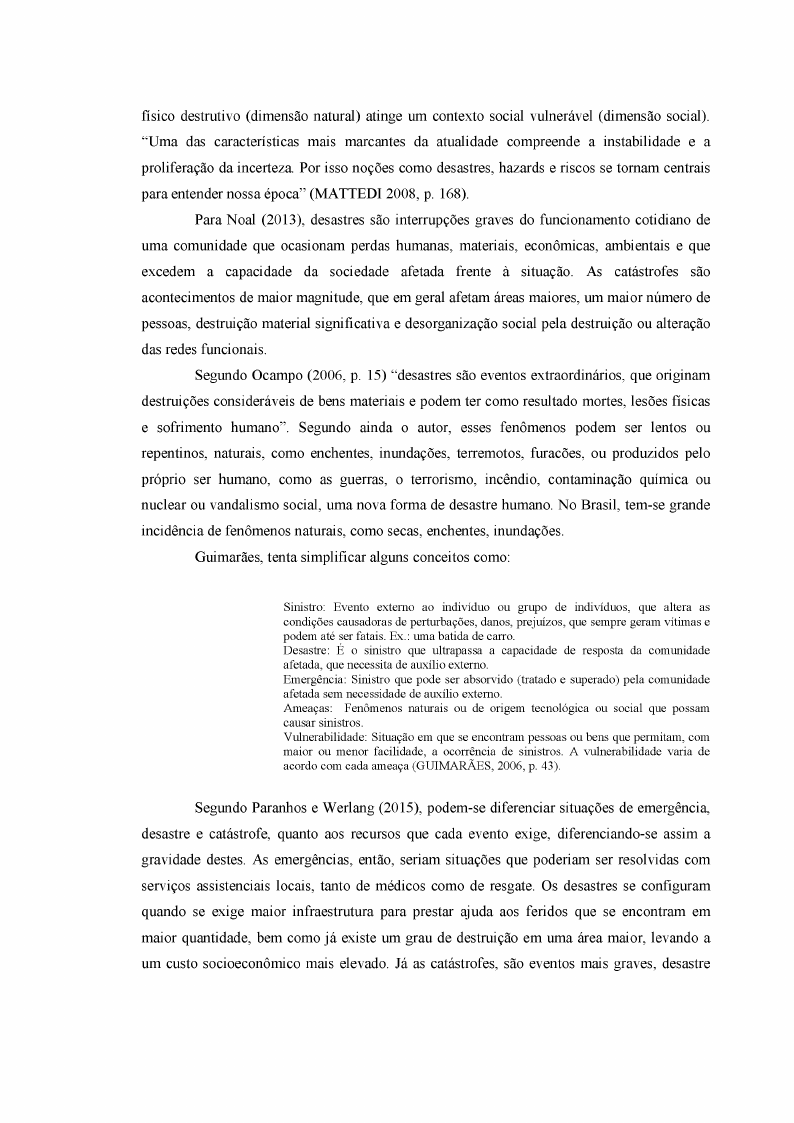

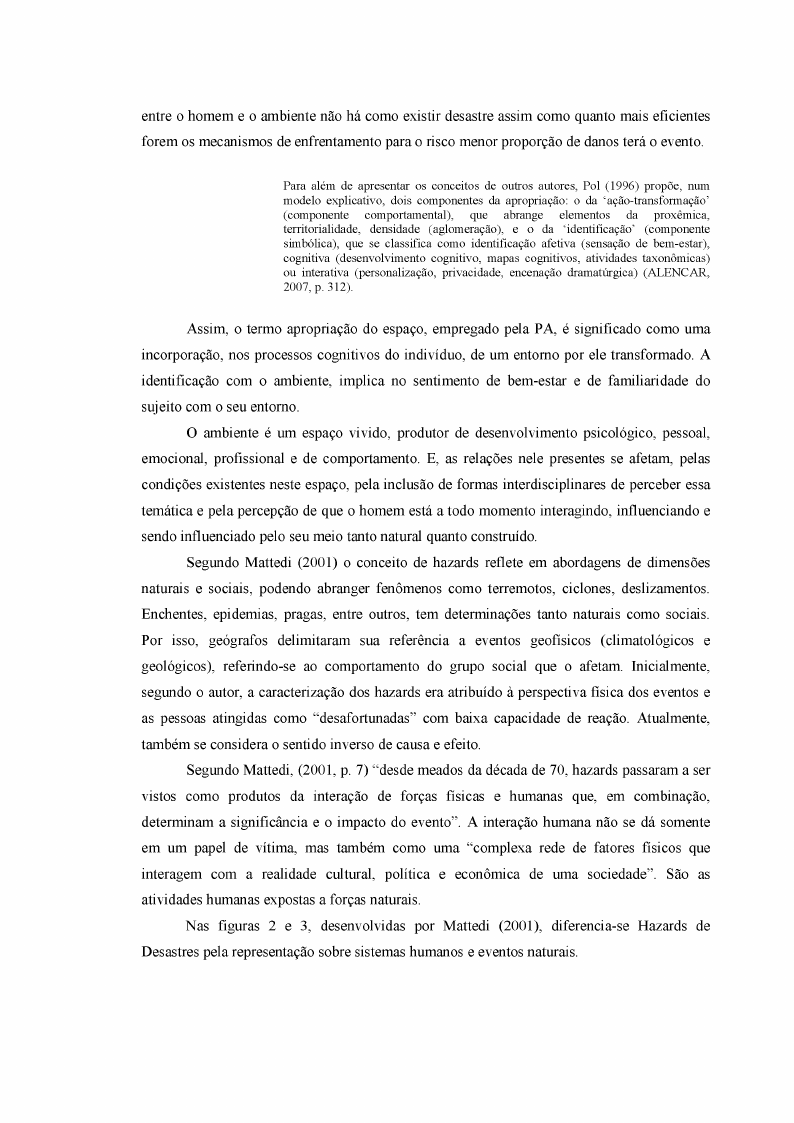

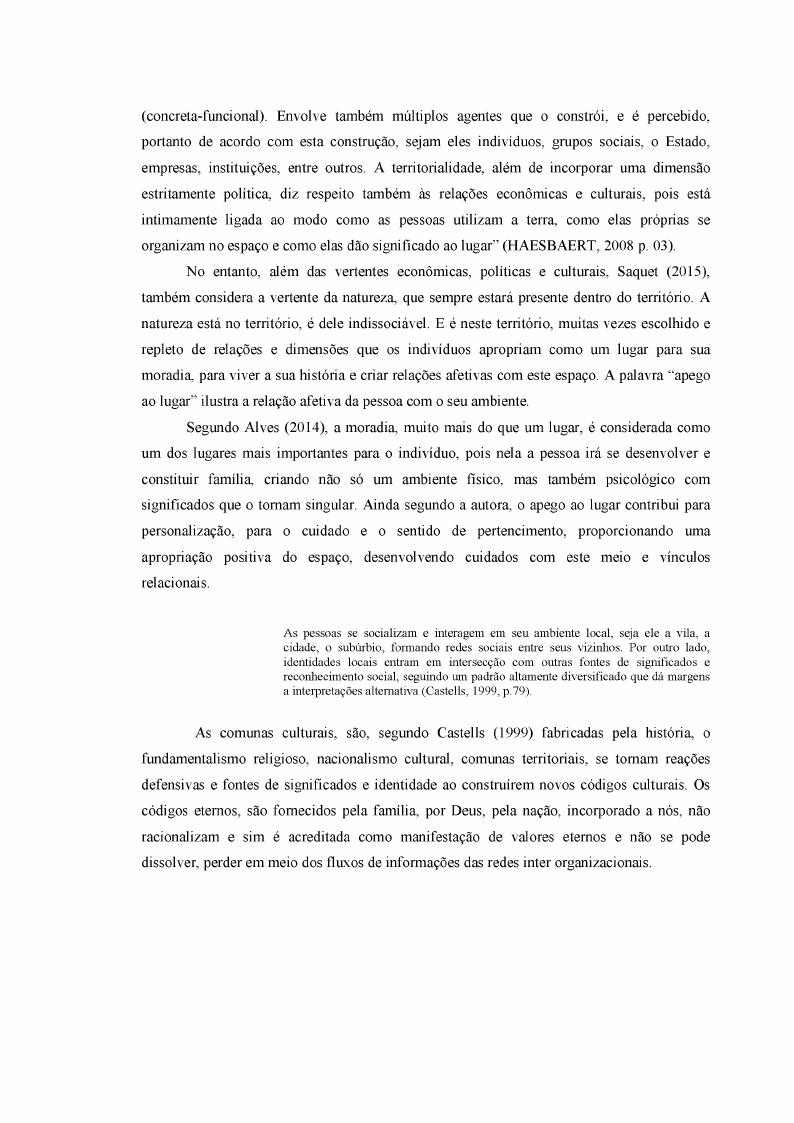

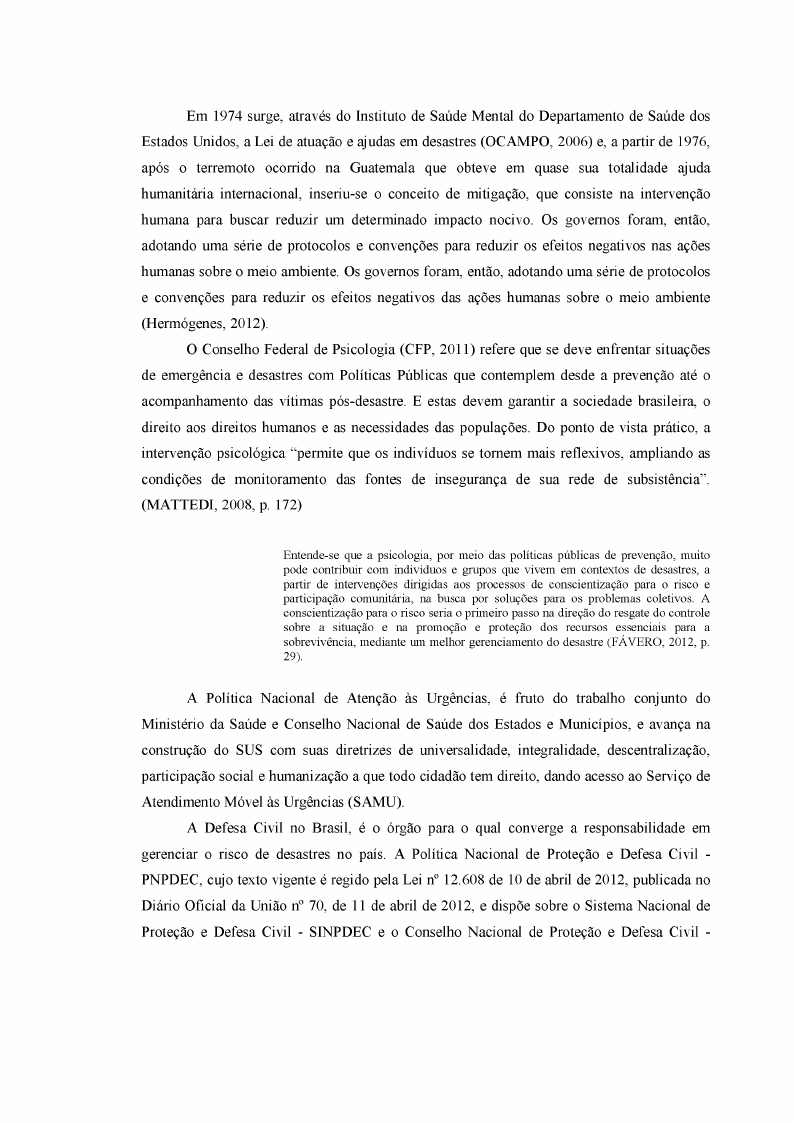

Garcia-Renedo apud Fávero (2012), apresenta uma figura que sistematiza de forma

gráfica os diferentes graus de estresse coletivo que diferenciam acidente, emergência,

desastres e catástrofe.

FIGURA 2 - GRAU DE ESTRESSE COLETIVO: ACIDENTE A CATASTROFE

Fonte: Garcia-Renedo apud Fávero (2012, p. 22)

Segundo a autora, a diferenciação de cada fenômeno se dá em torno do número de

pessoas implicadas, capacidade de resposta do sistema, ruptura e danos nos sistemas sociais e

esta diferenciação é importante porque operacionalmente implica maior ou menor

mobilização de recursos tanto para a gestão do desastre quanto para as vítimas. Considerando

que os atributos dos eventos não são apenas objetivos, mas podem ser também subjetivos

como gerador de ansiedade, insegurança frente ao futuro, podendo afetar crenças pessoais de

invulnerabilidade e também políticos, econômicos e sociais.

Para Paranhos e Werlang (2015), situações de desastres, catástrofes, emergências ou

acidentes são eventos desencadeadores de estresse, por seu caráter imprevisível e pelo perigo

imediato que representam à integridade física e emocional das pessoas envolvidas,

requerendo, desta forma, ações imediatas. Ainda segundo os autores, apesar do Brasil não ser

considerado um país que possui potencial para grandes desastres e catástrofes precipitados

pela natureza, pode-se enumerar diversos eventos que o colocam em um patamar de um país

que precisa urgentemente se preocupar com as consequências de situações desencadeadoras

de intensa crise e potencialmente geradoras de sobrecarga a saúde da sociedade e das pessoas

envolvidas.

Neste contexto, pode-se citar dentre estes eventos, enchentes, deslizamentos,

incêndios, a guerra civil pelo tráfico de drogas, a violência e acidentes de transporte como

responsáveis por um grande percentual de mortes e prejuízos ambientais. Situações de

desabamento de construções civis, que, precisamente no início de 2012, atingiram

fisicamente, emocionalmente e economicamente uma série de pessoas no Estado do Rio de

Janeiro e que se repetem a cada ano em variados graus de intensidade, inclusive no corrente

mês de abril de 2019. A conhecida tragédia de Santa Maria, em janeiro de 2013 no estado do

Rio Grande do Sul, onde centenas de jovens perderam a vida em um incêndio na boate Kiss.

Em 2016, a queda do avião da Lamia comoveu o país e o mundo inteiro com a morte de

dezenas de pessoas entre elas quase o time inteiro de futebol da Chapecoense. E citando

novamente 2019, citamos a catástrofe ambiental que foi o rompimento da barragem de

Brumadinho em Minas Gerais, que provocou dezenas de mortes em um desastre humano e

ambiental de incalculáveis proporções.

Infelizmente, situações de emergências e acidentes também fazem parte de um grupo

de acontecimentos que são geradores de crise e que podem golpear com intensa violência um

grupo de pessoas, uma comunidade, um sistema ou uma nação (PARANHOS E WERLANG,

2015).

A importância dos estudos dos desastres não está apenas em sua dimensão natural,

mas principalmente por suas consequências num contexto social específico, uma vez

que, quando um mesmo fenômeno ocorre em contextos sociais diferenciados acaba

por ocasionar também diferentes resultados (catastróficos ou não) (FÁVERO, 2008

p. 201).

Em um estudo sobre valores e atitudes, os problemas ambientais, segundo Coelho

(2006), ocorrem por comportamentos humanos mal adaptados. Por isso a Psicologia tem um

importante papel na minoração de tais problemas e contribui em intervenções que

possibilitem a percepção de valores e a modificação de comportamentos e atitudes.

As atitudes podem ser definidas sucintamente como “uma organização duradoura de

crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social

definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a

este objeto (RODRIGUES, 1999 p.100).

O indivíduo se constrói por sua ação transformadora sobre o seu ambiente, ou seja, o

homem precisa modificar o seu comportamento no mundo para garantir a sua sobrevivência.

Para Britton (1986) apud Favero (2012, p. 25) “desastres são como um produto social,

expressão da vulnerabilidade humana, isto é, um desastre não seria um evento isolado que

incide sobre a realidade, mas fruto da interação entre os seres humanos e a utilização do

ambiente”, os desastres não acontecem desvinculados da ação humana, onde não há interação

entre o homem e o ambiente não há como existir desastre assim como quanto mais eficientes

forem os mecanismos de enfrentamento para o risco menor proporção de danos terá o evento.

Para além de apresentar os conceitos de outros autores, Pol (1996) propõe, num

modelo explicativo, dois componentes da apropriação: o da ‘ação-transformação’

(componente comportamental), que abrange elementos da proxêmica,

territorialidade, densidade (aglomeração), e o da ‘identificação’ (componente

simbólica), que se classifica como identificação afetiva (sensação de bem-estar),

cognitiva (desenvolvimento cognitivo, mapas cognitivos, atividades taxonômicas)

ou interativa (personalização, privacidade, encenação dramatúrgica) (ALENCAR,

2007, p. 312).

Assim, o termo apropriação do espaço, empregado pela PA, é significado como uma

incorporação, nos processos cognitivos do indivíduo, de um entorno por ele transformado. A

identificação com o ambiente, implica no sentimento de bem-estar e de familiaridade do

sujeito com o seu entorno.

O ambiente é um espaço vivido, produtor de desenvolvimento psicológico, pessoal,

emocional, profissional e de comportamento. E, as relações nele presentes se afetam, pelas

condições existentes neste espaço, pela inclusão de formas interdisciplinares de perceber essa

temática e pela percepção de que o homem está a todo momento interagindo, influenciando e

sendo influenciado pelo seu meio tanto natural quanto construído.

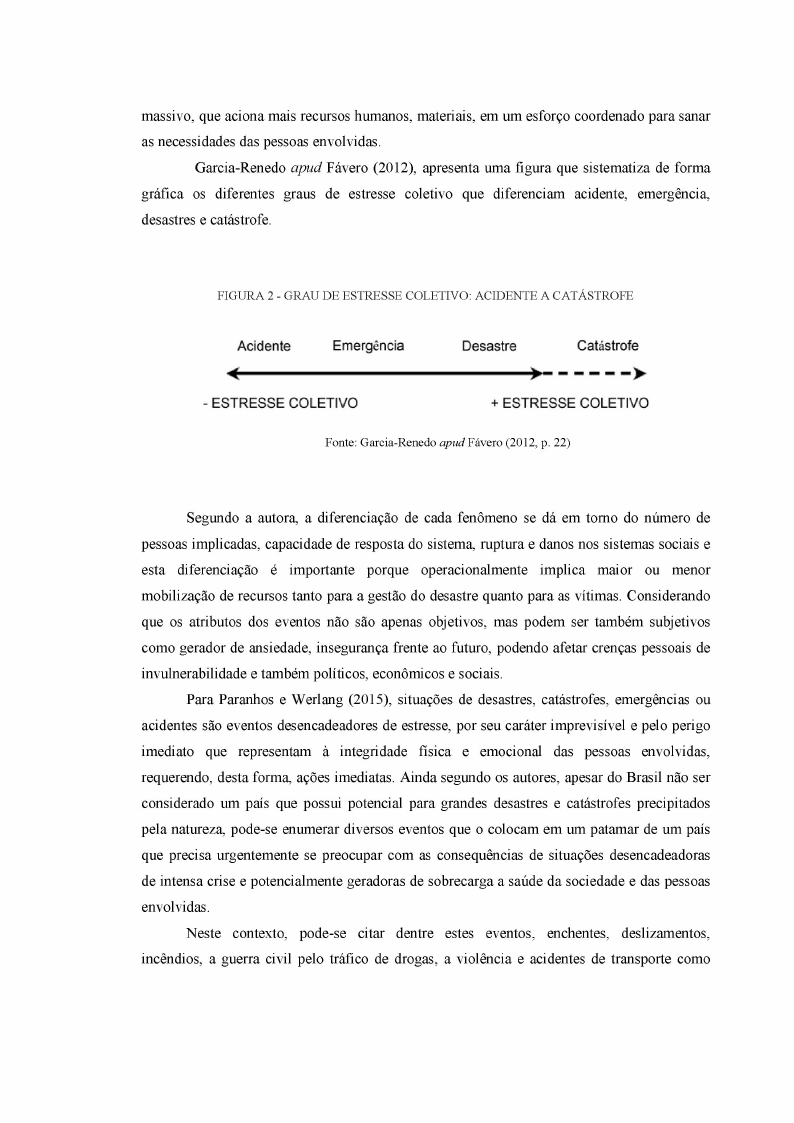

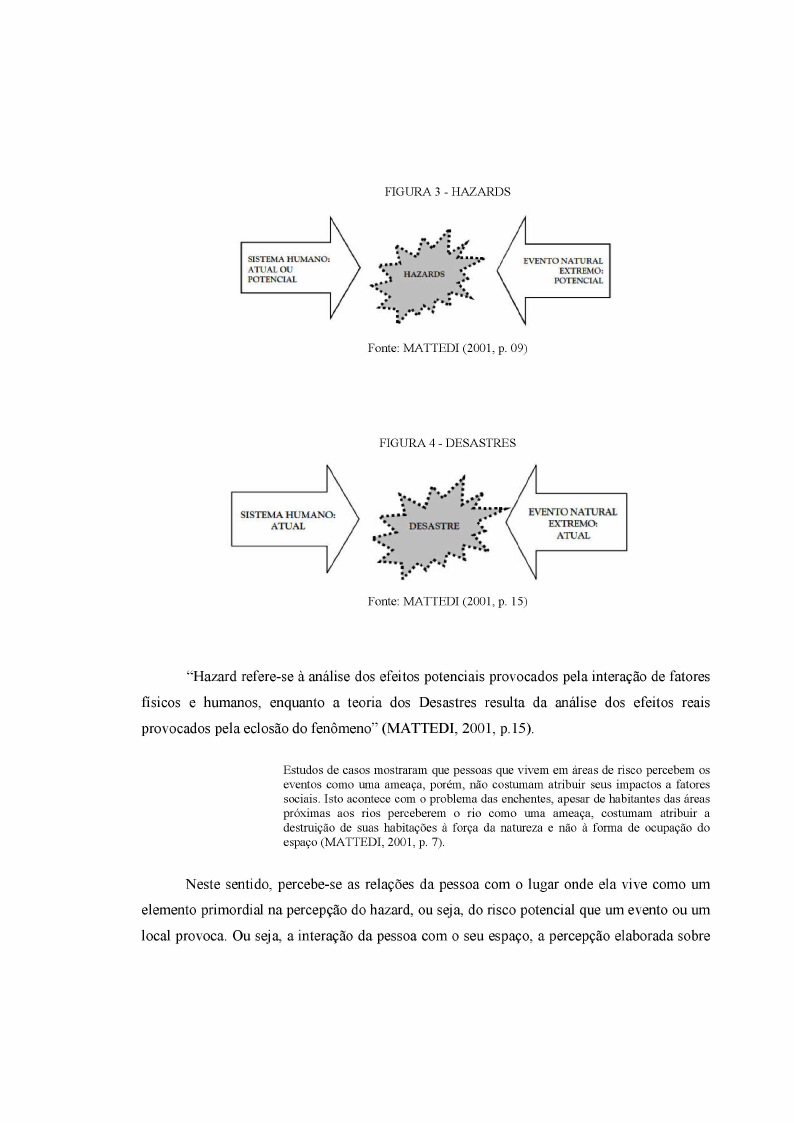

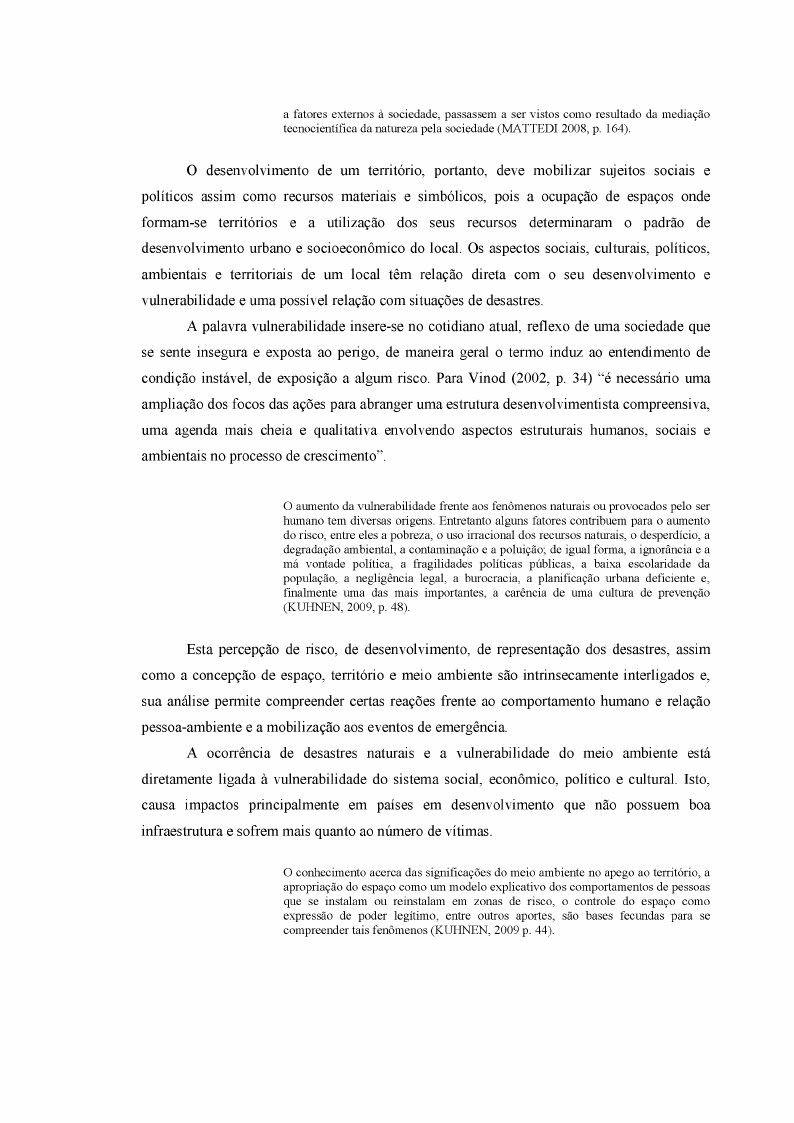

Segundo Mattedi (2001) o conceito de hazards reflete em abordagens de dimensões

naturais e sociais, podendo abranger fenômenos como terremotos, ciclones, deslizamentos.

Enchentes, epidemias, pragas, entre outros, tem determinações tanto naturais como sociais.

Por isso, geógrafos delimitaram sua referência a eventos geofísicos (climatológicos e

geológicos), referindo-se ao comportamento do grupo social que o afetam. Inicialmente,

segundo o autor, a caracterização dos hazards era atribuído à perspectiva física dos eventos e

as pessoas atingidas como “desafortunadas” com baixa capacidade de reação. Atualmente,

também se considera o sentido inverso de causa e efeito.

Segundo Mattedi, (2001, p. 7) “desde meados da década de 70, hazards passaram a ser

vistos como produtos da interação de forças físicas e humanas que, em combinação,

determinam a significância e o impacto do evento”. A interação humana não se dá somente

em um papel de vítima, mas também como uma “complexa rede de fatores físicos que

interagem com a realidade cultural, política e econômica de uma sociedade”. São as

atividades humanas expostas a forças naturais.

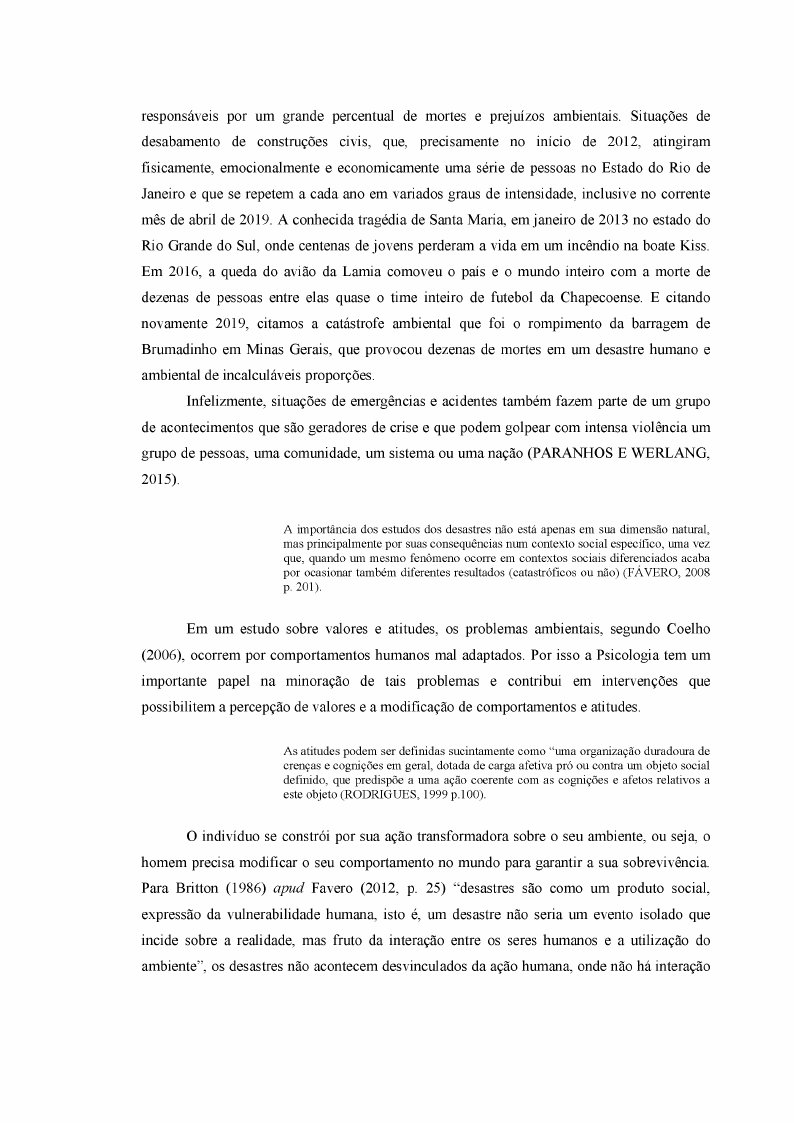

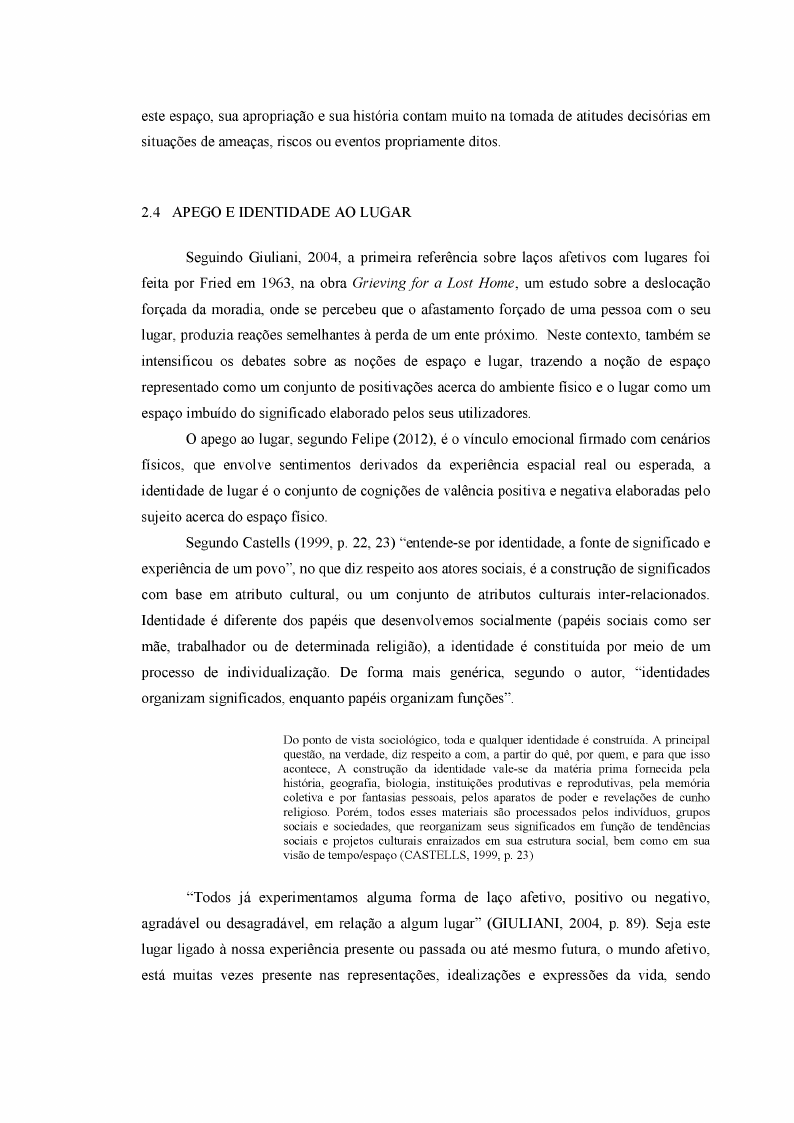

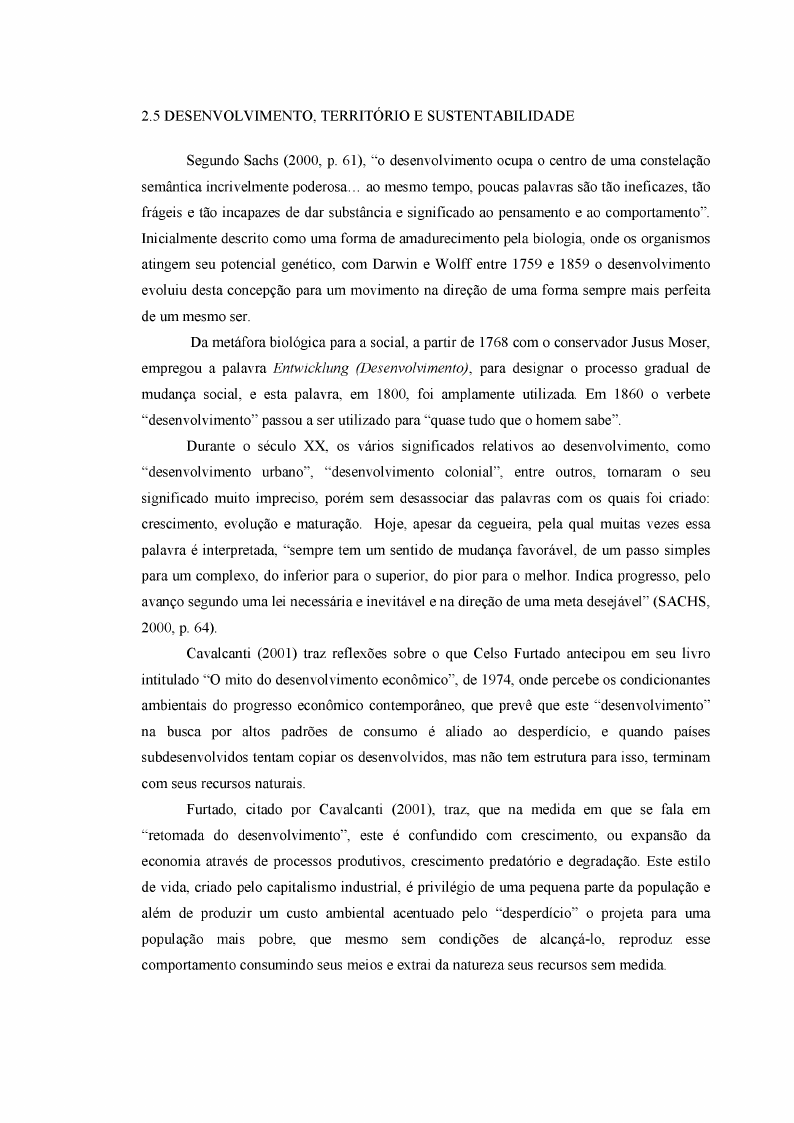

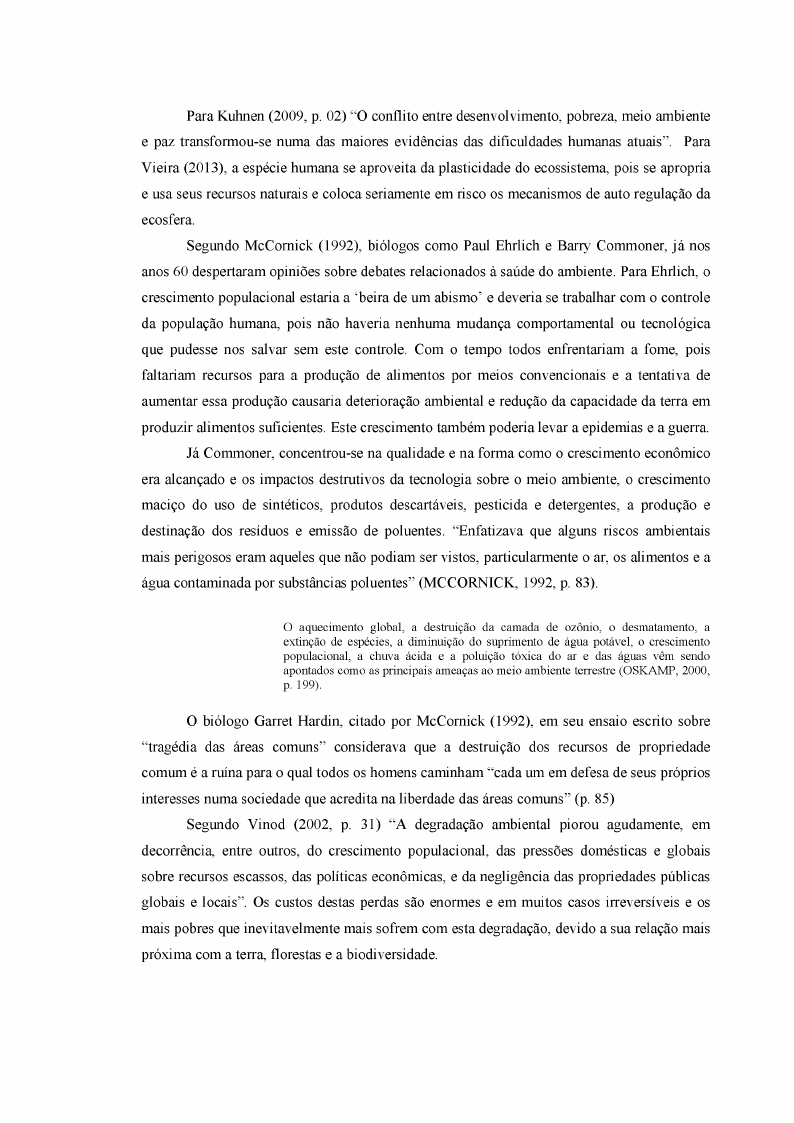

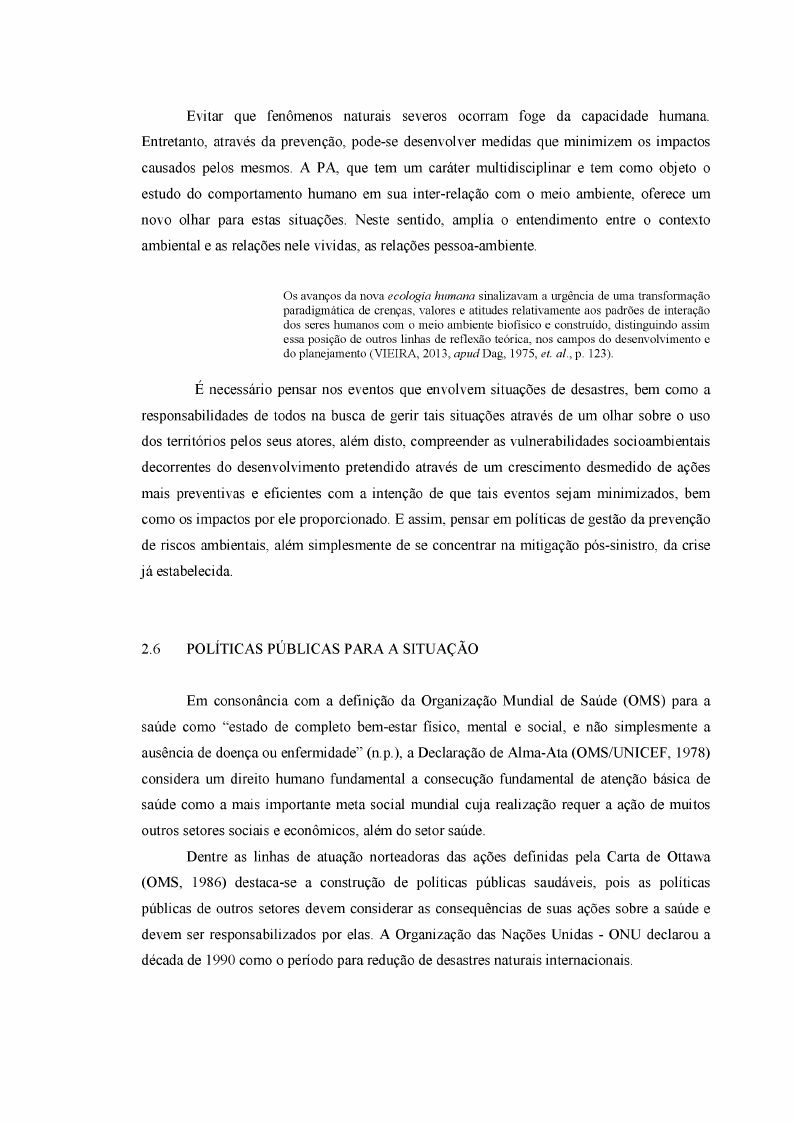

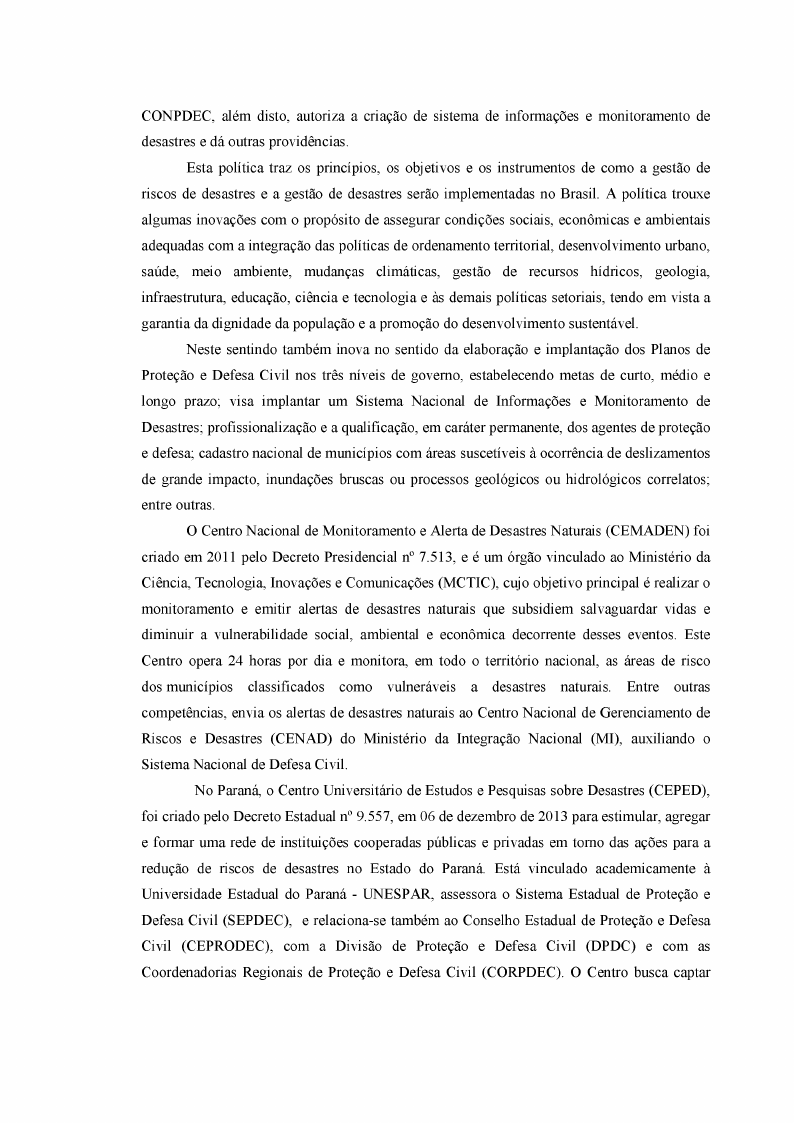

Nas figuras 2 e 3, desenvolvidas por Mattedi (2001), diferencia-se Hazards de

Desastres pela representação sobre sistemas humanos e eventos naturais.

FIGURA 3 - HAZARDS

Fonte: MATTEDI (2001, p. 09)

FIGURA 4 - DESASTRES

Fonte: MATTEDI (2001, p. 15)

“Hazard refere-se à análise dos efeitos potenciais provocados pela interação de fatores

físicos e humanos, enquanto a teoria dos Desastres resulta da análise dos efeitos reais

provocados pela eclosão do fenômeno” (MATTEDI, 2001, p.15).

Estudos de casos mostraram que pessoas que vivem em áreas de risco percebem os

eventos como uma ameaça, porém, não costumam atribuir seus impactos a fatores

sociais. Isto acontece com o problema das enchentes, apesar de habitantes das áreas

próximas aos rios perceberem o rio como uma ameaça, costumam atribuir a

destruição de suas habitações à força da natureza e não à forma de ocupação do

espaço (MATTEDI, 2001, p. 7).

Neste sentido, percebe-se as relações da pessoa com o lugar onde ela vive como um

elemento primordial na percepção do hazard, ou seja, do risco potencial que um evento ou um

local provoca. Ou seja, a interação da pessoa com o seu espaço, a percepção elaborada sobre

este espaço, sua apropriação e sua história contam muito na tomada de atitudes decisórias em

situações de ameaças, riscos ou eventos propriamente ditos.

2.4 APEGO E IDENTIDADE AO LUGAR

Seguindo Giuliani, 2004, a primeira referência sobre laços afetivos com lugares foi

feita por Fried em 1963, na obra Grieving fo r a Lost Home, um estudo sobre a deslocação

forçada da moradia, onde se percebeu que o afastamento forçado de uma pessoa com o seu

lugar, produzia reações semelhantes à perda de um ente próximo. Neste contexto, também se

intensificou os debates sobre as noções de espaço e lugar, trazendo a noção de espaço

representado como um conjunto de positivações acerca do ambiente físico e o lugar como um

espaço imbuído do significado elaborado pelos seus utilizadores.

O apego ao lugar, segundo Felipe (2012), é o vínculo emocional firmado com cenários

físicos, que envolve sentimentos derivados da experiência espacial real ou esperada, a

identidade de lugar é o conjunto de cognições de valência positiva e negativa elaboradas pelo

sujeito acerca do espaço físico.

Segundo Castells (1999, p. 22, 23) “entende-se por identidade, a fonte de significado e

experiência de um povo”, no que diz respeito aos atores sociais, é a construção de significados

com base em atributo cultural, ou um conjunto de atributos culturais inter-relacionados.

Identidade é diferente dos papéis que desenvolvemos socialmente (papéis sociais como ser

mãe, trabalhador ou de determinada religião), a identidade é constituída por meio de um

processo deindividualização. De forma mais genérica, segundo o autor, “identidades

organizam significados, enquanto papéis organizam funções”.

Do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída. A principal

questão, na verdade, diz respeito a com, a partir do quê, por quem, e para que isso

acontece, A construção da identidade vale-se da matéria prima fornecida pela

história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória

coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho

religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos

sociais e sociedades, que reorganizam seus significados em função de tendências

sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua

visão de tempo/espaço (CASTELLS, 1999, p. 23)

“Todos já experimentamos alguma forma de laço afetivo, positivo ou negativo,

agradável ou desagradável, em relação a algum lugar” (GIULIANI, 2004, p. 89). Seja este

lugar ligado à nossa experiência presente ou passada ou até mesmo futura, o mundo afetivo,

está muitas vezes presente nas representações, idealizações e expressões da vida, sendo

possível afirmar que o afeto relacionado a lugares existe e é de uma natureza que às vezes

auxilia e às vezes obstrue nosso equilíbrio e bem-estar material e espiritual.

A PA demorou a se interessar pela investigação e formulação de teorias sobre laços

afetivos da pessoa com seu ambiente. A primeira referência não-genérica data de 1963 em um

estudo de Fried sobre os efeitos psicológicos da deslocação forçada da população de um

subúrbio de Boston, o “West End”, durante um amplo programa de redesenvolvimento urbano

(GIULIANI, 2004).

Ainda segundo a autora, na década de 1980, o apego a lugares tornou-se objeto de

estudo cada vez mais importante com tópicos associados a outras disciplinas como a

sociologia comunitária e a geografia humana. Sua emergência substancial foi na geografia

humana de orientação fenomenológica. Os geógrafos humanistas influenciaram a PA com

alternativas de métodos quantitativos focalizando a experiência individual e estimulando o

debate sobre os efeitos psicológicos da estabilidade residencial.

Quando se vive em um lugar, este ambiente passa a influenciar o comportamento

individual. Moser (1998), traz a importância do conceito de espaço no estudo da pessoa em

seu ambiente, pois atuamos de forma diferente em ambientes distintos, a percepção que temos

deste espaço também muda nossa forma de interagir. Assim como o conceito de dimensão

temporal, que se entende ao mesmo tempo como projeção no futuro e referência ao passado e

à história, pois é através da nossa história que construímos nossa identidade no mundo.

Ainda de acordo com o autor, o espaço é mais abstrato do que o lugar, é movimento e

sua transformação, já que o lugar corresponde a um processo de apropriação deste espaço,

onde o sujeito imprime sua marca, atribuem novos significados e passa a identificar-se com

este ambiente, formando um território.

Na análise de Raffaestin (1993) espaço e território não são termos equivalentes, o

espaço é anterior ao território que “se forma a partir do espaço, como o resultado de uma ação

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza o programa) em qualquer nível” (p. 02).

O ator territorializa o espaço ao se apropriar dele concreta ou abstratamente, segundo

Lefebvre, citado pelo autor, o espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os

homens constroem para si.

A partir da década de 70, espaço, lugar e paisagem passaram a ter uma abordagem

centrada na dimensão humana, para Oliveira (2001), o conceito de paisagem não se

restringiria ao âmbito da natureza, mas envolveria o ser humano com consciência, afetividade

e conhecimento crítico. Espaço se define como espaço vivido, e lugares como dimensão

existencial e perceptiva.

O território se apoia no espaço, mas este ainda é a matéria prima, preexistente a

qualquer ação, é um lugar não material até um ator manifestar a intenção dele se apoderar, a

representação da apropriação deste espaço já é uma forma de poder, de controle. O território

é, portanto, o espaço vivido pelo indivíduo, mesmo sendo uma produção simbólica e não

física e deve-se compreender este espaço vivido através das pessoas que nele vivem.

O território encontra-se em constante construção e movimento, ou seja, território é o

resultado da mudança no tempo em um determinado espaço ou lugar. O ritmo ou o

processo dessa mudança (desenvolvimento) pode ser rápido ou lento, e a dimensão

do espaço ou do lugar onde a mudança ocorre pode ser ampla ou restrita. Quanto

mais equilibrado o ritmo da mudança, mais equilibrado o desenvolvimento (AVILA

e MATTEDI, 2017, p. 189).

Este território, funcional e simbólico, é um produto de significados, que se identifica

como nosso lar, o local de abrigo e proteção, assim como produtor de uma função, fonte de

recursos naturais e matérias-primas utilizadas para satisfazer tanto as necessidades locais

quanto do capitalismo. Estas duas classificações de território, segundo Haesbaert (2008), não

são puras, ou seja, os territórios funcionais sempre têm uma carga simbólica assim como todo

território simbólico tem uma carga funcional, tanto como abrigo quanto base de recursos e

meio de produção.

O conceito de território é utilizado e desenvolvido em diversos campos do

conhecimento como a Geografia, Antropologia, a Sociologia, a Ciência Política, a Ecologia,

entre outros. Território liga-se historicamente à noção original do conceito de ambiente e sua

relação com a sobrevivência das espécies e a continuidade da vida.

Para Souza (2001, p.11), o território é um espaço definido e delimitado por e a partir

de relações de poder, e que o poder não se restringe ao Estado e não se confunde com

violência e dominação. Assim, o conceito de território deve abarcar mais que o território do

Estado - Nação. Nas palavras do autor, “todo espaço definido e delimitado por e, a partir de

relações de poder é um território, do quarteirão aterrorizado por uma gangue de jovens até o

bloco constituído pelos países membros da OTAN”.

Para Haesbaert,

Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica

pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de terreo-

territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da

terra e com a inspiração do terror, do medo (HAESBAERT, 2008, p. 01).

Segundo ainda o autor, o território é sempre múltiplo, diverso e complexo, imerso em

relações de dominação e/ou de apropriação sociedade (simbólica-subjetiva) quanto espaço

(concreta-funcional). Envolve também múltiplos agentes que o constrói, e é percebido,

portanto de acordo com esta construção, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado,

empresas, instituições, entre outros. A territorialidade, além de incorporar uma dimensão

estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está

intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se

organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” (HAESBAERT, 2008 p. 03).

No entanto, além das vertentes econômicas, políticas e culturais, Saquet (2015),

também considera a vertente da natureza, que sempre estará presente dentro do território. A

natureza está no território, é dele indissociável. E é neste território, muitas vezes escolhido e

repleto de relações e dimensões que os indivíduos apropriam como um lugar para sua

moradia, para viver a sua história e criar relações afetivas com este espaço. A palavra “apego

ao lugar” ilustra a relação afetiva da pessoa com o seu ambiente.

Segundo Alves (2014), a moradia, muito mais do que um lugar, é considerada como

um dos lugares mais importantes para o indivíduo, pois nela a pessoa irá se desenvolver e

constituir família, criando não só um ambiente físico, mas também psicológico com

significados que o tornam singular. Ainda segundo a autora, o apego ao lugar contribui para

personalização, para o cuidado e o sentido de pertencimento, proporcionando uma

apropriação positiva do espaço, desenvolvendo cuidados com este meio e vínculos

relacionais.

As pessoas se socializam e interagem em seu ambiente local, seja ele a vila, a

cidade, o subúrbio, formando redes sociais entre seus vizinhos. Por outro lado,

identidades locais entram em intersecção com outras fontes de significados e

reconhecimento social, seguindo um padrão altamente diversificado que dá margens

a interpretações alternativa (Castells, 1999, p.79).

As comunas culturais, são, segundo Castells (1999) fabricadas pela história, o

fundamentalismo religioso, nacionalismo cultural, comunas territoriais, se tornam reações

defensivas e fontes de significados e identidade ao construírem novos códigos culturais. Os

códigos eternos, são fornecidos pela família, por Deus, pela nação, incorporado a nós, não

racionalizam e sim é acreditada como manifestação de valores eternos e não se pode

dissolver, perder em meio dos fluxos de informações das redes inter organizacionais.

2.5 DESENVOLVIMENTO, TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE

Segundo Sachs (2000, p. 61), “o desenvolvimento ocupa o centro de uma constelação

semântica incrivelmente poderosa... ao mesmo tempo, poucas palavras são tão ineficazes, tão

frágeis e tão incapazes de dar substância e significado ao pensamento e ao comportamento”.

Inicialmente descrito como uma forma de amadurecimento pela biologia, onde os organismos

atingem seu potencial genético, com Darwin e W olff entre 1759 e 1859 o desenvolvimento

evoluiu desta concepção para um movimento na direção de uma forma sempre mais perfeita

de um mesmo ser.

Da metáfora biológica para a social, a partir de 1768 com o conservador Jusus Moser,

empregou a palavra Entwicklung (Desenvolvimento) , para designar o processo gradual de

mudança social, e esta palavra, em 1800, foi amplamente utilizada. Em 1860 o verbete

“desenvolvimento” passou a ser utilizado para “quase tudo que o homem sabe”.

Durante o século XX, os vários significados relativos ao desenvolvimento, como

“desenvolvimento urbano”, “desenvolvimento colonial”, entre outros, tornaram o seu

significado muito impreciso, porém sem desassociar das palavras com os quais foi criado:

crescimento, evolução e maturação. Hoje, apesar da cegueira, pela qual muitas vezes essa

palavra é interpretada, “sempre tem um sentido de mudança favorável, de um passo simples

para um complexo, do inferior para o superior, do pior para o melhor. Indica progresso, pelo

avanço segundo uma lei necessária e inevitável e na direção de uma meta desejável” (SACHS,

2000, p. 64).

Cavalcanti (2001) traz reflexões sobre o que Celso Furtado antecipou em seu livro

intitulado “O mito do desenvolvimento econômico”, de 1974, onde percebe os condicionantes

ambientais do progresso econômico contemporâneo, que prevê que este “desenvolvimento”

na busca por altos padrões de consumo é aliado ao desperdício, e quando países

subdesenvolvidos tentam copiar os desenvolvidos, mas não tem estrutura para isso, terminam

com seus recursos naturais.

Furtado, citado por Cavalcanti (2001), traz, que na medida em que se fala em

“retomada do desenvolvimento”, este é confundido com crescimento, ou expansão da

economia através de processos produtivos, crescimento predatório e degradação. Este estilo

de vida, criado pelo capitalismo industrial, é privilégio de uma pequena parte da população e

além de produzir um custo ambiental acentuado pelo “desperdício” o projeta para uma

população mais pobre, que mesmo sem condições de alcançá-lo, reproduz esse

comportamento consumindo seus meios e extrai da natureza seus recursos sem medida.

Para Kuhnen (2009, p. 02) “O conflito entre desenvolvimento, pobreza, meio ambiente

e paz transformou-se numa das maiores evidências das dificuldades humanas atuais”. Para

Vieira (2013), a espécie humana se aproveita da plasticidade do ecossistema, pois se apropria

e usa seus recursos naturais e coloca seriamente em risco os mecanismos de auto regulação da

ecosfera.

Segundo McCornick (1992), biólogos como Paul Ehrlich e Barry Commoner, já nos

anos 60 despertaram opiniões sobre debates relacionados à saúde do ambiente. Para Ehrlich, o

crescimento populacional estaria a ‘beira de um abismo’ e deveria se trabalhar com o controle

da população humana, pois não haveria nenhuma mudança comportamental ou tecnológica

que pudesse nos salvar sem este controle. Com o tempo todos enfrentariam a fome, pois

faltariam recursos para a produção de alimentos por meios convencionais e a tentativa de

aumentar essa produção causaria deterioração ambiental e redução da capacidade da terra em

produzir alimentos suficientes. Este crescimento também poderia levar a epidemias e a guerra.

Já Commoner, concentrou-se na qualidade e na forma como o crescimento econômico

era alcançado e os impactos destrutivos da tecnologia sobre o meio ambiente, o crescimento

maciço do uso de sintéticos, produtos descartáveis, pesticida e detergentes, a produção e

destinação dos resíduos e emissão de poluentes. “Enfatizava que alguns riscos ambientais

mais perigosos eram aqueles que não podiam ser vistos, particularmente o ar, os alimentos e a

água contaminada por substâncias poluentes” (MCCORNICK, 1992, p. 83).

O aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, o desmatamento, a

extinção de espécies, a diminuição do suprimento de água potável, o crescimento

populacional, a chuva ácida e a poluição tóxica do ar e das águas vêm sendo

apontados como as principais ameaças ao meio ambiente terrestre (OSKAMP, 2000,

p. 199).

O biólogo Garret Hardin, citado por McCornick (1992), em seu ensaio escrito sobre

“tragédia das áreas comuns” considerava que a destruição dos recursos de propriedade

comum é a ruína para o qual todos os homens caminham “cada um em defesa de seus próprios

interesses numa sociedade que acredita na liberdade das áreas comuns” (p. 85)

Segundo Vinod (2002, p. 31) “A degradação ambiental piorou agudamente, em

decorrência, entre outros, do crescimento populacional, das pressões domésticas e globais

sobre recursos escassos, das políticas econômicas, e da negligência das propriedades públicas

globais e locais”. Os custos destas perdas são enormes e em muitos casos irreversíveis e os

mais pobres que inevitavelmente mais sofrem com esta degradação, devido a sua relação mais

próxima com a terra, florestas e a biodiversidade.

Com o aumento da população e consequente urbanização, também aumentou a pressão

pela ocupação das áreas de risco de inundações e escorregamentos.

Nas últimas décadas, o número de registro de desastres naturais em várias partes do

mundo vem aumentando consideravelmente. Isto se deve, principalmente, ao

aumento da população, a ocupação desordenada e ao intenso processo de

urbanização e industrialização. Dentre os principais fatores que contribuem para

desencadear estes desastres nas áreas urbanas destacam-se a impermeabilização do

solo, o adensamento das construções, a conservação de calor e a poluição do ar.

Enquanto que nas áreas rurais, destaca-se a compactação dos solos, o assoreamento

dos rios, os desmatamentos e as queimadas (KOBIYAMA et al, 2006 p. 13).

Para Meadows (1978) o Projeto sobre o ‘Dilema da Humanidade’, uma tarefa

ambiciosa de uma organização informal e internacional chamada ‘Clube de Roma’, que tem

com o objetivo examinar o complexo de problemas que afligem a humanidade, entre eles a

deterioração do meio ambiente, traz a questão da dificuldade do homem perceber a origem

dos seusproblemase suas correlações, com incapacidade de planejar soluções eficazes e de

compreender que “o todo é maior que suas partes; que a mudança em um dos elementos

significa mudança nos demais” (MEADOWS, 1978, p. 11).

O desafio é pensar sempre de que modelo de desenvolvimento que se precisa. O

modelo alinhado ao mercado econômico ou o desenvolvimento com novas políticas públicas,

que leva em consideração as questões ambientais, sociais, que é sustentável em suas múltiplas

dimensões, que percebe o seu território com seus múltiplos atores e suas necessidades

primordiais, uma unidade ativa do desenvolvimento. Recursos específicos como únicos e a

necessidade de micropolíticas públicas que contemple até mesmo os menores espaços

geográfico e não colocando o crescimento econômico desmedido em primeiro lugar.

Se as perdas e os danos causados pelos desastres são crescentes, em condições de

vulnerabilidade socioambiental não só afetam mais os países e populações mais

pobres, como também ameaçam sua sobrevivência e os meios de vida,

comprometendo os elementos básicos de sua dignidade e bem-estar (acesso aos

alimentos, água de qualidade, habitação, bem como aos serviços (FREITAS, 2012 p.

1579).

Segundo Sen (2000, p. 17), “O desenvolvimento pode ser visto como um processo de

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam” e as disposições sociais, de serviços

de educação e saúde, direitos civis entre outros, também são determinantes da liberdade de

um indivíduo, ao mesmo tempo que as situações de pobreza, carência e negligência dos

serviços públicos entre outras formas de intolerância tolhem a liberdade que este

desenvolvimento busca.

O desenvolvimento, ainda segundo o autor, “é um processo integrado de expansão de

liberdades substantivas interligadas” (SEN, 2000, p. 23) e as liberdades são os principais

meios deste desenvolvimento. O autor traz a necessidade de se desenvolver a liberdade

instrumental, de ter voz, ter segurança e viver livremente, ter facilidade econômica e política,

ter livre expressão e oportunidades sociais na forma de serviços como educação e saúde, ter

transparência para que possa possuir liberdade constitutiva essencial e funcional, de se

alimentar, se expressar, ter saúde e sobreviver.

A busca pela riqueza, deveria estar na utilidade que essa nos permite, às liberdades

substantivas que ela nos pode ajudar a obter e não unicamente no “crescimento” e

acumulação. Nesta análise de desenvolvimento que considera as liberdades dos indivíduos

como elementos constitutivos básico, o autor considera que a liberdade melhora o potencial

das pessoas para cuidar de si mesmas e influenciar o mundo como alguém que age e

condiciona mudanças de acordo com seus próprios valores e objetivos.

Em um estudo sobre valores e atitudes, entende-se os problemas ambientais como

causados por comportamentos humanos mal adaptados, e por isso a Psicologia seria a

detentora de um importante papel na minoração de tais problemas, podendo contribuir em

intervenções que possibilitem a percepção de valores e a modificação de comportamentos e

atitudes (COELHO, 2006).

As atitudes podem ser definidas sucintamente como “uma organização duradoura de

crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social

definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições e afetos relativos a

este objeto (RODRIGUES, 1999, p. 100).

As atitudes ambientais são sentimentos favoráveis ou desfavoráveis acerca do meio

ambiente ou sobre um problema relacionado a ele, essas atitudes geralmente são aprendidas

através de experiências subjetivas, percepções ou convicções relativas ao ambiente físico, e

formam crenças expressas através de um comportamento. Estas atitudes correlacionam-se de

forma significativa com o comportamento pró-ambiental.

Para Sachs (1986 p. 11), “é preciso se estabelecer uma nova articulação entre as

ciências do homem e as ciências naturais a fim de melhor aprender a interação dos processos

naturais e sociais, nos quais o homem é igualmente sujeito e objeto” um sujeito consciente de

sua dependência em relação à natureza e do seu futuro.

A progressiva socialização da natureza por meio da tecnociência faz com que até

fenômenos como, por exemplo, inundações e secas, que costumavam ser atribuídos

a fatores externos à sociedade, passassem a ser vistos como resultado da mediação

tecnocientífica da natureza pela sociedade (MATTEDI 2008, p. 164).

O desenvolvimento de um território, portanto, deve mobilizar sujeitos sociais e

políticos assim como recursos materiais e simbólicos, pois a ocupação de espaços onde

formam-se territórios e a utilização dos seus recursos determinaram o padrão de

desenvolvimento urbano e socioeconômico do local. Os aspectos sociais, culturais, políticos,

ambientais eterritoriais de um local têm relação direta com o seu desenvolvimento e

vulnerabilidade e uma possível relação com situações de desastres.

A palavra vulnerabilidade insere-se no cotidiano atual, reflexo de uma sociedade que

se sente insegura e exposta ao perigo, de maneira geral o termo induz ao entendimento de

condição instável, de exposição a algum risco. Para Vinod (2002, p. 34) “é necessário uma

ampliação dos focos das ações para abranger uma estrutura desenvolvimentista compreensiva,

uma agenda mais cheia e qualitativa envolvendo aspectos estruturais humanos, sociais e

ambientais no processo de crescimento”.

O aumento da vulnerabilidade frente aos fenômenos naturais ou provocados pelo ser

humano tem diversas origens. Entretanto alguns fatores contribuem para o aumento

do risco, entre eles a pobreza, o uso irracional dos recursos naturais, o desperdício, a

degradação ambiental, a contaminação e a poluição; de igual forma, a ignorância e a

má vontade política, a fragilidades políticas públicas, a baixa escolaridade da

população, a negligência legal, a burocracia, a planificação urbana deficiente e,

finalmente uma das mais importantes, a carência de uma cultura de prevenção

(KUHNEN, 2009, p. 48).

Esta percepção de risco, de desenvolvimento, de representação dos desastres, assim

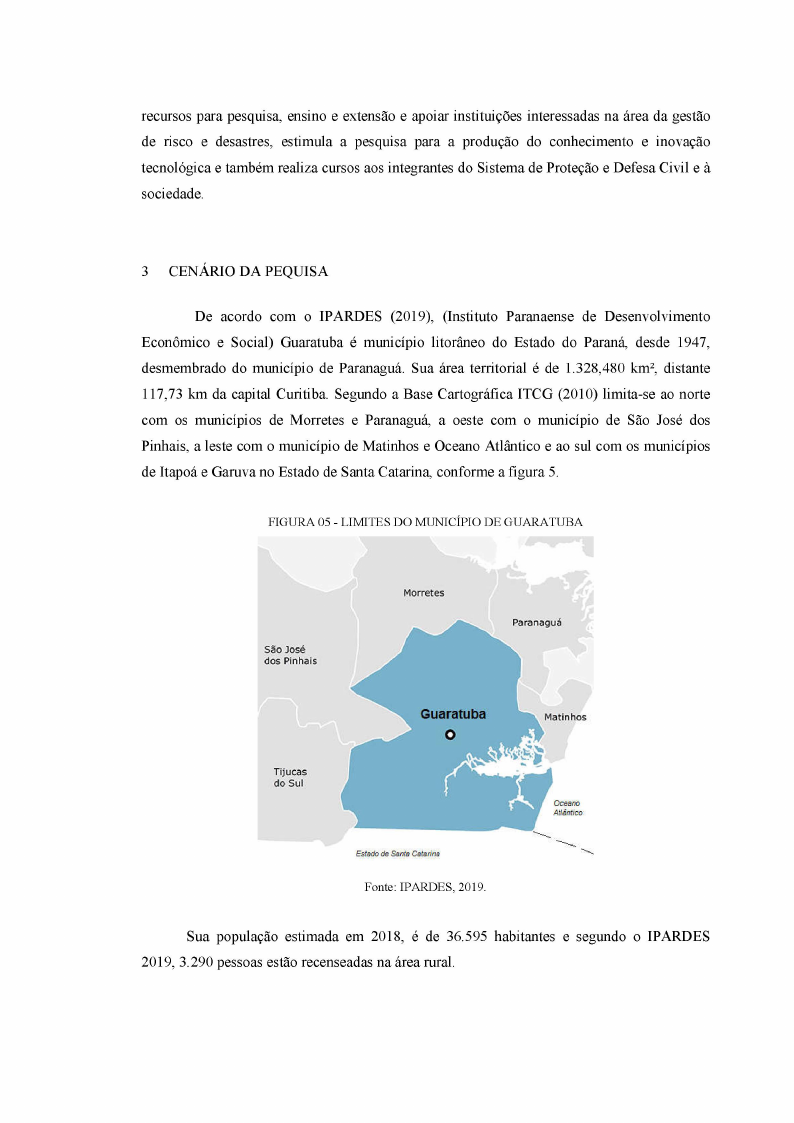

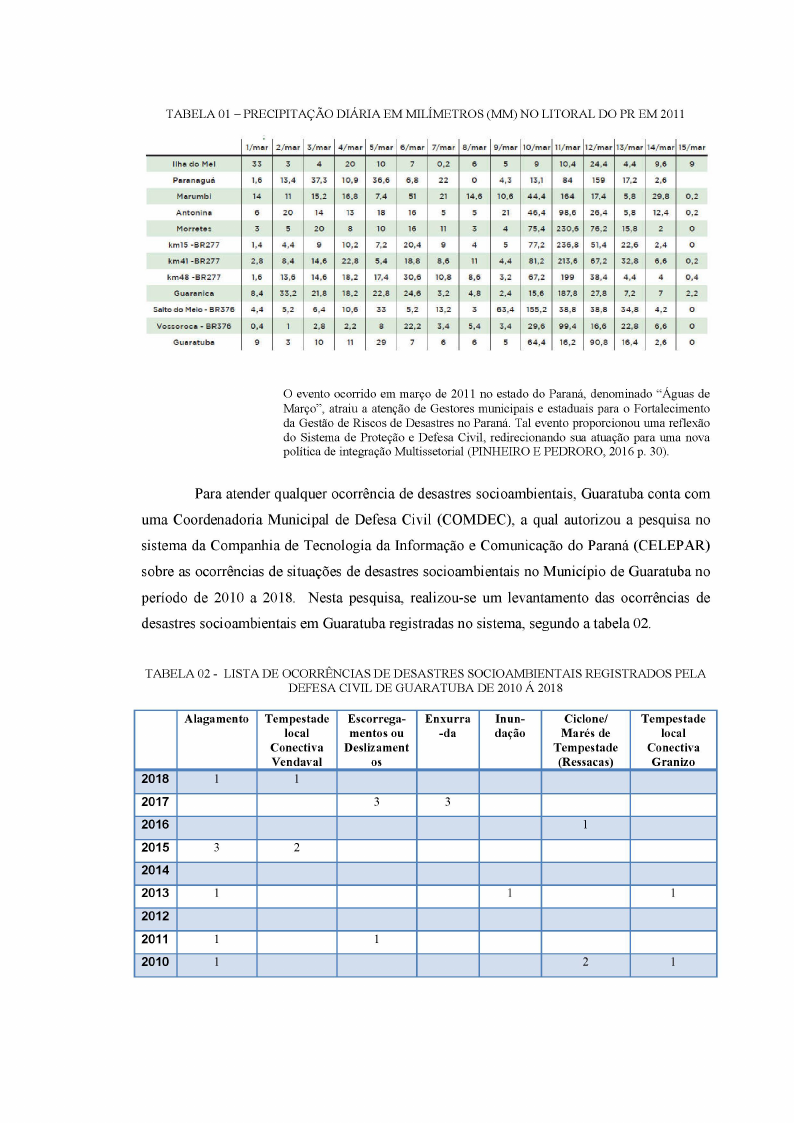

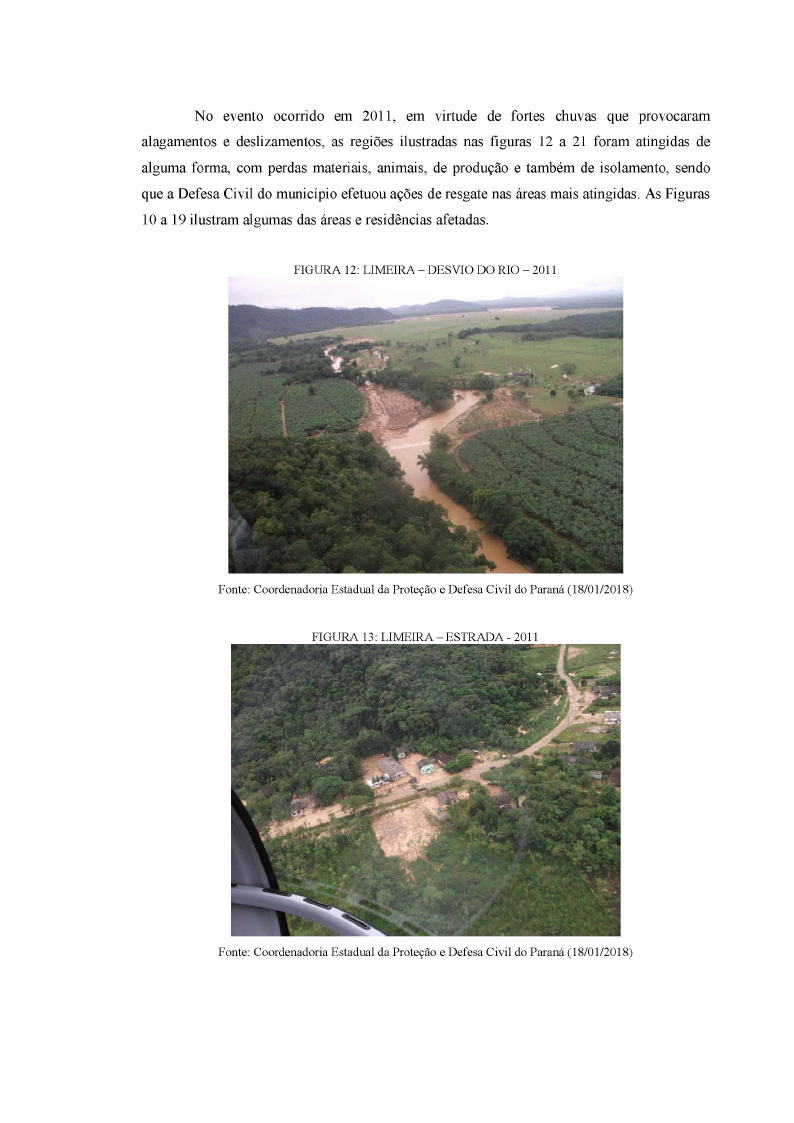

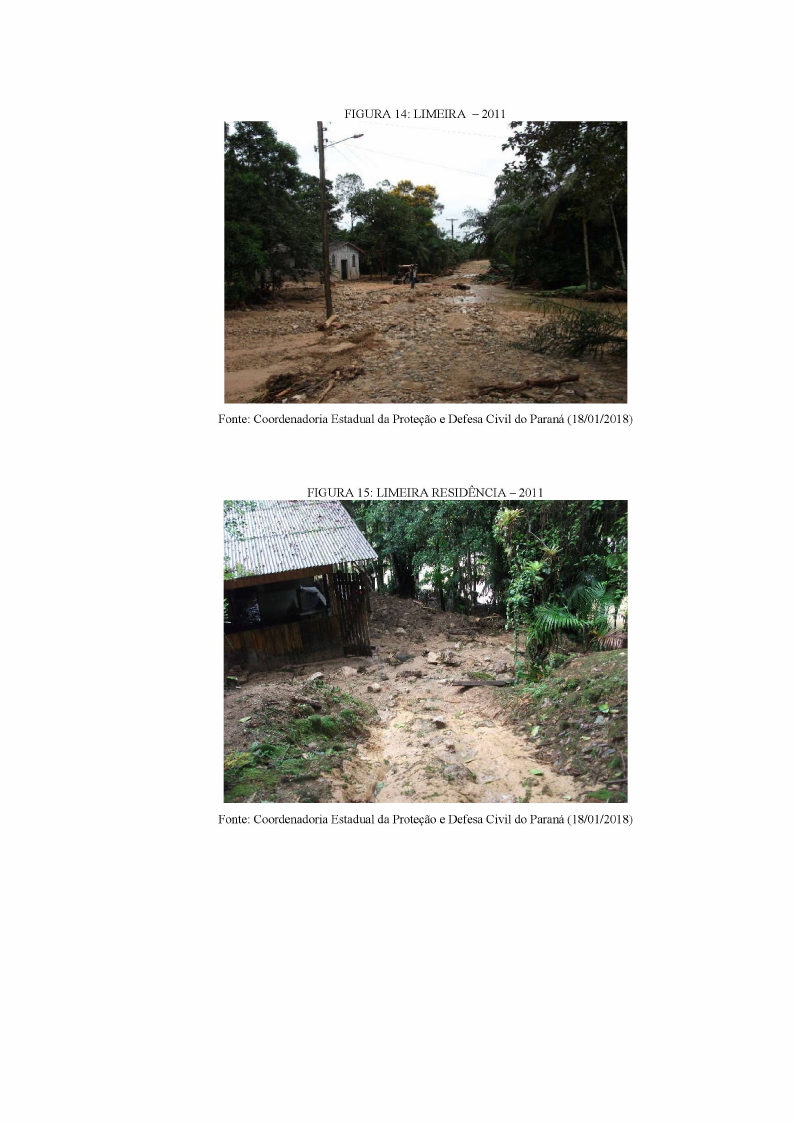

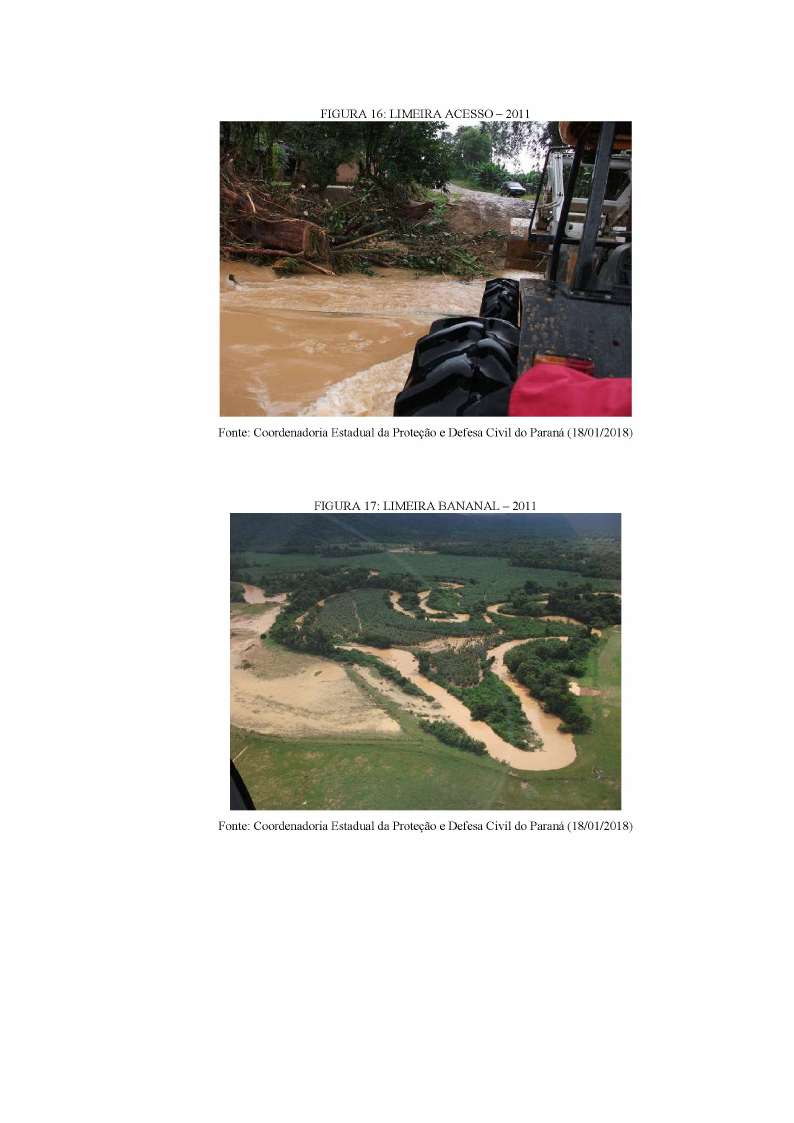

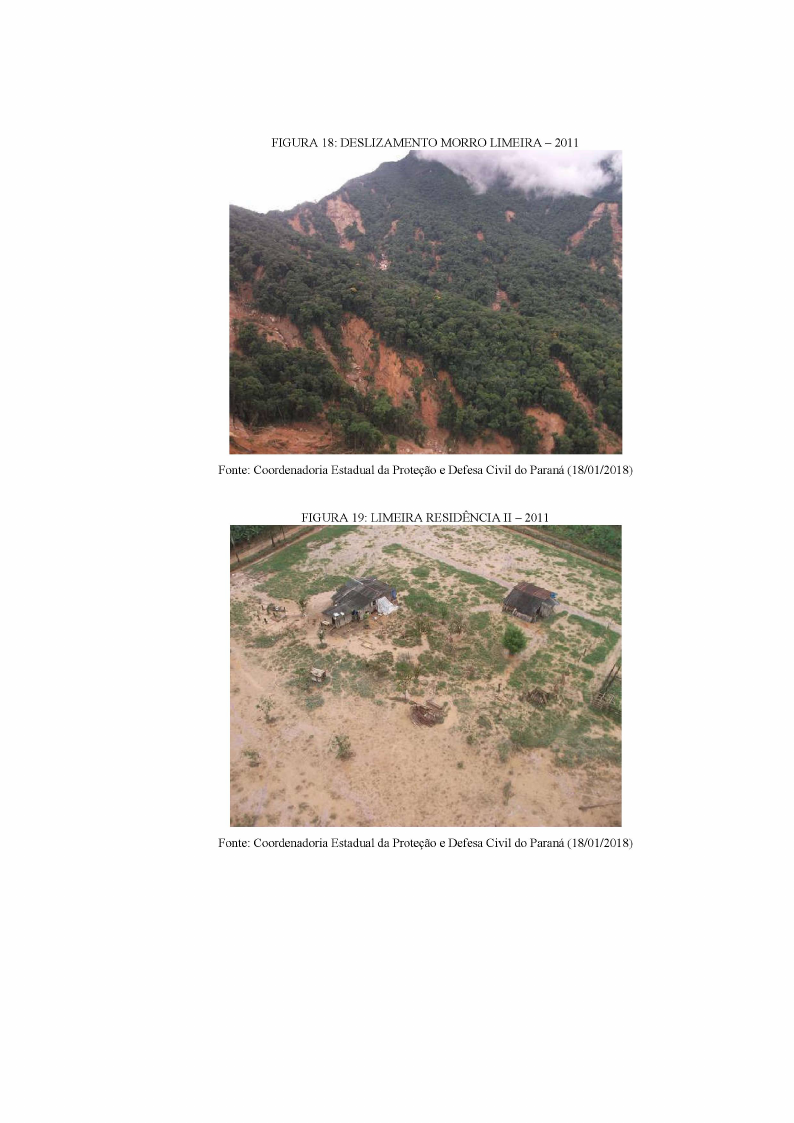

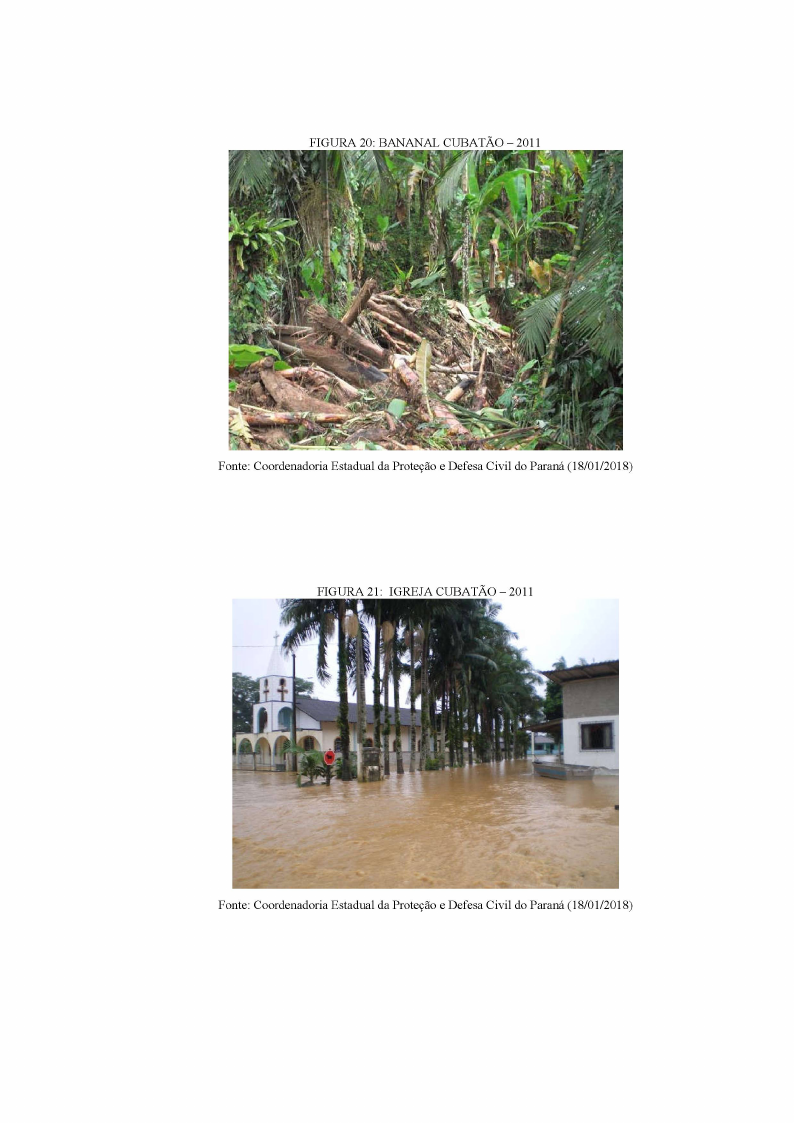

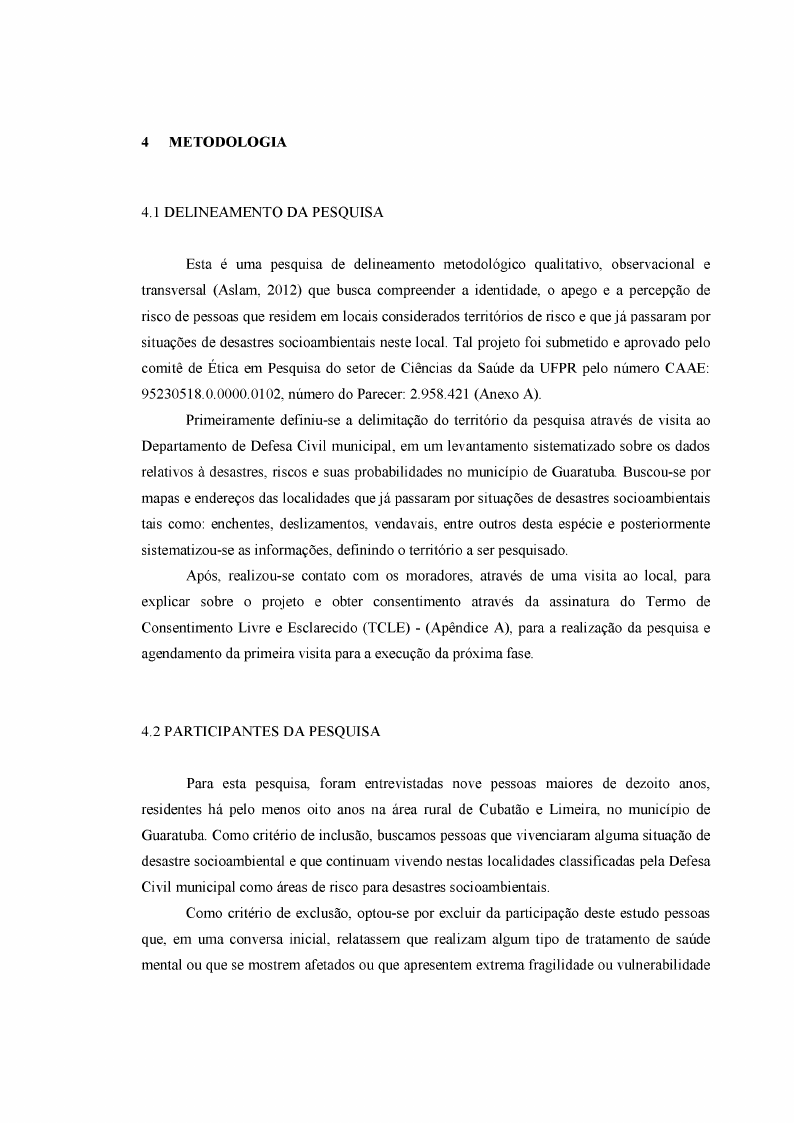

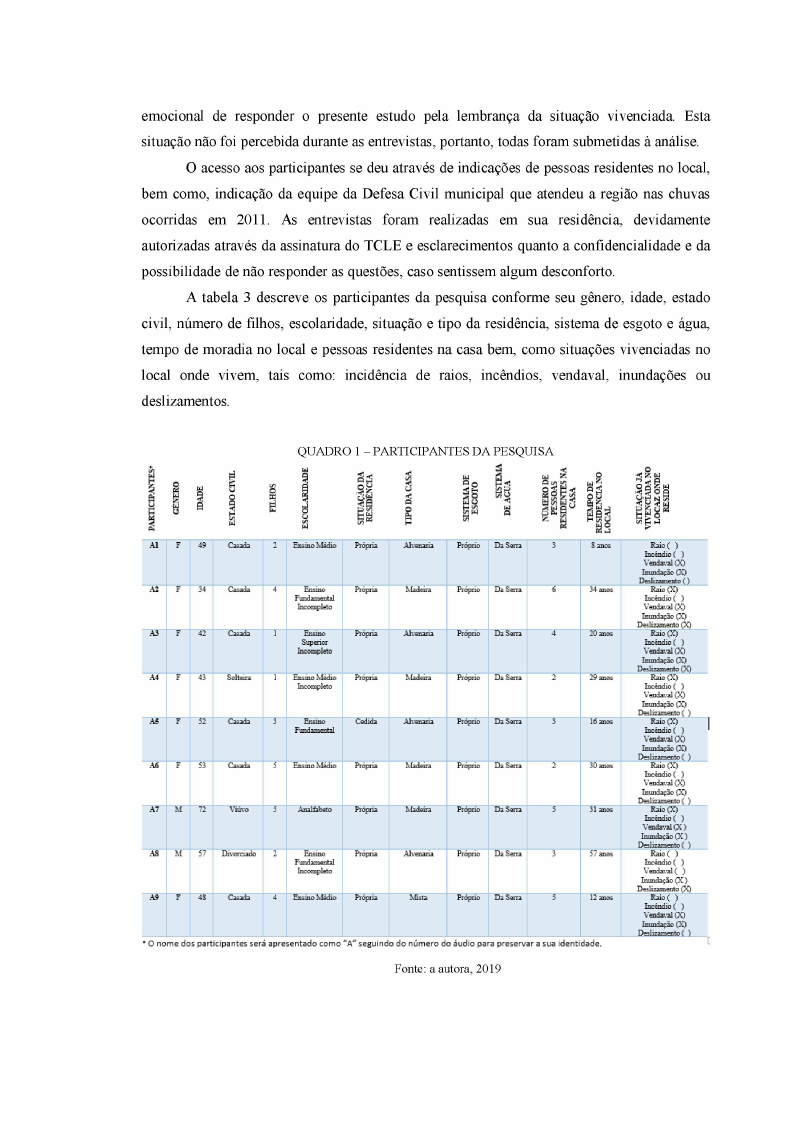

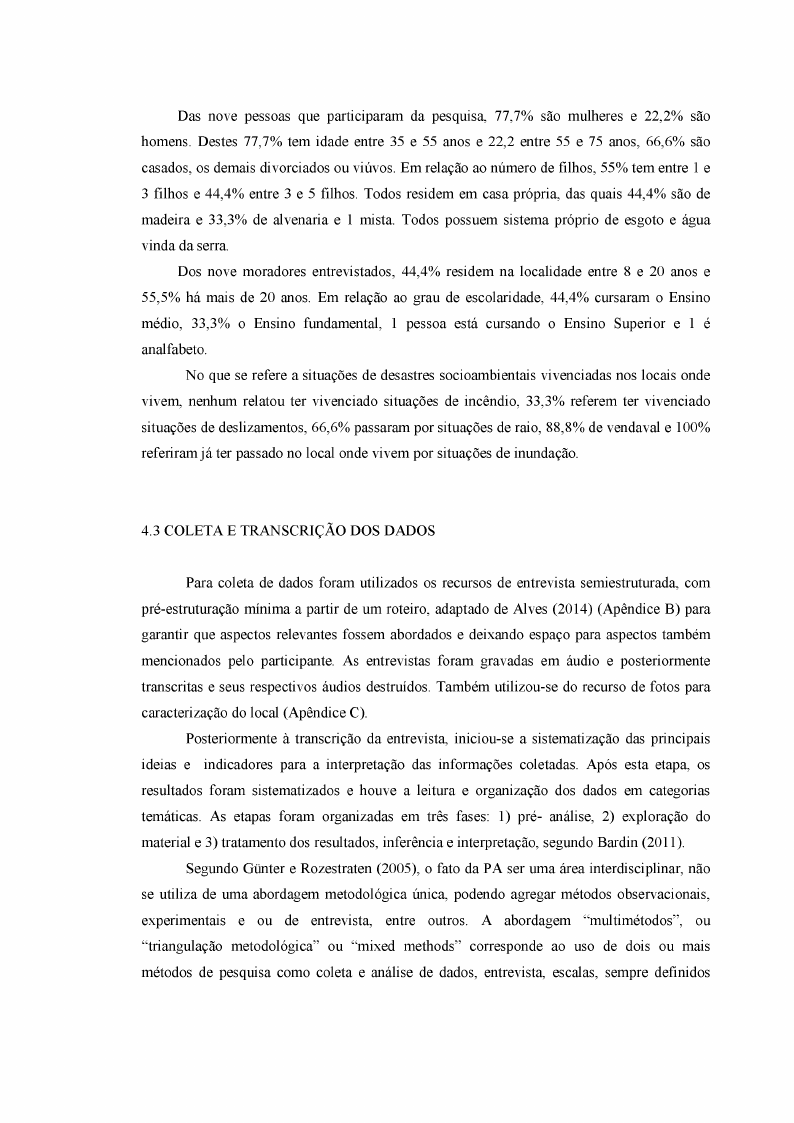

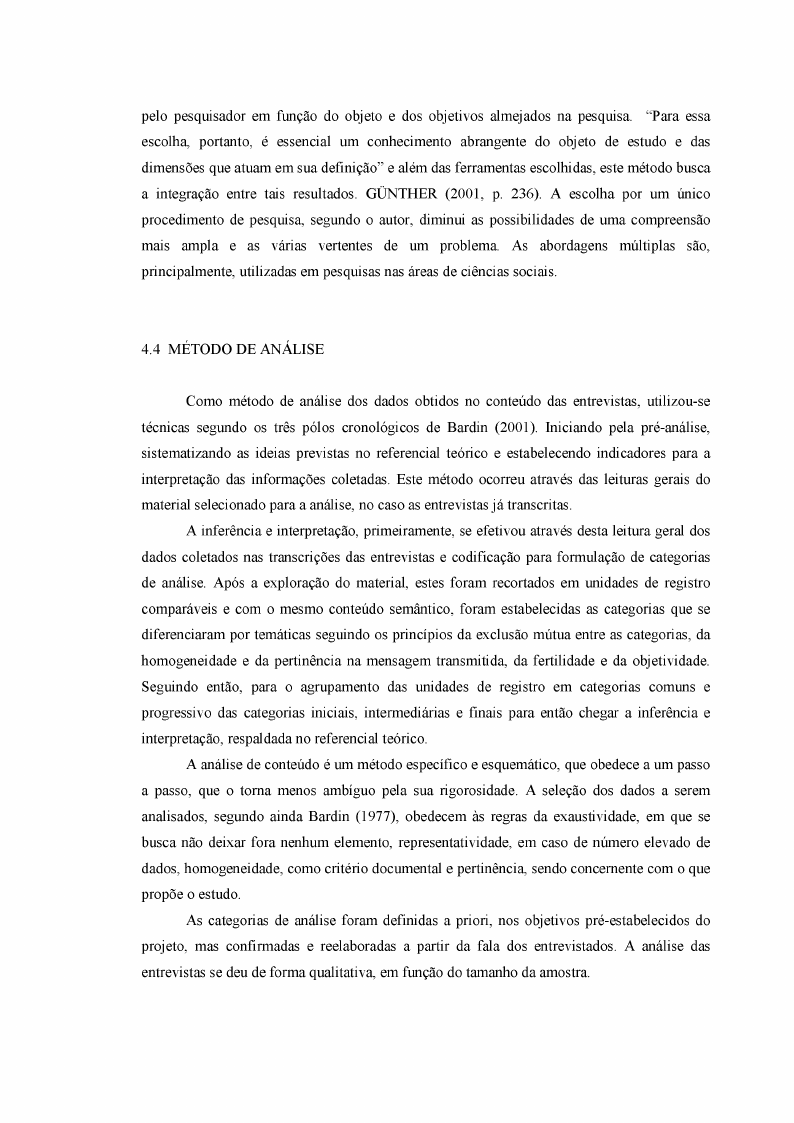

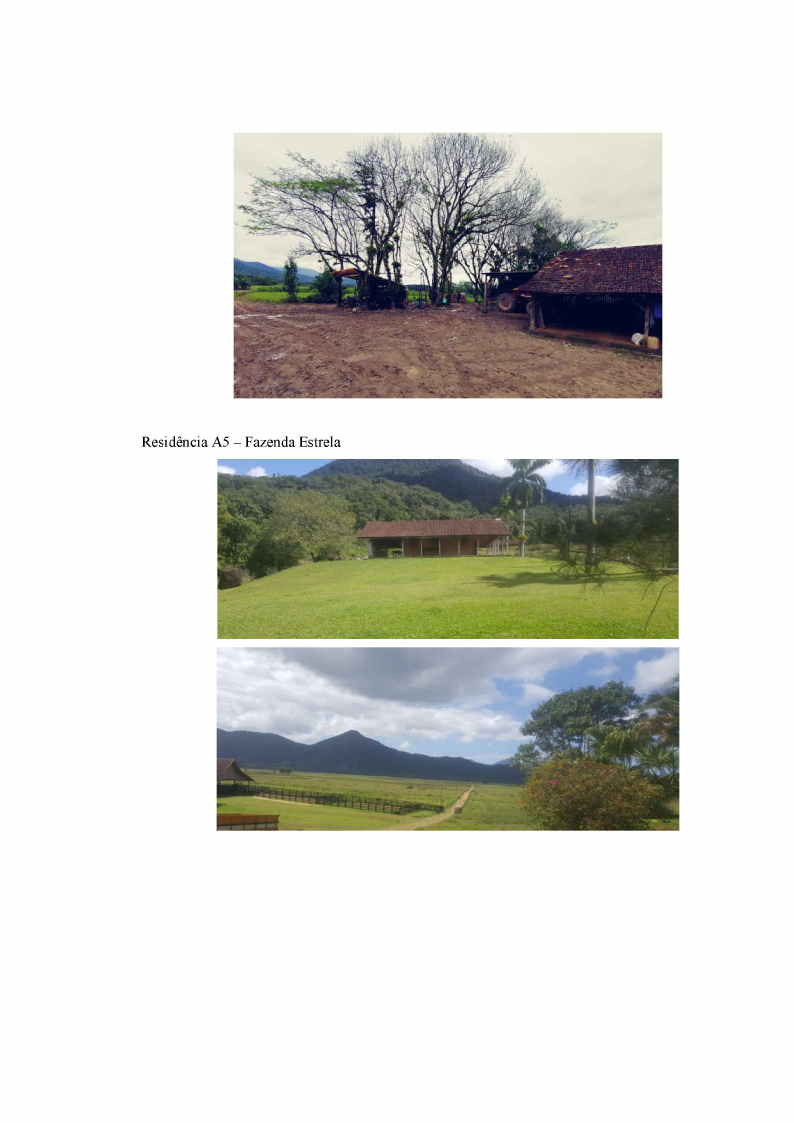

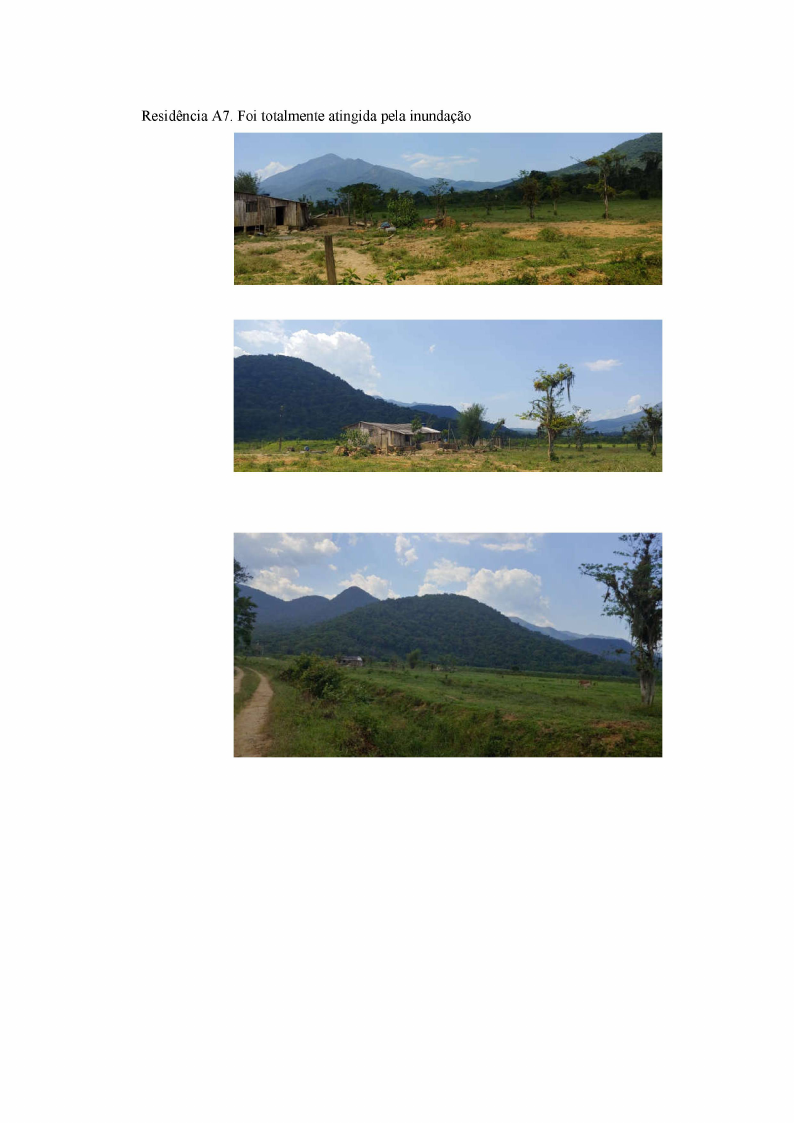

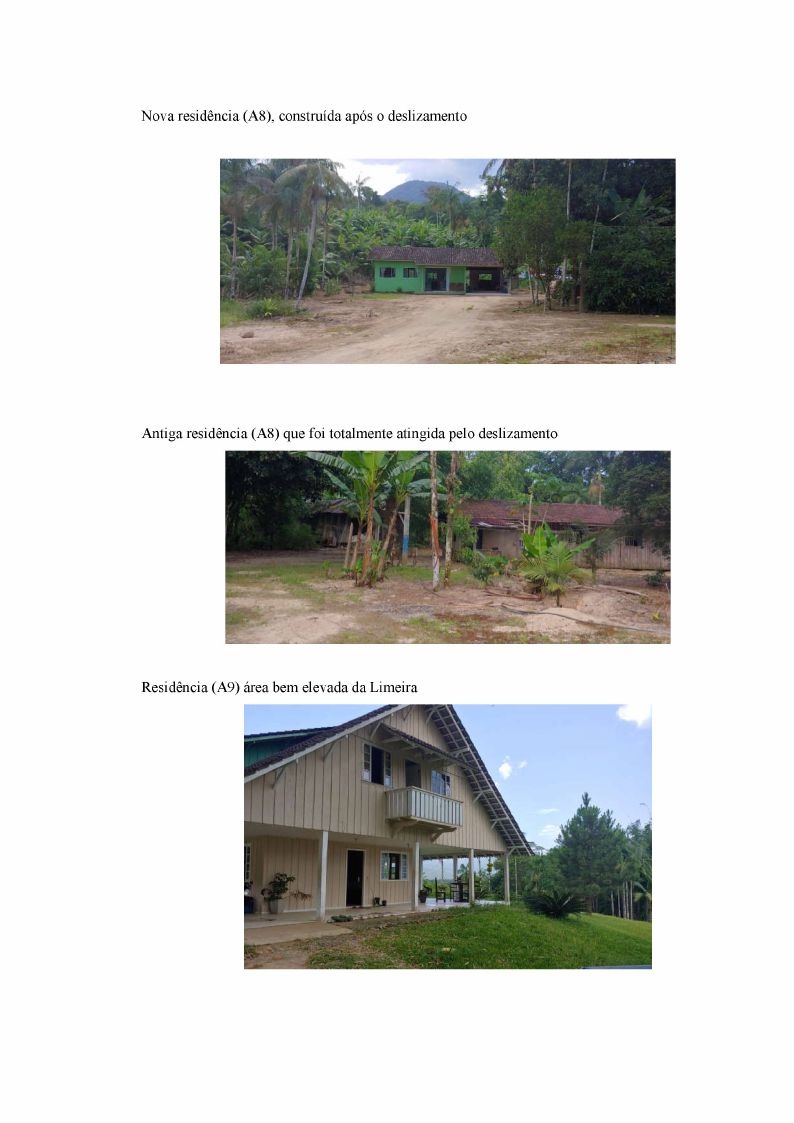

como a concepção de espaço, território e meio ambiente são intrinsecamente interligados e,