Holonarquia Administrativa

El tránsito de la Jerarquía Moderna

a las Relaciones Organizacionales Complejas

Julián Andrés Gómez S.*

COLOMBIA

Resumen

La Holonarquía Administrativa, entendida como la relación vinculante

entre los miembros de una organización, sus objetivos, necesidades y su

entorno natural; surge ante la necesidad de entendimiento entre la jerarquía

tradicional (piramidal, lineal) y los modelos relacionales existentes en las

organizaciones complejas. El presente escrito se propone mostrar, cómo las

realidades organizacionales (empresariales) y sus vínculos de poder son cada

vez más caóticos, lo cual sugiere, cambiar la forma tradicional de entender

y desarrollar dichos vínculos. Ya no es posible una relación estrictamente

piramidal y unidireccional, pues las relaciones se configuran bajo esquemas

complejos de entendimiento y cooperación. La argumentación está dirigida

a desnudar la cosmovisión mecanicista del mundo, instaurada trágicamente

a partir del Renacimiento, hasta llegar a nuevas cosmovisiones formuladas

en la Posmodernidad, basadas en aportes teóricos de la Ecosofia, la Ética

ambiental y la Ecología profunda; las cuales son dialógicas, incluyentes y se

desarrollan en estrecha relación con el medio natural, económico y social.

Palabras claves: Modernidad, Posmodernidad, Holonarquía Administrativa,

Ética Ambiental, Complejidad.

Contador Público de la Universidad de Manizales, Magister en Administración

-Línea de Investigación en Epistemología de la Administración, por la

Universidad Nacional de Colombia, Docente catedrático y miembro del Grupo

de Investigación Contable del programa de Contaduría Pública de la Universidad

de Manizales, en la Línea de Teoría Contable.

jandres260@hotmail.com

JEL: M10, M12, M14, M54 v Recibido: 19-08-2012 v Aprobado versión final: 20-12-2012 v p. 139 - 156

140

Gómez, J.A.

Abstract

Administrative Holonarchya, understood as the binding relationship

between members of an organization, its objectives, needs and the

natural environment; arises from the need for understanding between

the traditional hierarchy (pyramid-linear) and relational models existing in

complex organizations. This paper aims to show how the organizational

reality in the links of power is increasingly chaotic, suggesting, change the

traditional way of understanding and developing these links. No longer be a

strictly pyramidal unidirectional relationships are configured under complex

schemes of understanding and cooperation. The argument will be aimed at

stripping the mechanistic world view of the world, established tragically from

Renaissance, reaching new postmodern worldviews formulated, based on

the theoretical contributions from ecosophy, environmental ethics and deep

ecology, which are dialogic, inclusive, and its develops in close relationship

with the natural, economic and social environment.

Keywords: Modern, postmodern, Administrative Holonarchya, environ-

mental ethics, complexity.

Modernidad, ideal de un mundo maravilloso

Con el fin de dar una mayor claridad conceptual, y poder comprender el

sentido jerárquico moderno dentro de las organizaciones, y sus implicaciones

anacrónicas aplicadas hoy en día, es indispensable, comprender la

Modernidad como cosmovisión y referente espacial en el manejo de las

relaciones organizacionales actuales. Inicialmente, y siguiendo a Habermas

(1998:20), se aclara el término moderno, en el sentido de que tal concepción

aparece y desaparece de Europa entre el sigloV y bien entrado el Renacimiento.

Se llamó “moderna” a la época oficialmente cristiana para diferenciarla del

pasado pagano, posteriormente, a la época de Carlos el Grande (siglo VIII),

y luego, a la que transita entre el Renacimiento y la Revolución Francesa, a

finales del siglo XVIII. El término moderno se utilizó para aquellas épocas en

las cuales se adquiere una conciencia de cambios profundos en la sociedad,

respecto a un pasado inmediato y anacrónico.

A partir de la “Revolución Científica de la Modernidad”, la palabra “moderno”

adquirió connotaciones profundamente diferentes a la tradicional indicación

de cambio. En ese momento histórico, lo moderno no sólo hacía referencia

a cambios en las costumbres o formas culturales de interpretar la realidad,

se trataba más bien, de la conciencia de un cambio que superaba siglos de

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

141

obscuridad consumidos en los debates de la metafísica y la religión, y el

nacimiento de una realidad técnica, científica y social absolutamente nueva,

la cual permitió la explicación claramente científica de fenómenos que

antaño se consideraban bajo el dominio de los dioses.

La modernidad como época, cosmovisión y filosofía presenta su momento

clave al término de la Edad Media. En el Renacimiento se dan grandes cambios

técnicos, científicos y políticos que vienen a suponer, al mismo tiempo, un

juego de signos, de costumbres y de cultura que va sedimentando una

nueva estructura social. Se podría decir que los siglos XVII y XVIII ponen las

bases filosóficas (Descartes y la Filosofía de las Luces) y políticas (el Estado

republicano que sucedió al monárquico feudal), de una nueva realidad social;

al mismo tiempo, la física y las demás ciencias naturales dan los primeros

pasos hacia adelante en la aplicación de la tecnología, hecho generador de la

ruptura de una época con otra.

La ciencia objetiva para los filósofos modernos, se refiere a la universalización

del conocimiento a través de la ciencia positiva derivada de la filosofía

cartesiana, que pretendió conocer el mundo a través de la representación

matemática de la naturaleza y su inevitable papel como fundamento

reductor de la realidad, la cual está compuesta por hombre y naturaleza, y

que la modernidad pretendió escindir y minimizar, alejando al hombre de

su medio natural y colocándolo como protagonista en el juego del análisis

científico, con graves consecuencias en el campo moral, al reducir, sin

pretender hacerlo, al hombre mismo (Vattimo, 1994:16).

La moralidad por su parte, estaba enfocada a designar una norma

incondicional, necesaria y absoluta hacia el mundo que considera y que

debe ser el fundamento racional de toda conducta moral. En otras palabras,

las opciones morales sólo son válidas si pueden ser adoptadas por todos,

en todo momento. El imperativo categórico es un mandato que debe ser

obedecido como un deber moral por encima de los impulsos individuales,

con el fin de alcanzar una sociedad humanitaria basada en la razón y creada

por la voluntad.

Desde Kant, la ciencia adquiere autonomía, por su capacidad de investigar

las leyes de los procesos naturales, lo que no ocurre igual con la ética ni la

política, es decir, el hombre adquiere una autonomía parcial, destinada a

regir sus postulados éticos y políticos por imperativos categóricos que van

a desconocer la integralidad de los fenómenos, pero que sí reconocen la

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

142

Gómez, J.A.

existencia de entidades superiores. (Ángel Maya, 2002:52) Dichos postulados,

se dirigen hacia algún tipo de universalización de las conductas éticas pues

el imperativo categórico no es más que la negación individual del desarrollo

cultural; pretender que el mundo se comporte bajo leyes universales es

desconocer las particularidades existentes entre culturas, incluso entre

individuos, los cuales no pueden ser dirigidos a comportamientos impuestos,

pues lo ético corresponde a acuerdos asumidos culturalmente, y no como lo

consideran los fundamentalistas de la religión y la política, a imposiciones

externas. (Nietzsche, 1984:38)

El proyecto de la modernidad formulado en el siglo XVIII por los filósofos de

la Ilustración consistió en desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad

universal y un arte autónomo acorde con su propia lógica. Al mismo tiempo,

dicho proyecto pretendía liberar al conocimiento de las formas de dominio

esotérico que estuvieron presentes durante la Edad Media y que causaron

una fuerte represión cultural y científica. La separación del pensamiento

entre ciencia, moral y arte, permitió la profesionalización del conocimiento

e hizo posible incluso su institucionalización. Sin embargo, el conocimiento

especializado alejó aún más a las élites poseedoras de dicho conocimiento,

del público en general, al que cada vez le fue más difícil acercarse a las nuevas

formas del saber. Algunos pensadores de la Ilustración, llegaron a considerar

que en el desarrollo de las artes y las ciencias se podría incluso dominar todas

las fuerzas de la naturaleza, además del progreso moral, la estructura del

mundo y del yo, llegando a la extravagante idea del dominio y la racionalidad

de la felicidad humana (Habermas, 1998:28).

El proyecto moderno, no sólo fracasó por la visión lineal y quizás un poco

arrogante de la realidad, sino por su afán en parcelar el conocimiento,

haciéndolo cada vez más lejano a las posibilidades de integración que

necesitaba para conseguir resultados que se acercaran efectivamente a la

realidad de estudio y de la cual, el hombre no podía seguir siendo un agente

externo y superior.

La naturaleza, dentro de la lógica de la modernidad, no pasó de ser más que

un objeto aislado de estudio, que podría ser medible mediante fórmulas y

representable en planos, es decir, lo natural como meta de conocimiento.

La división del conocimiento no significó solamente la bifurcación entre

ciencia y ética; también desde tiempos de Platón, significó la separación

entre hombre y naturaleza, al considerar éste, que es el hombre quien piensa

y es él quien puede influir en la tierra y de ninguna manera al contrario. La

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

143

modernidad retomó dicha premisa y construyó, desde Descartes, todo el

escenario propicio para el estudio de la naturaleza a partir de la visión del

hombre como un ser superior a su entorno.

Desde Platón, el hombre había sido enaltecido por la razón y el espíritu, y con

Descartes la naturaleza había sido relegada a ser simplemente extensión;

pero es con la filosofía de Marx, que hombre y naturaleza encuentran relación

práctica por medio del trabajo, aunque para Marx no dejara de ser una forma

de relación instrumental y utilitarista (Ángel Maya, 2002:105).

Se reconoce entonces, que tanto hombre como naturaleza pertenecen

a un mismo sistema, que uno hace parte de la otra y por ende, no existe

superioridad del hombre que le permita la explotación del medio natural

en la forma que se conoce hoy. Según Lyotard, citado por Iñaki Urdanibia

(1994: 45), con el final de la Segunda Guerra Mundial se percibe un cambio; la

carrera en el desarrollo de armas de todo tipo, la aplicación de la ciencia y la

tecnología para la destrucción de naciones, son las bases de la degradación

del hombre y del proyecto de la modernidad. Los ideales de la modernidad

son abiertamente violados... ideales que estipulaban que todo lo que se hacía

en materia de ciencia, de técnica, de arte y de libertades, estaba dirigido al

bienestar del hombre y definitivamente nunca, para su autodestrucción.

La modernidad fracasó en sus objetivos de ofrecer bienestar y libertad

para el hombre, y como respuesta, emergieron en el horizonte histórico

nuevas tendencias que pretenden abarcar distintas visiones del mundo.

Este cambio paradigmático sugiere una nueva época, llamada por algunos

autores, posmodernidad. La importancia de la ruptura posmoderna frente

a la modernidad es, en términos del presente artículo, la necesidad de

acercar al hombre a su entorno y reconocerlo como parte adicional de la

evolución de la vida. En este sentido, la Holonarquía Administrativa, es un

concepto que hace parte de la nueva visión que la posmodernidad sugiere,

proponiendo alternativas de descentralización de las estructuras jerárquicas,

como una nueva concepción de poder dentro de la jerarquía empresarial,

que aboga por una redistribución de éste en función de la redistribución de

las responsabilidades.

Postmodernidad: Una promesa de integración

En este caso, la posmodernidad, es el resultado de la reflexión del hombre,

ya que no designa en ningún sentido el reemplazo del proyecto moderno,

sino que sugiere un mayor acercamiento al ser humano, pero no enmarcado

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

144

Gómez, J.A.

en una ciencia, moral o arte universalizantes, si no, en el reconocimiento de

las particularidades propias de cada cultura (Mardones et al, 1994:28). Pero

este reconocimiento no significa una época mejor, es precisamente la crisis

de lo humano, lo que ha permitido dar lugar a la idea de posmodernidad.

Enpalabras de W. Benjamín,1 esta sociedad posmoderna cuyo ápice o utopía

realizada es, para Baudrillard, la sociedad norteamericana, se caracteriza por

…un aumento de la carencia de diálogo, crece la soledad de las

personas y muchas se describen sin relaciones humanas, a pesar

de estar entrelazadas de cables electrónicos y de vivir cada día

“en la masa” y como “la masa”. Si no queremos que el prototipo

de “sujeto débil” desemboque en un sujeto de estas características

norteamericanas (que ya existe entre nosotros), hay que cambiar “los

hábitos del corazón”, el comportamiento interhumano, y para ello hay

que dotar a la persona de sentido crítico, de orientación moral y de

visión patética de la historia. (Mardones et al, 1994:28).

El reconocimiento de las particularidades alimenta la idea posmoderna de

una ética particular, propia e individual; lo cual es para Lyotard (citado por

Urdanibia, 1994), el ideal de análisis para la comprensión de las diferentes

culturas, pero ese ideal, en criterio de Habermas (1998) puede ser peligroso

e incluso peor que los resultados originados por la modernidad en sentido

moral, pue se deben mantener principios éticos universales porque lo

contrario conllevaría a posibles autoritarismos, movimientos xenófobos y a la

exclusión como forma posmoderna de violencia. Los neoconservadores son,

para Habermas, los nuevos inquisidores de la cultura, que poseen cierto afán

sospechoso en hacer de sus pueblos ejemplos deambulantes de lo que debe

ser bueno o malo y creen poseer los argumentos para calificar o descalificar

a los otros e incluso a sus propios ciudadanos.

La ciencia por su parte, adquiere características diferentes a las establecidas

en la modernidad; el conocimiento, la técnica y la tecnología, empiezan a

estudiarse a partir de relaciones, es decir, ya no se pretende la fragmentación

científica como forma de dominio de la naturaleza, aunque todavía pareciera

que la ciencia sigue bajo el dominio del poder económico y político en contra

del bienestar del hombre. La ciencia se encuentra en una época de conflicto,

de autorreflexión y de una nueva construcción, pues no tiene sentido una

ciencia que no esté dirigida al hombre.

1Estas aseveraciones de Benjamin fueron originalmente registradas en un estudio realizado por R. Bellah y sus

colaboradores en 1985 y que han sido recogidos y difundidos en el medio académico hispanoparlante por José María

Mardones en su trabajo sobre la presencia del neoconservadurismo en la postmodernidad.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

145

Los “metarrelatos” a los que se refiere la condición posmoderna, son aquellos

que han marcado la modernidad: emancipación progresiva de la razón y de la

libertad, emancipación progresiva y catastrófica del trabajo, enriquecimiento

de toda la humanidad a través del progreso de la tecnología capitalista; e

incluso el cristianismo, si se le cuenta dentro de la modernidad, y su forma de

salvación por medio de la conversión de las almas a través del relato cristiano

del amor mártir.

Las críticas que se establecieron hacia los años 60 en contra del racionalismo

exacerbado y la dependencia del mundo empresarial, dieron partida a la

era posmoderna. Comenzaron a abogar por un pensamiento nostálgico y

de recuperación arqueológica y morfológica, en un intento por superar el

agotamiento de los modelos culturales provenientes de la tradición moderna

y vanguardista, correspondientes al apogeo de la sociedad industrial, y

de plantear fórmulas culturales aptas para las sociedades tecnológicas

avanzadas. Estas formulas, pasan por esfuerzos teóricos de integración vital

entre técnica, ciencia, economía, sociedad, y ambiente.

Algunos aportes desarrollados en el proyecto posmoderno, tienen que ver con

los propuestos por la ética ambiental, la ecología profunda, y el ecofeminismo,

los cuales serán abordados en líneas posteriores y brindarán bases para

la comprensión de las nuevas formas de asumir las relaciones jerárquicas

empresariales. En este sentido, la posmodernidad ha logrado plantear la

discusión sobre el papel particular de las organizaciones económicas y el

impacto de sus decisiones en el ámbito personal de sus colaboradores,

y a su vez, en la forma que las decisiones de éstos últimos pueden afectar

determinantemente el futuro de una empresa y de su sociedad.

Ética Ambiental. Bases para la comprensión de los caminos

adecuados

Como resultado de la visión ética de la modernidad, el hombre encontró

la posibilidad de explotar la naturaleza hasta su máximo nivel, obviamente

como resultado de siglos de positivismo científico, que vio en la naturaleza

un medio de experimentación y representación y no un nicho, casa o hábitat.

La idea de superioridad humana que se da desde Platón y que es reforzada

por Kant y alimentada por Descartes desde la ciencia, permitió al hombre

situarse por encima de su entorno, con el fin de manipularlo, controlarlo y

explotarlo para su propio “beneficio”; lo cual se convirtió en una amenaza

real para su supervivencia.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

146

Gómez, J.A.

La adaptación del ser humano a su medio natural y su consiguiente afán

de transformarlo a su conveniencia, es una de las grandes emergencias

evolutivas de la especie, que permitió la institucionalización de la sociedad

como dominadora del medio, con el fin de mantener la subsistencia del

hombre. Se podría decir que la explotación inicial de la naturaleza por el

hombre, es una consecuencia normal de la supervivencia humana, pero

dicha explotación expresada en niveles de multiplicación de la especie

comienza a ser problemática; ya no es válida la idea inicial de explotación por

supervivencia, pues el hombre hace mucho dejó de ser una especie irracional

y pasó a ser dueño de su libertad y por tanto, determinó su responsabilidad.

La ética kantiana, proviene de la libertad del hombre, pero no en el sentido

divino de una libertad obtenida por derecho propio, sino a través de las formas

sociales de adaptación, es decir, la libertad ética y política, no corresponden

a entidades trascendentales, sino a la relación del hombre con el medio, su

interacción y evolución. Para Kant, por ejemplo, el principio absoluto de la

verdad era un imperativo categórico sin posibilidad de ser transgredido. La

verdad debía decirse siempre, pues esto era la base de una sociedad justa;

no obstante, en Maquiavelo se encuentra que en ocasiones la mentira es

necesaria, en los casos en que el príncipe lo necesitara por el bien del reino.

Aunque tradicionalmente el hombre se ha considerado como un ego por

fuera de la naturaleza, esta idea empieza a cambiar y la visión de mundo que

parece estar germinando conlleva a una visión integradora, donde el hombre

hace parte de la naturaleza y no está por fuera o por encima de ella, como lo

ordena la tradición moderna. El enfoque integrador, derivado de la teoría de

sistemas y la cibernética, dirige la atención hacia las totalidades integradas,

de ahí que se empiece a hablar de nichos o relaciones y se trate de alejar

la visión reduccionista del mundo. Se trata pues, de establecer una visión

biocéntrica del mundo, en contraposición a la visión antropocéntrica que ha

dominado el pensamiento moderno (Noguera, 2004:47).

La ética ambiental, surge como emergencia de la naturaleza, si bien es

motivada por los daños que el hombre le ha impartido, también es cierto que

le corresponde al hombre, cambiar la visión elemental de la vida, donde las

relaciones de poder y dominio se encuentran presentes cada día y en todas

las formas de interacción humana, especialmente en las organizacionales.

El respeto, la solidaridad, la cooperación y el cuidado, son valores que deben

sustentarse bajo políticas serias de educación y administración organizacional,

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

147

tendientes al cambio que debe generarse en el ámbito familiar y empresarial,

en los cuales la idea de jerarquía está más acentuada y donde se desarrolla

la mentalidad dominadora que caracteriza la especie humana. El respeto por

el otro y la admiración que debe existir en la diferencia, como referente de

convivencia, son de gran importancia en el estudio de la ética ambiental, ya

que ésta converge con la ética de la alteridad, en todos los escenarios de la vida

natural. La naturaleza está llena de diferencias y aun así todos sus miembros,

exceptuando al hombre, han sabido convivir y compartir durante siglos y

milenios, protegiéndose y aceptándose a los cambios (Noguera, 2004: 87).

El pretendido ideal de cuidar lo natural, está contribuyendo esencialmente al

cambio cultural que la ética ambiental propone; los conceptos de solidaridad

y cooperación propios de esta ética, rompen drásticamente con el concepto

de jerarquía clásica que predomina en muchas escenarios de la vida familiar,

social y obviamente, organizacional.

Algunas corrientes filosóficas actuales han pretendido, desde distintas

nociones, categorizar los caminos a seguir en el cambio paradigmático

en gestación. Si bien, no se pretende explicar cada corriente, se considera

importante al menos referenciar parte de ellas, con el fin de revisar ese

diálogo de saberes y perspectivas ambientales, que configuran una respuesta

singular a una problemática general que abarca a todos los seres vivos y

específicamente las estructuras de poder organizacional, tan fuertemente

arraigadas en el hombre.

Ecología Profunda o Ecosofía

El término “Ecología Profunda” fue establecido por Arne Naess (1912 - 2009),

como resultado de la integración entre diversas concepciones del mundo

que empezaban a germinar y que él con gran ingenio y sensibilidad, logró

reunir mediante una visión integradora. En esta teoría, Naess propone:

1. El rechazo de que el ser humano es sólo un organismo en el ambiente,

sino establecer la imagen de relación total integrada.

2. La igualdad biocéntrica, todas las cosas naturales, los ecosistemas, la

vida, los paisajes, los suelos, montañas, etc., todos tienen un derecho

intrínseco a existir.

3. La autorrealización y la diversidad de formas, sean organismos,

comunidades, ecosistemas, paisajes, etc., o en el ámbito humano: los

derechos humanos, formas de vida, culturas, igualdad de sexos, lucha

contra invasiones y dominaciones de tipo cultural, económica y militar, etc.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

148

Gómez, J.A.

En“La Trama de la vida”(Capra, 1998), se puede entender la ecología profunda

en conflicto formal con la ecología tradicional o ecología superficial, la cual es

antropocéntrica, donde priman los intereses del hombre sobre los intereses

de la naturaleza, en diferencia total con la ecología profunda, la cual percibe

al mundo como una interconexión de fenómenos independientes, pero

fuertemente ligados entre sí; en la ecología profunda el hombre deja de ser

el centro del mundo para pasar a ser un hebra más de la trama de la vida

(Capra, 1998: 29)

El Ecofeminismo

Su origen se da a finales de los setenta, casi una década después de los

primeros avances teóricos de la ecología profunda y los primeros escritos

sobre ambientalismo. El término fue acuñado por Francoise d’Eaubonne, en

1974, quien pretendía llamar la atención sobre el potencial de las mujeres en

la búsqueda y propuesta de soluciones a los problemas ambientales, desde

una perspectiva feminista que modificara la relación entre el hombre y la

mujer.

Dicha propuesta designaba como forma de defensa, tanto de la naturaleza

como del género femenino, la capacidad de promover soluciones viables

a la problemática originada por la explotación de la naturaleza y la

aparente deshumanización del hombre, bajo perspectivas de cuidado,

tolerancia, respeto y amor, como características propias de la feminidad.

Si bien el ecofeminismo no pretende plantear la discusión en términos de

género, es claro que la sociedad patriarcal ha fomentado características

contraproducentes en aras de la supervivencia del planeta y que las

características propias de lo femenino han quedado rezagadas aún siendo

parte constitutivas del hombre y la mujer (Hegel, citado por Bel Bravo,

1999:15).

La Ecología Profunda y el Ecofeminismo, son teorías tendientes a la

generación de una nueva visión del mundo que está germinando y que

empieza a brindar sustento filosófico al devenir de la ciencia, del hombre

y la naturaleza. Ambas teorías rompen con el esquema tradicional de lo

jerárquico dentro de cualquier organización, la primera hace una invitación

a establecer una imagen integrada de la realidad, percibiendo al mundo

como un organismo vivo en permanente interrelación de sus componentes,

y la segunda, elabora un hermoso acercamiento del hombre y la mujer bajo

características feministas, que ayudan a resolver de buen modo, la percepción

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

149

lineal del mundo impuesta por la modernidad bajo las conflictivas premisas

patriarcales.

Los postulados anteriores, son perfectamente amigables con la realidad

organizacional, y brindan importantes aportes en la construcción de la

propuesta que se pretende plantear. Pero involucrar estas visiones del

mundo, requiere de nuevas visiones en la empresa, las cuales buscan integrar

a los empleados con los objetivos empresariales, y éstos a su vez, deben estar

relacionados con las necesidades de los colaboradores y sobre todo, con el

medio natural. Se deja a consideración de los posibles lectores, el concepto

de “Holonarquía Administrativa”, el cual busca subvertir el sentido piramidal,

lineal y utilitarista de la jerarquía moderna, frente al sentido integrador,

cooperador y solidario que debe existir en cualquier relación empresarial

actual, con el fin de cuidar al planeta y a todos sus habitantes desde una

cosmovisión ambiental.

La Holonarquía Administrativa: cooperación, solidaridad y cuidado

como categorías axiológicas en las relaciones organizacionales y

ambientales.

La Holonarquía,2 posee características propias de una jerarquía, pero

corresponde a una categoría dual, es decir, es parte y es todo. Una de las

definiciones clásicas del concepto de jerarquía que se ha materializado en

el ámbito organizacional, es el de la clasificación de funciones, dignidades o

poderes en un grupo social, de acuerdo con una relación de subordinación y

de importancia respectiva: jerarquía administrativa, militar, eclesiástica, etc.

Esta definición, aunque simple y quizás demasiado obvia, es precisamente a

la que se hace referencia en este trabajo, como criterio conceptual, pero que

debe ser superada y ampliada al nuevo concepto: Holonarquía Administrativa.

Las jerarquías se encuentran presentes desde el inicio de la civilización

humana; cuando el hombre tomó conciencia de pertenecer a una colectividad,

empezó a otorgar a unos el poder de decisión y a otros la consecuencia

lógica de la acción obediente (George, 1974: 2). En las primeras civilizaciones

se dio vital importancia a las ideas de los ancianos, por ser admirados

como sobrevivientes a las difíciles condiciones naturales a las que se vieron

2La holonarquía administrativa se asume como una jerarquía de los holones. La noción de holón fue incorporada en el

lenguaje académico por Arthur Koestler a través de su libro “El Espíritu de la Bóveda”, para referirse a un sistema o fenómeno

cuya esencia es una totalidad que a su vez es una parte constitutiva de otro sistema o fenómeno mayor. En esa perspectiva,

cada sistema puede considerarse un holón, bien sea un planeta o una entidad subatómica y se entiende que cada parte

influye en el todo de la misma manera que ese todo ejerce influencia en sus partes.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

150

Gómez, J.A.

expuestos. Posteriormente la jerarquización se dio por estructuras de poder

violentas, la fuerza como mecanismo de intimidación terminó por generar

civilizaciones fuertemente estructuradas y débilmente toleradas. Y luego, con

la aparición de las industrias manufactureras, las jerarquías evolucionaron al

ámbito del poder económico, con lo cual la riqueza y las condiciones sociales

erigían una nueva jerarquización del hombre. Los trabajos de Taylor, Fayol y

posteriormente Weber, apuntan a una idea de jerarquía necesaria para los

objetivos racionales de reproducción material y económica de los bienes

naturales de producción, sin la cual el control, el orden y la supervisión no

serían posibles dentro de la estructura empresarial.

Sin más objetivos que la consolidación económica y empresarial, la

organización actual, deteriora las relaciones existentes entre los diferentes

niveles jerárquicos, tergiversa la comunicación, ordena sin juicios adecuados

de valor, y sobre todo, olvida la tremenda complejidad que existe en su

interior y sin la cual simplemente dejaría de existir. Lo ético dentro de las

relaciones jerárquicas, se considera aún poco estudiado, la cooperación, la

solidaridad y el cuidado, surgen inicialmente como eslabones perdidos en

ese entramado de convivencia jerárquica y que hasta hoy no trascienden la

frontera de la ética descriptiva e incluso normativa (Aktouf, 2001:27).

La ecología profunda propone mirar la organización como un ser vivo de

forma holística y como emergencia de la naturaleza, cuyos procesos de

comunicación deben ser complejos y no lineales; es decir, que van en todos

los sentidos, recuperando de esta forma la integralidad, pues todo lo que se

hace dentro de ella implica la transformación de alguna parte de la naturaleza,

donde se construyen relaciones de ayuda mutua y de cooperación. En este

sentido, la jerarquía tradicional empieza a deteriorarse y se inicia la necesaria

transición hacia una Holonarquía Administrativa propia de la complejidad de

las organizaciones vivas.

Una ética ambiental, aplicada a las jerarquías de una organización

empresarial, debe contemplar la posibilidad del diálogo de iguales, es decir,

las jerarquías como escenarios necesarios para el orden, pero las relaciones

como escenarios de cooperación, solidaridad, cuidado y de integración de

ideas y prácticas en aras del desarrollo organizacional. La visión integral de

la organización como resultado emergente de la naturaleza, debe contribuir

a desviar la atención de los vínculos de poder, hacia premisas de cooperación

y comunicación real y efectiva. Para tal efecto, los holones (para este caso,

empleados, propietarios, clientes, proveedores, Estado), al ser en sí mismos

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

151

un todo, pero a la vez formar parte de un todo superior, son una alternativa

compleja de comprensión organizacional, es decir, los holones como niveles

jerárquicos básicos, poseen características propias de una totalidad particular,

pero sus emergencias los hacen partícipes de una totalidad superior, la

organización. Y es allí, donde las relaciones entre holones, así sean de niveles

superiores, empiezan a presentar similitudes, lo que los iguala, al menos en

términos de participación, es decir, es tan importante un holón del nivel

básico como uno de un nivel general, pues ambos se complementan a favor

de una totalidad superior que se sustenta en la noción de responsabilidad

por el equilibrio y desarrollo de la organización.

La solidaridad, junto con la cooperación y el cuidado, forman un cuerpo

sólido en las relaciones jerárquicas de una empresa. Una de estas

características es dependiente de las otras dos y no pueden practicarse por

separado, y esto permite la unidad en los objetivos y la satisfacción de las

necesidades. La Holonarquía Administrativa, depende de estos valores para

su funcionamiento; si existen grupos de interés particular que estén en contra

de la dinámica propuesta por la holonarquía, el sistema lo siente y mediante

la autoafirmación de los demás holones, el grupo particular reacciona, bien

sea cambiando nuevamente los valores desarrollados por el sistema o bien,

siendo retirados por estar contraviniendo dichos valores que se consideran

válidos.

Las palabras de Ragno son elocuentes, “…asistimos a la generación de

nuevas formas organizativas, producto más de nuestro cambio de visión que

de cambios materiales y estructurales; somos parte de una era que pone

el énfasis en las relaciones que unifican y no en las partes que dividen. Las

personas son, en los nuevos mapas organizacionales, el centro de la dinámica

empresarial, capaces de desarrollar las nuevas competencias de tornar a

la empresa, no sólo más humana, eficiente y productiva, sino también de

integrarla al desarrollo de la sociedad en su conjunto” (2002: 26).

La Holonarquía Administrativa, pertenece al campo de la ética ambiental

reflejada en la organización y no podría ser de otra forma, porque ésta sólo es

posible mediante acuerdos de cooperación que permitan a la organización

enfrentarse sólidamente a los cambios del entorno. Cooperación y cuidado,

en los términos complejos del ambientalismo contemporáneo, reúne a todos

y a todo en el centro de su estudio, sin escisiones ni privilegios.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

152

Gómez, J.A.

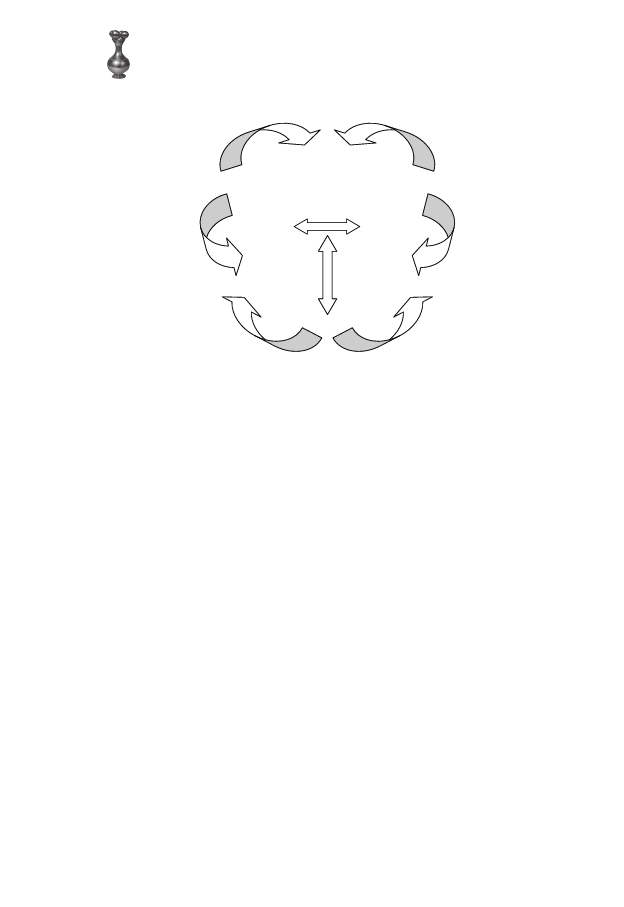

Cooperación

Cuidado

Solidaridad

Empleados

Solidaridad

Cuidado

Cooperación

Organización

Entorno: Naturaleza, Clientes, Proveedores, Estado

Los valores propios de la Holonarquia Administrativa, sólo se pueden

entender en términos de bucles de retroalimentación. Dichos valores se

entregan al exterior mediante formas amables de producción, administración

y atención y se reciben del entorno en forma de cooperación empresarial,

solicitud del servicio o del bien y trato justo. Con la cooperación, el cuidado y

la solidaridad, se inicia el camino del cambio hacia prácticas administrativas

más amables y formas organizacionales más capaces de enfrentar el reto

empresarial y ambiental actual.

Conclusiones

La visión lineal del mundo, propia de la Modernidad, condujo a que el

hombre viera en la naturaleza una extensión más del sistema de producción

y se aprovisionara de ella en los términos problemáticos que se conocen

hoy. Dentro de la organización, sucedió algo similar con los empleados,

los cuales son reducidos a “máquinas” productivas, y puestos a merced de

la racionalidad económica lineal, que ignora las necesidades propias de los

empleados y del medio natural.

La jerarquía tradicional es rígida y unidireccional, mientras que la Holonarquía

Administrativa es flexible y dual. Esto significa que percibe el interior de la

organización como un sistema abierto al cambio, capaz de aprender y de

generar emergencias, las cuales impactan tanto el medio interno como el

externo y son originadas, en algunos casos por holones de niveles básicos,

quienes mediante su carácter autoafirmante innovan, crean y elaboran

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

153

soluciones a situaciones que antes correspondían a otros niveles de la

organización.

La solidaridad, el cuidado y la cooperación dependen unos de otros, y solo

son posibles en multidirecciones; sin estas características, al sistema lo afecta

la entropía y el organismo reacciona mediante el carácter autoafirmante

del holón, el cual genera cambios y adapta nuevamente a la organización.

En el concepto de Holón, existe claramente una fuerte tendencia al

sometimiento de éste a las exigencias de la unidad mayor, pero también, y

de manera opuesta y complementaria, tiene la posibilidad de autoafirmarse

con el fin de mantener su autonomía individual. Este concepto es de suma

importancia ya que no existe dentro de la jerarquía tradicional y contribuye

considerablemente al cambio paradigmático que se está gestando en las

organizaciones.

Bibliografía

• AKTOUF, Omar. (2001). Administración: Entre Tradición y Renovación.

Santiago de Cali: Universidad del Valle.

• ANGEL MAYA, Augusto. (2001). La Razón de la Vida. Estudios de Ética

y Filosofía Ambiental. Los Presocráticos – Una Perspectiva Ambiental.

Cuaderno de Epistemología Ambiental. Universidad Nacional de

Colombia sede Manizales. Manizales: Instituto de Estudios Ambientales

– IDEA.

• ANGEL MAYA., Augusto. (2001). Cuaderno de Epistemología Ambiental IV.

Estudios de Ética y Filosofía Ambiental. Manizales: Universidad Nacional

de Colombia sede Manizales, Instituto de Estudios Ambientales –IDEA.

• ANGEL MAYA., Augusto. (2004). La Razón del Vida, Tomo XI. El Enigma

de Parménides. Manizales: Universidad Nacional de Colombia sede

Manizales.

• ANGEL MAYA., Augusto. (1996). El reto de la vida. Manizales: Dupligráficas

Ltda.

• ANGEL MAYA., Augusto. (2002). El Retorno de Icaro. La Razón de la Vida.

Muerte y Vida de la Filosofía. Una Propuesta Ambiental. Bogotá: PNUMA-

ASOCARS – IDEA- UNDP.

• ARANGO, Wilfer Ignacio. (2004). Perspectiva Compleja, Caótica y Viva

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

154

Gómez, J.A.

para las Organizaciones. La Jerarquía Compleja. Tesis de Grado. Magister

en Administración. Manizales: Universidad Nacional de Colombia sede

Manizales. Facultad de Ciencias y Administración.

• BEL BRAVO, Maria Antonia. (1999). Ecofeminismo: Un Reencuentro con

la Naturaleza. 1ª

• ed. Jaén: Universidad de Jaén.

• BOFF, Leonardo. (2001). Ética Planetaria desde el Gran Sur. Madrid: Trotta.

• CAPRA, Fritjof. (1992). El Punto Crucial. Buenos Aires: Troquel.

• CAPRA, Fritjof. (1999). La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.

• CAPRA, Fritjof. (2003). Las Conexiones Ocultas. Barcelona: Anagrama.

• DAVILA LADRON DE GUEVARA, Carlos. (1985) Teorías Organizacionales y

Administración. Bogotá: Editorial Interamericana.

• GEORGE, Claude. (1974). Historia del Pensamiento Administrativo.

México: Prentice-Hall.

• GUERRA PALMERO, María José. (2004). “Ecofeminismo: la sostenibilidad

de la vida humana como problema.” En: Ética Ecológica. Propuesta para

una Reorientación. Montevideo: Nordan-Comunidad.

• HABERMAS, Jürgen. (1998). “La Modernidad, un Proyecto Incompleto”.

En: La Posmodernidad. Barcelona: Kairós.

• HÖFFE, Otfried. (1994). Diccionario de Ética. Barcelona: Ed. Crítica.

• JONAS, Hans. (1998). Pour una Éthique du Futur. Paris: Seuil.

• LEFF, Enrique. (2000). “Pensar la Complejidad Ambiental” En:

La Complejidad Ambiental. 1ª ed. México: PNUMA – Centro de

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades- Siglo XXI

editores.

• MARDONES, José María et al. (1994). “El Neo-Conservadurismo de los

Posmodernos”. En: En Torno a la Posmodernidad. Barcelona: Anthropos

Editorial del Hombre.

• MORA, Eduardo et al. (2004). “Una Ética Ambiental igualitarista y

compasiva” En: Ética Ecológica. Propuesta para una Reorientación.

Montevideo: Nordan-Comunidad.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

Holonarquía Administrativa

155

• MORIN, Edgar. (1990). Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona:

Gedisa.

• MORIN, Edgar. (2000). Tierra patria. Buenos Aires: Nueva Visión.

• MORIN, Edgar. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del

futuro. Bogotá: UNESCO-Ministerio de Educación Nacional.

• NIETZSCHE, Federico. (1984). Humano, demasiado Humano. Bogotá:

Editorial Edad.

• NOGUERA DE ECHEVERRI, Ana Patricia. (2004). El Reencantamiento del

Mundo. Manizales: Universidad Nacional de Colombia sede Manizales –

PNUMA- IDEA.

• OLARTE GRAJALES, Ana Carolina. (2006). “Perspectiva Ecofemenina de la

Dirección Empresarial: Una Visión Compleja”. Tesis de Grado. Magister en

Administración. Manizales, Universidad Nacional de Colombia.

• RAGNO, Luis. (2002). Nuevas Metáforas en Gestión de Organizaciones.

Mendoza: Universidad del Aconcagua. Facultad de Ciencias Sociales y

Administrativas. Área de Desarrollo Editorial e Investigaciones Aplicadas.

• ROLDAN, Jairo et al. (2002) “Complementariedad: Física, Ciencia y

Conocimiento”, Documento sometido a publicación. Santiago de Cali:

Universidad del Valle.

• URDANIBIA, Iñaki et al. (1994). “Lo Narrativo en la Posmodernidad”. En:

En Torno a la Posmodernidad. 1ª ed. Barcelona: Anthropos Editorial del

Hombre.

• VALDES, Luigi. (1995). Conocimiento es Futuro. México: Centro de

Aprendizaje Organizacional.

• VATTIMO, Gianni et al. (1994). “Posmodernidad: ¿Una Sociedad

Transparente? En: En Torno a la Posmodernidad. 1ª ed. Barcelona:

Anthropos Editorial del Hombre.

• WEBER, Max. (1944). Economía y Sociedad. Esbozo de sociología

comprensiva. 1ª ed. esp. México: Fondo de Cultura Económica.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156

156

Gómez, J.A.

Convertido en ícono universal de la cultura colombiana gracias a

la expansión del género musical vallenato, el sombrero “vueltiao”

fue originalmente una prenda típica de los indígenas zenú y de los

campesinos de la región sabanera del Caribe colombiano. Tejido a

mano con hojas de una palma llamada cañaflecha, en su elaboración

se requiere aplicar un complejo cálculo de tiras y cruces para lograr el

afamado diseño de este sombrero que es hoy, por Ley de la República,

un Símbolo Cultural de la Nación.

Teuken Bidikay Nº 03 (Argentina, Colombia, Méjico) 2012: 139 - 156