UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E

SECRETARIADO EXECUTIVO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA

EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

A INFLUÊNCIA DE ASPECTOS RELATIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE

SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

FORTALEZA

2012

EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

A INFLUÊNCIA DE ASPECTOS RELATIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE

SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

Dissertação submetida à Coordenação do Programa

de Pós-Graduação em Administração e

Controladoria-Acadêmico da Universidade Federal

do Ceará, como requisito parcial para obtenção do

grau de Mestre em Administração e Controladoria.

Área de concentração: Organizações, Estratégia

e Sustentabilidade.

Orientador: Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho.

FORTALEZA

2012

A31i

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

Universidade Federal do Ceará

Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade

Albuquerque Júnior, Edmilson Pinto de.

A influência de aspectos relativos à saúde e ao meio ambiente sobre a intenção de compra de

alimentos orgânicos / Edmilson Pinto de Albuquerque Júnior – 2012.

134 f.; il., enc.; 30 cm.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia,

Administração, Atuária e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração e

Controladoria, Fortaleza, 2012.

Área de Concentração: Organizações, estratégia e sustentabilidade.

Orientação: Prof. Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho.

1. Comportamento do consumidor 2. Alimentos naturais I. Título.

CDD 658.8343

EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

A INFLUÊNCIA DE ASPECTOS RELATIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE

SOBRE A INTENÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

Dissertação submetida à Coordenação do

Programa de Pós-Graduação em

Administração e Controladoria-Acadêmico da

Universidade Federal do Ceará como requisito

parcial para a obtenção do grau de Mestre em

Administração e Controladoria. Área de

concentração: Organizações, Estratégia e

Sustentabilidade.

Aprovada em: ____/____/_______.

BANCA EXAMINADORA

______________________________________________

Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho (Orientador)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

_______________________________________________

Prof. Dra. Sandra Maria dos Santos

Universidade Federal do Ceará (UFC)

______________________________________________

Prof. Dr. Áurio Lúcio Leocádio da Silva

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Para João Carlos Brasileiro de Albuquerque,

meu sobrinho, afilhado e parceiro.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho, a quem de fato eu teria que dedicar

uma página exclusiva de agradecimentos. O meu sincero obrigado por tudo.

À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Funcap, pela

bolsa de estudo concedida.

Ao Banco do Nordeste, pelo apoio à implementação desta pesquisa.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria da

Universidade Federal do Ceará, em especial aos extraordinários doutores Augusto Cézar de

Aquino Cabral e Sandra Maria dos Santos, pela rica experiência compartilhada em sala de

aula.

Aos professores que participaram das bancas, desde o projeto até a defesa final, e que

contribuíram para o aperfeiçoamento deste trabalho: Dr. Áurio Lúcio Leocádio da Silva,

Dra. Sandra Maria dos Santos, Dr. Hugo Osvaldo Acosta Reinaldo, Dr. Francisco José da

Costa e Dra. Márcia Dutra de Barcellos.

Agradeço do fundo do peito ao professor e colega Josimar Souza Costa, pela força e pela

inestimável e decisiva ajuda.

À Dra. Sílvia Maria Dias pela disposição em contribuir no início do processo do tratamento

dos dados.

Aos funcionários da secretaria do PPAC, Cleverland, Maruza, Marta, Ribamar e Ezilda pelo

suporte e simpatia dados ao longo do mestrado.

Ao Gilvan Oliveira, pelo apoio constante durante esse período.

Aos colegas Leonardo, Alexandra, Danilo, Sofia, Sylene, Anelise, Davi, Paulo, Allan, Ana

Rita (Aninha), Guipson, Jesuína e aos demais colegas do mestrado o meu obrigado pela

companhia, força e trocas nesse período. Agradeço em especial à Larissa Teixeira, Johnny

Herberthy e Bruno Chaves pelas parcerias nos trabalhos aprovados e pelo companheirismo.

A todos os que contribuíram na pesquisa de campo.

À minha irmã Luciana Brasileiro, pela presença e suportes de sempre.

Agradeço aos meus pais: Edmilson Pinto de Albuquerque e Marluce Brasileiro Albuquerque

(in memorian), por tudo o que veio e por tudo o que ainda virá.

Agradeço a Deus por tudo e por ter colocado as pessoas acima citadas no meu caminho.

RESUMO

As escolhas alimentares tornam-se mais significativas quando se leva em conta que estão

diretamente ligadas à saúde. De maneira similar, essas decisões já refletem também aspectos

de correção ambiental e tem-se demonstrado um crescente interesse na responsabilidade

ecológica por trás dos alimentos consumidos. Os alimentos orgânicos são propagados como

alimentos saudáveis e ecologicamente corretos, e tornou-se relevante investigar esses dois

construtos associados às intenções de compra de consumidores. Este estudo buscou

investigar de que maneira os aspectos relativos à consciência ambiental e à busca por saúde

influenciam as atitudes e intenções de compra do consumidor de alimentos orgânicos no

mercado cearense. Para tal fim, empreendeu-se uma pesquisa do tipo survey e testou-se por

intermédio da técnica de modelagem de equações estruturais (MEE) um modelo integrado no

intuito de verificar as relações entre os construtos relativos ao meio ambiente, à saúde e à

teoria do comportamento planejado, que analisa as atitudes e intenções dos consumidores. Os

resultados indicam haver uma influência positiva das motivações ligadas à saúde sobre as

atitudes em relação aos orgânicos, e destas nas intenções de compra desses alimentos.

Verificou-se ainda que os aspectos ligados à preocupação ambiental não influenciam as

intenções de compra de orgânicos no mercado pesquisado. Do ponto de vista gerencial, as

contribuições deste estudo residem na compreensão das variáveis determinantes do

comportamento de compra de um mercado em ascensão, o que sugere bases para o

desenvolvimento de estratégias, por parte dos agentes da cadeia produtiva, adequadas ao

mercado analisado.

Palavras-chave: alimentos orgânicos; comportamento do consumidor; teoria do

comportamento planejado.

ABSTRACT

Food choices become more meaningful when it is taken into account that they are directly

related to health. Likewise, these decisions already reflect aspects regarding environmental

correction and it has been demonstrated a growing interest in the ecological responsibility

behind consumed food. Organic food is considered healthy and environmentally friendly, then

becoming relevant the investigation about these two constructs associated to the shopping

intention of consumers. This study sought to investigate how the aspects related to the

environmental awareness and the pursuing of health influence the shopping attitudes and

intentions of organic food consumers in Ceará market. To this end, it was applied a survey

research type and an integrated model was tested by means of the technique known as

structural equation modeling (SEM) in order to observe the relations between the constructs

concerning the environment, the health and the theory of planned behavior, which analyze the

attitudes and intentions of consumers. The results indicate that there is a positive influence of

the motivations related to health on the attitudes towards organics, the same occurring to these

attitudes on the shopping intentions related to that type of food. Furthermore, it was observed

that the aspects regarding environmental concerns do not influence the shopping intentions of

organics in market under research. From a managerial point of view, the contributions from

this study reside in the comprehension of the determining variables of the shopping behavior

of an ascending market, what suggests basis to the development of strategies, by the agents of

the productive chain, adequate to the analyzed market.

Keywords: Organic food; consumer behavior; theory of planned behavior.

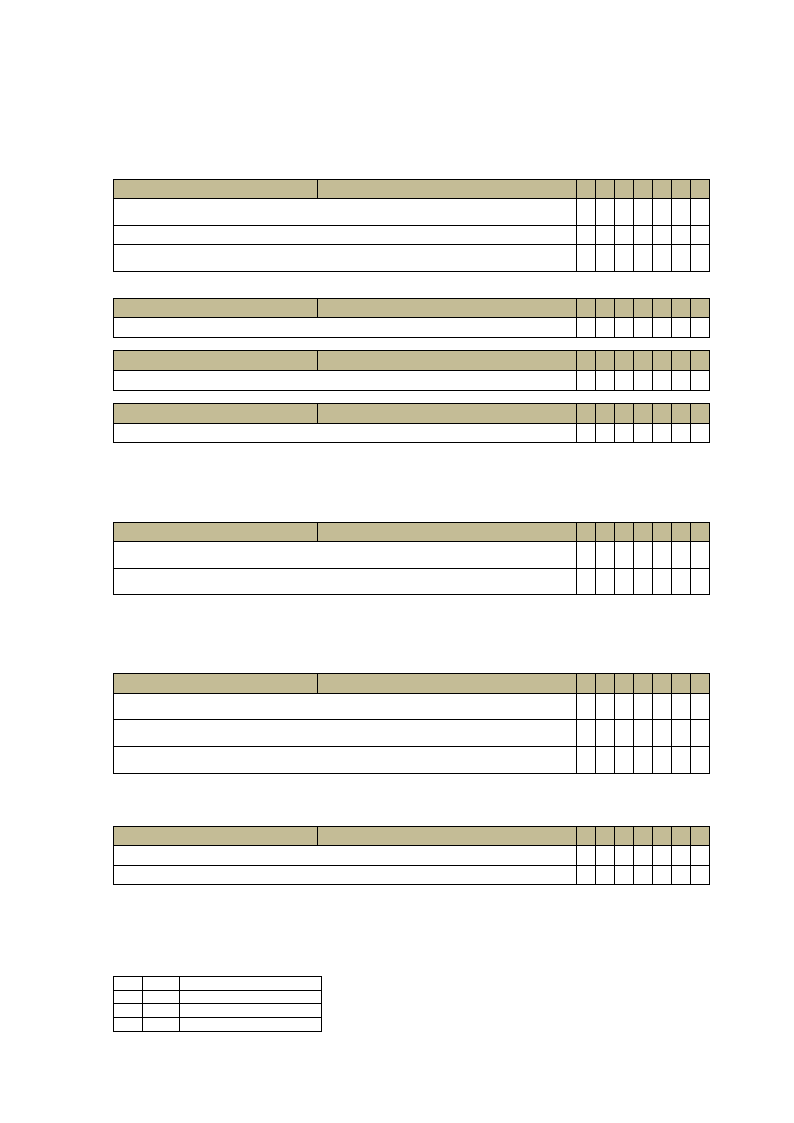

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

QUADROS

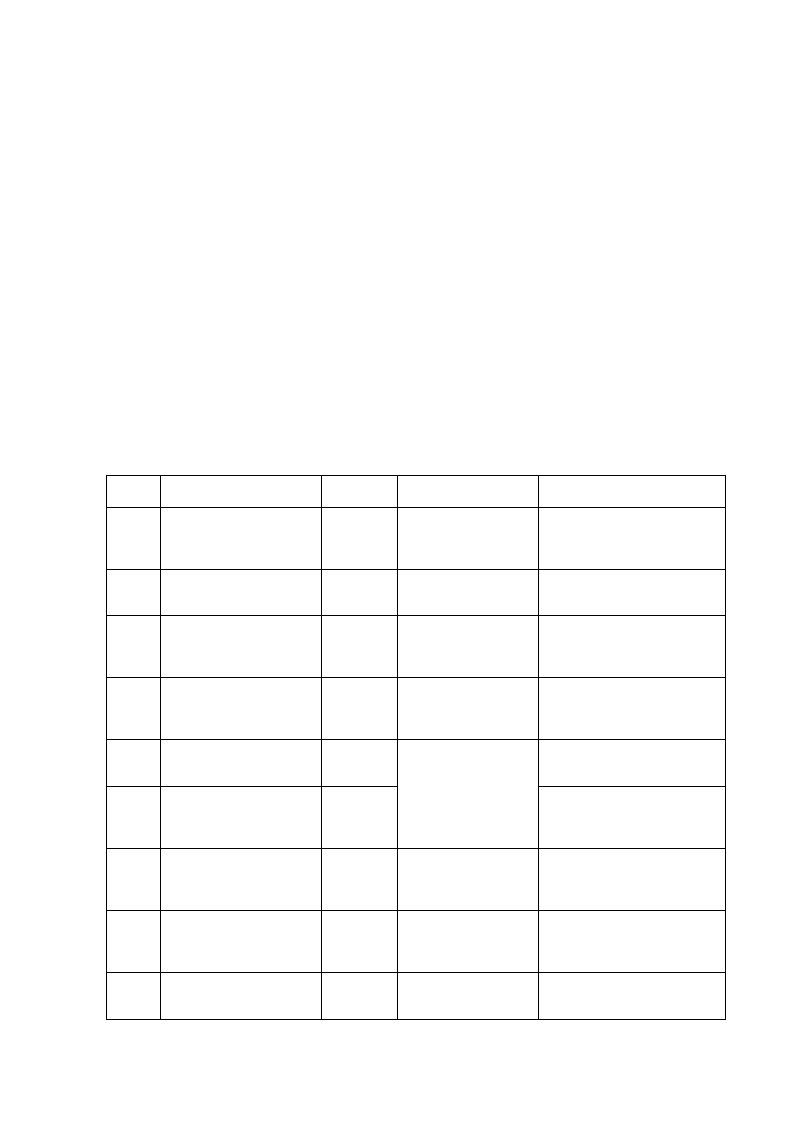

Quadro 1 – Proposta da amostragem para a pesquisa..................................................... 64

Quadro 2 – Resumo do instrumento de coleta............................................................... 66

Quadro 3 – Codificação dos construtos do instrumento de coleta................................

67

Quadro 4 – Codificação das variáveis observáveis de cada construto..........................

67

Quadro 5 – Bloco 1. Atitudes em relação ao meio ambiente.......................................... 68

Quadro 6 – Bloco 2. Motivações e crenças ligadas à saúde............................................ 69

Quadro 7 – Bloco 3. Atitudes em relação aos orgânicos................................................. 70

Quadro 8 – Bloco 4. Atitudes em relação à compra de orgânicos.................................. 70

Quadro 9 – Bloco 5. Normas subjetivas.......................................................................... 71

Quadro 10 – Bloco 6. Controle comportamental percebido............................................ 71

Quadro 11 – Bloco 7. Intenções Comportamentais........................................................ 71

Quadro 12 – Fatores extraídos e agrupados.................................................................... 85

Quadro 13 – Índices de adequabilidade de modelos...................................................... 91

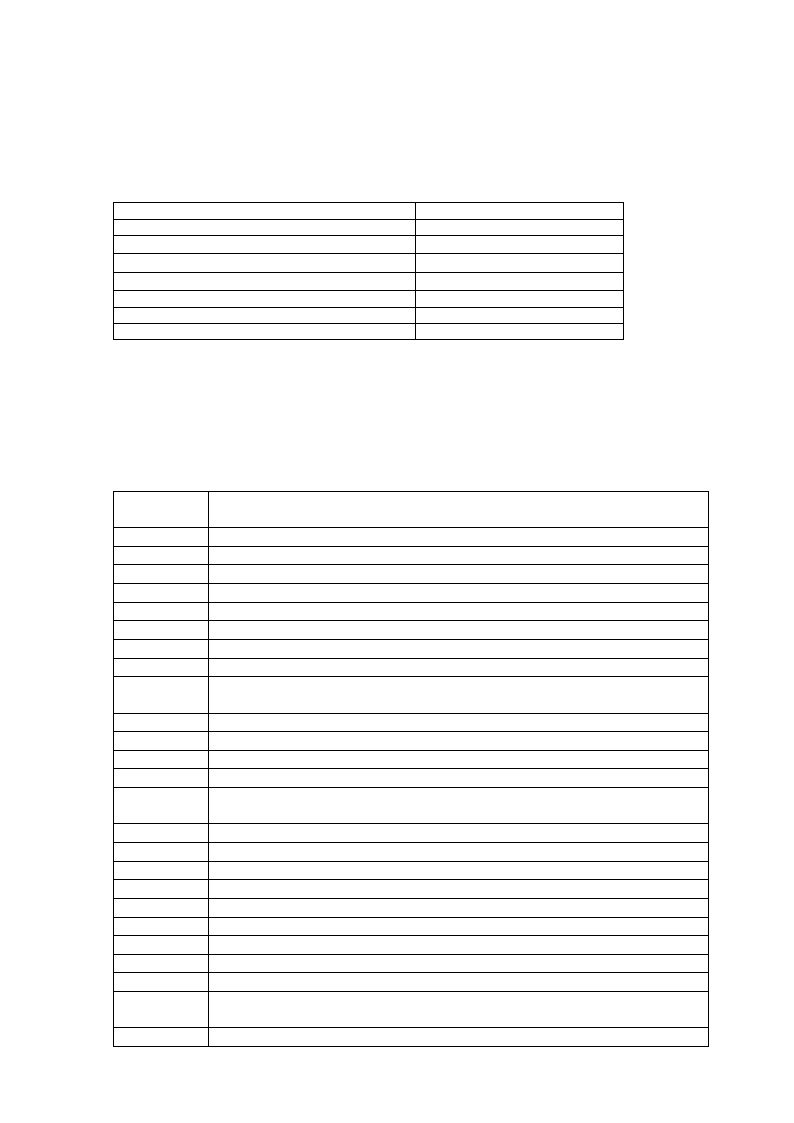

FIGURAS

Figura 1 – Atributos ecológicos do produto................................................................. 21

Figura 2 – Selo de certificação orgânica IBD.............................................................. 25

Figura 3 – Selo Produto Orgânico Brasil, do Sistema Brasileiro da Avaliação da

Conformidade Orgânica (SisOrg).............................................................. 27

Figura 4 – Áreas destinadas à agricultura orgânica no mundo, por continente, em

2009 (milhões de hectares)......................................................................... 28

Figura 5 – Selo único da certificação orgânica da União Européia............................. 32

Figura 6 – Relações entre crenças, sentimentos, atitude, intenção comportamental e

comportamento........................................................................................... 40

Figura 7 – Modelo da teoria da ação racional.............................................................. 43

Figura 8 – Teoria do comportamento planejado......................................................... 45

Figura 9 – Framework da pesquisa de Chen (2007) para análise de intenções de

compra de orgânicos................................................................................... 58

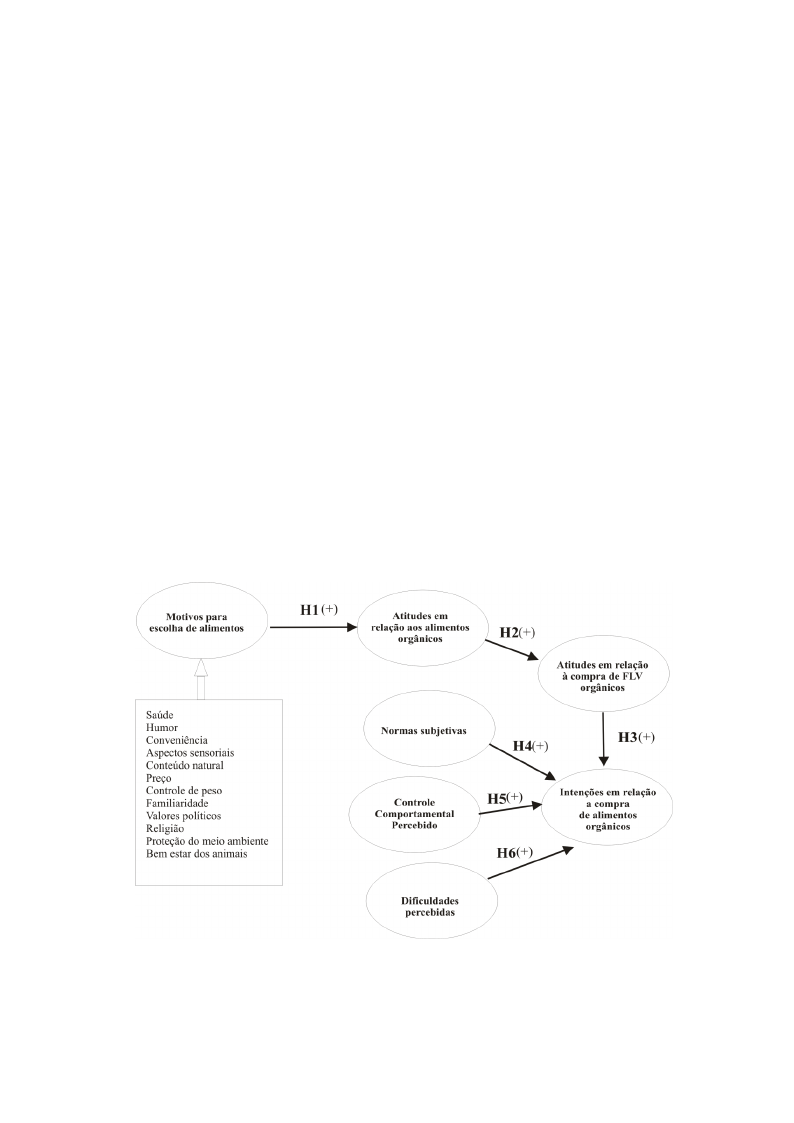

Figura 10 – Modelo conceitual e síntese do questionário da dissertação....................... 60

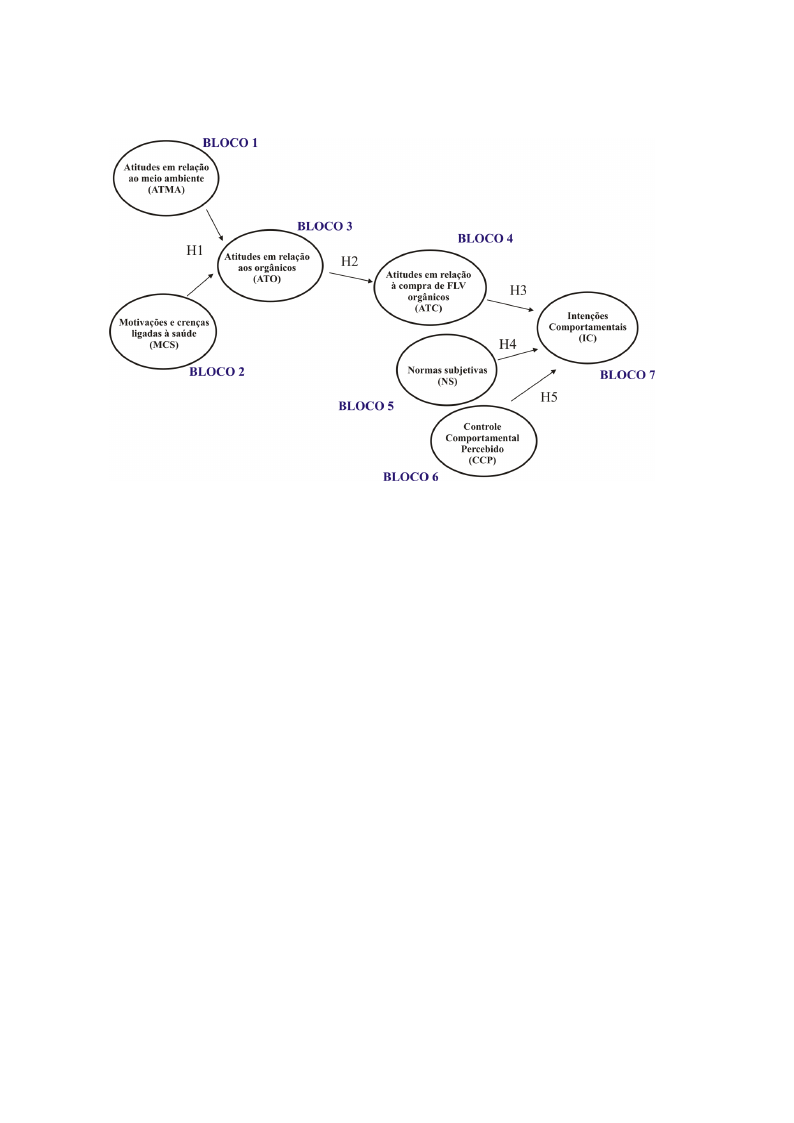

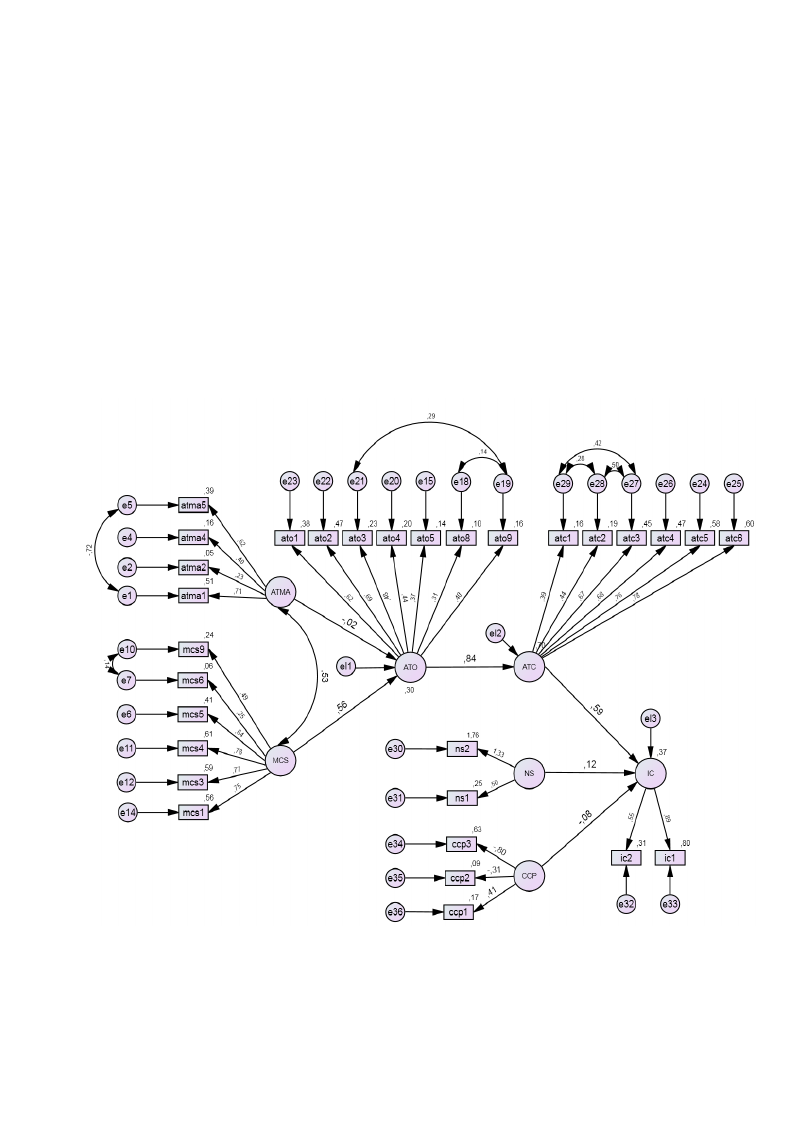

Figura 11 – Modelo conceitual inicialmente proposto................................................... 87

Figura 12 – Diagrama de caminhos do modelo 1 proposto............................................ 88

Figura 13 – Representação gráfica dos construtos ATMA e MCS................................ 93

Figura 14 – Representação gráfica do construto ATO................................................... 94

Figura 15 – Representação gráfica do construto ATC................................................... 96

Figura 16 – Representação gráfica do modelo 2............................................................ 99

Figura 17 – Representação gráfica do Modelo Final..................................................... 103

LISTA DE GRÁFICOS

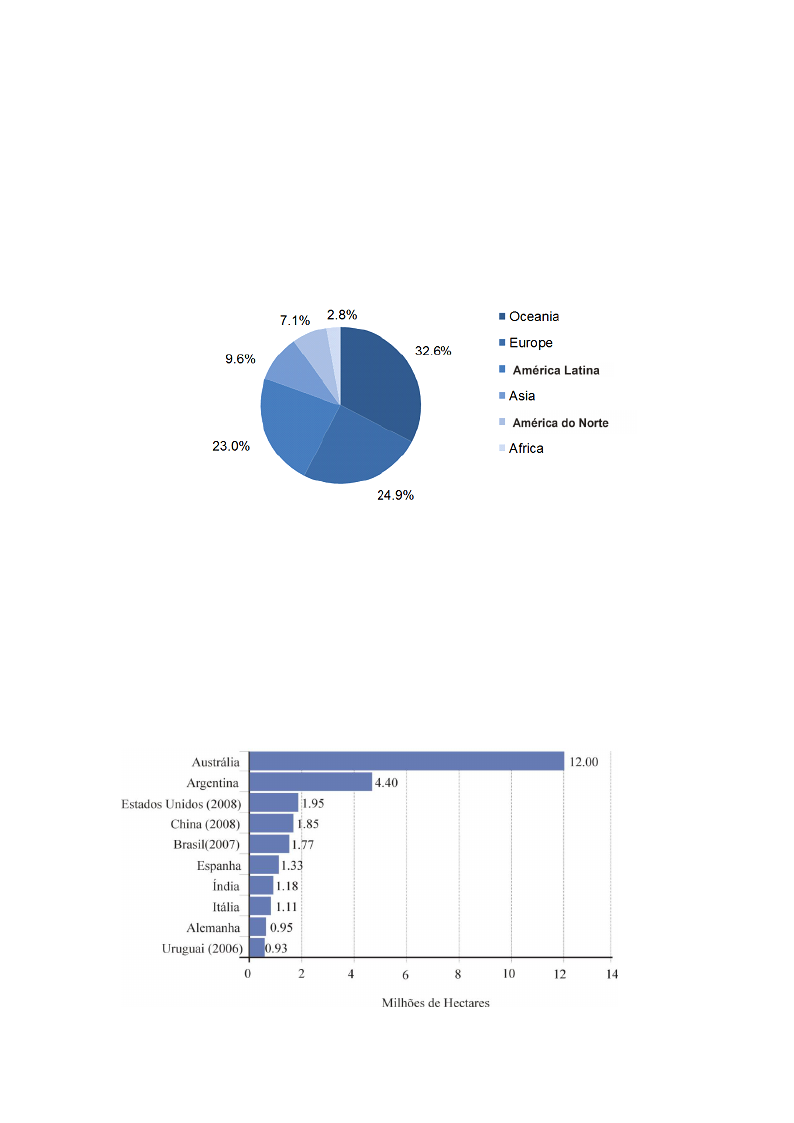

Gráfico 1 – Distribuição de terras agrícolas orgânicas por região em 2009.................. 29

Gráfico 2 – Os dez países com as maiores extensões de terra destinadas a agricultura

orgânica em 2009............................................................................................................ 29

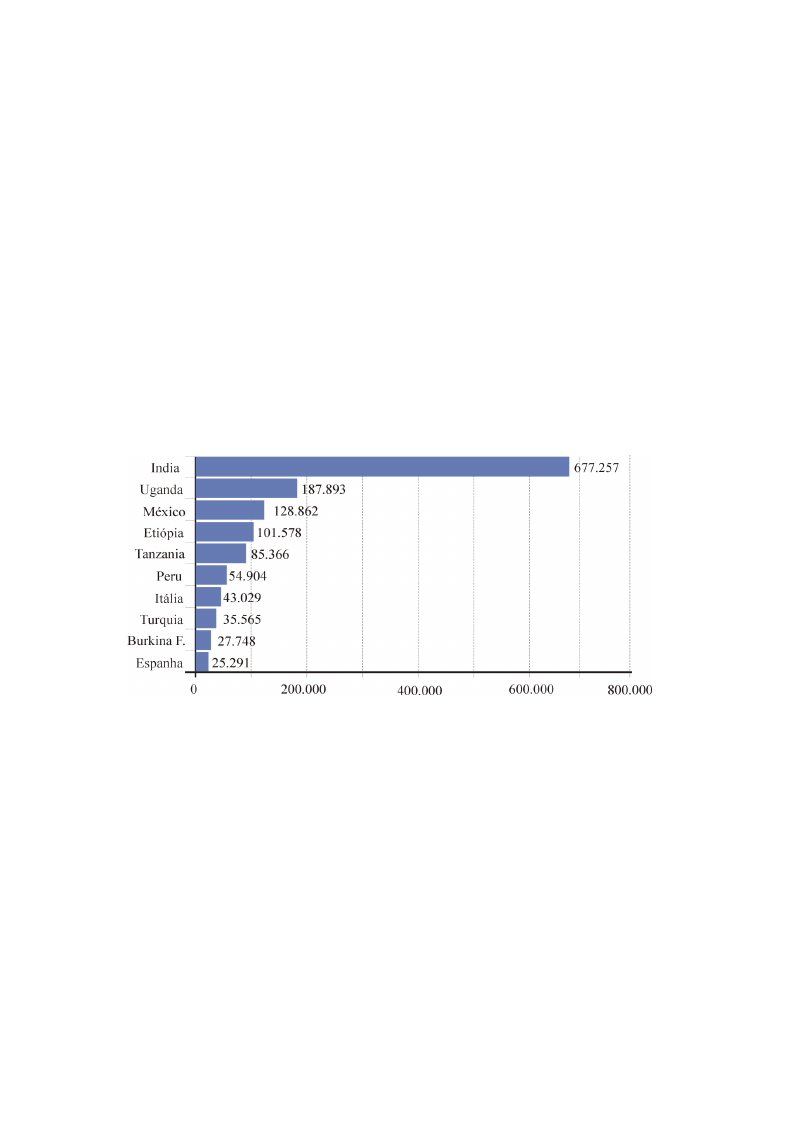

Gráfico 3 – Os países com maiores produtores de orgânicos no mundo, em 2009......... 30

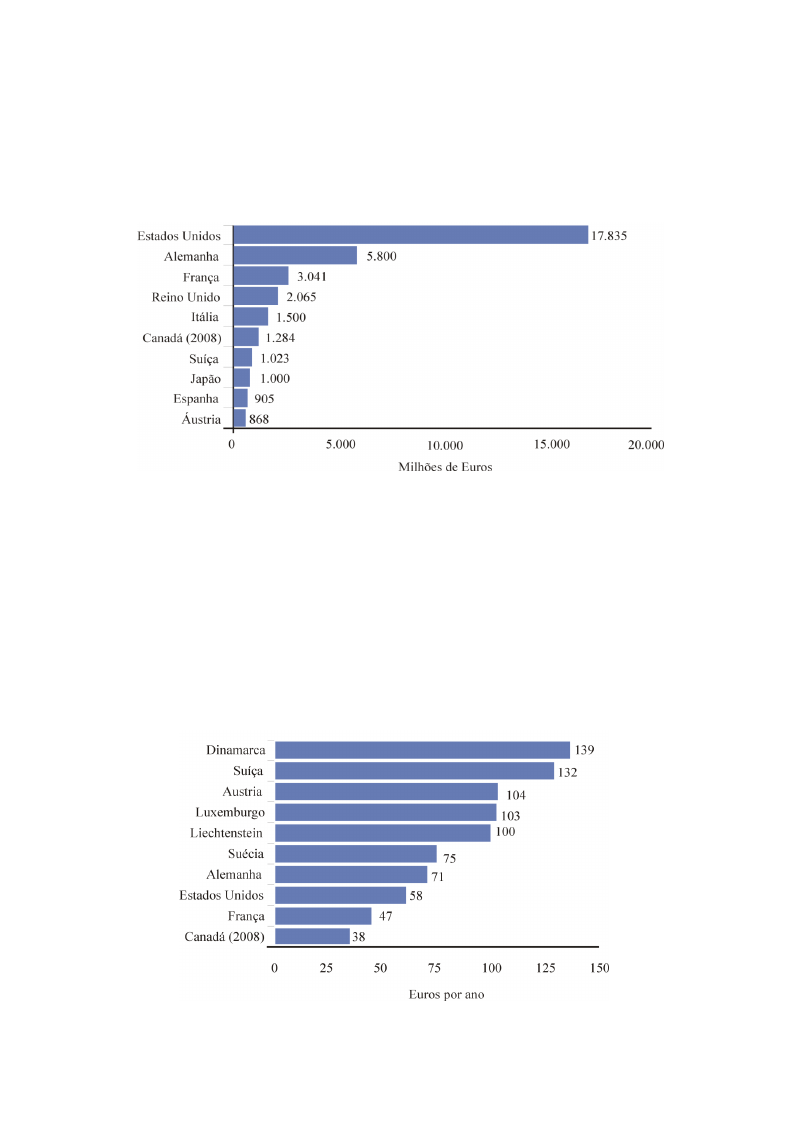

Gráfico 4 – Países com os maiores mercados domésticos, em 2009............................... 31

Gráfico 5 – Países com os maiores índices de consumo per capita anual, em 2009....... 31

Gráfico 6 – Frequencia de compra de FLV orgânicos.................................................... 77

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica da amostra............................................. 75

Tabela 2 - Local declarado de compra de orgânicos.................................................... 77

Tabela 3 - Estatística descritiva das variáveis componentes da TPB.......................... 79

Tabela 4 - Testes de adequação da amostra................................................................. 82

Tabela 5 - Adequação ao critério Kaiser de autovalor................................................. 83

Tabela 6 - Matriz de componente rotativa................................................................... 84

Tabela 7 - Índices de adequação do modelo original (modelo 1)................................ 91

Tabela 8 - Indices de adequação dos construtos ATMA e MCS................................. 93

Tabela 9 - Indices de adequação do contruto ATO...................................................... 95

Tabela 10 - Indices de adequação do construto ATC.................................................... 96

Tabela 11 - Confiabilidade dos construtos NS, CCP e IC............................................. 97

Tabela 12 - Medidas de ajustes dos construtos.............................................................. 98

Tabela 13 - Índices de adequação do modelo 2............................................................. 100

Tabela 14 - Pesos da regressão padronizados para o modelo 2..................................... 101

Tabela 15 - Índices de adequação do modelo final........................................................ 105

Tabela 16 - Pesos da regressão padronizados para o modelo final............................... 106

Tabela 17- Hipóteses da dissertação e resultados alcançados...................................... 107

Tabela 18 - Validade discriminante dos construtos...................................................... 108

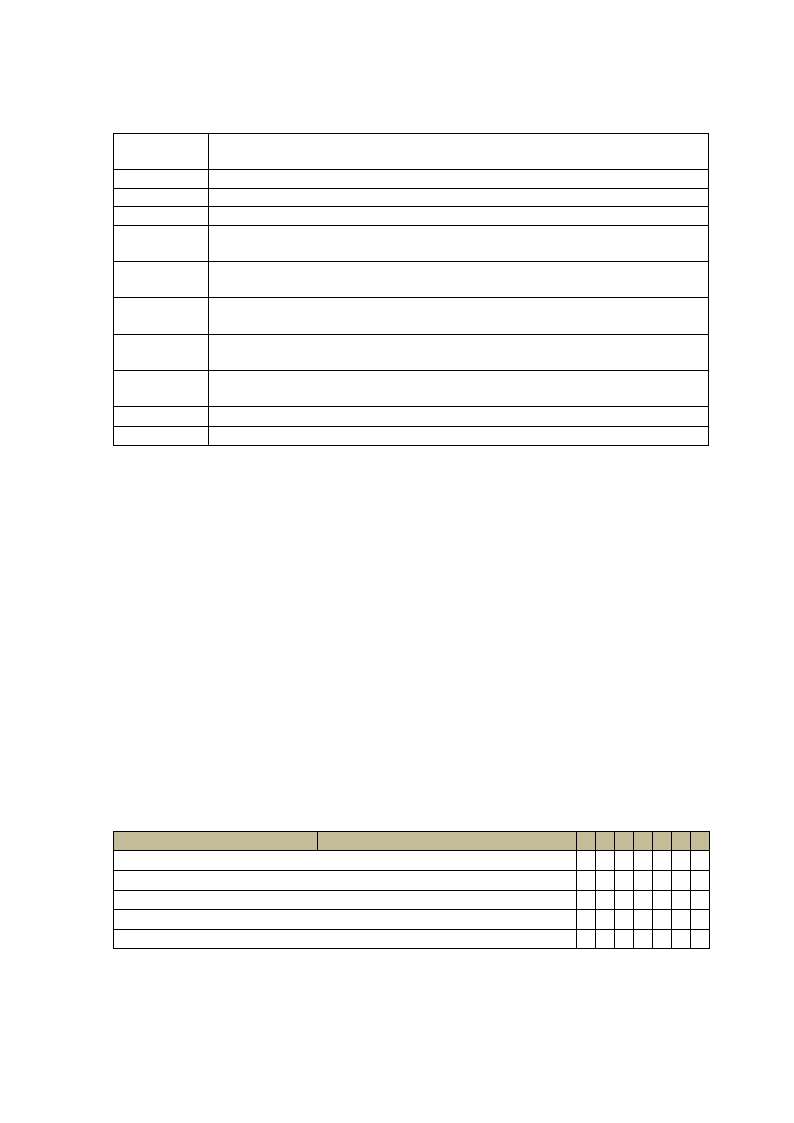

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO................................................................................................ 12

1.1 A Problemática da pesquisa............................................................................... 14

1.1.1 Pergunta da pesquisa......................................................................................... 15

1.2 Objetivos............................................................................................................. 15

1.2.1 Objetivo geral..................................................................................................... 15

1.2.2 Objetivos específicos.......................................................................................... 15

1.3 Justificativa do trabalho...................................................................................... 16

1.4 Aspectos metodológicos..................................................................................... 19

1.5 Estrutura da dissertação...................................................................................... 20

2

ALIMENTOS ORGÂNICOS.......................................................................... 21

2.1 Caracterização do sistema de agricultura orgânica............................................. 21

2.2 Certificação e garantia de qualidade................................................................... 24

2.2.1 Instrumentos para garantir a qualidade dos orgânicos..................................... 24

2.3 Orgânicos e mercado internacional.................................................................... 28

2.4 O Mercado brasileiro de orgânicos..................................................................... 33

2.5 O consumidor de alimentos orgânicos no Brasil................................................ 35

3

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E A TEORIA DO

COMPORTAMENTO PLANEJADO............................................................ 37

3.1 Comportamento do consumidor......................................................................... 37

3.2 Atitudes em comportamento do consumidor..................................................... 38

3.2.1 Formação das atitudes....................................................................................... 40

3.2.2 Modelos das atitudes.......................................................................................... 41

3.2.2.1 Modelos de atitudes com múltiplos atributos..................................................... 41

3.3 Teoria da ação racional (TRA).......................................................................... 42

3.4 Teoria do comportamento planejado (TPB)...................................................... 44

4

O CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS......................................... 48

4.1 Sustentabilidade ambiental e saúde ligados ao consumo de orgânicos.............. 49

4.2 Crenças acerca dos orgânicos............................................................................. 52

4.3 Normas subjetivas ligadas aos orgânicos........................................................... 53

4.4 Controle comportamental percebido ligado aos orgânicos................................. 56

4.5 Modelo conceitual da dissertação ...................................................................... 58

5

METODOLOGIA............................................................................................. 61

5.1 Caracterização da pesquisa................................................................................. 61

5.1.1 Quanto aos objetivos.......................................................................................... 61

5.1.1.1 Caracterização da fase exploratória do estudo................................................. 61

5.1.2 Quanto aos meios de Investigação..................................................................... 62

5.2 População e amostra.......................................................................................... 62

5.3 Coleta de dados................................................................................................... 64

5.3.1 Questionário........................................................................................................ 65

5.4 Tratamento e análise dos dados.......................................................................... 72

2

6

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS......................................... 75

6.1 Caracterização da amostra................................................................................. 75

6.2 Análise descritiva dos construtos...................................................................... 78

6.3 Análise fatorial exploratória dos construtos....................................................... 82

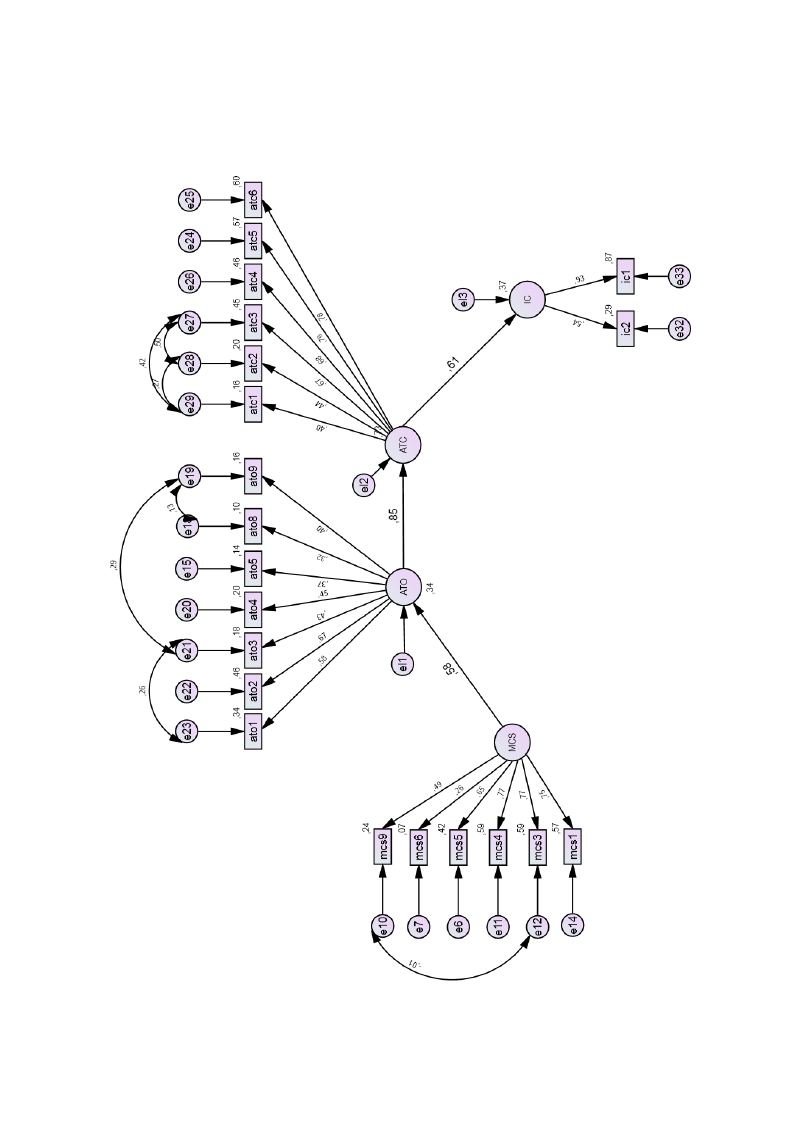

6.4 Modelagem de equações estruturais (MEE)....................................................... 86

6.4.1 Diagrama de caminhos do modelo conceitual da dissertação.......................... 87

6.5 Índices de ajuste de modelos.............................................................................. 89

6.5.1 Avaliação do ajuste do modelo inicialmente proposto (modelo 1).................... 91

6.6 Análise fatorial confirmatória............................................................................. 92

6.6.1 Construtos atitudes em relação ao meio ambiente e motivações e crenças

ligadas à saúde (ATMA e MCS)......................................................................... 92

6.6.2 Construto “atitudes em relação a alimentos orgânicos”(ATO)........................ 94

6.6.3 Construto “atitudes em relação à compra de FLV orgânicos” (ATC).............. 95

6.6.4 Construtos normas subjetivas (NS), controle comportamental percebido

(CCP) e intenções comportamentais (IC).......................................................... 97

6.6.5 Confiabilidade composta e variância extraída dos construtos.......................... 97

6.7 Avaliação do ajuste do modelo 2 e do modelo final.......................................... 99

6.7.1 Validade discriminante....................................................................................... 107

6.8 Discussão dos resultados................................................................................... 108

7

CONCLUSÕES................................................................................................. 111

7.1 Considerações gerais.......................................................................................... 111

7.2 Limitações da pesquisa....................................................................................... 113

7.3 Implicações da pesquisa e direcionamntos......................................................... 114

8

REFERÊNCIAS .............................................................................................. 115

APÊNDICE A................................................................................................................... 127

12

1 INTRODUÇÃO

As pessoas rotineiramente tomam decisões relativas à compra de alimentos. Essas

escolhas tornam-se mais significativas quando se leva em conta que a ingestão de alimentos

está diretamente ligada à saúde. Dentro deste contexto, têm sido ainda amplamente divulgadas

as implicações nocivas advindas do consumo de alimentos industrializados ou pobres em

valores nutricionais, sendo estes apontados, dentre outras razões, como responsáveis por

muitos dos problemas de saúde registrados na atualidade (HANSEN; MUKHERJEE;

THOMSEN, 2011).

Concomitante a esse quadro, a questão do consumo alimentar também se tornou

uma emblemática forma de expressão da consciência ambiental (TOMIELL; KRISCHKE,

2009). Essa consciência pressupõe uma escolha ética legitimada pelo conhecimento do como

e onde os alimentos são produzidos e de que maneira isso causará impacto no ecossistema.

Dessa forma, a sociedade tem demonstrado um crescente interesse na responsabilidade

ambiental por trás dos alimentos consumidos; tendo os alimentos eticamente produzidos

alcançado popularidade nas últimas décadas, o que ocasionou uma mudança nos padrões

tradicionais de consumo alimentar (MAHÉ, 2010; TSAKIRIDOU et al., 2008).

A ocorrência cada vez mais freqüente de debates em diversos campos da

sociedade com intuito de tornar comum a questão da problemática ambiental tem levado os

sujeitos característicos da cadeia produtiva a assumirem papéis voltados à redução dos

impactos no ecossistema global. Ao longo da história, as atividades produtivas em geral têm

produzido rejeitos variados e nocivos, haja vista boa parte dos processos produtivos existentes

serem intrisecamente poluentes (FREIRE et al., 2000). A orientação ambiental adotada

atualmente demanda o reconhecimento da necessidade e uso de práticas de produção que

visem minimizar o impacto externo causado por esses sistemas produtivos. Os indicadores a

serem utilizados devem contemplar o grau de contribuição na preservação do meio ambiente

(JIMÉNEZ; LORENTE, 2001).

Nesse contexto geral, e em razão de serem baseados em práticas de gestão que

restauram e mantém o equilíbrio ecológico, os denominados “alimentos orgânicos” tornaram-

se uma opção atrativa para muitas pessoas, o que tem elevado sua produção e consumo (GIL;

GRACIA; SANCHEZ, 2000). A “produção orgânica” pode ser definida como um sistema

ecológico de produção e gestão que promove e melhora a biodiversidade, os ciclos biológicos

e a atividade biológica do solo (WINTER; DAVIS, 2006). Assim, os alimentos orgânicos são

13

cultivados e processados sem o uso de engenharia genética, fertilizantes artificiais, pesticidas,

herbicidas, fungicidas, reguladores de crescimento, aditivos, revestimentos químicos ou

química nos materiais de embalagem (WINTER; DAVIS, 2006; SCHIFFERSTEIN; OUDE

OPHUIS, 1998).

Conforme Tomiello e Krichke (2009), os orgânicos refletem uma nova

consciência que tem sido analisada abrangendo questões múltiplas, tais como a preocupação

com a ecologia e bem-estar individual. Cahill, Morley e Powell (2010) confirmam que

historicamente meio ambiente e saúde vêm sendo os construtos mais associados aos alimentos

orgânicos na mídia. As pessoas, dessa maneira, estariam cada vez mais interessadas em

consumi-los guiadas por consciência ambiental, saúde e mesmo por questões de ordem moral

e social (ÖZCELIK; UÇAR, 2008; BAKER et al., 2004; GIL; GRACIA; SANCHEZ, 2000).

Essa preocupação ecológica que reflete o conceito de desenvolvimento sustentável

– o equilíbrio entre o elemento econômico, ambiental e social – gera uma expectativa de

mudança de valores em relação ao meio tanto em perspectiva macro quanto em perspectiva

pessoal. A primeira abrange as preocupações gerais com o meio ambiente, solo, animais e

com o planeta; a segunda abrange a busca por bem estar e vida saudável (DIAS, 2009). Para o

autor, novos padrões de consumo e valorização de novas formas de viver tornaram-se

imperativo global uma vez que o que estaria em jogo, caso mantidos os padrões atuais de

consumo, é a própria existência do homem. Para Mostafa (2006), a consciência ambiental

deve ser compreendida além das ideologias políticas; ela remete, segundo o autor, à vantagem

competitiva e a fatores de influência sobre os indivíduos, sendo determinante para o sucesso

das organizações atuais. Portanto, uma questão relevante tem sido tornar o conceito de

sustentabilidade implícito no próprio conceito de consumo (DIAS, 2009).

Assim, as novas iniciativas de um comércio mais justo e ético convidam os

consumidores a assumirem a responsabilidade moral ou corresponsabilidade pelas

consequências de seu consumo (BRINKMANN, 2004), mais precisamente sobre como as

outras pessoas, os animais e o ambiente natural são direta ou indiretamente afetados. As

investigações sobre o consumo mais sustentável não devem passar ao largo de características

mais intrínsecas do agente social desse processo. Deve-se buscar sólida compreensão acerca

de como pensam e agem esses consumidores que respondem positivamente à questão

ambiental (WEBSTER JR., 1975).

14

1.1 Problemática da pesquisa

De acordo com Magnusson et al. (2003), essas questões que vinculam os

alimentos orgânicos a temas ligados à saúde e ao meio ambiente possibilitam identificar dois

perfis distintos de consumidores. Quando a preocupação com a saúde e o bem estar é

declarada como a principal motivação para o consumo de orgânicos, tem-se uma motivação

egoísta para esse comportamento. Em contrapartida, quando se consideram as questões

relacionadas à preservação ambiental, a salubridade dos envolvidos em sua produção e a

garantia de consumo às gerações futuras como a maior motivação para consumo destes

alimentos, tem-se caracterizada uma relação altruísta de consumo onde os benefícios para a

sociedade falam mais à consciência (MAGNUSSON et al., 2003).

Guillon e Willequet (2003 apud GUIVANT, 2003) também polarizam essas

práticas de consumo: tem-se, de um lado, o perfil denominado ego-trip, que estaria presente

nas decisões dos indivíduos que buscam se preservar e se destacar em termos de estética,

autoconfiança, saúde e bem estar; do outro lado, o perfil denominado ecológico-trip

representa a procura de contato do consumidor com seu meio ambiente e traduz-se em um

consumo sistemático de produtos verdes referindo-se não apenas a práticas alimentares, mas

tendo relação com a natureza, bem como com diversas atividades sociais de engajamento e

comportamentos de correção ambiental.

Em uma extensão dessa dicotomia, Guivant (2003) parte do pressuposto de que

pode existir uma diferença significativa entre os consumidores de orgânicos já em dois canais

de distribuição típicos: as feiras agroecológicas e os supermercados. A autora argumenta que

o consumo crescente de orgânicos nos supermercados, em oposição à perspectiva dos que

compram nas feiras ecológicas, faz parte de uma demanda mais ampla por alimentos

saudáveis e que pode ter pouca associação com algum ativismo social ou conscientização

ambiental, um argumento relacionável à dicotomia de Magnusson et al. (2003), anteriormente

explicada. A preocupação ambiental e as ações delas advindas acabariam por coexistir com o

argumento de que a sociedade de consumo é, em última análise, individualista (GUIVANT,

2003).

Essa possível divergência cognitiva entre consumidores de um mesmo produto em

pontos de venda distintos foi o elemento propulsor que deu origem ao questionamento

proposto nesta investigação. De acordo com Guivant (2003), na maioria dos supermercados, a

estratégia de venda utilizada para o setor de orgânicos se dá fundamentalmente como

direcionada para indivíduos que, por possuírem atitude favorável em relação a produtos

15

saudáveis, são orientados para um consumo destes buscando saúde. Tem-se, por outro lado, a

ideia do consumidor das feiras, em razão de sua atitude favorável em relação a questão

ambiental, como um agente consciente do como, onde, e de que modo o produto orgânico que

ele consome chega ao mercado, levando estes aspectos invariavelmente em conta ao comprar

tal produto. Assim, os consumidores demonstrariam um crescente interesse na

responsabilidade social que envolve os produtos ofertados (MAHÉ, 2010).

1.1.1 Pergunta da pesquisa

A partir do quadro exposto definiu-se a seguinte pergunta:

De que forma os aspectos relativos à consciência ambiental e à busca por saúde

influenciam as atitudes e intenções de compra do consumidor de alimentos orgânicos?

Dada a abrangência dos alimentos orgânicos, optou-se por restringir a

investigação a três categorias: frutas, legumes e verduras (FLV).

1.2 Objetivos

Atem-se esta pesquisa ao foco investigativo encerrado pela pergunta

anteriormente exposta. Seguem-se, assim, os objetivos gerais e específicos propostos para este

estudo.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral do trabalho consiste em investigar como se dá as relações entre

elementos ligados ao meio ambiente e à saúde sobre as intenções de compra do consumidor

de frutas, legumes e verduras (FLV) orgânicos no mercado de Fortaleza- CE.

1.2.2 Objetivos específicos

Com base erguida a partir da determinação deste objetivo principal, foram

estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

16

1) Analisar a influência de fatores ligados ao meio ambiente e à saúde sobre as

atitudes em relação aos alimentos orgânicos;

2) Verificar se as atitudes em relação aos alimentos orgânicos influenciam as

atitudes em relação à compra de FLV orgânicos;

3) Investigar se as atitudes em relação à compra de FLV orgânicos influenciam as

intenções de compra destes alimentos;

4) Examinar se as normas sociais influenciam as intenções de compra de FLV

orgânicos no mercado cearense;

5) Verificar se percepção de controle de comportamento da compra de FLV

orgânicos influenciam as intenções de compra destes.

A investigação aqui proposta lançará mão da Teoria do Comportamento Planejado

– Theory of Planned Behaviour (TPB) como a teoria base para alcançar os objetivos

propostos uma vez que esta teoria busca relacionar construtos tais como crenças, atitudes e

intenções comportamentais.

1.3 Justificativa da pesquisa

O perfil do consumidor de alimentos orgânicos é um campo já maduro na Europa,

com uma literatura já bem estabelecida (ESSOUSSI; ZAHAF, 2009). De acordo com estes

autores, as pesquisas têm buscado analisar os consumidores com base em demografia, nos

estilos de vida e em relação às atitudes e intenções de compra. O estudo das atitudes é

relevante por seu espaço considerável no cotidiano mental e social das pessoas e por sua forte

influência em decisões e comportamentos (CACIOPPO et al., 1999).

Para melhor entender o indivíduo que consome produtos ecológicos torna-se

necessário não apenas identificar o perfil do consumidor, mas também desenvolver e aplicar

mensurações relevantes acerca de seu comportamento de compra (WEBSTER JR, 1975).

Mostafa (2006) endossa esses argumentos ao afirmar que o mercado verde encontra-se em

crescimento e que, por essa razão, o momento é propício para a realização de pesquisas e

estudos sobre o comportamento do consumidor verde.

O mercado de orgânicos no Brasil movimentou cerca de R$ 500 milhões em 2010,

segundo estimativa da Associação Brasileira de Orgânicos, que abrange os produtores,

processadores e certificadores (FLORES, 2011). O volume de negócios com produtos

orgânicos no mundo mais do que triplicou desde o ano de 1999, quando foi estimado em 15

17

bilhões de dólares. Em 2009, o mercado mundial de alimentos orgânicos certificados foi

estimado em 54,9 bilhões de dólares (WILLER; KILCHER, 2011).

A agricultura orgânica torna-se uma alternativa para a produção de alimentos

também por fatores estratégicos no Brasil: a dependência por parte da agricultura tradicional

dos insumos importados é um fator relevante, pois 70% dos fertilizantes utilizados pela

agricultura tradicional no Brasil são importados (MATIAS, 2011). O setor como um todo

mobiliza-se em prol da expansão do mercado de orgânicos. A Bio Brazil Fair - Feira

Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, maior evento do setor no país, que

acontece em São Paulo é exemplo da busca por organização e avanços de ordem estratégica

(MATIAS, 2011). A Bio Brazil Fair reúne, anualmente, cerca de 200 empresas expositoras,

entre produtores e processadores de alimentos em geral, laticínios, frutas, vegetais e cereais,

massas, carnes e ovos, bebidas, roupas e cosméticos; empresas de insumos, equipamentos,

consultoria e certificação; e fornecedores de matérias-primas para a produção de cosméticos e

biofármacos, dentre outros. Em 2010, o evento recebeu 21,5 mil visitantes de vários estados

brasileiros e de oito países (RITSCHEL, 2011).

No Ceará, o crescimento do mercado de orgânicos chega a 40% ao ano, e os

supermercados situados na capital Fortaleza, tais como o Carrefour, Pão de Açúcar, Extra,

Bompreço e Mercadinhos São Luiz já comercializam esses alimentos em suas prateleiras

(CAVALCANTE, 2010). O Grupo Pão de Açúcar vende mais de 750 itens orgânicos em suas

lojas entre FLV, processados, mercearia; além de laticínios, congelados, carnes e padaria. No

Extra Hipermercados existem ilhas especiais que, além dos produtos, expõem vídeos e

materiais informativos sobre os benefícios da alimentação orgânica. No Carrefour, o setor de

FLV orgânica possui sortimento que inclui alface, rúcula, banana, morango, entre outros. As

folhagens orgânicas como alfaces e misturas de folhas higienizadas são os produtos mais

vendidos. A expectativa em 2011 foi de um crescimento médio de 20% nas vendas deste

segmento no Carrefour (CAVALCANTE, 2010). Nos Mercadinhos São Luiz, as vendas de

orgânicos crescem até 10% por mês. A empresa comercializa carnes, azeite e palmito

orgânico e consolidou a venda de frutas, legumes e verduras orgânicas, a partir de parceria

com fornecedores locais.

Entretanto, a proposta dos alimentos orgânicos como uma alternativa

supostamente mais saudável de nutrição ainda tem barreiras a serem superadas, como, por

exemplo, as barreiras de preço e distribuição (BADUE, 2007; WIER; CALVERLEY, 2002,

JONES et al., 2001). Para os fornecedores desses mercados, os desafios se enquadram em

18

questões estratégicas e operacionais que devem ser identificadas e corrigidas no intuito de

atender à crescente demanda, o que exige estudos e investimentos (JONES et al., 2001).

Investigações sobre o comportamento de compra e consumo de produtos tidos

como ecológicos ganham ainda um relevante espaço nos estudos acadêmicos e suscitam

constantes pesquisas, uma vez que, além de ser um tema complexo e multidisciplinar, está

relacionado a crise ecológica alvo de constantes debates e tida como decorrente do

desenvolvimento humano (DIAS, 2009). Tem-se assim como imprescindível uma análise da

nova e evidente postura dos indivíduos sobre a maneira como consomem em tempos de

correção ambiental (KIM; CHUNG, 2011).

De uma maneira geral, essa compreensão do comportamento do consumidor já

proporciona benefícios significativos, como afirmam Mowen e Minor (2003), pois auxilia os

gestores em decisões estratégicas, apóia à legislação na criação de leis e regulamentos

referentes à circulação de mercadorias, e ainda no auxílio à compreensão de fatores

socioculturais que influem sobre o comportamento humano. Outro benefício relevante é para

o próprio consumidor que, por meio de pesquisas como a aqui proposta, tem as suas

percepções agregadas a um debate contemporâneo e necessário acerca de temas como os aqui

propostos e expostos.

De acordo com Zakowska-Biemans (2011), no cenário específico dos orgânicos,

tentar compreender os motivos por trás do consumo destes alimentos é essencial para a

formulação e implementação de estratégias adequadas, tais como de comunicação com o

mercado. Além de ser um campo ainda pouco explorado nos estudos de gestão, conforme

afirma a autora.

Acredita-se ainda que uma pesquisa que parte do pressuposto de que a percepção

geral que se tem acerca dos orgânicos, diferenciados e intrinsecamente associados ao

consumo ético e à responsabilidade socioambiental, pode não ser, de fato, tão profundamente

relacionadas a essas características na perspectiva do consumidor sugere aprofundamentos

acerca das reais orientações dessas pessoas. Essas orientações podem sinalizar, de acordo com

Guivant (2003), uma tendência caracterizada por uma busca de qualidade de vida pessoal, boa

forma e autopreservação. Associada aos alimentos orgânicos, essa tendência tem se tornado

cada vez mais objeto de estudos.

O Hartman Group, com seu estudo intitulado “The Wellness Lifestyle Shopper:

Mapping the Journeys of Wellness Consumers”, revelou que os consumidores em sua busca

para atingir o bem-estar são complexos, considerando-se a enorme diversidade de produtos

que a cada ano entra no mercado com apelos de melhoria na qualidade de vida. A

19

preocupação com a saúde e a qualidade nutricional dos alimentos foi citada por 66% dos

consumidores de orgânicos entrevistados. O conhecimento dos riscos dos pesticidas foi

mencionado por 38%, a segurança alimentar por 30%, enquanto razões ambientais foram

mencionadas apenas por 26% dos consumidores, contradizendo a crença de que os

consumidores de alimentos orgânicos são conscientes ambientalistas (GUIVANT, 2003).

Acredita-se, por fim, que seja relevante investigar o consumo relacionado a

questões de interesse público como o são as questões de saúde e meio ambiente ligadas aos

orgânicos, uma vez reconhecida a predominância da chamada cultura do consumo

(BAUDRILLARD, 2006), na qual a circulação de bens constitui linguagem e código social e

que, por seu intermédio, os indivíduos podem se comunicar e ser, inclusive, por ela

caracterizada.

1.4 Aspectos metodológicos

Esta pesquisa, no tangente aos seus fins, deve ser classificada como exploratória e

descritiva. A fase exploratória do estudo abrangeu ampla revisão da literatura acerca do tema,

quando buscou-se nas bases de dados nacionais e internacionais a identificação e escolha da

teoria que dá respaldo à investigação proposta. Ocorreram também, nesta fase exploratória, a

identificação, seleção e adaptação de questionários já utilizados em pesquisas internacionais,

coerentes com os objetivos aqui propostos, e que foram utilizados para a elaboração do

instrumento final de coleta desta pesquisa. A fase descritiva se deu mediante o método Survey

para a coleta de dados primários. Tem-se ainda a pesquisa como bibliográfica e de campo –

com a utilização de dados secundários e primários, respectivamente. Os dados primários

foram obtidos por meio da aplicação de questionamento estruturado.

No que tange a amostra, escolheu-se a não probabilística e intencional, sendo

composta ao final por 200 (duzentos) questionários válidos. Houve pré-teste com a utilização

de trinta questionários. A coleta de dados foi realizada em Fortaleza, capital do Estado do

Ceará, entre os meses de fevereiro e março de 2012, totalizando três semanas em campo. Os

questionários reformulados e aprimorados após o pré-teste foram aplicados dentro de

supermercados (16 supermercados ao todo) mediante autorização prévia dos

estabelecimentos. Uma feira agroecológica também serviu de unidade para coleta dos dados.

O tempo médio de cada aplicação de questionário foi de quinze minutos. Para proceder a

análise dos dados lançou-se mão de técnicas estatísticas multivariadas, com a utilização dos

softwares R, versão 2.14, SPSS e AMOS, versão 20.0. A modelagem de equações estruturais

20

(MEE) é o método estatístico. A MEE combina aspectos de regressão múltipla e da análise

fatorial para estimar uma série de relações de dependência entre construtos simultaneamente

(HAIR JR et al., 2005). A modelagem de equações estruturais testa empiricamente um

conjunto de relacionamentos de dependência através de um modelo que operacionaliza uma

teoria (SILVA, 2006).

1.5 Estrutura da dissertação

Além desta introdução, a dissertação é composta por mais seis seções: a seção 2 é

voltada para contextualizar os alimentos orgânicos legal e mercadologicamente. Ela discorre

principalmente sobre a legislação que controla e regulamenta o sistema orgânico de produção

nacional e o contexto mercadológico mundial e nacional desses alimentos. Constam ainda

algumas especificidades do mercado local a ser analisado. A seção 3 inicialmente

contextualiza de forma breve os estudos sobre o comportamento do consumidor. Nesta seção

são apresentados os conceitos essenciais para a compreensão da pesquisa tais como crenças,

atitudes e intenções comportamentais. A teoria base que foi utilizada na pesquisa, a Teoria do

Comportamento Planejado (TPB) é apresentada e explicada nesta seção 3. A seção seguinte, a

4, apresenta os resultados de várias pesquisas internacionais que se associam ao modelo

teórico escolhido para a análise. Encerra-se essa seção (e a revisão teórica deste estudo) com a

apresentação do modelo conceitual da dissertação, criado a partir de um framework validado.

A seção 5 abrange o percurso metodológico da pesquisa constando sua caracterização, a

amostra a ser investigada e o detalhamento e justificativa do instrumento de coleta utilizado.

A seção 6 traz a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, seguida pelas

considerações finais, a seção 7. A dissertação é encerrada pelas referências, expondo os

autores e as obras que alimentaram toda a base teórica e empírica do trabalho; bem como

apêndice que apresenta o instrumento de coleta utilizado como no momento da ida a campo.

21

2 ALIMENTOS ORGÂNICOS

Nesta seção pretende-se abordar os principais aspectos relacionados aos alimentos

orgânicos. São apresentados os aspectos legais e de garantia de qualidade desses produtos,

bem como visualizam-se dados relativos ao mercado internacional e nacional.

2.1 Caracterização do sistema de agricultura orgânica

Conforme exposto no artigo 2º da Lei Nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre a agricultura orgânica no Brasil, produto orgânico é todo produto que for obtido,

seja ele processado ou in natura, em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo

de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local (BRASIL, 2003).

Os alimentos da agricultura orgânica são definidos pelas práticas e pelos insumos

utilizados em seus processos produtivos e não por propriedades intrínsecas ao produto dali

resultante (ZAKOWSKA-BIEMANS, 2011; SAHER et al., 2006). O conceito de um produto

ecológico envolve todo o processo de sua fabricação, e não apenas o produto em si (DIAS,

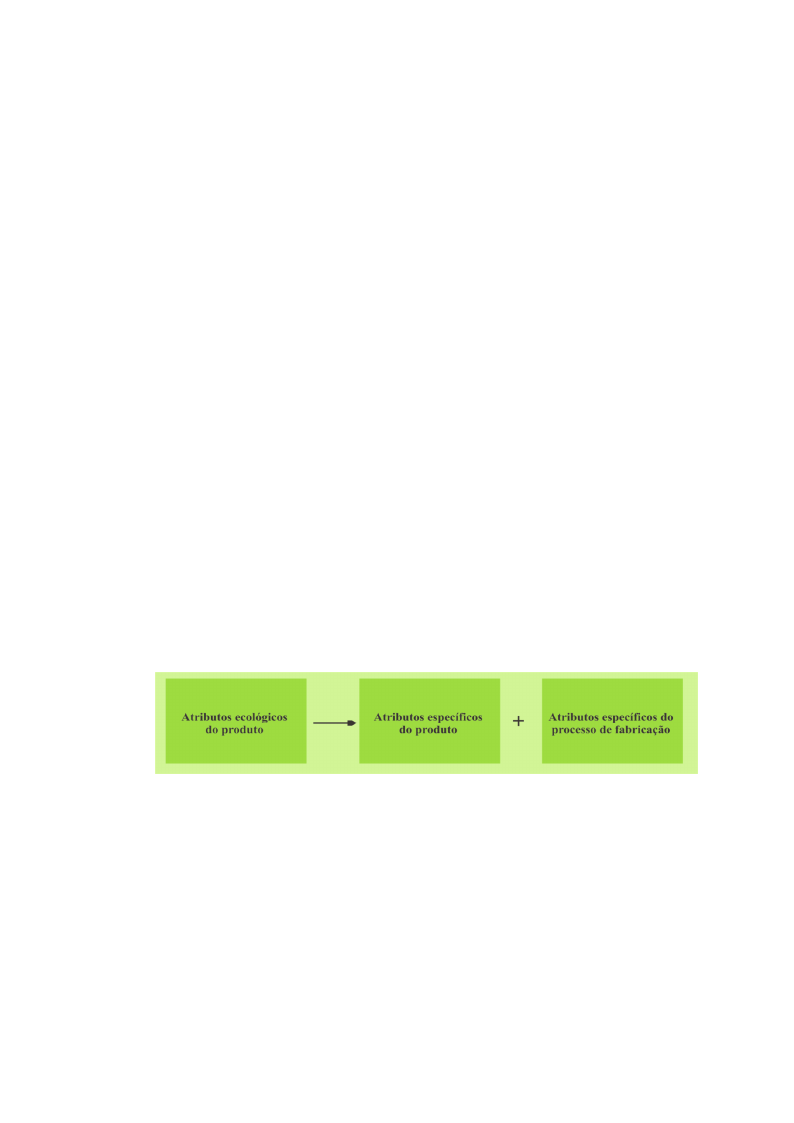

2009). Este autor afirma que os atributos ecológicos de um produto constituem a soma de

atributos específicos– tais como duração – com os atributos específicos do processo de

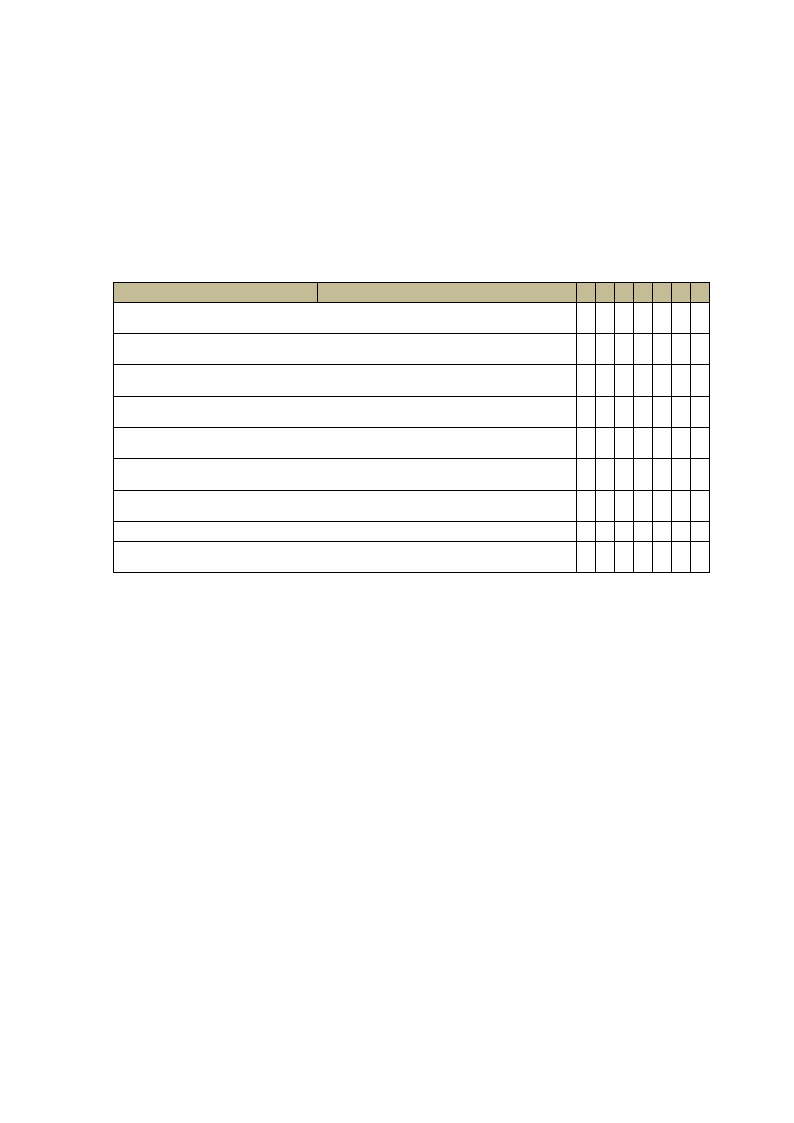

fabricação – consumo de energia, da água, geração de resíduos – como ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Atributos ecológicos do produto.

P

Fonte: Dias (2009).

Para Hoppe (2010), a denominação “orgânico”, visualizada nos rótulos de

alimentos, indica que aquele produto foi produzido em consonância com as normas da

produção de orgânicos e que foram certificados por uma entidade certificadora legalmente

constituída e autorizada. Segundo Chen (2009), de maneira geral, a agricultura orgânica se

refere ao sistema de cultivo que usa adubo orgânico e evita ou se abstém do uso de

fertilizantes sintéticos, pesticidas e produtos químicos. De acordo com a Organização das

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), sistemas de agricultura orgânica

bens geridos reduzem o risco de impactos negativos sobre o meio ambiente. A agricultura

22

orgânica pode ajudar a reduzir a contaminação da água e rotação de culturas e pode ainda

aumentar fertilidade do solo. Logo, este tipo de agricultura diferenciada é amplamente

percebido como uma maneira sustentável de tratar o meio ambiente (CHEN, 2009). O

desenvolvimento sustentável implica em atender às necessidades da geração atual sem

comprometer o direito das futuras gerações terem atendidas as suas próprias necessidades

(ROBLES JR; BONELLI, 2006; NOSSO FUTURO COMUM, 1991).

A expressão “alimento orgânico” foi utilizada pela primeira vez na década de

1940, embora o conceito subjacente seja muito mais antigo (JONES et al., 2001). Antes da

introdução de fertilizantes e pesticidas sintéticos na década de 1940, toda a agricultura no

Reino Unido foi realizado em linhas orgânicas. De acordo com Ormond et al. (2002), os

sistemas orgânicos de produção agrícolas remontam ao início da década de 1920 com o

trabalho do pesquisador inglês Albert Howard, que, ao observar as práticas agrícolas de

compostagem1 e adubação orgânica utilizadas na Índia, descreveu-as em seu livro Um

testamento agrícola, de 1940. Na França, Claude Aubert disseminou o conceito e as práticas

da agricultura biológica, na qual são obtidos alimentos pela utilização de rotação de culturas,

adubos verdes, estercos, restos de culturas, palhas e outros resíduos vegetais ou animais, bem

como controle natural de pragas e doenças. Em 1924, na Alemanha, Rudolf Steiner lançou as

bases da agricultura biodinâmica, que busca o equilíbrio das unidades produtivas (terra,

plantas, animais e o homem) ao utilizar influências do sol e da lua. Neste tipo de agricultura,

para se estabelecer o elo entre as formas de matéria e de energia presentes no ambiente natural

somente devem ser utilizados os elementos orgânicos produzidos na propriedade agrícola.

Esta é considerada como um organismo vivo, um ser indivisível (ORMOND et al., 2002).

Nos primeiros movimentos em favor de sistemas orgânicos de produção não havia

padrões, regulamentos ou interesses em questões ambientais e de segurança alimentar. Na

década de 1970 começaram a surgir no comércio da Europa os primeiros produtos orgânicos.

No mesmo período, aqui no Brasil, a produção orgânica estava diretamente relacionada com

movimentos filosóficos que buscavam o retorno do contato com a terra como forma

alternativa de vida em contraposição aos preceitos consumistas da sociedade contemporânea.

Ao recusar o aparato tecnológico da agricultura moderna, intensivo em insumos sintéticos e

agroquímicos e vigorosa movimentação de solo, acrescentou-se uma perspectiva ecológica ao

movimento. A comercialização se dava de forma direta, do produtor ao consumidor. Os dois

1 A compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros, como palhada e estrume, em materiais orgânicos

utilizáveis na agricultura. Este processo envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica,

promovidas por milhões de microorganismos do solo que têm na matéria orgânica in natura sua fonte de energia, nutrientes

minerais e carbono.

23

grupos defendiam a mesma filosofia, assemelhando-se a uma “ação entre amigos”. Com o

crescimento da consciência de preservação ecológica e a busca por alimentação cada vez mais

saudável, houve expansão da clientela dos produtos orgânicos e, na década de 1980,

organizaram-se muitas das cooperativas de produção e consumo de produtos naturais hoje em

atividade (ORMOND et al., 2002). No final da década de 1990, os produtos orgânicos entram

com força nos supermercados.

Em 2003, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), criou o

Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica (Pró-Orgânico), que fortaleceu os

segmentos de produção, processamento e comercialização de produtos orgânicos,

possibilitando implantar a Comissão Nacional da Produção Orgânica (CNPOrg) e comissões

nos estados, visando estimular a padronização e melhorias no comércio destes produtos

(ALVES, 2010).

Conforme disposto na Lei Nº 10.831, tem-se como a finalidade dos sistemas

orgânicos de produção (BRASIL, 2007):

A oferta de produtos saudáveis isentos de contaminantes intencionais;

A preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e a recomposição ou

incremento da diversidade biológica dos ecossistemas modificados em que se insere o

sistema de produção;

Incrementar a atividade biológica do solo;

Promover um uso saudável do solo, da água e do ar, e reduzir ao mínimo todas as

formas de contaminação desses elementos que possam resultar das práticas agrícolas;

Manter ou incrementar a fertilidade do solo em longo prazo;

A reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de

recursos não-renováveis;

Basear-se em recursos renováveis e em sistemas agrícolas organizados localmente;

Incentivar a integração entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e de

consumo de produtos orgânicos e a regionalização da produção e comércio desses produtos;

Manipular os produtos agrícolas com base no uso de métodos de elaboração

cuidadosos, com o propósito de manter a integridade orgânica e as qualidades vitais do

produto em todas as etapas.

A regulamentação deste sistema de produção diferenciado ocorreu apenas em 27

de dezembro de 2007, com a publicação do Decreto Nº 6.323. O inciso III deste decreto

define ainda a certificação orgânica como o ato pelo qual um organismo de avaliação da

24

conformidade credenciado dá a garantia por escrito de que uma produção ou um processo

claramente identificado foi metodicamente avaliado e está em conformidade com as normas

de produção orgânica vigente (BRASIL, 2007).

2.2 Certificação e garantia de qualidade

De acordo com Vieira (2006), no momento de uma aquisição, os consumidores

dificilmente têm o conhecimento real acerca da qualidade do alimento em razão dela ser

representada por uma variedade de atributos passíveis ou não de serem identificados.

Evidências extrínsecas deverão existir para que possibilitem a verificação da presença (ou

ausência) da qualidade (VIEIRA, 2006). A autora enumera três atributos: de busca, de

experiência e de confiança. Os atributos de busca são aqueles que os consumidores podem

avaliar antes de comprar; os atributos de experiência são os que os consumidores só podem

avaliar ao consumir o produto. Em contrapartida, a presença ou não de química nos alimentos,

por exemplo, não pode ser detectada normalmente pelos consumidores. Esse é um exemplo de

um atributo de confiança.

2.2.1 Instrumentos para garantir a qualidade dos orgânicos

A legislação brasileira configurou três instrumentos para garantir a qualidade dos

alimentos orgânicos produzidos no país (BRASIL, 2008a): Certificação; Sistemas

Participativos de Garantia; Controle Social para a Venda Direta sem Certificação. Os dois

primeiros, a Certificação e os Sistemas Participativos formam o Sistema Brasileiro de

Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) e são realizados por Organismos de Avaliação

da Conformidade Orgânica (BRASIL, 2008a). Estes por sua vez, quando credenciados, são

responsáveis por lançar e manter atualizados os dados ligados a todas as unidades de

produção – empreendimentos destinados à produção, manuseio ou processamento de produtos

orgânicos – que estejam sob seu controle no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e no

Cadastro Nacional de Atividades Produtivas.

A Certificação se dá por meio de empresas públicas ou privadas, com ou sem fins

lucrativos: as certificadoras. Essas empresas realizam inspeções e auditorias, de acordo com

procedimentos estabelecidos por normas reconhecidas internacionalmente, como por

exemplo, não ter ligação com o processo produtivo que estão avaliando. As certificadoras

devem garantir que cada unidade de produção e de comercialização certificada cumpra

25

determinadas exigências durante todas as etapas do processo. Cada unidade de produção

certificada deve apresentar um registro do tipo de produção na qual se enquadra. Isso permite

a obtenção de informações afim de realizar as verificações necessárias sobre produção,

armazenamento, processamento, aquisições e vendas (BRASIL, 2008a).

Entre as entidades certificadoras no Brasil destaca-se o IBD - Associação de

Certificação Instituto Biodinâmico. A certificação IBD possui credibilidade internacional e é

monitorada por instituições como a IFOAM (International Federation of Organic Agriculture

Movements), da Inglaterra; DAR, da Alemanha; USDA, dos Estados Unidos e JAS, do Japão.

Além disso, concede a certificação do padrão EUREPGAP (frutas, hortaliças e animais para

produção de carne). Produtos com selo IBD, visualizado na Figura 2, são exportados para a

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, EUA, França, Japão, Reino Unido, Suíça e Canadá

(PLANETA ORGÂNICO, 2011).

Figura 2 – Selo de certificação orgânica IBD.

Fonte: INSTITUTO BIODINÂMICO (2011).

A Certificação pode ser feita ainda por Grupos de Produtores, desde que estes

sejam agricultores familiares, pequenos produtores, projetos de assentamento e outros grupos

formados por ribeirinhos, quilombolas, indígenas e extrativistas que possuam uma

organização e estrutura suficientes para assegurar um Sistema de Controle Interno dos

procedimentos regulamentados (BRASIL, 2008a).

Os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) caracterizam-se pelo controle

social e pela responsabilidade solidária:

O Controle Social é um processo de geração de credibilidade, necessariamente

reconhecido pela sociedade, organizado por um grupo de pessoas que trabalham

com comprometimento e seriedade. Ele é estabelecido pela participação direta dos

seus membros em ações coletivas para avaliar a conformidade dos fornecedores aos

regulamentos técnicos da produção orgânica. Em outras palavras, o

comprometimento deles com as normas exigidas para esse tipo de produção. Já a

Responsabilidade Solidária acontece quando todos os participantes do grupo

comprometem-se com o cumprimento das exigências técnicas para a produção

orgânica e responsabilizam-se de forma solidária nos casos de não-cumprimento

delas por alguns de seus membros (BRASIL, 2008b, p.9).

26

Os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) caracterizam-se, assim, pela

responsabilidade coletiva de seus membros. Estes podem ser: a) o produtor, a quem cabe por

exemplo, garantir que tanto os seus produtos quanto os do grupo estarão de acordo com os

regulamentos da produção orgânica; b) outros interessados, tais como consumidores, técnicos,

organizações públicas e privadas que tenham em comum o objetivo de fortalecer esses

sistemas; cabendo a esses a responsabilidade solidária pelos produtos avaliados (BRASIL,

2008b).

Os métodos de geração de credibilidade devem ser adequados a diferentes

realidades – sejam elas sociais, culturais, políticas, territoriais ou institucionais. O SPG deve

possuir um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), legalmente

constituído e credenciado pelo MAPA, cuja responsabilidade é avaliar a conformidade

orgânica dos produtos, incluir os produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e

autorizá-los a utilizar o selo do SisOrg. A OPAC corresponde às certificadoras tradicionais;

são elas que avaliam, verificam e atestam que produtos ou estabelecimentos produtores ou

comerciais atendem as exigências do regulamento da produção orgânica. Na realidade, a

OPAC toma a forma da pessoa jurídica assumindo a responsabilidade formal pelo conjunto de

atividades desenvolvidas em um SPG (BRASIL, 2008b).

O Controle Social para a Venda Direta sem Certificação refere-se à venda que

acontece entre produtor e consumidor final sem intermediários (BRASIL, 2008c). Para

legitimar a relação de confiança estabelecida entre produtores e consumidores, a legislação

brasileira abriu uma exceção na obrigatoriedade de certificação dos orgânicos que são

vendidos diretamente em feiras e pequenos mercados locais. Para isso, os produtores – que

pode ser um grupo de agricultores familiares, associação, cooperativa ou consórcio, com ou

sem personalidade jurídica – têm de fazer parte de uma Organização de Controle Social

(OCS) cadastrada em órgãos fiscalizadores, dentre os quais o próprio Mapa.

A OCS tem por função orientar os associados sobre a qualidade dos produtos

orgânicos. Para que tenha credibilidade e seja reconhecida pela sociedade, precisa estabelecer

uma relação de organização, comprometimento e confiança entre os participantes. A venda

pode ser realizada pelo próprio produtor assim como por um membro de sua família que

integre o processo de produtivo e seja vinculado à OCS. Vale ressaltar que, no caso específico

deste Controle Social para a Venda Direta sem Certificação, os orgânicos não podem

estampar o selo “Produto Orgânico do Brasil” do SisOrg mas seus fornecedores podem

apresentar aos seus mercados locais um documento oficial atestando que são cadastrados

como produtores orgânicos (BRASIL, 2008c).

27

De acordo com Vieira (2006), as certificações servem como mecanismos de

controle do cumprimento de atributos. Para Dias (2009), as certificações ambientais em geral

se constituem em garantia de que os atributos ambientais declarados sejam reais, o que é

positivo para o consumidor, que terá a certeza de estar consumindo um produto benéfico para

si e para o meio ambiente; para o empresário, que obtém um elemento que o diferenciaria em

relação aos concorrentes; e para a sociedade em geral, que fica apta a identificar as

organizações que contribuem com boas práticas.

A França foi o primeiro país europeu a criar um certificado oficial para a

agricultura orgânica. Em 1997, o governo francês lançou um plano de ação com o objetivo de

tornar o país o maior fornecedor de produtos orgânicos na Europa. Na União Européia, para

que um produto seja comercializado como orgânico é necessário que ele seja certificado por

algum país membro, o que permite a sua comercialização nos demais países da União

(ORMOND et al, 2002).

No Brasil, os alimentos orgânicos vendidos no varejo precisam ter o selo do

SisOrg que é gerido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa. O

SisOrg é integrado por órgãos e entidades da administração pública federal e pelos

Organismos de Avaliação da Conformidade, entendidos por Certificação por Auditoria e

Sistemas Participativos de Garantia, credenciados pelo Mapa. O selo do Sistema Brasileiro de

Avaliação da Conformidade Orgânica, visualizado na Figura 3, é o selo público oficial e é

utilizado para identificar e controlar a produção nacional de orgânicos.

Figura 3 – Selo Produto Orgânico Brasil, do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade Orgânica

(SisOrg).

Fonte: Brasil (2009).

Desde o mês de janeiro de 2011 os produtos certificados por Auditoria e Sistemas

Participativos de Garantia apresentam o selo do SisOrg em seus rótulos. Este selo garante a

conformidade do alimento orgânico diante da legislação federal. Ele aparece ao lado das

marcas das certificadoras registradas junto ao Mapa e ao Instituto Nacional de Metrologia

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O produtor não tem propriedade sobre o selo

orgânico, ele o recebe como uma marca cedida por outra organização certificadora mediante

28

contrato assinado entre as partes. O selo recebido reflete o fato de que o sistema produtivo

está em conformidade com as normas nacionais e internacionais sobre produção orgânica e

deve ter sua credibilidade preservada.

2.3 Orgânicos e o mercado internacional

De acordo com dados da pesquisa mundial realizada pelo Forschungsinstitut für

biologischen Landbau / Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) e pela International

Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), as terras agrícolas destinadas ao

plantio de orgânicos, bem como o mercado global desses alimentos estão em forte

crescimento. Os dados estatísticos acerca do mercado mundial de orgânicos provêm

atualmente de 160 países, número superior aos anos de 2008 e 2007, onde 154 e 141 países,

respectivamente (WILLER; KILCHER, 2011).

Na época da realização deste estudo existiam 37,2 milhões de hectares de terras

agrícolas orgânicos em todo o mundo, incluindo as áreas que estão em processo de conversão.

As regiões com as maiores áreas destinadas à agricultura orgânica são Oceania (12,2 milhões

de hectares), Europa (9,3 milhões de hectares) e América Latina (8,6 milhões de hectares)

(WILLER; KILCHER, 2011). Em seguida vêm a Ásia, com 3,6 milhões de hectares; América

do Norte, com 2,7 milhões de hectares; e a África com 1 milhão de hectares de terras,

conforme visualizado na Figura 4.

Figura 4 – Áreas destinadas à agricultura orgânica no mundo, por continente, em 2009 (milhões de hectares).

Fonte: Willer e Kilcher (2011).

29

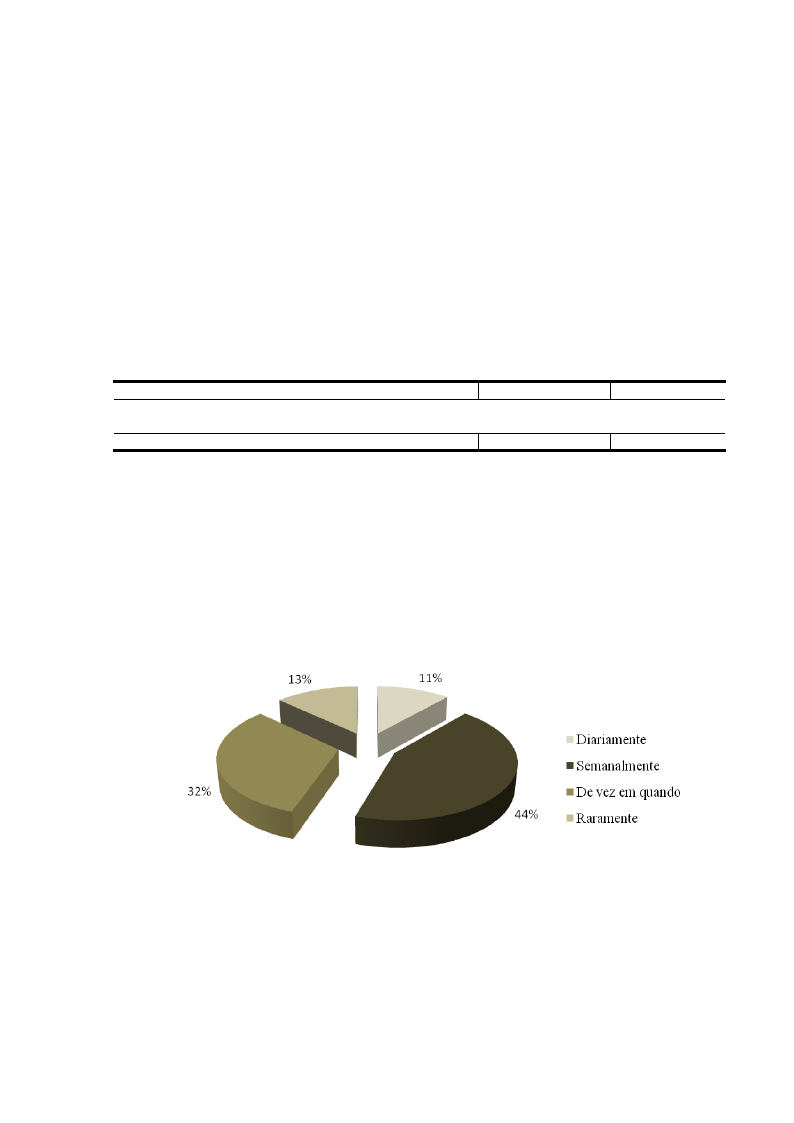

A Oceania possui quase um terço das terras destinadas ao plantio de orgânicos, o

que corresponde a 32,6%, visualizado no Grafico 1, das terras de cultivo de orgânicos do

planeta. A Europa é a região que tem tido um crescimento constante ao longo dos anos e

possui um quarto das terras orgânicas no mundo (24, 9%), seguida da América Latina, com

23% do total das terras.

Gráfico 1 – Distribuição de terras agrícolas orgânicas por região em 2009.

Fonte: Willer e Kilcher (2011)

A Austrália é o país com as maiores extensões de terras agrícolas orgânicas no

mundo. Argentina é o segundo país, seguida pelos Estados Unidos, conforme o Grafico 2. O

Brasil fica em quinto lugar, atrás da China. Os dez países com as maiores extensões de terras

destinanadas a produção de orgânicos juntos somam um total de 27,5 milhões de hectares,

constituindo-se, assim, em três quartos de terra agrícola (orgânica) do mundo.

Gráfico 2 – Os dez países com as maiores extensões de terra destinadas a agricultura orgânica em 2009.

Fonte: Willer e Kilcher (2011).

30

No que concerne aos fornecedores, em 2009 registrou-se um total de 1,8 milhões

de produtores de orgânicos ao redor do mundo. Registrou-se um aumento de 31 por cento em

relação ao ano de 2008 devido principalmente a um acréscimo no número de produtores na

Índia. Os países com maior número de produtores orgânicos no mundo são a Índia (677.257),

Uganda (187.893) e México (128.862), conforme apresentado no Gráfico 3. Deve-se ressaltar,

entretanto, que esse número total pode ser bem maior uma vez que nem todas as entidades

certificadoras registraram os produtores (WILLER; KILCHER, 2011).

Quarenta por cento dos produtores de orgânicos do mundo estão na Ásia; em

segundo e terceiro lugar, respectivamente, estão África com 28 por cento, e América Latina

com 16 por cento.

Gráfico 3 – Os países com maiores produtores de orgânicos no mundo, em 2009.

Fonte: Willer e Kilcher (2011).

O volume de negócios com produtos orgânicos mais do que triplicou desde 1999,

quando foi estimado em 15 bilhões de dólares. Em 2009, o mercado mundial de alimentos e

bebidas orgânicos certificados foi estimado em 54,9 bilhões de dólares. Ainda sob o efeito da

crise econômica global, em 2009 alguns países estagnaram (como na Alemanha), e outros

registraram um crescimento estável como foi o caso da França, que registrou um crescimento

do volume de negócios orgânicos em torno de 19 por cento (WILLER; KILCHER, 2011).

Mais de noventa por cento das receitas de produtos orgânicos é gerada no

Hemisfério Norte. A Europa é responsável por 48 por cento das vendas globais de alimentos

orgânicos; e a América do Norte responde por 48,1 por cento desse volume de vendas

31

(WILLER; KILCHER, 2011). Em 2009, os Estados Unidos lideraram o ranking dos

mercados domésticos, seguidos pela Alemanha e França, conforme apresentado no Gráfico 4.

Gráfico 4 – Países com os maiores mercados domésticos, em 2009.

Fonte: Willer e Kilcher (2011).

Em 2009, os países com as mais elevadas fatias de mercado de alimentos

orgânicos foram a Dinamarca (7,2 por cento), Áustria (6 por cento) e Suíça (5,2 por cento).

Estes mesmos países lideram o ranking referente ao consumo per capita anual: Dinamarca

(139 Euros), Suíça (132 Euros) e Áustria (104 euros) conforme visto no Gráfico 5. As

categorias de produtos orgânicos mais populares são frutas e legumes frescos, lacticínios e

produtos de panificação (WILLER; KILCHER, 2011).

Gráfico 5

maiores

consumo

em 2009.

– Países com os

índices

de

per capita anual,

32

Fonte: Willer e Kilcher (2011)

De acordo com Willer e Kilcher (2011), um número crescente de produtores está

sendo verificado em seus mercados locais por meio dos Sistemas Participativos de Garantia

(SPG). Iniciativas como os SPG estão presentes em todos os continentes, embora a América

Latina e a Índia liderem nesse tipo de certificação. De uma maneira geral, em 2010

empreenderam-se esforços para aumentar o reconhecimento oficial dos SPG pelos governos,

principalmente no Brasil e na Índia. O ano de 2010 foi também um ano de consolidação no

domínio das normas e regulações (WILLER; KILCHER, 2011).

Na Europa, outro passo relevante para o sistema orgânico de produção e

comercialização foi dado em 2010 quando da eleição, com mais 130.000 votos contabilizados,

do selo único que representaria os orgânicos produzidos na União Européia (NIGGLI, 2010).

O selo pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5. Selo único da certificação orgânica da União Européia.

Fonte: Niggli (2010).

Segundo a pesquisa do FiBL, 74 países já possuem padrões e normas referentes

aos orgânicos, e outros 27 países estão em processo de elaboração de legislação própria.

Houve um crescimento modesto no número de organismos de certificação na maioria das

regiões, com um destacado aumento nos países europeus. O número total de organismos de

certificação no mundo atualmente chega a 532. Grande parte das entidades certificadoras está

concentrada na União Européia, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, China, Canadá e no

Brasil (WILLER; KILCHER, 2011).

Na América Latina, de acordo com dados de 2009, mais de 280.000 produtores

manejam 8,6 milhões de hectares de terras orgânicas agrícolas, o que equivale a 23 por cento

de toda a terra destinada aos orgânicos no mundo (WILLER; KILCHER, 2011). A maioria

dos produtos orgânicos dos países latino-americanos é destinada ao mercado europeu, norte-

americano e japonês. As frutas tropicais, grãos e cereais, café, cacau, açúcar e carnes estão

33

entre as culturas mais relevantes na America Latina. As vendas de alimentos orgânicos na

maioria dos mercados domésticos do continente sul americano ocorrem nas grandes cidades

(WILLER; KILCHER, 2011). Os países líderes nesse continente são Argentina (4,4 milhões

de hectares), Brasil (1,8 milhões de hectares) e Uruguai (930.965 hectares). A seguir, aborda-

se o mercado de orgânicos no contexto brasileiro.

Os dados expostos refletem, portanto, um sistema de produção e consumo com

níveis extremamente satisfatórios e crescentes em todo o mundo, refletindo ainda a

preocupação com a qualidade, por meio das certificações, e com a expansão deliberada dos

orgânicos no cotidiano de uma crescente leva de consumidores ao redor do planeta; o que se

reflete, ou constata-se também no Brasil, conforme veremos a seguir.

2.4 Mercado brasileiro de orgânicos

Mesmo com uma participação ainda pequena no mercado agropecuário brasileiro,

a produção de orgânicos tem se desenvolvido bastante (FLORES, 2011). O faturamento dos

fornecedores de orgânicos em 2010 foi de cerca de R$ 500 milhões, de acordo com a

estimativa da Associação Brasileira de Orgânicos (BRASILBIO), que engloba os produtores,

processadores e certificadores de orgânicos. Este valor, afirma Flores (2011), corresponde a

apenas 0,2% dos R$ 255,3 bilhões registrados pela Confederação da Agricultura e Pecuária

do Brasil (CNA), como referentes ao valor bruto de toda a produção do setor agropecuário

como um todo, em 2009.

Em contrapartida, o mercado dos alimentos orgânicos cresce mais que o mercado

tradicional (FLORES, 2011). Em 2010 a estimativa é que ele tenha aumentado em 40% em

relação a 2009. Mantido esse crescimento, espera-se que o setor fature aproximadamente R$

700 milhões em 2011. A evolução do setor agropecuário tradicional está estimada para 7,4%

neste ano, de acordo com dados da CNA. A demanda em todo o mundo por orgânicos cresce

acima de 30% ao ano e no Brasil cresce até 40%, de acordo com a Associação Brasileira de

Orgânicos (FLORES, 2011). Em maio de 2011 existiam cerca de 9,7 mil produtores

orgânicos cadastrados no MAPA, embora a expectativa é a de que essa quantidade seja

superior e alcance um número em torno de 15 mil produtores em 2012 (BRITO, 2011).

O Brasil tem potencial para tornar-se um dos grandes produtores de orgânicos e

ser a porta de entrada destes produtos (MATIAS, 2011). Para o Sebrae de São Paulo, a

situação econômica brasileira é confortável e o grau de amadurecimento do consumidor

brasileiro indicam que cada vez mais a população vai buscar qualidade na alimentação

34

(MATIAS, 2011). Neste sentido, tem-se que os dois pontos de venda característicos de

orgânicos são os supermercados e as feiras agroecológicas.

Os supermercados desempenham um importante papel como principal canal de

distribuição de produtos orgânicos ao consumidor final, a frente das feiras ecológicas, das

entregas em domicílio e de outros canais de venda (GUIVANT, 2003). Durante a década de

1990, a produção e consumo de orgânicos expandiram consideravelmente tanto no Brasil

como no exterior. Os supermercados passaram a ter papel dominante como canal de

comercialização. As tradicionais feiras e lojas de produtos naturais passaram a buscar novas

estratégias de comercialização, tais como a entrega direta de cestas com produtos por pedidos.

Uma tendência internacional colocou os supermercados como canal central e

dominante na expansão do consumo de produtos orgânicos (GUIVANT, 2003). Cada vez

mais os espaços nas gôndolas dos supermercados para os produtos orgânicos aumentam,

segundo a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA). Mais do que a oferta de orgânicos,

muitas redes de supermercados têm se destacado por adotarem importantes estratégias de

vendas a fim de atrair os consumidores (MORO, 2008).

As feiras ecológicas são provavelmente a forma mais popular de comércio

orgânico na América Latina e muitos governos locais subsidiam este tipo de comercialização

(GUIVANT, 2003). Para a autora, apesar do pouco significado econômico dessas feiras

individualmente, esse sistema de venda é importante para os pequenos produtores e

representam uma importante parte do mercado orgânico do continente. Este sistema, em

muitos casos, serviu como ponto de partida para outros métodos de comercialização e resultou

no desenvolvimento de associações de produtores de lojas e distribuidoras especializadas.

Na capital cearense, as feiras ecológicas são promovidas na Praça da Gentilândia,

no bairro Benfica, ocorrendo quinzenalmente, aos sábados. A Associação para o

Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica (ADAO), também promove no Mercado dos

Pinhões a venda aberta de orgânicos todas as terças-feiras das 6h às12h. Os produtores que

participam dessas feiras englobam agricultores familiares dos municípios de Mulungu, da

Associação Vale da Biodiversidade e de Canindé.

Tem-se ainda que os hábitos alimentares da população brasileira podem variar

consideravelmente em todo o país. Aspectos regionais e culturais influenciam no consumo

(BARCELLOS et al. 2009). Assim, o comportamento do consumidor de alimentos orgânicos

também é objeto de pesquisas científicas nacionais em diferentes regiões, conforme exposto a

seguir.

35

2.5 Consumidor de orgânicos no Brasil

Moura et al. (2010) investigaram, na região sudeste, a percepção dos

consumidores de orgânicos acerca dos benefícios e dos atributos mais importantes ligados a

esses alimentos. Identificaram que a tríade saúde, meio ambiente e sabor caracteriza os

elementos mais buscados. A pesquisa descreve ainda o consumidor de orgânicos como

alguém preocupado com questões ambientais e sociais, tais como a manutenção dos pequenos

produtores rurais. A qualidade de vida por meio da alimentação saudável e da prática de

exercícios físicos regulares também possui forte relevância (MOURA et al, 2010).

Costa, Lima e Montefusco (2008) buscaram investigar, por meio de estudo de

caso, os conceitos e práticas adotadas em relação à produção e ao consumo sustentável no

mercado agropecuário orgânico no Ceará. Buscou-se analisar a relação entre os construtos

satisfação/ identificação/compromisso com a divulgação boca a boca de orgânicos em

Fortaleza. Foram entrevistados clientes de uma associação de produtores e verificou-se que há

variações na interação entre esses construtos. Constatou-se ainda que nessa associação de

produtores a consciência ambiental por trás do desejar um produto saudável é o fator

preponderante no momento da aquisição de produtos orgânicos.

Sousa, Lima Filho e Araújo. (2007) buscaram identificar as motivações por trás de

hábitos gerais de alimentação saudável, em quatro capitais brasileiras: São Paulo, Recife,

Porto Alegre e Goiânia. Identificou-se que os atributos sabor e qualidade nutricional estão

entre os fatores determinantes para a escolha de alimentos quando da busca por mais saúde.

Zamberlan, Büttenbender e Sparemberger (2006) investigaram o grau de

identificação e conhecimento acerca dos orgânicos no Rio Grande do Sul, considerando

aspectos relacionados ao produto, preço, distribuição e comunicação desses produtos.

Observou-se que há concentração de consumidores fazendo compras de orgânicos em feiras

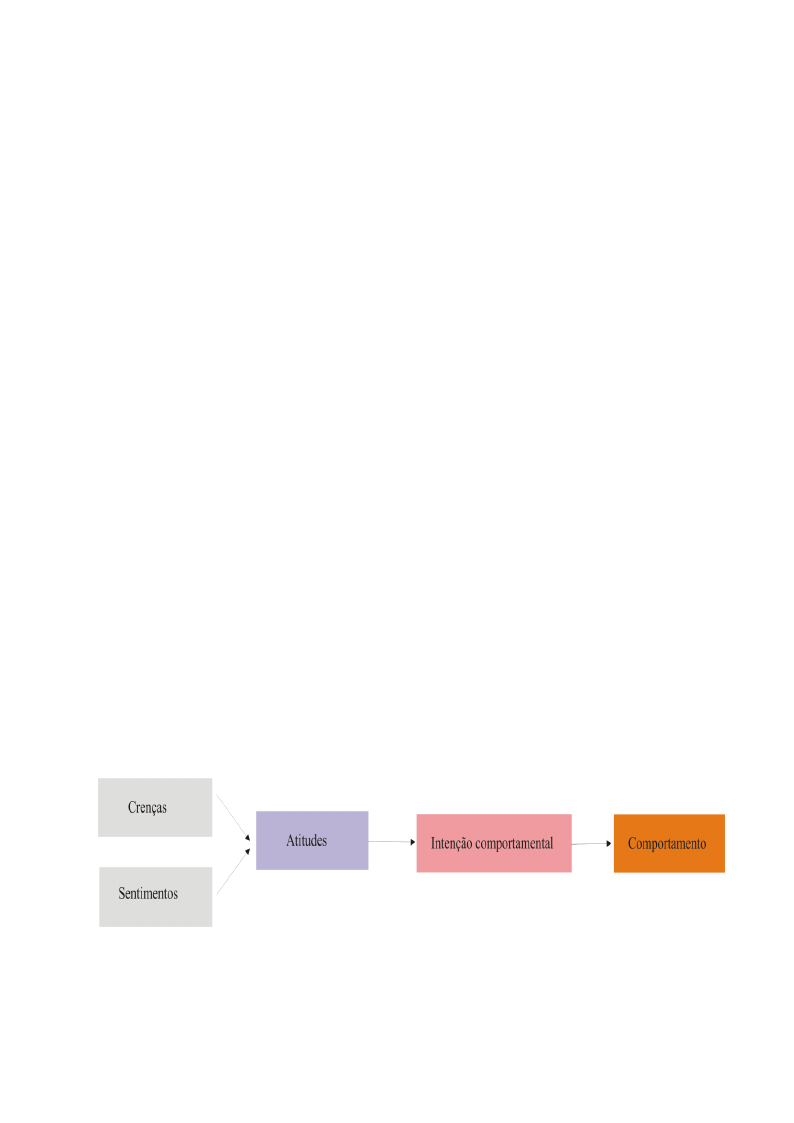

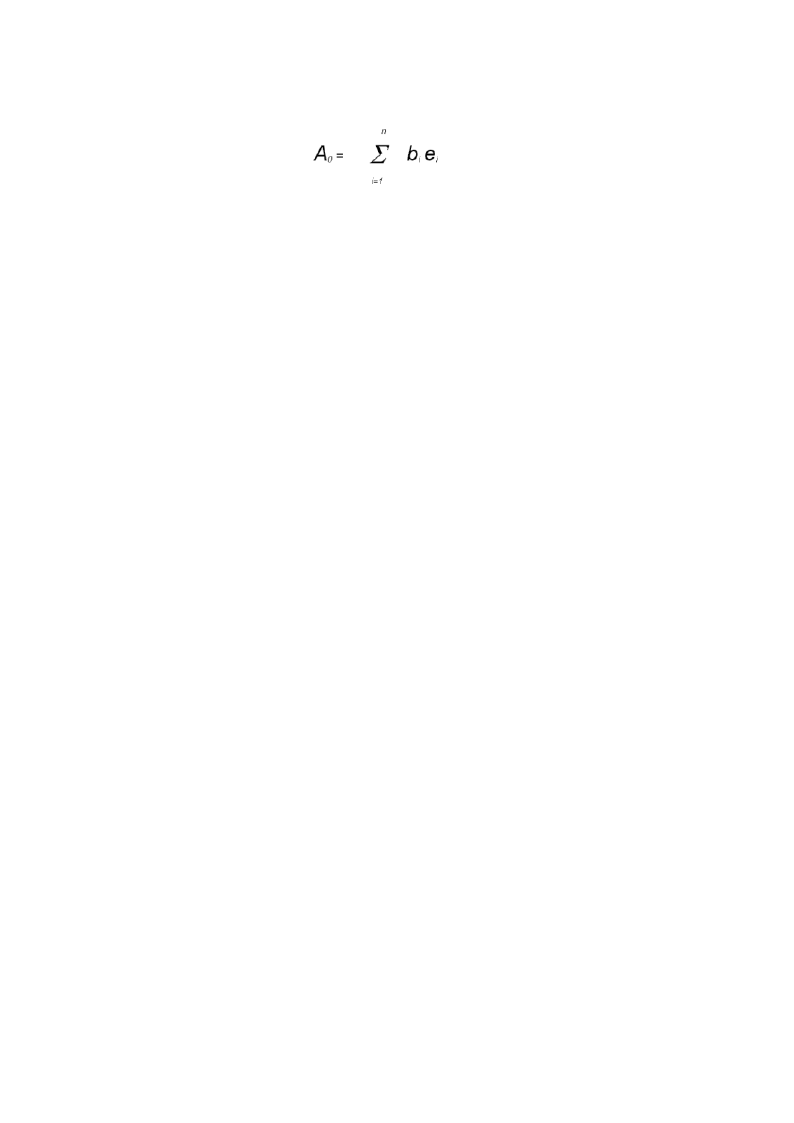

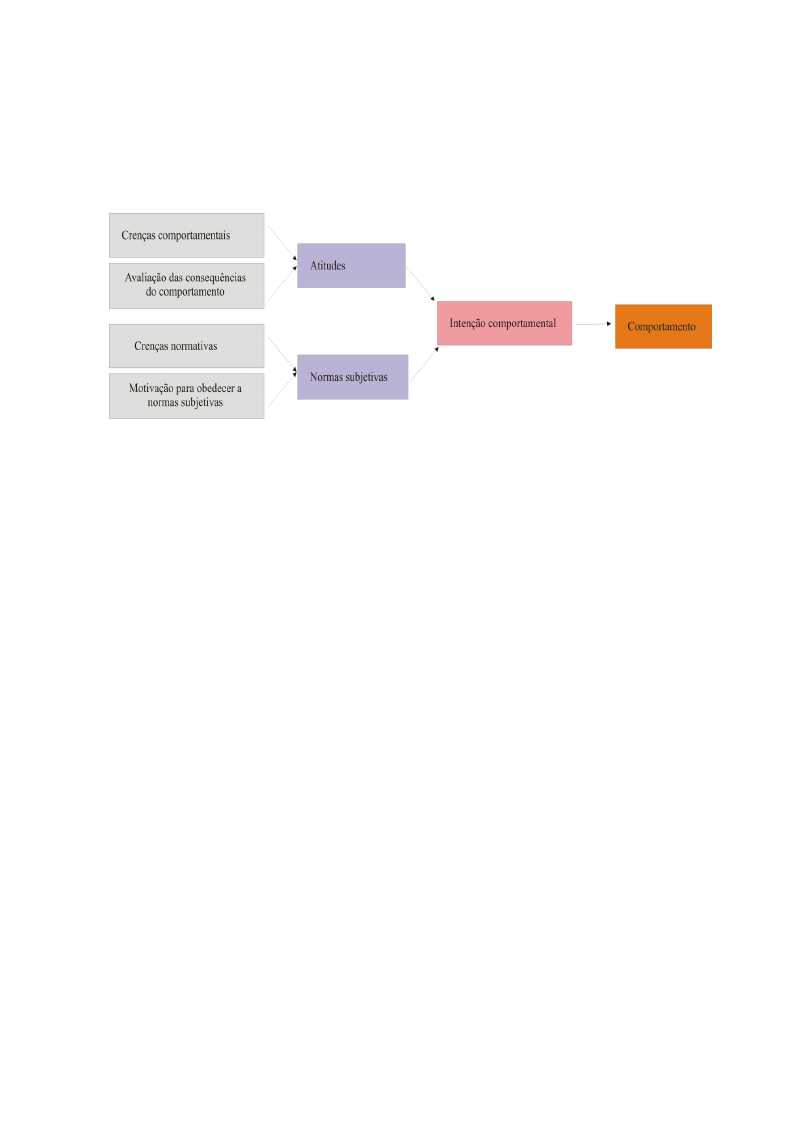

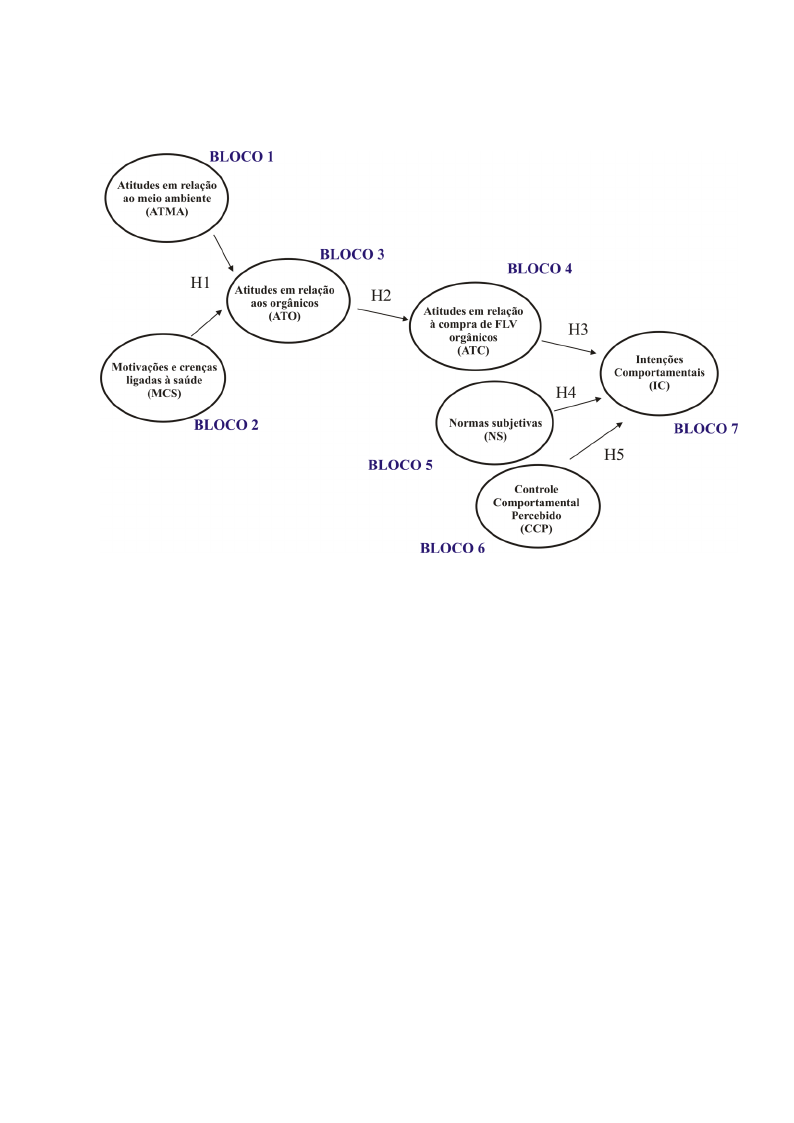

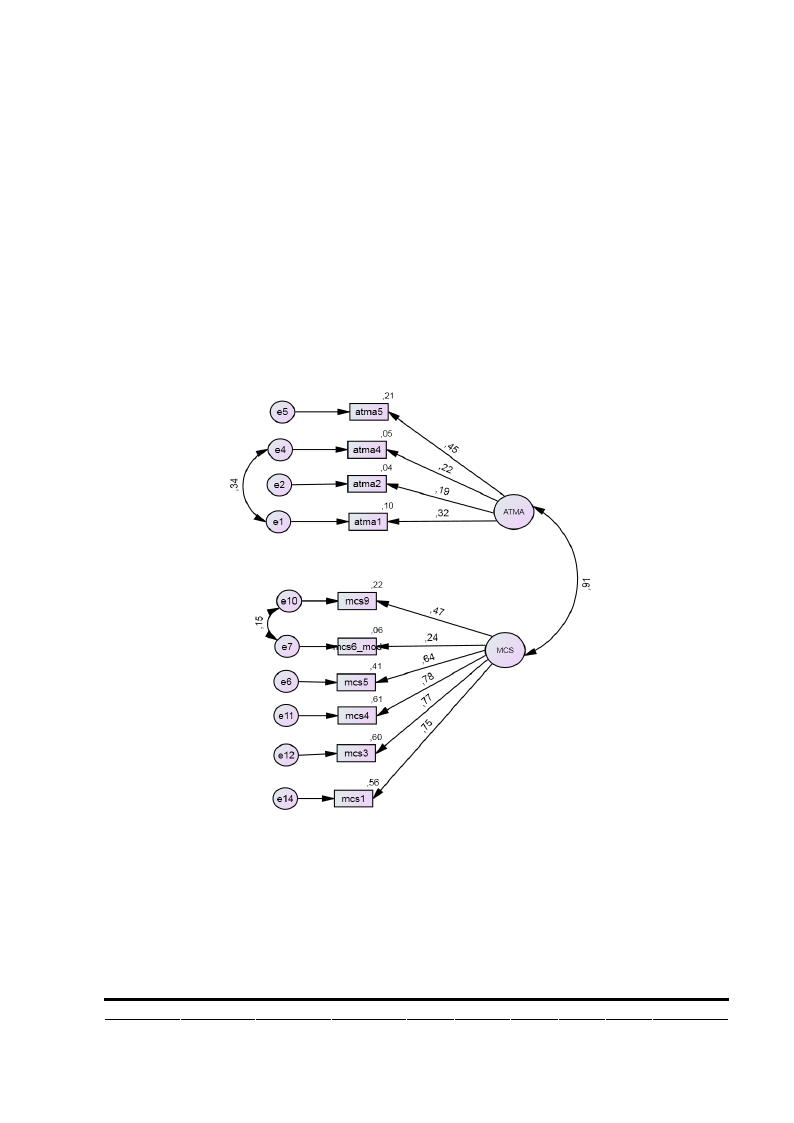

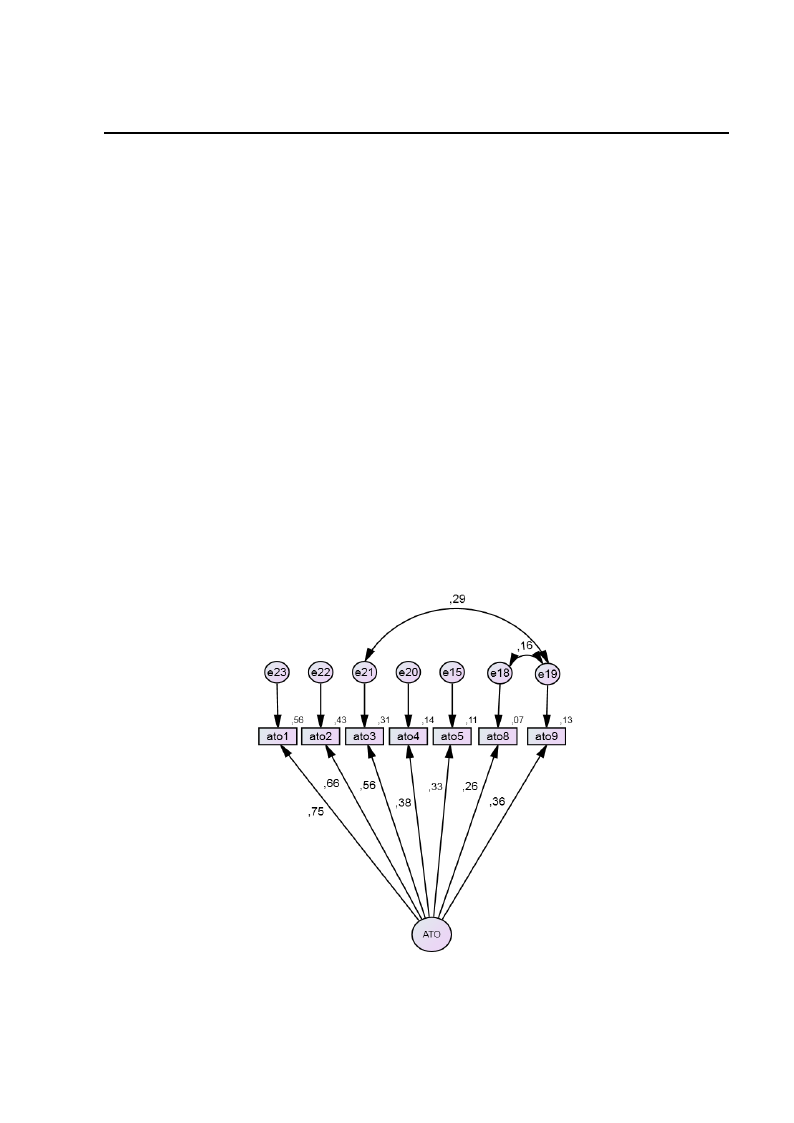

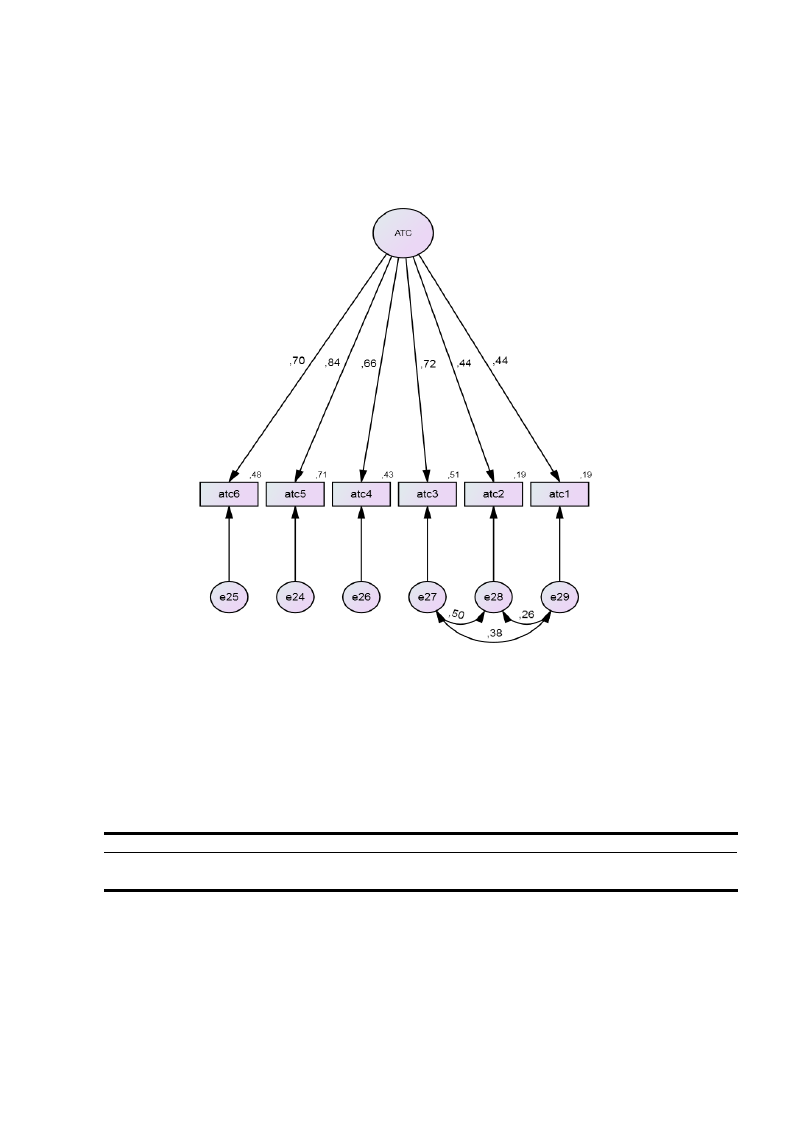

ou diretamente do produtor, 47,2% e 25% respectivamente, e apenas 19,4% de consumidores