Fatores intervenientes à prática do mountain

bike junto à natureza

Factors involved in the practice of

mountain biking in nature

Jairo Antônio da PAIXÃO1

Marizabel KOWALSKI2

Resumo

Este estudo objetivou analisar fatores motivacionais ligados à adesão e permanência na modalidade mountain bike de um grupo

de 29 praticantes, entre amadores e profissionais, com média de idade de 30 anos (considerou-se o desvio-padrão com significância

<0,05%). A partir da aplicação de entrevista semiestruturada e da técnica de análise do discurso dos dados coletados, foi possível

constatar que os fatores motivacionais que mais influenciam na adesão e permanência pelos praticantes no mountain bike são de

natureza intrínseca; além da busca pelo risco, da aventura e de fortes emoções, inclui-se a possibilidade da integração saúde e

natureza.

Unitermos: Fatores de risco; Meio ambiente; Natureza; Satisfação pessoal.

Abstract

The aim of this study was to investigate the motivational factors related to adherence and permanence in mountain biking. The subjects

were 29 amateur and professional practitioners with a mean age of 30 years. The data analysis considered the standard deviation, with

a significance level <0.05%. Using the semi-structured interview technique to collect the data, with discourse analysis, it was possible to

affirm that the motivational factors that influence adherence and permanence in mountain biking practitioners are intrinsic factors.

These factors go beyond the search for risk, adventure and thrills, including the possibility of integrating health and nature.

Uniterms: Risk factors; Environment; Nature; Pessoal satisfaction.

As escolhas que fazemos no decorrer da vida

tomam parte no somatório de fatores acionados por

objetivos e metas que buscamos realizar em deter-

minados momentos. Envolvem todo e qualquer indi-

víduo e, por sua vez, perpassam as diferentes dimensões

que compõem a vida em sociedade como, por exem-

plo, as sociais, culturais e econômicas. A predisposição

desses fatores incorpora elementos intrínsecos e

▼▼▼▼▼

1 Universidade Federal de Ouro Preto, Centro Desportivo, Laboratório de Estudos Pedagógicos em Educação Física. R. Diogo de Vasconcelos, 122, Campus

Universitário, Morro do Cruzeiro, s/n., 35400-000, Ouro Preto, MG, Brasil. Correspondência para/Correspondence to: J.A. PAIXÃO. E-mail:

<jairopaixao2004@yahoo.com.br>.

2 Universidade Federal de Viçosa, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Educação Física. Viçosa, MG, Brasil.

Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

561

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

extrínsecos fundamentais para a efetivação de ações

que, uma vez empreendidas pelas pessoas, podem vir

a propiciar mudanças significativas nas trajetórias, tanto

individuais quanto coletivas, em uma dada comu-

nidade.

Mudanças desta ordem envolvem diferentes as-

pectos motivacionais que se destacam como elemen-

tos impulsionadores do desenvolvimento humano

cognitivo e motor, como, por exemplo, a emoção (Horn,

2002). O elemento cognitivo relacionado à demo-

cratização da informação e ao desenvolvimento indivi-

dual e que, por sua vez, impulsiona o indivíduo na busca

de alternativas qualitativas na vida cotidiana, diferencia

o ser humano de outros seres vivos (Drake & Miller,

1969). O que se pretende justificar é que a ação motora

é o ato motivacional que revela o envolvimento emo-

cional-afetivo do indivíduo, ou seja, o elemento motor

é significativo para a formulação da busca subjetiva,

transformando em ação e motivando o indivíduo para

a realização de uma meta singular para ele e significativa

para a coletividade.

Nessa perspectiva, pode-se entender por moti-

vação um conjunto de forças intra e interdirecionais de

comportamentos atitudinais do ser humano, objeti-

vando atingir metas que, a priori, o levem ao melhora-

mento da qualidade de vida e, a posteriori, que

expressem mudanças significativas na comunidade

(Cid, 2002). No sentido etimológico, a palavra motivação

expressa a ideia de “mover”. Percebe-se, nesse sentido,

que a motivação conduz o comportamento do indi-

víduo para um determinado incentivo no qual ele

poderá vivenciar momentos de prazer ou, ainda, de

alívio de uma situação desagradável (Atkinson, 2002).

Os motivos que levam o indivíduo a realizar

ações podem se manifestar de forma intrínseca ou

extrínseca (Tresca & De Rose, 2000). Os motivos intrín-

secos resultam da vontade própria do indivíduo e po-

dem estar relacionados às necessidades pessoais de

afirmação em um determinado grupo social, esportivo

ou familiar, sucesso pessoal e profissional, dentre outros

(Cratty, 1984; Tresca & De Rose, 2000). Já os motivos

extrínsecos estão segmentados aos fatores externos e

atingíveis por meio de tarefas e, acima de tudo, são tidos

como recompensáveis por sinais positivos e/ou nega-

tivos socialmente reconhecíveis (Cratty, 1984; Horn,

562 2002; Serpa, 1992; Tresca & De Rose, 2000).

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

Na área social, com a constante influência dos

indivíduos sobre o ambiente, é compreensível que o

desenvolvimento da emotividade capacite as pessoas

a maximizarem os benefícios desta permuta inin-

terrupta de influências no relacionamento indivíduo-

-meio.

Dentre as inúmeras manifestações humanas,

aquelas ligadas ao âmbito desportivo propiciam o

desdobramento de aspectos relacionados às vivências

de emoções. Nesse sentido, as práticas esportivas

preenchem importantes funções sociais, que, segundo

Proni e Lucena (2002), são comumente categorizadas

em funções manifestas, latentes ou agonísticas. Essas

funções dizem respeito à supressão das necessidades

de atividade física, à compensação do estresse provoca-

do pela rotina de trabalho e à satisfação dos instintos

mais profundos do ser humano, como o instinto com-

bativo, que está relacionado à luta pela sobrevivência

e ao impulso sexual, respectivamente. Em outras pala-

vras, são espaços destinados a excessos e euforias

coletivas, conclamados a inverter e alterar os tabus do

mundo cotidiano e colocá-los literalmente do avesso.

São lugares de “descontrolecontrolado”.

Nessa perspectiva, ao se considerar as especi-

ficidades inerentes às modalidades que compõem o

esporte de aventura no meio natural (risco controlado,

vertigem, superação de limites, adrenalina e fortes

emoções), os fatores motivacionais ganham destaque

e se apresentam subjacentes a questões como essas:

“O que faz alguém sair de seu mundo seguro e cômodo

e buscar o que se encontra fora das regras, transpondo

seus limites para buscar aquilo que considera sagrado?”

“Quais as razões que levam pessoas de nível socioeco-

nômico relativamente alto e de prestígio social a deixa-

rem a vida urbana para se lançar em uma aventura de

vida simples, que exige audácia e ousadia, atenção

constante e muitas restrições?”. “O que leva as pessoas

a adentrarem a mata, escalar montanhas ou descer ra-

pel em cachoeiras?”. “Que fascinação exercem essas

atividades sobre seus seguidores, impulsionando-os a

dedicar grande parte de seu tempo e de suas vidas a

comprovar seus limites?” (C. Costa, 2006).

O surgimento ininterrupto de novas modali-

dades, acompanhado pelo crescente número de

adeptos de diferentes formações culturais, faixas etárias,

níveis sociais e campos de atuação profissional, fornece

pistas para se entender o esporte de aventura como

uma realidade no âmbito atual e que, por sua vez, apre-

senta inúmeras possibilidades de adesão e prática

(Marinho & Bruhns, 2003).

Nesse sentido, a teoria do flow-feeling (experiên-

cia do fluir, da fluidez) desenvolvida por Csikszentimihalyi

(1975) contribui para o entendimento dessas contra-

dições que permeiam a opção pela prática das dife-

rentes modalidades que compõem o esporte de aven-

tura pelo indivíduo na contemporaneidade. Origi-

nalmente, esta teoria foi desenvolvida para explicar a

popularidade de certas atividades físicas que apresen-

tam características como desgaste, risco e certo grau

de dificuldade, e que exigem do indivíduo considerável

persistência (Cater, 2006). A experiência do fluir ca-

racteriza-se pelo completo envolvimento do indivíduo

na realização de uma atividade física que, por sua vez,

tenha sido escolhida de forma espontânea; permite

detectar importantes indícios de como praticantes de

mountain bike, por exemplo, mantêm certo nível de

motivação para iniciar e manter uma prática regular

desta atividade outdoor (Cater, 2006).

Nesta abordagem, Marinho (2007) salienta que

a procura pelas práticas físicas na natureza ocorrem,

muitas vezes, pelo desejo de se experimentar o novo,

pela busca de emoções prazerosas e novas significações

na relação do indivíduo junto ao meio natural. Refor-

çando e completando esta ideia, Cid (2002) afirma que

a escolha de determinada prática física não se dá de

forma aleatória: por trás de uma escolha está algo ou

alguém que, consciente ou inconscientemente, exerceu

influências para aquela prática física.

Geralmente, o interesse pela adoção de uma

modalidade esportiva associa-se à forma como o

indivíduo ocupa o seu tempo livre ou, ainda, vem as-

sociado à saúde e ao bem-estar, em resposta às

necessidades individuais e sociais (Nunomura, 1998).

Tais necessidades podem variar de acordo com idade,

sexo, influências da mídia, além de fatores sociais,

econômicos e culturais (Machado, 2006; Nunomura,

1998; Santos & Knijnik, 2006). Somado a tudo isso,

encontram-se as necessidades subjetivas do homem,

o espírito aventureiro e o desejo de aventurar-se

(Marinho, 2007).

Como atividade esportiva outdoor, o mountain

bike caracteriza-se como uma modalidade esportiva na

qual o praticante perfaz um trajeto no meio natural em

uma bicicleta tendo que vencer obstáculos em terrenos

irregulares e acidentados. Desta forma, como as dife-

rentes modalidades que compõem o esporte de aven-

tura, o mountain bike apresenta o fator risco como uma

constante em sua prática, tanto na perspectiva da com-

petição quanto do lazer, exigindo de seus praticantes

variadas adaptações psicológicas, como a capacidade

de controlar suas emoções diante do risco eminente

frente às disposições geográficas, cenários naturais,

adversidade climática, bem como dos esforços físicos,

e a busca pela superação de limites (Cater, 2006; C.

Costa, Diniz & Pereira, 1988; V. L. M. Costa, 2006; Cratty,

1984).

Segundo Gaulrapp, Weber e Rosemeyer (2001),

dentre os principais fatores de risco na referida mo-

dalidade encontram-se as pistas escorregadias, falta de

conhecimento do trajeto a ser percorrido e velocidade

excessiva.

Procedendo a uma análise do assunto, este estu-

do buscou analisar fatores motivacionais intervenientes

à aderência e permanência no mountain bike, tendo em

vista especificidades como risco, emoção, sensação de

adrenalina e ambiente natural que permeiam a prática

de esporte de aventura e risco calculado na natureza.

Método

O estudo caracterizou-se como descritivo-explo-

ratório (Drake & Miller, 1969; Malhotra, 2000; Mattos,

Rosseto & Blecher, 2004), que tem como características

observar, registrar, analisar, descrever e correlacionar

fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando

descobrir com precisão a frequência em que o fenô-

meno ocorre e sua relação com outros fatores. No pro-

cesso de construção e validação do instrumento de

coleta de dados, foi empregada a técnica Delphi

(Duffield, 1993; Thomas & Nelson, 2002) a partir de uma

sucessão de pareceres de três professores doutores

(especialistas na área), perfazendo um total de quatro

fases, obtendo-se consenso sobre as questões investi-

gativas sobre os fatores motivacionais ligados à adesão

à prática da modalidade mountain bike.

Como instrumento de coleta de dados foi utili-

zada entrevista semiestruturada, que, nas palavras de

Negrine (2004), possibilita a aquisição de informações 563

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

relevantes para o estudo, uma vez que permite ao

entrevistado discorrer sobre aspectos que acredita

serem importantes sobre o tema de estudo em questão.

Empregou-se a análise interpretativa nos dados

coletados que, segundo Triviños (1995), apoia-se em

três aspectos fundamentais: (1) nos resultados encon-

trados no estudo e nas respostas dos instrumentos; (2)

na fundamentação teórica e manejo dos conceitos-

-chave das teorias e de outros pontos de vista, e (3) na

experiência pessoal do investigador.

A amostra foi constituída por 29 indivíduos, que

atenderam aos critérios de inclusão a partir de um gru-

po de 38 praticantes de mountain bike, sendo 23 do

sexo masculino e seis do sexo feminino, com idade

variando entre 19 e 41 anos, na cidade de Governador

Valadares (MG). Os critérios de inclusão foram: indiví-

duos maiores de 18 anos, sexo masculino ou feminino,

que praticavam a modalidade do mountain bike em

áreas naturais da cidade de Governador Valadares, e

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Escla-

recido (TCLE). Os critérios de exclusão foram recusa da

assinatura do TCLE, idade inferior a 18 anos, bem como

o não interesse em participar da investigação.

Dentre os procedimentos necessários para a

realização das entrevistas junto aos sujeitos do estudo

fez-se necessária uma prévia marcação do dia e horário

dos encontros. Estes se deram de forma individual em

locais de trabalho, bem como nas residências e locais

públicos. Procurou-se explicar aos entrevistados acerca

do estudo, seu propósito, deixando-os, assim, a par da

relevância de sua contribuição para a pesquisa. Os eixos

norteadores da entrevista foram: motivo de início da

prática; motivação para a manutenção; frequência com

que pratica; dificuldades para a prática e conhecimento

dos benefícios (Nunomura, 1998; Saba, 2001; Santos &

Knijnik, 2006).

Para análise dos dados foi utilizada a técnica de

análise de conteúdo, que se refere a um conjunto de

técnicas que visa a obter, por procedimentos sistemá-

ticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensa-

gens, indicadores quantitativos ou não que permitam

a inferência de conhecimentos relativos às condições

de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas

564 mensagens(Bardin, 2006). Após a análise interpretativa

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

dos dados, os mesmos foram categorizados e quantifi-

cados a partir da frequência de ocorrência. As análises

estatísticas foram realizadas por meio de estatística

descritiva, utilizando-se os procedimentos de média e

desvio-padrão.

Resultados

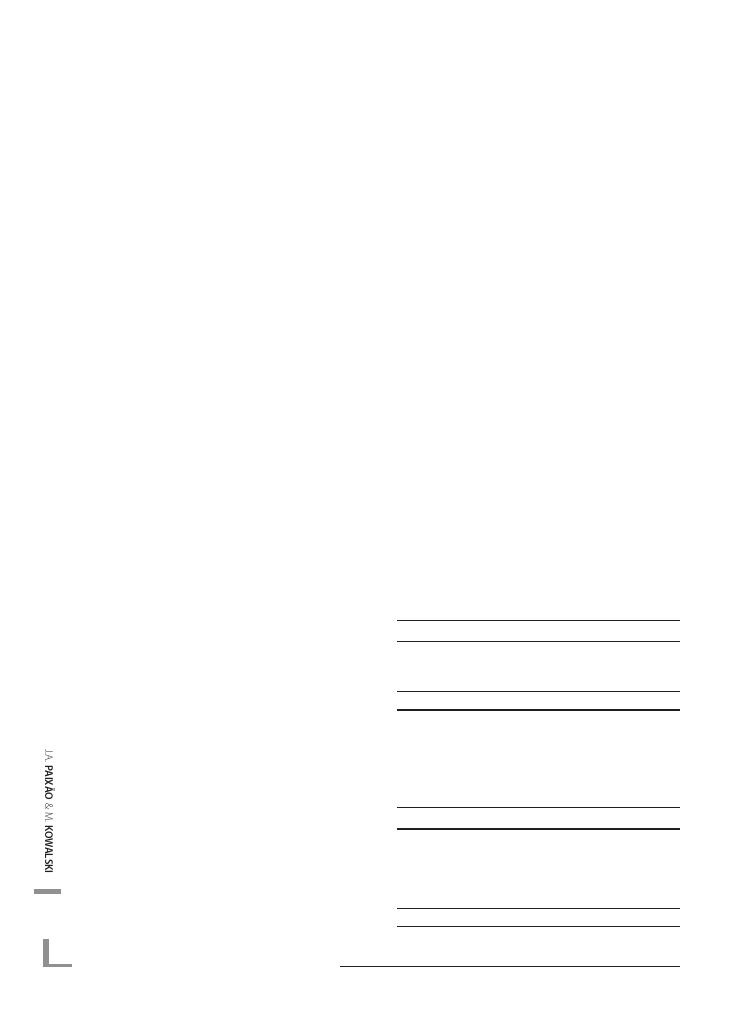

De acordo com a Tabela 1, dentre os motivos

que mais influenciaram a adesão à modalidade do

mountain bike ressalta-se a familiaridade do praticante

com o ato de pedalar. Em seguida, em uma ordem

decrescente de frequência, tem-se a influência de

amigos e familiares que praticam a modalidade em

questão.

Dentre os fatores intervenientes à aderência da

modalidade, os resultados mostrados na Tabela 2

evidenciam uma profusão de motivos, como: sociali-

zação; preocupação com a forma física (estética); forma

de se livrar do estresse; busca de sensações, como

aquela que se sente com a liberação de adrenalina;

fluidez; fortes emoções e, ainda, o bem-estar propiciado

pelo ambiente natural.

Tabela1

Motivos de início da prática do mountain bike. Governador Valadares

(MG), 2010

Categorias

F

%

Familiaridade com bicicleta

Influência da mídia

Influência de familiares e amigos

Total

13

45

9

31

7

24

29

100

Tabela 2

Fatores de aderência ao mountain bike. Governador Valadares

(MG), 2010

Categorias

F

%

Socialização/estabelecer novas amizades

Maneira prazerosa de manter a forma física

Forma de se livrar do estresse do cotidiano

Sensação de liberdade/adrenalina/fluidez

Contato com diferentes paisagens naturais

Total

9

31

7

24

7

24

4

12

3

9

29

100

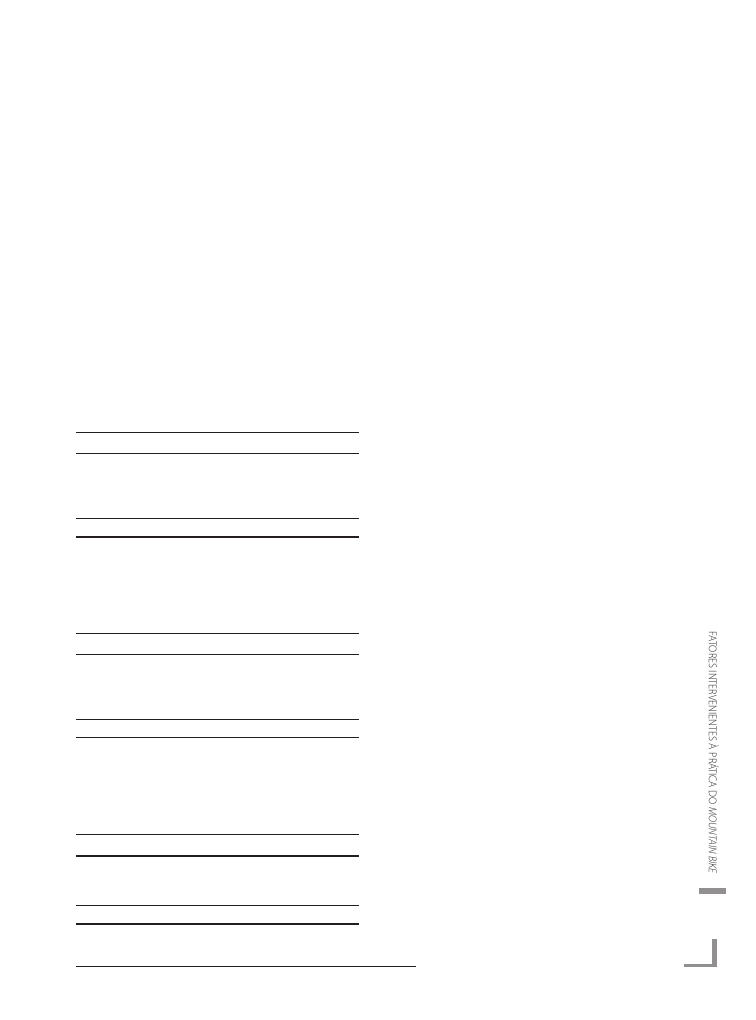

A Tabela 3 mostra os resultados referentes à

frequência com que os sujeitos entrevistados praticam

a modalidade. Observa-se que essa frequência ocorre

com certo predomínio nos finais de semana.

A Tabela 4 apresenta os resultados referentes às

maiores dificuldades enfrentadas pelos sujeitos do estu-

do para a prática do mountain bike. O desrespeito no

trânsito por parte dos motoristas surge com destaque.

Em seguida, foram apontados o descaso dos órgãos

públicos com os locais naturais de prática da modali-

dade em questão e, ainda, a aquisição dos equipa-

mentos necessários para a prática do mountain bike.

Os praticantes, devido à faixa etária e preferência,

não buscam a competitividade própria dos jogos e

modalidades esportivas no âmbito profissional ou de

Tabela 3

Frequência com que pratica o mountain bike. Governador Valadares

(MG), 2010

Categorias

F

%

Nos finais de semana

Esporadicamente

Até duas vezes por semana

Até três vezes por semana

Total

19

67

6

21

3

9

1

4

29

100

Tabela 4

Dificuldades para a prática do mountain bike. Governador Valadares

(MG), 2010

Categorias

F%

Desrespeito no trânsito

Descaso dos órgãos públicos com o meio natural

Aquisição e manutenção dos equipamentos

Dificuldade de patrocínio

Total

15 52

7 24

5 17

2

7

29 100

Tabela 5

Conhecimento dos benefícios do mountain bike. Governador

Valadares (MG), 2010

Categorias

F

%

Condicionamento físico-motor

Contato com a natureza

Aumentar o círculo de amizades

Total

16

57

9

31

4

12

29

100

rendimento. Predominam os objetivos listados na Ta-

bela 5.

Observa-se que, dentre os principais objetivos

que os praticantes buscam atingir na prática do mountain

bike, destacam-se o condicionamento físico-motor, o

contato com a natureza e as relações de amizade entre

pessoas que fazem parte do grupo de praticantes.

Discussão

A familiaridade com equipamentos, atividades

afins e, sobretudo, o domínio de habilidades motoras

específicas de uma determinada modalidade esportiva

podem configurar elementos decisivos para a aderência

e desempenho de praticantes de mountain bike nesta

atividade (Paixão, Gabriel, Tucher, Kowalski & Menezes

Costa, 2011). Aliada à familiaridade com o ato de peda-

lar, foi apontada ainda a influência midiática, que vem

contribuindo de forma decisiva para com a difusão das

mais variadas modalidades esportivas na contempo-

raneidade, como destacam Figueira e Goellner (2005).

Juntamente com as atividades físicas são agregados

outros termos, como saúde, beleza, performance, longe-

vidade, juventude, dentre outras possibilidades, cuja

combinação é promissora de felicidade, consumo e

qualidade de vida. Esta situação contribui sobrema-

neira para que as pessoas possam ter acesso a uma dada

modalidade esportiva de forma mais rápida e fácil.

Percebe-se que familiares e amigos podem exer-

cer significativa influência, do ponto de vista positivo

ou negativo, para a participação do indivíduo em espor-

tes e atividades físicas. A relevância da influência de

familiares e adultos na aderência a uma dada moda-

lidade esportiva é tanta que esta tem sido uma temá-

tica amplamente discutida pela psicologia do esporte

(Becker, 2000; De Rose, 2002; Weinberg & Gould, 2001).

O surgimento das diferentes modalidades de

esporte de aventura, ênfase aqui à modalidade do

mountain bike, dá-se em decorrência de uma série de

fatores no contexto social, como a racionalização do

tempo, configuração atual do trabalho, necessidade de

expressão e mudanças no ser humano, (re)encontro

com o meio natural, prática física, contemplação, supe-

ração dos próprios limites, lazer, possibilidade de expe-

rimentar fortes emoções, prazer, liberdade, promoção

da saúde e qualidade de vida.

565

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

Vive-se atualmente uma fase de complexa mu-

dança, com perdas de valores e estilos de vida, vazio

existencial e preocupações permanentes. Busca-se

“algo” desconhecido e indefinido; daí o interesse cada

vez maior pelas modalidades de esporte de aventura

(Marinho, 2007). Termos como adrenalina, fortes emo-

ções e superação passaram a fazer parte da linguagem

cotidiana daqueles que se entregam à aventura e aos

momentos em que experimentam as fortes emoções

características dessas atividades. Desta forma, os fatores

intervenientes à aderência da modalidade, apresen-

tados na Tabela 2, identificam-se com aqueles relaciona-

dos à motivação intrínseca, que são mais duradouros e

persistentes e permeiam a própria prática, bem como

os sentimentos que ela provoca nos praticantes (Cid,

2002). Trata-se de motivos internos ao praticante, como

a alegria, sensação de realização, dentre outros, que

promovem o desenvolvimento de outros tipos de ne-

cessidades, tais como a competência e a autonomia

humana (C. Costa et al., 1988).

A frequência com que é praticado o mountain

bike, em quase a totalidade do grupo analisado, fornece

pistas para pensar nesta como uma atividade que

ocorre na perspectiva do lazer. Essas informações, so-

madas à informação sobre a faixa etária dos sujeitos

que fizeram parte do estudo (19 a 41 anos de idade,

com exceção de um praticante) não denotam treina-

mento/preparação visando a competições; a motivação

para se praticar esta modalidade esportiva debruça-se

sobre três questões fundamentais: saber o que leva um

sujeito a iniciar determinada atividade, a razão porque

privilegia determinado objetivo e a causa pela qual

persiste em realizar esse objetivo (Cid, 2002; C. Costa

et al., 1988).

É preciso considerar a realidade das cidades em

que existem áreas naturais de prática de modalidades

de esporte de aventura. De acordo com a observação

e mesmo os depoimentos dos entrevistados, vê-se que

a grande maioria dos praticantes desloca-se para o am-

biente de prática em suas próprias bicicletas, perfazen-

do, assim, consideráveis trechos de rodovias, vias e ruas.

Enfim, esta situação coloca esses praticantes diante de

riscos e incertezas que permeiam o trânsito, o que po-

de incidir em stress e possibilidades de acidentes em

566 rodovias.

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

Quanto à dificuldade de aquisição e manuten-

ção de equipamentos para a prática do mountain bike,

assim como para outras modalidades que não sejam

aquelas ligadas aos esportes tradicionais, observa-se

que, por se tratar de cidades de pequeno porte, o acesso

aos equipamentos fica mais restrito.

É notória a estreita relação entre as modalidades

que compõem o esporte de aventura e natureza e sua

interação com o praticante. No entanto, como se per-

cebe neste estudo, o ambiente não se limita somente

a um cenário para a realização das modalidades do

referido segmento esportivo: evidenciou-se certa

preocupação por parte dos praticantes com os órgãos

públicos e sua responsabilidade para com o ambiente

natural.

Nota-se que os depoimentos dos praticantes so-

bre os objetivos e/ou benefícios proporcionados pela

prática do mountain bike - por exemplo, o contato com

a natureza, o desenvolvimento de capacidades saudá-

veis tais como o condicionamento físico-motor, mo-

mento de lazer e convivência social -, coadunam-se

com os resultados encontrados em estudo realizado

por White, Waskey, Brodehl e Foti (2006).

Há que se acrescentar que os grupos humanos

que se formam em torno da prática do mountain bike,

que buscam e compartilham vivências instigantes junto

à natureza, possibilitam, na mesma proporção, o esta-

belecimento e estreitamento de laços de amizade entre

seus pares. Maffesoli(2006) observa um movimento que

busca estabelecer resistência a esse quadro na socieda-

de pós-moderna. Para isso, o autor utiliza-se da expres-

são metafórica “tribos urbanas” para designar grupa-

mentos humanos que buscam, acima de tudo, contes-

tar o individualismo e outras implicações percebidas

nas relações sociais que se estabelecem na contem-

poraneidade.

Ao se considerar o sentido atribuído pelo refe-

rido autor à expressão“tribo urbana”na sociedade con-

temporânea, é possível estabelecer uma espécie de

analogia entre os integrantes dessas tribos e os prati-

cantes de mountain bike. Os integrantes associam-se

objetivando compartilhar riscos, fortes emoções, bene-

fícios físicos e outras sensações proporcionadas pela

referida modalidade esportiva como um meio de

expressar-se como humanos pertencentes a um dado

grupo na sociedade.

No que se refere aos motivos que influenciam a

adesão e a permanência na prática do mountain bike,

verificou-se que, independentemente da variável

gênero, sobressaíram-se aqueles intrínsecos. De acordo

com o estilo do grupo analisado, os objetivos e aspi-

rações com a modalidade em questão confirmaram o

que mostra a literatura consultada. Outro fato desta-

cado pelo estudo foi a existência de sujeitos que ade-

rem à prática de uma modalidade esportiva - no caso,

o mountain bike - priorizando aspectos diferentes da-

queles ligados à performance: buscam uma profusão

de objetivos e benefícios que permeiam a vida.

Por fim, vislumbram-se possibilidades de lançar

olhares positivos em relação à interação do homem

com a natureza por meio da prática do mountain bike;

para tanto, é desejável e aconselhável que sejam fomen-

tadas leis municipais no sentido de não somente estru-

turar, mas preservar os ambientes naturais de prática

de modalidades de esporte de aventura. Tal esforço

poderá se efetivar mediante a implementação de placas

sinalizadoras, campanhas de conscientização para a

preservação da natureza para a população local e insta-

lação de recipientes para coleta de lixo reciclável no

local de prática, tanto do mountain bike quanto de

outras modalidades de esporte de aventura que o rele-

vo da região propicie.

Referências

Atkinson, R. C. (2002). Introdução à psicologia de Hilgard (13ª

ed.). Porto Alegre: Artmed.

Bardin, L. (2006). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.

Becker, J. (2000). Psicologia aplicada a criança no esporte.

Novo Hamburgo: Edelbra.

Cater, C. I. (2006). Playing with risk? Participant perceptions

of risk and management implications in adventure

tourism. Tourism Management, 27(2), 317-325.

Cid, L. F. (2002). Alteração dos motivos para a prática despor-

tiva das crianças e jovens. Lecturas, Educación Física y

Deportes, Revista Digital, 8(55). Recuperado en jul. 10,

2008, Disponivel en <http://www.efdeportes.com>.

Costa, C., Diniz, J., & Pereira, P. (1988). A motivação dos alu-

nos para a educação física: a sua influência no compor-

tamento nas aulas. Revista Horizonte, 86, 7-15.

Costa, V. L. M. (2006). Práticas corporais na natureza: ten-

dências da pós-modernidade (Aula inaugural não-publi-

cada). Programa de Doutorado em Ciência do Desporto,

Universidade de Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Vila Real,

Portugal.

Cratty, B. J. (1984). Psicologia do esporte. Rio de Janeiro:

Prentice Hall.

Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyound boredom and anxiety.

San Francisco: Jossey-Bass.

De Rose, J. D. (2002). Esporte e atividade física na infância e

adolescência: uma abordagem multidisciplinar. Porto

Alegre: Artmed.

Drake, J. E., & Miller F. J. (1969). Marketing research: Intelligence

and management. Stranton, PA: International Textbooks.

Duffield, C. (1993). The Delphi Technique: A comparison of

results obtained using two expert panels. International

Journal of Nursing Studies, 30(3), 277-37.

Figueira, M. L. M., & Goellner, S. V. (2005). A promoção do

estilo atlético na revista capricho e a produção de uma

representação de corpo adolescente feminino contem-

porâneo. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 26(2),

35-48.

Gaulrapp, H., Weber, A., & Rosemeyer, B. (2001). Injuries in

mountain biking. Knee Surgery, Sports Traumatology,

Arthroscopy, 9(1), 48-53.

Horn, T. S. (2002). Advances in sport psychology. Champaign:

Human Kinetics.

Machado, F. H. (2006). Mundo emocionado e as atividades

físicas de aventura na natureza. In G. M. Schwartz (Ed.),

Aventuras na natureza: consolidando significados

(pp.103-123). Jundiaí: Fontoura.

Maffesoli, M. (2006). Os tempos das tribos: o declínio do indi-

vidualismo nas sociedades de massa (4ª ed.). Rio de Janeiro:

Forense.

Malhotra, N. K. (2000). Pesquisa de marketing: uma orientação

aplicada. Porto Alegre: Bookman.

Marinho, A. (2007). Lazer, natureza e aventura: compar-

tilhando emoções e compromissos. In A. P. C. Almeida &

L. P. Costa (Eds.), Meio ambiente, esporte, lazer e turismo

(pp.331-319). Rio de Janeiro: Gama Filho.

Marinho, A., & Bruhns, H. T. (2003). Turismo, lazer e natureza.

São Paulo: Manole.

Mattos, M. G, Rosseto, A. J. J. R., & Blecher, S. (2004). Teoria e

prática da metodologia da pesquisa em educação física:

construindo sua monografia, artigo científico e projeto de

ação. São Paulo: Phorte.

Negrine, A. (2004). Instrumentos de coleta de informações

na pesquisa qualitativa. In V. N. Molina & A. N. S. Triviños

(Eds.), A pesquisa qualitativa na educação física

(pp.196-212). Porto Alegre: Sulina.

Nunomura, M. (1998). Motivos de adesão à atividade física

em função das variáveis idade, sexo, grau de instrução e

tempo de permanência. Revista Brasileira de Atividade

Física e Saúde, 3(3), 45-58.

Paixão, J. A., Gabriel, R. E. C. D., Tucher, G., Kowalski, M., & de

Menezes Costa, V. L. (2011). Risco e aventura no esporte

na percepção do instrutor. Psicologia & Sociedade, 23(2),

415-425.

Proni, M., & Lucena, R. F. (2002). Esporte: história e sociedade.

Campinas: Editores Associados.

567

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013

Saba, F. K. F. (2001). Aderência à prática do exercício físico em

academias. São Paulo: Manole.

Santos, S. C., & Knijnik, J. D. (2006). Motivos de adesão à

prática de atividade física na vida adulta intermediária.

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 5(1), 23-34.

Serpa, S. (1992). Motivação para a prática desportiva: vali-

dação preliminar do questionário de motivação para as

actividades desportivas. In F. Sobral & A. Marques (Eds.),

FACDEX: desenvolvimento somato-motor e factores de

excelência desportiva na população escolar portuguesa

(Vol.2, pp.89-97). Lisboa: Ministério da Educação.

Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (2002). Métodos de pesquisa em

atividade física (3ª ed.). Porto Alegre: Artmed.

Tresca, R. P., & De Rose J. D. (2000). Estudo comparativo da

motivação intrínseca em escolares praticantes e não

praticantes de dança. Revista Brasileira de Ciência e Movi-

mento, 8(1), 9-13.

Triviños, A. N. S. (1995). Introdução à pesquisa em ciências

sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo:

Atlas.

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2001). Fundamentos da psicologia

do esporte e do exercício. Porto Alegre: Artmed.

White, D. D., Waskey, M. T., Brodehl, G. P., & Foti, P. E. (2006).

A comparative study of impacts to mountain bike trails in

five common ecological regions of the southwestern US.

Journal of Park and Recreation Administration, 24(2),

21-41.

Recebido em: 5/5/2010

Versão final em: 14/3/2012

Aprovado em: 16/4/2012

568

Estudos de Psicologia I Campinas I 30(4) I 561-568 I outubro - dezembro 2013